生存意识的觉醒与生命哲学的现代转型——兼及郑晓江教授的死亡哲学观

生死的各种观点

总按:所谓“轮回路险,生死事大”,不可不察,本连载笔记探讨生死问题,博采各家之言,虽不成篇,亦可供同道参考,友好交流。

解除永世沉沦之恐怖按:本篇摘自《世界人生哲学金库》之“人生真谛篇”,该书由施忠连主编,上海文化出版社1994年版。

人生哲学的永恒课题在《哈姆雷特》这部不朽名剧中,莎士比亚借哈姆雷特之口苦苦追问生存和死亡问题。

他没有沉溺于对生死本质的苦思冥想,而是将主要兴趣集中于探讨人们对待生死的态度问题,……既然死亡可以使人从生存困境中得到永恒的解脱,我们为什么还要在人世苟且偷生?……《一报还一报》中……“死了,到我们不知道的地方去,长眠在阴寒的囚牢里发霉腐烂,让这有知觉有温暖的、活跃的生命化为泥土;一个追求着欢乐的灵魂,沐浴在火焰一样的热流里,或者幽禁在寒气砭骨的冰山,被无形的狂飙吞卷着,上下八方肆意狂吹;也许还有比一切无稽的想象所能臆测的更大的惨痛,那太可怕了!只要活在世上,无论衰老、疾痛、穷困和监禁给人怎样的烦恼和苦难,比起死的恐怖来,这也像天堂一样幸福。

”德国生命哲学家齐美尔指出:“我们如何理解生命?如何理解死亡?这是同一基本态度的两个方面。

”未知生,焉知死:悬置死亡孔子……说:“未能事人,焉能事鬼?”……“未知生,焉知死”……程颐……发挥道:“知生之道,则知死之道;尽事人之道,则尽事鬼之道。

”后世儒家遵循孔子的教诲,将主要时间和精力用于“立德、立功、立言”,用于“正心诚意、格物致知、修身、齐家、治国平天下”,而很少对死亡问题作正面阐述。

与此相应,在中国传统中,人们用驾崩、殒没、溘世、过世、仙逝、永别、就义、殉难、自尽等许多词来委婉地称呼各种死亡,死亡在现实生活中最终成了一个禁忌的话题。

伊壁鸠鲁教导人们说:“当我们存在时,死亡不存在;死亡存在时,我们已不存在了”……人生的核心问题是如何在现实世界中追求快乐、幸福的生活,死亡对于人而言根本不是一个问题。

帕斯卡尔……指出:“不去想它,然后坦然自若地接受——这是对付死亡最好的方法。

中西“同途而殊归”的死亡观念——

“ 通天地之统ꎬ序万物之性ꎬ达死生之变ꎬ而明内圣

实现ꎮ

外王之道ꎬ上知造物无物ꎬ下知有物之自造也ꎮ 其言

宏绰ꎬ其旨玄妙ꎮ”

[5]1

与庄子物我两忘的死亡观念不同ꎬ西方的死亡

他以深邃的智慧探索天道的规

观念所追求的超越精神主要体现为对必然的、不死

律ꎬ将生而为人同天道运化之间联系起来ꎬ直面人的

的世界的探索ꎮ 西方文化中存在乐死恶生与乐生恶

三、“ 同途” :死亡的超越性

约翰多恩与庄子之所以礼赞死亡ꎬ是因为在

他们看来死亡是人回归其源头———永恒———的基本

途径ꎮ 这一回归所体现的死亡的本质是“ 精神性存

认为ꎬ人应该抛弃一切纵情享乐的感官追求ꎬ通过精

在” 的超越能力ꎬ也即“ 精神性存在” 是对由肉身、生

神长存ห้องสมุดไป่ตู้现对昙花一现的肉体存在的超度ꎮ 约翰

人化的‘ 你’ ꎮ” [3]48 这一比较主要通过分析中西美学

逍遥的境界ꎬ而要摆脱的困境ꎬ既有来自外在社会层

的不同特点揭示出它们之间的差异ꎬ与朱利安运用

面的ꎬ又有来自内在精神层面的ꎮ 正是通过思考如

间距哲学分析中西文化的思路不同ꎮ “ ‘ 间距’ 的本

何摆脱这些困境ꎬ庄子的人生哲学蕴含了丰富的生

并在每一个方面和每一种规模里都能起作用ꎬ因此

or not to be:that is the question” 翻译为“ 生存还是毁

观点ꎮ 与此极为相似的是ꎬ英国 17 世纪玄学派诗人

很多争议ꎬ其中产生争议的一个重要原因是中西方

时赞颂具有超越意义的死亡ꎮ 这一诗歌对华兹华斯

存在不同的死亡观念ꎬ因此也应该形成完全不可翻

等浪漫主义作家产生了深远影响ꎬ在 20 世纪二三十

生死哲学的理论价值与现实意义

生死哲学的理论价值与现实意义作者:任俊圣来源:《卷宗》2014年第10期摘要:生死哲学起源于西方,它的研究主要是针对生死问题的哲学研究与人生问题的哲学研究,并将二者密切地联系起来。

生死哲学认为要解决人生的问题必须要基于对死亡问题的认识的基础之上,而化解人生问题则又必须解决死亡问题的探讨。

文章将探讨生死哲学产生的社会背景和学术背景,分析生死哲学的理论价值与现实意义。

(本文原刊于南京师大学报社会科学版2014年8月)关键词:生死哲学;理论价值;现实意义基金项目:重庆城市管理职业学院教学教改研究项目“高职院校现代殡仪技术与管理专业工作过程系统化课程体系改革研究与实践”,项目编号:2013jgkt013。

重庆市教育科学“十二五”规划课题“高等职业教育课程体系改革的历史、现实与发展方向研究”,课题编号:2013-ZJ-092。

生死哲学是近三十年左右兴起的学科,并未形成较为完整和系统的学科体系。

然而,生死哲学在西方社会,却有着相当长远的历史形态,它起源于古希腊罗马奴隶制社会,是西方人民对生死问题进行探索的产物。

如今,深入开展对生死哲学的探索和研究,是为了使活在当今社会的每一个人都可以从对生死哲学的探索研究中受益,并以此提高人们对于生命的尊重,对自我生命和生活品质的思考。

1 关于生死哲学生死哲学的研究主要是针对生死问题的哲学研究与人生问题的哲学研究,并将二者有机地联系在一起。

从死亡学研究的层面上来看,它是以科学的分析占据了主导位置,然而从生死学的角度上来分析,它所探索和考虑到的是传统的民族文化、特殊的心理情境、非理性的情感需求等因素在人类生死问题上的重要影响。

然而,从生死哲学的角度和层面上来看,它所认为的是人类生死的问题不仅仅是局限在科学文化研究的领域范畴,在此基础之上更应当寻求哲学科学的智慧,从哲学上对其进行深入地分析和探索。

由此看来,生死哲学是一门智慧的学科,它是一种感悟和应用,它强调人类如何面对和解决生死问题,并思考了关于生死的智慧所在。

许锋华,黄道主:论面向现实生活世界的死亡教育

(《 教 育研 究与实验 》,2 0 1 3 年 第2 - J C k ] )

高 德胜 :我 们都 是 自己的 陌生人—— 兼论 教育 与人 的放 逐 和 “ 归

(《 教育研 究 》,2 0 1 3 年 第4 期)

95

的过 程 ,导致 的人性 与道 德问题后果严重 。教育是 否还能照亮现代人 回到 自身

之路 ,取决 于教育 能否进行驱 动力调整 和形 态的转 变。

(《 高等教 育研 究 》,2 0 1 3 年第2 期)

’

王鉴 ,姜振军 :教育学属于人 文社会科学

长期 以来 ,教 育学究 竟是人文科学还是社会 科学颇有争论 。究其实 ,探讨 教育 学的学科性质 问题不 仅要结合 当下教育及教 育学的现实处境 ,更要结合教

育及 教育学 的学科要 旨;不仅应重视研究结论 的合理性 ,更应重视探索过程 的

逻辑 性 。从根本上讲 ,教 育学的学科属性决定 于其研 究对象 。教育教育事业 现象和微观教育活动现象 。研 究教 育事业现象 的宏 观教 育学 ,其学科属性 明显倾 向社会科学 ;研究教育 活动 现象 的微观教育学 ,其学 科属性 当属人文科学 。综合而言 ,教育学属 于典 型的 人 文社会科 学。

睾 教育观察 2 0 1 3 - g5  ̄( 第2 卷第1 5 期)

经验 的体悟 与理性 反思 的审视 中生成对生命存在意义 的理解 ,自由且有所担 当 地 向死而生 。死亡教育 旨在在他 者之 中进行 自我实现 的谋划 ,死亡教育倡导在 实践 中获得 直觉的体验与领悟 中建基 ,死亡教育强调在 意义世 界 中的理性反思

环境与生命关联的哲学反思——评熊小青新作《生命自然与自觉——现代生命哲思》

超越 “ 小我” 之 爱予而予以一切 生命之 呵护。正是作 者对 生命 的这种理性 与感性 、 哲思与情 感 的关注 , 当生命 在现代社会遭遇 “ 物化 ” “ 技 术化” “ 资本化 ” 等非生命化改造及其各种祛魅化理 解而 陷入 危机之 中时, 作者 能够以一个哲 学工作 者的洞察 力及 学者 良知使命 介入 并探 析这 一

话题 , 提 出了环境危机 实质上是人 的物欲 解放 所导致 的人 的生命危机 等一 系列与世俗 背 离的 观 点。这些无疑表 现 了作者对“ 哲 学是 对人 的终极 关怀” “ 哲 学天 然不是 解释 , 而是反 思” 的深 刻 感悟 与把握 , 体现 了作者对现代生命尤其是人 类生命 深陷 灾难之 中的忧虑 与关爱。 《 生命 》 以“ 生命 自然与 自觉——现代 生命 哲思” 为题 , 其题 目 自身就 体现 了作 者在 生命 问

及 到人 的生命 是否能够延 续下去从 而人 类存在 是 否可能之 际, 一种 环境 与生命 关联 的哲 学反

思, 或者说 生命 何 以为 生命 , 生命应该是 以何 种方 式存 在 的反 思 , 就 成为 当下的一 个显 问题 呈

现在世人 面前 , 并且成为人们对 工业文明质疑 、 生 态文明建构的切入 点 。哲 学是 时代精神 的精

福森教授 专 门为该 书作 了序 , 对该 书现代 生命所作 的哲 思予以 了充分肯 定。

生命 的本质在 于“ 生” 。“ 生” 就 意味 深长它的有 限性 、 条件性 、 偶 然性和不 可代 替性 , 从而

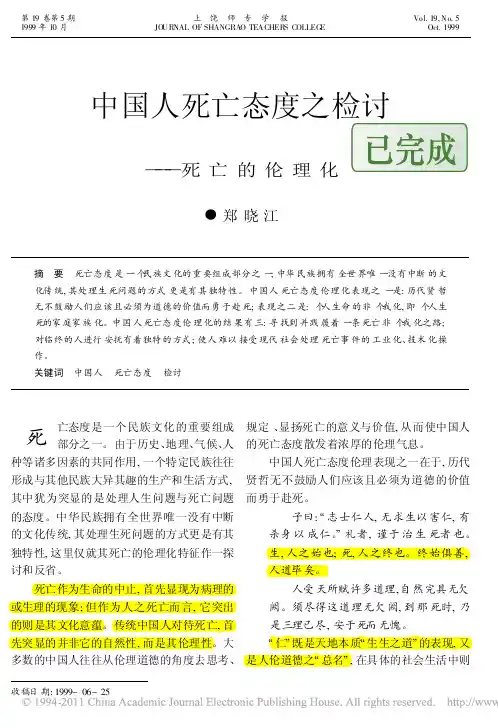

中国人死亡态度之检讨_死亡的伦理化

死亡的伦理郑晓江摘 要 死亡态度是一个民族文化的重要组成部分之一,中华民族拥有全世界唯一没有中断的文化传统,其处理生死问题的方式更是有其独特性。

中国人死亡态度伦理化表现之一是:历代贤哲无不鼓励人们应该且必须为道德的价值而勇于赴死;表现之二是:个人生命的非个我化,即个人生死的家庭家族化。

中国人死亡态度伦理化的结果有三:寻找到并践履着一条死亡非个我化之路;对临终的人进行安抚有着独特的方式;使人难以接受现代社会处理死亡事件的工业化、技术化操作。

关键词 中国人 死亡态度 检讨死亡态度是一个民族文化的重要组成部分之一。

由于历史、地理、气候、人种等诸多因素的共同作用,一个特定民族往往形成与其他民族大异其趣的生产和生活方式,其中犹为突显的是处理人生问题与死亡问题的态度。

中华民族拥有全世界唯一没有中断的文化传统,其处理生死问题的方式更是有其独特性,这里仅就其死亡的伦理化特征作一探讨和反省。

死亡作为生命的中止,首先显现为病理的或生理的现象;但作为人之死亡而言,它突出的则是其文化意蕴。

传统中国人对待死亡,首先突显的并非它的自然性,而是其伦理性。

大多数的中国人往往从伦理道德的角度去思考、规定、显扬死亡的意义与价值,从而使中国人的死亡态度散发着浓厚的伦理气息。

中国人死亡态度伦理表现之一在于,历代贤哲无不鼓励人们应该且必须为道德的价值而勇于赴死。

子曰: 志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

礼者,谨于治生死者也。

生,人之始也;死,人之终也。

终始俱善,人道毕矣。

人受天所赋许多道理,自然完具无欠阙。

须尽得这道理无欠阙,到那死时,乃是三理已尽,安于死而无愧。

仁 既是天地本质 生生之道 的表现,又是人伦道德之 总名 ,在具体的社会生活中则第19卷第5期1999年10月 上 饶 师 专 学 报JO UR NAL OF SHANGRA O TEACHER S COLLEG EVol.19,No.5Oct.1999收稿日期:1999-06-25显现为忠、孝、义、悌、信、礼、诚等等伦理与道德的规范。

现代人死亡问题初探

现代人死亡问题初探(提要)自有生命之物产生以来,就有了死亡的现象,但动物只有存与亡的问题,而唯有人类才有所谓死亡问题。

当死亡的状态、死亡的事件和死亡的性质与我们人期待的状态与性质不符,有差距或差距甚大时,才构成了死亡的问题。

现代人面临着复杂的死亡问题,它强烈地影响到人们的生存与发展,因此,必须探讨现代人的死亡问题,并从中引申出解决的方法与途径。

关键词:现代人死亡问题解决途径作者简介:郑晓江,1957年生,江西万载人,南昌大学哲学系教授,主要研究生死哲学。

现代人死亡问题初探郑晓江自有生命之物产生以来,便有了死亡现象;唯出现了人类之后,才有所谓死亡问题。

死亡是有生之物生命中止的实存,而死亡问题则是人对死亡这种现象的性质与状态的看法、评判和观念。

本文主要探讨现代人所面临的复杂的死亡问题,并进而引伸出解决的方法与途径。

一、何谓现代人之“死亡问题”?即便是人类,也不是所有的死亡现象、死亡的状态和死亡的事件都构成了所谓死亡问题;只有那些死亡的状态、死亡的事件和死亡的性质与我们人期待的状态与性质不符,有差距或差距甚大时,才构成了死亡的问题。

(1)比如,在想象中自己会有高寿,可人们也许在50、60岁时便要面对死亡的降临,这就构成了死亡问题;而若我们活了80、90岁,与我们想象中的寿命差不多,甚至还更长,那就不构成死亡的问题。

又如,我们每个人皆希望自己死前不要受到严重疾病的折磨,可结果我们却遭受到这一状况的侵害,这也构成了死亡问题;而若我们真的在临终前无甚痛苦,无疾而终,那么,便不成其为死亡问题。

可见,人类的死亡事件和死亡的状态与其它任何有生之物的死一样,是一种客观的实存现象,只是因为人类有思维、有观念、有判断,在人的这些主观评价之中,死亡的实存才转变为某种死亡的问题。

当死亡的性质与我们主观评价的差距越大时,死亡问题就越大;当死亡的状态与我们主观评价之间的差距较小时,则死亡问题就越小。

可实际上,生物、动物可以没有死亡问题(它们只有死前的疼痛),而人则不可能没有死亡问题,因为无论死亡的性质与状态多么的好,皆不可能完全满足人们所有的企盼。

中国传统文化中的死亡观与生命哲学

中国传统文化中的死亡观与生命哲学中国传统文化是一个博大精深的系统,其中死亡观与生命哲学是其核心内容之一,它们凝聚着中国文化的智慧和思想精髓。

在中国传统文化中,死亡不仅是一种生命的结束,更是一种超越和转化,是短暂的人生向永恒的生命之源过渡的过程。

而生命哲学则是对生命的深刻思考和感悟,它提供了许多关于人生价值和意义的启示,值得我们去探究和领悟。

一、死亡观中国传统文化中的死亡观具有独特的特点和价值。

相较于西方文化的死亡观,中国传统文化对于死亡的态度是平和的,认为死亡是人生不可避免的环节,应该以一种认真和敬畏的态度面对它,而不是像西方文化那样纠结于死亡带来的痛苦和悲伤。

1. 生死相依,物我两忘中国传统文化中的死亡观,重视生死相依的关系。

生命的存在离不开死亡,死亡也可以说是生命存在的前提。

《道德经》中曾经写到:“生之徒,十有三;死之徒,十有三;人生之死也,固无奈何而已矣。

”这句话告诉我们,生死并不能被彼此割裂,它们是物我两忘的一体。

在这种哲学观念下,人们对死亡不会有太多的恐惧和排斥,而是以一种接受和敬重的态度面对它。

2. 死是一种转化,而不是终点中国传统文化中,人们不会将死亡看作一种终点,相反,他们认为死亡是一种超越和转化。

《周易》的“乾坤大有,其交相傅,天地交泰,而万物化生。

”便是一个证明。

万事万物都存在着一个转化的过程,或者说是一种复制和延续的过程。

在这个过程中,万物的存在方式会改变,但它们的本质不会改变。

人死后的生命,被认为也只是从一个物质形态向另一个存在方式的转化,人并没有真正的消失。

3. 死亡与生命的关系从另一个角度来看,死亡也正是生命存在的前提,没有死亡就不可能有生命。

在中国文化中,人作为一个有限的存在体现出了生与死的关系。

只有在死亡威胁到人之后,在斗争和磨难中,生命才更具有碾碎困境,安然度过人生的强侵性。

二、生命哲学生命哲学是中国传统文化的另一个重要内容。

它从不同的角度探究生命存在的意义和价值,与西方哲学体系中的人文主义和存在主义等观点有所不同。

郑晓江:_尽性至命之学_阳明子生死智慧探微

2008年第10期N o.10,2008浙 江 社 会 科 学ZHEJI ANG SOCI AL SCIENCES2008年10月O ct.,2008 尽性至命之学!!!阳明子生死智慧探微∀ 郑晓江内容提要 本文主要探讨王阳明的生死智慧,并进而指出其现代意义。

认为,阳明子以 尽性至命之学来超越 生死之念,包括 惧死恋生之念和 求死解脱之念,从而大悟 良知之旨,实现了 昼夜生死之体知;阳明子还以 死得其所为生死践履,既要求人们为道义、事业而勇于献身,又要求人们应该保身全生(性),不要为取外物而伤身害命。

阳明子的生死智慧既具有深远的历史意义,也具有现实的应用价值。

关键词 王阳明 生死智慧 理论探微作者郑晓江,江西师范大学道德与人生研究所所长、哲学系教授。

(南昌 330027)明世宗嘉靖七年十一月廿九日(1529年1月10日),王阳明在平定广西田州、思恩之乱后,患恶疾,归途逝于江西南安青龙铺,寿五十七。

湛甘泉撰#阳明先生墓志铭∃,内记之云: 公卒之日,两广、江西之民相与吊于途曰:%哲人其痿矣!&士夫之知者,相与语于朝曰:%忠良其逝矣!&四方同志者且相吊于家曰:%斯文其丧矣!&∋三句话充分揭示出阳明子在道德、功业、思想等方面的巨大贡献。

本文不准备对王阳明思想与事迹做全面的阐释,只集中探讨其生死智慧与生死践履,并申论其意义与价值所在。

一、生死之念: 昼夜生死生死之念是指一个人面对生死交替之际所迸发出的念头、想法,并转化为生死观而影响其一生。

一般而言,每一个有生者都或迟或早地会遭遇死亡,死亡又是人类最大的痛苦与灾难,而每个人又都有精神与思维的领域,所以,也就必不可免地会有各种不同类型的生死观,当然有自觉与非自觉之分。

但阳明子多次遭遇的是 生还是 死的危机关头,所以,他产生的就非一般的生死观,而是所谓生死之念。

钱德洪追忆其师云: 吾师阳明先生出,少有注释:∋()∗+,− ! ∀ # ∃ % &∋ & & &! &∀ &# &∃分别对应:Jean Baudrill a rd,F or a Cr iti que o f the Po litical Eco nom ic of the S i gn,T ranslated by Cha rles Lev i n(T e l os P ress, 1981)。

存在的“焦灼”——中国现代小说死亡主题的存在主义探微

、

二 、生 命 的 临界 体 验

存在 主 义小 说 以独特 的死亡 体验 ,展 示 了一 种濒 临死 亡 的临 界感 觉 。文 本 的故 事在 敞开 的瞬 问透 视 的是 一种 诗 性 感悟 ,这 种 “ 临界 感 觉 ”是 存现 于 生 存 与死 亡 之 间 的 。 迷 醉梦 幻 的故 事 ,迷 离 深化 的情 境 ,客 观情 态 的发 生 与特 殊 情态 的 变异 ,形 成一 种 真实 的主观 感 悟 ,叙 述在 这 里突 然 问摆 脱 了事 物而 客观 存在 ,在 事 物 的实 际存 在和 主 观性

XN 0 G U IN N C N

2 1 第 9期 0 0年

存在的“ 焦灼”

中国现代小说死亡主题的存在主义探微

杨 艾 璐 ’

( 辽宁大学文学院 , 宁沈阳 10 3 ) 辽 10 6

摘

模式 。

要 :存在主 义是 生命理想经 民族危机对国人生命 意识 的渗入 ,它是五四开启的人的 文学的启蒙运动的最富有意 义的成果之 一。 “ 存在 ”是人的内在生

命要求 ,是生命对 自身的超越 性体 ,也是人 对生命 意义的终极 关怀;以 “ 存在”为关注视域诠释 中国现代 小说 的 “ 死亡”主题 ,展现 了多重维度下的存在主义叙 事

关 键 词 :现 代 小说 死亡主题 存在主义 体验在 ,时 间是对 人 的存 在意 义 使 叙 事 的整个 局 面产生 二 元分 离 的结 局 ,而其 潜 在性 正是 的 进步 上追 问 的产物 。 “ 存在 ”就 意 味着 一种 焦 灼 ,它 是 使 “ 殊 情态 ”获 得 “ 界感 觉 ” 的直接 因 素 。无 名 氏在 特 临 生命 处于 生 死交 替 的边缘 的 一种特 殊 的临 界状 态 的死 亡 体 怃 名 书》 中描 写了 不 少 由生 入 死 的生 命 临 界情 形 。 “ 死 验 。人是 一种 面 向死 亡 的存在 ,人在 存在 中的 “ 焦灼 ”意 亡 ”成 为无 名 氏关 注 的焦 点 , 《 的岩 层》 对 左狮 的 临终 死 识表达 了从 存在 角度对 非存在 的认识 。 过 程的描 写极 具代表 性 。左 狮原来 是共产 党 的基层领 导人 , 对 革 命忠 贞不 渝 、意 志坚定 ,但思 想 简单 、作 风粗 暴 。他 绵延 的 时 间维 度 时间 的生命 性 意义是 柏格 森生 命 哲学 的重要 内容 ,柏 对 政 治 的关 心远甚 于对 人 的存 在 的关 心 。这也 是 印蒂 与他 格森 生 命哲学 对 时间 的生 命性 “ 绵延 ” 的揭 示 ,实 际上 叩 分 手 的重 要原 因 。左狮 后 来受 党指 派 加入 缅甸 远 征军 ,经 野人 山 ”大 溃退 。在 死 亡线 上挣 扎 过来 开 了存在 主义 哲 学的 大 门 ,而 无 名 氏也就 由此登 入 了存 在 历 了惨 绝 人寰 的 “ 主义 哲 学 的堂 奥 。首先 ,时 间既 是 一 种 存在 的 外 在度 量 , 的左 狮面对 死 亡 的存在 所 显示 的纯 粹 的人 性 内容 让他 对 以 又体 现 为 一种 存 在 的 内在 节 律 ,其 次 ,人 的时 间 性 存在 , 往 的狭 隘的政 治原 则 和信 条发 生 了深 刻 的怀疑 ,进 而 抛弃 意 味着人 是 一种 有限 性 的存在 ,时间 赋予 生 命 以可能 ,缘 了政 治偏 见 ,吁求 对生 命 的信 仰 。无 名 氏通过 死 亡事 件赋 于此 ,便 挑起 了 人生 命 的莫 名焦 虑 ,即 时间 的生 命性 。人 予人 的存在 以巨 大的作 用。 在 向未来 的 先进 中 ,死亡 成 为生 命的 一种 消极 因素 ,而 存 三 、意 象 的 真 幻 交错 在主 义赋 予它 不 可替 代 的能动 意义 。 《 艳》 中的冼 美 绣 海 叶灵凤 的小说 在叙 事 中融 合 了多种 现 代派 的手法 ,形 的死 亡便 是无 名 氏对 这种 非 存在之 于 存在 焦虑 性 状 的一 个 成 了真 幻交错 的死 亡 意象 。叶 灵凤 从现 代 小说 着 重心 理分 揭示 。时 间 意识 的本 质是 对生 命有 限 性 的体 认 ,即死 亡 的 析 的角度 出发 ,源 于人 物 深层 心理 结 构 的需要 ,广泛 地吸 不可 避免 。无 名氏笔 下 的印 蒂的 出走 及其 不停 息 的人 生 寻 收英 、法 作 家的现 代 主义 表现 技巧 ,大胆 地 采用 我层 次 多 找 ,莫 名的骚 动和 自觉 的 “ 断 ”意 识 ,这 一切 构 成了 时 角度 的叙 述方 式 ,用 “ 决 意识 流 ”手 法 、弗 洛伊 德 的心 理分 间 的紧迫感 同时也 是生 命焦灼感 的 另一种表 达 。可 以推 断 , 析 、主观 感觉 的渲 泄 以及 意象 的 幻化 等多 种 手段 来更 深刻 正是 通过 生 命—— 时间 的 津梁 ,无 名 氏完 成 了 向存在 主 义 地展 示人 物 的心理 活 动 ,创造 出小 说 的那 种变 幻的魅 力和 的跨 越 。生 命 的沉沦 状态 也就 是 自然 也就 是 自我 意识 被 遮 扑塑 迷离 的 心理感 觉 。在 小说 鹇 绿 媚》 中则将 小说 的死 蔽 的异化 状态 , “ 印蒂 ” 出走 的情 形 正是 如 此 。存在 主 义 亡 以一种 极致 的形 式 展现 出来 :古 今 交错 ,现 实 与历 史两 哲 学尽管 都拒 绝 对人 的 存在 的本 质做 出承 诺 ,但 骨 子里 却 个层 面 的交 替 ;真 与 幻 的交错 ,交 织 出两 种不 同的心 理后 都 潜 含 着 这 种人 本 主义 欲 望 无 名 氏的 作 品 中 , “ 命 ”、 动轨 迹 ;主观 与客 观 的交 叉叙 述 ,叙 述 角度 不 停地 变 换 ; 生 “ 自由 ” “ 在 ”等词 语 的使 用频 率是 非常 高 的 ,而这 种 二重 人格 超越 与 里 比多在 白天与 黑夜 的交 替 ;这 些为 我们 、 存 语 言 习惯 无 疑指 向他 对 生命 存在 的真 关怀 。主人 公 历尽 艰 烘托 出 一种浓 重 怪诞 的神 秘气 氛 ,为 死亡 情节 的 出现 做 了 辛的 “ 寻找 ” ,世界 的虚无 与荒诞 ,这是 存在 主义 的典型 态 铺 引 。叶灵 凤的 小说往 往 把对 爱 与美 的追 求作 为死亡 体验 度 ,也是 西 方存 在主 义文 学 中的 普遍 风貌 。无 名 氏对 生 命 的原 初动 力 :爱情 超 越 了功利 ,是 精 神 的相 投 、灵魂 的 融 的未 来走 向充满期 待 ,生命 的体验是 求索 终极意义 的驿 站 , 洽 、思 想的 契合 。痛 苦失 去 了界 限 , “ 死亡 ”才 是人 生 归 生 命的 精灵 是要 去 “ 证生 命 的根蒂 ”的 。印蒂 从 频繁 的 宿 的终 极 目的 。正是 这种 生 命要 求实 现 了人 的 自然 的生 命 印 寻 找活 动 中建 构其 生 命内在 渴望 的 终极 意义 ,而 意 义 的尺 欲求 和 本能 冲动 ,并 由此 向传 统 道德 和 伦理 戒律 发起 了种 度 存在 于生 命 的时 间之 中 。人 为真实 存在 抗 争 ,并 且在 抗 种挑 战和反 叛的 冲击 。 “ 死亡 ”本 身的悲剧 意义 建构起 来 。 鸠 波斯 月亮 ”的鸠绿 媚 的 争 中找 到存 在 。 “ 印蒂 ” 的出走 是对 生 命意 义诱 惑 的 巨大 在小 说 《 绿媚》 中那位 被 称为 “ 神秘 之 美是 探 究并进 行 死亡 体验 的 出发 点 。作 品通 过春 野 回应 ,也 是对 “ 时间 ”的本质 之悟 。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生存意识的觉醒与生命哲学的现代转型——兼及郑晓江教授

的死亡哲学观

龚举善;赵崇璧

【期刊名称】《南昌大学学报(人文社会科学版)》

【年(卷),期】2003(034)001

【摘要】死亡哲学表明,死对于生的否认恰恰使生成为可能.不直面与审视死亡,也

就无法真正穿透人生而在死生品质的提升中获取生死两安.但是,我们这个古老的民族至今还被遮蔽在恐惧死亡的语境之中.这突出表现在两个方面:一是传统文化对死亡话题的长期悬置,二是现代文明对死亡意象的有意忘却.这无疑将造成生的迷失.死亡哲学试图唤醒人们对于死亡的感知,从而激活人的生命意识,更好地求证生命的本义.从这种意义上说,<穿透死亡>不失为颇具现代意味的人生启示录.

【总页数】5页(P32-36)

【作者】龚举善;赵崇璧

【作者单位】郧阳师范高等专科学校中文系,湖北,丹江口,442700;郧阳师范高等专科学校中文系,湖北,丹江口,442700

【正文语种】中文

【中图分类】B821

【相关文献】

1.死亡:生之绵延——由"存在主义"哲学观探寻"死亡"的生命内含 [J], 沙家强

2.思想考古:学术方法的整合与创新——兼评郑晓江教授的《八千里路云和月》 [J],

彭红卫

3.从“生死互渗”中领悟死亡智慧──评郑晓江《生死两安》 [J], 戢斗勇

4.生命运动哲学与身体运动哲学

——熊晓正教授访谈录 [J], 韦晓康;王博

5.马克思的哲学观念和现代理解——评丛大川教授《唯物史观是马克思的哲学观念吗》一文 [J], 王金福

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。