病理学教学设计

职中病理学第一章教案设计

职中病理学第一章教案设计一、教学目标。

1. 知识目标,学生能够掌握病理学的基本概念和相关术语,了解细胞和组织的结构与功能。

2. 能力目标,学生能够运用所学知识分析和解释疾病的发生机制,理解病理学在临床诊断和治疗中的重要性。

3. 情感目标,培养学生对医学科学的兴趣和热爱,激发学生对医学研究和临床实践的热情。

二、教学重点与难点。

1. 教学重点,病理学的基本概念和相关术语,细胞和组织的结构与功能。

2. 教学难点,疾病的发生机制和病理学在临床诊断和治疗中的应用。

三、教学内容。

1. 病理学的基本概念。

a. 病理学的定义和研究对象。

b. 病理学的分类和主要内容。

2. 细胞和组织的结构与功能。

a. 细胞的结构和功能。

b. 组织的组成和功能。

四、教学方法与手段。

1. 教学方法。

a. 讲授法,通过教师讲解和学生听讲的方式,介绍病理学的基本概念和相关知识。

b. 实践法,利用实验室或临床实习,让学生观察和分析细胞和组织的结构,加深对病理学知识的理解。

2. 教学手段。

a. 多媒体教学,利用投影仪、电脑等多媒体设备,展示相关图片、视频和动画,生动形象地呈现病理学知识。

b. 实验室实践,提供细胞和组织的标本,让学生进行观察和实验,培养学生的实验操作能力和分析能力。

五、教学过程。

1. 病理学的基本概念。

a. 介绍病理学的定义和研究对象,引导学生了解病理学的重要性和应用范围。

b. 分类和主要内容的讲解,让学生了解病理学的研究内容和方法。

2. 细胞和组织的结构与功能。

a. 细胞的结构和功能的讲解,通过图片和动画展示,让学生了解细胞的组成和功能。

b. 组织的组成和功能的讲解,引导学生理解不同组织的结构和功能,及其在疾病发生中的作用。

3. 实验室实践。

a. 提供细胞和组织的标本,让学生进行观察和实验,加深对病理学知识的理解和掌握。

六、教学反馈。

1. 教师定期进行测试和考核,检查学生对病理学知识的掌握情况。

2. 学生进行实验报告和讨论,展示对病理学知识的理解和应用能力。

病理学教学设计方案

一、教学目标1. 知识目标:(1)使学生掌握病理学的基本概念、基本理论和基本方法。

(2)使学生了解常见疾病的病理变化及其临床意义。

(3)培养学生对病理学知识的运用能力。

2. 能力目标:(1)培养学生观察、分析、判断疾病的能力。

(2)提高学生临床思维能力和临床实践能力。

(3)培养学生自主学习、团队合作和创新能力。

3. 情感目标:(1)激发学生对病理学的兴趣,培养学生热爱医学事业的情感。

(2)培养学生严谨求实、勇于探索的科学精神。

(3)增强学生的社会责任感和使命感。

二、教学内容1. 病理学基础理论:细胞和组织的损伤与修复、炎症、肿瘤、免疫病理等。

2. 常见疾病病理学:呼吸系统、消化系统、循环系统、泌尿系统、生殖系统、神经系统等。

3. 病理诊断技术:病理切片、组织化学、免疫组织化学等。

三、教学方法1. 讲授法:系统讲解病理学基本理论、基本方法和常见疾病的病理变化。

2. 案例分析法:通过分析典型案例,引导学生掌握病理学知识,提高临床思维能力。

3. 视觉教学法:利用多媒体、图谱等手段,直观展示病理学知识。

4. 实验教学法:通过病理切片观察、组织化学实验等,使学生亲身体验病理学知识。

5. 情景模拟法:模拟临床场景,让学生扮演医生角色,进行病理诊断和讨论。

四、教学过程1. 导入新课:结合实际病例,激发学生对病理学的兴趣。

2. 讲解病理学基本理论:介绍细胞和组织的损伤与修复、炎症、肿瘤、免疫病理等基本概念和理论。

3. 讲解常见疾病病理学:以呼吸系统、消化系统、循环系统等为例,讲解常见疾病的病理变化及其临床意义。

4. 病理诊断技术讲解:介绍病理切片、组织化学、免疫组织化学等病理诊断技术。

5. 案例分析:分析典型案例,引导学生掌握病理学知识,提高临床思维能力。

6. 视觉教学:利用多媒体、图谱等手段,直观展示病理学知识。

7. 实验教学:组织学生进行病理切片观察、组织化学实验等,使学生亲身体验病理学知识。

8. 情景模拟:模拟临床场景,让学生扮演医生角色,进行病理诊断和讨论。

病理学 教案

病理学教案教案标题:病理学教案教学目标:1. 了解病理学的基本概念和研究内容;2. 掌握病理学的基本术语和表达方式;3. 理解疾病的发生机制和病理变化;4. 能够运用病理学知识分析和解释临床病例。

教学重点:1. 病理学的基本概念和研究内容;2. 疾病的发生机制和病理变化。

教学难点:1. 理解疾病的发生机制;2. 运用病理学知识分析和解释临床病例。

教学准备:1. 教学课件和多媒体设备;2. 病理学相关教材和参考书籍;3. 临床病例分析资料。

教学过程:一、导入(5分钟)介绍病理学的定义和研究内容,引发学生对病理学的兴趣,激发学习动机。

二、讲解基础知识(15分钟)1. 解释疾病的概念和分类;2. 介绍病理学的研究方法和技术;3. 讲解病理学的基本术语和表达方式。

三、探究疾病发生机制(25分钟)1. 分析常见疾病的发生机制,如心脏病、肝病等;2. 解释病理变化在疾病发展中的作用;3. 引导学生思考疾病发生的多因素性和复杂性。

四、临床病例分析(20分钟)1. 提供一到两个典型的临床病例;2. 引导学生运用病理学知识分析和解释病例;3. 鼓励学生提出治疗和预防建议。

五、总结与拓展(10分钟)总结本节课的重点内容,强调病理学在临床实践中的重要性。

鼓励学生深入学习病理学知识,并与其他学科相结合。

教学辅助策略:1. 多媒体展示:使用教学课件和多媒体设备,辅助讲解病理学的基础知识和病例分析。

2. 互动讨论:鼓励学生积极参与讨论,提出问题和观点,促进思维碰撞和知识交流。

3. 小组合作:组织学生进行小组讨论,共同解决病例分析问题,培养合作能力和团队精神。

教学评估:1. 课堂练习:布置与课堂内容相关的练习题,检查学生对病理学知识的掌握程度。

2. 临床病例报告:要求学生选择一个疾病案例进行深入研究和报告,评估其对病理学知识的应用能力。

教学延伸:1. 实地参观:组织学生参观医学实验室或病理科,了解病理学研究的实际工作和技术手段。

病理学教学设计(精选5篇)

病理学教学设计(精选5篇)病理学教学设计范文第1篇1.2方法对比组24人采纳传统的试验教学方法,在试验课开始前老师为同学准备好全部的试验玻片,试验课上重要由老师讲解病变的组织学形态。

同学依照老师要求察看玻片,并撰写试验报告。

试验组采纳设计性试验教学法,共有24名同学自己愿意参加该组的教学。

1.2.1立题以试验小组为单位,在《病理学与组织胚胎学试验教学大纲》要求的范围内,确立3个既有科学性又有肯定创新的设计性试验题目:针对目前某种疾病的患病率偏高,为更好地将病理与其他学科结合且让同学更早接触到临床学问,最后确定脂肪肝模型的建立及其病理切片的制作、急性右心衰竭模型的建立及其病理机制的探讨以及皮肤一期愈合的形态学察看三个试验,同时填写《基础医学院形态学设计性试验项目申请书》。

1.2.2试验计划同学自身按设计性试验项目自由组合试验小组,一周后书面交出设计性试验实施步骤,在各试验组老师引导下,将实在设计性试验的步骤、预期结果做成PPT课件,每个小组派出同学代表上台讲解。

试验组带教老师和全体检验系同学一起对每组的设计性试验步骤和预期目标的科学性、可行性、创新性等提出参考性建议。

1.2.3试验准备同学依据试验设计方案列出试验所需的动物、器械、试剂、药品的预算清单,在试验前两周提交引导老师,然后到试验准备室领取所需物品,并确定试验场合(试验室、试验台)。

1.2.4预试验依照试验设计方案和操作步骤认真进行预试验。

在预试验中发觉和分析试验存在的问题和需要改进、调整的内容,并加以更正。

1.2.5正式试验依照修改后的试验设计方案和操作步骤认真进行正式试验。

做好各项试验的原始记录。

1.2.6试验结果的记录、归纳与分析各试验小组在试验过程中认真记录试验结果,对所记录的试验数据进行归纳和处置,汇报试验的结果。

1.2.7撰写试验报告在认真完成试验数据的整理分析后,每个同学均要依照规范的格式撰写试验报告或论文,并依据老师要求的时间上交。

病理学课后教案设计模板

一、教学目标1. 知识目标:使学生掌握病理学的基本概念、基本理论和基本技能,了解病理学的研究方法,为临床医学专业学生奠定扎实的病理学基础。

2. 能力目标:培养学生分析、解决问题的能力,提高学生的临床思维能力和病理诊断能力。

3. 情感目标:激发学生对病理学的兴趣,培养学生严谨、求实的科学态度,树立为人类健康事业服务的信念。

二、教学内容1. 病理学基本概念和基本理论2. 病理学基本技能3. 病理学研究方法4. 常见疾病的病理学特点三、教学过程1. 导入新课(1)回顾上节课所学内容,引导学生思考病理学在医学中的重要性。

(2)结合实例,引出本节课的教学内容。

2. 讲授新课(1)病理学基本概念和基本理论1)讲解病理学的基本概念,如疾病、病理过程、病变等。

2)介绍病理学的基本理论,如损伤与抗损伤、适应性、疾病的发生发展等。

(2)病理学基本技能1)讲解病理学的基本技能,如观察、描述、分类、诊断等。

2)通过案例分析,让学生掌握病理学基本技能的应用。

(3)病理学研究方法1)介绍病理学研究的基本方法,如组织学、细胞学、免疫学等。

2)结合实例,让学生了解病理学研究方法在疾病诊断中的应用。

(4)常见疾病的病理学特点1)列举常见疾病的病理学特点,如肿瘤、炎症、心血管疾病等。

2)通过病例分析,让学生掌握常见疾病的病理学特点。

3. 课堂讨论(1)引导学生针对本节课的教学内容进行讨论,加深对病理学知识的理解。

(2)鼓励学生提出问题,共同解决,提高学生的参与度和积极性。

4. 总结与作业(1)对本节课的教学内容进行总结,强调重点和难点。

(2)布置课后作业,巩固所学知识。

四、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与度、提问和回答问题的能力。

2. 课后作业:检查学生对本节课教学内容的掌握程度。

3. 期中、期末考试:评估学生对病理学知识的整体掌握情况。

五、教学反思1. 教学内容是否符合学生的实际需求,是否能够激发学生的学习兴趣。

2. 教学方法是否有效,是否能够提高学生的参与度和积极性。

病理学教案(全套)Word版

列出淤血的原因、后果

会简单分析肝淤血、肺淤血的原因、病理变化及其临床表现

简述出血的原因、表现和对机体的影响

教

学

重

点

和

难

点

重点:1、充血、淤血、血栓形成的概念

2、列出淤血的原因、后果

难点:1、动脉充血及其临床意义

2、分析肝淤血、肺淤血的原因、病理变化及其临床表现

3、出血的原因、表现和对机体的影响

重

点

和

难

点

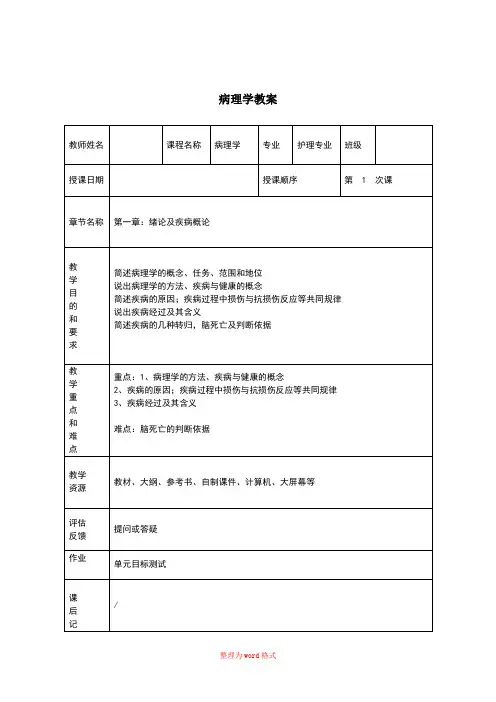

重点:1、病理学的方法、疾病与健康的概念

2、疾病的原因;疾病过程中损伤与抗损伤反应等共同规律

3、疾病经过及其含义

难点:脑死亡的判断依据

教学

资源

教材、大纲、参考书、自制课件、计算机、大屏幕等

评估

反馈

提问或答疑

作业

单元目标测试

课

后

记

/

病理学教案

教师姓名

课程名称

病理学

专业

护理专业

班级

授课日期

授课顺序

教

学

重

点

和

难

点

重点:切片观察

难点:切片观察

教学

资源

教材、大纲、实验指导、计算机、大屏幕等

评估

反馈

提问或答疑及操作观察

作业

实验报告

课

后

记

/

病理学教案

教师姓名

课程名称

病理学

专业

护理专业

班级

授课日期

授课顺序

第 5 次课

章节名称

第三章:局部血液循环障碍

一、局部充血 二、血栓形成 *出血

教

学ห้องสมุดไป่ตู้

《病理学》实验课教案

《病理学》实验课教案一、教学目标1. 理解并掌握病理学的基本概念、病理变化及病理机制。

2. 学会观察和分析病理切片,识别各种疾病的病理特征。

3. 能够运用病理学知识解释临床症状和体征,为临床诊断和治疗提供依据。

二、教学内容1. 第一节:病理学概述病理学的定义、起源和发展历程病理学的研究对象和内容病理学在医学中的重要性2. 第二节:病理变化正常细胞和组织的结构与功能细胞和组织的损伤与修复炎症与发热肿瘤与癌变三、教学方法1. 讲授法:讲解病理学的基本概念、病理变化及病理机制。

2. 示教法:观察病理切片,识别各种疾病的病理特征。

3. 案例分析法:分析临床病例,运用病理学知识解释症状和体征。

四、教学资源1. 教材:《病理学》实验课教材2. 病理切片:各种疾病的病理切片3. 教学图片:各种疾病的病理图片4. 教学视频:病理学实验操作视频五、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评估学生的参与度。

2. 病理切片识别:对学生进行病理切片识别测试,评估学生对各种疾病病理特征的掌握程度。

3. 案例分析报告:评估学生在案例分析中的表现,包括病理学知识的运用和解释能力。

六、教学安排1. 课时:本课程共计32课时,每课时45分钟。

2. 教学方式:实验课教学,结合理论讲解和实际操作。

3. 教学流程:第1-4课时:病理学概述及病理变化第5-8课时:细胞和组织的损伤与修复第9-12课时:炎症与发热第13-16课时:肿瘤与癌变七、教学重点与难点1. 教学重点:病理学的基本概念和病理变化各种疾病的病理特征和病理机制病理学在临床诊断和治疗中的应用2. 教学难点:细胞和组织的损伤与修复机制肿瘤的发生发展和癌变机制八、实验课教学流程1. 准备阶段:教师讲解实验目的、内容和注意事项,学生熟悉实验器材和操作步骤。

2. 实验操作:学生在教师的指导下,进行病理切片的观察和分析。

3. 讨论与分析:学生针对观察到的病理特征,进行小组讨论,分析疾病的发生和发展机制。

《病理学》授课计划

《病理学》授课计划一、教学目标本课程的教学目标旨在让学生掌握病理学的基本概念、原理和方法,了解疾病的发生、发展过程,掌握常见疾病的病理变化及其与临床的关系,提高学生的临床诊断能力和疾病预防意识。

二、教学内容与安排1. 绪论:介绍病理学的概念、研究内容、方法及意义。

2. 细胞损伤与适应:讲解细胞损伤的原因、类型及机制,介绍适应现象及其意义。

3. 炎症:讲解炎症的基本概念、类型、过程及病理变化,介绍炎症与临床的关系。

4. 肿瘤病理学:介绍肿瘤的基本概念、发生机制、分类及病理变化,强调预防和治疗的重要性。

5. 各系统常见疾病的病理学:分别介绍呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统等常见疾病的病理变化及其与临床的关系。

6. 综合案例分析:通过实际病例,让学生应用所学知识进行综合分析,提高临床诊断能力。

7. 课程总结与作业:对课程内容进行总结,布置课后作业,引导学生进行自我复习。

三、教学方法与手段1. 课堂讲授:采用多媒体教学,通过图片、视频等形式生动展示病理变化,帮助学生理解。

2. 病例分析:结合临床病例,引导学生分析疾病的病理变化及其与临床的关系。

3. 小组讨论:鼓励学生积极参与小组讨论,培养学生的团队合作和沟通能力。

4. 实践教学:安排学生参观医院病理科,了解病理学实践操作流程,增强学生的感性认识。

四、教学评估1. 平时成绩:包括出勤率、课堂表现、小组讨论参与度等。

2. 期中考试:检测学生对本课程内容的掌握情况。

3. 课后作业:检查学生对课程的复习情况。

4. 综合案例分析:评估学生应用所学知识解决实际问题的能力。

五、教学支持1. 课件资源:提供电子版课件和相关资料,方便学生预习和复习。

2. 答疑解惑:鼓励学生提出问题,教师及时给予解答和指导。

3. 学习小组:鼓励学生成立学习小组,互相学习、共同进步。

4. 课程反馈:收集学生对教学的意见和建议,不断改进教学方法和手段。

六、课程评估与反馈课程结束后,通过课程评估了解学生对本课程内容的掌握情况,及时调整教学方法和手段,提高教学质量。

《病理学》课程教案

《病理学》课程教案

病理学课程教案

一、教学目标

1. 了解病理学的基本概念和相关知识,掌握疾病的发生和发展规律。

2. 能够对临床病理学进行浅显的分析,帮助诊疗工作。

3. 提高医学思维,培养医学素养,重视疫情防控工作。

二、教学内容

1. 病理学基础知识介绍。

2. 细胞损伤与修复,炎症与免疫反应。

3. 代谢性疾病、遗传性疾病和感染性疾病的发生和发展规律。

4. 肿瘤学基础知识介绍。

三、教学方法

1. 讲授法。

2. 病理学切片观察,分析病理变化。

3. 诊断学案例分析,锻炼临床思维。

四、教学评估

1. 课堂提问,激发学生思考。

2. 作业布置与批改,检验学生研究成果。

3. 期末考试,对学生研究情况进行评估。

五、教学资源

1. 教材:病理学(第五版),作者:张伟平。

2. 实验设备:显微镜、病理切片、计算机等。

3. 教学软件:《病理学虚拟实验》、《病理学图谱》等。

六、教学安排

总课时数:48 学时

以上是病理学课程教案的简要说明,如有不足之处,欢迎提出批评指正!。

《病理学》实验课教案

《病理学》实验课教案一、实验课主题:观察常见疾病组织的病理变化二、实验目的:1. 学会使用显微镜观察病理切片。

2. 熟悉常见疾病组织的病理变化特征。

3. 理解病理学在临床诊断和治疗中的重要性。

三、实验内容:1. 观察正常心脏组织切片。

2. 观察心肌梗死组织切片。

3. 观察慢性胃炎组织切片。

4. 观察肝癌组织切片。

5. 观察肺结核组织切片。

四、实验步骤:1. 教师讲解实验目的和内容,介绍病理切片观察的基本方法。

2. 学生分组,每组一台显微镜,按顺序观察各个切片。

3. 教师引导学生观察切片中的细胞结构、组织形态等特征,解答学生提出的问题。

4. 学生记录观察到的病理变化,并进行小组讨论。

5. 各小组汇报观察结果,分享学习心得。

五、实验课评价:1. 学生显微镜操作的正确性。

2. 学生观察切片的能力,如能否准确描述病理变化特征。

3. 学生对病理学知识的理解和运用,如能否将理论知识与实际观察相结合。

4. 学生课堂参与度,如提问、讨论和分享学习心得的积极性。

注意:本教案为初步设计,具体内容和步骤可根据实际情况进行调整。

在实验课前,请确保学生已经学习了相关理论知识,并对显微镜的使用有一定了解。

六、实验课主题:肾脏疾病病理学观察六、实验目的:1. 学会使用显微镜观察肾脏疾病病理切片。

2. 了解肾脏疾病的病理变化特征。

3. 掌握肾脏疾病诊断的基本方法。

七、实验内容:1. 观察正常肾脏组织切片。

2. 观察肾小球肾炎组织切片。

3. 观察肾病综合征组织切片。

4. 观察肾细胞癌组织切片。

5. 观察肾盂肾炎组织切片。

八、实验步骤:1. 教师讲解实验目的和内容,介绍肾脏疾病病理切片观察的基本方法。

2. 学生分组,每组一台显微镜,按顺序观察各个切片。

3. 教师引导学生观察切片中的细胞结构、组织形态等特征,解答学生提出的问题。

4. 学生记录观察到的病理变化,并进行小组讨论。

5. 各小组汇报观察结果,分享学习心得。

九、实验课评价:1. 学生显微镜操作的正确性。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

多媒体课件

教学过程

学案导学

出示多媒体课件目标培养预习收集整理资料的能力

导入新课

教学过程

收集有关于艾滋病的全面资料,传播途径,发病症状

教师活动

使用多媒体向学生展示收集的资料

学生活动

认真观看多媒体,积极提出问题,多交流讨论

设计意图

让学生先初步的了解艾滋病

自主探究

1.艾滋病的概念

2.艾滋病的感染原因

艾滋病 3. 艾滋病的检查,诊断方法

3.艾滋病的治疗方法及预防

4.阐述艾滋病的社会现状及关爱

作业设计

艾滋病感染方式,临床表现及并发症,治疗原则及关爱艾滋病病人

课后反思

总结归纳课上的安排授课是否易于接受

教师

班级

科目

病理学

教学课题

艾滋病

课题分析

艾滋病又称为获得性免疫缺陷综合征,缩写为AIDS。该疾病是一种危害性极大的传染病,由HIV病毒引起。目前尚无预防艾滋病的有效疫苗,因此最重要的是采取预防措施。

课题资源

归纳总结书中的知识,结合课外查阅的资料,已感染艾滋病的病发案例和数据,结合起来总结出一份详细的艾滋病报告。提高学生对艾滋病的了解程度。教师利用教学设计更好的向同学们介绍。

教师活动

引导学生能够充分的自主学习

学生活动

通过课本,多媒体自主归纳总结艾滋病的临床表现和并发症

设计意图

培养学生的自主探究能力

合作探究

教学过程

学习能够合作讨论艾滋病的诊断和治疗原则

教师活动

指导同学高效率的探究讨论

学生活动

学生积极参与讨论,总结艾滋病的诊断和治疗原则

设计意图

通过合作讨论探究加深对艾滋病的了解

教学目标

1.掌握艾滋病的传播途径

2.阐述艾滋病的潜伏期及临床表现

3.学习预防,治疗方法及关怀原则

病理学教学设计

教学重点难点

教学重点

1.艾滋病的概念

2.阐述艾滋病的传播途径

3.阐述艾滋病的临床表现(病理与临床联系)

教学难点

1.简述艾滋病的检测

2.简述艾滋病的持续症状

教学方法

合作探究 教案详解 课后讨论 合作交流

归纳总结拓展提高

教学过程

总结教学过程的每个阶段

教师活动

归纳学生总结出的结果

学生活动

提出自己总结的结论

设计意图

让学生对艾滋病有更深的认识

板书设计

艾滋病:疾该病是一种危害性极大的传染病,由感染艾滋病病毒-HIV病毒引起。人体感染后导致免疫系统被破坏,逐渐成为许多伺机性疾病的攻击目标,进而促成多种临床症状