慢性乙型肝炎的中医辨证论治

乙型肝炎的中医治疗方案

一、概述乙型肝炎(Hepatitis B)是由乙型肝炎病毒(HBV)引起的传染性疾病,主要通过血液、性接触和母婴垂直传播。

乙型肝炎可分为急性乙型肝炎和慢性乙型肝炎。

中医学认为乙型肝炎属于“黄疸”、“湿温”、“疫毒”等范畴。

中医治疗乙型肝炎强调辨证论治,注重调理阴阳、疏肝解郁、清热解毒、健脾利湿等治疗方法。

以下为乙型肝炎的中医治疗方案。

二、中医辨证论治1. 湿热蕴结证症状:发热,恶寒,乏力,恶心呕吐,食欲不振,黄疸,皮肤瘙痒,小便黄赤,大便溏泄,舌红苔黄腻,脉滑数。

治法:清热解毒,利湿退黄。

方药:茵陈蒿汤加减。

药物组成:茵陈、栀子、大黄、黄柏、黄芩、白术、茯苓、泽泻、甘草。

2. 肝郁脾虚证症状:胁肋胀痛,胸闷不舒,乏力,食欲不振,恶心呕吐,腹胀,大便溏泄,舌淡苔薄白,脉弦细。

治法:疏肝解郁,健脾利湿。

方药:逍遥散加减。

药物组成:柴胡、白芍、当归、白术、茯苓、甘草、薄荷、生姜。

3. 瘀血阻络证症状:胁下痞块,刺痛不移,面色晦暗,肌肤甲错,舌质紫暗,脉涩。

治法:活血化瘀,疏肝解郁。

方药:血府逐瘀汤加减。

药物组成:桃仁、红花、川芎、当归、赤芍、牛膝、柴胡、枳壳、甘草。

4. 脾肾阳虚证症状:面色苍白,形寒肢冷,腰膝酸软,食欲不振,恶心呕吐,大便溏泄,舌淡苔白,脉沉细。

治法:温阳健脾,益肾利湿。

方药:附子理中汤加减。

药物组成:附子、干姜、人参、白术、甘草、茯苓、泽泻。

5. 气阴两虚证症状:乏力,口干口渴,五心烦热,盗汗,头晕目眩,舌淡红苔少,脉细数。

治法:益气养阴,清热解毒。

方药:参苓白术散加减。

药物组成:人参、白术、茯苓、甘草、山药、扁豆、莲子、甘草。

三、中医外治法1. 针灸疗法(1)体针:取肝俞、胆俞、脾俞、肾俞、足三里、太冲、阳陵泉等穴位,采用泻法。

(2)耳针:取肝、胆、脾、肾、皮质下、内分泌等穴位,采用埋针法。

2. 拔罐疗法取肝俞、胆俞、脾俞、肾俞、足三里等穴位,采用走罐法。

3. 灸法取肝俞、胆俞、脾俞、肾俞等穴位,采用温和灸法。

慢性乙型肝炎中医证治研究

健脾补肾法

总结词

健脾补肾法是中医治疗慢性乙型肝炎的一种常用方法,旨在调理脾胃功能,增强肾脏的生理功能。

详细描述

健脾补肾法常用于慢性乙型肝炎患者表现出脾胃虚弱、肾虚等症状。通过使用具有健脾补肾作用的中药,如党参、 白术、熟地黄等,可以帮助患者调理脾胃功能,增强肾脏的生理功能,提高机体免疫力,缓解病情。

挑战

西医治疗慢性乙型肝炎面临诸多挑战,如疗效不稳定、耐药性问题、副作用明 显等。同时,部分患者无法接受西医治疗或治疗后复发。

02

中医对慢性乙型肝炎的认识

中医病因病机

肝郁脾虚

01

慢性乙型肝炎患者多因长期情志不舒,导致肝气郁结,影响脾

胃功能,形成肝郁脾虚的证候。

湿热内蕴

02

乙肝病毒侵入人体后,可引起机体湿热内生,导致肝胆湿热,

清热解毒法

总结词

清热解毒法是中医治疗慢性乙型肝炎的一种常用方法,旨在清除体内热毒,减轻肝脏炎症。

详细描述

清热解毒法常用于慢性乙型肝炎患者表现出热毒内蕴的症状,如口干、口苦、尿黄等。通过使用具有 清热解毒作用的中药,如金银花、连翘、黄芩等,可以帮助患者清除体内的热毒,减轻肝脏炎症,改 善病情。

活血化瘀法

临床表现与病程

临床表现

乏力、食欲不振、肝区疼痛、黄疸、肝脾肿大等。病情严重 时可出现肝硬化、肝功能衰竭等症状。

病程

慢性乙型肝炎的病程漫长,病情易反复,可发展为肝硬化或 肝癌。

西医治疗现状与挑战

现状

目前西医治疗慢性乙型肝炎以抗病毒为主,常用的药物有干扰素和核苷类似物。 但治疗效果有限,易产生耐药性,且存在副作用。

疏肝理气法

总结词

疏肝理气法是中医治疗慢性乙型肝炎的 一种常用方法,旨在疏肝解郁,调理气 机。

中医辨证治疗乙肝.docx

中医辨证治疗乙肝乙肝是被乙型肝炎病毒感染后发病的一种传染性疾病。

中医对慢性乙型肝炎主要从临床症状、体征、病因和病机等方面进行辨证分析,常见以下几种类型:湿热中阻型一般属慢性活动性肝炎。

临床表现为胁胀脘闷,厌油恶心纳呆,身目发黄,尿黄,大便黏滞或先干后溏,肢体困重,倦怠乏力,舌苔黄腻,脉弦数或弦滑数。

病机为湿热之邪扰于肝胆,疏泻不利,以致气机失调,湿热中阻。

治疗以清热利湿、疏肝健脾为主,常用中草药有醋柴胡、茵陈、板蓝根、蒲公英、金钱草、茯苓、炒白术、车前子、炒栀子、丹皮、炒知母、小蓟等。

肝郁脾虚型一般属慢性迁延性肝炎。

临床表现为胁肋胀满疼痛,纳食减少,脘痞腹胀,四肢倦怠,大便溏泄,舌淡苔白,脉沉弦。

病机为邪扰肝胆,肝失疏泄,脾失健运而致肝郁脾虚。

治疗以疏肝解郁,健脾调中为主,常用中草药有醋柴胡、佛手、陈皮、郁金、白芍、丹参、当归、山药、茯苓、白术、藿香、苍术等。

瘀血阻络型多见于慢性活动性肝炎和肝硬化。

临床表现为面色晦暗,肝脾肿大且质地较硬,蜘蛛痣肝掌,胁痛,女子行经腹痛,舌质暗或有瘀斑,脉沉细涩。

病机多为湿热之邪入于血分,不得透达,肝气不舒等所致。

治疗以活血化瘀,健脾和胃为主。

常用中草药有醋柴胡、赤芍、白芍、丹参、炒白术、丹皮、小蓟、茯苓、砂仁、陈皮、木香、沙参等。

肝肾阴虚型多见于乙肝后期。

临床表现为右胁隐痛,腰酸腿软,头晕目涩,乏力懒言,口燥咽干,失眠多梦,舌体瘦,舌质红,花剥苔或少苔,脉细数无力。

病机多为肝阴既亏,殃及肾阴而致肝肾阴虚。

治疗以滋肾柔肝、健脾益气为主,常用中草药有醋柴胡、丹皮、小蓟、女贞子、枸杞子、赤芍、白芍、桑寄生、炒白术、生芪、沙参、茯苓等。

饮食禁忌与调养:肝炎患者的休息要根据肝炎的活动程度而定。

在肝炎的明显活动期时(血清转氨酶明显升高),应该完全休息,甚至卧床休息。

如果肝炎基本静止(血清转氨酶完全正常),则可以适当活动及锻炼。

当然,所有肝炎患者均应该避免重体力劳动,并且保证充足的睡眠。

慢性乙型肝炎中医临证治疗方略薛博瑜

慢性乙型肝炎中医临证治疗方略薛博瑜(南京中医药大学,江苏,南京,210029)慢性乙型病毒性肝炎,病情复杂而多变,缠绵而难愈,且易进展至肝硬化,并与原发性肝癌关系密切,结合近现代中医、中西医结合研究成果及个人体会,提出一下几点方略,供临证参考。

一、谨守病机,审证论治慢性乙型肝炎的基本病机为邪实正虚并见,湿热瘀毒互结,肝脾两伤,但在临证之时,须分辨虚实,辨气血,辨主邪,观进退。

1.辨虚实主次一般而言,慢乙肝初起以邪实为主,进一步发展则见邪实正虚,后期以虚为主,兼有邪实。

全国肝病专业委员会曾定慢性肝炎常见证型,其中亦可见此变化,而在临床之时,解辨证型,细分类别,循规蹈矩,亦较繁琐,或被称作“学院派”理论滔滔,见效不高。

根据慢乙肝病机特点,结合临床体会,可较简捷地分虚实两端,实证为主者,以柴胡疏肝散、茵陈蒿汤加减,虚证为主者,气虚以归芍六君子汤加减,阴虚以归芍地黄汤加减,虚实夹杂则当兼顾。

如此可以执简驭繁,提纲挈领,有一定实用价值。

2.分气血所在慢乙肝临证首辨虚实,次应分气血。

病在气分者,多属脾胃受累,肝气不舒,如肝郁脾虚之类,治当疏肝理气健脾为主,常以逍遥散、四逆散加减;病在血分,分为病程较久,病情进展,胁痛固定或胁下癥积,多属瘀血留于肝脾络脉,采用活血化瘀之法,如桃红四物汤、失笑散、金铃子散等;瘀血重者可用王清任之血府、膈下、少腹逐瘀汤类,尤应注意病人出现黄疸,或黄疸较深者,多系病在血分,张仲景早已提出“瘀热在里,身必发黄”,此时多用凉血化瘀疏肝利胆之品。

3.观病情进退仲景论黄疸,早就提出“黄疸之为病,当以十八日为期,治之十日以后瘥,反剧者为难治”,此亦提示有观进退,明预后之理。

慢性乙肝有轻、中、重度之分,且可进展至肝硬、,肝细胞癌,部分病人在病情急剧进展而成为重型肝炎,故在临证必须明察病情进退,如肝功基本正常,临床症状不重,尚属稳定;转氨酶高,病人出现胁痛、乏力、纳差,则系病情活动;如转氨酶高,又见黄疸或球蛋白升高、肝纤指标及凝血指标高于正常,临床症状明显,则示病情进展,或向肝硬化移行;若见身热、重度黄疸或迅速加深、胆酶分离、胆碱酯酶、总胆固醇酯明显下降,则应高度警惕重型肝炎。

慢性乙型肝炎中医证型研究

慢性乙型肝炎中医证型研究慢性乙型肝炎是一种常见的传染病,也是我国乙型肝炎病毒感染的主要类型之一。

慢性乙型肝炎的病毒性、免疫学、病理学等方面的研究取得了显著进展,但从中医的角度研究慢性乙型肝炎的证型及其内在联系仍有许多不明确之处。

本文将从慢性乙型肝炎的中医证型研究角度入手,探讨慢性乙型肝炎的中医证型及其内在联系,以期为慢性乙型肝炎的中医诊疗提供一定的理论依据。

一、慢性乙型肝炎的中医证型1. 肝郁脾虚型主要临床表现为乏力、肢体困重、纳差、左肋胀痛或胀闷不适、大便稀溏或干燥、口苦味、头晕目眩、口干舌燥、舌苔薄白。

脉象:弦细或弦涩脉。

2. 肝肾阴虚型主要临床表现为头晕目眩、耳鸣耳聋、眼花、腰膝酸软、失眠多梦、月经不调或闭经、眩晕、疲乏无力、面色干燥偏黄。

舌质红绛或绛暗,舌苔薄黄。

脉象:细数或细弦脉。

3. 肝肾阴虚型主要临床表现为头昏目眩、面目晦暗、面色苍白、舌质淡红、光泽少、舌体胖大、舌苔薄白。

脉象:脉细或迟数脉。

4. 肝胆湿热型主要临床表现为黄疸、胸胁胀满、纳差呕恶、大便稀溏、小便黄浓而短赤、口苦口干、舌质红、苔黄腻。

脉象:弦滑或弦数脉。

二、中医证型的病机研究1. 肝郁脾虚型肝郁脾虚型是由于情志不遂导致肝气郁结,日久化热,熏蒸脾胃,则脾气不运,纳呆便溏所致。

治疗时宜疏肝解郁、健脾和胃。

2. 肝肾阴虚型肝肾阴虚型主要是由于肾精亏耗,肝阴不足,致使肝肾之阴亏虚,阴虚生阳,阳浮阴趋,导致头晕目眩、腰膝酸软、失眠多梦等症状。

治疗时主张滋肝肾、充益精血。

3. 肝肾阴虚型肝肾阴虚型主要是由于体内阴精不足,阳气外越,头晕目眩、耳鸣耳聋、眼花等症。

治疗时主要是滋阴清热、平肝息风。

4. 肝胆湿热型肝胆湿热型主要是由于湿热之邪外袭,内蕴肝胆经络,害液化而化为黄疸,口苦口干等症。

治疗时宜清热利湿、清肝利胆。

三、中药治疗根据慢性乙型肝炎的不同中医证型,中医药治疗各有侧重。

在肝郁脾虚型中,以柴胡、果酸金花草、白芷等疏肝理气、健脾和胃的中药为主。

慢性乙型肝炎中医辨证施治法

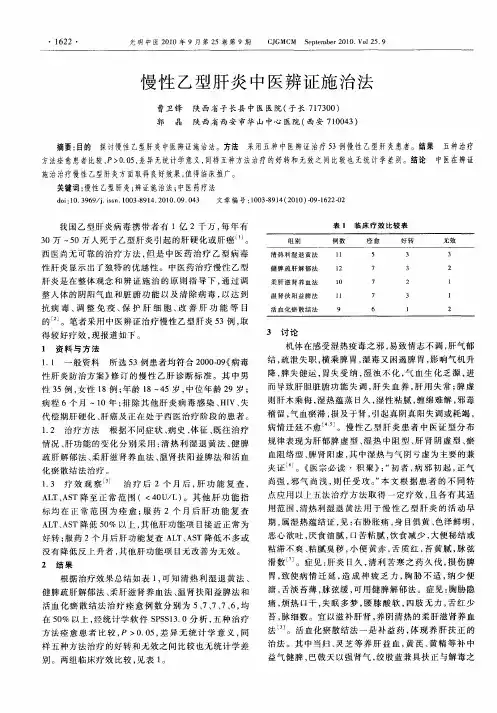

1 3 疗 效 观 察 .

A T、 S L A T降至 正 常 范 围 (<4 U L 。其 他 肝 功 能 指 0 /)

标 均 在 正 常 范 围为 痊 愈 ; 药 2个 月 后 肝 功 能 复 查 服 A T、 S L A T降低 5 % 以上 , 0 其他 肝功 能项 目接近 正常 为

根据 治疗效果 总结如 表 1 可知 清热 利湿 退 黄法 、 , 健 脾疏肝 解郁法 、 柔肝滋 肾养血 法 、 肾扶 阳益脾法 和 温

活血化 瘀散 结 法 治疗 痊 愈 例数 分 别 为 5 7 7、 、 , 、 、 7 6 均 在 5 %以上 , 0 经统计学 软 件 S S 1 . P S3 0分 析 , 五种 治疗 方 法痊 愈患 者 比较 , 0 0 , 异 无 统计 学 意 义 , P> . 5 差 同 样 五种方 法治疗 的好转 和无效之 间 比较 也无统 计学差

溏, 舌淡 苔薄 , 弦缓 , 脉 可用健 脾解郁 法 。症 见 : 胸胁 隐

痛, 烦热 口干 , 眠 多梦 , 膝 酸软 , 失 腰 四肢 无力 , 红 少 舌

郭 晶 陕 西 省 西 安 市 华 山 中 心 医 院 ( 安 7 0 4 ) 西 10 3

摘要: 探讨慢性乙型肝炎中医辨证施治法。方法 采用五种中医辨证治疗 5 目的 3例慢性乙型肝炎患者。结果 五种治疗

方法痊愈患者比较, 00 , P> .5 差异无统计学意义, 同样五种方法治疗的好转和无效之间比较也无统计学差别。结论 中医在辨证

施治治疗慢性乙型肝炎方面取得良好效果, 值得临床推广。 关键词: 慢性乙型肝炎; 辨证施治法; 中医药疗法

d i 1 . 9 9 j is . 0 3 8 1 . 0 0 0 . 4 o:0 3 6 / .sn 1 0 —9 4 2 1 . 9 0 3 文 章 编 号 :0 3 8 1 2 1 -9 1 2 —2 1 0 —9 4( 0 0)0 —6 20

慢性乙型肝炎中医辨证论治的体会

慢性乙型肝炎中医辨证论治的体会尽管慢性乙肝目前尚无特效治疗药物和方法,但中医辨证论治在治疗慢性乙肝方面有一定的优越性。

辨证论治的关键在于正确认识和分析病因和病机,坚持扶正祛邪的治疗原则和疏清化运养的治疗方法。

同时,处理好证型的演化兼杂和虚实夹杂问题,把握好扶正祛邪与全面均衡的关系,才能切中病机,达到应有疗效。

标签:慢性乙型肝炎;祛邪扶正;辨证论治乙型肝炎病发率高,病程发展快慢不一,病情轻重有别,预后好坏不同,临床证候复杂,至今尚无特效治疗药物和方法。

在多年从事乙肝防治的基础上,就运用中医辨证论治思想治疗慢性乙肝谈谈个人的治疗体会。

1 明确病因病机,才能辨证施治对慢性乙型肝炎的病因和病机进行分析是辨证施治的前提条件。

不同于西医从微观上认识和分析,中医更多地从宏观上辨证论治乙肝。

一般认为乙肝的病因有内因和外因两个方面,外因为湿热疫毒,内因与禀赋薄弱、正气不足相关,二者相互关联,互为因果[1]。

疫毒为致病的根本原因,正虚是发病的内在基础。

对慢性乙型肝炎病因的认识是中医扶正祛邪疗法的理论基础。

同时,中医疫毒之邪的病因认识与现代医学认为乙型肝炎的发病原因是感染乙肝病毒相一致,为运用清热解毒祛邪药物治疗乙型肝炎提供了理论依据。

中医一般认为,湿热疫毒内侵,深伏血分,隐藏于肝,而疫毒嗜肝,不易化除,逐步造成气血失调(肝郁、气滞、血痰)和正气亏损[2]。

邪正相争,正气受挫,因而致病;邪气留恋,迁延缠绵而成慢性。

《金匮要略·脏腑经络先后病》曰:见肝之病,知肝传脾,当先实脾。

肝主疏泄,体阴而用阳,喜条达而恶抑郁,肝木疏土,助其运化,脾土营木,利其疏泄。

因此,疫毒侵入肝脏,导致肝郁气滞,乘脾犯胃,影响脾胃运化功能,水谷津液不归正化,变生内湿。

由此,常可见乙肝患者胁肋胀痛、噫气、性情急躁等肝郁不达症状,且常易出现脘腹胀闷、厌食油腻、恶心呕吐等脾虚湿盛症状[3]。

疫毒湿热之邪内郁,郁久则经气不畅,络脉阻滞,瘀血内停,致痰瘀交阻。

慢性乙型肝炎中医证型研究

慢性乙型肝炎中医证型研究

慢性乙型肝炎是指肝脏长期受病毒感染而发展成慢性炎症,并导致肝组织的坏死和纤维化。

目前,乙型肝炎是我国严重的公共卫生问题之一,对人们的生命健康造成了严重威胁。

中医学对乙型肝炎的治疗具有独特优势,但由于乙型肝炎的类型和个体差异,中医治疗应根据不同证型进行个性化调理。

因此,本文旨在探讨慢性乙型肝炎中医证型研究。

1. 肝郁脾虚证型

肝郁脾虚证型是慢性乙型肝炎常见证型之一。

病人多有情绪不畅,易感抑郁,常见症状包括上腹部胀满、腹泻或大便不成形、食欲不振、乏力等。

中医认为,肝郁脾虚证型主要是由于肝脏气郁所致,导致脾气不足,形成肝脾失调。

治疗应以疏肝、健脾为主。

肝肾阴虚证型是慢性乙型肝炎较为常见的证型之一。

主要症状包括头晕、面色萎黄、乏力、手脚发凉、失眠、耳鸣等。

中医认为,肝肾阴虚证型主要是由于肝肾阴虚,导致肝肾失调所致。

治疗应以滋肝益肾、养阴安神为主。

治疗应以疏肝解郁、健脾和胃为主。

常用的药物包括逍遥散、丹参等。

2. 肝肾阴虚证型的治疗原则

治疗应以滋肝益肾、养阴安神为主。

常用的药物包括六味地黄丸、枸杞子等。

总之,慢性乙型肝炎中医证型研究是中医治疗的重要内容之一,通过个性化调理不同证型的患者,有助于提高治疗效果,减少副作用,促进患者康复。

但应注意,中医治疗仅为辅助治疗,应与西医治疗相结合,谨慎选择和使用中药,避免不良反应。

中医药治疗慢性乙型肝炎的疗效观察及辩证施治

明显 高 于对 照 组 的 3. ~ 7 . 3 ; T 恢 复 率 分 别 为 9. 7 及 33 1 4 % AL 6 9 6 ( < 00 ) HbA 8 P . 1 ; e g阴转率 为 1. 8 及 2 9 ( <0 0 )抗 一Hb 8 6 . P . 1 ; e 阳转 率为 2 . l 及 8 1 ( 4 6 . 6 P<O O ) . 5 。治 疗组 临床 显效 率 3. , 96 有 效率 5. , 7 1 总有 效 率 9 . % , 显 著 高 于对 照组 的 2. 、 7 5 及 67 均 32 2 . 5. ( O7 P<O 0 ) . 1 。示 紫 兰益 肝 丸 具 有 较 好 保 肝 和一 定 抑 制 清 除 肝 炎 病毒 及调 整机 体异 常免 疫 的作 用 ] 。 1 2 5 复 方甘 草 甜素 : 7 . . 将 O例 患 者随 机分 为 治疗 组 和对 照组 各 3 5 例, 治疗 组应 用 复方甘 草 甜素 ( 美能 ) 注射 剂 4 ~ 1 0 加 入 5 Gs 5 ml O 0 ml 20 中静 滴 ,d连 续 4 , 后改 为美 能 片剂 , q, 周 之 每次 3片 ,d连 续 8周 。对 照 t , i 组应 用 门冬氨 酸钾 镁 ( 南金 ) 0 加 入 5 G¥ 5 ml 潘 3 ml 2 0 中静 滴 ,d 连 续 4 q, 周, 之后 改为 潘南 金片 剂 , 次 2片 , d 连续 8周 。两 组均加 用 维生 素辅 每 r , i 助治疗 。结 果 : 两组 病 例 纳差 、 力 、 心 、 乏 恶 呕吐 、 胀 、 区不 适 、 黄 、 腹 肝 尿 肝 肿 大等 症状 及体 征 大多 消 失 或 好转 , 以治 疗 组 明显 ; 疗 组 降低 AL 尤 治 T 及 T B总有效 率 分 别 为 9 . 3 和 9 . 9 , 照 组 分 别 为 7 . 3 和 1 4 4 2 对 1 4 7 . 9 P均< 0 0 ) 4 2 %( . 5 。两 组病 例 治疗 前 、 乙肝 病 毒标 志 HB M 、 V 后 V HB D NA均无 显 著性 变化 。均 未 出现 严 重 毒 副作 用 。 提 示美 能 治 疗此 病 具 有较 好 的临床 疗效 , 且较 安全 L 。 7 ]

慢性乙型肝炎中医证型研究

慢性乙型肝炎中医证型研究

慢性乙型肝炎是指乙型肝炎病毒(HBV)感染超过6个月,肝脏长期受到炎症刺激引起的慢性病变,其病因复杂、病程较长,且易发展成肝硬化和肝癌等严重后果。

中医认为慢

性乙型肝炎是湿热郁毒、脾胃气虚、肝肾不足等因素共同作用的结果,导致肝脏血化不畅,气血亏虚,坏血病毒刺激及毒素沉积,最终形成中医所说的证型。

一、湿热证型

湿热证型是慢性乙型肝炎的常见证型,表现为肝区胀满不适、黄疸、皮肤瘙痒、恶心

呕吐、腹泻等症状,舌质偏红、苔腻黄、脉滑数。

主要病机为湿热蕴结,气郁不畅,以湿

邪为主,反复发作,难以根治。

治疗应清热利湿、泻火解毒、活血化瘀为主,如龙胆泻肝汤、柴胡疏肝汤等。

二、脾胃气虚证型

脾胃气虚证型慢性乙型肝炎患者常见,表现为食欲不振、腹胀腹泻、口干口苦、体倦

乏力等症状,舌质淡红、苔薄白、脉虚弱。

主要病机为肝胃失和,脾气不足,营卫失调。

治疗应补益脾胃,增强消化吸收功能,如六君子汤、和中丸等。

三、肝肾不足证型

肝肾不足证型慢性乙型肝炎患者病情多为长期反复发作,症状表现为头晕目眩、腰膝

酸软、口渴、大便干结等,舌质淡红少津、苔薄白,脉细弱。

主要病机为肝肾不足,肝肾

阴虚,气血不足,免疫力下降。

治疗应滋肝肾,养血益气,如八珍汤、左归丸等。

慢性乙型肝炎的治疗应根据中医不同的证型进行个体化的治疗。

中医治疗方法综合,

胜在疗效持久,较少产生副作用。

患者朋友们任何时候都应该注重养护自身,增强免疫力,预防慢性乙型肝炎的发生和发展。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

慢性乙型肝炎的中医辨证论治

【摘要】慢性乙型肝炎是由于正气亏损、外感湿热疫毒、六淫七情、饮食劳倦所伤。

基本病机是湿热毒邪长期羁留,损肝传脾,脾气受损,运化无权而致脾虚肝郁,湿遏阳气,热伤阴血,久必及肾形成肝肾阴虚、瘀血阻络。

中医辨证分为湿热蕴结、肝郁脾虚、肝肾阴虚、瘀血阻络、脾肾阳虚和疫毒潜伏六种证候类型,分而治之。

【关键词】慢性乙型肝炎;中医药疗法;辨证论治

慢性乙型肝炎(以下简称慢乙肝)是介于急性肝炎和肝硬化中间阶段的一个由乙型肝炎病毒(HBV)感染后严重危害人类健康的疾病。

世界卫生组织报道全球约20亿人感染过HBV,其中3.5亿人为慢性HBV感染者;而我国目前被称为肝炎大国,约10%的人感染过HBV,其中300万以上的人为慢性HBV感染者,而慢性HBV感染者大约有15%-25%的患者将过早地死于肝硬化或肝癌。

因此,对慢乙肝的治疗显得尤为重要。

单纯西医治疗仍存在很多问题需要解决,如抗病毒治疗和抗纤维化治疗等,而中医以辨证论治为特色,在慢乙肝的综合防治中占有一席之地,现介绍如下:

1.病因病机

祖国医学认为慢乙肝是由湿热疫毒、六淫七情、饮食劳倦所伤且与正气亏损密切相关。

基本病机是湿热毒邪长期羁留,损肝传脾,脾气受损,运化无权而致脾虚肝郁、湿邪内阻、湿邪遏阳伤气、热邪伤阴耗血、灼津成瘀,形成肝肾阴虚、瘀血阻络的证候。

若经久不愈,则最终导致肝脾肾三脏及气血阴阳俱虚,痰、瘀、水互结而成单腹胀、水臌或血臌,即肝硬化或肝癌。

2.辨证论治

根据1991年中国中医药学会内科肝病专业委员会天津会议《病毒性肝炎中医辨证标准》[1],结合慢乙肝的临床证候特点,分型论治如下:

2.1 湿热蕴结型慢乙肝活动期由于湿热羁留,余毒难清,正气耗伤,正虚为本,邪毒为标。

根据临床湿热孰轻孰重比例可分以下2型

2.1.1 热毒炽盛(热重于湿)证低热、身目俱黄、恶心厌油、口干口苦、心烦易怒、纳呆便干、小便黄赤、舌红、苔黄腻,脉弦滑数,血清检测HB S Ag、SGPT、IgG均显著升高[2]。

治宜清热解毒利湿为主。

常用茵陈蒿汤合柴胡解毒汤加减:柴胡9g,黄芪9g,茵陈15g,栀子12g,大黄9g,土茯苓30g,草河车10g,白花蛇舌草30g,车前子15g,甘草6g。

2.1.2 湿热遏脾(湿重于热)证身目微黄,头身困重,口粘呕恶,胸闷脘痞,大便粘滞不爽,尿黄,舌苔白腻,脉沉细。

治宜芳化利湿、燥湿运脾为主,常用于平胃散合三仁汤加减:苍术10g,白术10g,厚朴10g,半夏10g,陈皮10g,黄芪10g,藿香10g,茯苓10g,杏仁10g,白蔻仁10g,生薏米仁30g,茵陈15g,神曲15g,黄连5g,甘草5g

2.2 肝郁脾虚型慢乙肝以肝脾同病类型最为多见。

肝郁症状有口苦、黄疸、胁痛、心烦易怒、尿黄等;脾病症状有头晕乏力、纳差恶心、腹胀便溏等,根据肝郁和脾虚轻重可分以下2证

2.2.1 肝郁脾虚、横逆犯胃证症见胁痛腹胀、心烦易怒、失眠多梦、纳差便溏、口苦尿黄、月经不调、舌淡暗、苔白脉弦细、治宜疏肝和胃、健脾利湿。

多用血逆散合逍遥散加减:白芍15g,枳壳12g,柴胡、白术、当归、茵陈、草河车各10g,土茯苓、白芍、连翘、神曲各15g,砂仁、薄荷、炙甘草各6g

2.2.2 脾胃虚弱、脾失健运证症见神疲乏力、纳差便溏、精神萎靡、四肢倦怠、面色萎黄、舌淡胖、边有齿痕、脉细无力,治宜补脾益气、开胃消食。

方用补中益气汤合保和丸加减:生黄芪30g,太子参、白术、当归、陈皮各10g,柴胡9g、升麻6g、枳壳12g,炙甘草6g,焦三仙各15g,茯苓15g,砂仁6g。

2.3 肝肾阴虚型湿热毒邪日久伤阴,导致肝肾阴虚,可分以下2证:

2.3.1 肝肾阴虚、肝郁气滞证症见肝区隐痛、劳累加重、得卧则轻、口干口苦、五心烦热、头

晕耳鸣、失眠多梦、纳差腹胀、大便干燥、舌红少苔、脉弦细。

γ-球蛋白,IgG显著升高,补体C3显著降低(2)。

治宜滋阴补血、柔肝理气。

方用一贯煎加减:当归、麦冬、枸杞、女贞子、白芍、郁金、白蒺藜各10g,沙参、生地各15g,豨莶草30g,甘草5g。

2.3.2 肝肾阴虚、水湿内停证症见腹胀、下肢水肿、小便短少不利、口干不思饮、五心烦热、失眠少寐、舌红无苔、脉沉细。

治宜滋阴利水、清热消肿、方用猪苓汤加减:猪苓15g,泽泻20g,茯苓30g,滑石30g,阿胶10g(烊化),车前草30g,菌陈15g,旱莲草15g,生黄芪15g,胡黄连9g。

2.4 瘀血阻络型慢乙肝日久常伴肝脾肿大,属中医癥积、血臌范畴。

症见朱砂掌,蜘蛛痣,面色晦暗,牙龈出血,舌质紫暗或有瘀点、瘀斑等血瘀征象。

此因病久邪深,气病延血,气滞血瘀或正气耗损,运血无力形成,可分以下2证:

2.4.1 气滞血瘀证证见肝脾肿大,胁肋胀痛或刺痛,腹胀嗳气,大便不畅,面色晦暗,舌紫或瘀点、瘀斑,脉弦涩等,治宜疏肝理气、活血化瘀。

方用柴胡疏肝散合膈下逐瘀汤加减:柴胡9g,郁金12g,桔梗9g,桃仁10g,红花10g,枳壳12g,泽兰15g,赤芍15g,丹参12g,鳖甲12g,甘草3g,另服云南白药胶囊0.25g,每日两次。

2.4.2 气虚血瘀证证见肝脾肿大兼有乏力,不耐劳累,纳差食少,腹胀,舌暗淡,舌下络脉淤滞曲张,脉沉细。

治宜益气活血,消癥散结。

方用经验方缩肝健脾汤加减:太子参12g,生黄芪15g,白术10g,丹参12g,枳壳12g,炙山甲9g,泽兰12g,王不留行12g,佛手8g,砂仁8g,焦山楂15g,建曲15g,甘草3g,另服云南白药胶囊0.25g,每日两次。

2.5 脾肾阳虚、水饮不化证证见腹大坚满,青筋显露,气短懒言,畏寒肢冷,水肿尿少,口干不思饮,舌淡胖,脉沉细。

治宜温补脾肾、利水消肿、活血通络。

方用防己黄芪汤合五苓散加减:生黄芪、茯苓各30g,防己、白术、桂枝、猪苓、泽泻各12g,车前草15g,丹参12g,大芸12g,巴戟天10g,仙灵脾10g。

2.6 疫毒潜伏型此类患者青少年居多,无任何症状和体征,血清HBsAg阳性。

当属无证可辨的特殊情况。

治宜益气养血,兼清伏毒。

方选补中益气汤加减:太子参12g,炒白术10g,黄芪15g,当归12g,柴胡6g,升麻6g,枳壳10g,焦山楂、神曲、女贞子、半边莲、白花蛇舌草各12g,砂仁6g,橘红6g,甘草3g。

参考文献

[1]中国中医药学会内科肝病专业委员会·病毒性肝炎中医辨证标准(试行)·中医杂志,1992,33(5):39-40

[2]慢性乙型肝炎中医辨证分型与生化免疫指标关系的探讨·中医杂志,1989,30(2):30-32。