慢性乙型肝炎中医诊疗方案(2020年版)

乙型肝炎的中医治疗方案

一、概述乙型肝炎(Hepatitis B)是由乙型肝炎病毒(HBV)引起的传染性疾病,主要通过血液、性接触和母婴垂直传播。

乙型肝炎可分为急性乙型肝炎和慢性乙型肝炎。

中医学认为乙型肝炎属于“黄疸”、“湿温”、“疫毒”等范畴。

中医治疗乙型肝炎强调辨证论治,注重调理阴阳、疏肝解郁、清热解毒、健脾利湿等治疗方法。

以下为乙型肝炎的中医治疗方案。

二、中医辨证论治1. 湿热蕴结证症状:发热,恶寒,乏力,恶心呕吐,食欲不振,黄疸,皮肤瘙痒,小便黄赤,大便溏泄,舌红苔黄腻,脉滑数。

治法:清热解毒,利湿退黄。

方药:茵陈蒿汤加减。

药物组成:茵陈、栀子、大黄、黄柏、黄芩、白术、茯苓、泽泻、甘草。

2. 肝郁脾虚证症状:胁肋胀痛,胸闷不舒,乏力,食欲不振,恶心呕吐,腹胀,大便溏泄,舌淡苔薄白,脉弦细。

治法:疏肝解郁,健脾利湿。

方药:逍遥散加减。

药物组成:柴胡、白芍、当归、白术、茯苓、甘草、薄荷、生姜。

3. 瘀血阻络证症状:胁下痞块,刺痛不移,面色晦暗,肌肤甲错,舌质紫暗,脉涩。

治法:活血化瘀,疏肝解郁。

方药:血府逐瘀汤加减。

药物组成:桃仁、红花、川芎、当归、赤芍、牛膝、柴胡、枳壳、甘草。

4. 脾肾阳虚证症状:面色苍白,形寒肢冷,腰膝酸软,食欲不振,恶心呕吐,大便溏泄,舌淡苔白,脉沉细。

治法:温阳健脾,益肾利湿。

方药:附子理中汤加减。

药物组成:附子、干姜、人参、白术、甘草、茯苓、泽泻。

5. 气阴两虚证症状:乏力,口干口渴,五心烦热,盗汗,头晕目眩,舌淡红苔少,脉细数。

治法:益气养阴,清热解毒。

方药:参苓白术散加减。

药物组成:人参、白术、茯苓、甘草、山药、扁豆、莲子、甘草。

三、中医外治法1. 针灸疗法(1)体针:取肝俞、胆俞、脾俞、肾俞、足三里、太冲、阳陵泉等穴位,采用泻法。

(2)耳针:取肝、胆、脾、肾、皮质下、内分泌等穴位,采用埋针法。

2. 拔罐疗法取肝俞、胆俞、脾俞、肾俞、足三里等穴位,采用走罐法。

3. 灸法取肝俞、胆俞、脾俞、肾俞等穴位,采用温和灸法。

慢性乙型肝炎中医药治疗中的有关问题

J an . 2007 ,V o1. 2 , N o. 1

1 漫性 乙型肝炎 中医药治疗 中的有关 问题

袁 今 奇“

( ,新疆石河子大学医学院第一附属医院, 新疆维吾尔自治区石河子市北二路 32 小区, 832008)

摘要 经长期临床观察研究, 对慢性 乙型肝炎(CHB) 的中医药治疗论述 了以下有关问题:CHB 自然病程和中西医治疗策略; 介 绍治疗 CHB 中药基本方“ 二黄双虎汤, " ;CHB 的降酶治疗;CHB“ 正复胜邪现象”对 HBV 携带者的用药经验。 ; 关键词 慢性乙型肝炎/ 中医药疗法 ;@ 二黄双虎汤

Abstract Several problems are discussed after the author's long term clinic observations in treating Chronic Hepatitis B (CHB) with Chinese Medicine. The list is as follows :Natural course of CHB and treatment strategies of Chinese and Western Medicine for CHB;A basic Chinese medicine prescription in treating CHB- Erhuang Shuanghu Tang (Erhuang Shuanghu Decotion) is introduced ;Treating CHB by decreasing related enzymes ;The phenomenon of "comeback of healthy energy to conquer evil" in treating CHB;Experience in medication of HBV carriers. Key Words Chronic hepatitis B / Chinese medical therapy ; @ Erhuang Shuanghu Tang (Erhuang Shuanghu Decoction )

《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》解读PPT课件

特殊人群诊断与评估

01

儿童与青少年

对于儿童与青少年慢性乙型肝炎患者,需根据其生长发育特点和心理状

况进行个性化诊断和治疗。同时,应关注疫苗接种情况和家庭聚集性感

染风险。

02

孕妇与哺乳期妇女

孕妇慢性乙型肝炎患者需加强孕期监测和管理,以降低母婴传播风险。

哺乳期妇女在抗病毒治疗期间应暂停哺乳,并采取相应措施保障母婴安

心理干预与辅导

针对患者可能出现的焦虑、抑郁等心理问题,提供心理干 预和辅导服务,帮助患者建立积极的治疗态度和信心。

家属参与与支持

鼓励家属参与患者的治疗过程,提供情感支持和生活照顾 ,共同应对疾病带来的挑战。

生活方式调整建议

合理饮食

01

建议患者保持均衡的饮食,多摄入富含蛋白质 、维生素和矿物质的食物,避免过度油腻和刺

《慢性乙型肝炎防治指南( 2022年版)》解读

$number {01} 汇报人:xxx

2023-12-27

目录

• 指南背景与意义 • 诊断与评估 • 治疗目标与策略 • 药物选择与使用 • 患者管理与随访 • 预防与控制措施

01

指南背景与意义

慢性乙型肝炎现状及危害

流行情况

全球范围内,慢性乙型肝炎(CHB)是一种广泛流行的疾病,特别是在亚洲和 非洲地区。在中国,CHB是导致肝硬化和肝癌的主要原因之一。

02

诊断与评估

诊断标准及流程

诊断标准

根据《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》,慢性乙型肝炎的诊断主要依据临 床表现、肝功能检查、乙肝病毒标志物检测等综合判断。具体包括:持续或反复 的肝功能异常,乙肝病毒标志物阳性,且排除其他原因引起的肝损害。

诊断流程

首先进行肝功能检查,发现异常后再进行乙肝病毒标志物检测。若检测结果为阳 性,且符合慢性乙型肝炎的诊断标准,即可确诊。

慢性肝病的中医药诊疗

PPT文档演模板

2020/11/15

慢性肝病的中医药诊疗

•第一部分 •第二部分 •第三部分

•CONTENTS

•1.1 慢性肝病含义 •1.2 慢性肝病中医病因病机及证型特点 •1.3 慢性肝病中医药诊疗概况 •1.4 慢性肝病研究问题及方向

•2.1 消黄方治疗难治性黄疸临床研究 •2.2消黄方治疗慢性乙型肝炎轻度黄疸的临床研究 •2.3消黄方干预ANIT大鼠黄疸模型的实验研究 •2.4消黄方干预DMN大鼠肝纤维化/肝硬化模型的实验研 究 •3 上海市中医临床优势专病(慢性重型肝炎)建设

• 注:与对照组相比较,1)P<0.05;

PPT文档演模板

慢性肝病的中医药诊疗

PPT文档演模板

• TB>5ULN治疗后治疗组与对照组肝功能的比较

观察指标 TBIL

对照组(n=21) 124.0±84.05

治疗组(n=21) 82.12±41.751)

DBIL

64.79±43.31

47.97±29.02

•1 •2 •3 •4

PPT文档演模板

慢性肝病的中医药诊疗

•第二部分

•消黄方治疗慢性肝病的研究

•本研究获2011-2012年度上海医学会中医药科技奖二等奖

PPT文档演模板

慢性肝病的中医药诊疗

•2.1消黄方治疗难治性黄疸的临床研究

•本研究采用多中心、随机、对照试验设计,自2008年11月起实施

•治疗方法: •1. 消黄方组成:茵陈30g 赤芍15g 山栀15g 茯苓15g 生甘草10g,以上药一贴,水 煎取汁200ml,分早晚二次温服,一月一疗程,治疗3疗程。 •2. TB正常上限2倍以上、正常上限5倍以下。入组病例58例。 • 治疗组给予水飞蓟素胶囊280mg/次,3次/日、消黄方,120ml/次,2次/日。 •对照组给予水飞蓟素胶囊280mg/次,3次/日、熊去氧胆酸胶囊250mg/次,3次/ 日治疗。 •3. TB正常上限5倍以上。入组病例43例。 •治疗组甘草酸二铵胶囊150mg/次,1次/日、丁二磺酸腺苷蛋氨酸500mg/次,1次 /日。加用消黄方120ml bid po治疗。 •对照组甘草酸二铵150mg/次,1次/日、丁二磺酸腺苷蛋氨酸500mg/次,1次/日、 熊去氧胆酸胶囊250mg/次,3次/日治疗。

慢性乙型肝炎中医临证治疗方略薛博瑜

慢性乙型肝炎中医临证治疗方略薛博瑜(南京中医药大学,江苏,南京,210029)慢性乙型病毒性肝炎,病情复杂而多变,缠绵而难愈,且易进展至肝硬化,并与原发性肝癌关系密切,结合近现代中医、中西医结合研究成果及个人体会,提出一下几点方略,供临证参考。

一、谨守病机,审证论治慢性乙型肝炎的基本病机为邪实正虚并见,湿热瘀毒互结,肝脾两伤,但在临证之时,须分辨虚实,辨气血,辨主邪,观进退。

1.辨虚实主次一般而言,慢乙肝初起以邪实为主,进一步发展则见邪实正虚,后期以虚为主,兼有邪实。

全国肝病专业委员会曾定慢性肝炎常见证型,其中亦可见此变化,而在临床之时,解辨证型,细分类别,循规蹈矩,亦较繁琐,或被称作“学院派”理论滔滔,见效不高。

根据慢乙肝病机特点,结合临床体会,可较简捷地分虚实两端,实证为主者,以柴胡疏肝散、茵陈蒿汤加减,虚证为主者,气虚以归芍六君子汤加减,阴虚以归芍地黄汤加减,虚实夹杂则当兼顾。

如此可以执简驭繁,提纲挈领,有一定实用价值。

2.分气血所在慢乙肝临证首辨虚实,次应分气血。

病在气分者,多属脾胃受累,肝气不舒,如肝郁脾虚之类,治当疏肝理气健脾为主,常以逍遥散、四逆散加减;病在血分,分为病程较久,病情进展,胁痛固定或胁下癥积,多属瘀血留于肝脾络脉,采用活血化瘀之法,如桃红四物汤、失笑散、金铃子散等;瘀血重者可用王清任之血府、膈下、少腹逐瘀汤类,尤应注意病人出现黄疸,或黄疸较深者,多系病在血分,张仲景早已提出“瘀热在里,身必发黄”,此时多用凉血化瘀疏肝利胆之品。

3.观病情进退仲景论黄疸,早就提出“黄疸之为病,当以十八日为期,治之十日以后瘥,反剧者为难治”,此亦提示有观进退,明预后之理。

慢性乙肝有轻、中、重度之分,且可进展至肝硬、,肝细胞癌,部分病人在病情急剧进展而成为重型肝炎,故在临证必须明察病情进退,如肝功基本正常,临床症状不重,尚属稳定;转氨酶高,病人出现胁痛、乏力、纳差,则系病情活动;如转氨酶高,又见黄疸或球蛋白升高、肝纤指标及凝血指标高于正常,临床症状明显,则示病情进展,或向肝硬化移行;若见身热、重度黄疸或迅速加深、胆酶分离、胆碱酯酶、总胆固醇酯明显下降,则应高度警惕重型肝炎。

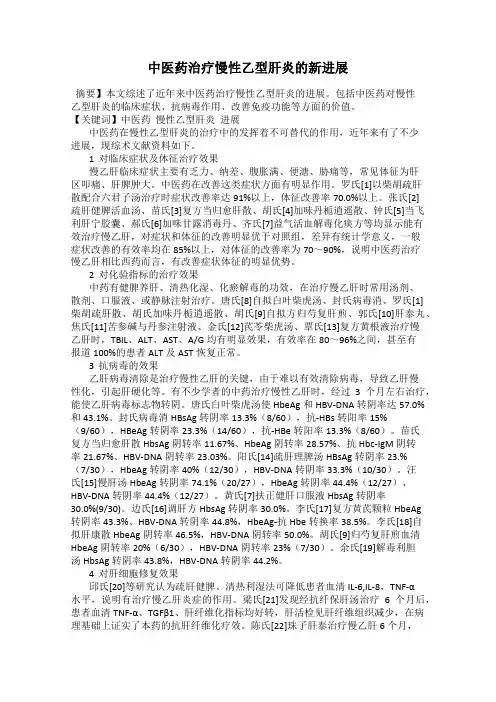

中医药治疗慢性乙型肝炎的新进展

中医药治疗慢性乙型肝炎的新进展摘要】本文综述了近年来中医药治疗慢性乙型肝炎的进展。

包括中医药对慢性乙型肝炎的临床症状、抗病毒作用、改善免疫功能等方面的价值。

【关键词】中医药慢性乙型肝炎进展中医药在慢性乙型肝炎的治疗中的发挥着不可替代的作用,近年来有了不少进展,现综术文献资料如下。

1 对临床症状及体征治疗效果慢乙肝临床症状主要有乏力、纳差、腹胀满、便溏、胁痛等,常见体征为肝区叩痛、肝脾肿大。

中医药在改善这类症状方面有明显作用。

罗氏[1]以柴胡疏肝散配合六君子汤治疗时症状改善率达91%以上,体征改善率70.0%以上。

张氏[2]疏肝健脾活血汤、苗氏[3]复方当归愈肝散、胡氏[4]加味丹栀逍遥散、钟氏[5]当飞利肝宁胶囊、郝氏[6]加味甘露消毒丹、齐氏[7]益气活血解毒化痰方等均显示能有效治疗慢乙肝,对症状和体征的改善明显优于对照组,差异有统计学意义,一般症状改善的有效率均在85%以上,对体征的改善率为70~90%,说明中医药治疗慢乙肝相比西药而言,有改善症状体征的明显优势。

2 对化验指标的治疗效果中药有健脾养肝、清热化湿、化瘀解毒的功效,在治疗慢乙肝时常用汤剂、散剂、口服液、或静脉注射治疗。

唐氏[8]自拟白叶柴虎汤、封氏病毒消、罗氏[1]柴胡疏肝散、胡氏加味丹栀逍遥散、胡氏[9]自拟方归芍复肝煎、郭氏[10]肝泰丸、焦氏[11]苦参碱与丹参注射液、金氏[12]芪苓柴虎汤、覃氏[13]复方黄根液治疗慢乙肝时,TBIL、ALT、AST、A/G均有明显效果,有效率在80~96%之间,甚至有报道100%的患者ALT及AST恢复正常。

3 抗病毒的效果乙肝病毒清除是治疗慢性乙肝的关键,由于难以有效清除病毒,导致乙肝慢性化,引起肝硬化等。

有不少学者的中药治疗慢性乙肝时,经过3个月左右治疗,能使乙肝病毒标志物转阴。

唐氏白叶柴虎汤使HbeAg和HBV-DNA转阴率达57.0%和43.1%。

封氏病毒消HBsAg转阴率13.3%(8/60),抗-HBs转阳率15%(9/60),HBeAg转阴率23.3%(14/60),抗-HBe转阳率13.3%(8/60)。

慢性乙型肝炎诊疗方案中药合理用药指导方案 2

慢性乙型肝炎诊疗方案中药合理用药指导方案一、湿热蕴结证治法:清热利湿推荐方药:茵陈蒿汤合甘露消毒丹加减【方剂出处】茵陈蒿汤出自《伤寒论》。

由茵陈蒿六两(12克) 栀子十四枚(9克) 大黄二两(9克)组成。

能够泄热,利湿,退黄。

适应症临床表现为阳黄身热,面目、周身黄如桔色,小便黄赤短涩,大便不畅(或秘),腹微满,口渴胸闷,烦躁不安,或有头汗出,别处无汗,苔黄腻,脉滑数。

是主治湿热发黄的一张卓效方剂。

甘露消毒丹出自《医效秘传》。

组成:飞滑石十五两,淡黄芩十两,茵陈十一两,藿香四两,连翘四两,石菖蒲六两,白蔻仁四两,薄荷四两,木通五两,射干四两,川贝母五两。

生晒研末,每服三钱,开水调下。

或神面糊丸如弹子大,开水化服亦可。

【药物组成】茵陈、栀子、制大黄、滑石、黄芩、虎杖、射干、连翘、薄荷、贝母等【饮片要求】处方中各饮片均应符合按中华人民共和国药典(以下均称《药典》)中相关的要求。

(有特殊要求的列出,未有特殊要求的遵照《药典》规定)【随症加减】便秘重者加大黄;胁痛者加柴胡,郁金;腹胀重者加厚朴,山楂[1]。

【方论】方中茵陈清热利湿,疏利肝胆为君;栀子清泄三焦湿热,并可退黄为臣;大黄通利大便,导热下行为佐,三药相配,使湿热之邪从二便排泄,湿去热除,则发黄自退。

【煎煮及服用方法】诸药混合,置入煎煮容器内,加水超过药材表面2-3公分,浸泡20-30分钟,大火煮开后,文火煎煮40分钟后将药汁沥出。

药渣加水后煮开,文火煎煮30分钟后,沥出药汁。

将两次的药汁合并,分早晚两次服。

茵陈蒿汤每服3钱匕,水1盏,加生姜2片,煎1沸,急泻出,临发热头痛时,去滓热服,仍须食后。

但此疟只发热,并初发时先壮热者,可服。

甘露消毒丹原方上药生晒研末,每服三钱,开水调下,或神曲糊丸,如弹子大,开水化服亦可。

【禁忌】阴黄及湿重于热者不宜用,孕妇慎用。

二.肝郁气滞证治法:疏肝理气推荐方药:柴胡疏肝散【方剂出处】出自《伤寒论》。

由茵陈蒿六两(12克) 栀子十四枚(9克) 大黄二两(9克)组成。

慢性乙型肝炎中医诊疗方案(2020年版)

慢性乙型肝炎中医诊疗方案(2020年版)一、疾病诊断慢性乙肝属于中医“胁痛”、“黄疸”、“积聚”等范畴,多因人体正气不足,感受湿热疫毒之邪,侵入血分,内伏于肝,影响脏腑功能,损伤气血,导致肝脏气血郁滞,着而不行。

病情的发生发展与饮食不洁(节)、思虑劳欲过度有关。

本病病程较久,缠绵难愈。

常见胁痛、乏力、纳差、腰膝酸软、目黄、尿黄等症状,部分病人可见蜘蛛痣及肝掌。

病程超过6个月,症状持续和肝功能异常者,即为本病。

疾病诊断标准:参照中华医学会肝病学分会、中华医学会感染病学分会联合制订的《慢性乙型肝炎防治指南》(2015年)。

二、中医治疗(一)辨证论治1、湿热蕴结证证候:身目黄染,黄色鲜明,小便黄赤,口干苦或口臭,脘闷,或纳呆,或腹胀,恶心或呕吐,右胁胀痛,大便秘结或粘滞不畅,舌苔黄腻,脉弦滑或滑数。

治法:清热利湿。

方药:茵陈蒿汤合甘露消毒丹加减。

组方:茵陈15~30g,栀子10~15g,制大黄6~15g (后下),滑石15~30g,石菖蒲15g,黄芩12g,车前草15g,射干9g,连翘9g,藿香10g。

中成药:乙肝清热解毒胶囊、肝泰舒胶囊、龙胆泻肝丸、茵胆平肝胶囊、鸡骨草胶囊、叶下珠胶囊、鸡骨草肝炎颗粒、茵栀黄颗粒、垂盆草颗粒等、双虎清肝颗粒等。

2、肝郁气滞证证候:两胁胀痛,善太息,得嗳气稍舒,胸闷腹胀,情志易激惹,嗳气,乳房胀痛或结块,舌质淡红,苔薄白或薄黄,脉弦。

治法:疏肝理气。

方药:柴胡疏肝散加减。

组方:陈皮10g,柴胡12g,川芎15g,香附12g,枳壳12g,白芍15g,甘草6~9g,苏梗9g,丹参15g。

中成药:柴胡舒肝丸、逍遥丸、舒肝丸、丹芩逍遥合剂等。

3、肝郁脾虚证证候:胁肋胀痛或窜痛,急躁易怒,喜太息,纳差,或食后胃脘胀满,乳房胀痛或结块,嗳气,口淡乏味,便溏,舌质淡红,苔薄白或薄黄,脉弦。

治法:疏肝健脾。

方药:逍遥散加减。

组方:柴胡12g,当归15g,白芍15g,白术15g,茯苓15g,薄荷6g(后下),甘草6g,生姜3~6g。

慢性乙型肝炎的中医证候与辨证论治

[ 3 ] 王康锋 , 张 洪斌. 中风 病 与 体 质 关 系 刍 议 [ J ] . 山东 中 医 药大学学报 , 2 0 0 3 , 2 7 ( 3 ) : 1 7 7—1 7 8 .

《 素 问 ・四气 调 神大论 》日 : “ 圣 人不 治 已病 , 治

未病 , 不 治 已乱 , 治未 乱 , 此 之 谓 也 。夫 病 已成 而后 药之 , 乱 已成而 后治 之 , 譬 犹渴 而穿 井 , 斗而 铸锥 , 不

中 医研 究

2 0 1 3年 1月 第2 6卷 第 1期

T C M R e s . J a n u a r y 2 0 1 3 V o 1 . 2 6 N o . 1

‘ 5‘

阻络 , 乃发 为缺血性 中风 。

血瘀 型体 质 , 对 预 防缺 血 性 中风 的发 生 有 着 重要 的 作用 。对 气虚 血瘀 之人 , 应及 时给 予益气 养血 、 化瘀 通络 的药 物进 行调 理 , 同时注 意情 志对体 质 的影响 。

机, 找 出 病机 变 化 本 质 、 治疗 规 律 和 差 异 性 , 从 病 机 本 质 等 方

面探 求 优 化 治 疗 方 案 。

关键 词 : 慢 性 乙型 肝 炎/ 中 医证 候 ; 辨证论治 ; 中 医病 机 中 图分 类 号 : R 5 1 2 . 6 2 文献标志码 : A

亦 晚乎 。 ” 故 治 未 病 从 古 至 今 在 疾 病 的 治疗 中 占有

[ 4 ] 张 玉倩 , 黎凯 . 人 体 体 质 对 中 风 病 的 影 响 与 临 床 指 导 意

义[ J ] . 实 用 中 医 内科 杂 志 , 2 0 1 0 , 2 4 ( 3 ) : 3 5— 3 6 .

慢性乙型肝炎的中医治疗

慢性乙型肝炎的中医治疗慢性乙型肝炎是由乙型肝炎病毒(HBV)感染引起,以肝脏炎症为主要表现的全身性传染性疾病。

中医古籍中无“肝炎”病名,但根据其发病特点及临床表现,应属中医的“疫毒”、“黄疸”、“胁痛”等病证范畴。

一、病因病机乙肝病毒为疫毒之邪,首犯肌肤,入于血分,深藏于肝。

肝为五脏之一,五脏藏精气而不泻,若邪伏于肝,则难自净,是以难治。

乙肝病毒发于外则表现为湿热,湿热疫毒之邪内侵,导致肝脏疏泄功能失调,气机郁滞,横逆犯脾;脾失健运,易生痰湿,湿邪再困脾土,呈脾虚肝旺之象;久病累及于肾,而致脾肾阳虚;或湿热蓄积日久,入血入络,出现气滞血瘀或瘀血阻络,最终引起脏腑功能紊乱、气血阴阳失调。

湿、热、毒、瘀、痰等病理产物在本病的发展过程中可互为因果,导致病情持续发展和迁延不愈。

二、常见中医证型中医辨证分型建立在病因病机和临床症状基础上,根据1991年内科肝病专业委员会天津会议《病毒性肝炎中医辨证标准(试行)》,慢性迁延性肝炎及慢性活动性肝炎分为五个证型:湿热中阻证、肝郁脾虚证、肝肾阴虚证、瘀血阻络证、脾肾阳虚证。

有学者对国内外近40年来有关中医药治疗慢性乙型肝炎涉及中医证型的临床研究文献进行统计和评价,结果显示出现频次居于前8位的证型是肝郁脾虚、肝肾阴虚、脾肾阳虚、瘀血阻络、湿热中阻、肝胆湿热、气滞血瘀、肝郁气滞。

其中肝胆湿热和肝郁脾虚两种证型在慢性乙型肝炎患者中位列主要的证型,且二者也是慢性乙型肝炎临床最常见相兼证型。

三、辨证施治在长期的临床实践中,鉴于慢性乙型肝炎中医辨证以肝胆湿热和肝郁脾虚两种证型为主要证型,我们提出以“清热利湿”、“疏肝实脾”为主线,再根据不同证型的兼挟症候,虚实轻重,适当加减,从而达到治疗目的。

(1)清热利湿在慢性乙型肝炎的发病过程中,湿热常贯穿其始终。

患者可伴有消化道症状,如纳呆、恶心、腹胀、肢倦、口苦等,部分患者把这些症状归结为胃病,耽误了病情,中医病机责之于湿热疫毒蕴结中焦脾胃;若患者出现身目黄染、尿黄等黄疸表现,中医病机则为湿热熏蒸,肝胆疏泄失常,胆汁不循常道,溢于肌肤。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

慢性乙型肝炎中医诊疗方案

(2020年版)

一、疾病诊断

慢性乙肝属于中医“胁痛”、“黄疸”、“积聚”等范畴,多因人体正气不足,感受湿热疫毒之邪,侵入血分,内伏于肝,影响脏腑功能,损伤气血,导致肝脏气血郁滞,着而不行。

病情的发生发展与饮食不洁(节)、思虑劳欲过度有关。

本病病程较久,缠绵难愈。

常见胁痛、乏力、纳差、腰膝酸软、目黄、尿黄等症状,部分病人可见蜘蛛痣及肝掌。

病程超过6个月,症状持续和肝功能异常者,即为本病。

疾病诊断标准:参照中华医学会肝病学分会、中华医学会感染病学分会联合制订的《慢性乙型肝炎防治指南》(2015年)。

二、中医治疗

(一)辨证论治

1、湿热蕴结证

证候:身目黄染,黄色鲜明,小便黄赤,口干苦或口臭,脘闷,或纳呆,或腹胀,恶心或呕吐,右胁胀痛,大便秘结或粘滞不畅,舌苔黄腻,脉弦滑或滑数。

治法:清热利湿。

方药:茵陈蒿汤合甘露消毒丹加减。

组方:茵陈15~30g,栀子10~15g,制大黄6~15g (后下),滑石15~30g,石菖蒲15g,黄芩12g,车前草15g,射干9g,连翘9g,藿香10g。

中成药:乙肝清热解毒胶囊、肝泰舒胶囊、龙胆泻肝丸、茵胆平肝胶囊、鸡骨草胶囊、叶下珠胶囊、鸡骨草肝炎颗粒、茵栀黄颗粒、垂盆草颗粒等、双虎清肝颗粒等。

2、肝郁气滞证

证候:两胁胀痛,善太息,得嗳气稍舒,胸闷腹胀,情志易激惹,嗳气,乳房胀痛或结块,舌质淡红,苔薄白或薄黄,脉弦。

治法:疏肝理气。

方药:柴胡疏肝散加减。

组方:陈皮10g,柴胡12g,川芎15g,香附12g,枳壳12g,白芍15g,甘草6~9g,苏梗9g,丹参15g。

中成药:柴胡舒肝丸、逍遥丸、舒肝丸、丹芩逍遥合剂等。

3、肝郁脾虚证

证候:胁肋胀痛或窜痛,急躁易怒,喜太息,纳差,或食后胃脘胀满,乳房胀痛或结块,嗳气,口淡乏味,便溏,舌质淡红,苔薄白或薄黄,脉弦。

治法:疏肝健脾。

方药:逍遥散加减。

组方:柴胡12g,当归15g,白芍15g,白术15g,茯苓15g,薄荷6g(后下),甘草6g,生姜3~6g。

中成药:五灵胶囊、肝康宁片、乙肝宁颗粒、肝维康片、九味肝泰胶囊、舒肝益脾颗粒、强肝胶囊、五灵丸等。

4、肝肾阴虚证

证候:腰痛或腰酸腿软,胁肋隐痛,眼干涩,五心烦热或低烧,耳鸣耳聋,头晕眼花,口干咽燥,劳累加重,小便短赤,大便干结,舌红少苔,脉细或细数。

治法:滋补肝肾。

方药:一贯煎加减。

组方:北沙参10g,麦冬10g,当归15g,生地15~30g,枸杞子12g,玄参10g,川楝子6g,川牛膝15g。

中成药:五味子制剂、珍珠灵芝片、乙肝扶正胶囊、六味五灵片、维肝福泰片等。

5、脾肾阳虚证

证候:食少便溏,或五更泻,腰痛或腰酸腿软,或阳痿早泄,或耳鸣耳聋等,形寒肢冷,小便清长,或夜尿频数,舌质淡胖,苔润,脉沉细或迟。

治法:温补脾肾。

方药:附子理中汤合金匮肾气丸加减。

组方:党参15g,白术15g,制附子15g(先煎),炙桂枝9g,菟丝子15g,山药15g,茯苓15g,干姜10g。

中成药:香砂六君子丸、附子理中丸、金匮肾气丸等。

6.瘀血阻络证

证候:胁痛如刺,痛处不移,朱砂掌,或蜘蛛痣色暗,或毛细血管扩张,胁下积块,胁肋久痛,面色晦暗,舌质紫暗,或有瘀斑瘀点,脉沉。

治法:活血通络。

方药:膈下逐瘀汤加减。

组方:当归10g,桃仁9g,红花6g,川芎15g,赤芍15g,丹参15g,鳖甲(先煎)15g,乌药10g,甘草9g,香附10g,枳壳10g。

中成药:鳖甲煎丸、大黄蛰虫丸、片仔癀、安络化纤丸、扶正化瘀胶囊、复方鳖甲软肝片。

(二)中医特色疗法

根据病情辨证选择中药穴位注射、中药穴位敷贴疗法、针灸疗法、肝病治疗仪等、耳穴压豆疗法、中药直肠滴入疗法等。

1、中药穴位注射:又称“水针”,是选用药物注入有关穴位以治疗疾病的一种方法。

(1)选择用药:黄芪注射液、丹参注射液、清开灵注射液、生脉注射液等。

(2)功效:健脾扶正,活血化瘀,清热解毒,利湿退黄,益气养阴。

(3)适应症:

①气虚症状明显者,黄芪注射液肝俞、足三里穴位注射。

②气阴两虚者,生脉注射液肝俞、三阴交穴位注射。

③湿热瘀毒盛者,清开灵注射液肝俞、阳陵泉穴位注射。

④血瘀症状明显而无出血倾向者,丹参注射液肝俞、血海穴位注射。

(4)禁忌症:

①疲乏、饥饿、精神高度紧张者慎用;

②局部皮肤有感染、疤痕、出血倾向及高度水肿者禁用;

③有晕针史者慎用;

④对所选药物过敏者禁用。

(5)操作:局部常规消毒后,术者手持加药的注射器(排除空气),常用4~6号普通注射针头,另一手绷紧皮肤,针尖对准穴位迅速刺入皮下,然后用针刺手法将针刺至一定深度,并上下提插,得气后若回抽无血,即将药液缓慢注入。

药液注射完毕后拔出针头,用无菌棉签轻按针孔片刻,以防出血,并注意观察用药后反应。

(6)药物剂量:每穴注射0.5-2ml,隔日一次,每10天为1疗程。

2.中药穴位贴敷治疗:又称穴位外敷疗法,是将药物研为细末,用各种不同的溶剂调制成糊状制剂,敷贴于所需的穴位或患部,以治疗疾病的方法。

(1)选择用药:党参、丹参、柴胡、莪术、牡蛎各30g,冰片1g等,研末,可与羊毛脂、凡士林等混合,取适量,摊在无纺布胶布上。

(2)功效:疏理肝脾,软坚通络。

(3)适应症:用于肝郁脾虚、瘀血阻络型患者。

(4)禁忌症:皮肤溃破、过敏者,或皮下出血者。

(5)操作方法:患者取合适体位,暴露敷药部位(穴位),注意保暖。

0.9%生理盐水棉球擦洗皮肤,将摊好药物的纱布敷于穴位处。

(6)用法用量:根据患者相关症状体征,酌情选用肝俞穴、肝区及其他相关穴位,每天更换1次,每10天为1疗程。

3.针灸疗法:针灸疗法是针法和灸法的合称。

针法是把毫针按一定穴位刺入患者体内,用捻、提等手法来治疗疾病。

灸法是把燃烧着的艾绒按一定穴位熏灼皮肤,利用热的刺激等来治疗疾病。

此法具有疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪等功效。

慢性肝炎,体针可选合谷、外关、阳陵泉、足三里、阴陵泉等,配穴有后溪、太冲、期门、章门、肝俞、胆俞等。

每次选5-10穴位,留针20-30分钟。

灸法常取胆俞、肝俞、阳陵泉、太冲。

脾胃虚寒或脾胃虚弱者,可加中脘、神阙;气虚或脾肾阳虚者,可加足三里、。