装在套子里的人教学反思

2023年课文教学反思

2023年课文教学反思2023年课文教学反思1《装在套子里的人》是契诃夫的一篇具有时代特征和社会影响的小说,他的幽默讽刺使作品既沉重又滑稽,学生对这样的文本比较容易产生兴趣,而课堂带给学生的不是只是让学生了解小说讲了什么,发生了什么故事。

如何引导学生从把握人物形象中去认识其社会意义,及从中迁移到我们的现实生活,是我今天着重讲《装在套子里的人》教学反思的重点及难点。

通过我分享《装在套子里的人》教学反思,希望可以给各位教师朋友一些实质性的参考。

我在课上主要解决两大问题:别里科夫的性格特征和小说主题,在过程中我发现有如下问题:首先,我没有充分引导学生,让学生有充分的思考空间。

我在导入上是受了另一位老师的启发,先从课文插图入手,既可以吸引学生的注意力,又可以从插图人物中进入讨论主题。

关于问题的设置,我是改了又改,担心问题不够明确,学生会领会不了,最后确定为:看着图上的主要人物,给你什么样的感觉?有学生提出“像盲人”,这完全出乎我的意料之外,我没有很好地引导学生绕回到讨论主题上去,只是笑着自己说了结果:你是因为看到他戴墨镜吧。

这样只是作出回应,但在课堂上最多只能成为一个笑点和乐子,我应该要把问题抛回学生,让他说说为什么像盲人,别里科夫戴着墨镜是为了什么,这样既回应了学生,又能引导大家进入人物形象分析。

像这种疏于引导的情况我在这节课中出现了很多次,第二环节从事件中去分析别里科夫形象的时候,我因为担心后面的时间仓促,所以总是急于把学生带回我的思路上去,导致不能让学生充分思考和发言,也导致个别小组因为没有发言机会而显得不够积极。

其次,我没有及时提醒学生做笔记。

虽然我在开始的时候再次强调了我们的规则,其中就包括要注意聆听同学和老师的发言,及时做好笔记,但是当我下课时叫同学们把导学案收上来时,学生发出了惊呼声,因为他们根本没在课堂上及时整理好笔记,而课后我在收上来的导学案中发现问题并没有解决,大部分同学还是保留了自己预习时的答案,没有意识到要把课堂上的分析再补充上去,这就是因为我没有在每个环节的时候提醒学生,因为学生现在的自主性还比较差,所以我们必须要在探索中慢慢帮助他们培养这样的习惯。

《装在套子里的人》教学实录及反思

《装在套子里的人》教学实录及反思有鉴于此,近两年来,一直尝试一种名为“关键词”的深度教学方法。

简言之,就是一堂课就一两个主问题进行深入的剖析和探讨,集中力量用重锤敲打。

周一是我上组内公开课,我就选择这种方法以“三类人”(别里科夫、我们和华连卡姐弟)为突破口来剖析“套子”之意象以及如何撕破套子的问题。

后来评课时,耿宏辉老师说我的课堂有两个特点:一是选择一个很小的突破口,开拓较深;二是引用大量的例子。

其实小的突破口一发深度教学的开端,切入点不大,但可以深入的挖掘。

而在挖掘中要想深入理解文章有时仅靠文本中的内容还远远不够,这时就要借助精当的课外文字来帮助理解。

但这课堂上的很不理想。

或许是学生对文本不够熟悉,更可能是因为自己的目的性太强,很多时候,学生的答案和教师预设的问题之间有很大的差距,而且由于能力和课堂气氛调动方面的问题,这种差距并没有得到很好的弥补。

感觉课堂中教师和学生的对话并没有真正的展开,给人割裂开始的感觉。

今天,部分实习的教师还要听我《装在套子里的人》的第二课时,而我本身是准备给学生随便说说,混上一节课的。

因为有人要听课,便认真起来,恰巧一实习教师和我探讨作者借这“恋爱的故事”想要表达的主旨。

于是在对话中,课便真正的备好了。

主要是通过和别里科夫相对立的华连卡姐弟来进一步表现其被套子束缚之深重。

有两个重要的问题,一是别里科夫为何要结婚;二是别里科夫为何在安然无恙的情况下突然死去?细读文本,慢慢会发现平常所忽略的文字中隐藏着深刻的答案。

因为自己只是有一个大致的思路,一些具体的细节并未精雕细刻,于是在课堂上充分调动学生参与进来,给他们时间,让他们提出问题,果然学生的问题非常精彩,有了这样一个好的开始,其它同学在解答问题时同样积极并有超常的发挥和表现。

不知不觉中我和学生一起创造了精彩和美丽。

这是开学以来上过的最幸福的一节课。

装在套子里的人教学实录及反思完美版

《装在套子里的人》教学实录及反思关键词:1、三类人;2、恐惧:3、破毁套子。

问题:一、《装在套子里的人》的体裁是?一一小说。

二、小说的三要素?人物、情节、环境。

三、这三要素之中最重要的人物。

人物是一篇小说的灵魂。

《装在套子里的人》写了几类人物?A别里科夫;B我们(学校和城里的其它人);C新来的柯瓦连科和华连卡四、我们首先來认识别里科夫。

看看他有怎样的特点?晴天穿雨鞋.带雨伞,穿棉大衣眼戴黑眼镜,耳用棉花堵脸藏在竖起的衣领里有形的套子伞、表、刀装在套子里坐上马车,支起车篷卧室像箱子,床上挂帐子歌颂过去,歌颂从没存在过的东西用所教的古代语言躲避生活只信政府的告示和报纸文章无形的套子对不介规矩的事闷闷不乐只求不出乱子五、别里科夫为何喜欢把自己藏在套子里(用课本上的文字)?1、现实生活刺激他,惊吓他,老是闹得他六神不安。

2、使他借些躲避现实生活。

3、他一上床就拉过被子來蒙上脑袋。

房里又热又闷,风推着关紧的门,炉子里嗡嗡地叫, 厨房里传来叹息声-不祥的叹息声……他躺在被子底匚战战兢兢,深怕会出什么爭,深怕小賊溜进来。

他通宵做恶梦……4、我找到了《装在套子里的人》译文的另一版本,是这样写的:他躺在被子里恐怖之极。

他生怕会出什么爭情,生怕阿法纳西会宰了他,生怕窃贼溜进家来,这之后就通宵做着噩梦。

我们能否用一个字或词总结别里科夫为何要躲在套子里?——怕。

一个词?一一恐惧。

也就是说,别里科夫只所以把牢牢的自己装在套子里是因为他生活在恐惧中。

六、和祥林嫂生活在恐惧中要躲在洞穴里不同的是,生活在恐惧中的别里科夫经常要出來活动,而且能量极大。

我们看看他和第二类人物的关系。

七、我们是怎样的人?一一我们这些教师都是有思、想的、很正派的人,受过屠格涅夫和谢德林的陶冶……但是我们这些人却都受着别里科夫的¥辖制Y,这太不可思议了!这是为什么?学生此处会有多种答案:1、别里科夫是沙皇的什么什么,但很明显的文本中缺少相关的证据。

高中语文教学课例《装在套子里的人》课程思政核心素养教学设计及总结反思

教学策略选 语言情境导入

择与设计

2、学生活动设计尽量紧凑而有实效

3、遵循一课一得的策略,不贪多,不求快

学生活动二:(预计用时 20 分钟)

教师:引导学生分组讨论别里科夫形象特征。

教学过程

学生:分组讨论——按照情节、描写、评价来概括。

目的:学生能能用相对规范、准确的语言归纳、表

述小说人物形象特征及文本支持。

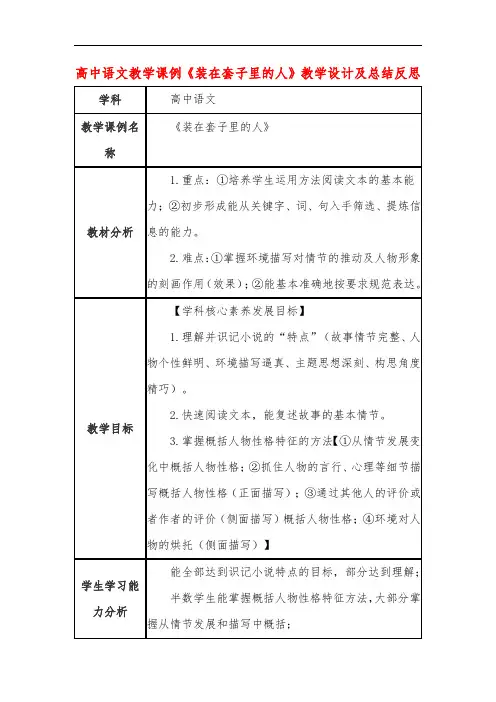

高中语文教学课例《装在套子里的人》教学设计及总结反思

学科

高中语文

教学课例名

《装在套子里的人》

称

1.重点:①培养学生运用方法阅读文本的基本能

力;②初步形成能从关键字、词、句入手筛选、提炼信

教材分析 息的能力。

2.难点:①掌握环境描写对情节的推动及人物形象

的刻画作用(效果);②能基本准确地按要求规范表达。

先介绍契诃夫的代表作《一个小公务员之死》,感

受俄国革命前夕令人窒息的社会环境;

课例研究综

预习期间收集学生对这篇小说的关注程度;

述

反思:语文学科核心素养是对学生价值观念、必备

品格和关键能力的培养,向这四个方向努力,是育人的

目标,是语文教学的境界。

【学科核心素养发展目标】

1.理解并识记小说的“ຫໍສະໝຸດ 点”(故事情节完整、人物个性鲜明、环境描写逼真、主题思想深刻、构思角度

精巧)。

教学目标

2.快速阅读文本,能复述故事的基本情节。 3.掌握概括人物性格特征的方法【①从情节发展变

化中概括人物性格;②抓住人物的言行、心理等细节描

写概括人物性格(正面描写);③通过其他人的评价或

者作者的评价(侧面描写)概括人物性格;④环境对人

物的烘托(侧面描写)】

能全部达到识记小说特点的目标,部分达到理解; 学生学习能

【教学反思】《装在套子里的人》教学反思

《装在套子里的人》教学反思本文语言浅易,情节简单,人物关系单纯,学生读完一遍有可能就感到索然乏味,但是却不能深入地理解和把握文本,如何引导学生深度解读文本并挖掘其现实意义,就成为本节课教学中的重点,为此,我确定了本课的学习目标:正确认识别里科夫的人物形象及其时代意义。

我们平时的教学过程中,人物形象,一般停留在个性特征的分析上,比如,“找出文中描写人物的文字,思考运用了什么方法,表现了人物什么性格特征”,对于基本的描写方法早就已经掌握了的学生来说,这样的问题难度系数不是很大,学生基本上都能完成。

至于作者为什么要塑造这个形象,这个形象的现实意义是什么,对主题的表达有什么作用,形象的典型性是什么,基本上很少去作深入的分析。

于是,文本的学习,学生得到的只是贴标签似的孤立的人物性格特征的分析,学生很少走进文本,调动自己的生活经验,来解读文本,于是,就出现了这样的阅读情况。

鉴于此,在此次公开课《装在套子里的人》一文的教学时,就放手让学生事先根据手里的学习资料,对人物悲剧的根源进行分析,再到课堂上进行讨论,展开争鸣。

通过这样不断的训练,学生可以慢慢养成借助资料、各种媒体来收集信息、筛选信息的习惯;培养他们比较、鉴别阅读的能力;在争鸣中逐步培养出文学批评、鉴赏的能力。

在进行人物形象分析时,注重引导学生能结合自己的生活经验,来比较文学形象。

因为,文学来自于生活,人物形象极有可能就是身边某一个熟悉的或者曾经见过的人,让学生结合他们对现实生活中所熟悉的、或认识的、或曾经见过的人的情感体验,再回到文本中来解读,对形象的理解就比较容易了。

经过这样的比较阅读,学生对文学作品的赏析,就自然地能结合现实来进行,从而实现了文学的实现价值,而学生可以借助于课堂上掌握的这些方法,对自己观看到的其他文本或影视作品进行有意或无意鉴赏,慢慢地鉴赏能力就可以得到很大提高。

装在套子里的人(教学反思)盘县六中:钱忠

《装在套子里的人》教学反思盘县第六中学:钱忠《装在套子里的人》是契诃夫的代表作,是一篇具有深刻思想意义和广泛社会影响的作品,自问世以来就一直吸引着无数的读者,让人感慨,引人思考。

但是,本文篇幅较长,语言浅易,情节简单,人物关系单纯,学生读完一遍有可能就感到索然乏味,但是却不能深入地理解和把握文本,如何引导学生深度解读文本并挖掘其现实意义,就成为本节课教学中的重点,为此,我从问题的设置与表述的有效性入手,让问题有梯度、分层次,尽量调动学生学习的兴趣,激发学生的求知欲。

同时我确定了本课的学习目标:1、别里科夫有哪些套子?2、别里科夫为什么会有这些套子?(联系背景)3、别里科夫的套子对自己和周边的人有怎样的影响?4、在你周围,是否也有这样那样的“套子”?如果有,你是怎样看待这些“套子”的?5、别里科夫“这个装在套子里的人,差点结了婚”。

结婚是不是表现别里科夫对生活的某种渴望?如果他结婚了,能否走出“套子”?这几个问题的设置,从内容上,由点及面,由浅入深,有暗中分析人物形象到揭露主题。

从能力上,以生为本,重在让学生养成自己的研究、分析和解决问题的习惯,培养学生自主合作的学习能力。

在课堂教学中学生虽然粗略地领略了这一艺术精品的风采,但我感觉学生的认识只是“冰山一角”,若一定要从本节课的教学中找出点可以肯定的东西的话,我想下面三点是可以列举的:1、紧扣目标,教学思路清晰,教学重难点突出,教学设置的问题层层铺开,学生学习的激情步步攀升。

2、将一定的学习目标问题化,将问题设计巧妙化,不断激发调动学生的思考,通过创设合理的“问题情境”将教学在课堂即将结束时以小组活动推向高潮。

3、在动态多变的教学过程中,比较注重学生思维的引导点拨,使阅读活动始终围绕一定的课堂设置的问题展开,通过“追问”实现“有效学习”。

但是,由于教师个人课前准备不充分,没有给学生预习,也没有给学生作课前交代上课课题,以致学生空手来上课。

对于2个课时的长篇小说,老师用1课时有效的上完,这本身对老师就是一个挑战。

《装在套子里的人》教学反思(精选4篇)

《装在套子里的人》教学反思(精选4篇)《装在套子里的人》篇1《装在套子里的人》是契诃夫的代表作,是一篇具有深刻思想意义和广泛社会影响的作品,自问世以来就一直吸引着无数的读者,让人感慨,引人思考。

但是,本文篇幅较长,语言浅易,情节简单,人物关系单纯,学生读完一遍有可能就感到索然乏味,但是却不能深入地理解和把握文本,如何引导学生深度解读文本并挖掘其现实意义,就成为本节课教学中的重点,为此,我确定了本课的两个学习目标:1、把握人物形象2、理解人物的现实意义这两个目标,从内容上,以探讨人物形象为主线,由点及面,由浅入深,有人物到主题。

从能力上,以生为本,重在让学生养成自己的研究、分析和解决问题的习惯,培养学生自主合作的学习能力。

在课堂教学中学生虽然粗略地领略了这一艺术精品的风采,但我感觉学生的认识只是“冰山一角”,若一定要从本节课的教学中找出点可以肯定的东西的话,我想下面三点是可以列举的:1、紧扣目标,突出人物形象主线,努力删繁就简,避熟就新。

2、将一定的学习目标问题化,将问题设计巧妙化,不断激发调动学生的思考,通过创设合理的“问题情境”将主体的阅读活动始终置于“最近发展区”,以最终实现有所发现的结果。

3、在动态多变的教学过程中,比较重视地注重了学生的思维行为的引导点拨,使阅读活动始终围绕一定的目标展开,通过“追问”实现“有效学习”。

但是,由于教师的作为必须收45分钟的限制和师生思想交流不可预设的制约,这节课同样有诸多不尽如人意的地方。

1、引导学生的多角度、多元化解读问题时,对于结论的认识应给以更规范、更严谨、更科学的解释。

2、课堂导向语,问题的创设,应进一步精确,凝练。

突出有效信息,给学生更明确的思维导向。

3、教师的课堂评价语言还有待丰富提高。

4、学生的广泛参与度还有待激活。

总之,课堂教学也是一门遗憾的艺术,尤其是在师生碰撞的动态过程中,具有不可预料性,但是我也坚信未来的路还很长,只要有追求,理想就会实现。

《装在套子里的人》教学反思7篇

《装在套子里的人》教学反思7篇《装在套子里的人》教学反思1《装在套子里的人》是契诃夫的一篇具有时代特征和社会影响的小说,他的幽默讽刺使作品既沉重又滑稽,学生对这样的文本比较容易产生兴趣,而课堂带给学生的不是只是让学生了解小说讲了什么,发生了什么故事。

如何引导学生从把握人物形象中去认识其社会意义,及从中迁移到我们的现实生活,是我今天着重讲《装在套子里的人》教学反思的重点及难点。

通过我分享《装在套子里的人》教学反思,希望可以给各位教师朋友一些实质性的'参考。

我在课上主要解决两大问题:别里科夫的性格特征和小说主题,在过程中我发现有如下问题:首先,我没有充分引导学生,让学生有充分的思考空间。

我在导入上是受了另一位老师的启发,先从课文插图入手,既可以吸引学生的注意力,又可以从插图人物中进入讨论主题。

关于问题的设置,我是改了又改,担心问题不够明确,学生会领会不了,最后确定为:看着图上的主要人物,给你什么样的感觉?有学生提出“像盲人”,这完全出乎我的意料之外,我没有很好地引导学生绕回到讨论主题上去,只是笑着自己说了结果:你是因为看到他戴墨镜吧。

这样只是作出回应,但在课堂上最多只能成为一个笑点和乐子,我应该要把问题抛回学生,让他说说为什么像盲人,别里科夫戴着墨镜是为了什么,这样既回应了学生,又能引导大家进入人物形象分析。

像这种疏于引导的情况我在这节课中出现了很多次,第二环节从事件中去分析别里科夫形象的时候,我因为担心后面的时间仓促,所以总是急于把学生带回我的思路上去,导致不能让学生充分思考和发言,也导致个别小组因为没有发言机会而显得不够积极。

其次,我没有及时提醒学生做笔记。

虽然我在开始的时候再次强调了我们的规则,其中就包括要注意聆听同学和老师的发言,及时做好笔记,但是当我下课时叫同学们把导学案收上来时,学生发出了惊呼声,因为他们根本没在课堂上及时整理好笔记,而课后我在收上来的导学案中发现问题并没有解决,大部分同学还是保留了自己预习时的答案,没有意识到要把课堂上的分析再补充上去,这就是因为我没有在每个环节的时候提醒学生,因为学生现在的自主性还比较差,所以我们必须要在探索中慢慢帮助他们培养这样的习惯。

《装在套子里的人》教学反思

学生建议整理

对收集到的学生建议进行分类整理, 可以按照改进教学方法、增加课堂互 动、优化作业布置等不同方面进行归 纳,以便更好地理解和处理学生意见 。

整理过程中要特别关注学生的共性问 题和个性需求,以便在后续教学中有 针对性地改进。

学生反馈处理

根据整理后的学生反馈,进行教学反 思,分析教学中存在的问题和不足之 处,并探讨改进措施。

《装在套子里的人》教学反思

授课教师:

2023-12-30

目

CONTENCT

录

• 教学内容反思 • 教学效果反思 • 自身表现反思 • 教学改进建议 • 学生反馈与建议

01

教学内容反思

Hale Waihona Puke 教学目标设定总结词:明确具体

详细描述:在《装在套子里的人》的教学中,我设定了明确、具体的教学目标。 首先,我要求学生理解小说的主题和人物形象;其次,我希望他们能够掌握小说 的叙事技巧和语言特点;最后,我期望激发学生对文学作品的鉴赏能力和批判性 思维。

组织课堂讨论

针对课文中的主题或观点,组 织学生进行讨论,鼓励学生发 表自己的看法,促进课堂互动 。

05

学生反馈与建议

学生意见收集

收集学生对于《装在套子里的人》一 课的意见和建议,可以采用问卷调查 、小组讨论或者个别访谈的方式,确 保收集到全面、真实的学生反馈。

关注学生的参与度与课堂表现,了解 他们对课文的理解程度和兴趣点,以 便更好地指导他们。

组织小组讨论

将学生分成小组,围绕课文主题进行讨论,培养学 生的合作学习和批判性思维能力。

案例分析法

引入相关案例,帮助学生更好地理解课文主题,增 强学生对现实问题的思考和判断能力。

教学内容调整

[《装在套子里的人》教学反思]装在套子里的人

[《装在套子里的人》教学反思]装在套子里的人《装在套子里的人》一直是高中语文教材的必选篇目,然而在实际教学过程中,这篇课文的教学效果并不十分理想。

下面是给大家带来的《装在套子里的人》教学反思,希望对你有帮助。

通常小说教学是这样的路子:作家介绍,布景介绍,情节、人物、环境、主题、艺术特色的剖析等等。

小说《装在套子里的人》的主人公别理科夫把自个包裹得结结实实,他泥古不化,惧怕新生事物,就把自个的思维竭力掩藏起来。

这是一个多么可笑的人物,但又是那么的可悲。

可是,掩卷深思:咱们又何曾不是装在“套子”里的人呢?尽管如今发起素质教育,老师为主导,学生为主体,师生互动,而且咱们也在向这个方向尽力,课堂上让学生多参加,鼓舞他们去自动地发现和积极地探求,老师指点引导,成果呢,差不多仍是被那些“咱们老师想要讲给学生的东西”给“套”着。

看起来好像是告别了“填鸭式”教育,注重了学生的主体位置,认为学生总算学会了自动学习,他们的立异才能被激起和培育出来了。

其实,这是换了一种较为荫蔽的方法来灌注和填鸭,可以对学生的立异认识和才能的培育损害更大。

若是上面说的那些东西必定要让学生晓得的话,还不如直接通知学生算了,甚至直接印发给学生也未尝不可,何须煞费苦心借题发挥地把它们放进学生嘴里然后拐骗他们用自个的话说出来呢?这种换汤不换药的做法即是掩耳盗铃。

那么,小说终究大概怎么教呢?若是咱们把教参上的那些正本可以藏藏掩掩后再一一道来的“家珍”弃之不顾或爽性一古脑儿倒给学生,那语文老师还有啥正经事儿可做呢?文学是人学。

小说是写人的,写人的命运遭际,写人的心思情感,写人的生计状况。

咱们在小说教育中可以存在着误区,那即是小说里所写的人是在特定的时刻和当地,做着特定的工作,有着特定的性情和命运的特定的人,加上了这么多“特定”今后,这自个跟咱们也就没有啥联系了。

这是长期以来咱们对“年代布景”和“人物特性”的简单化、庸俗化的了解。

我认为任何人的性情和命运都是所有人的性情和命运,只不过特定的年代和社会让这种性情和命运凸现出来罢了。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

装在套子里的人教学反思

反思一:装在套子里的人>教学反思

《装在套子里的人》是契诃夫的代表作,是一篇具有深刻思想意义和广泛社会影响的作品,自问世以来就一直吸引着无数的读者,让人感慨,引人思考。

但是,本文篇幅较长,语言浅易,情节简单,人物关系单纯,学生读完一遍有可能就感到索然乏味,但是却不能深入地理解和把握文本,如何引导学生深度解读文本并挖掘其现实意义,就成为本节课教学中的重点,为此,我确定了本课的两个学习目标:

1、把握人物形象

2、理解人物的现实意义

这两个目标,从内容上,以探讨人物形象为主线,由点及面,由浅入深,有人物到主题。

从能力上,以生为本,重在让学生养成自己的研究、分析和解决问题的习惯,培养学生自主合作的学习能力。

在课堂教学中学生虽然粗略地领略了这一艺术精品的风采,但我感觉学生的认识只是"冰山一角",若一定要从本节课的教学中找出点可以肯定的东西的话,我想下面三点是可以列举的:

1、紧扣目标,突出人物形象主线,努力删繁就简,避熟就新。

2、将一定的学习目标问题化,将问题设计巧妙化,不断激发调动学生的思考,通过创设合理的"问题情境"将主体的阅读活动始终置于"最近发展区",以最终实现有所发现的结果。

3、在动态多变的教学过程中,比较重视地注重了学生的思维行为的引导点拨,使阅读活动始终围绕一定的目标展开,通过"追问"实现"有效学习"。

但是,由于教师的作为必须收45分钟的限制和师生思想交流不可预设的制约,这节课同样有诸多不尽如人意的地方。

1、引导学生的多角度、多元化解读问题时,对于结论的认识应给以更规范、更严谨、更科学的解释。

2、课堂导向语,问题的创设,应进一步精确,凝练。

突出有效信息,给学生更明确的思维导向。

3、教师的课堂评价语言还有待丰富提高。

4、学生的广泛参与度还有待激活。

总之,课堂教学也是一门遗憾的艺术,尤其是在师生碰撞的动态过程中,具有不可预料性,但是我也坚信未来的路还很长,只要有追求,理想就会实现。

反思二:装在套子里的人教学反思

本案例运用"生命课堂"理论,力图体现"自主学习"的教学理念,因而表现出了一定的高中阅读教学实践与理论意义。

首先,学生的阅读实践活动贯穿教学的始终,无论是对文本意义的读解,对人物形象,作品主题的认识,还是知识的学习,都不是(或很少是)由教师传递、告知的,而是由主体通过探究而发现的,在课堂上,阅读主体拥有比较充分的阅读权、思考权、发言权,这就为主体"发现"提供了保证,学生不再是名义上的、形式上的主体,而是实质性主体——真正成为学习的主人。

其次,教学条件下的阅读活动,教师的作用主要是策动并促成主体阅读。

与课外阅读不同,课堂阅读活动是教师指导下的活动,"教"的正确定位在于策动学,引导学,促成学。

案例中教师始终做到:既不将知识和盘托出全盘授予,也没有简单地设置学习目标或用指令性任务去驱动学生阅读,而是努力将阅读多样化,将一定的教学内容问题化,用问题驱动学生进行阅读实践。

以对问题的探究逐—展开,解决为途径,从而实现了一定的教学目标。

在主体活动过程中,教者以调整难度,提供支持,激励疏导等方式给活动以切实的帮助,这种帮助正如不断地向燃煤鼓风输氧,使煤得以充分燃烧。

这样的教学过程使主体情知互补,心智并进,思维、语言、情意、品质得到同步协调发展,为主体的全面发展奠定了基础。

学生在讨论"套子与规矩"的问题时,参与意识积极而强烈,思维活动敏捷而深刻,富有创见的分析更是令人赞叹。

这一切昭示着这样一个事实:学生有思想的欲望并且能够思考,善于思考,他们的头脑不是一个等待灌装的容器,而是等待点燃的火把。

从案例中,似乎还可以看到"燃烧"的实现,是教师运用开放式的问题,开放式的点拨,以至开放式的评价的结果。

开放,使学生拥有一个选择的空间,因而才有一份主动,一份生动。

就一节课完成这篇小说的学习而言,本节课完成了预设的教学目标,达到预定的效果。

其成功之处在于:教学层次定位准确。

本人能够在学生把握情节的基础上,从人物性格切入,选点准确,学情意识强。

在对人物性格的理解和作品的鉴赏中,本人尊重学生的理解,善于从学生的表达中引导点拨,注重了教师角色的转换和学生主体地位的落实,注重了阅读的多样化,激发学生学习的兴趣。

在师生互动和生生互动的研学氛围中,达到了提高阅读鉴赏文学作品的能力的目的。

尤其是敢于走出预设,在师生、生生的思维碰撞中形成创生性学习效果的做法,更是本节课的一大亮点。

但是,由于教师的作为必须受45分钟的限制和师生思想交流不可控状的制约,这节课同样有不尽如人意的地方。

其提高的空间可以从以下几个方面着眼:

1、课堂导向语言应进一步精确、凝练,突出有效信息,给学生更明确的思维导向。

评价语言还有待于提高、丰富。

2、作家思考生活的方式有其共性特点,可以尝试归纳式思维导引,以启发学生的智慧,开发学生的智力。

总之,课堂教学也是一门遗憾的艺术,尤其是在师生碰撞的动态过程中,具有不可预料性。

但是,我们应当坚信:只要有追求,理想就会实现。

反思三:装在套子里的人教学反思

我们是怎样教小说的?

通常是这样的路子:作家介绍,背景介绍,情节、人物、环境、主题、艺术特点的分析等等。

小说《装在套子里的人》的主人公别理科夫把自己包裹得严严实实,他因循守旧,害怕新生事物,就把自己的思想极力掩藏起来。

这是一个多么可笑的人物,但又是那么的可悲。

然而,掩卷沉思:我们又何尝不是装在"套子"里的人呢?虽说现在提倡素质教育,老师为主导,学生为主体,师生互动,并且我们也在向这个方向努力,课堂上让学生多参与,鼓励他们去主动地发现和积极地探究,教师点拨引导,结果呢,差不多还是被那些"我们教师想要讲给学生的东西"给"套"着。

看起来好像是告别了"填鸭式"教学,重视了学生的主体地位,认为学生终于学会了主动学习,他们的创新能力被激发和培养出来了。

其实,这是换了一种较为隐蔽的方式来灌输和填鸭,可能对学生的创新意识和能力的培养危害更大。

如果上面说的那些东西一定要让学生知道的话,还不如直接告诉学生算了,甚至直接印发给学生也未尝不可,何必煞费苦心拐弯抹角地把它们放进学生嘴里然后诱骗他们用自己的话说出来呢?这种换汤不换药的做法就是自欺欺人。

那么,小说究竟应该怎么教呢?如果我们把教参上的那些本来可以藏藏掩掩后再一一道来的"家珍"弃之不顾或干脆一古脑儿倒给学生,那语文教师还有什么正经事儿可做呢?

文学是人学。

小说是写人的,写人的命运遭际,写人的心理情感,写人的生存状态。

我们在小说教学中可能存在着误区,那就是小说里所写的人是在特定的时间和地方,做着特定的事情,有着特定的性格和命运的特定的人,加上了这么多"特定"以后,这个人跟我们也就没有什么关系了。

这是长期以来我们对"时代背景"和"人物个性"的简单化、庸俗化的理解。

我认为任何人的性格和命运都是所有人的性格和命运,只不过特定的时代和社会让这种性格和命运凸现出来而已。

他们虽然有着各自的经历、情感,可并不是跟今天的我们和今天的生活毫无关系。

所以我们在别里科夫身上、祥林嫂身上应该看到自己!教学这一单元,我们讲19世纪末的俄国,讲20世纪初的中国,讲辛亥革命的局限性,祥林嫂、翠翠、别里科夫的命运。

我们或鄙视或同情或叹息或愤怒......让学生明白封建主义、资本主义的罪恶,从而体会到今天生活的幸福。

但是,又不能把小说看成是历史或政治读物,也不能当作只是愉悦感官的消费品,而是人的精神和心灵的揭示。

通过小说可以更清楚地认识到人性的

光明与黑暗、刚强与孱弱,从而能够追究一个民族乃至整个人类一切症结的所在,弄明白人类应该或只配得到什么样的命运,由此产生一种悲悯的情怀——这种感情应该也指向自己和自己所处的这个社会。

我们虽然已经摆脱了封建枷锁和专制暴政,但是现代人在社会管理更为严密的官僚制度中,在以利润驱动的金钱世界中,在消费时潮挟裹的欲望放纵中,在高速发展的科技反驭人身的威胁中,不要以为我们比祥林嫂幸运多少,比别里科夫高明多少。

人性中的虚浮、懦弱、迷信和懒惰还没有也不可能彻底根除,我们要保持必要的警惕,经常反思我们的生存状态,不断与堕落作斗争,努力提升我们的灵魂。

我们应当互相信托,互相亲爱,互相同情和扶助,忍耐和宽容。

否则,人类就真的不配有更好的命运。

好的小说以对人性的深刻揭示提醒我们应该怎样生活,这就是小说的价值,也是小说教学的真正目的所在。

语文就是生活,这是我们常常挂在嘴边的一句话。

语言是交流的工具,而生活就是交流;文学则是生活真实的反映:这就是语文和生活的关系。

我们不能搞得语文是语文,生活是生活,二者井水不犯河水。

小说教学就是要让学生认识到生活的实质,抛弃各种无聊和偏见,自由地、真实地、有尊严地生活在这个世界上。

语文教学应该教人为什么生活和如何生活,这也是教育的最终目的。

但是,我们的教学不能把自己"限制在狭小、虚伪的圈子里",否则,我们比别里科夫也好不了多

少。