各国碳排放数据

国内外碳排放发展现状

国内外碳排放发展现状标题:国内外碳排放发展现状引言概述:随着全球气候变化问题日益严重,碳排放成为了一个备受关注的话题。

国内外的碳排放发展现状对于全球环境保护和可持续发展具有重要意义。

本文将从国内外碳排放发展现状的不同角度进行分析和探讨。

一、国内碳排放发展现状1.1 产业结构调整在中国,工业生产是主要的碳排放源,因此产业结构调整是减少碳排放的重要途径。

近年来,中国政府大力推动产业升级和转型,减少传统高碳产业的比重,促进清洁能源和绿色产业的发展。

1.2 能源消费结构能源消费结构直接影响碳排放水平。

中国正逐步减少对煤炭等传统高碳能源的依赖,增加对清洁能源如风能、太阳能等的利用。

同时,加强能源利用效率,减少能源浪费,也是减少碳排放的重要措施。

1.3 政策法规支持中国政府出台了一系列环保政策和法规,如碳排放交易制度、碳税等,以鼓励企业减少碳排放并提高环保意识。

政策的实施对于推动碳排放减少和可持续发展起到了积极作用。

二、国外碳排放发展现状2.1 工业化程度发达国家的碳排放主要来自工业生产和能源消费,工业化程度高、能源密集型产业多的国家碳排放量较大。

这些国家在减排方面也做出了一定努力,如提高能源利用效率、发展清洁能源等。

2.2 环保意识发达国家对环保意识较强,政府和民众普遍重视减少碳排放和保护环境。

环保组织和研究机构也在推动减排工作中发挥了积极作用。

2.3 国际合作全球气候变化是一个全球性问题,国际合作对于减少碳排放至关重要。

各国通过联合国气候变化框架公约等机制,共同制定减排目标和行动计划,共同抵制气候变化的挑战。

三、国内外碳排放发展趋势3.1 减排目标各国纷纷制定了减排目标和行动计划,致力于减少碳排放并推动可持续发展。

中国提出2030年前二氧化碳排放达到峰值,并争取尽早实现。

3.2 技术创新技术创新是减少碳排放的重要手段。

各国不断投入资金和人力资源,加强碳捕集、碳储存、清洁能源等技术研究和开发,以实现碳排放的有效减少。

世界各国温室效应现状

据2009年12月21日中国节能产业网讯,根据英国风险评估公司M a plec roft公布的温室气体排放量数据显示,世界二氧化碳排放量最大的国家排行榜如下:中国每年向大气中排放的二氧化碳超过60亿吨,位居世界各国之首。

中国政府在温室气体减排方面面临前所未有的国际压力。

排名第二的美国每年排放的温室气体达到59亿吨。

此外美国人均二氧化碳排放量达到每年19.58吨,仅次于中国位居全球第二。

俄罗斯自1999年至2005年大规模扩大工业化生产,因此其每年二氧化碳排放量激增至17亿吨,排名第三。

俄总统梅德韦杰夫日前承诺,到2020年俄罗斯温室气体排放量将在1990年基础上减少20%到25%。

作为全球第四大温室气体排放国,印度每年二氧化碳排放量为12.9亿吨,其人均排放量仅有1.2吨。

鉴于印度的发展水平,任何降低碳排放量的举措都会导致贫困加剧。

因经济危机导致工业能源需求量下降,日本2009年二氧化碳排放量降至12.47亿吨,仍排名全球第五。

这一数据与2008年相比下降了3%。

德国年二氧化碳排放量为8.6亿吨,位居全球第六。

德国长期以来注重风力和太阳能等新能源发展,早在1990年就制定了绿色能源扶持计划。

但因为工业化水平高,温室气体排放量仍排在世界前列。

排名第七的加拿大每年温室气体排放量为6.1亿吨。

加拿大政府承诺到2020年在2006年基础上实现温室气体减排20%,相当于在1990年基础上减排2%。

英国温室气体年排放量为5.86亿吨,全球排名第八。

英国政府于2008颁布实施《气候变化法案》,成为世界上第一个为温室气体减排目标立法的国家,并成立了相应的能源和气候变化部。

韩国温室气体年排放量为5.14亿吨,全球排名第九。

国内外碳排放发展现状

国内外碳排放发展现状一、国内碳排放发展现状中国是全球最大的温室气体排放国之一,碳排放问题备受关注。

近年来,中国政府采取了一系列措施来应对碳排放问题,包括加强能源结构调整、提高能源利用效率、推动清洁能源发展等。

1. 能源结构调整中国能源结构以煤炭为主,这导致了大量的碳排放。

为了减少碳排放,中国政府制定了一系列政策,鼓励发展清洁能源。

例如,加大对可再生能源的支持力度,推动风能、太阳能等清洁能源的发展。

此外,中国还加大了对核能的投入,以减少对化石燃料的依赖。

2. 能源利用效率提升提高能源利用效率是减少碳排放的关键。

中国政府加大了对能源技术研发的投入,推动能源技术的创新和应用。

例如,通过改进燃烧技术和提高锅炉效率,减少燃煤发电厂的碳排放。

此外,中国还鼓励企业采用节能技术,减少能源浪费。

3. 清洁能源发展中国政府积极推动清洁能源的发展,以减少碳排放。

中国在可再生能源领域取得了显著发展。

例如,中国是全球最大的风力发电国家,也是全球最大的太阳能发电国家。

此外,中国还大力发展核能和水电等清洁能源。

二、国外碳排放发展现状国外碳排放发展现状因国家不同而有所差异,以下以美国和欧洲为例进行介绍。

1. 美国美国是全球最大的温室气体排放国之一,碳排放问题日益严重。

然而,近年来美国政府对环境保护的重视程度有所下降,导致碳排放难以控制。

美国政府退出了《巴黎协定》,取销了一系列环境保护政策。

这导致美国碳排放问题面临更大的挑战。

2. 欧洲欧洲各国对碳排放问题高度重视,积极采取措施来减少碳排放。

欧洲联盟制定了一系列环境保护政策和法规,鼓励发展清洁能源、提高能源效率、限制工业碳排放等。

欧洲各国也加大了对可再生能源的投资,推动可再生能源的发展和利用。

三、国内外碳排放发展现状的比较国内外碳排放发展现状存在较大差异。

中国作为发展中国家,碳排放问题主要源于能源结构和能源利用效率低下。

中国政府已经采取了一系列措施来应对碳排放问题,取得了一定的成效。

国内外碳排放发展现状

国内外碳排放发展现状一、引言碳排放是指二氧化碳等温室气体进入大气层的过程,对全球气候变化产生重要影响。

随着工业化和城市化的快速发展,碳排放问题日益突出,各国纷纷采取措施减少碳排放,以应对全球气候变化的挑战。

本文将对国内外碳排放发展现状进行详细分析。

二、国内碳排放发展现状1. 碳排放总量根据统计数据显示,中国是全球最大的碳排放国家。

2022年,中国的碳排放总量达到10.06亿吨,占全球总排放量的28.8%。

尽管中国政府已经制定了一系列减排政策和措施,但由于经济增长和能源消费的快速增加,碳排放总量仍然居高不下。

2. 行业排放能源行业是中国碳排放的主要来源。

煤炭燃烧和电力生产是能源行业的主要碳排放源,占总排放量的约70%。

此外,工业生产、交通运输和建造业也是碳排放的重要行业。

随着新能源技术的发展和推广应用,一些领域的碳排放已经得到了一定程度的控制。

3. 减排政策中国政府高度重视碳排放问题,已经出台了一系列减排政策。

例如,实施了碳排放权交易制度,鼓励企业减少碳排放并提高能源利用效率。

此外,推广清洁能源、加强能源管理、加大环境保护力度等也是中国减排的重要举措。

三、国外碳排放发展现状1. 碳排放总量美国是全球第二大碳排放国家,2022年的碳排放总量为5.41亿吨,占全球总排放量的15.5%。

欧盟、印度和俄罗斯等国家也是碳排放的重要国家。

2. 减排政策各国政府纷纷制定了减排政策,以应对气候变化。

例如,欧盟通过了碳排放交易体系,鼓励企业减少碳排放。

美国政府也推出了一系列减排政策,包括加强清洁能源发展、提高能源效率等。

3. 国际合作各国之间开展了广泛的国际合作,共同应对碳排放问题。

例如,联合国气候变化框架公约下的巴黎协定,各国承诺在减少碳排放方面采取行动。

此外,各国还在技术研发、经验交流等方面展开合作,共同推动碳排放减少。

四、结论碳排放是全球面临的重要环境问题,对气候变化产生重要影响。

国内外碳排放发展现状显示,各国政府高度重视减排工作,已经采取一系列政策和措施。

碳排放计算方法

碳排放计算二氧化碳排放的计算可以通过实际能源使用情况,比如燃料账单/水电费上的说明,来乘以一个相应的“碳强度系数”,从而得出您或您家庭二氧化碳排放量的精确数字。

典型的系数大气污染物排放系数(t/tce)(吨/吨标煤)SO2(二氧化硫) 0.0165NOX(氮氧化合物)0.0156烟尘0.0096CO2(二氧化碳)排放系数(t/tce)(吨/吨标煤)推荐值:0.67(国家发改委能源研究所)参考值:0。

68(日本能源经济研究所)0。

69(美国能源部能源信息署)火力发电大气污染物排放系数(g/kWh)(克/度)SO2(二氧化硫)8。

03NOX(氮氧化合物)6。

90烟尘3。

35如何计算减排量近年来,全球变暖已成为全世界最关心的环保问题,造成全球变暖的主要原因是大量的温室气体产生,而温室气体的主要组成部分就是二氧化碳(CO2),而二氧化碳的大量排放是现代人类的生产生活造成的,归根到底是大量使用各种化石能源(煤炭、石油、天然气)造成的,根据《京都议定书》的规定,各国纷纷制定了减排二氧化碳的计划。

通过节约化石能源和使用可再生能源,是减少二氧化碳排放的两个关键。

在节能工作中,经常需要统计分析二氧化碳减排量的问题,现将网络收集的相关统计方法做一个简单整理,仅供参考。

1、二氧化碳和碳有什么不同?二氧化碳(CO2)包含1个碳原子和2个氧原子,分子量为44(C—12、O—16)。

二氧化碳在常温常压下是一种无色无味气体,空气中含有约1%二氧化碳。

液碳和固碳是生物体(动物植物的组成物质)和矿物燃料(天然气,石油和煤)的主要组成部分。

一吨碳在氧气中燃烧后能产生大约3。

67吨二氧化碳(C的分子量为12,CO2的分子量为44,44/12=3.67).我们在查看减排二氧化碳的相关计算资料时,有些提到的是“减排二氧化碳量”(即CO2),有些提到的是“碳排放减少量”(以碳计,即C),因此,减排CO2与减排C,其结果是相差很大的。

因此要分清楚作者对减排量的具体含义,它们之间是可以转换的,即减排1吨碳(液碳或固碳)就相当于减排3。

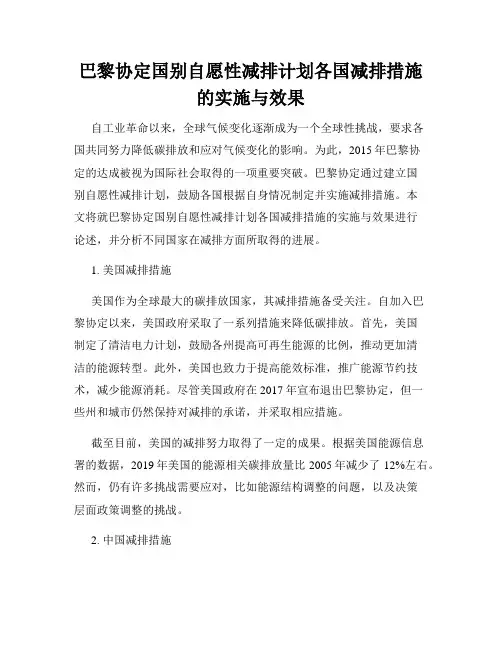

巴黎协定国别自愿性减排计划各国减排措施的实施与效果

巴黎协定国别自愿性减排计划各国减排措施的实施与效果自工业革命以来,全球气候变化逐渐成为一个全球性挑战,要求各国共同努力降低碳排放和应对气候变化的影响。

为此,2015年巴黎协定的达成被视为国际社会取得的一项重要突破。

巴黎协定通过建立国别自愿性减排计划,鼓励各国根据自身情况制定并实施减排措施。

本文将就巴黎协定国别自愿性减排计划各国减排措施的实施与效果进行论述,并分析不同国家在减排方面所取得的进展。

1. 美国减排措施美国作为全球最大的碳排放国家,其减排措施备受关注。

自加入巴黎协定以来,美国政府采取了一系列措施来降低碳排放。

首先,美国制定了清洁电力计划,鼓励各州提高可再生能源的比例,推动更加清洁的能源转型。

此外,美国也致力于提高能效标准,推广能源节约技术,减少能源消耗。

尽管美国政府在2017年宣布退出巴黎协定,但一些州和城市仍然保持对减排的承诺,并采取相应措施。

截至目前,美国的减排努力取得了一定的成果。

根据美国能源信息署的数据,2019年美国的能源相关碳排放量比2005年减少了12%左右。

然而,仍有许多挑战需要应对,比如能源结构调整的问题,以及决策层面政策调整的挑战。

2. 中国减排措施作为全球最大的碳排放国家,中国在减排方面的作用不可忽视。

中国政府于2016年发布了《巴黎协定》实施方案,明确了碳排放峰值和碳排放强度下降的目标。

为了实现这些目标,中国制定了一系列的政策和措施。

首先,加大清洁能源的开发和利用力度,推动可再生能源的发展,减少对煤炭的依赖。

其次,加大能源消费和排放的监管力度,对高耗能和高排放的企业进行限制和整治。

此外,中国也加大了对绿色技术的研发和应用,鼓励企业进行技术创新。

中国在减排方面取得了显著进展。

根据国家统计局的数据,2019年中国的碳排放强度比2005年下降了48%。

这一数据表明,中国在减排方面的努力取得了初步成果,但仍需要继续努力,特别是在工业和交通领域的减排。

3. 欧洲减排措施欧洲各国在减排方面一直走在全球的前列,通过一系列的政策和措施,取得了一定的成果。

碳排放前30位国家和地区基础数据分析

碳排放前30位国家和地区基础数据分析碳排放排名前30位的国家不仅排放了全球近9成的二氧化碳,同时还拥有全球69%的人口,创造了全球84%的GDP。

而且,2000―2019年期间,该30国对全球二氧化碳排放增长的贡献率高达80.4%。

因此,首先有必要透彻地分析这30个国家二氧化碳排放的状况。

二氧化碳排放量的增减2000―2019年,全球二氧化碳排放量增加了40%。

然而,在二氧化碳排放量前30个国家中,美国、日本、德国、英国、意大利、法国、西班牙等西方主要7个国家二氧化碳排放量有所减少。

其中,英国减少了30%,德国、意大利和法国减少了20%,美国、日本和西班牙减少了10%的二氧化碳排放。

但同时,以中国、印度为首,仍然有23个国家二氧化碳排放量有所增大。

而且这些国家碳排放量增大的幅度远远大于上述7国的减排效果,7国所减少的碳排放量只占到23国增加碳排放量的13.2%,结果导致了全球碳排放量的猛增。

期间,中国增长了1.9倍,印度增长了1.6倍,为两大增量巨头。

中国在2005年超越美国成为全球二氧化碳排放量最大的经济体。

印度也超越日本和俄罗斯,成为全球碳排放量排名第三的国度。

从增长速度来看,越南以5.1倍的增长成为增速最快的国家,碳排放量全球排名第22位。

一次能源消费量的增减2000―2019年,全球一次能源消费量增长了50%。

其中,中国以2.3倍的增长成为这一期间增长体量最大的经济体,并在2009年超过美国成为一次能源消费量全球排名第一的国家。

其次是印度以1.6倍的增长,成为一次能源消费量全球排名第3位的国家。

越南以4.5倍的增长,成为这一期间是增速最快的国家,一次能源消费量排名第22位。

相反在这一期间,全球有22个国家实现了一次能源消费量的减少。

其中,按一次能源减少幅度的多寡顺序排列,日本、英国、法国、德国、意大利、美国6个国家是二氧化碳排名前30名中的国家。

这6个国家都是西方发达国家,特别是美国在此期间还实现了实际GDP50%的增长。

世界各国碳排放量排名

世界各国碳排放量排名2010年02月18日星期四 07:51 A.M.世界資源研究所(WRI)数据法新社報導,哥本哈根會議救氣候,公布全球30大溫室氣體排放國排行榜,大陸第一,台灣排名第二十七。

右邊欄位為該國每人平均排放量,括弧內為人均量全球排名。

國家排放量(a)占全球百分比人均量(b)1.中國7,219.2 19.12% 5.5公噸(72)2.美國6,963.8 18.44% 23.5(7)3.歐盟5,047.7 13.37% 10.3(39)4.俄羅斯1,960.05.19% 13.7(18)5.印度1,852.9 4.91% 1.7(120)6.日本1,342.7 3.56% 10.5(37)7.巴西1,014.1 2.69% 5.4(74)8.德國977.4 2.59% 11.9(25)9.加拿大731.6 1.94% 22.6(8)10.英國 639.8 1.69% 10.6(36)11.墨西哥 629.9 1.67% 6.1(65)12.印尼 594.4 1.57% 2.7(101)13.伊朗 566.3 1.50% 8.2(54)14.義大利 565.7 1.50% 9.7(45)15.法國 550.3 1.46% 9.0(47)16.南韓 548.7 1.45% 11.4(31)17.澳洲 548.6 1.45% 26.9(5)18.烏克蘭 484.7 1.28% 10.3(40)19.西班牙 438.7 1.16% 10.1(41)20.南非 422.8 1.12% 9.0(48)21.土耳其 393.2 1.04% 5.5(73)22.波蘭 374.6 0.99% 9.8(44)23.沙國 374.3 0.99% 16.2(13)24.泰國 351.3 0.93% 5.6(71)25.阿根廷 318.3 0.84% 8.2(53)26.奈及利亞 296.6 0.79% 2.1(112)27.台灣 271.2 0.72% 11.8(26)28.委內瑞拉 266.3 0.71% 10.0(43)29.巴基斯坦 240.6 0.64% 1.5(128)30.荷蘭 224.4 0.59% 13.8(16)註:(a)計量單位為百萬公噸,包含6種溫室氣體的排放量,以二氧化碳當量(CO2e)表示。

国内外碳排放发展现状

国内外碳排放发展现状引言概述:碳排放是指人类活动所产生的二氧化碳等温室气体的释放。

随着全球工业化和经济发展的加速,碳排放问题日益引起人们的关注。

本文将从五个大点出发,详细阐述国内外碳排放的发展现状。

正文内容:1. 国内碳排放发展现状1.1 产业结构与碳排放:国内产业结构的转型升级对碳排放产生了重要影响。

传统重工业和能源密集型产业的碳排放量较大,而高技术产业和服务业的碳排放相对较低。

1.2 能源消耗与碳排放:能源消耗是碳排放的主要来源之一。

近年来,中国加大了对清洁能源的开发和利用,如风能、太阳能等,以减少对传统煤炭等高碳能源的依赖,从而降低碳排放。

1.3 城市化与碳排放:城市化进程加速了能源消耗和碳排放的增加。

城市交通、建筑和工业活动等都对碳排放产生了重要影响。

因此,城市规划和建设中的低碳理念和技术应用显得尤为重要。

2. 国外碳排放发展现状2.1 欧洲碳排放交易体系:欧洲碳排放交易体系(EU ETS)是世界上最大的碳市场之一,旨在通过碳排放配额的交易来减少碳排放。

该体系鼓励企业采取减排措施,推动碳排放减少。

2.2 美国碳排放政策:美国在碳排放政策方面采取了一系列措施,如实施清洁能源法案、建立碳排放减少目标等,以应对气候变化和减少碳排放。

2.3 日本碳排放减少努力:日本积极推动碳排放减少,通过提高能源效率、发展可再生能源等措施来减少碳排放。

此外,日本还鼓励企业实施碳排放交易,促进碳市场的发展。

3. 国内外碳排放现状的对比3.1 总体情况对比:国内碳排放总量较大,主要受到能源消耗和工业活动的影响;而发达国家由于技术发展和政策引导,碳排放总量相对较低。

3.2 产业结构对比:国内产业结构仍以重工业和能源密集型产业为主,碳排放量较高;而发达国家产业结构更加多样化,高技术产业和服务业的比重较大,碳排放相对较低。

3.3 政策措施对比:国内政府出台了一系列减排政策和措施,如推动清洁能源发展、实施碳排放交易等;而发达国家在碳排放减少方面更加积极,政府制定了更为严格的减排目标和政策。

2023年海外各国新能源汽车渗透率及碳排放政策目标概况

3

各国政府已经开始制定和实施碳排放政策目标,以应对气候变 化。以下是几个具有代表性的国家的碳排放政策目标

中国:中国政府计划到2030年将碳排放减少45%,到2060年 实现碳中和。 欧盟:欧盟计划到2030年将碳排放减少55%,到2050年实现 碳中和。

新能源汽车渗透率及碳排放政策目标概况

新能源汽车渗透率 新能源汽车的渗透率是指新能源汽车在总汽车中的占比根据 国际能源署(IEA)的数据,截至2021年,全球新能源汽车的 渗透率达到了约10%,其中中国以接近50%的渗透率位居全 球第一其他主要的新能源汽车市场包括美国(约30%)和欧 洲(约25%)

2

新能源汽车渗透率及碳排放政策目标概况

新能源汽车渗透率 新能源汽车的渗透率是指新能源汽车在总汽车中的占比根据 最新的数据,截至2021年底,全球新能源汽车的渗透率已经 达到了约13%其中,中国的新能源汽车渗透率最高,达到了 27%,而欧洲和美国的新能源汽车渗透率分别为20%和14%

4

重要政策和措施

TEAM

谢谢观看 THANKS

Carol 2023/9/13

5. 2021年,美国政府宣布了一项新的清洁能源计划,计划到2030年,可再生能源发电量将占到全国电力需求的80%。这一计划将有助于降低汽车的碳排放,推动新能源汽车的发展。 6. 此外,美国政府还计划在2035年禁止销售新的燃油车,以加速新能源汽车的发展。这一计划预计将在未来几年内实施。

美国政府推动新能源汽车发展及碳排放降低的措施

韩国、法国、英国、意大利、澳大利亚、新加坡等国人 民出行意愿高

韩国 | 30% | 法国 | 20% | 英国 | 25% | 意大利 | 15% |

03

其他重要政策和措施

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Venezuel a, R.B. de Vietnam Virgin Islands (U.S.) West Bank and Gaza World Yemen, Rep. of Zambia Zimbabwe

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechten stein Lithuani a Luxembou rg Macao SAR, China Macedoni a, FYR Madagasc ar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Mauritan ia Mauritiu s Mexico Micrones ia, Fed. States of Moldova Monaco Mongolia Monteneg ro Morocco Mozambiq ue Namibia Nepal Netherla nds Antilles Netherla nds, The New Caledoni a

Banglade

sh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia

and

Herzegov

ina

Botswana

Brazil

Brunei

Darussal

am

Bulgaria

Burkina

Faso

Burundi

Cambodia

Cameroon

Gabon Gambia, The Georgia Germany Ghana Greece Greenlan d Grenada Guatemal a Guinea GuineaBissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong SAR, China Hungary Iceland India Indonesi a Iran, Islamic Rep. of Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhst an Kenya Kiribati Korea, Rep. of Kosovo Kuwait Kyrgyz Republic Lao P.D.R. Latvia

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009

Spain Sri Lanka St. Kitts and Nevis St. Lucia St. Vincent and the Grenadin es Sudan Suriname Swazilan d Sweden Switzerl and Syrian Arab Republic Tajikist an Tanzania Thailand TimorLeste Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmeni stan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekist an Vanuatu

Country name

1980

Afghanis

tan

Albania

Andorra

Angola

Antigua

and

Barbuda

Arab

League

states

Argentin

a

Armenia

Aruba

Australi

a

Austria

Azerbaij

an

Bahamas,

The

Bahrain

Canada

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Congo, Dem. Rep. of Congo, Rep. Costa Rica Cote d'Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominica n Republic Ecuador Egypt, Arab Rep. El Salvador Equatori al Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Faeroe Islands Fiji Finland France French Polynesi a

New Zealand Nicaragu a Niger Nigeria Norway Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippi nes Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russian Federati on Rwanda Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychell es Sierra Leone Singapor e Slovak Republic Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa