问世间情为何物全诗

中国古代五大情诗,字字催泪,古人的浪漫让我们自叹不如

中国古代五大情诗,字字催泪,古人的浪漫让我们自叹不如现在很多年轻的情侣们都喜欢玩浪漫,很多人因为不会浪漫而被对方拒绝,那么什么才是真正的浪漫呢?对现在的年轻人来说,浪漫无非就是送花、甜言蜜语和不同风格的求婚,对于这些老掉牙的浪漫形式,很多人已经有了免疫力,正当你苦思冥想之际,其实我们可以和古人学习一下,中国古代有五大情书,看完之后,我们才发现我们现在的所谓的浪漫到底有多low,下面小编就带大家一起介绍一下:第一首:十年生死两茫茫,十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

这是宋朝大词人苏轼的名作,关于这首词,背后还有一个非常动人的爱情故事,苏轼十九岁的时候和十六岁的王弗结婚,王弗年轻貌美,对苏轼的亲人非常好,二人也是如胶似漆,非常恩爱,可惜王弗二十七岁的时候便去世了,这对于苏轼来说是个致命的打击,他痛失爱妻,心中的苦闷不言而喻,公元1075年的正月二十日,苏轼梦见爱妻,醒来便写下了这首流传千古的名词佳作。

第二首:我住长江头,君住长江尾。

日日思君不见君,共饮长江水。

此水几时休?此恨何时已?只愿君心似我心,定不负相思意。

这首词如今也是家喻户晓,其中的几句表达爱情的诗句成为了后世表达相思之情的名句,比如只愿君心似我心,定不负相思意流传就非常广,这首词的作者是李之仪,李之仪此人为官非常正直,不仅才华横溢,而且非常有气节,哲宗元佑初为枢密院编修官,通判原州。

元佑末从苏轼于定州幕府,朝夕倡酬。

后因得罪权贵蔡京,除名编管太平州(今安徽当涂),后遇赦复官,晚年卜居当涂。

终日写诗词自乐,令李之仪没想到的是让自己真正被后人所知晓的并不是自己的官职,而是自己的这首爱情诗。

第三首:问世间,情为何物,直教生死相许?天南地北双飞客,老翅几回寒暑。

欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。

君应有语,渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去?'问世间情为何物'出自金、元之际著名文学家元好问的《摸鱼儿·雁丘词》一词中。

著名文学家元好问的名句问世间情为何物描写的是什么

著名文学家元好问的名句问世间情为何物描写的是什么

著名文学家元好问的名句“问世间情为何物”描写的是大雁。

“问世间情为何物”出自元好问的词作《摸鱼儿·雁丘词》,这首词写于元好问赴并州应试途中。

当时诗人听闻了一只大雁因为自己的伴侣被捕杀而殉情而死的故事,便买下这对大雁,将它们合葬并写下了这首词。

名词解释:

《摸鱼儿·雁丘词》通过运用反问、拟人、比喻、对比等艺术手法,全篇围绕着“情”字,记述和讴歌了大雁殉情的凄美动人的故事,进一步赞美纯真的爱情。

诗人描绘细腻,感情真挚,名为咏雁,实为抒情,从大雁这样的性灵都有生死相依、忠贞不二的感情引申开来,那么,作为世人,更是要对爱忠诚,对情专一,忠贞不渝,生死相依。

《摸鱼儿·雁丘词》这首词表达了诗人对美好爱情的向往和希冀,境界深远,回味无穷,艺术感染力极其强烈,堪称咏叹爱情的千古佳作。

问世间情为何物 直叫人生死相许作家徐志摩的《我不知道风是在哪一个方向吹》解读

问世间情为何物直叫人生死相许-----徐志摩的《我不知道风是在哪一个方向吹》解读【摘要】徐志摩是一位很有声望的诗人,他感情四外冲溢,在激情驱使下,就“什么半成熟的未成熟的意念都在指顾间散作缤纷的花雨”,这些花雨内容斑驳陆离,思想复杂;语言浅显,多用口语,感情奔放;形式多变,追求艺术技巧。

本文从诗歌的形式、艺术手法等方面解读《我不知道风是在哪一个方向吹》的浓烈深厚的情感。

【关键词】情感对比叙事想象形式用韵我不知道风是在哪一个方向吹—我是在梦中,在梦的轻波里依洄,我不知道风是在哪一个方向吹—我是在梦中,她的温存,我的迷醉。

我不知道风是在哪一个方向吹—我是在梦中,甜美是梦里的光辉。

我不知道风是在哪一个方向吹—我是在梦中,她的负心,我的伤悲。

我不知道风是在哪一个方向吹—我是在梦中,在梦的悲哀里心碎!我不知道风是在哪一个方向吹—我是在梦中,黯淡是梦里的光辉。

(写于1928年,初载同年3月10日《新月》月刊第一卷第1号,署名志摩)第一次读到志摩的《我不知道风是在哪一个方向吹》,立时想起金文学家元好问的《摸鱼儿(问世间情为何物)》一词,如此明确地表述出一个爱情故事的甜美与悲伤并直接地体现出诗歌的主题,深深的打动了我,读起来很揪心。

这首诗的对比格局、叙事手法、重章叠句、用韵和谐使得他的浓重情感都达到了诗歌最不易达到的高度,令人不忍卒读,悲伤至极!一、情感变化落差大,前后对比形成张力老子说:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。

”①相对立的、冲突或者意义互相逆反的对比可以给艺术作品带来巨大的艺术张力,从而产生一种美感。

张爱玲在《自己的文章》中说:“我不喜欢壮烈。

我是喜欢悲壮,更喜欢苍凉。

壮烈是只有力,没有美,似乎缺少人性。

悲壮则如大红大绿的配色,是一种强烈的对照,但它的刺激性仍大于启发性。

苍凉之所以有更深长的回味,就因为它像葱绿配桃红,是一种参差的对照。

”②她这里提出的“参差的对照”的说法,是对“对比”的最好表述。

问世间情为何物

问世间情为何物作者:刘德福来源:《作文与考试·初中版》2013年第24期【题解】“问世间情是何物,直教人生死相许?”这是元好问“摸鱼儿”词中的第一句。

这句诘问,引起读者深深的思索,引发出对世间生死不渝的爱情的讴歌,也道出了生命中最永恒的主题——爱情的永久魅力。

苏轼和纳兰性德两位大词人写给自己妻子的词正是吟诵爱情的代表作。

(一)江城子·乙卯正月二十日夜记梦◎苏轼十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

【赏析】写此词时,作者在密州,而妻子的坟在四川,所以有“千里孤坟”,此为空间之远;作者和妻子阴阳分隔已经十年了,此为时间之久,因此,词上阙的前两句就从时空角度写了作者对亡妻的思念之情。

这其实是一对矛盾,既“自难忘”,又“无处话凄凉”,这就只能在梦里相会了,这就是题目写的“记梦”。

“纵使”是假设,因为现实中无法相会,只能假设了,这是无奈之举。

如果我们相逢了应该早已不认识了,可能妻子还青春容颜依旧,而“我”已经“尘满面,鬓如霜”,虽然只有四十岁,可是已经度尽人生沧桑,悲愤、辛酸溢于纸上。

下阙写梦境。

有一句话叫“日有所思,梦有所忆”,作者白天思念亡妻,因而夜里就梦见了还乡,可能作者和亡妻最美好的记忆就是在四川眉山老家吧!那个时候作者正年少读书,青春勃发,才华横溢,而妻子貌美人贤,可谓郎才女貌。

作者抓住了“小轩窗,正梳妆”这个生活细节,写亡妻的貌美,最后用“惟有泪千行”来结束回忆,更见凄清彻骨。

夫妻对景描眉的温馨情景顿时不见,而心中的千言万语无处说出,只能在思念中黯然伤神。

“料得”之后三句,是写将来,想象凄清、幽寂的环境,蕴含了无数的人间伤感。

梦已醒,人已逝,只有月下人怀想:千里之外,短松冈上,年年断肠。

本词写作上的特点有这样几点:一是以景结情。

词的最后,作者以“明月夜,短松冈”这样富有特色的景物描写作结,意韵悠长,情思渺渺,既写出了亡妻墓前的景色,又为作者自己哀思的抒发提供了典型环境。

上堂开示颂全诗解释

上堂开示颂全诗解释上堂开示颂是一首具有深刻哲理和启发性的诗篇,其主旨是以佛教智慧为基础,引导人们走向智慧、慈悲、豁达和解脱的道路。

下面将对这首诗进行解释,并提供一些相关参考内容来支持解释。

首先,上堂开示颂的名称中的“上堂”指的是佛教寺院中举行讲座或禅修的地方,也可理解为心灵的修行场所。

这首颂歌的目的是为学者和修行者提供指导和启示,使他们能够在这个道场中获得智慧和解脱。

全诗共有六句,每句都含有深刻的意义。

第一句:“问世间,情为何物,直教生死相许。

”这句话是对俗世生活中情感的问询,表达了人们对于爱与情的追问。

然而,诗人通过“直教生死相许”的说法,提醒读者情爱所带来的伤害和纷争,引导人们去超越情感的束缚,追求更高尚的修行。

第二句:“天南地北双飞客,老翅几回寒暑。

”这句话描绘了修行者飘忽不定的旅途,佛学中常用“飞行”来比喻修行者的境界。

修行路上的起伏和变化也体现了生命的无常,诗人希望修行者能够在经历了磨难后仍然坚持修行。

第三句:“欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。

”这句话强调了世间的欢乐和离别所带来的痛苦。

然而,在人们的追求快乐时,往往会沉迷于欲望,产生痴迷、错乱的情感。

佛法教导人们超越欲望,追求离苦得乐的境界。

第四句:“君应有语,冰雪凌霜,不能够穿透。

”这句诗意味深长,表达了人们无论是语言还是智慧,在面对寒冰的困难和折磨时都无法完全穿透。

人们需要更深的智慧和开悟的境界来超越困境。

第五句:“举头望明月,低头思故乡。

”这句诗是对人们追求自由和归宿的思考。

明月代表着智慧和解脱,上古诗人在此以这样的比喻提醒修行者,通过向内寻求心中的故乡,即自己的内心世界,来获得真正的归宿和自由。

第六句:“明月照新人,儿时相见不相识。

”这句诗将思考的重心转向人们的内心世界。

通过内观和慧识,人们有机会重新认识和接纳自己,获得内在的平衡和和谐。

这是一种对自我觉醒和转变的呼唤。

解释上堂开示颂的内容不能缺少佛教的教义和智慧,以下是一些相关参考内容:1.佛教四圣谛:诞生、痛苦、断灭、道,引导人们认识生命的真相和苦难的本质。

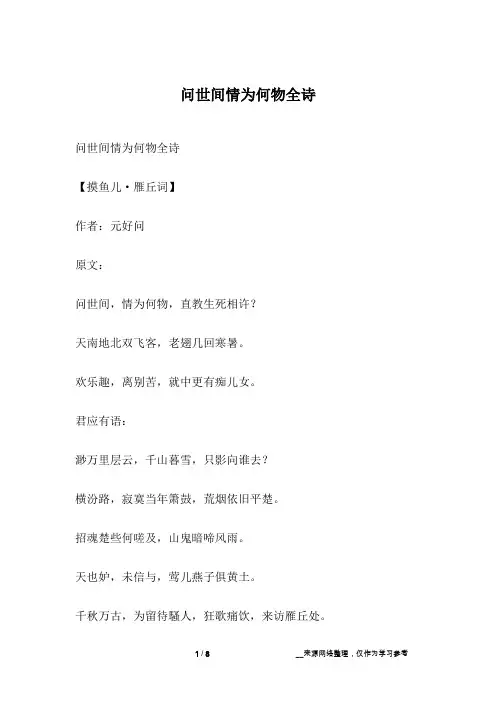

问世间情为何物全诗

问世间情为何物全诗问世间情为何物全诗【摸鱼儿·雁丘词】作者:元好问原文:问世间,情为何物,直教生死相许?天南地北双飞客,老翅几回寒暑。

欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。

君应有语:渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去?横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚。

招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨。

天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土。

千秋万古,为留待騷人,狂歌痛饮,来访雁丘处。

注译:1、【摸鱼儿】:一名【摸鱼子】,又名【买陂塘】、【迈陂塘】、【双蕖怨】等。

唐教坊曲,后用为词牌。

宋词以晁补之【琴趣外篇】所收为最早。

双片一百一十六字,前片六仄韵,后片七仄韵。

双结倒数第三句第一字皆领格,宜用去声。

、2、直教:竟使。

许:随从。

3、双飞客:大雁双宿双飞,秋去春来,故云。

4、“就中”句:这雁群中更有痴迷于爱情的。

5、“君应”四句:万里长途,层云迷漫,千山暮景,处境凄凉,形影孤单为谁奔波呢?6、“横汾”三句:这葬雁的汾水,当年汉武帝横渡时何等热闹,如今寂寞凄凉。

汉武帝【秋风辞】:“泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波,箫鼓鸣兮发棹歌。

”平楚:楚指丛木。

远望树梢齐平,故称平楚。

7、“招魂”二句:我欲为死雁招魂又有何用,雁魂也在风雨中啼哭。

招魂楚些(suò):【楚辞·招魂】句尾皆有“些”字。

何嗟及:悲叹无济于事。

山鬼:【楚辞·九歌·山鬼】篇指山神,此指雁魂。

8、暗啼:一作“自啼”。

9、“天也”二句:不信殉情的雁子与普通莺燕一样都寂灭无闻变为黄土,它将声明远播,使天地忌妒。

10、騷人:诗人。

诗意:天啊!请问世间的各位,爱情究竟是什么,竟会令这两只飞雁以生死来相对待?南飞北归遥远的路程都比翼双飞,任它多少的冬寒夏暑,依旧恩爱相依为命。

比翼双飞虽然快乐,但离别才真的是楚痛难受。

到此刻,方知这痴情的双雁竟比人间痴情儿女更加痴情!相依相伴,形影不离的情侣已逝,真情的雁儿心里应该知道,此去万里,形孤影单,前程渺渺路漫漫,每年寒暑,飞万里越千山,晨风暮雪,失去一生的至爱,形单影只,即使苟且活下去又有什么意义呢?这汾水一带,当年本是汉武帝巡幸游乐的地方,每当武帝出巡,总是箫鼓喧天,棹歌四起,何等热闹,而今却是冷烟衰草,一派萧条冷落。

致橡树

Q2:《致橡树》阐述的是一种新型的爱 情观,诗歌从什么地方开始阐述的?作用 是? A2:“不,这些都还不够!”。 引出下 文 Q3:“不”是个否定词,它否定什么?

A3:否定旧的、传统的爱情观,有否定 就得提出肯定的东西,从这里引入崭新的 爱情观。

课后作业

1、背诵全诗

2、把重点生词抄写3遍并注音(本子)

3、小作文:

这首诗中,“木棉”对“橡树”表达 了自己的心声,那么,橡树听了这些话,会 有何感想呢?请你用“橡树”的身份,用诗 歌或散文的形式给“木棉”复信,题目为: 致木棉。 4、完成相关课后练习题

• • • •

卓文君奔向了司马相如; 孟姜女哭倒了万里长城; 林黛玉含恨焚了诗稿; 祝英台忍悲赴了黄泉。

直 教 人 生 死 相 许 。

问 世 间 情 为 何 物 ,

导 入

1、有感情的诵读诗歌,在诵读 中加深对本诗的理解。 2、通过对意像个性化的欣赏, 深入理解诗人的情感。

一、听读课文,整体感知

小结:诗人的爱情观

独立平等、互依互助、坚贞热烈,既尊重 对方存在,又珍视自身价值

我爱故我思

爱人是美妙的,被人爱也是幸福的。“哪 个少年不善钟情,哪个少女不善怀春?” 只是我 们青春年少,思想尚未定型,心理尚未成熟、经 济尚未独立、事业尚未确定方向,所以我们还不 能轻言爱情。我们应意识到,追求爱情的前提是 要不断完善自己,那就需要先学习文化知识,使 自己成为一棵努力向上,根基牢固的大树,这样 才能热爱生活、拥有生活,将来才会真正懂得并 且收获属于自己的那一份美好的爱情。

攀 附

痴 情

慰 藉

衬 托

奉 献

解读第一层

古诗摸鱼儿·雁丘词翻译赏析

古诗摸鱼儿·雁丘词翻译赏析《摸鱼儿·雁丘词》作者为元代文学家元好问。

其古诗全文如下:问世间情为何物,直教人生死相许?天南地北双飞客,老翅几回寒暑。

欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。

君应有语:渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去。

横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚。

招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨。

天地妒,未信与,莺儿燕子俱黄土。

千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁丘处。

【前言】《摸鱼儿·雁丘词》,又作《迈陂塘·雁丘词》,亦作《摸鱼儿》(问世间情为何物),是金代诗人、文学家、历史学家元好问的代表作之一。

这是一首咏物词,词人为雁殉情而死的事所感动,才挥笔写下了《摸鱼儿·雁丘词》,寄托自己对殉情者的哀思。

这首词紧紧围绕“情”字,以雁拟人,谱写了一曲凄恻动人的恋情悲歌。

在《摸鱼儿·雁丘词》中,作者驰骋丰富的想象,运用比喻、拟人等艺术手法,对大雁殉情而死的故事,展开了深入细致的描绘,再加以充满悲剧气氛的环境描写的烘托,塑造了忠于爱情、生死相许的大雁的艺术形象,谱写了一曲凄婉缠绵,感人至深的爱情悲歌,是为中国古代歌颂忠贞爱情的佳词。

【注释】⑴《摸鱼儿》:一名《摸鱼子》,又名《买陂塘》、《迈陂塘》、《双蕖怨》等。

唐教坊曲,后用为词牌。

宋词以晁补之《琴趣外篇》所收为最早。

双片一百一十六字,前片六仄韵,后片七仄韵。

双结倒数第三句第一字皆领格,宜用去声。

⑵乙丑岁:金章宗泰和五年(公元1205年),以天干地支纪年为乙丑年,当时元好问年仅十六岁。

⑶赴试并州:《金史·选举志》载:金代选举之制,由乡至府,由府至省及殿试,凡四试。

明昌元年罢免乡试。

府试试期在秋八月。

府试处所承安四年赠太原,共为十处。

⑷识(zhì):标志。

⑸雁丘:嘉庆《大清一统志》:雁丘在阳曲县西汾水旁。

金元好问赴府试……累土为丘,作《雁丘词》。

⑹无宫商:不协音律。

⑺直教:竟使。

许:随从。

问世间情为何物全诗

问世间情为何物全诗问世间情为何物全诗《摸鱼儿;雁丘词》作者:元好问原文:问世间,情为何物,直教生死相许?天南地北双飞客,老翅几回寒暑。

欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。

君应有语:渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去?横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚。

招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨。

天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土。

千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁丘处。

注译:1、《摸鱼儿》:一名《摸鱼子》,又名《买陂塘》、《迈陂塘》、《双蕖怨》等。

唐教坊曲,后用为词牌。

宋词以晁补之《琴趣外篇》所收为最早。

双片一百一十六字,前片六仄韵,后片七仄韵。

双结倒数第三句第一字皆领格,宜用去声。

、2、直教:竟使。

许:随从。

3、双飞客:大雁双宿双飞,秋去春来,故云。

4、“就中”句:这雁群中更有痴迷于爱情的。

5、“君应”四句:万里长途,层云迷漫,千山暮景,处境凄凉,形影孤单为谁奔波呢?6、“横汾”三句:这葬雁的汾水,当年汉武帝横渡时何等热闹,如今寂寞凄凉。

汉武帝《秋风辞》:“泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波,箫鼓鸣兮发棹歌。

”平楚:楚指丛木。

远望树梢齐平,故称平楚。

7、“招魂”二句:我欲为死雁招魂又有何用,雁魂也在风雨中啼哭。

招魂楚些(suò):《楚辞;招魂》句尾皆有“些”字。

何嗟及:悲叹无济于事。

山鬼:《楚辞;九歌;山鬼》篇指山神,此指雁魂。

8、暗啼:一作“自啼”。

9、“天也”二句:不信殉情的雁子与普通莺燕一样都寂灭无闻变为黄土,它将声明远播,使天地忌妒。

10、骚人:诗人。

诗意:天啊!请问世间的各位,爱情究竟是什么,竟会令这两只飞雁以生死来相对待?南飞北归遥远的路程都比翼双飞,任它多少的冬寒夏暑,依旧恩爱相依为命。

比翼双飞虽然快乐,但离别才真的是楚痛难受。

到此刻,方知这痴情的双雁竟比人间痴情儿女更加痴情!相依相伴,形影不离的情侣已逝,真情的雁儿心里应该知道,此去万里,形孤影单,前程渺渺路漫漫,每年寒暑,飞万里越千山,晨风暮雪,失去一生的至爱,形单影只,即使苟且活下去又有什么意义呢?这汾水一带,当年本是汉武帝巡幸游乐的地方,每当武帝出巡,总是箫鼓喧天,棹歌四起,何等热闹,而今却是冷烟衰草,一派萧条冷落。

《问世间,情为何物:元稹《离思五首其四》背景与创作分析》

问世间,情为何物:元稹《离思五首其四》背景与创作分析背景介绍元稹是唐朝文学家,他的代表作品之一便是《离思五首其四》。

该诗描绘了作者在离别中所感受到的深深的情感和思念之情。

为了更好地理解这首诗的意义和背后的含义,我们有必要了解其出处和创作背景。

文化背景在唐朝时期,诗歌被广泛流传,并成为文人士大夫们表达情感和抒发心声的常用艺术手段。

而在这个时期,政治和社会动荡不安,许多人面临着分离和迁徙。

这为诗人提供了丰富的题材和灵感来源。

元稹简介元稹(779年-831年),字微之,号白阁道人,在唐代被誉为"南杜"。

他具有卓越的才华,并以其浪漫主义的风格而闻名于世。

他常常以自己亲身经历来表达内心情感,并将个人情感与社会、政治事件紧密结合起来。

《离思五首其四》《离思五首其四》是元稹创作的一首七言绝句。

诗中描绘了作者面临别离的痛苦和对亲人的思念之情。

通过细腻而凄美的语言,他将自己内心的挣扎和矛盾感表达得淋漓尽致。

分析与解读《离思五首其四》可以分为两个部分:第一部分描述了作者即将离别时的心理状态,第二部分则展现了对亲人的思念之情。

在第一部分中,作者以感伤而朦胧的笔调描述了自己面临离别时的心情。

他用"问世间,情为何物"这样的话语表达出自己对于爱情与离别所抱有的迷惑与困惑。

这种质问不仅表达了作者内心深处的痛苦,也反映了那个时代普遍存在着战乱和动荡不安带来的不安全感。

在第二部分中,作者通过采用大量象征手法、意境描写等手段,展示了对亲人无法割舍的深沉思念之情。

他以海上孤舟、鸿雁南飞等形象来暗示自己与亲人的距离遥远,无法相聚。

整首诗以朦胧的氛围、隐晦的语言,传达出作者内心的思念和痛苦之情。

创作意义《离思五首其四》展示了元稹浪漫主义情怀和才华横溢的写作风格。

通过细腻而凄美的语言描绘了作者面对离别时所经历的矛盾心境和深沉思念之情。

这首诗表达了人们在生活中常常会遭遇到的离别和思念之情,具有普遍性和共鸣力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

问世间情为何物出自金代诗人元好问的《摸鱼儿·雁丘词》

乙丑岁赴试并州,道逢捕雁者云:“今旦获一雁,杀之矣。

其脱网者悲鸣不能去,竟自投于地而死。

”予因买得之,葬之汾水之上,垒石为识,号曰“雁丘”。

同行者多为赋诗,予亦有《雁丘词》。

旧所作无宫商⑹,今改定之。

【全诗】

问世间、情为何物,直教生死相许?

天南地北双飞客,老翅几回寒暑。

欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。

君应有语:

渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去?

横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚。

招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨。

天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土。

千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁丘处。

【译文】

叩问世间:感情到底是什么,竟然值得以死相报?

天涯共飞,恩爱依偎,你们双双度过了多少个寒来暑到。

有过欢乐,离别更苦,如此痴情的儿女,世上哪里去寻找?

雁儿啊,你仿佛在说:绵绵雪峰,万里云海,日照将残,

失去至爱,形影孤单,哪里还能经得起岁月的煎熬?

汾河岸边,当年弦歌曼舞,而今却是一片冷落寂寥,

爱侣已亡,无由招魂。

听吧!连山鬼也在风雨中悲嚎。

此情苍天也会动容;岂能象寻常莺燕,销骨黄土蓬蒿?

岁月流逝,纵然一千年、一万年,我相信自有骚人墨客,

来到雁丘墓前,为你们的感情,长歌当哭,酹酒滔滔。

【诗意】

天啊!请问世间的各位,感情究竟是什么,竟会令这两只飞雁以生死来相对待?南飞北归遥远的路程都比翼双飞,任它多少的冬寒夏暑,依旧恩爱相依为命。

比翼双飞虽然快乐,但离别才真的是楚痛难受。

到此刻,方知这痴情的双雁竟比人间痴情儿女更加痴情!相依相伴,形影不离的情侣已逝,真情的雁儿心里就应明白,此去万里,形孤影单,前程渺渺路漫漫,每年寒暑,飞万里越千山,晨风暮雪,失去一生的至爱,形单影只,即使苟且活下去又有什么好处呢?

这汾水一带,当年本是汉武帝巡幸游乐的地方,每当武帝出巡,总是箫鼓喧天,棹歌四起,何等热闹,而今却是冷烟衰草,一派萧条冷落。

武帝已死,招魂也无济于事。

女山神因之枉自悲啼,而死者却不会再归来了!双雁生死相许的深情连上天也嫉妒,殉情的大雁决不会和莺儿燕子一般,死后化为一抔尘土。

将会留得生前身后名,与世长存。

狂歌纵酒,寻访雁丘坟故地,来祭奠这一对爱侣的亡灵。

【注解】

⑴《摸鱼儿》,唐教坊曲,后用为词牌。

一名《摸鱼子》,又名《买陂塘》、《迈陂塘》、《双蕖怨》等。

宋词以晁补之《琴趣外篇》所收为最早。

双片一百一十六字,前片六仄韵,后片七仄韵。

双结倒数第三句第一字皆领格,宜用去声。

⑵即金章宗泰和五年(公元1205年),以天干地支纪年为乙丑年,当时元好问年仅十六

岁。

⑶赴试并州:《金史·选举志》载:金代选举之制,由乡至府,由府至省及殿试,凡四试。

明昌元年罢免乡试。

府试试期在秋八月。

府试处所承安四年赠太原,共为十处。

⑷识(zhì):标志。

⑸雁丘:嘉庆《大清一统志》:雁丘在曲阳县西汾水旁。

金元好问赴府试……累土为丘,作《雁丘词》。

⑹无宫商:不协音律。

⑺直教:竟使。

许:随从。

⑻双飞客:大雁双宿双飞,秋去春来,故云。

⑼“就中”句:这雁群中更有痴迷于感情的。

⑽“君应”四句:万里长途,层云迷漫,千山暮景,处境凄凉,形影孤单为谁奔波呢?

⑾“横汾”三句:这葬雁的汾水,当年汉武帝横渡时何等热闹,如今寂寞凄凉。

汉武帝《秋风辞》:“泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波,箫鼓鸣兮发棹歌。

”平楚:楚指丛木。

远望树梢齐平,故称平楚。

⑿“招魂”二句:我欲为死雁招魂又有何用,雁魂也在风雨中啼哭。

招魂楚些(suò):《楚辞·招魂》句尾皆有“些”字。

何嗟及:悲叹无济于事。

山鬼:《楚辞·九歌·山鬼》篇指山神,此指雁魂。

⒀暗啼:一作“自啼”。

⒁“天也”二句:不信殉情的雁子与普通莺燕一样都寂灭无闻变为黄土,它将声明远播,使天地忌妒。

⒂骚人:人。

【赏析】

问世间,情为何物,直教生死相许——大雁的生死至情深深地震撼了作者,他将自己的震惊、同情、感动,化为有力的诘问,问自己、问世人、问苍天,究竟“情是何物”?起句陡然发问似雷霆万钧,破空而来;如熔岩沸腾,奔涌而出。

正如之后汤显祖在《牡丹亭·题词》中所说:“情之所至,生能够死,死能够复生,生不能够死,死不能够生者,皆非情之至也。

”情至极处,具是何物,竟至于要生死相许?作者的诘问引起读者深深的思索,引发出对世间生死不渝真情的热情讴歌。

在“生死相许”之前加上“直教”二字,更加突出了“情”的力量之奇伟。

词的开篇用问句,突如其来,先声夺人,犹如盘马弯弓,为下文描述雁的殉情蓄足了笔势,也使大雁殉情的内在好处得以升华。

天南地北双飞客,老翅几回寒暑——这二句写雁的感人生活情景。

大雁秋天南下越冬而春天北归,双宿双飞。

作者称他们为“双飞客”,赋予它们的比翼双飞以世间夫妻相爱的理想色彩。

“天南地北”从空间落笔,“几回寒暑”从时间着墨,用高度的艺术概括,写出了大雁的相依为命、为下文的殉情作了必要的铺垫。

欢乐趣,别离苦,是中更有痴儿女——是中:于此,在那里面。

这几句是说大雁长期以来共同生活,既是团聚的快乐,也有离别的酸楚,在平平淡淡的生活中构成了难以割舍的一往深情。

长期以来,这对“双飞客”早已心心相印,痴情热爱,矢志不渝。

“痴儿女”三字包含着词人的哀婉与同情,也使人联想到人世间更有许多真心相爱的痴情男女。

君应有语。

渺万里层云,千山暮雪,只影为谁去——君:指殉情的大雁。

这四句是对大雁殉情前心理活动细致入微的揣摩描述。

当网罗惊破双栖梦之后,作者认为孤雁心中必然会进行生与死、殉情与偷生的矛盾斗争。

但这种犹豫与抉择的过程并未影响大雁殉情的挚诚。

相反,更足以证明以死殉情是大雁深入思索后的理性抉择,从而揭示了殉情的真正原因:相依相伴,形影不离的情侣已逝,自己形孤影单,前路渺茫,失去一生的至爱,即使荀活下去又有什么好处呢?于是痛下决心,“自投于地而死”。

“万里”、“千山”写征途之遥远,“层云”、

“暮雪”状前景之艰难。

此四句用烘托的手法,揭示了大雁心理活动的轨迹,交待了殉情的深层原因。

横汾路,寂寞当年箫鼓。

荒烟依旧平楚——这几句借助对历史盛迹的追忆与对眼前自然景物的描绘,渲染了大雁殉情的不朽好处。

“横汾路”指当年汉武帝巡幸处。

“寂寞当年箫鼓”是倒装句,即当年箫鼓寂寞。

楚:即从莽,平楚就是平林。

这几句说的是,在这汾水一带,当年本是帝王游幸欢乐的地方,但是此刻已经一片荒凉,平林漠漠,荒烟如织。

据《史记·封禅书》记载,汉武帝曾率文武百官至汾水边巡祭后土,武帝做《秋风辞》,其中有“泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波,箫鼓鸣兮发棹歌”之句,可见当时是箫鼓喧天,棹歌四起,山鸣谷应,何等热闹。

而这天却是四处冷烟衰草,一派萧条冷落景象。

古与今,盛与衰,喧嚣与冷落,构成了鲜明的比较。

在这几句中,词人用当年武帝巡幸,炫赫一时,转瞬间烟消云散,反衬了真情的万古长存。

招魂楚些何嗟及,山鬼自啼风雨——些,句未象声词。

《楚辞·招魂》句尾均用“些”字,所以称“楚些”。

这句意思是武帝已死,招魂无济于事。

山鬼自啼风雨——《楚辞·九歌》中有《山鬼》篇,描述山中女神失恋的悲哀。

那里说的是山鬼枉自悲啼,而死者已矣。

以上两句借《楚辞》之典反衬了殉情大雁真情的永垂不朽。

天也妒。

未信与,莺儿燕子俱黄土——大雁生死相许的深情连上天也嫉妒,所以这对殉情的大雁决不会和一般的莺儿燕子一样化为黄土。

而是“留得生前身后名”,与世长存。

这几句从反面衬托,更加突出了大雁殉情的崇高,为下文寻访雁丘作好铺垫。

千秋万古。

为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁丘处——这是从正应对大雁的称赞。

词人展开想象,千秋万古后,也会有像他和他的朋友们一样的“钟于情”的骚人墨客,来寻访这小小的雁丘,来祭奠这一对爱侣的亡灵。

“狂歌痛饮”生动地写出了人们的感动之深。

全词结尾,寄寓了词人对殉情者的深切哀思,延伸了全词的历史跨度,使主题得以升华。