《虽有嘉肴》注释、翻译、默写、选择、阅读习题

部编版八年级下册22课《礼记二则》注释、文言现象、翻译习题

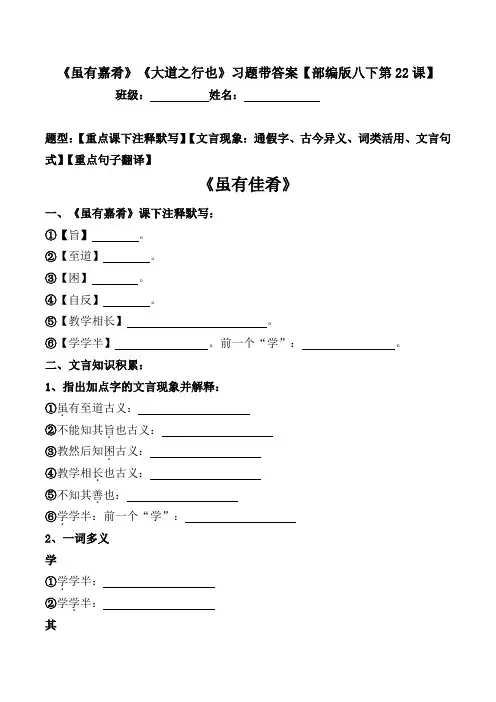

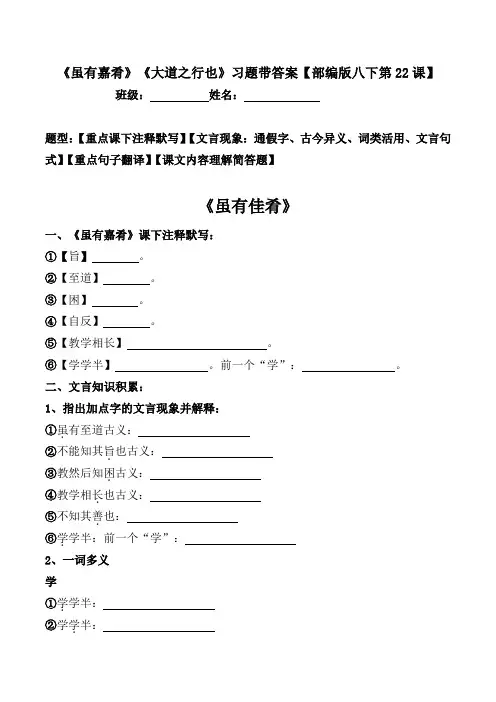

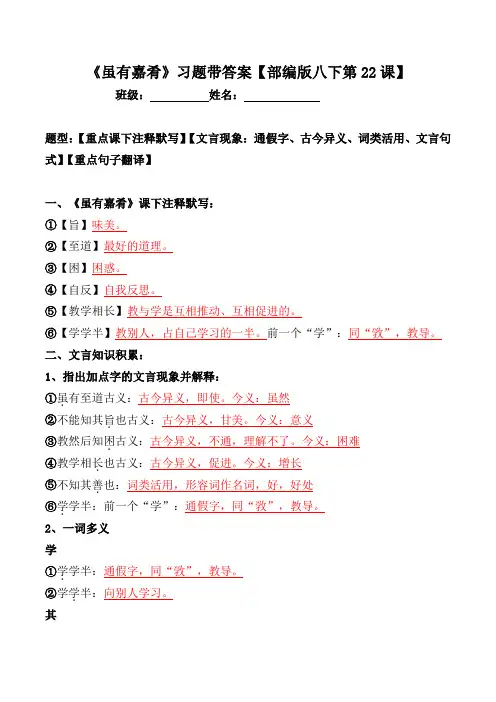

《虽有嘉肴》《大道之行也》习题带答案【部编版八下第22课】班级:姓名:题型:【重点课下注释默写】【文言现象:通假字、古今异义、词类活用、文言句式】【重点句子翻译】⑥学.学半:前一个“学”:2、一词多义学⑥学.学半:前一个“学”:通假字,同“敩”,教导。

2、一词多义学《大道之行也》习题②矜.、寡、孤、独、废疾者:。

③不独亲.其亲:④不独子.其子:。

⑤使老.有所终:。

⑥选贤.与能:。

⑦选贤与能.:。

⑧壮.有所用:。

⑨幼.有所长:。

⑩故外.户而不闭:。

⑪故人不独亲其亲.:。

⑫鳏寡孤.独:。

⑬盗窃乱.贼而不作:。

⑭盗窃乱贼.而不作:。

2、一词多义:为①天下为.公:。

②不必为.己:。

独①矜、寡、孤、独.、废疾者皆有所养:。

②故人不独.亲其亲:。

而①盗窃乱贼而不作:。

②故外户而不闭:。

3、判断文言句式:①大道之行也,天下为公。

三、重点句子翻译:1、大道之行也,天下为公。

2、选贤与能,讲信修睦。

3、故人不独亲其亲,不独子其子4、使老有所终。

5、矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

6、是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。

①选贤与.能:通假字,同“举”。

②矜.、寡、孤、独、废疾者:通假字,同“鳏”,老而无妻。

③不独亲.其亲:意动用法,“以……为亲”④不独子.其子:意动用法,“以……为子”。

⑤使老.有所终:形容词用作名词,老年人。

⑥选贤.与能:形容词活用作名词,品德高尚的人。

⑦选贤与能.:形容词活用作名词,能干的人。

⑧壮.有所用:形容词活用作名词,中年人。

⑨幼.有所长:形容词活用作名词,幼童。

⑩故外.户而不闭:名词活用作状语,从外面。

⑪故人不独亲其亲.:形容词用作名词,亲人,这里指父母。

⑫鳏寡孤.独:古今异义,古义:幼而无父的人。

今义:父母双亡的人。

⑬盗窃乱.贼而不作:古今异义,古义:指造反。

今义:秩序差。

⑭盗窃乱贼.而不作:古今异义,古义:指害人。

今义:指小偷。

2、一词多义:为①天下为.公:判断动词,是。

②不必为.己:介词,为了。

部编版八年级下册22课《礼记二则》注释、文言现象、翻译、简答习题

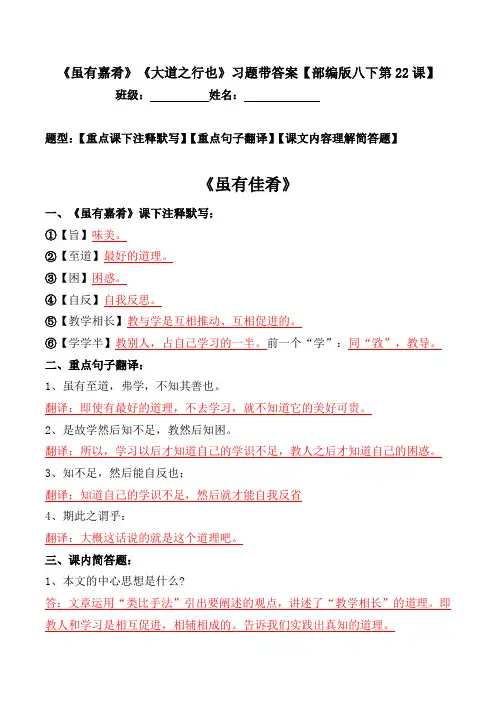

《虽有嘉肴》《大道之行也》习题带答案【部编版八下第22课】班级:姓名:题型:【重点课下注释默写】【文言现象:通假字、古今异义、词类活用、文言句式】【重点句子翻译】【课文内容理解简答题】⑥学.学半:前一个“学”:2、一词多义学其①其.此之谓乎:②不知其.旨也:三、重点句子翻译:1、虽有至道,弗学,不知其善也。

2、是故学然后知不足,教然后知困。

3、知不足,然后能自反也;4、期此之谓乎:四、课内简答题:1、本文的中心思想是什么?2、本文主要论述了什么道理?3、作者是怎么论述的?(论证思路)4、文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?⑥学.学半:前一个“学”:通假字,同“敩”,教导。

2、一词多义学其①其.此之谓乎:表推测,大概,恐怕。

②不知其.旨也:它的。

三、重点句子翻译:1、虽有至道,弗学,不知其善也。

翻译:即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的美好可贵。

2、是故学然后知不足,教然后知困。

翻译:所以,学习以后才知道自己的学识不足,教人之后才知道自己的困惑。

3、知不足,然后能自反也;翻译:知道自己的学识不足,然后就才能自我反省4、期此之谓乎:翻译:大概这话说的就是这个道理吧。

四、课内简答题:1、本文的中心思想是什么?答:文章运用“类比手法”引出要阐述的观点,讲述了“教学相长”的道理。

即教人和学习是相互促进,相辅相成的。

告诉我们实践出真知的道理。

2、本文主要论述了什么道理?答:讲述了教学相长的道理。

-教和学是相互促进的,二者相辅相成。

人学习之后就会知道不足,知道了不足之处,才能反省自己,提高自己;教人之后才能知道自己有理解不了的地方,这样才会自我勉励,不断提高。

教和学是相互促进,相辅相成的。

3、作者是怎么论述的?(论证思路)答:以类比论证的方法,从“嘉肴,弗食,不知其旨”引出“至道,弗学,不知其善”的道理,强调要学习,要实践。

接着讲到教和学的关系。

一个人只有“学然后知不足,教然后知困”,指出“学”和“教”的作用(知不足和知困),再由《大道之行也》习题2、选贤与能,讲信修睦。

《虽有嘉肴》注释、选择、阅读习题带答案

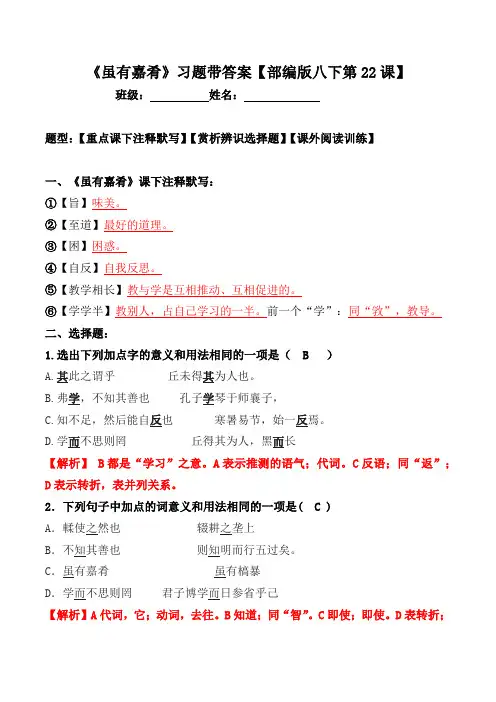

《虽有嘉肴》习题带答案【部编版八下第22课】班级:姓名:题型:【重点课下注释默写】【赏析辨识选择题】【课外阅读训练】二、选择题:1.选出下列加点字的意义和用法相同的一项是( B )2.下列句子中加点的词意义和用法相同的一项是( C )【解析】A代词,它;动词,去往。

B知道;同“智”。

C即使;即使。

D表转折;表并列。

3.下列句子加点词意思相同的一项是( A )A. 不知.其旨也人不知.而不愠B. 虽有至道.先帝创业未半而中道.崩殂C. 然后能自反.也其反.激之力D. 其此之谓.乎太守自谓.也【解析】A都是“知道,了解”。

B道理;道路。

C反思;反向。

D说;命名。

4.下列句子加点词用法相同的一项是( A )A. 虽.有嘉肴故余虽.愚B. 不知其.善也欲穷其.林C. 是故.学然后知不足公问其故.D.然.后能自强也满目萧然.【解析】A都是连词,译为“虽然”。

B代词,代指“它,至道”;后者是指示代词,译为“那”。

C前者译为“所以”;后者译为“原因,缘故”。

D前者是代词,译为“这样”;后者用作形容词词尾,译为“……的样子”。

5.下列对文章理解有误的一项是( A )A. 作者用对比的方法切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理。

B. 作者通过列举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深入,得出“教学相长”的结论。

C. 文中“教学相长”是指一个人学习成长的过程:一方面,“学然后知不足”,而后“自反”;另一方面,“教然后知困”,而后“自强”。

D. 短文多运用对偶句,这种句式两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了比喻说理的效果。

【解析】短文先以“嘉肴”与“至道”为喻,指出学习的重要性,这运用了类比的方法,A项中“作者用对比的方法切入话题”理解有误。

6.下面是对文章的理解,不正确的一项是( B )A.本文论述了教与学的关系,从中我们可以认识到:在学习上热心帮助别人、教别人也能增长自己的学问。

《礼记二则》注释、翻译、简答习题【部编版八下22课】

《虽有嘉肴》《大道之行也》习题带答案【部编版八下第22课】班级:姓名:

题型:【重点课下注释默写】【重点句子翻译】【课文内容理解简答题】

《大道之行也》

2、选贤与能,讲信修睦。

3、故人不独亲其亲,不独子其子

4、使老有所终。

5、矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

6、是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。

三、课内简答题:

1、课文中所提到的大道、大同各指什么,我们应该如何理解和认识?

答:文中“大道”就是指治理社会的最高准则,其治理的效果就是国泰民安的理想状态。

大同可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段。

大道和大同都是当时人们头脑中的理想境界,两个词中带有明显的理想色彩,寄托着人们对未来生活的美好向往。

2、文中所阐述的大同社会有哪些基本的特征?

答:a.人人都受到社会的关爱。

b.人人都能安居乐业。

c.货尽其用,人尽其力。

3、你对文章所描写的“大同”社会有怎样的认识?现实生活中这样的“大同”社会能存在吗?

答:文中描述的“大同”社会是一个至善至美的社会,那里的人们有着纯洁无邪的心理,互助合作,和睦相处,没有勾心斗角,更没有盗窃乱贼,人与人之间平等,公正,互爱。

这样的社会,在现实生活中是不可能存在的。

4、“大同”社会与陶渊明的“世外桃源”有相似之处吗?请你对“大同”社会、“世外桃源”做出评价。

答:“大同”与“世外桃源”有相似之处。

人与人之间都是自由,平等互爱,和睦相处,是一个理想社会。

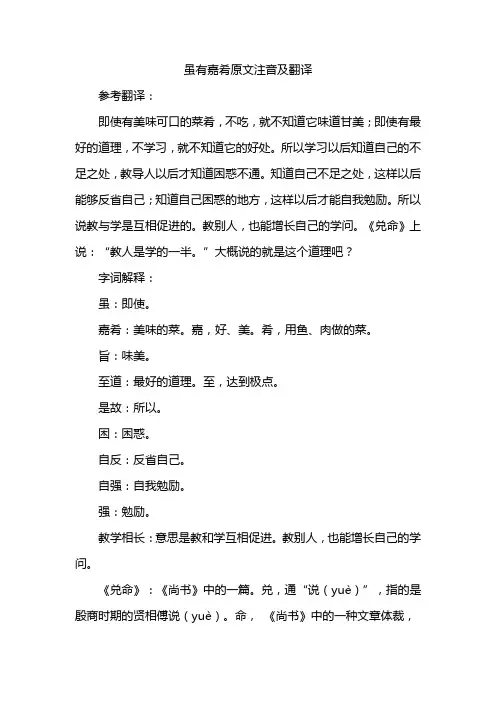

虽有嘉肴原文注音及翻译

虽有嘉肴原文注音及翻译

参考翻译:

即使有美味可口的菜肴,不吃,就不知道它味道甘美;即使有最好的道理,不学习,就不知道它的好处。

所以学习以后知道自己的不足之处,教导人以后才知道困惑不通。

知道自己不足之处,这样以后能够反省自己;知道自己困惑的地方,这样以后才能自我勉励。

所以说教与学是互相促进的。

教别人,也能增长自己的学问。

《兑命》上说:“教人是学的一半。

”大概说的就是这个道理吧?

字词解释:

虽:即使。

嘉肴:美味的菜。

嘉,好、美。

肴,用鱼、肉做的菜。

旨:味美。

至道:最好的道理。

至,达到极点。

是故:所以。

困:困惑。

自反:反省自己。

自强:自我勉励。

强:勉励。

教学相长:意思是教和学互相促进。

教别人,也能增长自己的学问。

《兑命》:《尚书》中的一篇。

兑,通“说(yuè)”,指的是殷商时期的贤相傅说(yuè)。

命,《尚书》中的一种文章体裁,

内容主要是君王任命官员或赏赐诸侯时发布的政令。

《尚书》,又称《书》《书经》,儒家经典之一。

中国上古历史文件和部分追述古代事迹的著作的汇编。

学学半:教人是学习的一半。

前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。

其此之谓乎:大概说的就是这个道理吧。

其,表示推测。

之:是代词,复指前置的宾语“此”。

《虽有嘉肴》注释、文言现象、翻译习题带答案

《虽有嘉肴》习题带答案【部编版八下第22课】

班级:姓名:

题型:【重点课下注释默写】【文言现象:通假字、古今异义、词类活用、文言句式】【重点句子翻译】

⑥学.学半:前一个“学”:通假字,同“敩”,教导。

2、一词多义

学

①其.此之谓乎:表推测,大概,恐怕。

②不知其.旨也:它的。

三、重点句子翻译:

1、虽有至道,弗学,不知其善也。

翻译:即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的美好可贵。

2、是故学然后知不足,教然后知困。

翻译:所以,学习以后才知道自己的学识不足,教人之后才知道自己的困惑。

3、知不足,然后能自反也;

翻译:知道自己的学识不足,然后就才能自我反省

4、期此之谓乎:

翻译:大概这话说的就是这个道理吧。

部编版八年级下册22课《礼记二则》注释、翻译、默写、简答习题

《虽有嘉肴》《大道之行也》习题带答案【部编版八下第22课】班级:姓名:题型:【重点课下注释默写】【重点句子翻译】【理解性默写】【课文内容理解简答题】三、理解性默写:①、《虽有佳肴》中运用类比推理的方法,以“佳肴”类比“至道”,说明实践出真知的道理的句子是:②、教学相长指教和学相互促进。

出自《礼记·学记》:三、理解性默写:①、《虽有佳肴》中运用类比推理的方法,以“佳肴”类比“至道”,说明实践出真知的道理的句子是:虽有佳肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

②、教学相长指教和学相互促进。

出自《礼记·学记》:是故学然后知不足,教《大道之行也》习题2、选贤与能,讲信修睦。

3、故人不独亲其亲,不独子其子4、使老有所终。

5、矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

6、是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。

①、可以为现在政府任用人才,营造社会风气所借鉴的两句是:②、孟子曾说“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼,天下可运于掌。

”与之相近的语句是:③、大道的内涵是实行民主体制、共同管理公共事务:④、“大同社会”是各尽所能,即:⑤、社会”实行各取所需,即:⑥、“大同社会”社会安定和平,即:这是全文的总括句。

四、课内简答题:1、课文中所提到的大道、大同各指什么,我们应该如何理解和认识?2、文中所阐述的大同社会有哪些基本的特征?3、你对文章所描写的“大同”社会有怎样的认识?现实生活中这样的“大同”社会能存在吗?4、“大同”社会与陶渊明的“世外桃源”有相似之处吗?请你对“大同”社会、“世外桃源”做出评价。

2、选贤与能,讲信修睦。

3、故人不独亲其亲,不独子其子4、使老有所终。

5、矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养6、是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。

①、可以为现在政府任用人才,营造社会风气所借鉴的两句是:选贤与能,讲信修睦。

②、孟子曾说“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼,天下可运于掌。

【文言文】虽有嘉肴原文翻译及注释

【文言文】虽有嘉肴原文翻译及注释虽有嘉肴一文运用类比的手法引出要阐明的观点,指出教和学是互相促进、相辅相成的,即“教学相长”,告诉了我们实践出真知的道理以及工作学习和实践的重要性。

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰:“学学半。

”其此之谓乎?古之教者,家有塾,党有庠,术有序,国有学。

比年入学,中年考校。

一年视离经辨志;三年视敬业乐群;五年视博习亲师;七年视论学取友,谓之小成。

九年知类通达,强立而不反,谓之大成。

夫然后足以化民易俗,近者说服而远者怀之,此大学之道也。

《记》曰:“蛾子时术之。

”其此之谓乎!大学始教,皮弁祭菜,示敬道也。

《宵雅》肄三,官其始也。

入学鼓箧,孙其业也。

夏楚二物,收其威也。

未卜禘不视学,游其志也。

时观而勿、语存其心也。

幼者听而弗问,学不躐等也。

此七者,教之大伦也。

《记》曰:“凡学,官先事,士先志。

”其此之谓乎!大学之法:禁于未发之谓豫;当其可之谓时;不凌节而施之谓孙;相观而善之谓摩。

此四者,教之所由兴也。

发然后禁,则扞格而不胜;时过然后学,则勤苦而难成;杂施而不孙,则坏乱而不修;独学而无友,则孤陋而寡闻;燕朋逆其师,燕辟废其学。

此六者,教之所由废也。

译文:尽管有美味可口的菜肴,不吃,就不知道它的味美。

尽管有最好的方法,不学,就不知道它的好。

因此学习了然后就知道不足,教导人然后才知道困惑不通。

知道不足,然后能自我检查,对自己提出要求。

知道困惑,然后能鞭策自己努力进修。

所以说教与学是互相促进的。

《兑命》上说:“教是学的一半。

”说的就是这个道理啊。

古代设学施放,每二十五家的"闾"设有学校叫"塾",每五百家的"党"有自己的学校叫"庠",每一万二千五百家的一"术"有自己的学校叫"序",在天子的王城或诸侯的国都设立有大学。

0《礼记二则》注释、翻译、默写、简答习题

题型:【重点课下注释默写】【重点句子翻译】【理解性默写】【课文内容理解简答题】三、理解性默写:①、《虽有佳肴》中运用类比推理的方法,以“佳肴”类比“至道”,说明实践出真知的道理的句子是:虽有佳肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

②、教学相长指教和学相互促进。

出自《礼记·学记》:是故学然后知不足,教然后知困,知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

四、课内简答题:1、本文的中心思想是什么?《大道之行也》习题2、选贤与能,讲信修睦。

3、故人不独亲其亲,不独子其子4、使老有所终。

5、矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养6、是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。

三、理解性默写:①、可以为现在政府任用人才,营造社会风气所借鉴的两句是:选贤与能,讲信修睦。

②、孟子曾说“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼,天下可运于掌。

”与之相近的语句是:故人不独亲其亲,不独子其子。

③、大道的内涵是实行民主体制、共同管理公共事务天下为公,选贤与能,讲信修睦。

④、“大同社会”是各尽所能,即:力恶其不出于身也,不必为己。

⑤、社会”实行各取所需,即:货恶其弃于地也,不必藏于己⑥、“大同社会”社会安定和平,即:是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

这是全文的总括句。

四、课内简答题:1、课文中所提到的大道、大同各指什么,我们应该如何理解和认识?答:文中“大道”就是指治理社会的最高准则,其治理的效果就是国泰民安的理想状态。

大同可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段。

大道和大同都是当时人们头脑中的理想境界,两个词中带有明显的理想色彩,寄托着人们对未来生活的美好向往。

2、文中所阐述的大同社会有哪些基本的特征?答:a.人人都受到社会的关爱。

b.人人都能安居乐业。

c.货尽其用,人尽其力。

3、你对文章所描写的“大同”社会有怎样的认识?现实生活中这样的“大同”社会能存在吗?答:文中描述的“大同”社会是一个至善至美的社会,那里的人们有着纯洁无邪的心理,互助合作,和睦相处,没有勾心斗角,更没有盗窃乱贼,人与人之间平等,公正,互爱。

【文言文】虽有嘉肴翻译及注释

【文言文】虽有嘉肴翻译及注释《虽有嘉肴》是汉代今文经学的开创者戴圣所作。

文章运用托物言志的手法引出要阐明的观点,指出教和学是互相促进、相辅相成的,即“教学相长”,也告诉了我们实践出真知的道理以及工作学习和实践的重要性。

即使有美味可口的菜肴,不吃,就不知道它的味道甘美;即使有最好的道理,不学习,就不知道它的好处。

所以学习以后才能知道自己的不足之处,教导人以后才知道困惑不通。

知道自己不足之处,这样以后能够反省自己;知道自己困惑的地方,这样以后才能自我勉励。

所以说教与学是互相促进的。

教别人,也能增长自己的学问。

《兑命》上说:“教人是学的一半。

”大概说的就是这个道理吧?虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!虽:即使。

嘉肴:美味的菜。

嘉,好、美。

肴,用鱼、肉做的菜。

旨:味美。

至道:最好的道理。

至,达到极点。

是故:所以。

困:不通,理解不了。

自反:反省自己。

自强:自我勉励。

强:勉励。

教学相长:意思是教和学互相促进。

教别人,也能增长自己的学问。

《兑命》:《尚书》中的一篇。

兑,通“说(yuè)”,指的是殷商时期的贤相傅说(yuè)。

命,《尚书》中的一种文章体裁,内容主要是君王任命官员或赏赐诸侯时发布的政令。

《尚书》,又称《书》《书经》,儒家经典之一。

中国上古历史文件和部分追述古代事迹的著作的汇编。

学学半:教人是学习的一半。

第一个“学”是教的意思。

其此之谓乎:大概说的就是这个道理吧。

其,表示推测戴圣,字次君,西汉官员、学者、汉代今文经学的开创者,梁国睢阳(今河南商丘市睢阳区)人。

生卒年不详,世称小戴,与叔父戴德同学《礼》于后苍,宣帝时以博士参与石渠阁论议,任九江太守,今本《礼记》(儒家经典著作之一),即《小戴礼记》传为圣编。

《汉书》成书于汉建初七年(公元80年)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《虽有嘉肴》习题带答案【部编版八下第22课】

班级:姓名:

题型:【重点课下注释默写】【重点句子翻译】【理解性默写】【赏析辨识选择题】【课外阅读训练】

三、理解性默写:

①、《虽有佳肴》中运用类比推理的方法,以“佳肴”类比“至道”,说明实践出真知的道理的句子是:

②、教学相长指教和学相互促进。

出自《礼记·学记》:

1.选出下列加点字的意义和用法相同的一项是()

2.下列句子中加点的词意义和用法相同的一项是( )

3.下列句子加点词意思相同的一项是( )

A. 不知.其旨也人不知.而不愠

B. 虽有至道.先帝创业未半而中道.崩殂

C. 然后能自反.也其反.激之力

D. 其此之谓.乎太守自谓.也

4.下列句子加点词用法相同的一项是( )

A. 虽.有嘉肴故余虽.愚

B. 不知其.善也欲穷其.林

C. 是故.学然后知不足公问其故.

D.然.后能自强也满目萧然.

5.下列对文章理解有误的一项是( )

A. 作者用对比的方法切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理。

B. 作者通过列举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并

进一步解释,将论述引向深入,得出“教学相长”的结论。

C. 文中“教学相长”是指一个人学习成长的过程:一方面,“学然后知不足”,而后“自反”;另一方面,“教然后知困”,而后“自强”。

D. 短文多运用对偶句,这种句式两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了比喻说理的效果。

6.下面是对文章的理解,不正确的一项是()

A.本文论述了教与学的关系,从中我们可以认识到:在学习上热心帮助

别人、教别人也能增长自己的学问。

B.文章首先通过比喻引出“弗学,不知其善”,接着论述教与学的重要

性及辩证关系,最后才归纳出“教学相长”这个中心。

C.“学学半”运用引用论证,进一步论证了“教学相长”的观点,增强

了文章说服力。

D.本文为新时期教师教学提供了新的方法,师生应多互动,学生要白主

学习,才能发现自己不懂的地方。

五、课外文言文阅读:

秋水《庄子》

秋水时至,百川灌河。

泾流之大,两渚崖之间,不辩牛马。

于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在已。

顺流而东行,至于北海。

东面而视,不见水端。

于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:野语有之曰:闻道百,以为莫已若者,我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。

吾长见笑于大方之家。

1.解释下面加点的词语。

①百川灌.河:②东面.而视:

③河伯始旋.其面目:④而轻.伯夷之义者:

2.翻译下面句子。

①(河伯)以天下之美为尽在已。

②闻道百,以为莫已若者,我之谓也。

3.这篇寓言的寓意是:

三、理解性默写:

①、《虽有佳肴》中运用类比推理的方法,以“佳肴”类比“至道”,说明实践出

真知的道理的句子是:虽有佳肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

②、教学相长指教和学相互促进。

出自《礼记·学记》:是故学然后知不足,教然后知困,知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

四、选择题:

1.选出下列加点字的意义和用法相同的一项是( B )

2.下列句子中加点的词意义和用法相同的一项是( C )

【解析】A代词,它;动词,去往。

B知道;同“智”。

C即使;即使。

D表转折;表并列。

3.下列句子加点词意思相同的一项是( A )

A. 不知.其旨也人不知.而不愠

B. 虽有至道.先帝创业未半而中道.崩殂

C. 然后能自反.也其反.激之力

D. 其此之谓.乎太守自谓.也

【解析】A都是“知道,了解”。

B道理;道路。

C反思;反向。

D说;命名。

4.下列句子加点词用法相同的一项是( A )

A. 虽.有嘉肴故余虽.愚

B. 不知其.善也欲穷其.林

C. 是故.学然后知不足公问其故.

D.然.后能自强也满目萧然.

【解析】A都是连词,译为“虽然”。

B代词,代指“它,至道”;后者是指示代词,译为“那”。

C前者译为“所以”;后者译为“原因,缘故”。

D前者是代词,译为“这样”;后者用作形容词词尾,译为“……的样子”。

5.下列对文章理解有误的一项是( A )

A. 作者用对比的方法切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理。

B. 作者通过列举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深入,得出“教学相长”的结论。

C. 文中“教学相长”是指一个人学习成长的过程:一方面,“学然后知不足”,而后“自反”;另一方面,“教然后知困”,而后“自强”。

D. 短文多运用对偶句,这种句式两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了比喻说理的效果。

【解析】短文先以“嘉肴”与“至道”为喻,指出学习的重要性,这运用了类比的方法,A项中“作者用对比的方法切入话题”理解有误。

6.下面是对文章的理解,不正确的一项是( B )

A.本文论述了教与学的关系,从中我们可以认识到:在学习上热心帮助

别人、教别人也能增长自己的学问。

B.文章首先通过比喻引出“弗学,不知其善”,接着论述教与学的重要

性及辩证关系,最后才归纳出“教学相长”这个中心。

C.“学学半”运用引用论证,进一步论证了“教学相长”的观点,增强

了文章说服力。

D.本文为新时期教师教学提供了新的方法,师生应多互动,学生要白主

学习,才能发现自己不懂的地方。

【解析】B项文中用的是类比手法,将“癌肴的美味”与“道理的好处”进行类比,并没有用比喻手法,表述错误。

故选B项。

五、课外文言文阅读:

秋水《庄子》

秋水时至,百川灌河。

泾流之大,两渚崖之间,不辩牛马。

于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在已。

顺流而东行,至于北海。

东面而视,不见水端。

于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:野语有之曰:闻道百,以为莫已若者,我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。

吾长见笑于大方之家。

1.解释下面加点的词语。

①百川灌.河:注入②东面.而视:面向;朝向

③河伯始旋.其面目:旋转;掉转④而轻.伯夷之义者:认为轻

2.翻译下面句子。

①(河伯)以天下之美为尽在已。

译:(河伯)认为天下一切美好的东西全都聚集在自己身上。

②闻道百,以为莫已若者,我之谓也。

译:知道很多,认为没有人能比得上自己的,说的就是我啊。

(意对即可)3.这篇寓言的寓意是:

答:说明个人的见识是有限的,经过比较,就会显示出自己的不足,如果骄傲自满,就难免贻笑大方。

或:一个人应该有自知之明,要知道山外有山,天外有天,不能坐井观天。