006李正兴高中数学解题方法全书

高中数学基础知识基本方法基本学法(文科)

高中数学基础知识基本方法基本学法(文科)高中数学基本知识·基本思想·基本方法·基本学法主编刘福生2006年高中数学基本知识·基本思想·基本方法一、集合与简易逻辑1.必须弄清集合的元素是什么,是函数关系中自变量的取值?还是因变量的取值?还是曲线上的点?… ;2.数形结合是解集合问题的常用方法,解题时要尽可能地借助数轴、直角坐标系或韦恩图等工具,将抽象的代数问题具体化、形象化、直观化,然后利用数形结合的思想方法解决;3.一个语句是否为命题,关键要看能否判断真假,陈述句、反诘问句都是命题,而祁使句、疑问句、感叹句都不是命题;4.判断命题的真假要以真值表为依据.原命题与其逆否命题是等价命题 ,逆命题与其否命题是等价命题 ,一真俱真,一假俱假,当一个命题的真假不易判断时,可考虑判断其等价命题的真假;5.判断命题充要条件的三种方法:(1)定义法;(2)利用集合间的包含关系判断,若B A ⊆,则A 是B 的充分条件或B 是A 的必要条件;若A=B ,则A 是B 的充要条件;(3)等价法:即利用等价关系"A B B A "⇒⇔⇒判断,对于条件或结论是不等关系(或否定式)的命题,一般运用等价法;6.(1)含n 个元素的集合的子集个数为2n ,真子集(非空子集)个数为2n -1;(2);B B A A B A B A =⇔=⇔⊆(3);)(,)(B C A C B A C B C A C B A C I I I I I I ==二、函数: 研究函数的问题一定要注意定义域优先的原则.1.复合函数的有关问题(1)复合函数定义域求法:若已知f(x)的定义域为[a ,b ],其复合函数f[g(x)]的定义域由不等式a ≤g(x)≤b 解出即可;若已知f[g(x)]的定义域为[a,b],求 f(x)的定义域,相当于x ∈[a,b]时,求g(x)的值域(即 f(x)的定义域);(2)复合函数的单调性由“同增异减”判定;2.函数的奇偶性(1)若f(x)是偶函数,那么f(x)=f(-x)=)(x f ;(2)定义域含零的奇函数必过原点(可用于求参数);(3)判断函数奇偶性可用定义的等价形式:f(x)±f(-x)=0或1)()(±=-x f x f (f(x)≠0);(4)若所给函数的解析式较为复杂,应先化简,再判断其奇偶性;(5)奇函数在对称的单调区间内有相同的单调性;偶函数在对称的单调区间内有相反的单调性;3.函数图像(或方程曲线的对称性)(1)证明函数图像的对称性,即证明图像上任意点关于对称中心(对称轴)的对称点仍在图像上;(2)证明图像C 1与C 2的对称性,即证明C 1上任意点关于对称中心(对称轴)的对称点仍在C 2上,反之亦然;(3)曲线C 1:f(x,y)=0,关于y=x+a(y=-x+a)的对称曲线C 2的方程为f(y -a,x+a)=0(或f(-y+a,-x+a)=0);(4)曲线C 1:f(x,y)=0关于点(a,b )的对称曲线C 2方程为:f(2a -x,2b -y)=0;(5)若函数y=f(x)对x ∈R 时,f(a+x)=f(a -x)恒成立,则y=f(x)图像关于直线x=a 对称;(6)函数y=f(x -a)与y=f(b -x)的图像关于直线x=2b a +对称;4.函数的周期性(1)y=f(x)对x ∈R 时,f(x +a)=f(x -a) 或f(x -2a )=f(x) (a>0)恒成立,则y=f(x)是周期为2a 的周期函数; (2)若y=f(x)是偶函数,其图像又关于直线x=a 对称,则f(x)是周期为2︱a ︱的周期函数;(3)若y=f(x)奇函数,其图像又关于直线x=a 对称,则f(x)是周期为4︱a ︱的周期函数;(4)若y=f(x)关于点(a,0),(b,0)对称,则f(x)是周期为2b a -的周期函数;(5)y=f(x)的图象关于直线x=a,x=b(a ≠b)对称,则函数y=f(x)是周期为2b a -的周期函数;(6)y=f(x)对x ∈R 时,f(x+a)=-f(x)(或f(x+a)= )(1x f -,则y=f(x)是周期为2a 的周期函数; 5.方程k=f(x)有解⇔k ∈D(D 为f(x)的值域);6.a ≥f(x) ⇔a ≥[f(x)]max,; a ≤f(x) ⇔a ≤[f(x)]min; 7.(1)naab b nlog log = (a>0,a ≠1,b>0,n ∈R +);(2) l og a N=aN b b log log ( a>0,a ≠1,b>0,b ≠1);(3) l og a b 的符号由口诀“同正异负”记忆;(4) a log a N = N ( a>0,a ≠1,N>0 );8.能熟练地用定义证明函数的单调性,求反函数,判断函数的奇偶性.9.判断对应是否为映射时,抓住两点:(1)A 中元素必须都有象且唯一;(2)B 中元素不一定都有原象,并且A 中不同元素在B 中可以有相同的象;10.对于反函数,应掌握以下一些结论:(1)定义域上的单调函数必有反函数;(2)奇函数的反函数也是奇函数;(3)定义域为非单元素集的偶函数不存在反函数;(4)周期函数不存在反函数;(5)互为反函数的两个函数具有相同的单调性;(5) y=f(x)与y=f -1(x)互为反函数,设f(x)的定义域为A ,值域为B ,则有f[f -1(x)]=x(x ∈B),f -1[f(x)]=x(x ∈A).11.处理二次函数的问题勿忘数形结合;二次函数在闭区间上必有最值,求最值问题用“两看法”:一看开口方向;二看对称轴与所给区间的相对位置关系;12.恒成立问题的处理方法:(1)分离参数法;(2)转化为一元二次方程的根的分布列不等式(组)求解;13.依据单调性,利用一次函数在区间上的保号性可解决求一类参数的范围问题:)0f(b)0f(a)(0f(b)0f(a)b)u (a 0(0)()()(⎩⎨⎧≤≤⎩⎨⎧≥≥⇔≤≤≤≥+=或)或x h u x g u f ;14.掌握函数)0();0(>+=≠--+=++=c cx y ac b ac b a c x b ax y 的图象和性质;三、数列1.由S n 求a n ,a n ={),2()1(*11N n n S S n S n n ∈≥-=- 注意验证a 1是否包含在后面a n 的公式中,若不符合要单独列出.一般已知条件中含a n 与S n 的关系的数列题均可考虑用上述公式;2.等差数列 *),2(2(111N n n a a a d d a a a n n n n n n ∈≥+=⇔=-⇔-+-为常数)}{ Bn An s b an a n n +=⇔+=⇔2;3.等比数列 ;q a a N)n 2,(n a a a }a 1-n 1n 1n 1-n 2n n ⋅=⇔∈≥⋅=⇔+{4.首项为正(或为负)的递减(或递增)的等差数列前n 项和的最大(或最小)问题,转化为解不等式⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎩⎨⎧≥≤⎩⎨⎧≤≥++000011n n n n a a a a 或解决;5.熟记等差、等比数列的定义,通项公式,前n 项和公式,在用等比数列前n 项和公式时,勿忘分类讨论思想;6.等差数列中, a m =a n + (n -m)d,nm a a d n m --=; 等比数列中,a n =a m q n-m ; q=mn mn a a -;7.当m+n=p+q (m 、n 、p 、q ∈N *)时,对等差数列{a n }有:a m +a n =a p +a q ;对等比数列{a n }有:a m a n =a p a q ;8.若{a n }、{b n }是等差数列,则{ka n +bb n }(k 、b 、a 是非零常数)是等差数列;若{a n }、{b n }是等比数列,则{ka n }、{a n b n }等也是等比数列;9.等差(或等比)数列的“间隔相等的连续等长片断和序列”(如a 1+a 2+a 3,a 4+a 5+a 6,a 7+a 8+a 9…)仍是等差(或等比)数列;10.对等差数列{a n },当项数为2n 时,S 偶—S 奇=nd ;项数为2n -1时,S 奇-S 偶=a 中(n ∈N*);11.若一阶线性递归数列a n =ka n -1+b (k ≠0,k ≠1),则总可以将其改写变形成如下形式:)1(11-+=-+-k b a k k b a n n(n ≥2),于是可依据等比数列的定义求出其通项公式;四、三角函数1.三角函数符号规律记忆口诀:一全正,二正弦,三是切,四余弦;2.对于诱导公式,可用“奇变偶不变,符号看象限”概括;3.记住同角三角函数的基本关系,熟练掌握三角函数的定义、图像、性质;①倒数关系:1cot tan =⋅αα②商数关系:.;ααααααcot sin cos tan cos sin == ③平方关系:1cos sin 22=+αα4.熟知正弦、余弦、正切的和、差、倍公式,正余弦定理,处理三角形内的三角函数问题勿忘三内角和等于1800,一般用正余弦定理实施边角互化.①βαβαβαsin sin cos cos cos =±)(②βαβαβαsin cos cos sin sin ±=±)(③βαβαβαtan tan 1tan tan tan ±=±)(④αααcos 2sin sin2=⑤12cos 2sin 1sin cos cos22222-=-=-=ααααα⑥ααα2tan 12tan tan2-=⑦2cos212cos 2cos212sin 22αααα+=-=,⑧αααααααsin cos 1cos 1sin cos 1cos 12tan-=+=+-±=⑨.积化和差公式[])()(βαβαβα-++=sin sin 21cos sin [])()(βαβαβα--+=sin sin 21sin cos[])()(βαβαβα--+-=cos cos 21sin sin [])()(βαβαβα-++-=cos cos 21cos cos2cos22sinsin sin βαβαβα-+=+⑩.和差化积公式2sin22cossin sin βαβαβα-+=- 2cos22coscos cos βαβαβα-+=+ 2sin22sincos cos βαβαβα-+-=-11.万能公式2tan 122tan2sin2ααα+=, 2tan 12tan -12cos 22ααα+=, 2tan 122tan2tan 2ααα-=5.正弦型函数)(φω+=x A sin y 的对称轴为)(2Z k k x ∈-+=ωφππ;对称中心为))(0,(Z k k ∈-ωφπ;类似可得余弦函数型的对称轴和对称中心;注:图像变换易错点: ωφφωω平移)((+=→=x sin y x sin y )6.(1)正弦平方差公式:sin 2A -sin 2B=sin(A+B)sin(A -B);(2)三角形的内切圆半径r=cb a S ABC ++∆2;(3)三角形的外接圆直径2R=;sin sin sin Cc B b A a ==五、平面向量1.两个向量平行的充要条件,设a=(x 1,y 1),b=(x 2,y 2),λ为实数.(1)向量式:a ∥b(b ≠0)⇔a=λb;(2)坐标式:a ∥b(b ≠0)⇔x 1y 2-x 2y 1=0;2.两个向量垂直的充要条件, 设a=(x 1,y 1),b=(x 2,y 2), (1)向量式:a ⊥b(b ≠0)⇔a •b=0; (2)坐标式:a ⊥b ⇔x 1x 2+y 1y 2=0;3.设a=(x 1,y 1),b=(x 2,y 2),则a •θ=x 1x 2+y 1y 2;其几何意义是a •b 等于a 的长度与b 在a 的方向上的投影的乘积;4.设A (x 1,x 2)、B(x 2,y 2),则S ⊿AOB =122121y x y x -;5.平面向量数量积的坐标表示:(1)若a=(x 1,y 1),b=(x 2,y 2),则a •b=x 1x 2+y 1y 2;221221)()(y y x x -+-=;(2)若a=(x,y),则a 2=a •a=x 2+y 2,22y x a +=;六、不等式1.掌握不等式性质,注意使用条件;2.掌握几类不等式(一元一次、二次、绝对值不等式、简单的指数、对数不等式)的解法,尤其注意用分类讨论的思想解含参数的不等式;勿忘数轴标根法,零点分区间法;3.掌握用均值不等式求最值的方法,在使用a+b ≥ab 2(a>0,b>0)时要符合“一正二定三相等”;注意均值不等式的一些变形,如2222)2(;)2(2b a ab b a b a +≤+≥+;七、直线和圆的方程直线方程的五种形式:点斜式:)(00x x k y y -=- 斜截式:b kx y +=;两点式:)(2121121121y y x x x x x x y y y y ≠≠--=--,截距式:1bya x =+,一般式:0)B A 0C By Ax 22≠+=++(圆的方程:标准式:0)r r b y a x 222>=-+-()()(一般式:)04F E 0(D F E y Dx y x 2222>-+=++++参数式:为参数)θθθ(⎩⎨⎧+=+=rsin b y rcos a x1.设三角形的三个顶点是A (x 1,y 1)、B(x 2,y 2)、C (x 3,y 3),则⊿ABC 的重心G 为(3,3321321y y y x x x ++++);2.直线l 1:A 1x+B 1y+C 1=0与l 2: A 2x+B 2y+C 2=0垂直的充要条件是A 1A 2+B 1B 2=0;3.两条平行线Ax+By+C 1=0与 Ax+By+C 2=0的距离是2221B A C C d +-=;4.Ax 2+Bxy+Cy 2+Dx+Ey+F=0表示圆的充要条件 :A=C ≠0且B=0且D 2+E 2-4AF>0;5.过圆x 2+y 2=r 2上的点M(x 0,y 0)的切线方程为:x 0x+y 0y=r 2;6.以A(x 1,y 1)、B(x 2,y 2)为直径的圆的方程是(x -x 1)(x -x 2)+(y -y 1)(y -y 2)=0;7.求解线性规划问题的步骤是:(1)根据实际问题的约束条件列出不等式;(2)作出可行域,写出目标函数;(3)确定目标函数的最优位置,从而获得最优解;八、圆锥曲线方程1.椭圆焦半径公式:设P (x 0,y 0)为椭圆12222=+by ax (a>b>0)上任一点,焦点为F 1(-c,0),F 2(c,0),则0201,ex a PF ex a PF -=+=(e 为离心率);2.双曲线焦半径公式:设P (x 0,y 0)为双曲线12222=-by ax (a>0,b>0)上任一点,焦点为F 1(-c,0),F 2(c,0),则:(1)当P 点在右支上时,0201,ex a PF ex a PF +-=+=;(2)当P 点在左支上时,0201,ex a PF ex a PF -=--=;(e 为离心率);另:双曲线12222=-by ax (a>0,b>0)的渐进线方程为02222=-by ax;3.抛物线焦半径公式:设P (x 0,y 0)为抛物线y 2=2px(p>0)上任意一点,F 为焦点,则20px PF +=;y 2=2px(p <0)上任意一点,F 为焦点,则20p x PF+-=;4.涉及圆锥曲线的问题勿忘用定义解题;5.共渐近线x ab y ±=的双曲线标准方程为λλ(2222=-by ax 为参数,λ≠0);6.计算焦点弦长可利用上面的焦半径公式,一般地,若斜率为k 的直线被圆锥曲线所截得的弦为AB , A 、B 两点分别为A(x 1,y 1)、B(x 2,y 2),则弦长]4))[(1(1212212122x x x x k x x k AB -++=-⋅+=]4)[()11(11212212122y y y y ky y k -+⋅+=-⋅+=.注:这里体现了解析几何“设而不求”的解题思想;7.椭圆、双曲线的通径(最短弦)为a b 22,焦准距为p=c b 2,抛物线的通径为2p ,焦准距为p; 双曲线12222=-by a x (a>0,b>0)的焦点到渐近线的距离为b;8.中心在原点,坐标轴为对称轴的椭圆,双曲线方程可设为Ax 2+Bx 2=1;9.抛物线y 2=2px(p>0)的焦点弦(过焦点F 的弦)为AB ,A (x 1,y 1)、B(x 2,y 2),则有如下结论:(1)AB =x 1+x 2+p;(2)y 1y 2=-p 2,x 1x 2=42p ;(3)p 2FB 1FA 1=+. (4)αα(2sin 2PAB =是直线AB 的倾斜角)10.过椭圆12222=+by a x (a>b>0)左焦点的焦点弦为AB ,则)(221x x e a AB ++=,过右焦点的弦)(221x x e a AB +-=;11.对于y2=2px(p ≠0)抛物线上的点的坐标可设为(py 22,y 0),以简化计算;12.处理椭圆、双曲线、抛物线的弦中点问题常用代点相减法,设A(x 1,y 1)、B(x 2,y 2)为椭圆12222=+by a x (a>b>0)上不同的两点,M(x 0,y 0)是AB 的中点,则K AB K OM =22a b -;对于双曲线12222=-by a x (a>0,b>0),类似可得:K AB .K OM =22ab ;对于y 2=2px(p ≠0)抛物线有K AB =212y y p +13.求轨迹的常用方法:(1)直接法:直接通过建立x 、y 之间的关系,构成F(x,y)=0,是求轨迹的最基本的方法;步骤为:建(建系)设(设点)现(将动点M 满足的等量关系列出)代(将M 点的坐标代入上述等量关系)化(将等式化简).最后要检验纯粹性.(2)待定系数法:所求曲线是所学过的曲线:如直线,圆锥曲线等,可先根据条件列出所求曲线的方程,再由条件确定其待定系数,代回所列的方程即可;(3)代入法(相关点法或转移法):若动点P(x,y)依赖于另一动点Q(x 1,y 1)的变化而变化,并且Q(x 1,y 1)又在某已知曲线上,则可先用x 、y 的代数式表示x 1、y 1,再将x 1、y 1带入已知曲线得要求的轨迹方程;(4)定义法:如果能够确定动点的轨迹满足某已知曲线的定义,则可由曲线的定义直接写出方程;(5)参数法:当动点P (x,y )坐标之间的关系不易直接找到,也没有相关动点可用时,可考虑将x 、y 均用一中间变量(参数)表示,得参数方程,再消去参数得普通方程.九、直线、平面、简单几何体1.从一点O 出发的三条射线OA 、OB 、OC ,若∠AOB=∠AOC ,则点A 在平面∠BOC 上的射影在∠BOC 的平分线上;2. 已知:直二面角M -AB -N 中,AE ⊂ M ,BF ⊂ N,∠EAB=1θ,∠ABF=2θ,异面直线AE 与BF 所成的角为θ,则;cos cos cos 21θθθ= 3.立平斜公式:如图,AB 和平面所成的角是1θ,AC 在平面内,AC 和AB 的射影AB 成2θ,设∠BAC=3θ,则cos 1θcos 2θ=cos 3θ;4.异面直线所成角的求法:(1)平移法:在异面直线中的一条直线中选择一特殊点,作另一条的平行线;(2)补形法:把空间图形补成熟悉的或完整的几何体,如正方体、平行六面体、长方体等,其目的在于容易发现两条异面直线间的关系;5.直线与平面所成的角斜线和平面所成的是一个直角三角形的锐角,它的三条边分别是平面的垂线段、斜线段及斜线段在平面上的射影.通常通过斜线上某个特殊点作出平面的垂线段,垂足和斜足的连线,是产生线面角的关键;6.二面角的求法(1)定义法:直接在二面角的棱上取一点(特殊点),分别在两个半平面内作棱的垂线,得出平面角,用定义法时,要认真观察图形的特性;(2)三垂线法:已知二面角其中一个面内一点到一个面的垂线,用三垂线定理或逆定理作出二面角的平面角;(3)垂面法:已知二面角内一点到两个面的垂线时,过两垂线作平面与两个半平面的交线所成的角即为平面角,由此可知,二面角的平面角所在的平面与棱垂直;(4)射影法:利用面积射影公式S 射=S 原cos θ,其中θ为平面角的大小,此方法不必在图形中画出平面角;特别:对于一类没有给出棱的二面角,应先延伸两个半平面,使之相交出现棱,然后再选用上述方法(尤其要考虑射影法).7.空间距离的求法(1)两异面直线间的距离,高考要求是给出公垂线,所以一般先利用垂直作出公垂线,然后再进行计算;(2)求点到直线的距离,一般用三垂线定理作出垂线再求解;(3)求点到平面的距离,一是用垂面法,借助面面垂直的性质来作,因此,确定已知面的垂面是关键;二.是用转化法,转化为线面距.三是用等体积法.不作出公垂线,转化为求三棱锥的高,利用等体积法列方程求解;8.正棱锥的各侧面与底面所成的角相等,记为θ,则底侧S cos S =⋅θ;9.已知:长方体的体对角线与过同一顶点的三条棱所成的角分别为,,,γβα因此有cos 2α+cos 2β+cos 2γ=1; 若长方体的体对角线与过同一顶点的三侧面所成的角分别为,,,γβα则有cos 2α+cos 2β+cos 2γ=2;10.正方体和长方体的外接球的直径等与其体对角线长;11.欧拉公式:如果简单多面体的顶点数为V,面数为F,棱数为E.那么V+F -E=2;并且棱数E =各顶点连着的棱数和的一半=各面边数和的一半;12.球的体积公式V=334R π,表面积公式24R S π=;掌握球面上两点A 、B 间的距离求法:(1)计算线段AB 的长,(2)计算球心角∠AOB 的弧度数;(3)用弧长公式计算劣弧AB 的长;十、排列组合和概率1.排列数公式:m n A =n(n-1)(n-2)…(n-m +1)=)!(!m n n -(m ≤n,m 、n ∈N*),当m=n 时为全排列n n A =n(n-1)(n-2)…3.2.1;2.组合数公式:123)2()1()1()1(!⋅⋅⋅⋅⋅-⋅-⋅--⋅⋅⋅-⋅==m m m m n n n m A C mn m n(m ≤n ),10==n n n C C ;3.组合数性质:r n r n r n m n n m n C C C C C 11;+--=+=;4.常用性质:n.n!=(n+1)!-n!;即;11n n n n n n A A nA -=++;111+++=+⋅⋅⋅++r r r n r r r r C C C C(1≤r ≤n );5.二项式定理:(1)掌握二项展开式的通项:);,...,2,1,0(1n r b a C T r r n r n r ==-+(2)注意第r +1项二项式系数与第r +1系数的区别;6.二项式系数具有下列性质:(1) 与首末两端等距离的二项式系数相等;(2) 若n 为偶数,中间一项(第2n +1项)的二项式系数最大;若n 为奇数,中间两项(第21+n 和21+n +1项)的二项式系数最大;(3);2;213120210-=⋅⋅⋅++=⋅⋅⋅++=+⋅⋅⋅+++n n n n n n n n n n n C C C C C C C C7.F(x)=(ax+b)n 展开式的各项系数和为f(1);奇数项系数和为)]1()1([21--f f ;偶数项的系数和为)]1()1([21-+f f ;8.概率:(1)等可能事件的概率公式: P (A )=mn ;(2)互斥事件分别发生的概率公式为:P(A+B)=P(A)+P(B);(3)相互独立事件同时发生的概率公式为P(AB)=P(A)P(B);(4)独立重复试验概率公式)(k P n =;)1(k n k k n p p C --⋅(5)如果事件A 、B 互斥,那么事件A 与B 、A 与B 及事件A 与B 也都是互斥事件;(6)如果事件A 、B 相互独立,那么事件A 、B 至少有一个不发生的概率是:1-P (AB )=1-P(A)P(B);(6)如果事件A 、B 相互独立,那么事件A 、B 至少有一个发生的概率是:1-P (A •B )=1-P(A )P(B );文科选修内容基本知识十一、抽样方法、总体分布的估计与总体的期望和方差1.掌握抽样的二种方法:(1)简单随机抽样(包括抽签符和随机数表法);(2)分层抽样,常用于某个总体由差异明显的几部分组成的情形;2.总体分布的估计:用样本估计总体,是研究统计问题的一个基本思想方法,一般地,样本容量越大,这种估计就越精确,要求能画出频率分布表和频率分布直方图;3.总体特征数的估计:(1)学会用样本平均数∑==+⋅⋅⋅++=ni i n x n x x x nx 1211)(1去估计总体平均数;(2)学会用样本方差])()()[(1222212x x x x x x nSn -+⋅⋅⋅+-+-=)(1)(121221x n x n x x n n i i n i i-=-=∑∑==去估计总体方差2σ及总体标准差;(2)学会用修正的样本方差])()()[(11222212*x x x x x x n S n -+⋅⋅⋅+-+--=去估计总体方差2σ,会用*S 去估计σ;十二、导数及应用1.导数的定义:f(x)在点x 0处的导数记作xx f x x f x f y x x x ∆-∆+='='→∆=)()(lim)(00000;2.根据导数的定义,求函数的导数步骤为:(1)求函数的增量);()(x f x x f y -∆+=∆(2)求平均变化率xx f x x f xy ∆-∆+=∆∆)()(;(3)取极限,得导数xy x f x ∆∆='→∆0lim )(;3.导数的几何意义:曲线y =f (x ) 在点P (x 0,f(x 0))处的切线的斜率是).(0x f '相应地,切线方程是);)((000x x x f y y -'=-4.常见函数的导数公式:Q);(m mx )(x );(C 01-m m ∈='='为常数C5.导数的应用:(1)利用导数判断函数的单调性:设函数y =f (x )在某个区间内可导,如果,0)(>'x f 那么f(x)为增函数;如果,0)(<'x f 那么f(x)为减函数;如果在某个区间内恒有,0)(='x f 那么f(x)为常数;(2)求可导函数极值的步骤:①求导数)(x f ';②求方程0)(='x f 的根;③检验)(x f '在方程0)(='x f 根的左右的符号,如果左正右负,那么函数y=f(x)在这个根处取得最大值;如果左负右正,那么函数y=f(x)在这个根处取得最小值;(3)求可导函数最大值与最小值的步骤:①求y=f(x)在(a,b)内的极值;②将y=f(x)在各极值点的极值与f (a )、f (b )比较,其中最大的一个为最大值,最小的一个是最小值.中学数学重要数学思想一、 函数方程思想函数方程思想就是用函数、方程的观点和方法处理变量或未知数之间的关系,从而解决问题的一种思维方式,是很重要的数学思想.1.函数思想:把某变化过程中的一些相互制约的变量用函数关系表达出来,并研究这些量间的相互制约关系,最后解决问题,这就是函数思想;2.应用函数思想解题,确立变量之间的函数关系是一关键步骤,大体可分为下面两个步骤:(1)根据题意建立变量之间的函数关系式,把问题转化为相应的函数问题;(2)根据需要构造函数,利用函数的相关知识解决问题;(3)方程思想:在某变化过程中,往往需要根据一些要求,确定某些变量的值,这时常常列出这些变量的方程或(方程组),通过解方程(或方程组)求出它们,这就是方程思想;3.函数与方程是两个有着密切联系的数学概念,它们之间相互渗透,很多方程的问题需要用函数的知识和方法解决,很多函数的问题也需要用方程的方法的支援,函数与方程之间的辩证关系,形成了函数方程思想.二、 数形结合思想数形结合是中学数学中四种重要思想方法之一,对于所研究的代数问题,有时可研究其对应几何的性质使问题得以解决(以形助数);或者对于所研究的几何问题,可借助于对应图形的数量关系使问题得以解决(以数助形),这种解决问题的方法称之为数形结合.1.数形结合与数形转化的目的是为了发挥形的生动性和直观性,发挥数的思路的规范性与严密性,两者相辅相成,扬长避短.2.恩格斯是这样来定义数学的:“数学是研究现实世界的量的关系与空间形式的科学”.这就是说:数形结合是数学的本质特征,宇宙间万事万物无不是数和形的和谐的统一.因此,数学学习中突出数形结合思想正是充分把握住了数学的精髓和灵魂.3.数形结合的本质是:几何图形的性质反映了数量关系,数量关系决定了几何图形的性质.4.华罗庚先生曾指出:“数缺性时少直观,形少数时难入微;数形结合百般好,隔裂分家万事非.”数形结合作为一种数学思想方法的应用大致分为两种情形:或借助于数的精确性来阐明形的某些属性,或者借助于形的几何直观性来阐明数之间的某种关系.5.把数作为手段的数形结合主要体现在解析几何中,历年高考的解答题都有关于这个方面的考查(即用代数方法研究几何问题).而以形为手段的数形结合在高考客观题中体现.6.我们要抓住以下几点数形结合的解题要领:(1) 对于研究距离、角或面积的问题,可直接从几何图形入手进行求解即可;(2) 对于研究函数、方程或不等式(最值)的问题,可通过函数的图象求解(函数的零点,顶点是关键点),作好知识的迁移与综合运用;(3) 对于以下类型的问题需要注意:;)3(;)2(;)()()1(22By Ax bx ay b y a x +---+-;)5();sin ,(cos )4(22b ab a F +±θθ可分别通过构造距离函数、斜率函数、截距函数、单位圆x 2+y 2=1上的点)sin ,(cos θθ及余弦定理进行转化达到解题目的.三、 分类讨论的数学思想分类讨论是一种重要的数学思想方法,当问题的对象不能进行统一研究时,就需要对研究的对象进行分类,然后对每一类分别研究,给出每一类的结果,最终综合各类结果得到整个问题的解答.1.有关分类讨论的数学问题需要运用分类讨论思想来解决,引起分类讨论的原因大致可归纳为如下几种:(1)涉及的数学概念是分类讨论的;(2)运用的数学定理、公式、或运算性质、法则是分类给出的;(3)求解的数学问题的结论有多种情况或多种可能性;(4)数学问题中含有参变量,这些参变量的不同取值导致不同的结果的;(5)较复杂或非常规的数学问题,需要采取分类讨论的解题策略来解决的.2.分类讨论是一种逻辑方法,在中学数学中有极广泛的应用.根据不同标准可以有不同的分类方法,但分类必须从同一标准出发,做到不重复,不遗漏 ,包含各种情况,同时要有利于问题研究.四、 化归与转化思想所谓化归思想方法,就是在研究和解决有关数学问题时采用某种手段将问题通过变换使之转化,进而达到解决的一种方法.一般总是将复杂的问题通过变化转化为简单的问题,将难解问题通过变换转化为容易求解的问题,将未解决的问题转化为已解决的问题.立体几何中常用的转化手段有1.通过辅助平面转化为平面问题,把已知元素和未知元素聚集在一个平面内,实现点线、线线、线面、面面位置关系的转化;2.平移和射影,通过平移或射影达到将立体几何问题转化为平面问题,化未知为已知的目的;3.等积与割补;4.类比和联想;5.曲与直的转化;6.体积比,面积比,长度比的转化;7.解析几何本身的创建过程就是“数”与“形”之间互相转化的过程.解析几何把数学的主要研究对象数量关系与几何图形联系起来,把代数与几何融合为一体.中学数学常用解题方法1.配方法配方法是指将一代数形式变形成一个或几个代数式平方的形式,其基本形式是:ax 2+bx+c=)0(44)2(22≠-++a ab ac a b x a .高考中常见的基本配方形式有:(1) a 2+b 2= (a + b)2- 2a b = (a -b) 2+ 2 ab;(2) a 2+ b 2+ ab =22)23()21(b b a ++;(3) a 2+ b 2+c 2= (a +b + c)2- 2 ab – 2 a c – 2 bc; (4) a 2+ b 2+ c 2- a b – bc – a c = 21[ ( a - b)2+ (b - c)2+ (a - c)2]; (5) 2)1(1222-+=+xx x x ; 配方法主要适用于与二次项有关的函数、方程、等式、不等式的讨论,求解与证明及二次曲线的讨论.2.待定系数法㈠ 待定系数法是把具有某种确定性时的数学问题,通过引入一些待定的系数,转化为方程组来解决.待定系数法的主要理论依据是:(1)多项式f(x)=g(x)的充要条件是:对于任意一个值a ,都有f (a )=g(a);(2)多项式f(x) ≡g(x)的充要条件是:两个多项式各同类项的系数对应相等;㈡ 运用待定系数法的步骤是:(1)确定所给问题含待定系数的解析式(或曲线方程等); (2)根据恒等条件,列出一组含待定系数的方程;(3)解方程或消去待定系数,从而使问题得到解决;㈢ 待定系数法主要适用于:求函数的解析式,求曲线的方程,因式分解等.3.换元法换元法是指引入一个或几个新的变量代替原来的某些变量(或代数式),对新的变量求出结果之后,返回去求原变量的结果.换元法通过引入新的元素将分散的条件联系起来,或者把隐含的条件显示出来,或者把条件与结论联系起来,或者变为熟悉的问题.其理论根据是等量代换.高中数学中换元法主要有以下两类:(1)整体换元:以“元”换“式”; (2)三角换元 ,以“式”换“元”;(3)此外,还有对称换元、均值换元、万能换元等;换元法应用比较广泛.如解方程,解不等式,证明不等式,求函数的值域,求数列的通项与和等,另外在解析几何中也有广泛的应用.运用换元法解题时要注意新元的约束条件和整体置换的策略.4.向量法向量法是运用向量知识解决问题的一种方法,解题常用下列知识:(1)向量的几何表示,两个向量共线的充要条件;(2)平面向量基本定理及其理论;(3)利用向量的数量积处理有关长度、角度和垂直的问题;(4)两点间距离公式、线段的定比分点公式、平移公式;5.分析法、综合法(1)分析法是从所求证的结果出发,逐步推出能使它成立的条件,直至已知的事实为止;分析法是一种“执果索因”的直接证法.(2)综合法是从已经证明的结论、公式出发,逐步推出所要求证的结论.综合法是一种“由因导果”,叙述流畅的直接证法.(3)分析法、综合法是证明数学问题的两大最基本的方法.分析法“执果索因”的分析方法,思路清晰,容易找到解题路子,但书写格式要求较高,不容易叙述清楚,所以分析法、综合法常常交替使用.分析法、综合法应用很广,几乎所有题都可以用这两个方法来解.6.反证法反证法是数学证明的一种重要方法,因为命题p与它的否定非p的真假相反,所以要证一个命题为真,只要证它的否定为假即可.这种从证明矛盾命题(即命题的否定)为假进而证明命题为真的证明方法叫做反证法.㈠反证法证明的一般步骤是:(1)反设:假设命题的结论不成立,即假设结论的反面成立;(2)归谬:从命题的条件和所作的结论出发,经过正确的推理论证,得出矛盾的结果;(3)结论:有矛盾判定假设不正确,从而肯定的结论正确;㈡反证法的适用范围:(1)已知条件很少或由已知条件能推得的结论很少时的命题;(2)结论的反面是比原结论更具体、更简单的命题,特别是结论是否定形式(“不是”、“不可能”、“不可得”)等的命题;(3)涉及各种无限结论的命题;(4)以“最多(少)、若干个”为结论的命题;(5)存在性命题;(6)唯一性命题;(7)某些定理的逆定理;(8)一般关系不明确或难于直接证明的不等式等.㈢反证法的逻辑依据是“矛盾律”和“排中律”.7.另外:还有数学归纳法、同一法、整体代换法高中数学学法指导一、崭新的数学观:1988—1991年,我国数学家群体两次云集南开大学,召开了世人关注的“二十一世纪中国数学展望学术讨论会”,国家自然科学基金会向大会的报告中明确指出:“今天可以说,数学是关于模式和秩序的科学”.1. 什么是数学模式?数学中的所有定义、定理、公式、法则、原理和具体方法(如待定系数法,数学归纳法等)都是数学模。

高考数学解题36计经典版

第1计

芝麻开门

点到成功

●计名释义 七品芝麻官,说的是这个官很小,就是芝麻那么小的一点. 《阿里巴巴》用“芝麻开门”,讲的是“以 小见大”. 就是那点芝麻,竟把那个庞然大门给“点”开了. 数学中,以点成线、以点带面、两线交点、三线共点、还有顶点、焦点、极限点等等,这些足以说明“点” 的重要性. 因此,以点破题,点到成功就成了自然之中、情理之中的事了. ●典例示范 [例题] ( 2006 年鄂卷第 15 题)将杨辉三角中的每一个数 C n 都 换成分数

一分为二进行依次列项时,我们总是“取右舍左”,而舍去的各项(虚线所串)所成数列的极限是 0. 因此得到 lim an 2 这就是本题第 2 空的答案. n

1

[点评] 解题的关键是“以点破门”,这里的点是一个具体的数 ,采用的方法是以点串线——三角 形中的实线,实线上端折线所对的那个数

1 就是问题的答案. 2

1 2

[法 2] 第二问实质上是求莱布尼茨三角形中从第三行起每一行的倒数的和,即

an

1 1 1 1 1 根据第一问所推出的结论只需在原式基础上增加 0 1 2 n 3 n2 3C 2 4C 3 5C 4 nC n 1 (n 1)C n

一项

1 1 , 则由每一行中的任一数都等于其 “脚下” 两数的和, 结合给出的数表可逐次向上求和为 , n 1 2 (n 1)C n

x2 y2 1 的长轴 AB 分成 8 份,过每个分点作 x 25 16

轴的垂线交椭圆的上半部分于 P1,P2,…,P7 七个点,F 是椭圆的一 个焦点,则|P1F|+|P2F|+……+|P7F|=_______. 2.如图所示,直三棱柱 ABC—A1B1C1 中,P,Q 分别是侧棱 AA1, CC1 上的点, 且 A1P=CQ, 则四棱锥 B1—A1PQC1 的体积与多面体 ABC—PB1Q 的体积比值为 . ●参考解答 1.找“点”——椭圆的另一个焦点 F2. 连接 P1F2 、P2F2 、…、P7F2,由椭圆的定义 FP5+P5 F2 = 2a =10 如此类推 FP1+P1F2 = FP2 + P2F2 = … =FP7 + P7F2 = 7×10 = 70 由椭圆的对称性可知,本题的答案是 70 的一半即 35. 2.找“点”——动点 P、Q 的极限点. 如图所示,令 A1P = CQ = 0. 即动点 P 与 A1 重合,动点 Q 与 C 重合. 则多面体蜕变为四棱锥 C—AA1B1B,四棱锥蜕化为三棱 显然 VC — A 1B 1C 1

高中全程复习方略数学(理) 6.6 直接证明与间接证明

(3)因为“至少有一个”的反面是“一个也没有”,所以“三角

形三个内角至少有一个不大于60°” 的否定是“三角形三个内

角一个也没有不大于60°”,即“三角形三个内角都大于

60°”.

答案:(1)①√ (2) 3 a 3 b.

②√

③√

(2)分析法

①定义:从要证明的结论出发,逐步寻求使它成立的充分条件, 判定一个明显成立的条件 直至最后,把要证明的结论归结______________________ (已知条件、定理、定义、公理等)为止的证明方法. ②框图表示:

(Q表示要证明的结论). ③文字表示为:“要证……”,“只需证……”,“即证……” ④思维过程:执果索因.

第六节 直接证明与间接证明

三年9考

高考指数:★★★

1.了解直接证明的两种基本方法——分析法和综合法;了解分 析法和综合法的思考过程、特点;

2.了解间接证明的一种基本方法——反证法,了解反证法的思

考过程、特点.

1.本考点在历年高考中均有体现,主要以直接证明中的综合法

为主; 2.分析法的思想应用广泛,反证法仅作为客观题的判断方法, 一般不会单独命题. 3.题型以解答题为主,主要在与其他知识点交汇处命题.

(2)利用反证法证题的步骤 ①假设命题的结论不成立,即假设结论的反面成立; ②由假设出发进行正确的推理,直到推出矛盾为止; ③由矛盾断言假设不成立,从而肯定原命题的结论成立.

简言之,否定→归谬→断言.

【即时应用】 (1)判断下列说法是否正确.(请在括号内打“√”或“×”) ①综合法是由因导果法( ②综合法是顺推法( ) ) )

式,在表达中要注意叙述形式的规范.

【全套解析】高三数学一轮复习 6-7 数学归纳法课件 (理) 新人教A版

高三总复习

人教A 版 · 数学 (理)

热点之二

用数学归纳法证明有关问题

用数学归纳法可以证明与正整数有关的恒等式、不等式、整除性 问题和几何问题等,应用数学归纳法要注意其基本步骤.

1 1 解析:f(n)表示n项的和,则f(n+1)= + n+1+1 n+1+2 1 1 +…+ + . n+1+n n+1+n+1 ∴f(n+1)-f(n) 1 1 1 = + - 2n+1 2n+2 n+1 1 1 = - . 2n+1 2n+2

答案:D

高三总复习

人教A 版 · 数学 (理)

高三总复习

人教A 版 · 数学 (理)

第七节

数学归纳法

高三总复习

人教A 版 · 数学 (理)

1.了解数学归纳法的原因,掌握用数学归纳法证 明问题的基本步骤. 2.能用数学归纳法证明一些简单的数学命题.

高三总复习

人教A 版 · 数学 (理)

1.归纳法 由一系列有限的特殊事例得出一般结论 的推理方法叫归纳法.根

高三总复习

人教A 版 · 数学 (理)

=(k+1)f(k+1)-(k+1) =(k+1)[f(k+1)-1], ∴当n=k+1时结论仍然成立. ∴f(1)+f(2)+…+f(n-1)=n[f(n)-1](n≥2,n∈N*).

高三总复习

人教A 版 · 数学 (理)

即时训练用数学归纳法证明: n 1 1 1 1 1+ ≤1+ + +…+ n≤ +n(n∈N*). 2 2 3 2 2 1 1 证明:(1)当n=1时,左式=1+ ,右式= +1, 2 2

1 1 1 4.用数学归纳法证明:“1+ + +…+ n <n(n∈N*, 2 3 2 -1 n>1)”时,由n=k(k>1)不等式成立,推理n=k+1时,左边应增 加的项数是________.

如何解答平面向量最值问题

4x 4y

4

解题宝典

性运算法则、数量积公式来求向量模的表达式,再求

该表达式的最值,即可求得向量的模的最值.还可以根

据向量的几何意义构造出几何图形,将所求向量的模

y

≥ 1 (5 + 2 ∙4x ) = 9 ,

x y

4

4

看作三角形、四边形的一条边长,确定向量的模取最

当且仅当

∠ADC = 90°,

例3.已知直角梯形 ABCD 中,AD//BC,

1

= AM +

AN,

4x

4y

图1

有些平面向量最值问题中含有参数,要求参数的

最值或取值范围,需根据题意建立关于参数的关系

式,将问题转化为求代数式的最值问题,利用基本不

等式、函数的性质来求最值.还可以根据题意和向量加

减法的几何意义:三角形法则和平行四边形法则,画

a

(1)数列的通项公式 n ;

解:

(1)要使 C

{

-A

2m - 2

11 - 3m

2

数学篇

40

76

77

77

77

因 为 77 - 15 =(76 + 1) - 15 = 76 + C177·76 + ⋯

+C - 15 = 76(76 + C ·76 + ⋯ + C ) + 1 - 15 = 4 × 19

因为 BM = x BA + y BD = 2x BE + y BD ,

y

所以 λBN = 2x BE + y BD ,

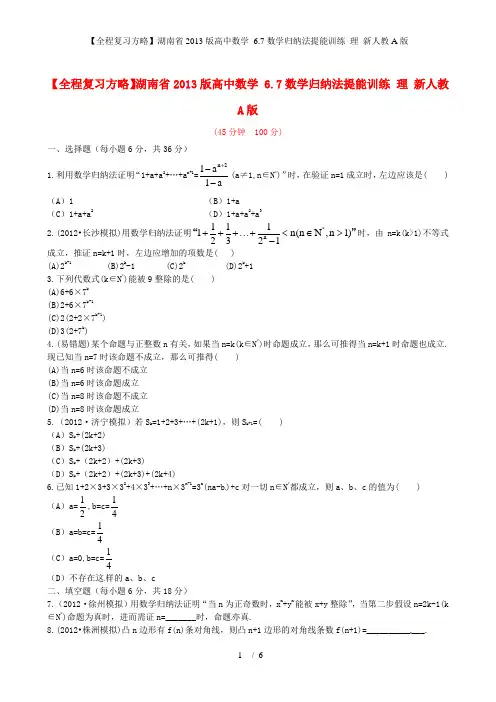

【全程复习方略】湖南省高中数学 6.7数学归纳法提能训练 理 新人教A版

【全程复习方略】湖南省2013版高中数学 6.7数学归纳法提能训练 理 新人教A 版(45分钟 100分)一、选择题(每小题6分,共36分)1.利用数学归纳法证明“1+a+a 2+…+a n+1=n 21a 1a+--(a ≠1,n ∈N *)”时,在验证n=1成立时,左边应该是( )(A )1(B )1+a(C )1+a+a 2(D )1+a+a 2+a 32.(2012•长沙模拟)用数学归纳法证明*n 1111n(n N ,n 1)2321+++⋯+<∈>-“”时,由n=k(k>1)不等式成立,推证n=k+1时,左边应增加的项数是( )(A)2k-1 (B)2k -1 (C)2k (D)2k+13.下列代数式(k ∈N *)能被9整除的是( )(A)6+6×7k(B)2+6×7k-1(C)2(2+2×7k+1)(D)3(2+7k)4.(易错题)某个命题与正整数n 有关,如果当n=k(k ∈N *)时命题成立,那么可推得当n=k+1时命题也成立.现已知当n=7时该命题不成立,那么可推得( ) (A)当n=6时该命题不成立 (B)当n=6时该命题成立 (C)当n=8时该命题不成立 (D)当n=8时该命题成立5.(2012·济宁模拟)若S k =1+2+3+…+(2k+1),则S k+1=( ) (A )S k +(2k+2) (B )S k +(2k+3)(C )S k +(2k+2)+(2k+3)(D )S k +(2k+2)+(2k+3)+(2k+4)6.已知1+2×3+3×32+4×33+…+n ×3n-1=3n (na-b )+c 对一切n ∈N *都成立,则a 、b 、c 的值为( )(A )a=12,b=c=14(B )a=b=c=14(C )a=0,b=c=14(D )不存在这样的a 、b 、c二、填空题(每小题6分,共18分)7.(2012·徐州模拟)用数学归纳法证明“当n 为正奇数时,x n +y n能被x+y 整除”,当第二步假设n=2k-1(k∈N *)命题为真时,进而需证n=_______时,命题亦真.8.(2012•株洲模拟)凸n 边形有f(n)条对角线,则凸n+1边形的对角线条数f(n+1)=_____________.9.用数学归纳法证明:()()()()222n n 112n ;13352n 12n 122n 1+++⋯+=⨯⨯-++当推证当n=k+1等式也成立时,用上归纳假设后需要证明的等式是_______.三、解答题(每小题15分,共30分) 10.(2012·赣州模拟)数列{a n }中,a 1=-23,当n>1,n ∈N *时,S n +n1S =a n -2,(1)求S 1,S 2,S 3的值;(2)猜想S n 的表达式,并证明你的猜想. 11.(2012·邢台模拟)若不等式111an 1n 23n 124++⋯+>+++对一切正整数n 都成立,猜想正整数a 的最大值,并证明结论.【探究创新】(16分)设函数y=f(x),对任意实数x,y 都有f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy. (1)求f(0)的值;(2)若f(1)=1,求f(2),f(3),f(4)的值;(3)在(2)的条件下,猜想f(n)(n ∈N *)的表达式并用数学归纳法证明.答案解析1.【解析】选C.当n=1时,左边=1+a+a 2,故选C. 2. 【解析】选C.左边的特点:分母依次增加1,末项为n 121-;由n=k ,末项为k121-,而n=k+1,末项为k 1kk1121212+=--+.故应增加的项数为2k.3.【解析】选D.通过验证k=1可否定A 、B 、C.4.【解析】选A.命题“n=k(k ∈N *)时命题成立,那么可推得当n=k+1时命题也成立”的逆否命题为“n=k+1(k∈N *)时命题不成立,那么可推得当n=k(k ∈N *)时命题也不成立”,故选A.【变式备选】f(x)是定义域为正整数集的函数,对于定义域内任意的k ,若f(k)≥k 2成立,则f(k+1)≥(k+1)2成立,下列命题成立的是( )(A )若f(3)≥9成立,则对定义域内任意的k ≥1,均有f(k)≥k 2成立(B )若f(4)≥16成立,则对定义域内任意的k ≥4,均有f(k)<k 2成立(C )若f(7)≥49成立,则对定义域内任意的k<7,均有f(k)<k 2成立(D )若f(4)≥16成立,则对定义域内任意的k ≥4,均有f(k)≥k 2成立【解析】选D.命题n=k 时成立,则n=k+1时就成立,故若n=4时,f(4)≥16,则k ≥4时,f(k)≥k 2成立. 5.【解析】选C.S k+1=1+2+3+…+[2(k+1)+1]=1+2+3+…+(2k+3)= 1+2+3+…+(2k+1)+(2k+2)+(2k+3)=S k +(2k+2)+(2k+3).6.【解题指南】由题意知,等式对一切n ∈N *都成立,可取n=1,2,3,代入后构成关于a 、b 、c 的方程组,求解即得.【解析】选A.令n=1,2,3分别代入已知得()22313a b c 1233(2a b)c,123333(3a b)c =-+⎧⎪+⨯=-+⎨⎪+⨯+⨯=-+⎩即3a 3b c 118a 9b c 7.81a 27b c 34-+=⎧⎪-+=⎨⎪-+=⎩解得:a=12,b=14,c=14. 7.【解析】因为n 为正奇数,所以与2k-1相邻的下一个奇数是2k+1.答案:2k+18. 【解析】由n 边形到n+1边形,增加的对角线是增加的一个顶点与原n-2个顶点连成的n-2条对角线及原先的一条边成了对角线. 答案:f(n)+n-19.【解析】当n=k+1时,222212k (k 1)1335(2k 1)(2k 1)(2k 1)(2k 3)+++⋯++⨯⨯-+++ 2k(k 1)(k 1)2(2k 1)(2k 1)(2k 3)++=++++ 故只需证明2k(k 1)(k 1)2(2k 1)(2k 1)(2k 3)++++++()()()k 1k 222k 3++=+即可. 答案:()()()()()()()()2k k 1k 1k 1k 222k 12k 12k 322k 3+++++=++++10.【解析】(1)当n ≥2时,a n =S n -S n-1, ∴S n +n1S =S n -S n-1-2, ∴S n =n 11S 2--+(n ≥2).∴11231221314S a ,S ,S .3S 24S 25==-=-=-=-=-++(2)猜想n n 1S ,n 2+=-+下面用数学归纳法证明: ①当n=1时,1211S ,312+=-=-+猜想正确;②假设当n=k 时猜想正确,即k k 1S ,k 2+=-+那么当n=k+1时,k 1k 11S k 1S 22k 2+=-=-++-++ ()()k 11,k 12++=-++ 即当n=k+1时猜想也正确.根据①、②可知,对任意n ∈N *,都有n n 1S .n 2+=-+ 【方法技巧】解“归纳——猜想——证明”题的关键环节: (1)准确计算出前若干具体项,这是归纳、猜想的基础. (2)通过观察、分析、比较、联想,猜想出一般结论. (3)对一般结论用数学归纳法进行证明.【变式备选】在各项均为正数的数列{a n }中,数列的前n 项和为S n ,满足n n n11S (a ).2a =+(1)求a 1,a 2,a 3的值;(2)由(1)猜想出数列{a n }的通项公式,并用数学归纳法证明你的猜想. 【解析】(1)a 1=S 1=1111(a ),2a + ∴21a 1=,∵a 1>0,∴a 1=1,S 2=a 1+a 2=1+a 2=2211(a ),2a + 得222a 2a 10,+-=∵a 2>0,∴a 22-1, 同理可求得3a 3 2.=(2)由(1)猜想n a n n 1=-∈N *)用数学归纳法证明如下:①当n=1时,由(1)知猜想正确.②假设当n=k 时,k a k k 1=-- (k ∈N *), 那么当n=k+1时,k 1k 1k k 1k k 1k k 1k 1k 1k 11111a S S (a )(a )2a 2a 111(a )(k k 1)2a 2k k 111(a )k 2a ++++++++=-=+-+=+---+--=+- ∴2k 1k 1a 2ka 10,+++-= ∵a k+1>0,∴k 1a k 1k,+=+-即当n=k+1时,猜想也成立,由①、②可知,对一切n ∈N *,猜想都成立.11.【解析】当n=1时,111a ,11123124++>+++即26a ,2424>所以a<26. 而a 是正整数,所以取a=25,下面用数学归纳法证明:11125.n 1n 23n 124++⋯+>+++(1)当n=1时,已证;(2)假设当n=k 时,不等式成立, 即11125,k 1k 23k 124++⋯+>+++ 则当n=k+1时, 有()()()111k 11k 123k 11++⋯+++++++()111111125112.k 1k 23k 13k 23k 33k 4k 1243k 23k 43k 1=++⋯++++->++-++++++++++[] 因为()()26k 1112,3k 23k 49k 18k 83k 1++=>+++++所以()1120,3k 23k 43k 1+->+++所以当n=k+1时,不等式也成立, 由(1)(2)知,对一切正整数n ,都有11125,n 1n 23n 124++⋯+>+++ 所以a 的最大值等于25.【探究创新】 【解题指南】(1)令x,y 均为0可得f(0);(2)利用递推条件可得f(2),f(3),f(4);(3)证明时要利用n=k时的假设及已知条件进行等式转化.【解析】(1)令x=y=0,得f(0+0)=f(0)+f(0)+2×0×0,得f(0)=0.(2)由f(1)=1,得f(2)=f(1+1)=f(1)+f(1)+2×1×1=4.f(3)=f(2+1)=f(2)+f(1)+2×2×1=9.f(4)=f(3+1)=f(3)+f(1)+2×3×1=16.(3)由(2)可猜想f(n)=n2,用数学归纳法证明:(ⅰ)当n=1时,f(1)=12=1显然成立.(ⅱ)假设当n=k时,命题成立,即f(k)=k2,则当n=k+1时,f(k+1)=f(k)+f(1)+2×k×1=k2+1+2k=(k+1)2,故当n=k+1时命题也成立,由(ⅰ),(ⅱ)可得,对一切n∈N*都有f(n)=n2成立.。

李正兴高中数学解题方法全书 必做基础题+巩固中档题+挑战压轴题

李正兴高中数学解题方法全书必做基础题+巩固中档题+挑战压轴题(实用版4篇)篇1 目录一、李正兴高中数学解题方法全书1.必做基础题2.巩固中档题3.挑战压轴题篇1正文李正兴高中数学解题方法全书是一本备受推崇的数学学习辅导书。

全书共分为三个部分:必做基础题、巩固中档题和挑战压轴题。

第一部分:必做基础题是针对数学基础知识的题目,包括对数学概念、公式和定理的考查。

这部分题目难度较低,适合初学者进行巩固和提高。

第二部分:巩固中档题是针对数学基础知识中的重点和难点,以及容易混淆的概念进行考查。

这部分题目难度适中,适合学生在掌握基础知识后进行巩固和提高。

第三部分:挑战压轴题是针对数学高级知识的题目,包括对数学概念、公式和定理的深入理解和应用。

这部分题目难度较高,适合数学能力较强的学生挑战自我。

总之,李正兴高中数学解题方法全书是一本非常实用的学习辅导书,适合学生巩固和提高数学基础知识和能力。

篇2 目录一、李正兴高中数学解题方法全书1.必做基础题2.巩固中档题3.挑战压轴题篇2正文李正兴高中数学解题方法全书是一本备受推崇的数学辅导书。

全书共分为三个部分:必做基础题、巩固中档题和挑战压轴题。

首先,必做基础题是全书的基础部分,主要针对高中数学的基础知识进行讲解。

这部分内容主要涵盖了数学中的基本概念、公式和定理。

作者通过简单易懂的语言和示例,让学生更好地理解这些基础知识,掌握基本解题技巧。

通过必做基础题的练习,学生可以逐渐提高自己的数学基础,为后续的学习打下坚实的基础。

其次,巩固中档题是全书的核心部分,主要针对高中数学的中档题目进行讲解。

这部分内容涵盖了各种题型,如选择题、填空题和解答题。

作者通过详细的分析和解题步骤的演示,让学生掌握中档题目的解题技巧和方法。

通过巩固中档题的练习,学生可以逐渐提高自己的解题能力,应对各种中档题目。

最后,挑战压轴题是全书的进阶部分,主要针对高中数学的难题进行讲解。

这部分内容难度较大,需要学生具备较高的数学基础和解题能力。

高中数学核心解题技巧120讲 李正兴

高中数学核心解题技巧120讲李正兴【实用版3篇】目录(篇1)一、高中数学解题技巧的重要性二、如何提前进入数学情境三、选择题的解题技巧四、函数或方程或不等式的题目解题技巧五、含有参数的初等函数的解题技巧六、平面解析几何(抛物线)的解题技巧七、总结正文(篇1)高中数学一直以来都是学生们最为头疼的科目之一,因为它不仅需要具备良好的逻辑思维能力,还需要掌握一定的解题技巧。

在高中数学教学过程中,老师们会教授许多解题技巧,这些技巧对于学生解题有着重要的作用。

首先,提前进入数学情境是解题的关键。

在考试之前,我们要摒弃杂念,排除干扰思绪,使大脑处于空白状态,进而酝酿数学思维,提前进入角色。

通过清点用具、暗示重要知识和方法、提醒常见解题误区和自己易出现的错误等进行针对性的自我安慰,从而减轻压力,轻装上阵。

其次,选择题的解题技巧也是十分重要的。

在做选择题时,我们需要注意题目的要求,是单选还是多选,是选择正确还是选择错误,答案写在什么地方等。

做选择题有四种基本方法:回忆法、直接解答法、淘汰法和猜测法。

其中,回忆法是直接从记忆中取要选择的内容;直接解答法是根据已知条件,通过计算、作图或代入选择依次进行验证等途径,得出正确答案;淘汰法是把选项中错误中答案排除,余下的便是正确答案;猜测法是在对题目一无所知的情况下,通过猜测得出答案。

再次,函数或方程或不等式的题目解题技巧也需要我们掌握。

在解决这类题目时,我们应先直接思考后建立三者的联系。

首先考虑定义域,其次使用三合一定理。

如果在方程或是不等式中出现超越式,我们优先选择数形结合的思想方法。

此外,含有参数的初等函数的解题技巧也是我们需要掌握的。

在研究含有参数的初等函数的时候,我们应该抓住无论参数怎么变化一些性质都不变的特点。

如函数过的定点、二次函数的对称轴等。

最后,平面解析几何(抛物线)的解题技巧也是高中数学中重要的一部分。

在解决这类题目时,我们需要从知识梳理、要点整合、经典考题和考题技巧四个方面进行讲解。

人教版高中数学选择性必修第三册6.1.1两个计数原理及其简单应用 高分精练(含答案解析)

人教版高中数学选择性必修第三册6.1.1两个计数原理及其简单应用高分精练(含答案解析)【考点梳理】知识点一分类加法计数原理完成一件事有两类不同方案,在第1类方案中有m种不同的方法,在第2类方案中有n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m+n种不同的方法.知识点二分步乘法计数原理完成一件事需要两个步骤,做第1步有m种不同的方法,做第2步有n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m×n种不同的方法.【题型归纳】题型一、分类加法1.算盘是中国古代的一项重要发明.现有一种算盘(如图1),共两档,自右向左分别表示个位和十位,档中横以梁,梁上一珠拨下,记作数字5,梁下五珠,上拨一珠记作数字1(如图2中算盘表示整数51).如果拨动图1算盘中的两枚算珠,可以表示不同整数的个数为()A.8B.10C.15D.162.跳格游戏:如图所示,人从格外只能进入第1格:在格中每次可向前跳1格或2格,那么人从格外跳到第6格可以有___________种办法.3.以正方形的4个顶点中某一顶点为起点、另一个顶点为终点作向量,可以作出多少个不相等的向量?题型二、分步乘法4.已知某教学大楼共有四层,每层都有东、西两个楼梯,则从一层到四层不同的走法种数为()A.32B.23C.43D.245.如图,用4种不同的颜色对A,B,C,D四个区域涂色,要求相邻的两个区域不能用同一种颜色,则不同的涂色方法有()A.24种B.48种C.72种D.96种6.甲、乙、丙三个同学报名参加学校运动会中设立的跳高、铅球、跳远、100米比赛,每人限报一项,共有多少种不同的报名方法()A.12B.24C.64D.817.一排有10盏灯,如果用灯亮表示数1,用灯不亮表示数0,每一种亮灯方式代表一个数据,如:0010100101表示一个数据,那么这10盏灯可以表示的数据个数是___________.【双基达标】A B C三个路口协助交警值勤,他们申请1.甲、乙、丙、丁四名交通志愿者申请在国庆期间到,,值勤路口的意向如下表:交通路口A B C志愿者甲、乙、丙、丁甲、乙、丙丙、丁A B C三个路口都要这4名志愿者的申请被批准,且值勤安排也符合他们的意向,若要求,,有志愿者值勤,则不同的安排方法数有()A.14种B.11种C.8种D.5种2.从2021年3月24日起,中国启动新冠疫苗接种数据的日报制度,国家卫健委每日在官网公布疫苗接种总数,这也是人类疫苗接种史上首次启动国家级最大规模的日报制度.为了方便广大市民接种新冠疫苗,提高新冠疫苗接种普及率,重庆市某区卫健委在城区设立了11个接种点,在乡镇设立了19个接种点.某市民为了在同一接种点顺利完成新冠疫苗接种,则不同接种点的选法共有()A.11种B.19种C.30种D.209种3.某校开设A类选修课4门,B类选修课3门,每位同学从中选3门.若要求两类课程中都至少选一门,则不同的选法共有()A.18种B.24种C.30种D.36种4.按照四川省疫情防控的统一安排部署,2021年国庆期间继续对某区12周岁及以上人群A B C三个接种点位,市民可以随机选择去全面开展免费新冠疫苗接种工作.该区设置有,,任何一个点位接种,同时每个点位备有北京科兴与成都生物两种灭活新冠疫苗供市民选择,且只能选择一种.那么在这期间该区有接种意愿的人,完成一次疫苗接种的安排方法共有()A.5种B.6种C.8种D.9种5.将2封不同的信投入3个不同的信箱,不同的投法种数为()A.32⨯B.3C.23D.326.如果把个位数是1,且恰有3个数字相同的四位数叫做“好数”,那么在由1,2,3,4四个数字组成的有重复数字的四位数中,“好数”共有___________个.7.如图,小圆圈表示网络的结点,结点之间的连线表示它们有网络联系,连线上标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量,现从结点A向结点B传递信息,信息可以分开沿不同路线同时传递,则单位时间内传递的最大信息量为________.8.有一密码为802136的手提保险箱,现在显示的号码为721080,要打开箱子,至少旋转________次.(每个旋钮上转出一个新数字为一次,逆转、顺转都可以)9.十字路口来往的车辆,如果不允许掉头,则共有_______种行车路线(用数字作答)10.(1)从甲地到乙地有三种方式可以到达.每天有8班汽车、2班火车和2班飞机.一天一人从甲地去乙地,共有________种不同的方法.(2)满足a,b∈{-1,0,1,2},且关于x的方程ax2+2x+b=0有实数解的有序数对(a,b)的个数为________.1,2,3,4有多少个子集?11.集合{}12.从甲地到乙地,可以乘飞机,也可以乘火车,还可以乘长途汽车.每天飞机有2班,火车有4班,长途汽车有10班.一天中,乘坐这些交通工具从甲地到乙地共有多少种不同的方法?13.把6名实习生分配到7个车间实习,共有多少种不同的分法?14.某人有4枚明朝不同年代的古币和6枚清朝不同年代的古币.(1)若从中任意取出1枚,则有多少种不同取法?(2)若从中任意取出明、清古币各1枚,则有多少种不同取法?15.计算:(1)将2封信投入4个邮箱,每个邮箱最多投一封,共有多少种不同的投法?(2)将2封信随意投入4个邮箱,共有多少种不同的投法?【高分突破】1.甲、乙、丙共3人参加三项知识竞赛,每项知识竞赛第一名到第三名的分数依次为10,5,3.竞赛全部结束后,甲获得其中两项的第一名及总分第一名,则下列说法错误的是()A.第二名、第三名的总分之和为29分或31分B.第二名的总分可能超过18分C.第三名的总分共有3种情形D.第三名不可能获得其中任何一场比赛的第一名2.在2021中俄高加索联合军演的某一项演练中,中方参加演习的有4艘军舰,5架飞机;俄方有3艘军舰,6架飞机.若从中、俄两方中各选出2个单位(1架飞机或一艘军舰都作为一个单位,所有的军舰两两不同,所有的飞机两两不同),且选出的四个单位中恰有一架飞机的不同选法共有()A.51种B.168种C.224种D.336种3.某旅行社共有5名专业导游,其中3人会英语,3人会日语,若在同一天要接待3个不同的外国旅游团,其中有2个旅游团要安排会英语的导游,1个旅游团要安排会日语的导游,则不同的安排方法种数有()A.12B.13C.14D.154.用5种不同颜色给图中的A、B、C、D四个区域涂色,规定一个区域只涂一种颜色,相邻的区域颜色不同,共有()种不同的涂色方案.A.180B.360C.64D.255.从6人中选出4人参加某大学举办的数学、物理、化学、生物比赛,每人只能参加其中一项,且每项比赛都有人参加,其中甲、乙两人都不能参加化学比赛,则不同的参赛方案的种数为()A.94B.180C.240D.2866.2020年3月,为促进疫情后复工复产期间安全生产,某医院派出甲、乙、丙、丁4名医生到A,B,C三家企业开展“新冠肺炎”防护排查工作,每名医生只能到一家企业工作,则下列结论正确的是()A.所有不同分派方案共34种B.若每家企业至少分派1名医生,则所有不同分派方案共36种C .若每家企业至少分派1名医生,且医生甲必须到A 企业,则所有不同分派方案共12种D .若C 企业最多派1名医生,则所有不同分派方案共32种7.如图,小明、小红分别从街道的E 、F 处出发,到位于G 处的老年公寓参加志愿者活动,则()A .小红到老年公寓可以选择的最短路径条数为3B .小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为35C .若小明不经过F 处,则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为32D .若小明先到F 处与小红会合,再与小红一起到老年公寓参加志愿者活动,则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为188.已知直线方程0Ax By +=,若从0、1、2、3、5、7这六个数中每次取两个不同的数分别作为A 、B 的值,则0Ax By +=可表示______条不同的直线.9.“赵爽弦图”是我国古代数学的瑰宝,如图所示,它是由四个全等的直角三角形和一个正方形构成.现用4种不同的颜色(4种颜色全部使用)给这5个区域涂色,要求相邻的区域不能涂同一种颜色,每个区域只涂一种颜色,则不同的涂色方案有()A .24种B .48种C .72种D .96种10.一系列函数若它们的对应关系相同、值域相同,则称这一系列的函数为“同族函数”.对应关系为21y x =-,值域为{}0,3,8的“同族函数”有___________个.11.某新闻采访组由5名记者组成,其中甲、乙、丙、丁为成员,戊为组长.甲、乙、丙、丁分别来自A B C D 、、、四个地区.现在该新闻采访组要到A B C D 、、、四个地区去采访,在安排采访时要求:一地至少安排一名记者采访且组长不单独去采访;若某记者要到自己所在地区采访时必须至少有一名记者陪同.则所有采访的不同安排方法有___________种.12.由1、2、3、4、5这5个数字可以组成四位没有重复数字的奇数的个数为______,组成四位有重复数字的奇数的个数为______.【答案详解】【题型归纳】1.A【详解】拨动图1算盘中的两枚算珠,有两类办法,由于拨动一枚算珠有梁上、梁下之分,则只在一个档拨动两枚算珠共有4种方法,在每一个档各拨动一枚算珠共有4种方法,由分类加法计数原理得共有8种方法,所以表示不同整数的个数为8.故选:A2.8【详解】每次向前跳1格,共跳5次,有唯一的跳法;仅有一次跳2格,其余每次向前跳1格,共跳4次,有4种的跳法;有两次跳2格,其余每次向前跳1格,共跳3次,有3种的跳法.则共有1+4+3=8种.故答案为:8.3.8【详解】如图所示,从A出发的向量有,,AB AC AD从B出发且与从A出发的向量不相等的有,BA BD从C出发且与从A、B出发的向量不相等的有,CB CA从D出发且与从A、B、C出发的向量不相等的有DB所以可以作出不相等的向量有8个.4.B【详解】根据题意,教学大楼共有四层,每层都有东、西两个楼梯,则从一层到二层,有2种走法,同理从二层到三层、从三层到四层也各有2种走法,则从一层到四层共有2×2×2=23种走法.故选:B.5.B【详解】按涂色顺序进行分四步:涂A 部分时,有4种涂法;涂B 部分时,有3种涂法;涂C 部分时,有2种涂法;涂D 部分时,有2种涂法.由分步乘法计数原理,得不同的涂色方法共有432248⨯⨯⨯=种.故选:B.6.C【详解】甲、乙、丙三个同学报名参加学校运动会中设立的跳高、铅球、跳远、100米比赛,每人限报一项,每人有4种报名方法,根据分步计数原理,可知共有44464⨯⨯=种不同的报名方法.故选:C7.1024【详解】因为用灯亮表示数1,用灯不亮表示数0,每一种亮灯方式代表一个数据,所以由乘法分步原理可知这10盏灯可以表示的数据个数为1021024=个,故答案为:1024【双基达标】1.B【详解】由题意得:以C 路口为分类标准:C 路口执勤分得人口数情况有2种,两个人或一个人C 路口执勤分得人口数为2个,丙、丁在C 路口,那么甲、乙只能在AB 、路口执勤;C 路口执勤分得人口数为1个,丙或丁在C 路口,具体情况如下:丙在C 路口:A (丁)B (甲乙)C (丙);A (甲丁)B (乙)C (丙);A (乙丁)B (甲)C (丙);丁在C 路口:A (甲乙)B (丙)C (丁);A (丙)B (甲乙)C (丁);A (甲丙)B (乙)C (丁);A (乙)B (甲丙)C (丁);A (乙丙)B (甲)C (丁);A (甲)B (乙丙)C (丁);.所以一共有2+3+6=11种选法.故选:B.2.C【详解】该市民选择接种点分为两类,一类在乡镇接种点,一类在城区接种点,所以方法数为191130+=.故选:C .3.C【详解】根据题意,分两种情况讨论:①若从A 类课程中选1门,从B 类课程中选2门,有124312C C ⋅=(种)选法;②若从A 类课程中选2门,从B 类课程中选1门,有214318C C ⋅=(种)选法.综上,两类课程中都至少选一门的选法有121830+=(种).故选:C.4.B【详解】第一步选择接种点位,有3种选择;第二步选择疫苗,有2种选择,由乘法原理知,共有3x 2=6种选择的安排方法.故选:B .5.C【详解】第一封信的投法有3种,第二封信的投法有3种,∴根据分步计数原理可知一共有2333⨯=(种)投法.故选:C.6.12【详解】当组成的数字有三个1,三个2,三个3,三个4时共有4种情况.当有三个1时:2111,3111,4111,1211,1311,1411,1121,1131,1141,有9种,当有三个2,3,4时:2221,3331,4441,有3种,根据分类加法计数原理可知,共有12种结果.故答案为:127.19【详解】由题图可知,从A 到B 有4种不同的传递路线,各路线上单位时间内通过的最大信息量自上而下分别为3,4,6,6,由分类加法计数原理得,单位时间内传递的最大信息量为3+4+6+6=19.故答案为:19.8.14【详解】第一位最少旋转871-=次,第二位最少旋转202-=次,第三位最少旋转211-=次,第四位最少旋转101-=次,第五位最少旋转831385-=-=次,第六位最少旋转1064-=次,∴要打开箱子,至少要旋转12115414+++++=次.故答案为:14.9.12【详解】设十字路口有,,,A B C D四个路口,由于不允许掉头,则其中一个路口的车辆有133C=种行驶方向,即左拐,直行,右拐,那么四个路口的车一共有113412C C⨯=种行车路线.故答案为:12.10.1213【详解】(1)分三类:一类是乘汽车有8种方法;一类是乘火车有2种方法;一类是乘飞机有2种方法,由分类加法计数原理知,共有8+2+2=12(种)方法.(2)当a=0时,b的值可以是-1,0,1,2,故(a,b)的个数为4;当a≠0时,要使方程ax2+2x+b=0有实数解,需使∆=4-4ab≥0,即ab≤1.若a=-1,则b的值可以是-1,0,1,2,(a,b)的个数为4;若a=1,则b的值可以是-1,0,1,(a,b)的个数为3;若a=2,则b的值可以是-1,0,(a,b)的个数为2.由分类加法计数原理可知,(a,b)的个数为4+4+3+2=13.故答案为:12;13.11.16【详解】由于集合{}1,2,3,4中有4个元素,则子集有以下情况:当子集没有元素时,则子集为∅,共1个;当子集含有1个元素时,有{}{}{}{}1,2,3,4,共4个;当子集含有2个元素时,有{}{}{}{}{}{}1,2,1,3,1,4,2,3,2,4,3,4,共6个;当子集含有3个元素时,有{}{}{}{}1,2,3,1,2,4,2,3,4,1,3,4,共4个;当子集含有4个元素时,有{}1,2,3,4,共1个;根据分类加法计数原理,该集合的子集共有:1+4+6+4+1=16个,即集合{}1,2,3,4有16个子集.12.16【详解】由题意可知,从甲地到乙地,若乘飞机,有2种方法;若乘火车,有4种方法;若乘长途汽车,有10种方法;则从甲地到乙地共有241016++=种不同的方法.13.67【详解】6名实习生分配到7个车间实习,每名实习生有7种分配方法,共有67种不同的分法.14.(1)10(2)24【详解】从10枚不同的古币中,取出1枚为明朝的古币有4种不同的取法,取出1枚为清朝的古币有6种不同的取法,由分类加法计数原理可知,共有4610+=种不同的取法.(2)分两步进行,第一步,从4枚明朝的古币中取出1枚,有4种不同的取法;第二步,从6枚清朝的古币中取出1枚古币,有6种不同的取法.由分步乘法计数原理,共有4624⨯=种不同的取法.15.(1)12;(2)16【详解】(1)将2封信投入4个邮箱,每个邮箱最多投一封,第一封信有4种选择,第二封有3种选择,答案为4312⨯=(种);(2)将2封信随意投入4个邮箱,则每封信都有4种选择,所以共有4416⨯=(种).【高分突破】1.C【详解】依题意,甲的得分情况有两种:10,10,5和10,10,3,显然3人的总得分为54分,甲得分为10,10,5时,第二名、第三名的总分之和为29分,甲得分为10,10,3时,第二名、第三名的总分之和为31分,A 正确;甲得分为10,10,5时,第二名得分有三种情况:5,5,10;5,3,10;3,3,10,总分分别为20分,18分,16分,第三名得分对应有三种情况:3,3,3;3,5,3;5,5,3,总分分别为9分,11分,13分,甲得分为10,10,3时,第二名得分有三种情况:5,5,10;5,3,10;3,3,10,总分分别为20分,18分,16分,第三名得分对应有三种情况:3,3,5;3,5,5;5,5,5,总分分别为11分,13分,15分,选项B ,D 正确,第三名总分有4种情况,C 不正确.故选:C2.B【详解】计算选出的四个单位中恰有一架飞机的方法数有两类办法:飞机来自中方,有112543C C C 种方法,飞机来自俄方,有112634C C C 种方法,由分类加法计数原理得:112112543634C C C C C C 168+=(种),所以选出的四个单位中恰有一架飞机的不同选法共有168种.故选:B3.C【详解】由题意知有1名导游既会英语又会日语,记甲为既会英语又会日语的导游,按照甲是否被安排到需要会英语的旅游团可分为两类:第一类,甲被安排到需要会英语的旅游团,则可分两步进行:第一步,从会英语的另外2人中选出1人,有2种选法,将选出的人和甲安排到2个需要会英语的旅游团,有2种安排方法,所以有224⨯=种安排方法;第二步,从会日语的另外2人中选出1人安排到需要会日语的旅游团,共2种选法.故此时共有428⨯=种安排方法;第二类,甲没有被安排到需要会英语的旅游团,则可分两步进行:第一步,将会英语的另外2人安排到需要会英语的旅游团,有2种安排方法;第二步,从会日语的3人(包括甲)中选出1人安排到需要会日语的旅游团,有3种选法.故此时共有236⨯=种选法.综上,不同的安排方法种数为8614+=.故选:C .4.A【详解】第一步涂A ,有5种涂法,第二步涂B ,和A 不同色,有4种涂法,第三步涂C ,和AB 不同色,有3种涂法,第四步涂D ,和BC 不同色,有3种涂法,由分步乘法技术原理可知,一共有5433180⨯⨯⨯=种涂色方案,故选:A.5.C【详解】第一步,因为甲、乙两人都不能参加化学比赛,所以从剩下的4人中选1人参加化学比赛,共有4种选法;第二步,在剩下的5人中任选3人参加数学、物理、生物比赛,共有54360⨯⨯=种选法.由分步乘法计数原理,得不同的参赛方案的种数为460240⨯=,故选:C .6.BC【详解】对于选项A :所有不同分派方案共有34种,故错误;对于选项B :若每家企业至少分派1名医生,则有211342132236C C C A A ⋅=种,故正确;对于选项C :若每家企业至少分派1名医生,且医生甲必须到A 企业,若A 企业分2人,则有336A =种;若A 企业分1人,则有2123126C C A =种,所以共有6612+=种,故正确;对于选项D :若C 企业没有派医生去,每名医生有2种选择,则共有4216=种,若C 企业派1名医生则有134232C ⋅=种,所以共有163248+=种,故错误;故选:BC .7.ABD【详解】由图知,要使小红、小明到老年公寓的路径最短,则只能向上、向右移动,而不能向下、向左移动,对于选项A ,小红到老年公寓需要向上1格,向右2格,即小华共走3步其中1步向上,所以最短路径条数为133C =条,故A 正确;对于选项B ,小明到老年公寓需要向上3格,向右4格,即小明共走7步其中3步向上,最短路径条数为3735C =条,故B 正确;对于选项D ,小明到F 的最短路径走法有246C =条,再从F 处和小红一起到老年公寓的路径最短有3条,所以到F 处和小红会合一起到老年公寓的共有6318⨯=条路径,故D 正确;对于选项C ,由选项D 可知,小明不经过F 处,则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为351817-=,故选项C 不正确.故选:ABD8.22【详解】当0A =时,可表示1条直线;当0B =时,可表示1条直线;当0AB ≠时,A 有5种选法,B 有4种选法,可表示5420⨯=条不同的直线.由分类加法计数原理,知共可表示112022++=条不同的直线.故答案为:22.9.B【详解】根据题意,分2步进行分析:当区域①、②、⑤这三个区域两两相邻,有3424A =种涂色的方法;当区域③、④,必须有1个区域选第4种颜色,有2种选法,选好后,剩下的区域有1种选法,则区域③、④有2种涂色方法,故共有34222448A =⨯=种涂色的方法.故选:B10.27【详解】由题知“同族函数”为对应关系相同,值域相同,但定义域不同的函数﹒∵对应关系为21y x =-,值域为{}0,3,8,∴由222101132183x x x x x x -⇒±-⇒±-⇒±==,==,==知,要构成满足条件的函数,定义域应该由123±±±,,这三组数所构成,当定义域内有3个数时,有2×2×2=8种组合方式,当定义域内有4个元素时,有3×2×2=12种组合方式,当定义域内有5个元素时,有3×2=6种组合方式,当定义域内有6个元素时,有1种组合方式,∴满足题意的定义域可以有8+12+6+1=27种﹒故答案为:27.11.44【详解】分两类:①甲,乙,丙,丁都不到自己的地区,组长可任选一地有()3311436⨯⨯⨯⨯=;②甲,乙,丙,丁中只一人到自己的地区,并有组长陪同有()21148⨯⨯⨯=.所以总数36844+=.故答案为:44.12.72375【详解】根据题意,知个位数字可以为1、3、5,共有3种选法.若组成四位没有重复数字的奇数,则千位数字有4种选法,百位数字有3种选法,十位数字有2种选法,故所求个数为343272⨯⨯⨯=.若组成四位有重复数字的奇数,则千位、百位、十位数字均有5种选法,故所求个数为335375⨯=.故答案为:72;375.。

高中数学核心解题技巧120讲 李正兴

高中数学核心解题技巧120讲李正兴【原创实用版2篇】目录(篇1)一、前言二、高中数学解题技巧概述1.理解题意2.建立数学模型3.运用解题方法4.检查答案三、具体解题技巧1.选择题解题技巧2.填空题解题技巧3.解答题解题技巧4.数形结合思想方法5.参数影响性质的分析四、解题技巧在平面解析几何(抛物线)中的应用1.知识梳理2.要点整合3.经典考题4.考题技巧五、结论正文(篇1)一、前言高中数学是许多学生感到头疼的学科,复杂的公式和艰涩的定理让学生在面对数学考试时感到无从下手。

然而,数学作为一门基础科学,其重要性不容忽视。

为了帮助学生更好地掌握高中数学,本文将从解题技巧的角度,对高中数学进行阐述。

二、高中数学解题技巧概述1.理解题意在解题过程中,首先要做的是认真阅读题目,理解题意。

要弄清楚题目所求,明确题目的条件和限制。

此外,还要注意挖掘题目中隐含的信息,充分利用题目所给出的条件。

2.建立数学模型理解题意后,要尝试将实际问题抽象为数学问题,建立数学模型。

这包括确定问题的数学表达式、建立方程或不等式等。

在此过程中,要灵活运用数学知识,将问题转化为数学问题,为下一步的解题做好准备。

3.运用解题方法在建立数学模型后,可以运用各种解题方法进行求解。

常见的解题方法包括:代数法、几何法、逻辑法、数值法等。

选择合适的解题方法,可以提高解题效率,降低解题难度。

4.检查答案解题过程中,要注重对答案的检查。

检查答案的方法有多种,如代入法、排除法、数形结合法等。

通过检查答案,可以确保解题结果的正确性,提高解题的准确率。

三、具体解题技巧1.选择题解题技巧选择题是高中数学考试中常见的题型。

在做选择题时,可以运用以下技巧:- 回忆法:直接从记忆中取出要选择的内容。

- 直接解答法:根据已知条件,通过计算、作图或代入选择依次进行验证等途径,得出正确答案。

- 淘汰法:把选项中错误中答案排除,余下的便是正确答案。

- 猜测法:在无法确定答案的情况下,可以进行猜测,但要注意猜测的合理性。