刘亮程《寒风吹彻》阅读训练及答案

寒风吹彻上课

【文本研习天”?

★智慧背囊

人天生是软弱的,惟其软弱而犹能承担起苦难, 才显出人的尊严。 —— 周 国 平 《 直 面 苦 难》

只有人才把怎样活着看得比活着本身更要紧, 只有人在顽固地追问并要求着生存的意义。 —— 史 铁 生 《 命 若 琴 弦》

20.“我知道这一刻之外,我其余的岁月,我的亲 人们的岁月,远在屋外的大雪中,被寒风吹彻。” 这句话应该怎样理解?“寒风吹彻”在文中有何 深意?(6分)

(2 ) “寒风吹彻”:“寒风”既实指北方自然环境的艰苦恶劣, 也虚指人生的种种磨难,贫弱者生存状态的恶劣导致的 人与人之间的情感冷漠、隔膜,以及由此而生的无助感 和无奈感。 “吹彻”时空上是指磨难和悲剧贯穿人的一生,广度上是 说所有的人都被寒风吹彻。 这样作者把人生的苦难,生命的悲剧性充分地表达了出来。 (句子理解2分,深意两层,一层2分)

20.“我知道这一刻之外,我其余的岁月,我的亲 人们的岁月,远在屋外的大雪中,被寒风吹彻。” 这句话应该怎样理解?“寒风吹彻”在文中有何 深意?(6分)

参考答案: (1 ) ①接下来的岁月,我和我的亲人都将艰难孤独地度过,依 然经受各种打击,我们谁也帮不了谁。 ②我和他们还需努力,还需帮助,才能渡过难关。

寒风吹彻

刘亮程

作者简介:

刘亮程,出生在古尔班通古特沙漠边缘的 一个小村庄里,在那里度过童年和少年时 期。长大后种过地、放过羊,当过十几年 乡农机管理员。劳动之余写点文字。大多 写自己生活多年的一个村子。在这个人畜 共居的村庄里,房子被风吹旧,太阳将人 和牲畜晒老,所有事物都按自然的意志伸 叶展枝。作者在不慌不忙中叙述着一种人 类久违的自然生存。著有散文集《一个人 的村庄》。该书在1999年引起巨大反响, 被誉20世纪最后的文学景观。

刘亮程《寒风吹彻》

“我知道这一时刻之外,我其余的岁月,我的 亲人们的岁月,远在屋外的大雪中,被寒风吹 彻。”请结合这句话,分析作者以“寒风吹彻” 为题的涵义。

“寒风”之“寒”意即“寒冷”之“寒”。 “吹彻”之“彻”可从深度和广度两方面来理解。 深度上:寒风彻骨彻髓,在摧毁程度上逼向生命极致(或终点) 即死亡,且时间上延伸颇长。对于“我”来说,从十四岁到三 十岁,甚至是今后的“我其余的岁月”,寒风不正是向着人生 的纵深吹去的? 广度上:寒风几乎吹彻所有的处境穷窘的人——我、路人、姑 妈、爷爷奶奶、母亲。

你能说说文中还有这样的词语吗? 冬天、春天、雪、温暖、寒风等等。

“寒冷”(寒风、雪)等意象的含 义: 自然气候的温度低 ;

人生中的贫困、衰老乃至死亡等劣境;

人内心孤独、冷漠、无助乃至绝望的生命感受。

对寒风体验的背后是对

的体验。

1、许多年后有一股寒风,从我自以为 火热温暖的从未被寒冷侵入的内心深 处阵阵袭来时,我才发现穿再厚的棉 衣也没用了。生命本身有一个冬天, 它已经来临。 2、落在一个人一生中的雪,我们不能全部 看见。每个人都在自己的生命中,孤独地 过冬。我们帮不了谁。我的一小炉火,对 这个贫寒一生的人来说,显然杯水车薪。 他的寒冷太巨大。 3、我感觉母亲独自在冬天的透心寒冷。 我无能为力。

第三个故事中‚但她还是渴望春天,她害怕寒 冷。‛/‚好像姑妈那句话中的‘天’一直没有 热。‛

思考:这个寒冷又指什么?是什么造成了这 样的寒冷? 自然界的冬天气候严寒,心灵的孤独。

姑妈从内心渴望得到亲人的关怀,她希望 ‚母亲‛能够在精神上对她多些关怀,但是 母亲因家事的繁重、自己生存的境遇的恶劣 而自顾不暇,很难有时间和精力和姑妈相互 走动,导致了姑妈渴望春天,等待春天却最 终一直没有等到这个春天。

《寒风吹彻》阅读练习及答案

寒风吹彻(1)雪落在那些年雪落过的地方,我围抱着火炉,烤热漫长一生的一个时刻。

我知道这一时刻之外,我其余的岁月,我的亲人们的岁月,远在屋外的大雪中,被寒风吹彻。

冬天,有多少人放下一年的事情,像我一样用自己那只冰手,从头到尾地抚摸自己的一生。

(2)屋子里更暗了,我看不见雪。

但我知道雪在落,漫天地落。

落在房顶和柴垛上,落在扫干净的院子里,落在远远近近的路上。

我要等雪落定了再出去。

我再不像以往,每逢第一场雪,都会怀着莫名的兴奋,站在屋檐下观看好一阵,或光着头钻进大雪中,好像有意要让雪知道世上有我这样一个人,却不知道寒冷早已盯住了自己活蹦乱跳的年轻生命。

(3)经过许多个冬天之后,我才渐渐明白自己再躲不过雪,无论我蜷缩在屋子里,还是远在冬天的另一个地方,纷纷扬扬的雪,都会落在我正经历的一段岁月里。

当一个人的岁月像荒野一样敞开时,他便再无法照管好自己。

就像现在,我紧围着火炉,努力想烤热自己。

我的一根骨头,却露在屋外的寒风中,隐隐作痛。

那是我多年前冻坏的一根骨头,我再不能像捡一根牛骨头一样,把它捡回到火炉旁烤热。

它永远地冻坏在那段天亮前的雪路上了。

那个冬天我十四岁,赶着牛车去沙漠里拉柴火。

那时一村人都是靠长在沙漠里的一种叫梭梭的灌木取暖过冬。

因为不断砍挖,有柴火的地方越来越远。

往往要用一天半夜时间才能拉回一车柴火。

每次去拉柴火,都是母亲半夜起来做好饭,装好水和馍馍,然后叫醒我。

有时父亲也会起来帮我套好车。

我对寒冷的认识是从那些夜晚开始的。

(4)牛车一走出村子,寒冷便从四面八方拥围而来,把你从家里带出的那点温暖搜刮得一干二净,让你浑身上下只剩下寒冷。

那个夜晚并不比其他夜晚更冷。

只是这次,我一个人赶着牛车进沙漠。

以往牛车一出村,就会听到远远近近的雪路上其他牛车的走动声,赶车人隐约的吆喝声。

只要紧赶一阵路,便会追上一辆或好几辆去拉柴的牛车,一长串,缓行在铅灰色的冬夜里。

那种夜晚天再冷也不觉得。

因为寒风在吹好几个人,同村的、邻村的、认识和不认识的好几架牛车在这条夜路上抵挡着寒冷。

高二语文苏教版选修现代散文选读讲义:第三专题 第8课 寒风吹彻 Word版含答案

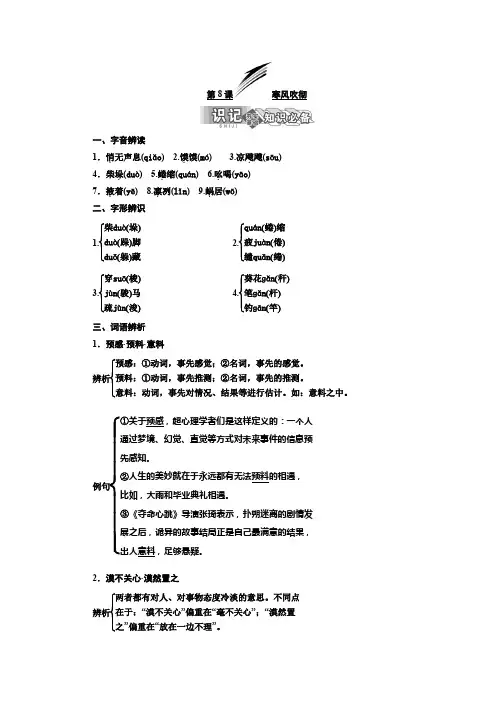

第8课寒风吹彻一、字音辨读1.悄.无声息(qi ǎo ) 2.馍.馍(m ó) 3.凉飕.飕(s ōu ) 4.柴垛.(du ò) 5.蜷.缩(qu án ) 6.吆.喝(y āo ) 7.掖.着(y ē) 8.凛.冽(l ǐn ) 9.蜗.居(w ō) 二、字形辨识1.⎩⎪⎨⎪⎧ 柴du ò(垛)du ò(跺)脚du ǒ(躲)藏2.⎩⎪⎨⎪⎧ qu án (蜷)缩疲ju àn (倦)缱qu ǎn (绻)3.⎩⎪⎨⎪⎧ 穿su ō(梭)j ùn (骏)马疏j ùn (浚) 4.⎩⎪⎨⎪⎧ 葵花ɡǎn (秆)笔ɡǎn (杆)钓ɡān (竿)三、词语辨析1.预感·预料·意料辨析⎩⎪⎨⎪⎧ 预感:①动词,事先感觉;②名词,事先的感觉。

预料:①动词,事先推测;②名词,事先的推测。

意料:动词,事先对情况、结果等进行估计。

如:意料之中。

例句⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧ ①关于预感,超心理学者们是这样定义的:一个人通过梦境、幻觉、直觉等方式对未来事件的信息预先感知。

②人生的美妙就在于永远都有无法预料的相遇,比如,大雨和毕业典礼相遇。

③《夺命心跳》导演张琦表示,扑朔迷离的剧情发展之后,诡异的故事结局正是自己最满意的结果,出人意料,足够悬疑。

2.漠不关心·漠然置之辨析⎩⎪⎨⎪⎧ 两者都有对人、对事物态度冷淡的意思。

不同点在于:“漠不关心”偏重在“毫不关心”;“漠然置之”偏重在“放在一边不理”。

例句⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧①三十岁的我,似乎对这个冬天的来临漠不关心,却又好像一直在倾听落雪的声音,期待着又一场雪悄无声息地覆盖村庄和田野。

②对于产品的质量问题我们不能漠然置之,应加强对工人的培训,更新设备,改进技术,进而解决这个问题。

四、熟语释义1.纷纷扬扬:(雪、花、叶等)飘洒得多而杂乱。

2.杯水车薪:用一杯水救一车着了火的柴,比喻无济于事。

寒风吹彻

3.面对无所不在的寒风(寒冷)我们最需 要的是什么?面对“寒风吹彻”我们该怎 么办?

获取温暖、储藏温暖、支付温暖。 我们都在努力走出冬天,我们都在学着自 强自救。没有什么救世主,全靠我们自己。

总结主旨

生命的荒凉与温情

《寒风吹彻》是一首对于劣境、苦 难、抗争、希望有着独特体验的生命悲 歌,其主旋律是“生命的苦难”体验。 刘亮程借助独特的“寒风体验”,透视 生命,同情自己,关怀他人,既抒写着 彻骨的生命寒意,也写出了生命固有的 坚韧质地,苦难中温暖而庄严的人生。

十四岁以前的我 (第4段) 对于冬天充满了兴奋和好奇,有种初生10 11 13段)

初尝了冬天的严寒,体味到了同样的寒冷对于孤独 的个体具有更大的威胁。 三十岁的我 (第5段)

经过许多个冬天之后,“我”才渐渐明白自己再躲 不过生命的冬天,无论我蜷缩在屋子里,还是远在冬天的 另一个地方,纷纷扬扬的雪,都会落在我正经历的一段岁 月里。冬天留给“我”的伤痛记忆是永远不能再被温暖的。

“乡村哲学家”刘亮程 他被誉为“20世纪中国最后一位散 文家”和“乡村哲学家”。他的文字充 满了强烈的生命意识和家园意识,回归 了人的困境,“人本”的困境,富有人 生哲理。

刘亮程是新疆沙湾人,北疆一月平均气温 是-16℃—-22℃,大雪纷飞,寒风怒吼,是那 里奇特的地理环境。刘亮程对冬天寒风的体验 可谓深入骨髓。

1、读准字音:

脊背( )凉飕飕( )柴垛( )梭梭( ) 凛冽( )暄暄 ( ) 趟河( ) 双鬓( )

2、理解词语: 蜷缩 ( 须臾 ( 杯水车薪( 蜗居 (

) ) ) )

读准字音: 脊背( jǐ) 柴垛(duò ) 凛冽( lǐn ) 趟河( tāng )

凉飕飕( sōu ) 梭梭 ( suō ) 暄暄 (xūan ) 双鬓 (bì n)

高二语文(粤教版选修)同步测试:中国现代散文选读《寒风吹彻》含试卷分析解析.doc

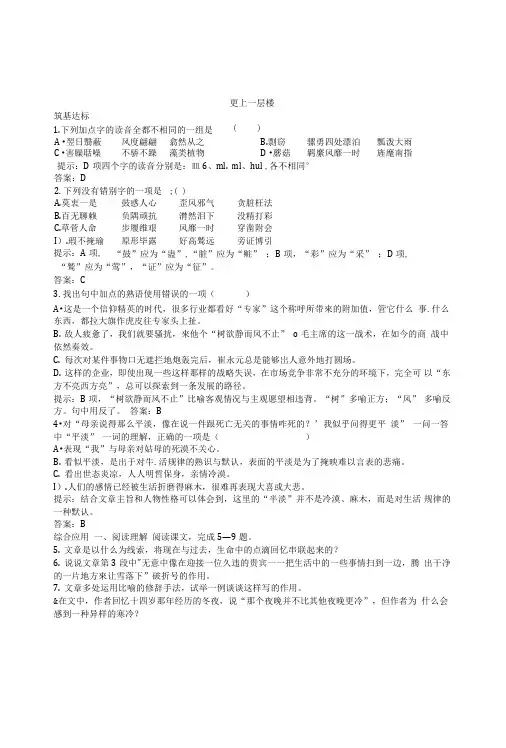

更上一层楼A •这是一个信仰精英的时代,很多行业都看好“专家”这个称呼所带來的附加值,管它什么 事.什么东西,都拉大旗作虎皮往专家头上扯。

B. 敌人疲惫了,我们就要骚扰,來他个“树欲静而风不止” o 毛主席的这一战术,在如今的商 战中依然奏效。

C. 每次对某件事物口无遮拦地炮轰完后,崔永元总是能够岀人意外地打圆场。

D. 这样的企业,即使出现一些这样那样的战略失误,在市场竞争非常不充分的环境下,完全可 以“东方不亮西方亮”,总可以探索到一条发展的路径。

提示:B 项,“树欲静而风不止”比喻客观情况与主观愿望相违背。

“树”多喻正方;“风” 多喻反方。

句中用反了。

答案:B4•对“母亲说得那么平淡,像在说一件跟死亡无关的事情咋死的?’我似乎问得更平 淡” 一问一答中“平淡” 一词的理解,正确的一项是( )A •表现“我”与母亲对姑母的死漠不关心。

B. 看似平淡,是出于对牛.活规律的熟识与默认,表面的平淡是为了掩映难以言表的悲痛。

C. 看出世态炎凉,人人明哲保身,亲情冷漠。

I ).人们的感情已经被生活折磨得麻木,很难再表现大喜或大悲。

提示:结合文章主旨和人物性格可以体会到,这里的“半淡”并不是冷漠、麻木,而是对生活 规律的一种默认。

答案:B综合应用 一、阅读理解 阅读课文,完成5—9题。

5. 文章是以什么为线索,将现在与过去,生命中的点滴回忆串联起来的?6. 说说文章第3段中"无意中像在迎接一位久违的贵宾一一把生活中的一些事情扫到一边,腾 出干净的一片地方來让雪落下”破折号的作用。

7. 文章多处运用比喻的修辞手法,试举一例谈谈这样写的作用。

&在文中,作者回忆十四岁那年经历的冬夜,说“那个夜晚并不比其他夜晚更冷”,但作者为 什么会感到一种异样的寒冷?A •翌日翳蔽 风度翩翩 翕然从之 B.剽窃 骡勇四处漂泊 瓢泼大雨C •害臊聒噪 不骄不躁 藻类植物D •蘑菇 羁縻风靡一时 旌麾南指 提示:D 项四个字的读音分别是:皿6、ml. ml 、hul ,各不相同°答案:D2.下列没有错别字的一项是 ;( )A.莫衷一是 鼓惑人心 歪风邪气 贪脏枉法B.百无聊赖 负隅顽抗 潸然泪下 没精打彩C.草菅人命 步履维艰 风靡一时 穿凿附会I ).瑕不掩瑜 原形毕露好高鹫远 旁证博引( ) 筑基达标1.下列加点字的读音全都不相同的一组是“鼓”应为“蛊”,“脏”应为“赃” ;B 项,“彩”应为“采” ;D 项, 提示:A 项, “鹫”应为“莺”,“证”应为“征”。

2020年秋高中语文苏教版同步选修现代散文选读学业分层测评:10 寒风吹彻 含答案

学业分层测评(十) 寒风吹彻[语言运用层]1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是( )①卫生厅长评价某些医疗乱象时说,有些医院,从不把想方设法降低老百姓负担的事放在心上,而是________想办法赚钱。

②为打好经济下行阻击战,我市创新方式,多措并举,积极帮助企业化解融资难题,________支持企业渡过难关,提振企业信心,促进企业稳生产增效益。

③像《飘》、《魂断蓝桥》这样令人赞叹的中文翻译名有很多,而这些译名只有在译者,有时甚至数位翻译者长时间________、苦苦思索后才能产生出来。

A.挖空心思千方百计搜肠刮肚B.搜肠刮肚千方百计挖空心思C.千方百计挖空心思搜肠刮肚D.搜肠刮肚挖空心思千方百计【解析】挖空心思:形容费尽心思,想尽一切办法。

贬义词。

①句强调的是医院的恶劣行径,所以选“挖空心思”。

千方百计:想尽或用尽一切办法。

②句强调想尽一切办法支持企业渡过难关,所以选“千方百计”。

搜肠刮肚:比喻绞尽脑汁,苦思冥想。

③句突出“绞尽脑汁”,所以选“搜肠刮肚”。

【答案】 A2.下列各句中,没有语病的一句是( )A.在我国,“有偿拼车”一直游离于非法与合法之间,不仅有非法营运之嫌,而且一旦出事故,责任如何认定也是问题。

B.线装书局近年来除了立足于出版中华传统文化经典之外,更着眼于我国当代大家精品的出版,不断扩大“古今兼容,推陈出新”的出版之路。

C.春节长假后义乌劳动力市场已经陆续开门且供需两旺,但部分用人单位和求职者仍处在观望阶段,真正达成用工协议的不多。

D.系列电影的形成是中国电影发展的必然趋势,系列电影意味着电影要品牌化和系列化,观众会对其产生信任感和安全感,这是中国电影市场发展的需要。

【解析】A项,“游离”使用错误,可将“游离”改为“徘徊”。

B项,“之外”多余,应删去;“扩大”与“出版之路”搭配不当,可将“扩大”改为“拓展”。

D项,“这”指代不明,可将“这”改为“系列电影”。

【答案】 C3.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。

寒风吹彻上课用升级版

作者介绍

刘亮程

(1963—至今)

当代散文家,1963出生于新 疆沙湾县一个叫黄沙梁的小村庄, 在古尔班通古特沙漠边缘的这个小 村庄里,度过童年和少年时期。上 过1年小学,3年初中。长大后种过 地、放过羊,当过十几年乡农机管 理员。劳动之余写点文字。大多写 自己生活多年的一个村子。在这个 人畜共居的村庄里,房子被风吹旧, 太阳将人和牲畜晒老,所有事物都 按自然的意志伸叶展枝。作者在不 慌不忙中叙述着一种人类久违的自 然生存。现在乌鲁木齐一报社任编 辑。他的作品有:《一个人的村庄》 (散文集,该书在99年引起巨大反 响,被誉20世纪最后的文学景观) 《风中的院门》《正午田野》《晒 晒黄沙梁的太阳》等。

刘亮程是 新疆沙湾人,北疆一月平均气温 是-16℃—-22℃,大雪纷飞,寒风怒吼,是那 里奇特的地理环境。刘亮程对冬天寒风的体验 可谓深入骨髓。

整体感知

• 阅读全文,把握文章大意, 理清层次。

第一部分(1):写雪与寒冷又一次降临村庄, “我”开始了关于寒冷的漫想与沉思。 • 第二部分(2-16):回顾自己青少年时代经历 的寒冷岁月,表达自己对生命和人生的感 悟。 • 第三部分(17-41):写老人、姑妈及母亲面 对寒冷的无力,道出了我们生命中的许多 的无奈和悲伤。 • 第四部分(42-43):回到温暖的现实,表达 了对亲人们的关爱和担忧。

整体感知

• 阅读全文,把握文章大意, 理清层次。 • 圈画作者感悟的语句,说说 你的看法。情, 像我一样用自己那只冰手,从头到尾地 抚摸自己的一生。

• 指人在中老年时,总要回忆往事,感 悟人生哲理,总结一生切肤的经验 教训。

• (2)许多年后有一股寒风,从我自以为火热温暖 的从未被寒冷浸入的内心深处阵阵袭来时,我 才发现穿再厚的棉衣也没用了。生命本身有一 个冬天,它已经来临。 • 自然之冬,再严寒,还是可以抗拒的,如多加棉 衣保暖,多吃脂类储存能量,多烤火或用气取暖, 随着条件的改善,寒冷越来越不可怕了,它是可 以对付的。可做为人自身,的确也像大自然一 样,存在一个生命之冬,人总要面临衰老、死亡, 这是不以人的意志为转移的,是无可奈何的事 情,人是无力回天的。

高中语文粤教版中国现代散文选读学案:第二单元 第7课 寒风吹彻 含答案

第7课寒风吹彻一、作家作品刘亮程,生于1963年,新疆沙湾人。

当代著名散文作家.被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。

2001年冯牧文学奖“新人奖”这样评论他,“刘亮程的写作赓续着中国悠久灿烂的散文传统.他单纯而丰饶的生命体验来自村庄和田野,以中国农民在苍茫大地上的生死荣衰,庄严地提示了民族生活中朴素的真理,在对日常岁月的诗意感悟中通向人的未来”.刘亮程汲取天山的灵性白雪,滋润如饥似渴的心田,积淀了丰富而深厚的生活素材.“扛着铁锨进城”的刘亮程以其纯净明澈的文字抒写着古朴村落的悠悠岁月。

代表作品有《风中的院门》、《晒晒黄沙梁的太阳》等。

二、相关链接在表达对生活的理解和对生命的感悟类文章中,本文可以算是独树一帜的:质朴的语言,交错的叙述结构,原生态的生命特征以及卑微生活者的无可奈何,特别是那种贯穿全文的透骨寒冷,对生命的了解、对生活的理解与感悟,让我们感受到一种不曾经历的生活与生命的冷峻与严酷,让我们懂得在生命的寒风吹彻中唯一的办法是支付温暖并获取温暖。

1.识记字音(1)给下列加点字注音①凉飕.飕()②柴垛.()③蜷.缩()④跺.脚()⑤蜗.居()⑥吭.声()⑦凛冽..() ⑧吆.喝()(2)给下列多音字注音并组词①埋错误!②缝错误!③喝错误!④悄错误!2.辨形组词(先注音再组词)①错误!②错误!③错误!④错误!3.词语解释①蜷缩:_________________________________________________________ __②蜗居:______________________________________________________ _____③凛冽:_________________________________________________________ __④漠不关心:_______________________________________________________⑤悄无声息:______________________________________________________ _⑥杯水车薪:_______________________________________________________ 4.近义词辨析(1)暴发·爆发“爆发”:a。

第二单元7寒风吹彻

第二单元7寒风吹彻刘亮程想念黄沙梁1961年秋天,刘亮程的父母从甘肃金塔来到乌鲁木齐。

那时的乌鲁木齐正在修建中,没有多少城市的样子。

在河边拉了一冬天石头,刘亮程的父亲对这个遍地芨芨草的首府城市有点失望,他们在老家饿坏了,想找的是一个有粮有地的地方。

第二年开春,天寒地冻的1月,刘亮程的父亲拖家带口往前走,最终在黄沙梁停了下来。

“那时,黄沙梁有公社大食堂,有白面大米,能吃到肉,”刘亮程说,“最主要的是,村子四周有大片未开垦的土地,有一条在蒙语中意为‘巡逻兵’的玛纳斯河。

”刘亮程还记得父亲形容自己初到黄沙梁时的情景:玛纳斯河畔长满了红柳榆树和沙枣树。

那时盖个房子也很困难,先要砍树,把密麻麻的树砍倒腾出地方来。

河水在几步远的地方喧腾,可树挡着就是找不见。

“我们在黄沙梁的生活就是这样开始的,”刘亮程说,“一个偏僻的村落,突然变得热火朝天。

”黄沙梁的文化生活单调贫乏。

直到1987年,村里才有了第一盏电灯,而在此之前的漫长岁月里,亦很少有露天电影放映队下到这里。

那时的娱乐是,村里人聚到刘亮程家,听他父亲说书。

一盏煤油灯照着刘亮程的父亲,人们围坐在暗处,听着那些陌生的故事,感觉很远处的天,一片一片地亮了。

“话说天下之事,分久必合,合久必分”,一部《三国》已不知讲了多少遍,却常常说乱,到后来变成了《杨家将演义》。

1978年,刘亮程考到了石河子农机学校。

3年后被分配到沙湾县城,成为一名专业农机管理员和一位业余诗人。

那一年,刘亮程把一家人搬到了县城。

那时候村里陆续有人搬走。

去县城,去乌鲁木齐,因为2019块钱就能买到城市户口,就能在供销社、粮油加工站这样的国有单位找到工作。

和很多人一样,刘亮程并没在拿到城市户口后获得实质性的帮助,因为国有单位很快就纷纷倒闭,不用城市户口也可以找到工作。

1993年,刘亮程辞去农机管理员,来到乌鲁木齐打工。

当时正是下海潮,刘亮程就到《工人时报》做了一名副刊编辑。

乌鲁木齐的生活充实而稳定。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

阅读下面的文字,完成7-9题。

寒风吹彻

刘亮程

雪落在那些年雪落过的地方。

三十岁的我,似乎对这个冬天的来临漠不关心,却又好像一直在倾听落雪的声音,期待着又一场雪悄无声息地覆盖村庄和田野。

经过许多个冬天之后,我才渐渐明白自己再躲不过雪,无论我残缩在屋子里,还是远在冬天的另一个地方,纷纷扬扬的雪,都会落在我正经历的一段岁月里。

当一个人的岁月像荒野一样敞开时,他便再无法照管好自己。

就像现在,我紧围着火炉,努力想烤热自己。

我的一根骨头,却露在屋外的寒风中,隐隐作痛。

那是我多年前冻坏的一根骨头,我再不能像捡一根牛骨头一样,把它捡回到火炉旁烤熟,它永远地冻坏在那段天亮前的雪路上了。

那个冬天我十四岁,赶着牛车去沙漠里拉柴禾。

那时一村人都是靠长在沙漠里的一种叫梭梭的灌木取暖过冬。

因为不断砍挖,有柴禾的地方越来越远。

往往要用一天半夜时间才能拉回一车柴禾。

每次拉柴禾,都是母亲半夜起来做好饭,装好水和馍馍,然后叫醒我。

有时父亲也会起来帮我套好车。

我对寒冷的认识是从那些夜晚开始的。

牛车一走出村子,寒冷便从四面八方拥围而来,把你从家里带出的那点温暖搜刮得一干二净,让你浑身上下只剩下寒冷。

那个夜晚并不比其他夜晚更冷。

只是这次,是我一个人赶着牛车进沙漠。

以往牛车一出村,就会听到远远近近的雪路上其他牛车的走动声,赶车人隐约的吆喝声。

只要紧赶一阵路,便会追上一辆或好几辆去拉柴的牛车,一长串,缓行在铅灰色的冬夜里。

那种夜晚天再冷也不觉得,因为寒风在吹好几个人,同村的、邻村的、认识和不认识的好几架牛车在这条夜路上抵挡着寒冷。

而这次,一野的寒风吹着我一个人。

似乎寒冷把其他一切都收拾掉了,现在全部地对付我。

我掖着羊皮大衣,一动不动爬在牛车里,不敢大声吆喝牛,免得让更多的寒冷发现我。

从那个夜晚我懂得了隐藏温暖——在凛冽的寒风中,身体中那点温暖正一步步退守到一个隐秘的有时连我自己都难以找到的深远处——我把这点隐深的温暖节俭地用于此后多年的爱情和生活。

我的亲人们说我是个很冷的人,不是的,我把仅有的温暖全给了你们。

天亮时,牛车终于到达有柴禾的地方。

我的一条腿却被冻僵了,失去了感觉。

我试探着用另一条腿跳下车,拄着一根柴禾棒活动了一阵,又点了一堆火烤了一会儿,勉强可以行走了。

腿上的一块骨头却生疼起来,是我从未体验过的一种疼,像一根根针刺在骨头上又狠命往骨髓里钻——这种疼感一直延续到以后所有的冬天以及夏季里阴冷的日子。

天快黑时,我装着半车柴禾回到家里,父亲一见就问我:怎么拉了这点柴?不够两天烧的。

我没吭声,也没向家里说腿冻坏的事。

我想很快会暖和过来。

那个冬天要是稍短些,家里的火炉要是稍旺些,我要是稍把这条腿当回事些,或许我能暖和过来。

可是现在不行了。

隔着多少个季节,今夜的我,围抱火炉,再也暖不热那个遥远冬天的我;那个在上学路上不慎掉进冰窟窿,浑身是冰往回跑的我;那个跺着冻僵的双脚,捂着耳朵在一扇门外焦急等待的我……我再不能把他们唤回到这个温暖的火炉旁。

冬天总是一年一年地弄冷一个人,先是一条腿、一块骨头、一副表情、一种心情……尔后整个人生。

我曾在一个寒冷的早晨,把一个浑身结满冰霜的路人让进屋子,给他倒了一杯热茶。

那是个上了年纪的人,身上带着许多个冬天的寒冷。

当他坐在我的火炉旁时,炉火须臾间变得苍白。

我没有问他的名字,在火炉的另一边,我感到迎面逼来的一个老人的透骨寒气。

他一句话不说。

我想他的话肯定全冻硬了,得过一阵才能化开。

大约上了半个时辰,他站起来,朝我点了—下头,开门走了。

我以为他暖和过来了。

第

二天下午,听人说村西边冻死了一个人。

我跑过去,看见是那个曾走进过我屋子的路人,他躺在路边,半边脸埋在雪中。

我第一次看到一个人被冻死,他的身上怎么能留住一点点温暖呢?靠什么去留住?他的烂了几个洞、棉花露在外面的旧棉衣?底磨得快通了,一边帮已经脱落的那双鞋?还有他的比多少个冬天加起来还要寒冷的心境?……落在一个人一生中的雪,我们不能全部看见。

每个人都在自己的生命中,孤独地过冬。

我们帮不了谁。

我的一小炉火,对这个贫寒一生的人来说,显然杯水车薪。

他的寒冷太巨大。

雪越下越大。

天彻底黑透了。

我静坐在屋子里,火炉上烤着几片馍馍,一小碟咸菜放在炉旁的木凳上,屋里光线暗淡。

柴禾在炉中啪啪地燃烧着,炉火通红,我的手和脸都烤得发烫了,脊背却依旧凉嗖嗖的。

寒风正从我看不见的一道门缝吹进来。

冬天又一次来到村里,来到我的家。

我把怕冻的东西一一搬进屋子,糊好窗户,挂上去年冬天的棉门帘,寒风还是进来了,它比我更熟悉墙上的每一道细微裂缝。

我围抱着火炉,烤热漫长一生的一个时刻。

我知道这一时刻之外,我其余的岁月,一些路人的岁月,远在屋外的大雪中,被寒风吹彻。

(有删改)

7.下列对这篇散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()

A.文章以雪天我烤炉火为叙述的起点和终点,让三十岁的我穿梭在过去和现在两个时空,以对“寒冷”的记忆,组织起对“少年的我”和“一个路人”的回忆。

B.“冬天、寒风、雪”既实指北方自然环境的艰苦恶劣,也虚指人生旅途中的种种磨难,还指在必须面对的命运归宿前的脆弱和无奈。

C.路人离开我家前,“朝我点了一下头”,这是他在寒风吹彻的生命中珍藏的一点温暖;写路人的故事,是因为他是我每每想起寒冷时最温暖的一点记忆。

D.作者以三十岁的我的视角展开叙述,追忆和审视过去,这一视角更方便审视人生,传达了作者对人生的清醒认识:生命中的寒风不可阻挡,但人可以去寻找那么“一个时刻”,在寒风中围抱火炉。

8.举例分析文中哪些地方“虽然透着爱,却也饱含着人生来孤独的无力”。

9.以写“寒冷”为例说说作者是如何实现“每个字都重得好像要沉下去,但又不悲痛到绝望”的。

参考答案:

7.C

8.(1)我们爱自己,却无法去照管好自己的一生:在那些遥远的冬天,我掖着羊皮大衣也冻伤了一条腿,我掉进过冰窟窿,我们无法在自己一生敞开的岁月中照管好自己。

(2)亲人爱我们,却无法理解我们所有的苦衷:母亲半夜起来为我做饭,父亲早起帮我套车,当他嫌弃我打回的柴少时,“我”没说冻坏腿的事,即使是父子,有些“寒风”也无法倾诉(我们爱亲人,却还是让亲人体会不到我的温暖:亲人不知道我是在把隐深的温暖节俭地用于爱情与生活,认为我是个很冷的人)。

(3)我们充满爱意地对待路人,却还是无法理解他们真正的需求:我让浑身结满冰霜的路人进屋,给他热茶,让他坐在火炉旁,以为他暖和过来了,落在一个人身上的雪,我们不能全部看见,人生来孤独。

9.答案示例:(1)作者对寒冷进行戏谑,文字风趣幽默,让读者不感到悲痛绝望:“他的话肯定全冻硬了,得过一阵才能化开”“它比我更熟悉墙上的每一道细微裂缝”。

(2)新鲜而富有诗意的文字削弱了绝望感。

作者笔下的寒风寒冷都和人一样有情感,或是调皮,或是迫不得已,能这样去看待寒冷,怎么可能绝望呢:“免得让更多的寒冷发现

我”“把你从家里带出的那点温暖搜刮得一干二净”。

(3)作者把笔下的寒冷当成他生命中最自然的组成部分,为它们说话,让人觉得一切理所当然,而不让人悲痛到绝望。

如:“那种夜晚天再冷也不觉得,因为寒风在吹好几个人”“那个冬天要是稍短些,家里的火炉要是稍旺些,我要是稍把这条腿当回事些,或许我能暖和过来”。