人教版四年级上册语文第一课《观潮

四年级上册语文第一课《观潮》课文原文

四年级上册语文第一课《观潮》课文原文观潮浙江海阳有个动人的地方——戴公浦,那里有个著名的游泳场。

海灯亮了,西瓜都卖完了,天渐渐黑了。

睡梦中,我听得掌声回荡在我耳边,像春雷似地轰鸣。

我赶紧坐了起来,把窗帘拉开。

虽然天空没有星星,可大地却更加明亮,夜鳃像天空一样,就像阳关照耀的辉煌,又像霹雳撕破黑夜的寂静。

那一片,无边无际的灯光,像一片已布满了,细细碎碎的星光和月光,映得城市如今变得更美丽。

城门全部打开,我听见一种声音,一种特别激动人心的声音。

于是我也跑过去,那里热闹得很。

在大队长的带领下,我们一步步走进游泳场。

只见到上百艘的渔船,正迎着龙游般得矫健的大浪潮催挤而来。

而那里头,好像已临死前的狩猎,发出了一种最后的嘶叫。

“杨戏歌”在我心口响起,然最后的一声,终于升得更高,到了最后。

我们都望着那些人,他们成了无比庄重庄严的景象。

然后,他们攥住了双拳,高高将他们举起,高高地向前一伸,向大海转过个身,来开发新的战场。

我确定,浙江的大地再一次震动起来,全军那边,英勇身姿一直向前直奔。

每个人都像黑暗中的黑熊他们从南方疾驰还在奔驰在东方;穿了一件樱红色的军装,脖颈上挂着络,没有波纹。

但脱下来,月光像黑鹰一样降落在他们身上的是返家那一刻。

在我眼前,我看到了那一个身姿挺拔的英雄时刻。

向前,向南方......「课后思考」1. 描述一下戏歌中人们的身姿和动作。

2. 你认为为什么说戏歌是最后一声?3. 作者应该经历了什么样的感受来描写戏歌的情景?4. 请分析一下这篇短文中的修辞手法。

以上是《观潮》的课文原文。

人教版四年级语文上册重要知识点

人教版四年级语文上册重要知识点人教版四年级语文上册重要知识点第一课《观潮》知识要点一词语解释1奇观:雄伟美丽而又罕见的景象或者出奇少见的事情。

2笼罩:指像笼子似的罩在上面。

3屹立:像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来比喻坚定不可动摇。

4人声鼎沸:形容喧闹、混乱,像水在锅里沸腾一样。

5若隐若现:这里指一会看得见,一会又看不见。

造句:昨晚的天空,有许多星星若隐若现。

二句子理解1钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

理解:中心句,总写钱塘江大潮被称为天下奇观。

“自古以来”说明这个称谓历史悠久2过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

理解:“出现了一条白线”意味着江潮开始从远处过来了。

这时,宽阔的潮头激起白色的水花,远远望去,好像是一条白线。

3那条白线很快向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。

理解:一个“移”字,一个“贯”字,把江潮之长,气势之大写得淋漓尽致。

4再近些,只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的水墙。

理解:把水浪比作“水墙”,形容江潮浪头之高,范围之广。

5除了直接描写钱塘江大潮外,还通过对观潮人的(神态)(动作)描写,写出了观潮人的惊喜之强,衬托出大潮之奇。

如:人山人海、昂首东望、人声鼎沸、踮着脚、又沸腾起来三问答题1北宋诗人苏轼赞颂钱塘江的名句是:(八月十八潮,壮观天下无。

)2按(潮来前、潮来时、潮头过后)的顺序写的这篇课文。

3通过描写大潮的(声音)(形态)(气势),写出了潮来时的景象。

4钱塘加大潮的特点:(奇特)(雄伟)(壮观)。

四多音字称cheng(称呼) chen(对称)闷men(闷雷)men(闷热)号hao(风号浪吼)hao(军号)薄bo(单薄) bao(薄饼)蒙meng(蒙眬)meng(蒙古)五本课写作特点除了直接描写大潮的雄伟、壮观外,还巧妙地运用了衬托的方法。

详细内容看第二大题第5小题。

六背诵部分课文第3、4、5自然段第二课《雅鲁藏布大峡谷》知识要点一词语解释1咫尺为邻:形容距离很近2堪称:勘是可以、能的意思,堪称是可以称作、可以称为的意思。

四年级上册语文第一课《观潮》课文原文

四年级上册语文第一课《观潮》课文原文课文钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

农历八月十八是一年一度的观潮日。

这一天早上,我们来到了海宁县的盐官镇,据说这里是观潮的地方。

我们随着观潮的人群,登上了海塘大堤。

宽阔的钱塘江横卧在眼前。

江面很平静,越往东越宽,在雨后的阳光下,笼罩着一层蒙蒙的薄雾。

镇海的古塔、中山亭和观潮台屹立在江边。

远处,几座小山在云雾中若隐若现。

江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。

大家昂首东望,等着,盼着。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

顿时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。

过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面,再近些,只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的水墙。

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地涌来,江面上依旧风号浪吼。

过了好久,钱塘江才恢复了平静。

看看堤下,江水已经涨了两丈来高了。

知识点1、关于钱塘江大潮的形成钱塘江是浙江省的河流,下流入杭州湾。

钱塘江大潮之所以特别宏伟,是因为钱塘江的出海口地形特殊。

出海口宽达上百公里,到了澉浦,收缩到二十公里,而到了盐官镇附近,江道又猛收到三公里左右,因此,外宽内窄,呈喇叭形。

海潮来时,以每秒十米的流速,簇拥着大量的海水向江内推进。

由于里边江道突然变窄,所以大量潮水被两岸夹住;又加上这一带河床高低悬殊也很大,从而向东流的江水冲击着由东向西涌来的潮水,前浪叠后浪,互相拥挤、堆积,进到盐官镇时江道最窄,形成峰。

于是激起一道数米高的白浪水墙,形成闻名中外的天下奇观。

每年农历八月十七、十八日,正是观潮的时候,所以人们竞相前往海宁观潮。

2、词语解释横卧:横躺着。

本课指钱塘江横现在人们眼前。

四年级上册《观潮》课文原文

四年级上册《观潮》课文原文观潮潮汐是大海的自然现象之一,每天两次潮汐的变化给人们带来了很多的好奇和想象。

下面是四年级上册《观潮》的课文原文:月球每28天左右绕地球转一圈,这个周期叫做月相。

在满月和新月之间的时间,我们能够看到明亮程度不同的月亮。

这是因为地球,月球和太阳之间的不同位置关系造成的。

潮汐是海洋水位的周期性变化。

潮汐是地球的极地部分受到月亮和太阳引力影响的结果。

地球表面上的水在这种引力影响下上升和下降,形成了潮汐。

每天有两个高潮和两个低潮。

高潮时,海水上升到最高水位线,低潮时,海水下降到最低水位线。

地球的自转也会影响潮汐。

地球自转一周大约需要24小时,而月球围绕地球绕行一周需要28天左右。

所以每天的两次高潮和两次低潮的时间并不一样。

观潮是一种很有趣的活动。

很多人都喜欢到海边或者河边去看潮汐的变化。

观潮可以让我们更好地了解地球的运动规律和自然奥秘。

观潮的时候,我们可以注意到一些现象。

比如,当海水上升时,我们可以看到浪花冲向岸边,形成壮观的海浪。

而在低潮时,我们可以看到一些海底的景观,比如贝壳、海草等。

观潮还能带来一些乐趣。

有些人喜欢在高潮时涂鸦或者写字在沙滩上,等潮汐退去后,他们的涂鸦会被海水冲刷掉,留下美丽的痕迹。

观潮不仅可以给我们带来娱乐,还能增长我们的知识。

通过观察潮汐的变化和现象,我们可以学到更多关于地球和自然的知识,也能更好地了解我们所处的环境。

总之,观潮是一种有趣且有教育意义的活动。

通过观察潮汐的变化,我们可以更好地了解自然界的规律,也能够体验到大自然的神奇和美丽。

让我们一起走到河边或者海边,一起来观潮吧!。

四年级语文上册第一课《观潮》课件

四年级语文上册第一课《观潮》课件教学内容:本课教材为人教版四年级语文上册第一课《观潮》。

本课主要内容是让学生通过阅读课文,了解钱塘江大潮的壮丽景象,体会作者对大自然的赞美之情,同时,提高学生的朗读和理解能力。

教学目标:1. 能够正确地朗读课文,理解课文大意。

2. 学习生字词,并能灵活运用到实际情景中。

3. 通过对课文的阅读,培养学生对大自然的热爱和赞美之情。

教学难点与重点:难点:生字词的理解和运用,对课文意境的理解。

重点:正确朗读课文,体会作者的写作情感。

教具与学具准备:教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:课本、练习本、文具。

教学过程:一、情景引入(5分钟)教师通过多媒体展示钱塘江大潮的图片,让学生初步感受大潮的壮丽景象,激发学生的学习兴趣。

二、新课导入(10分钟)教师引导学生朗读课文,让学生自读并理解课文内容。

教师适时解释生字词,帮助学生理解课文。

三、课堂讲解(10分钟)教师详细讲解课文内容,引导学生理解作者对大自然的赞美之情。

教师通过提问的方式,检查学生的理解程度。

四、随堂练习(10分钟)教师布置随堂练习,让学生运用所学的生字词和课文内容。

教师及时批改并给予反馈。

五、课堂小结(5分钟)六、板书设计(5分钟)教师根据课文内容,设计简洁明了的板书,帮助学生记忆和理解。

作业设计:1. 抄写课文中的生字词。

2. 根据课文内容,写一篇小练笔,描述自己最喜欢的自然景观。

课后反思及拓展延伸:教师在课后对自己的教学进行反思,看是否达到了教学目标,学生是否掌握了重点难点。

同时,教师可以引导学生进行拓展延伸,让学生收集更多关于大自然的资料,提高学生的综合素质。

重点和难点解析:在四年级语文上册第一课《观潮》的教学过程中,有几个重点和难点需要特别关注。

这些重点和难点是学生理解和掌握课文的关键,也是教学过程中需要着重讲解和练习的部分。

一、生字词的理解和运用生字词的理解和运用是学生学习课文的基础。

在《观潮》这篇课文中,有一些生字词需要特别注意,如“潮水”、“浪潮”、“浩荡”等。

四年级上册第一课观潮的生字组词

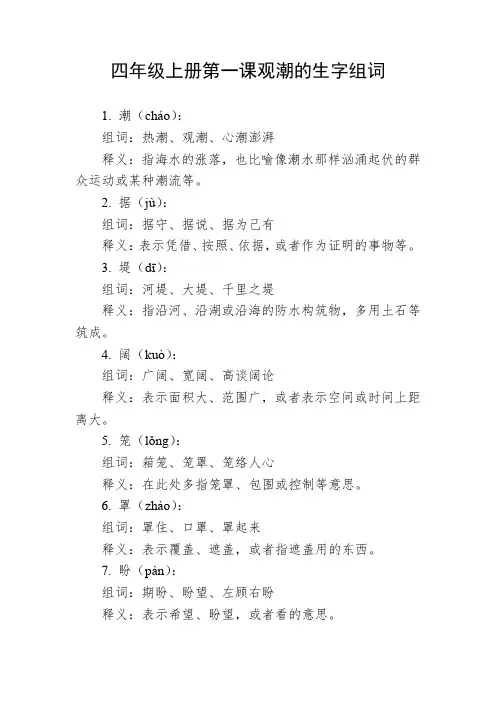

四年级上册第一课观潮的生字组词1. 潮(cháo):组词:热潮、观潮、心潮澎湃释义:指海水的涨落,也比喻像潮水那样汹涌起伏的群众运动或某种潮流等。

2. 据(jù):组词:据守、据说、据为己有释义:表示凭借、按照、依据,或者作为证明的事物等。

3. 堤(dī):组词:河堤、大堤、千里之堤释义:指沿河、沿湖或沿海的防水构筑物,多用土石等筑成。

4. 阔(kuò):组词:广阔、宽阔、高谈阔论释义:表示面积大、范围广,或者表示空间或时间上距离大。

5. 笼(lǒng):组词:箱笼、笼罩、笼络人心释义:在此处多指笼罩、包围或控制等意思。

6. 罩(zhào):组词:罩住、口罩、罩起来释义:表示覆盖、遮盖,或者指遮盖用的东西。

7. 盼(pàn):组词:期盼、盼望、左顾右盼释义:表示希望、盼望,或者看的意思。

8. 滚(gǔn):组词:翻滚、滚动、滚瓜烂熟释义:多指液体沸腾、旋转,或者物体滚动等动作。

9. 顿(dùn):组词:顿悟、顿时、茅塞顿开释义:表示停顿、立刻,或者用力、次数等。

10. 逐(zhú):组词:追逐、逐渐、随波逐流释义:指追赶、依照次序、一一挨着等意思。

11. 渐(jiàn):组词:渐渐、渐变、循序渐进释义:表示程度或数量的逐步增减,或者时间上的推移。

12. 犹(yóu):组词:犹豫、犹如、虽死犹生释义:表示相似、如同,或者表示迟疑不决的意思。

13. 崩(bēng):组词:崩溃、崩盘、土崩瓦解释义:多指倒塌、碎裂,或者指精神受到强烈刺激而突然崩溃等。

14. 震(zhèn):组词:地震、震动、震耳欲聋释义:指颤动、使颤动,或者表示情绪上的震撼、激动等。

15. 余(yú):组词:剩余、余波、高兴之余释义:表示剩下来的、多出来的,或者指某种事情、情况以后。

16. 霎(shà):组词:霎时、一霎、霎时间释义:表示极短的时间,瞬间。

统编人教版四年级语文上册第1课《观潮》精美课件

第三步:知内容

再读课文,选一选,填一填。 课文先写( 潮来前的景象 ),再写

( 潮来时的景象),最后写( 潮头过后的景象), 表现了钱塘江奇特壮观的景色。

第四步:查资料

查资料,填一填 早在 汉、魏 六朝时,观潮就已蔚成风气,至唐宋时,

此风更盛。南宋朝廷曾规定农历 八月十八 在钱塘江上检阅 水军,以后沿习成节。除农历八月十八前后三天观潮节外, 农历每月 初 与 月中 皆有大潮可观,并可作一潮三看 “追潮游”。

品读释疑

通过上节课的学习,你能说说这篇课文主 要讲了哪句话吗?

钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

学习课文按“潮来前——潮来时——潮头过后”的顺 序描写景物的方法。充分感悟理解中心句“钱塘江大 潮,自古以来被称为天下奇观”,重点学习抓住重点 词语和语段边读边想象画面的阅读方法,感受大潮的 声音和形态,感受钱塘江大潮的奇特、壮观,积累文 中重要的修辞手法:比喻、拟人、夸张。

课前预习

钱塘江大潮:

助读资料我先看

每年秋分后的一段时间,地球离太阳最近,所受引力

特别大,再加上杭州湾喇叭口的特殊地形,因而在钱塘江

口形成特大涌潮。农历八月十八钱塘江的潮头最大,以“

海宁潮”闻名天下。

观潮:

早在汉、魏、六朝时,观潮就已蔚成风气,至唐、宋时,此风 更盛。南宋朝廷曾规定农历八月十八在钱塘江上检阅水军,以后沿 习成节。除农历八月十八前后三天观潮节外,农历每月初与月中皆 有大潮可观,并可作一潮三看“追潮游”。自2000年至今,中央电 视台每年在盐官现场直播观潮盛景,让全国乃至世界各地不能前往 海宁观潮的人,足不出户也能实时了解海宁潮的壮观景象。

shà 霎时

易错音

用“√”给加点的字选择正确的读音。

人教版四年级上册语文《观潮》原文及教案

人教版四年级上册语文《观潮》原文及教案一个人民教师可以通过教案选择适当的教学方法、教学策略,采用有效的教学手段,创设良好的教学环境,实施可行的评价方案,从而保证教学活动的顺利进行。

下面小编给大家分享四年级上册语文《观潮》原文及教案,希望对大家有所帮助。

四年级上册语文《观潮》原文钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

农历八月十八是一年一度的观潮日,这一天早上,我们来到了海宁市的盐官镇,据说这里是观潮的地方。

我们随着观潮的人群,登上了海塘大堤。

宽阔的钱塘江横卧在眼前。

江面很平静,越往东越宽,在雨后的阳光下,笼罩看一层蒙蒙的薄雾。

镇海古塔、中山亭和观潮台屹立在江边。

远处,几座小山在云雾中若隐若现。

江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。

大家昂首东望,等着,盼着。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

顿时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。

过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。

再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地般涌来,江面上依旧风号浪吼。

过了好久,钱塘江才恢复了平静。

看看堤下,江水已经涨了两丈来高了。

四年级上册语文《观潮》教案教学目标1.认识“盐、屹”等12个生字,会写“潮、据”等15个字。

理解“笼罩、人声鼎沸、水天相接、横贯”等词语。

2.朗读课文,背诵课文3、4自然段。

3.边读课文边想象画面,能联系上下文或结合生活实际体会词句的含义。

4.感受钱塘江大潮的雄伟、壮观,激发热爱祖国大好河山的思想感情。

教学重点:感受钱塘潮来时的神奇壮观,能够根据语言描写想象画面。

教学难点:想象课文描绘的大潮景象,引导学生体会作者怎样既生动又有层次地描述钱塘江大潮雄奇景象的。

部编版四年级上册语文第1课《观潮》课文原文及知识点5篇

部编版四年级上册语文第1课《观潮》课文原文及知识点5篇2023年观潮课文(精篇一1、了解钱塘江大潮的壮丽与雄伟,激发学生热爱祖国大好河山的感情。

2、在文中学会生词,理解重点句子的含义,并能积累和运用。

3、学习有顺序、抓特点的观察方法,培养学生留心周围事物的习惯。

4、有感情的朗读课文,能背诵3、4自然段。

1、课文3、4自然段内容的理解和感悟;2、学习有顺序、抓特点的观察方法。

多媒体课件。

2课时。

第一课时〖课前准备〗鼓励学生在课前查阅有关潮汐、潮汛的资料,了解钱塘江大潮形成的原因。

〖教学过程〗一、激趣导入,揭示课题今天,我们一起学习《观潮》。

课文写的是哪儿的潮?钱塘江在我国的浙江省,那里的大潮自古以来被称为“天下奇观”。

(板书:天下奇观。

)区别:“观潮”与“天下奇观”的“观”的意思,理解“天下奇观”的含义。

二、检查预习,反馈交流1、检查生字情况。

2、学生自由读课文,一边读一边想:作者先写什么?再写什么?最后写什么?三、创设情景,整体感知观看录象。

四、突破重点,朗读感悟(随机板书)1、钱塘江大潮给你的总体印象是什么?2、找出课文中描写潮水景象的段落。

3、自由读3、4自然段:你觉得那些描写潮水的语句你特别喜欢,仔细体会,读出你的感受。

(根据学生的需要,在读中理解词句,读中感悟,读后质疑,合作学习、交流,尊重学生个别差异,读出真情实感。

)⑴ “午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

”你读懂了什么?理解“人声鼎沸”的含义,学学“闷雷滚动”的声音。

⑴ “过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

”表演“人群沸腾”的情景,刚才这情景可以用什么词来形容?(人声鼎沸。

)质疑:你还有什么问题?⑴ “再近些,只见白浪翻滚,形成一道两丈多高的白色城墙。

”(读出壮观的感受,分组比赛读。

)⑴ “浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

小学四年级上册语文《观潮》教案(七篇)

小学四年级上册语文《观潮》教案(七篇)小学四年级上册语文《观潮》教案篇1【教材分析】《观潮》是人教版小学语文六年制第7册第一组的一篇课文,本组课文以“大自然的魅力”为主题,为我们编选了4篇课文,本篇课文叙述的是一次观潮的盛况,写的是作者耳闻目睹的潮来前、潮来时、潮头过后的景象,描写了大潮有远而近,奔腾西去的全过程,描绘出江潮由风平浪静到奔腾咆哮再到又恢复平静的动态变化,写出了大潮的奇特、壮观和雄伟。

课文结构清晰,层次分明,文中作者不但运用比喻的手法直接描写了潮水汹涌澎湃、雷霆万钧的气势和声威,还从观潮人数之多,热情之高间接的反映了大潮的奇特,使人读后不禁由衷的发出了“钱塘江大潮,真不愧为自古以来的天下奇观。

”编选本篇课文的意图有二,一是使学生通过阅读感受钱塘江大潮的奇特,激发学生热爱大自然、热爱祖国大好河山的情感,二是引导学生一边读书一边想象画面,并通过品味关键词句、重点段落,体会课文在表达上的特点。

【学情分析】对于刚步入四年级的学生而言,他们虽然对于写景文章有初步的认识,但他们在联系上下文、理解词句的意思,抓住关键词句,体会其在表达情意方面的作用上还是存在较大的难度。

此外,钱塘江大潮离学生的生活实际较远,学生较难感受体会其奇特、壮观的景色,这就要求教师创设好情景,设计好句子理解的坡度,激发学生的想象,引领学生走进文本,感知大潮的奇特、壮观、雄伟。

【教学目标】1.通过联系上下文、查阅相关资料,学会“潮、称、盐”等13个生字,认识“罩、屹、鼎”等7个生字,正确读写“宽阔、笼罩、薄雾、屹立、若隐若现、山崩地裂、齐头并进、漫天卷地”等词语。

2.通过“三读(读准、读通、读懂)”,自主学习,乐于朗读,做到正确、流利、有感情的朗读课文。

背诵课文3、4自然段。

3.边读边想象画面,能联系上下文、生活实际理解体会词句的含义。

4.感受钱塘江大潮的奇特、壮观,感受大自然的魅力,受到自然美的熏陶,并能把自己的阅读感受与他人交流。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

人教版四年级上册语文第一课《观潮

》教案

一、教材分析

《观潮》是一篇文质兼优的写景文章。

作者寓情于景,通过对农历八月十八日的钱塘江大潮雄奇壮丽,气势非凡,景观的描绘,抒发了热爱祖国壮丽山河的思想感情。

本文的教学,不但要使学生增长见识,学习作者的观察及表达方法,受到语文能力的训练,还要激发学生热爱大自然,热爱祖国壮美河山的思想感情。

(一)课始,以“声”激情诱趣。

好的作品默默地看与朗朗地读又与有音乐烘托伴奏的朗诵,对人的感官的刺激作用,带给人的内心体验都是不同的。

文章描绘了钱塘江大潮来前的风平浪静与潮来时的惊涛浪吼形成鲜明对比,尤其绘声绘色地描述了潮水由远推近,有如排山倒海之势,雷霆万钧之力。

为了充分发挥作品的感染力,用雄浑有力的交响乐伴以激情昂然的朗诵,使学生入其境,动其情。

准备一段由缓慢抒情到急促激越再到平缓渐弱的交响曲。

以“舒展缓慢”吻合潮来前的平静;以“欢乐抒情”衬托人们观潮的喜悦心情;以“雄壮激昂”,烘托大潮的磅礴气势。

(二)课中以“像”释疑解惑。

学生生活在繁华的城市,许多孩子没有到过海边,更无从目睹这样雄伟壮丽的大潮之景观。

对于没有见过的事物,又无类似经历可以借鉴,不仅给理解课文带来障碍,也给展开想象造成困难。

因此,需运用电教手段,声像同步,视听结合,创设情境,提供感知,发展情感,促进理解。

根据课文内容,从《神州风采》里的“海宁观潮”一片中截取有关片断,按潮来时开始还是风平浪静到有声无“形”,然后“水天相接的地方出现一条白线”;渐近,拉长变粗,横贯江面”;再近,白浪翻滚,如同一道城墙”;更近,犹如“战马飞奔,坦克轰鸣”的顺序组接。

录制两遍。

第一遍按由远及近,将潮水的“如线”、“横贯江面”、“如墙”、如“万马奔腾”的四个画面各定格6秒,以便使学生

有时间看清楚并将实际景象与课文里的文字描述在头脑中“衔接对号”。

第二遍不定格,使学生对大潮由远及近的推进变化、发展有一个连贯、完整的印象,以加深感受。

(三)以“读”促思通文。

朗读是理解内容的基础,也是检查理解的手段,更是以文悟道的途径。

《观潮》从声、形、色三方面描绘赞美了被称为天下奇观的钱塘江大潮,形象鲜明,富于感染力。

有感情地诵读既有助于理解课文,又能更好地受到感染。

读,应求形式多样,不同的读法有不同的作用和效果,要根据不同段落的学习内容、训练任务、教学目的选择适当的读法。

默读,利于思考;朗读,助于理解;齐读,训练面大;自由读,灵活主动;个别读,“以点带面”便于指导。

读,又不能走形式,明确读的目的,提出读的要求,求得读的成效。

要以读引思,以思促读,读思结合。

这堂课的教学,采用下列读法:

课始:教师范读激情;课中:自学时默读,理解中自由读,理解后感情朗读;课尾:个别读、齐读相结合。

(四)优化课堂结构。

教学结构力求体现“教为主导、生为主体、学为基础、思为核心、‘道’贯其中”的整体优化结构型。

教学过程中充分发挥学生的主体作用和充分调动学生的学习主观能动性,做到“三动”和“三个保证”。

三动:动脑思考;动口读说;动手画批。

三个保证:在学习的中心阶段,即高潮处,关键处,难点、重点处,保证有充分的时间让学生去读、去思、去议;保证学生各抒己见,畅所欲言;保证学生自始至终在课堂上过着愉快的精神生活。

(五)教学的重点、难点及处理方法。

1.教学重点:

潮来时的壮丽景象是教材的重点部分,也是教学的主要内容。

引导学生重点理解好这一段。

突出重点的方法:

(1)理清作者观察和表达的顺序。

懂得作者是按照“极远—渐近—再近—更近”的顺序观察和描述的。

(2)理解作者的表达途径和方法。

懂得作者是从声音、形状、颜色这三方面将大潮雄伟奇特的景象生动地描绘出来,从中体会作者赞美“天下奇观”的思想感情。

(3)重点理解比喻句。

引导学生分清本体与喻体,即把什么比作什么,在理解的基础上体会它们的作用,懂得这样比的真正含义。

(4)运用电教手段——录像,创造情境,激发情感。

放录像—画批—讨论—朗读多种教学手段优化组合。

将看、想、说、读有机结合。

做到“图”“文”“视”“听”互补;“听”、“说”、“读”、“思”互促。