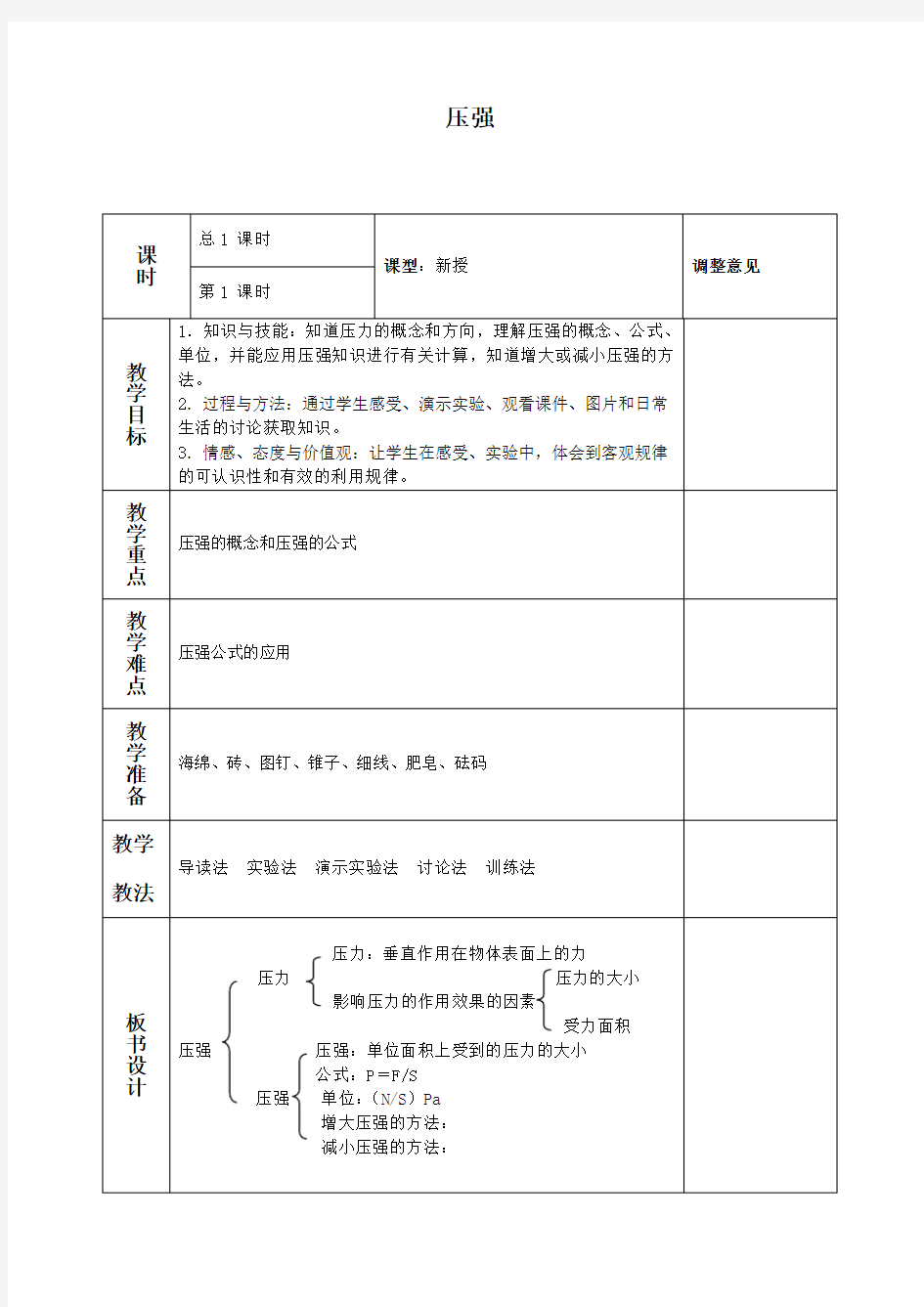

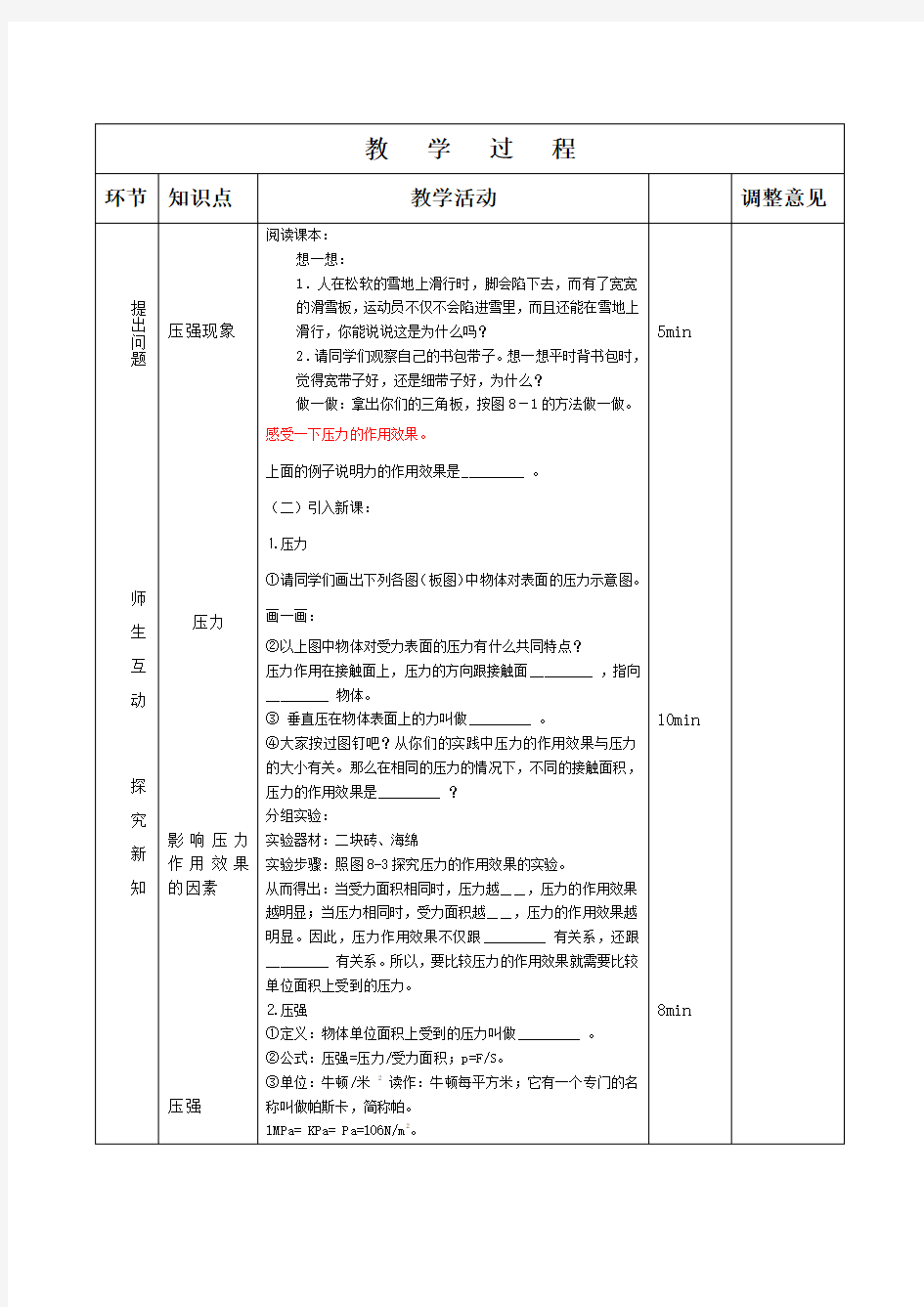

压 强_教学设计

压强

内环境与稳态教学设计

内环境与稳态 华中师大一附中汪红兵 ●教学目标 知识目标 理解:1.理解内环境概念的内涵和外延,并能解释和说明其意义。 2.理解内环境稳态的概念及其生理意义,并且能够解析一些实例。 能力目标 1.图形辨析能力、图形和文字信息的转换能力。 2.基本的绘图能力。 3.一定分析综合能力。 情感目标 1.整体和局部的关系。 2.善待自然、珍爱生命的意志品质。 3.事物都是对立统一及相互联系的观点。 ●重点·落实方案 重点 稳态的概念和生理意义。 落实方案 1.精讲实例缓冲物质对pH的调节过程,说明pH对内环境稳态的影响。 2.结合新陈代谢中酶促反应的条件与实例归纳出内环境稳态的生理意义。 ●难点·突破策略 难点 稳态的概念。 突破策略 1.播放微课件直观显示内环境的动态变化过程,理解内环境组成成分之间的相互关系。 2.补充直接维持内环境稳态的四大系统的有关内容,使学生在宏观上掌握内环境稳态的基本原理。 ●教具准备 微课件、投影片、试管、血浆、蒸馏水、1%的盐酸、pH试纸等。 ●学法指导 1.指导学生预习。寻找相关疑点。 2.指导学生思考。根据预习情况对提出的疑点寻找思考线索。 3.回忆人体的四个系统的知识。 ●教法建议 1.谈话法。 2.讨论法。 3.实验法。 ●课时安排 一课时 ●教学过程 [导课] 细胞是如何与外界环境进行物质交换的?我们知道单细胞动物如草履虫等在其生活过程中,可以和它生存的环境直接进行物质交换。那么人体的体内细胞,是如何与外界环境进

行物质交换的呢? [教学目标达成] 一、内环境 学生阅读:内环境的内容。 教师演示:微课件(体内细胞与内环境之间物质交换的动态过程) 学生思考:(1)环境概念中“内”“外”的含义。 (2)淋巴的形成过程。 师生总结:内环境的概念和组成。 学生活动:用箭头连线的方式,将内环境中组织细胞、组织液、血浆和淋巴的关系表示出来。 师生总结:由此可见,组织细胞可以直接与内环境进行物质交换。 教师提问:内环境中的营养物质又是怎样获得的?(多媒体课件展示) 学生分析,归纳:内环境是体内细胞与外界环境间接地进行物质交换的场所。体内的细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。 教师指点:内环境是体内细胞生存的直接环境,细胞与内环境、内环境与外界环境之间不断进行物质交换,因此,细胞的代谢活动以及外界环境的不断变化,必然会影响内环境的理化性质。那么,内环境的理化性质会不会发生剧烈的变化呢?这就是我们要讨论的第二个问题。 二、内环境的稳态 学生阅读:内环境的稳态的内容。 投影片:(1)影响血液理化性质的主要因素有哪些? (2)正常人血液的pH是多少? (3)调节血液pH处于正常范围的方式是什么? 学生阅读后,回答:(1)主要因素有pH、渗透压、温度等。 (2)正常人血液的pH为7.35~7.45。 (3)缓冲物质(缓冲对)的缓冲作用。 下面以内环境的pH为例来说明 学生探究性实验:1.用加了抗凝血剂(柠檬酸钠)的血浆为实验材料,取两只洁净的试管,甲试管中加入2 mL血浆,乙试管中加入等量的蒸馏水,分别用pH试纸测试,并进行比较。 2.在两支试管中分别加入一滴质量分数为1%的盐酸溶液,分别用pH试纸测试,并进行比较。 讨论:请部分学生将其实验结果在投影仪上展示,并分析实验现象。 例如:人在剧烈运动时,肌肉组织中会产生大量的乳酸,碳酸等物质,当这些酸性物质进入血液后,血液的pH将发生什么变化?(多媒体展示) 师生总结:不会发生太大的变化。因为当乳酸进入血液后,乳酸就会与NaHCO3发生反应,生成乳酸钠和H2CO3,H2CO3是一种弱酸且不稳定,很容易分解成二氧化碳和水,所以对血液的pH影响不大。血液中增多的二氧化碳会刺激控制呼吸活动的神经中枢,促使呼吸运动增强,增加通气量,从而将血液中过多的二氧化碳排出体外。如果有过多的Na2CO3发生反应,生成NaHCO3,过多的NaHCO3可以从肾脏排出体外。 教师总结:由于血液中缓冲物质的调节作用,可以使血液的酸碱度不会发生剧烈的变化,从而维持在相对稳定的状态。内环境的其他理化性质,如温度、渗透压、各种化学物质的含量等,也都能够保持在一个相对稳定的状态,通过实验、实例的分析,我们归纳出稳态的概念。稳态是正常机体在神经和体液调节下,通过各器官系统协调运动,共同维持内环境的相

内部控制教案

第一章总论 本章学习目的与要求: 通过本章的学习,掌握内部控制的产生与发展历经的几个阶段,以及每一阶段的特点。 掌握与内部控制整合框架阶段相比,企业风险管理整合框架阶段具有的进步性,了解内部控制的现实意义,了解我国内部控制相关法规的发展历程,掌握我国企业内部控制规范框架体系 第一节内部控制的历史演进 内部控制是组织运营和管理活动发展到一定阶段的产物,是科学管理的必然要求。 内部控制理论与实践的发展大体上经历了内部牵制、内部控制系统、内部控制结构、内部控制整合框架等四个不同的阶段,并已初步呈现向企业风险管理整合框架演变的趋势。 一、内部牵制阶段 控制一词最早产生于17世纪,其原始含义是“由登记者之外的人对账册进行的核对和检查”。20世纪以前,盛行的观念和实务都停留在内部牵制阶段。这一阶段社会生产力还相对落后,大规模商品生产尚不发达,内部牵制是适应这一阶段的时代背景而产生的 这一阶段的主要特点是“以任何个人或部门不能单独控制任何一项或一部分业务权力的方式进行组织上的责任分工,每项业务通过正常发挥其他个人或部门的功能进行交叉检查或交叉控制。” 内部牵制机能主要包括:分权牵制、实物牵制、机械牵制和簿记牵制。 这一阶段的不足之处,在于人们还没有意识到内部控制的整体性,强调内部牵制机能的简单运用,不够系统和完善。 二、内部控制体系阶段 这一阶段从时间上看大致为20世纪40年代至80年代。适应这一时期资本主义经济快速发展、所有权与经营权进一步分离的特点,在注册会计师行业的推动下,内部控制由早期的内部牵制逐渐演变为涉及组织结构、岗位职责、人员素质、业务处理程序和内部审计等比较严密的内部控制系统。 三、内部控制结构阶段 进入20世纪80年代,人们对内部控制的研究重点逐步从一般含义向具体内容深化。1988年美国AICPA发布的《审计准则公告第55号》首次以“内部控制结构”的概念代替“内部控制系统”,该公告认为,内部控制结构由下列三个要素组成:控制环境,会计系统和控制程序。 四、内部控制整合框架阶段 1992年9月,COSO发布了著名的《内部控制——整合框架》,并于1994年进行了修订。该报告系内部控制发展历程中的一座重要里程碑,它对内部控制下了一个迄今为止最为权威的定义:“内部控制是由主体的董事会、管理层和其他员工实施的,旨在为经营的效率和有效性、财务报告的可靠性、遵循适用的法律法规等目标的实现提供合理保证的过程。” 五、企业风险管理整合框架阶段 2004年9月,COSO发布了《企业风险管理——整合框架》(简称ERM框架)。该框架指出,“全面风险管理是一个过程,它由一个主体的董事会、管理层和其他人员实施,应用于战略制定并贯穿于企业之中,旨在识别可能会影响主体的潜在事项、管理风险,以使其在该主体的风险容量之内,并为主体目标的实现提供合理保证”。

第一章第1节 细胞生活的环境 教案

第一章人体的内环境与稳态 第1节细胞生活的环境 一、教学目标 1.描述内环境的组成和理化性质。 2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 3.尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。 二、教学重点和难点 1.教学重点 (1)内环境的组成和理化性质。 (2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 2.教学难点 (1)内环境的理化性质。 (2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 三、课时安排 2课时 四、教学过程

〔思考与讨论1〕 〔板书〕 内环境——有细胞外液构成的液体环境叫做内环境。 〖师提示〗 1.细胞外液是指存在于细胞外的体液,包括血浆、组 织液和淋巴等。血细胞直接生活在血浆中,体内绝大多数 细胞直接生活在组织液中,大量淋巴细胞直接生活在淋巴 液中。由此可见,细胞外液是体内细胞直接生活的环境。 2. 笊战邹汗螬腹血浆笊战邹汗螬腹组织液笊战邹汗螬腹淋巴笊战邹汗螬腹 同笊战邹汗螬腹它们都属于细胞外液,共同构成人体 内环境,基本化学组成相同。笊战邹汗螬腹 异笊战 邹汗螬腹 存在的部位笊战 邹汗螬腹 血管内笊战邹汗螬腹组织细胞 之间笊战邹汗螬腹 淋巴管 中笊战邹汗螬腹 生活于其中 的细胞种类笊战 邹汗螬腹 各种血细胞笊战邹 汗螬腹 体内各组 织细胞笊战邹汗螬腹 淋巴细 胞等笊战邹汗螬腹 所含的化学 成分笊战邹汗螬腹 含有较多的 蛋白质笊战邹汗螬腹 蛋白质很少笊战邹汗螬腹 3.当血浆流经毛细血管时,水和一切能够透过毛细血 管壁的物质可以在毛细血管动脉端渗出,进入组织细胞间 隙而成为组织液,绝大多数的组织液在毛细血管静脉端又 可以重新渗入血浆中。少量的组织液还可以渗入毛细淋巴 管,形成淋巴,淋巴经淋巴循环由左右锁骨下静脉汇入血 浆中。它们之间的关系如下图所示。由此可见,全身的细 胞外液是一个有机的整体。 学生讨论 后回答

内部控制》课程标准

江苏省联合职业技术学院 五年制高职审计专业 《内部控制制度》课程标准 郑丙金 徐州财经分院会计系 二0一二年九月 五年制高职审计专业《内部控制制度》课程标准 一、概述 (一)课程性质 在我国会计改革与发展的历史上,2006年值得大书特书的年份,在这一年,随着1项基本准则与38项具体准则的颁布,我国的企业会计准则体系已经建立,这是我国会计准则改革在经过十多年探索之后的一次大爆发,按照规定自2007.年1月1日起,新企业会计会计准则在上市公司的范围内施行, 鼓励其他企业执行,这对企业的会计核算与管理工作提出了更高的要求,使得企业如何选择适合自己的会计制度更为重要,会计制度设计显得更有现实意义,搞好企业内部控制制度设计工作不仅有利企业会计准则的实施,更有利于企业加强会计管理工作,针对以上情况并结合财经高等职业技术学校特点,传统的内部控制制度教学手段和方法已显得不太适用。我们提出了以能力为主的教学理念,根据内部控制制度教学的特点,注重课程与教学的实效,注重培养学生的实践能力。 本课程是五年制财经高职会计类专业的一门主干课程,在经济专业教学中属于后期主干课程,专业性较强。其功能在于培养学生全面树立现代内部控制制度的基本理念,初步掌握从事企业内部控制制度实践活动必须具备会计制度总则设计、会计组织系统设计、会计核算系统设计、内部控制系统设计及具体业务与核算规程设计等方面的基本技能和基本方法。 (二)课程基本理念 本课程的基本理念以能力为主,根据内部控制制度教学的特点,注重课程与教学的实效,注重培养学生的创新精神和实践能力,以发展和促进学生的能力和技能为中心,为他们今后走向社会、参与生活、实现就业、能够为将来走向工作岗位胜任内部控制制度工作,奠定良好的基础。

《内环境稳态重要性》教学设计(市级公开课)

《内环境稳态的重要性》教学设计 一、教学目标 1 知识目标 说明内环境稳态及其生理意义;简述稳态的调节机制。 尝试解释生物体维持pH稳定的机制。 2 能力目标 通过对生活中一些现象的分析来归纳出内环境稳态的概念,理解稳态是动态的变化过程;并了解稳态的调节机制。 3 情感、态度和价值观 体会到内环境稳态的重要性,并在日常生活中注意预防。 二、教学重、难点: 内环境稳态及其生理意义 三、教学方法 启发教学、小组讨论、探究教学等 四、课时安排:1课时 五、教学过程

问题探讨2:内环境理化性质的动态变化 问题探讨2.1:体温的变化特点 安排学生讨论:根据课前大家对“体温日变化规律的调查”以及对3个问题的思考,现在以小组为单位进行汇总,然后汇报大家的讨论结果。 评价和小结: 健康人的体温能够保持相对稳定。体温是内环境理化性质的一个方面,调查结果证明体温处于动态平衡中。那么内环境的pH和渗透压如何呢? 问题探讨2.2:内环境pH的变化特点 提问学生:剧烈运动后,为什么会肌肉酸痛呢? 产生的乳酸进入血液后,是否会引起内环境pH的大幅度下降呢?平常摄入一些酸性或碱性食物会不会导致内环境的PH发生改变呢?也就是说内环境的PH能否维持相对稳定? 现在大家针对这一问题进行探究,依据探究实验的步骤来完成。 课件展示:实验结果,即自来水、血浆ph的变化。得出结论:在一定范围内:内环境的pH可以维持相对稳定。 提出问题:血浆pH为什么能维持相对稳定?课后继续探究 问题探讨2.3:内环境渗透压的动态变化 内环境的理化性质除温度、酸碱度外,还有渗透压,内环境的渗透压是否也能维持相对稳定呢?请同学举例说明。 提出问题。 PPT演示:“红细胞的形态图” 内环境的渗透压只有维持相对稳定,细胞才能保持正常形态,完成它的各项生命活动。 由此可见:在正常情况下,人体内环境的渗透压也是处于相对稳定状态的。 通过以上的问题探究,可以说明健康人体内环境的化学成分和理化性质都处于动态平衡中。即内环境可以维持相对稳定的状态。 那么,正常机体的内环境为什么能保持相对稳定的状态呢?内环境保持相对稳定的基础是什么? 板书: 二、内环境保持相对稳定的基础和调节机制用投影仪展示课前调查的结 果:“体温的日变化规律”的 调查报告 以小组为单位合作学习,思考 讨论3个问题。分组汇报。 联系已有知识,进行回答 小组讨论,完成探究 小组汇报,讨论结果 根据教师展示的实验结果,分 析讨论得出结论,达成共识: 血浆ph可以维持相对稳定。 学生举例说明:吃的食物较咸 就要喝较多的水,多饮多尿、 输液必须输生理盐水等。 思考:输液时Nacl溶液浓度过 低(低渗溶液)或过高(高渗 溶液)会对红细胞的形态和结 构造成什么样的影响? 简单分析并回答。 引导学生注 重调查报告 的编制,并初 步学会对数 据进行分析。 体验合作学 习和成功的 喜悦 提高学生实 验探究的能 力 培养学生分 析实验现象 得出实验结 论的能力。 启发学生联 系生活经验, 理解渗透压 的稳定

第一节细胞生活的环境教学设计(优选.)

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 第一章人体的内环境与稳态 第一节细胞生活的环境 阳泉市第十七中学王正庆 【教材分析】 《细胞生活的环境》是必修三第一章《人体的内环境与稳态》的第1节内容,包括细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的渗透压与酸碱度、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等四部分内容。该节内容是第二节内环境稳态的重要性的基础,也为第二章《动物和人体生命活动的调节》的的讲解做好了铺垫。 本节内容涉及的概念、原理和生理过程较多,而且抽象、复杂。如体液、内环境、内环境的组成、细胞外液的渗透压、酸碱度等概念都非常抽象,难以理解。为了帮助学生学好知识,提高学习兴趣,在本节的课堂教学中,采用了“图表教学法”,充分利用教材插图、设计归纳图、多媒体图像等手段,使抽象的概念具体化便于学生理解。在教学过程中,以多媒体计算机辅助教学,充分利用各种信息技术资源来支持学生的学习,开展师生互动。 【学情分析】 高二年级的学生认知特点鲜明,思维活跃,逻辑思维能力有了一定发展。在学习过程中,他们自主学习能力提高,学习策略和技巧更加完善,更关注与生产实践和社会生活密切相关的内容;通过前面的学习,学生已了解了组成细胞的分子、细胞的基本结构和细胞的物质输入和输出等内容,为本节课的学习打下基础。如果学习时间跨度大,很多知识可能已经淡忘,应在教学过程中多提示多引导。很多内容比较抽象,不易理解,在学习上具有一定的难度,需适时使用多媒体课件,使抽象的内容变得直观生动,便于学生领会。 【三维目标】 知识与技能

2019届一轮复习人教版 专题13 渗透作用的原理及应用 教案

考点13 渗透作用的原理及应用 高考频度:★★★☆☆难易程度:★★★☆☆ 1.渗透作用原理 (1)发生渗透作用的条件 ①具有半透膜。 ②膜两侧溶液具有浓度差。 (2)渗透作用的实质:单位时间内由清水进入蔗糖溶液中的水分子数多于由蔗糖溶液进入清水中的水分子数,导致蔗糖溶液液面上升。 2.动植物细胞的渗透吸水和失水 (1) (2)成熟植物细胞的吸水和失水 ①当外界溶液浓度>细胞液浓度时,细胞失水,发生质壁分离现象。 ②当外界溶液浓度<细胞液浓度时,细胞吸水,失水的细胞发生质壁分离复原现象。 3.观察植物细胞的质壁分离和复原 (1)实验原理 ①成熟的植物细胞的原生质层相当于一层半透膜。 ②细胞液具有一定的浓度,能渗透吸水和失水。 ③原生质层比细胞壁的伸缩性大得多。 (2)实验步骤

考向一渗透作用的发生 1.某同学设计了如图所示的渗透作用实验装置,实验开始时长颈漏斗内外液面平齐,记为零液面。实验开始后,长颈漏斗内部液面的变化趋势为 【参考答案】B 【试题解析】仔细观察图示,长颈漏斗内为蔗糖溶液,实验开始后长颈漏斗内部液面将上升,由于实验初始阶段半透膜内外溶液浓度差较大,所以液面上升速率较大。随着液面高度的增大,液柱抑制水分渗入的作用力逐渐增大,当与浓度差促进水分渗入的作用力达到平衡时,液面不再上升。此时,水分子通过半透膜的渗入与渗出达到平衡。

2.把体积与质量百分比浓度相同的葡萄糖和蔗糖溶液用半透膜(允许溶剂和葡萄糖通过,不允许蔗糖通过)隔开(如图),一段时间后液面的情况是 A .甲高于乙 B .乙高于甲 C .先甲高于乙,后乙高于甲 D .先甲低于乙,后乙低于甲 【答案】C 【解析】在体积与质量百分比浓度相同的情况下,因为葡萄糖分子是单糖,蔗糖分子是二糖,所以同样的体积内葡萄糖分子数目多于蔗糖分子,即单位体积内半透膜甲侧的水分子数少于乙侧,水分整体表现为由乙侧向甲侧流动,导致甲侧液面越来越高,后来甲侧的葡萄糖通过半透膜进入乙侧,导致乙侧溶液浓度越来越高,水分子又从甲侧流向乙侧,最终表现为乙液面高于甲液面。 易错警示 走出渗透作用发生的“4”个误区 (1)水分子的移动方向是双向移动,但最终结果是由低浓度溶液流向高浓度溶液的水分子数多。 (2)实验中观察指标为漏斗内液面变化,但不能用烧杯液面变化作描述指标,因为现象不明显。 (3)渗透系统的溶液浓度指物质的量浓度而非质量浓度,实质是指渗透压。 (4)如果溶质分子不能透过半透膜,在达到渗透平衡时,一般两侧溶液的浓度并不相等,因为液面高的一侧形成的静水压,会阻止溶剂由低浓度一侧向高浓度一侧扩散。

溶液的渗透压教学设计

溶液的渗透压教学设计 一、设计思路 1.教学内容(任务)分析 溶液渗透压是化学教材中与临床医学联系极为密切的一节,临床护理上输液及电解质紊乱、水盐平衡失调、水肿等患者的护理处置,都涉及到溶液的渗透压知识。该教材着重介绍了溶液渗透的概念、渗透压与溶液浓度的关系、渗透压在医学上的意义,较好体现职业教育的特点,和旧教材相比适当降低了难度,知识面加宽了,密切了和医学联系。 2.学情分析 (1)在课堂教学中要让学生自我努力,自我获取知识,学习的主动性和积极性才能真正提高。如渗透压在医学上的意义,引导学生带着疑问进行阅读、讨论解疑,学生在这种学习活动中,学习兴趣提高了,渐渐变成会学的人。 (2)帮助学生抓住关键,掌握重点知识掌握是由厚到薄、由表及里的过程,本课通过引导学生对实验现象的分析,使学生认识溶液产生渗透现象的原因及溶液渗透压之所以产生的关键是膜两侧单位体积内水分子数不同造成的,而理解这一点,就能较好掌握了本课的内容。 3.设计理念 联系临床和实际生活,激发学生学习兴趣。 二、教学目标及重难点 教学目标:根据教学大纲的要求及教材编写的意图,结合护理专业特点和班级学生特点,本课时制定以下教学目标。 知识目标:掌握溶液的渗透的定义及产生的条件;熟悉渗透压与溶液浓度的关系;了解渗透浓度的计算;熟悉医学上的常用的等渗液能力目标:培养学生观察和分析现象的能力、综合思维的能力、应用知识的能力。 情感目标:激发学生学习化学的兴趣,培养学生一丝不苟、严肃认真、富有爱心的良好情操。 教学重点:溶液的渗透概念、渗透压与浓度关系、渗透压在医学上的意义。 教学难点:渗透浓度的计算。

三、教学方法 引导启发式、讨论法、讲解、实验分析、对比。 四、教学媒体(教具)的选择和准备 多媒体课件、教案、教材、实验器材等。 五、教学组织方法及课时安排 在教学过程设计上,遵循学生的认知规律,以引导启发式教学方式为主,激发学生的学习兴趣,通过渗透现象、渗透压及在医学上的应用的学习,培养学生热爱知识,并运用知识解决问题的能力。为提高学生参与教学的积极性,培养学生的竞争意识,可以分小组以抢答形式来回答问题。 教学以渗透现象的演示实验为切入口,通过学生观察实验,逐步引导学生从实验现象得出溶液的渗透概念、渗透产生的条件及溶液的渗透压概念,然后阐述渗透压与溶液浓度的关系、及渗透压在医学上的应用。 六、教学过程 (1)创造情境,设疑引趣(2min) 创造学习的情境,激发学生的求知欲望,教师可设疑“将海水鱼和淡水鱼交换生活环境后,鱼儿还会自由自在生活吗?”学生马上回答说“不行”。“为什么不行?”学生不知,表现出极大兴趣。“同学们今天学习溶液渗透压后就可以知道答案。而且还可以知道咸鸭蛋为什么是半空的等生活中的现象。” (2)观察实验,诱导提问(10min) 做好溶液扩散和溶液渗透的实验,给学生以直观、鲜明的印象,实验时要求学生仔细观察现象,并引导分析半透膜液面上升的现象说明了什么问题和为什么会发生这种现象,在学生思考、讨论的基础上,诱导提问导出溶液渗透和溶液渗透压的概念。 (3)课件演示,比较讨论(10min) 课件演示同演示实验相比更节省课堂时间,更细微展示了半透膜内不同葡萄糖溶液时的液面高度,及红细胞在不同NaCl溶液浓度时的形状变化。课件展示时,教师引导学生进行比较各液面的高度,不同浓度时红细胞的形状,从而讨论得出渗透压与浓度关系的结论,将感性认识上升到理性认识。 (4)难点讲授,练习巩固(8min)

溶液的渗透压 教案

第二节溶液的渗透压 一、渗透现象和渗透压 渗透现象示意图 (一)渗透现象 如上图装置所示:一段时间之后便可看到长颈漏斗内液面慢慢升高,达到一定高度后不再上升,这说明水能透过半透膜进入蔗糖溶液而使漏斗内液面上升,即溶剂透过半透膜由纯溶剂(稀溶液)→溶液(浓溶液)的现象。 产生渗透现象必须具备两个条件:一是有半透膜存在,二是半透膜两侧溶液有浓度差 (二)渗透现象产生的原因 膜两侧单位体积内纯水中水分子数目多于蔗糖溶液中的水分子数目,在单位时间内从纯水进入蔗糖溶液的水分子数目要比从蔗糖溶液中进入纯水的数目多,因而产生了渗透现象。 (三)渗透平衡 随着渗透作用的进行,管内溶液的液面逐渐升高,内外液面产生液面差,管内液柱的压强使纯水中的水分子进入蔗糖溶液的速度逐渐减慢。当管中的液面上升到一定高度时,水分子向两个方向渗透的速度相等,体系达到动态平衡,称为渗透平衡。这时长颈漏斗内液面不再升高,渗透现象不再进行。此时管内液柱产生的压强即为蔗糖溶液的渗透压。 (四)渗透压 将两种浓度不同的溶液用半透膜隔开,恰能阻止渗透现象继续发生,而达

到动态平衡的压力,称为渗透压。 二、渗透压与溶液浓度的关系 实验证明,一定温度下,稀溶液渗透压的大小只与溶质的颗粒总数成正比,而与溶质和溶剂的性质无关。 例如:比较0.3mol/L 葡萄糖溶液与 0.2mol/LNaCl溶液渗透压的大小。 因为NaCl溶液是强电解质,完全电离,溶液中粒子总浓度为0.4mol/L,而葡萄糖溶液是非电解质,溶液中粒子总浓度为0.3mol/L,所以0.2mol/LNaCl 溶液的渗透压大于0.3mol/L 葡萄糖溶液的渗透压。 三、等渗、低渗、高渗溶液 在相同温度下,渗透压相等的两种溶液称为等渗溶液。对于渗透压不同的两种溶液,渗透压相对高的溶液叫做高渗溶液,渗透压相对低的溶液叫做低渗溶液。 医学上的等渗、低渗、高渗溶液是以血浆总渗透压为标准。临床上规定渗透浓度在280~320m mol/L范围内的溶液为等渗溶液、低于280 m mol/L的溶液为低渗溶液、高于320 m mol/L的溶液为高渗溶液。 临床上常用的等渗溶液有: 0.154 mol/L NaCL溶液,(生理盐水) 0.278 mol/L葡萄糖溶液, 0.149 mol/L 碳酸氢钠溶液 临床上给病人大量输液时,必须使用与血浆等渗的溶液(如生理盐水)。 四、渗透压在医学上的意义 红细胞分别放入三种不同浓度NaCl溶液中所产生的现象: 将红细胞放到0.068 mol/L NaCl溶液中,在显微镜下可以看到红细胞逐渐膨胀,最后破裂。医学上称这种现象为溶血。如将红细胞放到0.256 mol/L NaCL溶液中,在显微镜下可以看到红细胞逐渐皱缩,这种现象称为胞浆分离.如将红细胞放到生理盐水中,在显微镜下看到红细胞维持原状。 但临床上为了治疗的需要也常用到高渗溶液,如:对于急需增加血液中葡萄糖的患者常用2. 78 mol/L葡萄糖溶液。需要注意,用高渗溶液作静脉注射时,用量不能太大,注射速度不可太快,否则易造成局部高渗引起红细胞皱缩。

高中生物《细胞生活的环境》优质课教案、教学设计

导入:细胞作为生命活动的基本单位,生活在怎样的环境中?导入课题——细胞生活的环境。 出示教学目标 出示图片:草履虫,多媒体显示问题: 讨论1:我们看到的是什么细胞? 讨论2:它生活在什么样的环境中?它与生活环境有和关系? 总结:单细胞生物(如草履虫)直接生活在外界环境中,可直接与外界进行物质交换。多细胞生物的细胞(如血细胞)生活在液体环境中。 一、体内细胞生活在细胞外液中 体内多媒体显示组织模型,分别认识细胞内液、血浆、组织液、淋巴。 学生总结体液、细胞内液、细胞外液、内环境的概念并填写导学案。 提问: 1、什么叫体液?体液分为哪几部分? 2、什么是内环境? 学生阅读教材后回答,教师总结评价。 多媒体出示知识点: 1、体液:人体体内都含有大量以水为基础的液体,这些液体统称为体液。 2、内环境:由细胞外液构成的液体环境。 思考: (1)内环境包括哪几种液体? (2 )细胞外液又叫内环境,怎样理解“内”与“外”? 学生思考后回答,教师总结:

(1)内环境包括包括血浆、组织液、淋巴等。 (2)内环境的范围:人体内,细胞外 多媒体展示细胞、内环境、外界环境关系模型,使学生进一步理解内环境的范围,并联系实际说明: 呼吸道、消化道、泌尿管道等,直接与外界环境相通,其中的成分不属于内环境,应属于外界环境。 (3)内环境是体内细胞生活的直接环境 应用:填表总结下列细胞生活的内环境 多媒体显示动画:体内细胞与内环境之间的物质交换 学生观看后画图示总结:细胞及内环境各成分之间的物质交换示意图。 注意:组织液与淋巴之间的交换是单向的。淋巴直接注入血浆。 [过渡] 那么内环境与外界环境有哪些差别呢?细胞外液有哪些化学成分呢? 二、细胞外液的化学成分 资料分析:血浆的化学组成。 学生分析讨论:

企业内部控制设计教案

企業內部操纵設計 清華大學會計研究所陳關亭博士 11月19日,清華大學會計研究所陳關亭博士在國家會計學院開辦的第四期財務總監高級研修班上作了題爲《企業內部操纵設計》的報告。共分三講:內部操纵概論、國外內部操纵範例、內部操纵設計。 第一講內部操纵概論 一、內部操纵的歷程 內部操纵,在內部牽制的基礎上,由企業治理人員在經營治理實踐中創造;並審計人員理論總結而逐步完善的自我監督和自行調整體系。在其漫長的産生和發展過程中,大體經歷了萌芽期、發展期和成熟期三個歷史階段。 (一)萌芽期一一內部牽制 內部操纵,作爲一個專用名詞和完整概念,直到本世紀30年代才被人們提出、認識和同意。但在此前的人類社會發展史中,早已存在著內部操纵的差不多思想和初級形式,這确实是內

部牽制(Internal check)。例如,在古羅馬時代,對會計賬簿實施的"雙人記賬制"--某筆經濟業務發生後,由兩名記賬人員同時在各自的賬簿上加以登記然後定期核對雙方賬簿記錄,以檢查有無記賬差錯或舞弊行爲,進而達到操纵財物收支的目的,即是典型的內部牽制措施。 縱觀該時期的內部牽制,它差不多是以查錯防弊爲目的,以職務分離和賬目核對爲手法,以錢、賬、物等會計事項爲要紧操纵物件。其概念差不多如《柯氏會計辭典》(Kohler's Dictionary for Accountant)的定義,即"爲提供有效的組織和經營,並防止錯誤和其他非法業務發生而制定的業務流程。其要紧特點是以任何個人或部門不能單獨操纵任何一項或一部分業務權利的方式 進行組織上的責任分工,每項業務通過正常發揮其他個人或部門的功能進行交叉檢查或交叉操纵"。 (二)發展期一一內部會計操纵與內部治理操纵 1934年美國《證券交易法》,首先提出了"內部會計操纵" (Internal accounting control system)的概念。其中指出:證券發行人應設計並維護一套能爲下列目的提供合理保證的內部 會計操纵系統:a.交易依據治理部門的一般和专门授權執行;b.

第二节细胞器——系统内的分工合作教案

第2节细胞器——系统内的分工合作 一、教学目标 1.知识与技能 ①举例说明几种细胞器的结构和功能。 ②了解分离各种细胞器的科学方法。 ③了解植物细胞与动物细胞的区别。 2.过程与方法 ①自主学习:让学生通过类比认识细胞内各细胞器及其分工。通过资料的阅读和实际的问题的引导,培养学生分析和理解问题的能力,进而发展综合的能力。 ②思维训练:利用课本插图、教学挂图和课件,培养和发展学生的读图能力,提高分析、类比归纳的学习方法。 3.情感态度与价值观 ①应得到学生认同:细胞是一个基本的生命系统,其生命活动是通过各组成成分的协调配合完成的。让学生体验到科学研究离不开探索精神、理性思维和技术手段的结合。 ②通过细胞内各种生物膜在结构和功能上的联系的学习,进一步明确结构与功能相同意的观点以及事物之间纯在普遍联系的观点。 ③通过生物膜的研究成果的介绍,充分调动学生学习生物知识的兴趣,极力他们对生命科学知识要有不断探索的精神,同时渗透STS思想。 ④参与小组合作交流,体验合作学习的快乐。 二、教学重点 ①几种细胞器的结构和功能。 ②各种生物膜在结构和功能上的联系。 ③细胞的生物膜系统的重要作用。 三、教学难点 ①如何掌握集中细胞器的结构和功能。 ②如何将这些细胞器的功能和生物体的相关生命现象联系起来并灵活运用。 ③各种生物们在结构和功能上的联系。 四、教具准备 教师课件、细胞亚显微结构模型。 五、课时安排 2课时 六、教学过程 [课前准备] 教师制作教学课件 [师生互动] 教师:课本中展示了各种细胞器的的模式图,以及动物细胞、植物细胞的亚显微结构模式图。请仔细观察图,文和老师展示的资料,说出各种细胞器在细胞中的分布位置、形态结构,并推测他们的功能。 线粒体: 屏幕显示资料一

内部控制与风险管理教案

内部控制与风险管理教案 2011――2012学年第二学期 内部控制与风险管理 教案 会计学院审计系 20XX年2月 内部控制与风险管理(1050036)安徽财经大学教案专用页 内容 (标题)第一章内部控制的产生与发展(一)课时 2 教 学 目 的 及 要 求 1.了解内部控制产生与发展历程的四个主要阶段; 2.掌握内部控制整合框架的内涵、目标及其要素构成; 3.了解《萨班斯―奥克斯利法案》的出台背景,理解其对于公司治理的重大意义

重 点 难 点 1.教学重点 《内部控制――整合框架》的核心内容及其所体现的崭新理念和思想;《萨班斯―奥克斯利法案》的出台背景及其主要内容;《萨班斯―奥克斯利法案》涉及企业内部控制的主要条款 2. 教学难点 内部控制整合框架的内涵及其所体现出的内控理念 教 学 方 法1.以多媒体为主展示课程主要内容。 2.从案例引入内部控制与风险管理的概念及其意义,课堂讲授 参 考 文 献 1、:高等教育出版社,2008. 2、张颖,:机械工业出版社,2009.

3、:电子工业出版社,2010. 4、:东北财经大学出版社,2011. 思 考 题 1. 内部控制经历了哪几个发展阶段? 2. 内部控制整合框架的五要素指的是什么? 3. 《萨班斯―奥克斯利法案》涉及企业内部控制的主要条款是什么? 4. COSO1992报告对企业管理和独立审计的重要影响主要体现在哪些方面? 内部控制与风险管理(1050036)安徽财经大学教案专用页内容 (标题)第一章内部控制的产生与发展(二)课时2教 学 目 的 及 要 求 1.了解COSO2004《企业风险管理――整合框架》的出台背景

教案01--内部控制

教案首页 课程编号336006课程名称内部控制 授课班级15级财务管理本科1、2、3 班 学生人数147人 课程类型 公共必修课();专业基础课(√) 专业必修课();专业组选课();专业任选课(√)教学类型理论(√);实验() 课程总学时30学分2 周学时共计15周;每周2次 学时分配讲授(或研讨)学时24;实验(或实训)6学时 考核方式考查 教学参考资料 《公司治理与内部控制》,法律出版社,2011年6月; 《企业内部控制规范》,中国财政经济出版社,2010年4月 《内部控制与风险管理》,中国人民大学出版社,2015年8月《内部控制习题与案例分析》,东北财经大学出版社,2017年2月

教学单元设计 授课题目第一章内部控制与风险管理发展历程 学时安排2 周次第1周1次 授课时间3月7日3、4节; 3月8日1、2节; 3月9日1、2节; 授课地点 7-203; 7-201; 7-303; 课程 任务 了解内部控制与风险管理的发展历程。 教学重难点重点:美国内部控制与风险管理发展历程难点:内部控制的演进历程 教学 方式 讲授、案例教辅设备多媒体 教学内容案例导入: 1.年轻人错了?内部控制与风险管理课程案例分析01 案例分析: 如果你开一家员工20人的餐馆,你怎么管理? 1)你派谁去买菜肉调味品等原材料,怎样管理?(采购业务控制)2)楼面你安排谁任楼面经理,谁收钱,怎样管理?(销售业务控制)3)你安排谁任大厨,谁管理厨房加工?(车间生产管理) 4)你怎么样管理你的员工?你怎样管理你的资产?(资产管理)

第一节美国内部控制与风险管理的发展 第一阶段——内部控制制度阶段。 该阶段的特点是“制度二分法”或“二要素”。在这一阶段,AICPA不断修正内部控制的定义、类型、目标,并将内部控制分为内部会计控制与内部管理控制。内部控制正 式被纳入制度体系之中,同时管理控制成为内部控制的一个重要组成部分 第二阶段——内部控制结构阶段。 确立一种包含为提供取得企业特定目标的合理保证而建立的各种政策和程序的内部控制结构,该结构分为控制环境、会计系统、控制程序,将会计控制和管理控制融于 一体,进入“结构三要素”阶段。 第三阶段——内部控制整体框架阶段。 该阶段的特点是集大成性,1992年9月,COSO发布了著名的《内部控制——整合框架》标志着内部控制的发展阶段正式进入了整体框架建立的阶段,该文件权威得明确 了内部控制的定义、内涵、特征、内容等方方面面,集以往内部控制理论和实践发展之 大成,成为世界通行的内部控制权威标准。 第四个阶段——企业风险管理整合框架阶段。 这一阶段,将内部控制上升到了全面风险管理的高度。该框架包括四类目标(战略目标、经营目标、报告目标和合规目标),八个要素(内部环境、目标设定、事项识别、 风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通和监控),要素为目标服务,企业的各个 层面都坚持四类目标,从八个要素进行风险管理,这样内部控制的目标、要素与组织 层级之间形成了一个相互作用、紧密相连的有机统一体系; 第二节英国内部控制与风险管理的发展 卡德伯利报告 哈姆佩尔报告 特恩布尔报告 第三节我国内部控制与风险管理的发展 (1)起步阶段(1985-1997)。 (2)发展阶段(1998-2004)。 (3)建设阶段(2005-2007)。 (4)完善阶段(2008年以后)。 课堂总结: 布置作业: 讨论、思考题、作业:课后练习题 《内部控制与风险管理》第一章课后作业 1.内部控制制度阶段,制度二分法是什么? 2.内部控制结构阶段,三个要素是什么? 3.内部控制整体框架阶段,COSO在哪一年提出《内部控制——整合框架》?内部控制定义是什

第一节细胞生活的环境教学设计

第一章人体的内环境与稳态 第一节细胞生活的环境 阳泉市第十七中学王正庆 【教材分析】 《细胞生活的环境》是必修三第一章《人体的内环境与稳态》的第1节内容,包括细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的渗透压与酸碱度、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等四部分内容。该节内容是第二节内环境稳态的重要性的基础,也为第二章《动物和人体生命活动的调节》的的讲解做好了铺垫。 本节内容涉及的概念、原理和生理过程较多,而且抽象、复杂。如体液、内环境、内环境的组成、细胞外液的渗透压、酸碱度等概念都非常抽象,难以理解。为了帮助学生学好知识,提高学习兴趣,在本节的课堂教学中,采用了“图表教学法”,充分利用教材插图、设计归纳图、多媒体图像等手段,使抽象的概念具体化便于学生理解。在教学过程中,以多媒体计算机辅助教学,充分利用各种信息技术资源来支持学生的学习,开展师生互动。 【学情分析】 高二年级的学生认知特点鲜明,思维活跃,逻辑思维能力有了一定发展。在学习过程中,他们自主学习能力提高,学习策略和技巧更加完善,更关注与生产实践和社会生活密切相关的内容;通过前面的学习,学生已了解了组成细胞的分子、细胞的基本结构和细胞的物质输入和输出等内容,为本节课的学习打下基础。如果学习时间跨度大,很多知识可能已经淡忘,应在教学过程中多提示多引导。很多内容比较抽象,不易理解,在学习上具有一定的难度,需适时使用多媒体课件,使抽象的内容变得直观生动,便于学生领会。 【三维目标】 知识与技能 1.描述内环境的组成和理化性质。 2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 3.说明内环境稳态的意义 过程与方法 尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。 情感和态度价值观 通过内环境组成间关系的分析建立事物间区别与联系的观点 【教学重点】 1.内环境的组成和理化性质。 2.内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 【教学难点】 1.内环境的组成和理化性质。 2.内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 【教具准备】 教科书、课程标准、教案、幻灯片、音响媒体 【教学方法与手段】 1.教学方法:问题驱动法,小组合作法 2. 教学手段:问题式教学,合作式教学

(完整版)免疫调节教案

高中生物教案 ——免疫调节 学院:生命科学学院 专业:园林 班级:0907班 姓名:薛歌 学号:0954060135

《免疫调节》教案 一、人体免疫系统的三大防线: 第一道:皮肤、粘膜的屏障作用及皮肤、黏膜以外的杀菌物质(如溶菌酶)的杀灭作用。 第二道:吞噬细胞的吞噬作用及体液中杀菌物质的杀灭作用。 第三道:免疫器官、免疫细胞、免疫物质共同组成人体的免疫系统,特异性免疫是保卫人体的第三道防线 而泪液、胃液、唾液属于第一道防线的分泌物,故也属第一道防线。 皮肤和黏膜屏障,是指机体体表的皮肤和所有与外界相通的腔道的黏膜,是机体与外界直接接触的结构,微生物只有通过皮肤和黏膜才能侵入体内,因此皮肤和黏膜构成了动物体防御外部入侵者的第一道防线。正常健康的皮肤黏膜,绝大多数病原微生物是不能通过的。皮肤和黏膜的机械阻挡和排除是主要作用,如呼吸道纤毛上皮的摆动,尿液、泪液、唾液的冲洗。 此外,皮下和黏膜下腺体的分泌液中含有多种抑菌和杀菌物质,如汗腺分泌的汗液中含有的乳酸、皮脂腺分泌的脂肪酸、泪液和唾液中的溶菌酶等,都具有抑制或杀灭局部病原菌的作用。再者,皮肤黏膜上存在着正常菌群,对病原微生物具有拮抗作用。 二、免疫系统的组成 1、免疫器官:骨髓、胸腺、脾、淋巴结等;免疫细胞:淋巴细胞、吞噬细胞等;免疫物质:各种抗体和淋巴因子等。 2、特异性免疫中发挥免疫作用的主要是淋巴细胞;由骨髓中造血干细胞分化、发育而来。 3、与免疫有关的细胞总结 名称来源功能 具有特异性 识别功能 吞噬细胞造血干细胞处理、呈递抗原,吞噬抗原和抗体复 合物 B细胞造血干细胞(在骨髓中 成熟)识别抗原、分化成为效应细胞、记忆 细胞 √ T细胞造血干细胞(在胸腺中 成熟)识别、呈递抗原、分化成为效应细胞、 记忆细胞 √ 浆细胞B细胞或记忆细胞分泌抗体

泌尿系统案例分析讲课教案

泌尿系统案例分析

泌尿系统案例分析 右输尿管结石病例分析 [病例摘要] 男性, 55 岁,右侧腰痛伴血尿3 个月3 个月前,右侧腰部胀痛,持续性,活动后出现血尿并伴轻度尿急、尿频、尿痛。去医院就诊,反复化验尿中有较多红细胞、白细胞,给予抗炎治疗。1 月前B 超发现右肾积水,来我院就诊,腹平片未见异常。静脉尿路造影( IVP )右肾中度积水,各肾盏成囊状扩张,输尿管显影,左肾正常。发病以来,食欲及大便正常。近2 年来有时双足趾红肿痛,疑有" 痛风" ,未作进一步检查。否认肝炎,结核等病史。吸烟30 余年, 1 包/ 日查体:发育正常,营养良好,皮肤巩膜无黄染,浅表淋巴结不大,心肺无异常。腹平软,肝脾、双肾未及,右肾区压痛( + ),叩痛( + )。右输尿管走行区平脐水平,有深压痛。化验:血常规正常,尿pH5.0 ,尿蛋白( + ),RBC30-50/ 高倍, WBC2-4/ 高倍,血肌肝141umol/L ,尿素8.76mmol/L ,尿酸596mmol/L (正常90-360mmol/L ),肝功能正常,电解质无异常。24hr 尿酸定量1260mg (正常<750 )。B 超:右肾盂扩张,皮质厚度变薄,未见结石影,右输尿管上段扩张,内径1.2-1.5cm. 左肾未见明显异常。膀胱镜检查正常。右逆行造影,插管至第5 腰椎水平受阻,注入造影剂在受阻水平有一 2.6cm× 1.5cm 大小充盈缺损,上段输尿管显著扩张。 [分析] 一、诊断及诊断依据( 8 分) (一)诊断 1. 右输尿管结石(尿酸结石)

2. 右肾积水,肾功能轻度受损 (二)诊断依据 1. 右侧腰痛,活动后血尿,既往疑有"痛风" 病史 2. 右肾区压、叩痛,右输尿管走行区有深压痛 3. B 超及IVP 所见:右肾积水,右输尿管充盈缺损,上段输尿管扩张 4. 血尿酸及尿尿酸均增高,尿pH 5.0. 二、鉴别诊断( 5 分) 1. 输尿管肿瘤 2. 阑尾炎 3. 尿路感染 三、进一步检查( 4 分) 1.CT 检查 2. 输尿管镜检查 四、治疗原则( 3 分) 1. 碎石治疗或输尿管切开取石 2. 术后积极采取预防结石复发的措施 慢性肾盂肾炎急性发作病例分析 [病例摘要] 男性, 65 岁,间断尿频、尿急、尿痛、腰痛和发热32 年,再发加重2 天32 年前因骑跨伤后" 下尿路狭窄" ,间断发作尿频、尿急、尿痛,有时伴腰痛、发热,经抗炎和对症治疗后好转,平均每年发作1-2 次。入院前2 天无明显诱因

部编人教版化学九年级下册《生活中常见的盐》省优质课一等奖教案

课题1 生活中常见的盐 目的要求:1.了解氯化钠、碳酸钠、碳酸氢铀和碳酸钙的组成及其在生活中的主要用途。 2. 能根据复分解反应发生的条件判断酸、碱、盐之间的反应能否发生。 3.掌握碳酸根离子检验的方法。 4.学习蒸发操作技能并综合运用相关操作分离、提纯固体混合物。 重点:能根据复分解反应发生的条件判断酸、碱、盐之间的反应能否发生。 难点:能根据复分解反应发生的条件判断酸、碱、盐之间的反应能否发生。碳酸根离子检验的方法 教学过程: 食盐是生活中最常见、人们最熟悉的盐,也是学生最早认识的盐。把盐等同于食盐是较常见的误解。本课题一开始就在上一单元所学盐的概念的基础上,提醒学生注意这二者的区别,既有警示作用,说明学习化学知识提高国民素质的重要性,也可加深学生对盐类概念的理解。教材接着指出即使在生活中,人们常见的盐也不止食盐一种,进一步印证上述盐类的概念,同时引出本课题主题──生活中常见的盐。 1

本课题主要介绍了氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙四种盐。考虑到后三种盐在组成上的共性及相关内容量的平衡,将四种盐分为两部分:一是氯化钠,简介氯化钠的用途、在自然界的存在及晒制,并由此引出粗盐提纯的活动与探究──学习蒸发操作,进一步训练溶解、过滤等操作技能。二是碳酸钠、碳酸氢钠和碳酸钙,在简要介绍了这三种盐在生产、生活中的用途之后,通过前面已学的碳酸钙与盐酸的反应及含碳酸钙的建材被盐酸腐蚀的照片,自然地引出碳酸钠、碳酸氢钢相关性质的探讨实验,意在让学生认识到含碳酸根和碳酸氢根的盐具有与盐酸反应放出二氧化碳的共性。至此,在酸、碱、盐的反应中,从生成物情况来说,学生已接触过生成水的反应(中和)和生成气体的反应,尚缺生成沉淀的反应,因此教材列举了碳酸钠与氢氧化钙生成沉淀的反应,并由此概括出复分解反应的概念,进而由讨论得出复分解反应发生的条件。 [引言]日常生活中我们经常接触到的物质,有许多是盐,如我们每天吃的食盐、净化水用的明矾、做豆腐用的石膏等。食盐是一种物质,盐是一类化合物,其含义不同。形形色色的“盐” 说起“盐”,你可能马上就会想到食盐,的确,在物质的分类中,食盐属于“盐”类,然而化学上所说的盐具有更广泛的涵义。“盐”是指一大类化合物说的:凡是由金属离子(或铵离子NH4+)和酸根离子构成的化合物都叫盐。 2