略论严耕望治史_邬建麟

中国史学的朴实楷模_严耕望史学著作集_简介_吴旭民

!2007.18全国新书目特别推荐NewReview□文/吴旭民《严耕望史学著作集》,严耕望著,上海古籍出版社,2007.8,457.00元严耕望(1919-1996),名德厚,字耕望,号归田,以字行,安徽桐城罗家岭人。

其字号系取晋陶渊明“开荒南野际,守拙归园田”、“代耕本非望,所业在田桑”之意,这与其毕生躬耕于史学之土地,砥节砺行的治学态度极为契合。

严先生20世纪40年代初毕业于武汉大学历史系,初任职于齐鲁大学国学研究所,再转入中央研究院历史语言研究所,1964年应聘到香港中文大学新亚书院研究所任教,1970年当选为台湾中研院院士,著作等身,富开创性。

《严耕望史学著作集》收录严耕望先生史学代表著作《两汉太守刺史表》、《中国地方行政制度史———秦汉地方行政制度》、《中国地方行政制度史———魏晋南北朝地方行政制度》、《唐代交通图考》、《唐仆尚丞郎表》、《魏晋南北朝佛教地理稿》、《隋唐通济渠考》和《严耕望史学论文集》,囊括了严先生主要的学术著作和论文。

严耕望先生是著名学者钱穆的学生,1941年3月23日钱穆在武汉大学开讲“中国政治制度史导论”。

开场白说:“历史学有两只脚,一只脚是历史地理,一只脚就是制度。

中国历史内容丰富,讲的人常可各凭才智,自由发挥;只有制度与地理两门学问都很专门,而且具体,不能随便讲。

但这两门学问却是历史学的骨干,要通史学,首先要懂这两门学问,然后自己的史学才有巩固的基础。

”这番话影响了严先生五十多年的学术研究方向。

此后严先生即致力于中国中古政治制度和历史地理,其研究建基于庞大丰富的原始文献和细密的考证,其中《唐代交通图考》所做的笔记卡片超过20万件,历时40多年,撰写200多万字。

凭着深厚的学识素养和丰硕的学术成果,严先生得到了学术界的高度评价和认同。

著名学者余英时评价说,严先生学术的规模弘大承自钱穆,辨析入微取诸陈寅恪,平实稳健尤似陈垣,有计划而持之以恒则接武吕思勉。

他在史学上终能达到通博与专精相反相成的境界决不是幸至的。

试论严耕望在史语所的特殊之处

广大 、 自成体系 , 可谓博大精深兼而有之” 【 5 】 7 2 , 因

而得到中外学术界一致的高度评价。这些著述及

简称史语所 ) 成立 。 时任所长傅斯年利用其惊人的 胆识与超常的组织能力 , 在主持史语所约 2 2 年的

实践 中, 网罗了大批优秀的学术人才 。 他们虽个性 各具特点 , 但在学术风格与路数上 , 均极重视史料 的搜索与考辨 , 尽其所能 , 以小见大 , 追求专 门, 崇 尚精深。他们以“ 集众的工作” 【 】 I 3 样式, 互相引 会、 订正 , “ 不论治学的态度 、 方法、 目标和组织 , 都 为中国二十世纪的学术树立一个新典范 ,也替中 国争取到世界性的学术发言权。” 1 2 ] 这批近世实

奈之下, 严氏于 1 9 4 5 年7 月毛遂 自荐, 向傅斯年寄 交了申请书信及三篇学术论文 , 欲入史语所读书研 究。 未想竟不 出一个月即得傅 氏同意 , 其回信 中云: “ 大著匆匆拜赞 , 甚佩。敝所近年亦甚凋零 , 辱承不

弃, 何幸如之 !……以大著论 , 自当为助理研究员,

Vo 1 .3 4 No .1

F e b . 2 01 3

试论严耕在史语所的特殊之处

邬建麟

( 华东师范大学 历史学系 , 上海 2 0 0 2 4 1 )

摘

要: 史语 所作 为中国历 史 研 究领 域g-t  ̄  ̄学术机 构 , 吸收并培养 了大批优 秀的专业学术人才, 其中就

其治学路径 最能反 映史语所提 倡的实证主义风

格, 被学者誉 为 “ 史语所学风之典范 ” ¨ , “ 中国 史学界的朴实楷模” ” 。

一

、

“精通”别解——《治史三书》中的学习视野

在我看来 , “ 精” 和“ 通” 是 同一 问题 的 两 个 方 面 , 二 者都 不 可

“ 以中国为方法 , 以世界为 目的” , “ 以中国为方法” 即是透过 中国

“ 这 副眼镜” 来 观 察 欧 洲 和世 界 , 而“ 以 世 界 为 目的 ” 就 是 要 在 被

忽 略。 治史专精而缺乏博通则 过于狭隘 , 博通而忽略专精则容易 流于表 面 、华而不实 ,难 以以充分 的理 由支持或论证 自己的观 点。 就历史而言 , 若研究具体 的专史 问题 , 如政治制度史 、 经济史

愈 走上专精之路 。但严先生认 为 , 要做 到专精就必须做 到相 当博通 , 各类学科都是如此 , 尤其是历史 , 因为历 史几乎是 无所

不 包。

关键词 : 《 治史三书》 ; 精通

中 图分 类 号 : K O 一 4 文献标 识码 : A 文章编 号 : 1 0 0 5 — 5 3 1 2 ( 2 0 1 5 ) 2 0 — 0 2 5 6 — 0 1

府兵制也走到了它的尽头 , 而被募兵制取代 。一个是 军事制度 , 个是土地制度 , 但两者在封建时代 的背景下 的确有交集 , 并存

一

马迁 “ 失期 , 法 皆斩” 的结论 。王 国维在《 殷卜 辞 中所见先公先 王 考》 及《 续考》 中以甲骨文证 明了《 史记 ・ 殷本纪 》 的正确性 。而考

深 感认 同 , 他说 : “ 读 一 书 而 已则 不 足 以 知 一 书 。多 读 书 , 然 后 可

不需 要多高深 的理论指导 , 读一读 《 治史三 书》 , , 也 许会有新是对胡适一语最好的注脚。 张光直先生说 : “ 中国的历史学 ( 包括考古学 ) 一 向有孤芳 自

朝对于戍边延期的惩 罚并 不至死 , 《 里耶秦简 ・ 徭律》 载: “ 御 中发

略论严耕望的治史特点

严耕望 自在武汉大学时就受教于钱穆先生 , 后来成为钱先生最得意的门生之一 。钱穆的教导 对 于严耕 望 的治 学 路径 所 产 生 的影 响是 极 大 的 。 钱穆讲“ 历史学有两只脚 , 只脚是 历史地理 , 一 一 只脚就是制度 。 ” 这使严耕望对这两 门学问发 生 了浓厚 的兴 趣 , 走 上 了研 究 历 史 地 理 和制 度 并 史的道路。钱穆早年 以考证著称 , 刘 向歆父子 《 年谱》 《 、先秦诸子系年》 是其早年考证 的代表作。 而钱穆治学也具有宏 观的通识 , 严耕望 回忆说 : “ 先生教人治学 , 常常强调要向大处远处看 , 切忌 近视 , 或规模 太 小 。 钱 穆 的 治 学具 有 把 微 观 ” 的考证与宏观的通识相结合的特点 , 用今天 的 “ 话来说 , 钱穆所提倡的是 ‘ 宏观 ’ 微观 ’ 和‘ 交互为 用 。他 自己的工作便提供了最有力 的证据。《 国 史大纲》 以三十万字概括了中国史 的全过程固然 是宏观的大手笔 ,朱子新学案》 《 以百万言分析朱 熹 一 人 的 思 想 和 学 术 的 发 展 则 更 是 微 观 的 极 致。 J严耕望治学受钱穆影响很深 。 ” 3 。 严耕望先生后来进入史语所工作 , 史语所是 考证学的中心 , 在这里他又受到考证的训练, 对他 的著述也产生 了影 响, 他说 : 基 本上 , “ 一点一滴

的收 获 。不 过 他所 做 的是 地毯 式 的 全 面考 证 , 而 不像 多数考 证那 样 , 只是蜻 蜒点 水式 的。 [2 ”29 ]8

严耕望除了直接受教于钱穆等先生 , 而且研 读一些史学大家 的著述 , 对其治学也产生了很大 的影响。在中国现代史学家中, 严耕望特别推崇 陈垣、 陈寅恪 、 钱穆和 吕思勉 四位先生 , 称他们是

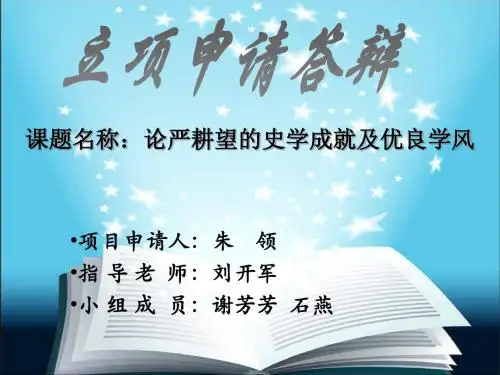

科创申请2

目录

立项依据

研究目标、内容、拟解决的关键问题

成果形式及进度安排 研究工作已有的条件

一.立项依据

科学价值

研究意义

立论依据

涉及领域

研究现状

立项依据

研究意义:

严耕望(1916一1996)早年毕业于武汉大学历史系,初任齐鲁大学 国学研究所助理员,继而转入中央研究院历史语言研究所担任研究工 作。1964年应聘到香港中文大学新亚研究所任导师,1970年当选为台 湾“中央研究院”院士。其著作主要有:《唐仆尚丞表》、《唐代交 通图考》、《中国地方行政制度史》、《两汉太守刺史表》《唐代交 通图考》、《唐史研究丛稿》等等。是20世纪史学史上的一位著述等 身的史学家。余英时称赞严耕望为“中国史学界之朴实楷模”。 严耕望以其扎实的历史研究成果和优良学风留下了一笔丰富的史 学遗产。学术研究的推进离不开对于前辈学人的继承,本课题旨在总 结严耕望的史学研究成就,探讨其优良学风,这对于推进当代学术史 研究,营造健康的学术环境具有重要的意义。 同时,严耕望主要的学术生涯都是在港台度过,课题的研究对于 港台史学也会有一定涉足,有利于加深大陆史学与港台史学的交流。

四.研究已有条件

• 项目申请人之前对于严耕望的生平有大概的了解,也对学 术界已经有的研究成果做过较为详细的调查,掌握了学术 界的相关信息。本人也多次阅读过严耕望的《治史三书》, 对于严耕望的学术方向已有较为全面的认识。 • 图书馆里面也有如《严耕望史学论文选集》、《严耕望史 学论文集》等核心研究材料。对已有的学术现状做了学术 调查和分析,找到了研究的切入点等。 • 有电脑等基本硬件设施,随着网络的发展,资源共享的提 高,这对于挖掘严耕望的史学成就也有一定的帮助。 • 此外,项目组的其他成员也都具有良好的专业基础和 认真的科学态度,对于这个课题也有浓厚的兴趣,彼此之 间配合密切,能够形成团队优势。

中国古代史推荐书目

中国古代史推荐书目中国古代史推荐书目【一】4、隋唐五代史《隋唐五代史纲》韩国磐《隋唐史》岑仲勉《隋唐制度渊源略论稿》陈寅恪《唐代政治史述论稿》陈寅恪《隋唐史论稿》汪篯《隋唐五代史》吕思勉《隋唐五代史》王仲荦《唐史十二讲》黄永年《唐史史料学》黄永年《隋唐帝国形成史论》日本谷川道雄《唐代藩镇研究》张国刚《唐代官制》张国刚《唐、吐蕃、大食政治关系史》王甫5、宋史《两宋政治经济问题》邓广铭、漆侠,《宋史专题课》邓广铭、漆侠《苏东坡转》林语堂《辛稼轩先生年谱》邓广铭《北宋政治改革家——王安石》邓广铭《邓广铭学术论著自选集》邓广铭《邓广铭治史丛稿》邓广铭《王安石传》梁启超《岳飞传》邓广铭《宋史》陈振《宋代经济史》漆侠《宋朝阶级结构》王曾瑜《宋朝军制初探》王曾瑜《丝毫编》王曾瑜《涓埃编》王曾瑜《宋夏关系史》李华瑞《宋代地方财政史研究》包伟民6、辽金西夏元史《辽夏金经济史》漆侠、乔幼梅《西夏史稿》吴天墀《西夏通史》李范文主编《辽金军制》王曾瑜《辽金元史十五讲》蔡美彪《邵循正历史论文集》(蒙古史、元史部分) 邵循正《元朝史》韩儒林《元史》周良霄、顾菊英《蒙古帝国史》法国雷纳格鲁塞《草原帝国》法国勒内格鲁塞《辽金西夏史》李锡厚、白滨7、明清史《明清史讲义》孟森《明清史论著集刊》、《续编》,孟森《简明清史》戴逸《明清史论著合集》商鸿逵《清史新考》王锺翰《朱元璋传》吴晗《明朝大历史》吴晗《张居正大传》朱东润《李鸿章传》梁启超《清代学术概论》梁启超《南明史》顾诚《明清社会经济史论文集》傅衣凌《明清农村社会经济》傅衣凌《明清社会经济变迁论》傅衣凌《明清之际党社运动考》杨国桢《明末清初的学风》杨国桢《南明史略》杨国桢《万历十五年》黄仁宇《清史大纲》萧一山《明史》南炳文、汤纲《清史》李治亭中国古代史推荐书目【二】一、通史《国史大纲》钱穆《国学概论》钱穆《吕著中国通史》吕思勉《中国通史》白寿彝主编《中国通史》范文澜、蔡美彪主编《中国通史》傅乐成(中国台湾)《中国古代史分期问题讨论集》,《历史研究》编辑部《中国古代史分期讨论五十年》林甘泉等著《中国古代社会》何兹全《中国大历史》黄仁宇著《士与中国文化》余英时剑桥中国史系列二、断代史1、先秦史《中国文明起源新探》苏秉琦《中国青铜时代》张光直《中国早期文明》李济《中国古代社会研究》郭沫若《青铜时代》郭沫若《奴隶制时代》郭沫若《十批判书》郭沫若《中华远古史》王玉哲《殷商史》胡厚宣、胡振宇《西周史》杨宽《西周史》许倬云《先秦史论稿》徐中舒《中国奴隶社会史》金景芳《春秋史》童书业《战国史》杨宽《古史新探》杨宽《夏商西周的社会变迁》晁福林中国古代史推荐书目【三】2、秦汉史《秦汉史》钱穆《秦汉史》吕思勉《秦汉史》翦伯赞《秦汉史》劳干《秦汉史》安作璋、田昌五《秦集史》马非百《秦汉史》林剑鸣《秦史稿》林剑鸣《汉唐史论稿》汪篯《秦汉史论集》高敏《士大夫政治演生史稿》阎步克《察举制变迁史稿》阎步克《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》阎步克《秦汉魏晋史探微》田余庆《汉代婚丧礼俗考》杨树达3、魏晋南北朝史《魏晋南北朝史》王仲荦《两晋南北朝史》吕思勉《魏晋南北朝史纲》韩国磐《金明馆丛稿初编》陈寅恪《陈寅恪——魏晋南北朝史讲演录》万绳楠整理《魏晋南北朝文化史》万绳楠《魏晋南北朝史论集》周一良《魏晋南北朝史札记》周一良《魏晋南北朝史论丛》唐长孺《魏晋南北朝史论丛续编》唐长孺《魏晋南北朝史论拾遗》唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》唐长孺《读史集》何兹全《三国史》何兹全《三国史话》吕思勉《说曹操》王仲荦《魏晋南北朝史略》何兹全《秦汉魏晋史探微》田余庆《东晋门阀政治》田余庆《拓跋史探》田余庆《中古文人生活》王瑶《魏晋风度及其他》鲁迅。

怎样学历史——严耕望的治史三书

怎样学历史——严耕望的治史三书作者简介:严耕望(1916—1996),安徽桐城人。

历史学家。

毕业于武汉大学历史系,后转入齐鲁大学国学研究所任职,随钱穆、顾颉刚等研习历史。

1945年自荐进入中央研究院历史语言研究所工作,致力于中国古代制度史、历史地理方面研究。

1963年到香港中文大学历史系任教。

1970年当选为台湾“中央研究院”院士。

一、(治史)原则性的基本方法(一)要“专精”,也要相当“博通”专不一定精,能精则一定有相当的专;博不一定能通,能通就一定有相当的博。

为要专精,就必须有相当博通。

治史的博通包括:史学本身的博通(更重要),对于上下古今都要有相当的了解,尤其是自己研究的时代之前的那个时代更为重要;史学以外的博通,即旁通,主要指各种社会科学。

(二)断代研究,不要把时间限制得太短促研究一个朝代,最少要懂得三个朝代,对于上一个朝代、下一个朝代有相当的认识。

若研究两个不相连贯的朝代,则中间那个朝代重要性更为增加。

(三)集中心力与时间作“面”的研究,不要作孤立“点”的研究,建立自己的研究重心,不要跟风抢进所谓作“面”的研究,就是研究问题,目标要大些,范围要广些,大题目里面包括许多小的问题。

最忌上下古今,东一点西一点,分散开来,作孤立研究。

在一个大范围内同时注意相关联的问题群,看书时到处发现材料,看书才会不赶急。

(四)要看书,不要只抱个题目去翻材料(五)看人人所能看得到的书,说人人所未说过的话真正高明的研究者,是要能人人能看得到、人人已阅读过的旧的普通史料中研究出新的成果。

“说人人所未说过的话”,绝不是标新立异,务以新奇取胜,更非必欲推翻前人旧说,别立新说,最重要的意在钩沉。

旧说不当,另提新说时,谨慎从事,因破旧立新,极易流于偏激,可能愈新异,离事实愈遥远。

这是一个谨严的史学家特别警戒的!(六)其它几点意见(1)慎作概括性的结论。

有才气、讲通识的学者,往往喜欢下概括性的结论,浅学之士也往往喜欢这样。

概括性的话最好少说,要说也只能说大体如此,意谓非全部如此。

要“专精”也要“博通”

要“专精”也要“博通”张倍嘉《治史三书》是一本囊括了各种史学方法,加以各种人生哲理的史学入门宝书。

读了这本书后,我深深折服于严耕望先生的德才。

杨联陞以“尤为切实”评价《治史经验谈》,余英时也推许《治史三书》是“为后学现身说法”。

虞云国评价道:“《治史三书》所论几乎涉及史学研究的所有方面。

大匠不遗细节,对史学论著的撰述体制、写作改订、引文格式、注释安排,对作为治史必备知识技能的目录学与校勘学应掌握到何等程度,对外语阅读与史著翻译如何有助于治史,严耕望都不厌其详地娓娓道来。

”读了《治史三书》后,我对“专精与博通”的治史基本方法有着强烈的认同感。

严先生认为,专不一定能精,能精则一定有相当的专;博不一定能通,能通就一定有相当的博。

同时,要专精就必须有一定的博通。

所以,治史,抑或是研究其他方面的知识,首先必须要“专”,而后是“精”,首先必须要“博”,而后才是“通”,同时有了“博通”才有可能达到“专精”。

我所理解的“专”就是埋下头去研究去钻研,下了苦功夫,你才有可能“精”,才有可能在这门课上取得成就,但也仅仅是有可能。

即使你够“专”,也不一定最后能“精”。

我想起了一句不知道恰不恰当的话,李碧华说过“大概139一千万人之中,才有一双梁祝,才可以化蝶。

其他的只化为蛾、蟑螂、蚊子、苍蝇、金龟子,就是化不成蝶。

”即使是你拼了命去“专”,也不一定能“精”。

同样的道理,“博”不一定能“通”,“通”肯定意味着你在研究上做到了“博”。

而“专精”必须要“博通”就十分好理解了,因为“历史牵涉人类生活的各方面,非有相当博通,就不可能专而能精”。

博通于史学本身严先生对博通有两个定义,第一是史学本身的博通,第二是史学以外的博通。

史学本身的博通,就是我们研究某一个时代的历史必须要了解这个时代的上一个时代和下一个时代的历史,要有所博通,才能很好地理解我们所研究的历史。

严先生说:“断代研究也只是求其方便,注意的时限愈长,愈能得到史事的来龙去脉。

[资料]唐代南宁州都督府属州交通与地看研究

[资料]唐代南宁州都督府属州交通与地看研究唐代南宁州都督府属州交通与地望研究南宁州都督府是唐朝西南边疆战略要地,辖区控制剑南与安南之间通道,但因处于“乌蛮”、“獠蛮”、“和蛮”等多种民族分布区,民族关系较为复杂,唐朝与爨氏、南诏在此互争雄长,都督府屡经置罢,地位在正都督府与羁縻都督府之间屡经上下,交通格局与各州地望,唐宋地志多无完整、明确记载。

方国瑜、谭其骧、尤中等先生曾就南宁州都督府与安南都护府的边界展开过有益讨论,但对南宁州都督府本身的建置沿革未加深考,只有严耕望先生对唐代剑南道交通线路作过研究,勾画了大致格局,方国瑜先生的《中国西南历史地理考释》一书对开元天宝之际的南宁州都督府羁縻州作了一些分析,并考出了部分羁縻州的地望。

关于南宁州都督府的建置沿革,笔者曾撰成《唐朝南宁州都督府建置沿革新考》(以下省称《新考》)一文发表,主要是利用两《唐书?地理志》(以下分别简称《旧唐志》、《新唐志》)、《太平寰宇记》及近年新发现的唐代南宁州都督爨子华墓志,对旧志记载不全的永徽郎州都督府、天宝南宁州都督府及其属州的建置沿革作了深入考证,对方国瑜先生所持天宝南宁州都督府三十六州说提出了不同意见。

本文在《新考》的基础上,进一步就开元、天宝之际南宁州羁縻都督府属州的交通与地望进行研究,当然,对方国瑜先生考证出的一些羁縻州地望也作了相应的修正。

不当之处,尚祈读者指正。

一交通格局《新考》论证,南宁州始置于唐初,贞观八年(634年)至开元五年(717年)间,曾改名郎州,所置都督府本是正都督府,永徽三年(652年)罢府。

开元五年复置南宁州都督府,作为戎州都督府属下的羁縻都督府,仍领有25个羁縻州。

开元二十一(733年)年爨部分裂,昆、钩、梨、求、吴、傍、览、丘、勤、望、謻罗11州转归姚州都督府,至天宝末陷于南诏之前,南宁州都督府仅剩下南宁、盘、麻、威、武德、长、英、武恒、归武、声、品、从、严、奏龙14个羁縻州。

这14个州的(来自唐宋史研究)道里及领县,两《唐书?地理志》大多没有记载,但成书于宋初的《太平寰宇记》(以下省称《寰宇记》)却有较完整的数据,今据《寰宇记》并参考两《唐志》制成表1。

严耕望的治史风格及史学评论

Yan Gengwang' s Scholarship and

Historiographical Criticism

作者: 周文玖

作者机构: 北京师范大学历史学院、史学理论与史学史研究中心,北京100875

出版物刊名: 史学史研究

页码: 59-70页

年卷期: 2017年 第1期

主题词: 严耕望 纯净质朴 治学方法 史学评论

摘要:严耕望是享誉世界的史学家,在中国政治制度史和中国历史地理学方面卓有成就。

他以学问为生命,一生以做“坚强纯净的学术人”自守,深受学界尊敬。

他的巨大学术成就,体现出鲜明的治学风格。

其主要表现:在学术路径上是通过专精以达博通;在研究旨趣上,倾向于做实在具体的研究,不做抽象理论的研究;在资料运用上,主张把研究建立在基本资料上;在研究方法上,主要是通过对史料的考辨、归纳、统计而得出结论,而不倚重新奇的理论和方法。

作为一个著名史学家,他提出的中国现代史学“四大家”观点,对二陈、吕思勉、傅斯年、唯物史观等所作的评论,均有其独到的视角和价值。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

这种“整体的中国历史观”在他后半生学术生 涯表现得更为显著。1950 年初,严氏参与撰写《中国 历史地理》之“隋、唐、五代十国篇”,其内容便包含

了社会、政治、经济、民族、文化各方面,几乎可视为 隋唐五代全史。其之后的人文地理研究即采取了 “全史”观念,“以经济地理为重心,学术宗教文化地 理次之”,把研究的方向由传统沿革地理 (政治地 理)推展到经济、社会、宗教、文化等各方面,欲从人 文地理角度窥探全史,“除了行政区划、军事建置之 外,社会经济宗教文化各方面问题,凡关涉区域性 或可从区域著眼观察的资料都在搜讨之列”。⑧如 《唐代成都江陵间蜀江水陆道考》(1980),在考证云 安至夔州府路程时,对峡江盐产及夔州府户口作了 细致的研究,资料详实,对当地经济史的研究颇有 帮助。这种旧历史地理学观念的延伸,使得他在后 期学术道路上拓展了人文地理研究新领域。

严氏的整体通识观还体现在他做断代专题研 究时,比较注重时间性与空间性的把握,善于把研 究时限放长,在整个时代大潮流背景下探讨史事之 来龙去脉。如《秦汉郎吏制度考》(1951),通过考定 秦汉时期担任宫廷宿卫的小官— ——“郎”,由郎吏的 名称与组织叙起,至郎吏的职任由亲近而疏远,与 由给事到冗散的转变,并提到除郎与补吏的途径, 从而考出秦汉至南北朝几百年间政权社会基础的 演 变 过 程 。 又 如 《唐 人 习 业 山 林 寺 院 之 风 尚》 (1991),利用传统正史记载、碑刻墓志、敦煌卷子、 佛藏中的世俗史料甚至笔记小说稗官野史等材料, 将全国各地的著名山林寺院分区考察列举例证,文 中不仅对唐人在山林寺院中的读书生活情况作了 描述,并且详细分析了这一风尚盛行原因,还将之 与宋代书院制度作比较,以考察此制度的由来。对 此,他说:“我们不得已研究一个时代,或说研究一 个朝代,要对于上一个朝代有极深刻的认识,对于 下一个朝代也要有相当的认识。”⑨

三、专精与博通兼顾的治学风格

正如前所述,严耕望的学术是建立在长远计划 之上,故其著作“无一不由规模浩大、笼罩全面的研 究中产生”。④这种“地毯式”的全面考证,除了需要 周密的通盘计划以及持之以恒的努力,与严氏本身 具备的整体通识的历史观亦有重要关系,成为其史 学取向的显著特征之一。

据严氏回忆,在他求学期间,先后受到李则纲 与钱穆的通识性训练,使之学会立志要远大,治学 须向高处着眼,“切忌近视,规模不宜太小”,不能 “仅专守一隅,甘居二流”。⑤入史语所之后,严氏虽 仍以考证为主,但在意境上较为开阔,不限于一点 一滴的考据。其每部书均注意到问题的广阔面与整 体性,规模甚大。在他看来,“史事是多方面的,任何 一件史事的背景也是多方面的,绝不能只从某一观 点某一角度去看历史;不能只凭某一种理论方法去 作解释。”⑥其早年研究政制史,即“意念是通的专 史,并非横的断代史”。⑦

严氏这些具体研究,却无“窄仄碎片化”倾向,

他坚持“以小见大”或“聚小为大”,通过细微考证以 达到对全局的深刻认识。这或是他治学成功的关键 之一。如后文所述《北魏尚书制度考》、《秦汉郎吏制 度考》等都是他“从大处着眼,从小处入手”研究的 极佳范例。又如他在《唐代交通图考》的撰写方法 上,以区分卷,以路线为篇,将材料按地区及水运与 交通制度分为三都、关内、河陇碛西、秦岭、山南剑 南、河东河北、河南淮南、江南岭南、河运海运及交 通制度十类,再大体依此顺序逐一撰写;在考订具 体路线时,逐段驿程详加征引史料,说明该条路线 经过的详细情形,诸如州、府、县、军、镇、戍、关津馆 驿、峡谷地形等,对当地历史事迹、民族互市亦颇有 涉及,然后再将所考驿程串连成线,并将路线续编 成网,从而将一幅生动的唐史画卷展现开来。

作者简介:邬建麟,华东师范大学历史学系博士生。

①严耕望:《治史三书》,沈阳:辽宁教育出版社,1998 年版,第 282-284 页。 ②严耕望:《治史三书》,第 49 页。 ③此数据包括后来改订编入专书或论文集者,重复者只计其一。参拙文:《严耕望先生学术年表》,华东师范大学 2009 届硕 士学位论文《严耕望史学研究》“附录”。

关键词:严耕望;治学方法;史学特点

桐城严耕望(1916-1996)称得上是 20 世纪后 半叶中国古代史研究领域成就最为突出的史家之 一。他成功的原因固不止一端,但对方法和路径把 握得当,无疑是极重要一环,值得我们加以关注。

一、量才而行与聚小为大

作为钱穆最得意的弟子,严耕望并未走上乃师 寄予厚望的“通才第一流路线”,而是在“专业的第 二流路线”上兢兢业业,“始终只以制度史与历史地 理见长”,成就“专家之学”。①此实与他对自身秉性 的正确认识有关。严氏自视性格木讷,天分不高,若 从事难以捉摸的问题研究,势必被材料困住,作茧 自缚。又欲求学术成果有“长久价值”,故以“多做具 体问题;少涉抽象性”为其工作原则。②据笔者初步 统计,在严氏已发表的 150 余篇论文中,③涉具体问 题的研究有 120 余篇,约占论文总数的 80%,可见 他对具体问题的偏好。

二、制定长期计划,终身锲而不舍

严耕望成功的另一关键即是他善于制定研究 计划,按部就班,持之以恒。观其治学,从选择研究 领域,到搜集资料与利用,无不有适当计划与系统 安排。一旦确定,则终身勉力行之,少有间断。

他最初凭大学毕业论文 《秦汉地方行政制度》 崭露头角,在齐鲁国学研究所续加充实。③入史语所 之后,与前书相衔接,决定为《魏晋南北朝地方行政 制度》。按此计划,于 1946 年 3 月写成《北魏尚书制 度考》,填补了“这二千年中枢发展史上之一大漏 罅”,④重建起北魏孝文帝时代六部三十六曹的组织 规模,北魏一代尚书制度于此大明。其后续作《北朝 地方政府属佐制度考》(1948)、《魏晋南朝地方政府 属 佐 考》(1948)、《北 朝 中 央 中 正 与 地 方 中 正》 (1954)、《魏晋南朝都督与都督区》(1956)。在此过 程中逐步形成一个“中国政治制度史”研究计划,并 将阅读范围从秦汉延伸至唐宋。已出《中国地方行

政制度史》(上编)集秦汉魏晋南北朝地方行政制度 史研究之大成,涵盖了地方政制的各种问题,诸如 制度渊源、设置、组织、职权、运作机制、功效、发展、 演变、影响等。在史料方面则突破传统文献范围,注 重发掘新史料,从而开阔了研究视野。严氏筚路蓝 缕,网罗事迹,博考而精裁,重建起地方政制体系, 详明其演变过程,具有开创之功。

101

历史教学问题 2013 年第 1 期

《先秦方言地Байду номын сангаас区图》。此文作为他《战国人文地理 讲义》的重要组成部分,“在历史地理研究课题的开 创和研究方法的示范作用上,均有重大的贡献”,① 可视为其历史人文地理研究的具体表征。严氏这种 从个案、具体问题入手,注重材料证据,以小见大的 历史研究路数不仅是他自身朴实秉性的必然选择, 也与史语所提倡的实证主义风格戚戚相关。

章学诚说:“大抵文章学问,善取不如善弃,天 地之大,人之所知所能,必不如其所不知不能,故有 志于不朽之业,宜度己之所长而用之,尤莫要于能 审己之所短而谢之,是以舆薪有所不顾,而秋毫有 所必争,诚贵乎其专也。”②正是严氏能自用其才,学 有专守,坚持用史料说话,秉着乃师称许的“毅力与 傻气”,沉潜考索,不断精进,最终成就足动国际而 垂久远。

完成上述研究之后,严氏秉着“通的专史意 念”,又将研究重心转向唐代。他开始阅读唐代重要 书籍,搜录材料,始于 1942 年暑假看《全唐文》。而 关注“唐代交通问题”则在进入史语所之后的 1946 至 1947 年,亦是他真正步入唐史研究领域的初期。 此 时 严 氏 已 就 政 治 制 度 与 人 文 地 理 两 者 兼 顾 ,如 《唐人多读书山寺》(1951)、《论唐代尚书省之职权 与地位》(1953)、《唐 代佛教之地 理分布》(1953)、 《唐代国内交通与都市》(1954)等。1956 年夏,更出 版有专著《唐仆尚丞郎表》。此书作为严氏中年时代 “精心结构之著”,一贯其治史特点,材料丰赡,辨析 入微,考论推证精密,纠正了传世重要史料脱讹,兼 备资料工具性与研究考证性于一体。

正因严氏治史具有如此大局观,故往往能从一 些散见资料中梳理出他人不易注意的问题。如其 《扬雄所记先秦方言地理区》(1975)一文,虽只讨论 先秦方言地理区的分布情形,但因作者利用汉代写 成的材料,经精密筛选再重新建构而成,最后绘出

*本文为教育部人文社科研究基地华东师范大学中国现代思想文化研究所重大项目“六十年来的港台人文思潮研究”(批 准号:11JJD770008)阶段性成果。

①周佳荣、刘詠聪主编:《当代香港史学研究》,三联书店(香港)有限公司,1994 年版,第 175 页。 ②[清]章学诚著,仓修良编注:《文史通义新编新注》外篇三《与周次列举人论刻先集》,杭州:浙江古籍出版社,2005 年版,第 750 页。 ③如顾颉刚致齐鲁大学校务委员会函云:“例如本所前研究生严耕望君所作《两汉地方制度》一稿,以四五年(之)专精成三 十余万言之巨著,诚能出版,必可增加本所之荣誉。”《顾颉刚书信集》卷三,北京:中华书局,2011 年版,第 233 页。 ④严耕望:《北魏尚书制度考·自序》,《严耕望史学论文集》(上),上海:上海古籍出版社,2009 年版。 ⑤严耕望:《唐代交通图考·序言》,上海:上海古籍出版社,2007 年版。 ⑥参李启文整理:《唐代交通图考》第六卷“弁言”及“后记”。 ⑦王子今:《中国交通史研究一百年》,《历史研究》2002 年第 2 期。 ⑧严耕望:《唐代交通图考·序言》。