居住区用地竖向设计基本原则

居住区竖向规划设计共12页文档

居住区竖向规划设计居住区规划在平面布局的基础上,还要进一步做出第三度空间的规划布置,以充分利用和塑造地形,并与建筑物、构筑物、道路、场地等相互结合,达到功能合理、技术可行、造价经济和环境宜人的环境要求。

一、竖向设计内容与要求竖向设计的具体内容包括:设计地面形式、组织地面排水;确定道路、建筑、场地及其它设施的标高、位置以及土石方工程量计算等。

1、设计地面根据功能使用要求、工程技术要求和空间环境组织要求,对基地自然地形加以利用、改造,即为设计地面。

设计地面按其整平连接形式可分为三种:平坡式,台阶式,混合式。

(1)平坡式将地面平整成一个或多个坡度和坡向的连续的整平面,其坡度和标高都较各缓,没有剧烈的变化。

一般适用于自然地形较平坦的基地,其自然坡度一般小于3%。

对建筑密度较大、地下管线复杂的地段尤为实用。

(2)台阶式标高差较大的地块相互连接形成台阶式整平面,相互交通以梯级和坡道联系。

这种台阶式设计地面适用于自然地形坡度较大的基地,其自然地形坡度大于3%。

建筑密度较小,管网线路较简单的地段尤为适用。

(3)混合式即平坡式和台阶式混合使用。

如根据地形和使用要求,将基地划分为数个地块,每个地块用平坡式平整场地,而地块间连接成台阶。

或重点在局部彩一种整平方式,其余用另一种方式等等。

设计地面形式的主要考虑因素是:基地自然地形坡度、建筑物的使用要求及建筑间的关系、基地面积大小及土石方工程量的大小。

此外,还需考虑地质条件(如土质类型等)、施工方法、工程投资等,通过综合技术经济比较合理确定。

2、设计标高合理确定建筑物、构筑物、道路、场地的标高及位置是设计标高的主要内容。

(1)主要考虑因素与要求A 防洪、排水。

设计标高要使雨水顺利排除,基地不被水淹,建筑不被水倒灌,山地需注意防洪排洪问题,近水域的基地设计标高应高出设计洪水位0.5米以上。

B 地下水位、地质条件。

避免在地下水位很高的地段挖方,地下水位低的地段,因下部土层比上部土层的地耐力大,可考虑挖方,挖方后可获较高地耐力,并可减少基础埋设深度和基础断面尺寸。

浅谈居住区规划中的竖向规划设计

浅谈居住区规划中的竖向规划设计『摘要』居住区竖向设计属于居住区规划设计的重要组成内容。

本文阐述了竖向规划与平面布置、空间环境、管线规划之间的密切关系以及在竖向设计中用地与建筑、地面排水、道路交通、土石方与防护工程、景观环境等关系的处理。

还有充分合理地利用地下复合空间,节约土地,节省工程投资和改善人居环境,建造有鲜明特色的居住区景观等问题。

『关键词』居住区竖向设计景观环境地下复合空间1.居住区竖向设计的内容及重要性居住区竖向设计的主要内容是结合居住区的周边环境及自身规划要求,对整个场地进行分析,确定地形的利用和改造,确定建构筑物、道路场地的控制高程和地面排水及绿化景观等内容的规划。

竖向规划设计对居住区而言,就是要合理利用地形、地貌,平衡土石方及减少防护工程量,并且要满足工程管线的敷设条件和各种场地坡度,防止洪、涝和水土流失。

其对外联系道路标高与城市道路标高要妥善衔接,并做出有利于建筑物的布置和空间环境设计的条件。

1.1竖向规划与平面布置、空间环境居住区竖向规划与平面布置有着十分重要的关系,合理的竖向规划,能防治水土流失,通过减少土方工程量来降低工程投资,并且对环境保护起到了积极的作用。

目前的居住区规划,十分重视空间环境设计,为了创造良好的居住空间,需要用三维空间的概念指导规划设计,就是要从平面和竖向的双重角度综合考虑规划问题。

如果我们只注意建筑物的平面关系,而忽略竖向概念,忽略对管网综合及绿化的考虑,那么这个规划就容易产生空间上的平淡无味,并且埋下许多内在的矛盾,而影响规划的实现。

因而,我们需要通过详实的调查研究,反复比较调整,从实际出发,尽量尊重场地的地形条件,努力保持原有场地的景观特色,作好高程上的完美安排。

使用地适宜于建构筑物布置、管线敷设、排水防洪等需求,从而作出经济、科学、适用的居住区规划方案。

同理,对地势起伏变化较大的居住区合理进行竖向设计,我们可以设计出有鲜明特色的居住区空间景观环境:在一个住宅区内,环境设计往往需要建筑,广场,交通道路,绿化,水等要素有机结合起来,采用竖向规划方式,安排好不同高程上的建筑出入口,行人和车行道路,停车库,休闲广场,绿化等。

市居住小区技术规范

市居住小区技术规范篇一:城市居住区规划设计规范 GB 50180-93(2002年版)城市居住区规划设计规范 GB 50180-93(2002年版)1总则1.0.1 为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于城市居住区的规划设计。

1.0.3 居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合表1.0.3的规定。

1.0. 3a 居住区的规划布局形式可采用居住区-小区-组团、居住区-组团、小区-组团及独立式组团等多种类型。

1.0.4 居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划布局形式统一安排、灵活使用。

1.0.5 居住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1.0.5.1 符合城市总体规划的要求;1.0.5.2 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;1.0.5.3 综合考虑所在城市的性质、社会经济、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;1.0.5.4 适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适和优美的居住生活环境;1.0.5.5 为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;1.0.5.6 为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;1.0.5.7 为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;1.0.5.8 充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

1.0.6 居住区规划设计除符合本规范外,尚应符合国家现行的有关法律、法规和强制性标准的规定。

2 术语、代号2.0.1 城市居住区一般称居住区,泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界线所围合,并与居住人口规模(30000--50000人)相对应,配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

GB50180-93 城市居住区规划设计规范(2016年版)

1

居住区

小区

组团

一_ -一一一

户數(户)

10000-16000

3000—5000|

300〜1000

人口(人)

30000-50000

10000〜15000

1000^3000

1.0.3a居住区的规划布局形式可采用居住区-小区-組团、居住 区-组团、小区-组团及独立式组团等多种类型。

前 言

根据建设部建标[1998]94号文件《关于印发“一九九八 年工程建设标准制定、修订计划”的通知》要求,对现行国家标 准《城市居住区规划设计规范》(以下简称规范)进行局部修订。

本次规范修订主要包括以下凡个方面:增补老年人设施和停 车场(库)的内容;对分级控制规模、指标体系和公共服务设施 的部分内容进行了适当调整,进一步调整完善住宅日照间距的有 关规定;与相关规范或标准协调,加强了措辞的严谨性。

本规范主编单位:中国城市规划设计研究院。

本规范参编单位:北京市城市规划设计研究院、中国建筑技 术研究院。

主要起草人员:涂英时、吴晟、刘燕辉、杨振华、赵文凯、 张播。

其他参加工作人员:刘国园

关于发布国家标准《城市居住区

'建标[1993]542 号

根据国家计委计综(1987) 250号文的要求.由建设部会同 冇关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门 会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GB 50180 - 93为强 制性国家标准,自一九九四年二月一日起执行。

现批准《城市居住区规划设计规范》GB 50180 - 93(2002 年版)局部修订的条文,经此次修改的原条文同时废止。

局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期 岀版的《工程建设标准化》刊物上。

城市居住区规划设计规范 9竖向

城市居住区规划设计规范

GB 50180—93

9竖向

9.0.1居住区的竖向规划,应包括地形地貌的利用、确定道路控制高程和地面排水规划等内容。

9.0.2居住区竖向规划设计,应遵循下列原则:

9.0.2.1合理利用地形地貌,减少土方工程量;

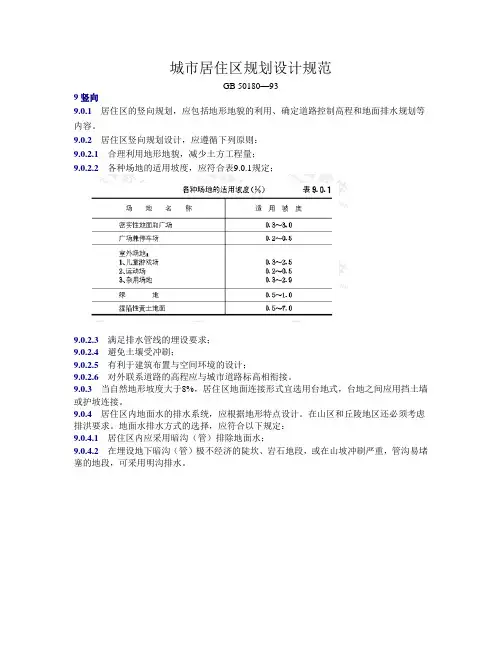

9.0.2.2各种场地的适用坡度,应符合表9.0.1规定;

9.0.2.3满足排水管线的埋设要求;

9.0.2.4避免土壤受冲刷;

9.0.2.5有利于建筑布置与空间环境的设计;

9.0.2.6对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接。

9.0.3当自然地形坡度大于8%,居住区地面连接形式宜选用台地式,台地之间应用挡土墙或护坡连接。

9.0.4居住区内地面水的排水系统,应根据地形特点设计。

在山区和丘陵地区还必须考虑排洪要求。

地面水排水方式的选择,应符合以下规定:

9.0.4.1居住区内应采用暗沟(管)排除地面水;

9.0.4.2在埋设地下暗沟(管)极不经济的陡坎、岩石地段,或在山坡冲刷严重,管沟易堵塞的地段,可采用明沟排水。

竖向设计的六大原则

2015-01-03微设计一、竖向设计的概念:(垂直设计、竖向布置)结合场地的自然地形特点、平面功能布局与施工技术条件,在研究建、构筑物及其他设施之间的高程关系的基础上,充分利用地形、减少土方量,因地制宜地确定建筑、道路的竖向位置,合理地组织地面排水、有利于地下管线的敷设,并解决好场地内外的高程衔接。

竖向设计的基本任务:• 进行场地地面的竖向布置• 确定建、构筑物的高程• 拟定场地排水方案• 安排场地的土方工程• 设计有关构筑物二、竖向设计的原则:①满足建、构筑物的使用功能要求②结合自然地形、减少土方量③满足道路布局合理的技术要求④解决场地排水问题⑤满足工程建设与使用的地质、水文等要求⑥满足建筑基础埋深、工程管线敷设的要三、竖向设计的现状资料:地形图——地形测绘图(1:500、1:1000)(0.05-1.00等高线)(50-100m 纵横坐标网)建设场地的地质条件资料场地平面布局——场地内的建、构物场地道路布置场地排水与防洪方案地下管线的情况填土土源与弃土地点四、竖向设计的成果:设计说明书、竖向布置图、有关技术经济指标、土方图五、地面的竖向设计布置形式(场地平整程度、高差变化)平坡式:台阶式:六、地面的竖向设计布置形式的相关内容:自然地面坡度划分:平坡、缓坡、中坡、陡坡、急坡1、台阶式1)台阶式布置:台阶的尺寸:需要宽度、容许宽度容许的宽度:B=(175~180)× H填/ i地-i整一般整平坡度应在0.5%——2%2)台阶的高度:相邻台阶之间的高差称为台阶高度。

台阶高度主要取决于场地自然地形横向坡度和相邻台阶之间的功能关系、交通组织及其技术要求。

台阶高差一般以3.0——4.0m为宜(最高4.0——6.0m),以免道路坡道过长、交通组织困难并增加挡土墙等支挡结构工程量。

台阶高度也不宜过低,一般不小于1.0m。

3)相邻台阶的连接方式:边坡处理和挡土墙:4)按降雨量划分台阶高度:5)两个的关系:护坡是建筑在边坡上的附属工程,是起保护边坡不被雨水冲刷或边坡绿化作用的,而挡土墙是为了保护高路基减少放坡或保护河道等作用,它们之间没有特别的关系,有的护坡底角(力点)作用在挡土墙上,它们可以是单独的,也可以两两相帮衬,但护坡必须在边坡上。

居住区竖向与道路

7

8

9

5、人车分流

• 人车分流可为行人提供舒适环境 ,减少 步行距离。

• 主要步道可结合景观轴线及绿化廊道设 置。

• 小区入口人车可分流 、合流。

10

11

12

13

15

二、居住区竖向规划设计的内容

• 1 、 制定利用与改造地形的方案,合理利用地形, 满足各项建设用地的使用要求(前期) 。

• 2 、 确定道路控制点的坐标、标高 , 以及道路的 坡度、 曲线半径等;

• 3 、 确定建筑的定位、正负零标高及室外地坪的 规划控制标高、室外排水方向。

• 4 、 结合建筑物布置、道路交通、工程管线敷设 , 设计居住区内其他用地的标高与坡度;

• 5 、 确定挡土墙、护坡等室外防护工程的类型、位 置。

• 组团级道路: 一般人车混行 ,路面宽度为3~5m , 为满足地下管线的埋设要求, 其两侧建筑控制线宽度非采暖区不小于8m , 采暖区则不小于10m 。

• 宅间小路: 考虑机动车辆低速缓行的最小通行宽度要求 , 以及行人步行的舒 适性,一般为2 . 5~3m。

4

3 、居住区 、小区入口及道路技术要求

•

车行入口一般宜放在次要道路及支路上。

• 离主要路口距离大于70米(弧线路沿切点以外)

• 人行人口与车行入口可分开设置或合并设置 , 各有利弊。

•

道路线形要考虑通车速度 ,转弯半径不宜过小

(大于20~50米) ,路口半径不小于6米

• 尽端道路长度不超过120米 ,在末端、中部结 合停车场地设回车场。

• 居住区道路各构成部分的最小宽度如下。 • (l) 机动车车行道单车道宽3~3.5m ,双车道宽6~6.5m。 • (2) 自行车单车道宽1.5m ,双车道宽2.5m。 • (3) 人行道设于车行道的一侧或两侧 ,布置单排行道树的人行道最小宽度为

居住区用地竖向设计基本原则

居住区用地竖向设计基本原则1. 引言居住区用地竖向设计是指在城市规划中对居住区的垂直空间利用和布局进行设计的过程。

合理的竖向设计能够有效提高居住区的功能性、舒适性和可持续性,并为居民提供一个宜居的生活环境。

本文将介绍居住区用地竖向设计的基本原则,帮助规划者和设计者在实践中更好地进行竖向规划。

2. 功能分区原则2.1 低层居住区划分在居住区的竖向设计中,应当根据居民的需求和居住区的规模,划分出不同的功能区域。

其中,低层居住区应当位于居住区的底部,并且与商业区、服务设施等功能区域相互配合。

低层居住区的规划应充分考虑居民的生活需求,包括居住空间、休闲场所、交通和停车等方面。

2.2 中层公共设施区划分中层区域应当用于设置公共设施,如学校、医院、社区中心等。

这些设施应当按照居住区的规模和人口分布进行布局,并且方便居民的日常生活。

中层公共设施区的设计应重视通风、采光和空间的合理利用,以提供舒适的环境。

2.3 高层居住区划分高层居住区适宜设置在居住区的上部,以最大限度地节省用地面积。

高层住宅应提供良好的景观视野和自然采光条件,并配备现代化的设施和服务。

同时,高层住宅的设计还应考虑居民的安全和隐私需求。

3. 绿化原则3.1 垂直绿化设计在居住区的竖向设计中,应当注重绿化的布局和设计。

垂直绿化是指在建筑物外墙、阳台、屋顶等垂直空间上进行绿化的设计。

通过垂直绿化,可以增加居住区的景观美感,改善空气质量,提供防护和遮阳等功能。

垂直绿化设计应充分考虑植物的选择、生长环境和养护管理等因素。

3.2 公共绿地设计公共绿地是城市居住区中重要的绿化空间,对于提高居住区的舒适性、环境质量和社区互动具有重要作用。

在竖向设计中,应合理规划公共绿地的位置和面积,并为居民提供丰富的休闲、娱乐和运动设施。

公共绿地的设计应注重景观效果、生态保护和社区功能的统一。

4. 交通布局原则4.1 垂直交通设计在居住区的竖向设计中,垂直交通设计是一个重要的考虑因素。

建筑法规-城市居住区规划设计规范

13

表3.0.2 居住区用地平衡控制指标(%)

用地构成

居住区 小区

组团

1.住宅用地(R01) 50~60 2.公建用地(R02) 15~25 3.道路用地(R03) 10~18 4.公共绿地(R04) 7.5~18

居住区用地(R) 100

注:居住区道路的边缘指红线;小区路、组团路及宅间小路

的边缘指路面边线。当小区路设人行便道时,其道路边缘指

便道边线。

51

9、竖向

、居住区的竖向规划,应包括地形 地貌的利用、确定道路控制高程和 地面排水规划等内容。

52

居住区竖向规划设计原则

、居住区竖向规划设计,应遵循下列原则: 、合理利用地形地貌,减少土方工程量; 、当自然地形坡度大于8%,居住区地面连接

40

绿地面积计算起止界示意 41

绿化植物种植最低土层厚度

42

树木与建筑物、构筑物外缘最小距离

43

8、居住区内道路分级

8.0.2 、居住区内道路可分为:居住区道路、小区路、 组团路和宅间小路四级。其道路宽度,应符合下 列规定: 、居住区道路:红线宽度不宜小于20m; 、小区路:路面宽6~9m,建筑控制线之间的宽 度,需敷设供热管线的不宜小于14m;供热管线 的无不宜小于10m; 、组团路:路面宽3~5m;建筑控制线之间的宽 度,采暖区不宜小于10m;非采暖区不宜小于8m; 、宅间小路: 路面宽不宜小于m;

确定经济的住宅层数与合理的层数结 构; 、无电梯住宅不应超过六层。在地形起 伏较大的地区,当住宅分层入口时, 可按进入住宅后的单程上或下的层数 计算。

31

6、公共服务设施

、居住区公共服务设施(也称配套公建), 应包括:教育、医疗卫生、文化体育、商 业服务、金融邮电、社区服务、市政公用 和行政管理及其他八类设施。

竖向设计的六大原则

2015-01-03微设计一、竖向设计的概念:(垂直设计、竖向布置)结合场地的自然地形特点、平面功能布局与施工技术条件,在研究建、构筑物及其他设施之间的高程关系的基础上,充分利用地形、减少土方量,因地制宜地确定建筑、道路的竖向位置,合理地组织地面排水、有利于地下管线的敷设,并解决好场地内外的高程衔接。

竖向设计的基本任务:• 进行场地地面的竖向布置• 确定建、构筑物的高程• 拟定场地排水方案• 安排场地的土方工程• 设计有关构筑物二、竖向设计的原则:①满足建、构筑物的使用功能要求②结合自然地形、减少土方量③满足道路布局合理的技术要求④解决场地排水问题⑤满足工程建设与使用的地质、水文等要求⑥满足建筑基础埋深、工程管线敷设的要三、竖向设计的现状资料:地形图——地形测绘图(1:500、1:1000)(0.05-1.00等高线)(50-100m 纵横坐标网)建设场地的地质条件资料场地平面布局——场地内的建、构物场地道路布置场地排水与防洪方案地下管线的情况填土土源与弃土地点四、竖向设计的成果:设计说明书、竖向布置图、有关技术经济指标、土方图五、地面的竖向设计布置形式(场地平整程度、高差变化)平坡式:台阶式:六、地面的竖向设计布置形式的相关内容:自然地面坡度划分:平坡、缓坡、中坡、陡坡、急坡1、台阶式1)台阶式布置:台阶的尺寸:需要宽度、容许宽度容许的宽度:B=(175~180)× H填/ i地-i整一般整平坡度应在0.5%——2%2)台阶的高度:相邻台阶之间的高差称为台阶高度。

台阶高度主要取决于场地自然地形横向坡度和相邻台阶之间的功能关系、交通组织及其技术要求。

台阶高差一般以3.0——4.0m为宜(最高4.0——6.0m),以免道路坡道过长、交通组织困难并增加挡土墙等支挡结构工程量。

台阶高度也不宜过低,一般不小于1.0m。

3)相邻台阶的连接方式:边坡处理和挡土墙:4)按降雨量划分台阶高度:5)两个的关系:护坡是建筑在边坡上的附属工程,是起保护边坡不被雨水冲刷或边坡绿化作用的,而挡土墙是为了保护高路基减少放坡或保护河道等作用,它们之间没有特别的关系,有的护坡底角(力点)作用在挡土墙上,它们可以是单独的,也可以两两相帮衬,但护坡必须在边坡上。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

居住区用地竖向设计基本原则

居住区用地竖向设计的基本原则

1.满足各类用地使用要求,用地的地面坡度可分五类:

(1)平坡即坡度在0%~2%之间,建筑及道路可不受地形坡度限制任意布置和安排。

但坡度小于3‰时应注意排水组织。

(2)缓坡坡度在2%~10%的坡地,当坡度在2%~2.5%时,建筑宜平行等高线或与之斜交布置,若垂直等高线,其长度不宜超过30~50米,否则需结合地形作错层、跌落等处理;非机动车道尽可能不垂直等高线布置,机动车道则可随意选线。

地形起伏可使建筑及环境绿地景观丰富多彩;若坡度达到5%~10%时,建筑道路最好平行等高线布置或与之斜交。

如与等高线垂直或大角度斜交,建筑需结合地形设计,作跌落、错层处理。

机动车道需限制其坡长。

(3)中坡即坡度在10%~25%时,建筑应结合地形设计,道路要平行或与等高线斜交迂回上坡。

布置较大面积的平坦场地,填挖土方量甚大。

人行道与等高线作较大角度斜交布置,也需做台阶。

(4)陡坡坡度在20%~25%,这种用地作城市居住区建设用地时,施工不便,费用大,建筑必须结合地形个别设计,不宜大规模开发建设。

在山地城市用地紧张时仍可使用。

(5)急坡坡度大于50%时通常不用于居住区建设。

2.道路容许坡度,在居住区规划中车行道坡度应满足行车要求,市区级道路一般小于6%,困难时可达9%,山区城市局部路段坡度可达12%。

但坡度超过4%,必须限制其长度。

人行道纵坡以不大于5%为宜,大于8%行走费力,宜采用踏级。

在道路交叉口纵坡不应大于2%。

广场坡度以0.3%~3%为宜,0.5%~1.5%最佳。

草坪及休息绿地坡度最小0.3%,最大10%。

3.充分利用地形,设计应尽量结合自然地形,减少土石方工程量。

填方、挖方一般应考虑就地平衡、缩短运距。

附近有土源或余方有用处时,可不必过分强调填、挖方平衡,一般情况下土方宁多勿缺,多挖少填,石方则以少挖为宜,尽量使管道和地形很好配合而不增加埋深,尽量保留原有地形作绿化表土。

4.保证良好的排水,力求使设计地形和坡度适合污水,雨水的排水组织和坡度要求,避免出现凹地。

道路纵坡不小于0.3%,地形条件限制难以达到时应做锯齿形街沟排水。

建筑室内地坪标高应保证在沉降后仍高于室外地坪15~30厘米;室外地坪纵坡不得小于0.3%,并且不得坡向建筑墙脚。

5.考虑建筑群体空间景观设计的要求,尽可能保留原有地形和植被。

建筑标高的确定应考虑建筑群体高低起伏富有韵律感而不杂乱,必须重视空间的连续、鸟瞰、仰视及对景的景观效果。

斜坡、台地、踏级、档土墙等细部处理的形式、尺度、材料应细致,亲切宜人。

6.便于施工,符合工程技术经济要求。

挖土地段宜作建筑基地,填方地段作绿地、场地、道路较合适。

岩石、砾石地段应避免或减少挖方,垃圾、淤泥需挖除。

人工平整场地,竖向设计应尽量结合地形,减少土方工程量。

采用大型机械施工平整场地时,地形设计不宜起伏多变,以免施工不便。

建筑和场地的标高要满足防洪的要求,地下水位高的地段应少挖。

感谢您的阅读!。