对偶和对比汇总

小学课本上提现对比跟对偶不同的句子

小学课本上提现对比跟对偶不同的句子

1.反物对比:我爱蒙古的草原,它的乐趣胜过北京欢乐谷。

2.反面对比:我喜欢中国的传统小吃,不喜欢西式大餐。

3.对比与对偶:野火烧不尽,春风吹又生。

4.对比对偶:五岭山脉那样高低起伏,绵延不绝,可在红军眼里不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山那样高大雄伟,气势磅礴,可在红军看来,不过像在脚下滚过的泥球。

5.对比对偶:朱门酒肉臭,路有冻死骨。

6.对比:锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

7.对比:有缘千里来相会,无缘对面不相逢。

8.对偶:书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

9.对比:国破山河在,城春草木深。

10.对偶:山青对水秀

11.对偶句爆竹两三声人间是岁,梅花四五点天下皆春。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

对偶和对比

2.偶句对偶 用两句对两句叫偶句对。 例: 六王毕,四海一。蜀山兀,阿房出。《阿 房宫赋》 ----六国结束,四海统一。蜀山树木砍光 了,阿房宫才建造起来。(“六王毕”与“四 海一”相对,都是主谓词组,“蜀山兀”与 “阿房出”相对,也都是主谓词组,且“六王 毕,四海一”与“蜀山兀,阿房出”相对。)

博喻 一、定义:

• 博喻又称连比。就是用几个喻体从不 同角度反复设喻去说明一个本体,它 不同于明喻、暗喻、借喻等等各种比 喻,博喻运用得当,能给人留下深刻 的印象。运用博喻能加强语意,增添 气势。博喻能将事物的特征或事物的 内涵从不同侧面、不同角度表现出来, 这是其他类型的比喻所无法达到的。

博喻有两种方式:

对偶分类对偶形式内容源自单句对偶 偶句对偶 多句对偶

正对偶

反对偶

串对偶

(一)从形式上分

1.单句对偶 用一句对一句叫单句对。 例:善无微而不赏,恶无纤而不贬《诸葛亮传》 ----即使是做了些小的好事,也无不给予 奖赏;即便是做了很小的坏事,也无不给于贬 斥。 青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣 。 ( 岳坟对联) ----青山感到荣幸的是坟里埋着抗金名将 岳飞的忠骨,白铁感到耻辱是坟前跪着的是用 它铸造的秦桧等人的像。

3.串对偶(流水对) 即“相串成对”,有如流水顺承而下, 因此又叫流水对。它的起句与对句是从事物 的发展过程说的,因此,意思是紧密连贯的。 例: 即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。 《闻官军收河南河北》 ----即刻从巴峡穿过巫峡,便可下达襄 阳,再向洛阳进发。(行经巴峡巫峡,再过 襄阳,直向洛阳,一气贯下,写出急欲出蜀 的喜悦心情。)

一、用多个喻体描绘本体的一个方面。 例: “看见空际细雨似的,朝雾似的,暮 烟似的飞沫升落。”(《听潮》) 上例用“细雨”、“朝雾”、“暮烟” 三个喻体描绘海浪的形态,引起读者丰富 的联想,是春雨,是晓雾弥漫,是暮烟霭 霭,给人以沾衣欲湿、虚幻迷离的感觉。

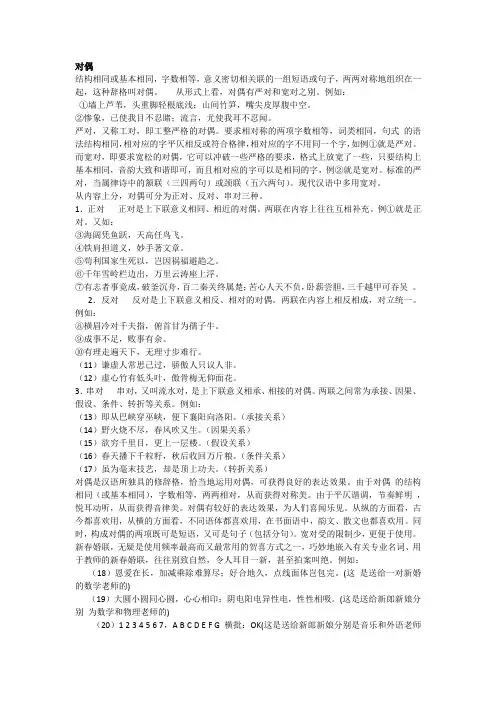

辞格:对偶和对比

对偶结构相同或基本相同,字数相等,意义密切相关联的一组短语或句子,两两对称地组织在一起,这种辞格叫对偶。

从形式上看,对偶有严对和宽对之别。

例如:①墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

②惨象,已使我目不忍睹;流言,尤使我耳不忍闻。

严对,又称工对,即工整严格的对偶。

要求相对称的两项字数相等,词类相同,句式的语法结构相同,相对应的字平仄相反或符合格律,相对应的字不用同一个字,如例①就是严对。

而宽对,即要求宽松的对偶,它可以冲破一些严格的要求,格式上放宽了一些,只要结构上基本相同,音韵大致和谐即可,而且相对应的字可以是相同的字,例②就是宽对。

标准的严对,当属律诗中的颔联(三四两句)或颈联(五六两句)。

现代汉语中多用宽对。

从内容上分,对偶可分为正对、反对、串对三种。

1.正对正对是上下联意义相同、相近的对偶。

两联在内容上往往互相补充。

例①就是正对。

又如:③海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。

④铁肩担道义,妙手著文章。

⑤苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

⑥千年雪岭栏边出,万里云涛座上浮。

⑦有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

2.反对反对是上下联意义相反、相对的对偶。

两联在内容上相反相成,对立统一。

例如:⑧横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

⑨成事不足,败事有余。

⑩有理走遍天下,无理寸步难行。

(11)谦虚人常思己过,骄傲人只议人非。

(12)虚心竹有低头叶,傲骨梅无仰面花。

3.串对串对,又叫流水对,是上下联意义相承、相接的对偶。

两联之间常为承接、因果、假设、条件、转折等关系。

例如:(13)即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

(承接关系)(14)野火烧不尽,春风吹又生。

(因果关系)(15)欲穷千里目,更上一层楼。

(假设关系)(16)春天播下千粒籽,秋后收回万斤粮。

(条件关系)(17)虽为毫末技艺,却是顶上功夫。

(转折关系)对偶是汉语所独具的修辞格,恰当地运用对偶,可获得良好的表达效果。

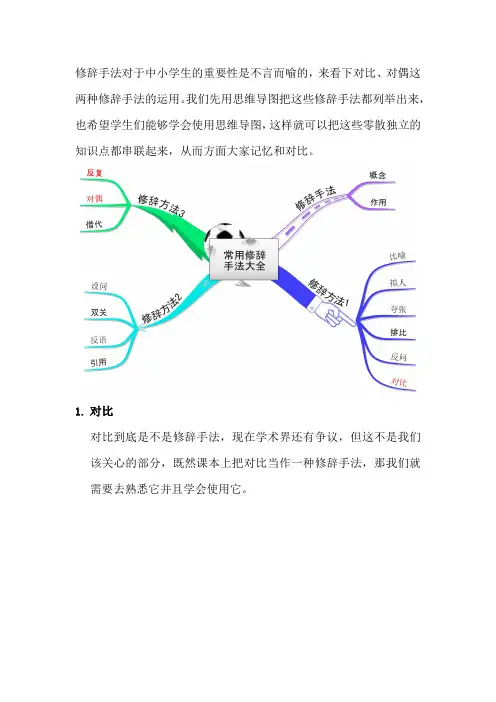

对比和对偶修辞手法的使用技巧、例句和区别-思维导图法

修辞手法对于中小学生的重要性是不言而喻的,来看下对比、对偶这两种修辞手法的运用。

我们先用思维导图把这些修辞手法都列举出来,也希望学生们能够学会使用思维导图,这样就可以把这些零散独立的知识点都串联起来,从而方面大家记忆和对比。

1.对比对比到底是不是修辞手法,现在学术界还有争议,但这不是我们该关心的部分,既然课本上把对比当作一种修辞手法,那我们就需要去熟悉它并且学会使用它。

对比就是把两种不同的事物或者同一种事物不同的两面放在一起进行比较,目的就是为了读者更好地分辨是非,突出好与坏、善与恶、美与丑之间的对立,这样就会让读者产生一种非常强烈的感受,也就让坏的更坏、好的更好、大的更大、小的更小。

使用对比的时候要注意,不管是两种不同的事物还是同一事物的两个面,它们一定是对立的关系。

比如:A.杜甫写的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”就把贵族和穷人的生活进行了对比,能让人大脑里面立即闪现出那样的画面,形成非常强烈的对比。

B.我们大家耳熟能详的“虚心使人进步,骄傲使人落后”也是个对比句。

C、“社会上有些人,当面君子,背后小人”,这是把同一事物的不同两面放在一起进行对比。

例句:2.对偶对偶是把两个结构相同、字数相等的两个句子或者短语放在一起,用来表达意义相近、相反或者相关的一种修辞手法。

这会让句子看起来非常整齐美观,读起来也很上口,便于记忆和背诵。

我们过年贴的对联很多就用了对偶,并且在诗歌、散文等文艺作品里面,都会大量使用到对偶的修辞手法,学生们平时都可以注意看下。

对偶一般分为三种:正对、反对和串对正对:主要是两个句子在内容上是相互补充的,从事物的两个角度、两个侧面来说明同一事理。

前后两句的意思是相似、相近或者互补的。

如:墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

反对:就是上下两个句子意思是相反的。

如:革命家赤胆忠心,虽死犹生;野心家祸国殃民,生不如死。

串对也叫连对:它前后两个句子存在一定的关系,比如连贯、因果、条件、转折关系。

对偶对比排比

正因为对偶具有以上特点和作用,所以深为广大群 众所喜闻乐见。特别是神形生动、人所共赏的对联, 更是运用广泛并独具风采。对联不仅是传播文化, 写景叙事,寄志抒怀的工具,也是人民群众智慧才 能和语言艺术的结晶。自古以来,我国人民巧妙的 运用汉字的特点,组成各种不同的对偶形式,创作 出无数耐人寻味、妙趣横生的巧联。例如:

②对于他们,第一需要的还不是“锦上添花”,而 是“雪中送炭”。(毛泽东《在延安文艺座谈会上 的讲话》)

(2)句子的对比如:

①朱门酒肉臭,路有冻死骨。(杜甫)(贫富对比)

②陶尽门前土,屋上无片瓦。十指部沾泥,鳞鳞住 大厦。(宋·梅尧臣《陶者》)(劳动者和剥削者 对比)

③锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。 (荀பைடு நூலகம்《劝学》)(两种精神对比)

①台榭漫方塘,柳浪莲房,曲曲层层皆入画;

烟霞笼别墅,莺歌蛙鼓,晴晴雨雨总宜人。(杭州 西湖楹联)

这个对偶,可以看作是一首诗,上联、下联各是诗 的一个章节。

又如云南昆明大观楼的一副章对楹联,多达180个 字。上下合起来,竟是一篇完美的文章。楹联如下:

②五百里滇池,奔来眼底,披襟岸帻ze,喜茫茫空 阔无边。看东骧xiang神骏,西翥zhu灵仪,北走蜿 蜒,南翔缟素。高人韵士,何妨选胜登临。趁蟹屿 螺洲,梳裹就风鬟雾鬓。更革天苇地,点缀些翠羽 丹霞。莫辜负:四周香稻,万顷晴沙,几夏芙蓉, 三春杨柳。

我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上 面深蓝色的天空中挂着一轮金黄色的圆月。(鲁迅 《故乡》)

(三)对比的作用

对比的作用主要有以下几点:

1.突出矛盾,鉴别美丑。

①有的人活着,他已经死了;有人死了,他还活 着。(臧克家《有的人》——纪念鲁迅有感) ②大家看一看,大家想一想,为啥会有这现象:地 主不劳动,仓里堆满粮,财东不出力,吃得白又胖; 工农流血汗,吃不饱肚,住不上房,穿不上衣裳。 大家看一看,大家想一想:这个日子要不要变个样。 (李心田《闪闪的红星》)

成语积累:明喻、暗喻、借喻、比拟、夸张、对比、对偶、借代、反复、反问、双关

成语积累:明喻、暗喻、借喻、比拟、夸张、对比、对偶、借代、反复、反问、双关(2015-04-03 08:54:31)转载▼标签:转载原文地址:成语积累:明喻、暗喻、借喻、比拟、夸张、对比、对偶、借代、反复、反问、双关、回环、顶针、ABCC等作者:橄榄树1.比喻类的成语⑴明喻:虚怀若谷、门庭若市、如火如荼、如饥似渴、味同嚼蜡、寿比南山、归心似箭、如鱼得水、如虎添翼、冷若冰霜、恩重如山、呆若木鸡、浩如烟海、轻如鸿毛、对答如流、易如反掌、挥汗如雨、如胶似漆、目光如炬、栩栩如生、水平如镜;⑵暗喻:车水马龙、有口皆碑、唇枪舌战、草木皆兵、冰清玉洁、明珠暗投、人老珠黄、犬牙交错、血海深仇、犬马之劳;⑶借喻:望穿秋水、破镜重圆、风平浪静、铜墙铁壁、豺狼当道、掌上明珠、画龙点睛、柳暗花明、愚公移山。

.比喻的修辞手法的成语:成竹在胸风烛残年震耳欲聋声名狼藉切肤之痛亲如手足人面兽心丧家之犬望眼欲穿对答如流刀山火海 2.比拟类的成语狐朋狗友、鼠目寸光、花枝招展、鸟语花香、风卷残云、鼠窃狗盗、兔死狐悲、龙争虎斗、卧虎藏龙、闭月羞花、生龙活虎、莺歌燕舞、抱头鼠窜、肥头大耳、土崩瓦解。

3.夸张类的成语日理万机、日月如梭、一字千金、胆大包天、寸步难行、一步登天、一日千里、一毛不拔、一尘不染。

4. 对比类的成语口蜜腹剑、口是心非、虎头蛇尾、好逸恶劳、阳奉阴违、南辕北辙、外强中干、挂羊头卖狗肉。

5.对偶类的成语地大物博;感恩戴德;山穷水尽;谦受益,满招损;家喻户晓;口诛笔伐;口蜜腹剑;山珍海味;山重水复;披星戴月;得道多助,失道寡助;仁者见仁,智者见智。

6.借代类的成语目不识丁、披肩执锐、扭转乾坤、拈花惹草、灯红酒绿、咬文嚼字、青黄不接、手无寸铁。

7.反复类的成语登峰造极、星移斗转、提纲挈领、审时度势、情真意切、罪魁祸首、丰功伟绩、心灰意冷、真凭实据、一心一意。

8.反问类的成语不入虎穴,焉得虎子;皮之不存,毛将附焉;塞翁失马,焉之非福;人非圣贤,孰能无过。

对偶和对比汇总

对偶和对比相似点:都是把成对的短语或句子排在一起使用。

不同点:a.对偶中成对的短语或句子在内容上可以是相反或相对的(称为“反对”),也可以是相近或相关的(称为“正对”),对比的两种事物则只能是相反或相对的。

如:野径云俱黑,江船火独明。

(反对)浮云游子意,落日故人情。

(正对)朱门酒肉臭,路有冻死骨。

(对比)b.对比是把两种相反或相对的事物放在一起进行比较,相互映衬,重在“比”,对偶着眼于结构上的对称,并非为了比较。

c.在形式上,对偶有严格要求,上下句字数相等,结构相同,字字相对,意思有联系,字面没有重复,对比没有这些要求。

如:有的人活着,他已经死了,有的人死了,他还活着。

对比和对偶对比和对偶一般来说不容易混淆,所以相混淆的原因在于二者都要求“对”,如果单纯地着眼于内容的相对而不顾及语言的结构形式,就势必产生混淆了。

例如:①这些人,马克思主义是有的,自由主义也是有的;说的是马克思主义,行的是自由主义;对人是马克思主义,对己是自由主义。

这里先有一个总的对比:马克思主义”和自由主义”;又有两个具体的对比:说的”和行的”相对比,对人”和对己”相对比。

可见这里强调的是意义的对比,形式是不大讲究的。

②墙上芦苇,头重脚轻根底浅,山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

这个对子是个典型的对偶句,结构相同,字数相等,而且是一对句子。

墙上”对山间”,芦苇”对竹笋”,头重”对嘴尖”,脚轻”对皮厚”,根底”对腹中”,浅” 对空”,可见对偶在形式上要求是很严格的。

当然,对比的语意用对偶的形式表达的情况也是常有的:③东家门里有酒肉, 佃户家中无米面。

④横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

以上两个例子,从结构上看是对偶句,从意义上看是对比句。

有人主张这类句子可以看成是对偶兼对比,这种主张忽略了对偶句的语意也可以包括相对”和相反”的,据此,这一类句子仍可以看做对偶句。

由此可见,对偶句的着眼点是在句子的结构形式,而对比句的着眼点则在句子的意义对比。

修辞手法4:(对比、对偶)

修辞手法4:(对比、对偶)一、对比:把两个正反事物或一个事物相对的两个方面放在一起对照比较的修辞手法。

如:1、有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

2、的确,伯父就是这样的一个人,他为自己想得少,为别人想得多。

作用:鲜明地显示出事物间的差别或者能突出说明某一方面,从而增强说服力。

二、对偶:字数相等、结构相同的两个句子或短语来表达意义相近、相关或相反的而一种修辞方法。

1、正对。

上下句意思相近、相似、相补、相衬的对偶形式。

如:墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

2、反对。

上下句的意思相反或相对的对偶形式。

如:革命家赤胆忠心,虽死犹生;野心家祸国殃民,生不如死。

3、串对(流水对)。

上下句意思具有承接、递进、因果、假设等关系的对偶形式。

如:才饮长沙水,又食武昌鱼。

作用:形式对称,音节和谐。

使表达的内容相互补充、相互映衬,增强语言的表达效果。

对偶与对比的区别:1、对比主要是意义内容的相反或相称,而不管结构形式如何。

2、对偶主要是结构形式上的对称,要求字数相等、结构相同或相似。

3、有的对比也是对偶(即反对),就意义内容说是对比,就结构形式说是对偶。

轻松演练:判断下列句子的修辞手法。

1、胆怯而贪婪的人选择腐烂,勇敢而胸怀博大的人选择燃烧。

()2、蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽。

()3、春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

()4、梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。

()5、白日依山尽,黄河入海流。

()6、举头望明月,低头思故乡。

()7、桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

()8、两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

()9、春种一粒粟,秋收万颗子。

()10、我看见过波澜壮阔的大海,玩赏过水平如镜的西湖,却从没看见过漓江这样的水。

()11、我攀登过峰峦雄伟的泰山,游览过红叶似火的香山,却从没看见过桂林这一带山。

()。

如何在诗歌创作中运用对偶和对比?

对比与对偶在诗歌中的运用对偶和对比是一种常见的诗歌创作手法,在运用过程中可以营造出独特的诗歌氛围,增强作品的感染力。

下面将详细介绍如何在诗歌创作中运用对偶和对比。

一、对偶对偶是指将两个意义相近或相对的句子并列在一起,形成一种对称、和谐的美感。

在诗歌创作中,对偶的运用可以表现为以下几个方面:1.对偶的句式对偶的句式可以是两个完整的句子,也可以是两个短语或两个词语。

例如:两个完整的句子:君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

两个短语:推杯换盏笑声中央,清茶淡饭味道香。

两个词语:蓝天白云共一色,绿草红花相映衬。

2.对偶的修辞在诗歌中,运用对偶的修辞手法可以使语言更加优美、凝练,增强诗歌的表现力和感染力。

例如:以名词对名词:白鹭立雪,青藤挂壁。

以动词对动词:滴水成河,聚沙成塔。

以形容词对形容词:万紫千红,五颜六色。

3.对偶的音韵在诗歌中,运用对偶的音韵可以使诗歌更加和谐、优美。

例如:以平仄相对:绿叶红花香气浓,黄蜂彩蝶舞其中。

以韵母相同相对:山高水长情更长,海阔天空梦更宽。

二、对比对比是通过突出两种不同事物的特征或情感的方式来加强表达效果的一种创作手法。

在诗歌创作中,对比的运用可以表现为以下几个方面:1.对比的意象通过将两个截然不同的意象进行对比,可以更加深刻地表达作者的情感和思想。

例如:新旧对比:荒地开垦春芽生,古城遗址秋叶落。

生死对比:生前热闹死后凉,人生一世莫空忙。

1.对比的情感通过将两种截然不同的情感进行对比,可以更加深刻地表达作者的情感和思想。

例如:以喜怒对比:喜则高歌心舒畅,怒则狂笑肝气伤。

以爱憎对比:爱则缠绵情意浓,憎则咬牙切齿痛。

1.对比的手法在诗歌中,运用对比的手法可以使作品更加突出主题或强化情感表达。

例如:以明暗对比突出动态美:日暖风和阳光足,莺歌燕舞春意浓。

明以色彩对比突出画面感:红肥绿瘦春天来,百花齐放暖阳晒。

修辞辨析之对比及对偶、设问及反问、排比及反复

修辞辨析之对比及对偶、设问及反问、排比及反复一、如何区分对比与对偶对比是把两种不同事物或者同一事物的两个方面放在一起比较的一种修辞方法。

对偶是把结构相同、字数相等、成分相似的两个短语或句子排列在一起,表达相似、相反或相关意思的一种修辞方法。

两者相同点:都有上下两句或两部分内容。

两者不同点:1.字数上不同。

对比上下两句或两部分的字数可以不同,而对偶上下两句的字数一定是相同的。

2.性质上不同。

对比可以使事物的性质、状态、特征更加突出,使好的显得更好,坏的显得更坏,大的显得更大,小的显得更小,使事物显得更透彻,更全面;而对偶则是借助对称的形式,和谐的音节,把两方面的意思表达出来。

3.结构形式不同。

对偶在形式上要求结构相同或相似,而对比则不一定。

4.长短不同。

对偶一般较短,多半是句子,而对比则可长可短,短则句子,长则可以是两段文字。

例如:(1)赤道雕弓能射虎,椰林匕首敢屠龙。

(2)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

(3)墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

(4)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

第一句、第三句是对偶。

第一句中的词语对得非常整齐,“赤道”对“椰林”,“雕弓”对“匕首”,“能射虎”对“敢屠龙”,两句合起来,生动地表现出一种勇敢的精神;第三句也是这样,“墙上芦苇”对“山间竹笋”,“头重脚轻”对“嘴尖皮厚”,“根底浅”对“腹中空”,两例字数相等,结构相似。

而第二句、第四句则是对比。

第二句是“忧”的情怀与“乐”的情怀的对比;第四句是“亲贤臣”与“亲小人”两种效果或局面的对比。

对比是把对立的意思或事物,或把事物的两个方面放在一起进行比较,使读者在比较中分清好坏,辨别是非。

二、如何区分设问与反问设问是为了引起别人注意,故意先提出问题,但不直截了当地把自己的看法说出来的一种修辞方法。

反问是为了加强语气,用疑问句的形式表达确定意思的一种修辞方法。

两者相同点:都是没有疑问而故意提出问题,都有加强语气、突出强调的作用。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

对偶和对比

相似点:都是把成对的短语或句子排在一起使用。

不同点:

a.对偶中成对的短语或句子在内容上可以是相反或相对的(称为“反对”),也可以是相近或相关的(称为“正对”),对比的两种事物则只能是相反或相对的。

如:

野径云俱黑,江船火独明。

(反对)

浮云游子意,落日故人情。

(正对)

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

(对比)

b.对比是把两种相反或相对的事物放在一起进行比较,相互映衬,重在“比”,对偶着眼于结构上的对称,并非为了比较。

c.在形式上,对偶有严格要求,上下句字数相等,结构相同,字字相对,意思有联系,字面没有重复,对比没有这些要求。

如:

有的人活着,他已经死了,有的人死了,他还活着。

对比和对偶

对比和对偶一般来说不容易混淆,所以相混淆的原因在于二者都要求“对”,如果单纯地着眼于内容的相对而不顾及语言的结构形式,就势必产生混淆了。

例如:

①这些人,马克思主义是有的,自由主义也是有的;说的是马克思主义,行的是自由主义;对人是马克思主义,对己是自由主义。

这里先有一个总的对比:“马克思主义”和“自由主义”;又有两个具体的对比:“说的”和“行的”相对比,“对人”和“对己”相对比。

可见这里强调的是意义的对比,形式是不大讲究的。

②墙上芦苇,头重脚轻根底浅,

山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。

这个对子是个典型的对偶句,结构相同,字数相等,而且是一对句子。

“墙上”对“山间”,“芦苇”对“竹笋”,“头重”对“嘴尖”,“脚轻”对“皮厚”,“根底”对“腹中”,“浅”对“空”,可见对偶在形式上要求是很严格的。

当然,对比的语意用对偶的形式表达的情况也是常有的:

③东家门里有酒肉,

佃户家中无米面。

④横眉冷对千夫指,

俯首甘为孺子牛。

以上两个例子,从结构上看是对偶句,从意义上看是对比句。

有人主张这类句子可以看成是对偶兼对比,这种主张忽略了对偶句的语意也可以包括“相对”和“相反”的,据此,这一类句子仍可以看做对偶句。

由此可见,对偶句的着眼点是在句子的结构形式,而对比句的着眼点则在句子的意义对比。

形式上不合对偶要求。