高中历史必修二专题一:中国古代经济

高中历史必修二《专题一古代中国经济的基本结构和特点二古代中国的手工业经济》2021人民版PPT课件

思考:1、这艘向外运输的船只载有大量手工业品的现象说 明了什么问题? 2、我国手工业品行销世界除了海路以外,还有什么途径? 3、某同学在获知“南海一号”打捞成功后,向同学介绍说 有关人员在船舱中发现青花瓷和大量带有阿拉伯文和梵文装 饰图案的瓷器。他的说法正确吗?为什么?

用不练同:颜湅色缯的也丝。织出图案,是纺织技术的

一次飞跃紬,:如大:丝缯也。 绮:绫文:缯东也齐;谓布缛帛:之缯细采曰色绫也。;锦:襄邑织。 …………

长沙马王堆汉墓出土的素纱襌衣, 衣长128厘米,通袖长190厘米,由上 衣和下裳两部分构成。交领、右衽、 直裾。面料为素纱,缘为几何纹绒圈 锦。素纱丝缕极细,共用料约2.6平方 米,重仅49克,还不到一两。可谓 “薄如蝉翼”、“轻若烟雾”,且色 彩鲜艳,纹饰绚丽。它代表了西汉初 养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平。

丝绸之路开通后,西方各国借助哪些手工业品来进 一步认识东方文明古国——中国?

一、纺织业发展历程

1、新石器时代:纺织业起源 (原料:麻、葛、丝

思考:古代中国纺织工业具:发骨梭、骨针等) 图 2、商周时展期:有丝什织么业主在要经特济点生产?中地位重要 (“妇功”)图

2、汉代:品种多、技艺高、(素纱禅衣、绒锦) 文 远销海外 (丝绸之路、“丝国”)

古希腊人把中国叫做“赛里丝”,即“丝绸 之国”。在古罗马,凯撒大帝曾身穿丝绸长袍去 看戏,引得在场的贵族羡慕不已,他们甚至不惜 用相等重量的黄金去收购丝绸。后来上等丝绸每 磅竟值黄金12两,迫使罗马皇帝下令禁止皇家穿 用丝绸。

高中历史必修二《专题一古代中国经济的基本结构和特点二古代中国的手工业经济》2178人民版PPT课件

1.康熙皇帝任命曹雪芹的祖父曹寅主持江宁织 造局的生产。根据当时的制度,该局生产的产品

A.全部投放市场,收入归皇室 B.部分用于纳税,部分投放市场 C.全部供皇室使用,不投放市场 D.部分供皇室使用,部分投放市场

2.《国语 • 晋语》中说:“公食贡,大夫食邑, 士食田,庶人食力,工商食官。”该材料说明西 周时期

A.手工业开始成为独立生产部门 B.手工业被官府垄断 C.家庭手工业是主要经营形态 D.民营手工业得到迅速发展

3.中国瓷器以其巧夺天工的工艺深受国内外 人士的喜爱。以下关于中国古代瓷器的表述, 不正确的是

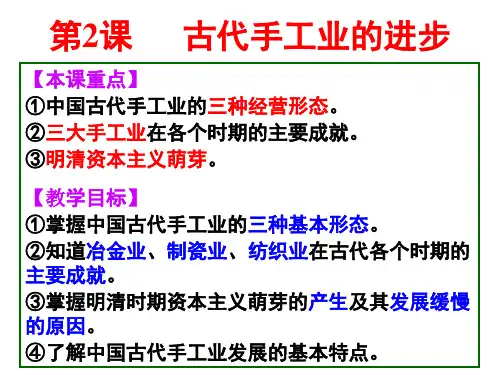

一、中国古代手工业的三种经营形态

三种形态 经营方式 产 品 流通状况 地 位

官营 手工业

(夏朝)

政府直接 武器,皇室、不在市场流 长期占主导

经营

官府和贵族

通 地位

消费品 (不(以自交然换经济为)生产目的)

民营 民间私人 民间消费品 在市场流通 明中期后占 手工业 经营 (以交换为(生商产品目经的济))主导地位

2、发展缓慢的原因: ①自然经济的抵制; ②封建制度的阻碍; ③重农抑商、闭关锁国等政策的束缚。

五、中国古代手工业发展的基本特点:

①历史悠久,长期领先,享誉世界; ②三种经营形态长期并存;(官营-主导,

民营-后来居上,家庭手工业-重要比重) ③布局随经济重心南移而相应变化; ④明中后期在江南地区的一些手工业部门

明清 青花瓷、彩瓷、珐琅彩瓷器争奇斗艳

3、丝织业:(中国最早养蚕缫丝织绸)

时期 主要成就

四五千 已经养蚕,有了丝织品 年前

商周 商朝有了织机,能织多种丝织品; 周朝能生产斜纹提花织物

高中历史必修二第一单元古代中国经济的基本结构与特点1.3

(1)据史料一,归纳唐宋时期商业发展的表现,并分析其 原因。 【点拨】表现由画线关键信息“柜坊和飞钱相继问 世”“出现了世界上最早的纸币”归纳。原因结合画 线信息“农业、手工业的发展”分析。

提示:表现:出现为商业服务的柜坊和飞钱;出现了世界 上最早的纸币“交子”。 原因:农业、手工业的发展。

史料二 富室之称雄者,江南则推新安(指徽州),江北 则推山右(指山西)。

【图解识记】中国古代对外贸易的概况及发展趋势

【素养透视】古代中国对外贸易发展的特点,体现了明 显的政治性和时代性,体会政治、经济的发展对对外贸 易的影响,形成正确的历史认识。(唯物史观)

【互动探究】 1.古代中国商业的发展。 【史料】 史料一 隋唐时期农业、手工业的发展……有利于商 品流通。……为商业服务的柜坊和飞钱相继问世。两 宋时……还出现了世界上最早的纸币“交子”。

4.货币种类丰富。北宋出现了世界上最早的纸币; 明朝时形成了以银为主,以钱为辅的钱银并行的流通制 度。

5.商业是农业、手工业的重要补充。商业与农业、 手工业紧密相连,相辅相成,中国古代商业是作为自然 经济的补充而存在的,不占主导地位。

【本课导图】 古代中国的商业

【深化点拨】中国古代的商业起源较早,随着生产力的 发展,商业的发展既促进了中国城市的发展和繁荣,也 促进了社会的进步。

【核心归纳】 古代中国商业发展的特点

1.商业市场形式多样。如城市中的市、乡村中的 草市、夜市和晓市等。

2.城市商业经济发达。各朝代都兴起不同数量和 规模的商业大都市,到明清时期,兴起了一大批工商业 市镇。

3.对外贸易发达。以丝绸之路和陶瓷之路为主要 渠道的对外贸易,构成了古代商业的重要组成部分。

【对接高考真题】 北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝

高中历史必修二《专题一古代中国经济的基本结构和特点一古代中国的农业经济》2040人民版PPT课件

早期农业(原始社会、夏商周)

1、原始农业的产生(距今1万年) 1)中心:黄河流域和长江流域 2)农业格局:南稻北粟(世界最早种植)

北方:黄河流域——旱地——粟麦 南方:长江流域——水田——水稻

我国古代为什么会形成南北不同特色的农耕 格局?

气候不同,地理条件

半坡遗址

炭化了的粟和菜籽 (半坡遗址出土)

(3)灌溉工具:

现代筒车

3)唐朝:筒车

4)宋代:水力高转筒车 、水转翻车 高转筒车

5)明清:风力水车

典型例题分析: 1.水利工具是农业进

步的基础,与图1相比, 图2工具的进步之处在于 进步之处在于( )

A.利用杠杆原理汲水方便省力

B.既能灌溉又能排涝

C.灌溉时节省了人力 C

D.能够利用鼓风冶铁

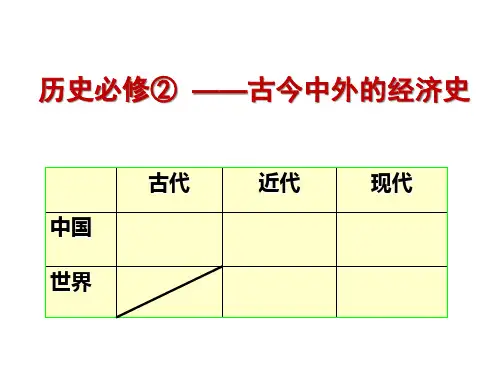

历史必修② ——古今中外的经济史

中国 世界

古代

近代

现代

专题一 古代中国经济的基本结构与特点

农业

手工业

商业

中国古代经济结构

1. 基本结构:

农业:农耕和家庭手工业一起并称中

国古代农业

手工业:官营手工业和专业的民间作

坊手工业

商业:大小商人从事的买卖活动

专题一 古代中国经济的基本结构与特点

第1课、古代中国的农业经济

(一)、早期农业

1、耕作方式:刀耕火种

“千年不绝的山火”

文献记载

云南布朗族至今刀耕火种

“伐木而树谷,燔莱而播 粟,火耕而水耨,地广而

饶财。” ——《盐铁论》

刀砍草木 纵火烧荒 犁土播种 经常迁徙

2 、生产工具:

石、木、骨制农具:耒(lěi)耜(sì) 、石锄、石犁、石镰。 商周出现青铜农具(很少)

高中历史必修二专题一重点知识填空

(三)古代中国的商业发展 了解“市”的形成与发展及其特点:逐渐打破时 空限制,虽受政府严格限制,但仍相当繁荣 南北朝 (1)六朝即____________ 时,出现了“草市” 宋 (2)____________ 代的“市”突破了原先空间 和时间上的限制

(3)明清时出现的____________ 和汉口等 商帮 商业城镇 的兴起,时商业繁荣的表现,促进 ____________ 资本主义 萌芽的产生与发展。 了____________

3、制瓷业取得的主要成就:(会考要求掌握唐 宋的成就即可) (1)陶瓷过渡时期:____________ 代中期到 商 东汉 ____________ 晚期。 青瓷 (3)瓷器:a、唐代____________ ——九秋风露 越窑开,夺得千峰翠色来b、唐晚期长沙铜官窑 彩绘 首创____________ 工艺。c、清朝: 粉彩瓷器 的工艺技术发明——康熙时期、顶 ____________ 峰——雍正时期。后来又创制了酷似油画的瓷器 珐琅瓷 ____________ 。

2、冶金业主要成就: 夏商周 ____________ 时期青铜器铸造冶炼为主。 春秋 ____________ 时铁器出现,汉代冶铁开始使用 煤炭 东汉 ____________ 做燃料,____________ 时供风 形式也发生了革命性的变化,南阳太守杜诗发明 水排 了____________ 。

影响:“海禁”与闭关锁国政策扼杀了对外贸易, 阻碍______________ 资本主义萌芽 滋长;而且使中国长期 与世隔绝 ,从而阻断了中国学习西方的 ____________ ______________ 先进科学技术 可能性,使中国落后于世界潮流。

(四)了解“重农抑商”和“海禁”政策的基本 含义及其影响 (1)“重农抑商”政策开始于 ____________ 战国 时期的商鞅变法 ____________。 维护统治 目的:______________ 。

高中历史人民版必修二整本书知识点总结

必修二学问点总结专题一、古代中国经济的基本结构与特点一、古代中国的农业经济1、了解古代中国的主要农具:(1)原始社会:刀耕火种;(2)奴隶社会:石器锄耕:耒耜;(3)封建社会:铁犁牛耕:①西汉赵过推广耦犁(二牛抬杠);②汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式;③隋唐,江东出现曲辕犁,标记中国传统步犁的基本定型。

2、了解古代中国水利工程和农业浇灌工具⑴我国古代始终很重视农业浇灌,闻名的水利工程有战国时期的都江堰;汉代人民创建了一种“井渠”(龙首渠),后来传到西北地区称为坎儿井。

⑵人们还创制和改进农业浇灌工具。

①曹魏时,经改制的翻车用于浇灌;②唐朝时创制了筒车;③宋朝出现利用水力的高转筒车(水转翻车);④明清时出现风力水车。

这些水利工程和农业浇灌工具的应用,推动了农业生产的快速发展。

3.了解古代中国基本的土地制度(1)原始社会:土地属于氏族公社全部,公社成员集体耕种,平均消费。

(2)奴隶社会(商周):土地归国家全部,实行井田制。

(3)封建社会:土地私有制确立(战国时期,各诸侯国相继进行变法,秦国的商鞅变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制。

这种封建土地全部制,在中国历史上始终持续了两千多年。

)4.理解古代小农经济(自然经济)的基本含义⑴小农经济的形成条件:①铁犁牛耕的出现和逐步普及,②封建土地全部制的确立。

⑵小农经济的特点:①以家庭为生产生活的基本单位,精耕细作;②农业和家庭手工业相结合,男耕女织;③生产为满意家庭消费和交纳赋税,是自给自足的自然经济。

局限:具有分散性、落后性、封闭性、脆弱性。

⑶小农经济的地位(影响):自给自足的自然经济始终是在中国封建经济中占主导地位;在较长时期内推动了社会的发展和经济的进步;小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,历代统治者都实行重农抑商政策,扶植小农经济。

自然经济的坚固存在是中国封建社会发展缓慢和长期持续的重要缘由。

二、古代中国的手工业发展1.了解古代中国在丝织、冶金和制瓷等手工业部门取得的主要成就(1)丝织:中国是世界上最早养蚕缫丝织绸的国家①新石器时代:丝织技术已经出现。

高考历史复习-人民版必修第二册专题一-古代中国经济优质课件

低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿。 这一变化反映了( ) A.君主专制统治逐渐加强 B.经济发展冲击等级秩序 C.市民兴起瓦解传统伦理 D.低级官员易染奢靡风气

3、(2015江苏高考)乾隆《吴江县志》载明 末周灿诗:“水乡成一市,罗绮走中原。尚

利民风薄,多金商贾尊。人家勤织作,机杼

晚期,“人们越来越怀疑贫穷是短视和懒惰 的结果”。这种现象出现的主要原因是

A.新兴资产阶级追求财富和物质享受 B.商品经济发展导致社会价值观变化 C.贫富分化和道德沦丧现象日益严重 D.反正统思想成为当时社会主流思想

2、(2017新课标全国Ⅰ卷高考)明前中期,

朝廷在饮食器具使用上有一套严格规定,例

含义 国家鼓励农业生产,限制商业和手工业发展。

目的

经济:保护小农经济, 政治:确保赋役的征派和地租的征收,巩固封建统治。

首倡 战国商鞅变法

原因 自然经济的产物

地位 是中国封建王朝最基本的经济政策。 积极:在封建社会初期,它有利于农业发展、社

影响

会稳定和封建统治的巩固;有利于维护国家统一。 消极:强化小农经济,明清时期阻碍工商业发展,

5、(2012全国课标)明后期松江人何良俊记

述:“(正德)以前,百姓十一在官,十九 在田……今去农而改业为工商者三倍于前矣。 昔日原无游手之人,今去农而游手 趁食(谋

生)者又十之二三也。大抵以十分百姓言之, 已六七分去农。“据此可知( ) A.工商业的发展造成了农业的衰退 B.工商业的发展导致了社会结构的变动 C.财富分配不均引起贫富分化加剧 D.无业游民增加促成了工商业的发展

清初,为对付东南沿海 的抗清斗争,政府厉行 海禁,禁止官民私自出 海。

(1)从短期看,在维护国家统一、抵御外来侵略方 面起到了积极作用。 (2)从长期看:妨碍了海外市场的开拓,抑制资本 的原始积累,阻碍资本主义萌芽成长,使中国与世界 隔绝,未能及时学习西方先进的科技,中国逐渐落后 于世界潮流。

高中历史必修二知识点最全汇总

高中历史必修二知识点最全汇总专题一古代中国经济的基本结构与特点1、古代中国的农业了解从刀耕火种到铁犁牛耕的农业耕作方式的变革(1)刀耕火种:原始农业的主要耕作方法。

即人们先用石刀、石斧把树木砍倒,晒干后放火焚烧,然后再用石犁翻土播种。

这种耕作方式被称为“刀耕火种”或“火耕”。

(2)耜耕:随着松土工具耒耜的出现和普遍使用,标志着我国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”阶段。

商周时期,出现了青铜农具。

由于青铜比较珍贵,在农业生产中很少使用。

木制的耒耜和石锄、石犁,仍是人们进行农业生产的重要工具。

(3)铁犁牛耕:春秋战国时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐步推广。

汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。

理解古代小农经济(自然经济)的基本含义(1)形成原因(条件):春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐步推广,提高了社会生产力。

伴随着封建土地私有制的确立,以一家一户为单位男耕女织的个体小农经济逐步形成。

(2)特点:小农经济以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家的基本生活需要和交纳赋税。

这种自给自足的自然经济,是中国传统农业社会生产的基本模式。

(3)作用:小农经济是推动精耕细作技术发展的主要动力;小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,它的兴衰关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危。

(4)地位和影响:自给自足的自然经济,始终在中国封建经济中占据主导地位。

自然经济的牢固存在,是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。

2、古代中国的手工业发展了解古代中国在丝织、冶金和制瓷等手工业部门取得的主要成就(1)丝织业:我国是世界上最早养蚕缫丝织绸的国家。

距今四五千年,我国已养蚕并有了丝织品。

商朝时已有了织机,能织出多种丝织品。

西周时能生产出斜纹提花织物。

唐朝丝织技术高,以轻盈精湛著称,还吸收了波斯的织法和图案风格。

宋朝丝织品品种繁多,织锦吸收了花鸟画中的写实风格,图案生动活泼。

明清中央或地方官府设在苏杭等地的织造局生产的丝织品超过前代,特别是细密精致的缎,成为清朝丝织品的代表。

高中历史必修二《专题一古代中国经济的基本结构和特点二古代中国的手工业经济》2208人民版PPT课件

工更细 宋朝 棉纺织业发展 明朝 出现资本主义萌芽的手工工场

(二)冶铸业

冶铜业 新石器时代晚期出现青铜器 商周青铜铸造大发展,主要是礼器

春秋末期:最早人工冶铁

战国时期:生铁;炼钢淬火技术 冶铁业 汉:燃料煤炭;技术水排(东汉南

阳太守杜诗)水力鼓风冶铁装置

司母戊大方鼎:目前世界上 已发现的最大的青铜器。重 832.84千克。

半坡陶盆

龙山黑陶

唐三彩

唐代瓷器:南青北白

原始青瓷

越窑青瓷

邢窑白瓷

唐代釉下彩绘瓷水盂

清代粉彩瓷

河北定窑,以优质白瓷著称世。不仅是 宫廷贡品,还由丝绸之路传至中亚、东 欧各国。

河南钧窑,皇室用瓷。钧瓷两 次烧成,第一次素烧,出窑后 施釉彩,二次再烧。钧瓷的釉 色为一绝,千变万化,红、蓝、 青、白、紫交相融汇,灿若云 霞。这是因为在烧制过程中, 配料掺入铜的气化物造成的艺 术效果。钧瓷釉层厚,在烧制 过程中,釉料自然流淌以填补 裂纹,出窑后形成有规则的流 动线条,非常类似蚯蚓在泥土 中爬行的痕迹,故称之为“蚯 蚓走泥纹”。钧窑瓷主要是供 北宋末年“花石刚”之需,以 花盆最为出色。

江西景德镇窑,以青白瓷(又叫“影青瓷”) 著称宋真宗景德年间(公元1004-1007年)派 人到景德镇为皇家制造御用瓷器,底书“景德 年制”,称“景德镇瓷器”,景德镇遂由此而 得名,成为千古“瓷都”。

青花瓷

颜色釉瓷

浙江龙泉窑瓷,主要特点是釉面布满龟裂的 纹片,通常称之为“开片”。片纹,大小有 别、颜色深浅不一,有“鱼子纹”“百圾 碎”“金丝铁线”等特殊艺术效果。本属于 烧造工艺上的一种缺陷,但就如画家变败笔 为神奇一样,哥窑瓷器因其自然开裂现象而 增添了生机,反而博得人们的喜爱,给人以 一种崭新的艺术享受。

高中历史必修二专题一复习

专题一、古代中国经济的基本结构与特点第一节古代中国的农业经济一、“神农”传说1、中国自远古时代起,农业就开始在经济中占据主导地位。

2、农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代社会的社会生产和社会生活。

3、中国古代的一切文明成就,都建立在农业经济正常发展的基础之上。

4、据说,神农氏创制了原始农具耒(lei)、耜(si),教导民众耕作,还进行了农作物品种的改良实践,这一切对农业经济的贡献是巨大的。

二、耕作方式的演进和生产工具的革新1、原始农业的产生:“刀耕火种”、“火耕”2、距今七八千年前:中国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”时代3、春秋战国时期:铁犁牛耕,中国古代农业的传统耕作方式形成。

牛耕在春秋末年兴起是我国农业技术史上农用动力的一次革命,目前发现最早的铁犁具是战国时期的。

汉代已在全国范围普遍推广牛耕(二牛抬杠→一牛挽犁),而且耕犁基本定型。

三、中国古代的土地制度1、原始社会:土地公有制2、奴隶社会(商周):国王所有的贵族土地所有制(井田制)①一切土地属于国王所有。

国王把直接控制之外的土地,分封给诸侯,诸侯又将土地分赐给卿大夫。

受田者只有使用权,没有所有权,只能世代享用,不能转让与买卖,并要向国王承担义务。

②诸侯、卿大夫强迫奴隶和庶民集体耕种,并支配所有的劳动产品;③西周时期,耕地阡陌纵横,形同井字,称为井田。

▲井田制瓦解的原因①根本原因是生产力的发展──铁犁牛耕的出现,大量的荒地得到开垦,私田大量增加,私田不向国君缴纳赋税。

②由于战争频繁,井田上的劳动力减少,井田制日益瓦解。

③以鲁国为代表的各诸侯国为增加收入,进行税制改革,无论公田、私田,一律按亩纳税,促使了土地由国有向私有的转化。

3、封建社会(战国以来):封建土地所有制①大大小小的封建地主占有全国大部分土地,并利用政治经济特权,大量兼并农民土地。

②广大农民只有很少土地,或完全没有土地,受到封建国家和地主的残酷剥削和压迫。

③封建政府和皇帝还直接掌握一部分土地。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

专题一:中国古代经济结构

一、中国古代的农业经济

1.从刀耕火种到铁犁牛耕:

①原始: 刀耕火种,反映了当时生产力水平的相对低下。

②春战:牛耕技术开始运用,铁制工具出现.生产力水平和农业技术的显著提高。

③西汉:铁制工具普遍使用,牛耕技术推广,二牛抬杠.

④东汉:使用一牛挽犁(藕犁).

⑤唐朝:曲辕犁(江东)的出现标志着中国耕犁趋于完善。

2.水利工程建设:

先秦:都江堰(战国时秦国,蜀郡守李冰,四川成都平原,“天府之国”), 郑国渠(水工郑国在秦国修的),

东汉:王景治黄河,基本解除了黄河水患。

隋朝:京杭大运河

灌溉工具:翻车(三国)、筒车(唐代)

3.土地私有制的确立:战国时期,商鞅变法以法律的形式确立土地私有制。

4.小农经济:

背景:①铁犁牛耕的出现,社会生产力进步;②土地私有制的确立

特点:一家一户、精耕细作、自给自足、男耕女织、脆弱性、再生性

评价:①自给自足的小农经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

②封建社会初期,基本适应生产力发展需要,促进社会进步。

③但是小农经济狭小的生产规模和简单的分工,很难扩大再生产,封建社会后期阻碍了社会分工和交换经济的发展。

5.土地兼并:封建土地私有制的确立

兼并影响:激化了社会阶级矛盾;影响了政府财政收入;威胁了政权稳固

应对措施:占田制(晋)——均田制(北魏—唐初)

措施影响:①无地、少地农民获得一定土地,调动了农民生产积极性,解放了社会生产力,促进了农业经济的恢复与发展,缓和了社会阶级矛盾,增加了政府财政收入,

巩固了政权

②无法从根本上限制土地兼并

6.重心南移:

历程:魏晋南北朝(南方开发)——隋唐(开始南移)——南宋(完成南移)

原因:①北方战乱,人口南迁,带来劳动力与先进技术;②南方气候适宜;③统治者支持影响:①对人才教育的影响——南方教育、文化事业发展

②对城市交通的影响——海上贸易日渐发展

命题:1.就生产工具的演变历程角度命题;2.就小农经济的特点角度命题;

3.就经济重心南移影响角度命题

例1:“其制两柄上弯,高可三尺……其所盛种粒,各下通足窍,仍旁挟两辕,可容一牛,用一人牵,傍一人执耧,且行且摇,种乃自下。

”这段话描述的农具是( )

例2:《无锡道中赋水车》咏颂:“翻翻联联衔尾鸦,荦荦确确蜕骨蛇……天公不念老农泣,唤取阿香推雷车。

”这里“水车”的使用()

A.开启农具自动化的先河B.提高了农田抗旱的能力

C.标志着灌溉技术的成熟 D.使农业摆脱自然的束缚

例3:,贾思勰的《齐民要术》总结出一套个体农户农副兼营的精耕细作农业模式,反复强调农户不要过度扩大耕种面积,“宁可少好,不可多恶”。

这表明

A.精耕细作的目的是追求农业收益的最大化

B.精耕细作农业遏止了大土地所有制的发展

C.个体农户为主体的耕作模式限制农业的进步

D.人口与土地尖锐矛盾导致耕作模式的转变

例4:文学家笔下,大江之南的乡村社会,“家给人足,居则有室,佃则有田,薪则有山,艺则有圃……婚媾依时,闾阎安堵,妇人纺织,男子桑蓬,臧获服劳,比邻敦睦。

”该材料反映的农业经济状况是

A.土地过度集中 B.有田者无力可耕C.小农户个体经营 D.地权与劳动者契合

例5嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。

唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。

其茶自江、淮而来,舟车相继。

所在山积”。

据此可知,唐中期

A.国家统一使南茶开始北运 B. 南北方饮食习惯趋于一致

C. 南方经济文化影响力上升

D.南方经济水平已超越北方

例6:右表是河南、江苏两地科举考试状元人数表,反映了()

A.理学的影响力不断扩大B.经济发展促进文化兴盛

C.中原地区经济急剧衰退 D.政治重心南移趋势明显

例7:田产的“主户”只占民户总数20%左右,其余大都是四处租种土地的“客户”,导致这种状况的重要因素是()

A.经济严重衰退

B. 土地政策调整

C.坊市制度崩溃

D.政府管理失控

二、古代中国的手工业经济

1.纺织的主要成就:

①汉:远销海外,被称为丝国(开辟丝绸之路).

②宋元:棉纺织业兴起, 元朝时松江成为全国的棉纺织业中心。

黄道婆改进棉纺织技术

③明:纺织业中出现了资本主义萌芽.苏州和杭州是丝织业的中心。

2.冶金的主要成就:

①夏商周:被称为青铜时代——司母戊鼎、四羊方尊……

②东汉时期:太守杜诗发明了水排,借用水力作为动力鼓风.

③魏晋时期:灌钢法

3.制瓷的主要成就:

①商代中期到东汉晚期:陶发展过渡到瓷.商朝烧制出原始瓷器;

②唐朝:釉陶制品的精品唐三彩,形成南青北白两大系统;

③宋元:宋代的景德镇到元朝发展成为全国的制瓷中心。

烧制出青花瓷器;

4.古代手工业三种经营形态的特点

经营管理方式产品及流通方式劳动力地位

官营政府直接经营、“工

官”制度、大作坊

官府专用和皇帝私用;不在市

场流通

无偿调用

各类匠户

至明代前期占据主导地位,代

表我国古代手工业最高水平

民营民间私人自主经营民间消费的产品;在市场流通雇工明中叶以后占据主导地位

家庭农户的副业供自己消费和交纳赋税;剩余

部分出售

农民

自身

一直存在于社会经济生活中

——①历史悠久、源远流长;②三种经营形态并存;③技术先进、长期领先于世界5.资本主义萌芽未能突破

——①小农经济始终占据主导地位,缺乏革新动力和基础;

②君主专制制度下采取重农抑商、闭关锁国等政策限制资本主义萌芽发展

③儒家思想长期占据主流地位,其重义轻利观念限制技术革新

命题:1.就文明史观考察古代手工业主要成就;2.就古代手工业特点角度命题

例1:明末,某地出现了收蚕、烘煮、缫丝、制丝、织绸、浆染等家庭作坊几百家,并有“桑植满田日,户户皆养蚕;步步闻机声,家家织绸缎”的民谣。

这说明该地()

A. 手工工厂普遍建立起来

B. 农业生产地位下降

C. 手工业实现专业化生产

D. 农工商业协调发展

例2:《景德镇陶录》记:“唐武德中,镇民陶玉者载瓷入关中,称为假玉器,且贡于朝。

于世昌南镇瓷名天下”。

《江西通志》载:“景德镇……水土宜陶。

宋景德中始置镇,因名”。

材料反映了( )

A.唐时瓷都景德镇已驰名天下 B.陶玉身份为官营手工业者

C.该产品工艺精美畅销海内外D.陶玉追求产品的知名度

例3:西汉时期,先前大量使用的青铜兵器逐渐被铁制兵器取代,退出历史舞台。

促成这一转变的关键因素是

A.经济发展导致铸币铜料紧缺B.农耕工具革新推动兵器革新

C.火药应用改变传统战争样式 D.铁业官营促进冶铸技术进步

三、中国古代商业的发展

历程:1.春战:工商食官状态被打破;大都市、大商人的出现

2.秦汉:重农抑商政策的推行;海上丝绸之路

3.隋唐:草市兴盛、柜坊、飞钱

4.宋元:交子、商业活动突破时空限制

5.明清:农产品大量进入市场、市镇经济兴起、区域性大商人出现、长途贩运、

资本主义萌芽、白银开始货币化

政策:1.重农抑商

原因:①自然经济的反应,社会生产力水平低下的必然产物;

②保障财政收入、巩固政权的需要

评价:①在封建社会初期,对促进社会经济发展、巩固新兴地主阶级政权起到积极作用;

②在封建社会后期,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的滋长

2.闭关锁国

原因:①自然经济的反应,社会生产力水平低下的必然产物;

②应对敌对势力,巩固政权的需要③应对西方殖民侵略的需要

评价:①一定时期内延缓了西方殖民侵略;

②妨碍了海外市场的开拓,抑制了资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的发展;

③导致了中国近代逐渐落后于西方

命题:1.从商业发展的阶段性特征角度命题2.从商业发展的影响角度命题。

从市坊关系的变化角度命题

例1:公元前113年,汉武帝下令禁止郡国和民间私铸钱币,指定专门官吏负责铸造五铢钱,作为法定货币。

这一举措

A.有利于加强中央集权

B.首次实现了国家统一

C.加重了百姓赋税负担

D.空前强化了君主专制

例2:唐前期规定“诸非州县之所不得置市”。

后期则规定:“中县户满三千以上,置市令一人、史二人,其不满三千户以上者,并不得置市官。

若要路须置,旧来交易繁者,听依三

千户法置”。

由此可见唐后期( )

A.市的建置制度已有所调整

B.县不满三千户绝不许设市

C.市的交易不再受官府监管

D.只有州县所在地才许设市

例3:《汉书·食货志》记载:“贾人有市籍,及家属,皆无得名田,以便农。

敢犯令,没入田货。

”该禁令的主要目的是( )

A.限制商人经营范围

B.增加赋税收入

C.加强商人户籍管理

D.保护小农经济

例4:明前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套严格规定,例如官员不得使用玉制器皿等。

到明后期,连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿。

这一变化反映了

A.君主专制统治逐渐加强

B.经济发展冲击等级秩序

C.市民兴起瓦解传统伦理

D.低级官员易染奢靡风气。