麦克斯韦方程和规范理论的观念起源_杨振宁

2022感动中国杨振宁人物事迹心得

2022感动中国杨振宁人物事迹心得《感动中国》是中央广播电视总台一档精神品牌节目,传播正能量,弘扬社会正气,在观众中口碑极佳,被媒体誉为“中国人的年度精神史诗”。

以下是小编为您整理的2022感动中国杨振宁人物事迹心得【五篇】,衷心希望能为您提供帮助!感动中国杨振宁人物事迹心得1要搞清楚杨振宁的成就,我们就必须从理论物理学的发展说起。

我们都知道,伽利略、牛顿等人被认为是科学的奠基人,尤其是牛顿给科学定下了研究的范式。

牛顿的力学定律和万有引力定律是经典物理学的基石理论,他统一了天上和地上的物理学。

后来,科学家开始了解电磁学领域的物理学现象,并开始着手研究。

最终是麦克斯韦提出了麦克斯韦方程统一了电现象和磁现象,预言了电磁波的存在,且光是一种电磁波。

再后来,由于科技的进步,科学家们可以研究更小尺度的物理学现象和更大尺度的物理学现象。

在大尺度上,爱因斯坦提出了相对论,解释了在接近光速状况下的物理学现象,广义相对论又对引力的本质进行了进一步的诠释。

在小尺度上,也就是微观尺度上,以普朗克、爱因斯坦、波尔、薛定谔、海森堡、狄拉克为首的科学家,他们搞出了一套量子力学。

一般来说,我们把牛顿和麦克斯韦的理论看成是经典物理学的支柱性理论,而把相对论和量子力学看成是现代物理学的支柱性理论。

那么在量子力学之后呢?物理学到底朝着什么方向发展呢?科学家发现,他们在研究理论时,常常把看似完全不同的现象进行统一。

那么问题就来了,是不是所有的物理学现象都可以用一个简单的理论来诠释呢?这种理论被物理学家们称为:大一统理论。

可以说,几乎所有物理学家毕生的梦想都是实现大一统理论,无论是爱因斯坦还是牛顿都尝试过,然后他们都失败了。

不过,自打量子力学发展后,物理学家们就不断往那个方向尝试。

他们希望结合相对论和量子力学,利用“粒子”“场”“四大作用”来诠释,这被称为:标准模型。

这些理论基本上是近几十年才逐渐发展起来,而在这个理论构建的过程中,杨振宁起到了十分关键的作用,他到现在为止,极具开创性的研究成果有十多篇,其中获得诺奖的“宇称不守恒”只能勉强排到第三,公认最好的成果是杨米尔斯理论,是杨振宁和他的研究生助理米尔斯一同做出来的成果。

杨振宁简介

杨振宁简介1、生平简介:杨振宁(Chen Ning Yang 1922~)美籍华人,理论物理学家,1922年10月1日生于安徽省合肥县(今合肥市)。

在西南联合大学物理学系,在吴大猷指导下完成学士论文,1942年毕业后即入研究院深造,在王竹溪指导下研究统计物理学。

1945年赴美,入芝加哥大学做研究生,深受E•费米熏陶,在导师E·特勒的指导下完成博士论文,1948年获博士学位1948~1949年任芝加哥大学教员,1949~1955年在普林斯顿高级研究院工作,1955~1966年任该所教授,1966年任纽约州立大学石溪分校的爱因斯坦物理学讲座教授,并任新创办的该校理论物理研究所所长,美国总统授予他1985年的国家科学技术奖章。

1984年12月27日,北京大学授予杨振宁名誉教授证书。

2、科学成就:杨振宁对理论物理学的贡献范围很广,包括基本粒子、统计力学和凝聚态物理学等领域。

对理论结构和唯象分析他都有多方面的贡献。

他的工作有特殊的风格:独立性与创建性强,眼光深远。

⑴在粒子物理学方面,他最杰出的贡献是1954年与R•L•密耳斯共同提出杨•密耳斯场理论,开辟了非阿贝耳规范场的新研究领域,为现代规范场理论(包括电弱统一理论、量子色动力学理论、大统一理论、引力场的规范理论……)打下了基础。

杨-密耳斯场方程最近被数学家S•唐纳森引用,获得了拓扑学上的重大突破。

⑵杨振宁在粒子物理学方面的另一项杰出贡献是:在1956年和李政道合作,深入研究了当时令人困惑的θ-τ之谜──即后来所谓的K介子有两种不同的衰变方式。

一种衰变成偶宇称态,一种衰变成奇宇称态;如果弱衰变过程宇称守恒,则它们必定是两种宇称状态不同的K介子。

但从质量和寿命来看,它们又应是同一种介子。

──杨振宁和李政道通过分析认识到,很可能在弱相互作用中宇称不守恒。

杨振宁

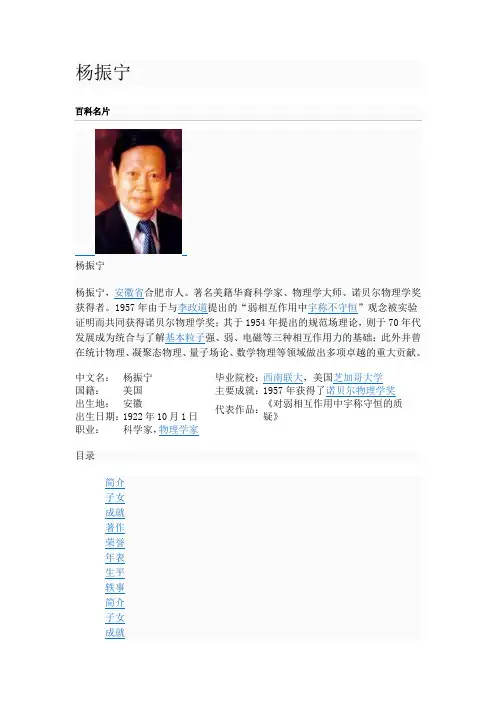

杨振宁中文名:杨振宁国籍:美国出生地:安徽出生日期:1922年10月1日职业:科学家,物理学家毕业院校:西南联大,美国芝加哥大学主要成就:1957年获得了诺贝尔物理学奖代表作品:《对弱相互作用中宇称守恒的质疑》目录杨振宁与翁帆婚纱照教育交流做了大量工作。

他受聘为北京大学、复旦大学、中国科学技术大学、中山大学、南开大学等校的名誉教授,中国科学院高能物理研究所学术委员会委员。

1957年,杨振宁与李政道因共同提出宇称不守恒理论而获得了诺贝尔物理学奖。

他们两个人是最早获得诺贝尔奖的中国人。

后二人因排名先后的问题交恶。

1962年因为《纽约客》的一篇文章,两人正式决裂。

杨振宁七岁的儿子杨光诺曾杨振宁与翁帆说,“我要一人得诺贝尔奖。

”1989年他写给已故中研院长吴大猷的信,向老师报告两人合作情形。

吴大猷覆信说:“整件事是一极不幸的事,我想实情是不能永远掩盖著的,所以我希望大家都不再在世人前争,而让实情慢慢的展现出来。

”1977年他和梁恩佐等人在波士顿创办了“全美华人协会”,促进中美关系。

获奖1980年杨振宁获得拉姆福德奖(Rumford),1986年获得美国国家科学奖章。

情感婚姻杨振宁现居于北京清华大学,同时身兼广东东莞理工学院名誉校长。

杨振宁的结发太太是杜聿明的女儿杜致礼,2003年10月因病过世。

2004年底至2005年初,82岁高龄的杨振宁与28岁广东外语外贸大学翻译系硕士班学生翁帆再一次步入婚姻殿堂。

杨振宁和翁帆(20张)编辑本段子女1951年长子杨光诺出生,杨光诺成为了一位电脑工程师,1958年次子杨光宇出生,他成为了一位化学家,1961年女儿杨又礼出生,她成为了一个医生。

目前,三个子女全部定居美国。

杨振宁风采(19张)编辑本段成就杨振宁对物理学的贡献范围很广,包括粒子物理学、统计力学和凝聚态物理学等。

除了同李政道一起发现宇称不守恒之外,杨振宁还率先与米尔斯(ls)提出了“杨-米尔斯规范场”,与巴克斯特(R.Baxter)创立了“杨振宁-巴克斯方程”。

杨振林在国家天文台的演讲内容.doc

杨振林在国家天文台的演讲内容演讲,也是学术及交流的一种方式,在物理学界,杨振林先生可以说是声望很高了,下面来说说杨振林在国家天文台的演讲内容,一起来看看。

今年,我台邀请到杨振宁先生来台里做报告。

杨先生是当前活着的物理学家中最为杰出者之一,而且他已95岁高龄,他的这次报告实为我台学术演讲上空前之盛事。

由于想来参加的人非常多而场地有限,台里只好发入场券,真是一票难求。

好在即使不在场的人也可以看网络直播。

我自己此前听过两次杨先生的报告,一次在清华大学,一次在中科院物理所,那都是二十多年前的事了。

因此这次也早在进入会场,选了一个靠前的座位。

下午4时,杨振宁先生准时来到天文台,走上讲台。

报告由陈建生院士主持。

杨先生做了题为麦克斯韦方程和规范理论起源的演讲。

杨先生在报告中回顾了规范理论的发展历史,既有他对这段历史文献资料仔细研究得出的结论,又有他自己和米尔斯提出非阿贝尔规范场的历史过程。

杨先生首先回顾了电磁理论早期的发展历史。

最早,数学很强的安培给出的磁力与电流的关系是基于超距作用的概念。

法拉第不懂数学,但他首先通过实验研究拒绝了超距作用的观念,并提出了一个模糊的几何概念:electro-tonic state, 但未能给出精确的定义。

麦克斯韦23岁从剑桥大学毕业后决心研究电学理论。

仅仅2年后,他就写出了他经典的3篇电磁学论文中的第1篇。

在这一篇论文里,受到汤姆森论文的启发,麦克斯韦写出了磁场强度等于矢量势的旋度的公式:H=▽×A,这里的A现在称为矢量势,就是法拉第的electro-tonic state。

杨先生特别指出,尽管一般科学史家往往把麦克斯韦在第2篇论文中发现位移电流作为其最大贡献,但实际上写出这一公式也是麦氏的重大贡献。

杨先生也饶有兴趣地讨论了麦氏受旋涡理论启示发现位移电流的过程,但表示今天我们已很难完全理解麦氏当时的思路了,他自己曾几次仔细研究麦氏的推理过程也未能成功。

麦克斯韦终其一生都用矢量势A表述他的方程,但由于A不是直接可观测量,因此麦氏之后的海维赛、赫兹等人都不喜欢这一点,他们致力于在电磁场方程中消除A而仅使用电磁场强度E和H,但今天我们知道,由于量子力学Aharonov-Bohm 效应,A实际上有基本的意义,是不能被消除的。

感动中国杨振宁人物事迹心得6篇

感动中国杨振宁人物事迹心得6篇感动中国杨振宁人物事迹心得 (1) 老英雄张富清60多年深藏功名,一辈子坚守初心、不改本色,事迹感人。

在部队,他保家卫国;到地方,他为民造福。

他用自己的朴实纯粹、淡泊名利书写了精彩人生,是广大部队官兵和退役军人学习的榜样。

在张富清身上,集中体现了“奉献精神”。

奉献是张富清的灵魂,张富清是奉献精神的使者。

新时代,我们要学习张富清奉献精神。

学习张富清一辈子坚守初心的奉献精神。

革命战争年代,勇敢冲锋;和平时期,不怕偏远。

初心在心,始终如一,为了党和人民的利益,永远是奉献、奉献、再奉献。

深藏功名,坚守奉献,这就是新时代我们奔跑者应该具备的精神,奔跑不是为了自己,而是为了人民,为了国家,为了中华民族的伟大复兴。

奉献精神是奔跑的营养,奔跑有奉献,奔跑有力量,有速度。

新时代,我们都在奔跑,我们应该用奉献精神去奔跑,奔跑出一个辉煌的成绩。

学习张富清不改本色的奉献精神。

不论是在战场,还是在地方,张富清始终保持着一个英雄的本色,对党忠诚,对人民忠诚,没有任何个人的名利,甚至刻意尘封功绩,连儿女也不知情。

这种本色很淳朴,很洁白,没有任何私欲,没有任何功利。

这样的英雄本色最伟大,最可贵。

中华民族正是因为有这样的英雄本色,才能创造中华民族伟大成就的色彩斑斓。

我们从张富清身上看到了生活中的无数“活雷锋”,看到了我国国防科技事业做出巨大贡献的科学家,这些默默奉献的无名英雄,是中华民族力量的源泉,是中华民族追梦的强大能量。

感动中国杨振宁人物事迹心得 (2) “哎哟——”张桂梅异常痛苦地哼了一声,严重的类风湿病等疾病磨着她的身体。

每次坐在稍矮一点的凳子上,她都只能在学生和家长的搀扶下缓慢站起。

“张老师,喝口水,休息一下吧?”学生家长心疼地问。

“没时间了,我还要去好几个学生家。

”张桂梅笑笑说,挥了挥贴满膏药的手。

在同事和乡村干部的搀扶下,张桂梅走下乡村公路,沿着山间小路艰难地走到学生家里。

告别时,她又在学生及家长的搀扶下走上公路,拖着疼痛的双腿上车……这是今年国庆期间,云南丽江华坪女子高级中学校长、华坪县儿童福利院院长张桂梅到学生家里家访时的场景。

杨振宁相信造物主的存在?科学家口中的神,和宗教的神不是一回事

近日,有一则杨振宁谈造物主的视频在网上流传得很火,视频只有短短两分钟,杨振宁也只说了为数不多的几段话,但就是这几段话,在网上引起了巨大的争议。

因为杨振宁在视频里亲口承认“相信造物主(者)是存在的”。

杨振宁原话是这么说的:如果你问有没有一个造物者,那我想是有的,因为整个世界的结构它不是偶然的,你看麦克斯韦方程式妙不可言,它不可能是偶然的,偶然不能搞出这么妙的东西。

很多人看完视频后,就根据这段话认为杨老相信造物主,从而认为他信仰上帝,信仰宗教。

真相究竟如何呢?顶级物理学家杨振宁又怎么会相信宗教,相信造物主是存在的呢?杨振宁口中的造物主与宗教里的神不是一回事答案其实就在那段视频中。

人的大脑都有一种不好的习惯,就是只喜欢听自己愿意听到的观点。

其实那段视频中,杨振宁一开头就明确否定了“人形上帝”的存在,他是这么说的: 如果你问有没有上帝,如果你问的上帝是人形状的,那我想没有。

可惜的是,很多人都将这句话有意无意地忽略掉了。

紧接着,杨振宁阐述了他对造物主的看法,也就是在网上引起巨大争议的那段话。

但说完这段话后,他又赶紧解释了造物者的含义,原来这不是宗教里具有人格的无所不能的神或者上帝,而是物理学范畴里的,推动宇宙产生和发展的巨大又神奇的力量,这种力量还有一个专门的名称来描述,叫作“第一推动”。

所以杨振宁确实认可造物主存在,但他说的造物者,不是宗教人士口中的神或者上帝,而是推动我们宇宙演化的第一动力,你可以称它为上帝,也可以称它为造物主或者其他什么名字。

因此这段视频非但不能证明杨振宁信仰宗教,恰恰相反,这正是他不信仰宗教的绝好证明!不是第一次深陷宗教信仰旋涡,杨振宁曾公开辟谣自己的宗教信仰事实上,这已经不是杨振宁第一次深陷宗教信仰旋涡了。

2014年,有一篇题为《杨振宁:佛教与科学是彻底相容的》的文章在网上热传,很多人看到文章后大跌眼镜,不敢相信这居然出自杨老之口。

事出反常必有妖,后经证实,这的确是一篇伪作,是好事者冒杨振宁之名发表的。

杨振宁为什么可以比肩爱因斯坦

杨振宁为什么可以比肩爱因斯坦杨振宁为什么可以比肩爱因斯坦?杨振宁是清华大学高等研究所和南开大学理论物理实验室的创始人。

他为中国培养了10多名院士。

他不仅为中国和世界做出了巨大贡献,而且在科学史上发挥了重要作用。

杨振宁本人是很谦虚的,从来没有说他自己多牛。

说他比肩爱因斯坦,是因为杨振宁有13项诺贝尔奖级别的研究,特别是和r.l.米尔斯合作提出非阿贝尔规范场理论,是现代规范场论的基础。

现代规范场是基础理论物理学的集大成。

已经有50多个诺贝尔奖获得者的得奖与杨振宁的非阿贝尔规范场理论有关。

许多人认为他对物理学的贡献是非宇称守恒。

事实上,杨振宁对物理学的贡献远远不止于此。

他在统计物理学方面也有很高的地位,更高的成就是规范场理论。

电磁学的基础是麦克斯韦方程式。

那组方程式有一个性质叫做规范不变性,所以最早关于规范场的理论就是电磁学。

电磁学加上量子力学就成为量子电动力学,这个理论是最成功的一个物理理论之一。

后来实验上发现同位旋是一个守恒量子数,性质和电磁场中电荷守恒有些类似。

杨先生由此就问为什么不可以把同位旋守恒的性质也变成一个规范场的理论呢?他告诉我,他在做学生的时候就在考虑这个问题。

1954年他把这个问题解决了,提出了现在所谓的非阿贝尔的规范场理论。

近几十年来,理论物理中一个非常重要的探索是找到一个完整的弱作用理论,但一直没有成功。

20世纪60年代,物理学家grashaw、Weinberg和Salam引用了杨先生1954年的文章中的数学结构,即非阿贝尔规范场理论的数学结构,来构建一个完整的弱相互作用理论。

当杨先生和米尔斯在1954年写这篇文章时,杨-米尔斯规范场并没有被认为是物理学,而只是一个可能对物理学有用的数学结构。

但是到了1972年,这个简单而美丽的数学结构被正式确认为物理学的基本结构和完全弱相互作用理论的基础。

从物理基本规律看,相互作用可以分为四类:一类是电磁作用,根基是麦克斯韦方程组;另一种是万有引力,比如太阳和地球之间的吸引力,万有引力理论,现在当然公认爱因斯坦的理论最成功;而弱作用理论的基本数学结构是由杨先生和米尔斯所提出的,所以从长期的物理发展的观点来看是非常重要的一个贡献;还有一种相互作用是强作用。

杨振宁

杨振宁与毛泽东主席

杨振宁与邓小平总理

杨振宁与周恩来总理

12律师1班 梁秋媚 2012214543034

杨振宁回国 分合李政道 宇称不守恒的革命 杨—米尔斯方程 杨振宁的中国情

杨振宁(1922-)高等研究中心教授。原籍安徽。 1942年毕业于西南联合大学物理学系 1944年在西南联合大学研究生毕业 1945年赴美留学,在芝加哥大学深造,获博士学位,历任芝 加哥大学讲师、普林斯顿高级研究院研究员、纽约州立大学 石溪分校教授兼物理研究所所长,是美国科学院院士、英国 皇家学会会员、中国科学院外籍院士。 与李政道合作,提出 弱相互作用中宇称不守恒理论,共同获1957年诺贝尔物理学 奖。提出非阿贝尔规范场理论,大大促进了四种基本相互作 用的研究。在粒子物理方面做了大量的开拓性工作。 杨振宁著名美籍华裔科学家、诺贝尔物理学奖获得者。其于 1954年提出的规范场理论,于70年代发展为统合与了解基本 粒子强、弱、电磁等三种相互作用力的基础 1957年由于与李政道提出的“弱相互作用中宇称不守恒”观 念被实验证明而共同获得诺贝尔物理学奖;此外曾在统计物 理、凝聚态物理、量子场论、数学物理等领域做出多项贡献。

这两位天才从相识,相知到最后的形同陌路,实在是让人觉 得万分惋惜!但无论如何,他们一起奋斗的日子是真实的,是不 可磨灭的回忆;他们永远是我们心中无可替代的伟大科学家。

宇称不守恒的革命

杨振宁教授1951年与李政道教授合作,并于1956年共同提 出“弱相互作用中宇称不守恒”定律。 这个道理其实很简单。对称性反映不同物质形态在运动中的 共性,而对称性的破坏才使得它们显示出各自的特性。如同建筑 和图案一样,只有对称而没有它的破坏,看上去虽然很规则,但 同时显得单调和呆板。只有基本上对称而又不完全对称才构成美 的建筑和图案。大自然正是这样的建筑师。当大自然构造像DNA 这样的大分子时,总是遵循复制的原则,将分子按照对称的螺旋 结构联接在一起,而构成螺旋形结构的空间排列是全同的。但是 在复制过程中,对精确对称性的细微的偏离就会在大分子单位的 排列次序上产生新的可能性,从而使得那些更便于复制的样式更 快地发展,形成了发育的过程。因此,对称性的破坏是事物不断 发展进化,变得丰富多彩的原因。

杨振宁

杨振宁作者简介:聂华桐,世界著名理论物理学家,清华大学高等研究院(原清华大学高等研究中心)原院长,中科院外籍院士。

曾任美国纽约州立大学教授,1992年被中国国家外国专家局授予友谊奖,曾任中国国务院国外智力引进办公室顾问、中美人才交流基金会理事。

1997年,杨振宁创建清华大学高等研究院,并邀请聂华桐回国工作。

聂华桐到北京后担任研究中心主任,当即为研究中心捐献10万美金。

后再次捐献20万美金。

(按:杨振宁从海外邀请回一流学者数十位,其中有7个人做到中科院外籍院士,聂华桐即其中之一,杨振宁创建的学术机构培养出本土院士10人以上,大学(副)校长5人以上。

)清华大学前校长顾秉林对杨振宁作出了高度评价,“杨先生是我国科学工作者的一面旗帜”。

顾秉林透露,他任校长时杨振宁推荐了著名计算机专家姚期智来清华任教,为后来清华引进大量高端人才起到了十分重要的作用。

“他还把在清华的工资都捐了出来,用于引进人才和培养学生。

”清华大学前校长王大中:“清华物理系有今天的成就,杨教授功不可没。

”清华大学前校长陈吉宁:“在杨振宁推动下成立的清华大学高等研究院,不仅在学术前沿研究方面做出了重要贡献,也对清华大学的办学理念和管理体制产生了深远的影响,为学校建设世界一流大学发挥了重要作用。

”广东海洋大学校长,广东省科协党组书记、副主席何真:“诺贝尔物理学奖获得者杨振宁教授经常参加国内的学术交流,国内已有不少地方通过杨振宁教授引进了不少‘少壮派’高端人才,这其中包括杨振宁教授的弟子。

”中国科普研究所政策室主任郑念:杨先生对中国教育、对中国科技发展、对中国科学文化的发展都是贡献至伟的。

尤其是在拨乱反正之初,杨先生在促进中国高层领导调整航向,走上科教兴国和重视知识价值的轨道,致力于促进中国教育改革,推动中国学者走向国际等方面都做出了积极努力,贡献了自己的力量。

文/聂华桐中国科学院外籍院士杨振宁先生是安徽省合肥市人,我来到这儿感到特别亲切和高兴,我跟杨先生相识多年了,对他的做人以及做学问的成就和态度有一点了解,今天向大家作个介绍。

高中物理杨振宁 演讲 美与物理学

美与物理学--杨振宁十九世纪物理学的三项最高成就是热力学、电磁学与统计力学。

其中统计力学奠基于麦克斯韦(J. Maxwell , 1831 - 1879)、波耳兹曼(L. Boltzmann , 1844 - 1905)与吉布斯(W. Gibbs , 1839 - 1903)的工作。

波耳兹曼曾经说过:一位音乐家在听到几个音节后,即能辨认出莫扎特(Mozart)、贝多芬(Beethoven)或舒伯特(Schubert)的音乐。

同样,一位数学家或物理学家也能在读了数页文字后辨认出柯西(Cauchy)、高斯(Gauss)、雅可比(Jacobi)、亥姆霍兹(Helmholtz)或克尔期豪夫(Kirchhoff)的工作。

对于他的这一段话也许有人会发生疑问:科学是研究事实的,事实就是事实,那里会有甚么风格关于这一点我曾经有过如下的讨论:让我们拿物理学来讲吧。

物理学的原理有它的结构。

这个结构有它的美和妙的地方。

而各个物理学工作者,对于这个结构的不同的美和妙的地方,有不同的感受。

因为大家有不同的感受,所以每位工作者就会发展他自己独特的研究方向和研究方法。

也就是说他会形成他自己的风格。

今天我的演讲就是要尝试阐述上面这一段话。

我们先从两位着名物理学家的风格讲起。

一、狄拉克狄拉克(P. Dirac , 1902 - 1984)是二十世纪一位大物理学家。

关于他的故事很多。

譬如:有一次狄拉克在普林斯顿大学演讲。

演讲完毕,一位听众站起来说:“我有一个问题请回答:我不懂怎么可以从公式(2)推导出来公式(5)。

”狄拉克不答。

主持者说:“狄拉克教授,请回答他的问题。

”狄拉克说:“他并没有问问题,只说了一句话。

”这个故事所以流传极广是因为它确实描述了狄拉克的一个特点:话不多,而其内含有简单、直接、原始的逻辑性。

一旦抓住了他独特的、别人想不到的逻辑,他的文章读起来便很通顺,就像“秋水文章不染尘”,没有任何渣滓,直达深处,直达宇宙的奥秘。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

以 AB (插图页 VIII,488 页,图 2) 表示从 A 到 B 的电流。以 AB 上方和下方的较大空白区域表示 涡旋,并以分隔这些涡旋的小圆圈表示它们之间 的粒子层,在我们的假说里这些粒子代表电 现象。

* 原文已发表于Physics Today,2014年11月刊,第45—51页

distance)”的成功理论。在英格兰,法拉第(1791— 1867)也因为奥斯特的发现而激动不已,但他缺乏 足够的数学训练,所以无法理解安培的工作。在 1822 年 9 月 3 日写给安培的一封信中,法拉第叹息 道:“很不幸,我不具备足够的数学知识,也不具 备自如地进行抽象推理的能力。我只能从那些相 互密切关联着的事实中摸索出自己的道路。”[1]

早在法拉第的“电紧张态(electrotonic state)”和麦克斯韦的矢量势 (vector potential) 概念中,规范自 由度(gauge freedom)的存在就已经不可避免。它如何演化成为一个支撑粒子物理标准模型的对称原理? 这里有一段值得叙说的故事。

人们常说,继库仑(Charles Augustin de Coulomb)、 高 斯 (Carl Friedrich Gauss)、 安 培 (André Marie Ampère)、 法 拉 第 (Michael Faraday)发 现 了 电学和磁学的四条实验定律之后,麦克斯韦 (James Clerk Maxwell)引入了位移电流,在他的麦 克斯韦方程组中实现了电磁学的伟大综合。这种 说法不能说是错的,但它并没有道出微妙的几何 和物理直觉之间的关联,而正是这种关联促使场 论在 19 世纪取代了超距作用的概念,也正是它带 来了 20 世纪粒子物理中非常成功的标准模型。

麦克斯韦也完全意识到将法拉第的电紧张 态等同于汤姆孙的矢量势 A 这件事的重要性。 他担心由此可能会引起和汤姆孙之间的优先权问 题。所以,他以如下评论结束第一篇文章的第二 部分:

关于目前这一理论的历史,我可以说,据 我所知,认识到某些数学函数恰好表示法拉第的 “电紧张态”,以及利用它们来确定电动势(electrodynamic potentials) 和 电 动 力 (electro- motive forces),这些是本文的原创;然而,清晰地构想数学 表达的可能性,来自于我对汤姆孙教授论文的研 读。(JM,209 页)

在理解电磁感应的摸索中,他引进了两个几 何概念:磁力线(magnetic lines of force)和电紧张 态(electrotonic state)。前者很容易图像化,只要

· 780 ·

· 43 卷 (2014 年) 12

在磁体和螺线管附近撒上一些铁屑就行了。我们 今天用磁场强度 H 来表示这些力线。后一个概 念,也就是电紧张态,在 ER 全书中一直模糊不 清,难以捉摸。它在第一卷中很早就出现了,见 于第 60 节,但是没有明确定义。在后续部分它以 不同的名字出现过:奇特态(peculiar state)、张力 态 (state of tension)、 奇 异 状 态 (peculiar condition),还有其他一些名称。例如,在第 66 节他写 道“所有金属都可以呈现奇异态”;在第 68 节, 他 又 写 道 “ 这 一 状 态 好 像 是 瞬 间 呈 现 的 。” 此 外,我们在第 1114 节还读到:

如果我们努力把电和磁理解为同一个物理 作用者(agent)的两面,或者说是物质的一种奇异 状态(peculiar condition),表现在相互垂直的两个 方向上,那么根据我的理解,我们必须认为这 两种形态或者说两种力之间或多或少可以互相 转化。

1854 年时法拉第已经 63 岁,此后他不再编写 ER,但是直到那时,他的几何直觉——所谓电紧 张态,还缺乏明确定义,显得难以捉摸。

E = -Ȧ ,

(2)

这里的 A 就是法拉第的电紧张强度(electrotonic in-

tensity)。

在 3 页后,也就是 JM 的 207 页,这一结果由

文字重新表达如下:

定 律 六 : 导 体 中 任 何 部 位 的 电 动 力 (electro-

motive force)的大小和方向均由此处的电紧张强度

图 2 迈克尔·法拉第的蚀刻肖像。插入部分展示的是他 在 1831 年 10 月 17 日的日记中的一张图,这一天他发现了 电磁感应现象

示为

Δ

H = ×A ,

(1)Leabharlann 我们接下来会看到,这个方程对麦克斯韦来说具

有重大意义。

我们不知道汤姆孙是如何答复麦克斯韦的。

我们只知道,仅仅一年多后,麦克斯韦在他的文

章里就利用方程(1)阐明了法拉第的电紧张态的含

× H = 4π j + Ė 。 为了搞清楚麦克斯韦是怎样得到他的修正项

的,我曾经几次试图去读麦克斯韦论文第二部分 的最后 11 页和第三部分的开头 7 页。我尤其想了 解他所说的“由于媒质的弹性”具体指的是什 么。我的所有尝试都失败了。值得一提的是,在 第二部分的最后 11 页,“位移”这个词只是在第 479 页出现了一次,而且是在一个不太重要的句 子里,可是在第三部分的开头 7 页,这个词成了 麦克斯韦的重点。所以,在发表这两部分之间的 8 个月里,麦克斯韦大概探索了涡旋网络模型的 新特征,并得出了位移电流。

麦克斯韦模型的这一详细解释出现在他的第 二篇文章的第二部分,最初发表在《哲学杂志》 第 21 卷(1861 年 4—5 月)。麦克斯韦对待他那复杂 的涡旋网络模型的态度明显很认真,他在第二部 分随后的 11 页里细致地研究了这一模型。

接下来,在 1862 年 1—2 月,麦克斯韦发表 了第二篇文章的第三部分,标题是“分子涡旋理 论应用于静电学”。通过 7 页分析,他得到命题 14:“ 由 于 媒 质 的 弹 性 而 产 生 的 电 流 方 程 的 修 正 ” ( JM , 496 页 )。 这 个 修 正 是 指 在 安 培 定 律 中 加 入 “ 位 移 电 流 (displacement current)” Ė , 修 改 后 的 安 培 定 律 用 现 代 符 号 可 以 写 成

用今天的术语来说,麦克斯韦知道方程(1— 3) 里 含 有 规 范 自 由 度 (gauge freedom), 也 就 是 说,给 A 加上任意一个标量函数的梯度并不会改 变最后结果。在 JM 第 198 页的定理 5 中,他明确 讨论了规范自由度。那么在方程(1—3)中他采用 了什么规范呢?他没有讨论这个问题,而是完全 保留着 A 的不确定性。我的结论是:麦克斯韦默 认存在 A 的某个规范使得方程(1—3)成立。

· 782 ·

· 43 卷 (2014 年) 12

Δ

现在让一个电流从左向右通过 AB。这将带动 AB 上方 gh 行的涡旋开始逆时针运动。(我们记作 “+”方向,相反方向记作“-”方向。) 我们可 以设想 kl 行的涡旋还处在静止状态,这时,两行 之间的粒子层的下方在 gh 行涡旋的带动下开始运 动,而上方尚处于静止。如果它们可以自由移 动,它们将会朝负方向旋转,同时从右向左运 动,或者说朝着 AB 电流的相反方向运动,它们 形成了感生电流。

的瞬时变化率决定。

将法拉第不可捉摸的电紧张态概念(或者称为

电紧张强度、电紧张函数)等同于方程(1)中汤姆 孙的矢量势 A,这件事在我看来是麦克斯韦科学

研究中的第一个重大观念突破。对方程(2)左右两

边都取旋度,我们得到

Δ

×E = -Ḣ ,

(3)

这正是法拉第定律的现代形式。它的另一种现代

形式是

∲ E∙ dl = -∬Ḣ ∙ dσ ,

(4)

这里 dl 是线元, dσ 是面积元。麦克斯韦没有以

方程(3)和(4)的形式写下法拉第定律,因为他的主

要目的是给予法拉第的不可捉摸的电紧张态一个

精确定义。矢量势 A 这一概念确实在麦克斯韦一

生的思想中处于一个核心位置。

图 3 涡旋图,选自 1890 年的文集《麦克斯韦科学论文集》 中的插图页(第 488 页的对面)。倒数第二行里有两个六边 形涡旋的箭头方向标错了,这可能是麦克斯韦的制图员的 疏忽

法拉第所说的“事实”指的是他那些已发表 和 未 发 表 的 实 验 。 从 1831 年 到 1854 年 的 23 年 间,他把这些实验结果汇编成三卷本,取名《电 学的实验研究》,这里我们简称为 ER(见图 1)。不 同寻常的是,这三卷本不朽巨著里竟然没有一个 公式。从这里我们可以看到,法拉第确实是以几 何直觉而非代数公式的方式摸索他的道路。

如果他想读安培、法拉第的那些著作,他应 该怎么安排呢?在什么阶段他能够阅读您发表在 剑桥杂志(Cambridge Journal)上的那些文章呢?以 什么次序研读呢?[2]

汤 姆 孙 (1824—1907, 后 来 被 称 为 开 尔 文 勋 爵)是一个神童。当时他担任格拉斯哥大学教授已 经八年了。麦克斯韦找对了人:1851 年汤姆孙引 进了今天我们称之为矢量势的 A,从而将磁场表

这篇发表于 1856 年的文章充满了数学公式,

所以比法拉第的 ER 易读。它的主要结论包含在

文 章 的 第 二 部 分 , 题 为 “ 法 拉 第 的 电 紧 张 态 ”。

在这部分(JM 的第 204 页)我们注意到一个方程,

· 43 卷 (2014 年) 12

· 781 ·

特约专稿

用今天的矢量形式写出来是

1 19 世纪的历史

1820年奥斯特(Hans Christian Oersted,1777— 1851)发现电流能使其附近的小磁针偏转。这一发 现使整个欧洲科学界大为振奋,带来的结果之一 是 安 培 (1775—1836) 关 于 “ 超 距 作 用 (action at a