2020版高考历史人教版一轮复习单元检测:(六) 古代中国经济的基本结构与特点 (含解析答案)

2020年高考历史(全国通用,人教版)一轮复习专题卷-专题六 古代中国经济的基本结构与特点

专题六古代中国经济的基本结构与特点考生注意:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页。

2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上。

3.本次考试时间90分钟,满分100分。

4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整。

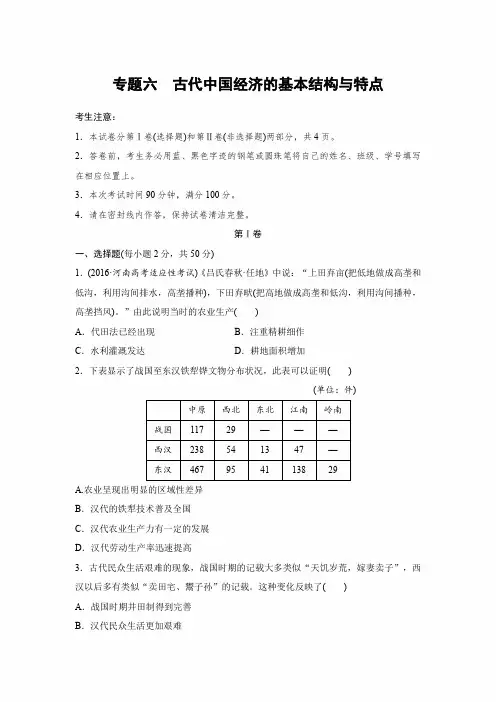

第Ⅰ卷一、选择题(每小题2分,共50分)1.(2016·河南高考适应性考试)《吕氏春秋·任地》中说:“上田弃亩(把低地做成高垄和低沟,利用沟间排水,高垄播种),下田弃畎(把高地做成高垄和低沟,利用沟间播种,高垄挡风)。

”由此说明当时的农业生产()A.代田法已经出现B.注重精耕细作C.水利灌溉发达D.耕地面积增加2.下表显示了战国至东汉铁犁铧文物分布状况,此表可以证明()(单位:件)中原西北东北江南岭南战国11729———西汉238541347—东汉467954113829A.农业呈现出明显的区域性差异B.汉代的铁犁技术普及全国C.汉代农业生产力有一定的发展D.汉代劳动生产率迅速提高3.古代民众生活艰难的现象,战国时期的记载大多类似“天饥岁荒,嫁妻卖子”,西汉以后多有类似“卖田宅、鬻子孙”的记载。

这种变化反映了()A.战国时期井田制得到完善B.汉代民众生活更加艰难C.土地私有制得到发展D.商品经济呈发展趋势4.(2017·武汉调研)唐朝法律曾详细规定了对宰杀耕牛的处罚,杀自家牛者也要判一年徒刑。

宋代对杀牛者的处罚更为严厉,杀牛者要处徒刑两年,甚至要刺配充军。

上述规定反映了()A.封建王朝法律的严酷性B.奖励耕战政策的必要性C.小农经济地位的重要性D.自给自足经济的脆弱性5.据统计,唐前期兴修的163项水利工程中,北方五道有101项。

唐后期兴修的101项水利工程中,南方五道就有76项,其中江南道占49项。

这种变化表明唐代() A.政府重视水利工程的建设B.南北经济出现失衡的态势C.江南成为全国的经济中心D.经济重心呈现转移的趋势6.(2016·昆明三模)《文献通考》记载了宋代全国岁入情况(如下表),材料反映了()A.南宋经济重心已经完成南移B.宋朝财政开支巨大C.南宋经济发展速度超过北宋D.宋朝人民负担沉重7.唐末徐夤有诗云:“捩翠融青瑞色新,陶成先得贡吾君。

人教版历史高三一轮总复习能力测试古代中国经济的基本结构与特点精品资料

高三一轮总复习[新课标]历史高效测评卷:古代中国经济的基本结构与特点[能力卷]一、选择题(每小题5分,共60分)1.《礼记》有“天子为藉千亩”“天子亲耕于南郊,以供斋盛”的记载,《礼经》有仲春“后率外内命妇始蚕于北郊”的记载。

汉朝以后逐步形成一种国家礼仪,皇帝和皇后常常在春季举行“藉田礼”和“亲蚕礼”。

这表明()A.统治者重视农业生产B.统治者关心百姓疾苦C.统治者常能与民同乐D.统治者“以民为本”解析:本题考查学生依据材料分析理解问题的能力。

统治者所做的一切解释为维护统治服务,不会考虑人民的利益,天子举行各种亲耕仪式,仅仅是为了表示自己重视农业生产,因为经济基础是根本。

答案: A2.(2012·河南实验中学月考)中国古代虽然以农业文明为主,但以唐代长安为代表的城市规模之大,远超同时代的西方,独步世界。

形成这种状况的原因是()A.大一统的政治格局B.手工业商业高度发达C.发展国际交流的需要D.开放和兼容并收的政策解析:唐朝时期,城市的主要职能是政治中心和军事重镇,经济功能较弱。

宋代以后,城市的经济功能才逐渐加强。

所以,长安等大城市的发展主要受政治因素的影响。

答案: A3.祈盼“五谷丰登”“六畜兴旺”是我国古代劳动人民的一个美好愿望,这反映了中国古代农业经济的一个特点是()A.我国古代劳动人民有家畜养殖的传统B.以种植业为主,家畜饲养业为辅C.用牛力耕田使精耕细作的农业生产模式日益完善D.采用“男耕女织”式的经营方式解析:解答时应结合有关中国古代农业经济的特点,同时结合题干可知,“五谷丰登”“六畜兴旺”反映的是“以种植业为主,家畜饲养业为辅”的古代农业经济特点。

答案: B4.(2012·辽宁本溪模拟)明中期以后,官府工匠可交纳“班匠银”代替服役。

这一现象反映了()A.手工业从征役制到雇募制的调整B.私营手工业的兴起C.私营手工业占据主导地位D.手工业内部雇佣劳动关系的出现解析:材料反映了官营手工业生产关系的变化,B、C、D三项是关于私营手工业生产关系的变化,可以排除。

2020届高考历史新人教版一轮总复习同步第6单元古代中国经济的基本结构与特点教师用书含解析

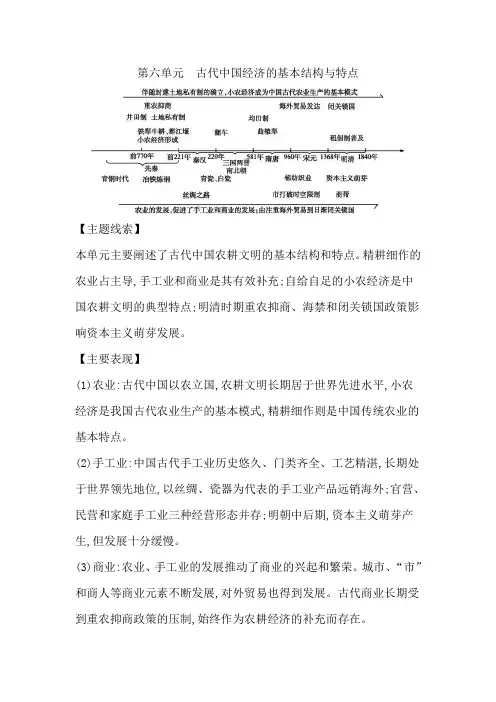

第六单元古代中国经济的基本结构与特点【主题线索】本单元主要阐述了古代中国农耕文明的基本结构和特点。

精耕细作的农业占主导,手工业和商业是其有效补充;自给自足的小农经济是中国农耕文明的典型特点;明清时期重农抑商、海禁和闭关锁国政策影响资本主义萌芽发展。

【主要表现】(1)农业:古代中国以农立国,农耕文明长期居于世界先进水平,小农经济是我国古代农业生产的基本模式,精耕细作则是中国传统农业的基本特点。

(2)手工业:中国古代手工业历史悠久、门类齐全、工艺精湛,长期处于世界领先地位,以丝绸、瓷器为代表的手工业产品远销海外;官营、民营和家庭手工业三种经营形态并存;明朝中后期,资本主义萌芽产生,但发展十分缓慢。

(3)商业:农业、手工业的发展推动了商业的兴起和繁荣。

城市、“市”和商人等商业元素不断发展,对外贸易也得到发展。

古代商业长期受到重农抑商政策的压制,始终作为农耕经济的补充而存在。

(4)经济政策:土地制度经历了氏族公社所有、井田制到封建土地所有制的演变。

重农抑商是中国古代的一项基本政策,它与明清时期实行的“海禁”及“闭关锁国”政策共同严重影响了资本主义萌芽的发展,阻碍了中国向近代社会的转型。

第17讲农业的主要耕作方式、土地制度与手工业的发展(对应学生用书第93页)(对应学生用书第94~96页)一、发达的古代农业1.耕作方式(1)刀耕火种:原始社会的人们用石刀、石斧砍树焚烧,用石犁翻土播种,依土地肥力变化而迁徙。

(2)石器锄耕:商周时期出现青铜农具,但很少使用,农业生产的重要工具仍是木制的耒耜和石锄、石犁。

(3)铁犁牛耕2.耕作技术(1)春秋战国:使用当时世界上先进的耕作方法——垄作法。

(2)汉朝:出现了二牛一人犁耕法,赵过推行代田法。

(3)魏晋南北朝:北方旱地耕耙耱技术形成,南方水田也采用耕耙技术,我国农业耕作技术成熟定型。

3.耕作制度(1)两汉以一年一熟为主。

(2)宋朝以后,江南形成稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。

【人教版】2020高考历史一轮复习:必修2_第六单元古代中国经济的基本结构与特点_第19讲_含答案

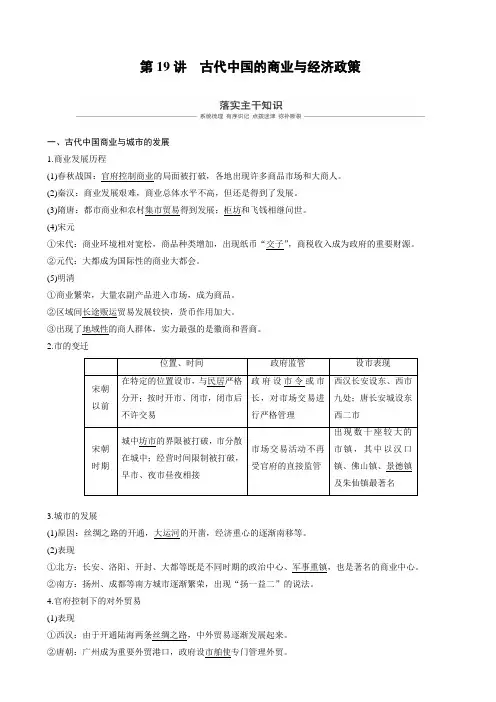

第19讲古代中国的商业与经济政策一、古代中国商业与城市的发展1.商业发展历程(1)春秋战国:官府控制商业的局面被打破,各地出现许多商品市场和大商人。

(2)秦汉:商业发展艰难,商业总体水平不高,但还是得到了发展。

(3)隋唐:都市商业和农村集市贸易得到发展;柜坊和飞钱相继问世。

(4)宋元①宋代:商业环境相对宽松,商品种类增加,出现纸币“交子”,商税收入成为政府的重要财源。

②元代:大都成为国际性的商业大都会。

(5)明清①商业繁荣,大量农副产品进入市场,成为商品。

②区域间长途贩运贸易发展较快,货币作用加大。

③出现了地域性的商人群体,实力最强的是徽商和晋商。

2.市的变迁3.城市的发展(1)原因:丝绸之路的开通,大运河的开凿,经济重心的逐渐南移等。

(2)表现①北方:长安、洛阳、开封、大都等既是不同时期的政治中心、军事重镇,也是著名的商业中心。

②南方:扬州、成都等南方城市逐渐繁荣,出现“扬一益二”的说法。

4.官府控制下的对外贸易(1)表现①西汉:由于开通陆海两条丝绸之路,中外贸易逐渐发展起来。

②唐朝:广州成为重要外贸港口,政府设市舶使专门管理外贸。

③南宋:海外贸易税收成为南宋国库重要财源。

④元朝:泉州成为当时世界第一大港。

⑤明清:对外贸易逐渐萎缩,政府只开放广州一处,由政府特许的广州“十三行”统一经营对外贸易。

(2)特点:以朝贡贸易为主;以宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求为目的。

二、古代中国的经济政策1.“重农抑商”政策(1)原因①商周社会上出现了商业影响农业生产,甚至危及政权统治等问题。

②封建统治者以此保护农业生产和小农经济,确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治。

(2)表现①战国首倡:商鞅变法时首倡“重农抑商”,限制工商业发展。

②西汉时期:汉武帝实行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理。

③明清时期:明太祖强调“厚本抑末”;清雍正帝强调“农为天下之本务”;继续实行专卖制度。

(3)影响:破坏了工商业的正当经营,影响到资本主义萌芽的发展。

人教版广西2020版高考历史一轮复习单元质检六古代中国经济的基本结构与特点含答案解析

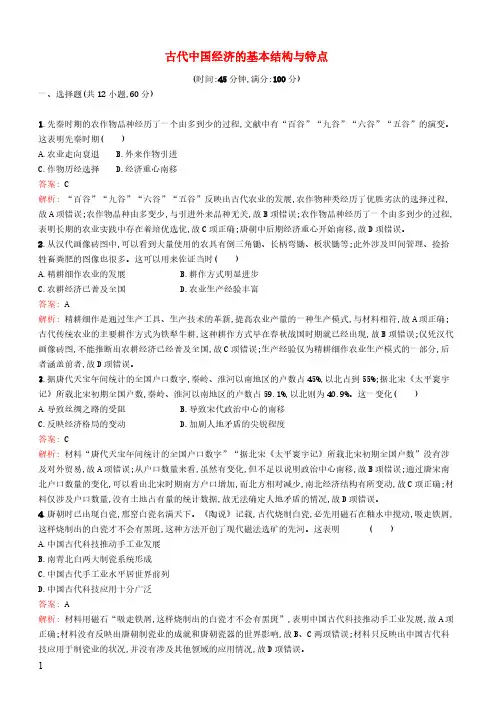

古代中国经济的基本结构与特点(时间:45分钟,满分:100分)一、选择题(共12小题,60分)1.先秦时期的农作物品种经历了一个由多到少的过程,文献中有“百谷”“九谷”“六谷”“五谷”的演变。

这表明先秦时期( )A.农业走向衰退B.外来作物引进C.作物历经选择D.经济重心南移答案: C解析: “百谷”“九谷”“六谷”“五谷”反映出古代农业的发展,农作物种类经历了优胜劣汰的选择过程,故A项错误;农作物品种由多变少,与引进外来品种无关,故B项错误;农作物品种经历了一个由多到少的过程,表明长期的农业实践中存在着培优选优,故C项正确;唐朝中后期经济重心开始南移,故D项错误。

2.从汉代画像砖图中,可以看到大量使用的农具有倒三角锄、长柄弯锄、板状锄等;此外涉及田间管理、捡拾牲畜粪肥的图像也很多。

这可以用来佐证当时( )A.精耕细作农业的发展B.耕作方式明显进步C.农耕经济已普及全国D.农业生产经验丰富答案: A解析: 精耕细作是通过生产工具、生产技术的革新,提高农业产量的一种生产模式,与材料相符,故A项正确;古代传统农业的主要耕作方式为铁犁牛耕,这种耕作方式早在春秋战国时期就已经出现,故B项错误;仅凭汉代画像砖图,不能推断出农耕经济已经普及全国,故C项错误;生产经验仅为精耕细作农业生产模式的一部分,后者涵盖前者,故D项错误。

3.据唐代天宝年间统计的全国户口数字,秦岭、淮河以南地区的户数占45%,以北占到55%;据北宋《太平寰宇记》所载北宋初期全国户数,秦岭、淮河以南地区的户数占59.1%,以北则为40.9%。

这一变化( )A.导致丝绸之路的受阻B.导致宋代政治中心的南移C.反映经济格局的变动D.加剧人地矛盾的尖锐程度答案: C解析: 材料“唐代天宝年间统计的全国户口数字”“据北宋《太平寰宇记》所载北宋初期全国户数”没有涉及对外贸易,故A项错误;从户口数量来看,虽然有变化,但不足以说明政治中心南移,故B项错误;通过唐宋南北户口数量的变化,可以看出北宋时期南方户口增加,而北方相对减少,南北经济结构有所变动,故C项正确;材料仅涉及户口数量,没有土地占有量的统计数据,故无法确定人地矛盾的情况,故D项错误。

2020版高考历史大一轮复习单元提升练(六)古代中国经济的基本结构与特点(含解析)新人教版(最新整

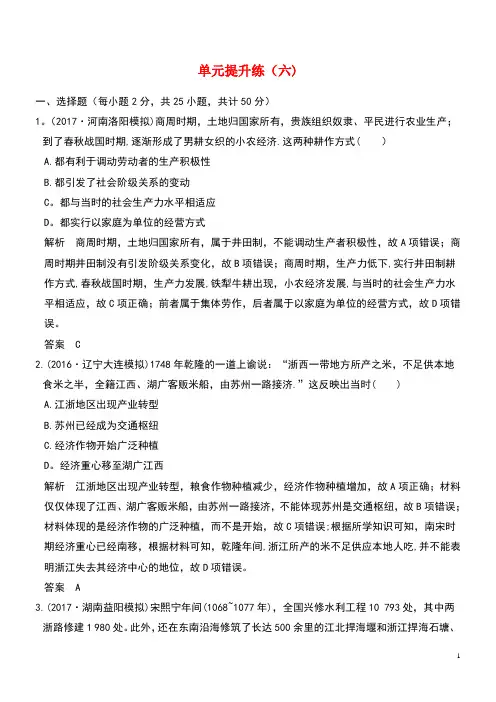

单元提升练(六)一、选择题(每小题2分,共25小题,共计50分)1。

(2017·河南洛阳模拟)商周时期,土地归国家所有,贵族组织奴隶、平民进行农业生产;到了春秋战国时期,逐渐形成了男耕女织的小农经济.这两种耕作方式( )A.都有利于调动劳动者的生产积极性B.都引发了社会阶级关系的变动C。

都与当时的社会生产力水平相适应D。

都实行以家庭为单位的经营方式解析商周时期,土地归国家所有,属于井田制,不能调动生产者积极性,故A项错误;商周时期井田制没有引发阶级关系变化,故B项错误;商周时期,生产力低下,实行井田制耕作方式,春秋战国时期,生产力发展,铁犁牛耕出现,小农经济发展,与当时的社会生产力水平相适应,故C项正确;前者属于集体劳作,后者属于以家庭为单位的经营方式,故D项错误。

答案C2.(2016·辽宁大连模拟)1748年乾隆的一道上谕说:“浙西一带地方所产之米,不足供本地食米之半,全籍江西、湖广客贩米船,由苏州一路接济.”这反映出当时( )A.江浙地区出现产业转型B.苏州已经成为交通枢纽C.经济作物开始广泛种植D。

经济重心移至湖广江西解析江浙地区出现产业转型,粮食作物种植减少,经济作物种植增加,故A项正确;材料仅仅体现了江西、湖广客贩米船,由苏州一路接济,不能体现苏州是交通枢纽,故B项错误;材料体现的是经济作物的广泛种植,而不是开始,故C项错误;根据所学知识可知,南宋时期经济重心已经南移,根据材料可知,乾隆年间,浙江所产的米不足供应本地人吃,并不能表明浙江失去其经济中心的地位,故D项错误。

答案A3.(2017·湖南益阳模拟)宋熙宁年间(1068~1077年),全国兴修水利工程10 793处,其中两浙路修建1 980处。

此外,还在东南沿海修筑了长达500余里的江北捍海堰和浙江捍海石塘、钱塘江工程等。

这反映了()A.连年暴雨导致严重涝灾B.水利政绩成为擢升依据C。

江南经济发展推动水利建设D。

2020版高考历史专题检测(六)古代中国经济的基本结构与特点(含解析)人民版.doc

2020版高考历史专题检测(六)古代中国经济的基本结构与特点(含解析)人民版专题检测(六)古代中国经济的基本结构与特点时间45分钟满分60分一、选择题每小题3分,共45分1.2019·扬州调研据耒耜经,唐后期江东地区已使用犁地、碎土、去草、平田等各种农具,加上从岭南引来的耖把土弄得更细的农具,由此形成一整套生产技术措施。

据此不能直接得出唐代A.该技术在长江流域广泛使用B.农具和技术在区域间交流传播C.江东农业体现精耕细作特点D.农耕技术已初步形成完整体系解析选A 材料仅叙述了江东一个地区的农业发展,而不是整个长江流域,更体现不出“广泛使用”,故选A项。

2.2019·海门调研汉代赵过发明了代田法。

先在田上挖深宽皆为一尺的甽沟,甽旁堆土成高广各一尺的垄,然后将种子播在甽沟中,幼苗出土后,除草时再把苗旁的垄土逐次锄下,培植苗根。

第二年则把原来垄的地方改为沟,沟改做垄。

由此可知,这种农业技术的主要特点是A.精耕细作B.广种薄收C.休耕轮作D.少种多收解析选C 据材料“代田法然后将种子播在甽沟中第二年则把原来垄的地方改为沟,沟改做垄”,反映了代田法利用沟和垄进行轮作,故C项正确。

3.2019·无锡调研俞森荒政丛书卷5记载“一妇每日纺棉三两,月可得布二匹,数月之织,可供数口之用,其余或换钱易粟,或纳税完官。

”材料表明古代中国A.重农抑商已有所改变B.农业是财政的主要来源C.已显露近代化的曙光D.小农经济并非完全封闭解析选D 材料中没有抑制商业的体现,故A 项错误;材料中提到小农户纳税,但是不能反映是财政的主要来源,故B项错误;纺织中没有体现使用机器,故C项错误;“供数口之用,其余或换钱易粟,或纳税完官”表明跟市场有联系,小农经济并非完全封闭,故D项正确。

4.2019·苏中名校联考下表是汉代有关农业生产的文献记述。

据此可认定的历史事实是记述出处“是故身率妻子,戮力耕桑,灌园治产,以给公上” 汉书·杨恽传“因释耕于陇上,而妻子耘于前。

2020届高考历史一轮总复习第6单元古代中国经济的基本结构与特点单元检测试题含解析新人教版

第六单元古代中国经济的基本结构与特点检测试题(时间分钟满分分)编者选题表.(·安徽合肥二模)“法自君出,权尊于法”“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”、家族国家本位、实现社会和谐等是我国封建社会的基本立法思想和价值取向。

出现这种现象的主要原因是( ).自然经济为主的生产方式.宗法制为内核的政治结构.外儒内法的封建统治思想.大河流域独特的地理环境解析根据唯物主义观点可知,经济基础决定上层建筑,决定中国古代立法思想和价值取向的是自然经济项正确;宗法制、外儒内法的思想都属于上层建筑层面、两项错误。

大河流域独特的地理环境对历史发展有一定影响,但不能起决定作用项错误。

.(·山东济南一模)光武帝刘秀曾两次下令度田(清丈土地,核实户口),但均告失败。

特别是像河南、南阳等地,度田官都知道“河南帝城多近臣,南阳帝乡多近亲”,根本不敢如实度田。

据此可知光武帝度田( ).触犯了地方豪强地主的利益.削弱了中央政治经济力量.破坏了均田制度的顺利推行.推动了田庄经济迅速发展解析据材料可知,阻碍光武帝度田的主要是“近臣”“近亲”等地方豪强势力,这说明该举措触犯了其利益,故项正确。

光武帝“下令度田(清丈土地,核实户口)”目的在于加强中央经济力量,故项错误。

均田制自北魏开始实行,光武帝生活在东汉时期,在此之前,故项错误。

材料反映了中央意在削弱田庄势力,故项错误。

.唐宋时期,江南一带稻麦复种范围不断扩大,面食种类不断增加,包子、馒头、千层饼等已出入寻常百姓家,从而出现“饮食混乱,无南北之分”的现象。

这反映了( ).南北经济交往密切.经济南移趋势明显.饮食文化日益丰富.耕作技术不断提高解析南北经济交往密切与材料中仅强调江南一带变化不符,故排除项;根据材料得出唐宋时期南方经济获得发展,土地利用率极大提高,进而出现饮食方面的变化,故答案为项;饮食文化日益丰富仅为材料现象而非本质,故排除项;耕作技术不断提高在材料中无法体现,排除项。

2020版高考历史一轮复习单元质检六古代中国经济地基本结构与特点新人教版(含参考答案)

高考历史一轮复习单元质检:单元质检六古代中国经济的根本构造与特点一、选择题 ( 每题 4 分, 共 48 分)1.(2021XXXX12 月教学质量监测,1) ?诗经·周颂?中写道: “噫嘻成王 , 既昭假尔 ( 成王轻声感慨作祈告 , 我已招请过先公先王) 。

率时农夫 , 播厥百谷。

〞周公还告诫后代为君要“先知稼穑之困难〞。

材料反映了()A.当政者重视粮食平安的思想B.当政者借此加强对地方的控制C.耕作技术出现革命性的变化D.小农经济对西周统治的重要性答案 A解析“率时农夫, 播厥百谷〞“先知稼穑之困难〞说明当政者对农业的重视, 故 A 项正确 ; 当政者加强对地方的控制与材料主旨不符, 故 B 项错误 ; 耕作技术出现革命性的变化是在春秋战国时期, 故 C项错误 ; 小农经济出现于春秋战国时期, 故 D 项错误。

2.(2021XXXX三中第三次验收考试,2) “小农经济一锄、一镰, 一个主要劳力加上一些辅助劳力 , 一旦和土地结合, 就可以到处组织起简单再生产。

〞这主要表达了小农经济()A. 稳定性强B. 生命力顽强C.根底脆弱D. 生产工具简单答案 B解析小农经济的稳定性表达在男耕女织的自给自足, 并以家庭为单位, 与材料不符 , 故 A 项错误 ; 材料中“可以到处组织起简单的再生产〞, 这恰恰是小农经济生命力顽强的一种表达, 故 B 项正确 ; 根据材料“小农经济一锄、一镰, 一个主要劳力加上一些辅助劳力, 一旦和土地结合, 就可以到处组织起简单再生产〞可知, 小农经济的根底是相对稳固而非脆弱, 故 C项错误 ; 小农经济的生产工具尽管具有简单化的特点, 但不是材料所强调的重点, 故 D 项错误。

3.(2021XX呼和浩特质量普查调研,4) 明洪武元年 (1368 年 ), 全国产铁总量高达1847.5 万市斤。

七年 , 铁总产量近905.3 万市斤 , 其中官铁占总额的1/2 。

2020版高考历史人教版一轮复习单元检测:(六)古代中国经济的基本结构与特点含答案解析

单元检测(六)古代中国经济的基本结构与特点一、选择题(每小题4分,共48分)1.(2019·雅安一模)汉代的铁农具在我国东北、西北均有大量出土,陕西还有成批成组的铁农具出土,其种类有耕具、起土器、中耕器和收割器等,式样多,规格统一。

这反映了汉代() A.官营手工业以生产农具为主B.农具生产的标准化和系列化C.铁犁牛耕技术开始普遍推广D.农具种类式样走向完备成熟解析:选B材料强调的是汉代的铁农具种类而非官营手工业的发展,故A项错误;由材料“种类有耕具、起土器、中耕器和收割器等,式样多”可知农具生产系列化,由材料“规格统一”可知生产标准化,故B项正确;结合所学,春秋战国时期铁犁牛耕出现并逐渐推广,汉代以后成为传统农业的主要耕作方式,故C项错误;隋唐时期曲辕犁的出现标志农具种类式样走向完备成熟,故D项错误。

2.西汉政府在丝织业发达地区设置官营丝织作坊,如齐郡有“三服官”主管制作“天子之服”,所属“作工各数千人,一岁所费数巨万”。

长安有东、西织室,汉元帝时,每年花费五千万钱以上。

这反映出汉代()A.丝织业的生产技术高超B.官营生产超过私营作坊C.官营丝织业生产规模大D.丝织业为政府垄断专卖解析:选C“作工各数千人,一岁所费数巨万”表明生产规模大,花费多,但没有涉及生产技术高超,故A项错误,C项正确;材料没有关于私营作坊生产的情况,二者无法比较,故B项错误;丝织业为政府垄断专卖与史实不符,家庭手工业也生产丝织品,故D项错误。

3.(2019·南宁摸底)下图为汉画像石《纺织》,画面上清晰地呈现出汉代纺织的三道工序,即一人调丝,一人络丝、并丝,一人踏机织作,图中所使用的脚踏提综式斜织机,是当时世界上最先进的织布工具。

据此可知,汉代()A.劳动人民勤劳智慧B.棉纺织业水平高超C.发明擀弹纺织技术D.文明程度世界领先解析:选A据材料“汉代纺织的三道工序”和“脚踏提综式斜织机,是当时世界上最先进的织布工具”说明汉朝的纺织技术非常先进,体现了劳动人民的智慧,故A项正确;依据所学,棉纺织业兴起于南宋后期而不是汉朝,故B项错误;据材料“一人调丝,一人络丝、并丝,一人踏机织作”可知没有擀弹纺织技术,故C项错误;材料表明汉朝纺织技术世界领先而不是文明,故D项错误。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

单元检测(六)古代中国经济的基本结构与特点一、选择题(每小题4分,共48分)1.(2019·雅安一模)汉代的铁农具在我国东北、西北均有大量出土,陕西还有成批成组的铁农具出土,其种类有耕具、起土器、中耕器和收割器等,式样多,规格统一。

这反映了汉代( )A.官营手工业以生产农具为主B.农具生产的标准化和系列化C.铁犁牛耕技术开始普遍推广D.农具种类式样走向完备成熟解析:选B 材料强调的是汉代的铁农具种类而非官营手工业的发展,故A项错误;由材料“种类有耕具、起土器、中耕器和收割器等,式样多”可知农具生产系列化,由材料“规格统一”可知生产标准化,故B项正确;结合所学,春秋战国时期铁犁牛耕出现并逐渐推广,汉代以后成为传统农业的主要耕作方式,故C项错误;隋唐时期曲辕犁的出现标志农具种类式样走向完备成熟,故D项错误。

2.西汉政府在丝织业发达地区设置官营丝织作坊,如齐郡有“三服官”主管制作“天子之服”,所属“作工各数千人,一岁所费数巨万”。

长安有东、西织室,汉元帝时,每年花费五千万钱以上。

这反映出汉代( )A.丝织业的生产技术高超B.官营生产超过私营作坊C.官营丝织业生产规模大D.丝织业为政府垄断专卖解析:选C “作工各数千人,一岁所费数巨万”表明生产规模大,花费多,但没有涉及生产技术高超,故A项错误,C项正确;材料没有关于私营作坊生产的情况,二者无法比较,故B项错误;丝织业为政府垄断专卖与史实不符,家庭手工业也生产丝织品,故D项错误。

3.(2019·南宁摸底)下图为汉画像石《纺织》,画面上清晰地呈现出汉代纺织的三道工序,即一人调丝,一人络丝、并丝,一人踏机织作,图中所使用的脚踏提综式斜织机,是当时世界上最先进的织布工具。

据此可知,汉代( )A.劳动人民勤劳智慧B.棉纺织业水平高超C.发明擀弹纺织技术D.文明程度世界领先解析:选A 据材料“汉代纺织的三道工序”和“脚踏提综式斜织机,是当时世界上最先进的织布工具”说明汉朝的纺织技术非常先进,体现了劳动人民的智慧,故A项正确;依据所学,棉纺织业兴起于南宋后期而不是汉朝,故B项错误;据材料“一人调丝,一人络丝、并丝,一人踏机织作”可知没有擀弹纺织技术,故C项错误;材料表明汉朝纺织技术世界领先而不是文明,故D项错误。

4.三国时期吴国以一隅之地与中原的曹魏相抗衡,东晋和南朝政权也都以半壁江山与北方各政权对峙。

长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在。

材料反映出( )A.南北经济发展处于平衡的状态B.南北对峙阻断了经济文化交流C.北方社会安定有利于恢复生产D.经济重心南移的趋势已经出现解析:选D 魏晋时期经济重心开始南移,北方经济重于南方,故A项错误;B项表述过于绝对,故B项错误;魏晋南北朝时期,北方战乱频繁,故C项错误;南方形成与北方对峙的政权,说明南方经济得到一定程度发展,故D项正确。

5.有学者指出,唐代以前的都城沿黄河轴线东迁西移,宋代以后的中国政治经济中心沿京杭大运河南北移动。

引起这一变化的最主要因素是( )A.北方人口大量南迁B.大运河的开凿C.生态环境历史变迁D.北方军事威胁解析:选C 根据所学唐朝以前的都城集中在黄土高原,但是由于水土流失严重,农业水平提升缓慢,满足不了政治经济需要,所以到了宋朝以后都城移动到了京杭大运河沿线,有利于物资运送保障都城的消费需要,故C项正确。

6.三国时,孙权开始兴建城隍庙;南北朝时,城隍是城市居民守御城池、保障治安的守护神;隋唐时期,城隍职掌又增加了雨旱丰歉、功名利禄、吉凶祸福、冥籍诸事等;宋代,传统的城隍信仰已列入国家祀典。

这说明( )A.官方正统思想压制民间文化发展B.儒教开始影响市民的日常生活C.城市发展拓展了城隍的信仰空间D.城隍庙是宣传迷信的封建堡垒解析:选C 题干主要论述城隍职掌的变化,并且在宋代城隍信仰已被列入国家祀典,说明官方并没有压制民间文化发展,故A项错误;题干中的“冥籍诸事”不属于儒家思想,故B项错误;题干论述了城隍职掌的变化,即由“守御城池、保障治安”到被“列入国家祀典”,说明随着城市的发展,城隍的信仰空间得到了很大的发展,故C项正确;城隍信仰并不全是封建迷信,故D项错误。

7.唐朝政府曾专门设置鸿胪寺来接待各国使节和宾客,在很多地方设置商馆以招待外商,又设互市监、市舶使来掌管对外贸易。

据此可知( )A.“重农抑商”政策遭到废弃B.中外文明交流日益频繁C.中枢权力体系高度完善D.文化开放心态开始形成解析:选 B “鸿胪寺”是“接待各国使节和宾客”,地方上的“商馆”是“招待外商”,与“重农抑商”政策无关,故A项错误;根据题干中“鸿胪寺”、各地方的“商馆”“互市监”“市舶使”等各自的职掌,可以得出唐朝时期中外文明的交流比较频繁,故B项正确;题干没有涉及中枢权力体系,故C项错误;在魏晋南北朝时期,中国文化的开放心态就已经开始形成了,故D项错误。

8.(2019·洛阳期中)唐代以前,百姓消费的日用品主要来自当地或周边地区;从唐代开始,日用品的生产不仅满足当地需要而且加入到长途贩运的行列。

出现这一现象表明唐代( )A.社会生产力水平显著提高B.百姓的消费水平提高C.长途贩运贸易已十分发达D.市场管理进一步放松解析:选A 唐朝“日用品的生产不仅满足当地需要而且加入到长途贩运的行列”,说明日用品的产量明显增加,社会生产力水平显著提高,故A项正确;材料反映出手工业生产力水平的提高,与消费水平的提高无关,故B项错误;材料只能说明唐朝长途贩运贸易的存在,故C项错误;材料没有涉及政府对市场的管理,故D项错误。

9.(2019·柳州联考)1565年,西班牙侵入菲律宾后开辟了菲律宾与墨西哥之间的商业航线,史称“马尼拉大帆船贸易”,形成了繁荣的“太平洋丝绸之路”。

此后中国的丝绸、瓷器等商品源源不断地输入拉丁美洲各地,美洲的白银至少有半数输往中国。

这对中国的影响是( )A.促使中国资本主义的产生B.进一步拉大与西班牙贸易逆差C.促进了明清农业与江南工商业的发展D.中国逐渐被卷入资本主义世界市场解析:选C 中国的资本主义萌芽于明朝中后期,是中国商品经济发展的产物,故A项错误;当时我国处于贸易顺差地位,故B项错误;材料中“中国的丝绸、瓷器等商品源源不断地输入拉丁美洲各地”,这极大地促进了明清农业和江南工商业的发展,故C项正确;D 项开始于鸦片战争后,故D项错误。

10.有学者在研究十六世纪中叶“嘉靖大倭寇”问题时认为:一是倭寇的主体是中国东南沿海的中小商人阶层;二是倭寇的最高领导是王直,是徽商出身,两者追求的是海上贸易的合法化。

材料表明( )A.民间贸易损害政府利益B.商帮力图扩展海外贸易C.官方贸易失去垄断地位D.“海禁”政策加剧倭寇之患解析:选 D 材料主要说的是中小商人阶层和大商帮都追求海上贸易的合法化,反对“海禁”政策,故A项错误;材料仅反映了对“海禁”政策的不满,故B项错误;官方贸易失去垄断地位不合题意,故C项错误;据材料“一是倭寇的主体是中国东南沿海的中小商人阶层;二是倭寇的最高领导是王直,是徽商出身,两者追求的是海上贸易的合法化”可知当他们的要求得不到满足时,就成了倭寇,故D项正确。

11.(2019·佛山一模)下表为中国某时段银钱比价A.白银的大量流入导致中国货币贬值B.不正当的国际贸易冲击了中国的金融秩序C.中国在对外贸易中依然占优势地位D.西方大规模经济侵略使自然经济逐步解体解析:选B 鸦片战争前,随着鸦片的大量输入,中国的白银开始大量外流,故A项错误;鸦片战争前,随着鸦片的大量输入,不正当的国际贸易冲击了中国的金融秩序,故B 项正确;随着鸦片的大量输入,中国在对外贸易中不再占优势地位,故C项错误;自然经济逐步解体是在鸦片战争后,故D项错误。

12.有学者认为,明清时期,江南是中国经济最发达的地区,但是因为该地区缺乏廉价能源,所以选择走上发展劳工密集型手工业的“最小阻力路径”。

这里的“最小阻力路径”()A.直接导致了能源缺乏B.催生了早期民族工业C.扼杀了资本主义萌芽D.阻碍了工业化的发展解析:选D 材料反映了明清手工业繁荣的基本概况,不会消耗大量能源,故A项错误;明清手工业繁荣推动资本主义萌芽产生,故B、C两项错误;明清手工业走劳工密集型道路阻碍了明清经济向近代转型,故D项正确。

二、非选择题(第13题25分,第14题12分,共37分)13.阅读材料,完成下列要求。

材料一纵观中国古代“丝绸之路”的历史,大致可以将其划分为两大历史阶段。

从西汉时期的张骞通西域至明代的郑和下西洋止,是第一个阶段。

这一时期,虽然也有一些域外国家或地区的物产,如西域的葡萄、核桃等植物以及胡琴等乐器传入中原地区,甚至还有一些如印度的佛教思想等也传入中国。

但是,就整体过程而言,中国始终是以先进文明输出国的姿态而出现或存在的,呈现出明显的中华文明向周边国家和地区辐射和扩散的色彩。

这是一种进步文明向不太进步地区的自然辐射,是一种高势能文化向低势能文化渗透与浸润的自然过程,基本上是各国间的和平、和谐发展。

第二个阶段,大致自清朝初年至其覆亡止。

此一时期,虽然清王朝实行了闭关锁国政策,但中外之间的联系并未完全中断。

除了西方国家的商人不断来华以外,诸如荷兰、西班牙、葡萄牙、英国、法国等国家都曾派遣使节来华,力图与中国建起商贸,甚至是国家的关系。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》材料二处于新航路和商路中心的英国是早期拓殖、奴隶贸易和争夺海外市场的主要国家,它先后打败西、荷、法,树立了海上霸权、商业霸权和殖民霸权。

18世纪60年代,成为“日不落帝国”。

它拥有的殖民地之广、市场之大,在当时世界上是独一无二的,世界殖民霸主地位就此确立了。

有几种条件决定了工业革命首先发生在英国,但如此广阔的市场、廉价原料产地和对商品的大量需求,无疑是首发工业革命的一个强劲动力。

——摘编自杨子坤《资本主义“世界市场”史概要》(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代“丝绸之路”大致划分为两大历史阶段的主要依据。

(12分)(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代“丝绸之路”与近代世界市场的异同。

(13分)解析:第(1)问,从两个不同时期中国在世界所处的地位分析。

第(2)问,首先结合两者对世界联系的推动和文明的传播来分析,其次从贸易中心、贸易方式、深远影响等方面分析。

答案:(1)西汉到明初中国处于先进文明输出国的地位;中华文明通过自然辐射影响周边;中国政府大多采取积极开放的对外政策。

而明清时期中国逐步落后世界;清政府采取闭关政策或被迫开放的态度;西方国家主动来华,西学东渐进程逐渐加深,西方侵略中国。

(2)同:均加强世界联系,传播先进文明。

异:“丝绸之路”时中国处于主动地位,大多为和平交往方式,各种文明和谐发展,文明传播多为自然辐射,但始终没能促进中国向近代社会转型;世界市场以西方为中心,各国通过武装殖民掠夺,争夺霸权,强制输出西方文明,促进了欧洲资本主义的发展和社会转型。