最新高中语文文言文知识点总结

高考语文文言文知识点总结归纳(二篇)

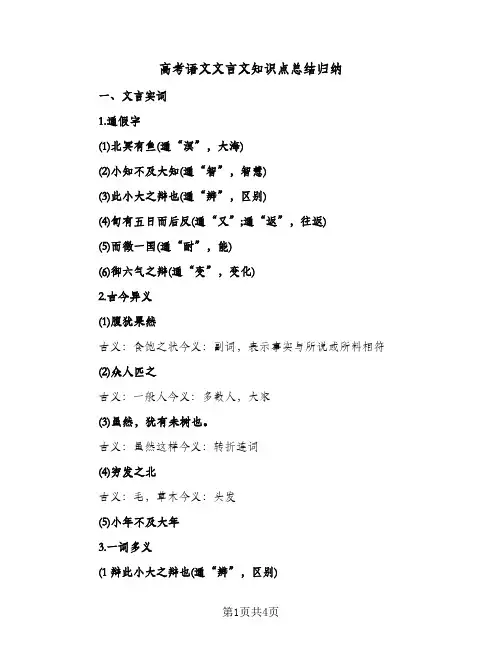

高考语文文言文知识点总结归纳一、文言实词1.通假字(1)北冥有鱼(通“溟”,大海)(2)小知不及大知(通“智”,智慧)(3)此小大之辩也(通“辨”,区别)(4)旬有五日而后反(通“又”;通“返”,往返)(5)而徵一国(通“耐”,能)(6)御六气之辩(通“变”,变化)2.古今异义(1)腹犹果然古义:食饱之状今义:副词,表示事实与所说或所料相符(2)众人匹之古义:一般人今义:多数人,大家(3)虽然,犹有未树也。

古义:虽然这样今义:转折连词(4)穷发之北古义:毛,草木今义:头发(5)小年不及大年3.一词多义(1辩此小大之辩也(通“辨”,区别)而御六气之不辩(通“变”,变化)(2)知之二虫又何知(动词,知道)小知不及大知(名词,智慧)(3)名北冥有鱼,其名为鲲(名词,名称)圣人无名(名词,声名)(4)息去以____月息者也(名词,气息,这里指风)生物之以息相吹也(名词,气息)4.词类活用(1)名词用作动词。

而后乃今将图南(往南飞)/奚以之九万里而南为(往南飞)(2)使动用法。

德合一君(使……满意)/彼于致福者(使……到来)/而徵一国者(使……信任)三、文言句式1.判断句(1)此小大之辩也(“也”表示判断语气)(2)《齐谐》者,志怪者也(“者……也”表示判断语气)(3)穷发之北,有冥海者,天池也(“者……也”表示判断语气)2.省略句(1)翱翔(于)蓬蒿之间(省略介词“于”)(2)且举世誉之而(宋荣子)不加劝(省略主语“宋荣子”)(3)众人匹(于)之(省略介词“于”)(4)众人匹之,(众人)不亦悲乎(省略主语“众人”)3.疑问句(1)奚以之九万里而南为(奚以为,表示疑问语气)(2)奚以知其然也(“奚以”,表示疑问语气)(3)彼且奚适也(“奚”,表示疑问语气)4.倒装句(1)而莫之天阏者(夭阏之,宾语前置)(2)彼且奚适也(适奚,宾语前置)(3)奚以知其然也(以奚,宾语前置)(5)翱翔蓬蒿之间(于蓬蒿之间翱翔,介宾短语后置)高考语文文言文知识点总结归纳(二)(一)判断句:1、“离骚”者,犹离忧也。

【高中语文】文言文知识点总结(全集)(最新最全)

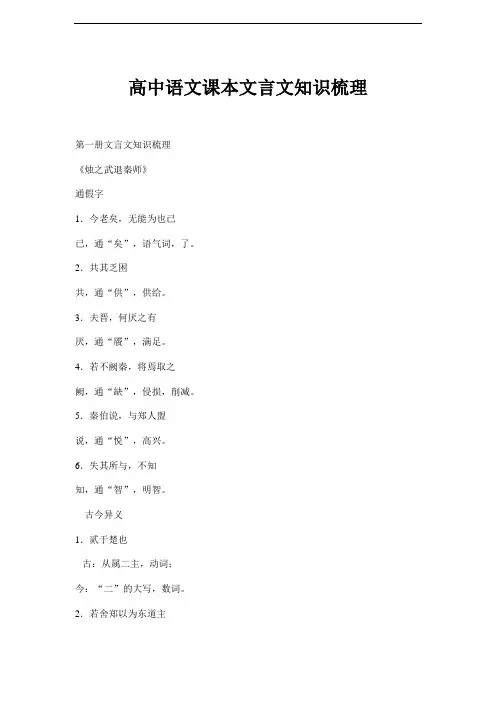

高中语文课本文言文知识梳理第一册文言文知识梳理《烛之武退秦师》通假字1.今老矣,无能为也已已,通“矣”,语气词,了。

2.共其乏困共,通“供”,供给。

3.夫晋,何厌之有厌,通“餍”,满足。

4.若不阙秦,将焉取之阙,通“缺”,侵损,削减。

5.秦伯说,与郑人盟说,通“悦”,高兴。

6.失其所与,不知知,通“智”,明智。

古今异义1.贰于楚也古:从属二主,动词;今:“二”的大写,数词。

2.若舍郑以为东道主古:东方道路上的主人;今:泛指设宴请客的主人。

3.行李之往来,共其乏困古:使者,出使的人;今:指外出之人随身携带的物品。

4,微夫人之力不及此古:那个人;今:尊称一般人的妻子。

《勾践灭吴》7.南至于句无句,通“勾”。

8.将帅二三子夫妇以蕃帅,通“率”,率领。

9.令壮者无取老妇取,通“娶”,娶妻。

10.将免者以告免,通“娩”,分娩。

11.三年释其政政,通“征”,征税。

12.而摩厉之于义摩厉,通“磨砺”,切磋。

13.无不铺也铺,通“哺”,给人食物吃。

14.无不歇也欼,通“啜”,给人水喝。

15.衣水犀之甲者亿有三千有,通“又”,用于整数与零数之间。

5.然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也古:像爪和牙一样,指帮助者或得力助手;今:比喻坏人的党羽。

6.将不可改于是矣古:对这种局面;今:连词,表示后一事紧接着前一事。

7.以暴露百姓之骨于中原古:原野;今:指黄河中下游地区。

8.丈夫二十不取古:男子;今:男女两人结婚后,男子是女子的丈夫。

《邹忌讽齐王纳谏》16.徐公来,孰视之孰,通“熟”,仔细。

9,今齐地方千里古:土地方圆;今:指某一区域。

《触龙说赵太后》17.少益耆食耆,通“嗜”,喜爱。

18.必勿使反反,通“返”,返回。

《季氏将伐颛臾》19.无乃尔是过与与,通“欤”,句末语气词。

《寡人之子国也》20.则无望民之多于邻国也无,通“毋”,不要。

21.颁白者不负戴于道路矣颁,通“斑”,花白。

22.涂有饿莩而不知发涂,通“途”,道路。

高中语文:文言文知识点总结归纳

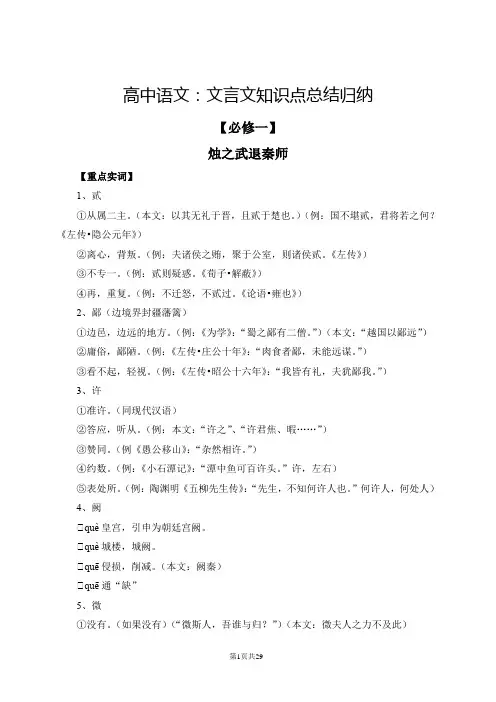

高中语文:文言文知识点总结归纳【必修一】烛之武退秦师【重点实词】1、贰①从属二主。

(本文:以其无礼于晋,且贰于楚也。

)(例:国不堪贰,君将若之何?《左传•隐公元年》)②离心,背叛。

(例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。

《左传》)③不专一。

(例:贰则疑惑。

《荀子•解蔽》)④再,重复。

(例:不迁怒,不贰过。

《论语•雍也》)2、鄙(边境界封疆藩篱)①边邑,边远的地方。

(例:《为学》:“蜀之鄙有二僧。

”)(本文:“越国以鄙远”)②庸俗,鄙陋。

(例:《左传•庄公十年》:“肉食者鄙,未能远谋。

”)③看不起,轻视。

(例:《左传•昭公十六年》:“我皆有礼,夫犹鄙我。

”)3、许①准许。

(同现代汉语)②答应,听从。

(例:本文:“许之”、“许君焦、暇……”)③赞同。

(例《愚公移山》:“杂然相许。

”)④约数。

(例:《小石潭记》:“潭中鱼可百许头。

”许,左右)⑤表处所。

(例:陶渊明《五柳先生传》:“先生,不知何许人也。

”何许人,何处人)4、阙①què皇宫,引申为朝廷宫阙。

①què城楼,城阙。

①quē侵损,削减。

(本文:阙秦)①quē通“缺”5、微①没有。

(如果没有)(“微斯人,吾谁与归?”)(本文:微夫人之力不及此)②细小,轻微。

(同现义)③衰败国势衰微。

④精微微言大义。

(成语)⑤微服暗访:乔装。

⑥卑贱,人微言轻。

(低微)《史记•曹相国世家》:“参如微时,与萧何善。

”⑦隐蔽,不显露,悄悄。

见微知著(成语)微访(暗中查访)6、敝①坏,破旧。

方苞《左忠毅公逸事》:“使史更敝衣草屦。

”敝帚自珍②谦词敝人。

③疲惫。

(例:《资治通鉴》:“曹操之众,远来疲敝。

”)④损害,衰败。

(本文:因人之力以敝之。

)使……疲敝。

【重点虚词】1、以①以其无礼于晋——因为,连词。

②敢以烦执事——以乱易整——拿,用,介词。

③越国以鄙远——表目的,来,连词。

④焉用亡郑以陪邻?——表结果,用来,连词。

⑤若舍郑以(之)为东道主——把,介词。

高中文言文常识整理

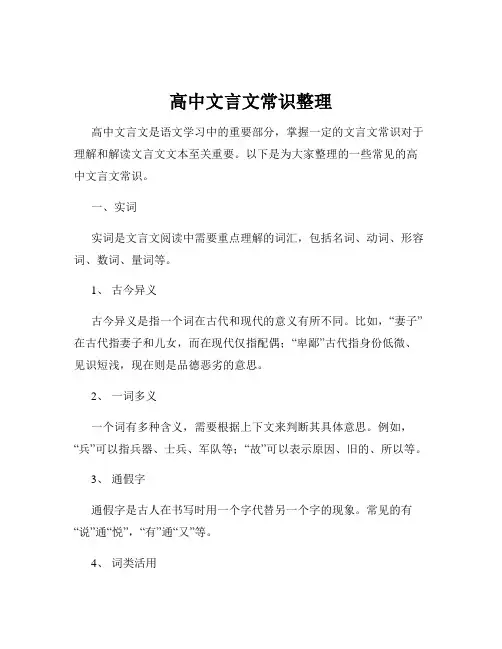

高中文言文常识整理高中文言文是语文学习中的重要部分,掌握一定的文言文常识对于理解和解读文言文文本至关重要。

以下是为大家整理的一些常见的高中文言文常识。

一、实词实词是文言文阅读中需要重点理解的词汇,包括名词、动词、形容词、数词、量词等。

1、古今异义古今异义是指一个词在古代和现代的意义有所不同。

比如,“妻子”在古代指妻子和儿女,而在现代仅指配偶;“卑鄙”古代指身份低微、见识短浅,现在则是品德恶劣的意思。

2、一词多义一个词有多种含义,需要根据上下文来判断其具体意思。

例如,“兵”可以指兵器、士兵、军队等;“故”可以表示原因、旧的、所以等。

3、通假字通假字是古人在书写时用一个字代替另一个字的现象。

常见的有“说”通“悦”,“有”通“又”等。

4、词类活用词类活用是指某些词在特定的语言环境中临时改变了词性和用法。

比如,名词作动词,“沛公军霸上”中的“军”,原本是名词“军队”,这里用作动词“驻军”;形容词作名词,“将军身被坚执锐”中“坚”和“锐”分别指坚固的铠甲和锐利的武器;动词的使动用法,“项伯杀人,臣活之”中“活”是“使……活”的意思。

二、虚词虚词在文言文中虽然数量不多,但用法灵活,对理解文意有重要作用。

1、而“而”可以表示并列、转折、承接、递进、修饰等关系。

如“敏而好学”中是并列关系;“人不知而不愠”中是转折关系;“温故而知新”中是承接关系。

2、之“之”的用法有很多,如作助词“的”,“水陆草木之花”;作代词,代指人、事、物,“渔人甚异之”;作动词,“送孟浩然之广陵”中“之”是“到、去”的意思。

3、以“以”可以作介词,表示凭借、因为、用等,也可以作连词,表目的或结果。

如“以勇气闻于诸侯”中是凭借的意思;“不以物喜,不以己悲”中是因为的意思;“愿以十五城请易璧”中是用的意思。

4、于“于”作介词,可表示在、到、向、对于等。

如“战于长勺”是在的意思;“皆朝于齐”是到的意思;“胡不见我于王”是向的意思。

三、特殊句式1、判断句常见的判断句标志有“……者,……也”“……,……也”“……者,……”等。

新高考必背文言文古诗词汇总

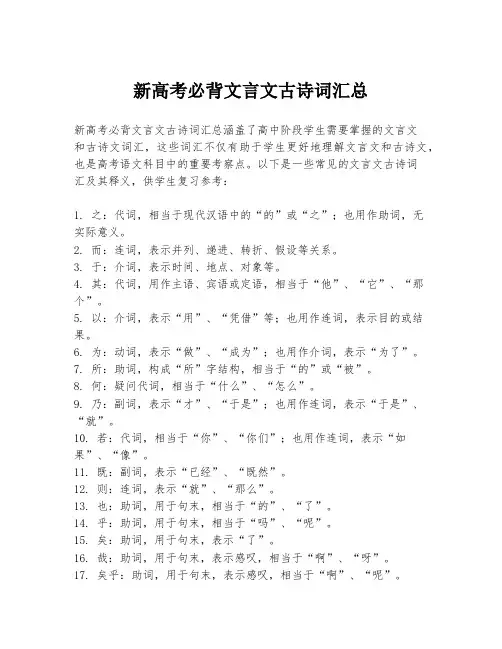

新高考必背文言文古诗词汇总新高考必背文言文古诗词汇总涵盖了高中阶段学生需要掌握的文言文和古诗文词汇,这些词汇不仅有助于学生更好地理解文言文和古诗文,也是高考语文科目中的重要考察点。

以下是一些常见的文言文古诗词汇及其释义,供学生复习参考:1. 之:代词,相当于现代汉语中的“的”或“之”;也用作助词,无实际意义。

2. 而:连词,表示并列、递进、转折、假设等关系。

3. 于:介词,表示时间、地点、对象等。

4. 其:代词,用作主语、宾语或定语,相当于“他”、“它”、“那个”。

5. 以:介词,表示“用”、“凭借”等;也用作连词,表示目的或结果。

6. 为:动词,表示“做”、“成为”;也用作介词,表示“为了”。

7. 所:助词,构成“所”字结构,相当于“的”或“被”。

8. 何:疑问代词,相当于“什么”、“怎么”。

9. 乃:副词,表示“才”、“于是”;也用作连词,表示“于是”、“就”。

10. 若:代词,相当于“你”、“你们”;也用作连词,表示“如果”、“像”。

11. 既:副词,表示“已经”、“既然”。

12. 则:连词,表示“就”、“那么”。

13. 也:助词,用于句末,相当于“的”、“了”。

14. 乎:助词,用于句末,相当于“吗”、“呢”。

15. 矣:助词,用于句末,表示“了”。

16. 哉:助词,用于句末,表示感叹,相当于“啊”、“呀”。

17. 矣乎:助词,用于句末,表示感叹,相当于“啊”、“呢”。

18. 夫:助词,用于句首或句中,相当于“那”、“这个”。

19. 者:助词,用于句末,表示“的人”、“的事”。

20. 矣:助词,用于句末,表示“了”。

古诗文词汇:1. 桃之夭夭:形容桃花盛开的样子。

2. 窈窕淑女:形容女子体态轻盈,举止优雅。

3. 君子好逑:指男子有好的配偶。

4. 关关雎鸠:形容雎鸠鸟的叫声,比喻男女相爱。

5. 青青子衿:形容年轻学子的朝气蓬勃。

6. 悠悠我心:形容内心长久的思念。

7. 蒹葭苍苍:形容芦苇茂盛的样子。

高考文言文知识点归纳总结

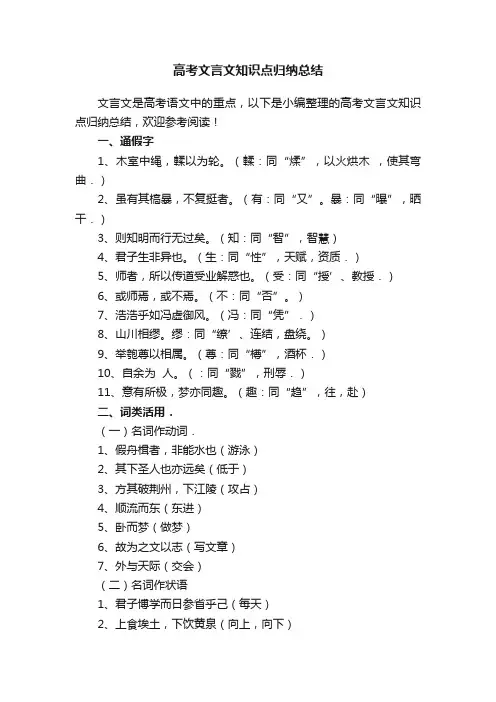

高考文言文知识点归纳总结文言文是高考语文中的重点,以下是小编整理的高考文言文知识点归纳总结,欢迎参考阅读!一、通假字1、木室中绳,輮以为轮。

(輮:同“煣”,以火烘木,使其弯曲.)2、虽有其槁暴,不复挺者。

(有:同“又”。

暴:同“曝”,晒干.)3、则知明而行无过矣。

(知:同“智”,智慧)4、君子生非异也。

(生:同“性”,天赋,资质.)5、师者,所以传道受业解惑也。

(受:同“授’、教授.)6、或师焉,或不焉。

(不:同“否”。

)7、浩浩乎如冯虚御风。

(冯:同“凭”.)8、山川相缪。

缪:同“缭’、连结,盘绕。

)9、举匏尊以相属。

(尊:同“樽”,酒杯.)10、自余为人。

(:同“戮”,刑辱.)11、意有所极,梦亦同趣。

(趣:同“趋”,往,赴)二、词类活用.(一)名词作动词.1、假舟楫者,非能水也(游泳)2、其下圣人也亦远矣(低于)3、方其破荆州,下江陵(攻占)4、顺流而东(东进)5、卧而梦(做梦)6、故为之文以志(写文章)7、外与天际(交会)(二)名词作状语1、君子博学而日参省乎己(每天)2、上食埃土,下饮黄泉(向上,向下)3、西望夏口,东望武昌(向西,向东)4、月明星稀,乌鹊南飞(向南)5、日与其徒上高山(每天)6、四望如一(名词用作状语,向四面;数词用作形容词,相同)(三)形容词作名词1、其曲中规(弯曲的弧度)2、吾未见其明也(高明的地方)3、絮青缭白(青山,自水)4、自远而至(远处)5、穷山之高而止(顶点)(四)形容词做动词1、不知东方之既白(显出白色)2、穷回溪(走到尽头)3、穷山之高而止(走到尽头)(五)使动用法1、舞幽整之潜蛟(使…··起舞)2、泣孤舟之嫠妇(使……哭泣).(六)意动用法1、吾从而师之(以……为师.)2、而耻学于师(以……为耻.)3、孔子师郯子(以……为师。

)4、侣鱼虾而友麋鹿(以…··为侣,以……为友.)5、始指异之(以……为异.)三、古今异义.1、輮以为轮古义:把……做成今义:认为2、金就砺则利古义:文中指金属制成的刀剑等今义:黄金3、君子博学而日参省乎己古义:广泛地学习今义:学问广博精深4、古之学者必有师古义:求学的人今义:指在学术上有一定成就的`人5、是故,弟子不必不如师古义:不一定今义:不需要6、无贵无贱,无长无少古义:无论今义:没有,常为否定副词7、吾从而师之古义:跟随、而且今义:表目的或结果的连词8、今之众人古义:一般人今义:许多人9、小学而大遗古义:小的方面学习今义:指小学教育的阶段10、徘徊于斗牛之间古义:斗宿和牛宿,都是星宿名今义:一种游戏方式11、白露横江古义:白茫茫的水汽今义:二十四节气之一12、凌万顷之茫然古义:旷远的样子今义:完全不知道的样子13、于是饮酒乐甚古义:在这个(时候)今义:表示后一事紧接着前一事14、然后知是山之特立古义:这样之后今义· 表示一件事情之后接着又发生另一件事情15、颓然就醉古义:倒喝,文中指身子倾倒的样子今义:精神萎靡不振16、游于是乎始古义:从此今义· 表示一件事情之后接着又发生另一件事情四、虚词归纳.(一)而1、连词,表转折(1)青,取之于蓝而青于蓝(2)冰,水为之而寒于水(3)臂非加长也,而见者远(4)声非加疾也,而闻者彰(5)惑而不从师(6)浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止(7)逝者如斯,而未尝往也(8)盈虚者如彼,而卒莫消长也(9)而未始知西山之怪特(10)悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯(11)而不知其所穷(12)至无所见而犹不欲归(13)小学而大遗2、连词,表修饰(1)吾尝终日而思矣(2)吾尝跂而望矣(3)登高而招(4)顺风而呼(5)则群聚而笑之(6)倚歌而和之(7)自其不变者而观之(8)施施而行,漫漫而游(9)攀援而登,箕踞而遨3、连词,表递进(1)君子博学而日参省乎己(2)则知明而行无过矣4、连词,表并列(1)蟹六跪而二螯.(2)授之书而习其句读者(3)侣鱼虾而友麋鹿5、连词,表承接(1)积善成德,而神明自得(2)人非生而知之者(3)吾从而师之(4)择师而教之(5)正襟危坐,而问客曰(6)拔草而坐,倾壶而醉(7)卧而梦(8)觉而起,起而归(9)自远而至6、连词,表因果自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎7、连词,表条件穷山之高而止8、与“己”运用,表陈述语气如是而已(二)焉1、积土成山,风雨兴焉(兼词,于之,从这里)2、积水成渊,蛟龙生焉(兼词,于之,从这里)3、积善成德,而神明白得,圣心备焉(句末语气助词,了)(三)之1、代词.(1)青,取之于蓝(代靛青)(2)冰,水为之而寒于水(代“冰” )(3)人非生而知之者(指代知识、道理等)(4)授之书而习其句读者(指代童子)(5)巫医乐师百工之人(代词,这)(6)郯子之徒(代词,这)(7)作师说以贻之(代词,他,指代李蟠)(8)盖将自其变者而观之(代词,它)(9)耳得之而为声(代词,它)(10)取之无禁,用之不褐(代词,它们)(11)始指异之(代词,它,指西山)(12)故为之文以志(代词,它,指宴游西山这件事)(13)圣人之所以为圣(指代这件事)2、助词.(1)不如须臾之所学(用于定语和中心词间,无实义)(2)彼童子之师(的)(3)非蛇蟠之穴,无可寄托者(的)(4)古之学者必有师(的)(5)以为凡是州之山水有异态者(的)(6)月出于东山之上(的)(7)则凡数州之土壤,皆在任席之下(的)(9)蚓无爪牙之利,筋骨之强(定语后置的标志)(10)句读之不知,惑之不解(宾语前置的标志)(11)凌万顷之茫然(定语后置的标志)(12)师道之不传也久矣(主谓之间取消句子独立性)(13)哀吾生之须臾,羡长江之无穷(主谓之间取消句子独立性)(14)苟非吾之所有(主谓之间取消句子独立性)(15)吾与子之所共适(主谓之间取消句子独立性)(16)道之所存,师之所存也(主谓之间取消句子独立性)(17)夫庸知其年之先后生于吾乎(主谓之间取消句子独立性)(18)然后知是山之特立(主谓之间取消句子独立性)(19)不知日之入(主谓之间取消句子独立性)。

高考文言文知识梳理 高中文言文知识大全

高考文言文知识梳理高中文言文知识大全高中文言文是高考语文中的重要组成部分,对于许多同学来说,可能会感到有些头疼。

但只要我们系统地梳理和掌握相关知识,就能在高考中应对自如。

下面就为大家详细梳理一下高中文言文的知识要点。

一、实词实词是文言文阅读的基础,理解实词的含义对于读懂文言文至关重要。

1、古今异义有些实词在古代和现代的意义有很大的不同。

比如“妻子”,在古代指妻子和儿女,而在现代仅指男子的配偶。

“无论”在古代是“更不用说”的意思,现在则表示“不管、不论”。

2、一词多义一个实词往往有多个意思。

例如“兵”,可以指兵器(“非兵不利”),也可以指士兵(“赵兵果败”),还可以指战争(“兵者,国之大事”)。

3、词类活用词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时改变了词性和用法。

常见的有名词用作动词(“沛公军霸上”,“军”本为名词,这里用作动词,意为“驻军”)、名词作状语(“相如廷叱之”,“廷”意为“在朝堂上”)、动词用作名词(“追亡逐北”,“亡”“北”指逃亡的人、败北的人)、形容词用作动词(“春风又绿江南岸”,“绿”意为“使……变绿”)等。

4、通假字通假字是古人在书写时用音同或音近的字代替本字的现象。

比如“蚤”通“早”(“旦日不可不蚤自来谢项王”),“说”通“悦”(“秦王不说”)。

二、虚词虚词在文言文中虽然数量不多,但使用频率高,用法灵活。

1、而“而”的用法多样,可以表示并列(“黑质而白章”)、承接(“温故而知新”)、转折(“青,取之于蓝,而青于蓝”)、修饰(“吾尝跂而望矣”)、假设(“人而无信,不知其可也”)等关系。

2、以“以”常见的用法有:表示凭借(“以勇气闻于诸侯”)、因为(“不以物喜,不以己悲”)、把(“以是人多以书假余”)、用(“愿以十五城请易璧”)等。

3、之“之”的用法有:作代词(“君将哀而生之乎”)、助词(“蚓无爪牙之利”,定语后置的标志)、动词(“吾欲之南海”,去、到)等。

4、于“于”常表示在(“战于长勺”)、到(“箕畚运于渤海之尾”)、对、对于(“于其身也,则耻师焉”)等。

高三语文文言文知识点整理

高三语文文言文知识点整理

一、实词

1. 通假字

- 整理方法:在学习文言文时,遇到难以理解的字,如果根据上下文解释不通,就要考虑是否为通假字。

通假字的读音一般按照所通字的读音来读。

2. 古今异义

- 感情色彩变化:如“爪牙”,古代指得力的助手,是褒义词,现在指坏人的帮凶,是贬义词。

3. 一词多义

- 以“绝”为例:

二、虚词

1. 之

- 助词:

- 代词:

2. 而

3. 其

- 代词:

- 语气词:

三、特殊句式

1. 判断句

2. 被动句

3. 宾语前置句

4. 定语后置句

5. 状语后置句(介宾短语后置句)

四、词类活用

1. 名词作动词

- 识别方法:当名词出现在谓语的位置上,并且这个名词的意义不能按照正常的名词意义来理解时,就要考虑是否为名词作动词。

2. 名词作状语

- 类型:

3. 形容词作名词

- 识别方法:形容词处在主语或宾语的位置上,具有明显的表示人或事物的特征或性质的意义时,往往活用为名词。

4. 形容词作动词

- 识别方法:当形容词后面带了宾语,或者形容词处在谓语的位置上,并且不是表示事物的性质状态,而是表示动作行为时,就要考虑形容词作动词。

5. 使动用法

6. 意动用法。

2025届高考语文复习:文言文阅读专题知识梳理

2025高考语文一轮复习——文言文阅读专题知识梳理一、考查形式多以选择、简答的形式考查。

一般考查实词、虚词、文言断句、古代文化常识、筛选概括信息、翻译等。

二、知识讲解(一)五类常考实词1.通假字所谓通假,就是两字通用或这个字借用为那个字。

它的分类如下:(1)通用字:两个读音相同或相近、意义也相通的字,古代可以写这个,也可以写那个。

例:《烛之武退秦师》中“失其所与,不知”的“知”就是“智”的意思,“知”和“智”这两个字在古代是通用的,现代一般认为“知”通“智”。

(2)假借字:两个读音相同或相近、意义毫不相干的字,古代有时也可以借代。

例:《鸿门宴》中“旦日不可不蚤自来谢项王”的“蚤”,本义是跳蚤,因为它和“早”的读音相同,被借用了“早”的意义。

“早”是本字,“蚤”是假借义,“蚤”是“早”的假借字,“蚤”通“早”。

(3)古今字:一个汉字(古字)原有几个意义,后为区别,另造一个新字(今字)来表示其中的一个或几个意义。

例:《师说》中“师者,所以传道受业解惑也”的“受”字是古字,“授”是今字。

2.一词多义一词多义现象在文言文中相当普遍。

把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。

如“道”的本义是“路途、道路”。

词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。

如“道”的引申义为“方向、方法、道理”。

词的比喻义,就是词建立在比喻基础上所产生的意义。

如“爪牙”的本义是“鸟兽的爪子和牙齿”,比喻义是“得力的帮手或武士”,现在属贬义词。

3.古今异义古今异义是指古今字形相同而意义和用法不同的词语。

这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中形成的,大致包括词意扩大、词意缩小、词意转移、词意强化、感情色彩变化几种。

(1)词义扩大:古义的范围小于今义。

如“中国”,古义指“中原地区”,今义指“整个中国”。

(2)词义缩小:古义的范围大于今义,今义一般包含在古义之中。

高中文言文知识点总结

高中文言文知识点总结在我们平凡无奇的学生时代,大家都背过各种知识点吧?知识点就是“让别人看完能理解”或者“通过练习我能掌握”的内容。

哪些才是我们真正需要的知识点呢?以下是小编为大家整理的高中文言文知识点总结,仅供参考,大家一起来看看吧。

高中文言文知识点总结 1爱1、爱其子,择师而教之(爱护)2、秦爱纷奢,人亦念其家(喜欢,爱好)3、齐国虽褊小,我何爱一牛(爱惜,吝惜)4、向使三国各爱其地(爱惜,吝惜)5、予独爱莲之出淤泥而不染(爱慕,欣赏)6、古之遗爱也(恩惠)7、爱而不见,搔首踯躅(隐蔽,躲藏)安1、风雨不动安如山(安稳)2、何故置某于安闲之地。

(安全)3、然后得一夕安寝(安逸)4、则宜抚安,与结盟好(安抚,抚慰)5、离山十里有王平安营(安置、安放)6、将军迎操,欲安所归乎(哪里)7、衣食所安(养生)8、既来之,则安之(使---安)被1、禹,汤被之矣(蒙受,遭受)2、信而见疑,忠而被谤,能无怨乎(表示被动)3、将军身被坚执锐,(通披穿在身上或披在身上)4、被发行吟泽畔(通“披”披散)5、一日昼寝帐中,落被于地(被子)6、大雪逾岭,被南越中数州(覆盖)倍1、愿伯具言臣之不敢倍德也(通背,背叛,违背)2、五则攻之,倍则分之(一倍,加倍)3、焉用亡邻以倍郑(增加)4、每逢佳节倍思亲(越发、更加)本1、凡植木之隆,其本欲舒,(草本的根或茎干)2、盖亦反其本矣(根本。

基础)3、本在冀州之南(本来,原来)4、今存其本不忍废,道中手自钞录(版本,稿本)5、是无难,别具本间章(臣子给皇帝的奏章或书信)6、若止印三二本(量词,书册的计量单位)7、此之谓失其本心(天赋的善心)8、本未倒置(树根,树梢,引申为主次,先后等)9、抑本其成败之迹(推究本源、考查)鄙1、蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富(边界地方)2、鄙贱之人,不知将军宽之至此也(庸俗,浅陋,鄙俗)3、鄙人不知忌讳。

(鄙人,复合词,自称的谦辞)4、孔子鄙其小器(轻视)兵1、收天下之兵,聚之咸阳(兵器,军械)2、赵亦盛设兵以待秦,秦不敢动(士兵,军队)3、故上兵伐谋,其次伐交(用兵策略,战略)4、左右欲兵之(用兵器杀人)5、赢闻晋鄙之兵符常在王卧内(兵符,复合词,古代调兵用的凭证)病1、君之病在肌肤,不治将益深(疾病)2、向吾不为斯役,则久已病矣(困苦,困乏)3、不如舜,不如周公,吾之病也(毛病,缺点)4、范宣子为政,诸侯之币重,郑人病之(担心,忧虑)5、夫粜,二十病农,九十病末(损害)6、今人乃以俭相诟病(责备、羞辱)察1、徐而察之,则山下皆石穴罅(仔细看,观察)2、向察众人之议,专欲误将军(详审)3、虽不能察,必以情(了解,弄清楚)4、人又谁能以身之察察(察察,洁白的样子)5、明足以察秋毫之末(看清楚)6、人至察则无鱼(精明)朝1、朝服衣冠(zhāo早晨)2、相如每朝时,常称病(朝见,朝拜)3、强国请服,弱国入朝(朝见,朝拜)4、于是入朝见威王(朝廷)5、两朝开济老臣心(朝代)6、期年不听朝(朝政)7、坐南朝北(对、向)曾1、曾不能毁山之一毛(用作加强语气,有时相当于连----都----或竟、竟然)2、寻常巷陌,人道寄奴曾住(曾经)3、而侯生曾无一言半辞送我(竟然)4、是高、曾时为一户(与自己隔两代的亲属)5、曾益其所不能(通增,增加)乘1、乘犊车,从吏卒(驾车,坐车,骑马)2、因利乘便,宰割天下(趁着,凭借)3、自京师乘风雪(冒着)4、比至陈,车六七百乘,(shèng量词,古时一车四马为一乘)5、乘鄂渚而反顾兮(登上)6、以乘韦先,牛二十犒师(shèng四)诚1、帝感其诚(真心真意)2、战败而亡,诚不得已(实在,的确)3、今将军诚能命猛将统兵数万(果真,如果)4、帝感其诚(诚心,诚意)除1、黎明即起,洒扫庭除(台阶)2、为汉家除残去秽(清除,去掉)3、举先王之政,以兴利除弊(清除,去掉)4、即除魏阉废祠之址以葬之(整修,修理)5、予除右丞相兼枢密使(拜官授职)6、扶辇下除(门屏之间)辞1、而侯生曾无一言半辞送我(言词,言语)2、皆好辞而以赋见称(文词,文学)3、动以朝廷为辞(藉口)4、臣死且不避,卮酒安足辞(推辞)5、我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城(告别,辞别)6、陶渊明的《归去来兮辞》(古代的一种文体)7、大礼不辞小让(讲究,计较)8、博闻强志,明于治乱,娴于辞令(辞令,应酬的言辞)9、秦王恐其破璧,乃辞谢(辞谢,婉言道歉)10、近者奉辞伐罪(命令)从1、沛公旦日从百余骑来见项王(跟随,随从)2、臣从其计,大王亦幸赦臣(听从,顺从)3、惑而不从师,其为惑也(向---学习)4、樊哙从良坐(依傍)5、从此道至吾军(由,自)6、弟走从军阿姨死(参与)7、其从如云(随从的人)8、欲不可从(放纵)9、升死,其印为予群从所得(zòng次于最亲的亲属,堂房亲属)10、合从缔交,相与为一(通纵。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高中语文文言文知识点总结《烛之武退秦师》知识点一、一词多义“之”1、公从之(代佚之狐的建议)2、许之(人称代词,郑文公)3、将焉取之(增加的土地,代词)4、子犯请击之(秦国,代词)5、臣之壮也,犹不如人(用于主谓之间,取消句子独立性)6、邻之厚,君之薄也(用于主谓之间,取消句子独立性)7、行李之往来,共其乏困(用于主谓之间,取消句子独立性)“以”“而”1、吾不能早用子,今急而求之,是寡人之过也(连词,表承接)2、敢以烦执事(介词,拿)3、越国以鄙远(连词,表承接)4、因人之力而敝之(连词,表转折)5、以乱易整,不武(介词,拿、用)“焉”1、子亦有不利焉(语气词)2、焉用亡郑以陪邻(疑问副词,何)3、朝济而夕设版焉(兼词,“于之”,在那里)4、将焉取之(疑问代词,哪里)“其”1、以其无礼于晋(代词,郑国)2、君知其难也(代词,这件事)3、吾其还也(表商量或希望语气)注:思考练习三中“若、说、辞、鄙、微”自己整理到积累本上。

二、通假字1、今老矣,无能为也已(通“矣”)2、行李之往来,共其乏困(通“供”,供给)3、秦伯说(同“悦”)4、失其所与,不知(同“智”,明智)三、词类活用1、晋军函陵、秦军汜南(名词用作动词,驻扎)2、既东封郑(封,疆界。

这里用作动词,使……成为疆界)3、若不阙秦(使动用法,使……削减)4、因人之力而敝之,不仁(形容词作动词,损害)5、越国以鄙远(名词的意动用法,把……当作边邑)6、若亡郑而有益于君(使动用法,使……灭亡)7、烛之武退秦师(使动用法,使……撤兵)四、古今异义1、夫人(古义为“那个人”,今义为“妻子”的尊称)2、行李(古义为“出使的人”,今义为“出门时所带包裹”)五、特殊句式1、状语后置(介词结构后置)A. 以其无礼于晋B. 若亡郑而有益于君C. 佚之狐言于郑伯2、省略句A. 晋军(于)函陵,秦军(于)汜南 (省略介词“于”)B.(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人;……”(省略主语)C. 敢以(之)烦执事(省略介词宾语,以之)3、宾语前置夫晋,何厌之有(“之”作宾语前置的标志)《鸿门宴》知识点归纳一、通假字1、距关,毋内诸侯。

距,通“拒”,把守。

毋,通“无”,不要。

内,通“纳”,接纳,进入。

2、张良出,要项伯。

要,通“邀”,邀请。

3、愿伯具言臣之不敢倍德也倍,通“背”,违背。

4、旦日不可不蚤自来谢项王蚤,通“早”,早些。

5、不者,若属皆且为所虏不,通“否”。

6、交戟之卫士欲止不内内通“纳”7、项王则受璧,置之坐上坐通“座”8、令将军与臣有卻。

卻,通“隙”,隔阂,嫌怨。

9、秋豪不敢有所近。

豪,通“毫”。

10、吾令人望其气……成五采。

采,通“彩”,颜色。

11、私见张良,具告以事。

具,通“俱”,全部。

12、沛公之参乘樊哙者也。

参,通“骖”,古时乘车。

二、虚词实词(一)实词:飨土卒(飨;犒劳)夜驰之(之:到,往)无所取(所取:所字结构,掠夺的东西)从沛公(从:跟从)亡去不义(亡:逃跑;义:符合道义)料大王土卒足以当项王乎(料:估量:当:抵挡)与臣游(游:交往)籍吏民(籍:登记)他盗之出入(出入:偏义夏词,进入)具言(具:详细,完备)若入前为寿(若:你;为寿:祝健康)杀人如不能举(举;尽)窃为大王不败也(窃;私下里)坐须臾(须臾:片刻)相去(去,距离)置车骑(置;放弃)督过之(督过:责备)留谢(谢:辞谢)(二)虚词固不如也(固:当然)君安与项伯有故(安:怎么)孰与君少长(孰与:与……相比,哪一个更……)人有大功而击之(而:却)因言曰(因:趁机)今者有小人之言(者:助词,不译)不然,籍何以至此(然:这样)因留沛公与饮(因:于是)以示之者三(三:多次)因击沛公于坐(因,趁机)若属皆且为所虏(若属:你们这些人)三、词类活用1、沛公军霸上。

军,名词作动词,驻扎。

2、沛公欲王关中。

王,名词作动词,称王。

秦地可尽王也。

先破秦入咸阳者王之。

3、素善留侯张良。

善,形容词作动词,友善、交好。

4、项伯乃夜驰之沛公军。

夜,名词作状语,在夜晚。

于是项伯复夜去。

5、亡去不义。

义,名词作动词,恪守信义。

6、. 项伯杀人,臣活之。

活,使动用法,使……活命。

7、.吾得兄事之。

兄,名词作状语,像兄长一样。

8、沛公旦日从百余骑来见项王。

从,使动用法,使……跟从,率领。

9、范增数目项王。

目,名词作动词,使眼色。

10、若入前为寿。

前,名词作动词,上前。

11、常以身翼蔽沛公。

翼,名词作状语,像鸟张开翅膀一样。

12、交戟之卫士欲止不内。

止,使动用法,使……停止。

13、头发上指。

上,名词作状语,向上。

14、刑人如恐不胜。

刑,名词作动词,以刀割刺,指施加肉刑。

15、从郦山下,道芷阳间行。

下,名词作动词,下来。

道,名词作动词,取道。

间,动词作状语,小道,表示动作的处所。

16、沛公已去,间至军中。

间,动词作状语,从小路。

17、拔剑撞而破之。

破,使动用法,使……破裂。

18、籍吏民,封府库。

籍,名词作动词,登记。

19、沛公今事有急。

急,形容词作名词,危急的事。

20、此亡秦之续耳。

续,动词作名词,后续者。

21、此其志不在小小,形容词用如名词,小的方面四、文言句式(一)判断句;1、.此天子气也2、.楚左尹项伯者,项羽季父也3、.此亡秦之续耳(二)被动句:1、.若屑皆且为所虏2、.晋属今为之虏矣(三)宾语前置句:1、.然不自意能先人关破秦2、.不然,籍何以至此3、.客何为者4、.大王来何操5、.沛公安在6、.今日之事何如?7、. 何辞为?(四)介宾短语后置句/状语后置句1、曹无伤使人言于项羽曰。

2、沛公欲王于关中。

3、具告之以事。

4、良曰:“长于臣。

”5、得复见将军于此。

五、古今异义:1、沛公奉卮酒为寿,约为婚姻。

古义:婚姻,古义儿女亲家,女方之父为婚,男方之父为姻。

今义:结婚的事,因结婚而产生的夫妻关系。

2、备他盗之出入与非常也。

古义:意外的变故。

今义:副词,很。

3、今人有大功而击之。

古义:现在别人(指沛公)今义:现在的人,与古人相对。

4、而听细说。

古义:小人的谗言。

今义:详细说来。

5、沛公居山东时。

古义:崤山以东。

今义:山东省。

6、将军战河北,臣战河南。

古义:黄河以北、以南。

今义:分别指河北省和河南省。

六、一词多义(一)为人为刀姐,我为鱼肉动词,是,使子婴为相动词,做,担当,窃为大王不取也动词,认为,谁为大王为此计动词,出,制定,且为之奈何动词,对付,何辞为句末语气词,呢,为击破沛公军介词,替,给,(二)故故听之连词,所以)君安与项伯有故形容词,旧时,此指交情)故遣将守关者副词,特意)(三)辞卮酒安足辞推辞,不接受未辞也告辞,辞别大礼不辞小让讲究,计较(四)幸妇女无所幸宠幸故幸来告良幸而《诗经》两首一、通假字1、氓之蚩蚩,抱布贸丝(“蚩蚩”通“嗤嗤”,笑嘻嘻的样子)2、匪来贸丝,来即我谋(“匪”通“非”,不是)3、将子无怒,秋以为期(“无”通“毋”,不要)4、于嗟鸠兮,无食桑葚(“于”通“吁”,表感叹)5、士之耽兮,犹可说也(“说”通“脱”,解脱)6、淇则有岸,隰则有泮(“泮”通“畔”,边岸)二、古今异义词1、泣涕涟涟(泣涕,古义:为眼泪|今义:鼻涕)2、总角之宴,言笑宴宴(宴,古义:为欢聚|今义:为酒席)3、不遑启居(启,古义:是跪|今义:指开启。

居,古义:指安坐|今义:指居住。

)4、君子所依,小人所腓(君子,古义:文中指主帅|今义:指有品德的人。

小人,古义:文中指士卒|今义:指品行差的人。

)三、一词多义1、言:句首助词。

如:言既遂矣。

相当于“而”。

如:静言思之。

2、以:把,介词。

如:秋以为期。

而,连词。

如:以望复关。

3、作:本义是起来起身,引申为兴起,产生。

如:薇亦作止。

开始。

如:天下之难比作于易。

创作,撰写:自是指物做诗立就,又引申为著述,制造。

如:常作二铁板,一板印刷,一板已自布字。

劳动,劳作。

如:其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

为,成为,引申为充当,充作。

如:君当作磐石,妾当作蒲苇。

4、曰:动词词头,无实意。

如曰归曰归。

叫做,称作。

如:明有奇巧人曰王叔远。

说。

如:子曰:“有朋自远方来,不亦乐乎。

”5、靡:浪费。

如:生之者甚少,而靡之者甚多。

无,没有。

如:靡不有初,鲜克有终。

引申为不。

如:天高地迥,号呼靡穷。

倒下,后退。

如:左右皆靡。

6、思:思考。

如:学而不思则罔,思而不学则殆。

思念,挂念。

如:已行,弗不思也。

心情,情思。

如:慨当以慷,忧思难忘。

助词,无实义。

如:今我来思,雨雪霏霏。

7、雨:众多。

如:齐子归止,其从如雨。

离散。

如:一别如雨。

动词。

下雨或雨一样的落下来。

如:是岁之春,雨麦岐山之阳。

灌溉。

如:水能自雨田。

润泽。

如:吾不能以春风风人,吾不能以夏雨雨人。

《兰亭集序》知识点总结一、通假字1、.趣舍万殊(“趣”通“趋”,意为“往、取”)2、.亦由今之视昔(“由”通“犹”,意为“像”)二、词类活用形容词作名词:1、群贤毕至(贤,意为“有才有德的人”)2、少长咸集(少长,意为“少者”)3、无丝竹管弦之盛(盛,意为“热闹的场面”)名词作动词:1、一觞一咏(觞,意为“喝酒”)形容词作动词:1、齐彭殇为妄作(齐,意为“相同看待”)三、古今异义词1、是日也(是,古义:指代词“这”|今义:指判断动词“是”)2、茂林修竹(修,古义:长|今义:指修建处理)3、所以游目骋怀(所以,古义:指用来|今义:表因果关系连词)4、信可乐也(信,古义:指确定|今义:指书信)5、向之所欢(向,古义:指过去|今义:指方向)6、列坐其次(次,古义:指旁边|今义:指数次,从次)7、及其所之(及,古义:指等到|今义:表并列关系连词,和)8、曾不知老之将至(曾,古义:指竟然|今义:指曾经)四、一词多义1、之:所之既倦(动词,意为“往”,到达)以之兴怀(代词)夫人之相如(取消句子独立性)极视听之娱(结构助词,的)2、修:茂林修竹(意为“高”)况修短随化(长,修短指寿命长短)乃重修岳阳楼(意为“修建”)修守战之具(意为“整治治办”)3、虽:虽趣舍万殊(虽然,连词)虽世殊事异(即使,连词)4、于:会于会稽山阴之兰亭(意为“在”,连词”)欣于所遇(意为“对”,介词)终期于尽(意为“到”,介词)5、以:引以为流觞曲水(意为“把”,介词)亦足以畅叙幽情(意为“用来”,介词)犹不能不以之兴怀(意为“因”,介词)五、特殊句式判断句:1、死生亦大矣。

(语意山构成判断)倒装句:状语后置:1、会与会稽山阴之兰亭。

2、当于欣于所遇。

3、终期于尽。

4、不能喻之于怀。

定语后置:1、仰观宇宙之大。

2、俯察品类之盛。

《赤壁赋》知识点整理一、虚词而1、浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止(连词,表转折)2、倚歌而和之(连词,表修饰)3、正襟危坐,而问客曰(连词,表承接)4、侣鱼虾而友麋鹿(连词,表并列)5、逝者如斯,而未尝往也(连词,表转折)6、盈虚者如彼,而卒莫消长也(连词,表转折)7、自其不变者而观之(连词,表修饰)之1、月出于东山之上(助词,的)2、凌万顷之茫然(助词,定语后置的标志)3、哀吾生之须臾(助词,的)4、盖将自其变者而观之(代词,它)5、苟非吾之所有(助词,主谓之间取消句子独立性)6、耳得之而为声(代词,它)7、取之无禁,用之不竭(代词,它们)8、吾与子之所共食(助词,主谓之间取消句子独立性)于1、苏子与客泛舟游于赤壁之下(介词,在)2、月出于东山之上(介词,从)3、徘徊于斗牛之间(介词,在)4、于是饮酒乐甚(介词,在)5、此非孟德之困于周郎者乎(介词,被)6、渔樵于江渚之上(介词,在)7、寄蜉蝣于天地(介词,在)8、托遗响于悲风(介词,在)乎1、浩浩乎如冯虚御风(形容词词尾)2、飘飘乎如遗世独立(形容词词尾)3、郁乎苍苍(形容词词尾)4、此非孟德之困于周郎者乎(语气词,表示疑问)5、而又何羡乎(语气词,表示疑问)6、相与枕藉乎舟中(介词,在)二、实词通假字1、浩浩乎如冯虚御风(通“凭”,乘)2、山川相繆(通“缭”,环绕)3、举酒属客(通“嘱”,劝人饮酒)4、举匏尊以相属(通“嘱”,劝人饮酒)古今异义1、徘徊于斗牛之间古义:斗宿和牛宿,都是星宿名2、白露横江古义:白茫茫的水汽3、凌万顷之茫然古义:浩荡渺远的样子4、望美人兮天一方古义:指他所思慕的人。