中考文言文知识点总结

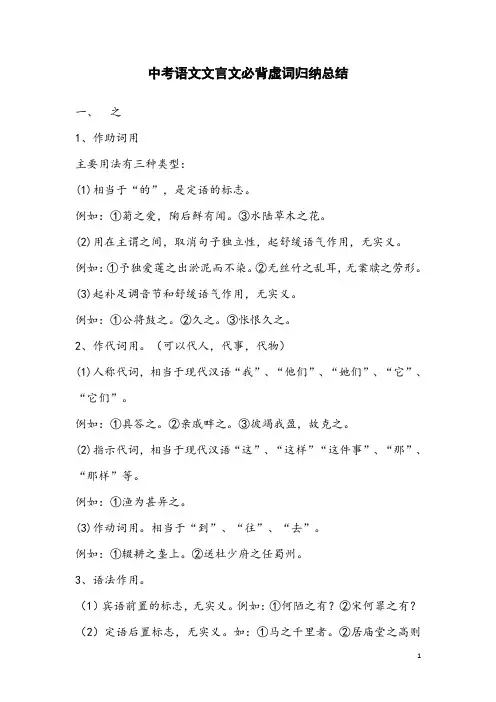

中考语文文言文必背虚词归纳总结

中考语文文言文必背虚词归纳总结一、之1、作助词用主要用法有三种类型:(1)相当于“的”,是定语的标志。

例如:①菊之爱,陱后鲜有闻。

③水陆草木之花。

(2)用在主谓之间,取消句子独立性,起舒缓语气作用,无实义。

例如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(3)起补足调音节和舒缓语气作用,无实义。

例如:①公将鼓之。

②久之。

③怅恨久之。

2、作代词用。

(可以代人,代事,代物)(1)人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她们”、“它”、“它们”。

例如:①具答之。

②亲戚畔之。

③彼竭我盈,故克之。

(2)指示代词,相当于现代汉语“这”、“这样”“这件事”、“那”、“那样”等。

例如:①渔为甚异之。

(3)作动词用。

相当于“到”、“往”、“去”。

例如:①辍耕之垄上。

②送杜少府之任蜀州。

3、语法作用。

(1)宾语前置的标志,无实义。

例如:①何陋之有?②宋何罪之有?(2)定语后置标志,无实义。

如:①马之千里者。

②居庙堂之高则忧其民。

二、乎(1)语气词(一般用在句未)表提问或反问,也可表猜测、感叹。

如:①死国可乎?②王侯将相宁有种乎?③是亦不可以已乎!(2)介词(一般用在句中)类似于“于”的用法。

如:①在乎山水之间也②颓然乎其间者三、者1、结构助词译“……的人”“……的事物”“……的情况”等,相当于名词性短语。

如:①若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。

2、语气助词用在作主语的名词或名词性短语之后表示停顿,谓语部分一般用“也”字结尾,起判断作用。

如:①陈胜者,阳城人也,字涉。

②北山愚公者,年且九十。

四、以1、用作介词表示动作行为所涉及的的工具、物件、时间等可以译为“把”、“用”、“拿”、“在”、“从”等,或表示动作、行为所凭借的条件,译为“靠”、“凭借”、“根据”等。

如:(1)何以战?//域民不以封疆之界。

——凭借(2)虽不能察,必以情。

//策之不以其道。

——根据2、作连词表目的时,可译作“(用)来”,“以便”;表顺接时,相当于“而”;表结果时,可译作“以致”;表原因时,可译作“由于”、“因为”。

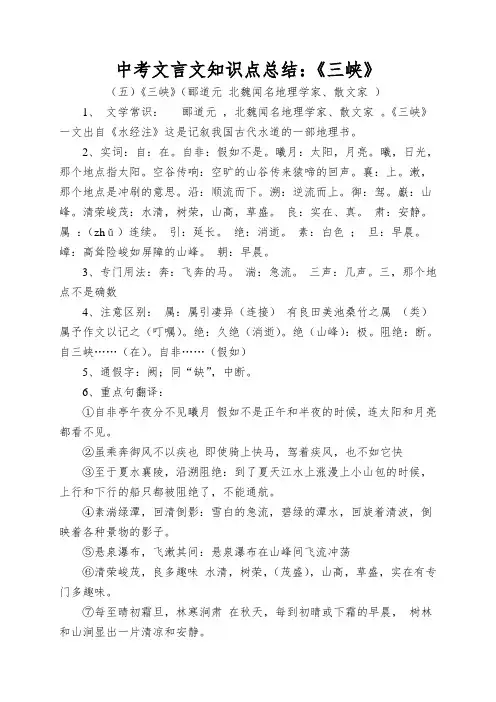

中考文言文知识点总结:《三峡》

中考文言文知识点总结:《三峡》(五)《三峡》(郦道元北魏闻名地理学家、散文家)1、文学常识:郦道元,北魏闻名地理学家、散文家。

《三峡》一文出自《水经注》这是记叙我国古代水道的一部地理书。

2、实词:自:在。

自非:假如不是。

曦月:太阳,月亮。

曦,日光,那个地点指太阳。

空谷传响:空旷的山谷传来猿啼的回声。

襄:上。

漱,那个地点是冲刷的意思。

沿:顺流而下。

溯:逆流而上。

御:驾。

巚:山峰。

清荣峻茂:水清,树荣,山高,草盛。

良:实在、真。

肃:安静。

属:(zhǔ)连续。

引:延长。

绝:消逝。

素:白色;旦:早晨。

嶂:高耸险峻如屏障的山峰。

朝:早晨。

3、专门用法:奔:飞奔的马。

湍:急流。

三声:几声。

三,那个地点不是确数4、注意区别:属:属引凄异(连接)有良田美池桑竹之属(类)属予作文以记之(叮嘱)。

绝:久绝(消逝)。

绝(山峰):极。

阻绝:断。

自三峡……(在)。

自非……(假如)5、通假字:阙;同“缺”,中断。

6、重点句翻译:①自非亭午夜分不见曦月假如不是正午和半夜的时候,连太阳和月亮都看不见。

②虽乘奔御风不以疾也即使骑上快马,驾着疾风,也不如它快③至于夏水襄陵,沿溯阻绝:到了夏天江水上涨漫上小山包的时候,上行和下行的船只都被阻绝了,不能通航。

④素湍绿潭,回清倒影:雪白的急流,碧绿的潭水,回旋着清波,倒映着各种景物的影子。

⑤悬泉瀑布,飞漱其间:悬泉瀑布在山峰间飞流冲荡⑥清荣峻茂,良多趣味水清,树荣,(茂盛),山高,草盛,实在有专门多趣味。

⑦每至晴初霜旦,林寒涧肃在秋天,每到初晴或下霜的早晨,树林和山涧显出一片清凉和安静。

⑧常高猿长啸,属引凄异常有高处的猿猴拉长声音鸣叫,声音连续不断,专门凄凉怪异。

⑨空谷传响,哀转久绝。

空旷的山谷里传来猿叫的回声,悲伤婉转,专门久专门久才消逝。

7、明白得性背诵:1)写山连续不断(长)的句子:自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处2)写山高峻的句子:重岩叠嶂,隐天蔽日。

从侧面烘托山峰陡峭幽邃的一句:自非亭午夜分不见曦月。

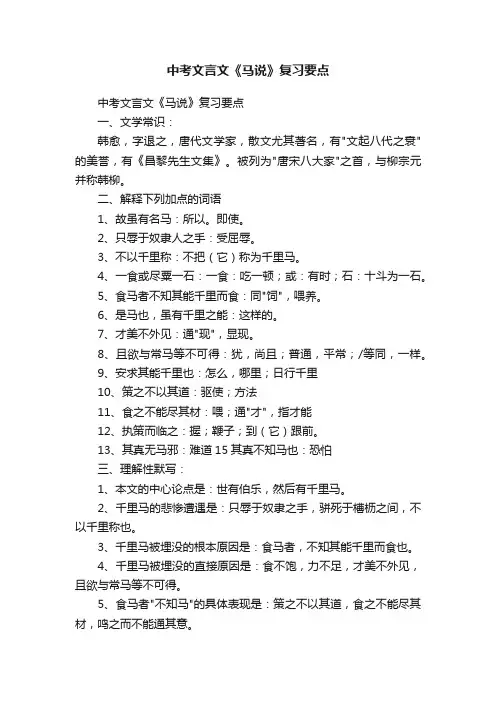

中考文言文《马说》复习要点

中考文言文《马说》复习要点中考文言文《马说》复习要点一、文学常识:韩愈,字退之,唐代文学家,散文尤其著名,有"文起八代之衰"的美誉,有《昌黎先生文集》。

被列为"唐宋八大家"之首,与柳宗元并称韩柳。

二、解释下列加点的词语1、故虽有名马:所以。

即使。

2、只辱于奴隶人之手:受屈辱。

3、不以千里称:不把(它)称为千里马。

4、一食或尽粟一石:一食:吃一顿;或:有时;石:十斗为一石。

5、食马者不知其能千里而食:同"饲",喂养。

6、是马也,虽有千里之能:这样的。

7、才美不外见:通"现",显现。

8、且欲与常马等不可得:犹,尚且;普通,平常;/等同,一样。

9、安求其能千里也:怎么,哪里;日行千里10、策之不以其道:驱使;方法11、食之不能尽其材:喂;通"才",指才能12、执策而临之:握;鞭子;到(它)跟前。

13、其真无马邪:难道15其真不知马也:恐怕三、理解性默写:1、本文的中心论点是:世有伯乐,然后有千里马。

2、千里马的悲惨遭遇是:只辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

3、千里马被埋没的根本原因是:食马者,不知其能千里而食也。

4、千里马被埋没的直接原因是:食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。

5、食马者"不知马"的具体表现是:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

6、对"食马者"的无知发出强烈的谴责的语句是:且欲与常马等不可得,安求其能千里也。

7、表现"食马者"以"知马者"身份叹息的语句是:执策而临之,曰:"天下无马。

"8、全文的主旨句是:其真无马耶?其真不知马也!9、有一位名人曾说过:"世上不是没有美,而是缺少发现美的眼睛。

"由此我们可想到《马说》的一句话:千里马常有,而伯乐不常有。

中考语文必考知识点

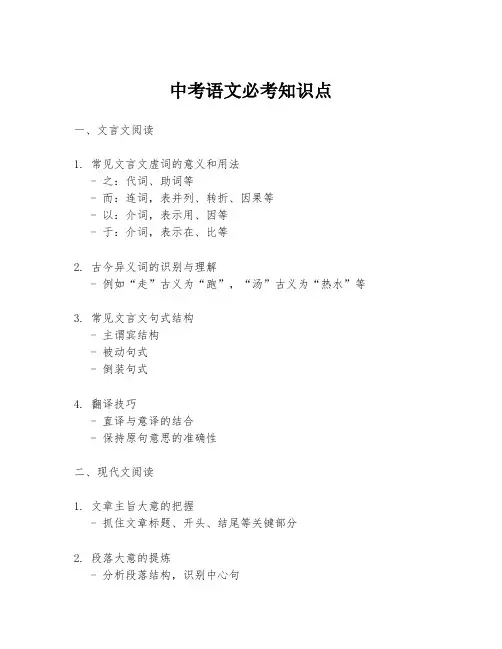

中考语文必考知识点一、文言文阅读1. 常见文言文虚词的意义和用法- 之:代词、助词等- 而:连词,表并列、转折、因果等- 以:介词,表示用、因等- 于:介词,表示在、比等2. 古今异义词的识别与理解- 例如“走”古义为“跑”,“汤”古义为“热水”等3. 常见文言文句式结构- 主谓宾结构- 被动句式- 倒装句式4. 翻译技巧- 直译与意译的结合- 保持原句意思的准确性二、现代文阅读1. 文章主旨大意的把握- 抓住文章标题、开头、结尾等关键部分2. 段落大意的提炼- 分析段落结构,识别中心句3. 作者态度和观点的理解- 通过文章的字词选择、句式结构等推断4. 推理判断题的解答技巧- 根据文章信息进行逻辑推理三、写作技巧1. 作文结构的安排- 开头、中间、结尾的逻辑性与完整性2. 论据的选择与运用- 选择有力论据,合理组织论述3. 修辞手法的运用- 比喻、拟人、排比等4. 语言表达的准确性和生动性- 使用恰当的词汇和句式,避免语病四、诗词鉴赏1. 诗词基本知识- 诗词的形式、格律、韵律等2. 诗词内容的理解- 主题、情感、意境等3. 诗词表现手法的识别- 比喻、象征、拟人等4. 诗词鉴赏题的解答技巧- 结合诗词背景、作者生平等进行深入分析五、语言知识运用1. 词语的正确运用- 近义词、反义词的辨析- 成语的正确使用2. 句子成分分析- 主语、谓语、宾语等的识别3. 标点符号的正确使用- 逗号、句号、引号等的规范使用4. 语病的识别与修改- 搭配不当、成分残缺、逻辑混乱等问题的修正六、阅读理解策略1. 快速阅读与精读的结合- 先快速浏览全文,再针对重点部分进行深入阅读2. 关键词的标注与记忆- 划出文章中的关键词,帮助理解和记忆3. 信息的整合与归纳- 将文章中的信息进行分类整理,形成自己的理解4. 问题解答的技巧- 根据问题类型选择合适的解题策略七、名著阅读1. 了解名著的基本情节- 故事情节、主要人物、发展脉络等2. 名著中的主题思想- 作品所反映的社会问题、人性探讨等3. 名著的艺术特色- 语言风格、结构布局、人物塑造等4. 名著阅读题的解答技巧- 结合作品背景和作者意图进行分析八、综合实践能力1. 信息筛选与整合- 从多个文本中提取相关信息,进行有效整合2. 问题解决能力的培养- 面对实际问题,运用语文知识和思维能力进行解决3. 创新思维的激发- 鼓励学生在阅读、写作中展现个性和创新4. 跨学科知识的运用- 结合其他学科知识,提高语文综合运用能力结语:掌握上述中考语文必考知识点,对于提高中考语文成绩至关重要。

中考语文文言文必会知识点

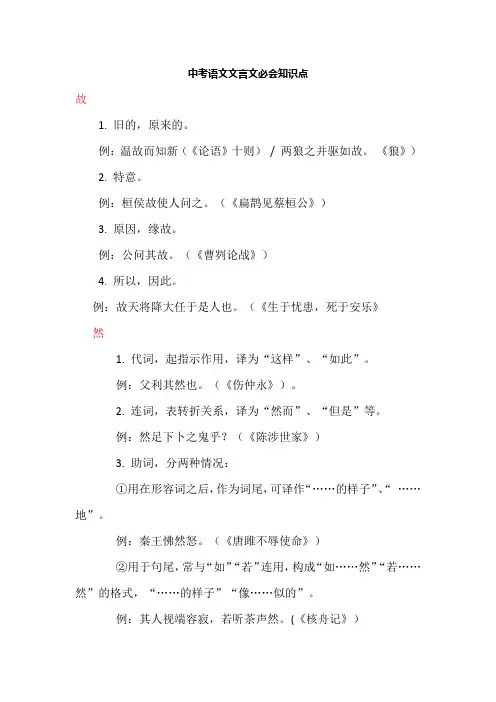

中考语文文言文必会知识点故1. 旧的,原来的。

例:温故而知新(《论语》十则)/ 两狼之并驱如故。

《狼》)2. 特意。

例:桓侯故使人问之。

(《扁鹊见蔡桓公》)3. 原因,缘故。

例:公问其故。

(《曹刿论战》)4. 所以,因此。

例:故天将降大任于是人也。

(《生于忧患,死于安乐》然1. 代词,起指示作用,译为“这样”、“如此”。

例:父利其然也。

(《伤仲永》)。

2. 连词,表转折关系,译为“然而”、“但是”等。

例:然足下卜之鬼乎?(《陈涉世家》)3. 助词,分两种情况:①用在形容词之后,作为词尾,可译作“……的样子”、“……地”。

例:秦王怫然怒。

(《唐雎不辱使命》)②用于句尾,常与“如”“若”连用,构成“如……然”“若……然”的格式,“……的样子”“像……似的”。

例:其人视端容寂,若听茶声然。

(《核舟记》)夫1. 指示代词,译为“那”。

例:予观夫巴陵胜状。

(《岳阳楼记》)2. fú,句首发语词。

例:夫环而攻之而不胜。

(《得道多助,失道寡助》)3. 丈夫。

例:夫齁声起。

(《口技》)4. 成年男子的通称,可译为“人”。

例:荷担者三夫。

(《愚公移山》)哉1.表感叹语气,可译为“啊”。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉!(《陈涉世家》)2.表疑问语气,可译为“呢”。

例:禽兽之变诈几何哉!(《狼》)3.表反问语气,可译为“吗”。

例:虽千里不敢易也,岂直五百里哉?《唐雎不辱使命》所1. 与动词结合,组成名词性短语,表示“……的人”、“……的事物”、“……的情况”。

例:此人一一为具言所闻。

(“所闻”即“所知道的事情”)(《桃花源记》)2. “所”和“以”连用。

(1)“所以”表示原因,可译为“……的原因”。

例:此先汉所以兴隆也。

(《出师表》)(2)“所以”表示手段或凭借,可译为“用什么方法”、“用这些来”。

例:吾知所以距子矣。

(《公输》)/ 所以动心忍性。

(“所以”:用这些来)(《生于忧患,死于安乐》)3.与“为”相呼应,构成“为……所……”的结构,表被动。

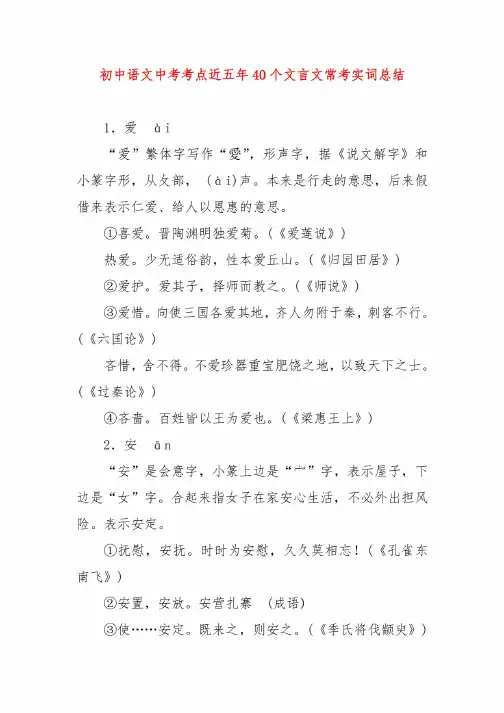

初中语文中考考点近五年40个文言文常考实词总结

初中语文中考考点近五年40个文言文常考实词总结1.爱a i“爱”繁体字写作“爱”,形声字,据《说文解字》和小篆字形,从攵部,(di)声。

本来是行走的意思,后来假借来表示仁爱、给人以恩惠的意思。

①喜爱。

晋陶渊明独爱菊。

(《爱莲说》)热爱。

少无适俗韵,性本爱丘山。

(《归园田居》)②爱护。

爱其子,择师而教之。

(《师说》)③爱惜。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行。

(《六国论》)吝惜,舍不得。

不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士。

(《过秦论》)④吝啬。

百姓皆以王为爱也。

(《梁惠王上》)2.安a n“安”是会意字,小篆上边是字,表示屋子,下边是“女”字。

合起来指女子在家安心生活,不必外出担风险。

表示安定。

①抚慰,安抚。

时时为安慰,久久莫相忘!(《孔雀东南飞》)②安置,安放。

安营扎寨(成语)…安定。

既来之,则安之。

(《季氏将伐颛臾》)③使…④安适,安身。

倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

(《归去来兮辞》)⑤安稳。

风雨不动安如山。

(《茅屋为秋风所破歌》)安定。

不患寡而患不均,不患贫而患不安。

(《季氏将伐颛臾》)⑥哪里,怎么。

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?(《梦游天姥吟留别》)⑦哪里,哪儿。

沛公安在?(《鸿门宴》)3.被“被”是形声字,小篆从衣部,皮声。

表示被子。

bei①被子。

一日昼寝帐中,落被于地。

(《杨修之死》)覆盖。

成归,闻妻言,如被冰雪。

(《促织》)②受。

秦王复击轲,被八创。

(《荆轲刺秦王》)③表被动。

妆成每被秋娘妒。

(《琵琶行》)Pi①通“披”,穿。

将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦。

(《陈涉世家》)②披散,散开。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔。

(《屈原列传》)4.倍bei“倍,,是形声字,小篆从人部(即4),音声(古音相近)。

表示背向、背着。

后引申为数量重叠(一倍)。

①原数基础上增加的相等数。

尝以十倍之地,百万之众,叩关而攻秦。

(《过秦论》)②更加。

每逢佳节倍思亲。

(《九月九日忆山东兄弟》)③通“背",违背,背叛。

实词虚词意义知识点归纳中考语文文言文

实词虚词意义知识点归纳中考语文文言文实词虚词意义知识点归纳中考语文文言文一、文言实词归纳:(基本篇目)二、通假字归纳:(1)固以怪之矣。

("以"通"已":已经。

)——《陈涉世家》(2)苟富贵,无相忘。

("无"通"毋":不要。

)——《陈涉世家》(3)为天下唱。

("唱"通"倡":倡导,发起)——《陈涉世家》(4)将军身被坚执锐。

("被"通"披":穿着)——《陈涉世家》(5)对镜帖花黄。

("帖"通"贴":粘上)——《木兰诗》(6)出门看火伴。

(“火”通“伙”:伙伴)——《木兰诗》(7)卧右膝,诎右臂支船。

("诎"通"屈":弯曲). ——《核舟记》(8)舟首尾长约八分有奇。

(“有”通“又”:还有)——《核舟记》(9)盖简桃核修狭者为之。

(“简”通“拣”:挑选)——《核舟记》(10)虞山王毅叔远甫。

(“甫”通“父”:男子美称)(11)左手倚一衡木。

(“衡”通“横”:横放)——《核舟记》(12)一厝朔东,一厝雍南。

("厝"通"措":置放)——《愚公移山》(13)指通豫南。

(“指”通“直”:一直)——《愚公移山》(14)寒暑易节,始一反焉。

(“反”通“返”:往返)——《愚公移山》(15)甚矣,汝之不惠!("惠"通"慧":聪明)——《愚公移山》(16)汤熨之之所及也。

(“汤”通“烫”:用热水焐)——《扁鹊见蔡桓公》(17)扁鹊望桓侯而还走。

("还"通"旋":回转、掉转)——《扁鹊见蔡桓公》(18)火齐之所及也。

("齐"通"剂":药剂,汤药)——《扁鹊见蔡桓公》(19)必能裨补阙漏。

中考文言文知识点讲义全

(1)少善射御,膂力过人( )

实词

释义

好的,正确的

擅长

善

善事,好事

应答之词,表示同意

好处

课内例句 择其善者而从之 京中有善口技者 若有作奸犯科及为忠善者 先主曰:“善。”

不知其善也

例: (17年真题)解释下列语句中加点词的含义。

(1)少善射御,膂力过人( )

文言文阅读专题

【考点剖析】 1.(考点1)结合语境,文言实词的理解与解释 2.(考点2)结合语境,文言虚词的理解与解释 3.(考点3)文言语句疏通翻译 4.(考点4)课文内容理解(人物形象、内容概括)

1.(考点1)结合语境,文言实词的理解与解释

常考题型: 解释下列句子中加点的词语。

常用方法: (1)课内迁移法

留——国号、年号、地名、书名、人名等可以保留,直接使用

例:太行、王屋二山,方七百里。 译文:太行、王屋两座山,方圆七百里。

课彰读《诗》《书》。 译文:(太祖)督促曹彰读《诗》《书》

替——用现代汉语双音词替换古代汉语单音词

例:[2017陕西副题] 王遂披襟解带,留连不能已。 译文:王羲之于是敞开衣襟,解开衣带,恋恋不舍,不忍离去(或:停止)。

名词作动词

6. 名词+代词 → 动词+代词

eg: 名之者谁? 名之曰:“褒禅”

名词作状语

名词用在动词前面,对这个动词起修饰限定作用,那 么这个名词就充当状语,表示动作的状态,方式,时间等 等。 前提:这个名词不做主语。

eg: 吾日三省吾身 山行六七里

乃丹书帛曰:“陈胜王”。

(《陈涉世家》)

使动用法

《赤壁之战》

用判定主语所指和宾语所指是同一事物/ 同类事物。简单的来说,即说明某事物是什 么,或不是什么。

中考语文文言文阅读知识点汇总

中考语文文言文阅读知识点汇总一、知识点汇总No.1实词释义(含实词辨析)文言实词绝大部分具有多义性,这类题不仅要靠积累,还需掌握一定的推断技巧。

技巧一:直接迁移法:又称“联想推断法”,即联系已学课文中有关该词的用法推断词义。

如:“过而能知,可以为明”中的“过”字,如果能联想到《生于忧患,死于安乐》中“人恒过,然后能改”的“过”的意思,就能理解该句中“过”的意思为“犯错”。

技巧二:语境推断法:解释词义时,要紧紧抓住上下文,结合具体语境理解。

如:河北中考出现课外文言句“使者及门”的“及”,结合上下文语境可知“及”应为“到”的意思。

技巧三:组词推断法:将文言文中的词语进行扩充,组成现代汉语中的词语,然后再根据具体语境确定文言实词的词义。

如:“杂然而前陈者”中“陈”字的字义推断,大家可以把“陈”组成几个词语,从中作选择:陈列、陈旧……通过筛选不难找到“陈列”这个意思。

技巧四:成语印证法:成语中保留着大量的文言词义,可以用熟知的成语来推断文言文中的实词词义,如河北2015年真题中“而己有饥色”中的“色”,可联系成语“面不改色”的“色”来理解,意思为“脸色”。

No.2虚词意义及用法辨析技巧一:代入筛选法:如果我们知道某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确答案。

如:“之”是最常见的文言虚词,其用法有:①代词,可译为“他(她、它)”“这”“他(她、它)的”或自称等;②结构助词,译作“的”;③助词,不译;④动词,译作“去”“往”“到”等。

然后一一代入相应句中进行理解和筛选。

如昆明中考9题B项“而不知太守之乐其乐也/跪而拾之以归”,前一个“之”是助词,不译;后一个“之”是代词,指撕碎的奏牍。

技巧二:句意分析法:根据句子的大意推断虚词在文中的意义和用法。

技巧三:交换理解法:如果给出两个句子,让我们判断句中某个虚词的用法是否相同,我们可以将其中能确定的一句中的虚词意义和用法代入另一句来理解,看句子是否讲得通,如果讲得通,那意义和用法就是一样的,如果讲不通,意义和用法就不一样。

中考知识点各科总结大全

中考知识点各科总结大全语文一、常见文言文知识点总结1. 古诗词鉴赏古诗词是中国古代文学的瑰宝,其中包括了很多脍炙人口的名篇佳作。

中考中常见的古诗词有《滕王阁序》、《出师表》、《乌衣巷》等。

要掌握这些诗词的作者、创作背景、主题等知识点。

2. 古文阅读古文阅读考查学生对古代文言文的理解能力,其中包括文言文的句式、成语、修辞手法等。

中考中常见的古文有《论语》、《孟子》、《庄子》等。

3. 文学常识文学常识考查学生对文学常识的了解,包括文学名著、文学名家、古代文学流派等。

中考中经常考察的文学常识包括《红楼梦》、《西游记》、《三国演义》等。

二、作文常见题型总结1. 议论文议论文要求学生阐述自己的观点,并进行论证,常见的议论文题目有“手机对学习的影响”、“保护环境”等。

2. 记叙文记叙文要求学生描述一个事件或者故事,重在情节和细节的描写,常见的记叙文题目有“一个难忘的经历”、“我的偶像”等。

3. 说明文说明文要求学生对某一事物或者现象进行解释说明,常见的说明文题目有“节约用水”、“如何保护眼睛”等。

数学一、常见数学知识点总结1. 整数运算整数运算包括整数的加减乘除及混合运算,要求学生掌握整数的运算性质,以及灵活应用在实际问题中。

2. 分数与小数分数与小数是数学中的基本概念,中考中常考察分数与小数之间的关系、相互转化及运算等。

3. 代数式代数式考查学生的代数运算能力,要求学生能够灵活应用代数式进行计算和推理。

4. 图形的性质图形的性质包括了各种几何图形的属性和定理,中考中常考察的图形有直角三角形、平行四边形、等腰三角形、圆等。

二、常见解题技巧总结1. 理清题意做数学题时要先仔细阅读题目,理清题意,掌握题目的核心内容,而不是急于进行计算。

2. 善用画图解决几何题时,可以画图来理清题目,找出解题的思路和方法,提高解题效率。

3. 善用公式在解决代数问题时,要熟练掌握各种常用的代数公式,灵活应用,提高解题速度和准确性。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(6)连词

表顺承:而、以、乃、则 表转折:而、乃、然、却

表并列:且、及、而与 表选择:其……其……、与其……宁……、 抑……抑…… 表因果:故、以、则 表假设:倘、设、如、使、若、则、而 表让步:虽、纵 表修饰与被修饰:而、以

二、文言句式与词类活用

(一)常见的文言句式

1、判断句

(1)定义: 用名词或名词性短语表示判断的句 子是判断句。

④为+动词 例如:为天下笑

⑤为……所 或 ……为所…… 例如:a:而为秦人积威之所劫。

b:不者,若属皆且为所掳。

⑥被+动词 例如:风流总被雨打风吹去。

⑦无标志

例如:兵挫地削,亡其六郡。

3、省略句

省略类型

(1)省略主语

承前省略 蒙后省略 对话中省略

例如:廉颇为赵将,代齐破之。 例如:必死是间,余收尔骨焉。 例如:曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”

(2)判断句的类型:

①……者……也

例如:廉颇者,赵之良将也。

Hale Waihona Puke ②……者……例如:柳敬亭者,扬州泰州人。

③……,……也

例如:和氏璧,天下所共传宝也。

④从语气中判断(无标志) 例如:刘备,天下枭雄。

⑤为表判断

例如:人为刀俎,我为鱼肉。

⑥有判断词(乃、及、则、皆、必、非)例如:今公子有急, 此乃臣救命之秋也。

(11)何……焉为 译为:有……呢 例:夫子何命焉为?

(12)何……为 译为:还要……干什么 例:如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

(13)庸……乎 译为:难道……吗 例:夫庸知其年之先后生于吾乎?

(14)、其……乎 译为:难道……吗 例:其孰能讥之乎?

(15)、得无……乎、得无……耶 译为:恐怕……吧、莫非……吧

(2)副词

时间副词:初、方、将、且、既、业、昔、曾、尝、向、 索、适、即、旋、猝(卒)、俄、立、勿、暂

程度副词:极、甚、颇、略、少、殊、至、尤、良、绝、益、 愈、弥、倍

范围副词:皆、贤、举、俱、一、悉、凡、总、全、反、惟、 独、特、只、直、但

语气副词 表肯定、否定:必、固、成、良、信、务、不弗、 未、勿、毋、无(亡)、靡、莫、罔

⑦以“是”为标志

例如:臣是凡人,偏在远郡。

2、被动句

(1)定义

主语是谓语表示行为动作的被 动者

(2)主要标志:

①谓语+于 例如:夫赵强而燕若,而君幸于赵王。

②见+谓语 或 见+谓语+于 例如:a:众人皆醉我独醒,是以见效。

b:臣诚恐见欺于网而负赵。

③受+谓语 例如:有罪受贰。

受+谓语+于 例如:受制于人

个词的主语。

例如:不如因而厚遇之,使归赵。

(5)省略介词 ①省略介词“于” 例如:荆州之民附操者,逼兵势耳。 ②省略介词“以” 例如:试与他虫斗,虫尽靡,又试与

鸡,果如成言。 ③省略介词“自” 例如:或王命急宣,有时朝发白白帝,

暮到江陵。

4、谓语前置

出现在感叹句与 疑问句之中,也

叫主语后置。

例如:a:甚矣,汝之不惠。 b:安在公子能急人之困也。

(2)中心词+之+定语+者 例如:马之千里者,一食或尽粟一石。

(3)中心词+之+定语 例如:蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心

一也。 (4)中心词+而+定语+者 例如:缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤?

8、固定句式

⑴无以、无从 译为:没有用来……的办法 例:家贫,无从致书以观。

⑵有以 译为:有用来……的办法 例:袁人大愤,然未有以报也。

⑶有所 译为:有……的 例:故患有所不避也。

(4)无所 译为:没有……的 例:几无所逃死。

(5)如何、奈何、若何 译为:怎么、怎么样、怎么办 例:①取吾城,不与吾璧,奈何? ②孔明用如此人物,如何不误事? ③奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?

⑹如……何 译为:对……怎么样 例:如太行、王屋何?

一、常见文言虚词在文中的作用

文言虚词分类: 六大类:代、副、助、介、连、叹

(1)代词

第一人称:余、我、吾、予 人称代词 第二人称:尔、女、汝、而、乃、若

第三人称:其、彼 指事代词:斯、此、兹、彼、之其、夫、然、尔 疑问代词:谁、孰、何、曷、胡、安、焉、奚、(wū) 无定指代词:或、莫 特殊指代词:者

表推测:殆、其、或、庶、几、庶几、约、似 表谦敬:请、谨、窍、辱、敢、幸、忝 频率副词:再、又、复、迭、频数(shuò)、辄

(3)介词:以、于、为、与、被 (4)叹词:吁、嗟夫、呜呼、噫、嘻 (5)助词 结构助词: 之、是、所

缀加助词: 词头:有、其 词尾:然、焉、如

语气助词: 句首:夫、唯、盖、其、岂 句中:也、者 句末 也、矣、耳、焉、 乎、诸、欤、(与)、耶 (邪)、哉、夫

b、唯利是图

(2)介词宾语前置

c、惟命是从

①疑问代词作宾语,一般放在动词之 前

例如:何以知之?

②常见的以“以”为标志 例如:a:余是以记之。

b:一言以蔽之。 ③介词宾语是方位词

例如:项王、项伯东向坐;亚父南向坐;——亚父者,范增也;沛公 北向坐;张良南向坐。

7、定语后置

(1)中心词+定语+者 例如:太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

曰:“不若与人。”

(2)省略谓语

承上文谓语而省略 例如:军中无以为乐,请以剑舞。

蒙下文谓语而省略 例如:杨子之邻人亡羊,既率党。

共喻省略

例如:及左公下厂狱,史朝夕狱外。

(3)省略宾语

省略动词后的宾语:例如:私见张良,具告以事。 省略介词后的宾语:例如:自曾惭怍,不敢与较。

(4)省略兼语

所谓兼语:就是在某个短语中 既作前一个词的宾语又作后一

5、介词结构后置(状语后置) ①以“于……”为标志 例如:苏子与客泛舟游于赤壁之下。 ②以”以”为标志 例如:a:以一板按其面,则字平如砥。 b:寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐。

6、宾语前置

(1)动词宾语前置 ①否定句中代词作宾语,宾语置于动词前 例如:故人之不余欺也 ②疑问句中的宾语前置,疑问代词作宾语,放在动词谓语之前 例如:大王来何操。 ③用“之”或“是”把宾语提到动词前。 例如:a:句读之不知,惑之不解。

(7)是故、是以 译为:因此、所以 例:是故圣益圣,愚益愚。

(8)奈……何 译为:把……怎么办 例:三老不来还,奈之何?

(9)所以 译为:用来……的、……的原因、……的方法

例:①师者,所以传道受业解惑也。 ②此世所以不传也 ③吾之所以拒子也。

(10)不亦……乎 译为:不是……吗 例:学而时习之,不亦乐乎?