西湖区国民经济和社会发展

2011年南昌市国民经济和社会发展统计公报

2011年,面对严峻复杂的国内外发展形势,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下以科学发展观为统领,积极融入鄱阳湖生态经济区建设,以创建办会为契机,务实奋进,开拓进取,全市经济保持了平稳较快发展的良好态势,各项社会事业全面进步,发展活力进一步增强,人民生活水平进一步提高,民生状况进一步改善,实现了“十二五”良好开局。

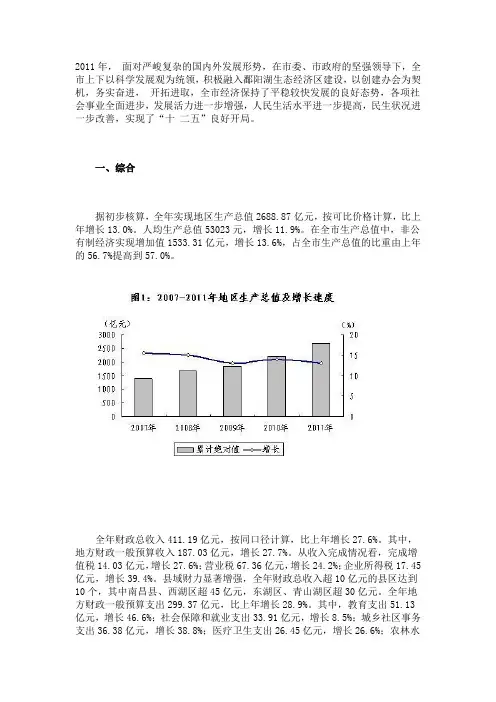

一、综合据初步核算,全年实现地区生产总值2688.87亿元,按可比价格计算,比上年增长13.0%。

人均生产总值53023元,增长11.9%。

在全市生产总值中,非公有制经济实现增加值1533.31亿元,增长13.6%,占全市生产总值的比重由上年的56.7%提高到57.0%。

全年财政总收入411.19亿元,按同口径计算,比上年增长27.6%。

其中,地方财政一般预算收入187.03亿元,增长27.7%。

从收入完成情况看,完成增值税14.03亿元,增长27.6%;营业税67.36亿元,增长24.2%;企业所得税17.45亿元,增长39.4%。

县域财力显著增强,全年财政总收入超10亿元的县区达到10个,其中南昌县、西湖区超45亿元,东湖区、青山湖区超30亿元。

全年地方财政一般预算支出299.37亿元,比上年增长28.9%。

其中,教育支出51.13亿元,增长46.6%;社会保障和就业支出33.91亿元,增长8.5%;城乡社区事务支出36.38亿元,增长38.8%;医疗卫生支出26.45亿元,增长26.6%;农林水事务支出21.40亿元,增长19.4%;交通运输支出24.32亿元,增长38.6%;科学技术支出3.72亿元,增长4.5%;环境保护支出3.90亿元,增长12.5%。

全年居民消费价格总水平(CPI)比上年上涨5.0%。

其中,消费品价格上涨5.7%;服务价格上涨2.8%。

商品零售价格上涨5.2%,工业生产者出厂价格上涨4.9%,工业生产者购进价格上涨11.02%。

表1:2011年南昌市居民消费价格情况二、农业农业生产:全年完成农林牧渔及服务业现价总产值229.70亿元,比上年增长4.6%。

杭州西湖分析报告

杭州西湖分析报告1. 简介杭州西湖位于中国浙江省杭州市,是中国著名的自然风景区和文化遗产。

西湖被誉为“人间天堂”,是中国四大名胜之一。

本篇报告旨在对杭州西湖进行综合分析,从地理、环境、历史和文化等多个方面进行探讨。

2. 地理位置和景点杭州西湖位于杭州市中心,总面积约6.39平方公里。

西湖由若干湖泊组成,包括西湖本湖、南湖、西溪湿地等。

西湖周边有丰富的自然和人文景点,其中包括苏堤、白堤、灵隐寺、雷峰塔等。

3. 环境保护与建设作为中国重要的自然风景区,杭州西湖一直致力于环境保护和生态建设。

近年来,杭州市政府采取了一系列措施,包括限制污染物排放、加强水质监测、保护湿地等,以确保西湖的生态环境得到有效保护和管理。

4. 历史文化价值杭州西湖拥有悠久的历史和丰富的文化价值。

自古以来,西湖就被诗人、文人墨客赞美为“人间天堂”。

西湖还是中国古代文学的重要灵感来源之一,许多著名的诗词和故事都与西湖有着紧密的联系。

5. 经济影响与旅游业杭州西湖对当地经济发展和旅游业起到了重要的推动作用。

西湖每年吸引着大量的游客,为当地的酒店、餐饮、交通等产业带来巨大的经济效益。

同时,西湖也为当地居民提供了丰富的旅游和休闲资源。

6. 环境保护与可持续发展为了保护西湖的生态环境和实现可持续发展,杭州市政府制定了一系列措施和规划。

这些措施包括加强湖泊水质管理、限制游客数量、推动可再生能源开发等。

通过这些措施的实施,西湖的生态环境得以保护,同时实现了经济的可持续发展。

7. 资源利用与保护杭州西湖作为一个自然景区,资源的合理利用和保护是非常重要的。

人们应该充分利用西湖的自然资源开展旅游、研究等活动,同时也要注意保护西湖的生态环境和文化遗产。

8. 结论综上所述,杭州西湖作为中国重要的自然风景区和文化遗产,具有重要的地理、环境、历史和文化价值。

近年来,杭州市政府在保护和管理西湖方面取得了显著成果。

然而,我们仍然需要采取更多的措施来维护西湖的生态环境和可持续发展。

西湖区加快算力产业发展的若干措施(2023)

西湖区加快算力产业发展的若干措施(征求意见稿)为贯彻落实《杭州市人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》,抢抓算力产业发展机遇,推动优质算力普惠供给,帮助企业降低算力使用成本,实现大算力蜉化大模型、大模型带动大产业、大产业促进大发展的良性循环,特制定本办法。

一、支持对象本意见扶持对象为在西湖区依法登记注册,财政级次在西湖区(含新迁入企业),具有独立法人资格、依法纳税、财务管理制度和会计核算体系健全的企业、单位。

二、扶持政策1、算力服务平台建设补助企业自主投资建设公共算力服务平台并对外输出算力服务,服务企业数达到IOO家(含)以上,经审核,给予企业最高300万元的补助。

2、资源对接、论坛赛事活动补助支持社会组织和企业开展算力、算法资源对接,相关论坛、赛事等活动,活动规模超过100家企业,或活动宣传流量在500万人/次以上,经认定,按照实际投入的50%,给予自主举办的社会组织或企业单场最高20万元的一次性补助。

3、推进算力赋能产业发展鼓励使用西湖区算力公共服务平台,对通过平台使用算力的企业,每年发放总额不超过5000万元的“算力券”,按照智算服务合同金额的50%、其他算力服务合同的25%,给予算力补贴,单个主体年度补贴金额不超过100万元。

“算力券”发放先审先得、智算优先、额满截止。

4、鼓励行业模型开发应用。

支持租用西湖区智算算力用于模型研发。

对开发垂直领域专用模型,在西湖区成功落地的并实现市场化应用的,每年评选不超过10个,按照不超过研发成本30%的标准给予牵头研发单位补助,单家企业补助金额不超过200万元。

三、附则1、享受政策的企业、单位,注册地、纳税地必须在西湖区内。

2、享受政策的企业、单位,区内政策优惠扶持按“就高、不重复”原则进行资助(奖励)。

同一项目、标准在低等次已作资助的(奖励)的,晋升到高等次时可补足差额部分;区财政补助后,企业、单位又获得市级以上(含)补助的,区财政补助资金视作已经配套,市级以上(含)补助资金纳入本意见补助总额。

杭州西溪国家湿地公园保护管理条例

杭州西溪国家湿地公园保护管理条例2011年6月30日杭州市第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过2011年9月30日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准2011年10月17日杭州市第十一届人民代表大会常务委员会公告第54号公布自2011年12月1日起施行第一章总则第一条为了加强杭州西溪国家湿地公园的保护和管理,根据有关法律、法规的规定,结合本市实际,制定本条例.第二条在杭州西溪国家湿地公园及其外围保护地带、周边景观控制区内从事相关活动的单位和个人,均应当遵守本条例的规定.第三条杭州西溪国家湿地公园以下简称湿地公园是经国务院林业主管部门批准设立,以永续保护湿地生态系统、合理利用湿地生态资源和人文历史风貌资源为目的,可供开展湿地保护、恢复、宣传、教育、科研、监测、生态旅游等活动,集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体的国家级湿地公园.第四条湿地公园及其外围保护地带、周边景观控制区以经法定程序批准的杭州西溪国家湿地公园总体规划划定的范围为准,并由杭州市人民政府以下简称市人民政府依法向社会公示,标界立碑.第五条湿地公园的保护和管理,应当遵循“保护优先、科学修复、合理利用、持续发展”的原则.湿地公园内列入国际重要湿地名录的区域,应当按照湿地公约的要求,严格进行保护.第六条市人民政府及西湖区人民政府、余杭区人民政府应当加强对湿地公园保护和管理工作的领导,将湿地公园保护和管理纳入到市和区国民经济和社会发展计划,并提供必要的政策支持.第七条市人民政府依据本条例设立杭州西溪国家湿地公园管理委员会以下简称管委会,依法行使下列职权:一组织、协调、指导和监督湿地公园保护和管理的有关工作;二根据湿地公园永续保护与合理利用的需要,参与湿地公园相关规划的编制和修改工作;三其他依法应当由管委会行使的职权.第八条管委会设立湿地公园管理机构以下简称管理机构具体负责湿地公园的保护和管理工作,依法行使下列职权:一依照有关法律、法规、规章的规定,制定湿地公园的各项管理制度,并报管委会批准后执行;二依照本条例及有关法律、法规、规章的规定,对湿地资源实施保护、管理和合理利用;三行使市人民政府依法授予或市有关行政主管部门依法委托的职权;四行使西湖区、余杭区人民政府及其相关行政主管部门依法委托的职权.管理机构应当严格遵守本条例以及有关法律、法规、规章的规定,依法开展保护和管理工作.第九条市人民政府有关部门及西湖区人民政府有关部门、余杭区人民政府有关部门或其派驻湿地公园的派出机构应当按照各自职责,共同做好湿地公园的保护和管理工作.第十条湿地公园的外围保护地带和周边景观控制区由市人民政府有关部门会同所在地的区人民政府负责管理.管理机构应当参与外围保护地带和周边景观控制区的保护、规划和建设管理工作.第十一条湿地公园保护所需要的资金应当列入杭州市人民政府和有关区人民政府财政专项预算.鼓励境内外单位、个人和其他组织捐赠资金支持湿地公园的保护.第十二条任何单位和个人都有保护湿地公园自然生态环境、人文历史风貌和湿地公园设施的义务,并有权举报、制止破坏行为.鼓励单位和个人为湿地公园保护工作提供志愿服务.对在湿地公园保护中做出重要贡献的单位和个人,由市人民政府给予表彰.第十三条建立湿地公园保护和管理的监督检查制度.市人民政府应当定期组织对湿地公园保护和管理工作的检查,并向市人民代表大会常务委员会报告.被检查单位和个人应当如实反映情况并提供资料,不得隐瞒或拒绝.第二章规划与建设第十四条杭州西溪国家湿地公园总体规划以下简称湿地公园总体规划是湿地公园保护、建设、管理和利用的依据,任何单位和个人均应当严格遵守.第十五条湿地公园总体规划由市城乡规划主管部门组织编制,经市人民政府批准后,报市人民代表大会常务委员会备案.湿地公园总体规划经法定程序批准后不得擅自调整或变更,确因保护和管理工作的需要而对湿地公园总体规划进行调整或变更的,应当经原审批机关同意后,按照原审批程序报批.第十六条湿地公园外围保护地带和周边景观控制区所在地的控制性详细规划应当与湿地公园总体规划相衔接.管委会应当参与湿地公园外围保护地带和周边景观控制区所在地的控制性详细规划以及涉及湿地公园的各项专业规划的编制工作.第十七条湿地公园内的建设项目应当严格遵守湿地公园总体规划,按照国土资源、城乡规划、建设等方面的法定程序报批后进行,其选址、布局、高度、体量、造型、风格和色调等,应当与周围景观和环境相协调.其中,建设项目占地面积或建筑面积超过三千平方米的,市人民政府应当提请市人民代表大会常务委员会审议决定.禁止在湿地公园内新建、改建、扩建与湿地公园保护无关的建构筑物.第十八条湿地公园外围保护地带和周边景观控制区内建设项目的高度、体量等,应当符合本条例的规定以及湿地公园的各项规划,与湿地公园景观和环境相协调.对已有的破坏景观的建设项目和设施,应当逐步依法改正.第十九条管理机构应当会同环境保护行政主管部门,按照有关法律、法规、规章的规定,加强湿地公园内建设项目对环境影响的监管.确需在湿地公园内进行建设的,建设单位应当按照国家有关规定进行环境影响评价.第二十条在湿地公园内从事下列建设活动的,应当经管理机构同意后,依法办理有关手续:一设置游船码头、观景台等旅游、休闲设施;二恢复或新增石刻、碑碣;三设置雕塑或塑造塑像;四建设围墙、护栏、桥梁、铁塔等构筑物及工棚等临时建筑物;五设置广告、宣传牌栏、指示标牌等户外设施;六其他建设活动.第二十一条经批准在湿地公园内从事建设活动的单位和个人,应当采取有效措施,保护湿地风景资源和自然生态环境.建设活动结束后,应当及时清理场地,恢复原貌.第二十二条湿地公园以及外围保护地带、周边景观控制区内的违法建构筑物应当按照中华人民共和国城乡规划法等法律法规的规定进行处置.第三章保护第二十三条湿地公园内的水体、野生动物、植物植被、地形地貌等生态环境,均属湿地公园的生态资源,应当严加保护.管理机构应当根据湿地公园生态容量和生态平衡的需要,对湿地公园的重要区域实行定期封闭轮休,并可以划定一定的范围,禁止或限制人员进入.第二十四条湿地公园内河、塘、池、潭等水体的水流、水源,应当保持生态原状.除进行整修或利用外,不得擅自占用、围圈、填埋、堵截、遮掩水体、水面等.确需对水体、水面进行整修或利用的,应当经管理机构同意.市人民政府和有关区人民政府应当加强对湿地公园外围保护地带城市污水排放的管理,外围保护地带内所有单位和居民的生产、生活污水,应当限期纳入城市污水排放系统.禁止将城市污水直接或者利用渗坑、渗井等方式间接排入湿地公园.第二十五条禁止引进任何可能造成湿地公园生态环境破坏的外来物种.管理机构应当建立外来物种信息系统,并建立和及时更新最危险的入侵物种名录,防止其扩散.管理机构应当加强湿地公园物种种源的培育研究和可持续利用工作.第二十六条禁止在湿地公园内捕捉陆生野生动物.严格控制在湿地公园内捕捞水生动物,确需捕捞的,应当经管理机构同意,在指定的范围、地点限量捕捞.有关区人民政府应当加强湿地公园外围保护地带野生动物的保护.除在规定的区域和时间外,禁止在湿地公园外围保护地带垂钓或者以其他方式捕捞鱼、虾等水生动物.第二十七条未经管理机构同意,禁止在湿地公园内放生动物.第二十八条严格控制在湿地公园内采集植物资源.确需在湿地公园内采集植物物种、标本、药材、植物繁殖材料和其他林副产品的,应当经管理机构同意后,在指定的范围、地点限量采集.第二十九条管理机构应当加强湿地公园的植树绿化和病虫害防治工作,保护好植被和动植物物种的生长、栖息条件.市林业、绿化等行政主管部门和有关区人民政府应当加强湿地公园外围保护地带的植树绿化和病虫害防治工作,保护好植被和动植物物种的生长、栖息条件.湿地公园外围保护地带和周边景观控制区的绿化应当与湿地公园景观相协调.第三十条管理机构应当对湿地公园内的古树名木进行登记造册,并予以妥善保护.禁止擅自砍伐、移植、损毁湿地公园内的树木.确需砍伐或移植树木的,有关行政主管部门在审批时,应当征求管理机构的意见.第三十一条湿地公园内的桑基鱼塘、柿基鱼塘、竹基鱼塘等地形地貌应当予以保护.除湿地公园道路建设、设施维护外,不得在湿地公园内从事砌石、填土、挖掘、硬化土地、倾倒废土等改变地形地貌的行为.确需实施的,应当经管理机构同意.第三十二条在湿地公园及其外围保护地带、周边景观控制区内,禁止建设污染环境的生产设施、设置废弃物倾倒或填埋场地.现有的污染源,应当达到国家或地方规定的排放标准.第三十三条管理机构和政府有关部门应当加强湿地公园的生态监测,对湿地公园的水环境、湿地生态特征、湿地植被演替、湿地保护类群的动态变化及时进行调查和监测,评价其生境适宜性变化及其后果,并有针对性地制定保护和修复措施,实行动态管理.第三十四条湿地公园内的宗教寺庙、历史遗址、特色建筑、石雕石刻等人文历史风貌及其所处的环境,均属湿地公园的人文历史风貌资源,应当严加保护.第三十五条禁止改变湿地公园内的人文历史风貌,禁止增设与其无关的设施.人文历史风貌需要修缮的,应当遵循“修旧如旧”的原则.凡列入湿地公园保护范围内的各种建构筑物、遗迹址等,所有权人应当履行保护义务,不得对其损毁、擅自迁移和拆除.第三十六条管理机构应当鼓励和扶持具有西溪传统特色的农耕渔事的发展.在开展农耕渔事活动时,应当使用高效、低毒的药剂,采取自然生态的综合防治措施,以减少对水体、土壤和空气的污染.第三十七条管理机构应当制定湿地公园生态资源和人文历史风貌资源保护的应急预案,在发生危害湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的事件时,应当根据应急预案及时采取措施.第三十八条湿地公园内禁止下列行为:一攀折、刻划、钉拴、摇晃竹木,损坏绿地草坪,擅自采摘花草、竹笋、果实等;二在景物上涂写、刻划、张贴等;三损坏游览、服务等公共设施和其他设施;四野炊、超过规定范围烧香点烛等;五未经管理机构批准擅自进行种植和养殖的;六游泳、洗澡、洗涤污物、清洗机动车辆和船舶的;七其他破坏湿地公园生态资源和人文历史风貌资源的行为.第四章利用第三十九条利用湿地资源必须符合湿地公园总体规划,维护湿地资源的可持续利用.第四十条管理机构应当充分发挥湿地公园在科普宣传、保护非物质文化遗产等方面的作用,开展多种形式宣传活动.对于依托湿地公园开展的宣传活动,有关部门应当给予支持,提供便利条件.第四十一条管理机构应当会同有关部门积极组织开展湿地资源保护和利用的研究,建立和完善湿地保护及利用技术推广体系,推动湿地保护和利用工作的开展.第四十二条利用湿地公园的生态资源,不得改变湿地生态系统的基本功能,不得超出资源的再生能力或者给野生植物物种造成永久性损害,不得破坏野生动物的栖息环境.第四十三条利用湿地公园的人文历史风貌资源应当以参观、游览和科学考察等为主,限制将其用作商业活动.第四十四条在湿地公园内进行科学调查、研究观测、科普教育等教学科研活动的,应当经管理机构批准.第五章管理第四十五条进入湿地公园的人员,应当服从管理机构的管理,自觉遵守湿地公园的各项规定,爱护各项公共设施,保护湿地资源.第四十六条管理机构应当制定火灾、溺水、极端天气等应急预案,设置各种必要的安全设施.发生安全事故时,管理机构应当根据应急预案及时采取救援措施.第四十七条管理机构应当科学合理地确定湿地公园的环境容量、游览接待容量、年可游天数和游览线路,根据保护的实际需要,可以对湿地公园部分地段的游览线路实行限制.禁止开设与湿地公园保护目的不一致的旅游项目.进入湿地公园参观、旅游的单位和个人,应当遵守游览管理制度,按照指定路线参观、游览.第四十八条严格控制湿地公园内商业服务网点的数量.商业服务网点的设置由管理机构组织有关部门统一规划、合理布局,并与周围景观和环境相协调.管理机构可以根据保护湿地公园生态资源、人文历史风貌以及公共安全、环境卫生的需要,对湿地公园内的经营性活动作出限制性规定.第四十九条在湿地公园内从事经营活动的经营者,其经营场所和经营范围应当符合湿地公园商业服务网点布局的规定.工商行政主管部门在核发营业执照时,应当征求管理机构的意见.经营者应当在营业执照核定的经营场所和经营范围内从事经营活动.禁止擅自搭棚、设摊、设点、扩大经营面积等行为.禁止在经营场所外揽客、兜售商品等行为.第五十条管理机构应加强湿地公园内交通安全的管理.公安、交通运输等部门应当给予指导和配合.任何车辆和船舶未经管理机构同意不得进入湿地公园.经同意进入的车辆和船舶,应当保持车体和船体清洁,按规定路线行驶和停放,不得影响他人游览和安全.第五十一条除治安、海事、抢险、工程等工作船外,经同意进入湿地公园的机动船应当采用电力等无污染的动力.湿地公园内水上运输经营、船舶和船员的管理以及水上交通安全监督,依照有关法律、法规、规章的规定执行.第五十二条限制在湿地公园内举办群众性活动.举办大型群众性活动,依法应当由有关行政主管部门办理行政许可手续的,有关行政主管部门在审批时,应当征求管理机构的意见;举办其他群众性活动的,应当经管理机构批准.第五十三条管理机构应当加强湿地公园内的环境卫生管理,配置符合要求的环境卫生设施和设备,建立环境卫生责任制.经营者应当及时清运各种经营活动所产生的垃圾,做好经营范围内的清扫和保洁工作,实施垃圾分类处理.第五十四条湿地公园内建构筑物的外观应当保持与景观相协调.建构筑物的外墙、屋顶、平台、阳台、窗栏等处不得设置、堆放、吊挂破坏景观、有碍观瞻的物品.第六章法律责任第五十五条对违反本条例规定的行为,有关法律、法规已有行政处罚规定的,从其规定.第五十六条本条例规定的行政处罚,由管理机构负责实施;法律、法规规定由其他部门实施的,从其规定.违反本条例的行为发生在湿地公园外围保护地带的,由所在地的有关行政主管部门依法进行处罚.第五十七条违反本条例第二十一条规定,建设单位从事建设活动未采取有效保护措施的,责令限期改正,导致湿地风景资源和自然生态环境破坏的,处五千元以上五万元以下的罚款;建设单位在建设活动结束后,未及时清理场地的,责令限期改正,并可处一千元以上一万元以下的罚款.第五十八条违反本条例第二十四条第一款规定擅自占用、围圈、填埋、堵截、遮掩水体、水面的,责令限期改正,恢复原状,并处一千元以上一万元以下的罚款;不能恢复原状的,处一万元以上十万元以下的罚款.第五十九条违反本条例第二十五条第一款规定,引进可能造成湿地公园生态环境破坏的外来物种的,责令停止违法行为,限期改正,并处一千元以上一万元以下的罚款;已经造成湿地公园生态环境破坏的,处一万元以上十万元以下的罚款.第六十条违反本条例第二十六条第一款规定,未经同意擅自在湿地公园捕捞水生动物或者未按规定捕捞水生动物的,责令停止违法行为,并可处五百元以上二千元以下的罚款,情节严重的,还可没收捕捞工具.违反本条例第二十六条第二款规定,在湿地公园外围保护地带未按规定垂钓或者以其他方式捕捞鱼、虾等水生动物的,责令停止违法行为,并可处二百元以上二千元以下的罚款,情节严重的,还可没收捕捞工具.第六十一条违反本条例第二十七条规定,未经同意擅自在湿地公园放生动物的,处五百元以上一千元以下的罚款.第六十二条违法本条例第二十八规定,未经同意擅自或者超出指定范围、地点采集植物的物种、标本、药材、植物繁殖材料和其他林副产品的,责令停止违法行为,没收采集物,处实际损失价值二倍以上至五倍以下的罚款并依法赔偿经济损失.第六十三条违反本条例第三十一条第二款规定,未经同意擅自从事砌石、填土、挖掘、硬化土地、倾倒废土的,责令停止违法行为,恢复原状,并处一千元以上一万元以下的罚款;不能恢复原状的,处一万元以上二十万元以下的罚款.第六十四条违反本条例第三十五条第二款规定,所有权人损毁或者擅自迁移、拆除非文物保护单位或文物保护点的建构筑物、遗迹址的,处一万元以上十万元以下的罚款.第六十五条有本条例第三十八条所列行为之一的,按以下规定予以处罚:一有第一、二、三、四、七项行为之一的,责令停止违法行为,并可处二十元以上五百元以下的罚款,造成损失的还应当赔偿经济损失;二有第五项行为的,责令停止违法行为,限期改正,并可处五百元以上五千元以下的罚款;三有第六项行为之一的,责令其停止违法行为,并可处二十元以上一千元以下的罚款.第六十六条违反本条例第四十九条第二款规定,擅自搭棚、设摊、设点、扩大经营面积等的,责令限期改正,恢复原状,并可处二百元以上二千元以下的罚款;在规定的经营场所外揽客、兜售商品的,责令限期改正,并可处以二十元以上二百元以下的罚款.第六十七条违反本条例第五十条第二款规定,车辆、船舶未经同意擅自进入湿地公园的,责令停止违法行为,驶离湿地公园,不听劝阻的,可处五百元以上五千元以下的罚款;车辆、船舶未保持车体和船体清洁的,或者未按指定路线行驶、未在规定地点停放的,责令改正,并可处二十元以上二百元以下的罚款.第六十八条违反本条例第五十二条规定,未经批准擅自举办群众性活动的,责令停止违法行为,并处一千元以上一万元以下的罚款;造成湿地公园生态环境或人文历史风貌破坏的,还应当承担赔偿责任.第六十九条妨碍、抗拒行政机关工作人员依法执行公务的,由公安机关依照中华人民共和国治安管理处罚法的有关规定予以处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任.第七十条因管理不善、违规审批、违规建设等造成湿地公园生态环境或人文历史风貌破坏的,由市人民政府责令管理机构限期整改,并依法追究有关领导人和直接责任人员的责任.有关工作人员在湿地公园管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级行政主管部门给予行政处分;构成犯罪的,依法追究其刑事责任.第七章附则第七十一条本条例自2011年12月1日起施行.。

西湖分析报告

西湖分析报告概述西湖位于中国浙江省杭州市中心,是一座历史悠久、风景秀丽的淡水湖。

该报告旨在对西湖进行综合分析,包括地理特征、环境保护和旅游业发展等方面。

地理特征西湖位于浙江省杭州市市区西部,面积约为6.39平方千米,是中国典型的天然淡水湖泊之一。

湖泊由西北向东南延伸,被山峦环绕,形成了独特的地理风貌。

西湖的水体由多个小湖泊和河流组成,比较著名的有断桥、钱塘江和花港等。

西湖的水质非常清澈,湖水透明度极高,使得湖区成为富有吸引力的风景名胜区。

环境保护为了保护西湖的生态环境,杭州市政府实施了一系列环保措施。

首先是加强水源保护,建设了一系列污水处理设施,以减少对湖泊的污染。

其次是建立湖泊周围地区的保护区,限制了开发和建设活动。

此外,政府还加强了对湖区的巡逻和监测,以确保环境质量符合相关标准。

同时,通过宣传和教育活动,提高了市民的环保意识,促进了公众参与环境保护工作。

旅游业发展西湖是杭州市最著名且最重要的旅游景点之一,也是国内外游客前来杭州观光的必访之地。

西湖拥有独特的自然风光和悠久的历史文化,吸引了大量的游客。

杭州市政府积极推动旅游业的发展,提供了各种旅游服务和设施。

游客可以选择乘船游览湖区,欣赏湖光山色;也可以步行或骑行沿湖畔漫步,体验宁静的湖岸生活。

在旅游业发展的同时,政府也采取了一系列措施保护湖区的生态环境。

例如限制游船的数量和运行时间,以减少对湖泊的影响。

此外,政府还鼓励开发生态旅游项目,提供更多与自然环境相融合的旅游体验。

结论西湖作为中国著名的旅游景点,拥有独特的地理风貌和自然环境。

通过政府的环保措施和旅游业的发展,西湖既保护了环境,又为游客提供了丰富的旅游体验。

然而,随着旅游业的快速增长,西湖所面临的环境保护任务也变得更加紧迫。

政府和公众应共同努力,加强环保监管和宣传教育,确保西湖的可持续发展。

注:此报告仅供参考,具体数据以实际为准。

2013年南昌市国民经济和社会发展统计公报

南昌市2013年统计公报2013年是全面深入贯彻党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。

面对严峻复杂的国内外发展形势,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下团结奋进、开拓进取,国民经济保持了平稳较快的良好发展态势,各项社会事业全面进步,人民生活持续改善,全市经济社会发展再上新台阶。

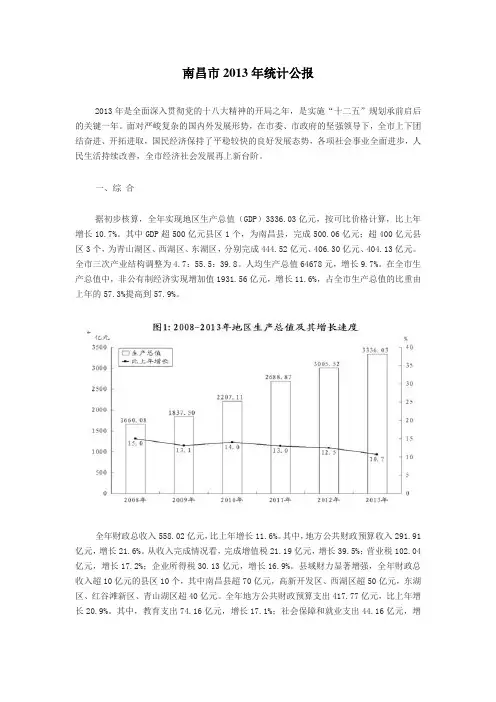

一、综合据初步核算,全年实现地区生产总值(GDP)3336.03亿元,按可比价格计算,比上年增长10.7%。

其中GDP超500亿元县区1个,为南昌县,完成500.06亿元;超400亿元县区3个,为青山湖区、西湖区、东湖区,分别完成444.52亿元、406.30亿元、404.13亿元。

全市三次产业结构调整为4.7:55.5:39.8。

人均生产总值64678元,增长9.7%。

在全市生产总值中,非公有制经济实现增加值1931.56亿元,增长11.6%,占全市生产总值的比重由上年的57.3%提高到57.9%。

全年财政总收入558.02亿元,比上年增长11.6%。

其中,地方公共财政预算收入291.91亿元,增长21.6%。

从收入完成情况看,完成增值税21.19亿元,增长39.5%;营业税102.04亿元,增长17.2%;企业所得税30.13亿元,增长16.9%。

县域财力显著增强,全年财政总收入超10亿元的县区10个,其中南昌县超70亿元,高新开发区、西湖区超50亿元,东湖区、红谷滩新区、青山湖区超40亿元。

全年地方公共财政预算支出417.77亿元,比上年增长20.9%。

其中,教育支出74.16亿元,增长17.1%;社会保障和就业支出44.16亿元,增长16.9%;城乡社区事务支出67.56亿元,增长47.8%;医疗卫生支出38.56亿元,增长24.3%;农林水事务支出30.92亿元,增长20.1%;科学技术支出5.42亿元,增长20.9%。

全年居民消费价格总水平(CPI)比上年上涨2.3%。

其中,消费品价格上涨2.2%,服务价格上涨2.6%,商品零售价格上涨1.3%。

2013—2015年中国杭州市分城区经济分析

2013—2015年中国杭州市分城区经济分析第一节上城区一、城市经济分析据统计2014年上半年,全区实现地区生产总值390.42亿元,总量继续领跑六城区,同比增长9.0%,高于全市平均水平1.3个百分点,在六城区排第二。

第三产业实现增加值200.02亿元,同比增长7.5%,在六城区排第二。

从往年的经济发展来看,据统计,2011年,上城区实现地区生产总值(GDP)615.98亿元,按可比价格计算,同比增长9.5%。

按全区2011年末户籍人口计算,人均GDP为188179元,同比增长16.3%,按当年平均汇率计算,人均达到29135美元,比去年增加5242美元,高于全市人均水平13435美元。

按产业分,第二产业实现增加值278.88亿元,同比增长11.4%,其中,工业增加值259.45亿元,同比增长12.8%;第三产业实现增加值337.10亿元,同比增长8.0%。

第三产业对地区生产总值的贡献率为46.3%,拉动地区生产总值增长4.4个百分点。

二、三产业结构为45.3︰54.7。

财政收支。

全年完成财政总收入90.01亿元,同比增长12.3%,列全省第13位。

实现地方财政收入53.55亿元,同比增长6.6%,列全省第10位。

在税收收入中,增值税(地方部分)4.61亿元,同比增长19.2%;营业税23.71亿元,为上年的99.4%;个人所得税5.09亿元,为上年的93.5%;企业所得税(地方部分)9.87亿元,同比增长47.5%;城市维护建设税2.90亿元,同比增长12.6%;房产税2.76亿元,同比增长51.6%。

全年一般预算支出23.66亿元,同比增长7.6%。

其中:教育支出4.85亿元,同比增长16.3%;科学技术支出0.96亿元,同比增长10.9%;社会保障和就业支出3.01亿元,同比增长18.6%;医疗卫生支出1.11亿元,同比增长7.5%;城乡社区事务支出6.19亿元,为上年同期92.1%;一般公共服务支出2.07亿元,同比增长10.8%;公共安全支出1.85亿元,同比增长8.3%。

西湖区发展格局规划方案

西湖区发展格局规划方案引言西湖区作为杭州市的核心区域,具有丰富的自然资源和独特的人文景观,被誉为世界文化遗产和国家级风景名胜区。

为了更好地推动西湖区的可持续发展,我们制定了一套综合的发展格局规划方案。

本文将详细阐述这些规划的内容和实施方案。

一、保护自然生态作为我市的绿肺,西湖区的生态环境至关重要。

我们将制定严格的保护政策,保护和恢复湖泊、山脉、河流和湿地。

同时,我们将提高环境监测能力,加强污染源的管理和减排工作,确保西湖区的空气和水质持续改善。

二、优化城市布局为了提高西湖区的居住品质,我们将优化城市布局。

首先,我们将进行土地整合和综合开发,提高土地利用效率。

其次,我们将加快城市基础设施建设,包括交通、水利、供电等公共设施的改造和扩建。

最后,我们将提升城市管理水平,建设智慧西湖,提供更优质的公共服务。

三、发展旅游业西湖区是一个世界知名的旅游景区,吸引了大量的游客。

为了提升旅游业的质量和效益,我们将制定一系列措施。

首先,我们将加强景区的管理和服务,提高游客满意度。

其次,我们将加强文化旅游的开发,推广西湖区的历史和文化。

同时,我们将积极开展国际交流与合作,引进更多的国外游客和投资。

四、推动产业升级为了适应经济发展的需要,我们将推动产业升级。

首先,我们将鼓励科技创新和技术进步,加快转型升级。

其次,我们将培育新兴产业,比如信息技术、生物医药等。

此外,我们将鼓励高端服务业的发展,提供更多的就业机会。

五、保障社会公平我们将采取措施,推动社会公平和民生保障。

首先,我们将加大社会保障和民生支出,确保基本公共服务的覆盖面和质量。

其次,我们将提供更多的就业机会,减少社会不公。

最后,我们将加强社会管理和维护社会秩序,建立和谐稳定的社会环境。

结论西湖区发展格局规划方案是指导西湖区未来发展的重要文件。

我们将通过保护自然生态、优化城市布局、发展旅游业、推动产业升级和保障社会公平,实现西湖区的可持续发展。

我们相信,在这些规划的指导下,西湖区将更加宜居宜业,为居民和游客提供更好的生活和旅游体验。

2010年杭州市西湖区国民经济和社会发展统计公报

2010年西湖区国民经济和社会发展统计公报西湖区统计局(2011年3月)2010年是“十一五”规划的收官之年,面对极其复杂的国内外经济形势和后金融危机时代的余波,我区经济发展迎来了较为困难的一年。

全区人民在区委、区政府的正确领导下,坚持以科学发展观为统领,全面贯彻“四建四创”战略部署,围绕“打造首善之区、共建共享全国最美丽城区”的目标,克难攻坚谋发展,齐心协力创新业,全面完成“十一五”规划纲要确定的各项目标任务,全区经济稳步回升,社会事业协调发展,人民生活品质进一步提高。

一、综合经济总量。

初步核算,全区实现地区生产总值(GDP)476.40亿元,按可比价格计算,比上年增长12.1%。

其中:第一产业增加值3.79亿元,比上年下降1.7%;第二产业增加值91.35亿元,比上年增长5.8%;第三产业增加值381.26亿元,比上年增长13.7%,第三产业增速高于经济总量增速1.6个百分点。

三次产业结构由上年的0.9:20.6:79.5调整为0.80:19.17:80.03。

按户籍人口计算,人均GDP为78342元。

财政收支。

全年完成财政总收入100.18亿元,比上年增长27.7%,其中地方财政收入61.18亿元,比上年增长35.7%。

全年一般预算支出17.71亿元,比上年增长29.42%。

其中教育支出4.71亿元,增长27.07%;社会保障和就业支出2.21亿元,增长29.24%;城乡社区事务支出2.27亿元,增长73.78%。

二、人口、人民生活、社会保障和劳动就业人口。

年末全区户籍人口60.81万人,比上年末增加1.18万人。

其中农业人口 6.26万人,非农业人口 54.55万人。

人口出生率为10.81‰,人口自然增长率为6.30‰。

计划生育率达到98.51%。

人民生活。

据抽样调查,市区城镇居民人均可支配收入30035元,比上年增长11.8%,人均生活消费性支出20219元,比上年增长8.7%,人均居住面积30.86平方米。

杭州市人民政府关于印发杭州市促进生产性服务业高质量发展若干举措的通知

杭州市人民政府关于印发杭州市促进生产性服务业高质量发展若干举措的通知文章属性•【制定机关】杭州市人民政府•【公布日期】2024.10.15•【字号】杭政函〔2024〕75号•【施行日期】2024.11.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】尚未生效•【主题分类】宏观调控和经济管理综合规定正文杭州市人民政府关于印发杭州市促进生产性服务业高质量发展若干举措的通知杭政函〔2024〕75号各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位:现将《杭州市促进生产性服务业高质量发展的若干举措》印发给你们,请结合实际认真组织实施。

杭州市人民政府2024年10月15日杭州市促进生产性服务业高质量发展的若干举措为全力培育发展新质生产力,打造全国先进生产性服务业集聚地,推动现代服务业与先进制造业深度融合,力争全市生产性服务业增加值到2025年破万亿、占服务业比重达65%,到2027年突破1.2万亿、占服务业比重达三分之二以上,加快建设有全球影响力的生产性服务业标杆城市,现就促进我市生产性服务业高质量发展提出如下举措。

一、聚焦科技服务,打造全球新兴产业科创中心(市科技局)(一)鼓励加大研发创新力度。

加快推动规上企业高新化、高新企业规上化,建设以企业为核心的技术创新中心、制造业创新中心、重点企业研究院和创新联合体。

鼓励开展前沿引领技术和关键共性技术创新攻关,对承担国家、省重点科研任务的企业,按国家、省实际到账补助资金的25%,给予最高500万元补助。

支持央企、行业领军企业、制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业和知名跨国公司等设立研发总部,对新引进的年研发投入额达1000万元的研发总部,按不超过当年研发投入额的5%给予一次性最高500万元奖励。

(市科技局、市经信局、市财政局,列第一位的为牵头单位,下同)(二)强化技术转移转化服务。

加快建设技术转移转化中心、概念验证中心、中试基地等公共服务平台,打造创新生态圈和成果转化基地。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2016年西湖区国民经济和社会发展统计公报南昌市西湖区统计局(2017年3月1日)2016年,面对错综复杂的国内外经济形势,全区人民在区委、区政府的正确领导下,围绕“打造‘四梁八柱’,建设‘幸福西湖’”工作主线,大力弘扬“争第一、创唯一”的西湖精神,激情工作,精干实干,一年来,全区经济社会各项事业蓬勃发展,实现了“十三五”良好开局,为全面建成幸福西湖奠定了扎实基础。

一、综合经济总量:据初步核算,全年完成地区生产总值4650623万元,按可比价格计算,比上年增长8.3%。

其中,第二产业增加值1037297万元,同比增长8.2%;第三产业增加值3613326万元,同比增长8.3%。

三次产业结构由2015年的0.00∶22.69∶77.31调整为2016年的0.00∶22.30∶77.70。

人均生产总值87545元,较上年增长7.4%。

非公经济:全年非公有制经济增加值2400896万元,增长9.2%,占地区生产总值比重由上年的50.4%提高到51.6%。

财政收入:全年财政总收入893968万元,比上年增长11%。

其中,地方财政公共预算收入147026万元,同口径比上年增长0.2%。

地方公共财政预算收入中,增值税25563万元,增长121.2%;营业税28476万元,下降44.1%;企业所得税25720万元,增长8.7%;个人所得税16964万元,增长4.3%;城市维护建设税8680万元,增长5.2%;房产税5666万元,下降5.7%;印花税4059万元,增长76.3 %;城镇土地使用税1118万元,下降6.7 %;土地增值税10929万元,下降3.2%。

财政支出:全年地方财政一般预算支出252346万元,比上年增长13.3%。

主要支出项目有:教育48854万元,增长12.5%;科学技术3106万元,增长34.3%;文化体育与传媒2898万元,增长15.4%;社会保障和就业51411万元,增长17.1%;医疗卫生18333万元,增长9.9%;节能环保881万元,增长32.5%;城乡社区事务60958万元,增长4.1%;农林水事务2421万元,增长20.1%;资源勘探电力信息等事务6104万元,增长185%;商业服务业等事务2476万元,下降22.6%。

物价水平:全年居民消费价格总指数(CPI)比上年上涨2.1%。

其中:食品烟酒上涨5.3%,衣着下降0.2%,居住上涨1.2%,生活用品及服务持平,交通和通信下降1.0%,教育文化和娱乐增长3.4%,医疗保健增长1.2%,其他用品和服务下降0.3%。

全年商品零售价格总指数(RPI)比上年上涨0.4%。

其中,食品上涨6.3%,饮料、烟酒上涨0.2%,服装、鞋帽下降0.9%,纺织品下降1.0%,文化办公用品上涨2.2%,日用品下降0.4%,体育娱乐用品上涨0.7%,交通、通信用品下降4.7%,家具上涨0.6%,化妆品下降0.4%,金银珠宝下降4.1%,中西药品及医疗保健用品上涨3.2%,书报杂志及电子出版物上涨0.3%,燃料下降0.7%,建筑材料及五金电料上涨0.5%。

二、工业和建筑业工业生产:全年规模以上工业企业实现总产值194452万元,同比增长15.7%。

其中,轻工业190150万元,同比增长16.1%;重工业4302万元,同比增长1.9%。

按企业性质分,股份制企业194452万元,同比增长15.7%。

实现规模以上工业增加值112362 万元,同比增长7.8%。

建筑行业:全年资质以上总包及专包建筑业企业93家,完成建筑业总产值427.57亿元,同比下降0.46%;完成建筑业增加值95.93亿元,同比增长6.9%;房屋建筑施工面积3241万平方米,同比增长2.46%。

签订合同额1141.46亿元,同比增长10.75%。

以建筑业产值计算的全员劳动生产率为31.23万元/人。

三、固定资产投资投资总量:全年500万元以上固定资产投资完成3596213万元,同比增长14.1%。

其中城镇固定资产投资2915508万元,同比增长12.1%;房地产开发投资680705万元,同比增长24%。

全年城镇投资施工项目883个,增长7.8%。

其中,新开工项目815个,同比增长10.7%。

投资结构:第二产业完成投资166060万元,同比增长16.1%;第三产业完成投资3430153万元,同比增长14.1%。

二、三产业投资比为4.61︰95.39。

从投资主体看,内资企业完成投3576646万元,同比增长14.2%;港澳台企业完成投资3236万元,同比增长9.2%;外商投资企业完成投资16331万元,同比增长94.2%。

四、国内商贸消费品市场:全年社会消费品零售总额3485958万元,比上年增长10.8%。

其中,限额以上零售额1982589万元,同比增长9.1%。

分行业看,批发零售贸易业零售额3039917万元,增长10.5%;住宿餐饮业零售额446041万元,增长12.6%。

交易市场:全年亿元以上商品交易市场10个,总摊位数13495个,总成交额3813005万元。

五、对外经济招商引资:全年实际利用外资2.17亿美元,较上年增长22.3%。

实际利用内资46.21亿元,较上年增长15.1%。

全年引进重大项目36个,具有世界500强、国内200强背景项目3个。

对外贸易:全年进出口总额51076万美元,较上年下降25.7%。

其中,出口总额49755万美元,较上年下降22.9%。

六、教育、科技和体育教育:2016年末登记注册幼儿园53所,幼儿数10745人,专任教师数761人。

小学16所,九年一贯制学校8所,在校小学生29700人,专任教师1708人,小学招生人数5164人,小学毕业生人数4732人。

在校中学生3621人,专任教师252人。

中学招生人数1318人,中学毕业生人数976人。

特殊教育学校1所,在校学生138人,专任教师25人。

科技:2016年,全区科学技术支出3106万元,同比增长34.3%。

专利申请量704件,专利授权量424件,技术合同登记120项,技术合同成交额23969万元。

荣获市级科技进步二等奖1项,市科技进步三等奖3项。

新认定高新技术企业9家,认定国家级众创空间1家、省级众创空间2家,南昌市洪城众创空间企业6家,南昌市科技孵化器企业2家。

组织校园参加各类科技竞赛活动1800人次。

荣获国家级、省级、市级和区级奖励428项,其中,国家级33项,省级21项,市级277项,区级97项。

体育:全年区运动会参加比赛人数1560人次,共获得省级以上奖牌84枚。

其中,金牌27枚,银牌21枚,铜牌36枚。

全年共举办综合运动会7次,举办单项比赛12次,举办全民健身活动5次,其中千人以上获得1次,参加活动人数总计3.8万人次。

完成综合小型运动场2个。

七、公共文化和医疗卫生公共文化:全年获省级以上奖项4个。

年末拥有各类专业艺术表演团队218个,公共图书馆1个,文化馆1个,全国重点文物保护单位4处。

全年共组织开展省市区各项群众文化活动260余场,培训文化干部240余人次,向社区配置图书0.8万册,开展流动书屋活动7次。

对文化市场集中整治10次,收缴盗版光碟和书籍1.3万余张。

医疗卫生:年末共有各类医疗卫生机构216家,其中区属医疗卫生单位7家,企事业单位医疗机构18家,社会医疗机构64家,个体诊所75家,社区卫生服务机构40家,村卫生所13家,全区拥有执业医师1003人,注册护士1266人,万人拥有医护人员41人。

拥有病床617张,万人拥有病床位11.2张。

年内未发生重大公共卫生事件和疾病流行,传染病发病为411.8496/十万,计划免疫单苗接种率全部达到90%以上,麻疹类疫苗达到95%以上。

八、城市建设和环境保护城市建设:全年共清掏窨井39533座(次),维修窨井368座,更换井构件153套(件),新建窨井25座,维修各类路面27736平方米,维修人行道13749平方米,维修补栽路沿石1140米,机械疏通下水道48887米,新建下水道187米,清运余土淤泥4295立方米,补栽道路行道树死、缺株树木173棵,处理辖区排查出的有安全隐患危树69株,修补公园及各广场破损路沿石、花坛27处,修补破损绿化护栏15处、修复破损树池138处。

园林绿化:年末拥有园林绿地面积1138.77公顷,绿地率为32.7%,绿化覆盖面积1364.4公顷,绿化覆盖率39.2%,公共绿地面积395.52公顷,人均公园绿地面积8.2平方米。

环境保护:全年空气质量优良天数288天,优良率79.1%,空气综合质量指数为5.14,工业废水达标率100%,集中式饮用水源水质达标率100%,辖区内地表水断面监测结果达国家地表水Ⅳ水质标准,区域环境噪声监测面积10.8平方公里,全年等效声级53.4分贝,交通噪声均值64.5分贝,工业固废综合利用率达到100%。

九、人口与就业人口:据区公安户籍信息统计,截止2016末,全区户籍人口总户数152472户,较上年增长3.85%,总人口452590人,较上年增长7.66‰。

其中,按性别分,男性225944人,占49.92%,女性226646人,占50.08%。

按年龄分,0-17岁76558人,占16.92 %;18-34岁94821人,占20.95%;35-59岁183230人,占40.48%;60岁以上97981人,占21.65%。

全年出生人口5216人,出生男女性别比为103.43:100,全年死亡人口2707人,人口自然增长率为5.51‰。

2016年末全区常住人口531231人,较上年增长7.32‰。

城镇就业:全年安置城镇新增从业人员11686人,安置“4050”困难人员就业1891人,城镇就业率95%。

全年举办各类专场招聘、推介洽谈会52场,提供就业岗位21000个,安置下岗失业人员11686人,办理就业失业登记1133人。

通过政府购买公益性岗位安置失业人员18人,发放岗位补贴20万元,为112人发放社保补贴59万元。

全年新注入担保金100万元,为450名自主创业下岗失业人员发放小额担保贷款4555万元,到期贷款回收率100%。

全年开办各类专业培训班35期,培训人员1590人次。

十、人民生活和社会保障人民生活:全年城镇居民人均可支配收入35709元,增长8.1%,人均消费性支出23078元,增长4.3%。

其中,食品支出8090元,增长11.9%;衣着1457元,下降28.8%;居住7217元,增长18.5%;医疗保健1183元,增长60.5%;交通和通信2495元,增长3.6%;教育文化娱乐1583元,下降33.8%;生活用品及服务790元,增长5.1%。

社会治安:全年共破获各类刑事案件2335起,破获经济案件31起,挽回经济损失5462万元。