现代中国教育的发展课件

合集下载

中国高等教育的历史演进PPT课件

• 三段七级

•

蒙养学堂

•

初等教育段 初等小学堂

•

高等小学堂

学校系统 中等教育段 中学堂

•

高等学堂即大学预备科

•

高等教育段 分科大学

•

通儒院

10

• “癸卯学制”的颁布实施,标志着中国延 续一千多年的科举制度的废除和近代高等 教育制度的开始确立

11

• 初创的山东大学堂,设总办1员,相当于校长,总理学堂一 切事务;设总教习1员,总理择聘教习人员和核定课程(即 教务长);设监督1员,负责督饬学生。学堂聘用中学教习 6名、西学华人教习6名、西学洋人教习3名。另外聘有司 事等管理人员、夫役等服务人员。

重自治,戒贪争,戒躁进” •

17

• 1919年“五四”运动后

• “新学制”,又称《壬戌学制》 • 《壬戌学制》关于高等教育的有关规定主要有:

大学设数科或一科均可,单设一科者称某科大学(如医科 大学、法科大学、林科大学等);

大学修业年限四至六年,各科可根据内容的简繁,在此限度 内斟酌决定,但医科大学、法科大学修业年限至少五年,师 范大学修业年限四年;

• 大学堂分为备斋、正斋、专斋督课

• 备斋(相当小学)习浅近各学,两年毕业,主要学习中国 经史、国朝掌故大略,并授以外国语言文字、史志、舆地、 算术各项初级浅近之学。

• 正斋(相当于中学)习普通学,四年毕业,分政学、艺学 两门。

• 专斋(相当于大专和大学)习专门学,两年至四年毕业

• 山东大学堂的办学宗旨:“以四书五经为体,以历 代史鉴及中外政治、艺学为用,务各实事求是,力 戒虚浮,节为明体达用之材,仰副朝廷图治作人之 至意。”

民初的高等教育制度

大学院

大学预科、本科和大学院

第21课 现代中国教育的发展

第21课现代中国教育的发展导入:钱学森之问所谓"钱学森之问",就是钱老生前在各种场合不止一次提出的问题:为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?2005年,温家宝总理在看望钱学森的时候,钱老感慨说:"这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就,能够跟民国时期培养的大师相比。

"钱老又发问:"为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才?"钱学森之问与李约瑟难题一脉相承,都是对中国科学的关怀。

"钱学森之问"是关于中国教育事业发展的一道艰深命题,需要整个教育界乃至社会各界共同破解。

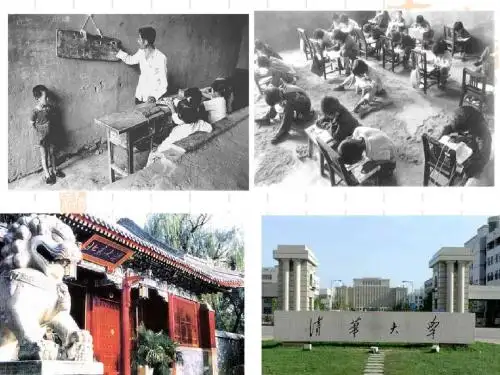

一、人民教育的奠基(1949~1966年)1.措施:(1) 接管改造旧教育,创建社会主义新教育。

解说:新中国成立后,政府很快接管了所有类型的学校,一律变为公办学校。

1950年12月起,接管了所有接受外国津贴的学校,收回了中国的教育主权。

总计,高校21所,中等学校514所,初等学校约1500所。

1952年9月起,又逐步将全国私立中小学全部改为公办,总计,高校65所,中等学校1412所,小学约8925所。

从此,直至改革开放前,中国没有一所私立学校。

(2) 教育向工农开门,大力提高人民文化教育水平。

解说:1949年12月,第一次全国教育工作会议召开。

会议提出新教育的目的"是为人民服务,首先为工农兵服务,为当前的革命斗争与建设服务";"教育必须为国家建设服务,学校必须为工农开门";对旧教育采取"坚决改造,逐步实现"的方针;建设新教育要以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育某些有用的经验,借助苏联教育经验;"教育工作的发展方针是普及与提高相结合"。

这些方针政策明确了当时教育工作的性质、任务和总方向,对于肃清国民党政府的文教政策和旧教育的不良影响,对于建国初期中国教育的改造与建设起着重要的指导作用。

人民教育事业的发展:课件六(48张PPT)

从1951年开始进行全国规模的识字运动。

联合国教科文组织提出:

识字是终身学习的关键, 是民主和公民社会的基础工具, 是社会和经济发展的先决条件, 更是最基本的人权。

1953年11月中央扫除文盲工作委员会 发布《关于扫盲标准、毕业考试等暂行 办法的通知》

“扫除文盲的标准是: 干部和工人识2000常用字,能阅读通俗 书报,能写200—300字的 应用短文; 农民识1000常用字,大体上能阅读通俗 的书报,能写农村中常用的便条、收据等。

——《国外经济统计资料(1949-1976)》

三、教育事业的蓬勃发展;

1、背景:

“文化大革命”结束后,中国教育 界经过拨乱反正,平反大批冤假错案, 广大教育工作者在政治上获得了新生。 (1)平反冤假错案; (2)恢复高考制度(1977年); (3)提高教师的社会地位和经济待 遇,使尊师重教成为社会风气。

二、“文化大革命”中的“教育革 命”; 4、文革对教育的影响:

“文化大革命”对中国教育事业造成了极其 严重的破坏,使中国在一个时期内出现了 “文化断层”、“人才断层”的局面,全国 文盲和半文盲人数急剧增加,严重影响了全 民族文化素质的提高和现代化事业的发展。 “文革”十年,教育受严重 破坏,濒临崩溃。

——《千秋基业 壮丽诗篇——共和国教育50年 》 (教育部部长 陈至立 1999年)

一、社会主义教育的兴办;

5、新中国的教育成就; ——到1965年,中国教育事业初 步形成较完整的国民教育体系。

奠定了共和国教育教育持续发 展的坚实基础; 培养造就了一大批国家经济建 设的新生骨干力量。

巩固:新中国成立后,教育面临的首要问 题是( ) A. 制定新的教育方针 B. 德育放在重要位置 C. 倡导“两种教育制度” D. 培养少数民族干部

第21_课现代中国教育的发展

德育 2.教育方针:使受教育者在_____、智育、体育 几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文 化的劳动者。确定了_________的教育方针。 全面发展 3.采取措施:在发展全日制学校教育的同时,建 半工半读 立起__________的学校教育制度。 4.取得成就

探究一

新中国前17年教育与旧中国教育发展的比较

建 国 初ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ北 京 师 范 大 学 的 开 学 典 礼

1977年8月4日,在人民大会堂,邓小平亲自主持召开 了 有33位来自全国各地的著名科学家、教授以及科 学和教育部门负责人参加的科学和教育工作座谈会。 在这次会议上,复出不久的邓小平果断决策——恢复 中断10年之久的全国统一高考制度。

高等教育发展情况

example

“北大” 红卫兵 批判校 长陆平 等“反动 学术权 威”

持续十年的“文化大革命”对高等教育造成严重破坏。 图为文革中清华校门被砸。

1973年,正在辽宁省兴城县白塔公社枣山大队 插队的张铁生被推荐参加大学考试。6月30日,在 理化考试时,他仅做了3道小题,其余一片空白, 却在试卷背面给“尊敬的领导”写了一封信。在信 中,张铁生诉说了自己在集体利益与个人利益发生 矛盾时的心理冲突,发泄他因不忍心放弃集体生产 而躲到小屋里去复习功课,而导致文化考试成绩不 理想的不满情绪。 同年7月19日,《辽宁日报》以 《一份发人深省的答卷》为题,刊登了张铁生的信。 编者按说:“张铁生的理化这门课的考试,似乎交 了白卷,然而对整个大学招生的路线问题,却交了 一份颇有见解、发人深省的答卷。”8月20日, 《人民日报》又转载了张铁生的信,又另加编者按 语“这封信提出了教育战线上两条路线、两种思想 斗争的一个重要问题,确实发人深思。”随后,全 国各地报刊纷纷转载,张铁生一夜之间成了名噪全 国的勇于交“白卷”的反潮流英雄。 “四人帮”一伙对张铁生交“白卷”的行为赞 不绝口。1973年,张铁生顺利地被铁岭农学院畜牧 兽医系录取。1975年,第四届人大在北京召开,张 铁生当选为人大常委。江青、王洪文亲自接见他, 以示笼络。1975年8月张铁生升任铁岭农学院领导 小组副组长、党委副书记…… 从此,红得发紫的张 铁生开始频繁参加社会活动,成了绑在“四人帮” 战车上的一名打手……

【创新设计】2105人教版历史必修三第七单元精美课件:第21课《现代中国教育的发展》ppt课件

返回

◆历史•必修3•(配人教版)◆ 应用示例 20世纪80年代以来,我国高等教育迅速发展,大学数 量不断增加,资源配置、专业结构更加合理。高等教育出现 这一繁荣景象的根本原因是( )

A.国家制定了正确的教育方针 B.安定团结的政治局面

C.实行改革开放

D.经济迅速发展 解析:教育的繁荣与以上四个选项都有关系,但从 “文革”中得到的教训是只有在安定团结的局面下,我国各 项事业才能健康的发展。 答案:B 金品质•高追求 我们让你更放心!

◆历史•必修3•(配人教版)◆

现代中国的科技、教育与文学艺术

第21课

现代中国教育的发展

金品质•高追求

我们让你更放心 !

◆历史•必修3•(配人教版)◆

金品质•高追求

我们让你更放心!

返回

◆历史•必修3•(配人教版)◆

了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系 于教育”的深刻含义。

金品质•高追求

◆

二、如何理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义? 方法点拨

返回

◆历史•必修3•(配人教版)◆

金品质•高追求

我们让你更放心!

返回

◆历史•必修3•(配人教版)◆

一、人民教育的奠基 1.主要措施 (1)1949年底,召开第一次全国________会议。 ①内容:决定建立________事业;确立教育要为 ________服务,大力提高人民的文化水平。

②意义:成功地将__________教育改变为沿着________ 方向前进的人民教育。

金品质•高追求

我们让你更放心!

返回

◆历史•必修3•(配人教版)◆

(4)大力普及九年________,制定了《________》。 (5)中等教育实行普通教育与________并举。 (6)高等教育增设了一批新兴边缘学科专业,建立了学 位制度,改革高校________制度,扩大学校办学的______。 (7)20世纪90年代,着手实施发展高等教育的 “________”计划。

第21课 现代中国教育的发展

知识能力:

教学目标

通过学习本课,了解现代 中国教育的发展状况和趋势: 人民教育的奠基、动乱中的教 育和教育的复兴,全面讲述了 新中国教育的三个阶段。

过程与方法目标: 用资料分析法分析和理解我国教育 的三个重要发展阶段。 情感态度与价值观目标:

总体上宏观概括开基创业17年 新政府采取的一系列有力措施,在培 养学生阅读、分析、概括、记忆等一 系列能力的基础上,加强爱国主义思 想教育。

1946年的 6.9倍 1946年的 3.9倍

1947年的 1.1倍

1949年的 14.1倍 1949年的 4.9倍

80993所

168100所

一、人民教育的奠基:历程

1.拉开序幕: ①接管旧教育,创建人民教育事业 ②1949年召开第一次全国教育工作会议 ③加强中小学教材和教育图书编写出版工作 2.制定方针: 思考:开基创 1957年毛泽东提出全面发展的教育方针 业经历了怎样 3.初形体系: 的发展过程? 表现: ①学前教育、大中小学教育及成人教育初具规模 ②全日制、半工半读和业余教育共同发展 意义:培养了大批建设人才,奠定了共和国教育 持续发展的坚实基础

探究其间的变化反映了什么问题?

新加坡

新加坡制定了一项关于生孩子 的法律:凡持有高等学校毕业文凭 的妇女,生一个孩子其 薪金增加 5%;生两个孩子,薪金增加 10 %生三个孩子,薪金则增加 15%。 同时该法律又规定:没有受过高等 教育的妇女,如生育第二胎,则要 处以罚款。

一、人民教育的奠基(新中国头17年) 1.原因 2.历程 二、动乱中的教育(文革时) 1.原因 2.表现 3.影响 三、教育的复兴(文革结束后) 1.教育战线的拨乱反正 2.教育事业的蓬勃发展 ⑴指导思想 ⑵具体措施 ⑶成就

21.现代中国教育的发展

现代中国教育的发展历程与成就

阶段 特征 概况 措施:①建立人民教育事业;②毛泽东提出教 建国初 奠基 育方针:全面发展;③建立两种教育制度。 期 成效:①形成较完整教育体系;②培养大 十年建 批高素质劳动后备军和建设人才。 设时期

“文革” 挫折 时期

表现:①师生卷入扫四旧批走资派活动; ②停课闹革命;③废高考,招工农兵学员。 影响:①使中国教育受极大破坏,②专门人 才奇缺,③民族文化素质大大下降,④与发 达国家差距拉大。

中央东北局第一书记宋任穷的女儿宋彬彬。把一枚红卫 兵袖章给毛泽东戴在了左胳膊上。毛泽东问她叫什么名? 宋彬彬回答后,毛泽东说 :“是不是文质彬彬的彬?”她 说 :“ 是。”毛泽东说 :“要武嘛。”从此,她改名为宋要 武。此后,一些人纷纷效仿,把所谓带有“封、资、修” 色彩,带有小资产阶级情调的名字,例如什么“梅、兰、 竹、云”、“春、夏、秋、冬”的,或者带有孔孟之道 特征的“仁、义、理、智、信”等等,都改为“革命化” 的名字,哈尔滨市的五条街光仁、光义、光礼、光智、 光信改成了光明、光辉、光芒、光耀、光华。上海某工 厂有个人,早先是资本家,名字叫“养民”。说资本家 养活了人民,反动透顶。全厂日批夜斗他,并勒令他将 名字改成了“民养”。有位中学教师名“念修”,“想 念修正主义!”全校大会批斗后,学生把他押到派出所, 改成了“仰东”。本意是“敬仰毛泽东”,但其实念起 来是“养东”,“养活毛泽东”。幸亏无人追究,否则

修正主义 逼使它的敌人披上马克思主义的外衣来反对马克思主义。对马克思主义进行歪曲、篡改、否

定的一类资产阶级思潮和政治势力

伯恩施坦 在恩格斯逝世后,德国社会民主党人伯恩施坦公然提出对马克思主义的全面“修 正”,亦称伯恩施坦主义。伯恩施坦之后,主要代表是考茨基。修正主义用资产 阶级的思想体系否定马克思主义的思想体系,否定马克思主义的基本原理。在哲 学上背弃辩证唯物主义和历史唯物主义,鼓吹唯心论和形而上学;在政治经济学 上修改马克思主义的剩余价值学说,竭力掩盖资本主义的矛盾,否认资本主义制 度的经济危机和政治危机;在政治上宣扬阶级合作和资本主义“和平长入”社会 主义,反对马克思主义的阶级斗争学说,反对无产阶级革命和无产阶级专政。诱 骗工人群众为谋取暂时利益而牺牲无产阶级的根本利益,否认无产阶级政党必须 为共产主义这一最终目的而奋斗的任务。十九世纪末和二十世纪初,随着帝国主 义时代的到来,曾在欧洲各国泛滥一时,成为一种国际现象。 无产阶级革命导师列宁高举马克思主义的革命旗帜,领导全世界无产阶级同 修正主义进行了坚决的斗争。 二十世纪五十年代,斯大林逝世后,以赫鲁晓夫为首的修正主义集团背叛了 马克思列宁主义,赫鲁晓夫在1956年2月主持召开了苏联共产党第二十次代表大 会。会上,赫鲁晓夫抛出“三和”(和平过渡、和平共处、和平竞赛)路线,歪 曲马克思列宁主义关于不同社会制度国家和平共处的思想,并在所谓“反对个人 迷信”的幌子下大反斯大林,竭力丑化无产阶级专政和社会主义制度,推行一整 套修正主义路线。1958年底,赫鲁晓夫又使用阴谋诡计夺取了苏联部长议会主席 的职位。1959年他通过苏共“二十一大”进一步推行修正主义,清洗老布尔什维 克,最终在一九六四年被迫下台。 另一位修正主义头子勃列日涅夫取代了其职位,因为勃列日涅夫提出了“有 限主权论”和“社会主义大家庭论”等有利于苏联扩张领土权力的理论,歪曲 “国际主义”精神,所以,又叫当时的苏联是“社会帝国主义”国家。 戈尔巴乔夫是苏联修正主义的集大成者,他在位期间,用激烈语气攻击侮辱 斯大林,进而否定列宁,否定十月革命,否定无产阶级专政。

高中历史必修三课件现代中国教育的发展

教育国际化:高等教育 的国际化程度也在不断 提高,越来越多的学生

有机会出国留学。

职业教育的快速发展

职业教育的重 要性:培养高 素质技能人才, 促进经济发展

职业教育的发 展历程:从最 初的职业学校 到现在的职业 教育体系

职业教育的特 点:注重实践 操作,强调技 能培养

职业教育的发 展趋势:与产 业紧密结合, 培养适应市场 需求的人才

现代教育体系的建立

添加标题 添加标题 添加标题 添加标题 添加标题 添加标题

1949年新中国成立后,开始全面建设现代教育体系 1950年代,推行普及教育,建立各级各类学校 1970年代,恢复高考制度,选拔优秀人才进入高校 1980年代,实行改革开放政策,引进国外先进教育理念和资源 1990年代,推进素质教育,注重学生全面发展 21世纪初,实施新课程改革,提高教育质量,培养创新人才

化教育。

添加标题

教育国际化的优 势:教育国际化 可以促进文化交 流、提高教育质 量、增强学生的

国际竞争力。

添加标题

教育国际化的问 题:教育国际化 也带来了一些问 题,如文化冲突、 语言障碍、教育 质量参差不齐等。

添加标题

教育国际化的挑 战:教育国际化 需要面对各种挑 战,如如何平衡 本土化与国际化、 如何提高教育质 量、如何培养学 生的国际竞争力

现代中国教育的发展

汇报人:

目录

Contents

01 添 加 目 录 项 标 题 02 中 国 教 育 的 发 展 历 程 03 现 代 中 国 教 育 的 特 点 04 现 代 教 育 的 问 题 与 挑 战 05 未 来 中 国 教 育 的 发 展 趋 势

01

添育的特点

全面普及九年义务教育

1986年,《中 华人民共和国 义务教育法》 颁布,规定适 龄儿童和少年 必须接受九年 义务教育

有机会出国留学。

职业教育的快速发展

职业教育的重 要性:培养高 素质技能人才, 促进经济发展

职业教育的发 展历程:从最 初的职业学校 到现在的职业 教育体系

职业教育的特 点:注重实践 操作,强调技 能培养

职业教育的发 展趋势:与产 业紧密结合, 培养适应市场 需求的人才

现代教育体系的建立

添加标题 添加标题 添加标题 添加标题 添加标题 添加标题

1949年新中国成立后,开始全面建设现代教育体系 1950年代,推行普及教育,建立各级各类学校 1970年代,恢复高考制度,选拔优秀人才进入高校 1980年代,实行改革开放政策,引进国外先进教育理念和资源 1990年代,推进素质教育,注重学生全面发展 21世纪初,实施新课程改革,提高教育质量,培养创新人才

化教育。

添加标题

教育国际化的优 势:教育国际化 可以促进文化交 流、提高教育质 量、增强学生的

国际竞争力。

添加标题

教育国际化的问 题:教育国际化 也带来了一些问 题,如文化冲突、 语言障碍、教育 质量参差不齐等。

添加标题

教育国际化的挑 战:教育国际化 需要面对各种挑 战,如如何平衡 本土化与国际化、 如何提高教育质 量、如何培养学 生的国际竞争力

现代中国教育的发展

汇报人:

目录

Contents

01 添 加 目 录 项 标 题 02 中 国 教 育 的 发 展 历 程 03 现 代 中 国 教 育 的 特 点 04 现 代 教 育 的 问 题 与 挑 战 05 未 来 中 国 教 育 的 发 展 趋 势

01

添育的特点

全面普及九年义务教育

1986年,《中 华人民共和国 义务教育法》 颁布,规定适 龄儿童和少年 必须接受九年 义务教育

课件2: “双百”方针和现代中国教育的发展

②1983年,邓小平提出“教育要面向现代化、面向 世界、面向未来”的指导方针。

③普及义务教育,制定《义务教育法》;实行普通教 育和职业教育并举;高等教育建立学位制度,改革高 校招生和分配制度,扩大学校办学的自主权。

④20世纪90年代,实施发展高等教育的“211工程” 计划;提出科教兴国战略。

(2)成就: ①到20世纪末,我国已基本普及九年义务教育和扫除 青壮年文盲。 ②中等教育结构进一步优化,高等教育发展迅速,多 种层次、多种形式、学科门类齐全的高等教育体系初 步形成。 ③以岗位培训和继续教育为重点的成人教育成绩显著。 ④边远落后地区和民族地区的教育获得长足发展。

高中历史

“双百”方针和现代中国教育的发展

一、现代中国教育的发展

1.人民教育的奠基: (1)拉开序幕:改革旧教育,创建人民教育事业。 (2) 制 定 全 面 教 育 的 方 针 和 倡 导 “ 两 种 教 育 制 度 ” : 1957年毛泽东提出德、智、体等方面全面发展的教育 方针,刘少奇倡导“两种教育制度”,即全日制和半工 半读制。

②学术和科技领域:不断创新和发展,理论界摆脱了 “以阶级斗争为纲”的僵化思想束缚,提出了许多促 进社会主义物质文明和精神文明建设的新见解。从 1996年开展至今的“三下乡”活动将文化、科技、卫 生送到全国农村。随着世界学术的发展,中国人解放 思想、努力探索、勇于创新,频繁和外国学者交流学 术经验,不断将学术事业推向新的高度,迎来了百花 齐放的学术春天。

②1966年废止高考制度,推荐制导致大学教育水平 下降。

(3)危害:“文化大革命”使中国教育事业受到极 大破坏,各行各业专门人才缺乏,整个民族文化 素质大大下降,中国与发达国家的差距拉大了。

3.教育的复兴: (1)措施: ①邓小平教育战线拨乱反正:1977年恢复高考制度; 编写新教材;倡导尊师重教。

③普及义务教育,制定《义务教育法》;实行普通教 育和职业教育并举;高等教育建立学位制度,改革高 校招生和分配制度,扩大学校办学的自主权。

④20世纪90年代,实施发展高等教育的“211工程” 计划;提出科教兴国战略。

(2)成就: ①到20世纪末,我国已基本普及九年义务教育和扫除 青壮年文盲。 ②中等教育结构进一步优化,高等教育发展迅速,多 种层次、多种形式、学科门类齐全的高等教育体系初 步形成。 ③以岗位培训和继续教育为重点的成人教育成绩显著。 ④边远落后地区和民族地区的教育获得长足发展。

高中历史

“双百”方针和现代中国教育的发展

一、现代中国教育的发展

1.人民教育的奠基: (1)拉开序幕:改革旧教育,创建人民教育事业。 (2) 制 定 全 面 教 育 的 方 针 和 倡 导 “ 两 种 教 育 制 度 ” : 1957年毛泽东提出德、智、体等方面全面发展的教育 方针,刘少奇倡导“两种教育制度”,即全日制和半工 半读制。

②学术和科技领域:不断创新和发展,理论界摆脱了 “以阶级斗争为纲”的僵化思想束缚,提出了许多促 进社会主义物质文明和精神文明建设的新见解。从 1996年开展至今的“三下乡”活动将文化、科技、卫 生送到全国农村。随着世界学术的发展,中国人解放 思想、努力探索、勇于创新,频繁和外国学者交流学 术经验,不断将学术事业推向新的高度,迎来了百花 齐放的学术春天。

②1966年废止高考制度,推荐制导致大学教育水平 下降。

(3)危害:“文化大革命”使中国教育事业受到极 大破坏,各行各业专门人才缺乏,整个民族文化 素质大大下降,中国与发达国家的差距拉大了。

3.教育的复兴: (1)措施: ①邓小平教育战线拨乱反正:1977年恢复高考制度; 编写新教材;倡导尊师重教。

第21课 现代中国教的发展

Biblioteka 第21课 现代中国教育的发展

一、学思之窗:新中国教育事业取 得的成就主要是逐步形成从小学到 大学,从全日制教育到半工半读教 育等比较完整的国民教育体系,培 养了大批素质较高的劳动后备军和 德才兼备的建设人才。取得较快发 展的主要原因是制定并全面贯彻了 正确的教育方针。

二、本课测评:( 1 )发展历程:奠基 创业,教育事业初具规模;探索道路, 教育事业蓬勃发展;迎接挑战,各类 教育成就辉煌。(2)经验:坚持以邓 小平理论为指导;切实落实教育优先 发展和“科教兴国”战略;坚持教育 的社会主义方向;从基本国情出发; 教育必须为国民经济发展和社会进步 服务。(3)教训:坚决防止“左”倾 错误干扰。

一、学思之窗:新中国教育事业取 得的成就主要是逐步形成从小学到 大学,从全日制教育到半工半读教 育等比较完整的国民教育体系,培 养了大批素质较高的劳动后备军和 德才兼备的建设人才。取得较快发 展的主要原因是制定并全面贯彻了 正确的教育方针。

二、本课测评:( 1 )发展历程:奠基 创业,教育事业初具规模;探索道路, 教育事业蓬勃发展;迎接挑战,各类 教育成就辉煌。(2)经验:坚持以邓 小平理论为指导;切实落实教育优先 发展和“科教兴国”战略;坚持教育 的社会主义方向;从基本国情出发; 教育必须为国民经济发展和社会进步 服务。(3)教训:坚决防止“左”倾 错误干扰。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

D、高校招生制度改革

1968年12月,毛泽东下达了“知识青年到农村去,接受贫下中 农的再教育,很有必要”的指示,上山下乡运动大规模展开, 1968年当年在校的初中和高中生(1966、1967、1968年三届学 生,后来被称为“老三届”),全部前往农村。文革中上山下 乡的知识青年总人数达到1600多万人,十分之一的城市人口来 到了乡村。这是人类现代历史上罕见的从城市到乡村的人口大 迁移。全国城市居民家庭中,几乎没有一家不和“知青”下乡 联系在一起。

是 A.科教兴国

B.教育革命

(A)

C.三个面向

D.信息高速公路

(4)邓小平复出后,自告奋勇抓教育,其拨乱反正的措施有

①整顿恢复教学秩序②恢复高考制度③编写新教材④倡导尊

师重教⑤启动“希望工程”

(B)

A.①②③⑤

B. ①②③④

C. ②③④⑤

D. ①③④⑤

(5)改革开放以来,教育蓬勃发展,主要表现为 ①“两种教育制度” 的提出②工农速成班的创办③实行九年义务

4、加大对西部地区教育发展的力度

青海边远牧区学校开展远程教育 西藏日喀则地区中学新教学楼

从2006年开始,全部免除西部地区农村 义务教育阶段学生学杂费。

人民教育的奠基 动乱中的教育

教育的复兴

百年大计 教育为本

国运兴衰 系于教育

(1)关于新中国建国初期教育方针和政策的表述,不属实的是

A.新中国的文化教育是民族的、科学的、大众的文化教育

教 A.育①④②完③善教B育.③立④法⑤⑤邓小C.平①提③出④教育D的.①“②三⑤个面向(” B )

这种教育方针培养的是什么样的人才?

全面发展的人才 为社会主义服务的人才

3、倡导并实施“两种教育制度”

全日制学校教育制度 半工半读的学校教育制度

田头识字学习

偏远贫因地区的小学

20世纪五六十年代,我国经济落后,政府办了许 多工农速成中学和文化补习学校,田头识字教学 等形式,这些形式为扫盲教育作出贡献

恢复中断十年的高考制度

组织编写新教材

倡导尊师重教

2、影响

学校教育迅速摆脱 混乱局面, 回到 健康发展的轨道

(二)改革开放新时期教育的蓬勃发展

1、提出教育优先发展思想,实施“科教兴国”的发展战 略 2、20C80年代“三个面向”,促进教育改革步伐

江泽民在北京师范大学建校 100周年庆祝大会上强调: “实施科教兴国战略,大力 推进教育创新”(2002年9 月8日)

确立教育要为 国家建设服务,学校要向 力提高人民的文化水平。

旧教育有用经验,借 广大工农开门,大

意义

这就成功地将半殖民地半封建教育改 变为沿着社会主义方向前进的新中国 的人民教育

2、制定方针——人民教育面临的首要问题 A、背景:1956年,社会主义制度的确立 B、提出

“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、 体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的 有文化的劳动者。” ——毛泽东

2、表现 B.停课闹“革命”,成立红卫兵组织,批“走资派”,

北京大学红卫兵在批斗北大校长陆平等反动学术权威

清华大学在批斗反动学术权威

70年代招收不需要文化课考试的“工 农兵学员”。

2、表现 A.文革开始后,师生卷入“扫四旧”活动

B.停课闹“革命”,成立红卫兵组织,批 “走资派”, C.1966年,高考制度被废除

北京工农速成中学学生在学习 采煤工人施玉海在中国煤矿工人速 劳动模范郝建秀(中)在山东大 成中学学习 学附属工农速成中学学习

一、人民教育的奠基

成就 1、逐步形成比较完整的国民教育体系 2、培养了大批素质较高的劳动后备军和 德才兼备的建设人才

二、动乱中的教育 ——混乱

1、原因: “文革”冲击

A.文革开始后,师生卷入“扫四旧”活动

第21课 现代中国教育的发展

我们国家,国力强弱、经济发展后 劲的大小,越来越取决于劳动者的素质, 取决于知识分子的数量和质量。一个十 亿人口的大国,教育搞上去了,人才资 源的巨大优势是任何国家比不了的…… 如果现在不向全党提出这样的任务,就 会误大事,就要负历史责任。

教育是一个民族最根本的事业。 ——邓小平

B.其重要内容是向工农和工农子女开门

( D)

C.开展扫盲和工农识字教育

D。工农业者脱产入学,接受正规教育

(2)动乱时期的中国教育

A.成了政治的牺牲品

(A)

B.整体水平还是得以与建国初期持平

C.通过严格考试录取的制度基本不变

D.还是起到了缩小与发达国家差距的作用

(3)党和政府把教育事业摆在优先发展的地位,提出的战略

邓小平 (1990年9月5日)

在安徽大学就 读的苏 明娟(《希望工程宣 传画》中的“大眼 睛”)2005年大学毕 业,走上了工作岗位。

(二)改革开放新时期教育的蓬勃发展

1、提出教育优先发展思想,实施“科教兴国”的 发展战略

2、20C80年代“三个面向”,促进教育改革步伐

3、20C90年代实施“211工程”计划,一批重点 高校和实验室迅速发展壮大

Back

一、人民教育的奠基

(1949~1966)

1、拉开序幕 2、制定方针

3、倡导并实施两种教育制度

1、拉开序幕

(1)人民政府接管各级各类学校,复课开学,并 进行初步改革。

(2)从列强手中收回教育事业的自主权,教育事 业真正回到人民手中。

(3)1949年,第一次全国教育工作会议召开

“以 老解放区新教育经验为基础,吸收 助 苏联经验”来建立人民教育事业;

3、影响

文革使中国教育事业受到极大破坏, 各行各业人才缺乏, 整个民族素质大大下降, 中国与发达国家的差距拉大了

三、教育的复兴

(一)文革后初期拨乱反正,全面整顿迎来教育

的春天 “尊重知识、尊重人才”

(一)文革后初期拨乱反正,全面整顿迎来教育 的春天

1、措施 教育战线全面拨乱反正

整顿恢复教学秩序

李岚清作关于“科教兴国” 战

略的报告(1998年6月)

⑴对基础教育:1986年颁布《义务教育 法》,大力普及九年制义务对高等教育:增设一批新兴的边缘学 科,建立学位制度,改革高校招生与分 配制度,扩大学校办学的自主权

(4)允许社会办学,

启动希望工程 (1989年)

1968年12月,毛泽东下达了“知识青年到农村去,接受贫下中 农的再教育,很有必要”的指示,上山下乡运动大规模展开, 1968年当年在校的初中和高中生(1966、1967、1968年三届学 生,后来被称为“老三届”),全部前往农村。文革中上山下 乡的知识青年总人数达到1600多万人,十分之一的城市人口来 到了乡村。这是人类现代历史上罕见的从城市到乡村的人口大 迁移。全国城市居民家庭中,几乎没有一家不和“知青”下乡 联系在一起。

是 A.科教兴国

B.教育革命

(A)

C.三个面向

D.信息高速公路

(4)邓小平复出后,自告奋勇抓教育,其拨乱反正的措施有

①整顿恢复教学秩序②恢复高考制度③编写新教材④倡导尊

师重教⑤启动“希望工程”

(B)

A.①②③⑤

B. ①②③④

C. ②③④⑤

D. ①③④⑤

(5)改革开放以来,教育蓬勃发展,主要表现为 ①“两种教育制度” 的提出②工农速成班的创办③实行九年义务

4、加大对西部地区教育发展的力度

青海边远牧区学校开展远程教育 西藏日喀则地区中学新教学楼

从2006年开始,全部免除西部地区农村 义务教育阶段学生学杂费。

人民教育的奠基 动乱中的教育

教育的复兴

百年大计 教育为本

国运兴衰 系于教育

(1)关于新中国建国初期教育方针和政策的表述,不属实的是

A.新中国的文化教育是民族的、科学的、大众的文化教育

教 A.育①④②完③善教B育.③立④法⑤⑤邓小C.平①提③出④教育D的.①“②三⑤个面向(” B )

这种教育方针培养的是什么样的人才?

全面发展的人才 为社会主义服务的人才

3、倡导并实施“两种教育制度”

全日制学校教育制度 半工半读的学校教育制度

田头识字学习

偏远贫因地区的小学

20世纪五六十年代,我国经济落后,政府办了许 多工农速成中学和文化补习学校,田头识字教学 等形式,这些形式为扫盲教育作出贡献

恢复中断十年的高考制度

组织编写新教材

倡导尊师重教

2、影响

学校教育迅速摆脱 混乱局面, 回到 健康发展的轨道

(二)改革开放新时期教育的蓬勃发展

1、提出教育优先发展思想,实施“科教兴国”的发展战 略 2、20C80年代“三个面向”,促进教育改革步伐

江泽民在北京师范大学建校 100周年庆祝大会上强调: “实施科教兴国战略,大力 推进教育创新”(2002年9 月8日)

确立教育要为 国家建设服务,学校要向 力提高人民的文化水平。

旧教育有用经验,借 广大工农开门,大

意义

这就成功地将半殖民地半封建教育改 变为沿着社会主义方向前进的新中国 的人民教育

2、制定方针——人民教育面临的首要问题 A、背景:1956年,社会主义制度的确立 B、提出

“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、 体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的 有文化的劳动者。” ——毛泽东

2、表现 B.停课闹“革命”,成立红卫兵组织,批“走资派”,

北京大学红卫兵在批斗北大校长陆平等反动学术权威

清华大学在批斗反动学术权威

70年代招收不需要文化课考试的“工 农兵学员”。

2、表现 A.文革开始后,师生卷入“扫四旧”活动

B.停课闹“革命”,成立红卫兵组织,批 “走资派”, C.1966年,高考制度被废除

北京工农速成中学学生在学习 采煤工人施玉海在中国煤矿工人速 劳动模范郝建秀(中)在山东大 成中学学习 学附属工农速成中学学习

一、人民教育的奠基

成就 1、逐步形成比较完整的国民教育体系 2、培养了大批素质较高的劳动后备军和 德才兼备的建设人才

二、动乱中的教育 ——混乱

1、原因: “文革”冲击

A.文革开始后,师生卷入“扫四旧”活动

第21课 现代中国教育的发展

我们国家,国力强弱、经济发展后 劲的大小,越来越取决于劳动者的素质, 取决于知识分子的数量和质量。一个十 亿人口的大国,教育搞上去了,人才资 源的巨大优势是任何国家比不了的…… 如果现在不向全党提出这样的任务,就 会误大事,就要负历史责任。

教育是一个民族最根本的事业。 ——邓小平

B.其重要内容是向工农和工农子女开门

( D)

C.开展扫盲和工农识字教育

D。工农业者脱产入学,接受正规教育

(2)动乱时期的中国教育

A.成了政治的牺牲品

(A)

B.整体水平还是得以与建国初期持平

C.通过严格考试录取的制度基本不变

D.还是起到了缩小与发达国家差距的作用

(3)党和政府把教育事业摆在优先发展的地位,提出的战略

邓小平 (1990年9月5日)

在安徽大学就 读的苏 明娟(《希望工程宣 传画》中的“大眼 睛”)2005年大学毕 业,走上了工作岗位。

(二)改革开放新时期教育的蓬勃发展

1、提出教育优先发展思想,实施“科教兴国”的 发展战略

2、20C80年代“三个面向”,促进教育改革步伐

3、20C90年代实施“211工程”计划,一批重点 高校和实验室迅速发展壮大

Back

一、人民教育的奠基

(1949~1966)

1、拉开序幕 2、制定方针

3、倡导并实施两种教育制度

1、拉开序幕

(1)人民政府接管各级各类学校,复课开学,并 进行初步改革。

(2)从列强手中收回教育事业的自主权,教育事 业真正回到人民手中。

(3)1949年,第一次全国教育工作会议召开

“以 老解放区新教育经验为基础,吸收 助 苏联经验”来建立人民教育事业;

3、影响

文革使中国教育事业受到极大破坏, 各行各业人才缺乏, 整个民族素质大大下降, 中国与发达国家的差距拉大了

三、教育的复兴

(一)文革后初期拨乱反正,全面整顿迎来教育

的春天 “尊重知识、尊重人才”

(一)文革后初期拨乱反正,全面整顿迎来教育 的春天

1、措施 教育战线全面拨乱反正

整顿恢复教学秩序

李岚清作关于“科教兴国” 战

略的报告(1998年6月)

⑴对基础教育:1986年颁布《义务教育 法》,大力普及九年制义务对高等教育:增设一批新兴的边缘学 科,建立学位制度,改革高校招生与分 配制度,扩大学校办学的自主权

(4)允许社会办学,

启动希望工程 (1989年)