著名书法家段俊平书法作品欣赏《过香积寺》

著名书法家段俊平:提笔意在天下,胸中自有乾坤

著名书法家段俊平:提笔意在天下,胸中自有乾坤第一篇:著名书法家段俊平:提笔意在天下,胸中自有乾坤著名书法家段俊平:提笔意在天下,胸中自有乾坤——观段俊平先生书法作品有感文:中华书画艺术研究院书法艺术根植中国传统文化,自有笔墨以来,便有书法,无论笔体如何变迁,文字有何增删,书法之道一直伴随着千年来的一缕墨香,长存于白纸黑字之间。

随着历史流传下来的书法艺术,重“意”胜于“形”,追求的是笔锋运转之间的流畅和书写间的气魄与意蕴。

古代盛行“观字如观人”,不能写得一笔好字,是无法被称为文人的。

好字而无风骨,则会被人质疑品行,虽然这种理论略有偏颇,却也有一定道理。

书法体现了一个人的性情、文化修养,乃至格局。

如苏东坡所言,书法讲究的是“神、气、骨、肉、血”,犹如一个完整的生命,缺少任何一个关键因素,都不能称得上是一幅佳作。

最近欣赏了不少段俊平先生的书法作品,深感他的字格局宏大,用笔雄健,令人观之气畅神驰,仿佛置身于群山沧海之间,大有视天地如一粟的气概。

段先生写《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,笔端沾三分诗仙的超逸才气,意态纵横奇崛,书写间仿佛能见到浩淼长江自天际一路倾泻而下,碧空如洗,一叶孤舟悠然而去,携着舟上宽袍广袖依依惜别的友人消失在远方的情境。

细观全幅诗句,我最喜爱句首的那个“故”字,因其蓄势于诗起,引领全诗笔势,故而沉吟再三,行笔温厚沉稳,锋芒半含半露,游转自如,间架玲珑可爱,而无刻意雕琢之态,教人赏玩细品之下,不由击节叹赏。

“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”是眼界宽广,胸襟辽阔之句,段先生笔落之际也是极尽淋漓潇洒之能事。

再看“江山澄气象,冰雪净聪明”一联,乘诗句之势起笔,已是运笔如风,墨染天地,却又有柳暗花明的纵横藏锋,行笔处顿挫分明,如铿声击缶,古意盎然。

既然已经心中藏天地,腹内蕴江山,那么从借景抒情之句,自然而然转入自述德行,书法作品依然字字纵横如昔,如同笔下生出又一个世界,就并不奇怪了。

段先生“有容德乃大,无欺心自安”一联,用笔力度如一,线条流畅而不单薄,章法分明不急不乱,是心中淡然安宁方能书此。

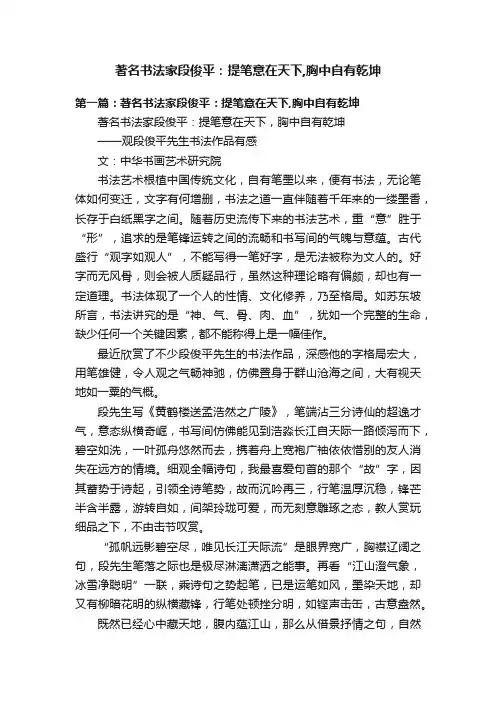

著名书法家段俊平书法作品欣赏《芙蓉楼送辛渐》

著名书法家段俊平书法作品欣赏《芙蓉楼送辛渐》来源:中华书画艺术研究院著名书法家段俊平书法作品《芙蓉楼送辛渐》芙蓉楼送辛渐诗作者:王昌龄寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

译文参考冷雨洒满江天的夜晚我来到吴地,天明送走好友只留下楚山的孤影。

到了洛阳,如果有亲友向您打听我的情况,就请转告他们,我的心依然像玉壶里的冰一样纯洁,未受功名利禄等世情的玷污。

诗文赏析这是一首送别诗。

诗的构思新颖,淡写朋友的离情别绪,重写自己的高风亮节。

首两句苍茫的江雨和孤峙的楚山,烘托送别时的孤寂之情;后两句自比冰壶,表达自己开郎胸怀和坚强性格。

全诗即景生情,寓情于景,含蓄蕴藉,韵味无穷。

这首诗不像一般的送别诗那样,努力抒发对友人的深深眷恋之情,而是着重讲述自己的纯洁感情和高尚志向。

当时,诗人的朋友辛渐即将取道扬州,北上洛阳。

正在江宁(今江苏南京)任职的诗人,亲自送到了润州,在西北城楼(即“芙蓉楼”)为他饯行,并写下这首诗。

“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤”,寒冷的夜雨,滔滔的江流,连朦胧的远山也显得孤单,这种景象衬托出诗人对朋友的依依惜别之情。

但诗的重点却在后两句。

朋友此番西行的目的地是洛阳,那里也有诗人众多的亲人和朋友。

诗人深深思念洛阳的亲友,并想象他们也同样深深思念着自己。

他嘱托辛渐,当亲友们问起来,就说我的内心依然纯洁无瑕,就像冰那样晶莹,像玉那样透亮。

诗中用一个巧妙的互相映衬的比喻,来形容一种纯洁完美的品格,显示出很高的语言技巧,给人留下难忘的印象。

段俊平著名国学专家、著名书法家、知名管理学者、中华书画艺术研究院院长、中国书法家协会会员、北京东城区书法家协会副主席、北京中间书院院长、北京大学艺术学院访问学者、内蒙古年度经济论坛执行主席、北京爱维龙媒文化产业集团董事长。

段俊平先生的书法秉承家学,从小遍临传统名帖,以深厚的国学底蕴和天赋,在传承古法的基础上自成一家。

书法作品品位超凡脱俗;笔法天真自然、骄快飞扬;意境清雅和畅、禅定写心;神韵筋脉相连、古朴飘逸,深受国内外政要,商界精英和大众群体喜爱,并被人民大会堂、中国美术馆、香港中华艺术馆、日本国立博物馆及众多艺术机构收藏,所写书法论文被《中国书法》、《书法》、《书法导报》、《中国美术》刊物刊登,并成为书法教学的教材,2012年被多家媒体评为最有天赋和最具升值潜力的书法家。

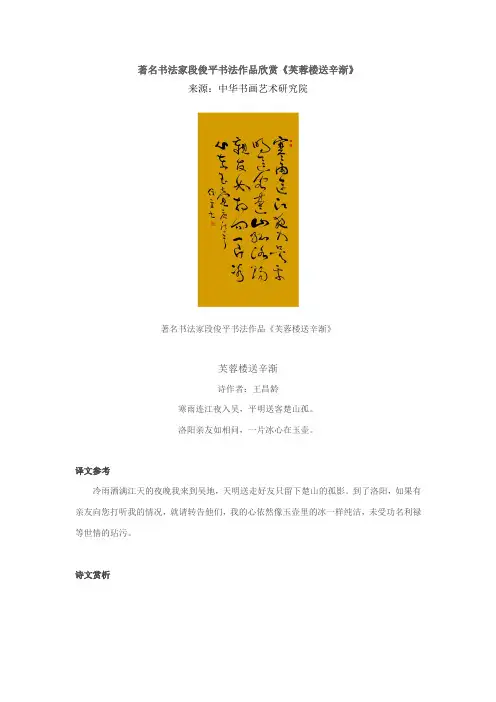

著名书法家段俊平书法作品欣赏《渭城曲》

著名书法家段俊平书法作品欣赏《渭城曲》来源:中华书画艺术研究院著名书法家段俊平书法作品《渭城曲》渭城曲诗作者:王维渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

译文参考渭城早晨一场春雨沾湿了轻尘,客舍周围青青的柳树格外清新。

老朋友请你再干一杯饯别酒吧,出了阳关西路再也没有老友人。

诗文赏析《渭城曲》原是唐代诗人王维在送别友人去边疆时写下的一首七言绝句,它描写的是一种最有普遍性的离别,没有特殊的背景,而自有深挚的惜别之情,这就使它适合于绝大多数离筵别席演唱,成为最流行、传唱最久的古曲。

“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

”诗的前两句,主要写送别的时间、地点和环境气氛,为送别创造了一个愁郁的氛围。

早晨的渭城,客舍驿道由东向西,一眼望不到头,晨雨也下得不长,刚刚润湿尘土就停了。

朝雨乍停,天气清朗,道路洁净而又清爽,好像特意为送朋友远行安排。

这里从清朗的天气,到洁净的道路,从青色的客舍,到翠绿的杨柳,构成一幅清新明朗的美丽图景,为送别提供了特别的优美环境。

这是一场依依难舍的离别,这是一场慷慨激昂的离别,这里没有黯然销魂,更没有凄惨悲伤。

它透射出一种轻快明朗而富有希望的情调。

“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

”诗的后两句,主要描写具体的送别情景,但对如何设宴饯别,宴席上如何频频举杯、殷勤话别进行舍去,只剪取了饯行宴席即将结束时,主人劝酒的动人场景。

主人说,“兄弟呵,再干了这一杯吧,出了阳关之后,可就再也见不到老朋友了!”宴席已经进行了很长一段时间,酿满别情的酒已经喝过多巡,殷勤告别的话已经重复过多次,朋友上路的时刻终于不能不到来,主客双方的惜别之情在这一瞬间都到达了顶点。

主人的这句看似脱口而出的劝酒辞,却深深表现了最强烈、最真挚、最缠绵的惜别之情。

诗里的“阳关”,在甘肃敦煌的西南,与正北的“玉门关”,都是通往西域的要塞通道。

唐朝国势强盛,边疆贸易活跃,西出阳关,出使西域,既要历经万里跋涉,又要备尝穷荒寂寞,被看作当时的伟大壮举。

段俊平书法艺术赏析—观字知人,洗尽俗尘返天真

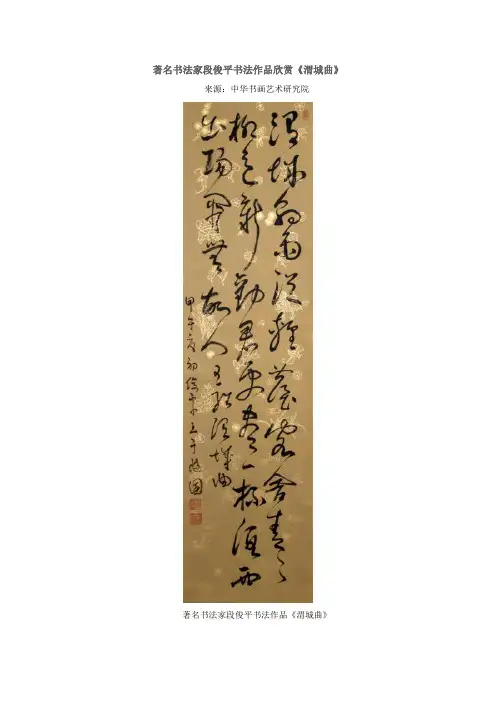

观字如人,洗尽俗尘返天真——著名国学专家段俊平先生书法艺术赏析作者:醉梅近来颇爱段俊平先生的草书,盖因品鉴书法作品格外能触及书法家的品格与天性,而草书尤甚。

清朝著名的理论家刘熙载在他所著的《艺概》中道:“观人于书,莫如观其行草。

”这与庄子“醉之以酒,而观其侧”的出发点异曲同工,大约人在极放纵极投入极忘形的时候,是很难虚伪矫饰其真性情的。

醉酒时如此,纵情书写时也是如此。

观看段俊平先生的书法作品,最大的感触是赏心悦目。

每幅书帖中运笔圆转如轮,起落浑然一体、笔意连绵不断,作品不流于形式、形神兼备,气韵生动流畅,大有“道法自然”之旨。

笔画间的天真之意,并非不解世事,实则是出入红尘已无碍这种完满后无所畏惧也无所遮掩的天真淳朴,是天性的自然流露。

之所以段先生能达到如此境界,大概还是与平生的经历脱不开关系。

段俊平先生除了是蜚声远近的书法大家,还是著名的国学专家,他幼承祖父言传身教,埋首书斋,潜心文墨,对执笔的种种技法堪称烂熟于心,所以已经从追求“术”上升到了追逐“道”,书法艺术的特殊性,决定了它的求道之途与中国传统文化合而为一,难以分割。

而段先生熟读国学经典,深谙释道精髓,这才能破除藩篱,返还天真。

观其字,知其人。

段先生的书法作品已经跳出了炫技的怪圈,以技法为表,以神韵为里,以字写情,以字述志,以字舒胸臆,却又不留一点刻意的痕迹。

例如他的大字书作《天地五行》,用墨饱满,行笔流畅如意,沉稳如千年古刹,大气如远望沧海,意态浑厚中不失飞扬之态,尤其以最后一个“行”字最为俊逸超脱,酣畅潇洒。

全幅作品毫不夸张弄险,却屡见笔锋间奇崛之态,正可谓“大成若拙,大巧不工,然锥处囊中,其锋自见”。

《天地五行》作者:段俊平2014年纸本拜读段先生的书法理论可以看出,他品鉴名家书作,更重视作品的文化性,也正是因为书法体现了一个人的性情、文化修养,乃至格局。

如苏东坡所言,书法讲究的是“神、气、骨、肉、血”,犹如一个完整的生命,缺少任何一个关键因素,都不能称得上是一幅佳作。

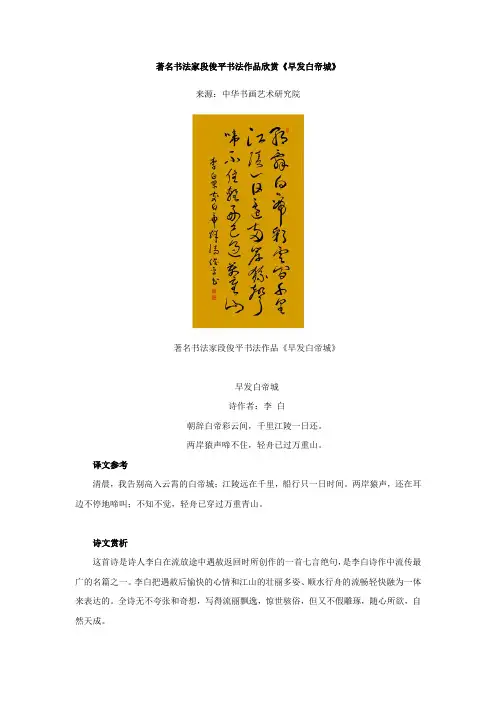

著名书法家段俊平书法作品欣赏《早发白帝城》

著名书法家段俊平书法作品欣赏《早发白帝城》来源:中华书画艺术研究院著名书法家段俊平书法作品《早发白帝城》早发白帝城诗作者:李白朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

译文参考清晨,我告别高入云霄的白帝城;江陵远在千里,船行只一日时间。

两岸猿声,还在耳边不停地啼叫;不知不觉,轻舟已穿过万重青山。

诗文赏析这首诗是诗人李白在流放途中遇赦返回时所创作的一首七言绝句,是李白诗作中流传最广的名篇之一。

李白把遇赦后愉快的心情和江山的壮丽多姿、顺水行舟的流畅轻快融为一体来表达的。

全诗无不夸张和奇想,写得流丽飘逸,惊世骇俗,但又不假雕琢,随心所欲,自然天成。

首句是写诗人离开白帝城。

诗人在此改“发”为“辞”,显得感情充盈,神采飞扬,亲切轻快。

“彩云间”三字,既说明白帝城地势的高峻,又表现出了其间景色的绚丽多彩,同时,也显出诗人“辞”别的不是荆棘坎途,而是旷逸仙境,更增添了诗歌情调的欢悦感。

次句是写诗人东归江陵的情况。

“千里”二字,写出了行程路途之遥;“一日还”三字,说明了还归的时间之短暂。

这里,“千里”与“一日”的鲜明时空对照,形象地表现了飞舟疾下的迅速,显得凝炼干净,简捷有力,大有“归心似箭”之意。

第三句是从听觉感受方面补叙归途之上的所闻。

这里的“猿声啼不住”,其实也是诗人心情欢愉的表现从中我们更能体会到诗人激动兴奋的心情和“一切景语皆情语”的真正含意。

第四句是从瞬时的视觉感受补写归途之上的所见。

这里承接上句,只写“万重山”这一宏观客体,既能使人体会到江舟顺流疾行之迅捷,又能使人感受到诗人胸怀宽广明亮。

从这轻舟如飞的描写中,我们看到了诗人欢快轻松的心境和重又燃起的豪情壮志。

段俊平著名国学专家、著名书法家、知名管理学者、中华书画艺术研究院院长、中国书法家协会会员、北京东城区书法家协会副主席、北京中间书院院长、北京大学艺术学院访问学者、内蒙古年度经济论坛执行主席、北京爱维龙媒文化产业集团董事长。

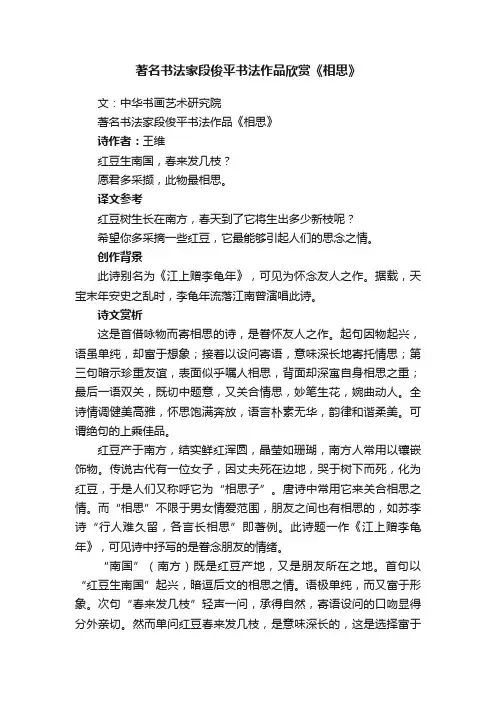

著名书法家段俊平书法作品欣赏《相思》

著名书法家段俊平书法作品欣赏《相思》文:中华书画艺术研究院著名书法家段俊平书法作品《相思》诗作者:王维红豆生南国,春来发几枝?愿君多采撷,此物最相思。

译文参考红豆树生长在南方,春天到了它将生出多少新枝呢?希望你多采摘一些红豆,它最能够引起人们的思念之情。

创作背景此诗别名为《江上赠李龟年》,可见为怀念友人之作。

据载,天宝末年安史之乱时,李龟年流落江南曾演唱此诗。

诗文赏析这是首借咏物而寄相思的诗,是眷怀友人之作。

起句因物起兴,语虽单纯,却富于想象;接着以设问寄语,意味深长地寄托情思;第三句暗示珍重友谊,表面似乎嘱人相思,背面却深寓自身相思之重;最后一语双关,既切中题意,又关合情思,妙笔生花,婉曲动人。

全诗情调健美高雅,怀思饱满奔放,语言朴素无华,韵律和谐柔美。

可谓绝句的上乘佳品。

红豆产于南方,结实鲜红浑圆,晶莹如珊瑚,南方人常用以镶嵌饰物。

传说古代有一位女子,因丈夫死在边地,哭于树下而死,化为红豆,于是人们又称呼它为“相思子”。

唐诗中常用它来关合相思之情。

而“相思”不限于男女情爱范围,朋友之间也有相思的,如苏李诗“行人难久留,各言长相思”即著例。

此诗题一作《江上赠李龟年》,可见诗中抒写的是眷念朋友的情绪。

“南国”(南方)既是红豆产地,又是朋友所在之地。

首句以“红豆生南国”起兴,暗逗后文的相思之情。

语极单纯,而又富于形象。

次句“春来发几枝”轻声一问,承得自然,寄语设问的口吻显得分外亲切。

然而单问红豆春来发几枝,是意味深长的,这是选择富于情味的事物来寄托情思。

这里的红豆是赤诚友爱的一种象征。

这样写来,便觉语近情遥,令人神远。

第三句紧接着寄意对方“多采撷”红豆,仍是言在此而意在彼。

以采撷植物来寄托怀思的情绪,是古典诗歌中常见手法。

“愿君多采撷”似乎是说:“看见红豆,想起我的一切吧。

”暗示远方的友人珍重友谊,语言恳挚动人。

这里只用相思嘱人,而自己的相思则见于言外。

用这种方式透露情怀,婉曲动人,语意高妙。

末句点题,“相思”与首句“红豆”呼应,既是切“相思子”之名,又关合相思之情,有双关的妙用。

[王维《过香积寺》]过香积寺

[王维《过香积寺》]过香积寺篇一:[过香积寺]王维《过香积寺》赏析过香积寺王维不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

早闻香积寺盛名,却不知在此山中;入山数里,登上了高入云天的山峰。

这儿古木参天,根本没有行人路径;深山中,何处传来隐隐约约的寺钟。

俯听危石的流泉,轻轻地抽泣哽咽;山高林密不透日影,松荫寒气犹浓。

日已将暮,我伫立在空寂的清潭边,有如禅定身心安然,一切邪念皆空。

诗题《过香积寺》的“过”,与孟浩然《过故人庄》的“过”相同,意谓“访问”“探望”。

既是去访香积寺,却又从“不知”说起;“不知”而又要去访,见出诗人的洒脱不羁。

因为“不知”,诗人便步入茫茫山林中去寻找,行不数里就进入白云缭绕的山峰之下。

此句正面写人入云峰,实际映衬香积寺之深藏幽邃。

还未到寺,已是如此云封雾罩,香积寺之幽远可想而知矣。

接着四句,是写诗人在深山密林中的目见和耳闻。

先看三四两句。

古树参天的丛林中,杳无人迹;忽然又飘来一阵隐隐的钟声,在深山空谷中回响,使得本来就很寂静的山林又蒙上了一层迷惘、神秘的情调,显得越发安谧。

“何处”二字,看似寻常,实则绝妙:由于山深林密,使人不觉钟声从何而来,只有“嗡嗡”的声音在四周缭绕;这与上句的“无人”相应,又暗承首句的“不知”。

有小径而无人行,听钟鸣而不知何处,再衬以周遭参天的古树和层峦迭嶂的群山。

这是多么荒僻而又幽静的境界!五六两句,仍然意在表现环境的幽冷,而手法和上二句不同。

诗人以倒装句,突出了入耳的泉声和触目的日色。

“咽”字在这里下得极为准确、生动:山中危石耸立,流泉自然不能轻快地流淌,只能在嶙峋的岩石间艰难地穿行,仿佛痛苦地发出幽咽之声。

诗人用“冷”来形容“日色”,岂不谬哉然而仔细玩味,这个“冷” 字实在太妙了。

夕阳西下,昏黄的余晖涂抹在一片幽深的松林上,这情状,岂能不“冷”诗人涉荒穿幽,直到天快黑时才到香积寺,看到了寺前的水潭。

禅意书法 逍遥人生:中华书画艺术研究院院长段俊平

禅意书法逍遥人生:中华书画艺术研究院院长段俊平本文转载自《新华网》“一幅字,如果不跟作者的感情和精神世界相结合,这幅作品就是没有生命力的。

中国的书法之美超越形式美,有内在美,只有有内在美的作品才能流传后世,引人共鸣”。

在段俊平个人书法艺术展的新闻发布会现场,中华书画艺术研究院院长段俊平对记者诠释自己的艺术之道。

段俊平院长是我国当代著名书法家,同时也是著名的国学专家,也许正因为有着深厚的国学功底,其书法随意之间,尽显意境之美、超越之乐。

他强调书法的文化价值,追求书法背后的内涵传承,他说中国历史上,无论是兵火战乱还是朝代更迭,书法都以强大的生存力演绎着鲜活生命的传奇,这是为什么?就是因为中国书法在黑与白、点与线的千变万化中,完成了生命玄妙的精神创造与渲染。

在段俊平看来,书法不仅仅是一门艺术,更重要的是它承载的是传统、精神和民族的特征。

段俊平生在儒学书香门第,受祖父影响,幼时便拿起毛笔胡乱涂鸦,几十年下来,书法成了他一生的知音。

在书法展会中,记者仔细观摩他的书法集和代表之作,只见其作品品味如清风出袖、超凡脱俗;笔法天真自然、骄快飞扬;禅境清雅和畅、写意写心;充溢着一股筋脉相连、古朴飘逸的神韵。

他说,真正上乘的书家必须达到书品与人品统一,书艺一道,尤重人品。

“品高者,一点一画,自有清刚雅正之气;品下者,虽激昂顿挫、俨然可观,而纵横刚暴,未免流露诸朴。

”他进一步解释:“你看‘人’字很简单,但大道行简,写好这个字对练书法的人却是很难的”。

说完,他拿起墨笔,挥笔写下了一个大大的“人”字。

他指着“人”字的一撇说,“写这撇时,用笔要徐涩顿挫,以曲写直,不断蓄势,这恰似人生阴晴圆缺、运数起伏跌荡、转流不息,所以告诫人生如身处穷困、渺小、卑微之境,要有静心和耐心,柳暗花明之事终将到来。

如处荣华富贵之境,要从从容容,朴实自然,不要傲慢张狂,要有平静心和平常心。

”稍一停顿,他接着说,“写‘人’字的一捺要书写时伸展舒畅,底蕴充足,还要在知进知退中用藏锋,这就要人听天命,尽人事,知进退,上善水,度年如日,滴水穿石,这样才能大雅人生。

著名书法家段俊平书法作品欣《鹿柴》

著名书法家段俊平书法作品欣赏《鹿柴》鹿柴-王维空山不见人,但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

白话译文:山中空旷寂静看不见人,只听得说话的人语声响。

夕阳的金光直射入深林,又照在幽暗处的青苔上。

创作背景:唐天宝年间,王维在终南山下购置辋川别业。

鹿柴是王维在辋川别业的胜景之一。

辋川有胜景二十处,王维和他的好友裴迪逐处作诗,编为《辋川集》,这首诗是其中的第五首。

整体赏析:这首诗描绘的是鹿柴附近的空山深林在傍晚时分的幽静景色。

诗的绝妙处在于以动衬静,以局部衬全局,清新自然,毫不做作。

落笔先写空山寂绝人迹,接着以但闻一转,引出人语响来。

空谷传音,愈见其空;人语过后,愈添空寂。

最后又写几点夕阳余晖的映照,愈加触发人幽暗的感觉。

大凡写山水,总离不开具体景物,或摹状嶙峋怪石,或描绘参天古木,或渲染飞瀑悬泉,其着眼点在于景物之奇。

而此诗则从一个奇特的现象着笔:“空山不见人,但闻人语响。

”层岩迭嶂,看去空无一人。

可是有时会突然听得朗朗笑语,但由于回声的多重反射,一时间很难判断人声究竟从何而起。

前二句写幽静,因声传神;后二句写幽深,以光敷色。

山中景色会因朝夕晦暝、风雨因时而变化。

此诗则选取傍晚时分的景色作为描写对象。

这时夕阳返照射入树林深处,又有一部分光线落到青苔上面。

天色就要暗下来,各类景物斑斑驳驳的,明暗对比鲜明。

这首诗创造了一种幽深而光明的象征性境界,表现了作者在深幽的修禅过程中的豁然开朗。

诗中虽有禅意,却不诉诸议论说理,而全渗透于自然景色的生动描绘之中。

段俊平著名书法家、著名国学专家、知名管理学者,兼任国内多所大学国学管理及书法教授,北京大学艺术学院访问学者、中国书法家协会会员、北京东城区书法家协会副主席、中华书画艺术研究院院长、北京京麓书院院长、2014年被评为“中国百名最有影响力专家家”。

2015年被众多媒体及网上投票评为当代十大书法家之一。

段俊平先生从小受家学熏陶而习字,几十年如一日,在继承传统书风的基础上推陈出新,终于形成了独特的艺术风格。

著名书法家段俊平:书写精神的复归

著名书法家段俊平:书写精神的复归作者:著名国学专家、著名书法家段俊平在当代文化语境下,当代书法从表现形式、表现手段、取法素材、审美风格等等方面,都发生了巨大的变革。

可以说,当代书法发展的30年,是中国文化与社会剧烈变革的30年。

当代书法30年的发展与变化,可以说与社会及文化的转型息息相关。

它是社会症候的表征。

应该说,当代书法创作在很多方面都产生了突出的成就,涌现出了一大批实力派书法家,并产生了各种书法思潮和书法现象,一度出现的书法热,也带动了全民的书法狂欢。

这与当代中国的经济复苏与文化复兴是密不可分的。

但检视当代书法的发展脉络,我们可以发现,当代书法是在跛足中前进的,就是说,在发展的同时,也存在着很多缺陷。

那么最为主要的是什么呢?我们认为就是书法职业化的突出与书法文人化的缺失之间的矛盾。

进一步说,就是书法文人精神、书写精神的阙如。

今天的书法家几乎都在津津于谈论王羲之。

可以说,莫不宗魏晋,以书宗二王为荣。

但问题的关键是如何宗魏晋、如何学二王的问题。

今天的书法界,涌现出了一大批“二王书风”的追随者,而且不少已经成名于书坛。

但总体看,当代二王书风有横向复制、简单抄袭、机械模拟之嫌,也就是说,当代二王风成了简单的形式照搬与技巧训练,但缺少精神的追寻。

很多人误以为成天讨论、学习一流的王羲之,自己就成为一流的书法大家了。

非也。

现在,很学书者皆信奉学书要取法乎上,取法乎上得其中。

这当然是没错的。

但是,这还有一个前提,如果你自己本身没有丰厚的文化积淀和广博的学术视野,你就是取法再乎上,你也同样进入不了一流,学一流的王羲之,都有可能成为三流的自己。

所以,学谁不学谁,并无定论。

关键是要有才情。

无才情者,学谁都会流俗。

书法的笔墨是靠文化滋养出来的。

现在职业的书法家很多,靠书法展览走向成功的书法家也很多。

但是,书法家一旦职业化了之后,就忽略了文化的积淀。

所以,这一代书法家是有很多时代特色的,他们能及时汲取新的时代风尚,但是,他们的书法文化身份是断裂的。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

著名书法家段俊平书法作品欣赏《过香积寺》来源:中华书画艺术研究院

唐诗欣赏《过香积寺》(配书法作品图)诗作者:王维

不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

译文参考

不知道香积寺在什么地方,攀登好几里误入云拥群峰。

古木参天却没有人行路径,深山里何处传来古寺鸣钟。

山中泉水撞危石响声幽咽,松林里日光照射也显寒冷。

黄昏时来到空潭隐蔽之地,安然地修禅抑制心中毒龙。

诗文赏析

诗题“过香积寺”,即访香积寺。

既是去访,却又从“不知”说起;“不知”而又要去访,表现出诗人的洒脱不羁。

因为“不知”,诗人便步入茫茫山林中去寻找,行不数里就进入白云缭绕的山峰之下。

此句正面写人入云峰,实际映衬香积寺之深藏幽邃。

还未到寺,已是如此云封雾罩,香积寺之幽远可想而知矣。

接着四句,是写诗人在深山密林中的目见和耳闻。

先看三四两句。

古树参天的丛林中,杳无人迹;忽然又飘来一阵隐隐的钟声,在深山空谷中回响,使得本来就很寂静的山林又蒙上了一层迷惘、神秘的情调,显得越发安谧。

“何处”二字,看似寻常,实则绝妙:由于山深林密,使人不觉钟声从何而来,只有“嗡嗡”的声音在四周缭绕;这与上句的“无人”相应,又暗承首句的“不知”。

有小径而无人行,听钟鸣而不知何处,再衬以周遭参天的古树和层峦叠嶂的群山。

这是十分荒僻而又幽静的境界。

五六两句,仍然意在表现环境的幽冷,而手法和上二句不同,写声写色,逼真如画,堪称名句。

诗人以倒装句,突出了入耳的泉声和触目的日色。

“咽”字在这里下得极为准确、生动:山中危石耸立,流泉自然不能轻快地流淌,只能在嶙峋的岩石间艰难地穿行,仿佛痛苦地发出幽咽之声。

诗人用“冷”来形容“日色”,粗看极谬,然而仔细玩味,这个“冷”字实在太妙了。

夕阳西下,昏黄的余晖涂抹在一片幽深的松林上,这情状,不能不“冷”。

诗人涉荒穿幽,直到天快黑时才到香积寺,看到了寺前的水潭。

“空潭”之“空”不能简单地理解为“什么也没有”。

王维诗中常用“空”字,如“空山不见人”“空山新雨后”“夜静春山空”之类,都含有宁静的意思。

暮色降临,面对空阔幽静的水潭,看着澄清透彻的潭水,再联系到寺内修行学佛的僧人,诗人不禁想起佛教的故事:在西方

的一个水潭中,曾有一毒龙藏身,累累害人。

佛门高僧以无边的佛法制服了毒龙,使其离潭他去,永不伤人。

佛法可以制毒龙,亦可以克制世人心中的欲念。

王维晚年诗笔常带有一种恬淡宁静的气氛。

这首诗,就是以他沉湎于佛学的恬静心境,描绘出山林古寺的幽邃环境,从而造成一种清高幽僻的意境。

王国维谓“不知一切景语,皆情语也”。

这首诗的前六句纯乎写景,然无一处不透露诗人的心情,可以说,王维是把“晚年惟好静”的情趣融化到所描写的景物中去的了。

因此最后“安禅制毒龙”,便是诗人心迹的自然流露。

诗采用由远到近、由景入情的写法,从“入云峰”到“空潭曲”逐步接近香积寺,最后则吐露“安禅制毒龙”的情思。

这中间过渡毫无痕迹,浑然天成。

诗人描绘幽静的山林景色,并不一味地从寂静无声上用力,反而着意写了隐隐的钟声和呜咽的泉声,这钟声和泉声非但没有冲淡整个环境的平静,反而增添了深山丛林的僻静之感。

这就是通常所讲的“鸟鸣山更幽”的境界。