著名书法家段俊平书法作品欣赏《相思》

著名书法家段俊平书法作品欣赏《芙蓉楼送辛渐》

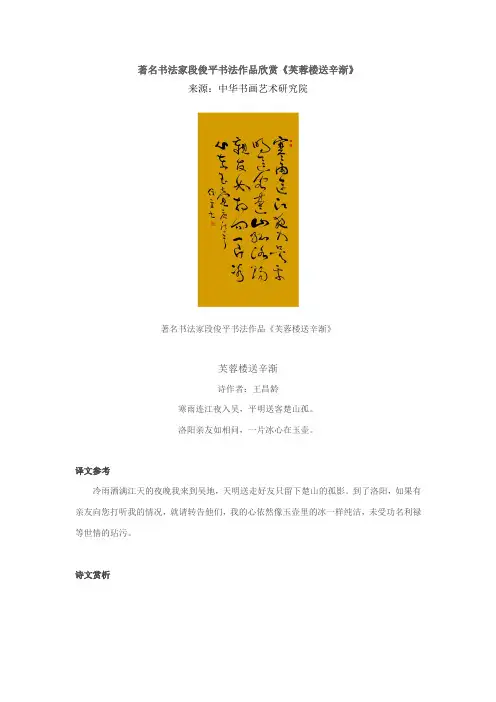

著名书法家段俊平书法作品欣赏《芙蓉楼送辛渐》来源:中华书画艺术研究院著名书法家段俊平书法作品《芙蓉楼送辛渐》芙蓉楼送辛渐诗作者:王昌龄寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

译文参考冷雨洒满江天的夜晚我来到吴地,天明送走好友只留下楚山的孤影。

到了洛阳,如果有亲友向您打听我的情况,就请转告他们,我的心依然像玉壶里的冰一样纯洁,未受功名利禄等世情的玷污。

诗文赏析这是一首送别诗。

诗的构思新颖,淡写朋友的离情别绪,重写自己的高风亮节。

首两句苍茫的江雨和孤峙的楚山,烘托送别时的孤寂之情;后两句自比冰壶,表达自己开郎胸怀和坚强性格。

全诗即景生情,寓情于景,含蓄蕴藉,韵味无穷。

这首诗不像一般的送别诗那样,努力抒发对友人的深深眷恋之情,而是着重讲述自己的纯洁感情和高尚志向。

当时,诗人的朋友辛渐即将取道扬州,北上洛阳。

正在江宁(今江苏南京)任职的诗人,亲自送到了润州,在西北城楼(即“芙蓉楼”)为他饯行,并写下这首诗。

“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤”,寒冷的夜雨,滔滔的江流,连朦胧的远山也显得孤单,这种景象衬托出诗人对朋友的依依惜别之情。

但诗的重点却在后两句。

朋友此番西行的目的地是洛阳,那里也有诗人众多的亲人和朋友。

诗人深深思念洛阳的亲友,并想象他们也同样深深思念着自己。

他嘱托辛渐,当亲友们问起来,就说我的内心依然纯洁无瑕,就像冰那样晶莹,像玉那样透亮。

诗中用一个巧妙的互相映衬的比喻,来形容一种纯洁完美的品格,显示出很高的语言技巧,给人留下难忘的印象。

段俊平著名国学专家、著名书法家、知名管理学者、中华书画艺术研究院院长、中国书法家协会会员、北京东城区书法家协会副主席、北京中间书院院长、北京大学艺术学院访问学者、内蒙古年度经济论坛执行主席、北京爱维龙媒文化产业集团董事长。

段俊平先生的书法秉承家学,从小遍临传统名帖,以深厚的国学底蕴和天赋,在传承古法的基础上自成一家。

书法作品品位超凡脱俗;笔法天真自然、骄快飞扬;意境清雅和畅、禅定写心;神韵筋脉相连、古朴飘逸,深受国内外政要,商界精英和大众群体喜爱,并被人民大会堂、中国美术馆、香港中华艺术馆、日本国立博物馆及众多艺术机构收藏,所写书法论文被《中国书法》、《书法》、《书法导报》、《中国美术》刊物刊登,并成为书法教学的教材,2012年被多家媒体评为最有天赋和最具升值潜力的书法家。

著名书法家段俊平书法作品欣赏《渭城曲》

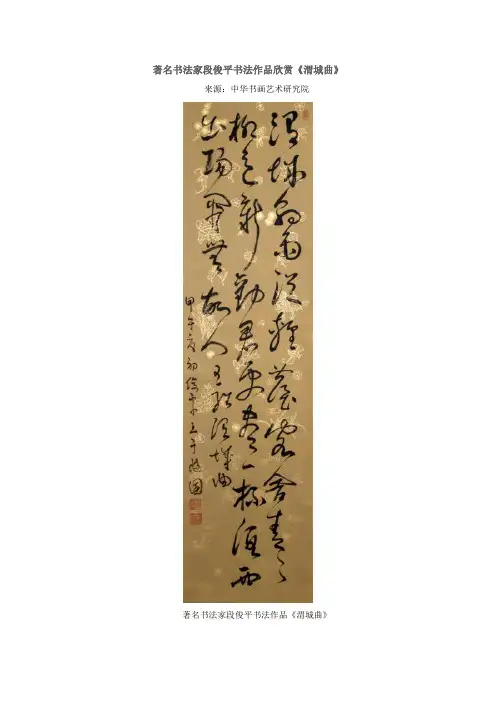

著名书法家段俊平书法作品欣赏《渭城曲》来源:中华书画艺术研究院著名书法家段俊平书法作品《渭城曲》渭城曲诗作者:王维渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

译文参考渭城早晨一场春雨沾湿了轻尘,客舍周围青青的柳树格外清新。

老朋友请你再干一杯饯别酒吧,出了阳关西路再也没有老友人。

诗文赏析《渭城曲》原是唐代诗人王维在送别友人去边疆时写下的一首七言绝句,它描写的是一种最有普遍性的离别,没有特殊的背景,而自有深挚的惜别之情,这就使它适合于绝大多数离筵别席演唱,成为最流行、传唱最久的古曲。

“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

”诗的前两句,主要写送别的时间、地点和环境气氛,为送别创造了一个愁郁的氛围。

早晨的渭城,客舍驿道由东向西,一眼望不到头,晨雨也下得不长,刚刚润湿尘土就停了。

朝雨乍停,天气清朗,道路洁净而又清爽,好像特意为送朋友远行安排。

这里从清朗的天气,到洁净的道路,从青色的客舍,到翠绿的杨柳,构成一幅清新明朗的美丽图景,为送别提供了特别的优美环境。

这是一场依依难舍的离别,这是一场慷慨激昂的离别,这里没有黯然销魂,更没有凄惨悲伤。

它透射出一种轻快明朗而富有希望的情调。

“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

”诗的后两句,主要描写具体的送别情景,但对如何设宴饯别,宴席上如何频频举杯、殷勤话别进行舍去,只剪取了饯行宴席即将结束时,主人劝酒的动人场景。

主人说,“兄弟呵,再干了这一杯吧,出了阳关之后,可就再也见不到老朋友了!”宴席已经进行了很长一段时间,酿满别情的酒已经喝过多巡,殷勤告别的话已经重复过多次,朋友上路的时刻终于不能不到来,主客双方的惜别之情在这一瞬间都到达了顶点。

主人的这句看似脱口而出的劝酒辞,却深深表现了最强烈、最真挚、最缠绵的惜别之情。

诗里的“阳关”,在甘肃敦煌的西南,与正北的“玉门关”,都是通往西域的要塞通道。

唐朝国势强盛,边疆贸易活跃,西出阳关,出使西域,既要历经万里跋涉,又要备尝穷荒寂寞,被看作当时的伟大壮举。

著名书法家段俊平书法作品欣赏《江南逢李龟年》

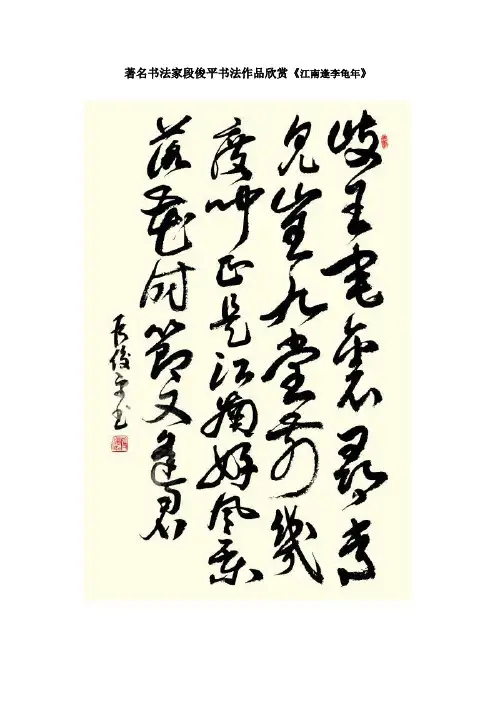

著名书法家段俊平书法作品欣赏《江南逢李龟年》江南逢李龟年作者:杜甫岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,落花时节又逢君。

白话译文:当年在岐王宅里,常常见到你的演出;在崔九堂前,也曾多次欣赏你的艺术。

没有想到,在这风景一派大好的江南;正是落花时节,能巧遇你这位老相熟。

创作背景:此诗作于大历五年(770年)杜甫在长沙的时候。

安史之乱后,杜甫漂泊到江南一带,和流落的宫廷歌唱家李龟年重逢,回忆起在岐王和崔九的府第频繁相见和听歌的情景而感慨万千写下这首诗。

整体赏析:该诗是杜甫绝句中最有情韵、最富含蕴的一篇,只有二十八字,却包含着丰富的时代生活内容,诗是感伤世态炎凉的。

李龟年是唐玄宗初年的著名歌手,常在贵族豪门歌唱。

杜甫少年时才华卓著,常出入于岐王李隆范和中书监崔涤的门庭,得以欣赏李龟年的歌唱艺术。

四句诗,从岐王宅里、崔九堂前的“闻”歌,到落花江南的重“逢”,“闻”、“逢”之间,联结着四十年的时代沧桑、人生巨变。

尽管诗中没有一笔正面涉及时世身世,但透过诗人的追忆感喟,却表现出了给唐代社会物质财富和文化繁荣带来浩劫的那场大动乱的阴影,以及它给人们造成的巨大灾难和心灵创伤。

正如同旧戏舞台上不用布景,观众通过演员的歌唱表演,可以想象出极广阔的空间背景和事件过程;又像小说里往往通过一个人的命运,反映一个时代一样。

这首诗的成功创作表明:在具有高度艺术概括力和丰富生活体验的大诗人那里,绝句这样短小的体裁可以具有很大的容量,而在表现如此丰富的内容时,又能达到举重若轻、浑然无迹的艺术境界。

段俊平段俊平字国镛,别号儒道方家,逍遥斋斋主、吾观峰居士。

我国著名国学专家、著名书法家,知名管理学者、中华书画艺术研究院院长、中华书画艺术产业联盟主席、北京市东城区书法家协会副主席。

兼任国内多所大学国学及管理学教授,国学著作连续两年荣登畅销书前三甲,国学文章及书法作品被数百种国内外媒体报刊杂志登载,被评为“中国百名最有影响力专家”。

段俊平书法艺术赏析—观字知人,洗尽俗尘返天真

观字如人,洗尽俗尘返天真——著名国学专家段俊平先生书法艺术赏析作者:醉梅近来颇爱段俊平先生的草书,盖因品鉴书法作品格外能触及书法家的品格与天性,而草书尤甚。

清朝著名的理论家刘熙载在他所著的《艺概》中道:“观人于书,莫如观其行草。

”这与庄子“醉之以酒,而观其侧”的出发点异曲同工,大约人在极放纵极投入极忘形的时候,是很难虚伪矫饰其真性情的。

醉酒时如此,纵情书写时也是如此。

观看段俊平先生的书法作品,最大的感触是赏心悦目。

每幅书帖中运笔圆转如轮,起落浑然一体、笔意连绵不断,作品不流于形式、形神兼备,气韵生动流畅,大有“道法自然”之旨。

笔画间的天真之意,并非不解世事,实则是出入红尘已无碍这种完满后无所畏惧也无所遮掩的天真淳朴,是天性的自然流露。

之所以段先生能达到如此境界,大概还是与平生的经历脱不开关系。

段俊平先生除了是蜚声远近的书法大家,还是著名的国学专家,他幼承祖父言传身教,埋首书斋,潜心文墨,对执笔的种种技法堪称烂熟于心,所以已经从追求“术”上升到了追逐“道”,书法艺术的特殊性,决定了它的求道之途与中国传统文化合而为一,难以分割。

而段先生熟读国学经典,深谙释道精髓,这才能破除藩篱,返还天真。

观其字,知其人。

段先生的书法作品已经跳出了炫技的怪圈,以技法为表,以神韵为里,以字写情,以字述志,以字舒胸臆,却又不留一点刻意的痕迹。

例如他的大字书作《天地五行》,用墨饱满,行笔流畅如意,沉稳如千年古刹,大气如远望沧海,意态浑厚中不失飞扬之态,尤其以最后一个“行”字最为俊逸超脱,酣畅潇洒。

全幅作品毫不夸张弄险,却屡见笔锋间奇崛之态,正可谓“大成若拙,大巧不工,然锥处囊中,其锋自见”。

《天地五行》作者:段俊平2014年纸本拜读段先生的书法理论可以看出,他品鉴名家书作,更重视作品的文化性,也正是因为书法体现了一个人的性情、文化修养,乃至格局。

如苏东坡所言,书法讲究的是“神、气、骨、肉、血”,犹如一个完整的生命,缺少任何一个关键因素,都不能称得上是一幅佳作。

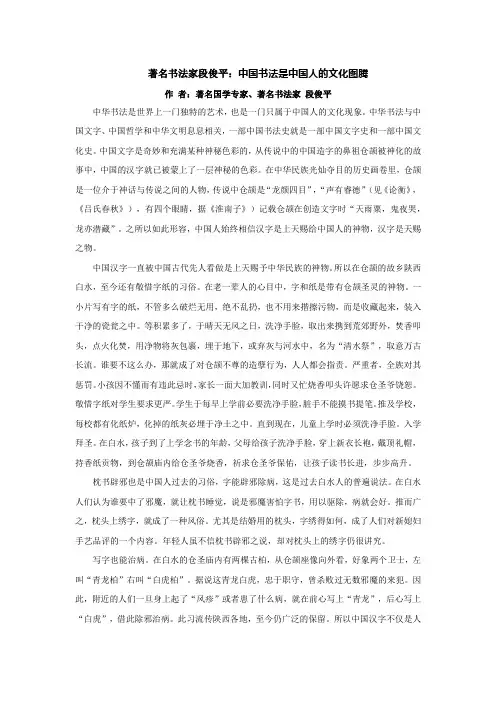

著名书法家段俊平:中国书法是中国人的文化图腾

著名书法家段俊平:中国书法是中国人的文化图腾作者:著名国学专家、著名书法家段俊平中华书法是世界上一门独特的艺术,也是一门只属于中国人的文化现象。

中华书法与中国文字、中国哲学和中华文明息息相关,一部中国书法史就是一部中国文字史和一部中国文化史。

中国文字是奇妙和充满某种神秘色彩的,从传说中的中国造字的鼻祖仓颉被神化的故事中,中国的汉字就已被蒙上了一层神秘的色彩。

在中华民族光灿夺目的历史画卷里,仓颉是一位介于神话与传说之间的人物,传说中仓颉是“龙颜四目”,“声有睿德”(见《论衡》,《吕氏春秋》),有四个眼睛,据《淮南子》)记载仓颉在创造文字时“天雨粟,鬼夜哭,龙亦潜藏”。

之所以如此形容,中国人始终相信汉字是上天赐给中国人的神物,汉字是天赐之物。

中国汉字一直被中国古代先人看做是上天赐予中华民族的神物。

所以在仓颉的故乡陕西白水,至今还有敬惜字纸的习俗。

在老一辈人的心目中,字和纸是带有仓颉圣灵的神物。

一小片写有字的纸,不管多么破烂无用,绝不乱扔,也不用来揩擦污物,而是收藏起来,装入干净的瓷瓮之中。

等积累多了,于晴天无风之日,洗净手脸,取出来携到荒郊野外,焚香叩头,点火化焚,用净物将灰包裹,埋于地下,或弃灰与河水中,名为“清水祭”,取意万古长流。

谁要不这么办,那就成了对仓颉不尊的造孽行为,人人都会指责。

严重者,全族对其惩罚。

小孩因不懂而有违此忌时,家长一面大加教训,同时又忙烧香叩头许愿求仓圣爷饶恕。

敬惜字纸对学生要求更严。

学生于每早上学前必要洗净手脸,脏手不能摸书提笔。

推及学校,每校都有化纸炉,化掉的纸灰必埋于净土之中。

直到现在,儿童上学时必须洗净手脸。

入学拜圣。

在白水,孩子到了上学念书的年龄,父母给孩子洗净手脸,穿上新衣长袍,戴顶礼帽,持香纸贡物,到仓颉庙内给仓圣爷烧香,祈求仓圣爷保佑,让孩子读书长进,步步高升。

枕书辟邪也是中国人过去的习俗,字能辟邪除病,这是过去白水人的普遍说法。

在白水人们认为谁要中了邪魔,就让枕书睡觉,说是邪魔害怕字书,用以驱除,病就会好。

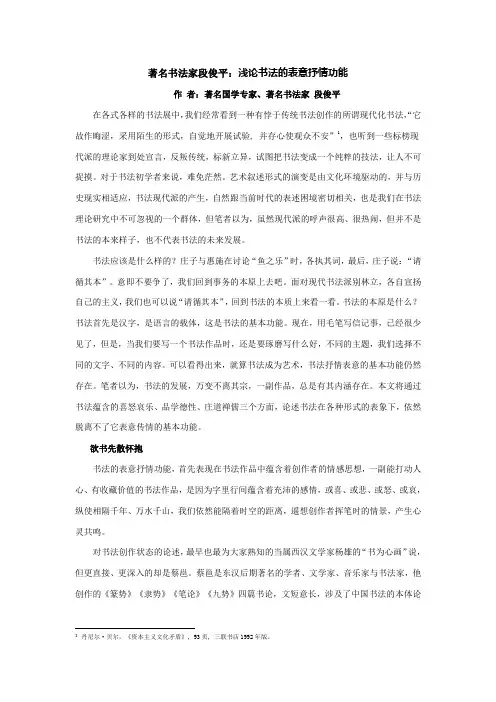

著名书法家段俊平:浅论书法的抒情表意功能

著名书法家段俊平:浅论书法的表意抒情功能作者:著名国学专家、著名书法家段俊平在各式各样的书法展中,我们经常看到一种有悖于传统书法创作的所谓现代化书法,“它故作晦涩,采用陌生的形式,自觉地开展试验, 并存心使观众不安”1,也听到一些标榜现代派的理论家到处宣言,反叛传统,标新立异,试图把书法变成一个纯粹的技法,让人不可捉摸。

对于书法初学者来说,难免茫然。

艺术叙述形式的演变是由文化环境驱动的,并与历史现实相适应,书法现代派的产生,自然跟当前时代的表述困境密切相关,也是我们在书法理论研究中不可忽视的一个群体,但笔者以为,虽然现代派的呼声很高、很热闹,但并不是书法的本来样子,也不代表书法的未来发展。

书法应该是什么样的?庄子与惠施在讨论“鱼之乐”时,各执其词,最后,庄子说:“请循其本”。

意即不要争了,我们回到事务的本原上去吧。

面对现代书法派别林立,各自宣扬自己的主义,我们也可以说“请循其本”,回到书法的本质上来看一看。

书法的本原是什么?书法首先是汉字,是语言的载体,这是书法的基本功能。

现在,用毛笔写信记事,已经很少见了,但是,当我们要写一个书法作品时,还是要琢磨写什么好,不同的主题,我们选择不同的文字、不同的内容。

可以看得出来,就算书法成为艺术,书法抒情表意的基本功能仍然存在。

笔者以为,书法的发展,万变不离其宗,一副作品,总是有其内涵存在。

本文将通过书法蕴含的喜怒哀乐、品学德性、庄道禅儒三个方面,论述书法在各种形式的表象下,依然脱离不了它表意传情的基本功能。

欲书先散怀抱书法的表意抒情功能,首先表现在书法作品中蕴含着创作者的情感思想,一副能打动人心、有收藏价值的书法作品,是因为字里行间蕴含着充沛的感情,或喜、或悲、或怒、或哀,纵使相隔千年、万水千山,我们依然能隔着时空的距离,遥想创作者挥笔时的情景,产生心灵共鸣。

对书法创作状态的论述,最早也最为大家熟知的当属西汉文学家杨雄的“书为心画”说,但更直接、更深入的却是蔡邕。

禅意书法 逍遥人生:中华书画艺术研究院院长段俊平

禅意书法逍遥人生:中华书画艺术研究院院长段俊平本文转载自《新华网》“一幅字,如果不跟作者的感情和精神世界相结合,这幅作品就是没有生命力的。

中国的书法之美超越形式美,有内在美,只有有内在美的作品才能流传后世,引人共鸣”。

在段俊平个人书法艺术展的新闻发布会现场,中华书画艺术研究院院长段俊平对记者诠释自己的艺术之道。

段俊平院长是我国当代著名书法家,同时也是著名的国学专家,也许正因为有着深厚的国学功底,其书法随意之间,尽显意境之美、超越之乐。

他强调书法的文化价值,追求书法背后的内涵传承,他说中国历史上,无论是兵火战乱还是朝代更迭,书法都以强大的生存力演绎着鲜活生命的传奇,这是为什么?就是因为中国书法在黑与白、点与线的千变万化中,完成了生命玄妙的精神创造与渲染。

在段俊平看来,书法不仅仅是一门艺术,更重要的是它承载的是传统、精神和民族的特征。

段俊平生在儒学书香门第,受祖父影响,幼时便拿起毛笔胡乱涂鸦,几十年下来,书法成了他一生的知音。

在书法展会中,记者仔细观摩他的书法集和代表之作,只见其作品品味如清风出袖、超凡脱俗;笔法天真自然、骄快飞扬;禅境清雅和畅、写意写心;充溢着一股筋脉相连、古朴飘逸的神韵。

他说,真正上乘的书家必须达到书品与人品统一,书艺一道,尤重人品。

“品高者,一点一画,自有清刚雅正之气;品下者,虽激昂顿挫、俨然可观,而纵横刚暴,未免流露诸朴。

”他进一步解释:“你看‘人’字很简单,但大道行简,写好这个字对练书法的人却是很难的”。

说完,他拿起墨笔,挥笔写下了一个大大的“人”字。

他指着“人”字的一撇说,“写这撇时,用笔要徐涩顿挫,以曲写直,不断蓄势,这恰似人生阴晴圆缺、运数起伏跌荡、转流不息,所以告诫人生如身处穷困、渺小、卑微之境,要有静心和耐心,柳暗花明之事终将到来。

如处荣华富贵之境,要从从容容,朴实自然,不要傲慢张狂,要有平静心和平常心。

”稍一停顿,他接着说,“写‘人’字的一捺要书写时伸展舒畅,底蕴充足,还要在知进知退中用藏锋,这就要人听天命,尽人事,知进退,上善水,度年如日,滴水穿石,这样才能大雅人生。

著名书法家段俊平书法作品欣赏《送崔九》

著名书法家段俊平书法作品欣赏《送崔九》唐诗欣赏《送崔九》(配书法作品图)诗作者:裴迪归山深浅去,须尽丘壑美。

莫学武陵人,暂游桃源里。

译文参考注释崔九:即崔兴宗,尝与王维、裴迪同居辋川。

南山:即辋川南边的终南山,故诗中说他“归山”。

马上口号:在马背上顺口吟成诗句。

《全唐诗》此诗题下注:一作“留别王维”。

译文:你若要归山无论深处浅处都要去看看;要尽情地赏玩山峦沟壑的清净秀美。

千万别学陶渊明笔下那个武陵人,只在桃花源暂时游了游就匆匆出山。

创作背景:这首诗大约作于唐玄宗后期。

那个时候由于唐玄宗任用奸相李林甫,宠幸杨贵妃,政治十分黑暗,下层知识分子无法入仕。

崔九即崔兴宗,盛唐诗人,早年与裴迪、王维隐居唱和,后来出仕为官,官至右补阙,但不久即对官场生活产生厌恶情绪,去官归隐。

裴迪为之饯行送别,作此诗以劝勉。

诗文赏析这是一首劝勉诗,劝勉崔九既要隐居,就必须坚定不移,不要三心两意,入山复出,不甘久隐。

全诗用语浅淡,近乎口语,或暗用典,或明用典,或正劝,或反讽,喻之以理,晓之以情,在看似平淡的外表下蕴涵着浓郁的朋友情谊,含意颇为深远。

“归山深浅去,须尽丘壑美。

”这两句是说这次回到山里之后,不论入山深浅,都要饱览山川之秀丽,林木之幽美。

这当然是劝勉崔兴宗不要再留恋世俗的生活,把对山水的感情升华到一种与世俗生活相对立的高度,这与他们对现实的厌倦与反感有关。

起句点题“送”字。

诗人看着崔九向山中走去,于是劝勉他说,山中自有美妙之景,足以自得于心,一丘一壑,皆可怡性养神。

次句“丘壑”用典,讽劝友人隐逸山林,莫改初衷,为下文预设伏笔。

后两句紧依次句而写,化用陶渊明《桃花源记》典故,含蕴深刻。

既是劝勉友人坚持初衷,尽享山水之乐,同时暗含这一层意思:如果弃隐入仕,以后想再度归隐,怕就难了。

这里“暂”字用得极妙,与次句“尽”字相对。

次句从正面劝说,结尾二句从反面劝勉。

这一正一反,思虑周全,语意婉转,谆谆嘱咐,浓浓友情,溢于字里行间。

著名书法家段俊平:书写精神的复归

著名书法家段俊平:书写精神的复归作者:著名国学专家、著名书法家段俊平在当代文化语境下,当代书法从表现形式、表现手段、取法素材、审美风格等等方面,都发生了巨大的变革。

可以说,当代书法发展的30年,是中国文化与社会剧烈变革的30年。

当代书法30年的发展与变化,可以说与社会及文化的转型息息相关。

它是社会症候的表征。

应该说,当代书法创作在很多方面都产生了突出的成就,涌现出了一大批实力派书法家,并产生了各种书法思潮和书法现象,一度出现的书法热,也带动了全民的书法狂欢。

这与当代中国的经济复苏与文化复兴是密不可分的。

但检视当代书法的发展脉络,我们可以发现,当代书法是在跛足中前进的,就是说,在发展的同时,也存在着很多缺陷。

那么最为主要的是什么呢?我们认为就是书法职业化的突出与书法文人化的缺失之间的矛盾。

进一步说,就是书法文人精神、书写精神的阙如。

今天的书法家几乎都在津津于谈论王羲之。

可以说,莫不宗魏晋,以书宗二王为荣。

但问题的关键是如何宗魏晋、如何学二王的问题。

今天的书法界,涌现出了一大批“二王书风”的追随者,而且不少已经成名于书坛。

但总体看,当代二王书风有横向复制、简单抄袭、机械模拟之嫌,也就是说,当代二王风成了简单的形式照搬与技巧训练,但缺少精神的追寻。

很多人误以为成天讨论、学习一流的王羲之,自己就成为一流的书法大家了。

非也。

现在,很学书者皆信奉学书要取法乎上,取法乎上得其中。

这当然是没错的。

但是,这还有一个前提,如果你自己本身没有丰厚的文化积淀和广博的学术视野,你就是取法再乎上,你也同样进入不了一流,学一流的王羲之,都有可能成为三流的自己。

所以,学谁不学谁,并无定论。

关键是要有才情。

无才情者,学谁都会流俗。

书法的笔墨是靠文化滋养出来的。

现在职业的书法家很多,靠书法展览走向成功的书法家也很多。

但是,书法家一旦职业化了之后,就忽略了文化的积淀。

所以,这一代书法家是有很多时代特色的,他们能及时汲取新的时代风尚,但是,他们的书法文化身份是断裂的。

京麓书韵——著名书法家段俊平“唐诗系列”作品赏析

京麓书韵——著名书法家段俊平“唐诗系列”作品赏析北京最美书院——京麓书院,乃国学传承之地,儒风行盛。

院长段俊平先生,雅擅旧学,清风明月,山水入怀,豪情丛生,拈诗入书,是为爱唐诗,又喜书作的国学同好的福音。

细细品鉴赏玩,不知不觉之间,竟天色暗暗,一片沉静之间,最易生出诗意。

那盛唐年间的豪情与奇思穿越千古,寄托于段先生的笔墨之间,书作古韵盎然,又与所写诗词的内容意同神合,隐隐约约间的共鸣,令人忍不住再三回味。

“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

”段俊平先生写《凉州词》,取其苍凉慷慨之意,笔意豪放潇洒,含悲而不失态,壮士倚马笑谈痛饮狂歌之态隐现。

细看这篇书法作品,笔锋其实非常秀丽,却如诗词一般描摹天际白云飘飞青山万里的美景,实则重点落在春风不度玉门关的豪情之上,因为段先生书写时,字内蕴含极强的力量感,所以流畅飞扬的笔迹,也能与全诗内容和谐统一,展现出将军铁甲,血染疆场仍旧顾盼自雄的风采。

“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

”一个字说《早发白帝城》这幅书法作品就是“飞”,观这幅书,不能以单字论英雄,因其承接诗意,全篇呼应连绵,笔断而意连,其字里行间的轻快、潇洒、欣喜如云雾般轻盈漂浮,携全诗之势一路书至“轻舟已过万重山”这句时,飞扬之态已然难抑,有蛰伏冲天之意。

正与青莲居士书就此诗时的心情暗合,整幅作品我取其一个“连”字,笔意流动,神采十足,摇曳多姿,很有李白的“仙”气。

“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”单看书作本身,便能窥见段俊平先生用笔深厚功力之一斑,仿佛能见诗人极稳健地移步楼上,迎风远望,染红半边天空的落日渐入山后,而黄河咆哮奔流而去,呼啸着汇入无边无际的大海之中。

段先生写王之涣的诗,总是豪迈大气,笔意破纸,仿佛这篇幅限住了整幅书作偌大的格局一般。

《登鹳雀楼》这幅作品,写得很稳,间架匀停均衡,字字如敲金印,劲力入骨而不外露,锐气内蕴,只偶尔泻于笔端,便令观者精神一振。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

著名书法家段俊平书法作品欣赏《相思》

来源:中华书画艺术研究院

著名书法家段俊平书法作品《相思》诗作者:王维

红豆生南国,春来发几枝?

愿君多采撷,此物最相思。

译文参考

红豆树生长在南方,春天到了它将生出多少新枝呢?

希望你多采摘一些红豆,它最能够引起人们的思念之情。

创作背景

此诗别名为《江上赠李龟年》,可见为怀念友人之作。

据载,天宝末年安史之乱时,李龟年流落江南曾演唱此诗。

诗文赏析

这是首借咏物而寄相思的诗,是眷怀友人之作。

起句因物起兴,语虽单纯,却富于想象;接着以设问寄语,意味深长地寄托情思;第三句暗示珍重友谊,表面似乎嘱人相思,背面却深寓自身相思之重;最后一语双关,既切中题意,又关合情思,妙笔生花,婉曲动人。

全诗情调健美高雅,怀思饱满奔放,语言朴素无华,韵律和谐柔美。

可谓绝句的上乘佳品。

红豆产于南方,结实鲜红浑圆,晶莹如珊瑚,南方人常用以镶嵌饰物。

传说古代有一位女子,因丈夫死在边地,哭于树下而死,化为红豆,于是人们又称呼它为“相思子”。

唐诗中常用它来关合相思之情。

而“相思”不限于男女情爱范围,朋友之间也有相思的,如苏李诗“行人难久留,各言长相思”即著例。

此诗题一作《江上赠李龟年》,可见诗中抒写的是眷念朋友的情绪。

“南国”(南方)既是红豆产地,又是朋友所在之地。

首句以“红豆生南国”

起兴,暗逗后文的相思之情。

语极单纯,而又富于形象。

次句“春来发几枝”轻声一问,承得自然,寄语设问的口吻显得分外亲切。

然而单问红豆春来发几枝,是意味深长的,这是选择富于情味的事物来寄托情思。

这里的红豆是赤诚友爱的一种象征。

这样写来,便觉语近情遥,令人神远。

第三句紧接着寄意对方“多采撷”红豆,仍是言在此而意在彼。

以采撷植物来寄托怀思的情绪,是古典诗歌中常见手法。

“愿君多采撷”似乎是说:“看见红豆,想起我的一切吧。

”暗示远方的友人珍重友谊,语言恳挚动人。

这里只用相思嘱人,而自己的相思则见于言外。

用这种方式透露情怀,婉曲动人,语意高妙。

末句点题,“相思”与首句“红豆”呼应,既是切“相思子”之名,又关合相思之情,有双关的妙用。

“此物最相思”就像说:只有这红豆才最惹人喜爱,最叫人忘不了呢。

这是补充解释何以“愿君多采撷”的理由。

而读者从话中可以体味到更多的东西。

诗人真正不能忘怀的,不言自明。

一个“最”的高级副词,意味极深长,更增加了双关语中的含蕴。

全诗洋溢着少年的热情,青春的气息,满腹情思始终未曾直接表白,句句话不离红豆,而又“超以象外,得其圜中”,把相思之情表达得入木三分。

它“一气呵成,亦须一气读下”,极为明快,却又委婉含蓄。