脊椎动物各器官系统比较

脊椎动物

两 栖 纲

——

( 四 ) 脊 椎 动 物 分 类

两 栖 纲

4.两栖类的分类概述 全世界有两栖动物2800余种。 (1)无足目 这是原始的一类,又是营钻穴居生活 的特化类型。体呈蠕虫状,无四肢。鱼螈为本目 代表,主要产于亚洲热带地区,近年来在我国云 南省西双版纳采获。 (2)有尾目 这是更适合于水中生活的较低等的一 目,多数种类终生生活在水中,一部分种类变态 后,离开水到潮湿地上生活。体长形,有四肢或 仅有前肢,尾终生存在。幼体用鳃呼吸,成体用 肺呼吸,也有一些种类终生有鳃而缺少肺。大鲵、 蝾螈都属于本目。 (3)无尾目 这是现代两栖类中较为高等、种类最 多、分布最广的一目。成体无尾,有发达的四肢, 后肢强大,适于跳跃或游泳,通常营水陆两栖生 活,但生殖时必须回到水中。我国发现的种类有 黑斑蛙、金线蛙、林蛙、雨蛙、树蛙、蟾蜍等。

——

( 四 ) 脊 椎 动 物 分 类

1.爬行纲的主要特征

(1)羊膜卵 爬行动物都产大型的羊膜卵,羊膜卵的出现对脊椎动物完全摆脱水环境, 对成功登陆产生重大影响。羊膜卵的特点是,在胚胎发育过程中,发生三层胚膜包 围胚胎:外层称绒毛膜,内层称羊膜,另有尿囊膜(见右图)。 羊膜腔中充满着液体,称羊水。羊膜卵外包石灰质的硬壳或不透水的韧性纤维质卵 膜。能防止卵的变形、损伤和水分蒸发,防止细菌侵入。卵壳具通气性,不影响胚 胎的气体交换。卵具卵黄,保证胚胎发育的养料。 (2)外形 爬行类是适应于陆栖生活的类群,具有四足动物的基本形态。体表被覆角 质鳞片,指(趾)端具爪是其在外形上与两栖类的根本区别。蜥蜴和鳄的体型可做 典型代表。四肢较两栖类强健,颈部外观明显,尾发达。某些类群适应于穴居及水 栖生活,在外表上有较大的特化。 (3)皮肤 皮肤角质化程度加深,被有角质鳞片或角质盾片。角质鳞(如蜥蜴、蛇) 是由表皮细胞角质化形成的,骨质甲(龟、鳖)是由真皮组织形成的。体表干燥, 缺少腺体,比较坚硬,能有效防止体内水分的散失。爬行类动物的真皮内含有各种 色素细胞,由于色素细胞的变化,使动物的体色与周围环境适应。 (4)呼吸 爬行动物既没有鳃,也不用皮肤呼吸,它的肺比两栖动物的发达。肺脏一 对,外观似海绵状。具有喉头和以软骨环支持的长气管。肺的内壁有复杂的间隔, 把内腔分隔成蜂窝状小室,可以扩大与空气接触的面积。 (5)骨骼和肌肉 爬行类骨骼系统发育良好,适应于陆生。主要表现在脊柱分区明显、 颈椎有寰椎和枢椎的分化,提高了头部及躯体的运动性能。躯干部具有发达的肋骨 和胸骨,加强了对内脏的保护并协同呼吸动作的完成,头骨骨化良好,很多种类具 有颞窝和眶间隔。具单一枕骨踝。 肌肉进一步分化,出现肋间肌,协同完成呼吸运动,皮肤肌有控制鳞片活动的作用。 (6)循环和排泄 爬行类的心脏由两个心房,一个心室组成,心室内有不完全的隔膜。 血液循环为不完全的双循环。 后肾成为爬行类与所有羊膜动物的主要排泄器官,后肾形成的尿液经后肾导管输至 泄殖腔后排出。 (7)神经与感觉 大脑半球比较发达,出现新脑皮,脑神经12对。听觉器官有了进一 步发展,出现外耳道。

试述脊椎动物各类群呼吸系统结构特点与生理功能的进化历程

试述脊椎动物各类群呼吸系统结构特点与生理功能的进化历程脊椎动物是具有脊柱的一类动物,包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类等。

这些不同群体的脊椎动物在呼吸系统的结构特点和生理功能上有着相似和不同的进化历程。

鱼类是最早出现的脊椎动物,它们的呼吸器官主要是鳃。

鱼鳃的结构是一对一对交替排列的片状鳃弓,每一片上都有很多细小的鳃丝,用来进行气体交换。

水经过鱼的口腔和咽喉进入鳃腔,经过鳃丝与血液发生接触,氧气从水中进入血液,二氧化碳从血液中释放到水中。

随着陆地的演化,鱼类的后裔逐渐进化为两栖类,它们同时具备了水生和陆生的生活方式。

两栖类具有肺和鳃两种呼吸器官。

在水中呼吸时,两栖类通过呼吸道将水引入肺部,通过肺部冲洗骨质的绒毛状突起,实现气体交换。

在陆地呼吸时,两栖类使用肺呼吸空气。

这说明,两栖类的呼吸系统是在原有的鳃呼吸系统基础上进化而来的。

爬行类是从两栖类进化而来的,他们的呼吸系统有了一定的改变。

爬行类的肺部中有更多肺泡,表面积更大,这样可以增加氧气扩散进入血液的速度。

爬行类也具备部分美洲鳄类和一些大型陆龟等爬行类动物能够通过皮肤呼吸,进一步提高了生物体对氧气的吸收。

鸟类是爬行类的后裔,它们的呼吸系统具有更高的效率和适应性。

鸟类的肺部结构特殊,有许多气囊与肺相连。

这些气囊使鸟能够在呼气时将气体从肺部推入气囊,再通过吸气时将气体从气囊进入肺部,实现了气体在呼吸系统中的循环,从而使氧气浓度更高,二氧化碳浓度更低。

此外,鸟类的气囊还起到轻身和发声的作用。

哺乳类是鸟类的后裔,它们进一步改进了呼吸系统。

哺乳类的肺部内部有很多细小的囊泡,叫做肺泡。

肺泡的壁薄而丰富血管,具有较大的表面积。

哺乳类的呼吸是通过肌肉组织收缩和舒张来实现的。

肺泡内外的气体通过扩张和收缩的动作来实现交换。

哺乳类还具有膈肌,当膈肌收缩时,胸腔腔隙增大,气体通过负压进入肺部。

当膈肌松弛时,胸腔腔隙减小,气体被排出。

这种呼吸方式使哺乳类能够高效地利用氧气,维持高能量的代谢。

脊椎动物中各纲动物头骨比较

脊椎动物中各纲动物头骨比较脊椎动物骨骼系统演变的趋势是由软骨变为硬骨,由简单到复杂,由不完备到完备。

一般脊椎动物骨骼系统可分为中轴骨骼(头骨、脊柱、胸骨和肋骨)和附肢骨骼(包括带骨、鳍骨或肢骨)。

下面就脊椎动物中各纲动物头骨作一下比较。

1 圆口纲动物圆口纲动物的头骨很原始,也很特化。

脑的腹面依靠一个软骨的基板棒托着,脑的背面由结缔组织形成的脑盖覆盖起来,1对耳软骨囊和单个的鼻软骨囊以结缔组织连接在脑盖上。

头骨不完整,还未形成顶部。

这种情况同其他脊椎动物胚胎时期的情况很相似。

无颌弧,鳃弧很特别,呈篮状,包围在鳃囊的外面。

由于营寄生和半寄生的生活方式,所以成体具有由一系列分散的软骨棒支持着吸吮的口器和舌。

2 鱼纲动物鱼类的头骨分为脑颅和咽颅2部分,现存硬骨鱼类的头骨约由130块骨片组成,古代的原始鱼类头骨可多达180块,是脊椎动物中头骨数目最多的一类动物。

软骨鱼的脑颅为一软骨腔保护着脑部,构造简单,无分界和缝合,仅背面留有脑囟由膜覆盖,这样的脑颅称软颅。

有的软骨鱼类的软颅骨骨化成几块枕骨、耳骨、蝶骨、筛骨,还有由膜骨来源的鼻骨、额骨、顶骨、犁骨等膜颅部分,因而结构非常复杂。

硬骨鱼类的脑颅由许多块骨片合成,是形成其头骨的主要组成部分。

脊椎动物自鱼类开始,咽弓分化成上、下颌,并形成咽颅,鱼类的咽颅最为发达,由7对“>”形的咽弓形成。

第一对增大成颌弓,颌弓背段叫腭方软骨,腹段叫麦克尔氏软骨。

二者构成软骨鱼的上、下颌。

上、下颌的出现较圆口纲更先进,能积极主动摄取食物。

而硬骨鱼类进化为膜性硬骨前颌骨和上颌骨,代替了软骨上颌(腭方软骨),麦氏软骨进化为软骨性硬骨的关节骨、齿骨和隅骨等,第二对舌弓由两侧舌颌软骨、角舌软骨和中央的基舌软骨组成,主要为舌的支持物,也协助支持上、下颌,第3~7对为鳃弓,支持鳃和鳃隔,让鳃裂彼此分开,利于呼吸。

3 两栖纲动物两栖纲动物处于由水栖转向陆生过渡的地位,骨骼系统已具备比鱼纲更大的坚固性和灵活性。

脊椎动物亚门六纲八大系统

脊椎动物亚门分为6纲:圆口纲,鱼纲,两栖纲,爬行纲,鸟纲和哺乳纲。

八大系统中各纲特征一、运动系统1、圆口纲1、骨骼系统:仅有软骨,无硬骨。

(1)头骨:无上下颌。

颅骨不完全。

(2)咽骨(咽颅):为一软骨条相编结而成的软骨篮,称鳃笼,与其他脊椎动物的咽弓没有同源关系,鳃笼紧贴在皮下,包在鳃囊外面,不分节;而咽弓是分节的,着生于咽内壁。

2、脊索:脊索终生保留。

3、鳍:无偶鳍。

具奇鳍4、肌肉保持原始分节,与文昌鱼类似。

2、鱼纲1.体形:纺锤形:适应快速持久游泳侧扁型:游泳不多但敏捷平扁形:行动迟缓,底栖生活河豚型:不善游泳鳗鲡型:穴居生活2.鳍:奇鳍:背鳍、臀鳍、尾鳍(软骨鱼歪型尾,硬骨鱼正型尾)偶鳍:胸鳍、腹鳍3.皮肤和鳞片:皮肤分表皮和真皮,表皮无角质层有大量粘液腺,真皮内有鳞片,皮下组织少鳞片分盾鳞(软骨鱼特有,由基板和棘构成,与齿同源)、硬鳞、骨鳞(分圆鳞和栉鳞)。

后两种为硬骨鱼特有,完全来源于中胚层。

4.骨骼系统:中轴骨:头骨、脊柱、肋骨(硬骨鱼较发达)附肢骨:带骨(肩带、腰带)、鳍骨(胸鳍、腹鳍)、奇鳍骨5.肌肉系统:躯干肌(上、下轴肌)、头部肌肉(腮肌)、附肢肌肉3、两栖纲1、头骨脑腔狭小,无眶间隔,脑颅属于平颅型。

不高,骨块数目少。

蚓螈类骨片大,排列紧凑无大孔洞。

,由外枕骨形成。

脑颅连接为自接型。

失去连接脑颅与咽颅的悬器作用,进入中耳腔,形成传导声波的耳柱骨。

舌弓的其它部分和鳃弓的一部分成为舌器支持舌,舌骨体由基舌软骨愈合而成,前角由角舌软骨形成,后角由第1对鳃弓演化成。

成体鳃弓大部分消失,小部分演变为勺状软骨和环状软骨及气管环。

蝌蚪有4对鳃弓2、脊柱颈椎1枚,呈环状叫寰椎。

躯干椎椎体前凹型,盘舌蟾科为后凹型,有尾两栖类为双凹型。

椎体为二种类型者叫参差型椎体。

荐椎1枚,椎体前面与躯干椎相关节,后面与尾杆骨相关节。

横突发达与髂骨相连。

无尾目尾椎愈合成一根尾杆骨。

有尾两栖类尾椎在20枚以上。

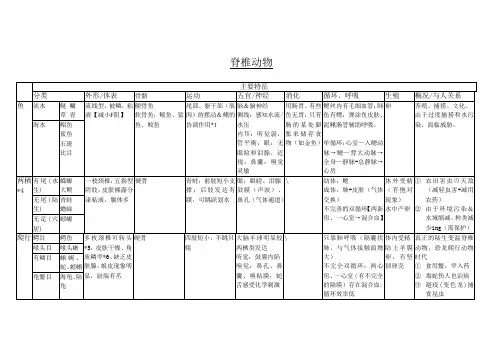

初二生物总结脊椎动物对比表(全精掌握了就不怕考试)

鼓膜(声波)、鼻孔(气体通道)

\

幼体:鳃

成体:肺+皮肤(气体交换)

不完善的双循环【两新房、一心室→混合血】

体外受精(有抱对现象)

水中产卵

1农田害虫の天敌(减轻虫害+减用农药)

2由于环境污染&水域缩减,种类减少ing(需保护)

无尾(陆生)

青蛙

蟾蜍

无足(穴居)

蚓螈

爬行

鳄目

鳄鱼

多枚颈椎可转头*5,皮肤干燥、角质鳞甲*6、缺乏皮肤腺,蜕皮现象明显,趾端有爪

短、直

纤细,善抓握

虫

林间

*8门齿(切断)、犬齿(撕咬)、臼齿(咀嚼磨碎)

硬骨

四肢短小,不跳只爬

大脑半球明显较两栖类发达

听觉:鼓膜内陷

嗅觉:鼻孔、鼻囊、嗅粘膜;蛇舌感受化学刺激

\

只靠肺呼吸(隔囊状肺,与气体接触面增大)

不完全双循环:两心房、一心室(有不完全的隔膜)存在混合血,循环效率低

体内受精

陆上羊膜卵,有坚韧卵壳

真正的陆生变温脊椎动物;恐龙爬行动物时代

1食用鳖,甲入药

2毒蛇伤人也治病

*5便于寻找猎物、发现敌害

*6保护身体+减少蒸发

*7

种类

代表

喙

足

食性

生境

游禽

野鸭、大雁

扁而阔

趾间有蹼

植

湖沼河湾

涉禽

丹顶鹤、鹭

较长

细长,善于涉水觅食

鱼虾、RT动物

水边

猛禽

金雕、红隼、白尾海雕

坚硬弯曲

硬而尖,趾端有勾爪

肉

多山/丘陵

攀禽

啄木鸟、杜鹃、夜莺

强直尖锐

短而纤细,善抓握

不同脊椎动物内脏器官和组织的结构和功能

不同脊椎动物内脏器官和组织的结构和功能在自然界中,脊椎动物是各种生物中最为显著的一类。

它们拥有脊柱和脑神经系统,具有高度的适应性和复杂的行为。

内脏器官和组织是构成脊椎动物体内的一个重要组成部分,具有多种不同的结构和功能。

1. 鱼类鱼类是最早出现的脊椎动物之一,它们的内脏器官结构比较简单。

例如,它们的心脏只有一个心房和一个心室,两者之间有一组心瓣膜来控制血液的流动。

此外,鱼类的脊髓很短,而且没有尾椎,内部神经系统也比较基本。

2. 两栖动物两栖动物是指能够在水中和陆地上生活的脊椎动物。

它们的内脏器官比鱼类更为复杂。

例如,两栖动物的心脏已经分成了两个心房和一个心室,使得氧气和二氧化碳的混合程度降低,进一步提高了氧气的传递效率。

此外,两栖动物还有肺,能够从空气中摄取氧气,并将二氧化碳排出体外。

3. 爬行动物爬行动物是指以四肢爬行行进的脊椎动物,包括蜥蜴、蛇、乌龟等。

它们的内脏器官相对于两栖动物而言更加复杂。

例如,爬行动物的心脏已经分为三个腔室,其中两个心房和一个心室,使得它们能够将氧气和二氧化碳分离得更加彻底,从而提高整个身体的氧合效率。

此外,爬行动物还拥有肝脏、胰腺、肾脏等内脏器官,它们在消化、代谢和排泄等方面发挥着重要的作用。

4. 鸟类鸟类是具有羽毛和飞行能力的脊椎动物,拥有旺盛的新陈代谢能力和高度的适应性。

它们的内脏器官结构比较独特,例如,鸟类的心脏同样有三个腔室,但是它们的氧合效率更高,主要原因是鸟类的肺部能够接收更多的氧气,而心脏也有着更加发达的循环系统。

此外,巨型的肝脏和食管结构也使得鸟类更加适应它们特殊的食性和生活环境。

5. 兽类兽类是最高级别的脊椎动物,拥有高度复杂的神经系统、迅速反应的肌肉以及高舒适度的生活环境。

内脏器官也同样非常复杂,例如,兽类的心脏已经演化成了四个腔室,可以以更加高效的方式将氧气输送到各个器官中,循环系统的复杂程度也同样高于其他脊椎动物。

此外,兽类的胃部消化能力也非常强,不同的物种有着不同的食性和消化方式,如肠道、胆生、反刍等。

脊椎动物总结

原始有头类主要特征是出现了头部和脊柱,增强了活 动能力和适应性。它可分为两支:一支比较原始,没 有上下颌,适应性很差,不久多被淘汰,只存留了七 鳃鳗和盲鳗等少数圆口类动物;另一支产生上颌和下 颌,增加了捕食的能力,并出现了偶鳍,有利于主动 的生活,成为鱼类的祖先。生活在水中的古软骨鱼类 演化为原始硬骨鱼类。原始硬骨鱼类分为两支:一支 进化为辐鳍亚纲的鱼类;另一支进化为总鳍亚纲和肺 鱼亚纲的鱼类。 从水栖生活转入陆栖生活的过程中,动物体的结构必 需有极大的变化,如由鳃呼吸变为肺呼吸,循环系统 也相应地变化;偶鳍转变为能支持身体的四肢;具有 能动的头部等。古总鳍鱼类比较具备了这些条件,它 不但具有内鼻孔和肺,其偶鳍的结构与陆生动物的五 趾型的附肢也很相似。这就提供了演化的内在条件, 再加上外界因素,使古总鳍鱼类逐渐演变为原始的两 栖类。

八、排泄系统 排泄系统的功能是排出体内尿素、尿酸等 含氮代谢废物,并通过排出体内过多的水 和离子,或选择性地保留离子,以维持体 内渗透压的平衡。 排泄系统是由肾脏、输尿管和膀胱组成(鸟 类及部分爬行类无膀胱)。两栖类的皮肤、 哺乳类皮肤中的汗腺,也参与排泄作用。 脊椎动物的肾脏一般分为三种类型:

(二)周围神经系统:包括脑神经和脊神经。 (三)植物性神经的作用是支配动物机体内脏的生 理机能。植物性神经不受意志支配,所以又称为自 主神经系统。植物性神经系统包括交感神经系统和 副交感神经系统。

(三)感觉器官 脊椎动物的感觉器官主要有皮肤、视觉。听觉、嗅觉、味觉等。 皮肤感觉器是各种动物普遍存在的,最原始的形式是由感觉神经 末梢分布于表皮而成。较为进步的则是形成触觉细胞或触觉小体。 还有特化的皮肤感受器如蝮蛇的颊窝,能觉察出与周围气温只有 0.003℃的变化。 视觉器为眼,从鱼类起,脊椎动物眼睛的构造基本相似,只是在 视网膜上确定视象焦点的调节方法不同。 听觉器在圆口类和鱼类只有内耳,从两栖类开始出现了中耳,外 被鼓膜,内有耳柱骨。哺乳类的听骨已由1块增加为3块,并出现 了外耳道和外耳壳。 嗅觉器一般在鼻腔内。圆口类只有一个外鼻孔和单个嗅囊。鱼类 一般有成对的外鼻孔和成对的嗅囊。陆生动物由于呼吸空气,其 嗅觉器和口腔相通,因而出现了内鼻孔。两栖类的内鼻孔开口于 口腔的前部,羊膜动物内鼻孔后移到咽部。内鼻孔出现后,鼻腔 就兼有嗅觉和呼吸两种作用。 味觉器是比较原始的感受化学刺激的器官,在各类动物中部保存 着原始的味蕾构造。

脊椎动物的呼吸系统结构有哪些特点?

脊椎动物的呼吸系统结构有哪些特点?

脊椎动物的呼吸系统结构具有以下特点:

1. 分支式气管-支气管系统:脊椎动物的呼吸系统由分支式气

管和支气管组成。

气管是连接口腔和肺部的管道,通过支气管分支

将空气输送至肺部。

2. 肺:脊椎动物使用肺进行气体交换。

肺被分为左右两个部分,位于胸腔内,与其他器官相连。

氧气通过呼吸过程进入肺部,与血

液中的血红蛋白结合,然后二氧化碳从血液中释放出来。

3. 膈肌:脊椎动物的呼吸系统还包括膈肌。

膈肌是位于胸腔和

腹腔之间的肌肉组织,是呼吸过程中的重要参与者。

当膈肌收缩时,胸腔容积增大,使得空气进入肺部;当膈肌松弛时,胸腔容积减小,帮助将二氧化碳排出体外。

4. 流通的运输系统:脊椎动物的呼吸系统与循环系统相互作用,将氧气输送至组织和细胞,同时将二氧化碳带回肺部进行排出。

血

液中的红细胞通过呼吸系统与肺部中的气体进行交换,实现氧气和二氧化碳的运输。

5. 表面积的增大:脊椎动物的呼吸系统通过增加肺部和呼吸膜的表面积,提供了更多的氧气和二氧化碳交换区域。

这种增大的表面积有助于增加气体交换效率。

总的来说,脊椎动物的呼吸系统结构与气体交换和循环系统密切相关,通过肺、支气管、气管和膈肌等器官的协调工作,实现了持续的氧气供应和二氧化碳的排出。

1脊椎动物躯体主要结构比较(表格)

①消化管有肛门;②细胞外消化;③消化管具肌肉层;④管外消化腺;之后都有

⑤口具上下颌;⑥有齿

⑤;⑥;

⑤;⑥;

⑤;食道(嗉囊);胃(腺胃.肌胃)

⑤;⑥;分化为门.犬.臼齿;草食:复胃或盲肠

循环系统

①闭管式循环;②动脉弧(心脏);③血细胞有血色素(携氧);④淋巴系统;之后都有

高级闭管式;单循环;两腔心脏(1房1室)

②;③;④膈肌(腹式呼吸);肺:肺泡.弹性纤维;呼吸道:软骨支持

排泄系统

(胚胎期均有前肾,文昌鱼成体具有)

中肾;管状膀胱;①胚胎期前肾有作用;②肾单位为基本单位

①;②;成体中肾;泄殖膀胱;皮肤

②;③后肾;④尿囊膀胱;⑤胚胎期有中肾

②;③;无膀胱;⑤

②;③;④;皮肤中汗腺

神经系统

①交感神经系;②感觉器官;③反射弧(中枢神经和外围神经);④脑;之后都有

⑤不完全的双循环;三腔心脏(2房1室) ; (淋巴心:蛙蟾类2对,蝾螈类16对)

⑤;不完全的四腔心脏(2房2室);鳄目四腔完全;

⑥完全的双循环;⑦完全的四腔心脏(2房2室)

⑥;⑦

呼吸系统

①鳃

①

幼体:鳃;成体:肺(囊中稍有隔膜),皮肤辅助(咽式呼吸)

肺:分隔成小腔;②胸廓;③肋间肌(胸式呼吸)

②;肺:海绵状,无弹性;气囊(9个);双重呼吸; (两翼上举下垂呼吸)

④;⑤;⑥;筑巢.孵卵.育雏

胎生;哺乳

⑤脑分5部达;

⑤;大脑半球显著;⑥新脑皮;

⑤;大小脑表面较平滑;小脑较发达

⑤;⑥;大脑皮层发达,多沟回;小脑结构复杂;胼胝体

生殖系统

①有性生殖(卵式);②♂♀异体(盲鳗是同体);之后都有

③体外受精(鲨鱼体内受精);④卵生;

总结_脊椎动物比较解剖学 2

(4)呼吸道进一步分化 两栖类:喉与气管分化不明显 爬行类:出现气管与支气管的分化 鸟类:具备完整的骨质气管环支持气管、鸣管、 鸣肌 哺乳类:喉构造复杂,声带位于喉部(不同于鸟 类)

第七章 排泄系统

一、肾的类型

1 全肾或称原肾

理论上的最原始肾脏称为全肾或原 肾。在现代生存的动物中,仅盲鳗 幼体和蚓螈幼体中具有全肾。

3 外骨骼

由水栖鱼类的骨质鳞到羊膜类的角质鳞

4 腺体

由单细胞腺到多细胞腺

第三章 骨骼系统

一、机能

供肌肉附着、支持、保护、造血

协助维持钙磷代谢平衡 二、结构 骨膜、骨密质、骨松质、骨髓腔 三、硬骨的来源

软骨原骨

膜原骨

四、组成

双凹型椎体(鱼类、有尾两栖类、少数爬行类)

头骨

前凹型椎体(多数无尾类、多数爬行类、和鸟类的第一颈椎) 后凹型椎体(多数蝾螈和一部分无尾类) 马鞍型椎体(鸟类颈椎)

2 圆口类

与文昌鱼相似,只是肌节的形状略有不同。

3 鱼类

仍然保留着肌节的形态,但出现了水平生 骨隔,这个隔从脊索直达皮肤侧线所在的部

位。水平生骨隔把所有的肌节分为背部的轴

上肌和腹部的轴下肌两部分。 具有鳃节肌。

4

陆生四足类

(1)轴下肌 分化为3层:外斜肌(肌纤维向腹后方走行)、内斜肌(肌纤维向 腹前方走行)及腹横肌(肌纤维基本上是背腹向的)。此外,在腹 白线两侧还有狭长的腹直肌(肌纤维前后走行)。 有尾两栖类的轴下肌已分化出3层,但上述肌肉全部仍有肌隔横过, 所以在外表上肌节仍很分明。从无尾两栖类开始,轴下肌的分节现

消化腺:口腺、肠腺、肝脏、胰脏

一、口腔(齿、舌、口腺) 1 齿 伴随着颌的出现而产生 同型齿/异型齿 多出齿/一出齿

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

脊椎动物各器官系统比较

1.脊椎动物皮肤

脊椎动物的皮肤有保护、调节体温、呼吸、感觉、运动、排泄、分泌和生殖等功能。

从各纲的特点来看:

圆口纲:皮肤裸露,结构简单,表皮细胞之间夹有一些单细胞腺体。

鱼纲:皮肤由真皮和表皮组成,并具有鳞片。

表皮细胞间有粘液腺。

两栖纲:皮肤裸露,粘液腺丰富,部分还具有毒腺。

爬行纲:表皮角质化,缺少粘液腺,惟有角质鳞片或甲。

哺乳类和鸟类:鸟类的羽毛和哺乳类的毛都是表皮的衍生物。

鸟类的皮脂腺不发达(仅有尾脂腺),哺乳类的皮脂腺发达。

2.脊椎动物循环系统(如下图)

各纲脊椎动物动脉弓和心脏比较图

(1)圆口纲:开始出现心脏,由静脉窦、一心房、一心室组成。

(2)鱼纲:属于简单的类型,其本身只有一个心房和一个心室。

连接心房的有一个静脉窦,连接心室的有一个动脉圆锥(软骨鱼类)或动脉球(硬骨鱼类)。

血液循环为单循环。

心脏内的血,完全是缺氧血。

(3)两栖纲:心脏由静脉窦、二心房、一心室和动脉圆锥组成。

血液循环由单循环变为不完全双循环。

动脉弓数目减少,保留三、四、六对。

(4)爬行纲:心脏静脉窦退化而成右心房的一部分,动脉圆锥退化消失,除心房具有分隔外,心室具不完全分隔,动脉弓仍保持颈动脉、体动脉弓和肺动脉。

血液循环仍为不完全的双循环。

(5)鸟纲和哺乳纲:心脏已分隔为二心房、二心室。

静脉窦完全退化,鸟类左体动脉弓退化,右体动脉弓保留。

哺乳类保留左体动脉弓,是完全的双循环。

3.脊椎动物的呼吸系统(如下图所示)

脊椎动物肺脏发展的几个阶段

(1)鱼类:软骨鱼类鳃有发达的鳃间隔,鳃裂直接通体表或具膜质鳃盖。

硬骨鱼类鳃间隔退化,鳃裂不直接通体外,有鳃盖保护。

(2)两栖类:幼体用鳃呼吸,成体行肺和皮肤呼吸。

肺囊状,分隔简单。

行咽式呼吸,皮肤辅助。

(3)爬行类:完全肺呼吸,囊状肺,分隔复杂,呈海绵状,具有胸廓,胸式呼吸。

(4)鸟类:肺特殊,内部由各级支气管组成,形成细支气管树。

具有特殊的气囊系统可进行双重呼吸。

(5)哺乳类:肺由导管部、呼吸部和肺间质三部分构成,微支气管末端形成肺泡。

具有嗝肌,呼吸运动更加完善。

腹式呼吸或隐式呼吸。

4.脊椎动物的排泄系统

动物正常生命活动的维持,要求内环境稳定。

代谢废物经循环系统,被汇集到专门的器官而有效地排出。

脊椎动物的排泄系统主要部分是肾。

从低等种类到高等种类,肾脏的发展可分为三种类型。

(1)前肾脊椎动物在胚胎时都有前肾出现,但只有在鱼类和两栖类的胚胎中,前肾才有用。

圆口纲的鳗鳗仍用前肾作为排泄器官。

(2)中肾这是鱼类和两栖类胚胎期以后的排泄器官,其位置在前肾的后方。

排泄小管的肾口显著退化。

*近肾口的排泄小管壁,膨大内陷成为双层的囊状结构,称肾小囊,把血管球包围,共同形成一个肾小体。

肾小体和它的排泄小管一起构成泌尿机能的一个基本结构,称为肾单位。

到了中肾阶段,原来的前肾导管纵裂为二,其一为中肾导管,在雄性动物有输精的作用,另一管在雄体已退化,在雌体则演变为输卵管。

(3)后肾这是羊膜动物胚胎期以后的排泄器官。

后肾的排泄小管前端只有肾小体,肾口已完全消失。

各排泄小管汇集尿液通入一总管,即后肾导管,常称输尿管。

后肾发生以后,中肾和中肾导管却失去了泌尿功能。