三焦病理

(完整版)三焦

有趣的是,在中医学中,类似三焦的 空间概念还有“气门”、“玄府”、“腠 理”。

“玄府” 即“气门”,《内经》也称汗孔,因 其能“发泄经脉荣卫之气”。是荣、卫之气流通往 来的通道。另外,气门是皮毛的组成部分,肺与皮 毛相表里,汗孔(即气门),还有“助肺呼吸,供 气出入”的作用。此外,还是汗液外排的通道,从 而还具有调节津液代谢的作用。总之,是清浊气体 交换、津液代谢的场所。

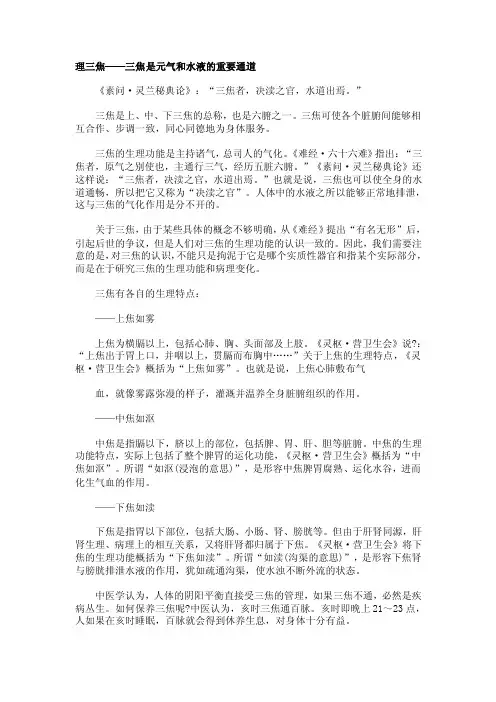

(二)部位之三焦

上焦

中焦

下焦

部位

膈以上 膈以下,脐以上 脐以下

主要脏腑 心、肺 脾、胃、肝、胆、小肠 肾、膀胱、

大肠、女子胞

功能特点 上焦如雾

中焦如沤

下焦如渎

用药特点 治上焦如羽 治中焦如衡

治下焦如权

非轻不举

非平不安

非重不沉

总之:三焦是一个多层面使用的复杂概念, 即脏腑之三焦、部位之三焦、辨证体系之三焦。 不同层面的三焦,有不同的内涵和外延。教材 上的表述含混不清,逻辑混乱,眉毛、胡子一 把抓。不利于本部分知识的学习和掌握。但客 观上又给我们的学术争鸣留下了较大的空间。

三焦

《中医基础理论》教材定义为: “三 焦是上焦、中焦、下焦的合称。三焦作为 六腑之一,有其特定的的形态结构和生理 功能,有名有形;三焦作为人体上中下三 个部位的划分,有名无形,但有其生理功 能和各自的生理特点。”

我们从中不难发现问题:既已定义“三 焦是上焦、中焦、下焦的合称”,其概念的 外延就难以涵盖作为六腑之一的三焦在内。

三焦的第二个功能是“通行元气”,指三焦为元 气升降之道路。《难经·六十六难》:“三焦者,原气 之别使也,主通行三气,经历五脏六腑。”指出三焦 是人体元气升降出入、通达脏腑组织的道路。所以, 三焦正常,则气道通畅,气机通利,脏腑功能正常。 反之,三焦失常,气道壅滞,则必致气滞胀满。《灵 枢·邪气脏腑病形》说“三焦病者,腹气满,小腹尤 坚……留则为胀。”足见三焦乃气机运动的空间和通 道。

中医基础理论:六腑——三焦

三焦为六腑之⼀。

有些学者认为其在脏腑中,⼜与五脏没有直接的阴阳表⾥联系,故⼜称之为“孤府”。

三焦,是中医藏象学说中的⼀个特有名称,对其所在部位和具体形态,在中医学术上颇多争议,直⾄现代,亦未取得统⼀认识。

这⾥仅就具有代表性的⼏种观点,简介⼀下。

⼀是有名⽆形说。

⼆是有名有形说。

现代⽐较⼀致的看法是,⾸先认为三焦为六腑之⼀,是有形质可见的。

考试⼤站收集因为中医的藏象学说是建⽴在古代解剖学基础之上的,没有形质⽽只有其功能的说法是难以成⽴的。

关于三焦的具体部位与形态,⼀般认为包括上、中、下三部。

虽然中医对三焦的形态和部位有很多争议,但对其⽣理功能的认识却是⼀致的。

概括起来,有如下⼏⽅⾯。

1. 主持诸⽓,总司全⾝的⽓机和⽓化 所谓“诸⽓”,是指全⾝各种各样的⽓。

如脏腑经络之⽓、营卫之⽓等。

⽓机,泛指⽓的升降出⼊运动。

⽓化,是指精、⽓、⾎、津液之间的相互⽣化。

因三焦是⽓的升降出⼊运动的通路,也是⼈体各种物质相互化⽣的场所,所以能总司全⾝的⽓机和⽓化。

三焦之所以能有如此重要的作⽤,主要是本⾝通⾏⼈的元⽓。

元⽓是通过三焦才得以布达全⾝的。

故《难经·三⼗⼋难》说三焦“有原⽓之别焉,主持诸⽓”。

《难经·六⼗六难》亦说:“三焦者,原⽓之别使也,主通⾏三⽓,经历五脏六腑。

”综上所述,三焦是⼈体之⽓升降出⼊的道路,⼈体之⽓,是通过三焦⽽布散于五脏六腑,充沛于周⾝的。

2. 为⽔液运⾏的道路 三焦具有疏通⽔道、运⾏⽔液的⽣理功能,是⽔液升降出⼊的通路。

⼈体的津液代谢,是由肺、脾、肾、膀胱等脏腑的协同作⽤⽽完成的,但必须以三焦为通路,津液代谢才得以正常运⾏。

如果三焦⽓化功能失常,⽔道不畅,必然会引起津液代谢失常,出现尿少、痰饮、⽔肿等病理变化。

三焦的以上两个⽅⾯的⽣理功能,是相互关联的。

这是因为⽔液的运化要依赖于⽓的升降出⼊运动;⽽⼈体的⽓也只能依附于津液与⾎才得以正常运⾏。

⽓⾎津液的运⾏、代谢,⼜均以三焦作为通路的,故《素问·灵兰秘典论》说:“三焦者,决渎之官,⽔道出焉。

六腑

3、

心与肝(血液与神志方面关系) 肝有所藏,气血和调,助心行血

生理:心血充足,血运正常 心主神志 病理:心血不足 肝火上炎

肝主疏泄,调畅情志 肝血不足:心肝血虚 心火上亢: 心肝火旺

4、

心与肾(心肾相交关系) 心火下济肾阳,使肾水不寒 肾 肾阴上济心阴,使心火不亢

生理: 心

病理:①心火独亢于上 肾阴不足于下

(三)脏与腑之间的关系

( 三 ) 脏 与 腑 之 间 的 关 系

生理:阴阳表里相互配合,经脉相互络属关系 病理:相互影响 1、 心与小肠 心移热小肠 小肠之热循经上炎于心 2、 肺与大肠 大肠实热便秘——肺失宣肃:胸满喘咳 肺失清肃——大肠传导失司:便秘 肺气虚(推动无力)——大便秘结 气虚(固摄无力)——大便溏泄 3、 脾与胃 脾为湿困——胃失和降:食少,呕心呕吐,腹胀 饮食伤胃,胃失和降——脾不运化:腹胀便溏 4、 肝与胆 5、 肾与膀胱 肝失疏泄——胆汁分泌异常:胁胀胁痛,纳呆,黄疸 肾气不足,气化失常——膀胱开合失度:小便不利;失禁、遗尿、尿频 小肠:小便短少、赤涩疼痛 心:心烦、舌边尖红,口舌生疮

六腑

胆、小肠、胃、大肠、膀胱、三焦

(一)胆

属六腑:形态中空(与肝相表里) ,属腑 又属奇恒之腑:贮藏精汁,功能似脏。 1、贮存和排泄胆汁——受肝之疏泄调控 生理:肝疏泄正常——胆汁排泄畅达——脾胃运化健旺 病理: 肝失疏泄——胆汁排泄不利 2、决断 含义:指胆有判断事物、作出决定措施的功能。 生理:肝主谋略,胆主决断——正常的意识思维活动 病理:胆气虚——易惊、易恐、多疑、不决 影响脾胃运化:胁痛、纳差,腹胀,便溏 胆汁上逆:口苦,呕吐黄绿苦水 胆汁外溢:黄疸

脏腑之间的关系

(一) 脏与脏之间的关系

中医内科指导:三焦内涵认识的异同辨析

“三焦”一词,在中医学中,其基本涵义有三:一是六腑之一的脏器三焦;二是可分为上、中、下三部分的部位三焦;三是温热病辨证方法的辨证三焦。

此三者,名称虽一,但内涵不同,外延亦别,不能混淆。

但三者之间既有区别,又有联系。

1.辨证三焦与六腑三焦的异同。

六腑三焦,是人体的内脏器官之一,“夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者,……名曰器,能化糟粕,转味而入出者也。

”(《素问。

六节藏象论》)指出三焦与其他五腑一样,具有传化饮食水谷、泻而不藏的特点,皆为有形之器。

其功能有二:一是通行水液,为水液运行之道路;二是主持诸气,为元气升降之道路。

三焦与心包通过经脉络属构成表里关系,三焦的功能与肾、膀胱及肺的功能关系密切。

三焦的功能特点为“以通为用”,若三焦闭塞,则会导致气滞不通,或水行受阻,而致腹胀满闷、小便不利,或水肿等症。

正如《灵枢。

邪气脏腑病形》所说:“三焦病者,腹气满,小腹尤坚,不得小便,窘急,溢则水,留则为胀。

”三焦辨证,是清代医家吴鞠通根据温热病的传变规律总结出的辨证方法。

它不仅代表了上焦、中焦、下焦三个部位所属脏腑的病理变化与证侯表现,而且反映了温热病发展的不同阶段。

以病证论,上焦包括肺与心包的证侯;中焦包括脾与胃的证侯;下焦包括肝与肾的证侯。

以温热病的发展言,则上焦为温热病初期阶段;中焦为其极期阶段;下焦为其后期阶段。

以疾病的传变言,则始上焦,传中焦,终下焦。

即如《温病条辨。

中焦篇》所说:“温病自口鼻而入,鼻气通于肺,口气通于胃,肺病逆传,则为心包。

上焦病不治,则传中焦脾与胃也;中焦病不治,则传下焦肝与肾也。

始上焦,终下焦。

”由上述可知,六腑三焦与辨证三焦,名称虽一,实质迥然不同:一为人体内在脏器,乃水液运行与气化之道路;一为疾病的辨证方法,是对温热疾病由浅入深、由上及下的病理概括。

2.辨证三焦与部位三焦的异同。

早在《内经》、《难经》之中,中医学对三焦的认识即有六腑三焦与部位三焦之别。

六腑三焦是指内在脏器之一,而部位三焦则是指人体内上焦、中焦、下焦三个不同部位的合称。

理三焦——三焦是元气和水液的重要通道

理三焦——三焦是元气和水液的重要通道《素问·灵兰秘典论》:“三焦者,决渎之官,水道出焉。

”三焦是上、中、下三焦的总称,也是六腑之一。

三焦可使各个脏腑间能够相互合作、步调一致,同心同德地为身体服务。

三焦的生理功能是主持诸气,总司人的气化。

《难经·六十六难》指出:“三焦者,原气之别使也,主通行三气,经历五脏六腑。

”《素问·灵兰秘典论》还这样说:“三焦者,决渎之官,水道出焉。

”也就是说,三焦也可以使全身的水道通畅,所以把它又称为“决渎之官”。

人体中的水液之所以能够正常地排泄,这与三焦的气化作用是分不开的。

关于三焦,由于某些具体的概念不够明确,从《难经》提出“有名无形”后,引起后世的争议,但是人们对三焦的生理功能的认识一致的。

因此,我们需要注意的是,对三焦的认识,不能只是拘泥于它是哪个实质性器官和指某个实际部分,而是在于研究三焦的生理功能和病理变化。

三焦有各自的生理特点:——上焦如雾上焦为横膈以上,包括心肺、胸、头面部及上肢。

《灵枢·营卫生会》说?:“上焦出于胃上口,并咽以上,贯膈而布胸中……”关于上焦的生理特点,《灵枢·营卫生会》概括为“上焦如雾”。

也就是说,上焦心肺敷布气血,就像雾露弥漫的样子,灌溉并温养全身脏腑组织的作用。

——中焦如沤中焦是指膈以下,脐以上的部位,包括脾、胃、肝、胆等脏腑。

中焦的生理功能特点,实际上包括了整个脾胃的运化功能,《灵枢·营卫生会》概括为“中焦如沤”。

所谓“如沤(浸泡的意思)”,是形容中焦脾胃腐熟、运化水谷,进而化生气血的作用。

——下焦如渎下焦是指胃以下部位,包括大肠、小肠、肾、膀胱等。

但由于肝肾同源,肝肾生理、病理上的相互关系,又将肝肾都归属于下焦。

《灵枢·营卫生会》将下焦的生理功能概括为“下焦如渎”。

所谓“如渎(沟渠的意思)”,是形容下焦肾与膀胱排泄水液的作用,犹如疏通沟渠,使水浊不断外流的状态。

中医学认为,人体的阴阳平衡直接受三焦的管理,如果三焦不通,必然是疾病丛生。

三焦理论

1.三段三焦说: 上焦:胃上口上至舌下 中焦:胃上口至胃下口 下焦:胃下口下至二阴

此外,元代王好古在《此事难知》谓: “头至心,心至脐,脐至足,呼为三 焦。”

2.油膜三焦说: 3.腔子三焦说:

4.胃部三焦说:

清代季罗美撰《内经博义》,根

据三焦经气的循行,与胃经的循行如出一 辙,独倡三焦为胃部之说,谓:“阳明胃 之经络,……与焦同行在前,故知三焦者, 特胃部上下之匡廓,三焦之地,皆阳明之 地,三焦之所主,即阳明之所施,其气为 腐熟水谷之用,与胃居太阴脾之前,实相 火所居游之地也。故焦者,以熟物为义。 上焦为雾者,状阳明化物之升气也;中焦 如沤者,状化时沃溢之象也;下焦如渎者, 状济泌分别流水之象也……。”

(二)历代医家对三焦的认识

1.六腑之一的三焦: 源于《内经》,为五脏六腑之一,

有形质,其功能表现为六腑的共同功能 特征,“以通为用”传而不藏。 2.“元气之别使”的三焦:

见于《难经》所述,无形质,其 功能具有“主持诸气”,突出地表现在 对整个消化过程的作用。

3.人体上、中、下三处部位合称的三焦:

因此,三焦有主持诸气,总司 人体气化之功能,为元气通行和水谷运 行的道路,并与体内水液代谢有密切关 系。简单来说,三焦有“温煦”、“腐 熟”、“决渎”三大生理功能。这三项 任务,由上、中、下焦分工职掌,以三 焦“气化”为契机提供的,并以肺、脾、 肾三脏协作完成。

(二)三焦的病理

由于三焦在生理上有着重要的作有, 又和人体内脏腑有着不可分割的密切联系,因 此三焦的病变,可概括分为自身的病变与相应 脏腑共同发生的病变。 1.三焦自身功能失调:

三焦字义: 三:阴阳生化和众多之义

《说文》有:“三,天地人之道也,谓以 阳之一,合阴之二,次第重之其数三 也。”

什么是三焦

什么是三焦【大道至简】很多朋友都去看过中医,也经常听医生说过这样的话:“上焦有火,下焦有寒”。

那什么是上焦,什么是下焦,火和寒又是什么呢?前几天,我带一个从广西来的会员随缘去见昆叔,昆叔在给她做诊断时,就说出了我们经常听到的这句话:“上焦有火下焦有寒”。

我观察着昆叔一番手法操作之后,随缘立刻感觉通畅许多,那昆叔到底是如何做的呢,这是后话,我们先来看看有关三焦的相关知识,这对我们理解这句话有很大的帮助。

因为中焦堵住了,所以才会上焦有火下焦有寒中医里说的上焦、下焦,都是从“三焦”引出来的。

那什么是三焦呢?熟悉中医经络的朋友都知道手少阳三焦经。

而心、肝、脾、肺、肾五脏,和小肠、胆、胃、大肠、膀胱、三焦六腑当中,也提到了三焦。

那到底什么是“三焦”呢?又如何划分上中下三焦呢?什么是三焦?为六腑之一,是上、中、下三焦的合称。

关于“焦”字的含义,历代医家认识不一。

有认为“焦”当作“膲”者,膲为体内脏器,是有形之物;有认为“焦”字从火,为无形之气,能腐熟水谷之变化;有认为“焦”字当作“樵”字,樵,槌也,节也,谓人体上、中、下三节段或三个区域。

《内经》首先提出三焦的名称,作为六腑之一,并叙述了三焦的部位和功能。

由于《内经》对三焦的某些具体概念的论述不够明确,而且《难经》的二十五难和三十八难又提出了三焦“有名无形”之说,遂导致后世医家争论纷纭。

争论的焦点是关于有无实质形态的问题。

所谓有形和无形之争,指的是三焦到底是一个我们能看得到的有具体形态的脏器呢?还是指看不见,但又确实存的的功能呢?近来有人提出:三焦无形,并非人们通常所理解的没有形质的意思。

三焦具有通行元气、水谷和水液的功能,功能的发挥是以一定的形质为基础的。

但此形质并非是一个具体的确定的脏器组织,而是对一些脏器组织及其功能的概括。

因此,我个人比较认同三焦是无形之说,形象地说,“三焦”其实就是人体躯干的一个大通道。

和经络主要在四肢上走,而且走的是双向两车道相比,三焦就是在人体的躯干上走的是双向八车道。

三焦膜原学说

膜腠三焦学说宋兴整理陈氏在脏腑病机理论研究方面,除倡“五脏宜通”论,深刻阐明了脏腑气机活动特点外,还立“膜腠三焦”说,对三焦形质、生理、病理、治疗作了系统研究,提出了不少新创见。

一深究三焦形质三焦形质有无,自《内》、《难》伊始,即开争论之端。

《难经》二十五难称“心主与三焦为表里,俱有名而无形”,三十八难也说:“所谓府有六者,谓三焦也……有名而无形。

”后世持此论者,以“形”为“实”,认为三焦仅仅只是脏腑在人体不同区段的代称,上焦即心肺,中焦即脾胃,下焦即肝肾。

舍此而求三焦,三焦并无形质———具体组织可徵。

而《灵枢·本输篇》却说:“少阳属肾,肾上连肺,故将两脏。

三焦者,中渎之府也,水道出焉,属膀胱,是孤之府也,是六府之所与合者。

”《论勇》篇更形象指出:“勇士者三焦理横,怯士者三焦理纵。

”故宗此说者,认为《内经》既然认定三焦是下出肾系,上连肺系(居于中间的其它三脏,不言而喻,自与相系)六府与合的一种组织,甚至还有“理横”、“理纵”之分,讲得那么肯定,那么具体,那么形象,绝不会是有名无实的空论,一定有其物质基础存在。

但三焦的物质基础到底是什么?《内经》却又并未明示,因而成了千古之谜,后世医家不断探索,各有建树,迄至陈氏,最具代表性的见解,约略有以下几种:1一腔之大腑。

倡此说者,为明代医家张景岳。

他在《类经》中明确提出:“此三焦之所以际上极下,象同六合,而无所不包也。

观本篇六府之别,极为明显,以其皆有盛贮,因名为府。

盖即脏腑之外,躯体之内,包罗诸脏,一腔之大腑也。

故有中渎、是孤之名,而亦有六府之形。

”认为三焦就是一腔之大府———整个躯体的体腔。

上焦、中焦、下焦自然成了体腔不同区段划分的名称了。

2人身之油膜。

以此立说者,清代医家唐容川、张锡纯所论最详。

唐容川在其《血证论》中称三焦“即人身上下内外之油膜也”。

张锡纯对此说极为赞同,他在《衷中参西录》中进一步发挥,谓:“三焦为少阳之府。

既名为府,则实有其物可知……至唐容川独有会心,谓三焦即网油,其根蒂连于命门,诚为确当之论。

三焦的作用与功效

三焦的作用与功效三焦是中医学中的重要概念,它是指人体内的三个重要腑脏,分别为心、脾、肾。

在中医理论中,三焦不仅有着各自独特的功能与作用,还相互联系、相互协调,共同维护人体的健康。

下面将详细介绍三焦的作用与功效。

第一焦:心心脏是人体的核心器官,它主管血脉和心血的循环。

在中医理论中,心主神明,是人体精神活动的中心。

以下是心的主要作用与功效:1. 统治血脉:心脏收缩时将氧合血送至全身各处,起到滋养和激活身体的作用。

心脏的血液循环对于维持人体健康非常重要。

2. 控制心血管功能:心脏对于控制血压和心率起到重要作用。

当心脏功能异常时,可能会导致高血压、心律失常等疾病。

3. 影响情绪和精神状态:心脏的不正常功能可能会导致心慌、胸闷、心情不稳等情绪和精神症状。

保持心脏的健康对于心理健康至关重要。

4. 维持记忆力和思维能力:心脏与大脑之间存在着密切的联系,心血供应的充足与否会影响到大脑的功能。

保持心脏的健康有助于维持良好的记忆力和思维能力。

5. 控制舌象:中医理论认为舌象与心脏密切相关,舌苔的颜色、湿度等变化可以反映心脏的健康状况。

第二焦:脾脾脏在中医中被认为是气血生化的重要器官,它对于消化、吸收和转化营养物质起着重要作用。

以下是脾的主要作用与功效:1. 主管运化:脾脏负责将人体摄入的食物转化为气血和营养物质,供给全身各个部位使用。

脾脏的功能良好与否决定了人体的营养吸收和能量供应情况。

2. 升清降浊:脾脏能将人体消化吸收的营养物质升华为清气,然后输送给肺脏呼吸使用,在此过程中脾脏还能抑制湿浊气体的生成和滞留,避免滞湿等病理过程的发生。

3. 维持肌肉组织的正常运动:脾脏与肌肉之间有着密切的关系,脾脏的功能不仅影响到肌肉的营养供给情况,还能影响肌肉的收缩和松弛。

脾脏的健康状况对于保持肌肉组织的正常运动至关重要。

4. 控制血液:脾脏能够制造和保存血液,当人体内部的血液供应不足时,脾脏可以释放被储存的血液,起到维持和调节血液的作用。

蒙绕三焦名词解释

蒙绕三焦名词解释

三焦是中医理论中一个重要的概念,它与五脏六腑的功能和人体的健康都有密切的关系。

下面分别介绍三焦的定义、生理功能、病理变化、治疗方法以及保养方法。

1. 三焦的定义

三焦是中医理论中的一种器官,也称为“三焦腑”,是上焦、中焦和下焦的合称。

三焦的主要功能是主持诸气,疏通水道,是人体内最重要的器官之一。

2. 三焦的生理功能

三焦的生理功能主要是运行元气、水液和食物,以及排泄废渣。

具体来说,上焦负责将空气中的氧气和营养物质输送到全身各处,中焦负责消化和吸收食物中的营养物质,下焦则负责将废物和水液排出体外。

3. 三焦的病理变化

三焦的病理变化主要包括气滞、湿热、瘀血等。

这些病理变化会导致人体出现各种疾病症状,如胸闷、腹胀、小便不利、便秘等。

4. 三焦的治疗方法

针对三焦的病理变化,中医治疗方法主要包括中药调理、针灸治疗和推拿按摩等。

中药调理主要是通过调理人体内部的气血和阴阳平衡来达到治疗目的;针灸治疗则是通过刺激人体穴位来达到舒筋活络、调理气血的目的;推拿按摩则可以缓解身体疼痛和不适,促进身体恢复健康。

5. 三焦的保养方法

保养三焦的方法主要包括保持良好的生活习惯、饮食调理以及适当的运动锻炼等。

具体来说,要保证充足的睡眠时间,避免过度劳累和情绪波动;饮食方面要注意营养均衡,多吃蔬菜水果和清淡易消化的食物;同时要适当进行运动锻炼,如散步、慢跑等,以促进身体新陈代谢和血液循环。

总之,了解蒙绕三焦的基本概念和相关知识对于维护人体健康具有重要意义。

通过正确的保养方法可以保持三焦功能的正常发挥,从而预防和治疗各种疾病症状。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

三焦病理书签:起着一个调整的作用在其中一、三焦的概念三焦,泛指人体内部的上部、中部和下部三个不同的位置。

这三部位置,将人体的五脏六腑分成为三个不同的组织。

故而三焦为六腑之一,包括上中下三部分。

如《外经微言》曰:“来于上中下之际,故不分属于三经而仍专属于三焦也。

”这就说明了为什么称为三焦,是因为此经络来往于上中下之际,故而不能分开,只得以“三焦”而命名也。

如“三焦之性喜动恶静,上下同流,不乐安居于母宅,又不可谓肝胆之宫竟是三焦之府也。

”这是在说明,三焦是属于腑的范围,并不是脏。

三焦的生理功能,一般认为概括了全身的气化机能,即上焦心肺的输布作用;中焦脾胃的运化转输作用;下焦肝、肾、肠、膀胱的疏泄和气化作用。

三焦病机,即是三焦气化的失调或障碍。

其病理表现有两个方面:一是表现为肺、脾胃肠肝膀胱等脏腑的气机不畅,功能失调。

二是表现为肺脾肾等脏津液代谢气化的障碍,升清降浊的功能的紊乱,从而导致水液贮留。

所谓气机不畅,是指由于外邪留恋,或因痰、食等病邪阻滞,从而使肺肝胃肠膀胱气机郁滞而不畅。

如肺气宣肃失职、肝气的疏泄失调、胃气的和降失职、大小肠的传化失司、膀胱的气化失权等。

所谓津液代谢气化障碍,则是指由于寒湿之邪内侵,或久病损及肺脾肾三脏,因而阳气虚弱,气化失常。

如肺的宣肃通调失职;脾的运化转输无权;肾的蒸腾气化无力,开合失司等。

上中下三焦气机或有不畅,则升降出入之机关皆不通利,以致水津气化障碍,水因气阻,气因水滞,水液积聚泛滥于肌腠,则发为水肿。

若以肺、脾气化障碍为主,则水肿偏于腰部以上;若脾肾气化障碍为主,则水肿偏于腰部以下。

如此说来,三焦者,实为有名而无实之器官名称也,只是为了人们便于说明体内疾病的发生与发展而假称的一个名词。

这是问题的一个方面,而另一方面,三焦从经络的角度上,却是实有其循行经络的,如手少阳三焦经,从人体的手部循行于人体的头部,并影响着人体的头手与胸膈等脏腑,并与足少阳胆经相连接,在其循行的过程中,常常与心包、胃腑、膀胱、胆腑等有着不同形式的联系。

其所联系的脏腑,三焦既影响着这些脏腑,而这些脏腑也影响着三焦,特别是在病理状态下,这种表现尤为突出。

故而对于三焦的思考,应该从治病的角度上来进行探讨,尤其是对一体的一些重大的疑难杂症,更应该从三焦经络的角度上来思考。

由于三焦经影响着人体的上中下三个部位,故而人在疾病状态下,往往因为体内非常混乱,加之医者的误治或者病家的延治,导致各个脏腑之间的关系非常地不协调,从而使疾病呈现出杂乱无章的状态。

若治,不知从何着手治疗;若不治,不忍看病人痛苦的样子。

在这种状态下,若果明白三焦经络循行的情况以及与疾病的关系,则可以洞察秋毫,明辩疾病,着手治疗,则立起沉疴。

但是,现实的情况,人们对于三焦经络的探讨十分地少,再加上其它因素的影响,本来不懂经络就会给治疗疾病带来麻烦,如果再不仔细思量一些复杂的经络,则一些疑难杂病更是无法解决的。

因此,本篇就以三焦经为中心,通过探讨三焦经络与脏腑、与其他经络特别是足少阳胆经的关系,来思考人体内一些非常奇怪的疑难杂病产生的原因与治疗方法。

二、三焦的经络循行手少阳从四指关冲走头之丝竹空,皆从手走头也。

岐伯曰:三焦属之手少阳者,以三焦无形,得胆木少阳之气,以生其火而脉起于手之小指次指之端,故以手少阳名之。

(此句手少阳三焦经起于手之第四指端,故以此而命名也。

)循手腕出臂贯肘,循层之外,行手太阳之里,手阳明之外,火气欲通于大小肠也。

(手少阳循经以及作用是‘通大小肠’。

)上肩循臂臑,交出足少阳之后,正倚附于胆木以取其木中之火也。

(循行与足少阳胆木相接,并依靠胆木之火。

)下缺盆,由足阳明之外面交会于膻中;之上焦,散布其气而络绕于心包络;之中焦,又下膈入络膀胱以约下焦。

(手少阳三焦经经过膻中、心包、膀胱。

)若胃若心包络若膀胱,皆三焦之气往? (胃腑、心包、膀胱皆三焦手少阳经之往来其中。

)来于上中下之际,故不分属于三经而仍专属于三焦也。

(为什么称为三焦,是因为此经络来于上中下之际,故而不能分开,只得以三焦名称也。

)然而三焦之气虽往来于上中下之际,使无根以为主,则气亦时聚时散,不可久矣。

(再次强调手少阳三焦之气来往于上中下,无根为主,故而其气时聚时散,不能长久。

)讵知三焦虽得胆木之气以生,而非命门之火则不长。

(手少阳三焦经要得到两种气才可以生长:一是胆木之气,一是命门之火气。

)三焦有命门以为根而后,布气于胃,则胃始有运用之机;布气于心包络,则心包络始有运行之权;布气于膀胱,则膀胱始有运化之柄也。

(三焦以命门为根后给胃腑、心包、膀胱三个腑所带来的作用。

)其支者,从膻中而上,出缺盆之外,上项系耳后,直上出耳上角至颛,无非随肾之火气而上行也。

(手少阳经三焦的循行于上的原因是因为肾阳之原因。

)其支者,又从耳后入耳中,出耳前,过客主人之穴,交颊至目锐眦,亦火性上炎,随心包之气上行。

(三经的循行又与心包而上。

)然目锐眦实系胆经之穴,仍欲依附木气以生火气耳。

(与足少阳经所联结之位置,但仍然依附于胆木之气。

)三、三焦络属的脏腑胆经属足少阳者,以胆之脉得春木初阳之气,而又下趋于足,故以足少阳名之。

(足少阳胆经命名的原因。

)然胆之脉虽趋于足,而实起目之锐眦,接手少阳三焦之经也。

(足少阳胆经起于头部,并与手少阳三焦相接。

)由目锐眦上抵头角,下耳循颈,行手少阳之脉前,至肩上,交出手少阳之后,以入缺盆之外,无非助三焦之火气也。

(足少阳胆经的循行并与三焦经的关系,足少阳胆经借三焦经之火气。

)其支者,从耳后入耳中,出走耳前,至目锐眦之后,虽旁出其支,实亦仍顾三焦之脉也。

(足少阳经与三焦的关系。

)其支者,别自目外而下大迎,合手少阳三焦,抵于(出页),下颈,复合缺盆,以下胸中,贯膜、膈、心包络,以络于肝,盖心包络乃胆之子,而肝乃胆之弟,故相亲而相近也。

(此说明足少阳胆经的循行与所络属的部位:胸中、膜、心包、肝,并说明肝胆心包三者之间的关系:胆为大,肝为弟,心包为子。

)第胆虽肝之兄,而附于肝,实为肝之表,而属于胆。

肝胆兄弟之分,即表里之别也。

(说明肝胆的关系,互为表里,胆附于肝。

)胆分肝之气,则胆之汁始旺,胆之气始张,而后可以分气于两胁,出气街,统毛际而横入髀厌之中也。

(此说明胆的功能完全是由于肝的作用而实现的。

)其直者,从缺盆下腋,循胸过季胁,与前之入髀厌者相合,乃下循髀外,行太阳阳明之间,欲窃水土之气以自养也。

出膝外廉,下肋骨以直抵绝骨之端,下出外踝,循跗上入小指次指之间,乃其直行之路也。

(胆经循行所络属:缺盆、腋下、胸、髀内外。

)其支者,又别跗上,入大指歧骨内出其端,还贯入爪甲,出三毛,以交于足厥阴之脉,亲肝木之气以自旺,盖阳得阴而生也。

(肝与胆相接之处。

)[注解]此段说明少阳胆经的循行与所络属的部位:盆、腋下、胸中、髀内外;并连着胸中、膜、心包、肝,故而胆与肝的关系最为密切。

四、三焦与其它脏腑的关系三焦经在人体内主要连属的脏腑是:肾脏、心包、胃腑、膀胱,并与胆木相连,且懒命门之火得以运行。

先说手少阳三焦与肾脏的关系。

三焦不仅与肾脏有着十分密切的关系,而且也与命门也同样有着十分密切的关系。

如《外经微言》中说:“其支者,从膻中而上,出缺盆之外,上项系耳后,直上出耳上角至颛,无非随肾之火气而上行也。

”这就是说,手少阳三焦经的循行向上的原因是因为肾阳之的阳气而上行的。

又如“三焦得命门,而决渎也”,此表达是是三焦之决渎,全赖于命门之功能,“决渎”即水道沟渠之意,此引申为通道、道路。

如此说来,三焦要通畅,则命门功能强,三焦通畅,则水谷、气血、经脉皆通畅也。

又如景岳先生曰:“然以余论之, 则三焦之火, 多有病本于肾, 而无不由乎命门者。

”这是因为,命门为水火之腑,如若水亏,则命门之火旺;如若火损,则命门之水旺。

由此可以推测,三焦或热或寒皆由乎命之水火亏也。

故而,在三焦出现病变的时候,无非是命门水火亏损而导致的。

如若是寒盛者,则可以益命门之火;如若是热盛者,则可以补命门之水。

因此,三焦之病,是由命门所导致。

如消渴病,这就是由于命门之水火亏而导致的。

如,水亏者,则火上行而引起的病变。

其火上行所停留的部位不相同,则形成的消渴病也不相同。

如景岳先生曰:“盖水不济火, 则火不归原, 故有火游于肺而为上消者;有火游于胃而为中消者;有火烁阴精而为下消者, 是皆真阴不足,水亏于下之消证也。

”这里的“水不济火”是指命门中的“水”不能控制命门中的“火”,因而导致了命门之火上行,游于肺者则为上消,游于胃中则为中消,游肾中烁其肾精者则为下消者也。

如若火亏者,则会出现阳不足的情况,于是也会导致消渴病的出现。

这是因为,阳虚而不能化水,水则直下于肾,水精不布, 水不得火, 则有降无升, 所以直入膀胱而饮一溲二, 以致泉源不滋, 天壤枯涸者, 是皆真阳不足, 火亏于下之消证也。

又如,岐伯曰:“三焦之火最善制水,非亲水而喜入于水也,盖水无火气之温则水成寒水矣。

寒水何以化物。

故肾中之水,得三焦之火而生;膀胱之水,得三焦之火而化。

火与水合实有既济之欢也。

但恐火过于热,制水太甚,水不得益而得损,必有干燥之苦也。

”此言表明三焦之火可以制水,无三焦之火则水成为寒水,寒水不能化物,不能化物则生气殆尽。

故而有火则肾水以生,膀胱之水得以化出。

这就是水与火相合的表现,但在相合的时候,不能顾及某一方面,而应该注意水与火的关系,三焦火衰固然不能制水,会使水液横流于体内;而三焦火盛自然也不利于水液的生成,则会棼烧阴液而导致生机的枯焦。

这还不能表明三焦与肾脏以及命门的关系吗?而对三焦水亏或者火亏的治疗应该视其何者亏而补益何者。

如景岳先生曰:“阴虚之消,治宜壮水,固有言之者矣。

阳虚之消,谓宜补火,则人必不信。

不知釜底加薪,氤氲彻顶,稿禾得雨,生意归巅,此无他,皆阳气之使然也,亦生杀之微权也。

”此言表明三焦若发病应该从何而着手的道理,此虽言消病的治疗,但对于三焦病的治疗不无借鉴。

我们也应该从中汲取三焦病如何治疗的根本:从命门着手,并结合三焦之上中下来治之。

再说手少阳三焦经与心脏及心包的关系。

在《外经微言》中说:“交会于膻中;之上焦,散布其气而络绕于心包络”;又说:“借心主之气相通于上中下之间,故离心主无以见三焦之用”,此说明三焦是借心来施行自己的通行三焦的功能的。

又如“夫心主与三焦两经也,必统言其相合者,盖三焦无形,借心主之气相通于上中下之间,故离心主无以见三焦之用,所以必合而言之也。

”此言则表明了心经与三焦两经的关系:此二经必相合而论,三焦之所以能够通行上中下之间,是借用“心主之气”,因此,离开心主却能够表现出三焦的功能。

又如,岐伯曰:“包络与三焦为表里,二经皆有名无形,五脏有形与形相合,包络无形,故与无形相合也。

”又说:“三焦虽亦称脏,然孤而寡合,仍是腑非脏也,舍包络之气,实无可依,天然配合,非勉强附会也。