解析吴鞠通三焦辨证在温热性温病中的临床意义_孙世辉

浅析《温病条辨》三焦证治及用药特点

浅析《温病条辨》三焦证治及用药特点

王国义

【期刊名称】《河南中医》

【年(卷),期】2011(31)3

【摘要】在《温病条辨》中,吴鞠通创立了三焦证治体系,提出了"治上焦如羽,非轻不举;治中焦如衡,非平不安;治下焦如权,非重不沉"的治疗大法。

上焦温病治以辛凉宣透,甘寒生津;中焦温病治以甘寒泄热生津,通下存阴扶正;下焦温病治以育阴填精,重镇潜阳。

【总页数】2页(P229-230)

【关键词】吴鞠通;《温病条辨》;三焦证治

【作者】王国义

【作者单位】确山县人民医院

【正文语种】中文

【中图分类】R241.8

【相关文献】

1.《温病条辨》三焦病证临床辨治用药研究 [J], 郭敏;陈宝贵

2.《温病条辨》三焦温病用药规律探讨 [J], 口维敏

3.湿阻三焦,治重上焦论——《温病条辨》"气化则湿化"探讨 [J], 张雪亮;成准模

4.吴鞠通《温病条辨》三焦辨治规律浅析 [J], 张伟;鲁玉辉

5.叶氏运用三焦对温病证治和用药经验初探 [J], 李承功;禚洪敏

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

《超级中医学》解温病——三焦辨证

《超级中医学》解温病——三焦辨证三焦是八脏理论中胸腺系统的腑,三焦与骨骼构成人体的体基,外面形成人体结构形态,人体诸窍镶嵌在三焦上面,内部形成颅腔、胸腔和腹腔三个腔体,脏腑器官藏于其中。

然而,三焦辨证并不是按照这个结构进行的,原因是三焦理论出现在先,八脏理论出现在后,是古人对三焦认识错误导致的,并不影响疾病传入体内的规律。

三焦辨证是中医温病学派的疾病传变理论,三焦辨证的上焦是心肺、中焦是脾胃、下焦是肝肾。

疾病的传变规律是上焦→中焦→下焦,这实质是疾病沿着口腔、鼻腔以及阴道、尿道向内传变,由外向内,由表及里的过程。

一、上焦病证,是指温热病邪,侵袭人体从口鼻而入,自上而下,一开始就出现的肺卫受邪的证候。

温邪犯肺以后,它的传变有两种趋势,一种是“顺传”,指病邪由上焦传入中焦而出现中焦足阳明胃经的证候;另一种为“逆传”;即从肺经而传入手厥阴心包经,出现“逆传心包”的证候。

温热之邪侵袭人体过程分为侵袭肺卫和犯肺三个阶段。

1、侵袭肺卫:就是温热之邪侵袭黏膜的过程,包括鼻腔、口腔黏膜,出现发热;微恶风寒,肺合皮毛主表,肺气失宣,开合失司,则无汗或少汗;温热之邪伤津则口微渴。

咽为肺之门户,温热之邪侵袭则咽红肿痛;温热之邪侵袭体表,故苔白,舌边尖红,脉浮数。

2、侵袭肺脏系统:病情进一步发展是沿呼吸道下行侵袭气管、肺脏,就是温热之邪犯肺,导致肺失宣肃则咳嗽,这是上焦病第二阶段;再进一步发展疾病灼伤津液引起消化道疾病则为顺传中焦。

3、逆传心包:头胸腔四个器官脑髓、肺脏、心脏和胸腺,逆传也就是围绕这几个器官展开,脑髓与肺脏同属于金,脑髓为阳肺脏为阴,阴损及阳,出现神昏谵语,或昏愦不语;肺脏与心脏(丙与辛合)共同调节人体体液循环,肺脏系统有病影响心脏系统功能,出现心神被扰则舌蹇,热盛于内,阳气郁遏,不达四肢则肢厥;热盛波及营分,则舌红或降;肺脏克胸腺,也就是胸腺免疫功能受到影响,发热就是其中影响之一,由于发热人体需要水分就会增加,出现阴液不足。

吴鞠通三焦辨证辨析

脾藏肌肉之气。 ,素问- ”《 痿论》 则谓 :脾主身之肌肉” “ , 阐明若要 胃腑和降通顺, 不但胃液须 自足, 更需脾阴的

奉养 , 阴的上济 濡 润 。C G的 病 理 诊 断 基础 为 胃粘 肾 A 膜萎 缩 , 正是 由于脾 阴虚 亏 , 能“ 不 生养 肉也 ” 。现代 实 验研究 已证实 , 脾虚 患者 免疫 功 能 降低 , 浆 c MP明 血 A 显低 于 正常人 , 与此 论相 应 , 胃粘 膜 细 胞 的 c M A P也 明

维普资讯

光 明中医20 0 7年 1月 第 2 2卷 第 1期

C G T M J ur 07 V l 2 1 J M C a a 20 . o2 . n y

‘7 ‘

功能 , 尚需 肝之疏 泄 , 之 宣 肃 , 肺 肾之 蒸 腾濡 润 等功 能

20 。( )1一 1 0 19 1 :l 4

胃主 受 纳 , 腐熟 水谷 ; 主运 化水谷 精微 。二 者纳 脾

运有度 , 降有 序 , 能 共 同完 成 对 水 谷 的 消化 吸 收 , 升 才

胃肠 的实 虚 更 替 。从 C G癌 前 病 变 的 病史 中分 析 发 A 现, 多数 患者 有饮 食不 节 , 嗜食 酸辛肥 炙 , 志不 和 , 情 过

[] 朱进 忠编 著 . 医 内 科 证 治 备要 . 原 : 5 中 太 山西 人 民 出版 社 ,93 8 19

阴。《 溪心 法》 :脾 具 坤 静 之 德 , 有 乾健 之 运 。 丹 云 “ 而 ” “ 土之 阴受 伤 , 脾 传输 之 官失 职 , 胃虽 受 谷 不 能运 化 。 ” 《 血证 论》 一步 阐述 :脾 阳不 足 , 谷 固不化 ; 阴不 进 “ 水 脾 足, 水谷 仍不 化 。 周 慎 斋 说 : 胃不得 脾 阴不 能运 化 。 ” “ ”

论-吴鞠通三焦辨治用药探讨

扁豆花为最,如无花时,用鲜扁豆皮,若再无此,用生

扁 豆皮 。厚 朴苦温 ,能 泄食 满 ,厚 朴皮 也 ,虽走 中焦 , 究 竟 肺 主 皮 毛 , 以 皮 从 皮 ,不 为 治 上 犯 中 。若 黄 连 甘

草 ,纯 然里 药 ,暑 病 初起 ,且 不 必用 ,恐 引邪深 入 ,故

易 以连 翘银 花 ,取 其 辛凉 达肺 经之 表 ,纯 从 外走 ,不 必 走 中也 ” 。 1 . 2 力 主 辛 凉透 邪 ,甘 寒 生 津 , 反对 滥 用 苦 寒 化

本 文对 吴 鞠通 在 《 温 病条 辨 ・ 治 病法 论 》 中提 出 的 “ 治 上焦 如羽 ,非轻 不举 ;治 中焦 如衡 ,非平 不 安 ;治

黄 芩 ,勿 犯 中焦 ,加 银花 辛 凉 ,芥穗 芳 香 ,散热 解 表 , 牛 膀 子 辛 平 润 肺 ,解 热 散 结 , 祛 风 利 咽 , 皆手 太 阴 药 也 。并 说 “ 此 方之 妙 ,预 护其 虚 ,纯 然清 肃 上焦 ,勿 犯

燥 , 引邪 深 入 ,治 上犯 中 。 吴 氏 治疗 温 病初 起 病 在 上

即治疗上焦温病 要用 象羽毛那样轻清趋上 的方法和 药

物 ,否 则 就不 能直 达 上焦 。亦 即 “ 轻 可 去 实也 ” 。其 要

旨是 “ 轻 ”与 “ 羽 ”。

焦 ,除 用 辛 凉 宣 透 之 品外 , 亦 多用 麦 冬 、 沙 参 、 细 生 地 、石 膏等 甘寒 清 热生 津 , 因温邪 最 易化 燥伤 津 。石 膏 虽为 大寒 沉 降之 石类 ,但具 辛 味 ,能 散能 补 ,既 可散肌

热 、欲 解燥 者 ,先滋 其 下 ,不 可纯 用苦 寒 也 ,服之 反燥 甚 ”。

邪 热 深入 下焦 ,多表 现为 肝 肾阴虚 的证 候 ,此 时邪

三焦辨证析评

二、三焦辨证病位、性质及轻重

◇上焦温燥化火,病在肝肺胃 《温病条辨•上焦篇》五七: “燥气化火,清窍不利者,翘荷汤主之。” 注文: 清窍不利,如耳鸣目赤(肝),龈胀咽痛之

类。翘荷汤者,亦清上焦气分之燥热也。 加减法:耳鸣者,加羚羊角、苦丁茶; 目赤者,加鲜菊叶、苦丁茶、夏枯草; 咽痛者,加牛蒡子、黄芩。

二曰脾郁发黄,黄极则诸窍为闭,秽浊塞 窍者死。 在下焦则无非热邪深入,消铄津液,涸尽而 死也。

二、三焦辨证病位、性质及轻重

◇上焦温病,热在胸膈 《温病条辨•上焦篇》十三: “太阴病,得之二、三日,舌微黄,寸脉盛,

心烦懊憹,起卧不安,欲呕不得呕,无中 焦证,栀子豉汤主之。”二、三焦辨证病ຫໍສະໝຸດ 、性质及轻重一、三焦辨证概述

对于三焦辨证的认识,一般认为: 三焦辨证主要适用于温病的辨证论治; 上焦病为温病的初期阶段,病情较轻,病位

涉及心肺,性质属实属热; 中焦病为温病中期或极期阶段,病情较重,

病在脾胃,性质属实; 下焦病是温病的后期阶段,病情危重,病在

肝肾,性质为阴液亏损;

一、三焦辨证概述

吴瑭对此亦有相关论述: 《温病条辨•上焦篇》二: “凡病温者,始于上焦,在手太阴。”

二、三焦辨证病位、性质及轻重

中焦病证亦可见于温病初期,或表现 为轻症、寒证、虚证,病位也不局限 于脾胃

二、三焦辨证病位、性质及轻重

◇温病初期中焦病证

《温病条辨•中焦篇》五三:

“卒中寒湿,内挟秽浊,眩冒欲绝,腹中绞 痛,脉沉紧而迟,甚则伏,欲吐不得吐, 欲利不得利,甚则转筋,四肢欲厥,俗名 发痧,又名干霍乱。

情况等种种因素的影响,外感热病的发病 和传变规律,不尽相同。 三焦病证的病位、性质、轻重等,亦表现出 相当的复杂性。

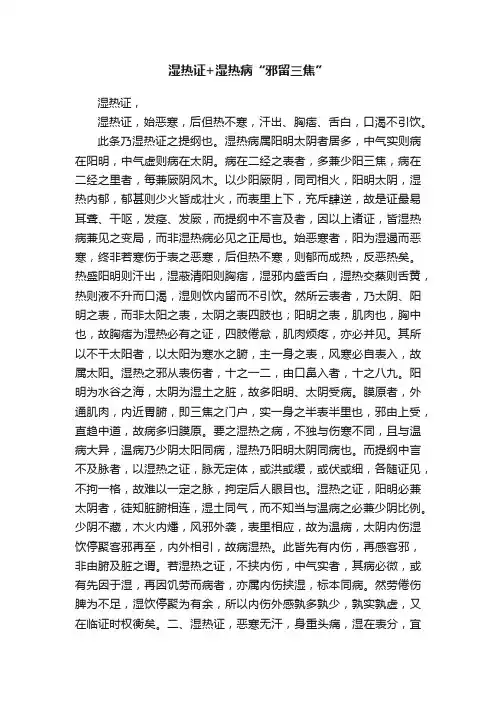

湿热证+湿热病“邪留三焦”

湿热证+湿热病“邪留三焦”湿热证,湿热证,始恶寒,后但热不寒,汗出、胸痞、舌白,口渴不引饮。

此条乃湿热证之提纲也。

湿热病属阳明太阴者居多,中气实则病在阳明,中气虚则病在太阴。

病在二经之表者,多兼少阳三焦,病在二经之里者,每兼厥阴风木。

以少阳厥阴,同司相火,阳明太阴,湿热内郁,郁甚则少火皆成壮火,而表里上下,充斥肆逆,故是证最易耳聋、干呕,发痉、发厥,而提纲中不言及者,因以上诸证,皆湿热病兼见之变局,而非湿热病必见之正局也。

始恶寒者,阳为湿遏而恶寒,终非若寒伤于表之恶寒,后但热不寒,则郁而成热,反恶热矣。

热盛阳明则汗出,湿蔽清阳则胸痞,湿邪内盛舌白,湿热交蒸则舌黄,热则液不升而口渴,湿则饮内留而不引饮。

然所云表者,乃太阴、阳明之表,而非太阳之表,太阴之表四肢也;阳明之表,肌肉也,胸中也,故胸痞为湿热必有之证,四肢倦怠,肌肉烦疼,亦必并见。

其所以不干太阳者,以太阳为寒水之腑,主一身之表,风寒必自表入,故属太阳。

湿热之邪从表伤者,十之一二,由口鼻入者,十之八九。

阳明为水谷之海,太阴为湿土之脏,故多阳明、太阴受病。

膜原者,外通肌肉,内近胃腑,即三焦之门户,实一身之半表半里也,邪由上受,直趋中道,故病多归膜原。

要之湿热之病,不独与伤寒不同,且与温病大异,温病乃少阴太阳同病,湿热乃阳明太阴同病也。

而提纲中言不及脉者,以湿热之证,脉无定体,或洪或缓,或伏或细,各随证见,不拘一格,故难以一定之脉,拘定后人眼目也。

湿热之证,阳明必兼太阴者,徒知脏腑相连,湿土同气,而不知当与温病之必兼少阴比例。

少阴不藏,木火内燔,风邪外袭,表里相应,故为温病,太阴内伤湿饮停聚客邪再至,内外相引,故病湿热。

此皆先有内伤,再感客邪,非由腑及脏之谓。

若湿热之证,不挟内伤,中气实者,其病必微,或有先因于湿,再因饥劳而病者,亦属内伤挟湿,标本同病。

然劳倦伤脾为不足,湿饮停聚为有余,所以内伤外感孰多孰少,孰实孰虚,又在临证时权衡矣。

二、湿热证,恶寒无汗,身重头痛,湿在表分,宜藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、牛蒡子等味。

温病辨证体系:三焦辨证体系的渊源研究

温病辨证体系:三焦辨证体系的渊源研究三焦辨证,是根据三焦所属脏腑的生理功能,阐述温病发展中的病理变化,并以此概括温病的证候类型、传变规律,作出立法处方的依据。

其与卫气营血辨证相辅而行,经纬交错,构成了足以与伤寒六经辨证相比翼的温病辨证体系。

三焦辨证理论源于《内经》、《难经》,由刘河间揣出,经叶天士发微,最后由清代医家吴鞠通所倡导。

1 三焦辨证的理论渊源“三焦”首见于《内经》[1,2]、《难经》[3]。

《内经》中有关三焦论述颇多,概念不一。

其中主要有三个方面的含义:一是指脏腑,即六腑之一的三焦,如《素问·灵兰秘典论》曰[4] :三焦者,决渎之官,水道出焉”;二是指部位,如《灵枢·营卫生会篇》曰:“三焦出于胃上口,并咽以上,贯膈而布胸中……中焦亦并胃中,出上焦之后,……下焦者,别回肠,注于膀胱而渗出焉”;三是指功能,如《灵枢·营卫生会篇》曰:“上焦如雾,中焦如沤,下焦如渎”。

《难经》也对三焦的功能及分部进行了阐述。

如《难经·营卫三焦第四》曰:“三焦者水谷之道路,气之所终始也。

三焦者,在心下,下膈,在胃上口,主内而不出,其治在膻中,玉堂下一寸六分,直两乳间陷者是。

中焦者,在胃中脘不上不下,主腐熟水谷。

其治有脐傍。

下焦者,当膀胱上口,主分别清浊,主出而不主内,以传导也。

其治在脐下一寸。

故名曰三焦,其府在气街”。

三焦辨证以上焦、中焦、下焦三焦为纲,对温病过程中的病理变化、证候特点及其传变规律进行分析和概括,确立治疗原则并藉以推测预后转归的辨证方法。

为清代吴鞠通所创立。

侧重于对湿热病证的辨证。

①上焦病症。

温病由口鼻而入,鼻通于肺,故温病开始即出现肺卫受邪的症状。

温邪犯肺以后,有两种传变趋向:一为顺传,病邪由上焦传入中焦,出现脾胃经的证候;另一种为逆传,从肺卫传入心包,出现邪陷心包的证候(见热入心包证)。

上焦病证的临床表现为发热、微恶风寒、自汗、口渴或不渴而咳、午后热甚、脉浮数或两寸独大,治宜辛凉解表,方用银翘散、桑菊饮等。

温病条辨

〈〈温病条辨〉〉选讲宜章县中医医院杨晓恒主任医师《温病条辨》的作者吴瑭,字佩珩,号鞠通,生于1 758年,殁于1836年,江苏淮阴人。

主要著作有〈〈温病条辨〉〉、〈〈医医病书〉〉、〈〈吴鞠通医案〉〉等,其中以〈〈温病条辨〉〉最为著名,成为后世学习研究温病学必读之书,被誉为“治温之津梁”。

《温病条辨〉〉共六卷,于1798年著成。

乃吴氏目睹当时的医生缺少治疗温病的正确理论和治法,经常用治疗伤寒的方法来混治温病,造成了不良的后果,所以广泛采辑自《黄帝内经》以下历代名医有关外感热病的论述,去其驳杂不确之处,汲取其精华。

并附以吴氏本人的见解和经验而著就。

本书以三焦为纲,分为上、中、下三篇中,均以病名为目,重点论述了风温、温热、暑温、伏暑、湿温、秋燥、冬温、温疟及痢疾、痹证、黄疸等病证,分述各病在上、中、下三焦的表现和诊治方法。

本书的写作体裁则仿《伤寒论》,逐条叙证,文字简单扼要,以便记诵,在每条之下又自加注释,对条文中未尽之意进行阐述补充。

《温病条辨》的学术成就主要体现在以下几个方面:(一)立温病三焦辨治纲领叶天士创立的温病卫气营血辨治纲领,对于明确温病与伤寒的不同证治,揭示温病不同阶段、不同层次的病机特点,确立诊断要点和治疗大法具有重大意义。

但是,温病卫气营血的辨治温病时仍然要联系脏腑辨证,并提出了“温热须究三焦”的卓越见解。

然而,叶氏对如何进行三焦辨证,尚未进行深入、系统地阐述。

吴氏在继承前人理论和证治经验的基础上,通过自己的丰富临床实践,深刻地体会到,温病的发生发展与三焦所属脏腑的病机变化有密切的关系,并且在温病的发展中,脏腑的传变也具有一定的规律。

吴氏将这些规律用三焦进行归纳,从而创立了温病三焦辨证理论,即以肺与心包为上焦,脾与胃为中焦,肝与肾为下焦,并在此基础上又提出了三焦的治疗原则,形成了一整套的温病辨证治疗体系。

三焦辨证与卫气营血辨证相互补充,相辅相成,分别反映了温病病程变化中的纵与横的关系,因而在吴鞠通提出三焦辨治纲领后,可以认为温病学的理论体系已臻于完善,温病学已趋于成熟。

温病学-上 篇

上篇01 温病的概念一、温病的概念温病是由温邪引起的以发热为主症,具有热象偏重、易化燥伤阴等特点的一类急性外感热病。

主因-外感温邪主症-发热证候特点-热象偏重病机特点-易化燥伤阴多种外感热病的总称二、温病的特点(一)有特异的致病因素——温邪叶天士《温热论》:“温邪上受,首先犯肺”温邪的特异性主要表现在:①从外感受(非内伤)②温热性质(非伤寒)温邪是一种具有特异性的致病因素,不应把它看作单纯的自然界的气候变化。

(二)传染性、流行性、季节性、地域性1.传染性大多数温病可以通过各种途径在人群中传播,具有一定的传染性。

2.流行性流行性有大小之别。

与病邪本身的性质、自然和社会因素有关。

3.季节性温病具有季节性-温邪具有季节性4.地域性某种温病在某一地域较为多见,而在其它地域则少见或不见。

叶天士《温热论》:“吾吴湿邪害人最广!”(三)病理演变有一定的规律性1.传变特点:有一定的发展趋向和过程由表及里、由浅入深、由轻到重、由实致虚2.病理变化:有一定的病理演变规律当温邪作用于人体后,主要表现为人体卫气营血及三焦所属脏腑的功能失调和实质损害。

在温病前期阶段多以机体功能失调为主;病情严重或发展至后期,侵犯营血、下焦,则有明显的实质损害,尤其可引起阴液耗伤,甚则导致阴竭阳脱。

(四)临床表现有其特殊性1.发病、传变:“急”、“猛”、“快”、“多”;2.发热为主症,热象偏重;3.易化燥伤阴,吴鞠通:“温热,阳邪也,阳盛伤人之阴也”;4.易内陷生变-病邪较盛,正气不敌,病邪可以内陷而发生各种变证、危证。

邪入营血-热盛动血邪陷厥阴-动风痉厥或闭窍神昏谵语邪陷正脱-气阴外脱、阳气外脱或内闭外脱三、温病的范围温病的命名主要是根据其发病季节、四时主气或病候特点而确立的:根据发病季节命名-春温、冬温按四时主气命名-风温、暑温、湿温,秋燥以其临床特点命名-大头瘟、烂喉痧、伏暑四、温病的分类1.按病证性质是否兼湿分类温热类-风温、春温、暑温、秋燥、大头瘟、烂喉痧等湿热类-暑湿、湿温、伏暑、温热疫2.按发病初起是否见里热证分类新感类-初起病发于表,以表热证为主的一类温病;临床见证与当时的主气致病特点相一致如风温、秋燥、冬温。

吴瑭

2、心神内闭,内闭外脱者死

症见神昏谵语、舌謇肢厥、肤冷汗出、大小便闭、 喘促气急,或不语如尸,或躁扰不宁、脉细疾或 沉弱,继而厥汗如油,阴阳离决而亡——生脉散 重用人参,或参附龙牡汤送服安宫牛黄丸。

二、创立温病三焦辨治体系

《内经》 “上焦如雾、中焦如沤、下焦如渎 ”

张仲景 “理中者理中焦,此利在下焦,赤石 脂禹余粮丸主之”; “无犯胃气及上焦必自 愈” 吴鞠通 “温病自口鼻而入,鼻气通于肺,口 气通于胃,肺病逆传,则为心包。上焦病不治, 则传中焦,脾与胃也。中焦病不治,传下焦肝 与肾也,始上焦,终下焦。”

四、阐明:“大抵邪之着 人也,每借有质以为依附,热时断不可食,热退 必须少食。”热病初愈,“坚硬浓浊者,不可骤 进”。尤其是“阳明温病,下后热退,不可即食, 食者必复。周十二时后,缓缓与食。先取清者, 勿令饱。饱则必复,复必重也”。此饱食之禁, 切勿忽视。

偏于阳邪炽盛,热结便秘—承气剂攻下热结以存阴

偏于阴亏液涸,无水舟停—增液汤生津养液护其虚

4、脾郁发黄,黄极则诸窍为闭,秽浊塞窍者死

症见高热烦躁,全身深黄,二便俱闭,腹满气

急,恶心呕吐,甚则昏迷谵妄,或吐衄便血——甘 露消毒丹合安宫牛黄丸。 关幼波:“治黄需活血,血行黄易却”

5、热邪深入,消铄津液,涸尽而死

“温病由口鼻而入,鼻气通于肺, 口气通于胃,肺病逆传,则为心包”

3、指导治疗用药意义重大

吴鞠通创三焦辨证,提出了上、中、下三焦不同部位 病变的组方用药原则和注意事项。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

血分证以血热妄行为特点, 上中焦的血分证都根 源于本经气分抗邪无力而入血分, 气分抗邪无力仍属 相应脏腑的津液衰少。 下焦血分证也是温邪日久不退 而与正气交混一处。也就是说邪在血分,也可分出上中 下 3 种阴伤的不同状况。

1 从条文中分解卫气营血证与三焦证 为了研究两种辨证方法的实质与关系, 我们需要

把《温病条辨》有关条文拆开来看。如表 1 所示,卫、气、 营、血之证与上、中、下三焦证候的病机关系。 1.1 卫分证 上焦 篇第 3 条“太阴 之为病,脉不 缓不

△通 信 作 者 (电 子 邮 箱 :wzbsht@)

心包证以神昏痉厥舌鲜绛为特征。 心包证三焦的 区别是邪气的来源不同。 上焦包络证因邪气极实或心 虚挟痰由肺经内陷; 中焦包络证由阳明腑实, 浊气上 攻;下焦包络证属两少阴同病或下焦阴虚,水火失济。 3 种包络证背后抗邪的仍是肺、胃、肾 3 层之阴。

-1332-

中国中医急症 2016 年 7 月第 25 卷第 7 期 JETCM. July 2016,Vol. 25,No.7

舌苔满布,色微黄,脉洪弦而刚甚,左反大于右,不渴, 初起即现此等脉症,恐下焦精血之热,远甚于上焦气分 之热也。 且旧有血溢,故手心之热又甚于手背。 究竟初 起,且清上焦,然不可不免知其所以然。连翘二钱,豆豉 钱半,细生地钱半,丹皮二钱,银花二钱,生甘草一钱, 藿梗一钱,元参钱半,.2 气分证 上焦篇第 7 条 “太阴温病, 脉浮洪,舌 黄,渴甚,大汗,面赤,恶热者,辛凉重剂,白虎汤主之”。 这是上焦气分热证。 肺经卫分证日久不解,邪渐入里, 而出现“一红四大”证,用辛凉重剂治疗。中焦篇第 1 条 “面目俱赤,语声重浊,呼吸俱粗,大便闭,小便涩,舌苔 老黄,甚则黑有芒刺,但恶热不恶寒,日晡益甚者,传至 中焦,阳明温病也。脉浮洪躁甚者,白虎汤主之。脉沉数 有力,甚则脉体反小而实者,大承气汤主之”。这是中焦 气分热证,即经典的阳明病。常由上焦气分热证不解传 变而来,邪气更加炽盛,依在经在腑之不同而用辛凉清 解或急下存阴法。 下焦篇第 1 条“风温、温热、温疫、温 毒、冬温,邪在阳明久羁,或已下,或未下,身热面赤,口 干舌燥,甚则齿黑唇裂;脉沉实者,仍可下之;脉虚大, 手足心热,甚于手足背者,加减复脉汤主之”。 第 19 条 “邪气久羁,肌肤甲错,或因下后邪溃,或因存阴得液蒸 汗,正气已虚,不能即出,阴阳互争而战者,欲作战汗 也,复脉汤热饮之”。 这是下焦气分热证。 常由上中焦 气分热证日久不解传变而来,发热面赤,口干舌燥,唇 黑齿裂为阳明热炽之象。病程日久若脉无虚像,仍可一 攻,若脉见虚大,手足心热,为下焦真阴耗伤,必滋补真 阴以抗邪,犹可希望战汗而解。 叶天士说“若其邪始终 在气分流连者,可冀其战汗透邪,法当益胃。”吴鞠通将 叶天士益胃战汗的治法延伸到了下焦病中。 1.3 营分证 上焦 篇第 15 条“太阴 温病,寸脉大 ,舌 绛而干,法当渴,今反不渴者,热在营中也,清营汤去黄 连主之”。 这是上焦营分证,常由上焦气分证不解而内 传入营,消耗营中之阴,故热虽甚却不口渴。 以寸脉大 而定病在上焦。治疗当清营凉血,透热转气,去黄连者, 以“治上焦如羽,非轻不举”,黄连味厚入中焦也。 中焦 篇第 20 条“阳明温病,舌黄燥,肉色绛,不渴者,邪在血 分,清营汤主之”。 这是中焦营分证。 常由中焦气分证 不解而内传入营。舌黄燥乃是指邪从气分而来,渐至舌 质绛,则邪入营分,消耗营阴,口暂不渴。治疗当用清营 汤,不避黄连。下焦篇第 16 条“热邪久羁,吸烁真阴,或 因误表,或因妄攻,神倦瘛疭,脉气虚弱,舌绛苔少,时 时欲脱者,大定风珠主之”。这是下焦营分证。因上中二 焦温病日久耗伤下焦精血,阴虚生风而瘛疭,元气无根 而脉弱欲脱,水火失济,心营失养而致舌绛苔少、神倦。 1.4 血分证 上焦篇第 11 条 “太阴温病, 血从上溢 者,犀角地黄汤加银翘散主之”。这是上焦血分证,病变

2 上中下三焦辨证辨伤阴的程度 纵向分析表 1,并结合相关条纹分析,上中下三焦

卫分证均以“恶寒发热脉浮”为特点。 上焦卫分证是邪 在肺卫,病在初期,肺津直接抗邪;中焦卫分证邪仍在 肺卫,但病程已长,此时已为阳明胃阴抗邪,正气胜则 邪从卫分来复从卫分出;下焦卫分证邪也在肺卫,但下 一步传变与少阴肾阴内伤有关。 若表邪不剧而内虚殊 甚,必先复脉,正复则邪自退。 若上焦邪甚,必先搜邪, 驱邪而不能伤正。此邪在卫分,却有上中下 3 种阴伤状

吴 鞠 通 《温 病 条 辨 》[1]是 一 部 温 病 学 理 法 方 药 俱 全 的 著作,它继承 和发展了 叶 天 士 《温 热 论 》[2]卫 气 营 血 辨证理论,建立并完善了三焦辨证理论。由于吴鞠通没 有独立的论述三焦辨证的意义, 而是直接把三焦辨证 与卫气营血辨证融合在了一起, 以至于后人对三焦辨 证的临床价值一直不能很好的认识, 也不能合适地处 理卫气营血辨证和三焦辨证的关系。 温病学家赵绍琴 先生认为三焦辨证适用于湿热病, 卫气营血辨证适用 于 温 热 病 [3],但 是 《温 病 条 辨 》中 湿 热 病 少 而 温 热 病 多 , 这个观点缩窄了三焦辨证的使用范围, 不够全面。 还 有观点认为三焦辨证相当于脏腑辨证, 有人研究文献 发现 只有 回 顾 性 辨 证 才 用 三 焦 [4],这 也 从 根 本 上 混 淆 了中西医之间脏腑的区别。 温病学课本中也使三焦辨 证处于有头无尾的悬空状态[5]。 近年有多人提出三焦 辨证和卫气营血辨证之间为纵横或经纬的关系 , [6-8] 但 仍缺乏临床应用指导原则。 所以三焦辨证在当前中医 界尚缺乏足够的认识, 以至于温病学在临床上的普及 受到局限。 温热性温病和湿热性温病在传变和治则上 有所不同,本文暂不论湿热性温病,仅从《温病条辨》关 于温热性温病的条文中解析吴鞠通三焦辨证的实际意 义,及其与卫气营血辨证的关系。

表 1 卫气营血证与三焦证候的病机关系

卫分证

气分证

营分证 血分证 心包证

上焦病 邪在卫表 肺经气分热盛 肺经营热 肺经血热 逆传心包

中焦病 里邪出表 阳明热盛

阳明营热 阳明血热 熏蒸心包

下焦病

劳倦内伤, 阳明证未罢, 复感温邪 少阴肾水先虚 *

肾水不足, 心营失养 *

主客交浑 *

水火失济或 两少阴同病

中国中医急症 2016 年 7 月第 25 卷第 7 期 JETCM. July 2016,Vol. 25,No.7

-1333-

况的不同。 三焦气分证以“发热舌黄,汗出口渴”为特点。上焦

白虎汤证与中焦白虎汤证的区别:中焦白虎汤证,较上 焦气分证病程已久,出现了“大便闭,小便涩”,这是伤 阴加重的表现。 而上焦气分证肺阴受邪,病程尚短,阴 伤亦轻,溲便未及变化,故条文中不提。 伤阴的轻重不 同是二者的本质区别。下焦气分证来源于中焦,除了口 干舌燥还有“齿黑唇裂”,说明阴伤就更重。 此邪在气 分,同样有上中下 3 种阴伤状况的不同。

中国中医急症 2016 年 7 月第 25 卷第 7 期 JETCM. July 2016,Vol. 25,No.7

-1331-

·医籍研析·

解析吴鞠通三焦辨证在温热性温病中的 临床意义

孙世辉 1 张苗苗 1 吴智兵 2△ (1.河北大学,河北 保定 071000;2.广州中医药大学,广东 广州 510405)

仍在肺。用清热凉血的办法佐以辛凉透表,使邪仍出表 为顺。若邪气太实,变化迅速,阳明、少阴阴液未及上承 而出现血分证,则会导致“肺之化源绝”而至危重证候, 属于逆转。中焦篇第 21 条“阳明斑者,化斑汤主之”。这 是中焦血分证,所谓的“斑为阳明火毒”。第 24 条“斑疹 阳明证悉具,外出不快,内壅特甚者,调胃承气汤微和 之”。 阳明血分证也由阳明经腑的热势不解而内传,出 现皮肤发斑,应当清气凉血治疗。 若阳明壅滞太甚,口 渴便秘,用凉血法斑出不顺,为阳明气分证仍重,法当 先通腑气,阳明热解以后斑自顺出。此时若仿上焦血分 证不用承气通腑而用银翘去促邪出表,必然病重药轻, 引起内陷。 下焦篇第 12 条“夜热早凉,热退无汗,热自 阴来,青蒿鳖甲汤主之”。邪热久羁,“深伏阴分,混处气 血之中”。阴和血本相互滋养,邪热久羁下焦,气分之阴 和血分之阴俱已损伤,身热夜甚为营阴伤,早晨凉为邪 势已衰,此时已经没有典型的发斑和口渴,邪正互相交 缠,浑辩不清,故而混称邪自阴来,可以借用吴又可的 “主客交浑”[10]来描述。 治疗当用蠕动之品兼咸寒透解 法,将邪正轻轻剥开,诱邪外出。 若沿用常用的咸寒凉 血法则可能犯虚虚之戒。如果正气尚未严重虚衰,大剂 量咸寒凉血法也是可以用的。 1.5 心包证 上焦 篇第 17 条“邪入 心包,舌蹇肢 厥, 牛黄丸主之,紫雪丹亦主之”。这是上焦心包络证。因邪 气极实或心气内虚由肺经内陷心包络。心开窍于舌,邪 陷心包,舌窍不利而舌蹇,厥为厥阴病之症,手厥阴亦 然。 叶天士说“纯绛鲜泽者,包络受病也”。 故而热陷心 包证之舌象应为鲜绛舌。治疗用芳香开窍法。中焦篇第 17 条“邪闭心包,神昏舌短,内窍不通,饮不解渴者,牛 黄承气汤主之”。 这是中焦心包络证。 由阳明腑实,浊 气上攻,或先有邪在心包不解,而后阳明又病而来。 心 主神志,邪陷心包,心主不明故而神昏,舌窍不利而舌 短言蹇。 阳明邪结未开,仍在耗气伤阴,故而仍可见口 渴,阳明和心包俱病,故而通腑和开窍并用。 下焦篇第 18 条“痉厥神昏,舌短烦躁,手 少阴证未罢 者,先与牛 黄紫雪辈,开窍搜邪,再与复脉汤存阴,三甲潜阳”。 这 是下焦心包络证, 属两少阴同病或下焦阴虚, 水火失 济,先开心窍,继以存阴潜阳。

*《温病条辨》下焦病之气营血证区分不明显。

紧而动数,或两寸独大,尺肤热,头痛,微恶风寒,身热 自汗,口渴,或不渴而咳,午后热甚者,名曰温病”。此为 经典的上焦卫分证。温邪上受,首先犯肺,肺失宣肃。肺 津伤故口渴,邪热轻故寒热亦轻,寸脉浮主邪在肺卫。 中焦篇第 13 条“下后无汗脉浮者,银翘汤主之”。 中焦 篇第 22 条“阳明温病,下后疹续出者,银翘散去豆豉, 加细生地大青叶元参丹皮汤主之”。 这是阳明腑实证 用下法之后邪气还表,仍用辛凉法治之。相当于中焦之 卫分证。 阳明腑实证用急下存阴后,本应汗出而解,但 此时中焦胃阴灼伤,阴液不足而无源作汗,当用辛凉以 助邪气出表,顺其势而发之,疹出、脉浮是其外发之征。 下焦篇第 4 条“劳倦内伤,复感温病,六七日以外不解 者,宜复脉法”。 此即“冬不藏精,春必病温”之证。 劳倦 内伤的人下焦亏虚在前,复感温邪,治疗不当,迁延不 愈则容易深入下焦,按下焦法咸寒滋阴的方法治疗。此 言失治误治。 那么新感温邪时治疗及时正确的话是不 会传入下焦的。 银翘散解表祛邪而不伤里,能够“预护 其虚”,自可适用于下焦表证。 《温病条辨》中虽无此条 文,但是在《吴 鞠 通 医 案·暑 温 》中 王 姓 案 中 有 类 似 应 用,可为佐证[9]。 “王,三十八岁,癸亥六月初三日。 暑温