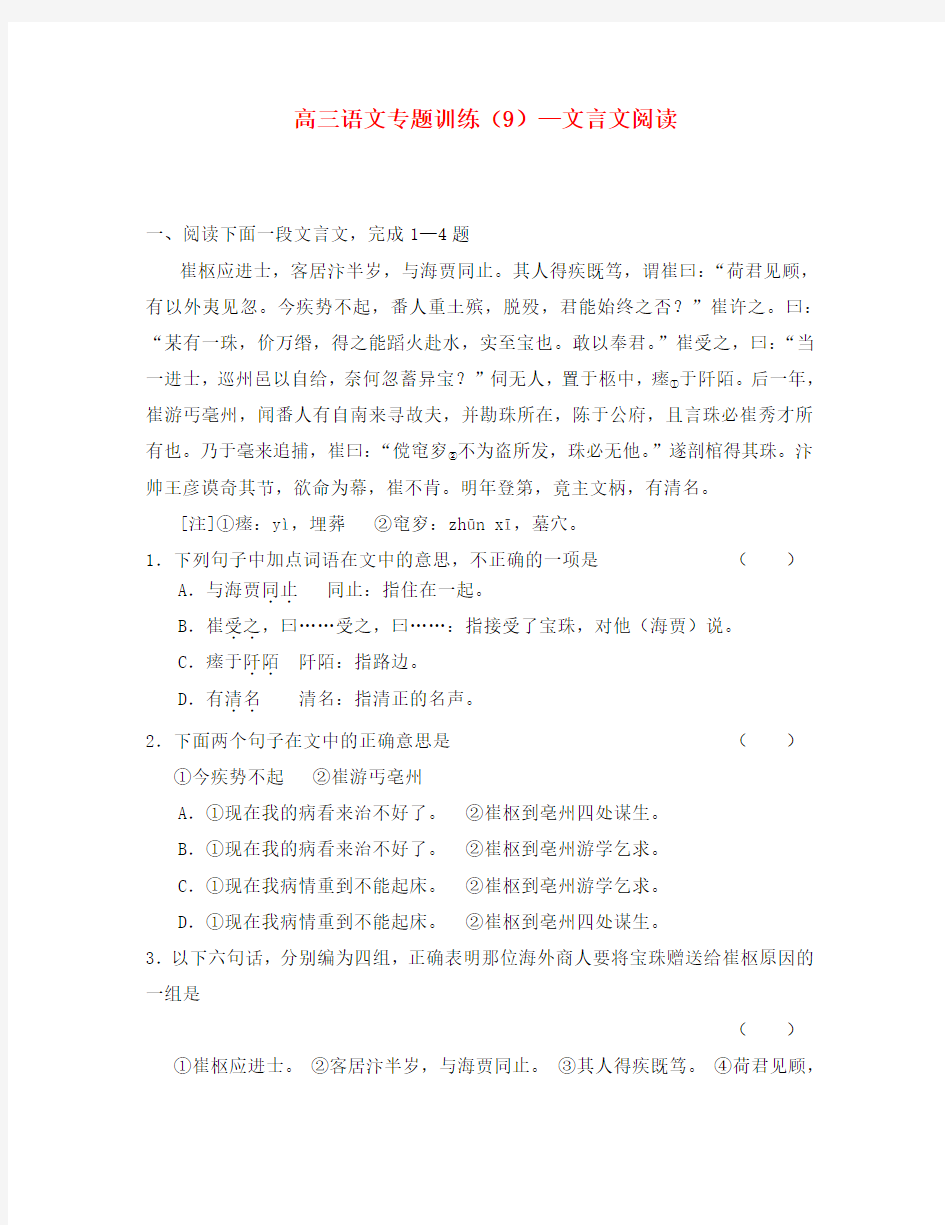

高三语文专题训练(9):文言文阅读(通用)

高三语文专题训练(9)—文言文阅读

一、阅读下面一段文言文,完成1—4题

崔枢应进士,客居汴半岁,与海贾同止。其人得疾既笃,谓崔曰:“荷君见顾,有以外夷见忽。今疾势不起,番人重土殡,脱殁,君能始终之否?”崔许之。曰:“某有一珠,价万缗,得之能蹈火赴水,实至宝也。敢以奉君。”崔受之,曰:“当

于阡陌。后一年,一进士,巡州邑以自给,奈何忽蓄异宝?”伺无人,置于柩中,瘗

①

崔游丐毫州,闻番人有自南来寻故夫,并勘珠所在,陈于公府,且言珠必崔秀才所

不为盗所发,珠必无他。”遂剖棺得其珠。汴有也。乃于毫来追捕,崔曰:“傥窀穸

②

帅王彦谟奇其节,欲命为幕,崔不肯。明年登第,竟主文柄,有清名。

[注]①瘗:yì,埋葬②窀穸:zhūn xī,墓穴。

1.下列句子中加点词语在文中的意思,不正确的一项是()

A.与海贾同止

..同止:指住在一起。

B.崔受之

..,曰……受之,曰……:指接受了宝珠,对他(海贾)说。

C.瘗于阡陌

..阡陌:指路边。

D.有清名

..清名:指清正的名声。

2.下面两个句子在文中的正确意思是()

①今疾势不起②崔游丐亳州

A.①现在我的病看来治不好了。②崔枢到亳州四处谋生。

B.①现在我的病看来治不好了。②崔枢到亳州游学乞求。

C.①现在我病情重到不能起床。②崔枢到亳州游学乞求。

D.①现在我病情重到不能起床。②崔枢到亳州四处谋生。

3.以下六句话,分别编为四组,正确表明那位海外商人要将宝珠赠送给崔枢原因的一组是

()

①崔枢应进士。②客居汴半岁,与海贾同止。③其人得疾既笃。④荷君见顾,

有以外夷见忽。⑤“……脱殁,君能终始之否?”崔许之。⑥某有一珠,价万缗,得之能蹈火赴火,实至宝也。

A.①②④B.①⑤⑥C.③④⑤D.②③⑥

4.下列评述不符合原文意思的一项是()A.崔枢精心护理病笃的海贾,并能始终如一,既无民族偏见,又见其心地善良仁厚。

B.海贾临终赠珠,极力渲染其昂贵与奇异,而崔枢却弃而不取,置珠棺中,故终得有

清名。

C.文中与番妇寻夫勘珠,官府前来追捕,目的在于反衬崔枢的品质清廉可贵。

D.崔枢不肯接受为汴帅幕僚,后终登进士第,进一步烘托了其耿直的性格。二、阅读《屈原列传》中的一段文字,完成文后问题

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间.之,可谓穷.矣。,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

1.上文空格里的原句是。

2.解释加点的字。A间: B穷:

3.把“靡不毕见”翻译成白话文。

4.分别引用原文中的一句话说明屈原创作“离骚”的原因和目的。

原因:。目的。

三、阅读《训俭示康》中的一段文字,完成1—5题

平生衣取蔽寒,食取充腹,亦不敢服垢弊以矫俗干名,但顺吾性而已。众人皆以奢靡为荣。吾心独以俭素为美。人皆嗤吾固陋,吾不以为病,应之曰:“孔子称‘与其不逊也宁固’,又曰‘以约失之者鲜[甲]’,又曰‘士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议;[乙]’,古人以俭为美德,今人乃以俭相诟病,嘻,异哉!”

1.解释加点的字 A 干: B 鲜:

2.从下列虚词中选择适当的两个词填入[甲][乙]处

焉矣乎耳也

3.下列各项与“士志于道而耻恶衣恶食者”句式不同的一项是

()

A.并以为国人之读兹编者勖B.使吏召诸民当偿者

C.虽有槁暴,不复挺者D.而诸将敢救者

4.将“与其不逊也宁固”翻译成白话文。

5.文中最能说明“但顺吾性而已”中“吾性”含义的一句话是。

四、阅读《<指南录>后序》中的一段文字,完成1—5题

未几,贾余庆等以祈请使诣北;北驱予并往,而不在使者之目。予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:“将以有为也。”至京口,得间.奔真州,即具以北虚实告东

西二阃,约以连兵大举。中兴机会,庶几在此。留二日,维扬帅下逐客之令。不得已,变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间。穷饿无聊,追购又急,天高地迥.,号呼靡及。

1.解释文中加点的词①间:②迥:

2.与“隐忍以行”中的“以”词性相同的一项是()A.至丹以荆卿为计,始速祸焉B.复之以掌,虚若无物

C.各各竦立以听D.而此山独以钟名,何也。

3.下列加点的词与“草行露宿”中“草”用法相同的一项是

()

A.使史更敝衣,草.屦,背筐B.常以身翼.蔽沛公

C.族.秦者秦也,非天下也D.烟.斜雾横,焚椒兰也

4.把“穷饿无聊,追购又急”翻译成白话文。

5.文天祥既然说“分当引决”,为什么又“隐忍以行”?(先用原文的一句话回答,然后把

它译成白话文)

①原句

②译文

五、阅读王国维《人间词话》中的一段话,完成1—2题

””,“”,无我之境也。有我之境,以我观物,故物皆着我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。古人为词,写有我之境者为多,然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。

1.按文意将以下诗句填入上文四个空处,顺序符合文中观点的一项是()

①采菊东篱下,悠然见南山②泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去

③寒波淡淡起,白鸟悠悠下④可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮

A.①②③④B.②③①④C.②④①③D.①③②④

2.下列说法,观点与材料不相符的一项是

()

A.所谓“有我之境”就是移情入境,使景物皆着上作者的感情色彩,如言“感时花溅

泪,恨别鸟惊心。”

B.所谓“无我之境”,是指纯然客观描写,不带作者感情色彩,“此时无声胜有声”即是。

C.所谓“有我之境”往往物以情迁,情缘物往,“念桥边红药,年年知为谁生”就是这

一类。

D.所谓“无我之境”,并非绝对没有作者的思想盛情,而是意与境妙合无垠,例如:“两

个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”。

六、阅读《战国策·秦策》中的一段文字,完成1—4题

乎?”苏子曰:“不甘茂亡秦,且之齐。出关,遇苏子。曰:“君闻夫江上之处女

①

闻。”曰:“夫江上之处女

②有家贫而无烛者,处女

③

相与语,欲去之。家贫无烛者将

去矣。谓处女

④

曰:‘妾以无烛故,常先至,扫室布席,何爱余明之照四壁者?幸以

赐妾,何妨于处女

⑤?妾自以有益于处女

⑥

,何为去我?’处女

⑦

相语,以为然,而留

之。今臣不肖,弃逐于秦而出关。愿为足下扫室布席,幸无我逐也!”苏子曰:“善,请重公于齐。”

1.文中“处女”字样有七处,每处都有标号(如①②……),下列组合中只包括“妾以无烛

故”的“妾”的一组是()A.①④⑤B.②③⑥C.④⑥⑦D.①②

2.“何爱余明之照四壁者”的正确意思是

()

A.为什么喜爱用余光去映照四壁呢?B.为什么喜爱四壁上空照的余光呢?

C.为什么吝惜那些空照四壁的余光呢?D.为什么吝惜余光空照在四壁上呢?

3.处女们对“无烛者”去留的态度变化的根本原因是()A.给他人方便于自己无大碍有小利B.给他人才方便于自己义利两全

C.留下“无烛者”对处女们无碍而有益D.留下“无烛者”等于多了一名勤杂工

4.甘茂对苏代说“愿为足下扫室布席”,意思是()A.愿做苏代的仆人为他洒扫B.愿追随苏代左右为他谋划

C.愿在齐国为官以帮助苏代D.愿借重苏代的帮助而仕齐

七、阅读甲、乙、两文,回答文后各题

[甲]楚绝齐,齐举兵伐楚。陈轸谓楚王曰:“王不如以地东解于齐,西讲于秦。”楚王使陈轸之秦。秦王谓轸曰:“子秦人也,寡人与子故也寡人不亻妄,不能亲国事也,故子弃寡人事楚王。今齐,楚相伐,或谓救之便,或谓救之不便,子独不闻吴人之游楚者乎?楚王甚爱之病故使人问之,曰:‘诚病乎?意亦思乎?’

’今轸将为王吴吟。

” (节选自《战国策》

[乙]张仪欺楚怀王,使之绝齐而献商于之地,陈轸谏曰:“张仪必负王,商于不可得而齐、秦合。是北绝齐交,西生秦患。”其言可谓善矣。然至云“不若阴合而阳绝于齐,使人随张仪,苟与吾地,绝齐未晚”,是轸不深计齐之可绝与否,但以得地为意耳。及秦负约,楚王欲攻之,轸又劝曰:“不如因赂之以一名都,与之并兵而攻齐,是我亡地于秦,取偿于齐也。”

且秦加亡道于我,乃欲赂以地,齐本与国,楚无故而绝之。宜割地致币,

卑词谢罪,复求其援,而反欲攻之,轸之说于是疏矣。

(节选自洪迈《容斋随笔》卷九) 1.下面两句中加点的字的正确读音与意思是

( )

①寡人不亻妄 ②且秦加亡.道于我 A .①n íng 有才智 ②w ú 不义

B .①n íng 善言辩 ②w ú 不义

C .①n ìng 有才智 ②w áng 灭亡

D .①n ìng 善良辩

②w áng 灭

亡

2标点符号应是

( )

A .①句号 ②逗号

B .①逗号 ②句号

C .①句号 ②句号

D .①逗号 ②逗号 3.乙文方框中应填上的一句话是

( )

A .此策却乘谬不义

B .此策尤乖不义

C .此策却得不偿失

D .此策尤得不偿失

4.分别比较下列每组句子中加点的字的意思,判断正确的一项是

( )

故子弃寡人事楚王。

故使人问之,曰:“诚病乎?意亦思乎?” 寡人与子故也。

齐本与国,楚国故而绝之。

A.两个“故”字相同,两个“与”字也相同。

B.两个“故”字相同,两上“与”字不相同。

C.两个“故”字不相同,两个“字”相同。

D.两个“故”字不相同,两个“与”字也不相同。

5.把下两句译成白话文

①臣不知其思与不思,诚思则将吴吟

译

②子独不可以忠为子主计,以其余为寡人乎?

译

6.下列对“陈轸答秦王问”一事的叙述,正确的一项是()A.陈轸对秦王未能明确在齐楚相伐一事上的立场有所不满,借讲典故告诫秦王应善待

楚国。

B.陈轸出使秦国是想争取秦王的帮助,用讽喻之法既能达到这一目的又不辱楚国的尊严。

C.陈轸身为楚使者,碍于当时的环境,故用讽喻之法向秦王表明自己将为秦效命的心迹。

D.陈轸对秦王的要求,既不能明确答复又不好拒绝,故岔开话题,让秦王不好再问下去。

八、阅读下面文言文,完成文后各题

齐大旱,逾时,景公召群臣问曰:“天不雨久矣,民且有饥色。吾使人卜,云祟在高上广水,寡人欲少赋敛以祠灵山,可乎?”群臣莫对。晏子进曰:“不可,祠此无益也。夫灵山固以石为身,以草木为发,天久不雨,发将焦,身将热,彼独不欲雨乎?祠之何益!”公曰:“不然,吾欲祠河伯,可乎?”晏子曰:“不可!河伯以水为国,以鱼鳖为民,天久不雨,水泉将下,百川将竭,国将亡,民将灭矣,彼独不欲雨乎?祠之何益!”景公曰:“公为之奈何?”晏子曰:“君诚避宫殿暴露,与灵山

河伯共忧,其幸而雨乎?”

于是景公出野居暴露。三日,天果大雨,民尽得种时。

1.对下列四句中加点的词语的解释,错误的一项是()A.齐大旱,逾时

..逾时:错过农时

B.寡人欲少赋敛

..以祠灵山赋敛:征收赋税

C.群臣莫对

..莫对:没有回答

D.君诚避宫殿暴露

..暴露:日晒雨露

2.下列各句中的“其”字与“其幸而雨乎”中的“其”字用法相同的是()

A.尔其.无忘乃父之志!B.其.孰能讥之乎?

C.安陵君其.许寡人!D.汝其.善抚之。

3.比较下列句子中加点字的意思,判断正确的一项是()天不雨.久矣寡人欲少赋敛以.祠灵山

彼独不欲雨.乎?河伯以.水为国

A.两个“雨”字相同,两个“以”字不同。

B.两个“雨”字不同,两个“以”字相同。

C.两个“雨”字相同,两个“以”字也相同。

D.两个“雨”字不同,两个“以”字也不相同

4.“与灵山河伯共忧”中的“忧”指的是

()

A.齐大旱,逾时。

B.天不雨久矣,民且有饥色。

C.天久不雨,发将焦,身将热

D.天久不雨,水泉将下,百川将竭,国将亡,民将灭矣。

5.翻译下列句子

①云祟在高山广水

译

②于是景公出野居暴露

译

6.下列对本文的短评,正确的一项是()A.处高位者要了解民情,与民同甘共苦,这样才能克服困难,渡过难关。

B.处高位者要虚心听取正确意见,并身体力行,才能克服困难,渡过难关。

C.处高位者要破除迷信,深入民众,这才能克服困难,渡过难关。

D.处高位者要廉洁自律,关心民间疾苦,这样才能克服困难,渡过难关。

九、阅读下面一段文言文,完成文后各题

戴胄,字玄胤,相州安阳人。性坚正,干局①明强,善簿最②……大理少卿缺,太宗曰:“大理,人命所系,胄清直,其人哉。”即日

..命胄。长孙无忌被召,不解佩刀入东上阁。尚书右仆射封德彝论监门校尉不觉,罪当死;无忌赎.。胄曰:“校尉与无忌罪均.,臣子于尊极不称误。法著:‘御汤剂、饮食、舟船,虽误皆死。’陛下录无忌功,原之可也。若罚无忌,杀校尉,不可谓刑。”帝曰:“法为.天下公,朕安得

阿亲戚

..,帝将可。胄曰:“不然。校尉缘无忌以致罪,法当轻。

..!”诏复议。德彝固执

若皆误,不得独死。”由是与校尉皆免。时选者盛集,有诡资萌冒牒取调③者,诏许

自首

..;不首,罪当死。俄有诈得者,狱具,胄以.法当流。帝曰:“朕诏不首者死,而今常流,是示天下不以.信,卿卖狱耶?”胄曰:“陛下登杀之,非臣所及。既属臣,敢亏法乎?”帝曰:“卿自守法,而使我失信,奈何?”胄曰:“法者,布大信于人,言乃一时喜怒所发。陛下以一朝忿将杀之,既知不可而置于法,此忍小忿,存大信也。若阿忿违信,臣为.陛下惜之。”帝大悟,从其言。……过尚书在丞。矜其贫,特诏赐钱十万。

注①干局:指人的处事能力。②簿最:财物出纳帐册。③取调:指选者获取委任。

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项()A.陛下登.杀之登:立即

B.校尉与无忌罪均.均:各人一半

C.朕安得阿.亲戚阿:偏袒

D.矜.其贫矜:怜悯

2.比较下列各句中“以”和“为”字的意义和用法,判断正确的一项是()

①胄以.法当流②是示天下不以.信③法为.天下公④臣为.陛下惜之

A.①句和②句相同,③句和④句相同B.①句和②句相同,③句和④句不同

C.①句和②句不同,③句和④句不同D.①句和②句不同,③句和④句相同

3.下列句子中加点词语同现代汉语用法相同的一项()A.即日

..D.诏许自首

..

..C.德彝固执

..命胄B.朕安得阿亲戚

4.翻译下列句子

①陛下录无忌功,原之可也。

译

②校尉缘无忌以致罪,法当轻。

译

③既属臣,敢亏法乎?

译

5.以下句子分别编为四组,全都说明戴胄执法公正的一组是

()

①臣子于尊极不称误②若罚罚无忌,杀校尉,不可谓刑

③校尉缘无忌以致罪,法当轻④俄有诈得者,狱具,胄以法当流

⑤陛下登杀之,非臣所及

A.①②③B.②③④C.③④⑤D.①③④

6.下列叙述符合原文思想内容的一项是

()

A.戴胄援引法律,犯颜直谏。他认为封德彝定长孙无忌监门校尉的罪轻重失当,所以

固请太宗复议。

B.戴胄引法典“虽误皆死”,劝太宗不要姑息长孙无忌的罪行而使重罪轻罚,更不应该

以地位高低而使同罪异法。

C.对“诈得者”太宗诏“不首者死”。但戴胄仍“以法当流,因而触怒太宗。而对太宗

的责难,他既据理力谏,又讲究劝谏艺术,终使太宗感悟。”

D.戴胄认为封德彝判校尉死罪,而让长孙无忌以功抵罪,于法无据;而圣旨“不首,

罪当死是感情用事,作为执法的依据有不妥之处。”

参考答案

九、文言文阅读

一、1.B(“对他说”,应为自言自语说) 2.A(“起”“游丐”都要根据语境加以引申) 3.C(应扣题

要求“赠珠原因”) 4.B(崔枢的清名不是为海贾保存宝珠而获得)

二、1.信而见疑 2.①离间②困厄;处境艰难 3.无不完全表现出来 4.盖自怨生也,以刺世事。

三、1.①求②少 2.[甲]矣 [乙]也 3.C(题干句和A、B、D三句都是定语后置句,而C项是假设

句) 4.与其骄纵,无宁固陋(与其骄著,不如简朴等) 5.吾心独以俭素为美。

四、1.①间隙,空子。②远 2.C(A、B、D三项的“以”都是介词“用”,只有C项和题干的“以”

都是助词,用于状语和谓语之间) 3.B(题干的“草”和B项的“冀”都是名词作状语,用法相同;

A项“草”和C项的“族都是名词作动词用,D项的“烟”名词主语) 4.困窘饥饿,没有依靠,(敌

人)悬赏追缉又紧。(句中的“穷”“无聊”“追购”是难点) 5.①将以有为也②(忍辱不死)是为

了将来有所作为啊!

五、1.C 2.B

六、1.D 2.C 3.B 4.D

七、1.C 2.A(“楚王甚爱之”是总括之说,独立成句;“病”,实际是独词分句,意为“吴人生了病”,

接下来说楚王派人慰问,这是“甚爱之”的一个例证。所以应在“楚王甚爱”后加句号,而“病”后加

逗号,“病,故……”构成一个完整的句子。) 3.B 4.D(第一个“故”字相当于“因此”,用在表

示结果的分句之首;第二个“故”字相当于“特意”,是起强调作用的副词。第一个“与”字是连接同

类词语的连词,第二个“与”字是“结交”、“亲附”之意) 5.①我们不知道

他是否思念吴国,果真

思念吴国就将发出吴地乡音。②先生难道不能以您的忠心为楚王谋划之余,也为我谋划吗? 6.C(“讽

喻之法”,指讲“吴人游楚者”的故事。A、B两项均未弄清陈轸的身份,陈轸使秦的一个重要目的就

是向秦表白心迹,即他是忠于秦的;D项“故岔开话题”的说法不对,没弄清陈轸讲典故的目的。)

八、1.D 2.B 3.A 4.B 5.①说是山神在高山上作怪,河伯老大河里作怪。

②于是齐景公走出宫

殿,露宿于野外。 6.A

九、1.B(均:等同) 2.C 3.D 4.①陛下念及长孙无忌的功劳,宽恕他是可以的。②校尉因为长

孙无忌而获罪,依法判处轻罪。③案件已经托付给我了,敢违背法律吗? 5.B 6.C(A项不符

合原文意思,太宗复议不是因为戴胄的请求,戴胄只是按法陈述,说明了皇上。B项中戴胄引法劝谏

的目的是要求对校尉的判决要合理,而不是针对长孙无忌。 D项中戴胄没有否定长孙无忌可以以功抵

罪,而校尉之罪和长孙无忌等同,判死罪不当。

(语文版)九年级语文(上)文言文阅读训练

九年级语文(上)文言文阅读训练 (一)愚公移山 河曲智叟笑而止之曰:"甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?"北山愚公长息曰:"汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙;孙又 生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?"河曲智叟亡以应。 操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍 南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。 1.下面各组加点词意思完全相同的一项是: ( ) A.汝心之固.固.国不以山溪之险B.河曲智叟笑而止.之曰担中肉尽,止.有剩骨 C.曾不能毁山之一毛.故五月渡泸,深入不毛. D.何苦.而不平必先苦.其心志 2.愚公认为两座山可以移走的理由,错误的一项是: ( ) A.有不可动摇的决心。 B.有无穷无尽的子孙。 C.这两座山不会再增高。 D.有操蛇之神的帮助。 3.用科学的眼光看,愚公移走两座大山是不必要的,而且结局是天帝派神搬走了两座大山也 是不可能的。作者之所以这样写,其目的是: ( ) A.宣扬封建迷信思想,夸大神的作用 B.反映我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。 C.宣传人定胜天,不必用科学,只须用苦力的思想。 D.批判不求进取、知难而退、不识时务的消极思想。 4.对下面句子理解错误的一句是: ( ) A.曾不若孀妻弱子:连孤儿寡妇都比不上。 B.虽我之死:虽然我死了。 C.天陇断焉:没有山冈高地阻隔了。 D.惧其不已也;害怕他不停地干下去。 5.智叟阻止愚公移山的理由是: ________________(用原文填写) 6.说明愚公和智叟辩论胜利的一句是________________(用原文填写) 7.愚公移山的目标是:________________________ (用未选部分的句子填写) 8.结尾说上帝被愚公的"诚"感动了,这个"诚"指的是什么? 答:_________________________________________________ 河曲智叟笑而止之日:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息日:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生 子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。1.《愚公移山》是一篇故事,选自《》。 2.下列句子中没有通假字的一项是 A.甚矣,汝之不惠。 B.寒暑易节,始一反焉。 C.河曲智叟亡以应。 D.子子孙孙无穷匮也。 3.解释下列句中加点的词。 (1)汝心之固.( ) (2)何苦 ..而不平?( ) 4.翻译下面的句子。 (1)甚矣,汝之不惠。 (2)曾不若孀妻弱子。 5.因为愚公的年龄将近九十,因此智叟用“”(用原文回答)作为理由阻止愚公移山,他的话句句含有语气。但愚公先斥智叟的“固不可彻”,后智叟的理由,他认为两座山可以移走,其理由是,结果愚公取得了辩论的 胜利,文中的“”一句就证明了这一点。 6.这段文字是全文的核心,反映了我国古代人民在人和自然关系问题上两种对立的观点。智叟从 静止的观点出发,认为;而愚公从发展的观点出发,认为。全段说明了智叟不智,愚公不愚。 7.《愚公移山》积极意义是 (二)捕蛇者说 阅读下面文言文选段,完成8~11题。(10分) [甲]潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻.,影布石上,怡然不动,尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

文言文阅读专题训练练习全集含解析

文言文阅读专题训练练习全集含解析 一、中考语文文言文阅读 1.阅读下面的文言文,完成小题。 人有馈一木者,家僮①曰:“留以为梁。”余曰:“木小不堪也。”僮曰:“留以为栋。”余曰:“木大不宜也。”僮笑曰:“木一也,忽病②其大,又病其小。”余曰:“小子听之,物各有宜用也,岂惟木哉?” 他日,为余生炭满炉,烘人。余曰:“太多矣。”乃尽湿③之,留星星三二点,欲明欲灭。余曰:“太少矣。”僮怨曰:“火一也,既嫌其多,又嫌其少。”余曰:“小子听之,情各有所适也,岂惟火哉?” (节选自吕坤《呻吟录》)【注】①僮:未成年的仆人。②病:担心,忧虑。③湿:名词活用作动词,淋湿。(1)解释下列句子中划线的词语。 ①人有馈一木者馈:________ ②木小不堪也堪:________ ③为余生炭满炉余:________ ④乃尽湿之乃:________ (2)翻译下面句子。 小子听之,物各有宜用也,岂惟木哉? (3)小明性格内向,妈妈常常为此担心。请你从小明的角度,结合这篇文言文内容,给妈妈说几句话,加以劝慰。 【答案】(1)馈赠,赠送;胜任,胜用;我;于是,就 (2)你听我说这个道理,事物各自有适宜的用途,哪里只是木头才这样呢? (3)示例1:事物各自有适宜的用途,我性格内向,也一定有我的用武之地。 示例2:正如炉火太大太小都不好,我也会在性格上作一些改变的。 【解析】【分析】⑴①有人送来一根木料。馈,赠送。②木料太小,不能做房梁。堪,能承受。③为我生炉子,装了满炉子炭。余,我。④就都用水浇灭了。乃,就。 ⑵对重点句子的翻译,要忠于原文、不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意义为辅。重点词语有:宜,合适;岂,难道;句意为:小子,你听我说,物品各有它的用处。岂只是木料呢! ⑶本文通过同一木料“我”的不同评价,告诉了我们的道理是:事物都有它合适的用途。小明性格内向,妈妈大可不必为此担心。不是说内向就是坏事,其实内向的人思维缜密和谨慎,外向的人是发散性的思维,很明显的一点是外向的人是先说话再考虑,内向的人是先考虑再说话。 故答案为:⑴① 馈赠,赠送;② 胜任,胜用;③ 我;④ 于是,就。 ⑵你听我说这个道理,事物各自有适宜的用途,哪里只是木头才这样呢? ⑶示例1:事物各自有适宜的用途,我性格内向,也一定有我的用武之地。 示例2:正如炉火太大太小都不好,我也会在性格上作一些改变的。 【点评】⑴本题考查对文言实词的理解能力。答题时应注意,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

七年级课外文言文阅读训练含答案)

七年级课外文言文阅读训练(含答案) 一 先公(指欧阳修)四岁而孤,家贫无资。太夫人以荻(与芦苇相似的草本植物)画地,教以书字。多诵古人篇章。使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里(街坊)士人家借而读之,或因而抄录。抄录未毕,已能诵其书,以至昼夜忘寝食,唯读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。 1、选出下列加点字解释有误的一项:( ) A、以荻画地以:用 B、教以书字:写 C、使学为诗为:作为 D、及其稍长及:等到 2、欧阳公“自幼所作诗赋文字,下笔已如成人”的最根本原因是:( ) A、欧阳修聪明过人 B、太夫人教子有方 C、闾里士人家慷慨借书 D、欧阳修刻苦攻读 3、将下列语句翻译成现代汉语 (1)多诵古人篇章。 (2)唯读书是务。 二守株待兔 宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。(16分) 4、解释文中加点的词。 ①兔走触株()②因释其耒而守株() ③冀复得兔()④而身为宋国笑() 5、下列句子中加点的“为”与“而身为宋国笑”中的“为”意思相同的一项是() A、舌一吐而二虫尽为所吞 B、为人谋而不忠乎 C、始悟为山市 D、此何遽不为福乎 6、翻译文中画线的句子。 7、为什么宋人不会再得到兔子? 三 郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”

8、给加点字注音并解释。 (1)先自度其足()()(2)吾忘持度()() (3)宁信度()() 9、翻译下列句子。 郑人有欲买履者, 先自度其足, 而置之其坐。 10、《郑人买履》告诉我们什么道理? 11、探究:文中“之”字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之”是什么意思,或有什么作用。 而置之其坐()至之市()而忘操之() 反归取之()何不试之以足()、 四 蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。 西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?是故聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏而不学者,自败者也。昏与庸,可限而不可限也;不自限其昏与庸而力学不倦者,自力者也。 12、解释文段中加点的词语。 ①蜀之鄙有二僧:______ ___ ②吾欲之南海:__ ________ ③顾不如蜀鄙之僧哉:______ __ ④是故聪与敏_______ ___ 13、翻译划横线的语句。 __________________________ __________________ 14、作者分别举“贫者”“富者”的例,采用的是一种________方法,这样写,是为了说明人之为学,关键在_____ _______。 五、王冕僧寺夜读《宋学士文集》 王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。暮归,忘其牛,父怒挞之。已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖,;冕小儿,恬若不知。 15、结合文意,解释下列句中加点的词。

2020-2021部编语文小升初文言文阅读及专项练习50篇(含答案)

2020-2021部编语文小升初文言文阅读及专项练习50篇(含答 案) 小升初文言文阅读理解1:赵襄主学御 赵襄主学御于王子期①,俄而与子期逐②,三易马而三后③。襄主曰:“子之教我御,术未尽也。”对曰:“术已尽,用之则过也。凡御之所贵,马体安于车,人心调④于马,而后可以追速致远。今君后则欲速臣,先则恐逮于臣。夫诱⑤道争远,非先则后也。而先后心皆在于臣,尚何以调于马?此君之所以⑥后也。” 【导读】王子期教赵襄主学御,特别指出:“凡御之所贵,马体安于车,人心调于马,而后可以追速致远。”其实我们做任何事情皆如此,要全神贯注,目标明确。 【注释】①赵襄主:赵襄子。御:驾车。王子期:古时善于驾车的人。②逐:追赶,这里指驾车赛马。③易:更换。后:方位名词做动词,落后。④调:谐调。 ⑤诱:引导。⑥此……所以:这就是……的原因。 【阅读精练】 一、解释加点的词。 1.赵襄主学御于.王子期(向) 2.术未尽.也(穷尽) 3.先则恐逮于.臣(被) 4.夫.诱道争远(发语词) 二、翻译。 1.术已尽,用之则过也。 技术已经全教给你了,(但你)在使用时出了错。 2.人心调于马,而后可以追速致远。 人的精神和马相谐调,之后才可以追上那跑得快的,到达远方的目的地。 3.而先后心皆在于臣,尚何以调于马? 而不论领先还是落后,您的精神都集中在我的身上,还怎么和马相谐调呢? 三、你认为赵襄王落后的原因是什么?你赞成王子期的看法吗? 答:驾车讲究人的精神和马相谐调,注意力在前方目的地,而赵襄主却将注意力集中在王子期身上。赞成。其实做任何事情都是同样的道理。 小升初文言文阅读理解2:黄鲁直敬重苏轼 时声实相上下为问,则离席惊避曰:“庭坚望东坡,门弟子耳,安敢失其序哉?”今江西君子曰“苏黄”者,非鲁直本意。 (选自宋?邵博《邵氏闻见后录》) [注释]①鲁直:即黄庭坚,字鲁直,他是北宋著名文学家。②东坡:即苏轼。 [文化常识]“江西”及其他。上文有“今江西君子曰”,其中“江西”并非指江西省,而是指长江以西的地区。长江由西向东,但自九江至南京,其流向为东北方向,因此出现了“江西”、“江东”的现象。“江西”古指长江以北的安徽、江苏一部分地区;“江东”指长江以南的安徽、江苏及浙江一部分地区。由此可知,古人说的“江西”不等于今之江西省。 [思考与练习] 1.解释:①县②门③耳 2.翻译:①每蚤作,衣冠荐香,肃揖甚敬;②安敢失其序哉? 。

九年级上文言文阅读练习

九年级上文言文阅读练习 阅读《陈涉世家》一文的节选文字,完成下列题目。 陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”陈涉太息曰:“嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!” 二世元年七月,发闾左适戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。乃行卜。卜者知其指意,曰:“足下事皆成,有功。然足下卜之鬼乎!”陈胜、吴广喜,念鬼,曰:“此教我先威众耳。”乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰“大楚兴,陈胜王”。卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。 1、下面句子中加点词语的解释, A、会天大雨会:() B、等死,死国可乎等:() C、扶苏以数谏故数:() D、陈胜王王:() 2、下面句子中的“之”字没有指代作用的一项是() A、怅恨久之 B、二世杀之 C、楚人怜之 D、固以怪之矣 3、翻译下列句子 A、旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。 B、今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。 4、下面对选文的分析,不正确的一项是() A、陈胜用“燕雀安知鸿鹄之志”表明自己是一个有远大抱负的人。 B、“天下苦秦久矣”说明百姓痛恨秦王朝的残暴统治,处处积蓄着反抗的力量。 C、陈胜打出扶苏、项燕的旗号,寄托了对二人的怀念,并立志替二人报仇。 D、陈胜、吴广派人“置书鱼腹”和“篝火狐鸣”是为起义做舆论准备。 阅读选文,完成下列题目。 陈涉世家(节选) 吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。藉第令毋斩,而戍死者固十六七。且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称大楚。为坛而盟,祭以尉首。陈胜自立为将军,吴广为都尉。攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东,攻铚、酂、苦、柘、谯皆下之。行收兵。比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。攻陈,陈守令皆不在,独守丞与战谯门中。弗胜,守丞死,乃入据陈。数日,号令召三老、豪杰与皆来会计事。三老、豪杰皆曰:“将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜为王。”陈涉乃立为王,号为张楚。当此时,诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。(节选《史记·陈涉世家》) 1、1、用“/”给文中画线句子划分朗读节奏(只划三处)。 乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东

文言文阅读专项训练及答案(精选)

文言文阅读专项训练及答案(精选) 一、初中文言文练习题 1.阅读下面文言文,完成下列小题。 【甲】 张元忭字子荩,别号阳和,越之山阴人。父天复,行太仆卿。隆庆戊辰,太仆就逮于滇,先生侍之以往。太仆释归,先生如京讼冤。事解,又归慰太仆于家。一岁之中,往来凡三万余里,年逾三十二发白种种,其至性如此。辛未,登进士第一人,授翰林修撰。万历己卯,教习内书堂。先生谓“寺人在天子左右,其贤不肖为国治乱所系”。因取《中鉴录》谆谆诲之。丁亥升左春坊左谕德,兼翰林侍读。明年三月卒官,年五十一。 (选自《明儒学案,有删减》) 【乙】 公生而古貌魁然,稍长好读书。安人①怜之,戒无溺苦于学。公乃张灯幕中候母寝夜颂不令母知。总角时,岳岳②负意气,数矢口谈时政得失,人物减否。太仆公故抑之,不答也。会杨忠慜③谏死,公遥为诔④词,慷慨泣下沾衿。太仆公乃色喜,大奇之。尝读书至朱子《格言篇》,辄乙⑤其处而沉思。……有异母弟二人,太仆公病以属公。公扮⑥之,恩义隆备。居常饭脱粟,衣洗补,而贩施宗党若弗及。盖公行益,力追古人。 (选自《续藏书》,有删减)【注】①安人:指张元忭之母。②岳岳:锋芒毕露的样子。③杨忠慜(mǐn):明代大儒,谏臣。④诔(lěi):致悼词。⑤乙:读书时勾画记号。⑥扮(fěn):合并。 (1)用现代汉语写出下列句子中划线词的意思。 ①因取《中鉴录》________ ②三月卒官________ ③安人怜之________ ④病以属公________ (2)文中画横线句未作断句,请仔细揣摩,用现代汉语写出句子意思。 公乃张灯幕中候母寝夜颂不令母知。 (3)小传讲求记述简略,但人物形象鲜明。【甲】【乙】两文在刻画张元忭这一人物时使用了不同描写方法,请从下列句子中任选一句简要评析。 ①一岁之中,往来凡三万余里,年逾三十二发白种种,其至性如此。 ②太仆公乃色喜,大奇之。 (4)明代政治家王锡爵在为张元忭撰写的铭文中赞道:“尔贞尔介,而表正儒林。式如玉,式如全。”意思是,张元忭如金似玉的品性可做儒林的表率。结合上述诗、文中张元忭的言谈行事,谈谈中国传统儒者有怎样的精神追求。 【答案】(1)于是,就(因此);死,去世;怜惜,怜爱;同“嘱”,嘱咐,嘱托 (2)张元忭就把灯点在帐幕中,等母亲睡了才开始读书,不让母亲知道。 (3)①此句运用了细节描写(或外貌描写),张元忭30多岁就已“白发种种”,究其原因,是张元忭为父亲“就逮”一事四处奔波、忧思烦愁,由此体现其至情、至性、至孝的品质。②此句运用了侧面描写,通过对太仆公“色喜”“奇之”的描写,衬托出张元忭年少多

高中文言文阅读训练60篇及答案

高中文言文阅读训练60篇及答案(1-20) 1.班昭续《汉书》 扶风①曹世叔妻者,同郡班彪②之女也,名昭,字惠班。博学高才。世叔早卒,有节行法度。兄固著《汉书》,其八表及天文志未及竟而卒。和帝诏昭就东观藏书阁③踵而成之。帝数召入宫,令皇后诸贵]人师事焉,号曰“大家”。每有贡献异物,辄诏大家作赋颂。时《汉书》始出,多未能通者,同郡马融伏于阁下,从昭受读。 (选自《后汉书?曹世叔妻传》) [注释]①扶风:古地名,今陕西境内。②班彪:当时著名学者。③东观藏书阁:皇家藏书楼。 [文化常识] 女文史家。班昭是中国历史上第一个女文史家。她帮助哥哥班固完成了未竟的事业,而且对阐述《汉书》起到了重要作用,她的诗赋在当时也很著名。女性精通文史的在中国历史上不多,另一个是汉末的蔡文姬(蔡琰,见后文),还有一个是宋朝的李清照,她是杰出的女词人,她早年还同丈夫一起研究金石书画。 [思考与练习】 1.解释:①竞_________②辄_________ 2.翻译:①和帝诏昭就东观藏书阁踵而成之②师事焉

2.蔡文姬求情 董祀为屯田都尉①,犯法当②死。文姬③诣曹操请之。时公卿、名士及远方使驿④坐者满堂。操谓宾客曰:“蔡伯喈女在外,今为诸君见之。”及文姬进,蓬首徒行,叩头请罪,音辞清辩,旨甚酸哀,众皆为改容。操曰:“诚实相矜,然文状⑤已去,奈何?”文姬曰:“明公⑥厩马万匹,虎士成林,何惜疾足一骑,而济垂死之命乎!”操感其言,乃追原⑦祀罪。 (选自《后汉书?董祀妻传》) [注释】①屯田都尉:职官名称。②当:判决。③文姬:蔡文姬。④使驿:使者。 ⑤文状:文书。⑥明公:对曹操的敬称。⑦原:原谅,此指赦罪。 [文化常识] 蔡文姬。蔡文姬名琰,字文姬,东汉末年的女诗人,其父即蔡邕(字伯喈)。她博学有才辩,通音律。初嫁卫仲道。夫亡后归母家。遇汉末大乱,为董卓部将所虏,归南匈奴左贤王,居匈奴12年,有子女二人。曹操平定中原后,念蔡邕无后代,便以重金赎归,再嫁董祀。她凭记忆写出了四百多篇古文。她的《悲愤诗》及琴曲歌辞《胡笳十八拍》最为著名。当代戏剧家曹禺创作有话剧《蔡文姬》。 [思考与练习] 1.解释:①诣_________②徒_________③厩_________④虎士_________ 2.翻译:①旨甚酸哀,众皆为改容;②诚实相矜;③济垂死之命。 3.理解:“操感其言”属什么句式?

文言文阅读训练人物传记五十篇

文言文阅读训练人物传记五十篇(1)(1)张纲传 张纲少明经学,虽为公子,而厉布衣之节,举孝廉不就,司徒辟为侍御史。时顺帝委纵宦官,有识危心。纲常慨然叹曰:“秽恶满朝,不能奋身出命扫国家之难,虽生,吾不愿也。”汉安元年,选遣八使徇行风俗,皆耆儒知名,多历显位,唯纲年少,官次最微。余人受命之部,而纲独埋其车轮于洛阳都亭,曰:“豺狼当路,安问狐狸!”帝虽知纲言直,终不忍用。时,广陵贼张婴等众数万人,杀刺史、二千石,寇乱扬、徐间,积十余年,朝廷不能讨。以纲为广陵太守。前遣郡守,率多求兵马,纲独请单车之职。既到,乃将吏卒十余人,径造婴垒,以慰安之,求得与长老相见,申示国恩。婴初大惊,既见纲诚信,乃出拜谒。纲延臵上坐,问所疾苦。乃譬之曰:“前后二千石多肆贪暴,故致公等怀愤相聚。二千石信有罪矣,然为之者又非义也。今主上仁圣,欲以文德服叛,故遣太守,思以爵禄相荣,不愿以刑罚相加,今诚转祸为福之时也。若闻义不服,天子赫然震怒,大兵云合,岂不危乎?若不料强弱,非明也;充善取恶,非智也;去顺效逆,非忠也;身绝血嗣,非孝也;背正从邪,非直也;见义不为,非勇也;六者成败之几,利害所从,公其深计之。”婴深感悟,明日,将所部万余人与妻子面缚归降。纲乃单车入婴垒,散遣部众,任从所之;子弟欲为吏者,皆引召之。人情悦服,南州晏然。天子嘉美,征欲擢用纲,而婴等上书乞留,乃许之。纲在郡一年,年四十六卒。百姓老幼相携,诣府赴哀者不可胜数。张婴等五百余人制服行丧,负土成坟。(《后汉书〃张纲传》) 张纲单骑诣贼垒,谕张婴而降之,言弭盗者侈为美谈。然纲卒未几,婴复据郡以反,纲何尝能弭东南之盗哉!民行为盗,无以自容,使游泳于非逆非顺之交,翱翔而终思矫翮;抑且宠而荣之,望其悔过自惩而不萌异志,岂能得哉?张纲者,以缓一时之祸,而不暇为国谋也,何足效哉!(王夫之《读通鉴论》) 1.对下列句子中加点的词语解释,不正确的一项是() A.厉布衣之节厉:劝勉。 B.征欲擢用纲擢:提拔 C.南州晏然晏:安定。 D.言弭盗者侈为美谈侈:夸耀 2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是() A. 而纲独埋其车轮于洛阳都亭事不目见耳闻而臆断其有无 B. 思以爵禄相荣以乱易整,不武 C. 公其深计之惧其不已,告之于帝 D. 使游泳于非逆非顺之交与尔三矢,尔其无忘乃父之志

初中九年级文言文阅读专项练习详细答案

初中九年级文言文阅读专项练习详细答案 一、初中文言文练习题 1.阅读下面的文字,完成下面小题 秦将伐魏。魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋奈何?”孟尝君曰:“有诸侯之救则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也。” …… 又北见燕王曰:“先日公子常约两王之交矣。今秦且攻魏,愿大王之救之。”燕王曰:“吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?”田文曰:夫行数千里而救人者,此国之利也。今魏王出国门而望见军,虽欲行数千里而助人可得乎?”燕王尚未许也。 田文曰:“臣效便计于王,王不用臣之计,文请行矣,恐天下之将有大变也。”王曰:“大变可得闻乎?”曰:“秦攻魏,而燕不救魏,魏王折节割地以国之半与秦,秦必去矣。秦已去魏,魏王悉韩、魏之兵,又西借秦兵,以因赵之众,以四国攻燕,王且何利?利行数千里而助人乎?利出燕南门而望见军乎?” 燕王曰:“子行矣,寡人听子。”乃为之起兵八万车二百乘以从田文。 (选自《战国策》,有删改)(注)①孟尝君:即田文,此时在魏国为相。②效:献,呈献。 (1)下列对句中划线词的理解,不正确的一项是() A. 魏王闻之闻:听说 B. 寡人愿子之行也愿:愿望 C. 燕王尚未许也许:答应 D. 王且何利利:好处 (2)为文中画线的语句断句,正确的一项是() A. 乃为之/起兵八万/车二百/乘以从田文 B. 乃为之起兵八万/车二百/乘以从田文 C. 乃为之起兵八万/车二百乘/以从田文 D. 乃为之起/兵八万/车二百乘/以从田文(3)下列对文本的理解,不正确的一项是() A. 得知秦国将要攻打魏国的消息,魏王连夜召见孟尝君询问对策。 B. 孟尝君认为,如果有其他诸侯国的救援,魏国就可以得到保全。 C. 起初,燕王以连续两年收成不好和路途遥远为由婉拒救助魏国。 D. 孟尝君提醒燕王,秦王攻占魏国后马上就会组织联军进攻燕国。 (4)把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。 ①今魏王出国门而望见军,虽欲行数千里而助人可得乎?” ②魏王折节割地以国之半与秦,秦必去矣。 【答案】(1)B (2)C (3)D (4)①(1)现在魏王出城门盼望燕军,其它诸侯即使想跋涉几千里来帮助,可以做到吗?②魏王降低身份、委屈自己割让土地,将半个魏国(的土地)割让给秦国,秦军一定会离开。 【解析】【分析】(1)B.“寡人愿子之行也”翻译为“寡人希望您能出行游说”,“愿”意思是“希望”。故选B。

初中语文文言文阅读专题训练专项训练及答案

初中语文文言文阅读专题训练专项训练及答案 一、中考语文文言文阅读 1.阅读下面的文言文,完成小题。 元德秀,字紫芝,河南人。少孤,事母孝,举进士,不忍去左右,自负母入京师。既擢第①母亡,庐墓倒,食不盐酪,藉无茵席。德秀不及亲在而娶,不肯婚,人以为不可绝嗣,答曰:“兄有子,先人得祀,吾何娶为?”初,兄子襁褓丧亲,无资得乳媪,德秀自乳之,数日湩②流,能食乃止。 有盗系狱,会虎为暴,盗请格虎自赎。吏白:“彼诡计,且亡去,无乃为累乎?”德秀曰:“许之矣,不可负约。即有累,吾当坐,不及馀人。”明日,盗尸虎还,举县嗟叹。 所得俸禄,悉衣食人之孤遗者。岁饥,日或不爨③,陶然弹琴以自娱。天宝十三载卒,家惟枕履箪瓢而已。族弟结哭之恸,或曰:“子哭过哀,礼欤?”结曰:“若知礼之过,而不知情之至。大夫生六十年未尝求足,未尝有十亩之地、十岁之僮,未尝完布帛而衣、具五味之餐。吾哀之,以戒荒淫贪佞、绮纨粱肉之徒耳。” (选自《新唐书·列传》,有删节)【注】①擢第:科举考试得中。②湩(dóng):乳汁,这里指汤汁。③爨(cuàn):烧火做饭。 (1)解释文中划线词的意思。 ①庐基侧________ ②会虎为暴________ (2)下列划线词在句子中的意义和用法,相同的项是() A. 数日湩流,能食乃止问今是何世,乃不知有汉(《桃花源记》) B. 无乃为累乎是亦不可以已乎(《孟子·鱼我所欲也》) C. 悉衣食人之孤遗者余故道为学之难以告之(《送东阳马生序》) D. 陶然弹琴以自娱寡人欲以五百里之地易安陵(《唐雎不辱使命》) (3)用现代汉语翻译下列句子。 ①兄有子,先人得祀,吾何娶为? ②若知礼之过,而不知情之至。 (4)我们应该从元德秀身上学可哪些优秀品质? 【答案】(1)搭建庐舍;适逢,正赶上 (2)B (3)①哥哥有儿子,能够祭祀祖先,我为什么要娶妻呢?②你只知道我失了礼节,却不知道我悲伤到了极点。 (4)①尊老爱幼;②诚信务实;③廉洁爱民。 【解析】【分析】(1)①根据对文言词语的积累及句意理解词语意思“庐”,名词用如动词,建庐舍;:会:古今异义词,适逢,正赶上。 (2)A副词,才,/副词,竟,竟然;B都是语气助词,表疑问;C助词,定语后置标志/助词,的;D;连词,表目的,用来/介词,用。 (3)翻译文言文句子,首先看是否为特殊句式,然后再把关键词语翻译准确,最后再根据现代汉语的规范翻译。①得祀:得到祭祀;何……为:做什么。这是一个反问句,翻译

(语文)语文文言文阅读专题训练练习题含答案及解析

(语文)语文文言文阅读专题训练练习题含答案及解析 一、中考语文文言文阅读 1.阅读下面文言文,完成小题。 季布 司马迁 孝惠时,(季布)为中郎将。单于尝为书嫚①吕后,不逊,吕后大怒,召诸将议之。上将军樊哙曰:“臣愿得十万众,横行匈奴中。”诸将皆阿吕后意,曰“然”。季布曰:“樊哙可斩也!夫高帝将兵四十余万众,困于平城,今哙奈何以十万众横行匈奴中,面欺!且秦以事於胡,陈胜等起。于今创痍未瘳②”,哙又面谀,欲摇动天下。”是时殿上皆恐,太后罢朝,遂不复议击匈奴事。 季布为河东守,孝文时,人有言其贤者,孝文召,欲以为御史大夫。复有言其勇,使酒难近③。至,留邸一月,见罢④。季布因进曰:“臣无功窃宠,待罪河东。陛下无故召臣,此人必有以臣欺陛下者。今臣至,无所受事,罢去,此人必有以毁臣者。夫陛下以一人之誉而召臣,一人之毁而去臣。臣恐天下有识闻之有以窥陛下也。”上默然惭,良久曰:“河东吾股肱⑤郡,故特召君耳。” (节选自《史记·季布乐布列传》)【注】①嫚:侮辱。②瘳(chōu):(伤、病)痊愈。③使酒将近:意思是,爱喝酒使性子,令人难以亲近。④见罢:意思是,文帝见过就不理他了。⑤股肽:这里是“重要”的意思。 (1)下列句子朗读节奏划分不正确的一项是() A. 单于/尝为书熳吕后 B. 欲/以为御史大夫 C. 上默/然惭 D. 故/特召君耳 (2)解释文中划线的词。 ①是________ ②贤________ ③恐________ (3)翻译文中画线词句。 ①哙又面谀,欲摇动天下。 ②夫陛下以一人之誉而召臣,一人之毁而去臣。 (4)概括选文所写的两件事,并说说季布的性格特点。 【答案】(1)C (2)这;才能;担心,害怕 (3)①(而)樊哙又当面阿谀逢迎,想要使天下动荡不安。②陛下因为一个人的赞誉就召见我,又因为一个人的毁谤而让我离开。 (4)①匈奴单于写信侮辱吕后,吕后大恼,面对着樊哙的“勇猛”想要横扫匈奴,吕后欣慰至极,可是季布却义正言辞摆事实讲道理,勇敢指出樊哙的弊病。②季布担任河东郡守时,受人推荐面见汉文帝,后因流言,不被重用。季布因此向汉文帝进言,指出皇帝偏听偏信,缺乏公正判断力,会影响世人对皇帝的评判,皇帝惭愧解释。从这两件事可以看出季布是一个不阿谀逢迎、不随声附合,不畏权贵亦能直言进谏的人。

小学文言文课外阅读解题步骤及练习题50篇含答案

小学文言文课外阅读解题步骤及练习题 50篇含答案 文言文阅读解题的四个步骤(供参考): 第一步:快速浏览题目 课外文言文阅读试题有个特点:有的题目选项出示了文中某些关键字词的意思:有的题目则提示了文言文的主要内容。浏览题目,有助于同学们初步了解文言文的大致意思。所以,接到课外文言文阅读文段,首先应该快速浏览文段后的题目。 第二步:仔细分析标题 一般而言,课外文言文阅读文段都会给出标题。教师要指导学生留意并仔细分析文段的标题。因为大部分标题本身就概括了文言文的主要内容。例如,在一次测试中,考了一个“楚人学舟”的课外文言文阅读文段。这个主谓结构的标题概括了文段的主要内容,我们看了标题就知道文段的主要内容了。总之,仔细分析文段的标题,可使我们快速理解文言文的主要内容。 第三步:结合注释速读全文 课外文言文阅读文段,对于一些难懂的文言字词一般都会给出注释。这些注释有助于同学们准确理解文言文的主要内容。所以,教师应提醒学生千万别忽略这些注释,而应结合注释速读全文。另外,需要注意的是教师要提醒学生,在阅读全文的过程中,碰到“拦路虎”,千万别停下来苦苦思索,而应继续阅读。总之,速读全文,不求完全读懂,能明白文章的大致意思就可以了。 第四步:“对症下药”解答问题。 课外文言文阅读问题设计有三种类型,即词语解释题、句子翻译题和内容理解题。对于不同的题目则采用不同的解题方法: (1)词语解释题:这类题目多数是考查文言实词中一词多义的现象,而这些文言实词基本上都是同学们在课内文言文中学习过的。解题时,应先套用我们学习过的文言实词的意思,再联系上下文检验,经检验意思通顺,则为正确答案。 (2)句子翻译题:翻译句子应该在直译的基础上意译。首先,在草稿上把关键的字词的意思解释出来(直译);然后,将句子的大致意思写出来(意译)。在翻译句子时需要注意以下几个问题:①年号、人名、地名、官名、物名、书名、国名等专有名词保留原样,不用翻译。例如:“庆历(年号)四年春,滕子京(人名)谪守巴陵郡(地名)”。可把这个句子译为:庆历四年的春天,滕子京被贬了官,做了巴陵郡的太守②句子中没有实际意义的词语应删去。例如:“陈胜者,阳城人也”。“者……也”表判断,无义,应删去。可把这个句子译为:陈胜是阳城人。 文言文中有些特殊句式(如主谓倒装、宾语前置、状语后置等倒装句)和现代汉语的语序不一样,翻译时要作适当的调整。例如:“甚矣,汝之不惠(主谓倒装)!”可把这个句子译为:你的不聪明也太严重了。 ④所翻译的句子若是省略句,则要把省略了的成份增补出来。例如:“乃丹书帛曰‘陈胜王’(省略主语)。”可把这个句子译为:他们(主语)就用朱砂在绸子上写上‘陈胜王’三个字。 (3)内容理解题。解决这种类型的题目有三种方法:第一,引用原文句子回答;第二,摘录原文关键的词语回答;第三,用自己的话组

九年级上课外文言文阅读练习题及答案

九年级上课外文言文阅读练习题及答案 一、(31分)黔之驴 黔无驴,有好事者船载以入。至则无可用,放之山下。虎见之,庞然大物也,以为神,蔽林间窥之。稍出近之,慭慭然,莫相知。 他日,驴一鸣,虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。然往来视之,觉无异能者;益习其声,又近出前后,终不敢搏。稍近,益狎,荡倚冲冒。驴不胜怒,蹄之。虎因喜。计之曰:“技止此耳!”因跳踉大阚,断其喉,尽其肉,乃去。 [注释]慭慭:yìn yìn,谨慎小心的样子。阚:hǎn,虎叫声。 1、解释下列加粗的字。(4分) 船载以入()驴不胜怒()技止此耳()乃去() 2、解释下面每组中指定的词。(10分) ①然:庞然大物()然往来视之() ②因:因跳踉大阚()罔不因势象形() ③耳:技止此耳()无丝竹之乱耳(耳朵) ④且:以为且噬已也()且焉置土石() ⑤益:益习其声()有所广益() 3、选出下列各句中“之”的意义和用法不同的一项是()(2分) A、至则无可用,放之山下 B、孔子云:“何陋之有”? C、虎因喜,计之曰 D、稍出近之 5、下列句子翻译有误的一项是()(2分) A、黔无驴,有好事者船载以入。——贵州这个地方本没有驴,有个喜欢多事的人用船运进一头驴来。 B、益习其声,又近出前后,终不敢搏。——慢慢学习它的叫声,又试探地靠近它,在它周围走动,但终究不敢向驴进攻。 C、技止此耳。——它的本事不过如此罢了。 D、断其喉,尽其肉,乃去。——咬断驴的喉咙,吃光它的肉,然后才离开。 6、下列说法不准确的一项是()(2分) A、“跳踉大阚”从动作、吼声两方面表现虎的勇猛凶狠。 B、“终不敢搏”写出老虎的谨慎。 C、本文的题目表明了作者讽刺意图指向是那些外强中干的上层人物。 D、这篇寓言生动形象,成功刻画了人格化了的驴和虎的形象。 7、举出课文中描写老虎心理活动及动作的词句,说说它们对刻画考虎形象有什么作用。(6分) 心理活动: 动作: 作用: 8、指出出自这段文字的成语(至少2个)。(2分)

初中语文文言文阅读专题训练专项训练100(附答案)

初中语文文言文阅读专题训练专项训练100(附答案) 一、中考语文文言文阅读 1.阅读下面的文言文,完成小题。 元德秀,字紫芝,河南人。少孤,事母孝,举进士,不忍去左右,自负母入京师。既擢第①母亡,庐墓倒,食不盐酪,藉无茵席。德秀不及亲在而娶,不肯婚,人以为不可绝嗣,答曰:“兄有子,先人得祀,吾何娶为?”初,兄子襁褓丧亲,无资得乳媪,德秀自乳之,数日湩②流,能食乃止。 有盗系狱,会虎为暴,盗请格虎自赎。吏白:“彼诡计,且亡去,无乃为累乎?”德秀曰:“许之矣,不可负约。即有累,吾当坐,不及馀人。”明日,盗尸虎还,举县嗟叹。 所得俸禄,悉衣食人之孤遗者。岁饥,日或不爨③,陶然弹琴以自娱。天宝十三载卒,家惟枕履箪瓢而已。族弟结哭之恸,或曰:“子哭过哀,礼欤?”结曰:“若知礼之过,而不知情之至。大夫生六十年未尝求足,未尝有十亩之地、十岁之僮,未尝完布帛而衣、具五味之餐。吾哀之,以戒荒淫贪佞、绮纨粱肉之徒耳。” (选自《新唐书·列传》,有删节)【注】①擢第:科举考试得中。②湩(dóng):乳汁,这里指汤汁。③爨(cuàn):烧火做饭。 (1)解释文中划线词的意思。 ①庐基侧________ ②会虎为暴________ (2)下列划线词在句子中的意义和用法,相同的项是() A. 数日湩流,能食乃止问今是何世,乃不知有汉(《桃花源记》) B. 无乃为累乎是亦不可以已乎(《孟子·鱼我所欲也》) C. 悉衣食人之孤遗者余故道为学之难以告之(《送东阳马生序》) D. 陶然弹琴以自娱寡人欲以五百里之地易安陵(《唐雎不辱使命》) (3)用现代汉语翻译下列句子。 ①兄有子,先人得祀,吾何娶为? ②若知礼之过,而不知情之至。 (4)我们应该从元德秀身上学可哪些优秀品质? 【答案】(1)搭建庐舍;适逢,正赶上 (2)B (3)①哥哥有儿子,能够祭祀祖先,我为什么要娶妻呢?②你只知道我失了礼节,却不知道我悲伤到了极点。 (4)①尊老爱幼;②诚信务实;③廉洁爱民。 【解析】【分析】(1)①根据对文言词语的积累及句意理解词语意思“庐”,名词用如动词,建庐舍;:会:古今异义词,适逢,正赶上。 (2)A副词,才,/副词,竟,竟然;B都是语气助词,表疑问;C助词,定语后置标志/助词,的;D;连词,表目的,用来/介词,用。 (3)翻译文言文句子,首先看是否为特殊句式,然后再把关键词语翻译准确,最后再根据现代汉语的规范翻译。①得祀:得到祭祀;何……为:做什么。这是一个反问句,翻译

初中课外文言文阅读训练含答案.doc

初中课外文言文阅读训练含答案 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 一、文言文阅读(共11题) 1.文征明习字《书林纪事》 【原文】 文征明临写《千字文》,日以十本为率,书遂大进。平生于书,未尝苟且,或答人简札,少不当意,必再三易之不厌,故愈老而愈益精妙。 【阅读训练】 1.解释下面句中加点的词 ①书遂大进②平生于书③文征明临写《千字文 》 ④或答人简札 2.将“少不当意,必再三易之不厌”译成现代汉语。 译 文 3.用一句话来概括这段文字的中心。 答: 【答案】答案: 【译文】 文征明监贴写《文字文》,每天以写十本作为标准,书法就迅速进步起来。他平生对于写字,从来也不马虎草率。有时给人回信,稍微有一点不全意,一定三番五次改写过它,不怕麻烦。因此他的书法越到老年,越发精致美好。 1.①书法②写字③临摹④有时 2.稍微不称心,必定再三地更改它而不感到厌倦。 3.本段文字赞扬了文明学习书法认真,一丝不苟的精神。 难度:中等知识点:人物传记类 2.张无垢勤学《鹤林玉露》 【原文】 张无垢谪横浦,寓城西宝界寺。其寝室有短窗,每日昧爽执书立窗下,就明而读。如是者十四年。洎北归,窗下石上,双趺之迹隐然,至今犹存。 【阅读训练】 1.解释下列句中加点的词。

①张无垢谪横浦②每日昧爽辄执书立窗 下 ③就明而读④如是者十四 年 2.翻译划线的句子。 译文 : 3.选出下列句中加点词的用法和意思相同的一项() 是马也,虽有千里之能其如土石何 A B 如是者十四年其寝室有短窗 4.这个故事叙述张九成勤奋学习的事迹。“天才出自勤奋”这是古今学者经过实践总结出来的真理,请举出几个古今中外的有关这个方面的例子 【答案】【译文】 张九成被贬官到横浦,住在城西的界寺。他住的房间一扇短窗,每天天将亮时,他总是拿着书本站在窗下,就着微弱的晨光读书。这样一直坚持了十四年这久。等到他回到北方了,在窗下的石头上,双脚踏出的痕迹还隐约可见。 1.①降职远调贬官②总是③光,光亮④这 2.双脚踏出的痕迹还隐约可见。 3.A 4.略 难度:中等知识点:人物传记类 3.程门立雪《宋史》 【原文】 杨时见程颐于洛。时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢侍立不去。颐既觉,则门外雪深一尺矣。 【阅读训练】 1.解释句中加点的词。 时与游酢侍立不去颐既 觉 2.你从文中得到什么启发? 答: 【答案】【译文】 杨时到洛阳求见程颐。杨时大概当时有四十岁了。一天拜见程颐的时候,程颐偶尔坐着打瞌睡。杨时与游酢站在门外等着没有离开。等到程颐醒后,门外积雪已经一尺多厚了。 1.离开睡醒 2.杨时谦虚好学、孜孜以求的精神值得学习。

(完整word版)小升初文言文阅读及专项练习50篇含答案(全)学生版,.docx

1:青文胜为民请命 青文胜,字质夫,夔州①人。仕为龙阳典史④。龙阳濒洞庭④,岁罹 [l í] 水患,逋[b ū]赋⑤数十万,敲扑死者相踵。文胜慨然诣阙⑥上疏⑦,为民请命。再上,皆不报⑧。叹曰:“何面目归见父老 ! ”复具疏,击登闻鼓以进,遂自经于鼓下。帝 闻大惊,悯其为民杀身,诏宽⑨龙阳租二万四千余石⑩,定为额。邑人建祠祀之。妻子贫不能归,养以公田百亩。万历⑾十四年诏有司⑿春秋致祭,名其祠曰“惠烈”。 ( 选自《明史》卷一百四十) [ 注释 ] ①夔 (ku í) 州:古州名,在今四川境内。②龙阳:古县名,在今湖南 境内。③典史:县令的属官。④洞庭:指洞庭湖。⑤逋赋:拖欠赋税。⑥阙 (qu è) :宫殿外的望楼。此指宫门外。⑦疏:给皇帝的奏章。⑧不报:不答复。⑨诏宽:皇帝下令宽贷。⑩石:古代容量单位,十斗为一石。⑾万历:明神宗年号。 ⑿有司:官吏。 [ 思考与练习 ] 1.解释:①仕()②濒()③具() ④悯()⑤邑()⑥祀() 2.选择: ①“文胜慨然诣阙上疏”中的“诣”,解释为: (A)上告; (B) 到; (C) 登上; (D) 责骂。②“妻子贫 不能归”中的“归”,是指: (A)回到娘家; (B) 回到故乡; (c) 没有住房; (D) 不能耕种。 3.翻译: ①岁罹水患: ②死者相踵: ③遂自经于鼓下: ④养以公田百亩: 4.理解:这则故事除赞扬青文胜为民请命外,还说明什么?

2:管仲破厚葬 齐国好厚葬,布帛①尽于衣裘②,材木尽于棺椁。齐桓公患之,以告管仲,曰:“布帛尽则无以为蔽,材木尽则无以为守备,而人厚葬之不休,禁之奈何?”管仲对曰:“夫凡人之有为也,非名之则利之也。”于是下令曰:“棺椁过度者 戮③其尸,罪夫当丧者。”未久,厚葬之风休矣。(选自《韩非子》) [ 注释 ]①布帛:泛指织物。②衣裘:裘,皮衣。此指死人的衣着。③戮:侮辱。 [ 思考与练习 ] 1.解释:①无以 _________②对 __________③为 __________ 2.翻译: ①齐桓公患之; ②禁之奈何 ?; ③非名之则利之也 2.比较上文的两个“夫”: ①“夫凡人之有为也”中的“夫”,应理解为_____________; ②“罪夫当丧者”中的“夫”,应理解为___________________ 4.理解:齐国人为什么好厚葬?请用原文中的句子回答。 3:穿井得人 宋之丁氏家无井,而出溉 [ ɡài] 汲[j í] ,常一人居外①。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之②,闻之于 宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使③,非得一人于井中也。” 求闻之若此,不若无闻也。 【注释】①常一人居外:经常派一个人在外面。②国人道之:全国人都在说 这件事。③得一人之使:意思是说,家里打了井,不必再派人到外面打水,节约 一个劳动力,等于多得到一个人使用。 [ 思考与练习 ] 一、解释加点的词。 1. 及其家穿井() 2.国人道之() 3.不若无闻也() .... 二、辨析下列“得”字的用法。 1.吾穿井得一人() .

初三语文文言文阅读训练

初三语文文言文阅读训练 《论语》十二章 一、阅读下面文言文选段,完成问题。(15分) [甲]子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》) 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》) 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》) 子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》) 子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》) (节选自《<论语>十二章》) [乙]子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?” 子曰:“必也正名乎!” 子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?” 子曰:“野哉!由也!君子于其所不知,盖阙如也。名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚

不中,则民无所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。” (节选自《论语·子路第十三》) 1.解释下列句子中加点词的意思。(4分) (1)学而不思则罔( ) (2)与朋友交而不信乎( ) (3)有是哉( ) (4)故君子名之必可言也( ) 2.与“人不知而不愠”中的“而”字用法相同的一项( )(3分) A.学而时习之 B.学而不思则罔 C.曲肱而枕之 D.卫君待子而为政 3.用现代汉语翻译文中画线句子。(4分) (1)人不知而不愠,不亦君子乎?(2分) (2)君子于其言,无所苟而已矣。(2分) 4.结合选文,从内容和形式等方面概括甲、乙两文的特点。(4分) 曹刿论战

二、阅读下面文言文选段,完成问题。(17分) [甲]曹刿论战 十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。” 公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。 既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。” [乙]子鱼论战 宋公及楚人战于泓①。宋人既②成列,楚人未既济③。司马④曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈⑤而后击之,宋师败绩。公伤股,门官⑥歼焉。国人皆咎公。公曰:“君子不重伤⑦,不禽⑧二毛⑨。古之为军也,不以阻隘⑩也。寡人虽亡国之余,不鼓不成列。”