从人称代词看日本文化

日语语言的内外文化分析

日语语言的内外文化分析我们的生活离不开语言,语言是我们在现实生活中与他人进行交流沟通的一个极为重要的工具。

对于语言的学习,许多人认为只要掌握了其所学的外语所必备的词汇量和相关的语法,就能够对该门语言运用自如了。

实际上,这种想法是荒唐可笑的,许多外语学习者掌握了外语的词汇和句法,却因为文化的因素,难以同该门外语的掌握者进行思想交流,所以他们也就不可能说对该门语言进行真正意义上的掌握了,日语也是如此。

因此,作为一名外语学习者,除了要掌握该门语言的运用方法外,你还要对你所学的该门语言的文化要有一定的了解。

1、日语的内外文化的定义日本文化通常会被人们习惯性地分为体面文化、集团文化、谦虚文化以及内外有别文化等多种形态。

内外有别文化是对日本人以及日本的其他文化影响范围最广的,对日本人的思维方式,以及日本的人心理形态,进而对他们的一言一行以及行为等都产生了深远的影响。

日本人都会有内外意识,这些体现在他们现实生活中的各个方面。

要从人际与交往关系上来说,内外文化是关系到日本人处理与他人关系的一个最重要的方法。

换言之,这里的内外文化主要指的就是,日本人以自我为中心的外集团和内集团。

只有从日本人的内外意识文化的角度出发,才能够做到对日本人所表达的思想真正意义上的理解。

在这里我们所说到的内外文化,从某些层面上来说,也是可以被我们理解为空间的内外,信息传递和表达的内外,也可以提升为是人的心理内外和感觉的内外。

在日本人的所认为的内外里,都是要以自我为中心来进行界定的。

一般情况下,日本人会把生活中跟自己的关系比较亲近的人还有自己所属的那个集团内的所有人自动地定为内,而把那些自己所不熟悉的,不属于自己所在的集团之内的人定位外。

例如,在日本的车站内,常常会有这样的黄线标语黄色[い線の奥の方などを书いてください](请在黄线内侧等候车辆。

),依照我们正常的翻译思维,我们很容易地就将其翻译为要我们站在车站的黄线内侧等车,这个对于我们来说是一个危险的行为,那么这样等车五一是十分危险的。

日本语言文化的表达特征

日本语言文化的表达特征一、传统的“和为贵”思想在日本进展经济的过程中,为了协调内部民众间的矛盾与冲突,日本人开始重视良好关系的构建问题。

这表现在语言文化中,就是他们更倾向于使用那种含蓄和委婉的表达方式。

如果一个个人做出了一些与集体思想相悖的事情,将会被其他人嘲笑甚至排斥。

所以,日本人十分重视与周围人的关系,有时甚至把别人的观点看的比自己都重要。

他们在这种道德标准的引领下,已经形成了一种强调个人与集体关系的良好氛围,并进而在语言表达中表现出一种更为谦逊的进展趋势。

二、日本语言文化的表达特征日本语言文化的表达特征实际上就是日本人思维模式的集中体现,也是他们性格习惯的根本反映。

日语学习者只有很好的了解日本语言与日本文化,才可能真正学好和使用好日语。

就现有的状况来分析,日本语言文化最为显著的表达特征就是它的暧昧性,这是日本人克制含蓄的生活态度与行为习惯决定的。

接下来,我们将具体分析下日本语言文化的暧昧性特征表现在哪几个方面。

(一)强烈的内外意识。

日本这个民族有着较为强烈的内外意识,所以,他们的语言中很少使用你、我这样的词汇来实行表达,因为他们认为这样的代词显得有些生疏和死板。

换言之,日本语言中常常会使用一些内外分明的措辞或者敬语词汇来表达你我之分。

有时,日语中也会通过授受关系句型来表达你我之分。

不过,这与中国语言之间的差别性较大,因为我们汉语中没有对应的表达方式,当然也就没有相对应的词汇。

这主要是因为中日之间巨大的文化差异造成的语言表达差异。

当然,日语中还有很多关于天气等礼节性的寒暄语,这在汉语中也是没有的语言表达方式;(二)委婉的语言表达。

日语的最大特色之一就是语言表达时常常有一种委婉客气的感觉,它主要是因为日本人受到了“和”思维模式和“以心传心”意识的巨大影响而导致的结果。

所以,当日本人在与人相处的时候,往往会在内心里希望与他人保持一种良性的互动关系,尽可能的建立起一种人与人之间和谐愉快的相处氛围,从而保持一种相对愉悦的心理状态。

从日本人的主要文化心理来看

四、结论

了解日本人的语言心理及其文化特征对于更好地理解日本次演示化、促进中 日友好交流具有重要意义。我们应该在理解和尊重彼此文化的基础上,努力加强 中日之间的交流与合作,为两国关系的持续发展做出积极贡献。

谢谢观看

一、日语表达方式

在日语表达中,敬语的使用是非常普遍的,它可以表达出对对方的尊重程度。 例如,日本人经常使用“です”、“ます”等敬语,以表示对对方的尊敬。此外, 日语中的委婉表达也是其语言的一大特点,说话者常常使用间接、不明确的语言 来避免直接表达自己的意见或情感。

二、汉语表达方式

二、汉语表达方式

三、现实意义

为了传承和发扬日本传统家庭文化,社会应该采取措施鼓励人们更多地家庭 生活,以及倡导尊重长辈和家庭和谐的重要性。此外,年轻一代也应该主动学习 和传承这些价值观,并将其运用到现代生活中。

四、结论

四、结论

从以上谚语可以看出,日本人的传统家庭文化强调家庭和谐、尊敬长辈和互 相关爱的价值观。这些价值观对日本社会有着深远的影响,也为现代社会提供了 启示。为了传承和发扬这种传统文化,社会各界应该共同努力,促进跨文化交流 和理解,同时鼓励人们更加重视家庭生活和家庭价值观的培养。只有这样,我们 才能更好地认识和理解日本人的传统家庭文化,为其在现代社会的发扬光大做出 贡献。

3、敬老爱幼:尊敬老人和关爱幼儿是日本次演示化中的重要传统

2、团队协作:日本次演示化中的团队协作精神,源于日本传统社会的农耕文 化。在农田作业中,人们需要协同合作才能完成复杂的劳动任务。这种精神在现 代化的日本社会中得到了继承和发展,使得日本在团队合作方面有着独特的优势。

3、敬老爱幼:尊敬老人和关爱幼儿是日本次演示化中的重要传统

三、比较分析

三、比较分析

从语言角度看日本人精神构造的特质

从语言角度看日本人精神构造的特质“沉默文化”是日本文化的一个重要部分。

本文主要从语言角度出发,通过对谚语,和歌,歌曲,古典艺能的分析,探究日本人的精神构造的特质,得出日本人的“沉默寡言”现象反映了日本的历史文化背景,表现出日本人在社会生活中的“集团主义”思想,独特的语言心理以及思维方式。

标签:语言精神构造沉默文化集团主义一、日本人的“沉默”西方有句谚语叫「Speech is silver; silence is golden」,意思是“雄辩是银,沉默是金”。

西方人民崇尚言论自由和自我主张,这句话是为了警戒人们不要忘记“沉默”。

日本从古至今一直崇尚“沉默”,视沉默为一种美德和最高的处世之道。

从这点来看,日本的“沉默文化”不同于中国和西方。

本文从语言的角度出发,来论证日本人崇尚沉默的文化特征。

二、日语语言中的“沉默”1.谚语中的“沉默”1.1「沈黙は金」——沉默是金从古至今,日本人一向崇尚沉默。

例如「言わぬが花」(不说为妙)、「口は災いの元」(祸从口出)、「言葉大きは品少なし」(言多必失)、「多弁能無し」(话多没本事)等,日本人认为沉默不说也能起到语言的作用,话多反而无益。

日本人讨厌主张自我的人,从「一言居士」「口舌の徒」「舌は禍の根」「無駄口」「お節介」等表示“废话”和“多嘴” 词就可以看出。

日本人认为即使是「無口」(沉默寡言)「口不調法」(不善言辞)也并非是可耻之事。

例如「不言実行」(抬头苦干,只干不说)「腹芸」(讷于言而敏于行)等都是对少言寡语的赞美之词。

日语谚语中有「実用言語不信」(不相信面子话)「論より証拠」(事实胜于雄辩)的说法,与其争辩时与人讲道理,不如拿出使人信服的证据。

1.2「察し」——察言观色日语中有句「話し手上手に聞き手上手」,意思是真正会讲话的人,必须是善于听话的人。

日本人在听话时,更注重对方的目光,神情,手势,身体距离等非语言要素。

日语中的「察し」(察言观色)「思いやり」(体察,体会)「勘ぐる」(推量)就是这个意思。

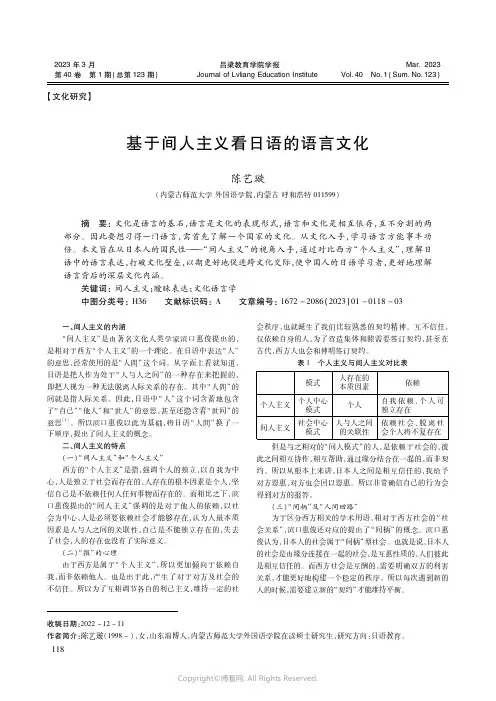

基于间人主义看日语的语言文化

2023年3月 吕梁教育学院学报Mar.2023 第40卷 第1期(总第123期) JournalofLvliangEducationInstituteVol.40 No.1(Sum.No.123)【文化研究】收稿日期:2022-12-11作者简介:陈艺璇(1998-),女,山东淄博人,内蒙古师范大学外国语学院在读硕士研究生,研究方向:日语教育。

基于间人主义看日语的语言文化陈艺璇(内蒙古师范大学外国语学院,内蒙古呼和浩特011599)摘 要:文化是语言的基石,语言是文化的表现形式,语言和文化是相互依存,互不分割的两部分。

因此要想习得一门语言,需首先了解一个国家的文化。

从文化入手,学习语言方能事半功倍。

本文旨在从日本人的国民性———“间人主义”的视角入手,通过对比西方“个人主义”,理解日语中的语言表达,打破文化壁垒,以期更好地促进跨文化交际,使中国人的日语学习者,更好地理解语言背后的深层文化内涵。

关键词:间人主义;暧昧表达;文化语言学中图分类号:H36 文献标识码:A 文章编号:1672-2086(2023)01-0118-03 一、间人主义的内涵“间人主义”是由著名文化人类学家滨口惠俊提出的,是相对于西方“个人主义”的一个理论。

在日语中表达“人”的意思,经常使用的是“人间”这个词。

从字面上看就知道,日语是把人作为处于“人与人之间”的一种存在来把握的,即把人视为一种无法脱离人际关系的存在。

其中“人间”的间就是指人际关系。

因此,日语中“人”这个词含蓄地包含了“自己”“他人”和“世人”的意思,甚至还隐含着“世间”的意思[1]。

所以滨口惠俊以此为基础,将日语“人间”换了一下顺序,提出了间人主义的概念。

二、间人主义的特点(一)“间人主义”和“个人主义”西方的“个人主义”是指,强调个人的独立,以自我为中心,人是独立于社会而存在的,人存在的根本因素是个人,坚信自己是不依赖任何人任何事物而存在的。

而相比之下,滨口惠俊提出的“间人主义”强调的是对于他人的依赖,以社会为中心,人是必须要依赖社会才能够存在,认为人最本质因素是人与人之间的关联性,自己是不能独立存在的,失去了社会,人的存在也没有了实际意义。

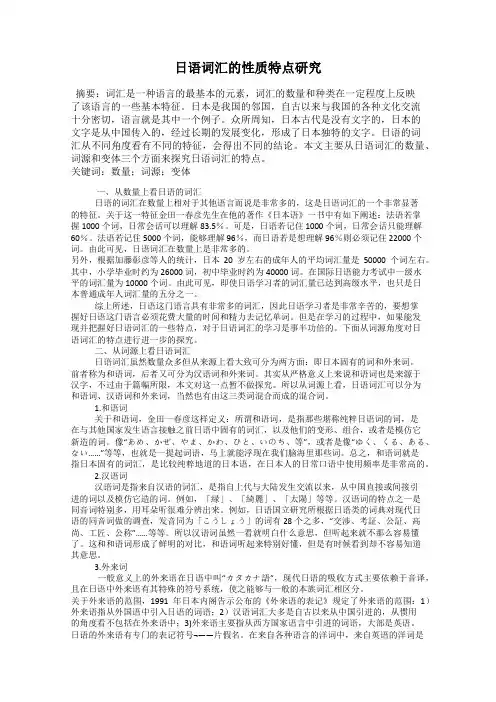

日语词汇的性质特点研究

日语词汇的性质特点研究摘要:词汇是一种语言的最基本的元素,词汇的数量和种类在一定程度上反映了该语言的一些基本特征。

日本是我国的邻国,自古以来与我国的各种文化交流十分密切,语言就是其中一个例子。

众所周知,日本古代是没有文字的,日本的文字是从中国传入的,经过长期的发展变化,形成了日本独特的文字。

日语的词汇从不同角度看有不同的特征,会得出不同的结论。

本文主要从日语词汇的数量、词源和变体三个方面来探究日语词汇的特点。

关键词:数量;词源;变体一、从数量上看日语的词汇日语的词汇在数量上相对于其他语言而说是非常多的,这是日语词汇的一个非常显著的特征。

关于这一特征金田一春彦先生在他的著作《日本语》一书中有如下阐述:法语若掌握1000个词,日常会话可以理解83.5%。

可是,日语若记住1000个词,日常会话只能理解60%。

法语若记住5000个词,能够理解96%,而日语若是想理解96%则必须记住22000个词。

由此可见,日语词汇在数量上是非常多的。

另外,根据加藤彰彦等人的统计,日本20岁左右的成年人的平均词汇量是50000个词左右。

其中,小学毕业时约为26000词,初中毕业时约为40000词。

在国际日语能力考试中一级水平的词汇量为10000个词。

由此可见,即使日语学习者的词汇量已达到高级水平,也只是日本普通成年人词汇量的五分之一。

综上所述,日语这门语言具有非常多的词汇,因此日语学习者是非常辛苦的,要想掌握好日语这门语言必须花费大量的时间和精力去记忆单词。

但是在学习的过程中,如果能发现并把握好日语词汇的一些特点,对于日语词汇的学习是事半功倍的。

下面从词源角度对日语词汇的特点进行进一步的探究。

二、从词源上看日语词汇日语词汇虽然数量众多但从来源上看大致可分为两方面:即日本固有的词和外来词。

前者称为和语词,后者又可分为汉语词和外来词。

其实从严格意义上来说和语词也是来源于汉字,不过由于篇幅所限,本文对这一点暂不做探究。

所以从词源上看,日语词汇可以分为和语词、汉语词和外来词,当然也有由这三类词混合而成的混合词。

论日语汉译中人称代词的加译

论日语汉译中人称代词的加译冯振【摘要】无论是语法上还是文化上,日语和汉语之间都存在着各种各样的差异。

日语人称代词的总数量要比汉语多,但是使用频率却远远低于汉语、日语的授受动词、被动句、谓语、敬语体系、行文结构以及汉日语言语法、句式的构造差异是造成这种差异的主要原因。

这是与日本文化、日本人处理人际关系的习惯密不可分的。

在翻译活动中,可以用认知语言学的基本规律来指导翻译实践,超越语言原有的构造和含义,从人类的认知角度、文化特征等更高的层次来进行翻译,达到翻译的最终目的。

%There are lots of difference between Japanese and Chinese,either in grammatical or cultural perspective.Although Japanese enjoys a larger amount of personal pronouns than Chinese,their use is much less than those of Chinese.The following distinctions between Chinese and Japanese can account for the above phenomenon,such as verbs which conveys giving or receiving meanings,passive sentences,predicates,polite expression systems,sentence structures,grammar as well as syntax.In translation practice,the essential principles in cognitive linguistics can be adopted to transcend the original sentence structures and semantic meaning,by which translation will be conducted from the human cognitive and cultural perspectives and the translation purpose can be obtained.【期刊名称】《商洛学院学报》【年(卷),期】2011(025)005【总页数】4页(P66-69)【关键词】日译汉;人称代词;认知语言学;加译【作者】冯振【作者单位】枣庄学院外国语学院,山东枣庄277160;西安外国语大学,陕西西安710061【正文语种】中文【中图分类】H36日语和汉语的人称代词都很丰富,日语中有很多代词都受到了古代汉语的影响。

交际日语中的第二人称表现

与此 相对 , 《日语 教 育 事 典 》 人 称 代 词 是 这 样 定 义 的一 对 日语 在 表 达 第 二 人 称 时 , 时 不 能 使 用 “ 有 南 ” 拓 圭之 ” “ 这 类第 二人 称代 词 , 要用 亲属 名 ( 挡父 芑尢 ) 身份 名 需 如 或 ( 王 芑尢 ) 来 称 呼 。同时 , 如 等 自称 时 也 可 以 使 用 亲 属 名 。因 此 可 以说 ,人称 代词 是包 含 亲属 名及 身份 名 的一个 统称 。 ( 略 ) 三 人 称 的 表 达 相 对 复 杂 一 些 , 要 根 据 谈 话 双 方 中 第 需

受关系

1引 言 .

20 1) 50 4

不 管 是 哪 国语 言 , 都存 在人 称 代 词 。 称 代 词 的 用法 看 似 人 简 单 , 目前 的语 言 研 究 中 也并 未 引 起 过 大 家 的关 注 。 语 的 在 汉 “ ”你”他 ” 我 “ “ 的确 对 应 着 日语 的 “ 扣 L” 南 “ ” 札 ” “ , 但 不 能 生搬 硬 套 到 任 何 场 景 下 。日语 的 人 称代 词 , 仅是 词 汇 不 的问 题 , 且 是 一 个 文 化 问 题 。透 过 人 称 代 词 的 使 用 , 以观 而 可 察 到 日本 文 化 的某 些 特 征 。

一

我们在分析 例1 的存 现 句 推 导 时 ,一 半 会 把 tee i te h r和 n h ro 都 选 择 进 词汇 矩 阵 L 1x a a a ) 有 学 者指 出这 是 出 于 om A( i l r y , e c r tee i te o m“ ” h r较 n h o 轻 的原 因 , 为 它 们 都 是 独 立 论 元 并 没 有 r 认 违 背 题 元准 则 (- re o ) 0 c t n 。又 如我 们 可 以分 析 下 面例 2 例 3 ir i 、 :

从人称的翻译看中日文化的异同点

从人称的翻译看中日文化的异同点作者:蒋亚男浦丽来源:《文教资料》2014年第17期摘要:称谓语是日常生活和文学作品中不可或缺的重要组成部分。

由于中日两国社会文化不同,亲属称谓的构成体系和使用特征因此存在很大差异。

从某种意义上讲,小说中的某些称谓语是反映复杂人际关系、承载民族文化的重要语言符号。

在对外传译过程中,如何有效传译原作中亲属称谓的文化内涵不能不引起译者及翻译研究者的足够重视。

关键词:称谓语翻译中日文化美国语言学家Edward Spair说:“语言背后存在着其他东西,语言不能离开文化而存在。

”中国和日本是一衣带水的国家,文化既有相似又有相异的地方,人称的使用特征既有相通之处又存在很大差异。

中国和日本都是亚洲国家,两国拥有非常悠久的文化交流历史,在人称词汇方面有诸多相似之处。

本文从莫言的《红高粱》中选取几个人称词汇的对译进行讨论,从而比较中日不同文化带来的语言上的差异。

1.对“我奶奶”的称呼《红高粱》有一个很鲜明的特色就是小说的叙述视角,过去的小说里有第一人称、第二人称、第三人称,而《红高粱》一开头就是“我奶奶”、“我爷爷”,既是第一人称视角又是全知视角。

写到“我”的时候是第一人称,一写到“我奶奶”,就站到了“我奶奶”的角度,她所有的内心世界都可以很直接地表达出来,叙述起来非常方便。

这比简单的第一视角要丰富得多、开阔得多,这在当时是一个很大的创新。

因此,“我奶奶”是文章中出现的很重要的人称之一。

小说在叙述的时候,都是“我奶奶”、“奶奶”这两个称呼交替出现,但是反观日译本,却发现只有一个称呼,就是“祖母”,在翻译“我奶奶”的时候省略“我”,直接说奶奶,这跟中日两国背后的文化差异是有关系的。

重视集体——一般被认为是日本人的显著特征之一。

日本式的集体主义得以成立的原因主要有以下三点:第一,稻耕文化的影响。

这一农耕文化要求人们借助集体的力量才能进行。

第二,中国儒家思想的影响。

第三,国土狭小、人口众多是不可忽视的因素。

汉日人称代词比较及人称省略现象的文化内涵

二 、 代汉 语 和 日语 中 人 称代 词 应 用分 析 现 1 第一人称。 . 现代 日语 中的第一人称代词 日语 中有 “ 扣 L、 尢 扔

现代汉语

第一人称

现代 日语

我 。 ,我 南允 L, 俺 扔 < L, 幻 < 们 L 岛,扫 < L 屯, 咱们 孑 扎 扣 扎 ) 扣 允 L, , 扣 L 岛 ,) L 宅 ,} 幸 , ) c <, 与,i ( }< <岛, 括 札, 括札 允 岛 , 挡札 岛

第二人称

你 ,您 ,你 南 , 南 尢 , 南 们 尢( 南 允 ) 南 允 岛 , ( 南 尢 允 与 ) 墨 ,墨 , 与 , 圭之 , 未定允 括 括

与 , 圭. 岛 招 乏

“ 我还没起床”翻成汉语后 , , 就没有 了男女用语的区别 了。 其次 , 日语 中的第一人称一般 都会 省略 , 而汉语 中对 应的第一人称 却很少省略 , 例如学生练 习 自我介绍时经 常 会说 : f 私 毒×× 中。私 f 耋××畿 中。私 故娜 f 耋×x 中。私 趣 味f ×× 寸。私 家f 耋×× 中 。 自觉 不 自觉地 每一句都要加上 “ 扣 L” ,这种说法语法上 虽

现代 汉语和 日语中人称代词数 量对 比 汉语中的人 称代 词 历史悠 久 , 古汉 语 中可 谓数量 众 多。 第一人称代词如 “ 、我 ” “ ” “ ” “ ; 二 吾” “ 、 予 、 余 、 朕” 第 人称代词如“ ( ) 、 尔 ” “ ” “ 、 乃 ” ; 女 汝 ” “ 、 若 、 而” “ 等 第三 人称代词如“ 、 厥” “ 等。不仅 数量 繁多 , 且用 其” “ 、 之” 而 法复杂。但 近代 以来 , 由于受西方语 法 的影响 , 人称代词 也不断演化 , 变得越来 越少 , 现代汉语 中常用 的人称代词 仅剩“ “ ” 他 ( ) 了。反 观 日语 的人称代 词 , 我” 你 “ 她 ” 从古 到今有文献记载的人称代 词中 , 第一人称 5 1个 , 第二人称 8 个 。 三人称 1 。 1 第 3个 现代 日语 中 的人称代 词的数 量 比 起 现代汉语 的人称代词仍 多得 多。 以下是笔者将现代汉 日语 中常用 的人称代词加 以总 结, 并以表格形式列 出, 以清 晰对 比汉 日语中人称 代词 可 的种类及数量。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

从人称代词看日本文化

发表时间:2011-06-16T14:56:27.263Z 来源:《教育学文摘》2011年9月上供稿作者:徐红梅

[导读] 日语中的人称代词不仅仅是作为单纯指代,更重要的是承担着不同的待遇描述。

◆徐红梅山东省潍坊科技学院外语系262700

摘要:语言是文化的载体,通过语言的学习,我们可以了解一个国家的国民和一个民族的文化,从而更好地促进国家间的友好交流。

关键词:人称代词思维结构日本文化

日语里的人称代词可以分为第一人称代词、第二人称代词和第三人称代词以及表示疑问或不定的人称代名词。

第一人称代词常用的有“わたし、わたくし、あたし、ぼく、おれ,こちら”等。

“わたし”是日语中“我”的最普通的说法,它基本上不受年龄、性别的约束。

“わたくし”也是常用的说法,但比“わたし”郑重,在比较郑重、严肃的场合或者身份比自己高、资历比自己深的人说话时使用。

“あたし”是“わたし”的音变,语气比“わたし”更随便一点,这个词曾经是男女共用的词,现代基本上成了女性用语。

“ぼく”是男子对同辈或晚辈的自称,不如“わたし”郑重,给人以亲近随和的感觉。

“おれ”一般是年龄稍大的男性,在较亲密的关系者之间使用。

“こちら”,强调说话者自身或自身一方的情况时使用。

例如:“こちらこそ”。

第一人称代词有时被潜在或者是被代替了。

日本人接电话时会说“理香です”,这里的第一人称代词就被省略了。

再看一个被替代的例子。

在家里,爸爸妈妈对自己的孩子通常自称““お父さん”或“父ちゃん”,“お母さん”或“母ちゃん”。

这种用法是和听话者同化的表现,是“思いやりの文化”的体现。

第一人称代词还可以指对方,比如邻居阿姨招呼旁边的小孩子:“ぼく、ここにきて”。

显然这里的“ぼく”不是指自己,而是指代小孩子,站在对方的立场上说话。

第二人称代词常用的有“あなた、きみ、おまえ、あんた、おたく、きさま”等。

“あなた”不可用于自己的上级或者关系不太亲近的人,妻子称呼丈夫的时候,一般用这个。

“君”在汉语里面好象有尊称的意义,但是在日语里面除了比较亲密的关系,或者比自己年纪、地位等低的时候才用。

“おまえ”更是不客气,相当于你这家伙、你这小子的意思。

“君”、“おまえ”、“あんた”、“きさま”等则是男性专用的,可见在人称代词的使用上也有较大的男女差别、男性在用词上可以比较随意,而女性则不可以,否则会被认为是没有教养或是粗鲁,一定程度上反映了社会地位的不平等。

尽管战后由于冰箱、洗衣机等电气化设备使女性从繁忙的家务劳动中解放出来,得以走向社会,有了一定的经济收入,地位也有所提高,但总体来说,还是在很多方面受到限制。

比如,公司上司会把能干的女性称之为“~くん”,“~くん”本来只是用于称呼男性的,在这里用于指称优秀的女性。

由此可见在现在日本人的眼里还是男性占主导地位。

第二人称代词的替代,对长辈、上级绝对不可直接呼称或言称,要用亲属称谓或表示身份的称呼代替,如对父母哥姐称“お父さん、お母さん、お兄さん、姉さん”。

在日本家里一般是以家中最小的孩子为中心称呼的,夫妇站在自己孩子的角度称呼自己的父母“おじいさん、おばあさん”。

语言学家铃木孝夫先生在《ことばと文化》中写道:乘地铁时,看见一个老太太指着身边的空座位,对一个抱着孩子好象她女儿的年轻女子大声喊道“:、ここにいらっしゃい”(妈妈到这里坐)。

了解了这些之后,我们在做听力训练的时候,就不会再搞错人物关系了。

要以对方的职务、地位、身份等名词呼称的形式来代替第二人称代名词,避免自己与对方的区别和对立。

在会议上一般很少直接向对方提出反对的意见,在确实要表达自己不同看法的时候也是先委婉肯定对方的意见,然后再说出自己不同的看法,而不是直接强烈地否定对方。

第三人称代词常用的有“彼、彼女”以及“あそこど” 系列的人称代词,不定称主要有“どなた、どのかた、どのひと、どいつ、だれ”等。

比如对于公司上司的称呼,在公司内部,提到哪位领导一般都敬称,“~課長”、“~部長”等等,但是如果是在和公司外部的人交谈时,提到自己的上司,这时绝对不可以用敬称。

这可以看出,日本人有着强烈内外意识。

这和日本战后的雇佣制度有关,那时很多公司是终身雇佣制,一旦进入公司,就论资排辈,随着年龄的增长,薪金不断提高,职务也会随之提高,所以那时很多人以公司为家,大部分男性把自己一生的大部分精力用于公司,下班后也多忙于应酬,有时还一连去几家酒吧,很晚才回家。

这种内外心里,在很多词语方面影响着日本人,如授受动词、敬语词汇等。

日语中的人称代词不仅仅是作为单纯指代,更重要的是承担着不同的待遇描述。

选用人称代词时需要考虑场合、内容、与对方的关系等各种因素。

因此,日语中尽量不直接使用单纯的人称代词指称自己或对方,而是采用间接的表现手法。

日本人说话时,时时处处小心翼翼,这与日本人“纵”的社会关系有关。

日本的国土南北狭长,与西欧人“横”的社会关系相比,更重视“纵”的关系,这也使日本人有着强烈的国家观念和武士道精神。

由此可见,我们学习语言,不光要看语法,更要了解日本人的心理、思维习惯以及日本的文化,这样才能更好地帮助我们理解日语的词汇和语法习惯,提高我们语言学习的能力。

参考文献

[1]金田一春彦《日本语》下。

[2]铃木孝夫,1992:167。

[3]许慈惠 “强烈的自他意识体现的日语语法特征”.《日语学习与研究》,2007年06期。

[4]梁红梅《日语人称代词与日本人的自我意识探析》.浙江理工大学学报,2008年11月,第25卷,第6期。