宗教学概论

宗教学专业本科课程设置

宗教学专业本科课程设置简介宗教学专业是一门研究人类宗教现象及其相关理论的学科。

宗教学专业本科课程设置旨在培养学生对各种宗教信仰和实践的理解,以及对宗教在社会、文化和历史中的影响的认识。

本文将介绍宗教学专业本科课程设置的相关内容。

一、宗教学概论本门课程为宗教学专业的入门课程,旨在使学生对宗教学的基本概念、方法和理论有一个初步的了解。

课程内容包括宗教的定义、分类、组织形式、宗教符号和仪式等基本知识。

二、宗教历史本门课程旨在引导学生了解各个宗教的历史背景、起源和发展。

通过对不同宗教的历史演变进行研究,学生将掌握各宗教的重要事件、人物和传统。

三、宗教哲学本门课程主要研究宗教的哲学思想和观念。

学生将学习各种宗教的哲学思考和宗教哲学家们的观点,进一步理解宗教信仰的逻辑和思辨。

四、宗教社会学本门课程将探讨宗教与社会的相互关系。

学生将学习宗教在社会中的功能、宗教组织和宗教领导者的角色、宗教信仰和社会变革等内容。

五、宗教文化与艺术本门课程将介绍宗教对文化和艺术的影响。

学生将学习宗教文化的内涵、宗教与建筑、绘画、音乐、舞蹈等艺术形式之间的联系。

六、比较宗教学本门课程将对不同宗教进行比较研究。

学生将学习宗教之间的异同之处,探讨宗教之间的相互影响和相互作用。

七、宗教心理学本门课程旨在探索宗教与心理学之间的联系。

学生将学习宗教对个体信仰和行为模式的影响,以及宗教信仰的心理机制。

八、宗教法学本门课程将介绍宗教与法律之间的关系。

课程内容包括宗教自由、宗教法律制度、宗教团体的注册等法律问题。

九、宗教研究方法本门课程旨在培养学生进行宗教研究的方法和技巧。

学生将学习如何进行宗教文献的搜集和分析,以及如何进行田野调查和实地考察。

十、毕业论文本门课程为宗教学专业的毕业要求,学生将自主选择研究方向并撰写一篇关于宗教学相关主题的毕业论文。

以上是宗教学专业本科课程设置的相关内容。

本专业的课程设置旨在培养学生对宗教学的理论和实践的综合能力,为学生日后的宗教学研究和宗教工作做好准备。

宗教学概论 教学大纲

本课程的教学目的是通过学习使学生获得宗教学研究和宗教哲学的基础知识、基本能力和基本素质,为进一步的宗教学研究或实际工作提供必要的知识储备。

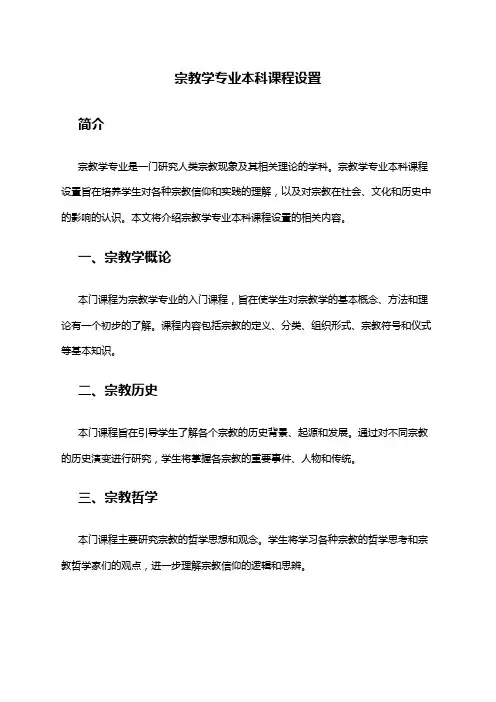

根据逻辑与历史相一致的方法论原则,将四大板块五个方面内容的顺序设计为:概论→历史→本质与功能→时代→宗教与社会主义。

这一顺序一方面根本颠倒了多数相关教材所设定的先讲宗教的要素和本质,后讲宗教的起源和发展过程的传统顺序,更加符合逻辑与历史在历史的基础上相一致的方法论原则,更加符合从感性认识到理性认识、从现象到本质、从事物的特殊本质到事物的普遍本质然后再到对其功能与作用的认识论顺序和规律;同时,这一顺序也比较充分地兼顾了该课程的经典内容与时代话题的并存与通融,充分考虑到了课程内容的时代性以及如何与我国社会主义相适应等现实问题。

整个课程1个学期18周,每周3学时,计54学时。

具体课时安排如下:

内容章节学时

3

1.导论第1章:导论(宗教的定义与宗教学

的学科性质、学科结构与研究方法)

2. 历史版块第1章:宗教的起源 3

第2章:宗教的历史发展 3

第3章:现存的世界六大宗教(上下) 6

3. 本质板块第4章:宗教的要素 6

第5章:宗教的特殊本质 3

第6章:宗教的普遍本质 6

4. 当代版块第7章:当代宗教的国际现状与特征 3

第8章:宗教的世俗化 3

第9章:宗教对话与宗教多元主义 3

5. 中国版块第10章:中国宗教的历史与特征 3

第11章:宗教与社会主义 3

课堂讨论 3

实践教学 3

期中考试 3

注:本课程教学时间安排中的章节和内容与本课程使用教材的章节和内容略有变动。

宗教学概论-教学大纲

宗教学概论-教学大纲宗教学概论课程教学大纲一、课程类别:学术知识类二、课程性质:专业必修课三、适用专业:历史学四、开课班级:16级历史教育班,五、学分:3分六、总学时:45学时七、基本教材:赖永海著:《宗教学概论》,人民南京大学出版社,2004年6月版八、课程简介:宗教是一种客观存在的社会现象。

宗教无论就时间的绵延或空间的广袤来看,都是人类社会的首要特征。

宗教在人类的物质世界和精神世界中占有及其重要的地位,是人类社会一种不可或缺的文化现象和文化载体。

在当今社会,科技的发展给人类带来了巨大变化和美好前景,但人类在认识自我及协调人际关系上并没有真正成熟,宗教在这些领域有着独特的地位。

因此,有必要学习一些宗教学的基础知识。

本课程介绍宗教学基本理论和宗教基本知识,包括宗教学的研究对象与方法、宗教的本质与特征、宗教的要素与类型、宗教的起源与发展、宗教与文化已经宗教与社会主义社会等内容。

九、教学目的:宗教学概论这门课程旨在对世界诸宗教的起源、发展过程、普遍本质、发展规律作出比较全面、比较系统的阐述,对宗教世俗化和宗教对话这些当代宗教研究中的热点问题作出必要的介绍,使学生通过学习对宗教学的基本原理、基础知识有一个比较系统的了解,对复杂的宗教现象和宗教问题有一定的分析能力和解释能力。

十、主要教学方法与手段:该课程选用课堂讲授与讨论,结合多媒体教学的方式进行,各章节的主要内容由教师课堂讲授为主,。

教师负责向学生讲授主要概念、理论和重点、难点问题。

在教学中一些与现实联系密切的热点问题可采取学生讨论。

讨论在教师的组织下进行,将学生分成若干小组。

让学生在小组内各抒己见,各组最后选择一个专题发言,其余同学可在每次发言后点评。

最后教师就学生的讨论做概括和总结。

采用多媒体教学,旨在将大量信息以画面与声音相结合的形式传达给学生,这样增强了教学内容的趣味性和直观性。

十一、教学内容与进度安排(16级历史教育班)周次讲课时数教学内容(章节和题目名称)周次讲课时数教学内容(章节和题目名称)第一周4学时1、宗教学的研究对象与方法1.1宗教学的研究对象1.2宗教学的研究方法1.2.1宗教学的前史与奠基第九周4学时4.宗教的起源与发展4.1 宗教的起源4.1.1 人类之处无宗教4.1.2 各种宗教起源论4.1.3 宗教是一定社会历史条件的产物第二周2学时1.2.2人类学的方法与宗教人类学1.2.3社会学的方法与宗教社会学1.2.4心理学的方法与宗教心理学1.3历史唯物主义研究方法与马克思主义宗教观1.3.1青年马克思的宗教观第十周2学时4.2 宗教的历史发展4.2.1 原始宗教4.2.2 人为宗教4.3 宗教产生与发展的根源第三周4学时1.3.2历史唯物主义的宗教观1.3.3马克思主义宗教观与以往宗教观的主要区别2.宗教的本质与特征2.1 什么是宗教第十一周4学时5.宗教与文化5.1 宗教与哲学5.2 宗教与科学5.2.1 宗教与科学的联系5.2.2 宗教与科学的斗争第四周2学时2.2 宗教的本质2.3 宗教的基本特征第十二周2学时5.3 宗教与文学艺术5.3.1 宗教与文学艺术的联系与区别5.3.2 宗教对文学艺术的影响第五周4学时十一放假第十三周4学时5.4 宗教与道德5.4.1 宗教与道德的联系与区别5.4.2 宗教对道德的影响5.4.3 宗教的道德化与宗教道德的抽象性第六周2学时3.宗教的要素与类型3.1 宗教观念与宗教感情3.1.1 宗教观念3.1.2 宗教感情第十四周2学时6.宗教与社会主义社会6.1 宗教与社会主义社会相适应问题6.2 社会主义时期党的宗教政策第七周4学时3.2 宗教的行为、组织与制度3.2.1 宗教行为3.2.2 宗教的组织与制度第十五周4学时综合复习第八周2学时3.3 宗教的分类3.3.1 地域分类法3.3.2 人种——语言分类法3.3.3 哲学分类法3.3.4 形态分类法第十六周2学时期末考试(16级历史藏汉双语班)周次讲课时数教学内容(章节和题目名称)周次讲课时数教学内容(章节和题目名称)第一周2学时2、宗教学的研究对象与方法1.4宗教学的研究对象1.5宗教学的研究方法1.2.1宗教学的前史与奠基第九周2学时4.宗教的起源与发展4.1 宗教的起源4.1.1 人类之处无宗教4.1.2 各种宗教起源论第二周2学时1.2.2人类学的方法与宗教人类学1.2.3社会学的方法与宗教社会学1.2.4心理学的方法与宗教心理学1.6历史唯物主义研究方法与马克思主义宗教观第十周2学时4.1.3 宗教是一定社会历史条件的产物4.2 宗教的历史发展4.2.1 原始宗教第三周2学时2.宗教的本质与特征2.1 什么是宗教第十一周2学时4.2.2 人为宗教4.3 宗教产生与发展的根源5.宗教与文化5.1 宗教与哲学第四周2学时2.2 宗教的本质2.3 宗教的基本特征第十二周2学时5.2 宗教与科学5.2.1 宗教与科学的联系5.2.2 宗教与科学的斗争5.3 宗教与文学艺术第五周2学时十一放假第十三周2学时5.4 宗教与道德5.4.1 宗教与道德的联系与区别5.4.2 宗教对道德的影响5.4.3 宗教的道德化与宗教道德的抽象性第六周2学时3.宗教的要素与类型3.1 宗教观念与宗教感情3.1.1 宗教观念3.1.2 宗教感情第十四周2学时6.宗教与社会主义社会6.1 宗教与社会主义社会相适应问题6.2 社会主义时期党的宗教政策第七周2学时3.2 宗教的行为、组织与制度3.2.1 宗教行为3.2.2 宗教的组织与制度第十五周2学时综合复习第八周2学时3.3 宗教的分类3.3.1 地域分类法3.3.2 人种——语言分类法3.3.3 哲学分类法3.3.4 形态分类法第十六周2学时期末考试十二、参考书目①吕大吉:《宗教学通论新编》,北京:中国社会科学出版社,1998年。

宗教学概论第1章 宗教与宗教学

宗教学概论

我国宗教学重要著作系年

书名

作者/编著 出版

者

年月

出版社

宗教学原理 陈麟书

1986/7 四川大学

备注

卿希泰序1985/6

比较宗教学 陈荣富

1987/1 中国文化书院 “中外比较文化教学丛书”

宗教学通论 吕大吉主编

1989/7 中国社会科学

宗教学概论

宗教学通论 新编 宗教学纲要

用上述五个英文词的首字母来概括自我

宗教与宗教学

• ·一、宗教学的性质:——宗教学是认识宗 教现象的本质,揭示宗教产生和发展规律 的科学。以学术的方法对人类的宗教现象 作出客观的描述和分析是其主要任务

• ·二宗教学的内容: • (1)宗教的本质,宗教的构成要素。 • (2)宗教与文化的关系。 • (3)宗教史。 • (4)宗教哲学。

罗竹风主编, 陈泽民副主编

吕大吉

吕大吉主编

1991/12

华东师范大学

与《宗教通史简编》(1990) 和《宗教经籍选编》配套

1998/12 中国社会科学

2003/12 高等教育

宗教学概论 赖永海

2004/6 南京大学

修订(第二)版

几本宗教学参考书

(书影)

参考书目(B)

• 卓新平编著:《西方宗教学研究导引》, 北京:中国社会科学出版社,1990

• 何光沪主编:《宗教学小辞典》,上海: 上海辞书出版社,2002

• 黄心川主编:《世界十大宗教》,北京: 东方出版社,1988

• (二)religion • 随着基督教的发展,欧洲越来越多地面对

异文化宗教实践,面对内部宗教纷争与理 性主义兴起,religion的词义由此发生根本 变化。史密斯认为,17、18世纪是religion 现代义形成的分水岭,religion的内涵从人 对于神圣存在的个人感受,变成了这种心 态外在显现出的结果或历史积淀物,而这 些是我们可观察的。欧洲知识界由此逐渐 将religion客观化、具体化,把它界定为信 仰和实践体系,界定为教义(doctrine)和仪 式,“而无论它是否源自人类心灵对上帝 真诚的敬畏或热爱”。从此,religionw不ww.th再

宗教学概论的心得体会

宗教学是一门研究宗教现象、宗教历史、宗教哲学、宗教文化以及宗教与社会关系的学科。

通过学习宗教学概论,我对宗教有了更深入的了解,以下是我的一些心得体会。

首先,宗教是人类社会的重要组成部分。

从古至今,宗教在人类历史中扮演着举足轻重的角色。

它不仅是人类精神世界的一种寄托,还与政治、经济、文化等方面密切相关。

通过学习宗教学概论,我认识到宗教在人类社会中的地位和作用,以及宗教与其他文化现象之间的关系。

其次,宗教具有多样性。

世界上存在着众多宗教,如佛教、基督教、伊斯兰教、道教等。

每种宗教都有其独特的信仰体系、教义、仪式和经典。

通过学习宗教学概论,我了解到不同宗教的起源、发展、传播以及它们之间的相互影响。

这使我认识到宗教的多样性是人类文明的一种体现,也是世界文化多样性的重要组成部分。

再次,宗教哲学具有深刻内涵。

宗教哲学是宗教思想的重要组成部分,它探讨宇宙、人生、道德、信仰等问题。

通过学习宗教学概论,我了解到不同宗教的哲学思想,如佛教的因果报应、基督教的上帝观念、伊斯兰教的安拉信仰等。

这些哲学思想不仅对宗教徒具有指导意义,也对人类文明的发展产生了深远影响。

此外,宗教与社会关系密切。

宗教在人类社会中的地位和作用,以及宗教与其他社会现象之间的关系,是宗教学研究的重要内容。

通过学习宗教学概论,我了解到宗教在社会发展、文化传承、道德建设等方面的作用。

同时,我也认识到宗教在现代社会中的挑战和问题,如宗教极端主义、宗教冲突等。

在学习宗教学概论的过程中,我深刻体会到以下几点:1. 宗教是人类文化的重要组成部分,它对人类社会的发展产生了深远影响。

2. 宗教具有多样性,不同宗教之间既有相互区别,又有相互影响。

3. 宗教哲学具有深刻内涵,它对人类文明的发展具有重要作用。

4. 宗教与社会关系密切,宗教在现代社会中面临着诸多挑战。

总之,学习宗教学概论使我受益匪浅。

在今后的学习和生活中,我将更加关注宗教现象,深入研究宗教问题,为促进宗教与社会的和谐发展贡献自己的力量。

宗教学复习资料

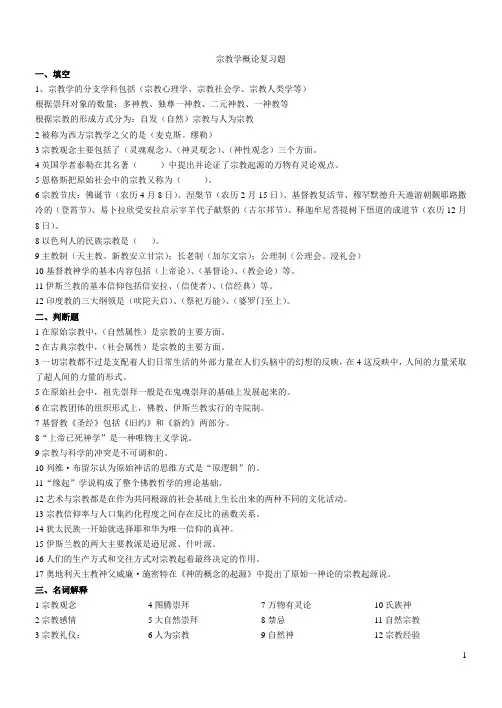

宗教学概论复习题一、填空1、宗教学的分支学科包括(宗教心理学、宗教社会学、宗教人类学等)根据崇拜对象的数量:多神教、独尊一神教、二元神教、一神教等根据宗教的形成方式分为:自发(自然)宗教与人为宗教2被称为西方宗教学之父的是(麦克斯。

缪勒)3宗教观念主要包括了(灵魂观念)、(神灵观念)、(神性观念)三个方面。

4英国学者泰勒在其名著()中提出并论证了宗教起源的万物有灵论观点。

5恩格斯把原始社会中的宗教又称为()。

6宗教节庆:佛诞节(农历4月8日)、涅槃节(农历2月15日)、基督教复活节、穆罕默德升天遨游朝觐耶路撒冷的(登霄节)、易卜拉欣受安拉启示宰羊代子献祭的(古尔邦节)、释迦牟尼菩提树下悟道的成道节(农历12月8日)、8以色列人的民族宗教是()。

9主教制(天主教、新教安立甘宗);长老制(加尔文宗);公理制(公理会、浸礼会)10基督教神学的基本内容包括(上帝论)、(基督论)、(教会论)等。

11伊斯兰教的基本信仰包括信安拉、(信使者)、(信经典)等。

12印度教的三大纲领是(吠陀天启)、(祭祀万能)、(婆罗门至上)。

二、判断题1在原始宗教中,(自然属性)是宗教的主要方面。

2在古典宗教中,(社会属性)是宗教的主要方面。

3一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映,在4这反映中,人间的力量采取了超人间的力量的形式。

5在原始社会中,祖先崇拜一般是在鬼魂崇拜的基础上发展起来的。

6在宗教团体的组织形式上,佛教、伊斯兰教实行的寺院制。

7基督教《圣经》包括《旧约》和《新约》两部分。

8“上帝已死神学”是一种唯物主义学说。

9宗教与科学的冲突是不可调和的。

10列维·布留尔认为原始神话的思维方式是“原逻辑”的。

11“缘起”学说构成了整个佛教哲学的理论基础。

12艺术与宗教都是在作为共同根源的社会基础上生长出来的两种不同的文化活动。

13宗教信仰率与人口集约化程度之间存在反比的函数关系。

14犹太民族一开始就选择耶和华为唯一信仰的真神。

大学生宗教学概论心得体会

大学生宗教学概论心得体会学了宗教学这门课快半个学期了,对于宗教学这个定义,其实在我心里还是模糊不清的,后来在网上查了一下,才得到了一个较为明确的答案通过宗教现象研究宗教的起源、演化、性质、规律、作用等的人文社会学科。

但是我还是想不通,研究宗教学有什么现实意义。

说实话,当初选课的时候不是我在选课而是课在选我,作为一个工商管理类的学生,我当时的想法就是要选一些跟自己专业挂钩的或者是自己感兴趣的课程来学习的,很遗憾,宗教学既不是与我的专业挂钩的也不是我感兴趣的一门课程。

但是由于选修课的时间跟必修课的时间相冲突,为了学分我就选择了宗教学这门课。

对于什么是宗教,各个宗教有什么习俗这些知识我了解甚少,因为我家人没有宗教信仰,我也没有,而我身边也没有什么宗教信徒,自然很少接触到宗教相关的东西。

通过老师几个星期辛辛苦苦的教学,我对宗教总算有了一定的了解。

比如我知道了宗教是人类社会发展到一定历史阶段出现的一种文化现象,属于社会意识形态;基督教是世界上最大的宗教,信徒10亿人;佛教基本教义的四谛是指苦谛、集谛、灭谛、道谛;佛教三法印是指诸法无常、诸法无我、涅寂无我。

而这些知识对于宗教知识。

而我认为学习一门课程,尤其是对于这种社会科学类的课程最重要的是学习者能从中有所感悟。

而对于宗教学这门课,我个人的感悟就是,即使我们一无所有的时候,我们依然要坚持心中的信仰。

现实生活中谁不会遇上挫折和不顺呢?现实不会偏爱任何人,没有挫折本身就是一种挫折,因为这样的人生毫无挑战性,那就等于白来世上走一遭。

面对现实中的磕磕绊绊,无非就是两种情况,你把它干掉或者它把你绊倒。

前者自然万事大吉,而若是不小心被绊倒,该怎么做才是考验人的,你可以选择躺着哭,可以选择爬起来再哭,可以选择爬起来继续前进。

而最考验人的,就是被现实打压得没有翻身的机会(当然现实里我们不应该这么悲观)的时候该怎么做。

而这时候的宗教思想来得恰到好处,因为它给了无望的人们一个精神的寄托,可以让他们相信还有一个美好的未来,也许那只是在天堂。

宗教学概论部分题目解答

一、什么是宗教?宗教是一种对社群所认知的主宰的崇拜和文化风俗的教化,是人类发展到一定阶段的产物,是人类历史上长期存在的社会现象,有其产生、发展和消亡的过程。

宗教是人类社会发展到一定历史阶段出现的一种文化现象,属于社会意识形态。

主要特点为,相信现实世界之外存在着超自然的神秘力量或实体,该神秘统摄万物而拥有绝对权威、主宰自然进化、决定人世命运,从而使人对该神秘产生敬畏及崇拜,并从而引申出信仰认知及仪式活动。

在人类早期一些社会中,宗教承担了对世界的解释、司法审判、道德培养和心理安慰等功能现代社会中,科学和司法已经从有些宗教分离出来,但是道德培养和心理安慰的功能还继续存在。

宗教所构成的信仰体系和社会群组是人类思想文化和社会形态的一个重要组成部分。

宗教具有群众性、民族性、长期性、国际性、复杂性等特点。

二、原始宗教产生的原因及其对当时人类社会发展的影响。

原始宗教的产生在于生产力水平低下,生存状态极差。

人类对于自然界和人类自身的了解又很少,常常出现当时人类无法解释的自然现象或者生理现象。

出自生命的本能反应,便产生了对自然的畏惧,对死亡的困惑,而人类初始阶段的自我意识却不足以解决这些畏惧和困惑。

为了给予这些现象一个合理的解释,以及为了人类自身的考虑,趋利避害,自然的人格化便随之出现,从而产生了原始宗教。

原始宗教是宗教的初期阶段,没有一个完整的理论体系,只是对一些现象的感性认识。

但对人类社会的发展产生了深刻的影响。

第一,增强了原始人类征服自然的勇气,再也不是一味地服从自然的神威。

第二,维护了部落的团结秩序,有利于人类社会整体地向前发展。

第三,丰富了人类文化艺术,英雄神话传说以及各种各样的雕塑、绘画图案等工艺美术形式来阐发代表某种意义的图腾崇拜,形成了特殊的宗教文学艺术。

第四,积累了探索世界的经验,原始宗教是原始人类对世界的一个初步的感性的探索,为人类后来进行深层次的抽象的探索提供了基础。

第五,促进了人类思维的进步。

宗教学概论课程教学大纲

宗教学概论课程教学大纲课程名称:宗教学概论 A Survey of the Study of Religion课程编码:Z211206总学时/总学分:54/3理论学时/理论学分:54/3实验学时/实验学分:0适用专业:政治学与行政学开课单位:政法学院一、课程性质及目的1.课程性质:学科基础必修课2.课程目的:宗教学是以宗教一般为研究对象,以存在于社会、历史之中的宗教现象为客体,考察其观念、行为、组织的形式和内容,研究其起源与演变的过程及产生和存在的基础,并探索其性质、规律和社会作用的一门社会科学。

因此,本课的教学目的是使学生了解宗教作为人类社会特有的现象,是如何在人的现实需要基础上形成和发展的,从一般的角度认识宗教在人类社会生活中的地位和作用,同时正确认识我国对宗教的态度和政策。

3.具体要求:使学生了解宗教作为人类社会特有的现象,是如何在人的现实需要基础上形成和发展的,从一般的角度认识宗教在人类社会生活中的地位和作用,同时正确认识我国对宗教的态度和政策。

增进大学生对宗教问题的了解,使大学生们有能力在掌握宗教学基础知识的前提下,分析和认识各种宗教现象,正确对待和处理各种宗教问题,在此过程中提高学生自身的人文素质。

二、课程内容及要求第一讲宗教学与宗教的界定【章节内容与学时分配】第一讲5学时●宗教学的诞生●宗教学的分支学科与发展●宗教的界定●宗教学的性质与研究对象【教学要求】具体要求1.在讲述本课的过程中,应指出中国宗教学研究和世界宗教学研究的渊源、联系以及存在的重大差距;尤其要引导学生对宗教学定义进行灵活的把握与理解。

2.掌握宗教学起源与发展;宗教学定义;宗教学分支学科;我国宗教学研究3.难点是宗教学定义进一步阅读书目麦克斯·缪勒:《宗教学导论》,陈观胜、李培茱译,上海人民出版社,1989年。

吕大吉:《宗教学通论新编》,导言部分,中国社会科学出版社,北京,1998年。

陈麟书:《宗教学原理》,绪论部分,宗教文化出版社,北京1999年版。

宗教学概论教学大纲

西北师范大学历史专业课程教学大纲《宗教学概论》教学大纲一、说明(一)课程性质本课程为历史专业任选课。

本课程大纲以马克思主义辩证唯物主义和历史唯物论为指导原则,结合宗教学前沿科研成果,使本课程讲授能帮助学生了解宗教学的一般原理;掌握世界三大宗教的基本知;正确理解马克思主义宗教观以及我国的宗教政策。

(二)教学目的本课程通过对宗教学的理论与方法、宗教的本质和要素,以及宗教与意识形态的关系等内容的讲授,能够使学生对宗教学的基本原理及基础知识有一个比较系统的了解,进而能科学地认识宗教的特性、本质和规律,掌握宗教学的相关理论和方法,提高学生分析和解决宗教问题的能力。

(三)教学内容本课程主要讲授宗教学的性质与研究对象、宗教学的理论与方法,宗教的本质要素以及宗教的类型,以及对宗教概念的界定、宗教的起源、宗教与其他意识形态的关系等内容。

重点阐释宗教学的学科特点以及宗教学的相关基础知识和理论。

(四)教学时数:36课时(五)教学方式以课堂讲授为主,适当安排一、二次课堂讨论。

(六)选用教材:吕大吉著:《宗教学通论新编》,中国社会科学出版社,1998年版。

二、本文第一讲宗教学概述教学要点:什么是宗教学;宗教学的性质与研究对象;宗教学的理论与方法;宗教学的分支学科。

教学时数:4课时教学内容:第一节什么是宗教学。

(1)第二节宗教学的性质与研究对象。

(1)第三节宗教学的理论与方法。

(1)第四节宗教学的分支学科。

(1)第二讲宗教的本质、要素及类型教学要点:宗教概念的界定;宗教的本质;宗教的基本要素;宗教的分类。

教学时数:7课时教学内容:第一节宗教概念的界定。

(1)第二节宗教的本质。

(1)第三节宗教的基本要素。

(4)一、宗教观念二、宗教情感三、宗教行为四、宗教组织第四节宗教的分类。

(1)第三讲宗教的起源及发展教学要点:有关宗教起源的理论;原始宗教;民族宗教。

教学时数:7课时教学内容:第一节宗教起源理论。

(2)第二节原始宗教。

(2)第三节民族宗教。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

宗教学概论1.宗教观观念的内容各种宗教都有说明其信仰的观念,甚至形成了一套论证其信仰的观念体系。

它是宗教组织借以建立宗教信仰体制的骨架,对整个宗教体系的构成起基础性的作用。

各种宗教观念无论在内容上有何区别,必须用一定的语言,文字表达出来。

宗教观念一旦用语言文字表达出来,就超出了个人的体验,具有社会意义,就成了一种社会文化形式,成了宗教传道的工具。

各种各样的宗教的信条、教义、教理都是不同的,但既然是宗教,就有共同的东西,大致归纳为三个方面:(一)灵魂观:灵魂观是宗教最重要最直接的观念,形灭灵魂不灭的观念几乎广泛流行于世界各个宗教中。

“灵魂”观点是整个宗教的发端,是全部宗教的核心问题。

1.“灵魂不灭,上帝存在,意志自由”是基督教的核心。

2.伊斯兰教也大体相同。

3早期佛教不讲灵魂不灭,但是讲“因果报应”“生死轮回”,其结果则是承认了灵魂的存在,并且以灵魂作为因果轮回的主体。

佛教传入中国,灵魂观念进一步发展,“神不灭”则成为中国佛教的坚定信仰。

不相信灵魂存在宗教是不存在的,因此宗教与迷信是分不开的。

(二)神灵观:1.宗教是社会的产物,宗教观念的内容归根结底是人与人关系的反映,但在宗教中,人与人的社会关系表现为人与神的宗教关系。

人是宗教信仰和崇拜的主体,神是信仰和崇拜的对象,没有神就没有信仰和崇拜的对象,这样宗教就无从谈起。

所谓无神的宗教是不存在的。

如果某个宗教宣扬自己没有神灵,那他就不是货真价实的宗教。

2.关于人与神的关系。

神是“人格化”的超自然存在,并不全面。

原始民族信仰崇拜的神并未“人格化”。

所以,神的人格化并不限于同形,更重要的神与人“同性”。

这就是说神与人在思想、情感、意欲方面与人有相同或相似的性格,从这一点上讲,可以说一切宗教崇拜的对象都是与人“同性”的。

无论是氏族社会的图腾崇拜还是伊斯兰教无任何具体形象的真主,他们在其崇拜者的心中,都是具有人一样的思想、情感和意欲,都是按照人的行为方式进行活动的。

一切宗教的神圣对象性能,本质上都是人性,只不过这种人性,在神圣对象身上被进一步神圣化了而已。

这样来讲,人格化的神,实质是人性的神格化。

3.总之,一切宗教中神的神性就是人的人性,神的本质就是人的本质。

神灵观念之所以产生,是人通过想象力把人的人性和本质异化或对象化为一个神圣对象的结果。

因此,宗教中的这种神灵、创始祖或上帝,所有的一切都并没有客观存在,本质上都是人创造的,是幻想的产物。

人性的神格化是有一定的社会基础的,随社会的发展而发展。

(三)神性观:所谓神性观可以理解为神的能力,能量或神的意志等等。

神性也是人的特性的异化。

人的特性包括人的自然属性和社会属性,人总是按照人的属性和特征去构造神灵的神性,人的所有活动都有一定的目的性,是按照任自己支配和操纵自然社会和人间社会的可能和需要,去设想神灵所拥有的权利。

人类的重要特点之一就是其对活动具有一定的目的性,因此,对自己能操纵和支配的事物,人们就往往认为其符合了人的意志。

自然而然的把人的意志和能力异化为天意和神意,以为自然生活和社会生活是按照神意和天命运作的。

在宗教看来,神是以自己的意志和力量来支配人间生活的,这种支配和操纵就是神的神性的根本。

2.宗教的发展的阶段文艺复兴时候的学者其一般把宗教历史分为三个阶段:拜物教时期——多神教时期——一神教时期,进化论的分类方法影响较大,后来黑格尔的宗教分类方法也是在这个基础上建立和发展起来的。

而唯物主义认为,宗教是原始社会发展到一定阶段的产物,宗教观念作为幻想,它反映的问题自然是虚构的,但它是一种高级的思维活动,不可能产生于刚刚从类人猿变成的早期人类。

人类学家认为,原始人的墓葬按一定方式埋葬,一方面表现他们的眷恋之情和畏惧之心,说明人们之间已经结成以血缘为纽带的社会关系,形成了氏族制度,另一方面表现了原始人已经有了某种灵魂不死和死后生活的遐想。

(一)原始社会的宗教崇拜:1.原始社会早期的宗教崇拜形式主要是图腾崇拜和女始祖崇拜。

(1)图腾意为“他的亲族”,来源于美洲印第安人的方言,认为每种氏族都是起源于某一种动植物或自然现象的,这些动植物或自然现象是他们的祖先,被视为亲属(不杀食)。

同一图腾的人不通婚。

他们相信图腾祖先是他们的保护者,同时认为图腾的兴衰象征着他们氏族的兴衰。

所以他们要保护他们的图腾。

(2)女始祖崇拜实际上图腾崇拜的一个发展形势,是生产力进行到一定阶段的产物,进入氏族社会以后,原始人支配自然地能力提高,妇女地位提高,子女为母亲所生这一现象为当时人们共睹。

于是,人们便幻想出始祖与图腾接触或感应而繁衍人类的情况,从而打败了图腾崇拜时期,人与自然浑然一体的观念,使人与自然有了区别,提高了人在自然界中的地位,这是人类认识自然地一大进步。

女始祖崇拜是介于图腾崇拜之间的,常表现为半人半兽,或亦人亦兽。

这就和图腾崇拜中图腾祖先的形象基本相同,严格来讲,女始祖崇拜还是属于图腾崇拜的范畴,是对自然和人自身结合的崇拜,只不过是人的崇拜比重加重了。

2.对自然精灵的崇拜和祖先灵魂的崇拜。

母系氏族社会晚期出现了农业、畜牧业,特别是农业起到了决定作用,人类学会制作陶器、纺织等,支配自然地能力大大提高。

定居的出现有利于私有财产的保存、专制制度的建立。

人类支配自然地能力大大提高,增强了人的自主感和优越感,人类开始认识到自身的力量,并开始把自己与周围的事物区别开来,于是出现了对自然精灵的崇拜和祖先灵魂的崇拜。

在母系氏族社会,妇女不仅在经济上占重要地位,而且也是血缘关系的纽带。

所以女性族长成为氏族单位的维系者,生前受到从尊重,死后他们的灵魂也被认为是本氏族的保护神,这样就出现了早期的祖先崇拜——女性祖先崇拜。

同女始祖崇拜是不同的,女始祖崇拜从严格意义上讲还是一种图腾崇拜,与自然崇拜结合在一块;而女性祖先崇拜是对独立的人的崇拜。

在女性祖先崇拜的同时,还存在灵物崇拜、魔力崇拜等各种崇拜,但总体上说,这个时期的崇拜分为两大类:女性祖先崇拜和自然崇拜。

随着进入到父系氏族社会,又出现了男性祖先崇拜。

以父权制为主体的氏族制度反映到宗教观念上,首先是对男性生殖器“祖”的崇拜,“祖”是男性祖先崇拜的前提和思想基础。

在某些地方也存在男性崇拜和女阴崇拜的结合。

男性祖先崇拜是父权制在宗教观念上赤裸裸的反应,男性祖先崇拜赋予了男性不可一世的超自然力,在世界范围内都是最重要的宗教崇拜形式之一。

3.天神崇拜:随着生产力的发展,社会关系发生变化,出现了私有财产,出现了等级,这种人际关系的变化反应到宗教观念上来,生前的地位决定死后的地位。

统治者,特别是统治集团的最高代表往往通过祭天等活动说他自己是“受命于天”,把自己说成是“天子”,于是天神崇拜就出现了。

天神崇拜的出现应该是在原始社会末期的部落联盟阶段,盛行于阶级社会。

“天子”实际上反应了自然崇拜和祖先崇拜的结合。

(二)进入阶级社会之后,原来的氏族宗教变为了国家宗教及国家上层建筑的一部分。

1.国家崇奉的主要神灵与统治国家的君主肯定有密切的关系。

如常说的“王权神授”就是这个意思。

此时的国家神往往是祖先神或是有祖先神发展而来。

国王将自己成为“天子”或是“神的后代”。

2.社会上形成了专门侍奉神灵的祭祀和巫祝阶层,他们享有宗教特权,如印度婆罗门。

在某些地方,君主就是主祭,君权和神权结合在一起。

3.阶级社会的国家宗教虽然具有明确的阶级实质,成了维护统治者利益的工具。

但是作为国家体制的一部分,它强制全体公民新教,没有选择的余地。

因此,国家宗教具有种族宗教或民族宗教的特征。

古代宗教国家的例子:古代印度的印度教、古代伊朗的琐罗亚士德教、古代希伯来宗教和犹太教等等。

(三)氏族宗教和国家宗教之后又出现了世界性的宗教,如佛教,伊斯兰教,基督教。

它们具有超种族,超国家的共同特点。

1.氏族宗教充其量不过影响了一个(原始氏族)部落,国家宗教也不过影响了一个国家或地区,而世界宗教已经跨越了血缘的关卡和国家的界限,在不同种族、肤色、语言和国度中找到自己的信众。

佛教中的佛、伊斯兰教中的真主、基督教的上帝不再是某一个特定种族或国家所专有的崇拜对象。

2.世界宗教的形成有着极其复杂的原因,包括政治、社会、军事等方面。

从根本上讲,这些宗教从一创立开始就放弃了以前宗教的狭隘性。

从宗教观念方面讲,基督教中的上帝不再是犹太人的“父”或“主”。

伊斯兰教的真主安拉也不单是古代阿拉伯人的“主”。

佛教更是为一切“觉悟者”打开了大门,宣称自己可以“普渡众生”。

所谓这些观念都是吸引一切人的,这些观念为不同肤色、语言、种族的民族所接受。

3.一种宗教走向世界,总是借助世界帝国的军事政治力量。

基督教在地中海沿岸广泛传播,并向欧洲传播,最终走向全世界,与罗马帝国以及欧洲列强对世界各地的殖民扩张分不开。

而伊斯兰教的真主权威也是随着哈里发帝国的军事扩张而走向全世界。

至于佛教,也是由于孔雀王朝、贵霜王朝以及中国隋唐王朝对于佛教的支持,进而走向世界。

3.原始佛教的基本内容:“初转法轮”指早期佛教的基本内容,指释迦摩尼最初的说法。

不论是大乘佛教还是小乘佛教等宗派都是在这个基础上建立的。

它分为:“四谛”、“十二因缘”、“八正道”。

(一)“四谛”:“谛”有“正义之意”。

1.苦谛:说人生如苦海,苦的内容有七种:生、老、病、死、爱别离、怨憎会、求不得。

2.集谛:佛教中也称“因谛”。

这是说苦产生的原因。

苦是由人的烦恼而造业,由造业而得到苦的果报。

3.灭谛:解脱痛苦的可能。

4.道谛:灭苦的方法。

(二)“十二因缘”:由“四谛”得出“苦由集起”。

即苦的产生是有原因的。

这就是佛教所讲的“缘起”。

佛教所有的教义都可以说是从“缘起论”产生的。

一切事物或一切现象的产生,都是一种相对的互存关系和条件,离开这种关系和条件,就不可能产生任何一种事物或现象。

“若此有则彼有,若此无则彼无,若此生则彼生,若此灭则彼灭。

”佛教所讲的“十二因缘”就是这个理论,即“诸法由因缘而起”。

1. 无明:没有智慧,正由于没有智慧而产生了贪欲、瞋恨、愚痴这“三毒心”,使人心里迷惑。

2.行:即业行。

因为有无明的迷惑而使人执“法有我有”,起惑造业。

3.识:由于过去世所造的业力,今世感受果报,妄念生起,进入母胎。

4.名色:即身心。

人入胎之后,胎儿的身心状态。

5.六入:胎儿在母亲体内的生长过程。

生长眼、耳、鼻、舌、身、意这六种感觉器官。

佛教中又称为“六根”。

6.触:胎儿出胎之后,“六根”就要与外界的色、声、香、味、触、法这“六尘”接触。

7.受:在“六根”接触“六尘”之后,就会有感知,之后就会知苦知乐。

产生思量分别,对所触之境就会有快乐与不乐之分等等。

8.爱:产生思量分别之后,对称意的东西会产生爱。

这样,一个人就会产生“厌苦欣乐之心”,人就会贪财、贪食、贪睡、贪色、求名,这就是佛教所讲的“五欲”。

9.取:既爱就取。