刘中富-语言与文化

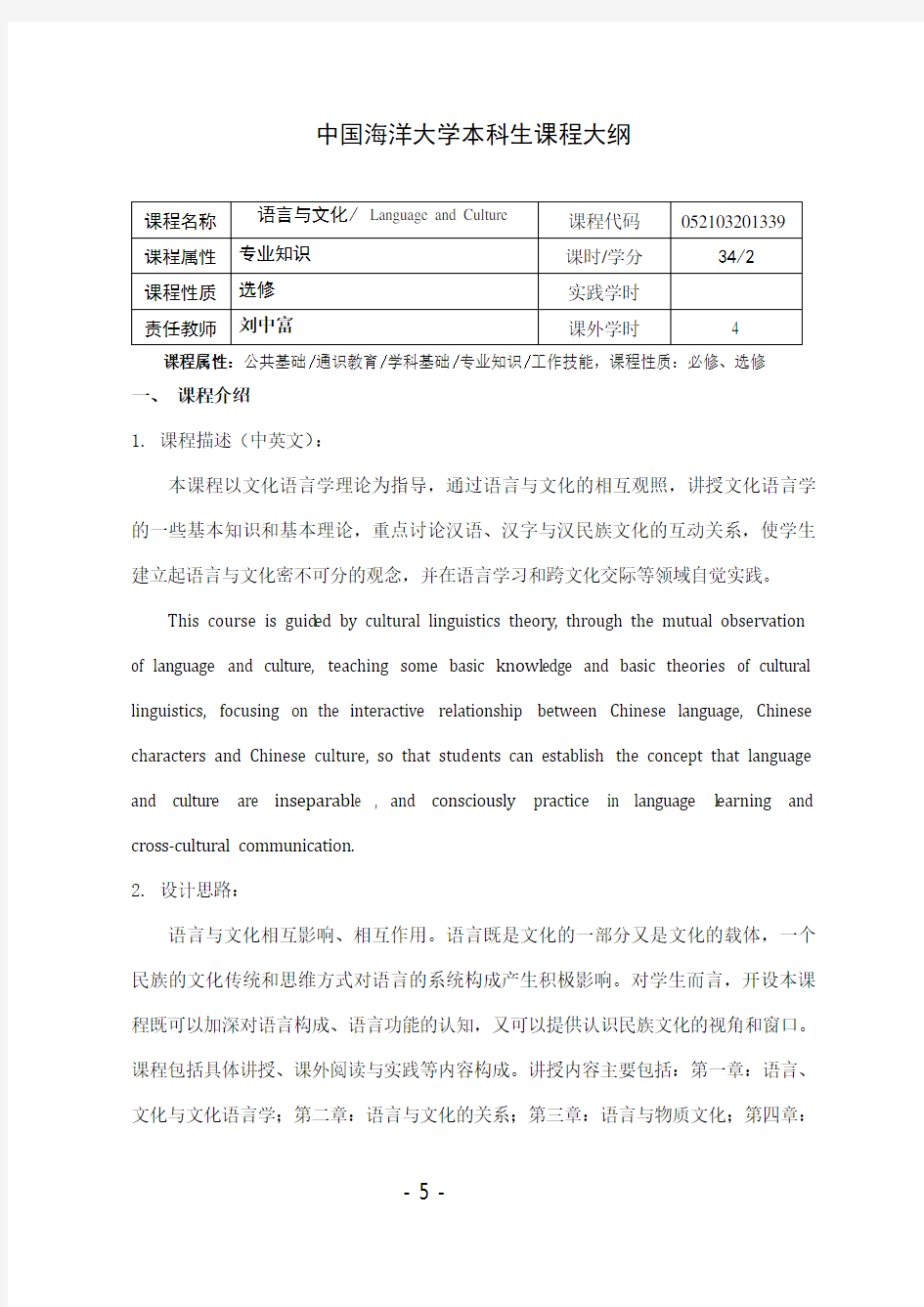

中国海洋大学本科生课程大纲

课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修

一、课程介绍

1.课程描述(中英文):

本课程以文化语言学理论为指导,通过语言与文化的相互观照,讲授文化语言学的一些基本知识和基本理论,重点讨论汉语、汉字与汉民族文化的互动关系,使学生建立起语言与文化密不可分的观念,并在语言学习和跨文化交际等领域自觉实践。

This course is guid ed by cultural linguistics theory, through the mutual observation of language and culture, teaching some basic knowl edge and basic theories of cultural linguistics, focusing on the interactive relationship between Chinese language, Chinese characters and Chinese culture, so that stud ents can establish the concept that language and culture are inseparabl e , and consciously practice in language l earning and cross-cultural communication.

2.设计思路:

语言与文化相互影响、相互作用。语言既是文化的一部分又是文化的载体,一个民族的文化传统和思维方式对语言的系统构成产生积极影响。对学生而言,开设本课程既可以加深对语言构成、语言功能的认知,又可以提供认识民族文化的视角和窗口。课程包括具体讲授、课外阅读与实践等内容构成。讲授内容主要包括:第一章:语言、文化与文化语言学;第二章:语言与文化的关系;第三章:语言与物质文化;第四章:

- 5 -

语言与制度文化;第五章:语言与宗教文化;第六章:语言与民俗文化;第七章:语言与文化心理;第八章,语言接触与文化交流。

3.课程与其他课程的关系:

以先修课程“现代汉语Ⅰ”“现代汉语Ⅱ”“语言学概论”“古代汉语Ⅰ”“古代汉语Ⅱ”等课程为基础。

二、课程目标

1.专业教育目标:通过本课程的学习学生将了解文化语言学的基本知识,掌握文化语言学的基本理论和重要的研究领域,加深对语言与文化相互影响和制约的认识,初步形成通过语言了解文化、通过文化认识语言的理念。学习本课程,将有助于学生自觉地关注语言文化现象,深度了解中国语言文化,从而提高对语言文化问题的理解和分析能力。

2.思政教育目标:一种民族语言既是一个民族文化的一部分又是民族文化的载体。本课程注重挖掘汉语的深厚文化蕴涵,使学生借助语言视角了解汉民族优秀文化,从而激发对汉语和汉民族文化的热爱之情。本课程还将通过对汉外语言文化的对比和交流教学,使学生充分认识汉民族文化的自源性、独特性、包容性和开放性,从而加强学生的文化自信。

三、学习要求

本课程要求学生课前根据教学计划阅读相关文献,课堂上要特别关注授课教师对某些问题的讲授跟指定阅读书和个人理解的差异,主动提出问题并质疑,展开课堂讨论,课后要求学生借助网络平台进一步搜索相关文献阅读,开阔视野,完成课堂上授课教师布置的思考题或作业题等。本课程的最终考核方式是完成一篇课程论文,课程论文的选题由学生在平时的讨论和积累中产生,学生自主定题或跟授课教师商定题目,这就要求学生在课外学习时要关注实际的语言文化现象,学会自主学习和独立思考。

- 5 -

四、教学进度

- 5 -

五、参考教材与主要参考书

陈保亚:《语言文化论》,云南大学出版社,1993年。

戴昭铭:《文化语言学导论》,语文出版社,1996年。

高长江:《文化语言学》,辽宁教育出版社,1992年。

郭锦桴:《汉语与中国传统文化》,商务印书馆,2010年。

黄高飞:《汉字中国:汉字与民俗》,暨南大学出版社,2015年。

林宝卿:《汉语与中国文化》,科学出版社,2000年8月。

罗常培:《语言与文化》,语文出版社,1989年9月。

宁业高、宁耘:《中国姓名文化》,中国华侨出版社,1991年。

牛汝辰:《中国地名文化》,中国华侨出版社,1993年。

曲彦斌:《中国民俗语言学》,上海文艺出版社,1996年。

申小龙:《中国文化语言学》,吉林教育出版社,1990年。

沈锡伦:《中国传统文化和语言》(增补本),上海教育出版社,2004年。

苏新春:《文化语言学教程》,外语教学与研究出版社,2006年。

完颜绍元.《中国姓名文化》,上海古籍出版社,1994年。

王福祥、吴汉樱:《文化与语言》(第1版),外语教学与研究出版社,2000年。

王衍军:《汉语文化词汇概论》,清华大学出版社,2014年。

邢福义:《文化语言学》,湖北教育出版社,1990年。

许嘉璐:《中国古代衣食住行》,北京出版社,2011年。

张维鼎:《语言文化纵论》,四川辞书出版社,2002年3月。

- 5 -

赵定烽、赵理超:《汉字文化教程》,厦门大学出版社,2014年8月。

郑宝倩:《华夏人名与华夏文化》,语文出版社,1991。

周振鹤、游汝杰:《方言与中国文化》(第二版),上海人民出版社,2006年。六、成绩评定

(一)考核方式 C :A.闭卷考试 B.开卷考试 C.论文 D.考查 E.其他

(二)成绩综合评分体系:

七、学术诚信

学习成果不能造假,如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等,均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为,将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长:院学术委员会签章:

- 5 -

初中英语语言与文化的关系

初中英语语言与文化的关系 学习任何一门外语,都不仅要掌握语音是、语法、词汇和习语,而且还要知道和熟识使用该语种的人如何看待事物,如何观察世界;要了解他们如何用他们的语言来反映他们的思想、习惯和行为;更要了解他们社会的文化,语言是文化的一部分,并对文化起着重要作用。它们之间互相影响、互相作用;理解语言必须了解文化,理解文化必须了解语言。 我们学习应用外语,目的是为了交际,并且是跨文化的交际,故此必然涉及不同的习俗文化、不同的世界观、人生观;不同的思维方式、行为方式和生活方式;以及不同的政治信仰和宗教信仰等。我们所指的文化,并不单纯是狭义上所指的文学、音乐、美术等,而更广义上所指的:一个社会所具有的独特的信仰、习俗、制度、目标和技术的总模式。所以在跨文化的交往中,没有这些的深入认识,只局限地以自己母语文化中所形成的各种思维方式、行为方式,习俗观和世界观去和外国人进行交往,必然会形成不同文化观念在某个话题或论点方面的冲突和不快。 在初中阶段的英语教学中,英语教学工作者更多地强调了“听”“说”“读写”四大技能的培养及素质教育在教材的安排和教学时间的分配上,忽略了英语文化的进一步的学习、了解和渗透。同时,作为素质教育,我们在语言教学中,应尽量多地全方位体现该语言范畴的文化现象、文化特征。虽然对事物的理解受到年龄、职业、信仰、思维等影响,但对于初中学生来说,他们应该可以理解在欧美国家最常用的成语、谚语、格言和典故。这些内容在教材中安排得并不多,尽管 有 "A friend in need is a friend indeed" "An apple a day keeps the doctor away","There os a will, there is a way"------ 等等。但我认为仍不足够,英语文化中,常用的谚语还很多,而

入乡随俗 语言和文化

高二选修《语言文字应用》 第六课语言的艺术 《入乡问俗——语言和文化》教案2009.6 学习目标 引导学生正确理解语言与民族文化的关系,激发学生对祖国语言的热爱 教法学法点拨引导、自主讨论 学习时数一课时 教学要点 一、导入:(课件展示西方龙的图片)同学们知道这是什么动物吗? (西方的“龙”是一种怪兽。早在4000年前,西方神话故事中就出现了被称“Dragon”的怪兽,在大部分希腊神话中,龙都是扮演着屡屡被神和英雄击败或被愚弄的对象。大约在公元2世纪,欧洲龙的形象出现了比较大的变化,它有毒,能喷火,长着蝙蝠状的大翅,腆着大肚子,怪模怪样而且贪财、狡诈、残暴。常以人或动物为食,喜欢呆在储藏金银和宝藏的地方,在《圣经》故事中,魔鬼撒旦化成一条大红龙,尾巴扫过了1/3的天上星辰,它有七个头,每个头上都戴着王冠,贪婪地吞吃着新生的婴儿。于是,西方龙就从“守财奴”堕落成了最邪恶的魔鬼,被描述成罪恶、狡诈和残忍的代表。 “龙”是中国人的一种图腾崇拜。中国人心中的龙常常是神,或者是神人的坐骑,中国龙与帝王有密切的关系,有真龙天子、龙旗龙袍、龙庭龙辇等等说法。跟“龙”相关的词语还有“龙凤呈祥、龙腾虎跃、生龙活虎”等。) 不同民族的文化差异是显而易见的,鲜明地体现在各民族所使用的语言中,而且不仅体现在个别字词的含义不同上。(阅读对话) 美国游客:Thank you very much for your kindness. 中国导游:Not at all .It’s my duty to take good care of old people. 美国游客从导游的回答中得到了两个不良信息: 1、自己是老年人,西方人忌讳说别人“老”,“老”是没有活力的代称; 2、以为导游只是在尽责,并不是真心想为他人服务。 再比如西方人通常不问客人这两个问题:How old are you ?What are you doing? 因为他们认为所问的内容涉及个人隐私。 总结:说话者的语言通过语言系统中可能存在的语法范畴和语义分类,决定了说话者的世界观。这种语言系统是说话者同他的本族文化一起继承下来的。可见,语言反映着民族心理,语言现象的背后,是文化。 二、讨论:结合材料,谈谈这些材料中的语言现象传达了哪些文化信息? 什么是文化? 广义地说,文化指的是人类在社会历史发展过程中所创造的物质和精神财富的总和。它包括物质文化、制度文化和心理文化三个方面。物质文化是指人类创造的种种物质文明,包括交通工具、服饰、日常用品等,是一种可见的显性文化;制度文化和心理文化分别指生活制度、家庭制度、社会制度以及思维方式、宗教信仰、审美情趣,它们属于不可见的隐性文化,包括文学、哲学、政治等方面内容。狭义的文化是指人们普遍的社会习惯,如衣食住行、风俗习惯、生活方式、行为规范等。 1、从文字看民族生活和历史 不同的民族心理和民族文化对语言有着深刻的影响,而语言则体现了民族文化和民族心理。通过语言文字来直接了解早期的民族文化更是研究文化的重要途径。从“安”、“家”、“姓”

语言与文化的关系

语言与文化 一关于“文化”的概念 文化是一个广泛的概念,很难给它下一个严格和精确的定义。自本世纪以来,不少哲学家、社会学家、人类学家、历史学家和语言学家一直都在努力地想从各自学科的角度,给文化下一个令人满意的定义,然而,迄今为止仍没获得一个公认的定义。据克罗门(Kroeber)和克勒克洪(Kluckhohn)在1963年出版的《文化——关于概念和定义的评论》(Culture:A Critical Review ofConcepts and Definitions)一书中的统计,有关“文化”的各种不同的定义至少就有150个之多。可见人们对“文化”一词的理解所存在的差异。 就目前的情况来看,人们普遍都依照奥斯华尔特(Oswalt,1970)的“大写字母的文化”和“小写字母的文化”这一区分来理解“文化”这一概念。也就是说,人们一般都将“文化”的概念分成广义和狭义两类。广义的文化指的是人类在社会历史发展过程中所创造的物质和精神财富的总和。它包括物质文化、制度文化和心理文化三个方面。物质文化是指人类创造的种种物质文明,是一种可见的显性文化,如生产和交通工具、服饰、日用器具等。制度文化和心理文化属于不可见的隐性文化。前者指的是种种制度和理论体系,如生活制度、家庭制度、社会制度以及有关这些制度的各种理论体系等;后者则指思维方式、宗教信仰、审美情趣、价值观念等。狭义的文化指的是人们的社会风俗习惯、生活方式、相互关系等。 文化是一种社会现象,它是人们通过他们的创造活动而形成的产物。文化同时又是一种历史现象,是社会历史的积淀物。每一代人都继承原有的文化,同时又在不断扬弃和更新原有的文化,对社会文化的发展作出贡献。 文化具有鲜明的民族性、独特性,是民族差异的标志。各个民族由于地域、生态环境、社会政治经济制度、历史背景、风俗习惯、价值观念、行为模式等的不同,其文化也具有各自的特点。例如,在受到别人的赞扬时,根据操英语民族的文化,被赞扬的人应表示接受,以表明自己认为对方的赞扬是诚心诚意的或所赞扬的事是值得赞扬的。然而,对中国人来说,受到别人赞扬时,通常要表示受之有愧,做得很不够等等,而一般不能直接地接受赞扬,否则就意味着有骄傲自满情绪或缺乏教养。

走遍法国1到9课的翻译

第一集新房客 巴黎第9区,Cardinal-Mercier大街。一位年轻人走进了一幢房屋并按响了门铃。Julie:您好! de Latour:小姐您好! Julie:先生,您是? de Latour:我叫Pierre-Henri de Latour。 Beno?t:幸会幸会。我,我是Beno?t Royer。 de Latour:很荣幸见到你,Royer先生。 P.H.de Latour走进了(房间)。Julie、Beno?t和P.H.de Latour坐在客厅里。Beno?t:您是学生吗,de Latour先生? P.H.de Latour:是的,我是学生。您呢,Royer先生,您的职业是什么? Beno?t:我是一家旅行社的职员。 P.H.de Latour:啊,您是旅行代理……这该多有意思呀…… Julie和Beno?t看了看对方。 Julie et Beno?t:再见,De Latour先生。 一个年轻人,Thierry Mercier,对Julie说。 T.Mercier:你的姓是什么? Julie:我的姓? T.Mercier:对呀,你叫什么? Julie:Prévost.反正……我的名字是Julie,我的姓是Prévost. T.Mercier:你是学生吗? Julie:不是,您呢……呃……你呢? T.Mercier:我,我是实习生。 Julie:实习生。 T.Mercier:嗯,是的。 Thierry Mercier指Beno?t。 T.Mercier:他,是谁? Julie:他,他是Beno?t Royer。 Beno?t:是的,Beno?t Royer就是我。我是法国人。我是旅行代理,我住在这:Cardinal-Mercier大街4号。这里是我家。现在呢,再见!Beno?t把Thierry Mercier送到门口。 Beno?t和Julie坐在客厅。我们看到了四个青年男女,一个年轻女人带着一只狗,一个剃着光头的青年,一个拿着杂志的年轻女人和一个举着磁带录音机的小伙子。 Julie和Benoìt:再见! 拿录音机的小伙子:什么? Beno?t向Ingrid询问(有关情况)。

中英文化比较

英汉两种语言都有着悠久的历史,但是,因为两个民族的历史发展、风俗习惯、生活环境、宗教信仰以及美学观点都有所差异,这些差异必然反映在分属两种不同文化的听、说、读、写和译等语言交际活动中。因为民族区域生态环境不同,文化积累和传播的不同,社会和经济生活的不同等等,各个民族的文化都具有鲜明的“特异性”或个性。这种文化个性,必然导致不同的文化之间表现出不同的文化形态;这种文化形态差异反映到语言层面上,则表现为语言差异。本文从物质文化,精神文化以及语言文字本身这几个方面来对中英语言文化的差异实行分析。 1 物质文化即文化的物质部分,包括人类创造出来的一切物质产品,其中尤以生产工具最为重要 英国曾是一个极富有攻击性的国家,也曾在很长一段时期内统治着这个世界。而对于自己的国家,英国人似乎并没有任何“破坏性”,上百年的古建筑没有一丝一毫的破坏,狭窄的只能容下两辆车的街道出现在伦敦的中心地段,五层楼的老宾馆没有电梯。你也许觉得这些很难想象,但英国人乐于继承这些事物,哪怕它几个世纪从未改变过。中国人讲究一个破旧立新,有了新鲜事物,就把旧的彻底清除。现在我们城市的街道上甚至找不到超过20年历史的建筑。我不能说这意味着我们留不住历史,但却能够说明英国人不会破坏历史。在人口日益膨胀的今天,我们不得不通过重新建造更高的建筑以满足人口的需要。英国以它们不多的人口,有理由让每一段承载着历史的建筑、街道到如今还安然竖立。这样的保守让英国的现代与历史完美的融合在一起,没有任何的不协调。这可能有些奇怪,矮小的三层建筑旁盖起了全新的摩天大楼,但这就是英国。 2 中英文化在精神方面上的差异主要是指民族思想、文学艺术、哲学、历史文化背景等,如西方现代的自由平等观点、民主制度和科学精神都源自于古希腊文化,而中国受儒释道影响较深刻 英国人的性格似乎也带有这样那样的保守。英国人不善言谈,更尽量保持人与人之间的距离,他们认为过度的亲密往往带有几分不礼貌。这样性格一方面被称为保守,在另一方面又被称为绅士,永远彬彬有礼,虽然有很多的规矩规范着自己。但不要以为这样的英国会停滞不前,他们的开拓探索精神也是出了名的。在英国,在剑桥,就仅仅是在三一学院里,几百年来无数个未知的奥秘被揭开,无数个为人类进步奉献一生的科学家曾在这里完成他们的事业。英国,不

(期末论文)浅析语言与文化的关系

浅析语言与文化的关系 文化语言学是研究语言与文化的关系——语言所蕴含的民族文化内涵,以及民族文化对语言的存在形式和演变怎样产生影响的一个语言学分支学科。它是语言学众多学科中与人和社会紧密联系、最富人文内涵的一个分支学科。经过一个学期的学习,我逐渐对这门课程有所了解,作为期末论文,我将结合书本知识和课外参考文献,同时联系自身专业,浅析语言和文化的关系。 一、“文化”的概念 为了更好地理解语言与文化的关系,首先要先了解什么是文化。人们关于“文化”的讨论延续了很长时间,至今仍未得出一个统一的看法。19世纪英国人类学家爱德华·泰勒在他的《原始文化》一书中,曾给文化下过一个著名定义:“文化是一个复杂的整体,其中包括知识、信仰、艺术、法律、道德、风俗,以及作为社会成员个人所获得的任何其它能力和习惯。”这个定义强调的精神方面的文化,是一般文化人类学家所持的观点。我国国学大师季羡林先生对文化下的定义是:“文化就是生活,包括物质文化和精神文化两方面,由社会的生产关系所产生出来的物质生活方式,如衣食住行,便是物质文化;由社会的生产关系所反映出来的意识形态,如法律、政治、艺术、哲学,便叫精神文化。”从一直以来人们对“文化”讨论的发展来看,文化的内涵越来越宽广。文化不仅包括了人的知识、信仰、艺术、道德、

法律、习俗、观念等精神方面的内容,也包括人的生产生活活动所产生的种种产品、结果或遗迹,也包括人的行为方式、思维方式、实践能力,甚至社会活动的组织形式等。 二、语言和文化的关系 语言是人类思维和交流的工具,它作为人们认识、思维、交际、表达的符号,参与到文化形成的具体过程中。每一种语言都是在具体、特定的社会历史环境中产生和发展起来的;每一种语言中的形象意义都是在自己独特的历史、社会条件和民族风俗语境下形成的。与语言的发展相似,文化也是社会发展到一定阶段的产物。各民族文化所具有鲜明的个性,不仅决定了人的认知结果,还制约着语言形式。语言与文化相互依存。语言是文化不可分割的一部分,同时又担负着传达文化的任务。因此,我们的教材中说“文化和语言之间起码有了两种关系:语言是文化的载体,语言是一种文化样式”。 第一,语言是文化的载体,是文化存在的物质表现形式。 各民族的文化由于所处的环境不尽相同,民族区域生态环境不同,文化积累和传播方式的不同,社会和经济生活的不同等等,从而产生了文化的不尽相同和各个民族文化的鲜明个性。民族文化的传承和发展最重要的手段就是利用语言,是语言记录了民族文化并保存了民族文化。语言单位,特别是词语,体现了人们对客观世界的认识和态度,烙上了某一民族的历史、社会生活的印记。 比如,在表达赞美时,美国人通常会说“You look good in this

2021年高中语文第6课语言的艺术第4节入乡随俗语言和文化课时作业新人教版选修语言文字应用

2021年高中语文第6课语言的艺术第4节入乡随俗-语言和文化课时 作业新人教版选修语言文字应用 1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一组是( ) A.豆豉./奢侈.单薄./刻薄.赝.品/义愤填膺. B.即.使/觊.觎倾轧./轧.钢狙.击/含英咀.华 C.慨.叹/楷.模狼藉./蕴藉.炮烙./一丘之貉. D.渣滓./恣.意倒.退/倒.影辍.学/掇.拾旧闻 解析:B项分别读jí/jì,yà/zhá,jū/jǔ;A项分别读chǐ,bó,yàn/yīnɡ;C项分别读kǎi,jí/jiè,luò/hé;D项分别读zǐ/zì,dào,chuò/duō。 答案:B 2.下列各组词语中,没有错别字的一组是( ) A.妨碍/防御九州/洲际貌合神离/和盘托出 B.纯粹/碎石粗犷/旷达百尺杆头/揭竿而起 C.苍海/伦理揖拿/编辑谈笑风生/歌舞升平 D.贸然/冒失提拨/拨冗青山绿水/山清水秀 解析:B项,“百尺杆头”应为“百尺竿头”;C项,“苍海”应为“沧海”,“揖拿”应为“缉拿”;D项,“提拨”应为“提拔”。 答案:A 3.下列各句中加点的成语,使用恰当的一项是( ) A.世博会,将世界的目光集聚到了上海,所有人都为这次盛会欢欣鼓舞,跃跃欲试 ....。

海归也不例外,他们积极地融入其中,为世博会尽自己的绵薄之力。 B.俗话说得好:知错就改不算错,犯而不校 ....错中错。我是你的朋友,你做错了事可以对我说,让藏在心灵深处的心事,也出来晒晒太阳! C.银河人才网高级职业顾问李汶娟指出:大学生开始职业生涯规划时要瞻前顾后 ....,要从个人兴趣、个人特质及专业特点出发,并不是证书多了就业之路就宽了。 D.电暖器、饮水机等这些半大不小 ....的物件有的商场不给送货,许多顾客表示,谁送货就买谁的。看来,给这些商品送货,不仅是良好服务的体现,更成为潜在商机。 解析:C项,瞻前顾后:看看前面,又看看后面。形容做事之前考虑周密慎重。也形容顾虑太多,犹豫不决。A项,跃跃欲试:形容急切地想要试试。B项,犯而不校:受到别人的触犯或无礼也不计较。D项,半大不小:指人未到成年但已不是儿童的年龄。不能用来形容东西。 答案:C 4.下列各句中,没有语病的一句是( ) A.不久前正式发布的中央一号文件,是新中国成立以来中央首次全面系统地部署水利改革发展工作,并将水利提升到关系国家安全的战略高度的党的重要文件。 B.2月3日凌晨零时发生的沈阳皇朝万鑫国际大厦火灾事故的原因,系由燃放烟花引发外墙可燃物燃烧引起所致,两名犯罪嫌疑人已被警方采取强制措施。 C.外交部发言人洪磊8日在答记者问时表示,中国尊重苏丹南方公投结果,希望双方本着互谅互让,继续通过对话与协商解决悬而未决的问题,维护苏丹的和平与稳定。 D.xx年,解放军军演安排频密,这些大大小小的军事演习、演练活动,均是为了提升我军体系作战能力、联合作战能力等核心军事能力的基本要素开展的。

法国营业税改增值税研究外文文献翻译2014年译文4500字

文献出处:Evans C, Hansford A, Hasseldine J, et al. The Study of Business tax into the V AT:The empirical analysis of France [J] Journal of Tax Research, 2014, 12(2): 453-482. (声明:本译文归百度文库所有,其他网站不得转载,完整译文请到百度文库。) 原文 The Study of Business tax into the V AT:The empirical analysis of France Evans, Hansford, Hasseldine Abstract:In the current tax structure in France, Value-Added Tax (V AT) and sales tax are two most important turnover taxes. V AT covers almost the secondary industry except the construction. And in most sectors of the tertiary industry, sales tax is levied. But with the development of market economy, such tax institution is showing its irrationality. In order to further solve the double taxation issues in goods and services tax, perfect the tax system and support the development of modern service industry, France will gradually change the current sales tax to V AT in accordance with the establishment of the modern type of V AT mode. The reform has far -reaching impact on promoting the development of the tertiary industry, especially the modern service industry, promoting economic restructuring and improving the comprehensive national strength, promoting the healthy and harmonious development of the national economy, and the establishment and perfection of fiscal and taxation systems conducive to scientific development. Key words:V AT, fiscal and taxation systems reform, system of tax The tax system as one of the national macroeconomic regulation and control tools, each significant change must obey and serve the macroeconomic regulation and control goal request, to adapt themselves to the political, economic and social situation, has its profound historical and realistic background.With the passage of time, the social progress and economic development, the early stage of the implementation

从英汉谚语对比看中英文化差异

从英汉谚语对比看中英文化差异 谚语是一个国家人民日常工作经验概括与总结,其内容精辟,寓意深邃,具有广泛的感染力,从中折射出一个国家的地理,历史,社会制度,生活哲理,社会观点和态度及其丰富的文化内涵.作为一种语言,谚语的独特魅力在于它是民族文化的精邃.既反映了一个民族文化的共性又反映了其个性——受该民族的价值观念,宗教信仰,审美习惯,历史文化,社会制度和社会意识形态的影响。比如,居住在沿海一带,靠海生活的民族,其谚语往往涉及海上航行,经受风雨,捕鱼捉虾。而游牧民族的谚语则多涉及沙漠,草原,牛羊,骆驼和豺狼。谚语是民间流传的至理名言,措辞简练,便于记忆。谚语内容精辟,语言生动,短小精悍,通俗易懂,因而有广泛的感染力。正如培根所说:“谚语是一个民族天才,机智和精神的体现。” 正如上所说,语言与文化是分不开的。语言是文化的一部分,但是它又是一种特殊的文化。语言与文化间的关系,是双向的影响制约的关系。有些社会学家认为,语言是文化的冠石——没有语言,就没有文化;从另一个方面看,语言又受文化的影响,反映文化。可以这样说,语言反映一个民族的特征,它不仅包含着该民族的历史和文化背景,而且蕴涵着该民族对人生的看法,生活方式和思维方式。社会学家告诉我们,一切文化是独特的,互不相同的。人类学家Sapir在其《语言论》中说:“语言是个底座,说一种语言的人是属于一个种族或几个种族的,也就是说属于身体上具有某些特征而又不同于别的群体的一个群。语言…….决定我们生活面貌的风格和信仰的总体。” 不同的民族在漫长的历史进程中孕育了独具特色的文化。总的说来,英美文化的主线是个人主义(或称个人本位),而中国文化(以汉族文化为代表)则以集体主义(或称人伦本位)为主线。此外,英美文化受宗教的影响比较大,而儒家思想则在中国的文化中留下深深的烙印,漫长的封建社会对中国文化的影响也是显而易见。下面从几个方面来看英汉谚语的异同

期末论文浅析语言与文化的关系

浅析语言与文化的关系文化语言学是研究语言与文化的关系——语言所蕴含的民族文化内涵,以及民族文化对语言的存在形式和演变怎样产生影响的一个语言学分支学科。它是语言学众多学科中与人和社会紧密联系、最富人文内涵的一个分支学科。经过一个学期的学习,我逐渐对这门课程有所了解,作为期末论文,我将结合书本知识和课外参考文献,同时联系自身专业,浅析语言和文化的关系。 一、“文化”的概念 为了更好地理解语言与文化的关系,首先要先了解什么是文化。人们关于“文化”的讨论延续了很长时间,至今仍未得出一个统一的看法。19世纪英国人类学家爱德华·泰勒在他的《原始文化》一书中,曾给文化下过一个着名定义:“文化是一个复杂的整体,其中包括知识、信仰、艺术、法律、道德、风俗,以及作为社会成员个人所获得的任何其它能力和习惯。”这个定义强调的精神方面的文化,是一般文化人类学家所持的观点。我国国学大师季羡林先生对文化下的定义是:“文化就是生活,包括物质文化和精神文化两方面,由社会的生产关系所产生出来的物质生活方式,如衣食住行,便是物质文化;由社会的生产关系所反映出来的意识形态,如法律、政治、艺术、哲学,便叫精神文化。”从一直以来人们对“文化”讨论的发展来看,文化的内涵越来越宽广。文化不仅包括了人的知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗、观念等精神方面的内容,也包括人的生产生活活动所产生的种种产品、结果或遗迹,也包括人的行为方式、思维方式、实践能力,甚至社会活动的组织形式等。 二、语言和文化的关系 语言是人类思维和交流的工具,它作为人们认识、思维、交际、表达的符号,参与到

文化形成的具体过程中。每一种语言都是在具体、特定的社会历史环境中产生和发展起来的;每一种语言中的形象意义都是在自己独特的历史、社会条件和民族风俗语境下形成的。与语言的发展相似,文化也是社会发展到一定阶段的产物。各民族文化所具有鲜明的个性,不仅决定了人的认知结果,还制约着语言形式。语言与文化相互依存。语言是文化不可分割的一部分,同时又担负着传达文化的任务。因此,我们的教材中说“文化和语言之间起码有了两种关系:语言是文化的载体,语言是一种文化样式”。 第一,语言是文化的载体,是文化存在的物质表现形式。 各民族的文化由于所处的环境不尽相同,民族区域生态环境不同,文化积累和传播方式的不同,社会和经济生活的不同等等,从而产生了文化的不尽相同和各个民族文化的鲜明个性。民族文化的传承和发展最重要的手段就是利用语言,是语言记录了民族文化并保存了民族文化。语言单位,特别是词语,体现了人们对客观世界的认识和态度,烙上了某一民族的历史、社会生活的印记。 比如,在表达赞美时,美国人通常会说“You look good in this shirt.”或者是“I really like your scarf.”。在汉语中,用的最普遍的是“你的…+增强语气的词(真,特别)+形容词”,如:你的围巾真漂亮。很少有人会使用美国人常说的“我真喜欢你的围巾”这样的句子。在英语中人们说“I like/love…”的频率要大大高于汉语,而绝大多数中国人在赞美对方的时候会选择使用第二人称“你”、“你的”。这就需要通过语言和文化的关系来解释,在中国几千年来的文化传统中,人们非常强调集体主义,在做任何事情的时候考虑的更多的是集体而不是个人的利益,所以会注意避免强调“个体”。而美国人素来崇尚个人主义,主张个性的发展,他们会随时愿意表达个人的观点和憎恶。这一文化上的差异也会反映在他们各自的语言中。在汉语中,过多的使用第一人称“我”会被认为是以自我为中心,这是绝大多数中国人所不齿的,所以一定要尽量避免。正是考虑到这一点,当中国

再谈语言与文化的关系

再谈语言与文化的关系 发表日期:2006年3月14日作者:刘润清【编辑录入:cxy】 —从《朗文当代英语大辞典》说起 为什么说是“再谈”语言与文化的关系?我与邓炎昌先生于1989年出版了《语言与文化》一书,曾经初步探讨过语言与文化的密切关系。最近我又比较仔细地阅读了商务印书馆推出的《朗文当代英语大辞典》,其实,更准确的译名为《朗文英语与文化大辞典》(Longman Dictionary of English Language & Culture),又产生了一些新的想法。 事情还得从一个实际例子说起。几年前,一位发了财的老板来找我说:“我的儿子学文科语文不及格,学理科数学不及格,我看让他来你这里学个外语算了。花多少钱都没有关系。”这位老板的话让我哭笑不得。他以为学一门外语是最容易的,什么知识都不用,就可以学会。当我反驳他的时候,他还振振有词地说:“别吓唬俺了!我没上大学,我的汉语不是也够用吗?美国人和英国人也有不上大学的,他们的英文不是也很好吗?”老板的话显然是不全面的,但我一直没有琢磨出用什么理论来驳斥他。这些日子我抱着《朗文当代英语大辞典》翻来翻去,读到了许多我料想不到的词条和信息,似乎突然悟出了点什么道理。 最重要的感悟是:“会一种语言”在程度上有很大差别,如果用一个刻度量表去测量这种差别,分出十个水平也不会太困难。但今天,我们暂不用外语学习者的各个阶段去区分语言水平,而是用能否用一种语言阅读学术文章、撰写论文、参加学术会议、参加外交会谈等标准,粗略、武断地把语言使用者划分为两大类:受过中等教育以下的人(包括文盲)(冒昧地暂称为非文化人)和受过大学以上教育的人(包括学者、作家、医生等)(暂称为文化人)。他们语言能力的最大差别不是在发音、语法、词汇上,而是在文化知识或百科知识上。此处要说明一句:这种区分与二语习得理论毫无关系。按美国语言学家乔姆斯基的说法,五岁的儿童已经是“合格的”(competent)语言使用者,其语法已经成熟,只是词汇量需要不断扩大。所以说,二语习得理论更多地关注语法能力的发展。我们这里想强调的是,即使你的语法能力已经接近本族语者,如果你的受教育程度不高,充其量你也只是接近一个非文化人的本族语者(如

法国地名中文翻译大全

法国地名中文翻译大全 - 117处 (1)法国(France) 西欧一共和国,得名于日耳曼族的法兰克人(Franks),公元5世纪时,法兰克人定居在当时的高卢地区,该国名即"自由人"之意。 (2)巴黎(Paris) 法国首都,古罗马时的全称是鲁特蒂亚-巴黎西(Lutetia Parisiorum),意为"巴黎西人的土地",Lutetia很可能源于拉丁语的lutum(泥土、淤泥),Parissi(巴黎西)是一高卢部族的名称,该名大概源于凯尔特语的par(船员)(即指住在塞纳河沿岸的船员、水手),或源于一个意为"边城"的词。 (3)阿尔(Arles) 法国东南部一城镇,此名源于古罗马人使用的名称阿莱拉特(Arelate),而该古罗马名则由高卢语的ar(靠近)和lait(沼泽地)两词组合而成,该城座落于罗纳河边的低洼地带。 (4)阿尔萨斯(Alsace) 法国东北部历史上一个地区,名称的起源不明,曾有人认为与印欧语的aliso(桤木)一词有关,没有证据证明此名来自河名Ill(伊尔河),早在7世纪时此地被称为阿尔萨提亚(Alsatia)时,就已失去了此名的原义。 (5)阿基坦(Aquitaine) 法国西南部历史上一省,省名源于拉丁语的aqua(水),该地区是肥沃的平原,西临比斯开湾,属加龙河及其支流流域。 (6)阿拉斯(Arras) 法国东北部城市,位于里尔西南,因该城原为阿特雷巴特人(Atrebates)的故都,故名,阿特雷巴特人的名称派生于词根trebe(人),参看阿图瓦条。 (7)阿图瓦(Artois) 法国东北部历史上的一省,其古罗马名为阿特西亚(Artesia),源于高卢人一个名为阿特雷巴特的部落(Atrebates),意为"人"、"居民",参看"阿拉斯"条。

尔雅-语言与文化答案

尔雅-语言与文化答案

本套题正确率15/168=91% 人类起源非洲假说的语言学分析(一)已完成 1 下列关于人类起源非洲假说的内容中正确的是()。 ?A、能人走出非洲 ?B、南猿人走出非洲 ?C、元谋人走出非洲 ?D、直立人走出非洲 我的答案:D 2 下列哪一项是人类进化的形态之一?() ?A、山顶洞人 ?B、智人 ?C、北京人 ?D、元谋人 我的答案:B 3 符号活动出现于()。 ?A、南猿时期 ?B、直立人时期 ?C、晚期智人 ?D、早期智人 我的答案:C 4 人类起源非洲假说是指人类发源于非洲,然后移动到世界各地。() 我的答案:√

5 某一人群的mtDNA变异越大,它的群体演化历史越短。() 我的答案:×

人类起源非洲假说的语言学分析(二)已完成 1 非洲智人最早移动到哪一大洲?() ?A、北美洲 ?B、南美洲 ?C、亚洲 ?D、澳洲 我的答案:C 2 非洲智人什么时候开始走出非洲?() ?A、20万年前 ?B、13万年前 ?C、15万年前 ?D、10万年前 我的答案:A 3 下列哪一项事物的出现不能标志着智人具有了一定的符号编码能力?() ?A、图画

?B、雕刻 ?C、文字 ?D、瓷器 我的答案:D 4 智人走出非洲有几条路线?() ?A、1 ?B、2 ?C、3 ?D、4 我的答案:B 5 直立人是语言人,智人不是语言人。() 我的答案:× 6 人类起源非洲假说为人类的基因和语言研究提供了重要依据。() 我的答案:√ 人类起源非洲假说的语言学分析(三)已完成

1 脑容量与语言的关系是()。 ?A、正相关 ?B、负相关 ?C、没关系 ?D、不确定 我的答案:A 2 方言的形成有几种方式?() ?A、3 ?B、2 ?C、4 ?D、5 我的答案:B 3 ()对我国南方汉语方言的形成起了不可估量的作用。 ?A、语言接触 ?B、语言融合

语言与民俗的关系

对外汉语0911班卢飞09134102 语言和民俗的关系 摘要:语言是人类最重要的交际工具,是人们进行沟通交流的各种表达符号。人们借助语言保存和传递人类文明的成果。民俗,即民间风俗,指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。它起源于人类社会群体生活的需要,在特定的民族、时代和地域中不断形成、扩大和演变,为民众的日常生活服务。民俗就是这样一种来自于人民,传承于人民,规范人民,又深藏在人民的行为、语言和心理中的基本力量。人们借助语言保存和传递人类文明的成果。语言和民俗关系紧密,与我们生活息息相关。 关键词:民俗社会习惯载体 语言是人类最重要的交际工具,是人们进行沟通交流的各种表达符号。人们借助语言保存和传递人类文明的成果。所谓民俗,就是指产生并传承于民间的,具有世代相袭特点的文化事项。它随着人类的产生而逐步产生发展,成为人类生活的重要组成部分,并深刻影响着人类的进步和社会的发展。可以说,人类生活在由民俗构筑的世界里,无时无刻不感受着民俗文化的熏陶。所以,任何一个社会的语言不可避免地反映社会文化的各个方面。事实上,反映社会文化的语言易为人们所理解和接受,可大大加强语言的功能。 一,语言和民俗都是社会习惯 语言起源史告诉我们,语言是随着人类社会的产生而产生的。语言的产生绝非一朝一夕所就,通常都要经历漫长的过程。民俗抑或晚于语言问世,但其形成过程也很漫长。语言和民俗都是人类社会中“习惯成自然”的产物,都是社会习惯。从这个意义讲,语言和民俗具有如下共同特征: 首先,语言和民俗都是人类意识、思维的社会表现。作为人类历史发展的文明产物,语言和民俗无不发端和存在于一定的社会之中。语言是思维的直接现实。民俗是思维的直观体现。个人可以独有意识和思维,但作为它的“直接现实”的语言,却面向广大社会; 个人的意识和思维属于一己,而这种意识和思维一旦演变为民俗事象,则同样为广大社会所共有。因此,语言和民俗所涵蕴的意识、思维,实际上都是社会的意识、思维; 它们所表现的主体、客体,相应地也只能是身为社会存在的群体。 其次,语言和民俗都是人类约定俗成的历史遗产。它们都是长期相沿的文化结晶。所谓一“长期相沿”,一是说语言和民俗的形成都经历了漫长的传承阶段,二是说人们对语言和民俗的一致认同源于自然而然的沿袭之中。当然,在局部范围内,语言和民俗也在不断地发展变化,代谢翻新; 但就总体而论,两者仍属“昨天”的传统,“历史”的遗存。它们拥有足够的时间,从容地调整、规范自己。因此,较之其他社会习‘质,语言和民俗又显得异常地稳定。在此规范和稳定的氛围中,语言和民俗这两股“历史”的文化沿流,默默而依依地相辅而行。 第三,语言和民俗都是人类传统文化的自群壁垒。一般地讲,饱经历史长河洗礼的传统文化,都具有程度不同的自群保守特征。语言和民俗尤然。大量语言和民俗调查表明,任何一个小小的语言共同体或民俗共同体,无不格循于自己的乡土传统或民族传统,顽强地保守着长期形成的“社会习惯”。这就造成了不同语言、不同民俗的千差万别,出现了特色鲜明的自群壁垒。然而,事物又总

法国地名中文翻译大全

(1)法国(France) 西欧一共和国,得名于日耳曼族的法兰克人(Franks),公元5世纪时,法兰克人定居在当时的高卢地区,该国名即"自由人"之意。 (2)巴黎(Paris) 法国首都,古罗马时的全称是鲁特蒂亚-巴黎西(Lutetia Parisiorum),意为"巴黎西人的土地",Lutetia很可能源于拉丁语的lutum(泥土、淤泥),Parissi(巴黎西)是一高卢部族的名称,该名大概源于凯尔特语的par(船员)(即指住在塞纳河沿岸的船员、水手),或源于一个意为"边城"的词。 (3)阿尔(Arles) 法国东南部一城镇,此名源于古罗马人使用的名称阿莱拉特(Arelate),而该古罗马名则由高卢语的ar(靠近)和lait(沼泽地)两词组合而成,该城座落于罗纳河边的低洼地带。 (4)阿尔萨斯(Alsace) 法国东北部历史上一个地区,名称的起源不明,曾有人认为与印欧语的aliso(桤木)一词有关,没有证据证明此名来自河名Ill(伊尔河),早在7世纪时此地被称为阿尔萨提亚(Alsatia)时,就已失去了此名的原义。 (5)阿基坦(Aquitaine) 法国西南部历史上一省,省名源于拉丁语的aqua(水),该地区是肥沃的平原,西临比斯开湾,属加龙河及其支流流域。 (6)阿拉斯(Arras) 法国东北部城市,位于里尔西南,因该城原为阿特雷巴特人(Atrebates)的故都,故名,阿特雷巴特人的名称派生于词根trebe(人),参看阿图瓦条。 (7)阿图瓦(Artois) 法国东北部历史上的一省,其古罗马名为阿特西亚(Artesia),源于高卢人一个名为阿特雷巴特的部落(Atrebates),意为"人"、"居民",参看"阿拉斯"条。 (8)阿维尼翁(Avignon) 法国南部城镇,位于罗纳河河畔,城名由古罗马名Avennius与拉丁语后缀-onem组合而成,Avennius多半是人名,而-onem是"属地"的意思。 (9)阿雅克肖(Ajaccio) 法国科西嘉省省会,此名起源于拉丁语的adjacum(在岸边),此城为地中海海滨一港口。 (10)艾克斯(Aix) 1、艾克斯-普罗旺斯(Aix-en-Provence),法国南部城市; 2、艾克斯-累班(Aix-les-Bains),法国东南部萨瓦地区的游览胜地和矿泉所在地。这两个名称中的艾克斯都源于拉丁语的aquae,意思为"水"(矿泉水),艾克斯-普罗旺斯的原名阿克韦-塞克斯提亚(Aquae Sextiae)以公元前123年创建此城的古罗马地方总督塞克斯提乌斯(Sextius)的名字命名,艾克斯-累班意为"沐浴之水"。

中英语言与文化比较

浙江大学(2011-2012)学年秋冬学期 《中英语言与文化比较》课程期末论文 姓名祖木热提古丽·牙生学号 3100105234 班级人文1012 成绩 Cross-cultural Comparison of Chinese and English Public Service Advertising 《中英公益广告的跨文化比较》 摘要:公益广告以社会关注的问题为核心,通过媒介以广告的方式引起公众注意并改变公众的态度和行为促进社会健康持续发展。在公益广告设计中,修辞手法的广泛使用是公益广告的一个重要特征。由于受自身民族语言文化的制约与影响,英汉公益广告又各自有风格特点。本文通过英汉广告修辞手法的比较,以期在公益广告理解与翻译中,把握其自身的特点。 关键词:英汉公益广告,修辞手法,比较与翻译 一、引言 公益广告亦称公共服务广告、公德广告,是以为公众谋利益和提高福利待遇为目的而设计的广告;是企业或社会团体向消费者阐明它对社会的功能和责任,表明自己追求的不仅仅是从经营中获利,而是过问和参与如何解决社会问题和环境问题这一意图的广告,它是指不以盈利为目的而为社会公众切身利益和社会风尚服务的广告。它具有社会的效益性、主题的现实性和表现的号召性三大特点。亚里士多德在《修辞学》一书中将修辞定义为 “ 一种能在任何一个问题上找到可能的说服方式的功能”,因此在广告语言里运用修辞是再适合不过了。“从大量的广告作品实例来看,凡属优秀的广告作品,无一不有十分精美的语言文字,修辞格式是语言文字艺术之花,绝大多数语言文字精美的广告作品,又都成功地运用了修辞格式”。公益广告创作者为了能更好地传播主题,达到其说服教育的目的,常常要用一些修辞手段使其语言更加准确、鲜明、生动而且有力。 英汉公益广告中都使用大量的修辞手法赋予广告极强的艺术性。因此在翻译公益广告时既要重视功能性又不可忽视艺术性。失去语言的魅力也就失去了广告的魅力。广告译文能否与原文在语用上等效取决于广告修辞手法的传译。由于这些广告都是基于本民族语言特点及文化内涵形成的,所以传译往往较难。 二、英汉公益广告的修辞手法与翻译 公益广告的真实性与思想性要通过艺术的形式才能表达出来,所以说,广告的艺术性才是广告的灵魂,成功的公益广告应具有一定的艺术感染力。艺术的感染力不仅体现在图片上,语言的感染力也非同小可,其中修辞手法就是赋予公益广告艺术感染的常用方法,因此下文将分别从英语和汉语的公益广告中欣赏修辞与试析翻译公益广告修辞的沿用与转换。 (一)英语公益广告中常见的修辞与翻译 1.头韵,英语语音修辞手段之一,它蕴含了语言的音乐美和整齐美,使得语言声情交融、音义一体,具有很强的表现力和感染力,从应用范围,结构特征及审美值三个方面对其进行分析讨论,将有助于我们理解和欣赏这辞格。英语的公益广告中为了达到理想的语音美的效果,会使用头韵修辞手法,如:“Loose Lips Sink Ships.”这是二次大战期间美国保密防谍的标语。在翻译这则广告时,欲在译文同样使用头韵的修辞传达原文的语意功能几乎是不可能的,因此在处理这句标语时,我们不妨利用汉语中的文化或不同的修辞使译文同时具备功能性与艺术美,如译文“一言不慎,千帆尽沉”中采用汉语的四字格,“祸从口出”中的习语,以及“三思而后言”中仿拟修辞手法的使用都能从不同的角度译出原文的语意和美感。 2.脚韵,脚韵也类似汉语中的押尾韵,指词尾音素重复。在英国,男士们都比较绅士,在用完抽水马桶后通常会被期待着将坐垫放下,以表示对女性的尊重和体谅,所以在有些地方就会有这样一条公益广告,“Please be sweet,put down the seat.”其中采用的就是以/e/音结尾的“sweet”和“seat”。这样一种温馨提示使得男士的举手之劳让女士都能从中受益,使社会更加和谐。在翻译句广告时应将其语音功能放在首位,其次追求其形式美。故此提示语译文“麻烦放下坐垫,谢谢您的关照”中用“麻烦”、“谢谢”礼貌体,以及句式字数上的对应来实现语言的魅力,最终达到公益广告为公众服务的效能。 3.强调,指采用修辞手法(Stylistic Devices)来表现句中相对重要的概念。这种修辞手法主要通过以下途径来实现词序或位置、对照或对比、重复、省略、语气、固定句式或结构。由于文化背景不一样,西方国家主张个性张扬,这也使得西方的公益广告中出现强调“you”的作用,如美国一则家喻户晓的以Smoky Bear