伊秉绶隶书风格浅析

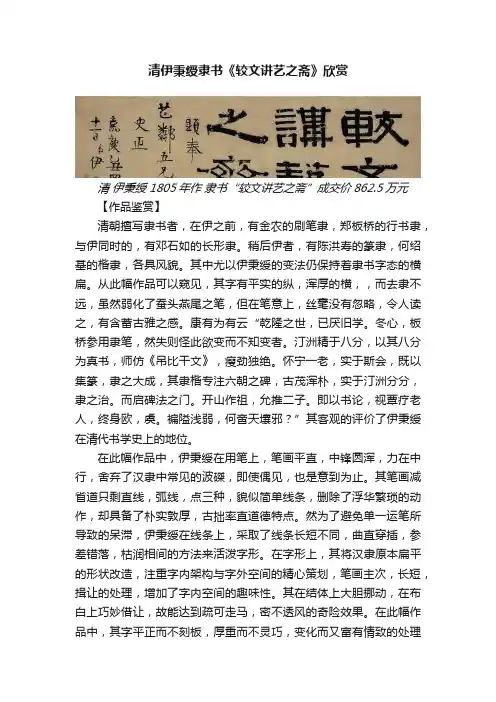

清伊秉绶隶书《较文讲艺之斋》欣赏

清伊秉绶隶书《较文讲艺之斋》欣赏清伊秉绶 1805年作隶书“较文讲艺之斋”成交价862.5万元【作品鉴赏】清朝擅写隶书者,在伊之前,有金农的刷笔隶,郑板桥的行书隶,与伊同时的,有邓石如的长形隶。

稍后伊者,有陈洪寿的篆隶,何绍基的楷隶,各具风貌。

其中尤以伊秉绶的变法仍保持着隶书字态的横扁。

从此幅作品可以窥见,其字有平实的纵,浑厚的横,,而去隶不远,虽然弱化了蚕头燕尾之笔,但在笔意上,丝毫没有忽略,令人读之,有含蓄古雅之感。

康有为有云“乾隆之世,已厌旧学。

冬心,板桥参用隶笔,然失则怪此欲变而不知变者。

汀洲精于八分,以其八分为真书,师仿《吊比干文》,瘦劲独绝。

怀宁一老,实于斯会,既以集篆,隶之大成,其隶楷专注六朝之碑,古茂浑朴,实于汀洲分分,隶之治。

而启碑法之门。

开山作祖,允推二子。

即以书论,视覃疗老人,终身欧,虞。

褊隘浅弱,何啻天壤邪?”其客观的评价了伊秉绶在清代书学史上的地位。

在此幅作品中,伊秉绶在用笔上,笔画平直,中锋圆浑,力在中行,舍弃了汉隶中常见的波磔,即使偶见,也是意到为止。

其笔画减省道只剩直线,弧线,点三种,貌似简单线条,删除了浮华繁琐的动作,却具备了朴实敦厚,古拙率直道德特点。

然为了避免单一运笔所导致的呆滞,伊秉绶在线条上,采取了线条长短不同,曲直穿插,参差错落,枯润相间的方法来活泼字形。

在字形上,其将汉隶原本扁平的形状改造,注重字内架构与字外空间的精心策划,笔画主次,长短,揖让的处理,增加了字内空间的趣味性。

其在结体上大胆挪动,在布白上巧妙借让,故能达到疏可走马,密不透风的奇险效果。

在此幅作品中,其字平正而不刻板,厚重而不灵巧,变化而又富有情致的处理方法,与现代艺术构成原理有暗合之妙。

在气息上,伊秉绶深受颜真卿的影响,颜书得圆浑厚实,在本质上是隶书方法写楷书,按米芾的说法,颜书有“篆籀气”,伊秉绶深知这一点,且颜书得正大气适合写榜书,这对其拓展自己气局有很大的好处。

其将颜楷与其自己的隶书相结合,与汉魏风骨相互磨合,深化无间,自然天成。

伊秉绶:不仅以“八分隶”独步书坛,还让“扬州炒饭”名扬天下

伊秉绶:不仅以“八分隶”独步书坛,还让“扬州炒饭”名扬

天下

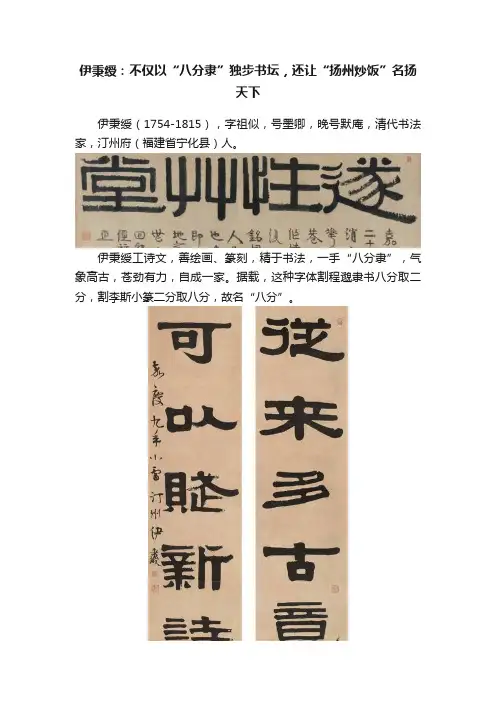

伊秉绶(1754-1815),字祖似,号墨卿,晚号默庵,清代书法家,汀州府(福建省宁化县)人。

伊秉绶工诗文,善绘画、篆刻,精于书法,一手“八分隶”,气象高古,苍劲有力,自成一家。

据载,这种字体割程邈隶书八分取二分,割李斯小篆二分取八分,故名“八分”。

伊秉绶自谓:“方正、奇肆、姿纵、更易、减省、虚实、肥瘦,毫端变幻有,出乎腕下;应和、凝神、造意,莫可忘拙。

”在运笔上,将腕、肘、臂悬空,施以中锋,起笔少取逆势;在笔划上,粗细相对匀称,用黑体般的平直横代替汉代隶书“蚕头燕尾”“一波三折” 传统技法;在形状上,内紧外松,不拘于固有的扁平仪态,多呈方正之状,甚至瘦长变异。

《清史列传》谓:“秉绶工八分隶。

”

清代书法家赵光《退庵随笔》谓:“伊墨卿、桂未谷出,始遥接汉隶真传。

墨卿能脱汉隶而大之,愈大愈壮。

”

近代金石文字学家杨守敬《学书迩言》谓:“墨卿八分书根柢汉人。

”

除了书法精美绝伦外,伊秉绶还与“扬州炒饭”有着一段不为人知的渊源。

相传,隋炀帝杨广巡视江都(扬州),将越国公杨素爱吃的碎金饭(蛋炒饭)随之传入。

伊秉绶任扬州知府时,对美食颇有研究。

在蛋炒饭的基础上,他有机结合“淮扬菜”特点,加入了虾仁、肉丁等食材,并将这种做法录入《留春草堂集》,成为闻名全国的“扬州炒饭”。

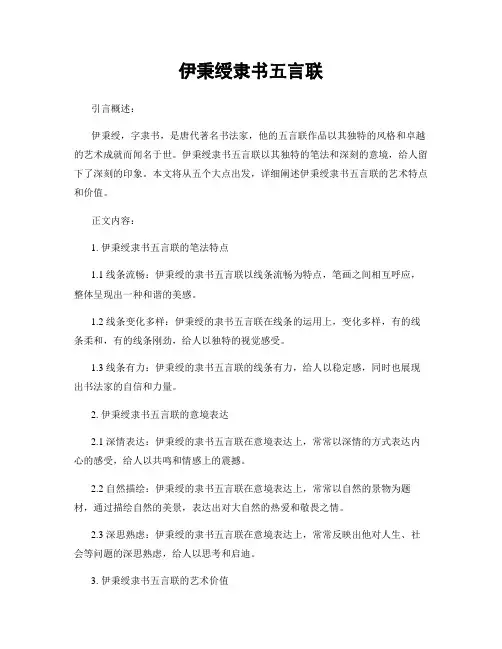

伊秉绶隶书五言联

伊秉绶隶书五言联引言概述:伊秉绶,字隶书,是唐代著名书法家,他的五言联作品以其独特的风格和卓越的艺术成就而闻名于世。

伊秉绶隶书五言联以其独特的笔法和深刻的意境,给人留下了深刻的印象。

本文将从五个大点出发,详细阐述伊秉绶隶书五言联的艺术特点和价值。

正文内容:1. 伊秉绶隶书五言联的笔法特点1.1 线条流畅:伊秉绶的隶书五言联以线条流畅为特点,笔画之间相互呼应,整体呈现出一种和谐的美感。

1.2 线条变化多样:伊秉绶的隶书五言联在线条的运用上,变化多样,有的线条柔和,有的线条刚劲,给人以独特的视觉感受。

1.3 线条有力:伊秉绶的隶书五言联的线条有力,给人以稳定感,同时也展现出书法家的自信和力量。

2. 伊秉绶隶书五言联的意境表达2.1 深情表达:伊秉绶的隶书五言联在意境表达上,常常以深情的方式表达内心的感受,给人以共鸣和情感上的震撼。

2.2 自然描绘:伊秉绶的隶书五言联在意境表达上,常常以自然的景物为题材,通过描绘自然的美景,表达出对大自然的热爱和敬畏之情。

2.3 深思熟虑:伊秉绶的隶书五言联在意境表达上,常常反映出他对人生、社会等问题的深思熟虑,给人以思考和启迪。

3. 伊秉绶隶书五言联的艺术价值3.1 传承经典:伊秉绶的隶书五言联以其独特的艺术风格和卓越的成就,传承了经典的书法艺术,对后人的书法创作产生了深远的影响。

3.2 弘扬文化:伊秉绶的隶书五言联在艺术价值上,弘扬了中国传统文化,体现了中华民族的精神追求和审美情趣。

3.3 艺术欣赏:伊秉绶的隶书五言联具有较高的艺术欣赏价值,不仅可以给人带来美的享受,还可以启发人们对艺术的思考和理解。

总结:伊秉绶隶书五言联以其独特的笔法和深刻的意境,展现出了他卓越的艺术才华和独特的艺术风格。

通过对伊秉绶隶书五言联的笔法特点、意境表达和艺术价值的详细阐述,我们可以更好地理解和欣赏这一艺术作品,同时也能够更好地传承和发扬中华传统文化的精髓。

伊秉绶的隶书五言联是中国书法艺术宝库中的珍品,也是我们在审美上得以享受和感悟的重要途径之一。

浅谈清代书法家伊秉绶隶书的艺术特点——以《临汉李翕黾碑帖》中堂为例

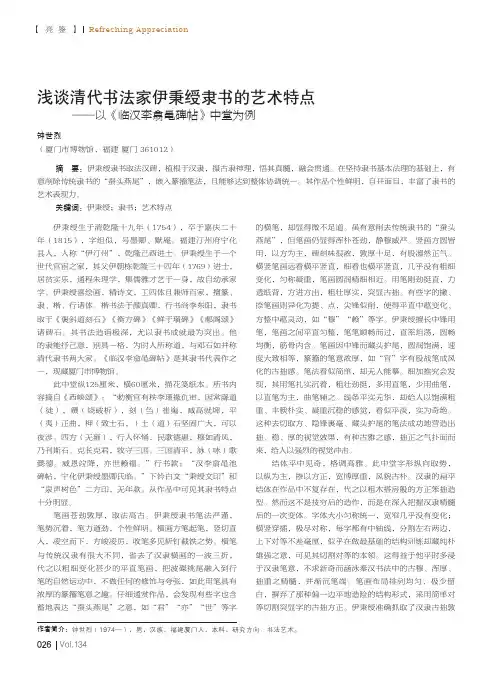

【亮鉴】Refreshing Appreciation浅谈清代书法家伊秉绶隶书的艺术特点……………………………——以《临汉李翕黾碑帖》中堂为例钟世烈(厦门市博物馆,福建…厦门…361012)摘 要:伊秉绶隶书取法汉碑,植根于汉隶,摄古隶神理,悟其真髓,融会贯通。

在坚持隶书基本法理的基础上,有意削除传统隶书的“蚕头燕尾”,嵌入篆籀笔法,且能够达到整体协调统一。

其作品个性鲜明,自开面目,丰富了隶书的艺术表现力。

关键词:伊秉绶;隶书;艺术特点伊秉绶生于清乾隆十九年(1754),卒于嘉庆二十年(1815),字组似,号墨卿、默庵。

福建汀州府宁化县人,人称“伊汀州”,乾隆己酉进士。

伊秉绶生于一个世代官宦之家,其父伊朝栋乾隆三十四年(1769)进士,居贫实乐,通程朱理学,集儒雅才艺于一身,故自幼承家学。

伊秉绶喜绘画,精诗文,工四体且兼师百家,擅篆、隶、楷、行诸体。

楷书法于颜真卿,行书尚李东阳,隶书取于《褒斜道刻石》《衡方碑》《鲜于璜碑》《郙阁颂》诸碑石。

其书法造诣极深,尤以隶书成就最为突出。

他的隶能抒己意,别具一格,为时人所称道,与邓石如并称清代隶书两大家。

《临汉李翕黾碑帖》是其隶书代表作之一,现藏厦门市博物馆。

此中堂纵125厘米,横60厘米,描花笺纸本。

所书内容摘自《西峡颂》:“勅衡官有秩李瑾掾仇审,因常繇道(徒),鐉(烧破析),刻(刍)崔嵬,减高就埤,平(夷)正曲,柙(致士石,)土(道)石坚固广大,可以夜涉。

四方(无雍),行人怀悀,民歌德惠,穆如清风,乃刊斯石。

克长克君,牧守三国。

三国清平,詠(咏)歌懿德。

威恩竝降,亦世赖福。

”行书款:“汉李翕黾池碑帖,宁化伊秉绶墨卿氏临。

”下钤白文“秉绶文印”和“泉声树色”二方印,无年款。

从作品中可见其隶书特点十分明显。

笔画苍劲敦厚,取法高古。

伊秉绶隶书笔法严谨,笔势沉着,笔力遒劲,个性鲜明。

横画方笔起笔,竖切直入,凌空而下,方峻凌厉,收笔多见斩钉截铁之势。

横笔与传统汉隶有很大不同,省去了汉隶横画的一波三折,代之以粗细变化甚少的平直笔画,把波磔挑尾融入到行笔的自然运动中,不做任何的修饰与夸张,如此用笔具有浓厚的篆籀笔意之趣。

浙派隶书三大家作品鉴赏

浙派隶书三大家作品鉴赏伊秉绶(1754-1815年),字组似,号墨卿,晚年又号默庵,福建宁化县人。

其幼承家学,后随乡贤名儒攻修宋理学。

平生爱好广泛,诗文、金石、书画无所不精,尤于隶书名重于世,与邓石如同为“启碑法之开山鼻祖”,后人并称“南伊北邓”。

伊隶书特征,概言有三:首先,在用笔上,笔画平直,中锋圆浑,力在中行,舍弃了汉隶中常见的波磔,即便偶见,也是意到为止。

其笔画减省到只剩直线、弧线、点三种,貌似简单线条,删除了浮华繁琐的动作,却具备了朴实敦厚、古拙率直的特点。

为了避免单一运笔所导致的呆滞,伊隶采取了线条长短不同、曲直穿插、参差错落、枯润相间的方法来活泼字法。

其次,在结构上,他将汉隶原本扁平的型状改造,注重字内架构与字外空间的精心策划,笔画主次、长短、揖让的处理,增加了字内空间的趣味性。

伊隶在结体上大胆挪动,在布白上巧妙借让,故能达到疏可走马、密不透风的奇险效果。

其平正而不刻板,厚重而不失灵巧,变化而又富有情致的处理方法,与现代艺术构成原理有暗合之妙。

伊隶字字撑满、四边充实,所题匾额、对联更是纵横开阔、大气磅礴、古贤称其隶书:“愈大愈壮、能拓汉隶之大”,毫不逊色于摩崖石刻。

再者,在气息上,伊书深受颜真卿影响,颜书的圆浑厚实,在本质上是隶书方法写楷书,按米芾的说法,颜书有“篆籀气”,伊氏深知这一点,且颜书的正大气象,适合写榜书,这对拓展伊氏的气局有很大好处。

而伊氏的独创处便是将颜楷与其隶书相融,即将颜字“篆籀气”与其汉魏风骨相互摩合,浑化无间、自然天成。

加之伊隶早期于《郙阁》、《衡方》、《张迁》诸碑用功很深,墨沉笔实,博大宏伟,具有凛然的“庙堂之气”,有颜楷的加入,更富有艺术内涵。

人们用“大智若愚,大巧若拙”来形容伊隶是非常妥当的,在清代潜心汉碑,崇尚质朴的众多习隶书家中,他可能是走的最远、最纯粹的一位。

他那雄视天下,独一无二的新境,甚至让人感到诧异,其字在面貌上一反常态,品味之后又觉得合乎艺术辨证规律,这就是伊隶的魅力所在。

伊秉绶隶书艺术研究

吳血叙4*1•兗伊秉绶隶书艺术研究□李浚华1武建中2摘要:清代书法家伊秉绶的书法造诣尤深,其隶书成就最高。

他是乾嘉时期碑派书法的代表,在取法汉代隶书艺术特征的同时结合自己的审美趣味,形成独特的风格面貌,在清代书法中占有不可或缺的地位。

该文分析伊秉绶隶书艺术创作的时代背景,探讨其隶书艺术的特色及启示意义。

关键词:伊秉绶隶书方正至简伊秉绶(1754-1815),字组似,号墨卿、默庵,斋号留春草堂、秋水园、白雨山房、寒玉斋、梅花书屋,清代书法家,楷书、行书、篆刻皆能,其中隶书的成就最高。

他的隶书创作笔笔中锋、墨色饱满,结体中正大气。

他在结体字形和空间结构上积极创新,不同于前人,作品面貌独具一格,在书法史上占有重要的地位。

王潜刚评价他:“伊墨卿书,用笔用墨皆有心得……尤精古隶。

近人康有为称为’集分书之大成—、时代背景清代是我国书法史上一个重要的转折时期,碑学兴起,帖学衰微。

在考据学的影响下,金石学也开始兴起。

金石学风的大 盛,引起书家对碑学的热衷。

金石学在清代已经成为一门科学,且繁盛程度之高可以与两宋金石学媲美。

清代金石学兴起,在书法上有着重要的历史价值。

其一是对书法界产生较大的影响,造就了众多写碑铭文的书法家,一批书家积极参与访碑之旅,代表人物有傅山、郑簠、金农等。

傅山提出了“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”的观点,给予清代碑学美学启示。

郑簠更是痴迷金石学,曾经为了访碑遍临汉代、唐朝碑碣而倾家荡产,并将碑刻引入书法,成就极高。

金农在帖学向碑学转换的书法史上中扮演着关键角色。

其二,金石学风极大地推动了碑学书法实践的发展与碑学理论的产生。

乾嘉时期是清代学术鼎盛时期,这里不得不提及代表人物阮元,他的“二论”《南北书派论》与《北碑南帖论》标志着碑学的正式形成。

阮元的书学理念影响清代中期书法,也给碑派书法提供了创作的基础。

伊秉绶正生活于乾嘉时期,又与阮元是同榜进士,两人有众多交往,并在碑学上有着深入的研究与独特的见解。

伊秉绶隶书赏析

文 物 世 界m 2 0 l 3 3 7 3

气, 所谓“ 遂 人 鲁公 之 室 ( 近人 马 宗霍 语 ) ” 。 伊秉绶的隶书体现的意境表现为“ 愚” 中见 智, 拙 中有 趣 , 正 中藏 奇 。其 一是 简 单化 线 条 , 剔

“ 墨卿能脱汉隶而大之 , 愈大愈壮。” 伊秉绶在隶 书创作中擅长中锋用笔 , 笔 画粗 细相近 , 没有波澜起伏 , 没有古隶的蚕头雁尾 。 笔 笔顺畅而过 , 直率坦荡 。 笔 画因中锋而藏头护尾 , 挫人顿出 , 圆润饱满 , 含蓄蕴藉 , 如挫去锋芒 的器 物, 古厚浑穆。 与笔画相配合的是速度 , 速度大致 相等 , 没有特别快 和特别慢之别 ; 伊秉绶没有在

刻 书风 的一 种 高度 自然 的融 合 。清人 赵 光 评 价 :

色, 弘一透 出的是诸佛的那种静化的心灵 , 伊秉 绶则显示 的是佛的法力无边。 以此境界与气魄移

之于真、 行书 , 即如沙孟海所云的无有不佳者。 其

以隶书之结体造型移于行书当中, 淡化提按丰富 的运笔 , 信手写来 , 一任 自然 , 了无俗格 , 古拙大

汉隶碑额 、 缪篆 笔意 , 不求新奇而涵泳秦汉书法 错 落的并行方式来透示 出一种理性与 自然 的交

中的古穆 、 浑厚 、 拙重 , 并渐沉笔端 。正是这样朴 实的用笔 ,使得伊 氏隶书作 品齐整中见雄奇 , 很

有韵 味 。

大小 、 长扁错落 自然所代替 , 更 间以舒展字 的主 划 以拓展外部空间 , 使每字所 占有的空间( 体积 ) 参差有变 , 迥异于每个字 的空间( 体积 ) 相均的典 型传统隶字。这就使他在空 间的处理上高 人一 畴: 长短参差的并行线段增强了字 内空间的可读 性与趣味性 , 大小错落的外部空 间所体现 的变化 弥补 了单一线段的时间节律 。

对伊秉绶隶书线条美的几点体会

伊秉绶在其隶书艺术的创作中 ,对笔法的研 究与表现有其独到的一面 。在人们的印象中 ,伊 秉绶隶书的线条平直 、均匀 、齐整 、少有变化 “, 简 直可以说是对线条的变化熟视无睹”[1] 。然而细 观默察之后 ,你会发现伊氏隶书的线条是极其丰 富多变 、耐人寻味的 ,它好像一位大智若愚 、精纯 内藏的深山老道 ,只有虔诚而不舍的叩问才能窥 见其深藏的内蕴 。下面 ,笔者拟从几个方面来窥 探伊氏隶书的线条之美 。

微上翘 ,都显示出动态和节奏变化 。伊氏隶书总 是在静穆中有一点动势 ,似动而非动 ,如静夜中的 春花秋水 ,蕴含着无限的生机 。

虚与实 线条的虚实是相对而言的 。粗者为实 ,细者 为虚 ;线条密集处为实 ,疏松处为虚 “; 无虚则实不 显 ,无实则虚不著 。纯虚则空 ,纯实则浊 。故虚实 相对方可称妙 。”[6] 伊氏隶书处处有粗细 、轻重 、疏 密 、长短 、曲直 、光涩之对比 ,也就处处有虚实之变 化 。虚实对比的巧妙运用 ,使伊氏隶书既有充实 之美 ,又具空灵之美 。 由上文粗浅的分析可以看出 ,伊氏隶书的线 条有着极其丰富的美感 ,达到了空前的艺术高度 。 伊氏在总结自己一生的创作经验时 ,写下了“方 正 、奇肆 、恣纵 、更易 、虚实 、肥瘦 、毫端变化 ,出于 腕下 ,应和凝神造诣 ,莫可忘拙”三十二个字 ,这三 十二个字包括了伊氏隶书创作的方方面面 ,但贯 穿其中的主线则是艺术的辩证思维 。从平正中求 奇肆 ,平滑中见迟涩 ,直中求曲 ,粗中见细 ,拙中寓 巧 ,凝重中见生机 ,单调中见丰富 ……处处强调对 比 ,又处处着力调和 ,变化多端而又和谐统一 。笔 者以为这是伊秉绶隶书取得高度成就的一个根本 原因 。

伊秉绶书法特点

伊秉绶书法特点

伊秉绶的书法特点主要体现在以下几个方面:

1. 隶书成就最高:伊秉绶是清代碑学中隶书中兴的代表人物之一,他的隶书书体横平竖直,结体方正,用笔圆浑,毫不夸张,意到笔止。

他的隶书齐而不板、整而不呆、厚而不满,气韵生动,飘逸脱俗,结体别出新意,讲究疏密变化,收放得体。

2. 行楷有颜真卿之神韵:伊秉绶的行楷有颜真卿之神韵,博采广收,兼师百家,自抒己意,为世人瞩目。

3. 篆隶精:伊秉绶尤其精篆隶,他的篆书笔画粗细大致均匀,圆润率直,古趣盎然。

4. 书法中带有文人气质:伊秉绶的书法中带有很多清朝后期文人所不具有的文人气质。

总的来说,伊秉绶的书法风格独特,成就显著。

伊秉绶隶书创作的空间

等一系列作 品 , 不仅在一 行的空 间安排 上, 在 不同的变化中带来不 同的意境。 这种空 间能 力的获得 , 伊秉 绶经过了长 期 的提炼 。 他即兴为其子伊念曾写 出自己的书学 见解 :“ 方正 、 奇肆 、 恣纵 、 更易、 减省、 虚实、 肥 瘦、 毫端 变化 , 出乎 腕下, 应和凝神造 意, 莫 可 忘拙 。 ” 其中方正、 奇肆 、 恣纵 、 更易、 减省、 虚实, 与用笔 上 的轻 重、 缓急、 提按 、 顿挫 不

意境 的组合, 成了他隶书 创作 的基 本母题 。 要

不然就简单 的横幅 , 不可能写出如此 丰富 的隶

[ 清】 伊秉绶 隶书节临汉碑

书横幅 的范式, 这 此丰富 的空间组合与不 同审

美意境 紧密相连 。 如 松泉迳 ( 三字横幅 ) ,

从章法上 大胆地将 字上移, 让 出下 面较空旷 的 空间, 让 人 产生高渺 、 清旷 的感觉 。“ 迳” 字 写 汉隶 之 后, 后 世 隶书 的 创 作在 汉代 经 典

己

奏 靳 j { } 彳 j 鞠 盎 薰 君 日 、

年 踽

二 、从 字 内空 间 的形 状 看 伊 秉 绶 隶 书的特 征

。

里 些能够

之

尼讦

的 隶 作 还 整 是 的 有 同

绁 时

哟

俨隗

£ 一 _ '

接 的

【 清] 伊秉绶 隶书 ( < l t唐帖》 i

同, 都可以视为伊秉绶在书 写空 间获得 的独特 心得, 包括肥 瘦的 变化 , 并且一 一道 出了这些 空 间的书 写性格。 他力 求从方 正中求变化 , 使 微妙的变化在平正中体现出来。 善用 “ 虚实” 和

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

伊秉绶隶书风格浅析

(泉州师范学院杨晴云Y20151351002101)

摘要: 在中国书法史上清代是一个大力提倡碑学的时代。

在汉碑的研究及隶书创作中伊秉绶是一个杰出的代表,这一点成为大多数书法研究者的共识,康有为亦谓其为集隶书之大成者。

然对其丰富美质的细致深入的研究,似乎并不多见。

笔者不从方圆、曲直、粗细、笔画两端的丰富变化、齐整与参差、平滑与迟涩、动与静、力度、立体感、虚与实等九个方面进行分析,以诠释伊秉绶的隶书风格。

关键词:伊秉绶;隶书; 风格空间线条美

伊秉绶(17541815):清代书法家,字组似、墨卿,晚号默庵,福建汀洲宁化人。

乾隆五十四年(1789)进士,授邢部主事、迁员外郎,后任惠州知府、扬州知府,著有《留春草堂集》。

早年以刘墉为师学习楷书、行书,之后转学颜真卿及明代李东阳行书,形成紧密瘦劲、圆健流畅的特点。

后来他开始转攻隶书且成就非凡。

《清史列传》称“秉绶工八分隶”,《国朝先生事略》称其“隶书愈大愈见其佳,有高古博大之象”,与邓石如并称“南伊北邓”,又与桂馥齐名。

焦循《雕菰楼集》称其“濡墨作隶书,如汉魏人旧迹”。

伊秉绶隶书的独特风格,主要来自于其独特的空间构架,正如陈振谏先生所言:“发掘空间造架的奥秘,是伊秉绶成功的一把金钥匙。

”

空间上,笔者统观秦汉、魏晋六朝的隶书碑刻发现,其空间构成大致有以下特点::

1.内部空间紧密,外部空间疏朗,形成内外空间的对比衬托关系。

内部空间相对封闭,与外部

空间割裂,没有多大的联系,不能构成一个统一、

流动的整体。

2字距均匀,行距相等,没有明显的空间大小、错落的变化。

3.有些碑刻字距与行距相等,有些碑字距大于行距,造成横向密集、纵向宽松的布局,但疏密对比不太强烈。

而伊秉绶在继承汉碑空间形式的同时,颇多新的创造。

他的隶书结体方正,笔画较粗,因此其内部空间比汉隶更加紧密,如对联作品“政声韩吏部……”、“变化气质……”、横披“友多闻斋”、“拓庵”、“毋不敬可以对越上帝”、“长生长斋之居”、“散邑盘铭”及作品“临《裴岑纪功碑》”等,紧密的内部空间产生了厚重、茂密、雄强的风格。

他隶书横画基本为均粗的直线,成平行排列,横画之间的间距相当匀称。

在横竖画交叉时,竖画均分横画,形成左右笔画和空间的对称。

然而在对称均衡的基础上,又极力强调对比和变化。

结构上,伊秉绶的隶书,结字方正,外收中放。

尤其是晚年隶书创作,更体现了其美学原则,即“方正、奇肆、恣纵、更易、减省、虚实、肥瘦。

毫端变幻,出乎腕下,应和凝神造意,莫可忘拙。

”遍览其书作,绝大多数结字四角撑满,点画在每字的周边戛然而止,内部则显得宽松、通透,颇具张力在一些左右结构中,原本左小右大或左大右小,左高右低或左低右高,在他的笔下往往会将小者趋大,短者趋长,以求体势的饱满,同时使人感到合乎情理,自然协调。

他虽然追求外收内放,但绝对不是简单地、机械地而是形成了严谨而不刻板、宽阔而不空洞、凝重而具韵致的独特风格。

用笔上,伊秉绶擅长中锋用笔,笔画粗细相近,没有波澜起伏,没有古隶的蚕头雁尾。

笔笔顺畅而过,直率坦荡笔画因中锋而藏头护尾,挫入顿出,圆润饱满,含蓄蕴藉,如挫去锋芒的器物,古厚浑穆与笔画相配合的是速度,速度大致相等,没有特别快和特别慢之别;伊秉绶没有在用墨上动心机,任浓墨入纸,黑亮充足,毋须多变。

从主要笔画可以看出他吸收了篆书的写法,圆畅均衡,以不变为变。

正是这样朴实的用笔,使得伊秉绶隶书作品齐整中见雄奇,很有韵味。

美学方面,伊秉绶采用古穆厚重、大气的魏汉态势,更多凝重、厚质。

随着清乾嘉之后崇碑运动的狂飚,审美思潮指向古朴、稚拙的自然状态,伊秉绶的作品也越来越显示出其时代性。

伊秉绶的隶书体现的意境表现为“愚中见智,拙中有趣,正中藏奇”其一是简单化线条,剔除汉隶线条丰富的节律,使其成熟,这种线质在视觉意义上传递着朴拙、厚质。

其二,在时空构架上,抹除了富有时间节律与动感的特性,只一味地在空间构架上施展法术,空间布白安排独具匠心。

在其隶书作品当中,提按丰富、节奏明快的成熟隶书笔法变成了动作单一的中锋运笔,为避免这种运笔法

所导致的单调性与匀整性,伊秉绶采用线条长短有变、参差错落的并行方式来透示出一种理性与自然的交融。

这就使他在空间的处理上高人一畴:长短参差的并行线段增强了字内空间的可读性与趣味性,大小错落的外部空间所体现的变化弥补了单一线段的时间节律。

参考文献:

〔l]陈振潦.书法学综论!M].杭州:浙江美术学院出版社,1990.

(2]朱仁夫.中国古代书法史「M].北京:北京大学出版社,1997.

〔3]徐利明,中国书法风格史〔M].郑州:河南美术出版社,1997

(4]周积寅.中国画论辑要〔M].南京:江苏美术出版社,。