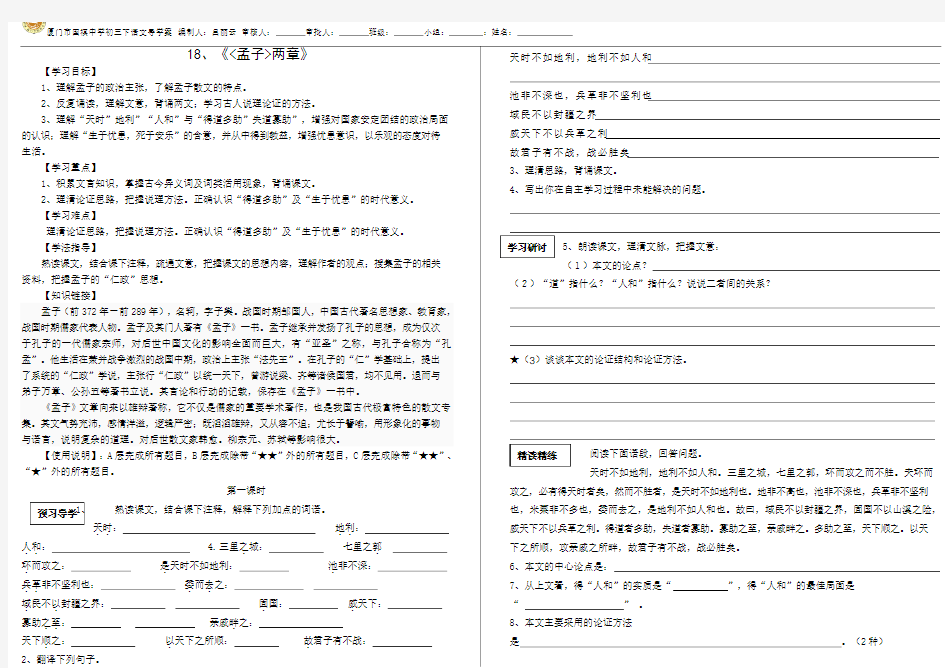

12-13学年下18、《孟子两章》导学案

18、《<孟子>两章》

【学习目标】

1、理解孟子的政治主张,了解孟子散文的特点。

2、反复诵读,理解文意,背诵两文;学习古人说理论证的方法。

3、理解“天时”地利”“人和”与“得道多助”失道寡助”,增强对国家安定团结的政治局面的认识;理解“生于忧患,死于安乐”的含意,并从中得到教益,增强忧患意识,以乐观的态度对待生活。

【学习重点】

1、积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象,背诵课文。

2、理清论证思路,把握说理方法。正确认识“得道多助”及“生于忧患”的时代意义。

【学习难点】

理清论证思路,把握说理方法。正确认识“得道多助”及“生于忧患”的时代意义。

【学法指导】

熟读课文,结合课下注释,疏通文意,把握课文的思想内容,理解作者的观点;搜集孟子的相关资料,把握孟子的“仁政”思想。

【知识链接】

孟子(前372年-前289年),名轲,字子舆。战国时期邹国人,中国古代著名思想家、教育家,战国时期儒家代表人物。孟子及其门人著有《孟子》一书。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,对后世中国文化的影响全面而巨大,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。他生活在兼并战争激烈的战国中期,政治上主张“法先王”。在孔子的“仁”学基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张行“仁政”以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。退而与弟子万章、公孙丑等著书立说。其言论和行动的记载,保存在《孟子》一书中。

《孟子》文章向来以雄辩著称,它不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专集。其文气势充沛,感情洋溢,逻辑严密;既滔滔雄辩,又从容不迫;尤长于譬喻,用形象化的事物与语言,说明复杂的道理。对后世散文家韩愈。柳宗元、苏轼等影响很大。

【使用说明】:A层完成所有题目,B层完成除带“★★”外的所有题目,C层完成除带“★★”、“★”外的所有题目。

第一课时

1、熟读课文,结合课下注释,解释下列加点的词语。

天时

..:地利

..:

人和

..: 4.三里之.城:七里之郭.

环.而攻之:是.天时不如地利:池.非不深:

兵革

..非不坚利也:委.而去.之:

域.民不以.封疆之界:固.国:威.天下:

寡助之至

..:亲戚畔.之:

天下顺.之:以.天下之所顺:故.君子有不战:

2、翻译下列句子。天时不如地利,地利不如人和

池非不深也,兵革非不坚利也

域民不以封疆之界

威天下不以兵革之利

故君子有不战,战必胜矣

3、理清思路,背诵课文。

4、写出你在自主学习过程中未能解决的问题。

5、朗读课文,理清文脉,把握文意:

(1)本文的论点?

(2)“道”指什么?“人和”指什么?说说二者间的关系?

★(3)谈谈本文的论证结构和论证方法。

阅读下面语段,回答问题。

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。地非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

6、本文的中心论点是:

7、从上文看,得“人和”的实质是“”,得“人和”的最佳局面是

“ ” 。

8、本文主要采用的论证方法

是。(2种)

预习导学学习研讨精读精练

★9、现代生活中,“得道多助,失道寡助”仍然有其普遍的意义,请结合你的生活实际,谈谈对“道”的理解。

10、请写出一句与“人和”有关的名言警句:

第二课时

1、1、熟读课文,结合课下注释,解释下列加点的词语。

发.于畎亩:举.于版筑之间:举于士.:

举于市.:故.天将降大任于是

...人也:

苦.其心志:劳.其筋骨:饿.其体肤:

空乏

..其身:行拂乱

..其所为:

所以动.心忍.性:人(恒.)过:

曾.益其所不能:然后

..能改:衡.于虑:

而后所.:征.于色发

..于声而后喻.:

入.则无法家拂士

....:

出.则无敌国外患:生于.忧患:

2、翻译下列句子。

①故天将降大任于是人也……曾益其所不能。

②人恒过……征于色发于声而后喻。

③入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

④然后知生于忧患而死于安乐也。

3、理清思路,背诵课文。

4、写出你在自主学习过程中未能解决的问题。

5、朗读课文,理清文脉,把握文意:

(1)本文的论点是什么?

(2)本文第一段为什么要列举一系列历史人物?文中哪一句是从反面论证了这一点?

(3)从行文上看,文章中哪句话在结构上起承上启下的过渡作用?

★★(4)比较《孟子二章》在论证方面的不同。

阅读短文,回答问题。

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改,困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

6、给下面的加点字注音。畎.亩()傅说.()法家拂.士()

7、解释下列句子中加点词的意思。

所以动心忍.性()而后作.()傅说举.于版筑之间()出.则无敌国外患者()故天将降大任于.是人也()

空乏

..其身()苦.其心志()人恒过.()

8、比较下列各组加点的词语,意思相同的一项是()

A.国恒亡.河曲智叟亡.以应 B.故.天将降大任于是人也故.虽有名马,祗辱于奴隶人之手

C.故天将降大任于是.人也安能辨我是.雄雌 D.国.恒亡则有去国.怀乡

9、本文作者认为国家长盛不衰,就需要有和。 (用课文词语回答) ★10、开篇列举的六位人物有什么共同的特点?试具体比较分析。他们的经历告诉我们什么道理?

预习导学

学习研讨

精读精练

5 6

一课一得

5 6

孟子两章教学设计_18,《》两章教学设计

孟子两章教学设计_18,《》两章教学设计三维目标导航 知识与能力 1.读准字音,划准节奏,初步揣摩文言文诵读技巧。 2.辨析疑难字词,疏通疑难句意,积累文言词汇。 3.整体感知课文内容,初步了解文章大意。 4.品读关键词句,深层挖掘作品内蕴,理解古代哲人的思想。

5.多种形式朗读,体会孟子散文论辩特色。 6.多角度赏读课文,了解古人说理论证的方法和生动、形象、精辟的语言。 过程与方法 1.反复读,在读中积累文言词汇,在读中品味文言韵味,在读中感知内容要点,在读中领悟文章内蕴,在读中鉴赏语言的精辟,在读中质疑探疑解疑,在读中走近孟子。 2.鼓励学生对课文内容要有自己的心得,能提出自己的看法和疑问,并作眉批,通过合作交流,共同探讨,解决疑难。 3.强调学生与文本对话,生生对话,师生对话,创设互动互学的教学情景。 4.引导学生链接生活,拓展思维,从纵深角度扩展学生阅读空间。

情感态度与价值观 1.让学生认识我国古代哲人的非凡才智和他们对我国及世界文化的发展作出的贡献,增强民族自豪感。 2.通过对作品的阅读探究,引导学生理解孟子的仁政思想,启迪学生明了人才是在艰难的环境中磨炼出来的道理,激发学生对人生的思考。 3.让学生通过对作品的倾心解读,成为情感颐养的过程,成为人生观、价值观的形成过程。 沙场点兵 1.搜集孟子及相关背景资料。

2.注意古汉语中的词类活用,看课下注释积累一下。 3.搜集孟子的一些名言警句。如:老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼;尽信书不如无书;不以规矩,无以成方圆;吾善养吾浩然之气;生,我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也;富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫等。 4.积累逆境成才方面的名言与事例。如:苦难对于一个天才是一块垫脚石,对于能干的人是一笔财富,而对于庸人却是一个万丈深渊;把脚抬高,绊脚石就成了垫脚石;顺境中的美德是自控自制,逆境中的美德是不屈不挠;文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》。 教学设想 倡导自主、合作、探究的学习方式,创设质疑──探疑──解疑的教学情景,通过诵读──积累──感悟──拓展实现生生互动,师生互动,注重学生的自主理解与思考,让学生在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美情趣。

四川省宜宾县双龙镇初级中学校九年级语文下册 18孟子两章导学案无答案 新人教版

《孟子》两章姓学生序号学科班级课型教学时间年级名新授课第一课时九 语文 《孟子》两章18.课题:得道多助,失道寡助第一课时【学习目标】 1.朗读课文,整体感知,积累文言知识。 2.理清行文思路,理解文意。:1.【链接材料】——孟子与《孟子》,邹人,是孔子之孟子(公元前372~公元前289),名轲(“孟子”是人们对他的敬称)是继孔子以后儒家学派的辩论家。孙孔仅的再传弟子。我国历史上著名的思想家、教育家、代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。游说于齐梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。继承孔子的学说,“民为贵”和世卿制度,同时又主张“仁政”兼言仁和义,提出的口号,主张恢复“井田制”,认为人性本善,强调养心、存心等内心修养的工夫,成为宋代君为轻”,称暴君为“一夫”“亚元至顺元年封为邹国亚圣公,宋元以后,地位日尊,明嘉靖九年定为理学家心性学之本。圣孟子”,在儒家中其地位仅次于孔子。思想事迹大都见于《孟子》一书。哲学主张、政治主张、记述了孟子及其弟子的言行、《孟子》是儒家学派的经典著作之一,是孟子和他的弟子万章等合著的。伦理道德等思想观点和政治活动的书。个人修养,共七篇,与《论语》、《中庸》合称四书。、《大学》《孟子》文章向来以雄辩著称。读孟子文,令人感到气势磅礴,感情激越,锐不可当。出于对当时执政者贪婪残暴行径的愤慨,对挣扎在苦难中人民的同情,对别家学说的敌视,对贯彻自己.主张的强烈愿望,以及那种“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”的救世使孟子的文章激切、刚厉、理直气壮。他又善于运用各种驱诱论敌就范的手法,加责任感? 上文辞铺张扬厉,时露尖刻,喜用一大串的排偶句式,所以笔锋咄咄逼人。【自学检测】 1.读准字音夫环而攻之:“夫”读,发语词,放在句首,以引起议论。“畔”读,背叛。谷子。“粟”读米粟非不多也:,攻亲戚之所畔: 1.解释下列加点的词语: )(( ) 寡助之至,亲戚畔之三里之城,七里之郭 亲戚畔之( )( ) 委而幸之 ( ) 池非不深也域民不以封疆之界( ) ( ) 威天下不以兵革之利( ) 环而攻之而不胜 2.句子翻译:①天时不如地利,地利不如人和 ②域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。 ③夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。 ④以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣 1 【整体感悟】 1.请给课文分段并归纳段意。 段运用什么句式?有什么效果?2. 文章第3

孟子两章教学设计3

《孟子》两章教学设计3 ◎课题◎ 26 孟子二章 (天柱县高酿中学杨胜乾) ◎学习目标◎ 1、扫清字词障碍,熟读课文。 2、大致把握课文内容,理解积累哲理、抒情名句。 3、尽可能积累和理解文言词汇。 ◎教学重点◎ 1、熟读课文,力求理解背诵。 2、积累理解“道、环、委、发、举、生、死、人和”等文言实词、短句的含义。 3、理解把握作者在文中说明的哲理。 ◎教学难点◎ 1、理解积累名句。 2、了解和学习作者旷达的胸襟和“以天下为己任”的远大抱负。

◎教学方法◎阅读赏析法 ◎教学课时◎ 4课时 ◎德育内容◎不以物喜,不以己悲;胸怀天下,用春天般的心情去面对生活。 ◎教学过程◎ 第一课时 ※导入:同学们,大家知道“孔孟之道,仁义为先”这句俗语吗?‘孔’即孔丘,‘孟’即孟轲;今天我们来一起学习与鉴赏我国春秋战国时期思想家、教育家、文学家孟子写的政论文《得道多助,失道寡助》(教师板书课题)《得道多助,失道寡助》 ——孟子政论文 ※课内记忆练习(前提测评、板书设计A) 1、人们常说的“四书五经”中的“四书”是、、。 2、《孟子》是记录的书,共七篇。 ※课时学习目标

1、扫清字词障碍,熟读课文。 2、大致把握课文内容,理清这篇政论文的三要素、把握本文运用的论证方法。 3、解读课文名句,力求熟读并且背诵课文。 ※(导学达标)。 一、扫清字词障碍,圈出生字并结合注释进行注音;熟读课文,(10分钟,共2—3遍,) 二、学生分不同形式的朗读课文(可以分段单读,然后齐读),教师正音、点评。 三、学生课内自由赏析活动(在课本或笔记上完成): 1、完成对“道、环、委、域、畔、有、人和”等文言实词、“得道多助,失道寡助”“天时不如地利,地利不如人和”等短句的理解和积累; 2、同桌互相进行观摩探讨学习。 ⑴、熟读并且背诵课文,同桌互相检查背诵情况。 ⑵、讨论并归纳这篇政论文的三要素、把握本文运用的论证方法。共同完成老师板书提出的问题。 ⑶课文内容归纳练习(板书设计B)

人教版小学四年级语文下册第十一课导学案

11、蝙蝠和雷达: 学习目标12个生字和相关词语①认识课文中的7个生字,正确书写②朗读课文,把握课文主要内容和要点,理解飞机夜间安全飞行与蝙蝠探路之间的联系,激发热爱科学,乐于观察和探究的兴趣。③搜集并与同学交流有关仿生学的资料,提高信息搜集与处理能力。学习重点:朗读课文,把握课文主要内容和要点,理解飞机夜间安全飞行与蝙蝠探路之间的联系,激发热爱科学,乐于观察和探究的兴趣。学法提示:、课前充分自读课文,不懂的词语通过查字典,联系上下文等方式理解,达 1 到正确流利,能正确的识写生字生词,初步感知课文内容。、在阅读中抓住要点准确把握课文内容,与同桌或小组合作学习,理解飞 2机夜间安全飞行与蝙蝠探路之间的联系。、图文对照,自己组织语言,说清蝙蝠探路的秘密和雷达工作的原理,或者3课上向同学介绍在课下搜集的有关仿生学的图文资料,培养语言表述能力。学习准备:学生在课下搜集有关仿生学的图文资料,准备在课上与同学交流。学习过程:(一)、课前预习3至5遍,我能独立的完成下列任务:、通过正确的读课文 1 ①、瞧,本课的生字我都会写了。 i) (māǐn ruì)i zhu) (bǔō) (fēé) (wén zi) (bì k n f(biāú (líng dāng)(cāng yíng)(zhàng ài) (jiē kāi)(yíngguāng píng) ②、我能抄写下列词语并能听写 蝙蝠、清朗、捕捉、飞蛾、蚊子、避开、敏锐、铃铛、苍蝇 揭开、推进、障碍物、荧光屏、横七竖八 ③、下列形近字,我能注音组词。 1 / 4 骗()饿()绳() 蝙()蛾()蝇() 。我要展示自己的识字方法这篇课文的主要内容。、通过预习,我要批注24、我 把几点疑问批注在课文中。 【挑战自我】:我想仔细读课文圈点批注,思考科学家是怎样揭开蝙蝠探路之谜发明雷达的?

九年级下册18孟子两章导学案

九年级下册18《孟子》两章导学案 《孟子》两章导学案 教学目标 1、积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。 2、理解孟子的政治主张,了解孟子散文的特点。 3、背诵两文。 助读材料 孟子(前372 年- 前289 年),名轲,字子舆。战国时期鲁国人,中国古代著名思想家、政治家,教育家,战国时期儒家代表人物。孟子三岁丧父,孟母艰辛地将他抚养成人,孟母管束甚严,其“孟母三迁”、“孟母断织”等故事,成为千古美谈,是后世母教之典范。《孟子》是孟子及其门人所作,主张以“仁政”来统一天下。孟子还主张“性善”论 教学过程 第一课时 《得道多助失道寡助》 一、导入 二、初读课文读准字音 三、再读课文疏通文意(结合文下注释疏通文意,标出疑难,师生释疑。) 解释以下加点词语和句子。天时不如地利,地利不如人和 池非不深也兵革非不坚利也委而去之,是地利不如人和也

域民不以封疆之界威天下不以兵革之利寡助之至,亲戚畔之故君子有不战,战必胜矣 四、理清文脉,把握文意 1、本文的论点? 2、“道”指什么?“人和”指什么?二者间的关系? 3、谈谈本文的论证结构和论证方法。 五、自我检测 1、解释下列句中加粗词的含义(3 分) ⑴池非不深也( ) ⑵委而去之( ) ⑶故君子有不战( ) 2、下列各句中加点词意思相同的一组是(2 分)( ) A、得道者多助策之不以其道惨无人道 B、委而去之去国怀乡去留两便 C、寡助之至比至陈无微不至 D、攻亲戚之所畔辍耕之垄上始龀,跳往助之 3、把下面的句子译成现代汉语(2 分) ⑴ 然而不胜者,是天时不如地利也。 译: ⑵ 以天下之所顺,攻亲戚之所畔。 译: 4、本文阐述的主要观点是什么?为什么说这一观点是孟子“仁政”主张的具体体现? 第二课时《生于忧患,死于安乐》

《孟子两章》导学案和答案

孟子二章》导学案 得道多助失道寡助》 、学习目标: 1、掌握课文的思想内容(中心论点)。 2、学习课文结构严谨、层层推进的论证方法。 3、掌握课文的论辩语言。(难点) 掌握课文的论辩语言。 第一课时 预习目标 1、掌握文章的重点字词,了解作者及写作背景。 2、反复诵读,理解文意,培养学生文言文自学能力。预习重难点:理解性背诵 预习过程 一、了解作者及文章出处。 1、这两篇文章都出自于__________________________ 。作者孟子,名______________ ,是战国时期著名的 家, 家。他是孔子之孙孔伋的再传弟子,是继以后家学派的代表人物,与孔子合称,有之称。 2、《孟子》家学派的经典著作之一,记叙了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修 养。孟子的政治主张主要是:_____________________________ 。主张和平,反对战争。 、给加点字注音。 1、舜发于畎亩之中 2、胶鬲举于鱼盐之中 3、曾益其所不能 4、入则无法家拂士

三、熟读课文,思考下面的问题: 1、朗读课文,找出文中的排比句,读出节奏。 2、这两篇文章的论点分别是什么?他们提出、阐述论点的方式有什么相同之处和不同之处? 四、找出文中的四个通假字,并解释。 附:习题答案 预习题答案:一、1、《孟子》,轲,思想家,教育家,孔子,儒,孔孟,亚圣2、儒,兼爱、 非攻二、1、田间、田地2、被选拔,被任用3、通“增” 4、通“弼”,辅佐三、1、略2、第一则的论点是:天时不如地利,地利不如人和,并经议论,得出“得道者多助,失道者寡助”这一结论;第二则短文的论点是:“生于忧患,死于安乐。”他们主要都是针对最高统治者来说的。这两则短文都用了类比论证的手法:第一则以战争中的情况作为事例,强调“天时不如地利,地利不如人和,”然后类推出治国的道理;第二则,从个人的事例说起,最后归结到统治者治国上。 两则短文提出论点的方式不尽相同:第一则短文的论点在文章中间部分点明,然后对论点进行了进一步的解释和阐述;第二则短文在文章结尾处揭示出论点,不再对论点进行解说。 。《孟子二章》导学案 [ 学习目标]: 1.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象;了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张;背诵两篇短文,积累名言警句。 2.反复诵读,理解文意,培养学生文言文自学能力;学习古人说理论证的方法,品味对比、排比等修辞的表达效果。 3、理解“天时”地利” “人和”与“得道多助”失道寡助” ,增强对国家安定团结的政治局面的认识;理解“生于忧患,死于安乐”的含意。并从中得到教益,增强忧患意识,以乐观的态度对待生活。 课时安排:两课时

初三年级语文下册第5单元第18课孟子两章教案新人教版

【关键字】教案、语文、情况、思路、方法、条件、成就、认识、问题、难点、充分、整体、快速、合作、发展、提出、发现、掌握、了解、研究、特点、局面、内涵、意识、思想、力量、地位、根本、精神、基础、重点、体系、能力、制度、作用、反映、速度、关系、进取、增强、主张、说服、借鉴、把握、纠正、引导、贯彻、维护、教育、巩固、推进、忧患意识、中心、内心、重要性 初三年级语文下册第5单元第18课孟子两章教 案新人教版 一、【教学目标】 知识目标 1.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。 2.了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张。 3.背诵两篇短文,积累名言警句。 能力目标 1.反复诵读,理解文意,培养学生文言文自学能力。 2.学习古人说理论证的方法,品味对比、排比等修辞的表达效果。 德育目标 1.理解“天时”地利”“人和”与“得道多助”失道寡助”,增强对国家安定团结的政治局面的认识。 2.理解“生于忧患,死于安乐”的含意。并从中得到教益,增强忧患意识,以乐观的态度对待生活。 二、【重点难点】 1.重点: (1)理清论证思路,把握说理方法。 (2)正确认识“得道多助”及“生于忧患”的时代意义。 2. 难点: (1)增强对国家安定团结的政治局面的认识。 (2)理解“失其本心”中“本心”的内涵,辨析“失其本心”与“舍生取义”的关系,把握本文的主旨。 三、【教学准备】多媒体设备 四、【教学过程】 第1课时得道多助,失道寡助

<一>导入新课 同学们,大家还记得那财气势恢宏的新闻《人民解放军百万大军横渡长江》吗?西路军胜利的原因是什么?(学生齐答;“得人心者得天下。”)今天,我们学习《得道多助,失道寡助》,深层探究克敌制胜的首要条件。 <二>预习展示 孟子(公元前372~公元前289),邹人,是孔子之孙孔仅的再传弟子。游说于齐梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。继承孔子的学说,兼言仁和义,提出“仁政”的口号,主张恢复“井田制”和世卿制度,同时又主张“民为贵”君为轻”,称暴君为“一夫”,认为人性本善,强调养心、存心等内心修养的工夫,成为宋代理学家心性学之本。宋元以后,地位日尊,元至顺元年封为邹国亚圣公,明嘉靖九年定为“亚圣孟子”,在儒家中其地位仅次于孔子。思想事迹大都见于《孟子》一书。 《孟子》文章向来以雄辩著称。读孟子文,令人感到气势磅礴,感情激越,锐不可当。出于对当时执政者贪婪残暴行径的愤慨,对挣扎在苦难中人民的同情,对别家学说的敌视,对贯彻自己.主张的强烈愿望,以及那种“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”的救世责任感?使孟子的文章激切、刚厉、理直气壮。他又善于运用各种驱诱论敌就范的手法,加上文辞铺张扬厉,时露尖刻,喜用一大串的排偶句式,所以笔锋咄咄逼人。 <三>整体感知 1.字音 夫.( fú ) 米粟.( sù ) 亲戚畔.之( pàn ) 2.学生朗读,注意把握字音,停顿、重音。 域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。 3. 对照书下注释,指名学生疏通文句。 4.老师释疑、点拨,重点注意下列词语及句子: “三里之城,七里之郭”:古代城邑有内外城之分,“城”为内城,“郭”为外城;“三里”“七里”均非实指,说明城邑之小。 “是天时不如地利也”一句中的“是”,作代词用,即“这(就是)”的意思,与“也”合用,构成判断,意思是“这就是……的道理”。 “人和”:指人心所向,上下团结等。 “域民”:“域”,界限,可解释为“限制”,名词作动词用。

《孟子两章》教案(详案)

《〈孟子〉两章》教案 一、教学目标: 1、知识与能力:学习《得道多助,失道寡助》中提出论点后层层推进、逐层论证的论证方法;掌握课文的论辩语言;正确理解并认识“生于忧患,死于安乐”的含义。 2、过程与方法:比较两篇短文,品味《孟子》散文的语言特色。 二、教学重点:掌握《得道多助,失道寡助》一文的结构。 三、教学难点:理解《生于忧患,死于安乐》蕴含的思想内涵。 四、教学过程: 第一课时《得道多助,失道寡助》 一、导入 引导学生回忆《智取生辰纲》中的有关内容导入本课。 二、检查预习 1、集体交流学生搜集的材料。 2、课件展示孟子和《孟子》的图文资料。 孟子:名轲,思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称;孟子的政治主张主要是“仁政”“兼爱”“非攻”,主张和平,反对战争。 《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。 三、疏通文意 1、指名朗读课文并正音。 夫(fú):发语词,放在句首,以引起议论。 粟(sù):谷子,与栗(lì)区别。 畔(pàn):通“叛”,背叛。 2、播放课文朗读录音,模仿录音齐读。

(1)借助课下注释,同桌间合作完成逐段疏通文句的任务。 (2)教师巡视释疑点拨。(多媒体课件显示) 三里之城,七里之郭:古代城邑有内外城之分,城为内城,郭为外城;三里、七里均非实指,旨在说明城邑之小。 是(是天时不如地利也):作代词用,即“这(就是)”的意思,与“也”合用,构成判断,意思是“这就是……的道理” 人和:指人心所向,上下团结等。 域民:“域”,界限,可解释为“限制”,名词作动词用。 固(固国):原为形容词,这里用作动词,指使国巩固。 威(威天下):原为形容词,这里用作动词,作“威慑”讲。 之(寡助之至):作“到”讲。 畔:“叛”的通假字,背叛。 3、齐读课文。 四、研析课文 1、本文的中心论点是什么? 2、中心论点提出后作者是怎样进行论证的? 3、中心论点既然已得到了论证,为什么还要写后面部分? (师生共同交流,合作完成学习任务。) 明确: 1、中心论点即篇首两句。孟子提出三个概念:天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进,用两个“不如”强调了“人和”的重要性。三者之间的比较,实质上是重在前者与后者的比较,强调指出各种客观因素在战争中都比不上“人和”的因素,因为决定战争胜负的是人而不是物。在比较中立论,给人的印象极其深刻。句式相同,语气十分肯定,斩钉截铁,不容置疑。 2、围绕中心论点,连用两个论据进一步论证。先选取攻战的例子阐明“天时不如地利”,区区小城,四面受围而不能克,即使有得“天时”者也不能胜,旨在说明

孟子两章原文对照翻译(每句对照着翻译准确)

18《孟子》两章 得道多助,失道寡助 天时不如地利, 地利不如人和。 三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。 有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。方圆三里的内城,方圆七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。 夫环而攻之, 必有得天时者矣, 然而不胜者,是天时不如地利也。 包围起来攻打它,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。 城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也, 城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不精良, 米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。 粮食供给并不是不充足,弃城而逃,是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心向背、内部团结啊。 故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。 所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去不能靠划定的边疆的界限,巩固国防不能靠山川的险要,震慑天下不能靠武力的强大。 得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。 能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,亲戚也会背叛他。帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。 以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。 凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的寡助之君,所以,(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。 生于忧患,死于安乐 舜发于畎qu ǎn 亩之中,傅f ù说yu è举于版筑之间,胶鬲g é举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖áo 举 于海,百里奚x ī举于市, 舜从田野中被任用 ,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里释放出来并得到任用,孙叔敖从隐居海边被任用,百里奚从市井之间被任用。 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨, 所以,上天将要下达重大使命给这样的人, —定要先使他的内心痛苦, 筋骨劳累, 饿 其 体 肤,空 乏 其 身,行 拂 乱 其 所为,

孟子二章--学案.doc

《孟子》两章学案 学习目标 1.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。 2.了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张。 3.学习说理论证的方法,品味对比、排比等修辞的表达效果。 4.理解“生于忧患,死于安乐"的含意,并从中得到教益,增强忧患意识,以乐观的态度对待生活。 教学过程 第一课时《富贵不能淫》 一、新课导入 人们经常说“大丈夫说到做到”、“大丈夫行不更名,坐不改姓”,那么是不是只要是男人就可以是“大丈夫” 呢?我们现在一起来看看亚圣孟子对“大丈夫”的阐释。 二、自学指导(一)一一预习与交流 1.阅读课文,圈点课文生字词。 公孙衍()丈夫之冠()淫() ? ? ? 2.作者链接 孟子(公元前372?公元前289),是战国时期的思想家、教育家、散文家,名轲,字子舆,战国时期邹国人。孔子的孙子子思的再传弟子,孟子是继孔子之后的儒家学派最有影响的大师,后人将他和孔子并称“孔孟”,有“亚圣”之称。他在政治上主张“法先王”,在孔子“仁”学的基础上,提出了系统的“仁政”学说,并借此游说齐、梁等国,曾一度为齐国客卿。当时天下以互相攻伐,富国强兵为能,因此视其主张为迂阔,远离实际,不予采纳, 因此在政治上没有什么成就。他退而讲学、著述,他的学生们记他的言行,成为《孟子》七篇。 3.作品链接 《孟子》是儒家经典著作之一,也是先秦杰出的散文著作之一,内容包括孟子的政治活动、政治学说、哲学思想和个性修养。宋代朱熹把它和《大学》《中庸》《论语》编在一起,称为“四书”。读孟子文,令人感到气势磅礴,感情激越,锐不可当。出于对当时执政者贪婪残暴行径的愤慨,对挣扎在苦难中人民的同情,对别家学说的敌视, 对贯彻自己主张的强烈愿望,以及那种“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”的救世责任感,使孟子的文章激切、刚厉、理直气壮。 三、自学指导(二)一一合作与探究 (一)解释下列句中加点字,并翻译句子。 景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉? ? ? ? ? ? -怒而诸侯惧,安居而犬下熄/ . . ? . 孟子曰:“是焉得为大丈夫乎? ? ? ? 子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之; ?? 女子之嫁也,母命之,往送之门, .

18《孟子》两章练习题及答案

《孟子两章》同步训练 一、基础知识。 1、给下列加粗的字注音。 米粟()山溪()畎()亩拂()乱 管夷()吾寡()助筋()骨拂()士 2、解释加横线的字。 ①环而攻之而不胜()()②夫环而攻之() ③兵革非不坚利也()④委而去之()() ⑤域民不以封疆之界()⑥威天下不以兵革之利() ⑦寡助之至,亲戚畔之()⑧七里之郭() ⑨多助之至()⑩人恒过() 3、将下列句子译成现代汉语。 (1)威天下不以兵革之利。 (2)故君子有不战,战必胜矣。 (3)故天将降大任于是人也。 (4)困于心衡于虑而后作。 (5)所以动心忍性,曾益其所不能。 (6)然后知生于忧患而死于安乐也。 4、《〈孟子〉两章》选自______,作者是_____,名______,字______,战国时家,家,学派的代表人物。 5、《孟子》是一部记录的思想观点和政治活动的书,共七篇。南宋朱熹将 《孟子》、、、并称为“四书”。 6、《得道多助失道寡助》一文的中心论点是:。结论是。 7、《生与忧患死与安乐》中的中心论点是:。 8、翻译句子。 (1)故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。 (2)得道者多助,失道者寡助。 (3)以天下之所顺,攻亲戚之所,故君子有不战,战必胜矣。 9、解释一词多义。 道:①会天大雨,道不通()②得道者多助()③伐无道,诛暴秦()

固:①固国不以山溪之险()②汝心之固,固不可彻() 池:①有良田美池桑竹之属()②池非不深也() 国:①固国不以山溪之险()②搜于国中三日三夜() 二、文言文阅读。 (一)天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。 蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者日:“吾欲之南海,何如?”富者日:“子何恃而往?”日:“吾一瓶一钵足矣。”富者日:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉? 1、解释多义词。 自南海还()望桓侯而还走()蜀之鄙有二僧()肉食者鄙()西蜀之去南海()去国怀乡() 2、下列句子加黑虚词用法相同的一项是() A.吾欲之南海 子墨子距 B.其一贫,其一富 其真无马邪 C.以告富者 必以分人 3、翻泽下列句子。 (1)吾数年来欲买舟而下,犹未能也。 (2)人之志,顾不如蜀鄙之僧哉? 4、本义引用_________的故事,意在阐述_________的道理。 (二)舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 人恒过,然后能改,困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。 1、《生于忧患,死于安乐》选自,中心论点是。阐述了孟子的人才观。 2、找出句子中的通假字并解释。 入则无法家拂士。困于心衡于虑。 曾益其所不能 3、解释下列句子中加点字的意思。

高中语文_寡人之于国也教学设计学情分析教材分析课后反思

《寡人之于国也》教学设计 教学目标 1、理解重点的字词句。 2、分析孟子的仁政思想,了解孟子的论辩艺术。 3、了解孟子思想的现实意义。 教学重难点 1、反复诵读,感知文中的比喻、排比,感受语言魅力。 2、分析孟子治国理念,站在现代理想与智慧经典的契合点上理解孟子思想。 教学过程 一、导入新课。 1、学生回顾孟子的名言警句。 2、今天,就让我们穿越时间的河流,回到战国那个战乱纷争的年代,借这篇《寡人之于国也》,走进经典,聆听孟子。 二、检查预习(夯实文言文基础知识) (1)教师投影,正字音; (2)处理两个异读字; 三、整体感知,把握文脉 自由朗读,进入了文本,初步感知到这篇文章的主要内容。四、投石激疑,见微知著 (一)研习问题:民不加多

1、梁惠王向孟子发问,道出心中困惑。读读文章中相关的句子,大家帮帮梁惠王分析一下他的困惑和委屈。 2、思考梁惠王为什么会对“民不加多”备感忧虑?(出示背景) 3、假如时光倒流,我们又回到孟子生活时代,并且你就是当时的一个小民,你愿意到梁惠王那去吗?为什么?(思考讨论)(二)鉴赏语言:感受孟子设喻的力量 1、孟子如何应对梁惠王提出的民不加多的问题? 2、比较鉴赏:直指梁惠王真实意图的说法的说法和孟子设喻说法的差别。 3、请两名同学带我们穿越时空,为我们共同演绎一下孟子及梁惠王的这段内蕴深远的对话。(分角色读) (三)深入探究:孟子的仁政思想 1、齐读感受孟子的雄辩之势(排比) 2、学生归纳孟子“使民加多”的措施。分几步走,每步具体怎么做? 3、“王道之始”与“王道之成”有最大的区别? 五、联系实际,拓展延伸 时至今日,孟子思想的现实意义 六、小组讨论,见仁见智 在你看来,梁惠王会采纳孟子的建议吗?为什么? 七、点睛结语 八、课下作业

2020年 人教部编版七年级下册第18课《一棵小桃树》导学案

人教部编版七年级下册第18课《一棵小桃树》导学案 学习目标 1.知识与能力目标:识记生字、词、文学常识;感知小桃树与“我”的特殊情感联系,理清行文思路;把握倒叙与插叙方式。 2.过程和方法目标:进一步掌握融情于景、借物抒情(托物言志)的写法。 3.情感、态度与价值观目标:学习小桃树精神,培养坚强不屈、勇于与困难做斗争的胆魄。 学习重、难点 学习重点:感知小桃树与“我”的特殊情感联系、把握倒叙与插叙方式。 学习难点:融情于景、借物抒情的写法。 课前预学 一.上网查阅有关作家贾平凹及作品产生的时代背景等相关资料,并做好笔记。 二.识记字音字形。 有感情、顺畅朗读课文两遍,边读边思考教材中的旁批,自己也加些批注。读完后合上课本,根据下面的拼音写出汉字。 1.只是常常自个儿chàn()悔。 2.早晨起来,(雨)就xī xī lì lì()的。 3.看我的小桃树在风雨里duō suo()。 4.昨日楚楚的容颜全然tuì()尽了。 5.往日多么傲慢的我,多么jīn()持的我,原来也是个càn()头。 6.爷爷是喜欢服shì()花的。 7.小桃树长得很慢,一个春天,才长上二尺来高,样子也很wěi suǒ()。 8.我慢慢发现我的幼zhì()。 9.爷爷的花事是不弄了,一luò( )一luò()的花盆堆在墙根。 10.也去领略过马wéi()坡前的蜜水桃花,那花儿开得火zhuózhuó()的。 11.又偏苦sèsè()地笑着。

12.我不禁有些chàn()抖了。 13.羽毛渐渐剥脱,变得赤luǒ()了。 三.识记词义。 根据下列意思写出相应的词语。 显得庄重、严肃() 摇动() 猛然领悟() 将要开放() 认识了过去的错误或罪过而感觉痛心() 不幸的事接二连三地发生() 四.积累有特点的词语。 根据印象在横线上填上恰当的ABAB式的数量短语,然后对照课文对照一下。 1.纤纤的生灵,枝条已经慌乱,桃花地落了。 2.春天花事一盛,远近的人都赞赏,爷爷便每天一早喊我们从屋里端出来,天一晚又让我们地端进去。 3.我渐渐地大了,脾性也地坏了,常常一个人坐着发呆,心境似乎是垂垂暮老了。 4.你你的花事早不弄了,的花盆堆在墙根,它却长着! 5.如果将上述数量短语改成“一片片”“一盆盆”“一天天”“一摞摞”行吗?为什么? 第一课时课堂研讨活动 一.理清文章思路和内容。 细读精批课文,把握小桃树与“我”的特殊情感联系,完成下列问题。 1.完善下面表格。

孟子两章导学案.doc

学习内容《孟子》两章主备审核 课型探究展示课时间姓名 知识目标: 1.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。 2.了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张。 3.背诵两篇短文,积累名言警句。 能力目标: 1.反复诵读,理解文意,培养学生文言文自学能力。 2.学习古人说理论证的方法,品味对比、排比等修辞的表 达效果。 情感目标: 1.理解“天时”地利”“人和”与“得道多助”失道寡 助”,增强对国家安定团结的政治局面的认识。 2.理解“生于忧患,死于安乐”的含意。并从中得到教 益,增强忧患意识,以乐观的态度对待生活。 教学重点:理清论证思路,把握说理方法。 教学难点:正确认识“得道多助”及“生于忧患”的时代意 义。 学法导航 1.诵读法2.讨论点拨法3.竞赛法4.比较法

学习活动教学手记 △第一课时 引言:大家还记得那财气势恢宏的新闻《人民解放军百 万大军横渡长江》吗?西路军胜利的原因是什么?(学生 齐答;“得人心者得天下。”)今天,我们学习《得道多 助,失道寡助》,深层探究克敌制胜的首要条件。 ?板块一、资料助读 ?要求:边读边画重点内容,并当堂记忆,学时5 分钟。 孟子与《孟子》:孟子(公元前372?公元前289), 邹 人,是孔子之孙孔仅的再传弟子。游说于齐梁之间, 没有被 重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。继承孔了 的学说,兼言仁和义,提出“仁政,的口号,主张“民为 贵”君为轻”的思想,认为人性本善,强调养心、存心等 内心修养的工夫,成为宋代理学家心性学之本。宋元以 后,地位日尊,明嘉靖九年定为“亚圣孟子”,在儒家中 其地位仅次于孔子。思想事迹大都见于《孟子》一书。 《孟子》文章向来以雄辩著称。孟子的文章激切、刚 厉、理直气壮。读孟子文,令人感到气势磅礴,感情激

推荐-新人教版九年级语文下册第18课《孟子两章》教案2

孟子两章 第二课时 [教学要点] 学生自读《生于忧患,死于安乐》,教师设计相关问题指导学生自读,帮助学生理解文意,理清论证思路,背诵课文;延伸拓展、总结升华:比较阅读,把握《孟子》散文的艺术特点。 [教学步骤] 一、导语设计 设计(一) 大家都熟悉“卧薪尝胆”的故事吧。越王勾践在患难中矢志不渝,终于打败了吴国,重振越国;然而在此以后,“越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞”。沉溺于安乐中的越王重蹈覆辙。越王勾践的经历给我们什么样的启示呢?请走进《孟子·告子下》的选段中去寻找答案。 设计(二) 美国阿拉斯加的一个自然保护区内原是鹿与狼共存的,为保护鹿不被狼吃掉,人们赶走了狼。不料,在“和平安宁”环境中的鹿,优哉游哉,不再狂奔快跑了,体质明显下降,不久便有许多鹿病死了。人们只得再把狼“请”回来,不久鹿群又生机焕发充满活力了。同学们听了这个故事,会有什么样的感想呢?(学生答“生于忧患,死于安乐”,教师板书文题。) 二,朗读课文,整体感知 1.学生齐读课文。要求读准字音,读出停顿,读出抑扬顿挫的气势和美感。 2.教师播放示范朗读磁带,提示学生把握句中的停顿及重音。 多媒体显示: (1)舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中, 管夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,百里奚/举于/市。 (2)……必先苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行拂/乱 /其所为,所以动心/忍性,曾益/其所不能。(加点词重读) 3.学生大声读课文。 三,理清论证思路,背诵课文 1.学生自读课文,结合注释,借助工具书翻译课文。 2.小组讨论交流,解答翻译中的疑难问题。 3.全班分为两组,展开课堂竞赛,每道题单数题一组回答,双数题二组回答。每小题赋5分。以积分多少分出胜负。 多媒体显示: 第一板块:文言知识 (1)读准下面的字。 ①畎亩②傅说③胶鬲④行拂 (2)注明下列句中的通假字并解释。 ①曾益其所不能 ②困于心,衡于虑,而后作 ③入则无法家拂士 ④所以动心忍性 (3)一词多义。 舜发于畎亩之中 行拂乱其所为天将降大任于是人也 ①②死于安乐 入则无法家拂士 今亡亦死,举大计亦死胶鬲举于鱼盐之中 ③④ 国恒亡死即举大名耳 舜发于畎亩之中故天将降大任于是人也 ⑤⑥ 发于声扶苏以数谏故 (4)翻译句子。 ①故天将降大任于是人也……曾益其所不能。

孟子两章优质教学设计

《孟子》两章优质教学设计 《孟子》两章教学设计 教学目标 知识目标 1.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。 2.了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张。 3.背诵两篇短文,积累名言警句。 能力目标 1.反复诵读,理解文意,培养学生文言文自学能力。 2.学习古人说理论证的方法,品味对比、排比等修辞的 表达效果。 德育目标 1.理解“天时”地利”“人和”与“得道多助”失道 寡助”,增强对国家安定团结的政治局面的认识, 2.理解“生于忧患,死于安乐”的含意。并从中得到教 益,增强忧患意识,以乐观的态度对待生活。 教学重点 理清论证思路,把握说理方法。 教学难点 正确认识“得道多助”及“生于忧患”的时代意义。 教学方法 1. 诵读法学习文言文的关键是诵读。特别是像《孟子》这样富于

文采的文章,诵读显得尤其重要。可通过不同的朗读方式,引导学生美读课文,读出抑扬顿挫的气势和美感。 2. 讨论点拨法 3. 竞赛法 4. 比较法 课时安排2 课时 教学过程第一课时 [ 教学要点] 资料助读; 师生共同研读《得道多助,失道寡助》,朗读课文,整体感知:译读课文,积累文言文相关知识,把握文意,理清说理思路,把握说理方法,品味语言:延伸拓展,深化对文章观点的理解。 [ 教学步骤] 一、导语设计同学们,大家还记得那财气势恢宏的新闻《人民解放军百万大军横渡长江》吗?西路军胜利的原因是什么?(学生齐答; “得人心者得天下。” )今天,我们学习《得道多助,失道寡助》,深层探究克敌制胜的首要条件。 二,资料助读 孟子与《孟子》 孟子(公元前372?公元前289),邹人,是孔子之孙孔仅的再传弟子。游说于齐梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。继承孔子的学说,兼言仁和义,提出

四年级下册18课导学案

四年级下册第五单元自学导航 18、生命生命(共享课) 【学习目标】 1、我能认识5个生字,会写8个生字。 2、我能正确、流利、有感情地朗读课文 3、引导学生抓住关键词语和生活实际,理解含义深刻的句子。 4、我能感悟作者对生命的思考,懂得珍爱生命、善待生命。 一、自学导航:(对学——展示) 1、标出自然段,读课文两遍。 2、我会写8个生字,会正确读写:鼓动、跃动、冲破那个、坚硬、不屈、茁壮、沉稳、震撼、糟蹋、短暂、有限、珍惜。 3、我会给多音字注音并组词:挣、鲜、缝、壳、强、弹。 三、合作交流:(群学——展示) 1、这三件事中,哪些句子最能让你体会到生命的存在,请用——画出来,并用△标出关键词,再说说你的体会。 2、细读第5自然段,我能用“”画出表达杏林子积极的人生态度的句子,并结合生活实际,说说我们该怎样做呢? 3、三、小练笔:我常常想,生命是什么呢? 生命是杏林子。生命是。生命是。、、、、、、

课文仿写: 我常常想,生命是什么呢? 一天,我和伙伴在玩耍,我们发现了一窝蚂蚁,我好奇地伸手捉住了一只,细心地观察。如果我的手指轻轻一按,它就被我捏死了。但它拼命挣扎着,不停地挥动着它那细小的脚,企图把我的手指掰开。这一刻,我感到一股强大的力量在我指间跃动,是那样鲜明!蚂蚁那种求生的欲望令我震惊,我忍不住把它放回蚁穴! 还记得我曾经种过一颗豆子,我没有给它浇过水,也没有给它施过肥,甚至已经把它忘了,在这样的情况下,没过几天它竟然冒出一截小苗,这下我才记起它。我默默地思考着:是怎样强大的生命力使它可以冲破坚硬的外壳?在没有水分,没有营养的情况下茁壮成长?——是顽强的生命。 有一次体育课,我们进行长跑,跑步过后,我的心怦怦直跳,我把手轻轻按在胸口,那一声声有规律的心跳仿佛在朝我呼唤,告诉我这就是我的生命,单单只属于我的,我必须对它负责,同时让自己活的更加光彩有力。 这一个个例子告诉着我:生命是把握在自己手里的,我们遇到困难要不屈向上、勇敢面对,让有限的生命体现出无限的价值! 1、文中写了日常生活中、、三件事来体会生命的意义。 2、作者对生命的体会是:

《孟子两章》导学案和答案

学习必备 欢迎下载 《得道多助失道寡助》导学案 一、学习过程: (1 )、预习:看注释,试译全文。 (2 )、简介孟子和《孟子》:孟子,名 学派的代表人物,与孔子合称“ _ 《孟子》是 _________ 学派的经典著作之一, 记述了孟子的 __________________ 、 _______________ 、 哲学主张及哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。全书共七篇,计 261章,约35000 字。 南宋熹将《孟子》、 ____________ 、 ___________ 、 ________ 并称为“四书”。 (3 )、解释一词多义: 道:1、会天大雨,道不通( ) 2、得道者多助( )3、伐无道, 固:1、固国不以山溪之险( ) 2、汝心之固,固.不可彻( ) 池:1、有良田美池.桑竹之属( )2、池非不深也( ) 国:1、固国不以山溪之险( ) 2、搜于国中三日三夜( ) (4 )、解释加点词: 1、天时不如地利 天时:( )地利:( 2、地利不如人和 人和:( ) 3、环而攻之而不胜 环:( ) 4、是天时不如地也 是:( ) 5、域民不以封疆之界 域: ( ) 6、威天下不以兵革之利 威:( ) 7、得道者多助 得道: ( ) 8、亲戚畔之 亲戚:( ) 9、故( )君子( )有( )不战 10、兵革非不坚( )利 ( )也: 11、寡助之至 至:( ) 12、委( )而去( )之 13、兵( )革( )非不坚利也 14、池非不深也 池:( ) 15、固国不以山溪之险 固:( ) (5)、解释一词多义: 道:1、会天大雨,道不通( ) 2、得道者多助( )3、伐无道, 固:1、固国不以山溪之险( ) 2、汝心之固,固.不可彻( ) 池:1、有良田美池.桑竹之属( )2、池非不深也( ) 国:1、固国不以山溪之险( ) 2、搜于国中三日三夜( ) _,思想家,教育家,是继 ”并有“ ”之称。 以后儒家

九年级语文下册第五单元复习教学案(新版)新【部编版】

第五单元复习 一、复习目标设定的依据 1、课程标准相关要求 (1)了解课文涉及的重要作家作品知识和文化常识。 (2)随文学习基本的词汇、语法知识,用来帮助理解课文中的语言难点。 (3)阅读文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注意积累、感悟和运用。 2、教材分析 这是新人教版九年级下册第五单元复习课 .学习本单元,要加强诵读,熟读背诵名篇名句,积累常用的文言词语,逐步培养阅读文言作品的能力;引导学生用心领悟课文内容,理解诸子散文的思想内涵,深层体味作品的意蕴。孟子散文是学习的重点。 3、中招考点 近年来,河南省中招以课标推荐背诵的16篇古文为考查范围,注重对词、句、篇 的考查。2006年、2008年河南中招对《生于忧患,死于安乐》和《鱼我所欲也》的考 查点出了实词的解释和句子翻译外,还有文意理解和迁移运用。 4、学情分析 学生文言基础比较薄弱,本单元学习结束后,基础知识还需要复习强化掌握,对作 品主旨的理解还需通过练习巩固。 二、复习目标 1、通过朗读复习课下注释和有关资料,梳理和区分本单元涉及的常用文言词语意 义和用法。 2、通过翻译练习,能运用翻译“五字诀”准确翻译重点文言句子,尤其是一些特 殊句式。 3、通过填空练习和问题解答,能说出课文的论证思路,掌握论证方法,说出文章的主旨。 4、通过问题解答,能说出孟子思想的时代意义及《孟子》散文的语言特色 . 三、评价任务 1.针对目标1,设计一个活动:同桌合作,梳理本单元重点文言词语。 2.针对目标2,设计一个活动:找出每篇课文的主旨句和几个特殊句式,同桌互相翻译。 3、针对目标3,设计一个活动:能说出课文的论证思路,掌握论证方法,说出文章的主旨。 4、针对目标4,设计一个活动,能说出孟子思想的时代意义及《孟子》散文的语言特色 .