1古诗词三首_9110

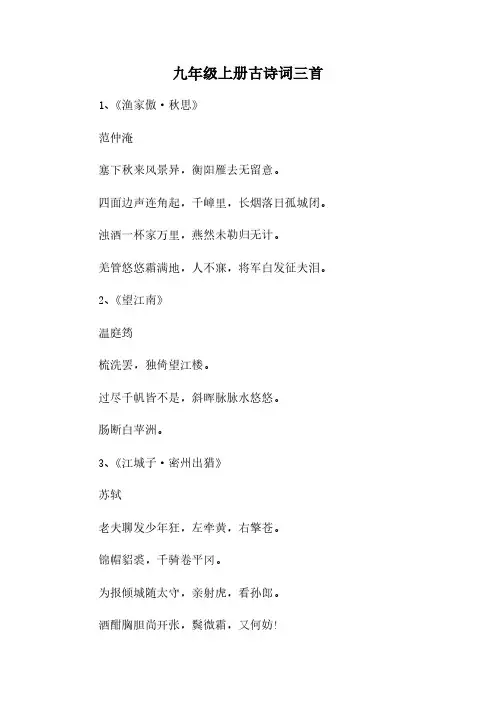

九年级上册古诗词三首

九年级上册古诗词三首1、《渔家傲·秋思》

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

2、《望江南》

温庭筠

梳洗罢,独倚望江楼。

过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。

肠断白苹洲。

3、《江城子·密州出猎》

苏轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。

锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!

持节云中,何日遣冯唐?

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

1《古诗词三首》PPT课件

其他描写山水风光的古诗词

惠崇春江晚景 (宋)苏轼

竹外桃花三两枝, 春江水暖鸭先知。 蒌蒿满地芦芽短, 正是河豚欲上时。

江南春 (唐)杜牧 千里莺啼绿映红, 水村山郭酒旗风。 南朝四百八十寺, 多少楼台烟雨中。

写在最后

成功的基础在于好的学习习惯

The foundation of success lies in good habits

李白,(701--762),

字太白,号青莲居士。 纵情诗酒,以诗著称于 世。与诗人杜甫合称 “李杜”,后人言其书 得自张旭,飘然有仙气。 传世之作有《上阳台帖》 等。著有《李太白集》。

敬亭山远景

这首诗作于天宝十二载(753)秋游宣 州时,距他于天宝元年(742)被迫辞 官离开长安已有整整十年时间了。长 期飘泊生活,使李白饱尝了人间辛酸 滋味,看透了世态炎凉,从而加深了 对现实的不满,增添了孤寂之感。此 诗写独坐敬亭山时的情趣,正是诗人 带着怀才不遇而产生的孤独与寂寞的 感情,到大自然怀抱中寻求安慰的生 活写照。

远远望去,洞庭湖山水一片翠绿, 恰似白银盘里托着一只小小的青螺。

背一背、写一写:

• 1、学师学友互相背诵《独坐敬亭山》、 《望洞庭》这两首古诗。

• 2、学师监督学友默写第一首古诗。

Байду номын сангаас

古诗三首

第二课时

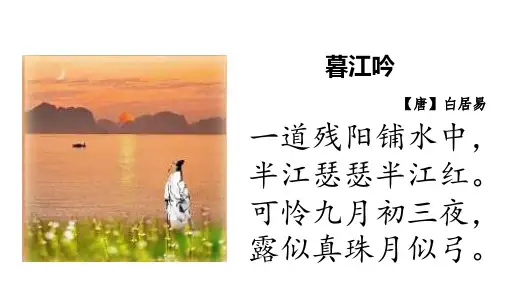

白居易,(772--

846),字乐天,晚年 又号香山居士,今河南 郑州人,我国唐代伟大 的现实主义诗人,有 “诗魔”和“诗王”之 称。

第一课时

学习目标:

• 1、认识2个生字,会写5个生字.能正确读 写“洞庭、江南、敬亭山”等词语。

• 2、有感情的朗读课文,背诵三首古诗, 默写《独坐敬亭山》、《望洞庭》。

古诗词三首课件

远离故乡,朝着山海关之 外进发,途中必定也要忍 受思乡之苦。

——·词意解读·——

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成, 故园无此声。

注释 【更】旧时一夜分五更,每更大约两小时。风一更、

雪一更,即言整夜风雪交加。 【聒】声音嘈杂。 【故园】故乡。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成, 故园无此声。

翻译

入夜,又是刮风,又是下雪,将士们从睡梦 中醒来,不禁思念起故乡,再也睡不着了,因为 故乡温暖、宁静,是没有寒风朔雪之声的。

他的诗爽朗激越,不事雕琢,比兴 幽深,事理双切,对后世颇有影响。 代表作品:《枫桥夜泊》等。

——·初读感知·——

枫桥夜泊

[唐] 张继

月 落/乌 啼/霜 满 天 , 江 枫/渔 火/对 愁 眠 。 姑 苏/城 外/寒 山 寺 , 夜 半/钟 声/到 客 船 。

——·初读感知·——

这首诗写了一位游子夜间停泊枫桥的所见所闻, 勾画了一幅凄清、幽静的秋江夜泊图。朗读的基 调是深沉婉约的,语调低缓。

翻译

空旷的山野一场秋雨新降,傍晚的天气显 得格外凉爽。静静的月光把松林照亮,清清的 泉水在石上流淌。

——·诗意解读·——

竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。

注释 【竹喧】竹喧:竹林中笑语喧哗。 【浣】洗涤衣物。 【春芳】春天的芳草。 【歇】消散、消失。 【王孙】泛指隐居的人。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。

——·整体感知·——

诗一般景物的描写,反映了诗人过安静淳朴 生活的理想和对污浊官场的厌恶。诗中以物芳而 明志洁,以人和而望政通。泉水、青松、翠竹、 青莲,可以说是诗人高尚情操的写照,也是为诗 人理想境界的环境烘托。

枫林夜泊

唐代诗人,字懿孙,汉族,湖北襄州(今湖北襄阳)人 。生平事迹不详,与刘长卿为同时代人。

古诗词三首(详细)

古诗词三首牧童舟过安仁清平乐·村居(详细)《牧童》吕岩草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

《牧童》中的“牧童”是放牛放羊的孩子,诗题简洁明了,直接点明诗歌描写的对象和内容。

“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

”给读者视觉和听觉上的感受,放眼望去,原野上碧草如茵,静心倾听,晚风中牧童的笛声悠扬。

一个“铺”字,既描绘出草的葱茏,又展现出原野平缓开阔,意境悠远;一个“弄”字,显示出一种特别的情趣,仿佛笛声是为晚风而来,又仿佛笛声是牧童顽皮灵性的自然流露。

在碧绿的原野上,未见牧童,却闻牧童的笛声,引发无限美好的想象空间。

“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

”诗人笔锋一转,由晚归情景跳跃到吃饱饭的牧童休息的情景。

牧童以大地为床,以月光为帐,饥来即食,困来即睡,无忧无虑,自由自在的形象跃然纸上。

草场、笛声、月夜、牧童,构成一幅恬淡的水墨画,使我们的心灵感到宁静。

《牧童》一诗,不仅让我们感到了“日出而作,日落而息”的生活的安然与恬静,也让我们感受到了牧童心灵的无羁无绊,自然放松。

白天有牛和牧笛为友,晚上有清风明月相伴,真如世外桃源的生活。

当然,透过诗,我们也看到作者心灵世界的一种追求,对远离喧嚣、安然自乐的生活状态的一种向往。

朗读时,尽量把感受到的清新的乡土气息浓郁的生活情趣表达出来,语气语调鲜活生动亲切自然。

《舟过安仁》【南宋】杨万里一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

《舟过安仁》写诗人乘船路过任安时所见到的情景。

“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

”一句写作者所见:一叶小舟,两个小孩坐在船上,他们收起了竹篙,停下了滑动的船桨,任船滑行,自在悠闲。

作者感觉奇怪,咋不划船呢?孩子天真无稽,顽皮可爱的形象跃然纸上。

注意到这样生动有趣的画面,同时表现出作者闲适而又愉快的心情。

“怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

”一句直接回答前面的疑问:为啥收篙停棹?诗人看到孩子的异常行为认真观察,认真思考,恍然大悟:虽然天没有下雨,孩童却收篙停棹撑开雨伞,不是为了挡雨,而是想利用风吹伞的力量让船前行。

九上古诗词三首

九年级上册古诗三首包括《行路难(其一)》、《酬乐天扬州初逢席上见赠》和《水调歌头明月几时有》。

《行路难(其一)》以七言体,表现出诗人李白对仕途艰难的感慨,他并未因此放弃希望,而是更加坚定地追求自我价值。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》是唐代诗人刘禹锡的一首佳作,表达了他对友人白居易的深深敬意和情感,同时也表现出他对人生的深刻思考和积极态度。

《水调歌头明月几时有》是宋代文学家苏轼的一首脍炙人口的词,以明月为主题,表现出他对人生无常的感慨和对美好生活的向往。

古诗词三首(整合版)课件

古诗词对现代文学的影响

古诗词的创作技巧和表现手法对现代文学创作产生了深远的影响。

02

现代文学作家在创作过程中借鉴古诗词的意境、意象和语言风格,丰富了 自己的作品内涵。

03

古诗词中的主题和思想也对现代文学产生了影响,如爱情、人生、自然等主题 在古诗词中有着丰富的表达,对现代文学创作提供了灵感和启示。

美、音韵和谐等特征。 特点

古诗词的起源与发展

起源

古诗词起源于先秦时期的《诗经》和 《楚辞》,后来在汉唐时期逐渐发展 成熟。

发展

古诗词在各个历史时期都有不同的风格 和流派,如唐诗、宋词、元曲等,反映 了当时的社会风貌和文化特色。

古诗词的分类与流派

分类

古诗词可以根据不同的标准进行分类,如按题材、风格、体裁等。

流派

古诗词的流派包括浪漫主义、现实主义、婉约派、豪放派等,每个 流派都有其独特的特点和代表作品。

第二 章

《静夜思》赏析

作者介绍

总结词

李白,唐代著名诗人,被誉为“诗仙”。

详细描述

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,是唐代最杰出的浪漫主义诗人之一。 他的诗歌风格独特,语言优美,意境深远,深受后人喜爱。

主题思想与意境

主题思想

这首诗表达了诗人对春天的热爱和感慨,通 过对春天的描绘,展现了大自然的美丽和生 命的活力。同时,也表达了诗人对时光荏苒 的感慨和对生命无常的领悟。

VS

意境

这首诗的意境深远,通过细腻的描绘,使读 者感受到了春天的美丽和生命的价值。同时, 诗中的“花落知多少”,也表达了诗人对生 命无常的感慨和对人生的思考。整首诗情感 真挚,语言优美,是唐代山水田园诗中的经 典之作。

部编版五年级语文上册第21课《古诗词三首》优秀课件(共200张PPT)

三、走向榆关——风雪夜行 1.行军之难:

(1) “山一程,水一程”说明了征途的_____遥__远__艰__难___, “风一更,雪一更”突出了征途的____环__境__恶__劣____。

(2) 用成语来形容这样的行军生活之艰难:___跋__山__涉__水_、 __风__雪__交__加__、_日__夜__兼__程___。

春天的花草

随意春芳歇, 王孙自可留。

自然

你能说说这联 诗的意思么?

诗意:任凭春天的花凋谢,我却想久留在这山中。

尾联写此景美好,是洁身自好的所在。“自可留” 把诗人的流连忘返和高洁情怀和盘托出,深化了 主题,表明了诗人归隐的愿望。

随意春芳歇,王孙自可留。

山居秋暝

【唐】王维

空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。

张继,字懿孙,汉族,襄州(今湖 北襄阳)人。唐代诗人。他的诗爽朗激 越,不事雕琢,比兴幽深,事理双切, 对后世颇有影响。

主要作品:《枫桥夜泊》。

根据《唐才子传》卷三记载,张继于“天宝十二年(753)礼部侍郎 杨浚下及第”,也就是说考取了进士。而就在天宝十四年一月爆发了 安史之乱,天宝十五年六月,玄宗仓皇奔蜀。因为当时江南政局比较 安定,所以不少文士纷纷逃到今江苏、浙江一带避乱,其中也包括张 继。一个秋天的夜晚,诗人泊舟苏州城外的枫桥。江南水乡秋夜幽美 的景色,吸引着这位怀着旅愁的客子,使他领略到一种情味隽永的诗 意美,写下了这首意境清远的小诗《枫桥夜泊》。

《山居秋暝》

王维(约701—761),字摩诘,号摩诘居士, 世称“王右丞”,唐朝著名诗人、画家。因笃 信佛教,又被称为“诗佛”。苏轼评价其: “味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中 有诗。”他与孟浩然合称“王孟”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2020 年 1 古诗词三首 教学目标 :认识 2 个生字,会写 5 个生字。能正确读写“洞庭、江南”等词语。 有感情地朗读课文, 背诵三首古诗词, 默写《独坐敬亭山》《望洞庭》。 学习通过看注解,边读边想象画面等方法,感知诗词大意。 感受江南山水的自然美,受到美的熏陶。 教学重点 :明诗意,背诗词,积累语言 教学难点 :品味诗句 教学创新点 :边学边练,实时反馈 教学准备 :制作课件 课时安排 :三课时 教学过程 :

○1 独坐敬亭山 1.学生齐读课题 “古诗词三首”,教师导入: 把这个课题和以往的同类课题比一 比,你发现了什么不同吗? 2.学生表述,教师相机训练学生规范的表述: 是诗, 是词。

3.教师过渡:诗盛于唐,词盛于宋,所以在文学史上有唐诗宋词之说。什么意 思呢?通俗一点儿说, 就是唐朝的诗写得最好, 宋朝的词写得最好。 诗和词,既有区别,又有联系——这些我们先不谈,咱们一首一首地学,慢慢地就明白了。请一位同学为我们朗读第一首诗《独坐敬亭山》 。 4.学生朗读,教师相机评点:是否读正确了?注意“相”字的读音。 5.运用反复手法,训练几个学生朗读全诗,教师横向评价:诗味读得最浓的是 谁?学生声情并茂地朗读全诗。 6.教师过渡:诗和词,最大的作用就是表达作者内心的感受。李白想表达一种 怎样的感受呢?我们先来听一段小故事: 在被迫离开长安十年后的一天,李白在游完安徽宣州郊区的敬亭山之时,写下了这首诗。一请同学们再读一读这首诗,你体会到一种怎样的感受? 7.学生表述,教师相机: (1)这种感受在诗题里边有没有表现?( 2)在诗句里

有没有表现?让学生用自己的话说一遍, 着重注意“闲”和“厌”的解释。8.教师小结诗中的情感, 引导学生体会“只有”一词的深意:能陪伴李白的,只有一座无言的敬亭山。这句话当中的“只有”什么意思?只有,就是除了 敬亭山,什么都没有!没有亲人,没有——朋友,有的只是眼前的青山,身边的孤独! 9.教师过渡:学了这么久,也不知道同学们学明白了没有,听老师说一段话,

看老师说的是哪一句诗?教师引读: 天上的鸟儿都结伴飞走了, 不见了踪影 ;那一片白云,它也飘走了,只留下 孤孤单单的 我。这世界上能陪伴我的,恐怕只有眼前的这座敬亭山了。 10. 训练学生看着课件反复说一说诗句的意思。

11. 教师组织学生在朗齐诵诗歌,笔记,背诵、默写。

板书设计 : 2020 年 独坐敬亭山 孤独

只有 教学后记 : 要准确地理解这首诗中所表达的情感, 就一定要插入李白写这首诗当时的情况。如果学生不知道李白是在被迫离开长安, 孤身一人漂泊十年之后写的这首诗,那很容易误解其中的情感——有可能把这首诗当作一首游山玩水的休闲诗作来 读。正因为这个考虑, 我插入了一段类似于李白小故事的叙述, 详述了李白被迫

离开长安的前后情况。 从现场效果来看, 我觉得这样操作是很正确的! 学生一下

子就能体会到,诗当中倾诉的其实是一种浪迹天涯、四处漂泊、无人相伴的“孤 独”的感受。 备课网摘:

○2望洞庭 1.教师导入: 上一节课,我们说过,《忆江南》是一首词,《独坐敬亭山》 和《望洞庭》是两首诗。合在一块儿,我们就把他们称作“古诗词三首” ,这节课,我们继续学习第二首诗《望洞庭》 。首先跟老师读一读这首诗。 2.教师教读两遍,请两位学生读: (1)教学生正确地朗读“和、磨” ;( 2)叫学 生正确地书写“庭、潭、螺” 。 3.学生齐读,教师训练学生说话,用三种方式介绍诗人“刘禹锡” : 诗人

唐 刘禹锡 4.教师过渡:刘禹锡在这首诗里边,写了很多美景。听老师读一读,你仔细听, 看你从诗中看到了几处美景? 5.教师朗读,学生表述,教师要求学生逐一标画后,连起来说:诗中写了如下 美景,分别是湖光、秋月、潭面、洞庭山水。 6. 学生齐读,要求读出画面的美,用自己的话说一说诗句所描绘的美好景象。教师要注意在学生表述不清的时候, 用课件、插图帮助学生理解诗句的意思,反复表述: 月光融化在湖水里,平静无风的湖面,看起来像是 一面没有打磨的镜子 。遥望洞庭湖山水美景,真像是 白银盘里放着一枚青螺啊 。 7.教师指出其中的两处比喻, 引导学生体会刘禹锡的情感, 并与《独坐敬亭山》相比较表达上的异同:都是写景的诗,但抒发的情感不一样。 《望洞庭》抒发的是内心的愉快,而《独坐敬亭山》抒发的是内心的孤独。 8.学生齐诵古诗,想象画面。

9.教师小结,学生笔记诗的意思,背诵、默写古诗。 2020 年 板书设计 : 写景 抒情 1.古诗词三首 独坐敬亭山 孤独

望洞庭 愉快

教学后记 : 为自己的讲解,找个依托 在进行古诗教学的时候, 如何穿插进行生字教学, 我一直都感到很为难。 但经过这两节课的尝试,我觉得自己已经解决了这个问题。 进行古诗词字词教学识,学生的朗读是个可靠的依托——依托学生的朗读,来穿插进行古诗生字的教学。 说白了,学生的朗读,不过是教师为自己的讲解找来的一个“托儿” ,看下面的教学片断: 师:请一位同学来朗读这首古诗。 生 1:望洞庭 师:读得好,特别是标题当中的“庭”这个生字,读得很正确。伸出手来, 跟老师写:广字边,廷字里,合起来就是洞庭湖的庭。再请一位同学来读一读这首诗,看是否真的把这个字读好了! 生 2:望洞庭 师:不仅庭字的后鼻音读得好,而且“潭”字和“螺”字也念得相当好,我 们一起动手写一写这两个字: 三点水,覃字边,合在一起念潭; 虫字旁,累字边,合在一起就是田螺的螺。

备课网摘:

○3 忆江南

1.教师导入:古诗词三首, 《独坐敬亭山》和《望洞庭》都是诗,只有《忆江南一首是——词。为什么不把《忆江南》称作诗呢?观察一下,词和诗之间究竟有什么不一样? 2.学生表述,教师讲述:正因为词的句子有长有短,所以词又叫做“长短句” 。 长句短句交错出现, 有一种特别的韵律美。 跟老师一起读一读, 介绍白居易。

3.请一位学生读:(1)书写“谙”;(2)“谙”的意思(学法提示)及常用的词 “谙熟于心”; 4.学生齐读,教师强调要读好、读懂“谙” :理解一字,领悟一句。

5.教师过渡:江南好,那里的风景我从前是多么熟悉啊!哪些风景是作者所熟 悉的?学生:(1)用诗句表述;(2)用自己的话来表述。 6.教师小结:正因为日出时,江边红花似火,春天到时,江水绿如兰草,所以 作者说——能不忆江南!这句话什么意思? 7.教师引读,有层次地训练学生反复表述诗的意思,加强对诗意的整体记忆: 江南好, 那里的风景我从前是多么熟悉。 日出时,江边 红花似火 , 春天里,江水 绿如蓝草 。 2020 年 怎能不让人常常想起江南呢? 8.学生笔记,背诵。 9.教师检查学生是否背到了诗,加强对诗的记忆。

10. 教师小结:(1)词牌和另两首《忆江南》 ;(2)笔记;

板书设计 : 忆江南 —— 风景旧曾 谙

词又叫长短句, 有词牌名。 教学后记 : 先拉个雏形,然后再精雕细刻 ——理解古诗文句子方法谈 把诗句的意思说明白, 是古诗词教学的另一个难点。 怎样让学生自己把古诗的意思说明白呢?我今天尝试了一下, 总的感觉就先需要从一个雏形开始, 一步一步地雕刻,最后才能成形。 师:请一位同学读一读《忆江南》这首词。 生 1:忆江南 师:你读得很正确,尤其是“谙”这个字读得很对!我们一起来写一写这个 字——言字旁,音字边,合在一起就念 an1。知不知道这个字什么意思? 生 2:“谙”是“熟悉”的意思。师:你是怎么知道的? 生 2:看注解。 师:对了!要把古诗词读懂,看注解是一种方法。 “谙”就是“熟悉”的意思,有“谙熟于心”这个词,就是对事情非常熟悉。比如,期末的时候,我们把

200 个生字反复听写了五六次,已经——生:谙熟于心了。 师:有的同学昨天在家里把三首古诗词背了十遍,到现在已经——生:谙熟于心了。 师:对了!“谙”就是熟悉的意思,你理解了“谙” ,你就能明白“江南好, 风景旧曾谙”的意思。谁来说一说。 生 3:江南的风景很美,我很熟悉。

师:说得很好,把这个句子大致的意思说出来,只是没有把“曾”的意思说出来,“曾”什么意思? 生:曾经。 师:把这个词放到刚才的这个句子中去,怎么说? 生 4:江南的风景很美,我曾经很熟悉。 师:真好!说的更细致了!如果把“旧”的意思也加进去就更好! “旧”在 此句中怎么理解? 生 5:从前。 师:加进去说一说。 生 5:江南的风景很美,我从前曾经很熟悉。师:对了,这就全面而且细致了! 2020 年 但是,如果每句诗都这样去理解,那上课会上得很累,一首诗的教学中,有 一两句精细地雕刻一下, 让学生知道怎么对应着把古诗文用现代的方式说清楚地 方法,就够了——不过是个代入、替换、扩展的问题。尽管说出来的句子有时候 会显得很生硬, 但是理解古诗文就是从直译开始的。 其他的一些句子, 学生能说

个八九不离十, 也就过了。最后老师利用句式引读, 对译文整理一下、 规范一下, 也就够了。 备课网摘: