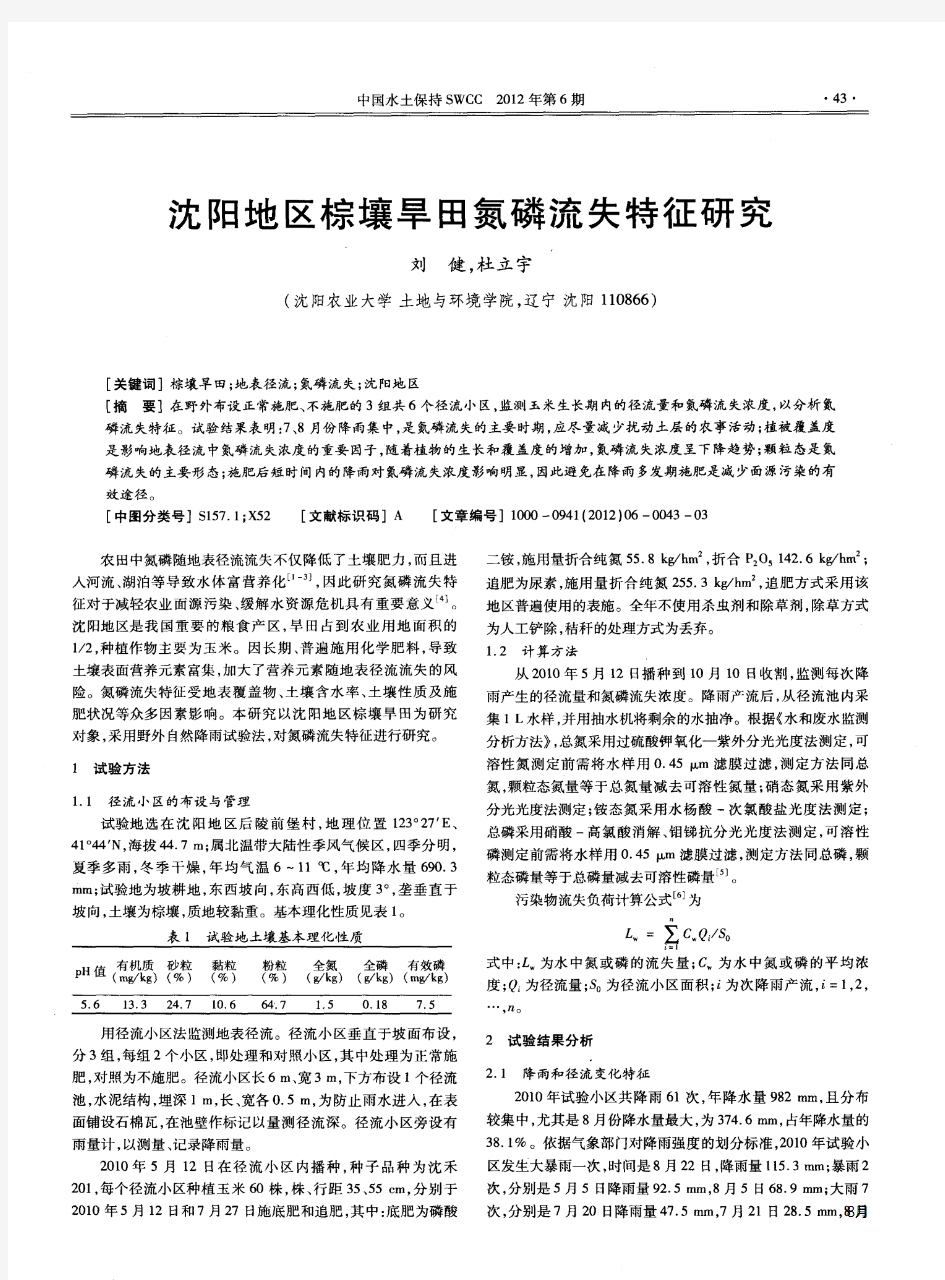

沈阳地区棕壤旱田氮磷流失特征研究

天然水体中氮磷的循环特征及其在水生态系统中的重要意义

水化学 周立平水产1801班2018308210108 题目:分析天然水体中氮磷的循环特征及其在水生态系统中的重要意义。 分析结果: 第一部分:天然水体中氮的循环特征及其在水生态系统中的重要意义。 1、天然水体中氮的来源 2、天然水体中氮的存在形式 3、天然水体中无机氮的分布变化 4、天然水中氮的循环 5、天然水体中氮的消耗 6、天然水体中氮在生态系统中的意义 第二部分:天然水体中磷的循环特征及其在水生态系统中的重要意义。 1、天然水体中磷的来源 2、天然水体中磷的存在形式 3、天然水体中无机磷的分布变化 4、天然水中磷的循环 5、天然水体中磷的消耗 6、天然水体中磷在生态系统中的意义

第一部分:天然水体中氮的循环特征及其在水生态系统中的重要意义。 1、天然水体中氮的来源 天然水体中化合态氮的来源很广,包括大气降水下落过程中从大气中的淋溶、地下径流从岩石土壤的溶解、水体中水生生物的代谢、水中生物的固氮作用、以及沉积物中氮元素的释放等。另外,近年来随着工农业生产的发展、人口的增加、工业和生活污水的排放、农业的退水造成对环境的污染日益严重,污染成了天然水化合态氮的重要来源。根据文献报道,如我国滇池、东湖等城郊湖泊,由于受生活污水的影响,氨氮含量高达0. 09~2.8 mg/L。但是对于水产养殖水体,施肥投饵及养殖生物的代谢是水中氮的主要来源。 天然水和沉积物中的一些藻类(蓝.绿藻)及细菌,它们具有特殊的酶系统,能把一般生物不能利用的单质N2,转变为生物能够利用的化合物形态,这一过程称为固氮作用。湖泊沉积物中存在大量的固氮细菌,如巴氏固氮梭菌,大部分集中于上层2 cm内;海洋中的固氮藻类有束毛藻项圈藻属、念珠蓝藻属等,它们既有营自由生活的,也有与其他初级生产者共生、或与动物(如海胆、船蛆)共生的。在固氮作用进行时,固氮酶系统需要外界供给Fe、Mg、Mo,有时还需B、Ca、Co等,水中这些微生物的含量对固氮作用有着决定性作用。 2、天然水体中氮的存在形式 天然水域中,氮的存在形态可粗略分为5种:溶解游离态氮气、氨(铵)态氮、硝酸态氮、亚硝酸态氮和有机氮化物。有机氮化物包括尿素、氨基酸、蛋白质腐殖酸等及其分解产物,这类物质的含量相对少,性质比较复杂,至今还不十分清楚。 (1)溶解游离态氮气:天然水中氮的最丰富形态是溶解游离态氮气,它主要来自空气的溶解。地表水中的游离氮的含量为近饱和值。由于脱氮作用以及固氮作用可能改变其含量,但其影响不大,在天然水域中,游离态氮的行为基本上是保守的。 (2)硝酸态氮(NO5-N):在通气良好的天然水域,NO5是含氮化合物的稳定形态,在各种无机化合态氮中占优势。它是含氮物质氧化的最终产物,但在缺氧水体中可受反硝化菌的作用而被还原。 (3)亚硝酸态氮(NO2 -N):天然水中NO2通常比其他形态的无机氮的含量要低很多,NO2 -N是NHt -N和NO5 - N之间的一种中间氧化状态,它可以作为NHt-N的氧化和NO;-N的还原的一种过渡形态,而且在自然条件下,这两种过程受微生物的作用而活化,因此它是一种不稳定的形态。 (4)氨(铵)态氦(TNH -N):天然水的氨(铵)态氦是指在水中以NH和NH;形态存在

草型湖泊叶绿素a浓度时空分布特征及其与氮磷浓度关系

草型湖泊叶绿素a 浓度时空分布特征 及其与氮磷浓度关系 * 冯伟莹 1,2 张生 1 王圣瑞 2 焦立新 2 王利明 1 崔凤丽 1 付绪金 1 杨芳 1 (1.内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,呼和浩特010018;2.环境基准与风险评估国家重点实验室/ 中国环境科学研究院湖泊生态环境创新基地/国家环境保护湖泊污染控制重点实验室,北京100012) 摘要:采用2006—2010年5—10月份乌梁素海监测数据,对叶绿素a 浓度的时空分布特征及其与总氮、总磷浓度相关关系进行了分析。结果表明:乌梁素海叶绿素a 浓度具有明显的时空分布差异性:在时间上,呈现出明显的季节性变化,5、6、9、10月份叶绿素a 浓度较高,7、8月份叶绿素a 浓度偏低,秋季≈春季>夏季,最高值出现在2007年9月,均 值为9.01mg /m 3, 最低值出现在2010年7月,均值为1.80mg /m 3;在空间上,南北部叶绿素a 浓度以7.78mg /m 3为界, 呈现北部区>南部区的趋势。通过叶绿素a 与总氮、总磷浓度相关性分析得出,2006年5月叶绿素a 与总氮、总磷(r =0.7450、0.7596)、2008年5月叶绿素a 与总磷(r =0.5421)、2010年5月叶绿素a 与总氮(r =0.5089)存在较好的相关性。 关键词:线性回归方程;相关性;时空差异 DOI :10.7617/j.issn.1000-8942.2013.04.032 SPACE-TIME DISTRIBUTION OF CHLOROPHYLL-a AND ITS RELATIONSHIP WITH TN AND TP CONCENTRATIONS IN PLANT TYPE LAKE Feng Weiying 1, 2 Zhang Sheng 1Wang Shengrui 2Jiao Lixin 2Wang Liming 1Cui Fengli 1Fu Xujin 1Yang Fang 1 (1.College of Water Conservancy and Civil Engineering ,Inner Mongolia Agricultural University ,Hohhot 010018,China ;2.State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment ,Research Center of Lake Eco-Environment ,Chinese Research Academy of Environmental Sciences ,State Environmental Protection Key Laboratory for Lake Pollution Control , Beijing 100012,China ) Abstract :Based on the monitoring data from May to October in 2006—2010,the spatial-temporal distribution of chlorophyll-a concentrations and its relationship with and TN and TP concentrations were analyzed.The results showed that chlorophyll-a concentrations significantly change with both time and space ,being timely higher in May ,June ,September and October ,lower in July and August ,concentrations in spring and autumn were higher than those in summer ,the maximum value occurred in september ,2007with an average of 9.01mg /m 3,and the minimum value in July ,2010with an average of 1.80mg /m 3;and spatially they were decreasing from the north to the south ,with the border of 7.78mg /m 3.The correlation between chlorophyll-a with TN ,TP demonstrated evidently in May of 2006(r =0.7450,0.7596),the correlation between chlorophyll-a with TP demonstrated evidently in May of 2008(r =0.5421),the correlation between chlorophyll-a with TN demonstrated evidently in May of 2010(r =0.5089). Keywords :linear regression equation ;correlation ;spatial-temporal change *国家自然科学基金项目(51269016,51269017,U1202235,41103070);内蒙古自治区重大科技项目(20091408)。 0引言 湖泊富营养化是由于过量的营养物输入湖泊,导 致藻类等浮游植物大量繁殖,水质变坏,进而引起湖泊生态系统的一系列变化[1] 。叶绿素a 最能表现水体富 营养化状态进程,也是浮游植物现存量的重要指标之 一 [2] 。近两年,虞英杰[3] 等提出了一种基于微粒群

面源氮磷流失生态拦截工程

面源氮磷流失生态拦截工程 一、工程目的和意义 农业面源氮磷流失由农田排水和径流、乡村生活污水及农户畜禽养殖尾水等组成,其污水源具有面广、量大、分散、间歇的峰值和高无机沉淀物负荷的特点。采用生态湿地处理技术、生态隔离带技术及农区自然塘池缓冲与截留技术可以减少表土径流及氮磷污染物的流失。特别是生态沟渠塘改造是目前最为经济有效的生态湿地处理工程。 据实地勘察和初步估算,乡村面源氮磷流失的大部分淌入现有用于排水的沟渠塘流经入湖河道汇聚到太湖,许多沟渠塘成了农村固体废弃物的堆积场所,成为农业污染源的重要传播途径,必须尽快加以工程化技术改造,建立新型的沟渠塘生态湿地系统。 二、工程内容和特点 工程主要内容为先清除垃圾、清除淤泥、清除杂草,沟渠塘岸边种植垂柳、草被植物,侧面和底部搭配种植各类氮磷吸附能力强的半旱生植物和水生植物,减缓水速,促进流水携带颗粒物质的沉淀,有利于构建植物对沟壁、水体和沟底中逸出养分的立体式吸收和拦截,从而实现对农业面源污染排出养分的控制。整个植物系统最终达到“拦截污水、拦截泥沙、拦截漂浮物”的目的,不仅具有净化水质、绿化村庄、美化环境的效果,而且具有一定的经济价值。南京土壤所“863”科技计划最新研究成果显示,该系统对农田径流中总氮、总磷的去除效果分别达到48.36%和40.53%。 经工程化改造后,现有排水沟渠塘去污能力进一步提升,成本

大幅度降低。具有排水和湿地系统的双重功效,不仅可以吸附农田、漫溢水中氮、磷营养物质,而且能拦截蔬菜园地径流表层肥沃土壤进入河道,还可作为部分农村生活污水、畜禽养殖场尾水导流截污的排放通道之一。生态拦截工程与农村分散居住农户生活污水生物净化池、入湖河道控制性种养水生植物构成了农村面源氮磷流失的生态拦截和净化吸附的新型农业湿地系统,并且不占用耕地,符合太湖流域平原水网地区农田沟渠的实际,尤其适用于太湖、长荡湖、滆湖入湖河道两侧等周边水功能区域,具有巨大的推广应用潜力。 三、工程设计和管理维护 1、沟渠改造 充分利用现有排水沟渠,对其进行一定的工程改造,建设成生态拦截型沟渠塘系统。对淤积严重,连通度差或杂草丛生的区段,先进行清淤,拓宽沟渠容量。为保证水生植物正常生长,清理时要保留部分原有水生植物和一定量的淤泥。 2、渠体设计 渠体的断面为等腰梯形,沟壁和沟底均为土质,配置多种植物,并设置透水坝、拦截坝和节制闸等辅助性工程设施,使之在具有原有的排水功能基础上,增加对排水中氮、磷养分的拦截、吸附、沉积、转化和吸收利用。生态沟渠建设可以考虑适度增加沟渠的蜿蜒性,延长排水时间。建设密度应能满足排水和生态拦截的需要,分布在农田四周与农田区外的沟渠连接起来,并利用地形地貌将低洼地或者弃养渔塘改造成生态池塘,种植富集氮、磷的水生蔬菜,增加二次或三次净化,进一步提高系统的生态拦截能力。 3、植物配置

土壤中氮和磷的存在形态和特点

土壤养分含量以及存在形态和特点 土壤形态 一、根据在土壤中存在的化学形态分为 (1)水溶态养分:土壤溶液中溶解的离子和少量的低分子有机化合物。 (2)代换态养分:是水溶态养分的来源之一。 (3)矿物态养分:大多数是难溶性养分,有少量是弱酸溶性的(对植物有效)。 (4)有机态养分:矿质化过程的难易强度不同。 二、氮的形态与转化 1、氮的形态:(全氮含量0.02%——0.3%) (1)无机态氮:铵离子和硝酸根离子,在土壤中的数量变化很大,1—50mg/kg (2)有机态氮:A、腐殖质和核蛋白,大约占全氮的90%,植物不能利用; B、简单的蛋白质,容易发生矿质化过程; C、氨基酸和酰胺类,是无机态氮的主要来源。 (3)气态氮: 2、氮的转化: 有机态氮的矿质化过程:氨化作用、硝化作用和反硝化作用; 铵的固定:包括2:1型的粘土矿物(依利石、蒙脱石等)对铵离子的吸附;和 微生物吸收、同化为有机态氮两种形式。 土壤是作物氮素营养的主要来源,土壤中的氮素包括无机态氮和有机态氮两大类,其中95%以上为有机态氮,主要包括腐殖质、蛋白质、氨基酸等。小分 子的氨基酸可直接被植物吸收,有机态氮必须经过矿化作用转化为铵,才能被作物吸收,属于缓效氮。 土壤全氮中无机态氮含量不到 5%,主要是铵和硝酸盐,亚硝酸盐、氨、氮气和氮氧化物等很少。大部分铵态氮和硝态氮容易被作物直接吸收利用,属于速效氮。无机态氮包括存在于土壤溶液中的硝酸根和吸附在土壤颗粒上的铵离子,作物都能直接吸收。土壤对硝酸根的吸附很弱,所以硝酸根非常容易随水流失。在还原条件下,硝酸根在微生物的作用下可以还原为气态氮而逸出土壤,即反硝化脱氮。部分铵离子可以被粘土矿物固定而难以被作物吸收,而在碱性土壤中非常容易以氨的形式挥发掉。土壤腐殖质的合成过程中,也会利用大量无机氮素,由于腐殖质分解很慢,这些氮素的有效性很低。 三、磷的形态与转化 1、形态(土壤全磷0.01%——0.2%) (1)有机态磷:核蛋白、卵磷脂和植酸盐等,占全磷总量的15%——80%; (2)无机磷:(占全磷20%—85%) 根据溶解度分为三类 A、水溶性磷: 一般是碱金属的各种磷酸盐和碱土金属一代磷酸盐,数量仅为0.01—— 1mg/kg。在土壤中不稳定,易被植物吸收或变成难溶态。

062.湖泊氮磷赋存形态和分布研究进展

湖泊氮磷赋存形态和分布研究进展 许萌萌1,2张毅敏2高月香2彭福全2汪龙眠2吴晗2,3 (1.河海大学环境学院,南京210098,2.环境保护部南京环境科学研究所,南京210042,3. 常州大学环境与安全工程学院213164) 摘要:湖泊水体和沉积物中氮磷等营养盐的生物地球化学循环直接影响着湖泊的富营养化。所以全面了解氮磷等营养盐的含量分布特征及其来源,为湖泊富营养化的成因及氮磷迁移转化提供了科学的依据。目前,很多研究学者采用了野外采样、实验室分析和收集文献资料相结合的方法,研究了氮磷营养盐的形态含量及分布差异。 关键词:湖泊氮磷赋存形态分布特征 Advances in chemical speciation and distribution of nitrogen and phosphorus in lakes Xumeng Meng1,2Zhang Yimin2,Gao Yue Xiang2,Peng Fu Quan2,Wang Long Mian2,Wu Han2,3 Environment Department of Hohai University,Nanjing210098,2.Nanjing Institute of Environmental Sciences of,Ministry of Environmental Protection,Nanjing210042,3.Environmental and Safety Engineering Department of Changzhou University213164) Abstract:The biogeochemical cycles of nitrogen and phosphorus in the lake water and sediment directly affect the eutrophication of the lake.Therefore,a comprehensive understanding of the content distribution and source of nitrogen and phosphorus can provide a scientific basis for the cause of eutrophication and the migration and transformation of nitrogen and phosphorus.Currently,many researchers using a field sampling, laboratory analysis and the collection method of combining literature studied the content and distribution differences of morphology of nitrogen and phosphorus. Keywords:Lakes Nitrogen and phosphorus Chemical speciation Distribution characteristics 随着社会和经济发展,人为活动导致的湖泊污染已经成为当今世界面临的一个严重的环境问题,尤其是浅水湖泊的富营养化日益成为各国的主要环境问题。工农业废水大量排放,湖泊流域的水体及沉积物的污染问题日益突出,养殖水体尤为严重。水体氮磷营养盐含量过高易引发自身及外部水域的富营养化,严重时导致赤潮或水华频发。 沉积物承载着湖泊营养物质循环的中心环节,一方面对上覆水体起到净化水质的作用,另一方面又不断向上覆水释放营养盐发挥着营养源作用。沉积物氮磷主要来源于水体中颗粒有机物的沉降积累。水体中的氮磷进入沉积物都是要经过“沉降-降解-堆积”的3个阶段,自上而下呈现逐渐变小的趋势。但是由于各个地方物质来源组成、水动力环境、生物化学条件及生物种群等不同,使其含量在垂直分布变化上产生波动,从而反映出不同区环境的不同变化。上覆水的氮磷进入到沉积物中后,会发生明显的形态转化和再迁移作用,其“活性”取决于氮磷在沉积物中的形态[1]。当外源负荷受到控制后,沉积物作为内源污染源,其氮磷还可通过间隙水和上覆水进行物理、生物化学交换[2]。因此了解沉积物中的氮磷赋存和分布对防治富营养化,控制内负荷具有重要意义。养殖水域氮磷的赋存形态分布比较复杂,相关的研究很少。由于过量的污染物的排放,在低水位时期会超过洞庭湖湖自身净化的能力而对栖息于湖内的生物造成严重影响并危害到其生存[3]。 根据国内外调查研究的相关文献资料,湖泊流域的氮磷形态研究不仅仅局限在湖泊中,湖泊

农田氮_磷的流失与水体富营养化(精)

农田氮、磷的流失与水体富营养化① 司友斌王慎强陈怀满② (中国科学院南京土壤研究所南京210008 摘要农田氮、磷的流失,不仅造成化肥的利用率降低,农业生产成本上升,还对水环境造成污染,引起水体富营养化。本文讨论了农田氮磷流失对水体富营养化的贡献、农田氮磷流失途径及影响因素,提出了减少农田氮磷流失、控制水体富营养化的措施。 关键词农田氮素;农田磷素;淋溶作用;水体富营养化 肥料提供了植物生长必需的营养元素,对保持作物高产稳产起了重要的作用,但是由施肥不当或过量施肥带来的环境污染问题也越来越突出,其中农田氮磷流失引起的水体富营养化问题目前已受到人们的普遍关注。 1水体富营养化的表现及形成原因 水体富营养化通常是指湖泊、水库和海湾等封闭性或半封闭性的水体,以及某些滞留(流速<1米/分钟河流水体内的氮、磷和碳等营养元素的富集,导致某些特征性藻类(主要是蓝藻、绿藻等的异常增殖,致使水体透明度下降,溶解氧降低,水生生物随之大批死亡,水味变得腥臭难闻。引起水体富营养化起关键作用的元素是氮和磷。研究表明,对于湖泊、水库等封闭性水域,当水体内无机态总氮含量大于 0.2mg/L,PO3-4-P的浓度达到0.02mg/ L时,就有可能引起藻华(Algae Bloms现象的发生。 据对我国25个湖泊的调查,水体全氮无一例外超过了富营养化指标,全磷只有2个湖泊(大理洱海和新疆博斯腾湖低于0.02mg/L的临界指标,其余92%的湖泊皆超过了这个标准,比国际上一般标准高出10倍或10倍以上(表1。 表1我国25个湖泊中的全N全P浓度(mg/L及所占比例[1]

全N全P <0.2>1.0>2.0>5.0<0.02>0.1>0.2>0.5 湖泊数 %0 21 84 13 52 5 20 2 8 16 64 12 48 6 24

湖北省稻田地表径流氮磷养分流失规律初探

湖北省稻田地表径流氮磷养分流失规律初探 摘要:在湖北省水稻主要种植区设置3个田间原位监测点,采用径流池收集地表径流的方法,研究水稻田地表径流产生和氮磷养分流失的规律。结果表明,2010年,全省稻田平均产生地表径流8次,产流量平均为304.5mm,产流系数为34.7%,径流主要发生在4~8月降雨比较集中的时段;施肥后全省稻田年平均总氮的流失量为4.90~10.67kg/hm2,总磷流失量为0.63~1.44kg/hm2;径流水中总氮平均浓度为1.83~3.83mg/l,总磷浓度为0.16~0.49mg/l;可溶态氮是地表径流氮素流失的主要形态,约占总氮的70.2%~86.7%,其中尤以硝态氮的流失量最大,占总氮的51.8%~69.5%,铵态氮流失量较小,约占总氮的7.4%~34.9%;磷素的流失以颗粒态磷为主,占总磷的60.4%~87.7%;肥料氮、磷养分流失量平均分别为当季施肥量的0.46%和0.37%。施肥和径流量是影响地表径流氮、磷流失的主要因素,施肥导致氮、磷养分流失量增加,径流产生量大的时段,其氮、磷的流失量也增加。 关键词:氮磷养分流失;地表径流;稻田;养分形态;湖北省 abstract:experimentalplots insituwereconductedinthem ainriceplantingregionsofhu

beiprovincein2010,therunoffwaterineachplot was collectedandtested,toinvestigatetheregularpatternofthesurfacerunoffeventsandthenitrogenandphosphoruslossesofthe ricefield.theresultsshowedthatthesurfacerunoffeventsusuallyoccurredinrainingseasonfromapriltoaugust.onaverage,8timesofrunoffeventsoccurredinayear,theannualamountofrunoffwas304.5mmandtherunoffgenerationcoefficientwas34.7%; theannualamountofnitrogenlossesfromricefieldwas4.90~10.67kg/hm2,thephosphoruslosseswas0.63~1.44kg/hm2.themeanconcentrationofnitrogenlosseswas1.83~3.83mg/land0.16~0.49mg/lforthe

主要作物所需氮磷钾比例

主要作物所需氮磷钾比例(2013-05-15 12:38:00)转载▼ 一、葡萄1、营养特性 据研究,一般成年葡萄园每生产1000千克果实需吸收氮6.0千克、磷3.0千克、钾7.2千克,其吸收比例为1:0.5:1.2,钾>氮>磷。葡萄对氮的需要量前、中期较大,而磷、钾吸收高峰偏中、后期,尤其是开花、授粉、坐果以及果实膨大对磷、钾的需要量很大。另外,葡萄对微量元素硼的需要量也较多。一般亩施高浓度复合肥90-100千克/亩(以产量1000千克/亩计)。 2、施肥建议 基肥:以有机肥为主,配施化肥。幼龄树每株施有机肥20-30千克,成龄果树50-100千克,每100千克有机肥混入总养分≥45%(15-15-15)复合肥1-2千克。基肥以葡萄收获后施入为宜,而且越早越好。 追肥:一般2-3次。新梢萌芽至开花前进行第一次追肥,一般每株施总养分≥40%(16-16-8)复合肥1-1.5千克,开小沟施入。第二次追肥在浆果生长前,每株施总养分≥40%(16-8-16或14-6-20)或总养分≥45%(15-10-20)复合肥1千克左右;第三次在进入浆果生长期,此时果实膨大增重和新的花芽分化,均要消耗大量养分,需肥量大,且以氮、钾养分为主,可施用总养分≥40%(16-8-16)复合肥,每株2千克左右。 二、番茄 1、营养特性 番茄,又名西红柿,其采收期比较长,需要时边采收,边供给养分,才能满足不断开花结果的需要.具体施肥量应根据土壤供肥能力,养分利用率,蔬菜吸收养分量等参数来确定。据研究,番茄每生产1000千克鲜果,需吸收氮3.18千克、磷0.74千克、钾4.83千克、钙3.35千克、镁0.62千克。以中等肥力的土壤为例,若目标产量为亩产6000千克,则需N17千克,P2O59千克,K2O11千克。一般亩施高浓度复合肥90-110千克/亩。番茄对钙、镁的需要量也比较大,缺乏易产生脐腐病。这是番茄的生育与营养特点,也是茄果类蔬菜生育与营养的共性。 2、施肥建议 基肥:番茄产量高,需肥量大,施肥应以基肥为主,亩施优质有机肥3000-5000千克,配施总养分≥40%(18-8-14)40-45千克/亩或(16-8-16)45-50千克。 追肥:在定植后5~6天追施一次“催苗肥”,每亩施尿素5千克左右;第一穗果开始膨大时,追施“催果肥”每亩施总养分≥40%(18-8-14)复合肥10千克左右;进入盛果期,当第一穗果发白,第二、三穗果迅速膨大时,应继续追肥2-3次(在每次采果后追施),每次每亩施用总养分≥40%(18-8-14)或(16-8-16)复合肥15-20千克;进入盛果期后,根系吸肥能力下降可采用喷施尿素、硝酸钙、硼砂等水溶液,有利于延缓衰老,延长采收期以及改善果实品质。 (三)辣椒 1、营养特性 辣椒耐肥能力强,据研究,每生产1000千克辣椒,需吸收氮3.5-5.5千克、磷0.7-1.4千克、钾5.5-7.2千克、钙2.0-5.0千克、镁0.7-3.2千克。一般亩施高浓度复合肥90-120千克/亩。辣椒在不同生育阶段对养分吸收不同,其中氮素随生育进展稳步提高,果实产量增加,吸收量增多;磷德吸收量在不同阶段变幅较小;钾的吸收量在生育初期较少,从果实采收初期开始明显增加,一直持续到结束;钙的吸收量也随生长期而增加,在果实发育期供钙不足,易出现脐腐病;镁的吸收高峰在采果盛期。 2、施肥建议 基肥:每亩施优质有机肥3000-5000千克,总养分≥40%(16-8-16)或(14-6-20)复

主要作物所需氮磷钾

主要作物所需氮磷钾 一、葡萄 1、营养特性 据研究,一般成年葡萄园每生产1000千克果实需吸收氮6.0千克、磷3.0千克、钾7.2千克,其吸收比例为1:0.5:1.2,钾>氮>磷。葡萄对氮的需要量前、中期较大,而磷、钾吸收高峰偏中、后期,尤其是开花、授粉、坐果以及果实膨大对磷、钾的需要量很大。另外,葡萄对微量元素硼的需要量也较多。一般亩施高浓度复合肥90-100千克/亩(以产量1000千克/亩计)。 2、施肥建议 基肥:以有机肥为主,配施化肥。幼龄树每株施有机肥20-30千克,成龄果树50-100千克,每100千克有机肥混入总养分≥45%(15-15-15)复合肥1-2千克。基肥以葡萄收获后施入为宜,而且越早越好。 追肥:一般2-3次。新梢萌芽至开花前进行第一次追肥,一般每株施总养分≥40%(16-16-8)复合肥1-1.5千克,开小沟施入。第二次追肥在浆果生长前,每株施总养分≥40%(16-8-16或14-6-20)或总养分≥45%(15-10-20)复合肥1千克左右;第三次在进入浆果生长期,此时果实膨大增重和新的花芽分化,均要消耗大量养分,需肥量大,且以氮、钾养分为主,可施用总养分≥40%(16-8-16)复合肥,每株2千克左右。

二、番茄 1、营养特性 番茄,又名西红柿,其采收期比较长,需要时边采收,边供给养分,才能满足不断开花结果的需要.具体施肥量应根据土壤供肥能力,养分利用率,蔬菜吸收养分量等参数来确定。据研究,番茄每生产1000千克鲜果,需吸收氮3.18千克、磷0.74千克、钾4.83千克、钙3.35千克、镁0.62千克。以中等肥力的土壤为例,若目标产量为亩产6000千克,则需N17千克,P2O59千克,K2O11千克。一般亩施高浓度复合肥90-110千克/亩。番茄对钙、镁的需要量也比较大,缺乏易产生脐腐病。这是番茄的生育与营养特点,也是茄果类蔬菜生育与营养的共性。 2、施肥建议 基肥:番茄产量高,需肥量大,施肥应以基肥为主,亩施优质有机肥3000-5000千克,配施总养分≥40%(18-8-14)40-45千克/亩或(16-8-16)45-50千克。 追肥:在定植后5~6天追施一次“催苗肥”,每亩施尿素5千克左右;第一穗果开始膨大时,追施“催果肥”每亩施总养分≥40%(18-8-14)复合肥10千克左右;进入盛果期,当第一穗果发白,第二、三穗果迅速膨大时,应继续追肥2-3次(在每次采果后追施),每次每亩施用总养分≥40%(18-8-14)或(16-8-16)复合肥15-20千克;进入盛果期后,根系吸肥能力下降可采用喷施尿素、硝酸钙、硼砂等水溶液,有利于延缓衰老,延长采收期以及改善果实品质。

南方水网区农田氮磷流失治理技术

南方水网区农田氮磷流失 治理技术

(一)技术基本情况 农业面源污染是影响水环境、土壤环境和农村生态环境质量的重要因素之一,由于其涉及范围广、随机性大、隐蔽性强、不以溯源、难以监管等原因,治理的难度很大,已经成为我国现代农业和社会可持续发展的瓶颈。据全国第一次污染源普查数据,农业源排放的总氮、总磷占总排放量的57.2%和67.4%,控制农业源氮磷排放是实现水环 境质量根本改善的核心。然而在农业源氮磷排放中,来自农田的氮磷排放又占很大比例。因此,要实现农业面源污染的有效控制,必须首先控制农田面源污染。 南方水网区农田氮磷流失治理集成技术,即源头减量(reduce),农田氮磷投入源头减量技术;过程拦截(retain),农田径流排放的 过程拦截技术;养分再利用(reuse),养分循环利用技术;末端修复(restore),末端的生态修复技术。 (二)技术示范推广情况 农业农村从2013年起,在三峡库区兴山县、太湖流域宜兴市、 巢湖流域巢湖市、洱海流域洱源县开展农业面源综合防治示范区建设。四个示范区核心示范面积达11585亩,其中巢湖流域示范区核心面积2500亩,洱海流域示范区核心面积2320亩,太湖流域示范区核心面积约1500亩,三峡库区示范区核心面积5265亩。通过源头控制、过程拦截、末端处理等工程的建设,实现了示范区畜禽粪便、农村污水处理利用率90%以上,化学需氧量、总氮和总磷排放量分别减少40%、30%和30%以上,有效改善了当地农业生态环境和人居环境。

为推广上述示范区建设取得的可复制可推广的技术模式,2016 年农业农村部会同国家发展改革委,在太湖、淮河、巢湖、洞庭湖、鄱阳湖、洱海、三峡库区及丹江口库区等典型流域整县推进实施农业面源综合治理试点项目,总结一批成功治理范例和适用模式。每个试点项目的示范区覆盖耕地面积2万亩以上,养殖量不小于2万头猪当量,中央补助资金3000万元,总投资约4000万元。 (三)提质增效情况 1.农田氮磷投入源头减量技术。在保证水稻高产的基础上,减少氮肥投入10-20%,提高氮肥农学效率10-20%,减少氮排放20%以上。 2.农田径流排放的过程拦截技术。在保障农田排水的同时,对排水中的氮磷进行高效去除,氮磷的拦截率在40%以上。 3.养分循环利用技术。径流氮磷平均浓度下降70-80%,并通过氮素回用减少稻田氮肥投入20%。 4.末端的生态修复技术。通过高效吸收氮磷植物群落的合理搭配(经济型、景观型)、生态浮床/岛的组合应用、水位落差的设计以及高效脱氮除磷环境材料与微生物的应用等等,形成了农田面源污染治理的最后一道屏障。同时,水生植物定期收获后进行资源化再利用,生产成有机肥回用农田。 (四)技术获奖情况 南方水网区农田氮磷流失治理集成技术被列入农业农村部2018年十项重大引领性农业技术之一。

氮磷钾

农作物必需的营养元素 作物生长要从土壤中吸收几十种化学元素作为养料。主要有:碳(c)、氢(H)、氧(0)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca )、镁(Mg)、硫(s)、铁(Fe )、铜(Cu )、锌(zn )、硼(B)、铬(M0)、锰(Mn)、氯(cl )等。前十种,花木需要 量较多,约占于物重的百分之几至千分之几,通常称为大量元素;而后六种,花木需要量 很少,约占于物重的万分之几,乃至百万分之几,称微量元素。尽管花木对各种营养元素 需要量差别很大,但它们对花木的生长、发育却起着不同的作用,既不可缺少,也不可相 互代替。碳、氢、氧是组成花木的主要元素,占干物重的90~以上,它们能从空气中和土 壤中获得。但对氮、磷、钾,花木的需要量要比土壤的供应量大得多,故必须经常施肥来 加以补充。通常把氮、磷、钾称为肥料的“三要素”。在一般条件下,钙、镁、硫、铁和其 他微量元素都从土壤中得到但我国南方地区,因雨水多,钙、镁容易流失,需要适当补充。铁在石灰性土壤中,有效性降低,会引起植株黄化,也需要补充。 二、各种营养元素的主理作用 氮:是构成植物体的最小单位—细胞的重要组成部分之一。蛋白质是细胞的主要组成 部分,而氮在蛋白质中约含:6~18~。氮也是时绿素的重要组成部分,植物进行光合作用,需要叶绿素。此外,植物体内所含的维生素、激素、生物碱等有机物中也含有氮素。氮一 般积集在幼嫩的部位和种子里。当氮素供应充足时,植物的茎叶繁茂、时色深绿、延迟落叶;反之,氮素不足,植株就矮小,下部叶片首先缺绿变黄,逐步向上扩展,叶片簿而黄。当然,如果缺氮,肥施得过多,尤其在磷、钾供应不足时,会造成徒长、贪青、迟熟、易 倒伏、感染病虫害,特别是一次用量过多会引起烧苗,所以一定要注意合理的施肥。 磷:磷是组成植物细胞的重要元素,也是很多酶的组成部分,它能促进细胞分裂,对 根系的发育有很大的促进作用。磷参与植物体内的一系列新新陈代谢的过程,如光合作用、碳水化合物的合成、分解、运转等。磷能促进体内可溶性糖类的贮存,因而能增强植物的 抗旱抗寒能力。在苗期能促进根系发育,使根系早生快发,促进开花,对球根花卉能提高 质量和产量。反之,磷素供应不足时,植物生长受到抑制,首先下部时片叶色发暗呈紫红色,开花迟,花亦小。 钾:它不直接组成有机化合物,而参与部分代谢过程和起调节作用。主要以离子态存在,在休内移动性大,通常分布在生长最旺盛的部位,如芽、幼叶、根尖等处。钾供应充 足时,能促进光合作用,促进植物对氮、磷的吸收,有利于蛋白质的形成,使圭叶茁壮, 枝杆木质化、粗壮,不易倒伏,增强抗病和耐寒能力。缺钾时,休内代谢易失调,光合作 用显著下降,茎杆细瘦,根系生长受抑制,首先者叶的尖端和边缘变黄直至桔死,严重时 会使大部分叶片枯黄。 钙:钙是细胞壁中胶层的组成成分,以果胶钙的形态存在。钙易被固定下来,不能转 移和再度利用。植物缺钙时,细胞壁不能形成,并会影响细胞分裂,妨碍新细胞的形成致使根系发育不良,植株矮叭严重时会使植物幼叶卷曲、叶尖有粘化现象,叶缘发黄,逐渐 枯死,根尖细胞腐烂、死亡。

坡耕地氮磷流失及其控制技术研究进展

土 壤(Soils), 2009, 41 (6): 857~861 坡耕地氮磷流失及其控制技术研究进展① 吴电明1,2, 夏立忠2*, 俞元春1, 李运东2 (1 南京林业大学,南京 210037; 2 中国科学院南京土壤研究所,南京 210008) 摘 要:坡耕地N、P流失是造成农业面源污染的重要原因。文章综述了国内外有关坡耕地N、P流失的过程特征,降雨、土壤、地形、耕作与管理因素对N、P流失的影响等方面工作的研究进展,探讨了不同控制措施,如覆盖、植物篱、保护性耕作、坡改梯等,控制N、P流失的控制机制、效果和可操作性;并进一步对坡耕地N、P流失的研究与控制方面等今后应加强研究的趋势进行了展望。 关键词: 坡耕地;氮磷流失;控制技术 中图分类号: S157.1 坡耕地土壤养分流失是由于降雨作用于表层土壤,引起表层土壤N、P等养分溶解流失,或径流泥沙含有和吸附的颗粒态养分随径流迁移,进入水体的过程。坡耕地养分流失一方面造成了土壤质量退化、土地生产力下降,另一方面养分进入河流、湖泊等水体,引发了水体富营养化等一系列问题[1]。而施肥量的逐年增加,养分利用率低下,更加剧了农业面源污染[2],并直接威胁到居民饮用水安全。因此,开展坡耕地养分流失研究具有重要的现实意义。 早在1905年,英国科学家Warrington[3]就开始注意到土壤中N素淋失的问题,并在此后几十年中一直没有中断对养分流失的研究。但当时偏重土壤侵蚀方面,养分流失没有得到足够重视。直到19世纪50 ~ 70年代,由于肥料投入的增加造成了湖泊污染,养分流失问题才受到关注。近年来,坡耕地养分流失的研究主要集中于人工模拟降雨探讨不同土地利用方式下养分流失的机理,建立基于3S技术支撑的预测模型,通过农业利用方式的调整和工程及管理技术的改进,控制N、P养分流失[4-5]。本文主要针对坡耕地土壤N、P 流失的特征,主要影响因素的作用机制以及控制技术的研究进展进行系统阐述,为下一步深入研究提供技术思路。 1 坡面径流氮磷流失的形态与过程特征 坡面N、P流失是降雨和径流驱动下,坡面土壤侵蚀及土壤N、P随径流迁移的过程。深入揭示降雨产流、径流侵蚀和养分流失过程特征,剖析关键影响因素的作用机制,是探讨坡面N、P流失控制技术的理论基础。 坡耕地土壤养分流失通过两个途径:一是土壤养分溶解于坡耕地表面的径流,随着径流而损失;二是径流携带的泥沙本身含有或吸附的有机无机养分。通过前者损失的养分称为溶解态,后者为颗粒态。黄土高原与长江中上游紫色土坡耕地的试验表明,坡面径流养分流失以颗粒态为主[5-6]。从损失养分在不同粒径分布结构体来看,泥沙中<0.02 mm的微团聚体和<0.002 mm的黏粒是养分流失的主要载体[7]。而径流携带的泥沙对P有富集作用,且不同粒径团聚体对P的富集作用和富集系数也不同[4]。 径流产生不同阶段养分流失有规律性变化。在不同的产流阶段中,以初始阶段N、P流失严重,径流中养分输出浓度最高[8];并且土壤养分流失随时间的变化与泥沙流失的趋势一致,泥沙中速效养分的含量在降雨前期较高,而后逐渐减少,最后平稳。在年际变化中,以每年第一次产流浓度最大。 可见,人们已经认识到坡面径流养分流失的形态、载体分布与流失规律,但对于影响坡面径流养分流失过程的关键因素,尤其是可以人为调控影响要素的作用机理,缺乏深入的研究,不利于坡耕地农业面源污染的有效控制。 ①基金项目:国家自然科学基金项目(30870410)、中国科学院西部行动计划项目(KZCX2-XB2-07-02)和国家林业公益性行业科研专项(200804040)资助。 * 通讯作者 (lzxia@https://www.360docs.net/doc/9415655923.html,) 作者简介:吴电明 (1985—) , 男, 山东菏泽人, 硕士研究生, 主要从事土壤与农业生态研究。Email: dmwu@https://www.360docs.net/doc/9415655923.html,

氮在水中的循环

在养殖水体中,有机污染物包括氮、碳、磷、硫4种主要物质,而后3者形成的产物在氧气充足的条件下对鱼类的影响程度不是很大,当氮以分子氨态或亚硝酸盐氮态存在时,却会对水生动物产生很强的神经性毒害。当前以强饲为特征的集约养殖方式加大了水体有机氮物质分解转化的负荷,微生物分解环节严重受阻,从而成为水体系统循环过程的制约瓶颈与顽结,造成水体富营养化甚至污染,引发出诸多病害、药残、食品隐患等问题。水体系统的氨氮循环及污染治理已成为世界性关注的环境问题和研究热点。 1 养殖水体内氨氮循环与脱氮过程 1.1 水体氮素的来源构成 集约养殖水体氮素的来源主体为残饵和粪便排泄物的分解,其次为老化池塘底泥沉积物氨化分解,再次为施肥积累。养殖生产包括自然再生产过程与经济再生产过程,然而传统的养殖方式片面追求产量经济效益,强化水体系统外的能量物质的投入。过量的投饵,形成大量有机代谢废物的沉积,致使水体系统的分解环节受抑制,造成硝化反应难以通畅完全进行,自净能力减弱,产生多种有机酸及氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、甲烷等中间有毒有害产物同时,这些中间有毒产物也可再由含氮化合物通过反硝化细菌还原而返复积累。 自然状态下水体氮素的来源:①一些固氮藻类及固氮细菌能把大气层中的氮气转变为有效氮;②鱼类等水生动物的最终代谢产物主要为氨态氮(NH3),其次为尿素和尿酸;③藻类细胞自溶与有机碎屑沉积物的矿化作用,使以颗粒状结合着的有机氮以NH3-N的形式释放到水体中;④地面泾流及域外污水串用带来的氮的污染问题也愈加突出,等等。对自然状态的氮素来源构成及转化过程应清楚把握和准确运用,才能不悖其水体物质转化循环规律,达到健康高效生态养殖的目的。 1.2 养殖水体生态系统的生物组成 消费者、分解者、生产者是养殖水体生态系统的生物组成部分。其特点是:①消费者:鱼虾类养殖动物为整个生态系统的核心,数量多、投饵量大,产生大量的排泄物和残饵;②分解者:微生物的数量与种类较少,大量的有机物无法及时分解,经常处于超负荷状态,水质恶化;③生产者:藻类数量少,无法充分利用有机物降解产生的营养盐类,导致NH3-N 和-N等有害物质积累以至污染。因此,这种片面强调消费者,而忽视分解者和生产者的生态系统是极为不平衡的,常使其循环过程存在两处“瓶颈”梗阻。 1.3 水体物质循环的中间部位 即有机物的生物分解转化环节,水中有机物在异养微生物的作用下,第一阶段是碳氧化阶段,初步被分解出的产物是二氧化碳(CO2)和氨态氮,氮物质大部分以NH4+·NH3的形式释放出来。在自然条件下(温度为20℃),一般有机物第一阶段的氧化分解可在20d内完成。第二阶段是氨物质的硝化过程,在亚硝化细菌的作用下氨(NH4+·NH3)被氧化成亚硝态氮(NO3--N);在硝化细菌的作用下再进一步被氧化成植物生长所需要的硝态氮(NO3--N)。在20℃自然条件下,第二阶段的氧化分解需百日才能最终完成。当水体缺氧时,另有一类反硝化细菌可以把硝酸盐(NO3-)还原为亚硝酸盐(NO3-),再还原为氨氮或游离氨或氮气,失去营养作用,成为植物不能直接利用的氮。这种游离氨或氮气由水体界面逸入空气的过程称为脱氮效应。在交换性较差的水体中,硝酸盐被还原的趋势增大,NH3-N浓度积累再度升高。在养殖环境中毕竟水体溶氧还达不到被完全消耗的状态,仅在底泥过厚的无氧状态时部分被反硝化出的氮气溶入水体,于是此过程的脱氮逸氮能力是有限的,水体与底泥氨氮的总量常会居高不下。 1.4 转化的过程 从含氮有机物到氨氮所用的时间较短,从氨态氮到亚硝酸盐时间也不算长,由于硝化细菌繁殖速度较慢,从亚硝酸盐转化到硝酸盐需要时间就相对长一些。转化过程的快慢和自净平衡的能力取决于水体温度、溶氧和有益菌群数量的三大因素。在养殖生产中,如果系统