教育资源 初中 九年义务教育四年制初级中学试用课本 化学 第二册 “五·四”学制教材总编委会

九年级化学全册第二单元常见的酸和碱第二节碱及其性质教案2鲁教版五四制(2021年整理)

山东省莱州市沙河镇九年级化学全册第二单元常见的酸和碱第二节碱及其性质教案2 鲁教版五四制编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(山东省莱州市沙河镇九年级化学全册第二单元常见的酸和碱第二节碱及其性质教案2 鲁教版五四制)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为山东省莱州市沙河镇九年级化学全册第二单元常见的酸和碱第二节碱及其性质教案2 鲁教版五四制的全部内容。

碱及其性质2课型:新授来源:教学目标知识目标掌握氢氧化钙的化学性质及有关的化学方程式,掌握其性质和用途。

2.进一步理解复分解反应。

能力目标1.学习运用实验的方法获取信息,运用比较归纳等方法对获取的信息进行加工,通过对稀盐酸和稀硫酸的梳理,学习归纳方法,感悟对比、2.推理及理论联系实际的方法.。

情感、态度、价值观目标:增强对化学现象的探究欲,发展善于合作、勤于思考的科学精神,体会化学与人类有密切联系,增强学习化学的信心,同时提高实验过程中的“规则意识”。

教学重难点重点:氢氧化钙的化学性质是重点.难点:碱和非金属氧化物反应的化学方程式书写教学方法情景教学法、发现教学法、交流讨论教学法,教师突出活动的组织设计与方法引导,为学生搭建参与和交流的平台。

教具多媒体板书设计第二节碱及其性质2二,常见的碱1、化学性质(1)与酸碱指示剂反应(2)与酸反应(3)与某些非金属氧化物反应(4)与某些盐反应3复分解反应定义:条件:必须有沉淀、气体或水生成过程教师活动学生活动设计意图课前活动[复习提问]上节我们学习了氢氧化钠,请同学们想一想:1.氢氧化钠有哪些物理性质?如何保存?2。

写出下列物质间反应的化学方程式:氢氧化钠溶液与二氧化碳;氢氧化钠溶液与硝酸;氢氧化钠溶液与氯化铁溶液。

2023-2024学年九年级化学人教版上册2

(3)O2与铁反应

实验内容

现象

铁在空气中 铁在空气中不燃烧,铁丝红热

铁在氧气中

铁在氧气中剧烈燃烧,火星四 射,生成黑色固体

文字表达式:

铁 + 氧气 点燃 四氧化三铁

Fe O2

Fe3O4

2、氧气的化学性质

实验成功的关键:

除去表面的铁锈

增大受热面积

引燃铁丝

防止火柴燃烧消耗 瓶内的氧气

集气瓶中水/细沙的作用: 防止高温熔融物溅落,炸裂集气

既是化 合反应, 又是氧 化反应

练一练

C 1.氧气是空气的主要成分之一,有关氧气的说法错误的是( ) A.带火星的木条可以检验氧气 B.氧气的化学性质比氮气活泼 C.鱼类能在水中生存说明氧气易溶于水 D.在常温下,氧气也能与有些物质发生反应

B 2.下列有关实验现象的描述错误的是( ) A.木炭在氧气中燃烧比在空气中更剧烈 B.木炭在氧气中燃烧生成二氧化碳气体 C.硫在氧气中燃烧火焰为蓝紫色,有刺激性气味气体生成 D.木炭燃烧后,立即向瓶内倒入澄清的石灰水,振荡后变浑浊

义务教育教科书(RJ)九年级化学上册

课题2 氧气

情景引入

氧气的用途

医疗急救

动植物呼吸

潜水

炼钢

气割

学习目标

1.知道氧气的物理性质。 2.掌握氧气的化学性质。 3.认识硫、碳、铁与氧气反应的现象、文字 表达式。 4.能说出化合反应和氧化反应的定义并会判 断。

1、氧气的物理性质

物理性质:

①常温下,无色无味气体 ②密度比空气略大 ③不易溶于水

淡蓝色的液氧、固氧

2、氧气的化学性质

思考 现有一瓶气体,如何检验它是否为氧气? 检验氧气的方法:

将带火星的木条伸入集气瓶内,若复燃,则为氧气。

20242024学年人教版五四学制化学九年级全册第二单元溶液的复习教案

20242024学年人教版五四学制化学九年级全册第二单元溶液的复习教案一、教学目标1.巩固溶液的概念、特征及其分类。

2.复习溶液的组成、制备方法及溶液的浓度计算。

3.理解溶液的稀释、浓缩及其应用。

4.提高学生对溶液在实际生活中的应用能力。

二、教学内容1.溶液的概念与特征2.溶液的分类3.溶液的组成与制备4.溶液的浓度计算5.溶液的稀释与浓缩6.溶液的应用三、教学重点与难点1.教学重点:溶液的概念、特征、分类、组成、制备、浓度计算、稀释与浓缩。

2.教学难点:溶液的浓度计算、溶液的稀释与浓缩。

四、教学过程一节课前复习1.回顾上一节课的内容,引导学生思考溶液的相关概念。

第一环节:溶液的概念与特征1.教师通过提问引导学生回顾溶液的定义:一种物质或几种物质分散在另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物叫做溶液。

2.讨论溶液的特征:均一性、稳定性。

3.通过实例让学生判断哪些是溶液,哪些不是溶液。

第二环节:溶液的分类1.教师引导学生学习溶液的分类:根据溶质的种类,分为单一溶质溶液和混合溶质溶液;根据溶剂的种类,分为水溶液、醇溶液等。

2.学生举例说明各种类型的溶液。

第三环节:溶液的组成与制备1.教师讲解溶液的组成:溶质和溶剂。

2.讲解溶液的制备方法:溶解、蒸发、结晶等。

3.学生动手实验,制备溶液,并观察现象。

第四环节:溶液的浓度计算1.教师讲解溶液浓度的概念及计算公式:质量分数、摩尔浓度等。

2.学生通过实例练习浓度计算。

第五环节:溶液的稀释与浓缩1.教师讲解溶液的稀释与浓缩原理。

2.学生通过实例练习稀释与浓缩的计算。

第六环节:溶液的应用1.教师引导学生探讨溶液在生活中的应用,如饮料、药品、清洁剂等。

课堂小结2.学生提问,教师解答。

课后作业1.复习本节课的内容,整理笔记。

2.完成课后练习题,巩固所学知识。

教学反思2.根据学生的反馈,调整教学策略,为下一节课做好准备。

重难点补充:一、溶液的概念与特征教师提问:“同学们,你们能给我举几个你们生活中常见的溶液例子吗?”学生回答:“矿泉水、盐水、糖水……”教师引导:“很好!那么溶液有什么特征呢?它和浊液、悬浊液有什么不同?”学生思考后回答:“溶液是透明的,不会分层,而浊液和悬浊液会分层或者有沉淀。

2.1酸及其性质课件---2024-2025学年九年级化学鲁教版(五四学制)全一册

2.(2023年泰安中考真题)分析推理是化学学习中常用的思维方法 。下列推理正确的是 A. 通常情况下,pH<7的溶液呈酸性,则pH<7的雨水一定是酸雨 B. 有机物是含有碳元素的化合物,则含有碳元素的化合物一定是有 机物 C. 单质是由同种元素组成的纯净物,所以由同种元素组成的纯净物 一定是单质 D. 铝比铁更活泼,所以通常铝制品比铁制品更易被腐蚀

中考化学的特点之一就是以学生解题能力的高低为 来作为选拔的标准,这就使得临场发挥显得尤为重 要,研究和总结临场解题策略,进行应试训练和心 理辅导,已成为中考化学的重要内容之一,正确运 用化学解题策略,不仅可以预防各种心理障碍造成 的不合理丢分和计算失误及笔误,而且能运用科学 的方法,考出理想成绩。 一、调整大脑思绪,提前进入化学情境 考前要摒弃杂念,排除干扰思绪,使大脑处于“空 白”状态,创设化学情境,进而酝酿化学科学思维, 提前进入“角色”,通过清点用具、暗示重要知识 和方法、提醒常见解题误区和自己易出现的错误等, 进行针对性的自我安慰,从而稳定情绪、增强信心, 减轻压力、轻装上阵,使思维单一化、数学化,以 平稳自信、积极主动的心态准备应考。

二、真题

1. (2023年泰安中考真题)正确的实验操作是实验安全和成功的重 要保证。下列图示的实验操作正确的是

【答案】B 【解析】 【详解】A、蒸发溶液时要不断地用玻璃棒搅拌以防液体受热不均造成液 滴飞溅,A选项错误; B、给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体 体积不能超过试管容积的三分之一,B选项正确; C、稀释浓硫酸时,要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中,同时用玻璃棒不 断搅拌,以使热量及时的扩散,一定不能把水注入浓硫酸中,以防止酸液 飞溅,不能在量筒内稀释浓硫酸,C选项错误; D、用玻璃棒蘸取溶液滴到湿润的pH试纸上,测定的pH偏小,D选项错 误。 故选:B。

初中化学鲁教版九年级全册(五四学制) 第二单元2.3 溶液的酸碱性(课件)

02 判断溶液 酸碱性的强弱

判断溶液酸碱性的强弱

PH计

测定溶液的pH

试样 柠檬汁 白醋 汽水 食盐水 蔗糖水 肥皂水 石灰水

pH 2

3

57

7

9 10

提示:如果误差较大,可能测量方法不正常,如润湿pH试纸,或试样变质等。

判断溶液酸碱性的强弱 1、溶液酸碱性强弱程度用pH表示

(pH的范围通常在0~14之间)

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

酸性逐渐增强 中性 碱性逐渐增强

2、pH的测定—— pH试纸

pH试纸

标准比色卡

在玻璃片或白瓷板上放一片 pH 试纸,用玻璃棒蘸取被测液 滴到试纸上,把试纸显示的颜色 立即与标准比色卡比较,即可得 出被测液的pH 。

判断溶液酸碱性的强弱

检验溶液的酸碱性

5、如何用酸碱指示剂检验溶液的酸碱性? (以石蕊试液为例)

(1)取少量该溶液 (2)滴入几滴石蕊试液

若溶液呈现红色,则说明该溶液为酸性溶液。 若溶液呈现蓝色,则说明该溶液为碱性溶液。

检验溶液的酸碱性

红色石蕊试纸(用来检验碱溶液) ——遇到碱溶液变成蓝色

蓝色石蕊试纸(用来检验酸溶液) ——遇到酸溶液变成红色

教学课件

2、常用指示剂:紫色石蕊溶液和无色酚酞溶液 3、变色规律: 紫色石蕊溶液遇酸溶液变成红色,遇

碱溶液变成蓝色(即酸红碱蓝)

检验溶液的酸碱性

无色酚酞溶液遇酸溶液不变色,遇碱溶液变成红色。

紫色石蕊 无色酚酞

酸性溶液 红色 无色

中性溶液 紫色 无色

碱性溶液 蓝色 红色

4、指示剂的作用: 能检验溶液的酸碱性

鲁教版(五四制) 化学 九年级

义务教育课程标准实验教科书_化学_九年级上册_-教师教学用书(附课本习题答案及讲解)

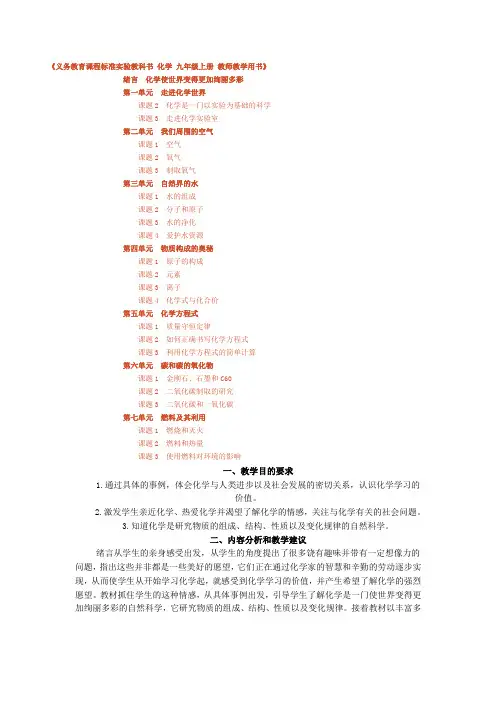

《义务教育课程标准实验教科书化学九年级上册教师教学用书》绪言化学使世界变得更加绚丽多彩第一单元走进化学世界课题2 化学是一门以实验为基础的科学课题3 走进化学实验室第二单元我们周围的空气课题1 空气课题2 氧气课题3 制取氧气第三单元自然界的水课题1 水的组成课题2 分子和原子课题3 水的净化课题4 爱护水资源第四单元物质构成的奥秘课题1 原子的构成课题2 元素课题3 离子课题4 化学式与化合价第五单元化学方程式课题1 质量守恒定律课题2 如何正确书写化学方程式课题3 利用化学方程式的简单计算第六单元碳和碳的氧化物课题1 金刚石、石墨和C60课题2 二氧化碳制取的研究课题3 二氧化碳和一氧化碳第七单元燃料及其利用课题1 燃烧和灭火课题2 燃料和热量课题3 使用燃料对环境的影响一、教学目的要求1.通过具体的事例,体会化学与人类进步以及社会发展的密切关系,认识化学学习的价值。

2.激发学生亲近化学、热爱化学并渴望了解化学的情感,关注与化学有关的社会问题。

3.知道化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学。

二、内容分析和教学建议绪言从学生的亲身感受出发,从学生的角度提出了很多饶有趣味并带有一定想像力的问题,指出这些并非都是一些美好的愿望,它们正在通过化学家的智慧和辛勤的劳动逐步实现,从而使学生从开始学习化学起,就感受到化学学习的价值,并产生希望了解化学的强烈愿望。

教材抓住学生的这种情感,从具体事例出发,引导学生了解化学是一门使世界变得更加绚丽多彩的自然科学,它研究物质的组成、结构、性质以及变化规律。

接着教材以丰富多彩的图画和简明的语言,概述了人类认识化学、利用化学和发展化学的历史和方法,以及化学与人类进步和社会发展的关系,再次展示了化学的魅力和学习化学的价值。

教学建议如下:1.这是一个以情感、态度和价值观教育为主要教学目标的课题,尽管教材中出现了原子、分子、元素等,但仅仅是作为名词出现,并不要求了解它们的涵义,不要不恰当地把属于后面单元的教学内容提前到这个课题中完成,这样不仅达不到预期的教学目标,而且会在很大程度上扼杀学生学习化学的积极性。

初中化学鲁教版九年级全册(五四学制) 第二单元2.4 酸碱中和反应(课件)

治疗胃酸过多的药物中含有氢氧化铝

向酸性土壤里撒石灰

集中处理工业废水

中和反应的应用

二、中和反应的应用 1、应用于医药卫生 胃酸(HCl)过多,口服碱性药物[例:Al(OH)3] 2、改变土壤的酸碱性 向酸性土壤(H2SO4)中撒熟石灰[Ca(OH)2] 3、处理工业废水 向酸性废水(HCl)中加熟石灰[Ca(OH)2] 4、调节溶液的酸碱性

中和反应的应用

酸碱中和过程中溶液pH的变化

当滴入盐酸量较少时,溶液中氢氧化钠有剩余, 溶液呈碱 性,pH > 7; 当滴入盐酸恰好与溶液中氢氧化钠完全反应时, 溶液呈 中 性,pH = 7; 当滴入盐酸过量时,溶液中盐酸有剩余,溶液呈 酸 性,pH < 7。

中和反应的应用

观察图片,快速阅读教材P47,请总结出中和反应的应用

鲁教版(五四制) 化学 九年级

第四节 酸碱中和反应

第二单元 常见的酸和碱

20吨硫酸罐车翻泄一空,车上浓硫酸泄露,腐蚀地面,并流入水塘, 有关部门紧急调运3吨熟石灰用来抢险

01 中和反应

酸和碱能否发生反应?

如图所示,用滴管向盛约有2mL、溶质质量分数为0.4g的氢氧化钠溶液的 试管中滴加0.4%的盐酸,观察现象。 试管中没有明显现象,无法判断盐酸与氢氧化钠溶液是否发生反应。 1、用pH试纸分别测定水、0.4%的氢氧化钠溶液和0.4%的盐酸的pH,将测定结 果记录在下表中。

鲁课件

02 中和反应 的应用

酸碱中和过程中溶液pH的变化

利用pH传感器实时监测在酸碱混合发生中和反应过程中溶液pH的变化情 况,并借助计算机以图像的形式呈现出来,即可直接得到酸碱中和反应过程 中溶液的pH变化曲线。

利用图1装置,向20 mL 0.4%的氢氧化钠溶液中逐滴滴入0.4%的盐酸,连 接在传感器上的计算机随即绘制出了溶液pH(纵坐标)随所加盐酸体积 (横坐标)变化的曲线(图2)。

九年级化学全册 第2单元 第2节 碱及其性质教案2 鲁教版五四制-鲁教版五四制初中九年级全册化学教案

碱及其性质一、教学内容分析(一)教材的地位及作用《碱及其性质》是鲁教版第二册第五单元第二节。

在学本节课之前学生已经能够初步识别氢氧化钠与氢氧化钙,已经能从微观的角度认识碱的含义,不过淡化了碱的定义,分组探究几种常见碱的性质、用途,并通过对比归纳总结的方式,简单归纳几种碱相似的化学性质,为学生掌握研究物质的方法和思路提供依据,为学生的实验能力,对比观察能力,现象获得结论能力,总结归纳能力的发展提供更多机会。

本节课的学习将为以后化学物质研究打下基础。

本课时共包含三大内容:氢氧化钠与氢氧化钙的化学性质、碱部分通性,及常见碱的用途。

二、教学对象分析对九年级学生来说归纳概括能力已初步形成,在课堂上他们厌倦教师的单独说教灌输,希望教师能创设便于他们自主学习的环境,给他们发表自己见解和表现自己才华的机会。

比如:我会填,我会做,我会答,讨论与交流等。

这样,不但能让学生在整节课的学习中始终处于积极的学习状态,而且还能让学生在探索中学会学习。

三、教学设计思想坚持以学生为本的原则,让学生亲历探究过程。

在学生的观察思考中引出课题,在学生的需求中明确本节学习目标、重点、难点,在学生的探究中获得知识解决难点。

老师在此过程中起到了画龙点睛的启发、察言观色的点击、穿针引线的桥梁作用。

目的在于突出学生的主体地位,培养学生的实验探究能力,分析能力,观察能力,总结归纳能力,使学生在探究中发展学习的兴趣,体验科学探究的过程,在生生合作、师生合作探究实践中逐步形成终身学习的意识和能力。

这样设计不仅是为了解决本节课的重难点知识,更重要的是学生的能力的展示和能力的提升,加强了学习兴趣的培养,体现自身价值。

师生关系的和谐自然流露,增进了师生的感情,。

四、教学目标(1)知识与技能:知道几种常见的碱主要化学性质,巩固复分解反应,归纳出碱的部分通性,常见碱的用途。

(2)学习方法与过程:通过试验探究氢氧化钠与氢氧化钙化学性质,并比较归纳其它碱的化学性质,初步学会从特殊到一般的认识事物的方法。

4-1常见的盐——初级中学化学第二册教案_九年级化学教案.doc

学生思考,根据教师提供的资料、头脑中已有的经验及阅读资料等回答问题,交流结果,补充完善用途。

学生思考,进行猜测,提出假设,在教师的指导下进行探讨,观察,再分析,从而理解新概念。

调动学生探讨问题的积极性和主动性,培养学生从直观认识问题,从本质解决问题的科学思考方法。

设疑:根据你学到的知识,碳酸钠可以跟那些物质发生反应?体现了碳酸钠的那些化学性质。

学生思考,进行猜测,个别学生在教师的指导下进行探究实验,其他学生观察,总结答疑。

4初中生打死女精神病人案开庭律师痛斥残忍-;钱金芬的家属在庭外举着她的照片记者刘玲2010年4月21日,玉树地震哀悼日。

20岁的女精神病患者钱金芬却在这天惨烈地离开人世。

当天凌晨,4个逃学出来的中学生进网吧后没有打成游戏,竟无聊地踢打钱金芬寻开心。

最终,在遭4名中学生连续踢打一两个小时后,遍体鳞伤的钱金芬于当天上午撒手人寰(本报曾作报道)。

昨天,这4名中学生在陆良受审。

整个庭审过程中,他们并没有过多地辩解。

面对法庭的提问,他们说得最多的一句话仅仅是认可两个字。

此案未当庭宣判。

案发4初中生行凶只为图好玩2010年4月21日清晨,陆良县三岔河镇钱金芬的父母钱鸭祥和高小多,一宿没有等到女儿回家,他们四处寻找。

钱鸭祥随后在镇中心最繁华的小广场看到的女儿,已经浑身伤痕累累。

钱鸭祥找来一辆小推车,心疼地把女儿运回家后不久,女儿就这么走了。

当地警方随后介入调查。

当天下午,调查此案的警察与镇上的陆良三中取得联系,并从学校带走4个满脸稚气的中学生。

原来,曾经从三中辍学回家的聪聪在警方的调查过程中提供了线索:4月21日上午七八点,聪聪到自家地里刨芋头。

刨到中午12点,聪聪刨不动了,被妈妈骂了一顿后赌气一个人回家,约上4个朋友到网吧。

但这一天,网吧都没有开门,聪聪便和朋友一起到曾经就读过的陆良三中,准备找认识的同学借钱。

下午3点,聪聪和朋友来到陆良三中的足球场上,当时有学生在上体育课,他们就退到了跑道边的高低杠前。

人教版五四制化学九年级全册《课题2 化学肥料》教案

人教版五四制化学九年级全册《课题2 化学肥料》教案一. 教材分析《课题2 化学肥料》是人教版五四制化学九年级全册的一章内容。

本章主要介绍了化肥的分类、作用以及合理使用化肥的方法。

通过本章的学习,学生能够了解各种化肥的成分、特点和作用,掌握化肥的合理使用方法,提高农作物的产量和质量。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的化学基础知识,对物质的分类、性质和变化有一定的了解。

但他们对化肥的认识相对较浅,对于化肥的分类、作用和合理使用方法的掌握程度有限。

因此,在教学过程中,需要注重理论与实际应用相结合,引导学生通过观察、实验和思考来深入理解化肥的相关知识。

三. 教学目标1.知识与技能:–能够说出化肥的分类和各种化肥的成分、特点。

–能够理解化肥的作用和合理使用化肥的方法。

2.过程与方法:–通过观察、实验和思考,掌握化肥的分类和作用。

–通过实际案例分析,学会合理使用化肥的方法。

3.情感态度与价值观:–培养学生对农业生产的关注和热爱,提高他们对化肥使用的责任感。

–培养学生科学探究的精神和团队合作的能力。

四. 教学重难点1.化肥的分类和各种化肥的成分、特点。

2.化肥的作用和合理使用化肥的方法。

五. 教学方法1.讲授法:通过讲解化肥的分类、成分、特点和作用,引导学生掌握相关知识。

2.实验法:通过化肥对植物生长的实验,让学生直观地观察化肥的作用。

3.案例分析法:通过分析实际案例,引导学生学会合理使用化肥的方法。

4.小组讨论法:通过小组讨论,培养学生的团队合作能力和科学探究精神。

六. 教学准备1.教具:PPT、实验器材、实际案例资料。

2.学具:笔记本、实验记录本、小组讨论记录本。

七. 教学过程1.导入(5分钟)–利用PPT展示农田中化肥的使用场景,引发学生对化肥的兴趣。

–提出问题:“你们知道化肥有哪些种类吗?它们对农作物有什么作用?”2.呈现(10分钟)–讲解化肥的分类,包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等。

–介绍各种化肥的成分、特点和作用,引导学生掌握相关知识。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1983 年,北京师范大学与山东省教学研究室合作编写并实验“五·四”学制教材,并在山东、湖北沙市、黑龙江、河北等地进行了实验,取得了较好的效果。

1987 年,国家教委又将本套教材作为全国规划教材之一。

为此,成立了总编辑委员会,负责“五·四”学制全套系列教材的编写和实验工作。

本书主编是何少华,编者是顾润瑛、何少华、姚乃红、王磊、陶卫。

由山东省教学研究室主持内审的审稿人有:傅丰昌、尹鸿藻、曹心对、俞克尧、龚维新、张世忠。

1994 年,本书经国家教委中小学教材审定委员会审查通过,并从 1995 年秋季开始在全国试用。

我们恳请广大师生在使用教材的过程中提出批评建议,以便不断提高质量。

“五·四”学制教材总编辑委员会1994 年8 月本书自出版以来,参加试教的广大化学教师,特别是山东省诸城市教研室的王树强老师,根据试教的情况对本书提出了许多宝贵的意见和建议。

值此本书修订之际,特向他们表示衷心的感谢!第一章碳●金刚石、石墨和炭●二氧化碳的性质、制法和用途●一氧化碳的性质●石灰石●含一定量杂质的反应物或生成物的计算碳仅占地壳组成的 0.087%,但是它的分布却极为广泛。

碳的化合物是组成一切生物体的基础。

煤、石油、天然气以及其它一些矿物都含有大量的碳。

在大气中含有二氧化碳。

§ 1—1 碳的单质一、金刚石和石墨你知道光彩夺目的钻石、质地坚硬的金刚石,它们与铅笔芯的主要成分有什么关系吗?漂亮的钻石是由天然金刚石加工琢磨制成的,而铅笔芯是由石墨与粘土混合制成的。

从化学的角度看,纯净的金刚石和石墨都是由碳元素组成的,它们都是碳的单质。

纯净的金刚石是无色透明、对光折射性极强的物质。

含有杂质的金刚石可呈蓝色、粉红色、红褐色等颜色。

金刚石的硬度是所有天然物质中最大的,因此可用来作钻探机械的钻头和切割玻璃。

金刚石的熔点高,是电的不良导体,它也不溶于任何溶剂。

1977 年,我国在山东省临沭县岌山乡常林村发现一颗特大金刚石(重158.7860 克拉①),称常林钻石。

80 年代初探明,山东省是我国金刚石的重要产地之一。

石墨是深灰色、鳞片状、不透明、具有金属光泽的一种物质;它的硬度很小,用它在纸上划过,能留下深灰色的痕迹,用手捻摸,有滑腻的感觉。

它是电的良导体,而且熔点极高,能经受温度的骤然升降,具有良好的传热性能。

石墨有广泛的用途,可用来制作熔融金属的坩埚,耐化学腐蚀的砖和管道,干电池和高温电炉的电极,以及润滑剂和铅笔芯等。

怎样证明纯净的金刚石和石墨都是由碳元素织成的呢?如果把金刚石或石墨放在氧气里燃烧,结果都生成同一种产物——二氧化碳。

另外,石墨在5 万到10 万标准大气压、有催化剂存在的条件下,隔绝空气加热到2000℃,最后可以变成人造金刚石。

1975 年,我国已制出每粒质量为1 克拉的人造金刚石。

人造金刚石已用于工业上。

问题下列哪对物质是由同一种元素组成的不同单质?①金刚石和石墨②冰和水③氧气和空气④铅笔芯和石墨电极二、炭生活中用到的木炭,工业生产中用到的炭黑、活/TITLE>性炭、焦炭等,它们都是由石墨的微小颗粒构成的,通常含有杂质,人们把它们总称为炭。

炭黑:把冷的蒸发皿放在蜡烛火焰的上方,很快就会产生一层烟炱(图1—2),它就是炭黑。

它是由某些有机物不完全燃烧而得到的最纯的炭。

松①克拉是宝石的质量单位,1 克拉等于200 毫克,即0.2 克。

枝经过不完全燃烧制得的烟炱,叫做松烟。

它是我国制墨的重要原料。

炭黑可以用作油墨、油漆、鞋油的颜料,还可以用作橡胶工业的填充剂,以增加橡胶制品的耐磨性。

木炭:木炭是由木材在隔绝空气的条件下加强热而制得的一种灰黑色多孔性的固体,燃烧时能放出大量的热。

它还可以吸附气体或水中有异味的物质和色素。

[实验1—1]取两个小锥形瓶,一个充入二氧化氮气,塞好胶塞;另一个盛滴有红墨水的水,然后分别往瓶中投入几块经过烘烤并已冷却的木炭,加以振荡,观察并记录现象。

·锥形瓶内的二氧化氮气呈______色,加入木炭并经振荡后,瓶内气体颜色变______(深,浅)。

·滴有红墨水的水遇木炭后颜色变______(深,浅)。

上述实验两个锥形瓶内的颜色均变浅,说明二氧化氮气和红墨水中的色素均已被木炭吸附。

木炭为什么有吸附能力?那是由于它有疏松多孔的结构。

如图 1—5 所示。

从图上可以看到,木材上有许多细管道,烧成木炭后,这些管道仍然保留着,于是就形成了木炭的疏松多孔的结构。

这种结构使得木炭的表面积变得很大,从而对与它接触的气体分子或溶液中的微粒具有吸附能力。

由于木炭具有吸附能力,可用来吸附一些食物和工业产品里的色素。

除此之外,木炭还用来冶炼某些有色金属,制造黑火药,以及作燃料等。

活性炭:在隔绝空气的条件下,给木炭加强热,并不断通入水蒸气,除去沾附在木炭表面的油质,使管道畅通,来增加木炭的总表面积。

经过这样加工的木炭叫做活性炭。

它有很强的吸附能力,可用来充填防毒面具的滤毒罐,作冰箱的除味剂,在制糖工业中用作脱色剂等。

焦炭:把烟煤隔绝空气加强热可制得焦炭。

焦炭是一种浅灰色、多孔性、质地坚硬的固体,用于冶炼金属。

三、碳的化学性质常温下碳的化学性质不活泼,在日光照射下或与空气、水或其它物质长期接触,都不容易发生变化。

但碳在高温下却可以和多种物质起反应,例如碳在氧气和空气里充分燃烧,生成二氧化碳,同时放出大量的热。

在高温下,碳还能跟某些氧化物反应,夺取氧化物中的氧,把另一种元素还原出来。

如碳在高温下可以把氧化铜中的铜还原出来。

[实验1—2]把经过烘干的木炭与氧化铜,按约1:11 的质量比混合研细,然后按图1—6 的装置做实验。

观察现象并做记录。

·加热几分钟后,试管中有______逸出,澄清的石灰水变______。

·反应完毕,撤去导管和酒精灯,待试管冷却后,观察反应产物呈色。

从上面的实验可以看到,试管中有气泡逸出,并使澄清的石灰水变浑浊,说明反应有二氧化碳生成。

冷却后见到反应产物呈红色,说明生成了金属铜。

这个反应的化学方程式如下:2CuO+C 2Cu+CO2↑问题此反应与氢气跟氧化铜的反应比较,有没有相似的地方?这说明碳具有什么性质?炽热的碳能夺取二氧化碳中的氧,使二氧化碳还原成一氧化碳。

C+CO2 2CO碳在氧气或空气里燃烧放出热量,而上述反应却要吸收热量。

一般说来,化学反应总是伴随着放热或吸热现象。

人们把放出热量的化学反应叫做放热反应,吸收热量的化学反应叫做吸热反应。

问题我国古代用墨书写或绘制的字画,虽年深日久但仍不变色,这是为什么?阅读材料黑火药黑火药是硫黄、硝石(KNO3)和木炭的混合物。

点燃后,它们会发生猛烈的化学反应,放出大量的热和气体,体积约增大至原有体积的 2000 倍左右,因而在密闭的容器中就会发生爆炸。

火药燃烧的化学反应大致如下列化学方程式所示:2KNO3+3C+S=N2↑+3CO2↑+K2S黑火药是我国古代四大发明之一。

早在唐朝初年(公元7 世纪),一位炼丹家的著作中就有了关于火药成分的记载。

宋朝初年(公元10 世纪)已将火药用于军事。

大约在公元13 世纪,火药才由商人经印度传入阿拉伯国家,14 世纪传入欧洲。

我国使用火药比欧洲人要早五、六百年。

火药的发明和传播对世界文明的发展起过促进作用。

现在,黑火药主要用来制造烘托节日气氛的鞭炮和焰火。

由于燃放鞭炮和焰火会造成噪音和污染空气,还经常引起火灾和伤害事故,所以应该适当加以限制。

要点1.金刚石和石墨是碳元素组成的单质。

炭是由微小的石墨颗粒构成的,通常含有杂质。

金刚石、石墨和炭都有重要的用途。

2.常温下碳的化学性质稳定,高温下能跟氧气反应放出热量,能跟某些金属氧化物反应,把金属还原出来。

3.化学反应常伴有放热现象和吸热现象发生。

习题1.填空:(1)金刚石和石墨物理性质______(相同或不同),它们在氧气中燃烧生成的唯一产物是______。

由此表明,它们是由______元素组成的单质。

(2)石墨的用途是由它的性质确定的,它能用来:①作润滑剂,因为____________________________。

②制造坩埚,因为____________________________。

③制造电极,因为____________________________。

④制造铅笔芯,因为__________________________。

2.“一种单质由一种元素组成,一种元素只组成一种单质”这句话对吗?举例说明。

3.埋木桩以前,为什么往往要把埋入地下的一段木桩表面用火微微烧焦?4.碳在高温时与氧化铁发生反应的化学方程式是:2Fe2O3+3C 4Fe+3CO2↑要使50 克氧化铁完全反应,至少需碳多少克?5.如何用实验证明下列物质中含有碳:(1)木材(2)白糖6.家庭小实验(1)把铅笔芯的细末放在锁眼里,试试开锁是否更方便。

(2)把核桃壳烧成炭,然后砸成粉末,放入盛有少许红墨水的杯子里,搅拌、静置后观察红墨水颜色的变化。

对上述实验现象加以解释。

§ 1—2 二氧化碳二氧化碳是大家所熟悉的气体,动物的呼吸,含碳物质的燃烧都产生二氧化碳。

一、二氧化碳的性质1.物理性质[实验1—3]取一瓶二氧化碳,观察它的颜色和状态。

然后在自制杠杆天平的两端挂上质量相同的塑料袋。

杠杆平衡后,将集气瓶里的二氧化碳像倒水一样倒入其中的一个袋中。

·二氧化碳是______颜色______气味的气体。

·倾倒二氧化碳时,发现杠杆失去______,向______倾斜。

以上实验说明,二氧化碳是没有颜色、没有气味、比空气重的气体,密度比较大(1.977 克/升),扩散速度较慢,所以可以像水一样倾倒。

在加压和冷却的情况下,二氧化碳变成无色的液体,温度再降低还能变成雪花状的固体。

经过压缩的固态二氧化碳叫做“干冰”,它在常压下—78.5 ℃时,直接气化成二氧化碳气体。

这个过程中要吸收大量的热,使环境温度降低,因此干冰可作致冷剂,用于保存食品。

由于它气化后无残留物,不会弄湿和污染食品,加之气化生成的二氧化碳气体可以抑制细菌繁殖,所以它比用冰作致冷剂效果好。

干冰还可以用来制造“人工云雾”和“人工降雨”。

电影、电视或舞台演出神话故事时,往往需要云雾飘渺的场景。

这可以用干冰来制造,就是在摄影棚或舞台上利用干冰迅速气化吸热,使周围环境的温度大大降低,促使空气中的水蒸气凝结成小水滴,悬浮在空气中就形成了小范围的“人工云雾”。

如果天空中已有较厚的云层(水蒸气凝结成的大量悬浮的小水滴),用飞机撒下干冰,促使云层即这些小水滴迅速聚积成大水滴而下降,这就是“人工降雨”。

1987 年我国大兴安岭森林起火,国家就曾经派飞机用干冰进行“人工降雨”,对于扑灭这场火灾起过积极作用。

2.化学性质二氧化碳一般不支持燃烧,也不供给呼吸。