中国文化通论复习资料

中国文化通论大纲

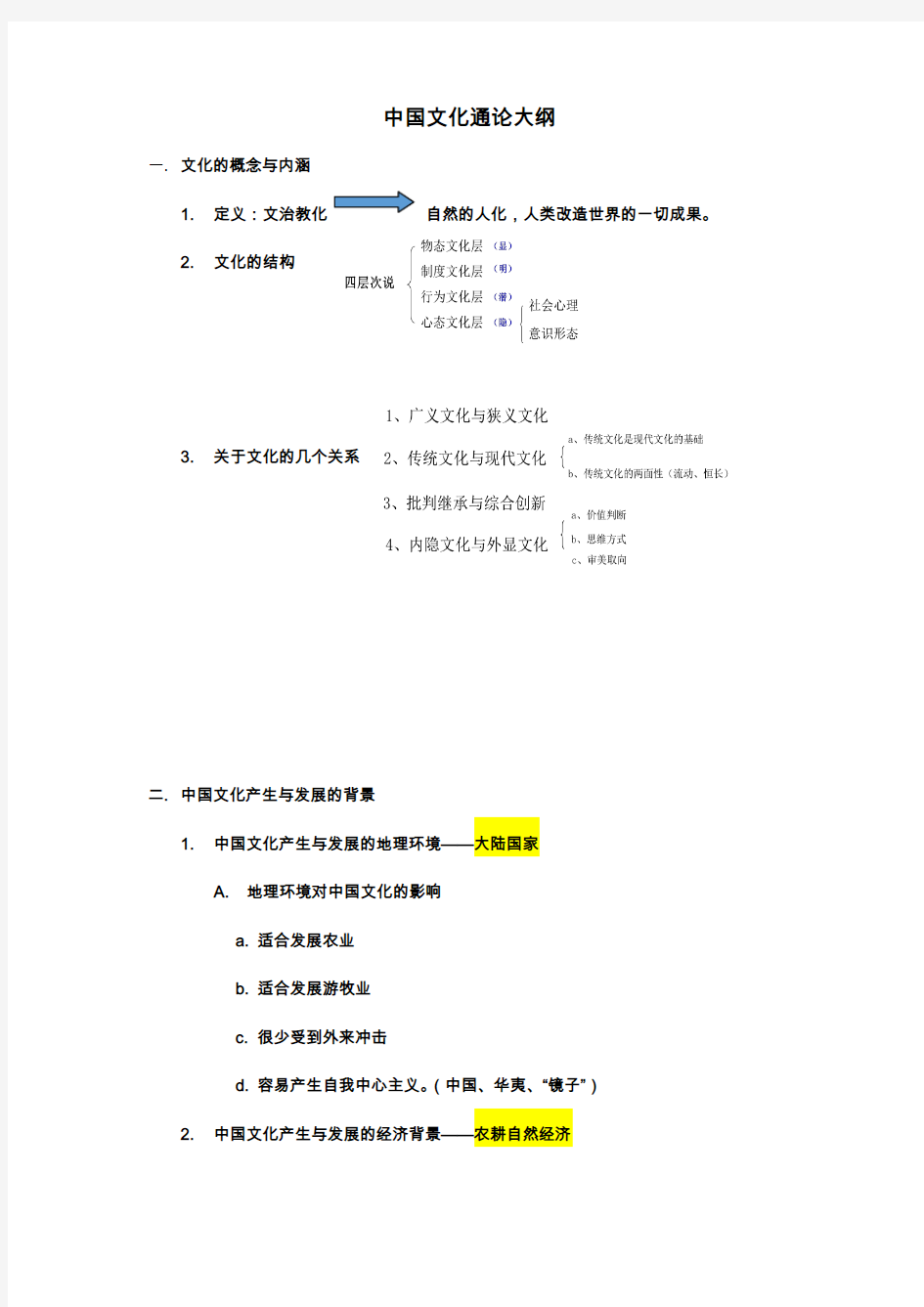

一.文化的概念与内涵

1.定义:文治教化自然的人化,人类改造世界的一切成果。

2.文化的结构

3.关于文化的几个关系

二.中国文化产生与发展的背景

1.中国文化产生与发展的地理环境——大陆国家

A.地理环境对中国文化的影响

a.适合发展农业

b.适合发展游牧业

c.很少受到外来冲击

d.容易产生自我中心主义。(中国、华夷、“镜子”)

2.中国文化产生与发展的经济背景——农耕自然经济

A.农耕自然经济的特点

a.排斥协作

b.满足于自给自足

c.不会有产业革命

3.中国文化产生与发展的社会结构背景——宗法制度(家族制度)

A.内涵

以宗族为中心,根据血缘远近来区分嫡庶亲疏的一种等级制度。

B.特点

a.血缘为纽带

b.等级制

c.家国同构

三.中国古代的宗法体制与家族制度

1.家族概说

家族:由若干个同血缘的家庭组成,是以血统关系为基础而构成的社会组织,包

括同一血统的几辈人。

A.社会背景

在农耕自然经济条件下,在血缘、地缘、业缘的共同作用下,同一家族的成员长

期生活劳作于同一地区,世代繁衍。

B.定居式农业劳动的特征

a.固守土地

b.自给自足

c.经验至上

C.家庭结构与家族观念

a.家庭结构

I.中国封建家庭的结构是以父子、婆媳为主轴的典型的父子型家庭;

家族关系以亲子的血统关系与夫妻的婚姻关系为基本构造。(血缘和姻缘)

b.家族观念

I.血缘观念

II.门第观念

III.孝悌观念

D.家族人伦关系

a.三纲五常

I.三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。

II.五常:仁、义、礼、智、信。

2.中国古代的宗法制度

A.宗法制度的产生、发展

起源于原始社会的父家长制

商代已有宗法制度的雏形

B.宗法制度的完备

a.成熟年代:西周初年

b.关键人物:周公

c.背景:

周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼

作乐,七年致政成王。——《尚书·大传》

d.核心内容:

I.严格区分嫡庶,确立嫡长子继承制。

II.区分大宗、小宗,均以正嫡为宗子。

III.等级次序分明,小宗服从大宗。

IV.实行世卿世禄制和分封制。

V.实行宗庙祭祀制度。

e.宗子的权力

I.主持祭祀,主祭权是身份的象征。

II.掌管财产。

III.掌管婚丧

IV.教导权和惩罚权

C.宗法制度在封建社会的表现

a.统治阶级的上层依然按照血统的亲疏来承袭特权。

“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”。

b.门阀制度盛行

c.家族制度的完善(宗谱、宗祠、族田、族规、族长)

d.宗法跟封建礼教伦常思想结合在一起

D.宗法制度对封建社会的维系

a.分散的宗族组织是封建专制政体赖以存在的基础。

b.封建宗法制具有维护封建等级、界定尊卑贵贱的作用。

E.宗法制度对国民性格的塑造(宗法文化对中国人有着根深蒂固的影响)

a.倾心于安居乐业。

b.崇敬祖先。

c.尊重传统。(正统、道统、文统)

3.中国传统文化的基本特征

中国文化是以“有序”为目的构建起来的复杂有机的生态系统

A.重人文理性

B.重伦理秩序

C.重道德修养

D.重和谐统一(人与自然、人与人)

四.中华文化之魂——传统经学

1.经学解义

A.释“儒”

a.概念

I.儒学:儒家的学问,儒家的思想

儒学并非一成不变,有发展的过程。

II.儒教:儒学的教化

b.儒学的发展脉络

孔子创造儒家学派,形成儒学思想体系。

儒分为八。

孟子批杨朱、墨子。

荀子“隆礼重法”。(秦政、法治与德治、《大学》三纲领、八条目)

儒学兴衰与政治关系密切。

B.释“经”

a.概念

I.经:儒家典籍,后世专指十三经。

II.经学:研究“经”的学问,关于“经”的思想体系。

b.十三经的形成历史

I.先秦六经:《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》

II.西汉五经(《乐》经失传)

III.东汉七经:《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》、《论语》、《孝经》

IV.唐代

前期九经:易、书、诗、周礼、仪礼、礼记、公羊传、谷梁传、左传

中期九经:易、书、诗、周礼、仪礼、礼记、春秋、论语、孝经

后期十二经:易、书、诗、周礼、仪礼、礼记、公羊传、谷梁传、左

传、论语、孝经、尔雅(《尔雅》:尔,“近”;雅,“正”)V.宋代十三经:易、书、诗、周礼、仪礼、礼记、公羊传、谷梁传、左传、论语、孝经、尔雅、孟子

《孟子》入经的原因:

i.佛性论与心性论(四心)

ii.祖统论与道统论(韩愈、论佛骨表)

C.释“传、注、疏”

a.传:解释经的著作。左传、公羊传(公羊高)、穀梁传(穀梁赤)。

b.注:指对古书的注解,狭义的“注”只指注解,而广义的则包括传、笺等。

东汉郑玄、马融、贾逵、服虔等,遍注群经。

c.疏:“疏”是对注的解释。唐代有《五经正义》。

2.经学的流派

A.今文经学和古文经学

a.经书的来源不同

b.书写字体不同

c.文本存在异文

d.对六经作者的看法不同

e.两派注重的主要经典不同

I.今文经西汉前期推重《春秋公羊传》,代表人物是董仲舒。后期推重《诗

经》,因为《诗经》“温柔敦厚”

II.古文经在西汉推重的经典是《周礼》。

f.宗旨不同(今文经尚“经世致用”、古文经尚“专心学术”)

g.地位不同(今文经在官学、古文经在民间)

B.“郑学”与“王学”

a.郑学(郑玄遍注儒家经典)

郑玄的学说。在古文经学的基础上,参考今文经学的某些观点(甚至谶纬之说),打破门户之见,杂糅古今,考订是非,择善而从。

郑学的确立,使得曾经占统治地位的今文经学实际上被推翻,长期以来今古文经学的激烈斗争也归于沉寂。

b.王学

王肃的学说。以古文经学为主,吸收今文经学,与“郑学”相对。所注各经有《尚书》、《诗经》、《论语》、“三礼”、《春秋左氏传》,在晋代都列为官学。后世学者怀疑,他伪造《圣证论》《孔子家语》《孔丛子》等著作。

C.南学与北学

a.南学,南朝的经学。继承了魏晋学风,用老庄虚无玄远的思想来改造儒家经

义的现象比较突出,注重文辞,学风虚浮。(得其英华)

b.北学,北朝的经学。保留了东汉学风,讲究儒学经义,受老庄思想影响较少,

学风朴实。(穷其枝叶)

D.义疏之学

a.内容:唐朝学者们对古代经学传注所做的解释,通常称为“正义”或者“疏”

b.背景:唐太宗文化变革

I.科举考试(明经科、进士科)

II.统一教科书(《五经正义》、大中小经)

III.重写南北朝历史

E.经学的衰落

a.“三十老明经,五十少进士”

b.道家、佛学的兴盛

F.经学的更新

a.从怀疑开始。(王玄感、刘知几、道家、佛家)

b.韩愈传道统。(尊孟)

c.王安石对经学的改造。(变学究为秀才)

I.改革教育体制(三舍法)

II.改革教科书体系(《三经新义》)

III.改变“道”的传承系统(周孔—孔颜—孔孟)

G.理学与心学

a.道问学——理学(朱熹)

I.内容

“理学”认为,“理”是产生万物的本源,是自然界和人类的主宰。“理”就是“天”、“帝”,就是“天命”。在人类社会,封建伦常就是天理,是先天就有的。在

人性上,人天生是善良的,后来的“不善”是因为被私欲所蒙蔽,因此必须

放弃私欲,服从天理,“存天理,弃人欲”。(思孟学派、汉代的公羊学派

以及魏晋南北朝的玄学、佛学等思想糅合在一起的产物)

II.朱熹的贡献

i.把“四书”构造成一个系统(孔、曾、思、孟的道统)

ii.把“四书”的次序作了安排。

iii.重新校订并诠释“四书”,影响及于清朝,一直作为教科书。(四书章句集注、周易本义、诗集传)

b.尊德性——心学(陆九渊)

I.内容

“心学”认为,“心即理”,认为天理、人理、物理都在人的心中,“心”和“理”

是永久不变的。封建伦常都是人心所固有的,永恒不变。人们要了解客

观事物,只要悟得本心就可以了,甚至连书都不必多读。(思孟学派和禅

宗的思想糅合在一起的理论)

II.陆九渊“心学”的两个要点

i.由“我注六经”到“六经注我”的转变。

ii.四海之内皆有圣人。四海之人心同、理同。

c.理学、心学的发展

I.元代的理学

i.背景:蒙古统一、元代宽容政策

ii.倾向:推崇朱熹理学

II.明代的“道学”

i.背景:朱元璋称帝、朱元璋与朱熹。

ii.政策:删节经典(《孟子节文》)、重新解释四书五经(大全)、处罚严厉

III.明代王阳明的“心学”

i.核心主张:

01.心外无理

02.致良知

ii.对陆九渊思想的继承与发展:

01.六经注我。

02.四海之内皆有圣人

03.愚夫愚妇与圣人同。

iii.王阳明“心学”的影响

01.对儒者形象的改变(文武兼备、事功、嘉靖遭忌)

02.阳明学派的形成(黄宗羲《明儒学案》)

03.思想的解放(不信圣人、经典)

H.汉学与宋学

a.内容

I.汉学就是汉唐经学,重视解释、训诂、考证的经学研究。代表作是《五

经正义》。

II.宋学就是宋明经学(理学),重视心性义理的经学研究。代表作是《三经新义》和《四书章句集注》等。

I.清代考据学与新今古文之争

a.考据学:

继承汉代古文经学,注重训诂、考证的经学思想。由于学风朴实,又叫朴学。清代考据学以乾隆、嘉庆年间为最盛,形成了“乾嘉学派”。

b.考据学兴起的背景

I.两类学者(与朝廷合作者、疏离者)

II.经学两种形态(宋学与汉学)

III.文字狱(高压、不信任、“理学真伪论”)

3.传统经学的艰难转型

A.背景:

a.内乱不断(白莲教、天理教、太平天国),

b.外患加剧(鸦片战争)

B.转型:

a.从“调和汉宋”到“中体西用”

b.从“中体西用”到维新改革(社会达尔文主义、新学伪经考、孔子改制考)

c.新今古文之争(章炳麟vs康有为)

4.经学选讲

A.《诗经》

a.概说

西周初年到春秋中期五百多年间的诗歌,少数为商代作品。中国第一部诗歌总集,共305篇,分为风、雅、颂三部分。作者分布从民间奴隶、平民到朝廷公卿大夫,遍及社会各阶层。

b.收集与整编

I.采诗说

汉代学者认为周代有采诗制度。

II.献诗说

通过朝廷的官员贵族献诗而收集起来的诗歌。

III.作诗说

“采诗说”能说明“风”诗的来源,“献诗说”能说明“雅”诗的来源。而“颂”

不可能通过采或者献的途径收集,应该是朝廷的乐官、太师或者巫师

奉命专门创作的。

c.《诗经》的应用与流传

I.时间顺序:

早期:礼乐演奏,教育国子,观风知政

春秋:赋诗言志(“不懂诗,无以言”,政治、外交场合的交流工具)孔子:教育弟子

战国:引诗说理

秦代:焚诗禁毁

汉代:恢复传授(“三家诗”,“毛诗”)

II.“三家诗”与“毛诗”

i.三家诗,指西汉“齐诗”、“鲁诗”、“韩诗”三个解说《诗经》的学派。

齐人辕固传《齐诗》,鲁人申培传《鲁诗》,燕人韩婴传《韩诗》。

“三家诗”属于今文经学,立于学官,设博士。

ii.赵人毛亨、毛苌传“毛诗”,属于古文经学。

东汉末年以后,大儒郑玄为毛诗作笺,其后“三家诗”亡绝,唯有毛诗独传至今。

d.《诗经》“六诗”、“六义”

I.六诗

“太师教六诗,曰风、曰赋、曰比、曰兴、曰雅、曰颂。”

——《周礼·春官·太师》

其风、雅、颂是指诗的分类,赋、比、兴是指用诗方法(本

义)。

II.六义

i.来由

“诗有六义焉,一曰风、二曰赋、三曰比、四曰兴、五曰雅、

六曰颂。”——《毛诗序》

其风、雅、颂是指诗体分类,赋、比、兴转变为指作诗方法,

就是艺术表现手法。

ii.含义

01.风:“声”,指土声,地方土乐,即土风歌谣。

02.雅:“正”,指正声,朝廷正乐,京腔雅歌大多是贵族文人的作

品,内容多涉朝政,风格比较雅正。

03.颂:“容”,引申为容饰、舞容、形容和颂美之意,是专门用

于宗庙祭祀且奏以大钟或伴以舞蹈的乐歌,即宗庙祭歌。

04.赋:“敷”或“铺”的意思,指直接的叙述、描写、抒情、议论的

艺术表现手法,是《诗经》中最基本最常用的手法。

05.比:“譬”,是比喻、比拟、比附、对比、象征等这类艺术表

现手法的概称。

06.兴:“起”,指触物生情的联想式开头,一般用于篇首、章首

或一段意思的开头。

iii.“比”、“兴”得区别

“比”是显的、明的,把事理确切地传达出来;“兴”是隐的、微的,

它营造了一种氛围和语境。“比”和“兴”相辅而行,成就经典。

e.《诗经》的艺术成就

I.现实主义的写法和古朴自然的风貌

II.以“赋比兴”为主、丰富多彩的艺术表现手法

III.重叠复沓的章法和四言为主的体式

IV.丰富的词汇、和谐的韵律和多样的格调

B.《尚书》

a.概说

I.《尚书》是中国最早的政治、历史文献汇编,先秦时称为《书》,汉代

称为《尚书》。基本内容是虞、夏、商、周时代君王的文告和君臣的谈

话记录。

II.“尚”通“上”,就是上古、上代的意思。“尚”有尊重之意。“书”就是历史简册,在上古专指史官的记载。史官掌管记载君主的言论与重大事件。

《尚书》就是“上古的史书”。

b.《尚书》的体例:典、谟、训、诰、誓、命。

I.典谟类

i.典:标准、法则

“典”是对重要史实或专题史实的记载。

ii.谟:谋,计谋,谋略,谋议

“谟”记录君臣谋议国事,因此文体特征多以对话或讨论的形式展

现。

II.训诰命类

i.训:臣下对君王的训导和解说,意在政治教导或解说知识。

ii.诰:君王对臣下的讲话。

iii.命:有命令、训诫的意思。

III.誓类

i.“誓”是君主誓命之辞,主要是战争动员令。

c.《尚书》对后世的影响

I.《尚书》是中国古代散文已经形成的标志。《书》中文章,结构渐趋完

整,有一定的层次,已注意在命意谋篇上用功夫。

II.春秋战国时期散文的勃兴,是对《尚书》的继承和发展。

III.秦汉以后,各个朝代的制诰、诏令、章奏之文都明显地受《尚书》的影响。

C.礼(三礼:《周礼》《仪礼》《礼记》)

a.《礼记》—《大学》

I.简介

儒家基本经典之一。原为《礼记》中的一篇。相传为曾子作,近代许多学者认为是秦汉之际儒家作品。全面总结了先秦儒家关于道德修养、道德作用及其与治国平天下的关系。南宋朱熹把它与《论语》、《孟子》、《中庸》合称为“四书”。“大学”是对“小学”而言,是说它不是讲“详训诂,明句读”的“小学”,而是讲治国安邦的“大学”。“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理。

II.内容详解

明德——美好的德行新民——使天下人去旧更新

至善——达到善的最高境界

格物——探究事物原理致知——获得知识

诚意——使心意诚实

正心——端正内心

修身——修养自身

齐家——整治家庭

治国——治理国家

平天下——使天下归于太平

III.地位及影响

《大学》是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。

它以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图示。全篇将道德修养和政治议论结合在一起,讲人生哲学和政治哲学合而为一,

全面体现。

17春《中国文化概论》课后复习资料

17春《中国文化概论》作业_4 交卷时间:2017-08-16 16:04:21 一、单选题 1. (4分)中国寺庙最早见于记载的是 A. 苏州寒山寺 B. 登封少林寺 C. 洛阳白马寺 D. 开封相国寺 纠错 得分:4 知识点:3.6中国宗教信仰情况 收起解析 答案C 解析 2. (4分)空前提高文章的价值和功用,说文章是“经国之大业”的是

A. 孔子 B. 曹丕 C. 韩愈 D. 朱熹 纠错 得分:4 知识点:3.3文学成就和文学思想收起解析 答案B 解析 3. (4分)《古兰经》是哪个教派的经典 A. 佛教 B. 道教 C. 伊斯兰教 D. 基督教 纠错

得分:4 知识点:3.6中国宗教信仰情况收起解析 答案C 解析 4. (4分)古汉字与今汉字的分水岭是 A. 甲骨文 B. 金文 C. 小篆 D. 隶书 纠错 得分:4 知识点:3.2语言文学和古代典籍收起解析 答案D 解析 5.

(4分)认为“凡人之性者,尧舜之与盗跖,其性一也”,道德与知识来源于后天环境的教育和积累,这位思想家是 A. 孔子 B. 孟子 C. 荀子 D. 曾参 纠错 得分:4 知识点:3.8中国古代教育 收起解析 答案C 解析 6. (4分)()翻译出版了达尔文进化论的《天演论》 A. 康有为 B. 梁启超 C. 严复 D. 冯桂芬

纠错 得分:4 知识点:8.1深层文化差异 收起解析 答案C 解析 7. (4分)中国古代音乐,可以独奏的乐器中,地位最为重要的是 A. 琴 B. 筝 C. 笛 D. 箫 纠错 得分:4 知识点:3.7中国艺术 收起解析 答案A 解析

中国文化概论复习题四

中国文化概论复习题(4) 一、单项选择题(本大题共25小题,每小题1分,共25分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.一个时期某一阶层或某一行业的人群对文化问题所持的态度和看法,或在某一文化事象里所表现的意识形态,称作() A.文化思潮 B.文化传统 C.文化观念 D.文化现象 2.中国广大的东部地区处在季风气候区内,四季分明,降雨量呈明显的季节性,故其灾害性气候也不少,旱灾特重,其次是() A.地质灾害等 B.沙尘暴灾害等 C.洪涝灾害等 D.风灾等 3.从气候变迁的角度讲,南宋中期到元代中期,我国气候进入() A.第一个温暖期 B.第二个温暖期 C.第三个温暖期 D.第四个温暖期 4.分裂与统一是中国历史的两大现象,其占主导倾向的追求是() A.和睦 B.团结 C.和平 D.统一 5.旧石器时代的特征是打制石器的使用,当时还没有() A.原始采集业 B.原始捕捞业 C.原始狩猎业 D.农业 6.中国“家天下”的历史开始于() A.三皇时代 B.五帝时代 C.夏代 D.商代 7.春秋时期的思想家更像学者、牧师,而战国时期的思想家更像() A.教师 B.官吏 C.说客 D.辩士 8.中国历史上,南方的水稻生产上升至高居粮食作物产量的全国第一位是在() A.唐朝 B.北宋 C.南宋 D.元朝 9.七巧板运用的原理是古算中的() A.出入相补原理 B.等差原理

C.中国剩余定理 D.秦王暗点兵 10.我国古代医学诊断技术“四诊”指望、闻、问和() A.查 B.验 C.测 D.切 11.我国的造纸术传入欧洲是在() A.公元6世纪 B.公元8世纪 C.公元l2世纪 D.公元16世纪 12.中国古代,开创考选官员的制度,而且确立了儒家思想在选官制度中的支配地位的朝代是() A.周代 B.汉代 C.隋代 D.唐代 13.中国古代社会的政治结构具有独特的东方文化特色,以血缘关系为纽带的宗法原则与君主专制的政治体制相结合,使得中国政治制度的鲜明特点是() A.选举政治 B.世袭政治 C.伦理政治 D.文官政治 l4.完整的宗法制度出现于() A.五帝时期 B.夏朝 C.周代 D.春秋时期 15.君主专制制度之下,古代中国政治生活中的头等大事是() A.宗族祭祀与祖先崇拜 B.军事征伐与发展农业 C.祖先崇拜与发展农业 D.宗族祭祀与军事征伐 16.中国素称“礼义之邦”,把礼的重要作用说成是“经国家,定社稷,序民人,利后嗣”的经典是() A.《左传》 B.《周礼》 C.《论语》 D.《孟子》 17.下列典籍中,运用类比思维最多的是() A.《周礼》 B.《庄子》 C.《周易》 D.《诗经》 l8.下列观念中,造成中国文化中追求和谐社会的理想主义倾向的观念是() A.知行合一 B.天人合一 C.重义轻利 D.文以载道 19.倡导道教于鹤鸣山(今四川崇庆境内),因入道须出五斗米,故称“五斗米道”。这位“天师”是() A.张道陵 B.张角

中国传统文化概论试题

简答题 1. 简述文化的特征。 1)文化具有地域性和超地域性。(2)文化具有超个人性。(3)人及人类群体的心理差异决定了文化内容的多样性。 2. 简述中国传统文化中的现代化因素有哪些。 ⑴中国传统文化研究整体性,研究协调与协和,可为现代智能理论提供启示。 ⑵中国传统文化中的伦理思想和人际协调理论对调节工业社会中各种人际关系会发挥更大的作用。 ⑶中国儒学的管理思想越来越引起经济学界和管理学界的重视。 3. 简要说明孔子的仁学. 仁者爱人,“仁”的基本含义是人所本有的对于他人的关爱。这种对于他人的关爱是人人都可以做到的,但却不是人人都能做好的。孔子更强调的是内在的自觉追求,它是要通过艰苦的追求才能取得的。作为君子,在任情况下都不能没有仁。仁是全德之德,恭、宽、信、敏、惠、敬、忠、礼、恕、勇、孝、刚、毅、木、纳及爱人等德目与仁相较而言也能说成是对仁的某一方面的限定。仁应是孔子所认为的道德的最高标准,孔子并不轻意以仁许人。仁的本质内涵是给他人与社会带来益处。 4. 简述孔子的礼学。 孔子认为春秋明期礼崩乐坏,礼乐所代表的等级秩序观念已丧失殆尽,社会动荡而不稳定,因而维护社会正常秩序,保证社会稳定的最好方法莫过于复礼,即复归周礼。仁是礼的基础,但内心之仁外现的行动要以礼来规范,最终并表现为合礼的规范,因此也可以说复礼是仁的目标所在。 5. 简述庄子的相对论。 庄子认为,贵贱、大小、有无、是非、同异等等一切都是相对的.人们的认识能力有强弱,知识涵养有大小,立场观点有不同,因此对于同一问题解答方式、应答内容就会有不同。井底之蛙、望洋兴叹都表达了人的认识有限性的思考。与其以人的有限性观察各种存在物,不如尽量舍弃身从道,从道的角度思考问题。 6. 简述《周易》一书的构成。 现行本的《周易》一书,由经与传两部分组成,传为七篇十翼。每卦皆有卦爻辞组成。义理与象数都是周易不可缺少的部分,辞、变、象、占四者皆可成为学易的门径,但四者皆知才能真正懂易。 7. 什么是文化传统? 由历史沿传而来的文化(一般指“软文化”部分)特征或个性。? 8. 简述老子的无为而无不为。 无为并非不作为,而是不强为,顺应道而为。道并非不作为,而是无心于作为,无意于作为,而是为而不宰治,为而不居功,为而不图报。无心于万物,无心于为仁,任其自然,顺其自然。而无不为并非目的,它只是顺从道作为的自然而的结果。 9. 中国古代系统论有何特点。 (1)着眼于整体稳定、协调的对立互补,以及有别有序的阴阳交感的矛盾观。(2)着眼于整体的完善和连续的物极必反,生生不息的回圈运动观。如阴阳双方,有别有序。 (3)以应变为目的,以全体用中为要点的实践辩证法。

中国文化概论期末复习题 (1)

Part I Multiple Choice 1.. Zi Lu, Ran You and Gongxi Chi’ aspirations represent______, while Zeng Dian’s reflects______. A. personal ambition; selfishness B. lofty ideals; meaningless pursuit C. personal struggle; generous contribution D. individual contribution to society; harmony 4.How is the “energy”of “one-stroke character” achieved? A. By pressing the brush harder B. By writing the character with only one stroke. C. By writing the strokes at one go. D. By connecting the strokes in the interior. 5. How was Chinese calligraphy displayed by Lin Huaimin? A. By dance B. By script C. By music D. By brush 6.The winding path in the gardens reflects the Chinese philosophy of being ______. A. unrefined B. irresistible C. uninhibited D. reserved 7. What can we learn about Peking Opera through the saying “watching a play is watching famous actors?” A. The viewers go to the theatre to see the actors instead of the play. B. The famous actors are good-looking and perform well. C. The actors are good at all the four basic aspects of Peking Opera. D. The performances of the actors are as important as the play itself. 8. According to Sunzi, the strategy of the level in a war is to______. A. use different strategies B. frustrate the diplomacy of the enemy C. attack the army of the enemy D attack the city of the enemy 10. Which of the following is irrelevant to the pictographic symbols of Chinese characters? A. Aspiration B. Imagination C. Creativity D. Allusion Part II True or False Answers ___According to Laozi’s philosophy of naturalness, man should not attempt to manipulate nature. ___( The driving force for building the Great Wall is to protect the lives and peace from wars. ___Guanyin or the Goddess of mercy, known also as the Bodhisatva, is the founder of Buddhism. ___ The names of some Chinese dishes cannot be understood literally. ___ According to ancient Chinese people, music could not only cultivate people’s

中国文化概论复习资料

1、试述中国古代精神文化对世界的影响。 中国古代学术主流思想的发展主要有先秦儒学、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、 宋明理学、乾嘉汉学以及近代的西学东渐所引起的东西文化和学术的交流、碰撞 与融合。中国学术文化思想独具魅力的东方意识与华夏气相对世界文化也产生过 深刻影响。 儒家思想是中国传统文化思想的核心。18世纪前后,欧洲不少启蒙思想家纷纷 从中国文化中寻找思想理论武器。除了儒家思想外,中国传统学术文化思想中的 其他学说也对欧洲产生过影响。如墨子的“兼爱”“非攻”等思想,老庄“柔弱 胜刚强”的学说,深受德国戏剧家莱布尼茨的关注。 中国文化对日本、朝鲜、越南及东南亚等的影响更为明显。日本早在信使开端就大量的引进中国文化。七世纪的“大化革新”实为全盘唐化,自动接受中国的精神文化、制度文化、物质文化的影响。 2、试述中国古代艺术审美观念中的“尊崇自然”,并结合具体的文学形式展开 其分析。 受天人合一的哲学思想的影响,尊崇自然成了中国古代艺术一个重要的审美观 念。艺术家们渴望与自然达成高度的和谐,在自然之中陶冶自己的审美情操,使 自己的思想境界得以升华。崇尚自然,赞美自然,是中国古代艺术一个永恒的主 题。 道家是最重自然的,他们把物我一体作为审美的最高境界。他们认为作为艺术创 作的主体,应该在精神上达到物我合一的状态,使主体精神与自然同化,使主题 情感与自然同趣,这样才能使自己的创作巧夺天工。 东晋陶渊明的田园诗是反应作家渴望回归自然的典范之作。他的《归园田居》细 致描写了纯洁幽美的田园风光,的表达了自己久在樊笼里,复得返自然的喜悦心 情。 在陶渊明等人的倡导下追求自然的风尚在晋宋之际出现了一个高潮。对此宗白华 在《美学散步》中有过一段描述晋宋人欣赏自然,有“目送归鸿,手挥五弦”, 超然玄远的意境。 这种尊崇自然的审美观念在钟嵘的《诗品》中也得到了体现。钟嵘重视艺术表现 上的自然本色,反对刻意雕琢藻饰之美,把自然之美当作诗歌创作的最高审美原 则,要求诗歌要充满清新流畅的自然气息。 唐宋时期出现了大量的山水游记,如柳宗元的《永州八记》范仲淹的《岳阳楼记》 欧阳修的《醉翁亭记》苏轼的《石钟山记》这些作品通过对自然美景的描写反映 了作者对自然造化的憧憬和向往,抒发了作者与自然山水融为一体的思想情感。 3、试述中国传统礼俗规约的特点。 第一,传统礼俗的等差性。在农业宗法社会里,人们的身份、地位及人与人的关

中国传统文化概论练习题

中国传统文化概论习题 一、填空题: 1、中国是四大文明古国之一。漫长的历史积淀,使中国传统文化的内容十分丰富,同时又具有非常鲜明的特点。 2、中国古代社会长达数千年,其社会结构模式是一个以为主体的宗法专制社会。 3、中国传统文化,是指中华民族在漫长的历史长河中,创造的民族文化。 4、中国的传统文化是我们祖先留下的宝贵历史遗产,学习它、认识它具有的现实意义。 5、现在中华民族大家庭中的个成员是经过了漫长的历史年代迭经变动演变而成。 6、研究历史地理环境对中国传统文化的影响,主要是指环境同时也不能忽视人文环境的重要作用。 7、人类的生存是在同自然界的斗争中,通过一定的生产方式,不断为基础的。 8、中国人很早就认识到农耕的重要性。中国古代夏商周三代就都以立国。 9、农业生产的春耕夏耘,秋收冬藏,向人们反复昭示着事物的与生生不息。 10、中国古代农耕型经济的特点决定了实现国家的大统一,必须要依靠政治上,和 上的君主集权主义。 11、关于道,老子曾作过多种解释,大致有三方面的涵义:(1);(2);(3)。前两种涵义表明道的,后一种涵义又表明其 。这种现象是老子哲学本身具有的,也是道家学派在尔后的发展中产生的根本原因。 12、中国传统文化包含的内容主要有如下几个方面、、 、、。 13、人类思维发展经历了、、、等历史阶段,中国的传统思维方式是一种。 14、阶级产生以来,人类走着大体相同的道路,都是以为纽带建立起来的组织形式。 15、马克思曾大致把君主专制分为两种类型,即以英、法、德等为代表的欧洲型和以 为代表的东方或亚洲型。 16、中国君主专制出现的年代先于世界各国,早于近两千年。 17、以宗法色彩浓厚和君主专制高度发达为主要特征的社会结构,对中国传统文化的影响是巨大的。 18、中国历代学者往往以“”来概括发明并使用文字以前的历史阶段,而这一遥远的文化期正是中国文化发端的初始阶段。 19、文化的实质性含义是“人化”或“”。有了人,就开始有了历史,也开始有了文化。

中国文化通论

导论 1、四大文化系统:中华文化系统、印度文化系统、阿拉伯文化系统、西方文化系统。 2、对文化概念的理解:《易经系辞下》、程颐、宋濂、刘向《说苑指武篇》。 3、广义文化与狭义文化:从广义来说,指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义来说,指社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构。 4、传统文化和现代文化:传统文化产生于农业时代,主要是指封建社会的文化。现代文化产生于工业时代和信息时代。 首先,民族文化的发展,不能脱离在长期的共同地域、语言、心理等基础上所形成的民族创造精神。 其次,传统文化并非静止不变,传统文化一经形成,随着历史的发展和时代的变更,其形式和内容都会发生不同程度的变化。 最后我们要知道中国文化也有负面,我们认识和弘扬优秀的,同时不回避了解其拙劣的并加以摒弃,避免被某种优秀所征服,避免被简单的道理说服。 5、地理环境 P5 6、农耕经济:考古发掘证明,在距今约6000年的仰韶文化遗址、河姆渡文化遗址已见谷类遗痕或稻谷遗迹,发现了石镰、石锄等。 在南方的农耕经济是古代中国立国的基础,也是传统文化赖以发生和发展的经济基础。在中国北方则生活着游牧民族,发展着游牧经济。 7、传统农业模式风格特征:农民大多聚族而居、自给自足、安土重迁。 8、中国文化的基本有四大特征:人文性、包容性、伦理型、和谐型。(务实精神) 第一编制度文化 第一章经济制度 1、经济结构特点:1、耕织结合的小农经济在经济结构中长期占据主导地位,以生产粮食为主,家庭手工业只是维持生计的补充手段。 2、中国古代除农村封建土地所有制结构外,又存在城市经济结构。 3、出现游牧经济结构,占第二主导地位。 2、商品经济难发展的原因:1商品经济不能摆脱农业社会经济结构和牧业社会经济结构的制约 2,官商盛行; 3,城镇中形成的手工业行会制度,具有很强的封建性、家族性。 4商人经商致富后,往往喜好置田产、开当铺、或放高利贷使利润增值。 3、中国传统经济思想:重本抑末、重义轻利。 P24 第二章政治制度 1、秦朝以来所确立的封建中央集权制的君主专制政体,延续了2000年之久,这种政体具有下述三个基本特征:1、君权至上 2、皇权不可转移,皇位父死子继 3、官僚系统庞大。 2、政治文明的成就:1、为君之方:亲贤远佞2、为政之道:倡导德治 3、治国之道:以民为本。

中国传统文化概论题库完整

一填空题: 1. 文化是人类和的总和,也可以称之 为。 2. 《易传》共有,包 括、、、、、、。 3. 《周易》一书容博杂,我们可以认为它是一本之书, 也是一本之书,亦或者是一本之书。 4. 儒的最原始的意义应指专门负责办理的神职人员。 5. 如果乾坤两卦表征中国传统文化的基本精神,则乾卦代表的是儒家的,坤卦则代表道家的。 6. 优秀传统对于一个民族来说,具有和 等的积极作用。 7. 通行本的《周易》一书由和两部分组成。 8. 中国传统文化就其渊流来说可以理解为三教合流的过程,三教 指、、。 9. 宗法制形成于代,代以后名存实亡。 10.儒墨两家都提倡爱人,但具体所指不同,儒家之爱是 有,墨家之爱是指。 11、就儒道释三教的关系言,我们可以认为在中国传统文化发展 的历史中存在的趋势,也可以认为是以吸收外 来文化的结果。 12、“庄周梦蝶”、“朝三暮四”说明了庄子的思想。

13、古代人性论中,影响较大的有的“性善论”、的 “性恶论”及的“性三品说”。 14、《系辞传》中有学易的四圣道,即、、、四 条学习《易经》的门径。 15、人性论是中国的主要理论之一。 16、孟子四端说,认为人之仁义礼智四德皆有其开端,其中 仁之端,义之端,礼之端,是非之心智之端。 17、文化传统,是指由历史沿传而来的或。 18、可以将文化概括为四个层次结构, 即、、、。 19、讲人的文化,突出人的命题的思想或流派,我们称之 为。 20、中国的人文主义,出现在古代。它是一种学说,提倡 和谐,追求道德,以为主。 21、是一个地方的人在思考问题和解决问题时所习惯 采用的方法。 二、选择题 1. 对于传统文化,我们应持的态度。 A. 整理国故 B.全盘否定 C.完全肯定 D.批判继承 2. “庄周梦蝶”、“朝三暮四”说明庄子的哲学思想。

中国文化通论复习提纲完整版

中国文化概论复习题纲 主要看每章节后面的名词及思考题。下面这些在课堂上基本讲到,只有“三纲五常”和“中庸”没有解释,但涉及到。另补充“中国古代蒙学读物的特点”。1、“文化”一词的古代解释 文:五色交错的纹理。引申为包括语言文字在内的各种象征符号及其载体——文物典籍。化:改变、化育。引申为通过教育使人得到改变,文明程度提高。 文化:精神领域内的文治教化。即用道德伦理、诗书礼乐来教育、改造人群。引申为统治阶级所使用的所有文治教化的设施。包括礼乐、典章制度等。 2、人类文化史上的四大文化指什么? 中华文化系统、印度文化系统、阿拉伯文化系统、西方文化系统。 3、文化的外显模式、内隐模式 文化的外显模式主要包括哲学、法律、历史、艺术、宗教、风俗、社会制度、行为规范、语言体系等,它们以文字等符号系统或人的具体行为为载体,一般都有外壳形式。 文化内隐模式大致包括价值观念、思维方式、情感取向等,这是人们在长期的文化历史发展中积淀而成的深层的东西。 4、正确对待文化遗产的原则 即以科学的、辩证的方法审视和筛选文化遗产,批判封建性的糟粕,继承民主性的精华。 5、中国的“伦理型文化”的显著表现? 历代统治者视道德感化为政治统治的重要手段,将有助于统治稳固、社会有序的道德规范去“教化”民众,以规范社会成员的思想与行为,此即所谓“以德治国”。 强调两个人的伦理义务,要求个人服从整体。 强调个人自身的道德修养,视“修身”为立命之根本。 6、为什么说中国文化具有鲜明的主体性和善于吸收外来文化的包容性? 1)中国文化的博大精深与绵延至今,在于它的兼容并包得胸襟,在于对不同区域或民族文化的交汇与融合中,求得顽强的生存与发展。 2)对于境外文化,中国文化多能以宽阔的胸怀去迎接挑战,并加以采撷、消化和吸纳,使之成为中华文化的有机组成部分,如来自南亚的佛教于两汉之际传入中国,至隋唐达到鼎盛,佛教思想对中国社会产生了广泛的影响,但它并未取代中华文化,也无损于中国本土文化的独立性格。中华文化是以儒家文化为主体的。 7、中国文化和谐型的特点有哪些? 天人合一的思想强调人与自然要和谐相处,认为人与自然不是截然分离的对立物,人的存在于自然的存在是互为包含的。首先,天人合一思想肯定天地、万物、人是齐同的,同类相通,统一成一个整体。其次,人是“天地之心”,为万物之灵长,宇宙之精华,人要爱万物。再次,人的活动要遵从自然的法则,与自然环境和谐交融。 知行合一在古代哲学家和教育家的视野中,不仅是一个认识论的问题,更是一个伦理道德的问题。首先,主张人应该增进道德认识,提高道德实践的自觉性,反对只说不做或言过其行。其次,“知”与“行”是相互依赖、相互促进的辩证关系。 情景合一是中华民族在创造美和鉴赏美时所追求的一种境界,其深层文化内核在

中国文化概论(定稿)期末复习资料

一、广义文化和狭义文化的区别及文化结构的四层次说。 广义的文化,着眼于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又被称为大文化。狭义的文化排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,主要是心态文化,又称“小文化”。 对文化的结构解剖,有两分说,即分为物质文化和精神文化;有三层次说,即分为物质、制度、精神三层次;有四层次说,即分为物质、制度、风俗习惯、思想与价值。有六大子系统说,即物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯等。 二、中国传统政治结构对中国文化的影响。 1 是社会结构的宗法型特征导致中国文化形成伦理型范式。其正面价值是使中华民族凝聚力增强,成为礼仪之邦;其负面影响是使三纲五常的伦理说教,“存理灭欲”等成为中国文化健康发展的障碍。 2 是中国社会结构的专制型特征导致中国文化形成政治型范式。其正面价值是造就了中华民族的整体观念、民族心理上的文化认同;其负面价值是使国人存有严重的服从心态,对权威和权力迷信, 3 是宗法与专制相结合,在政治上表现为儒法合流,在文化上反映为伦理政治化和政治伦理化,突出地表现为内圣外王的心态,另一方面又造成法律意识淡薄。 三、“百家争鸣”及其影响。 百家争鸣是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现以及各流派争芳斗艳的局面。所谓“诸子百家”,其主要有儒家、墨家、道家和法家。其次有阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家等。百家争鸣是中国教育思想史和学术史上空前繁荣和极为活跃的一次盛会。史学教育家孙培青先生称“春秋战国时期的百家争鸣及其思想成果,堪称中国思想学术发展的重要源泉”。百家争鸣同时也反映了当时社会激烈和复杂的政治斗争,主要是新兴的地主阶级和没落的奴隶主之间的阶级斗争。春秋战国时期的百家争鸣是我国学术发展的重要阶段,奠定了以后中国文化的发展基础,决定其发展方向。我们现在所处的社会主义所推崇的传统文化就是百家争鸣的思想精华。秦朝所采用的治国思想是法家的思想,从汉朝开始确立了儒家思想的正统地位,以后各朝都以儒家为正统的思想。法家、儒家都是百家中的大家。百家争鸣为各朝代的统治者提供了各种治国思想,也开辟了多元文化的先河。可以说,百家争鸣的精华部分的组合是我国文化发展的源泉。百家争鸣的影响一直贯穿与整个历史发展的进程,虽然自汉开始,儒家正统。此后历代都以儒为主流。但是,百家争鸣的思想依然存在,只不过是融合进儒家的思想当中去了。儒家思想随着改朝换代的历史进程,不断完善自身的特点。为了符合统治者的治国需要,儒家思想必须不断的补充新的内容,而这些部分绝大多是从百家争鸣的精华中取得。可以说,儒家的思想是百家争鸣的一个浓缩。综上所述,百家争鸣自出现的时代起一直到现在,其所产生的影响都是不容忽视的,2000多年中国古代文化学术发展的道路、特点及其中的各种问题、思想都可以从先秦百家争鸣中追溯到其源头。可见,百家争鸣在中国文化中是起着基础性作用的。 四、儒学的发展、演变及其对中国文化的影响 。儒学的发展演变及对中国文化的影响 1.儒家思想的形成--先秦时期 孔子是儒家学派的创始人;孟子是重要奠基人;荀子继承儒家思想,同时杂

中国文化通论 古代文学

中国古代文学 中国古代文学在中国文化中的地位 (一)上古时期:文学尚未取得独立地位,但在文化活动中已经占有很大比重 ★甲骨卜辞、《易经》卦爻辞中皆有富有诗意的词句或优美歌谣。 《坤》卦: 初六:“履霜,坚冰至”。 六二:“直方”。大不习,无不利。 六三:“含章”。可贞;或从王事,无成有终。 六四:“括囊”。无咎无誉。 六五:“黄裳”。元吉。 上六:“龙战于野,其血玄黄”。 用六:利永贞。 ★春秋时期,诸侯贵族在会盟、聘问等外交活动及祭祀宴飨等国事活动中都把“赋诗”作为重要的政治手段。 [例]他日,公享之,子犯曰:“吾不如衰之文也,请使衰从。”公子赋《河水》,公赋《六月》。赵衰曰:“重耳拜赐!”公子降,拜,稽首。公降一级而辞焉。衰曰:“君称所以佐天子者命重耳,重耳敢不拜?” ★而以孔子为代表的原始儒家,更把“诗教”看成是最重要的政治教化活动之一。 子曰:“诗三百,一言以蔽之,曰…思无邪?。”(《为政》) 子曰:”《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。”(《八佾》) 子曰:“小子何莫学夫诗。诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》) (二)魏晋时期:文学觉醒,曹丕提出“经国之大业,不朽之盛事”的文学观,文学在古代文化中的地位越来越重要了,一时文人才士辈出。 (三)唐代文学发达:作家、作品之多、作家身份之复杂,为世界文化史上所罕见。 (四)在传统文化的主要载体——古代典籍中,文学所占的比重是首屈一指的。集部图书远远超过了经、史、子各类。可见,古代文学确是中国古代文化一个极为重要的一个组成部分。 中国古代文学的辉煌成就 在有文字可考的3000多年的历程中,中国古代文学也走过了三千多年的发展历程,在群星闪耀、丰富多采的中国文学史上,中国文学表现出多层次的内容,多样化的风格。诗、词、曲、赋、散文、小说、戏剧等等,交相辉映,美不胜收。 一、中国古代文学的发展历程 古代文学有悠久的历史,在3000多年的发展历程中,诗、词、曲、赋、散文、小说、戏剧等等,可谓“一代有一代之所胜”。 (一)诗歌:是中国文学中产生最早的艺术形式之一,其主要功能是抒情,艺术上追求情景交融的意境。 1.《诗经》是中国最早的诗歌总集,最早的诗篇产生于西周初年,以四言诗为主,是中国文学现实主义创作的源头。

中国文化概论总复习

中国文化概论总复习资料 一.名词解释。 1.文化:广义是指人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。 狭义的文化专指人类的精神创造,它着重人的心态部分。 2.文化事象:当一种现象以同样的形式反复出现,其中就含有规律性,成为某一历史时期、 某一国家(民族或地域)文化发展中带有典型和标志作用的事情,这些现象就称为文化事象。 3.传统文化:是对文化的传承而言的,它强调的是文化的本源和沿着这个本源传承下来的全 部文化遗产。 4.文化传统:是贯穿于民族和国家各个历史阶段的各类文化的核心精神。 5.方志时期:竺可桢将从公元1400年到1900年划为第三个气候时期,为寒冷时期,因为这 一时期明清现代我国多数地方都有了方志,对区域性的气候变化做了更为详细的记录,故而得名。 6.分封制:西周建立后,把大批同姓贵族和异姓亲信赐封到各地建立诸侯国家,史称封建, 所形成的社会制度,就是分封制。 7.永嘉之乱:永嘉五年(311年),匈奴贵族刘渊的军队攻陷洛阳,俘虏晋朝皇帝,西晋灭亡, 史称“永嘉之乱”。 8.一条鞭法:是明朝张居正主持的旨在增加国库收入、减轻民众负担的税制改革,内容是把 田赋、力役及其他名目繁多的杂税合成一条,统一按田亩数量征收,同时还简化了征收手续。 9.儒户:是元朝根据宗教派别划分出的户籍,与佛教、道教、穆斯林、景教、阴阳先生、萨 满教巫师户同等级。 10.中国的生产经济文化:指在中国传统的农耕自然经济的基础上,所产生、发展和连续传承 的一种社会文化形态,又称农业文明。 11.家庭:指共同居住、经济协助、有血缘关系的社会集团。 12.家族:是由出生和婚姻形成的亲属关系,里面包括血缘关系和姻缘关系。 13.赌胜:实质是打赌,碰运气,刺激人们从感官上接近神、共享神佑的愿望。如触摸某寺庙 山门前的某一动物形状或形态殊异的一小块建筑物,表示能得到一种定向的神赐。 14.宗法制:是中国古代维护贵族世袭统治的一种制度,由父系家长制演变而成,到周代渐趋 完备。 15.分封制:是与宗法制密切相关的封建制度。简言之就是分地以封诸侯。国王将土地分封给 诸侯,诸侯将所得的土地分封给大夫,大夫又将它分封给士,士则直接组织庶人进行生产活动。 16.春秋决狱:即以《春秋》的精神与事例附会法律,《春秋》经义不但成为法律的补充,其 权威性甚至还高于法律。其重要原则,就是重视心理动机的判定。以善恶动机论罪,为人们的主观臆断打开了方便之门。 17.整体思维:是指把天地、人、社会看做密切贯通的整体,认为天地人我、人身人心都处在 一个整体系统之中,各系统要素之间存在着相互依存的联系。 18.类比思维:是指依据事物的外部特征或内在属性进行比照与联系的思维方式。 19.辩证思维:就是运用对立统一的观点、方法来认识、分析各种自然现象及其变化。 20.中庸:是中国传统文化的最高价值原则,其含义是指可常行常用的最高的德。 二.选择题知识点。 1.文化的界定。文:①本义是“错画”,也就是花纹。②引申为后天形成的品德、修养。③ 在政治领域里,引申为“文治教化”。④天文指的是自然现象和规律,人文指的是社会现象和规律。“化”的本义是改易。

中国传统文化概论试卷A及答案

. .. . . 中国传统文化概论试卷A及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 1.下列选项中属于狭义文化产品的是() A.生产工具B.生活器具C.运输工具D.典籍 2.人类文化发展过程中呈现出的某种外部状态和联系是() A.文化现象B.文化事象C.文化思潮D.文化产品3.青藏高原地区居住于黄河上游河、潢谷地的羌族人,在西汉时称为()A.西夏B.西戎C.西狄D.西羌 4.在世界古代文明中,古埃及和巴比伦文明毁灭了。其重要原因是()A.与地理条件有关B.与气候条件有关 C.与社会条件有关D.与生活条件有关 5.《阿房宫赋》的作者是() A.李白B.杜甫C.杜牧D.孟浩然 6.中国文化的源泉是() A.三代文化B.先秦文化C.秦汉文化D.唐宋文化 7.陶器的烧制,直接带出的另一项具有重大意义的手工业是() A.铁器制造B.铜器制造C.青铜器制造D.铝器制造 8.我国古代天子宣明政教的地方是() A.金銮殿B.宗庙C.天坛D.明堂 9.下列选项中,对血亲五服制的正确表述是() . . . w

A.以本人为基准,向上推四代的直系亲属称祖先 B.以本人为基准,向上、下各推二代,向上推二代的直系亲属称祖先 C.以父族二、母族二、妻族一为五服 D.以父族三、母族二为五服 10.清明节俗的中心内容是() A.会亲友B.家族饮宴C.祭祖扫墓D.散祭神 11.西周以后,文献中频繁出现“皇天”、“上天”、“ 天”、“昊天”、“苍天”,表明一种信仰已广泛流传,这种信仰是() A.日崇拜B.月崇拜C.鬼魂崇拜D.上帝崇拜 12.孔子伦理思想的核心是() A.仁、义、礼B.孝、悌、忠C.礼、智、信 D.恭、敬、诚 13.《中国拉丁化字母草案》的作者是() A.赵元任B.章炳麟C.瞿秋白D.钱玄同 14.下列佛学宗派中,属于中国化佛学宗派的是() A.天台宗B.法相宗C.律宗D.密宗 15.20世纪80年代新儒家的代表人物是() A.梁漱溟B.徐复观C.唐君毅D.杜维明 二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分) 16.中国文化属于() A.民族文化B.国别文化

中国文化通论复习、考试资料

绪论 一、文化得含义 文化得定义,往往仁者见仁智者见智。西汉刘向《说苑·指武》:“凡务之兴,为不服也,文化不改,然后诛。”其中文化得含义指封建王朝得“文化教化”,用诗书礼乐等教化世人,大体上说基本属于精神文明范畴。 在吸收了西方细想后,被赋予新得含义。 第一,物质文化。人们物质生产活动方式与产品得综合。诚如杜甫在《忆昔二首》中描绘得那样“稻米流脂粟米白,公私仓廩俱丰实”。 第二,制度文化。人类在社会实践中组成得各种行为规范及各种组织形式所构成得。如魏晋南北朝“九品中正制”。 第三,行为文化。人类社会实践中在人际交往中得行为习惯,往往就是礼俗、民俗、风俗等形态出现得行为规范。如重阳节登高、赏菊。 第四,心态文化。就是在人类实践与意识活动中形成得价值观、道德观、审美观、思维方式等。如儒家、道家等哲学思想。 二、中华文化得起源与中华名族得形成 1、中华民族与中华文化得含义 中华一词,就是由中国与华夏二名复合而成,其含义在古代与中国一词相当,在许多场合就是同义语,论地域主要就是指中原,扩而大之,及于王朝直接管辖得郡县地区;论民族,一般指汉人;中华又就是文化概念,一般就是指古人所称“礼乐冠第”得中原文化。#加例子# 2、中华文化滋生与发展得环境 (1)。。。:自然之富,物产之丰”这就是中国文明得以滋生得一个先决条件,气候类型得完备,地地貌、流域繁复,为中华文化得多样化得发展提供了有力得地理条件。 (2)。。。农业就是中国经济得主体,这就注定了中国古代文化在很大程度上就是一个农业社会得文化,中国文化得若干传统都与此有关。 (3)。。。有血缘纽带维系得宗法制度给与中国人得文化生活各方面以深刻得影响。血缘联系与社会等级关系密切交融、渗透。加大了中华文化得延续力,使之成为世界罕见得不增中断得文化系统。 三、中华文化得名族特点 (一)外在特点 1、统一性元朝朱元璋在檄文中还说到“自宋祚倾移,元以北狄入主中国,四海内外,罔 不臣服,此岂人力,实乃天授”。承认元统治中国就是符合天命,因而也就承认 它就是合法得了。 2、连续性革命家章太炎在《中华民国解》中解释说:“中国云者,以中外别地域之远近也。 中华云者,以华夷别文化之高下也。”当帝国主义阴谋瓜分中国得边疆时,边疆 各民族挺身而出,保卫祖国得主权,其中著名得如晚清云南保界运动中得云南 各民族,以明清两朝行使管辖得实证与英帝侵略者抗争,保卫了祖国得西南边 疆。

中国文化概论复习题(最终稿)

1. Eight Taoist Immortals 2. The Book of Songs 3. Sima Qian 4. The Four Literary Eminences 5. Dream of the Red Mansions 6. Huangmei Opera 7. Official schools 8. Eight-part Essay 9. Compass vehicle 10. G oldbach's Conjecture 11. Shadow boxing 12. Spring Festival 13. Cowherd and Weaver Maid 14. Efang Palace 15. Beijing quadrangles 1.The Eight Taoist Immortals were popularly worshipped by Taoist believers as well asordinary people. They were Han Zhongli, Zhang Guolao, Lu Dongbin, Tieguai Li, He Xian'gu, Lan Caihe, Han Xiangzi and Cao Guojiu. 2.The Book of Songs is a collection of China's 305 oldest poems from the early Western Zhou Dynasty to the middle Spring and Autumn Period, and is regarded as the earliest realistic literature in China. In the light of rhythms, the works can be divided into three sections: Feng ,Ya and Song. 3.Sima Qian was the first historian to record and narrate historical events in the form of individual biographies. Records of the Grand Historian is a monumental work that recording the Chinese history from the time of the legendary figure Yellow Emperor to the Han Dynasty, over a period of about 3,000 years, in 130 chapters. 4.The Four Literary Eminences refer to the four pre-eminent poets of the early Tang Dynasty, Wang Bo, Yang Jiong, Luo Binwang, and Lu Zhaolin, the pioneers of Tang poetry. Their poems, in a refined language, boast beautiful tonal patterns and rhyme schemes. 5.Written by Cao Xueqin, Dream of the Red Mansions is the pinnacle of Chinese novels. It has long been acknowledged as the greatest novel in Chinese literature. This novel describes the prosperity and decline of a large feudal family. The central thread of the novel is the tragic love story between Jia Baoyu and Lin Daiyu. Instead of telling the love story, it taps the social origins of the tragedy through probing deeply into the characters' minds and complicated relationships. The novel contains poems, ci, lyric verse and prose essays, which fit the plot and the fate of the characters. 6.Huangmei Opera has been performed for over 200 years. It is a local opera in Anhui Province and evolved from the "Caicha Tune" (tea-picking tune) of Huangmei County, Hubei Province. The music of Huangmei Opera is its core attraction: light and lyrical. Huangmei Opera is easy to understand and learn

中国传统文化概论练习题.

中国传统文化概论习题 一、填空题: 1、中国是四大文明古国之一。漫长的历史积淀,使中国传统文化的内容十分丰富,同时又具有非常鲜明的特点。 2、中国古代社会长达数千年,其社会结构模式是一个以为主体的宗法专制社会。 3、中国传统文化,是指中华民族在漫长的历史长河中,创造的民族文化。 4、中国的传统文化是我们祖先留下的宝贵历史遗产,学习它、认识它具有的现实意义。 5、现在中华民族大家庭中的个成员是经过了漫长的历史年代迭经变动演变而成。 6、研究历史地理环境对中国传统文化的影响,主要是指环境同时也不能忽视人文环境的重要作用。 7、人类的生存是在同自然界的斗争中,通过一定的生产方式,不断为基础的。 8、中国人很早就认识到农耕的重要性。中国古代夏商周三代就都以立国。 9、农业生产的春耕夏耘,秋收冬藏,向人们反复昭示着事物的与生生不息。 10、中国古代农耕型经济的特点决定了实现国家的大统一,必须要依靠政治上,和 上的君主集权主义。 11、关于道,老子曾作过多种解释,大致有三方面的涵义:(1; (2;(3。前两种涵义表明道的,后一种涵义又表明其

。这种现象是老子哲学本身具有的,也是道家学派在尔后的发展中产生的根本原因。 12、中国传统文化包含的内容主要有如下几个方面、、 、、。 13、人类思维发展经历了、、、等历史阶段,中国的传统思维方式是一种。 14、阶级产生以来,人类走着大体相同的道路,都是以为纽带建立起来的组织形式。 15、马克思曾大致把君主专制分为两种类型,即以英、法、德等为代表的欧洲型和以 为代表的东方或亚洲型。 16、中国君主专制出现的年代先于世界各国,早于近两千年。 17、以宗法色彩浓厚和君主专制高度发达为主要特征的社会结构,对中国传统文化的影响是巨大的。 18、中国历代学者往往以“”来概括发明并使用文字以前的历史阶段,而这一遥远的文化期正是中国文化发端的初始阶段。 19、文化的实质性含义是“人化”或“”。有了人,就开始有了历史,也开始有了文化。 20、春秋战国是一个“”的时代,周天子权威失坠,诸侯们云含雾集,竞相争霸。 21、公元前722年,在犬戎咄咄逼人的攻势下,周平王从关中盆地丰镐东迁到的洛邑,从而揭开了春秋战国的帷幕。