AVO分析方法及Geoview软件

第三篇储层参数AVO 分析

随着油气勘探与开发程度的加深,常规的地震勘探方法难以检测地层油气藏的存在,这

时可以使用AVO 技术来辅助检测油气。AVO 技术最初用于识别“亮点”等振幅异常,随着

近几年来计算机技术的发展和应用,使AVO 技术在油气勘探领域中拥有越来越广泛的应用。

这里将从AVO 的理论基础出发,介绍Zoeppritz 方程及其近似式,之后将介绍AVO 分析属

性,如截距、梯度、流体因子等。最后利用Geoview 软件分别对模型和实际数据进行测试。

1、Zoeppritz 方程及其近似式

1.1 Zoeppritz 方程

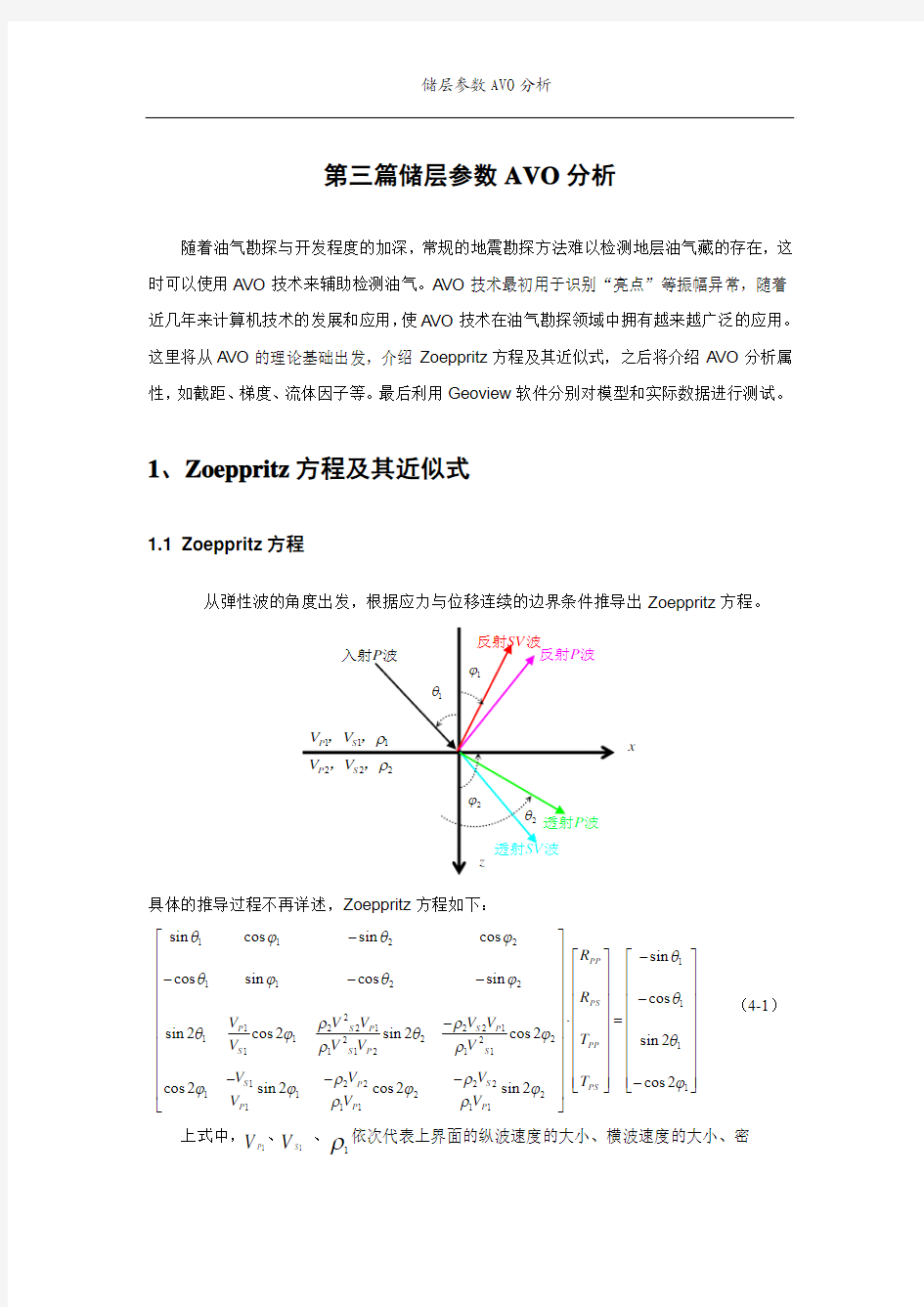

从弹性波的角度出发,根据应力与位移连续的边界条件推导出Zoeppritz 方程。

具体的推导过程不再详述,Zoeppritz 方程如下:

11221

12222212211112222111211122221122111

11sin cos sin cos cos sin cos sin sin 2cos 2sin 2cos 2cos 2sin 2cos 2sin 2PP PS S P S P P PP S S P S S S P PS P P P R R V V V V V T V V V V V V V T V V V θ?θ?θ?θ?ρρθ?θ?ρρρρ????ρρ-????????---???????-????????---?????1111sin cos sin 2cos 2θθθ?-??????????-????=????????????????????-??? (4-1) 上式中,V P 1、V S 1 、ρ1依次代表上界面的纵波速度的大小、横波速度的大小、密

x

z 1

θ1

?2?2θ波入射P P 反射波SV 反射波SV 透射波

P 透射波

111

P S V V ρ,,222P S V V ρ,,

度的大小;V P 2、V S 2、ρ2

依次代表下界面的纵波速度的大小、横波速度的大小、密度的大小;PP R 、PS R 、PP T 、PS T 依次代表纵波反射系数的大小、转换横波反射系

的大小、纵波透射系数的大小、转换横波透射系数的大小。

1.2 Zoeppritz 方程近似式

Zoeppritz 方程允许我们推导出一个以角度为函数的反射的P 波的精确平面波振幅,但

是并没有给我们这些幅度是怎样与不同的物理参数相联系的这样的一个直观的理解。多年来

对Zoeppritz 方程做过许多的近似,最初是由Bortfield 在1961(地球物理勘探,V.9,p.485-502)

年做的。他的公式被Richards 和Frasier(地球物理,1976,6)以及Aki 和Richards(定量地震

学,1980).

1.2.1 Aki,Richards 和Frasier 近似式

Aki,Richards 和Frasier 的近似式很有吸引力是因为该方程可以写成三项,第一项涉及P

波速度,第二项涉及密度,第三项涉及S 波速度。他们的公式可以写成:

ββ

ρρ

αα

θ?+?+?=c b a R )( (4-2)

其中)(θR 表示随入射角变化的PP 波反射系数,θβρα,,,表示平均P 波速度,平

均密度,平均S 波速度,及透射角的平均角度。同样,βρα???,,是界面两侧P 波速

度,密度,S 波速度的变化量。

1.2.2 Shuey 近似方程

Shuey(地球物理50,609-614,1985)发表了一个更接近Zoppritz 方程的近似式形式,它包

含了σρα,,(泊松比)。他的方程由下式给出:

)sin (tan 2sin ])1([)(22220θθααθσσθ-?+-?+

+=A R R R p p (4-3) 这里: 12-= )(σσσσσσ?+=2/21

ρραααασσ/+// B=???--+-=,121)

1(20B B A

Shuey 在这里提出了反射系数的A VO 截距与梯度的概念,他证明了相对反射系数随入

射角的变化梯度主要是由泊松比的变化来决定的。现在假设030<θ,

13/10-==A ,即σ,我们可以得到:

θθσθ22sin sin ]4/9[)(G R R R R p p p +=-?+= (4-4)

式中的G R p 和分别叫做截距与梯度。那么有:

)

(G R p +=?9/4σ (4-5) 上面的式子表明:在上、下两层介质的纵波阻抗一定时,泊松比差σ?对反射振幅随入

射角的变化影响很大,σ?越大振幅随入射角的变化越大。

1.2.3 Smith 和Gidlow 近似方程

这个近似方程是基于Aki 和Richards 方程,由Smith 和Gildow(地球物理勘探

35,993-1014,1987)给出的,他们用这个近似方程在校正的地震道集上进行加权叠加得到关于

储层的岩石物理性质。他们给出的方程如下:

θα

αθρρββαβρρααθ2222tan 21sin }2{2}{21)(?+?+?-?+?=R (4-6) 之后将利用Gardner 的方程以去除对于密度项的依赖,Gardner 方程如下:

4/1αρa = (4-7)

将其求微分得到:

α

αρρ

?=?41 (4-8) 将方程(4-8)带入方程(4-6)得到:

ββ

αα

θ?+?=d c R )( (4-9)

这里: θα

βθθαβ222

2222sin 4,tan sin 2185-=+-=d c 方程(4-9)可以通过最小二乘法来获得权重以应用于地震道集来进行β

βαα??,的估计。Smith 和Gildow 还导出另外两种类型的加权叠加,伪泊松比反射率和流体因子叠加。伪泊

松比反射率定义如下:

β

βαασσ

??=?- (4-10) 对于流体因子的定义,这里先不讨论了,在后面后面的小节中会单独讨论的。

从矩阵的条件数的角度来看,两参数的Shuey 近似方程的稳定性不如Smith 和Gildow

的近似方程。并且相对于阻抗反射系数,速度反射系数的反演的不确定性更大,但是可以加

入约束条件以使问题的稳定性大大提高。

2、AVO 属性分析

2.1 截距与梯度

A VO 交会图是利用A VO 属性之间的相互依赖关系所反映的背景趋势,从而进行定性的

A VO 分析的一种技术。它具有形象简单的特点,也是一种检测AVO 响应的理想方法。A VO

交会分析的优点就是能突出由烃类因素引起的异常现象,针对不同类型的储层及孔隙填充物,

具有不同的AVO 响应,人们提出了不同类型的交会图,其中截距-梯度(G R p -)交会图

是一种理想的检测与岩性及不同流体类型相关的A VO 响应差异的方法,同时根据G R p -交

会图的特征将砂岩分类,分析它们的物理特征,确定其是否为有利的油气储层。

2.1.1 截距与梯度的提出

国内外有许多对Zoeppritz 方程的近似,最常用的是Shuey 的近似:

)sin (tan 2sin ])1([)(22220θθα

αθσσθ-?+-?++=A R R R p p 当角度030<θ时,上式可以简化为:θσσθ220sin ])1([)(-?+

+=A R R R p p , 还可写成:θθ2sin )(G R R p +=,其中2

0)1(σσ-?+=A R G p . 这里:p R 称为截距(实际上也是P 波反射率),G 称为梯度。

2.1.2测井属性交会图

在Windhofer(1993),属性交会图技术应用于Campbell-2井(该井来自位于澳大利亚的巴

罗岛附近的Campbell 区)。方法是利用来自Campbell-2井的测井曲线来建立合成模型,然

后从模型中获取属性。

图4-1显示了他们的结果,图中的方块表示井中的湿趋,星号表示的是油气柱值,另外

注意到“湿趋”似乎落在一条直线上。

图4-2显示了一个模型研究的结果,做这个模型研究是为了“校准”井值,在交会图中,

这个模型由以下方式指示 :

含气砂岩的底

含气砂岩的顶含水砂岩的顶

---BG TG TW

注意到含水砂岩很好的落在了最初的湿趋线,令人惊讶的是,来自Campbel 井的含气

砂岩比在模型上指示的还要更加的异常。

图4-1.Campbel-2梯度-截距交会图,在由星号显示的烃柱和由虚线显示的解释“湿趋”

内,1500ms-1700ms 用点表示。

图4-2.Campbel-2 模型。含气砂岩的顶模型(TG1-TG4)、含气砂岩的底模型(BG1-BG4)、

含水砂岩模型(TW1-TW4)模型的截距-梯度交会图。对于Campbel-2,含气砂岩的顶、油

水接触点和“湿趋”为了对比重新画了。

2.1.3 地震和测井属性交会图

接下来的步骤是把实际的数据加到图中,这个在Foster(1993)中有描述,他们也推导出

一个方程显示了为什么在“湿趋”上可以观察到线性拟合。在他们的推导中,利用了Castagna

的泥岩方程(这里展示了微分后结果)。

s V ?=?αρ (3-32)

以及 Gardner 方程(这里也只展示了微分后的结果):

p p

V V ?=?βρρ

(3-33)

这将有如下的关系(由Aki-Richard 近似开始):

]))(84(1][1[2p

s s p p p p V V V V V V R G αρβρβ+-+= (3-34) (注意到这里用p R A 代表,G B 代表)。

因此在烃类缺失的情况下,由Aki-Richard 方程预测的线性趋势可以在测井曲线上看到。

图4-3显示了在一套来自测井曲线的封闭值的拟合。也显示了来自井中含气砂岩的异常值和

对是对湿趋的一个直线拟合。

图4-3 结果与图4-2中显示的相似,但是值却是使用封闭曲线得来的。

2.1.4 从交会图获取截面

之前显示的交会图的一个问题是很难知道在交会图上的那些点来自哪里,当然你可以用

颜色标注它,这项工作适用单井道,但是对于地震数据是有困难的,这个地震数据其窗口

CDP 和时间都定义了。Verm 和Hilterman 的想法是辨认交会图上的异常点,然后以地震截

面的的形式展示出来。,最好的解释是利用来自他们论文中的一个例子。记住他们用到如下

形式的方程:

θσσθθ222sin )

1(cos )(-?+=p R R (4-34) 图4-4展示了这两个属性的交会图。

图四

Verm 和Hilterman 讨论了交会图的最后一个应用。他们展示了他们可以把第二类异常转

化为第三类异常。在展示这个之前,我们先重新回顾一下Rutherford 和Williams 的分类体系:

注意到第二类异常不能利用乘积G R p *来显示,但是如果对交会图做一个旋转

那么结就是把它转化为第三类异常。

2.2 流体因子

随着地震勘探工作的深入开展,尤其是多波多分量地地震勘探、A VO 等技术取得长足

发展,人们希望从地震资料中获得更多的储层流体的信息。在储层流体预测中,人们提出了

不同的流体因子直接指示储层流体,不同的流体因子对储层流体的敏感性不同,如Fatti 等定

义的与纵横波反射系数有关的流体因子F ?、Castagna 等提出的A VO 流体指示因子s

p R R -泊松比反射系数含流体砂岩

垂直入射反射系数页岩

含气砂岩

以及Smith 等对其改进后的指示因子s p R R 63.0-、Goodway 等提出的lamda-mu-rho 拉梅常

数流体因子,Russell 等提出的f ρ流体识别因子、Eissa 等在Murphy 所做工作的基础上提出

的孔隙模量法、Dillon 等采用的直接烃类指示(DHI )的波阻抗差分法,以及目前广泛使用

的利用AVO 属性(截距和梯度)交会分析的背景趋势法和“泥岩线”法等,国内宁忠华等

也提出了具有波阻抗量纲的一次方和二次方的流体因子FSFIF FIFI σσ和,此外还有基于地震

属性技术的储层预测法等。如此繁多的流体因子和流体识别方法都有一定的效果,但在实际

情况中如何选择合适的高灵敏度流体识别因子,目前为止 ,任缺乏理论指导和不同的应用

条件和区分灵敏度的系统分析。下面将介绍Smith 和Gildow 及Russell 提出的流体因子。

2.2.1 Smith 和Gildow 提出的流体因子

利用Zoeppritz 方程的近似方程:Shuey 近似方程式,当入射角较小的时候即(030<θ),

那么Shuey 近似式就可以写成截距p R 与梯度G 的形式。即:

θ2sin G R R p += (4-35)

Smith 和Gidlow 指出一般的情况下利用单一的的截距p R 或梯度G 的属性,都不能很好

的识别流体,但是把这两个参数联合起来,并经过适当的改变就可以得到用于识别流体的物

理量,从而预测有利的含油气区,即应用流体因子角识别流体的方法,这是在对Shuey 的两

项近似式(4-35)分析之后得出的结论。所谓的流体因子角(fluid factor angle )f θ就是当

储层为含水砂岩时,Shuey 的两项近似式的反射系数为零时的入射角。此时,流体因子就是

含油气情况下,在入射角为流体因子角度f θ时的反射系数值,可以用流体因子角和截距p R 、

梯度G 来表示:

f p Factor Fluid G R R θ2_sin += (4-36)

从以上可以看出,流体因子角取决于储层含水时的物性。当储层含水时,流体因子是零。

所以:

w w f G P /sin 2-=θ (4-37)

这里w w G P 与是储层含水时的截距与梯度。

从公式(4-35)和(4-36)可知,Smith 和Gidlow 提出的以流体因子角表示的流体因子

(Factor Fulid R _)是Shuey 近似的特殊情况。

此外,这里将介绍一下Smith&Gildow(1987)等提出用加权叠加方法估计流体因子和检

测气层,这里使用ARCO 泥岩方程(这是一条直线拟合,适用于含水碎屑岩): βα16.11360+= (速度单位是s m /) (4-38)

上式求微分可得到:

βα?=?16.1 (4-39)

(4-39) 可以写成比率的形式:

β

βαβαα

?=?16.1 (4-40) 然而方程(4-40)只适用于液体情况下,对于碳氢储层,并不适用,定义一个“流体因

子”残留:

ββαβαα?-?=

?16.1F (4-41) 如果5.0=α

β,则: ββ

αα

?-?=?58.0F (4-42)

2.2.2 Russell 提出的流体因子

为了更准确直观的确定流体的范围,许多学者应用叠前反演结果进行流体识别,其中比

较常用的是由Biot-Gassmann 理论推导得到的流体因子(Russell,2003)。

22s p f cI I -=ρ (4-43)

这里s p dry s p V V V V c 和,)/(2

=是局部干岩石的纵波和横波速度。

在表达式中,关键是如何估计合适的C 值,而且很明显C 的取值范围依赖于所研究的

目的层,一般C 的值在1.333和3之间变化(Russell,2003)。

3、模型试算与实际应用

AVO技术是叠前振幅分析技术,对叠前数据进行反演和估算AVO属性参数,从而建立AVO 的标志,来检测油气。AVO分析的最终目的是从需要研究的岩层的地震反射波中获得弹性参数,它包括正演和反演。通过AVO正演可以提取属性参数作为地震资料的参照物。当下提高野外实际地震数据的有效途径是广角反射法,使得研究广角反射波越来越受到人们的欢迎。AVO反演方法可以用来反演目的层的岩性参数,来估测岩性和烃类。

3.1 模型测试

首先是利用marmousi2软件,做出一个地质模型,并得到它的道集数据,以及密度和和纵横波资料。并可以利用Fimage软件把这些资料显示出来,现以道集数据和密度为例,来显示其地质模型如下:

图 5-1 密度和道集在Fimage软件上的显示

图5-2 道集数据在Fimage软件上的显示

从以上的两幅的图片中可以看出,在400ms-430ms(其对应的深度是400m-430m)处有一含气层,在720ms-750ms(对应的深度是710m-740m)处有一含油层。

现在利用Geoview软件对以上的资料进行分析,首先我们需要读入井的资料,但是这里并没有井的资料,通过编程可以从密度资料中获得一套井(井的名字命名为Well_1)的资料,该井的位置是在CDP200,x,y的坐标分别是600000,755000.输入道集数据,并把井标注在其对应的位置。如下:

图5-3 道集数据

接下来这一步就是进行叠加、提取地震子波、井相关处理、合成超级道,之后就是进行

单井模拟,合成地震记录,通过标定层位对比合成记录与超级道记录,来进行时深校正,结果如下:

图5-4 层位标定对比

图5-5 层位的相关性显示

结果显示,两者的相关性较好。接下来产生A VO属性体,如下:

图5-6截距与梯度的显示

从图中可以看到在400ms-430ms及710ms-740ms处,有明显的异常。

图5-7 缩放泊松比的显示

图中也可以看到明显的异常。

图5-8 流体因子的显示

图5-9 截距的显示

图5-10 梯度的显示

接下来进行A VO交会图的分析,如下:

图5-11 截距和梯度交会图

图5-12 界面的显示

在图中对应的位置可以看到明显的异常。再把交会区域注释在二维的数据体上,如下:

图5-13 交会区域在二维数据上的显示

最后是在超级道的基础上提取角道集,如下:

图5-14 提取的角道集

3.2 实际资料的应用

3.2.1AVO模拟

这里首先读入测井曲线资料,命名该井的名字是Colony_well,该井在633m-640m是一个含气砂岩层,由于合成记录需要纵横波及密度资料,该井缺少横波资料,将利用Castagna

的泥岩公式,求得转换横波资料。

由于这求得的并不是真正的横波速度,还需进行FRM处理,最后得到纵横波及密度资料如下:

图5-15 纵横波资料及密度

由于此时还缺少三个重要信息:地震子波、地震几何、以及时深转换信息。

这些将从地震数据中获得,因此首先把井的P波速度插入在CDP330处,如图5-16:我们可以看到井资料与地震数据连接的并不是很好。因此将进行井相关处理,包括子波提取,标定层位等得到井相关后的资料如图5-17:最后利用Zooppritz方程得到合成地震记录,并通过层位(含气砂岩层)标定的方法对比合成地震记录与实际记录如图5-18,5-19。如下:

图3-16 过井地震剖面

从图中可以看到:井资料和地震记录连接的不是很好。需要进行井相关处理

图3-17 井相关处理得到的结果

合成地震记录,通过层位标定,进行时深校正。

3-18 层位标定对比合成记录与地震记录

5-19 显示结果

可以看到合成记录的层位与实际层位的相关性很好。

3.2.2A VO对二维数据的分析

这里将在超级道(提高信噪比)中并利用P-wave_corr进行AVO相关属性的分析,如图5-20、5-21。再用交会图的方式来分析截距与梯度,如图5-22、5-23。为了能在整个道集中看到选择的区域,把交会区域标注在二维数据体,再以Cross Plot(交会图)作为数据体来进行属性分析,如图5-24、5-25、5-26。最后由超级道产生的角道集,如图5-27。

工作分析方法及案例

1工作分析方法介绍 观察法是工作人员在不影响被观察人员正常工作的条件下,通过观察将有关的工作内容、方法、程序、设备、工作环境等信息记录下来,最后将取得的信息归纳整理为适合使用的结果的过程。 采用观察法进行岗位分析时,应力求结构化,根据岗位分析的目的和组织现有的条件,事先确定观察内容、观察时间、观察位置、观察所需的记录单,做到省时高效。 观察法的优点是:取得的信息比较客观和正确。但它要求观察者有足够的实际操作经验;主要用于标准化的、周期短的以体力活动为主的工作,不适用于工作循环周期长的、以智力活动为主的工作;不能得到有关任职者资格要求的信息。观察法常与访谈法同时使用。 访谈法是访谈人员就某一岗位与访谈对象,按事先拟定好的访谈提纲进行交流和讨论。访谈对象包括:该职位的任职者、对工作较为熟悉的直接主管人员、与该职位工作联系比较密切的工作人员、任职者的下属。为了保证访谈效果,一般要事先设计访谈提纲,事先交给访谈者准备。 访谈法通常用于工作分析人员不能实际参与观察的工作,其优点是既可以得到标准化工作信息,又可以获得非标准化工作的信息;既可以获得体力工作的信息,又可以获得脑力工作的信息;同时可以获取其他方法无法获取的信息,比如工作经验、任职资格等,尤其适合对文字理解有困难的人。其不足之处是被访谈者对访谈的动机往往持怀疑态度,回答问题是有所保留,信息有可能会被扭曲。因此,访谈法一般不能单独用于信息收集,需要与其他方法结合使用。 问卷调查是根据工作分析的目的、内容等事先设计一套调查问卷,由被调查者填写,再将问卷加以汇总,从中找出有代表性的回答,形成对工作分析的描述信息。问卷调查法是工作分析中最常用的一种方法。问卷调查法的关键是问卷设计,主要有开放式和封闭式两种形式。开放式调查表由被调查人自由回答问卷所提问题;封闭式调查表则是调查人事先设计好答案,由被调查人选择确定。 1.提问要准确 2.问卷表格设计要精练 3.语言通俗易懂,问题不能模凌两可 4.问卷表前面要有导语 5.问题排列应有逻辑,能够引起被调查人兴趣的问题放在前面

企业工作分析中的常见问题及解决方法

企业工作分析中的常见问题及解决方法 一、员工恐惧 员工恐惧,是指由于员工害怕工作分析会对其已熟悉的工作环境带来变化或者会引起自身利益的损失,而对工作分析小组成员及其工作采取不合作甚至敌视的态度。 一般而言,如果在工作分析过程中,工作分析小组遇到以下一些现象,我们就认为存在员工恐惧: 访谈过程中,员工对工作分析小组的工作有抵触情绪,不支持其访谈或调查工作; 员工提供有关工作的虚假情况,故意夸大其所在岗位的实际工作责任、工作内容,而对其他岗位的工作予以贬低。 造成这些现象的原因,我们认为主要有以下几个方面: 首先,员工通常认为工作分析会对他们目前的工作、薪酬水平造成威胁。因为在过去,工作分析一直是企业在减员降薪时经常使用的一种手段。在过去,企业如果无缘无故地辞退员工,无疑会引起被辞退者的控告、在职者的不满和恐惧;如果无缘无故地降低员工工资,同样会引起员工的愤慨,从而影响员工的工作绩效。但如果企业的这些决定是在工作分析基础上做出的,它就有了一个所谓的科学的理由。因此员工就对工作分析存在着一种天生的恐惧之情; 其次,为提高员工生产效率,企业也经常使用工作分析。在霍桑实验中,实验者发现员工在工作中一般不会用最高的效率从事工作,而只是追从团队中的中等效率。这是因为员工不仅仅有经济方面的需求,更有团队归属需求。而且,员工认为,如果自己的工作效率太高,上级会再增加自己的工作强度。因此,员工对工作分析的恐惧也有其现实意义。 企业或者工作分析专家想要更为成功地实施工作分析,就必须首先克服员工对工作分析的恐惧,从而使其提供真实的信息。一个较为有效的解决方法就是尽可能将员工及其代表纳人到工作分析过程之中。 首先,在工作分析开始之前,应该向员工解释清楚以下几方面的内容: 实施工作分析的原因; 工作分析小组成员组成; 工作分析都会对员工产生何种影响; 为什么员工提供的信息资料对工作分析是十分重要的。因为只有当员工了解了工作分析的实际情况,并且参与到整个工作分析过程中之后,才会忠于工作分析,也才会提供真实可靠的信息; 最后,但也是最重要的,工作分析小组也许应该做出书面的承诺,企业绝对不会因工作分析的结果而解雇任何员工,决不会降低员工的工资水平,也决不会减少整个企业工作的总数。 其次,在工作分析实施过程中和工作分析完结之后,也应及时向员工反馈工作分析的阶段性成果和最终结果。以上这些措施也许会让工作分析专家可以从员工那里获得更为可靠、全面的信息资料。 二、动态环境 动态环境指的是由于经济和社会等的变化发展,引起企业内外部环境的变化,从而引发的企业组织结构、工作构成、人员结构等不断的变动。 外部环境的变化。当今的社会是高速发展的社会,有人曾这样描述过:“当今社会,惟一不变的就是变化。”企业作为社会的基本构成单元,也是处于高速变化当中的。当我们为了更好地管理企业而进行工作分析时,却往往会因组织的变革所引发的工作变革导致这些工作分析的成果不能适应于企业现在的实际状况,而只能被束之高阁; 企业生命周期的变化。企业处于不同的企业生命周期,其战略目标也相应地会有所不同。在处于幼稚期时,企业追求的可能仅仅是生存,与此相应的,企业重视的是那些研发人员,公司中大量存在的岗位就是研发岗位,研发人员的主要职责就是研究出新颖的产品;而当企业在市场中站稳脚跟进入发展期后,其目标就会相应改变。追求的可能是企业的市场占有率,市场营销也就逐渐提高到管理日程上来,营销策划人员也会相应增加,其主

大气环境质量监测分析方法

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 大气环境质量监测分析方法 大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。 关键字:大气环境质量监测分析方法 大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。 大气中常见的污染物有总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总烃、铅、氟化物、臭氧和苯并[a]芘。 颗粒物质的测定:颗粒物质是大气污染物中数量最大、成分复杂、性质多样、Σ害较大的一种,它本身可以是有毒物质,还可以是其他有毒有害物质在大气中的运载体、催化剂或反应床。在某些情况下,颗粒物质与所吸附的气态或蒸气态物质结合,会产生比单个组分更大的协同毒性作用。所以,对颗粒物质的研究是控制大气污染的一个重要内容.大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。 其中,颗粒物浓度的测定最常用的是重量法,原理是:使一定体积的空气进入切割器,将大于某一粒径的微粒分离,小于这一粒径的微粒随着气流经分离器的出口被阻留在已恒重的滤膜上。根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算出颗粒物浓度,以mg/m3表示(m3指标准状况下)。 二氧化硫的测定:大气中的含硫污染物主要有H2S、SO2、SO3、CS2、H2SO4和各种硫酸盐。他们主要来源于ú和石油燃料的燃烧、含硫矿石的冶炼、硫酸等化工产品生产排放的废气。

软件需求分析方法

需求分析方法 一需求分析概括 需求分析应该先了解宏观的问题,再了解细节的问题。 一个应用软件系统(记为S)的涉及面可能很广,可以按不同的问题域(记为D)分类,每个问题域对应于一个软件子系统。 S={D1,D2,D,…Dn} 问题域Di由若干问题(记为P)组成,每个问题对应于子系统中的一个软构件。 Di={P1,P2,P3,…Pn} 问题Pi有若干个行为(或功能,记为F),每个行为对应于软构件中的实现接口。 Pj={F1,F2,F3,…Fk} 需求说明书应该对于那些只想了解宏观需求的领导和需要了解细节的技术员都合适。在写需求说明书时,应该注意两个问题: 1.最好为每个需求注释“为什么”,这样可以让程序员了解需求的本质,以便选用最合适 的技术来实现此需求 2.需求说明不能有”二义性”,更不能前后矛盾。如果有二义性或前后矛盾,即要重新分 析此需求。 二需求分析方法论 第一阶段:“访谈式”

第一阶段是和具体用户方的领导层、业务层人员的访谈沟通,主要目的是从宏观上把握用户的具体需求方向和趋势,了解现有的组织架构、业务流程、硬件环境、软件环境、现有的运行系统等等具体情况、客观的信息。 建立起良好的沟通渠道和方式。针对具体的职能部门以及各委办局,最好能指定本次项目的接口人。 实现手段:访谈、调查表格 输出成果:调查报告、业务流程报告 第二阶段:“诱导式” 结合第一阶段的基本信息,做出简单的用户流程页面,同时结合以往的项目经验对用户采用诱导式,启发式的调研方法和手段,和用户一起探讨业务流程设计的合理性、准确性、习惯性。用户可以操作简单演示的DEMO,感受整个业务流程的设计合理性、准确性等等问题,以及提出改进意见和方法。 实现手段:诱导(拜访)、原型演示 输出成果:调研分析报告、原型反馈报告、业务流程报告 第三阶段:“确认式” 此阶段在上述两个阶段成果的基础上,进行具体的流程细化、数据项的确认阶段。这个阶段承建方必须提供原型系统和明确的业务流程报告、数据项表,并能清晰地向用户描述系统的业务流设计目标。通过审查,提出反馈意见,并对已经可接受的报告、文档签字确认。 实现手段:拜访(回顾、确认),提交业务流程报告、数据项表;原型演示系统 输出成果:需求分析报告、数据项、业务流程报告、原型系统反馈意见(后三者可以统一归到需求分析报告中)

基于Matlab的层次分析法及其运用浅析

基于Matlab的层次分析法及其运用浅析 本文通过使用Matlab软件进行编程,在满足同一层次中各指标对所有的下级指标均产生影响的假定条件下,实现了层次分析法的分析运算。本程序允许用户自由设定指标层次结构内的层次数以及各层次内的指标数,通过程序的循环,用户只需输入判断矩阵的部分数据,程序可依据层次分析法的计算流程进行计算并作出判断。本程序可以方便地处理层次分析法下较大的运算量,解决层次分析法的效率问题,提高计算机辅助决策的时效性。 标签:Matlab层次分析法判断矩阵决策 在当前信息化、全球化的大背景下,传统的手工计算已不能满足人们高效率、高准确度的决策需求。因此计算机辅助决策当仁不让地成为了管理决策的新工具、新方法。基于此,本文在充分发挥计算机强大运算功能的基础上,选用美国MathWorks公司的集成数学建模環境Matlab R2009a作为开发平台,使用M语言进行编程,对计算机辅助决策在层次分析法中的运用进行讨论。试图通过程序实现层次分析法在计算机系统上的运用,为管理决策探索出新的道路。 1 层次分析法的计算流程 根据层次分析法的相关理论,层次分析法的基本思想是将复杂的决策问题进行分解,得到若干个下层指标,再对下层指标进行分解,得到若干个再下层指标,如此建立层次结构模型,然后根据结构模型构造判断矩阵,进行单排序,最后,求出各指标对应的权重系数,进行层次总排序。 1.1 构造层次结构模型在进行层次分析法的分析时,最主要的步骤是建立指标的层次结构模型,根据结构模型构造判断矩阵,只有判断矩阵通过了一致性检验后,方可进行分析和计算。其中,结构模型可以设计成三个层次,最高层为目标层,是决策的目的和要解决的问题,中间层为决策需考虑的因素,是决策的准则,最低层则是决策时的备选方案。一般来讲,准则层中各个指标的下级指标数没有限制,但在本文中设计的程序尚且只能在各指标具有相同数量的下级指标的假定下,完成层次分析法的分析,故本文后文选取的案例也满足这一假定。 1.2 建立判断矩阵判断矩阵是表示本层所有因素针对上一层某一个因素的相对重要性的比较给判断矩阵的要素赋值时,常采用九级标度法(即用数字1到9及其倒数表示指标间的相对重要程度),具体标度方法如表1所示。 1.3 检验判断矩阵的一致性由于多阶判断的复杂性,往往使得判断矩阵中某些数值具有前后矛盾的可能性,即各判断矩阵并不能保证完全协调一致。当判断矩阵不能保证具有完全一致性时,相应判断矩阵的特征根也将发生变化,于是就可以用判断矩阵特征根的变化来检验判断的一致性程度。在层次分析法中,令判断矩阵最大的特征值为λmax,阶数为n,则判断矩阵的一致性检验的指标记为:

软件需求分析重点-

软件需求分析重点 第1 章软件需求基础知识 返工的成本占了总开发成本的30%-50%,而对于返工的情况,70%-80%是国需求错误引起的。(11) 在对所有讨论问题有了更深入的了解之前不要急于回答。不能充分理解需求,就会作出过于乐观的估计,最终不可避免地陷入超支的泥潭。(13-14)造成软件成本估算失败的最主要原因包括频繁变更需求、遗漏需求、未与用户充分沟通、需求的说明不精确以及地需求的分析不透彻等。给出估算结果时,应该提供范围(最好的情况,最可能的情况和最糟的情况)或把握程度(“我有九成把握在三个月内完成”)。(14) 从产品的实际用户处收集需求这一过程是不可替代的。(18) 第2 章客户眼中的需求 某些需求问题源于混淆了不同层次的需求(业务需求、用户需求和功能需求)。(19) 要想开发出优秀的软件产品,必须以优质需求为基础精心制定计划。(20)不要指望项目涉众天生知道如何合作进行需求开发。必须花时间讨论如何最有效地进行协作。(22) 需求审阅是最有价值的保证软件质量的活动之一。(25) 需求批准过程的所有参与者都应该明白签字意味着什么,否则会出现很多问题。(25) 不可能在项目初期就能明确所有的需求,需求肯定要随时间的推移而发生变化。(26) 第3 章需求工程的推荐方法 熟练的需求分析员应具备以下特点:耐心,思维条理性强,有良好的交际和沟通能力,理解产品应用领域,并且掌握丰富的需求工作技术。(29)为每类用户选择代言人(31)

观察用户工作的过程(31) 跨项目重用需求(32) 过早地以尚不明确的需求为基础进行开销和进度评估是非常不可靠的。(37)38图表 不要期望可以线性地、顺序地完成获取、分析、编写规格说明和验证这些需求开发活动。(38) 第4 章需求分析员 相比缺乏经验的需求分析员,使用经验丰富的需求分析员能使项目所需求的工作量减少三分之一。(42) 优秀的需求分析员应同时具备出色的交流、引导和人际交待能力,具备技术和业务领域的丰富知识,以及适合这项工作的相应个性。耐心和真诚的合作愿望是关键的成功因素。(44) 需求分析员必须研究可能出错的情形。(44) 第5 章确定产品前景与项目范围 第6 章获取客户的需求 能否让开发人员更准确地了解用户需求,将决定软件需求工作能否取得成功,进而影响到软件开发的成功。(62) 项目伊始就应确定谁来担任问题的决策人。(72) 第7 章聆听客户的需求 需求开发工作的成果就是项目涉众之间就被处理的需求达成共识。(75) 需求获取的参与者在理解问题之前要抵制住诱惑,不要急于设计系统。 要强调用户任务,而不是用户界面,要强调根本需要,而不是用户表达出来的期望,这样有助于项目团队避免过早是制定设计的细节。 在软件开发中,需求获取也许是最困难、最关键、最容易出错和最需要沟通的一个环节。(76)

层次分析法的详细步骤

层次分析方法 问题1 某工厂在扩大企业自主权后,厂领导正在考虑如何合理地使用企业留成的利润。在决策时需要考虑的因素主要有 (1)调动职工劳动生产积极性; (2)提高职工文化水平; (3)改善职工物质文化生活状况。 请你对这些因素的重要性进行排序,以供厂领导作参考。 分析和试探求解 这个问题涉及到多个因素的综合比较。由于不存在定量的指标,单凭个人的主观判断虽然可以比较两个因素的相对优劣,但往往很难给出一个比较客观的多因素优劣次序。为了解决这个问题,我们能不能把复杂的多因素综合比较问题转化为简单的两因素相对比较问题呢?运筹学家想出了一个好办法:首先找出所有两两比较的结果,并且把它们定量化;然后再运用适当的数学方法从所有两两相对比较的结果之中求出多因素综合比较的结果。具体操作过程如下: 1) 进行两两相对比较,并把比较的结果定量化。 首先我们把各个因素标记为B1:调动职工劳动生产积极性;B2:提高职工文化水平;B3:改善职工物质文化生活状况。根据心理学的研究,在进行定性的成对比较时,人们头脑中通常有5种明显的等级:相同、稍强、强、

明显强、绝对强。因此我们可以按照下表用1~9尺度来定量化。 假定各因素重要性之间的相对关系为:B2比B1的影响强,B3比B1的影响稍强,B2比B3的影响稍强,则两两相对比较的定量结果如下: 为了便于数学处理,我们通常把上面的结果写成如下矩阵形式,称为成对比较矩阵。 123 1 2 311/51/3 513 31/31 B B B B B B ?? ? ? ??? (1) 2) 综合排序 为了进行合理的综合排序,我们把各因素的重要性与物体的重量进行类比。设有n件物体:A1, A2, …, A n,它们的重量分别为:w1, w2, …, w n。

常见的阴影计算模拟分析方法及其结果对比

常见的阴影计算模拟分析方法及其结果对比 作者:陆星光QQ:845064009 目前我们做光伏电站的前后排阵列阴影遮挡,障碍物阴影遮挡分析计算的时候,会采用各自的不同计算方法。本人对手头上现有的几种阴影模拟计算方法整理总结了一下,做了简单的使用介绍和对比分析。 这里我们以上海(纬度31.2度)为阴影分析地点,2米高且与水平面竖直90度角的墙作为遮挡障碍物来分析,这里考虑到正南正北朝向太简单了,我们选用障碍物朝向为南偏西45度。如下图所示的模型: 1.借助论坛上网友编制的公式表格计算(如光伏系统设计多功能软件——友哥、山 区型光伏电站布置间距计算,这里十分感谢周长友、蒋华庆等前辈大牛制作的表 格) 把以上的一些相关信息分别输入,得到以下结果:

光伏系统设计多功能软件——友哥的计算结果 (不得不说友哥的表格真心不错,功能齐全,适合各种间距计算需要,手动在蓝色区域里填写信息即可,这里我用了计算南北坡屋面计算的模块,由于障碍物垂直水平面,且南偏西朝向,所以手动做了一些数据模型优化处理) 2.使用CAD VBA的插件shadeobject,首先CAD里需要安装VBA,然后加载shadeobject 文件,加载完成即可使用。过程如下: 1)打开CAD,输入命令shr 2)输入纬度:31.2 3)选择点,这里我们随便选择一个点。 4)输入高度(这里的高度不是mm,而是需要转化过得到结果为167)167并回车 5)把得到的阴影旋转45°即可得到所需结果。最终阴影结果如下图

图中线为红色(夏至)7根,绿色(春分秋分)7根,浅蓝色(冬至)7根,同一颜色长短不一的7根射线分别代表那一天从左往右为上午9点、10点、11点、12点、13点、14点、15点时候的阴影长度。 3.使用pkpm里的一个功能模块sunlight软件做阴影计算分析(该软件可以集成在 pkpm中,也可以单独安装) 1)打开sunlight软件,新建工程。 2)使用矩形和拉伸命令绘制成模型。 3)把建好的模型转过45°角。如下图

环境监测课程教学大纲..

环境监测课程教学大纲 课程名称:环境监测课程性质:XXX 总学时:64 学分:4 适用专业:环境工程开课单位:XXX 先修课程:无机化学、分析化学、有机化学、环境微生物学 一、课程性质、目的 环境监测是环境科学、环境工程、资源与环境、给水与排水工程等相关专业本科生的一门专业基础课,是环境科学与工程学科中具有综合性、实践性、时代性和创新性的一门重要的理论与方法课程。本课程是环境科学、环境工程和环境管理各领域的基础,是环境保护和环境科学研究不可缺少的,对环境保护的各个方面具有重大影响。 按监测对象学习,本课程主要讲述水和废水监测、大气和废气监测、固体废物监测、土壤污染监测、生物污染监测、噪声监测、环境放射性监测等内容。按测定项目学习,包括汞、镉、铬、铅、砷等重金属,氰化物、氟化物、硫化物、含氮化合物,水中溶解氧、生化需氧量、化学需氧量、酚类、油类,大气中SO2、NO X、TSP、PM10、CO、O3、烃类等气态污染物,光化学烟雾等二次污染物,颗粒物,多环芳烃类、二噁英类等重要有机污染物,以及酸雨项目监测等。按监测程序学习,本课程主要讲述各类环境监测的方案设计,优化布点、样品的采集、运输及保存,样品的预处理及测定,数据的处理及信息化,监测过程的质量保证等的内容。 按监测方法学习,主要讲述化学分析、仪器分析以及生物方法;主要为标准方法和正在推广的新的常规监测技术,还介绍一些行之有效的简易监测技术,及迅速发展的连续自动监测技术等内容。 本课程的教学目的是通过对上述内容的理论教学与实践教学,使学生掌握环境监测的基本概念、基本原理及相关法规,监测方法的科学原理和技术关键、各类监测方法的特点及适用范围等一系列理论与技术问题;掌握监测方案设计,优化布点、样品的采集、运输及保存,样品的预处理和分析测定、监测过程的质量保证、数据处理与分析评价的基本技能;了解环境监测新方法、新技术及其发展趋势。培养学生今后在监测数据收集、整理和评价等方面达到独立开展工作的能力,培养学生具有综合应用多种方法处理环境监测实践问题的能力,进一步培养与时俱进、发展新方法和新技术的创新思维和创新能力。为后期课程和将来的环境科学与工程研究、环境保护工作奠定良好的基础。 二、课程主要知识点及基本要求 第一章绪论 (一)目的与要求 1.了解环境监测的目的及分类。 2.掌握环境监测的一般过程或程序。 3.掌握优先污染物和优先监测的概念。 4.了解制订环境标准的原则及制订环境标准的作用、分类、分级情况。 5.掌握大气、水、土壤等最新的环境质量标准及其应用范围;了解各类污染物的控制或

软件需求分析方法

软件需求分析(Software Reguirement Analysis)是研究用户需求得到的东西,完全理解用户对软件需求的完整功能,确认用户软件功能需求,建立可确认的、可验证的一个基本依据。 软件需求分析是一个项目的开端,也是项目实施最重要的关键点。据有关的机构分析结果表明,我们设计的软件产品存在不完整性、不正确性等问题80%以上是需求分析错误所导致的,而且由于需求分析错误造成根本性的功能问题尤为突出。因此,一个项目的成功软件需求分析是关键的一步。 一、软件需求分析理论 如果我们用数学方法来描述软件需求分析,可以将一个应用软件定义为S,可能应用软件涉及功能性问题非常广,我们用抽象化理论分析,可以划分为各个功能域,可以用D1、D2、…Dn表示,那么,我们可以用一个表达式描述为S={D1,D2,D3,…Dn} 但是,功能域Di依然存在着有若干个问题P1、P2、P3、…Pm组成,并且每个功能对应于子系统中的一个软构件,我们可以表示为 Di={P1,P2,P3,…Pm} 同样,功能Pj有若干个行为F1、F2、F3、…Fk,每个行为对应于软构件中的实现方法 Pj={F1,F2,F3,…Fk} 一个软件包含了所有功能的集合,同时包含了实现所有功能的所有方法和算法描述。需求分析是依据于用户需求,经过需求问题识别,进行分析、消化与综合,制订规格说明,评审,分为四个阶段,形成用户需求与设计同步,设计满足用户需求目标。

需求分析方法始终贯穿着吸收、同化、贯彻方法和手段,用商业化行为解决需求与实现中存在的矛盾,解决用户需求与商业化产品融通,解决规范与个性化追求。 二、软件需求分析目标 软件需求分析的主要实现目标: 1)对实现软件的功能做全面的描述,帮助用户判断实现功能的正确性、一致性和完整性,促使用户在软件设计启动之前周密地、全面地思考软件需 求; 2)了解和描述软件实现所需的全部信息,为软件设计、确认和验证提供一个基准; 3)为软件管理人员进行软件成本计价和编制软件开发计划书提供依据; 需求分析的具体内容可以归纳为六个方面:软件的功能需求,软件与硬件或其他外部系统接口,软件的非功能性需求,软件的反向需求,软件设计和实现上的限制,阅读支持信息。 软件需求分析应尽量提供软件实现功能需求的全部信息,使得软件设计人员和软件测试人员不再需要需求方的接触。这就要求软件需求分析内容应正确、完整、一致和可验证。此外,为保证软件设计质量,便于软件功能的休整和验证,软件需求表达无岔意性,具有可追踪性和可修改性。 、软件功能需求 软件的功能需求是整个需求分析最主要、最关键和最复杂的部分,它描述软件的各种可能的条件下,对所有可能输入的数据信息,应完成那些具体功能,产生什么样的输出。描述软件功能需求是应注意下面几点: 1)功能需求的完整性和一致性

Matlab建模教程层次分析法

第八章 层次分析法 层次分析法(Analytic Hierarchy Process ,简称AHP )是对一些较为复杂、较为模糊的问题作出决策的简易方法,它特别适用于那些难于完全定量分析的问题。它是美国运筹学家T. L. Saaty 教授于70年代初期提出的一种简便、灵活而又实用的多准则决策方法。 §1 层次分析法的基本原理与步骤 人们在进行社会的、经济的以及科学管理领域问题的系统分析中,面临的常常是一个由相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂而往往缺少定量数据的系统。层次分析法为这类问题的决策和排序提供了一种新的、简洁而实用的建模方法。 运用层次分析法建模,大体上可按下面四个步骤进行: (i )建立递阶层次结构模型; (ii )构造出各层次中的所有判断矩阵; (iii )层次单排序及一致性检验; (iv )层次总排序及一致性检验。 下面分别说明这四个步骤的实现过程。 1.1 递阶层次结构的建立与特点 应用AHP 分析决策问题时,首先要把问题条理化、层次化,构造出一个有层次的结构模型。在这个模型下,复杂问题被分解为元素的组成部分。这些元素又按其属性及关系形成若干层次。上一层次的元素作为准则对下一层次有关元素起支配作用。这些层次可以分为三类: (i )最高层:这一层次中只有一个元素,一般它是分析问题的预定目标或理想结果,因此也称为目标层。 (ii )中间层:这一层次中包含了为实现目标所涉及的中间环节,它可以由若干个层次组成,包括所需考虑的准则、子准则,因此也称为准则层。 (iii )最底层:这一层次包括了为实现目标可供选择的各种措施、决策方案等,因此也称为措施层或方案层。 递阶层次结构中的层次数与问题的复杂程度及需要分析的详尽程度有关,一般地层次数不受限制。每一层次中各元素所支配的元素一般不要超过9个。这是因为支配的元素过多会给两两比较判断带来困难。 下面结合一个实例来说明递阶层次结构的建立。 例1 假期旅游有1P 、2P 、3P 3个旅游胜地供你选择,试确定一个最佳地点。 在此问题中,你会根据诸如景色、费用、居住、饮食和旅途条件等一些准则去反复比较3个侯选地点。可以建立如下的层次结构模型。 目标层O 选择旅游地 准则层C 景色 费用 居住 饮食 旅途 措施层P 1P 2P 3P 1.2 构造判断矩阵

需求分析方法主要步骤

1.1主要步骤 遵循科学的需求分析步骤可以使需求分析工作更高效。需求分析的一般步骤如图2-3所示。 需求涉及的方面有很多。 在功能方面,需求包括系统要做什么,相对于原系统目标系统需要进行哪些修改,目标用户有哪些,以及不同用户需要通过系统完成何种操作等。 在性能方面,需求包括用户对于系统执行速度、响应时间、吞吐量和并发度等指标的要求。 在运行环境方面,需求包括目标系统对于网络设置、硬件设备、温度和湿度等周围环境的要求,以及对操作系统、数据库和浏览器等软件配置的要求。 在界面方面,需求涉及数据的输入/输出格式的限制及方式、数据的存储介质和显示器的分辨率要求等问题。 1.1.1获取需求,识别问题 开发人员从功能、性能、界面和运行环境等多个方面识别目标系统要解决哪些问题,要满足哪些限制条件,这个过程就是对需求的获取。开发人员通过调查研究,要理解当前系统的工作模型和用户对新系统的设想与要求。 此外,在需求的获取时,还要明确用户对系统的安全性、可移植性和容错能力等其他要求。比如,多长时间需要对系统做一次备份,系统对运行的操作系统平台有何要求,发生错误后重启系统允许的最长时间是多少等。

遗漏需求是最难修订的需求错误。 --RobertL.Glass 获取需求是需求分析的基础。为了能有效地获取需求,开发人员应该采取科学的需求获取方法。在实践中,获取需求的方法有很多种,比如,问卷调查、访谈、实地操作、建立原型和研究资料等。 问卷调查法是采用调查问卷的形式来进行需求分析的一种方法。通过对用户填写的调查问卷进行汇总、统计和分析,开发人员便可以得到一些有用的信息。采用这种方法时,调查问卷的设计很重要。一般在设计调查问卷时,要合理地控制开放式问题和封闭式问题的比例。 开放式问题的回答不受限制,自由灵活,能够激发用户的思维,使他们能尽可能地阐述自己的真实想法。但是,对开放式问题进行汇总和分析的工作会比较复杂。 封闭式问题的答案是预先设定的,用户从若干答案中进行选择。封闭式问题便于对问卷信息进行归纳与整理,但是会限制用户的思维。 访谈通过开发人员与特定的用户代表进行座谈,进而了解到用户的意见,是最直接的需求获取方法。为了使访谈有效,在进行访谈之前,开发人员要首先确定访谈的目的,进而准备一个问题列表,预先准备好希望通过访谈解决的问题。在访谈的过程中,开发人员要注意态度诚恳,并保持虚心求教的姿态,同时还要对重点问题进行深入的讨论。由于被访谈的用户身份可能多种多样,开发人员要根据用户的身份特点,进行提问,给予启发。当然,进行详细的记录也是访谈过程中必不可少的工作。访谈完成后,开发人员要对访谈的收获进行总结,澄清已解决的和有待进一步解决的问题。 关注用户的行为而不是他们的言语。

工作岗位分析-七大方法

职位分析的内容包括: 1.设立岗位的目的 这个岗位为什么存在,如果不设立这个岗位会有什么后果。 2.工作职责和内容 这是最重要的部分。我们可以按照职责的轻重程度列出这个职位的主要职责,每项职责的衡量标准是什么;列出工作的具体活动,发生的频率,以及它所占总工作量的比重。 在收集与分析信息的时候,可以询问现在的任职者,他从事了哪些和本职无关的工作,或者他认为他从事的这些工作应该由哪个部门去做,就可以区分出他的、别人的和他还没有做的工作。 3.职位的组织结构图 组织结构图包括:职位的上级主管是谁,职位名称是什么,跟他平行的是谁,他的下属是哪些职位以及有多少人,以他为中心,把各相关职位画出来。 4.职位的权力与责任 (1)财务权:资金审批额度和范围。 (2)计划权:做哪些计划及做计划的周期。 (3)决策权:任职者独立做出决策的权利有哪些。 (4)建议权:是对公司政策的建议权,还是对某项战略以及流程计划的建议权。 (5)管理权:要管理多少人,管理什么样的下属,下属中有没有管理者,有没有技术人员,这些管理者是中级管理者,还是高级管理者。 (6)自我管理权:工作安排是以自我为主,还是以别人为主。 (7)经济责任:要承担哪些经济责任,包括直接责任和间接责任等。 5.职位的任职资格 (1)从业者的学历和专业要求。 (2)工作经验。 (4)专业知识和技能要求。 (5)职位所需要的能力:沟通能力、领导能力、决策能力、写作能力、外语水平、计算机水平、空间想象能力、创意能力等等。 6.劳动强度和工作饱满的程度 7.工作特点 一是工作的独立性程度。有的工作独立性很强,需要自己做决策,不需要参考上一级的指示或意见。而有的工作需要遵从上级的指示,不能擅自做主。 二是复杂性。要分析问题、提出解决办法,还是只需要找出办法。需要创造性还是不能有创造性。 8.职业发展的道路 这个职位可以晋升到哪些职位,可以转换到哪些职位,以及哪些职位可以转换到这个职位,这些有助于未来做职业发展规划时使用 9.对该职位考核方式是什么?怎么考核?

5 层次分析法的相关软件

5 层次分析法的相关软件 现在有很多软件可用于层次分析法,其中最常见的有excel,yaahp,matlab,lindo,lingo。本文中上例是用excel进行求解,现在我们来介绍一下yaahp软件。 Yaahp 是一种层次分析法可视化建模与计算软件,使用起来十分方便。它不仅能很好的实现层次分析法的功能,而且它具有群决策功能,这是其他类似软件所没有的。在Yaahp 软件中,判断矩阵值的输入可以选用判断矩阵形式和文字描述形式输入,可以选择e~(0/5)~e~ (8/5) 标度或1~9 标度两种[15]。 针对以上运输方式选择的例子,我们具体谈谈怎样使用yaahp软件。 首先,我们打开yaahp软件,第一步为建立一个层次模型。我们看见工具条上有不同的按钮,粉红色的矩形框代表目标层,橘黄色的代表中间层,蓝色代表方案层,最后一个为说明性文字。我们拖入模块的方法有两种,一种是在绘图板上点击右键,在“插入要素”中选择“插入决策目标”,“插入中间层”或“插入备选方案”。另一种方法是点击左边工具栏中所需的模块,然后在绘图板中单击即可。拖入模块后,我们会对模块进行文字性描述。具体方法是双击要描述的模块,即可进入编辑状态,输入模块名。我们还可以对模块进行大小长宽的调整,并且调整它的位置。 然后我们将会对要素进行连接。连接时我们应该注意,只能从方案层向目标层的方向逆向连接,而不能从上往下。此外,我们要知道同一层次的要素之间不能进行连接,不能进行重复连接。连接的具体方法是:将鼠标移至元素的顶端中央位置,直至出现一个小方框,然后点击鼠标使之连接到上一层某元素的下端中央的位置,该位置依然会出现一个黑色小方框。从上往下依次连接到目标层结束。最后在进行层次检验,即右击绘图板,选择“检查当前模型”选项,若有错误,错误会出现在输出栏,我们对其进行调整;若无错则进行下一步建立判断矩阵。 在上方选项卡中单击“判断矩阵”。首先对标度方法进行选择,我们一般选择1-9标度法。我们发现页面左下方的层次结构树列出了所有的元素。需要我们输入判断矩阵的为蓝字,备选方案和重复元素不需要进行输入,分别为红字或灰字。

数量分析方法模拟试题三

商务统计方法模拟试题三 一、判断题 1、定义数据结构是在数据视窗中进行的。() 2、在进行二项分布检验时,要求检验变量必须是二值变量。() 3、Kendall相关系数适用于度量定类变量间的线性相关关系。() 4、非参数检验要求样本来自的总体服从或近似服从正态分布。() 5、配对样本中个案个数一定是相同的。() 6、在SPSS数据文件中,一行代表一个个案(case)。() 7、单样本t检验也可用于对总体比率进行检验。() 8、在进行方差分析时,若总方差主要是由组内方差引起的,则会拒绝原假设。() 9、二值变量序列中,游程数最小为1.() 10、变量值越大,对应的秩就会越小。() 二、单项选择题 1、SPSS数据文件默认的扩展名() A、.sps B、.spo C、.sav D、.rtf 2、在SPSS的运行方式中,最常见,对初学者最适用的方式是() A、程序运行方式 B、完全窗口菜单方式 C、混合运行方式 D、联机帮助方式 3、面对100份调查问卷,在进行SPSS数据输入时,应采用() A、原始数据的组织方式 B、计数数据的组织形式 4、下列关于变量名的取名规则的说法,不正确的是() A、变量名的字符数不能超过8个 B、变量名不区分大小写字母 C、“3G”是一个合法的变量名 D、变量名可以以汉字开头 5、在定义数据结构时,Label是指定义() A、变量名 B、变量名标签 C、变量值标签 D、变量类型 6、“年龄”这个变量属于() A、定类型变量 B、定序型变量 C、定距型变量 7、欲插入一个个案,应选择的一级菜单是() A、File B、Edit C、View D、Data 8、在横向合并时,[Excluded V ariables]框中的变量是() A、两个待合并的数据文件中的所有变量 B、合并后新的数据文件中包括的变量 C、合并后新的数据文件中不包括的变量 D、第二个待合并的数据文件中的变量 9、如果只想对收入大于5000或者职称不小于4级的职工进行计算,应输入的条件表达式是() A、收入>5000or 职称>4 B、收入>5000and 职称>4 C、收入>5000 or not(职称>4) D、收入>5000 or not(职称<4) 10、希望从全部231个个案中随机选出32个个案,应采用的选取方式是() A、指定条件选取 B、近似选取 C、精确选取 D、过滤变量选取 11、分类汇总中,默认计算的是各分类组的()

(岗位分析)常用岗位分析方法分析

(岗位分析)常用岗位分析 方法分析

常用岗位分析方法分析 当目标计划等等规划方面的东西确定下来以后,实施就成为重中之重,而实施过程中采用的方法又是实施成败的关键。同样的于岗位分析过程中,根据目标、岗位特点、实际条件等选择采取合适的分析方法也就成为了关键。 目前岗位分析的方法有很多种,这里只讨论几种比较常用的方法。 1、访谈法 访谈是访谈人员就某壹岗位和访谈对象,按事先拟订好的访谈提纲进行交流和讨论。访谈对象包括:该职位的任职者;对工作较为熟悉的直接主管人员;和该职位工作联系比较密切的工作人员;任职者的下属。为了保证访谈效果,壹般要事先设计访谈提纲,事先交给访谈者准备。访谈法分为个体访谈:结构化、半结构化、无结构;壹般访谈、深度访谈;群体访谈:壹般座谈、团体焦点访谈。 进行访谈时要坚持的原则有: 1)明确面谈的意义 2)建立融洽的气氛 3)准备完整的问题表格 4)要求按工作重要性程度排列 5)面谈结果让任职者及其上司审阅修订。 麦考米克于1979年提出了面谈法的壹些标准,它们是: 1)所提问题要和职位分析的目的有关; 2)职位分析人员语言表达要清楚、含义准确; 3)所提问题必须清晰、明确,不能太含蓄; 4)所提问题和谈话内容不能超出被谈话人的知识和信息范围; 5)所提问题和谈话内容不能引起被谈话人的不满,或涉及被谈话人的隐私。

其优点是能够得到标准和非标准的、体力、脑力工作以及其他不易观察到的多方面信息。其不足之处是被访谈者对访谈的动机往往持怀疑态度,回答问题时有所保留,且面谈者易从自身利益考虑而导致信息失真。因此,访谈法壹般不能单独使用,最好和其他方法配合使用。此外,分析者的观点影响工作信息正确的判断;职务分析者问些含糊不清的问题,影响信息收集。 该方法适合于不可能实际去做某项工作,或不可能去现场观察以及难以观察到某种工作时。及适用于短时间的生理特征的分析,也适用于长时间的心理特征的分析。适用于对文字理解有困难的人。访谈法也适合于脑力职位者,如开发人员、设计人员、高层管理人员等。2、问卷调查法 问卷调查法就是根据岗位分析的目的、内容等,事先设计壹套岗位问卷,由被调查者填写,再将问卷加以汇总,从中找出有代表性的回答,形成对岗位分析的描述信息。问卷调查的关键是问卷设计。问卷设计形式分为开放型和封闭型俩种。开放型:由被调查人根据问题自由回答。封闭型:调查人事先设计好答案,由被调查人选择确定。设计问卷时要做到:①提问要准确;②问卷表格要精炼;③语言通俗易懂,问题不可模棱俩可;④问卷表前面要有指导语;⑤引进被调查人兴趣的问题放于前面,问题排列要有逻辑。 问卷调查法的具体实施有,职位分析人员首先要拟订壹套切实可行、内容丰富的问卷,然后由员工进行填写。正式进行工作分析前,考量各部门之工作内容及可行时间,先行拟定了进行时间表,若不可行,则可弹性调整。 (1)问卷发放 进行各部门之工作分析问卷发放时,先集合各部门之各级主管进行半小时之说明,说明内容有工作分析目的、工作分析问卷填答、及问题解答,且清楚告知此次活动之进行不会影响到员工现有权益,确定各主管皆明了如何进行后,由主管辅导下属进行工作分析问卷之填答。

层次分析法在软件过程度量中的应用_王志

2017年1月第38卷 第1期 计算机工程与设计 COMPUTER ENGINEERING AND DESIGNJan.2017 Vol.38 No.1 层次分析法在软件过程度量中的应用 王 志,刘艳辉,杨 欢 (华北计算技术研究所,北京100083 )摘 要:为综合直观地度量软件过程,将层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)与软件过程度量相结合,建立软件过程度量模型。在软件过程度量模型指标体系的研究基础上,采用因素成对比较法等手段,选择适合的权重值算法与一致性检验算法,辅以五分法和归一化算法,实现软件过程的定性和定量分析相结合、多目标综合度量的效果。将该方法应用于某软件集成方案的决策过程中,描述实际工作过程中该模型的使用方法,验证了该模型的适用性与有效性。关键词:层次分析法;软件过程度量;度量模型;度量指标体系;成对比较 中图法分类号:TP311.5 文献标识号:A 文章编号:1000-7024(2017)01-0144-05doi:10.16208/j .issn1000-7024.2017.01.027收稿日期:2015-11-09;修订日期:2016-01- 25作者简介:王志(1980-),男,辽宁营口人,硕士研究生,研究方向为软件测试;刘艳辉(1972-),女,河北秦皇岛人,硕士研究生,研究方向为软件工程;杨欢(1977-),女,湖南益阳人,硕士研究生,研究方向为质量管理和标准化。E-mail:wang zhi_nci@163.comApp lication of AHP in software process measurementWANG Zhi,LIU Yan- hui,YANG Huan(North China Computing Technology Institute,Beijing 100083,China)Abstract:To synthesize and accurately measure the software process,the software process measurement model was establishedby integrating the analytic hierarchy process with the software process measurement.Based on the research of software processmeasurement index system,the method of factor analysis,the weight value and the consistency algorithm,five point method andnormalization algorithm were used,the combination of the qualitative analysis and quantitative analysis of the software processand the effect of multi objective synthesis measure were realized.The method was applied to the decision making process of asoftware integration scheme.Results of application show the applicability and effectiveness of the model.Key words:AHP;software process measure;measurement model;measurement index system;paired comparison0 引 言 现阶段,国内外对软件过程度量[1] 的研究仍存在着一 些不足,体现在以下几个方面: (1 )多目标度量的支持。软件过程度量需要全面综合考虑项目质量、成本、进度等目标,但如何在软件度量过程中,处理交织多变且相互关联的几个目标,目前缺少科学方法指导。 (2 )定量度量支持。软件是人类智力过程成果,所以对软件过程的度量不可避免有定性因素,但如何将软件过程的定性评价与定量评价相结合,获得一定程度准确的量化评价结果,目前缺少科学方法指导。 (3 )团体评价支持。软件向规模化、协同化发展同时,软件项目干系人也日益复杂,使得软件过程度量也需要向团队化方向转变,但如何科学的整理、分析、归纳、综合团队评价的结果,并支持做出最后的综合评价,目前缺少 科学方法指导。 本文建立了软件过程度量指标体系,并引入AHP的成对比较、权重值计算、一致性修正方法,实现因素权重值的计算;然后,辅以五分法和归一化算法,实现对软件过程方案的量化评价。在实例应用部分,描述该模型的应用过程与效果,验证了其适用性与有效性。 1 软件过程度量模型 软件过程度量模型包括5个核心过程,如图1所示。(1 )指标体系建立过程。对软件过程度量目标进行分解,描述影响软件过程度量的因素,形成软件过程度量指标体系。 (2 )因素成对比较过程。按照两两比较的原则,对影响评价的因素进行重要度比较,构造判断矩阵,描述各因素的比较结果。 (3 )权重值计算过程。采用数学算法,将因素成对比