浅谈莫言的创作历程

莫言小说创作的转型

[收稿日期]2010-09-15[作者简介]高翠英(1976-),女,山东莒南人,中国石油大学胜利学院中文系讲师,硕士,主要从事现当代文学研究。

莫言小说创作的转型高翠英(中国石油大学胜利学院中文系,山东东营257000)[摘 要] 莫言是一位极具活力的作家,他的小说美丑并存,苦乐相依,生死循环,在一片混乱的场景中开创了诡异的艺术奇观。

他的早期作品有意师法著名/荷花派0作家孙犁,形成了明丽柔美的风格;中期大规模地借鉴西方现代派的创作手法,形成自由不羁、肆虐狂欢的小说世界;后期创作更偏重于在本土汲取创作源泉,小说创作表现出越来越多的/中国元素0、/中国气派0和/民族底色0。

这种自/西0向/东0的回归,内蕴作家生命经验的转向,同时也意味当代文学在90年代后整体的转型。

[关键词] 莫言;小说创作;转型[中图分类号]I206.7 [文献标识码]A [文章编号]1673-5935(2010)04-0042-03莫言是一位极具活力的作家,被誉为中国当代文坛上的/鬼才0。

其作品融乡野传奇、家族演义、情色想象于一炉,语言上天马行空、磅礴瑰丽、恣肆汪洋,洋溢着浓重的色彩。

其创作中美丑并存,苦乐相依,生死循环,在一片混乱的场景中开创了诡异的艺术奇观。

但莫言的创作风格并非一成不变,而是随着时代的发展而不断变化。

本文拟按照时间的变化来分析莫言小说创作风格的转型。

莫言无疑是一个多产的作家,从开始创作到现在,莫言有百篇以上的中短篇小说和十多部长篇小说。

莫言小说的创作大致可分为三个时期,第一个时期是从1981年开始创作到1984年秋考入军艺,第二个时期是从1984年秋至2000年,第三个时期是新世纪以后。

早期的作品主要描写军营生活和乡土社会的凡人琐事,风格柔美清新;中期作品深受西方文学思潮的影响,以高密东北乡为原型,构造出独特的主观感觉世界;后期,莫言进入新的探索期,创作风格上开始/有意识地大踏步地撤退0,在继承民间文学的基础上,将童年记忆、个人体验和现代派艺术融为一体,形成了诡异而绚丽的艺术风格。

莫言的文学世界

莫言的文学世界一、本文概述《莫言的文学世界》是一篇旨在深入剖析莫言文学创作的文章。

作为中国当代文学的杰出代表,莫言的作品以独特的叙事风格、深邃的人文关怀和丰富的想象力,赢得了广泛的赞誉和关注。

本文将从莫言的创作历程、文学特点、主题内涵等方面进行全面概述,以揭示其文学世界的丰富性和复杂性。

本文将回顾莫言的创作历程,从他的早期作品到成名作,再到获得诺贝尔文学奖的代表作,展现他如何在不同的创作阶段中逐步形成了自己独特的文学风格。

文章将分析莫言文学作品的叙事特点,包括他如何运用魔幻现实主义手法、民间故事和乡土元素等,构建了一个既充满奇幻色彩又贴近现实的文学世界。

本文将探讨莫言作品的主题内涵,包括对人性的深刻挖掘、对历史的反思以及对社会现实的关注等,从而揭示其文学作品的深刻社会意义和价值。

通过全面概述莫言的文学创作,本文旨在帮助读者更好地理解和欣赏莫言的作品,进一步认识这位中国当代文学大师的独特魅力和文学贡献。

二、莫言文学世界的形成背景莫言,原名管谟业,1955年出生于中国山东省高密市的一个农村家庭。

他的文学世界的形成,离不开他独特的成长环境和深厚的文化背景。

莫言的童年经历对他的文学创作产生了深远影响。

他曾在贫困的农村环境中度过,亲身经历了饥饿、劳累和艰辛的生活。

这些经历不仅塑造了他坚韧不拔的性格,也让他对农村生活有了深入的理解和感悟。

他的许多作品都以农村为背景,通过细腻的笔触描绘出农民的生活状态和情感世界。

莫言的文化背景也对他的文学创作产生了重要影响。

他成长在一个深受中国传统文化熏陶的家庭,从小就接触到了大量的民间故事、传说和历史文化。

这些传统文化元素不仅丰富了他的文学素材,也培养了他独特的文学审美和创作风格。

他的作品中常常融入了中国传统文化的元素,如《红高粱家族》中的民间抗日故事、《丰乳肥臀》中的母亲形象等,都展现了他对中国传统文化的深厚感情和深刻理解。

莫言的个人经历也对他的文学创作产生了重要影响。

他曾在军队服役多年,这段经历不仅让他接触到了更广阔的社会生活,也让他对人性有了更深入的思考。

莫言及作品简介分析

创作年表

• 1981年秋,在河北保定市的双月刊《莲池》 第5期发表处女作短篇小说《春夜雨霏霏》。 • 1983年春,在《莲池》二期发表短篇小说 《售棉大路》并被 《小说月报》转载。秋, 在 《莲池》五期发表短篇小说《民间音 乐》,此文得到老作家孙犁赏识。孙在一 篇短文中说这篇小说有一种空灵之感 。

• 这部小说完全是以一种喜剧性的话语方式 来展示悲剧性的精神内涵,且悲与喜在小 说中都叙述得浓彩重抹、登峰造极。这种 两极化的高度整合,不仅体现了莫言高超 的叙事技能,也表明了《檀香刑》绝不是 一般意义上对传统小说创作模式的复归, 它是莫言在沉入民间之后,以自己特有的 艺术生命在激活民间话语的过程中所暴发 出来的独一无二的声音,是莫言对中国当 下先锋文学的再度开拓。

剧情介绍

• 以童稚观点回忆“我爷爷”和“我奶奶”的 故事。 • 我奶奶19岁时,不得不嫁在十八里坡开烧酒 作坊的五十多岁的李大头。按乡规,新娘子要被 颠轿的方法折腾一番,但不管轿夫怎样折腾,奶 奶始终不吭声。奶奶到了十八里坡后,与余占熬 发生了感情,而余也就是后来的我爷爷。不久, 李大头死了,众伙计不想再干了,我奶奶劝住了 众伙计,又撑起了烧酒作坊。土匪秃三炮劫走了 我奶奶,罗汉大叔和伙计们凑钱又将我奶奶赎了 回来。但我爷爷看到我奶奶头发凌乱,非常生气, 跑去找秃三炮,将菜刀架在他的脖上,直到秃三 炮用脑袋保证没有动我奶奶,我爷爷才罢休。我 爷爷在刚酿好的高梁酒里撒了一泡尿,没想到高 粱酒的味道格外好,我奶奶给它取名叫十八里红。

•

极左路线从50年代末期造成了农村社会的普遍 贫困,他家是中上农成分,连领救济粮的资格都 没有。他曾在某一年的大年三十到别人家讨饺子。 经济上的贫困和政治上的歧视给他的少年生活留 下了惨痛记忆,父亲过于严厉的约束也使他备受 压抑。这种心理特征直接影响了他后来的小说创 作。6岁进校读书,小学三年级时读了《林海雪 原》、《青春之歌》、《钢铁是怎样炼成的》等 作品,受到文学启蒙。12岁时读小学五年级,因 “文革”爆发辍学回家,以放牛割草为业,闲暇 时读《三国演义》、《水浒传》,无书可读时甚 至读《新华字典》

巜致敬成长一莫言的文学之路作文

巜致敬成长一莫言的文学之路作文嘿,今天我们聊聊一个特别有意思的人——莫言。

说起这个名字,大家第一反应可能是“哦,那是个得诺贝尔奖的作家”,对吧?没错,他的确是。

但他身上的故事和成长,可不仅仅是个奖那么简单。

记得我有一次和朋友小李在咖啡馆里闲聊,聊着聊着就扯到了莫言。

“你说,他到底是怎么写出那些小说的呀?”小李一边喝着咖啡,一边用手指划了划桌子,我知道他一到了这个话题就来了劲。

“我觉得吧,跟他的成长经历有关系。

”我想了想,开始讲故事,“你看看,莫言小时候生活在农村,环境很艰苦,但这也锻炼了他的观察力。

他在农村的那些日子,看到什么都是一幅画,听到什么都是一点音符。

比如说,有一次他写到让人哭笑不得的故事,就是因为他看到村里的人抢着去买鱼,结果被鱼的腥味给呛到了,哈哈,那画面想想就让人忍不住笑。

”小李点点头:“哦,那他真是观察细致啊!难怪他的文字那么有味道。

”对啊!我继续说,“就拿他的成名作《红高粱家族》来说吧。

里面每一个人物都鲜活得像是从书里跳出来的。

听说在写的时候,他还把自己沉浸在高粱地里,想象自己是一棵高粱,看看周围的人生百态。

真是佩服!”“你说,他在书中描绘的那些苦难,真的都写过吗?”小李好奇地问。

“肯定有啊!他用那种幽默和讽刺的眼光,把现实的残酷化为一种艺术。

就好像有一次他在演讲时说,他用写作来逃避现实,但逃避的却是更深的现实。

”我打了个响指,觉得自己说得有点哲学。

就在我们的对话渐入佳境时,咖啡馆里来了一个老大爷,他听到我们聊莫言,忍不住插嘴:“小伙子们,谈这个可得小心啊,莫言这人,有着从泥土里走出来的灵魂,会用生命去书写每一个字!”我和小李对看一眼,不约而同地笑了。

老大爷这句话“从泥土里走出来”说得真是形象!我对小李说:“看,有人连老大爷都在为莫言粉丝团增光添彩呢!”小李哈哈大笑:“原来写文学也能让人交到这么多朋友!”“是啊,不仅是朋友,那些文字也是成长的见证!”我拍拍桌子,兴奋地说,“就像莫言,他用文字记录了自己的成长,也让无数人在他的小说里看到自己的影子。

莫言的简介及作品

莫言的简介及作品篇一:在文学的浩瀚星空中,莫言宛如一颗璀璨的巨星,闪耀着独特而迷人的光芒。

莫言,这个名字如今在世界文学的舞台上都掷地有声。

他出生于山东高密,那片土地就像他创作的源泉,源源不断地为他提供着素材和灵感。

莫言的成长历程,或许就像他笔下的故事一样充满波折。

他从一个普通的农村孩子,一步步踏上文学的巅峰,这个过程本身就是一部传奇。

我仿佛能看到他小时候在乡村的田野间奔跑,听着老一辈讲述那些神秘的民间故事。

这些故事就像种子,在他幼小的心灵里种下了文学的胚芽。

他的作品,那简直是一幅幅绚丽多彩的民俗画卷。

就拿来说,在那片火红的高粱地里,上演着一幕幕热血沸腾的故事。

那高粱地就像是有生命的,每一株高粱都像是一个英勇的战士,在风中摇曳着身姿,像是在诉说着往昔的荣光。

余占鳌和戴凤莲之间的爱情,热烈而奔放,就像那燃烧的高粱火一样,让人为之震撼。

莫言用他那独特的笔触,把高密东北乡的风土人情展现得淋漓尽致。

还有,这部作品把计划生育这个特殊的时代背景下的人和事,刻画得入木三分。

他像是一位技艺高超的雕塑家,用文字把姑姑这个人物塑造得栩栩如生。

姑姑在故事里,从一个受人尊敬的接生员,到后来因为计划生育政策而陷入矛盾挣扎的人,她的转变就像是时代的一个缩影。

我仿佛能看到姑姑在乡村的小路上徘徊,内心的痛苦和无奈写在脸上,那是时代赋予她的命运,也是莫言想要揭示的人性在特殊环境下的复杂表现。

莫言的作品就像是一面镜子,反射出社会的各个层面。

他的文字里有对传统文化的传承,那些古老的习俗、传说在他的作品里得以延续;也有对社会现实的批判,他毫不留情地揭露那些黑暗和丑陋的现象。

他的作品就像一阵狂风,吹开了文学界新的大门,让全世界的读者都能领略到中国乡村文化的独特魅力和中国社会的复杂百态。

在我看来,莫言之所以能取得如此辉煌的成就,除了他自身的才华,还离不开他对生活细致入微的观察。

他就像一个生活的记录员,把身边发生的点点滴滴都融入到作品中。

他的成功也激励着我们,让我们明白,生活中的每一个角落都可能隐藏着创作的灵感,只要我们用心去感受,用文字去表达,就有可能创造出属于自己的文学世界。

莫言生平事迹

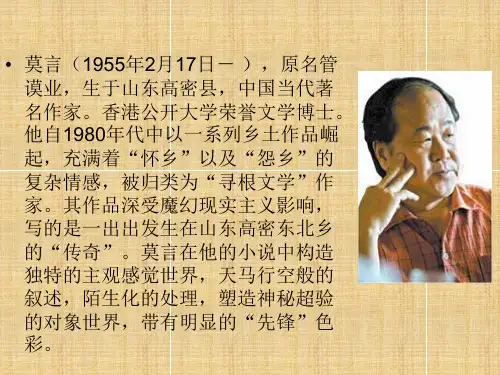

莫言生平事迹莫言生平事迹莫言,作家,1955年2月17日生于山东高密,童年时在家乡小学读书,后因文革辍学,在农村劳动多年。

1976年加入解放军,历任班长、保密员、图书管理员、教员、干事等职。

原名管谟业,中国当代著名作家。

香港公开大学荣誉文学博士,青岛理工大学、青岛科技大学客座教授。

他自80年代中期以一系列乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

2011年8月,莫言创作的长篇小说《蛙》获第八届茅盾文学奖。

莫言的作品深受魔幻现实主义影响,写的是发生在山东高密东北乡的传奇。

莫言在他的小说中构造了独特的主观感觉世界、天马行空般的叙述、陌生化的处理,塑造出神秘的对象世界,带有明显的“先锋”色彩。

2012年10月11日,北京时间19点,2012年诺贝尔文学奖揭晓,中国作家莫言获奖。

诺贝尔委员会给其的颁奖词为:The Nobel Prize in Literature 2012 was awarded to Mo Yan who with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary."(将魔幻现实主义与民间故事、历史与当代社会融合在一起)。

名人评价瑞典著名汉学家、诺贝尔文学奖终审评委马悦然评点莫言说:“莫言非常会讲故事,太会讲故事了。

他的小说都是很长的,除了在《上海文学》发表的《莫言小说九段》。

”“我感觉他写得太多了,他的书有现在的一半厚就更好了。

”他还曾亲自对莫言说:“你的小说太长了,你写得太多了。

”,莫言幽默地回答:“我知道,但是因为我非常会讲故事,只要开始了就讲不完。

”日本诺贝尔文学奖获得者大江健三郎认为,莫言是中国作家中有资格问鼎诺贝尔文学奖的人选。

莫言获奖感言在作品中摹刻了一出出“东北乡”传奇的莫言对自己的家乡一往情深,“我的故乡和我的文学是密切相关的,”莫言说:“高密有泥塑、剪纸、扑灰年画、茂腔等民间艺术。

莫言文学思想的生成及创作风格的解读

莫言文学创作历程

莫 言的文学创 作起步于2 0 世纪7 0 年代 中后期 。从 1 9 8 1 年 秋 ,莫 言在 《 莲池 》杂志发 表第一篇作 品, 即短篇 小说 《 春 夜雨霏霏 》起 ,他 在文学创 作的道路上 一走就是3 0 多年 。其

创作 历程 ,大致经历了4 个 阶段 : 1 . 摹仿 借鉴阶段 ( 1 9 8 1 年至 l 9 8 4 年 )。这一时期 ,莫 言 借助于童年记 忆 ,加上 自己独特 的感觉 和体验 ,正式开启 了 他的小说世 界 。但是 ,最初 的童年叙事 大多忠实 于童年经验 的叙写 ,缺少 从既定文 学体 制 中突 围出来的思想力量 。这种 与意识形态化 的文学体制保 持一致 的文 学观念使得8 0 年代初 期 的 莫 言 小 说 ,在 当时 的 中 国 文 学 中 , 并 不 显 眼 。 其 作 品 以 中短篇小说 为主 ,如 《 售 棉大路》 、 《 民间音乐 》。作品也 大多采用第三 人称全知视 角,叙述方式颇 为传统规 范,情绪 基调基本保 持 了现实主 义风 格 。莫 言曾这样评价 自己当时 的 创作 , “ 这 些作品 虽然 也受到 了一些 赞扬 但其 实都是摹仿 之作 。但不 能因为有摹 仿的痕迹就彻底 否定它 ,它还 是表现 了我在写作 上的一 点才 华,或者可 以说 尽管有摹仿 ,客气地 说是借鉴 ,但 还是有我 自己的独特 的东西 ,如果 没有这个阶 段,也就没有后来的作品 。”L 2 2 . 中西兼容阶段 ( 1 9 8 5 年至 1 9 8 6 年 )。1 9 8 5 年 ,随着西 方现代文化 和现代文 学的译介和传播 , 以及 中国传 统文化 的 复兴 ,两种 文学潮流 即 “ 先锋文学 ”和 “ 寻根文 学”相继兴 起 。莫 言恰 遇上 了这一 重要历史性机遇 ,接受 了西方现代主 义文学观念 的影响 ,获 取 了与 以往 意识形态化 的文学体制相 对抗 的思想力量 。在 中国传统文化 与西方现代文 化相互兼容 的8 0 年代 中期 的文 学语境 中,莫 言除了继续 以现 实主义 的创 作手法叙 写童年记忆 外, 已有意识地运 用西方现代 主义创作 方法进行 创作 。莫 言借 助于拉美魔幻叙 事核爆 了他存储 的童 年经验 ,进而大胆 、创 造性地确立 了莫言小说 的感官写作 的 文 学 观 念 , 并 摆 脱 了 当 代 文 学 史 上 长 期 以来 充 满 规 训 的意 识 形态化 的文学体制 。1 9 8 5 年 ,莫 言的 自传体 小说 《 透 明的红 萝 卜》尝 试在现实主义 文学元素 中注入 了非现实 主义文学元 素 ,一举 成功 ,引起文 坛关注 ,成 为莫言 的成名 作 。之后 , 1 9 8 6 年创作发表 的 《 红高粱家族 》令莫言蜚 声文 坛 。这一 时 期 的作 品 以天马行 空的气势 ,激烈 的反传统姿态 展开 了大胆 的探 索 。 3 . 震荡低谷 阶段 ( 1 9 8 7 年 )。随着 1 9 8 7 年 中篇小说 《 欢 乐》、 《 红蝗》的发表,所引起的反映与 《 透 明 的 红 萝 》、 《 红高粱家族 》恰恰相反 ,不是赞赏 ,而 是严厉 的批 评 。批 评和 辱 骂与 莫言 结下 不解 之缘 ,让他 几乎 从 云端 跌 落 。在 《 欢 乐 》和 《 红 蝗 》 中,没有 人 们 习 以为 常 的 “ 审 美 ”幻 象 ,而是充满 了与悲剧命运 相关 的生存体 验 ,一种 与 感 官 和 肉 体 密 切 相 关 的 、 痛 苦 而 又 欢 乐 的悖 谬 经 验 ,准 确 地 说 ,是 一 种 “ 胃 的 经 验 ” 。这 种 粗 糙 而 有 力 的 经 验 ,带 有 一 种 “ 非文学 ”、 “ 反 审美 ”的性质 。【 ] 当时很多人 认为 ,为 审 丑 的癖 好 使 其 作 品 变 得 空 前 迷 狂 、 偏 执 、紊 乱 和 晦 涩 。 直 到 多年 之后 ,才有 评论家对这两部 作品发 出另一种声音 。莫 言也 直言多年 以后 再次读这两部作 品,发现 它们 与 《 红 高粱 家族 》有 不一样 的东西, “ 现在 的我 ,其实 已经 不可 能再 写 出这 样 的作 品 ” 。 4 . 拓展巅 峰阶段 ( 1 9 8 8 年至 今 )。 自1 9 8 8 年 出版第一 部 长 篇小 说 《 天堂 蒜 薹之 歌 》起 ,莫 言步 入长 篇 小说创 作 阶 段 。他 成功地建立 了 自己的 “ 高密 东北乡 ”文学王 国,找 到 了 自己丰富 、广 阔、汪洋恣肆 的魔 幻现实主 义文风 ,并不断 从 时间、故事 、语 言、表现手法 等方面拓展 新的写作 向度 。 1 9 9 2 年长篇小 说 《 酒 国》被称 为 “ 走通 西方 再走东方 ”的作 品:1 9 9 5 年 的长篇小说 《 丰乳 肥臀》被称 为 “ 莫 言文 学殿 堂 里 一块 最沉 重 的基 石 ” ,是 一 部波 澜壮 阔 的 “ 史诗 性 ”大 书 ,并获得 了 “ 大家文学奖 ”。至此 ,莫 言的小说创作 成就

莫言_从放牛娃到诺贝尔奖得主

栏目主持 白墨 [广 角] 生涯驿站 劳 动 保 障 世 界

等修辞手法,在语言的层面上形成了一种 影展,最后拿下柏林影展最高奖金熊奖,

瑰丽神奇的特点。

引起世界对中国电影的关注。

《红 高 粱》一 问 世 ,就 在 文 坛 引 起 震

有趣的是,英文版的《红高粱》还把莫

动。很快,正在为找好剧本发愁的导演张 言笔下的“高密东北乡”带进了西方世界。

现实是残酷的,冬天寒风刺骨,他还 萌生了写作的念头。他的初衷很简单,写 情节逻辑,把整个故事讲述得非常自由散

要抱着个铁锹,穿着单薄的衣服,哆哆嗦 书有稿费,不仅能填饱肚皮,更能吃上香 漫。此外,莫言在这部小说中还显示出了

嗦地被生产队的干部赶出去挖沟、挖河。 喷喷的饺子。“韭菜炉包肥肉丁,白面烙饼 驾驭语言的卓越才能,他运用大量充满了 56 因为总是吃不饱,饥肠辘辘的他经常梦到 卷大葱。再加一碟豆瓣酱,想不快乐都不 想象力并且总是违背常规的比喻与通感

艺谋慕名而来。那时候,站在莫言面前的 《纽约时报》 等西方主流媒体也开始注意

张艺谋也还是个年轻人,光头,短裤,赤 到这个中国作家,还给《红高粱》写了书

脚,手上提着两只胶皮轱辘做成的简易凉 评,称“莫言那些‘土匪种’的角色和入了

鞋。他是从太行山电影《老井》的拍摄现场 神话架构的高密东北乡,从此上了世界文

劳 动 保 障 世 界 生涯驿站 [广 角] 栏目主持 白墨

行。”在莫言的想象中,这就是世界上最美

好的生活!

刮大风、下大雨无法出去劳动时,他

就躲到角落里看书,开始读《三国演义》、

《水浒传》,后来还从别人家借来了《聊斋

志异》、《西厢记》等翻来覆去地看。莫言的

二哥也是个书迷,当时农村没电,只有一

莫言小说创作心理动因剖析

莫言小说创作心理动因剖析莫言小说创作心理动因剖析对创作心理的探究是解读作家作品的重要途径之一。

本文通过对莫言的成长经历,代表作品的分,去探究其小说的创作心理,从而更深层的去探讨贯穿其小说创作的情绪基调。

作家的创作心理是心理学批评的主要对象之一,借助心理学批评,可以分作家与作品的各种深层的复杂关系。

心理分学创始人弗洛伊德认为作家的创作心理与他所受到的压抑、精神的创伤有着直接的关系,作家内心深处的冲突构成了作家从事文学创作的根本原因和动力。

心理批评要求在了解作家的生活经历的基础上,反观作家作品以揭示这些文本中暗藏的意义或深层内容,并认为作品是作家受到压抑而创作的产物,他记录了作家的隐秘和痛苦。

借助以上观点,分莫言的创作心理,笔者认为莫言的创作动因在于其受到的压抑和深层精神创伤,他的作品是他的精神创伤的间接或直接的表现,是他压抑的情感的释放。

莫言的精神创伤首先在于其痛苦压抑的童年体验,使得他形成了内向而敏感、自卑而又孤傲的性格,体现在其小说创作中,则呈现出强烈的悲剧色彩。

童年是人的一生中重要的发展阶段,童年体验是一个人心理发展的一个不可逾越的中介。

它对一个人的个性、气质、思维方式等形成和发展起着决定性的作用。

心理学研究表明,个体的童年体验常常为他的整个人生定下了基调,规范了他以后的发展方向和程度,在个体发展史上打下不可磨灭的烙印。

正如冰心所说:“不论童年生活是快乐,是悲哀,人们总觉得都是生活中最深刻的一段;有许多印象,许多习惯,顽固地刻画在他的人格及气质上,而影响他的一生”。

莫言的童年过早地尝到了生活的痛苦。

1956年出生的莫言,其童年时期正置左倾思潮横行的时代,莫言家里是上中农成分,经济的贫困和政治的歧视,给他幼小的心灵留下了强烈的创伤记忆。

此外,在家庭生活中,因父母的管教过于严厉,使他未能感受到家庭的温暖。

他少年时最大的兴趣是喂养鸟雀,但却被其父扼杀了这一童趣。

他曾在一篇文章中写到,“鲁迅先生早就呼吁要对父母们进行训练,他说仅仅会爱并不及格,因为母鸡也会爱。

浅谈莫言小说中的乡土情结

浅谈莫言小说中的乡土情结摘要:莫言,一位在当代文坛享有盛誉的作家,在二十世纪的乡土小说创作中,他作为一个独特的存在,主要来源于他那份沉重的人生履历。

用高密话写高密人,似乎已是莫言小说创作思维的一种较为固定的模式,这种思维模式源于心灵深处的故乡情结,源于对青少年时期的生活环境、生活经历的回忆。

他的乡土小说以一种平民姿态表达着对乡土中国苦难的体验乃至认同,“作为老百姓的写作”始终是他的创作宗旨。

所以说,他的作品是与故乡的土地同生同长、荣辱与共的。

本文将从创作内容、创作语言、创作情感三个方面对莫言小说中的乡土情结进行探讨与剖析。

关键词:莫言乡土情结高密莫言是中国当代文坛举足轻重的作家。

他的故乡在山东高密县,在那里生活了二十多年的他,以“高密东北乡”为背景来写乡村生活,通过高粱地这个文化摇篮,毫无保留地将其作品融入了深沉博大的农业文化,并以此作为自己用之不竭的创作源泉。

并且,作为农民之子,他不仅感受了农民的苦难,也全部接受了他们的情感,可以说他的创作都是在农村生活的磨砺锻打中完成的。

莫言的乡土小说在给我们构筑了一个充满生命活力与野性的乡村世界—高密东北乡的同时,对乡村世界进行了审美表达和批判,借此探究生命的本质和意义,并展现出浓厚的乡土蕴味。

那么,他的小说渗透了怎样的乡土情结?从哪些方面可表现出来?本文就从以下三方面对莫言小说中的乡土情结进行阐述:一、乡土情结成就“高密东北乡”莫言是一个普通农民的儿子,他爱农民之所爱,恨农民之所恨,与农民有千丝万缕的联系。

1984年,莫言在《白狗秋千架》中第一次使用了“高密东北乡”这个文学地理概念。

我想,如果从莫言小说的创作内容来考察他的乡土情结,那么首先应该体现在莫言用高密东北乡的山川河流、五谷杂粮在编写着每个人物的故事的同时,演绎着高密东北乡的历史。

1.恋“祖”情结演绎“高密东北乡红高粱式”的刚勇莫言的故乡在山东高密县,生活在这块土地的人们具有无拘无束的叛逆性格,他们热爱生活,热爱家乡,敢爱敢恨,同时亦保留着除暴安良、抗御外侮的坚韧不拔的伟大生命潜能。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅谈莫言的创作历程

作为中国第一个诺贝尔文学奖获得者,莫言一下子称为普通大众所熟知的名人。

他自80年代开始创作,,因为充满着怀乡的色彩,所以被归类于寻根文学作家。

其实莫言的很多作品都为大家所熟悉,只不过不是以文字的形式,而是通过电影这种大众传媒方式,如张艺谋的电影《红高粱》则是根据莫言的作品所拍的。

而作家在叙述一个个故事的同时,也是像你娓娓道来自己的心路历程。

“蝌蚪身上确实有很多我的影子,这可能也是我自己心里的想法。

这种想法很偏激,文学哪里都有,未必回到乡下文学就离你近。

在都市高楼大厦写字楼里照样产生文学,这是写蝌蚪一个人的感受,跟他的出生和经历有关系。

假如一个从小生活在大城市里的人,有很多作品的文学灵感也是产生在豪华的大厦里。

”——莫言

真正使莫言为文学界所关注是因为1985年的中篇小说《透明的红萝卜》。

一经发表便引起了巨大的反响。

故事的内容是12岁的外号叫“黑孩”的失去父亲跟在继母生活经常手继母虐待的可怜孩子,被安排在在运河工地里干活,因饥饿难耐,到旁边的菜地里拔了一根红萝卜充饥,被看田人当场捕获,押送到工地,工地负责人专门为此召开一次可怕的批斗大会。

上百人围着一个12岁的小孩子,高呼口号,必欲灭之而后快。

“黑孩”后来钻进麻地里,像一条鱼一样游走了。

这是莫言早期的作品,在语言叙事上,莫言还保持着克制,故事的结构和线索也都很传统,但作品所透露出明显的魔幻主义色彩。

莫言曾说过,一个人无论写了多少作品,他的作品都是对童年的记忆,他所有的作品就是一个个人的自传。

因此童年记忆在作家的创作中是很重要的。

黑孩的身上有着莫言童年的印记,一定程度上,黑孩是童年莫言的一个象征。

那透明的红萝卜有什么意义呢?我理解的是作为一种希望,一种对生活,它作为小黑孩奇特感觉的创造物,使小黑孩显得更加充满灵性,但更主要的是,它作为一个意蕴丰富的象征物,体现了小黑孩在不幸的生活中对纯洁、幸福或者另一种世界的憧憬。

莫言大胆地将魔幻现实主义、复调小说、意识流和狂欢化的语言揉为一体,以不羁的想象,汪洋自已的语言,奇异新颖的感觉,创造了一个辉煌瑰丽的小说世界。

从早期创作就可以看出来,莫言受西方文学思潮的影响很大。

而莫言后期的作品给我印象最深的是《檀香刑》。

莫言在借鉴西方的同时,一直在探索西方与中国传统文化相结合的方式。

随着常做的不断纯熟,莫言作品中中国元素越来越多。

莫言以自己童年及少年的生活经历为基础,在《檀香刑》中,除了阴森可怖的庙堂生命以外,

莫言还描绘了另一个生机勃勃的民间生命形态。

民间是与庙堂相对立的另一个生存空间。

民间生命形态是独立于庙堂主流生命形态外的另一种生命意识形式,它植根于民间文化形态土壤中。

民间文化形态是“在国家权力控制相对薄弱的领域产生,保存了相对自由活泼的形式,能够比较真实地表达出民间社会生活的面貌和下层人民的情绪世界。

小说《檀香刑》以一种猫腔小调贯穿全文,猫腔是莫言家乡的一种地方小戏,其语言多来自于民间俚语。

莫言以猫腔的戏文语言进行文本叙述,从而使《檀香刑》的文字带有鲜明的民间说唱色彩。

《檀香刑》是莫言创作过程的一个大步撤退,是莫言从对西方文学的借鉴到对民间文学的继承。

莫言的作品很受日本人欢迎,莫言的很多部作品都翻译成日语。

尤其《檀香刑》这部著作,受到多方好评,国际日本文化研究中心的井波律子教授说:“最精彩的就是(作品)将埋在中国近代史底层的黑暗部分,用鲜艳浓烈的噩梦般的手法奇妙地显影出来。

”可以看出莫言的作品越来越受到国际的认可,这对于外国认识并认可中国作家作品具有很重要的意义。

从莫言早期到后期的创作历程来看,莫言的小说风格是在东西方文化的交流碰撞中发展变化起来的。

莫言的创作经过对西方文学的借鉴,选择性的继承之后,最终糅合传统文学,形成了自己所特有的现代艺术风格。

就如莫言说的“我写小说将近30年来,刚开始所谓把好人当坏人写也好,把坏人当好人写也好,实际上是对我们过去极左路线文艺观念的拨乱反正,那个时候,如果年龄稍微大一点,看一下当时的作品也知道,当时是把好人塑造得完美无缺,把坏人塑造得一无是处,这是所谓现实主义最不现实、最不真实。

”

文学与传媒系

12汉语言文学(2)班

学号:12001113

张丹。