详细介绍京杭大运河(图文)

大地史诗——京杭大运河(图文)

2006-7-9,17:53:48

举世闻名的京杭大运河,是世界上开凿最早、最长的一条人工河道。

大运河北起北京,南达杭州,纵贯海河、黄河、淮河、长江和钱塘江,将这五大水系联结起来。流经北京、河北、天建、山东、江苏、浙江六个省市,大运河全长1,794公里,目前通航里程只剩883公里。是世界上开凿最早、工程最大、航线最长的人工河。在中华民族的发展史上,为发展南北交通,沟通南北之间经济、文化等方面的联系作出了巨大的贡献。它比沟通红海和地中海的苏伊士运河(苏伊士运河开凿于1859年,1869年通航,全长170公里)长十倍,比沟通太平洋和大西洋的巴拿马运河(巴拿马运河开凿于1881年,1920年通航,全长81.3公里)长二十多倍。

京杭运河又叫京杭大运河,简称大运河或运河。它历经2000多年的沧桑,命运从繁华到衰落。它曾是国家的生命线,维系着封建王朝的兴盛;它更是中国水利工程史上的一座丰碑,展现着古人的聪明才智;它又是一条血泪之河,浸透着无数黎民百姓的苦难。今天,著名的水利专家郑连第先生将带我们穿过历史的尘烟,从多个角度对京杭大运河进行客观的解读。

京杭运河,是一项华夏儿女都为之自豪的伟大工程。京杭运河的生命之路曲折漫长,它多次扩建和改建,历经2000多年的风雨。它像时代的记录者,见证了过去的绚烂与平淡。

今天的大运河,基本是清乾隆年间最后一次疏浚的河道。自隋代开始到清末民初,大运河始终是一条南北交通大动脉,不过到了民国时期,纵贯南北的津浦(从天津到南京的浦口)铁路通车之后,大运河就渐渐失去了南北交通的重要性,下降成为区域性的交通网。不少河段出现淤塞,一到枯水季节即告断航,在某些时期,甚至造成江苏、上海、浙江等地用煤告急。近年来,大运河又受到重视,尤其是在南水北调工程的规划中,大运河将发挥重要的作用,对大运河重新整治的工程正在展开,清淤疏浚已初见成效。

京杭大运河从公元前486年始凿,至公元1293年全线通航,前后共持续了1779年。在漫长的岁月里,主要经历三次较大的兴修过程。

第一次是在公元前五世纪的春秋末期。当时统治长江下游一带的吴王夫差,为了北上伐齐,争夺中原霸主地位,调集民夫开挖自今扬州向东北,经射阳湖到淮安入淮河的运河(即今里运河),因途经邗城,故得名“邗沟”,全长170公里,把长江水引入淮河,成为大运河最早修建的一段。

第二次是在公元七世纪初隋朝统一全国后,建都洛阳,为了控制江南广大地区,使长江三角洲地区的丰富物资运往洛阳,隋炀帝于公元603年下令开凿从洛阳经山东临清至河北涿郡(今北京西南)

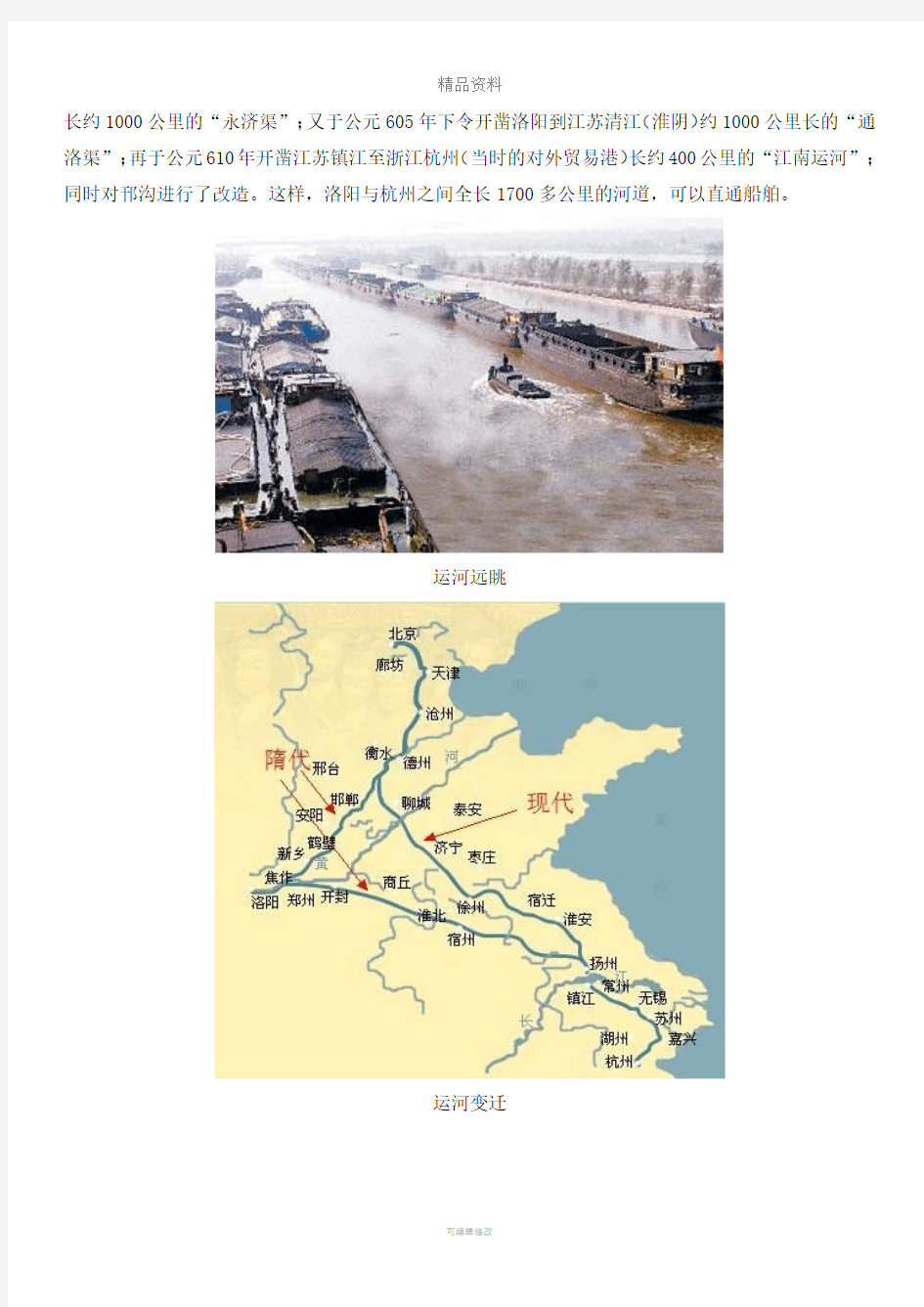

长约1000公里的“永济渠”;又于公元605年下令开凿洛阳到江苏清江(淮阴)约1000公里长的“通洛渠”;再于公元610年开凿江苏镇江至浙江杭州(当时的对外贸易港)长约400公里的“江南运河”;同时对邗沟进行了改造。这样,洛阳与杭州之间全长1700多公里的河道,可以直通船舶。

运河远眺

运河变迁

隋朝大运河

第三次是在十三世纪末元朝定都北京后。为了使南北相连,不再绕道洛阳,元朝花了10年时间,先后开挖了“洛州河”和“会通河”,把天津至江苏清江之间的天然河道和湖泊连接起来,清江以南接邗沟和江南运河,直达杭州。而北京与天津之间,原有运河已废,又新修“通惠河”。这样,新的京杭大运河比绕道洛阳的大运河缩短了九百多公里。

京杭大运河是由人工河道和部分河流、湖泊共同组成的,全程可分为七段:

(1)通惠河:北京市区至通县,连接温榆河、昆明湖、白河,并加以疏通而成;

(2)北运河:通县至天津市,通县至天津市,利用潮白河的下游挖成;

(3)南运河:天津至临清,利用卫河的下游挖成;

(4)鲁运河:临清至台儿庄,利用汶水、泗水的水源,沿途经东平湖、南阳湖、昭阳湖、微山湖等天然湖泊;

(5)中运河:台儿庄至清江;

(6)里运河:清江至扬州,入长江;

(7)江南运河:镇江至杭州。

京杭大运河作为南北的交通大动脉,历史上曾起过“半天下之财赋,悉由此路而进”的巨大作用。运河的通航,促进了沿岸城市的迅速发展。

运河改造

一部流动的厚重史书

我国的河流水系,除横断山区外,基本都为自西向东流,各水系间有分水岭阻隔。为扩大活动空间,人们自然想到沟通各水系的运河,以缓解陆路来往的艰辛。

京杭运河开凿始于春秋时的鲁哀公九年(公元前486年),吴王夫差为北上争霸,在今扬州南北,连接成串的天然湖泊沟通了长江和淮河。以后又有菏水和鸿沟把黄河和淮河联系起来;用灵渠穿越南岭把长江水系和珠江水系沟通。魏晋南北朝时,为战争需要又开凿了白沟等运河,把黄河和海河水系直至滦河水系连接起来。这样,早期联系滦河、海河、黄河、淮河、长江、钱塘江、珠江的南北通道已经形成,其中包括了初期的京杭运河。

在以后的年代,各段水道兴废不一,但水道网络却始终存在,并根据需要有不同的延伸。在隋朝和元朝,有两次大规模的改建和扩建。前者都城在西,后者都城在北,淮河以北的线路有大的改动,但重点基本没变。

一次耗时数百年的初创、两次巨大规模的改建、扩建和无法胜数的小规模改建、扩建,构成了京杭运河的全部历史。它是数十代人的集体创造,它关连着一个伟大国家的历史进程。

承载帝国梦想

中国历史上秦、隋、元三次大统一都把建设京杭运河作为优先规划和实施的大事,历朝历代都把维护运河的通航作为要务。运河已经成为国家的生命线,它承载着一个王朝的兴衰成败。

《旧唐书.崔融传》描绘了京杭运河水运网在国家经济上的不可或缺,“天下诸津,舟航所聚,旁通巴汉,前指闽越,七泽十薮,三江五湖,控引河洛,兼包淮海。弘舸巨舰,千舳万艘,交贸往还,昧旦永日”。当时唐朝都城的运河港口广运潭尽收天下财富,汇聚着全国各地的舟船,“若广陵则锦、铜器、官端绫绣;会稽则罗、吴绫、绛纱;南海玳瑁、象齿、珠、沉香;豫章力士瓷饮器、茗铛、釜;宣城空青、石绿;始安蕉葛、蚺胆、翠羽;吴郡方文绫。船皆尾相衔进,数十里不绝”。

唐宋时期有大量的国外使者和学者来中国朝圣或求学,他们多由运河来去,他们生动地记载了运河及其沿岸的繁华。《马可波罗游记》中最精华的部分就是对运河的叙述。运河所经名城荟萃,人才辈出,是我国历史面貌的重要见证。

水利工程的典范

京杭运河行经不同地形、地质和水资源条件的地区,这使运河的修建、维护极其困难和复杂。我们的祖先解决了运河的众多难题,写下了水利史上浓重的一笔。