论孔子的“吾道一以贯之”

圭臬文言文翻译

《史记·太史公自序》云:“孔子曰:‘吾道一以贯之。

’”孔子以圭臬为道,意谓其言为世人所遵循之准则。

此圭臬,乃道德之圭臬,为人行事之规范。

孔子主张仁、义、礼、智、信五常,以为人之根本。

是以,仁者见之而思仁,义者见之而思义,礼者见之而思礼,智者见之而思智,信者见之而思信。

此五常,即为道德之圭臬。

《礼记·中庸》云:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

”此中庸之道,亦为圭臬。

中者,不偏不倚,不偏激,不沉溺;和者,和谐、融洽。

中庸之道,使人行事有度,处世有则,可谓道德之圭臬。

《论语·为政》云:“子曰:‘为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

’”孔子以德为政之圭臬,认为治国应以道德为准则。

德者,仁、义、礼、智、信之总称。

为政以德,即以道德之圭臬治国,使国家安定,百姓安居乐业。

《孟子·离娄上》云:“孟子曰:‘人之初,性本善。

’”孟子认为人性本善,道德之圭臬即为人性之本性。

人之所以有恶,皆因后天环境、教育等因素所致。

若能回归本性,遵循道德之圭臬,则恶自去,善自现。

《韩非子·五蠹》云:“法者,国之权衡也;权者,国之准绳也。

”韩非子认为法律为国家之圭臬,权衡、准绳为国家之准绳。

法律规范人之行为,使国家秩序井然,百姓安居乐业。

《史记·太史公自序》云:“夫道者,无所不在也。

其大无外,其小无内。

故能穷天地之变,通古今之变。

”太史公认为道为万物之圭臬,无所不在。

道之大,能穷尽天地之变;道之小,能通达古今之变。

人若能遵循道之圭臬,则能领悟宇宙之奥秘,通达人生之真谛。

综上所述,圭臬一词,意为准则、规范、法度。

古人在修身、齐家、治国、平天下等方面,皆以圭臬为准则。

道德之圭臬,为人行事之规范;中庸之道,为道德之圭臬;德政之圭臬,为治国之圭臬;人性之圭臬,为人性之本;法律之圭臬,为国家之圭臬;道之圭臬,为宇宙之圭臬。

遵循圭臬,使人明理、修身、齐家、治国、平天下。

文言文割席断交翻译

孔子曰:“吾闻之,君子之交淡如水,小人之交甘若醴。

君子淡以亲,小人甘以绝。

彼诸侯者,皆小人耳,吾何交焉?”于是,孔子割席断交,不复与诸侯为伍。

时人有曰:“孔子割席断交,何也?”孔子答曰:“吾观诸侯,皆好大喜功,忘其所以,不修其德。

吾欲以德服人,非以权谋取之。

诸侯皆争于权谋,吾岂与之同流合污哉?”孔子割席断交之后,居于鲁,专心致志于讲学授徒。

其弟子有曰:“夫子割席断交,何其决绝也?”孔子曰:“吾非决绝,乃明志耳。

吾志在天下,欲以道德教化诸侯,使之归仁。

若与诸侯交,则吾道德之志不得伸,故割席断交,以明吾志。

”孔子之弟子颜回闻之,曰:“夫子割席断交,吾亦愿随夫子之后,割席断交,以明吾志。

”颜回遂与孔子同行,不复与诸侯往还。

孔子割席断交,一时之间,舆论哗然。

诸侯闻之,皆惊愕不已。

齐景公闻之,曰:“孔子割席断交,吾欲见之,问其所以。

”遂遣使者请孔子。

孔子见齐景公,景公问曰:“夫子割席断交,何也?”孔子对曰:“臣闻君子之德,如日月之明,不可蔽也。

诸侯皆蔽其德,故臣割席断交,以明其志。

愿大王修德以化诸侯,使天下归仁。

”景公闻言,默然良久,曰:“夫子之言,诚然也。

吾自今始,当修德以化诸侯。

”于是,齐景公始有悔改之意。

孔子割席断交,虽一时受诸侯之排斥,然其道德之志,终为后世所推崇。

孔子之后,儒家之学大兴,天下学士,皆以孔子为楷模,割席断交,以明其志。

夫割席断交,非易事也。

孔子割席断交,乃出于道德之志,非为个人之私利。

是以,孔子虽割席断交,而其道德之志,终为天下所敬仰。

孔子曰:“吾道一以贯之。

”此一以贯之,即割席断交之志也。

故曰:割席断交,非易事也。

然有道德之志,则割席断交,亦无不可。

孔子割席断交,虽一时之困厄,然其道德之志,终为后世所传颂。

是以,孔子之道,历久弥新,成为中华民族之精神支柱。

孔子割席断交,其事虽古,其理犹在。

后世之士,欲求道德之高,必效法孔子,割席断交,以明其志。

斯乃孔子之道,亦即中华民族之精神所在也。

孔子“一贯之道”定论析疑

千百年来,儒家思想文化被视为中国传统文化 的正宗和主体,而孔子又被视为儒家的开创者和最 高的圣人,因此,对于传承和弘扬中国优秀传统文化 来说,准确 理 解 和 阐 释 孔 子 之 道 就 显 得 非 常 重 要。 然而,由于孔子之学博大,其教灵活而不拘一说,其 言大多出于弟子后学记述,故而准确地理解和阐释 孔子之道并非易事。 孔子在世时采取因材施教的方 法,对不同弟子、不同人常常有不同教导,致使受教 者对孔子思想常常有不同的理解。 孔子没后不远, 传其学者自谓得孔子真传,因其所闻而立派,形成了 儒学多派并立的局面。 时值当今,我们仍然无法摆 脱孔子最初传承者所纠结的何为孔子“ 真传”、何为 儒家“正宗”的问题。 要解决这个问题,就必须努力 寻求、深入地把握贯穿孔子之道的“ 一” 。

2019 年 1 月 第 1 期( 总第 265 期)

【 哲学研究】

中州学刊 Academic Journal of Zhongzhou

孔子“ 一贯之道” 定论析疑∗

焦国成

Jan.,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ019 No.1

摘 要:《论语·里仁》所载曾子之语“夫子之道,忠恕而已矣”,千百年来一直被视为孔子“ 一贯之道” 的定论。 但 是,这个未经孔子审定的定论是很可怀疑的。 它涉及孔子学说的精髓,故而不可不辨。 其实,曾子的才华、出此言 时的年龄、学问境界及其治学方式,都不足以支持其能够独知孔子的“ 一贯之道”。 孔子之道博大精深,涉及博学、 修身、安人、安天下,不是“忠恕”二字可以统贯的。 忠恕是拘谨的、自我限制的、但求无过的。 把忠恕视为孔子之道 的精髓,是曾子自己的体会,这与曾子本人的性格和境界有关。 “忠恕而已矣”,不过是曾子对其所得孔子之道的精 微表述,而非孔子本人的“ 一贯之道” 。 关键词:一贯之道;曾子;忠恕 中图分类号:B222 文献标识码:A 文章编号:1003-0751(2019)01-0106-06

吾道一以贯之-吾道一以贯之语法现象

吾道一以贯之:吾道一以贯之语法现象吾道一以贯之,这句话是论语里边孔子说的,其中一以贯之这句成语一共出现了两次:一是《论语•里仁》:子曰:"参乎!吾道一以贯之"曾子曰:"唯。

"子出,门人问曰:"何谓也?"曾子曰:"夫子之道,忠恕而已矣。

";二是《论语•卫灵公》子曰:"赐也!女以予为多学而识之者与?"对曰:"然,非与?"曰:"非也。

予一以贯之。

"对于这句话的解释,几千年来其说不一,特别是对一以贯之的一的解释更是五花八门,没有定论。

究竟孔子的这句吾道一以贯之是什么意思,今天我也谈谈自己的看法。

首先,孔子在这里谈到了道这个概念,那么我们就先从老子谈起,毕竟老子是道家的始祖。

在道德经有两句话,在老子的道德经第四十八章里,老子说过这样的话:为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为。

那么,什么是学?普通的学问、知识,我们每天都在学习,把每天的知识进行累积并进行参悟,增加起来就是学。

为道呢?是损,要丢掉,到最后连丢掉都要丢掉,到了空灵自在的境界,这还不够,连空灵自在都要丢掉,最后到了无,完全抛弃了自我的贪、嗔、烦恼,现出了真正的人性本源,达到了唯有真理的无我状态。

可以说这是老子自己得到的途径,这里的损和益是相辅相成的,通过学习参悟,个人的学问、知识就增加了,对事情的了解也就多了;同时,在人的头脑中的疑问也就相对减少了,疑问少,烦恼自然也就少了,学问、知识积累的越多,人的头脑中的疑问就越少,学问、知识的积累一直持续下去,直到世界上所有的学问、知识都学到了,个人对世界全部了解了,那么这个人的心里也就没有疑问了,做任何事情,都不需要去考虑,去猜疑,去了解,而是直接就能够按照事物自身的发展规律进行处理,从而使人进入了一个新的境界。

用时下流行的话来说就叫做明心见性,人的自我之心没有了,达到了一个与道融合的状态,这就是所谓的得道,孔子、老子等就是得道之人。

吾道一以贯之

吾道一以贯之展开全文子曰:”参乎!吾道一以贯之.”曾子曰:"唯"曾子出.门人问曰:"何谓也?"曾子曰:"夫子之道,忠恕而已矣.”---如果你是曾子,该用那个辞对同门描绘“吾道一以贯之”?子曰:”参乎!吾道一以贯之.”曾子曰:"唯"曾子出.门人问曰:"何谓也?"曾子曰:"夫子之道,忠恕而已矣.”——这一则历来是儒家公案。

这里有几个问题——一:孔子之道“一”到底是什么?二:曾参的“忠恕”之道还是“一”吗?三:何谓忠恕?四:“中庸”之道是“一”吗?五:如果你是曾子,该用那个辞对同门描绘“吾道一以贯之”?曾参的“忠恕”之道还是“一”吗?----不是,和下面中庸一样偏于行。

而“一”涵盖的内容要多的多三:何谓忠恕?----参见南师《论语别裁》四:“中庸”之道是“一”吗?---第一反应是不是,但比“忠恕”接近了。

据南师讲解好像是,但就我自己理解还不是。

因为侧重不同落叶自化: 全水是波,全波是水。

可以解释吗?野有雅兰: 回复落叶自化:落叶兄还在纠结这个?“全水是波,全波是水”这句只是描述华严性相惟一之境的一个状态。

而此处孔子所说“一”的范畴要宽得多。

:泪不空:这个(一)当然是贯穿于〖道〗之始终的,那么:二呢?天地之道:曰:阴阳,所以:曾子称:夫子之道,忠恕而已矣是对的;因为:易经有曰:道生一,一生二,二生三。

再说:中庸是道吗?当然也为道也!因为中者为三,二之所生者也!所以:也可以说;万物之道唯一以贯之。

夫子弟子众多,为何独对曾参言“吾道一以贯之”?在《论语·先进篇》中----- “柴也愚,參也魯,師也辟,由也喭。

”四弟子之偏不失其贤。

不同天性,言行不同。

设想一下,夫子说“一”之时,四弟子都在场,柴。

师,由三弟子的会如何回答呢?今日读老子,圆觉经,越发觉得孔子的伟大。

那些鞭儒尊佛尊道的实不懂儒,更不懂佛道。

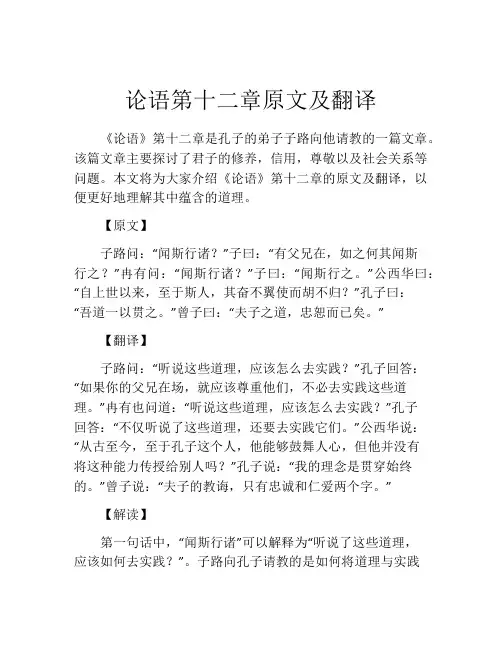

论语第十二章原文及翻译

论语第十二章原文及翻译《论语》第十二章是孔子的弟子子路向他请教的一篇文章。

该篇文章主要探讨了君子的修养,信用,尊敬以及社会关系等问题。

本文将为大家介绍《论语》第十二章的原文及翻译,以便更好地理解其中蕴含的道理。

【原文】子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。

”公西华曰:“自上世以来,至于斯人,其奋不翼使而胡不归?”孔子曰:“吾道一以贯之。

”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。

”【翻译】子路问:“听说这些道理,应该怎么去实践?”孔子回答:“如果你的父兄在场,就应该尊重他们,不必去实践这些道理。

”冉有也问道:“听说这些道理,应该怎么去实践?”孔子回答:“不仅听说了这些道理,还要去实践它们。

”公西华说:“从古至今,至于孔子这个人,他能够鼓舞人心,但他并没有将这种能力传授给别人吗?”孔子说:“我的理念是贯穿始终的。

”曾子说:“夫子的教诲,只有忠诚和仁爱两个字。

”【解读】第一句话中,“闻斯行诸”可以解释为“听说了这些道理,应该如何去实践?”。

子路向孔子请教的是如何将道理与实践结合起来。

从孔子的回答中可以看出,在某些情况下,理念和实际操作可能会相互冲突,所以需要在实践中根据自己的情况进行调整,尊重父兄家人的意见和立场。

公西华说的“奋不翼使而胡不归”,可以理解为孔子所倡导的思想理念能够引领境内外的各种力量,但孔子并没有让其扮演应有的角色,不能归为他的信仰和忠诚,这是一种挑战孔子的权威。

最后,曾子说了当时社会上对孔子的评价:“夫子之道,忠恕而已矣。

”可以看出,孔子的思想观念和文化理念逐渐被社会所认可,成为一种重要的价值观和行为准则。

同时,这也进一步表明了孔子思想的影响力和传承。

【对比其他章节】和《论语》中的其他章节相比,第十二章相对比较简短,但其所涉及的议题却涵盖了许多重要的价值观和准则。

和第十一章类似,本篇文章重点讨论了君子的行为和修养,但和第十一章最大的区别在于,第十二章强调了实践和信用。

_孔子的真精神_系列之六差等之爱与博爱

人随笔163差等之爱与博爱【作者简介】 徐晋如,深圳大学文学院副教授,主要从事政治儒学、诗词写作学、古典诗词文献学及 京剧学研究。

差等之爱与博爱□徐晋如“孔子的真精神”系列之六社会科学论“吾道一以贯之”《论语》《里仁》篇有这样一段记述:子曰:“参乎,吾道一以贯之。

”曾子曰:“唯。

”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。

”曾子是孔子最优秀的学生之一,后世尊为“宗圣”,与颜回、子思、孟子同得配享孔庙。

曾子对孔子之“道”的解释,就是忠恕二字,似乎应该是权威之见,不可动摇。

况且,《卫灵公》篇中孔子和他的另一个学生端木赐还有这样的对话:子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。

”一言而可以终身行之,看起来与“吾道一以贯之”似乎没有分别。

的确,尽己之心曰忠,推己及物曰恕,严以律己,宽以济众,兼顾群己,蔼然中行,当然合乎夫子之道。

但是,在曾子纪录的孔子论古之大学之道的论述中,又有“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”(《大学》)这样的话,除非我们承认忠恕就是修身的全部,否则“壹是皆以修身为本”怎么看都像是“吾道一以贯之”的同义表述。

我们更不要忘记孔子对中庸的推崇,中庸固然包含忠恕,然又不止于忠恕,何以孔子一以贯之的道就不是中庸呢?孔子的孙子子思是曾子的学生,但他未尽遵其师所言,而是含混地说:“忠恕违道不远。

施诸己而不愿,亦勿施于人。

”(《中庸》)接下来更是大讲“诚”:凡为天下国家有九经,所以行之者一也。

这里的“一”,指的就是“诚”。

又曰:惟天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。

与天地参,即与天地叁,意谓只要人能做到至诚无欺,则可与天地并列而居三才之位。

诚之功用,可谓大矣。

这就难怪全祖望《经史答问》要明确说:“一贯之说,不须注疏。

但读 《中庸》 便是注疏。

无矫饰之行文言文翻译

古之行者,不以富贵荣显为念,不以贫贱困顿为忧。

行于山水之间,悠然自得,心无挂碍。

是以其行无矫饰,而真我自现。

孔子曰:“吾道一以贯之。

”此所谓“真我”也。

孔子之行,不慕富贵,不避贫贱,不矫饰其行,故能得道。

孟子曰:“得志,与民由之;不得志,独行其道。

”孟子之行,亦无矫饰。

其志在道,不逐名利,不染俗世。

故其行,虽独,而不失其志。

孔子与孟子,皆古之圣贤,其行无矫饰,而道自显。

庄子曰:“吾生也有涯,而知也无涯。

”庄子之行,更是无矫饰之极。

其视富贵如浮云,视贫贱如尘埃。

行于世间,随遇而安,不拘泥于物欲,不拘束于礼法。

庄子之行,纯任自然,不假修饰,故能游于无穷。

汉之陶渊明,隐居田园,不慕名利,不求荣显。

其行无矫饰,纯任自然,故能写出“采菊东篱下,悠然见南山”之句,流芳百世。

陶渊明之行,虽隐于山林,而道自存于胸中。

唐之李白,放荡不羁,不拘小节。

其行无矫饰,纵情山水,吟咏风月。

李白之行,虽放达,而真性自显,故能成为诗仙,千古流芳。

宋之苏轼,才高八斗,不慕权贵。

其行无矫饰,正直不阿,故能写出“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”之句,传颂千古。

苏轼之行,虽历经磨难,而真我不灭。

至若明清之际,有王阳明、曾国藩等贤者,其行亦无矫饰。

王阳明“知行合一”,曾国藩“修身齐家治国平天下”,皆以道为宗,不事虚饰,故能成为一代宗师。

夫无矫饰之行,非一日之功,亦非一人之力。

古之圣贤,皆能以真我行于世间,不为名利所惑,不为世俗所困。

是以其行,虽历尽沧桑,而道心不渝。

今日之世,矫饰之风盛行,人心不古。

然欲求真我,遂至道,仍需效法古人,去矫饰,返璞归真。

唯如此,方能洗净铅华,露出真我,行于无矫饰之道,达至至高之境。

古之行者,如夜空中之星辰,照亮后人前行的道路。

今人若欲追寻古人之足迹,须去矫饰,求真我。

如此,方能行于坦途,无惧风雨,终至道之彼岸。

王力《古代汉语》中地《论语》文选翻译

王力古代汉语《论》•》文址及翻译{好辛昔的基現呀}【原文】子曰:“学而时习之.不亦悦乎?升朋自远方来.不亦乐乎?人不知.而不愠.不亦君子乎?”【译文】孔子说:“经常学习.不也喜悦吗?远方来了朋友.不也快乐吗?傅不到理解而不怨恨.不也足君子吗?”【原文】筲子曰:“吾B三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”【译文】筲子说:“我毎天都耍多次捉磴自己:工作足否敬业?交友是否守佶?知识足否用于实践? ”【原文】子曰:“君子安无求饱.居无求安.敏于事而慎于吉.就升逍而正焉,可谓好学也已。

”【译文】孔子说:“君子吃不求饱、住不求安、做事灵敏.吉谈谨慎、积极耍求上进.就算好学了。

”(二)为政【原文】子曰:“温故而知新.可以为师矣°”【译文】孔子说:“温习旧知识时.能冇新收获.就可以做老师了。

”【原文】子曰:“孚而不思则罔.思而不学则歹台C”【译文】孔子说:“读书不越事.越学越糊涂;愁事不诙书.越惣越头痛。

”【原文】子曰:“人而无佑.不知其可也c 大车无轨.小车无轨.其何以行之哉?”【译文】孔子说:“人无佑誉.不知腿干什么?就象大车没升车柚.小车没冇车柚,怎么能启动?”(三)里仁、【原文】子曰:“朝闻道.夕死可矣C”【译文】孔子说:“早上理解真理.晚上死也值得°”【原文】子曰:“歩乎!吾道一以贯之。

”筲子曰:“唯°”子出.门人问曰:“何谓也?”筲子曰:“失子之道.忠赳而己矣【译文】孔子说:“筲多仍!我的思悠足用一个坯本思惣贯彻始终的°”曾子说:“是C”孔子走后.其他学生问:“什么您思?”背子说:“老师的思越.就是忠恕C”【原文】子曰:“君子喻于义.小人喻于利°”【译文】孔子说:“君子通晓迫义.小人通晓私利C”【原文】子曰:“见贤思齐焉■见不贤而自省也 /【译文】孔子说:“见到贤人.耍向他有齐;见到不贤.耍反省自己/(四)公冶长[1]【原文】宰予昼寝。

北山移文的文言文翻译

昔者周室东迁,王纲解纽,诸侯迭兴,天下大乱。

孔子周游列国,述而不作,以道自任。

孟子继之,著《孟子》七篇,述圣人之道,明道德之要。

时世衰微,风俗颓废,而孟子独能振起之。

后世学者,莫不宗之。

予闻之,孔子尝曰:“吾道一以贯之。

”孟子亦曰:“吾道一以贯之。

”予虽不敏,窃欲效之。

然予之志,不在诸侯,而在北山之巅。

北山者,天下之绝胜也。

予欲登其巅,览其胜,以抒怀抱,以成文章。

予既志之,遂买舟自吴趋越,经三江五湖,越七岭八峰,跋涉千里,始至北山之麓。

山势崔嵬,云雾缭绕,幽鸟鸣啭,泉水潺潺。

予登临其上,心旷神怡,若置身仙境。

北山之巅,有一古刹,名为“北山寺”。

寺内僧众,皆出尘脱俗,修行有素。

予与僧人谈经论道,谈诗论文,遂结为莫逆之交。

僧人见予怀古之情,遂赠予一卷《北山移文》,云:“此乃北山之文,可读可鉴。

”予览《北山移文》,见其文辞典雅,义理深远,遂爱不释手。

文中云:“昔者北山之巅,有古松一株,高千尺,直插云霄。

其叶翠绿,其枝繁茂,若龙腾虎跃,若凤舞龙飞。

世人称之为‘北山松’。

自周室东迁,诸侯迭兴,北山松亦随世而变。

今观其状,已非昔比。

予闻之,松之高洁,不在其形,而在其志。

志高则形不拘,形不拘则气自高。

北山松虽形变,其志未尝改也。

”予读此文,心有所感。

北山松虽形变,其志未改,犹孔子、孟子之道,虽世衰微,其道未衰。

予欲效之,遂立誓愿,若得志于北山,必效北山松之高洁,以道自任。

然世路崎岖,风波险恶,予行至中途,遭遇风雨,舟覆人伤。

予赖天佑,得以生还。

然予志未已,遂再买舟,继续前行。

今予已至北山之巅,见古松依旧,心甚喜慰。

予遂作《北山移文》,以纪其事。

愿后世之人,读此文,能有所感悟,效北山松之高洁,以道自任,使道德之光照耀千古。

《北山移文》译为白话文如下:昔日周室东迁,王纲解纽,诸侯迭兴,天下大乱。

孔子周游列国,述而不作,以道自任。

孟子继之,著《孟子》七篇,述圣人之道,明道德之要。

时世衰微,风俗颓废,而孟子独能振起之。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

论孔子的“吾道一以贯之” 2011-05-01 06:28:03 来源:中国孔子网 浏览:99次

孔子自己说“予一以贯之”(《卫灵公》),“吾道一以贯之”(《里仁》),却并没有明确说自己的这个“道”到底是什么,又是用什么贯串起来的。后人恰恰多就这个问题各持己见,聚诉不已。如解释孔子的“道”为“礼”(Ho Fingarette)、“仁”(Bo Schwartz),“道、德、仁、义、礼”(陈大齐),“道、德、仁、礼”(韦政通),“道”(刘述先),“义”(刘殿爵),“仁、礼”(李泽厚),等等[1];解释“一以贯之”为“认识方法”(何晏、焦循、章太炎),“统于天理”(朱熹),“一以行之”(王念孙、阮元),“仁以行之”(郭沫若),等等[2]。笔者在此尽弃前说,而认为孔子之“道”就是孔子的思想学说,[3]“一以贯之”就是其思想学说有一条主线来贯串;这条主线,不是单一的概念范畴,而是包括作为孔子思想学说核心和精华的“仁”之道、作为行“仁”之方的“忠恕”之道和作为确保实现“仁”德的“中庸”之道三个层层递进、相互贯通、缺一不可的层面。

一、“仁”之道

“孔子贵仁。”(《吕氏春秋?不二篇》)“孔门之学,莫先于求仁。”[4]“孔门宗旨只在求仁。”[5]“儒家言道言政,皆植本于‘仁’。”[6]“孔子教人学为人,即为学仁。”[7]孔子之道首先是“仁”之道,“仁”是其思想学说的核心和精华,不宜聚诉。但孔子言“仁”,往往因人而宜,随机而发,未有定说,导致千百年来人们对“仁”的理解阐释,众说纷纭,莫衷一是,正可谓是“仁者见之谓之仁,智者见之谓之智。”(《周易?系辞上》)宋代的程颐甚至说“自古原不曾有人解仁字之义”;朱熹的学生陈北溪也说“自孔门后人,都不识仁。”[8]以至今人不得不感叹:“要把这个概念解释清楚,要使这个问题得到公认的解决,至今仍然是困难的。”[9]

《论语》一书,“仁”字凡109见,其中作为道德标准出现105次,“仁人”出现3次,“仁”同“人”字1次。[10]分析全书涉“仁”语句,可以看出,孔子的“仁”既是一德之名谓,如:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)“此分心意为知识、感情、意志三方面,而以知仁勇名其德者。”[11] “仁”也是德之不同境界,如:“先难而后获,可谓仁矣。”(《雍也》)“刚毅木讷,近仁。”(《子路》)在此,“仁”是德在具体环境下的一种特殊规定。“仁”还是众德之总称,如:“人而不仁,如礼何!人而不仁,如乐何!”(《八佾》)“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”(《卫灵公》)“‘仁人’一词与全德之人同义。在这种情况下,‘仁’可以译为perfect virtue(全德)。”[12]既然孔子本人对“仁”的界定具有很大的模糊性、分散性,同时又具有很大的有机性、整体性,那么后人无论是对“仁”确切分说,还是对“仁”总体概括,都有可能失孔子真意。 然而,“儒家一切学问,专以‘研究人之所以为人者’为其范围”。[13]尽管孔子从没有明确界定“仁”到底是什么,但是他言“仁”,却从没有离开过具体的、感性的人,从没有离开过活泼泼的人的生命、生存和生活。孔子反复强调,在人伦日用之中,人要“知仁”、“欲仁”、“好仁”、“求仁”、“得仁”、“为仁”、“处仁”,要“依于仁”、“不恶仁”、“不违仁”(出处从略)。孔子的这个“仁”,决不是一个抽象的概念,而是每个人不但需要而且可以从自身生命、生存、生活中的具体语境和不同场景下时时刻刻体验实践的原则标准。体验“仁”,使“仁”得以在内心生成显现,并成为一个立己达己亦即“修己”的内心原则;实践“仁”,使“仁”得以外在扩展呈现,并成为一个立人达人亦即“治人”的外在标准。所以,“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”(《雍也》)

人之生也,几乎是无时无处不需要修己治人。因此,对“仁”的体验和实践是一个永不间断的过程,涉及人的生命、生存和生活的全体。“人之立己处人,两端而已。”[14]“孔子一生事业,就在修己治人二者。”[15]在孔子看来,“修己”就要通过诸如“克己”、“行己”、“洁己”、“由己”、“为己”、“恭己”(出处从略)等艰苦的功夫过程,克服主我与客我、主体与客体的的矛盾,达到自我道德的不断升华。他强调,每个人都是一个道德主体,都应该而且可以进行道德的自主自律:“为仁由己,而由人乎哉?”(《颜渊》)一个人生来可能有财富多少的差异和地位贵贱的分别,但作为一个自主自律的道德主体,每个人都是平等的,关键在于自己能否积极主动的去求“仁”:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”(《述而》)君子与小人的差别,就在于“君子求诸己,小人求诸人。”(《卫灵公》)因此,“求仁而得仁,又何怨?”(《述而》)、“欲仁得仁,又焉贪?”(《尧问》)仁至我心,仁我合一,就会无忧无虑,无企无求。所以“仁者不忧”(《子罕》)、“仁者安仁”(《里仁》)。

“苟志于仁矣,无恶也。”(《里仁》)“‘克伐怨欲,不行焉,可以为仁矣?’子曰:‘可以为难矣。仁,则吾不知也。’”(《宪问》)一个人仅仅自身体验和信守“仁”,仅仅是克制约束自己,只能是“无恶”,还不算是真正具有“仁”德。因为单个的人不能生活在封闭隔绝的世界里,不能做“孤岛之人”,也形不成“人之孤岛”。他必须在自己的生命、生存和生活中时时刻刻面对并处理与他人的关系。因此,一个人不但要修己,还要在生活实践中治人,亦即正确处理与他人的关系。正确处理人际关系的标准,孔子认为也是“仁”。“樊迟问仁,子曰:‘爱人’。”(《颜渊》)一个人只有“泛爱众而亲仁”(《学而》),才是一个真正的“君子”。“子路问君子。子曰:‘修己以敬。’曰:‘如斯而已乎?’曰:‘修己以安人。’曰:‘如斯而已乎?’曰:‘修己以安百姓。修己以安百姓,尧舜其犹病诸?’”(《宪问》)“君子学道则爱人。”(《阳货》)修己且爱人,泛爱众而亲仁,不但是“君子”,而且可谓是“圣人”:“子贡曰:‘如有博施于民,而能济众,何如?可谓仁乎?’子曰:‘何事于仁,必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。’”(《雍也》)孔子从不轻易许人以“仁”与“圣”,甚至也不敢自居。他只是勉 力为之而已:“若圣与仁,则吾岂敢。抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。”(《述而》)

正是这种勉力为“仁”的心态和志向,推动一个人在自己的人生道路上不断地体验实践“仁”,使立己达己和立人达人两者浑为一体,通融无碍。因此,罗汝芳说:“孔门宗旨只在求仁,求仁工夫只是‘己欲立而立人,己欲达而达人’。夫欲立欲达便学不厌,立人达人便诲不倦。不厌不倦如辊着两轮以载一车,要载此个仁车,亦不容不辊着两轮也。”[16]

二、“忠恕”之道

“从体验和实践的立场说仁,仁就是爱,性就是情,本体就是活动。”[17] “仁”之活动,涉及人伦日用的方方面面,是一个永不间断的过程。体验实践“仁”是修己治人的原则标准,那么,“仁”之道在人伦日用诸活动中具体操作运行的方法途径又是什么呢?孔子本人明确地说:“能近取譬,可谓仁之方也已。’”(《雍也》)

“能近取譬”的意思就是“人能近就己身取譬,立见人之与我,大相近似。以己所欲,譬之他人,知其所欲之亦犹己。然后推己及人,此即恕之事,而仁术在其中矣。”[18]“能近取譬”就是“忠恕”之道,是“仁”德由原则标准向日常生活下滑落实的具体方法和途径。“子曰:‘参乎,吾道一以贯之。’曾子曰:‘唯。’子出,门人问曰:‘何谓也?’曾子曰:‘夫子之道,忠恕而已矣。’”(《里仁》)“仁”之道须以“忠恕”之道行之,这就是“吾道一以贯之”。“忠恕不可谓之道,而道非忠恕不行。”[19]曾子以“忠恕”解释孔子之“道”,不能汲概孔子思想学说之全部,但却得其要义,所谓“忠恕违道不远”(《中庸》)、“强恕而行,求仁莫近”(《孟子·尽心上》)正是此意。[20]

“出自心意为忠。”(《国语·周语》)“中心曰忠。”(《周礼·大司徒疏》)“爱利出中谓之忠。”[21]要做君子仁人,就必须使自己的言行,不能虚饰遮掩,而是要出于自己的真心真意、己心己意。一个人生而必定有自爱之心,为己之心,也就是说有“己欲”,或者说是有自己的理想志向。因为“人生而有欲,欲而不得,則不能无求。”(《荀子·礼论》)孔子不是一个禁欲主义者,他明确地讲:“富与贵,是人之所欲也”、“贫与贱,是人之所恶也。”(《里仁》)甚至说:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。”(《述而》)因为“己欲”并不等于私欲,或者说,并不等于一己之欲。作为君子仁人,关键的问题,并不是要排斥“己欲”,而是满足“己欲”要“以其道得之”(《里仁》)。否则,“不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)而且,既要满足“己欲”,也要满足他人之欲。因此,“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”(《雍也》)这就是“忠恕”之道的“忠”,也就是后人理解的“忠恕”之道的“积极方面”(蔡元培)或“肯定方面”(冯友兰)。所谓积极或肯定的方面,就是要忠于自己的理想志向,并积极主动地去实现它,要有所为。因此后人多解释“忠”为“忠以尽己”[22]、“尽己之谓忠”(《四书章句集注·论语集注》)。 忠于并要实现自己的理想志向,要首先自尊自重、自问自省、自我约束、自反而躬、自我实行,首先作得一“仁人”,也就是孟子所说的 “自反而忠”、“自反而仁”(《孟子·离娄下》)。孟子还说:“万物皆备于我矣,反身而诚,乐莫大焉。强恕而行,求仁莫近焉。”(《孟子·尽心上》)君子仁人怀有修齐治平的理想志向,正是因为忠于自己的这一理想志向,才把自己认为是美好可欲的东西推介施诸他人,而且宁肯自己少私寡欲,也要胸怀天下,立人达人。所以,“君子谋道不谋食”、“君子忧道不忧贫”(《卫灵公》),“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”(《里仁》)

“反身而诚,然后能忠。能忠矣,然后由己推而达之国家天下。”[23]然而,不管自己如何的“忠”和“诚”,如何想把自己的东西推及他人和行施天下,却有一个必要的限度不能突破,那就是自己不欲不求的事物,不能推介施诸别人,这就是“恕”的原则。“如心曰恕。”(《周礼·大司徒疏》)用孔子自己的话讲,就是“己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)用《中庸》的话讲,就是“施诸己而不愿,亦勿施于人。”因为“人同此心,心同此理。”惟有以己之心,度人之心,才能由己推人,得人之心。所以后人多解释“恕”为“恕以及人”[24]、“推己之谓恕”(《四书章句集注·论语集注》)。这个“恕”,也被后人理解为“忠恕”之道的“消极方面”(蔡元培)或“否定方面”(冯友兰)。所谓消极或否定的方面,就是要有所不为,亦即对个人理想追求的积极实现,只能建立在人们共同欲求的基础之上,而不是为所欲为,横加干预别人。

实际上,“忠”就是“恕”,“恕”就是“忠”。从广义上看,己之所欲,也包括欲不要自己不欲的东西;而己之不欲,也包括不欲要己所不欲的东西。因此,“忠”与“恕”是一体两面,或者说是一而二、二而一的问题。所以当子贡问“有一言而可以终身行之者乎”的时候,孔子回答说:“其恕乎?己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)在这里,“恕”就包含“忠”。由此看来,自己所欲所求的东西,主动施诸别人是“仁”;自己不欲不求的东西,强行施诸别人就是“不仁”。因此,孟子说:“仁者以其所爱,及其所不爱;不仁者以其所不爱,及其所爱。”(《孟子·尽心下》)进而言之,践行“忠恕”之道即为“仁”,否则就为“不仁”。所以孟子记载孔子的话说:“道二,仁与不仁而已矣。”(《孟子·离娄上》)真正品德高尚的人,正是能将“忠”和“恕”合二为一,以己度人,由己推人。“圣人之于民,亦类也。”(《孟子·公孙丑上》)“圣人”也是人,关键是:“圣人者以己度者也,故以人度人,以情度情,以类度类。”(《荀子·非相》)所以钟泰说:“抑忠则未有不恕,恕亦未有不忠者。忠者尽己,恕者推己。己之不尽,何有于推。苟不能推,又何所尽?故忠恕多并言,或单言恕,而忠即在其中,单言忠,而恕即在其中。不得歧而二之也。”[25]