(完整版)《结晶学与矿物学》实验教学大纲

《结晶学与矿物学》实验教学大纲

一、实验课名称:结晶学与矿物学

二、适用专业:四年制本科地质学、资源勘查工程、矿物加工工程专业

三、采用教材:结晶矿物学实习指导书

四、课程总学时:80~90学时(40学时)

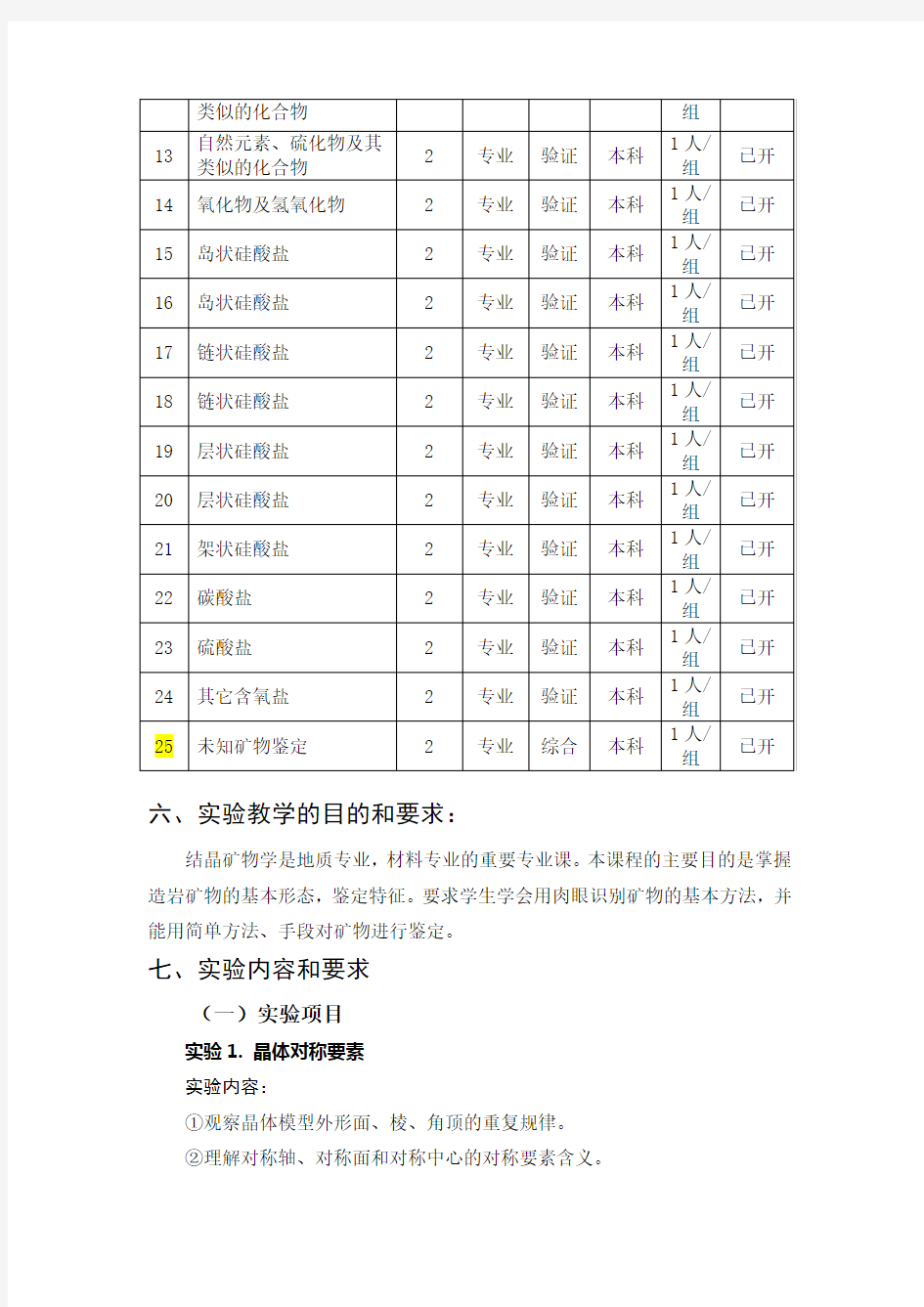

五、实验项目名称和学时分配

六、实验教学的目的和要求:

结晶矿物学是地质专业,材料专业的重要专业课。本课程的主要目的是掌握造岩矿物的基本形态,鉴定特征。要求学生学会用肉眼识别矿物的基本方法,并能用简单方法、手段对矿物进行鉴定。

七、实验内容和要求

(一)实验项目

实验1. 晶体对称要素

实验内容:

①观察晶体模型外形面、棱、角顶的重复规律。

②理解对称轴、对称面和对称中心的对称要素含义。

实验要求:

①掌握寻找对称要素的方法

②学会确定对称要素的种类和数目

实验2. 利用对称要素组合定律寻找对称要素:

实验内容:

①练习应用对称要素组合定律寻找对称要素。

②根据组合要素特点确定对称型及对称型的书写格式。

实验要求:

掌握32个对称型和对称分类体系

实验3. 单形认识

实验内容:

①对照47种单形图形,观察实际模型认识并记忆名称。

②从形状、晶面和对称要素关系熟悉常见18种单形。

实验要求:

①熟练掌握18种单形晶体。

②了解不同单形在各晶族、晶系中的分布。

③作单形赤平投影图。

实验4. 聚形分析

实验内容:

①根据对称要素特点确定晶族、晶系。

②根据聚形上晶面类型,确定单形数目。

③确定聚形中单形的名称。

实验要求:

掌握聚形晶体的分析方法,学会确定单形的种类,名称和数目。实验5. 等轴晶系对称型的国际符号、晶体定向及单形符号

实验内容:

①找出晶体的对称要素,确定晶系和对称型。

②写出等轴晶系对称型的国际符号。

③确定晶面符号,单形符号。

实验要求:

①学会等轴晶系的晶体定向,目估晶面符号及确定单形符号。

②掌握等轴晶系国际符号的求写方法以及常见的单形及其符号。

实验6.四方晶系对称型的国际符号、晶体定向及单形符号

实验内容:

①找出晶体的对称要素,确定晶系和对称型。

②写出四方晶系对称型的国际符号。

③确定晶面符号,单形符号。

实验要求:

①学会四方晶系的晶体定向,目估晶面符号及确定单形符号。

②掌握四方晶系国际符号的求写方法以及常见的单形及其符号。

实验7. 三方、六方晶系对称型的国际符号、晶体定向及单形符号

实验内容:

①三方、六方晶系对称型的国际符号以及晶体定向;

②确定晶面符号与单形符号。

实验要求:

①学会三方、六方晶系的晶体定向,并用肉眼估计晶面符号;

②掌握三方、六方晶系国际符号的求写方法以及常见单形的符号。

实验8. 低级晶族对称型的国际符号、晶体定向及单形符号

实验内容:

①根据晶体对称特点,确定晶体所属晶系;写出不同对称型的国际符号

②根据晶体常数特点对晶体模型定向;

③确定晶面符号和单形符号。

实验要求:

①了解低级晶族的晶体定向和晶体常数的共同点与不同点;

②估计晶面符号和单形符号;

③熟悉斜方、单斜、三斜晶系的对称特点常见单形及其符号。

实验9. 晶体的规则连生

实验内容:

①识别晶体的双晶连生

②掌握双晶要素的分析方法

③确定双晶类型。

实验要求:

①学会在模型上确定双晶类型和双晶要素;

②掌握常见双晶的特征。

实验10、不同晶系晶体对称型的国际符号,晶体定向以及单形符号

实验内容:

①找出不同晶系晶体的对称要素,写出对称型,确定晶族、晶系。

②写出不同晶系对称型的国际符号。

③确定晶面符号,单形符号。

实验要求:

①掌握不同晶族、晶系对称型国际符号的书写。

②掌握不同晶系晶体定向原则和晶面常数特点,写出单形符号。

实验11. 矿物形态及物理性质

实验内容:

①确定晶体习性的类型和形态特征;

②认识同种矿物的不规则集合体形态;

③了解矿物的颜色、光泽、透明度、条痕和发光性。

④了解矿物的解理、断口与裂开的特征。

实验要求:

①掌握认识矿物结晶习性及常见的矿物集合体,熟悉描述矿物的日常用术语;

②学会正确观察和描述矿物的光学性质;

③掌握用颜色、光泽、条痕等物理特征识别矿物的方法。

实验12. 自然元素、硫化物及其类似的化合物

实验内容:

①石墨、自然金、自然硫、自然铜的手标本鉴定。

②辉铜矿、辉钼矿、方铅矿、辉锑矿、闪锌矿、辰砂手标本鉴定。

实验要求:

①掌握自然元素及硫化物类矿物的化学成分,物理性质等内容;

②掌握鉴定两大类矿物的主要鉴别特征。

实验13. 自然元素、硫化物及其类似的化合物

实验内容:

①黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿、镍黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂、雄黄、雌黄、辉铋矿手标本鉴定。

②观察矿物的颜色、条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度和其他性质。

实验要求:

掌握硫化物及其类似化合物的化学成分、物理性质以及鉴别特征。

实验14. 氧化物和氢氧化物

实验内容:

①观察赤铜矿、刚玉、赤铁矿、金红石、锡石、软锰矿、α—石英、蛋白石、磁铁矿、铬铁矿、锑华、镁华、水镁石、褐铁矿、硬锰矿手标本。

②观察矿物的颜色、条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度和其他性质。

实验要求:

①掌握氧化物和氢氧化物两大类矿物的化学成分、物理性质;

②掌握各类矿物的鉴别特征;

实验15. 岛状硅酸盐

实验内容:

①观察锆石、杆栏石、石榴子石、红柱石、兰晶石、黄玉、十字石手标本。

②了解上述矿物的形态,物理性质,成因和用途。

实验要求:

①掌握岛状硅酸盐类矿物的鉴定特征。

②对同类异象矿物的形态,物性差异作比较,(兰晶石、红柱石、矽线石等)。

实验16. 岛状硅酸盐

实验内容:

①观察榍石、异极矿、符山石、绿帘石、绿柱石、堇青石、电气石手标本。

②了解上述矿物的形态,物理性质,成因和用途。

实验要求:

掌握岛状硅酸盐类矿物的化学成分、物理性质以及鉴定特征。

实验17. 链状硅酸盐

实验内容:

①观察紫苏辉石、透辉石、普通辉石、硬玉、霓辉石、锂辉石、硅灰石、蔷薇辉石矿物标本;

②观察和测试各种矿物的形态、颜色、条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度和其他性质;

实验要求:

掌握辉石族矿物的形态特征、特性特点与他们的成分和结构的关系。

实验18. 链状硅酸盐

实验内容:

①主要观察透闪石、阳起石、普通角闪石、蓝闪石、夕线石等矿物标本;

②观察和测试各种矿物的形态、颜色、条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度和其他性质;

③对比辉石族和角闪石族矿物的特点。

实验要求:

①掌握辉石族和角内石族矿物的形态特征、特性特点与他们的成分和结构的关系;

②掌握辉石族和角闪石族矿物的鉴别要点。

实验19. 层状硅酸盐

实验内容:

①观察滑石、叶腊石、白云母、黑云母、金云母、锂云母、蛭石矿物标本。

②观察和测试各类矿物的形态、颜色、条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度和其他性质。

实验要求:

掌握滑石族、云母族等矿物鉴别特征;

实验20. 层状硅酸盐

实验内容:

①观察海绿石、绿泥石、高岭石、蒙脱石、蛇纹石等矿物。

②观察和测试各类矿物的形态、颜色、条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度和其他性质。

实验要求:

掌握绿泥石、高岭石、蛇纹石等矿物鉴别特征;

实验21. 架状硅酸盐

实验内容:

①观察透长石、正长石、微斜长石、斜长石、天河石、霞石、白榴石、方柱石、沸石矿物标本;

②观察和测试矿物的颜色、形态、条痕、透明度、光泽、解理、密度、硬度等性质。

③对比正长石、微科长石、斜长石、条纹长石和天河石的形态、颜色、解理、

双晶等物性特征。

实验要求:

①掌握长石族矿物的特点,重点学会区别正长石和斜长石矿物。

②对霞石、白榴石、沸石族矿物作一般了解。

实验22. 碳酸盐

实验内容:

①观察方解石、菱镁矿、菱铁矿、菱锌矿、菱锰矿、白云石、文石、孔雀石、兰铜矿标本;

②观察和测试各种矿物的形态、颜色、条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度等物性特征。

③常见碳酸盐矿物的稀HCl反应。

实验要求:

①掌握碳酸盐类矿物的化学成分,物理性质特征;

②学会常见碳酸盐类矿物的肉眼鉴定特征。

实验23. 硫酸盐及其他含氧盐与卤化物

实验内容:

①观察石膏、硬石膏、重晶石、胆矾、天青石,芒硝等矿物标本;

②观察和测试各类矿物的形态、颜色、条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度及其他性质。

实验要求:

①掌握硫酸盐类矿物成分、物理性质。

②掌握常见硫酸盐矿物鉴别特征。

实验24.其他含氧盐与卤化物

实验内容:

①观察硼镁铁矿、独居石、磷灰石、绿松石、白钨矿、黑钨矿、萤石等矿物。

②观察和测试各种矿物的形态、颜色。条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度及其他性质。

实验要求:

①掌握磷酸盐,硼酸盐及钨酸盐类矿物化学成分及物理性质;

②掌握磷灰石、白钨矿、硼砂的主要鉴别特征。

实验25. 未知矿物鉴定

实验内容和要求:

给出前面所实习内容中不同大类矿物标本若干个,能够写出矿物的形态、颜色。条痕、透明度、光泽、解理、相对密度、硬度及其他性质,从而确定出矿物名称。

本实验课可在40—50学时之间变动。根据专业,总学时进行安排。

(二)考试或考查

以未知矿物鉴定报告记录成绩,并与理论考试综合计算。

岩石学实习教学大纲

一、实习课名称:岩石学(Petrology)

二、实习课性质:非独立设课

三、适用专业:地质学,资源勘查工程及相关专业。

四、采用教材:岩石教研室编写《岩石学实验指导书》,陕西科技出版社,西安,2008

五、学时学分:课程总学时160学时,总学分为8.0学分,其中实验课总学时为90学时。

六、实习教学大纲的目的和要求

《岩石学》是一门理论性和实践性都较强的学科,实习教学大纲的目的是通过用可视性偏光显微教学演示系统、讲解各类岩石的特征、特性,并指导学生利用偏光显微镜进行实际操作,目的是使学生学会使用偏光显微镜,掌握常见矿物的鉴定特征,学会各类岩石观察描述的方法,掌握各类岩石的常见的矿物、结构构造、岩石类型及分类命名原则。

七、实验项目名称和学时分配

岩石学实习课由四部分组成,晶体光学及光性矿物学、岩浆岩岩石学、沉积岩岩石学及变质岩岩石学。计划学时分配:晶体光学为24学时,岩浆岩岩石学为22学时,沉积岩岩石学为22学时,变质岩岩石学为22学时。根据专业特点可以做适当调整。具体实习项目及学时分配如下:

晶体光学及光性矿物学

岩浆岩岩石学

沉积岩岩石学

变质岩岩石学

八、实习考核方式

实验课后交实验报告;以实验报告成绩累加平均给出实验成绩,结合平时上课、课前预习、完成作业等情况给出实习综合成绩,占总课程成绩的20~30%。

《构造地质学》课程实验教学大纲一、实验课名称:构造地质学 Structural Geology

二、实验课性质:非独立设课

三、适用专业:四年制本科地质学专业

四、采用教材:徐开礼朱志澄构造地质学实习(验)指导书地质出版社1992。

五、学时学分:

(1)课程总学时;60 。课程总学分;3 。实验课总学时:20。

七、实验的目的和要求

构造地质学是地质学的一门分支学科,是地质学、资源勘查工程及地质工程专业类学生的一门专业课。其研究对象是地质力对地壳或岩石圈的作用所引起的形变及形变组合,如岩层、褶皱、断层、节理等构造形态及组合规律。

实验目的:构造地质学实验课的目的是通过读各类地质图件,研究各类构造变形的产状,形态、类型及组合规律,建立各类构造变形的平面,剖面三维空间概念。

实验要求:通过作图,学会解剖各类构造地质现象的平、剖面组合特征,掌

握正确标绘的方法。学会综合分析某一地区地质构造特征及构造形成、发展与演

化规律。掌握各类构造现象、构造组合及形成力学原理的正确文字表述。

八、单向实验内容和要求

实习1. 地质图的基本知识及读水平岩层地质图。

实验内容:明确地质图的概念。了解地质图的图式规格。掌握读地质图的一般步骤和方法。掌握水平岩层在地质图上的表现特征。

实验要求:阅读,分析凌河地形地质图或南涧镇地形地质图。判断水平岩层

层的厚度。

的分布范围和南涧镇地形地质图中K

1

实习2. 用间接方法求岩层的产状

实验内容:学会在地形地质图上利用三点法求岩层产状要素;倾向、走向、倾角的方法。了解岩层产状要素的含义。

实验要求:掌握在凌河地形地质图上求岩层顶、底面产状的方法,学会岩层产状符号的表示方法及产状要素的判读。

实习3. 读倾斜岩层和不整合接触地质图并作剖面图

实验内容:认识倾斜岩层和不整合接触关系在地质图上的表现特征;学会用“V”字形法则判断倾斜岩层的产状。

实验要求:绘制凌河地区地形地质图中A—B地质剖面图。掌握编绘倾斜岩层地质剖面的方法及利用“V”字形判读岩层产状要素及产状要素符号的平面标绘。了解不整合接触的地质意义。

实习4. 赤平投影使用方法

实验内容:赤平投影作图方法;岩层真、视倾角产状换算。

实验要求:完成平面,直线、平面法线及面线夹角的作图换算;换算真、视倾角。

实习5. 读褶皱地区地质图

实验内容:了解阅读褶皱地区地质图的步骤方法;学会从地质图上认识褶皱、分析褶皱形态,产状,组合特征及形成时代。

实验要求:分析暮云岭地区地质图;对褶皱形态,两翼产状,轴面倾向,枢纽倾伏方向作文字描述。褶曲轴的地质符号表示方法及平面标绘。

实习6. 绘制褶皱地区图切剖面图

实验内容:学会从做褶皱地区地质图的图切剖面,并通过剖面图深入分析褶皱特征。

实验要求:分析暮云岭地区地质图,选择垂直褶皱轴线方向图切剖面图;对褶皱形态,两翼产状,轴面倾向,枢纽倾伏方向做深入的研究。

实习7. 节理图件的编制和应力场分析

实验内容:学会节理资料的整理、制图和分析,了解其构造意义;学会利用共轭节理求区域应力场主应力的方向及赤平投影分析。

实验要求:掌握节理数据资料的统计整理;学会节理玖瑰花图、极点图,等密图的编制过程。

实习8.读断层地质图并求断面产状及断距

实验内容:学会在地质图上分析断层的产状,判断断层的性质、生成先后及生成时期;掌握地质图上求断层断距的方法及赤平投影分析。

实验要求:分析望洋岗地质图,判断断层性质;求断层面产状及断距;确定断层形成时代;完成断裂地区图切剖面图。

应配备的主要设备名称和台/件数

实习9.用赤平投影方法确定褶皱枢纽和轴面产状

实验内容:学会用赤平投影方法确定褶皱枢纽和轴面产状,以便正确的认识褶皱的形态和产状特征。

实验要求:根据要求教师先讲解方法,然后学生课堂上在老师的指导下做练习题。

实习10. 分析褶皱、断层地区地质图并作剖面图

实验内容:提高阅读褶皱、断层复杂地区地质图的能力;加强综合分析的技能;掌握各类构造变形在时间发展和空间分布的关系和区域应力作用方式分析。

实验要求:

应配备的主要设备名称和台/件数:

九、考试考查方法

以实验报告为评分标准,占总成绩的20%—30%。

《国土资源调查方法》课程实习教学大纲

一、实习课名称:国土资源调查方法

Searching Methods of Land Resources

二、实习课性质:非独立课

三、适用专业:本科地质学及资源勘查工程专业

四、采用教材:李永军主编,《国土资源调查方法》,西安地图出版社;2003年

五、学时学分:课程总学时:40 ;课程总学分:2 ;实习课学时:10 ;

六、实习项目名称和学时分配

七、实习教学的目的和要求

本教学实习的目的是:通过对三大岩类区典型地区的1∶5万地质调查样板图,让学生基本掌握不同岩类区的主要调查方法,尤其是重点掌握各岩类区的调查方法和在地质图中的填图和表达方法。通过对造山带1∶25万调查区的立项申请、设计编写、野外调查、成果验收和最终出版等程序的模拟操作学习,了解当

前造山带地区的地质调查基本理论与研究思路,掌握一般国土资源调查流程。通过简项操作和参观学习数字地质填图的全过程演示,了解野外区域数字填图的PRB过程和室内PRB编辑成图的主要过程、方法和步骤,对区域数字填图有一感性认识。

要求:掌握三大岩类区的主要调查方法和一般地质调查流程。

八、单项实习的内容和要求

实习一:(实习序号1-4)沉积岩区区域地质调查方法实习:花岗岩类区区域地质调查方法实习;变质岩区区域地质调查方法实习;造山带地质填图方法综合实习。

1.实习内容

序号1-4中,分别以三大岩类区调查方法指南系列参考书中所附的典型地区的1∶5万地质调查样板图以及天水市幅1∶25万调查图等构成配套成果,向学生演示各岩类区的调查重点、应用理论及方法在地质图及配套成果中的使用要点。掌握三大岩类区的主要调查方法和一般地质调查流程。

2.实习要求

a.本实习以典型地区的1∶5万地质调查填图样板图、实习讲解实例和部分地质科研报告的观摩学习为主,图件幅面较大,需要较大实习桌面空间,为确保学生读图的良好效果,分组学生不多于15人。

b.实习重要内容及重点:沉积岩区主要介绍基本层序的表达、岩石地层单位的主要类型及多重地质对比表达;花岗岩类区重点演示复杂岩体的解体及级别序列表达方法;变质岩类区演示不同变质程度区所采用的地层单位及理论与方法。

c.通过实习与操作,让学生掌握沉积岩区基本层序的表达、岩石地层单位的主要类型及多重地质对比表达;花岗岩类区要重点演示复杂岩体的解体及级别序列表达方法;变质岩类区了解不同变质程度区所采用的地层单位及理论与方法。

实习二:数字地质填图技术与方法实习

1.实习内容

数字地质填图技术与方法实习(实习序号5)。主要进行下列三项实习:①掌上机野外填图主要操作方法和步骤实习;②RGMAPGIS桌面系统的简项操作实习;③参观学习数字地质填图的全过程演示。简要总结掌上机野外填图的主要操作方法和步骤及RGMAPGIS桌面系统室内PRB编辑成图的主要操作界面、操作过

程、方法与步骤。结合课堂学习知识,总结3S技术在区域地质调查(填图)中的主要应用方面、现状与发展趋势。

2.实习要求

a.本实习掌上机野外填图模拟操作和RGMAPGIS桌面系统上机操作为主,分组学生不多于15人,确保学生亲手操作和观看演示的现场效果。

b.掌上机野外填图模拟操作系统的主要操作界面、操作过程、方法与步骤。

c.计算机室内PRB编辑成图的主要操作界面、操作过程、方法、步骤及简项操作内容。

九、实习课考核方式

1.实习报告

实习结合课堂教学,提交三大岩类区主要调查方法实习报告。主要总结不同岩类区的地质填图理论、一般方法和图面表达,总结一般地质调查的主要工作程序和各阶段调查要点。简要总结掌上机野外填图的主要操作方法、步骤和RGMAPGIS桌面系统室内PRB编辑成图的主要操作界面、操作过程、方法与步骤。结合课堂学习知识,总结3S技术在区域地质调查(填图)中的主要应用方面,现状与发展趋势。

2.考核方式

以实习报告为主,确定实习考核成绩,实习课占课程成绩的20%。

计算机操作系统教学大纲

《计算机操作系统》课程教学大纲 一. 课程名称 操作系统原理 二. 学时与学分 学时共64学时(52+12+8) 其中,52为理论课学时,12为实验学时,8为课外实验学时 学分 4 三. 先修课程 《计算机组成原理》、《C语言程序设计》、 《IBM—PC宏汇编程序设计语言》、《数据结构》 四. 课程教学目标 通过本课程的学习,要达到如下目标: 1.掌握操作系统的基本原理与实现技术,包括现代操作系统对计算机系统资源的管理策略与方法、操作系统进程管理机制、现代操作系统的用户界面。 2.了解操作系统的结构与设计。 3.具备系统软件开发技能,为以后从事各种研究、开发工作(如:设计、分析或改进各种系统软件和应用软件) 提供必要的软件基础和基本技能。 4.为进一步学习数据库系统、计算机网络、分布式系统等课程打下基础。 五. 适用学科专业 信息大类各专业

六. 基本教学内容与学时安排 主要内容: 本课程全面系统地阐述计算机操作系统的基本原理、主要功能及实现技术,重点论述多用户、多任务操作系统的运行机制;系统资源管理的策略和方法;操作系统提供的用户界面。讨论现代操作系统采用的并行处理技术和虚拟技术。本书以Linux系统为实例,剖析了其特点和具体的实现技术。 理论课学时:52学时 (48学时,课堂讨论2学时,考试2学时) ?绪论4学时 ?操作系统的结构和硬件支持4学时 ?操作系统的用户界面4学时 ?进程及进程管理8学时 ?资源分配与调度4学时 ?存储管理6学时 ?设备管理4学时 ?文件系统6学时 ?Linux系统8学时 七、教材 《计算机操作系统》(第2版),庞丽萍阳富民人民邮电出版社,2014年2月 八、考核方式 闭卷考试

《C++语言程序设计》实验教学大纲教学文案

《C++语言程序设计》实验教学大纲 (非独立设课) 课程编号:006A1340 实验学时:18 一、课程教学对象 《C++语言程序设计》实验,是《C++语言程序设计》课程的重要组成部分,是计算机科学与技术、软件工程、网络工程等专业以及电气工程与自动化类、电子信息与通信类等各专业的重要技术基础课,是信息学院教学平台的重要必修课程之一。本课程教学对象为五邑大学信息学院各专业的本科学生。 二、课程性质、目的和任务 《C++语言程序设计》实验,共有9个实验项目,每个实验项目占用2学时,共18学时。它是《C++语言程序设计》课程的重要组成部分。 实验是学习程序设计课程至关重要的环节。学习程序设计语言不能只停留在学习语法规则上,而是要运用学到的知识编写程序,解决实际问题。只有通过实验才能检验自己是否真正掌握该语言。通过上机调试程序,会发现很多想不到的问题,通过解决这些问题,可以加深对语言的理解和提高实际编程能力。基本调试技术是深入学习本课程的基础,也是取得实际编程能力的前提。因此实验应以调试技术、基本算法、基本数据结构和综合编程为核心内容,以提高学生基本调试技术和实际编程能力为目的。 三、对先修课的要求 本课程的先修课为《计算机导论》,通过《计算机导论》课的学习,应达到如下水平: 具有一定的计算机操作水平; 熟练掌握常用操作系统、文字编辑软件的使用。 四、实验报告要求 实验报告是实验教学的重要环节。实验后,应根据实验过程和实验结果,写出实验报告。《C++语言程序设计》实验的实验报告应当包括如下内容: (1)实验名称 (2)实验目的 (3)实验内容 (4)测试数据和预期结果(必要时应准备多组数据) (5)算法分析和流程图 (6)源程序(应加适当的注释,可读性好) (7)程序运行结果 (8)小结(出错及解决方法,上机调试的结果和体会) 五、实验内容和实验要求

UbuntuLinux操作系统第2版(微课版)—教学大纲

《Ubuntu Linux操作系统》课程教学大纲 学分: 4 学时:48 适用专业: 高职高专类计算机专业 一、课程的性质与任务 课程的性质: 本课程是为计算机专业学生开设的课程。课程安排在第学期。 课程的任务: 通过本课程的学习,使学生熟悉Linux操作系统的基本操作,掌握Linux操作系统的配置管理、软件使用和编程环境部署。本课程将紧密结合实际,以首选的Linux桌面系统Ubuntu 为例讲解操作系统的使用和配置,为学生今后进行系统管理运维、软件开发和部署奠定基础。整个课程按照从基础到应用,从基本功能到高级功能的逻辑进行讲授,要求学生通过动手实践来掌握相关的技术操作技能。 前导课程: 《计算机原理》、《Windows操作系统》。 后续课程: 《Linux应用开发》 二、教学基本要求 理论上,要求学生掌握Ubuntu Linux操作系统的基础知识,包括配置管理、桌面应用、编程和软件开发环境。 技能上,要求学生能掌握Ubuntu Linux操作系统的配置方法和使用技能,涵盖系统安装和基本使用、图形界面与命令行、用户与组管理、文件与目录管理、磁盘存储管理、软件包管理、系统高级管理、桌面应用、Shell编程、C/C++编程、Java与Android应用开发、LAMP 平台与PHP、Python、Node.js开发环境部署,以及Ubuntu服务器安装与管理。 培养的IEET核心能力: ?具备系统管理方向的系统工程师的工程能力:掌握Linux配置管理和运维,包括用 户与组管理、文件与目录管理、磁盘存储管理、软件包管理、系统高级管理、服务器安装与管理。 ?具备应用开发工程师的开发环境部署能力,包括Shell编程、C/C++编程、Java与 Android应用开发、LAMP平台与PHP、Python、Node.js开发环境的部署和流程。 ?基本职业素养:具有良好的文化修养、职业道德、服务意识和敬业精神;接受企业 的文化;具有较强的语言文字表达、团结协作和社会活动等基本能力;具有基本的英语文档阅读能力,能较熟练地阅读理解Ubuntu Linux的相关英文资料。

计算方法教学大纲-致远学院-上海交通大学

上海交通大学致远学院2014年秋季学期 《随机过程》课程教学说明 一.课程基本信息 1.开课学院(系):致远学院 2.课程名称:《随机过程》(Stochastic Processes) 3.学时/学分:64学时/4学分 4.先修课程:概率论 5.上课时间:周二、四,3-4节课 6.上课地点:中院207 7.任课教师:韩东(donghan@https://www.360docs.net/doc/e711801115.html,) 8.办公室及电话:数学楼1206,54743148-1206 9.助教:张登(zhangdeng@https://www.360docs.net/doc/e711801115.html,) 10.Office hour:周四下午3-5点,数学楼1206 二.课程主要内容(中英文) 随机过程是定量研究随机现象(事件)统计规律的一门数学分支学科。学习《随机过程》的主要目的是:了解、认识随机现象的统计性质;知道如何构造随机模型并且能计算和分析随机事件随时间发生变化的的概率及其相关性质。《随机过程》主要包括:Poisson过程、Markov过程、鞅过程、Bronian 运动、随机分析基础(Ito积分与随机微分方程)、平稳过程等。 Stochastic Processes are ways of quantifying the dynamic relations of sequences of random events. It is a branch of mathematics. The main content of this course includes: General theory of stochastic processes; Poisson process and renewal theorems; Martingales; Discrete-time Markov Chains; Continuous-time Markov Chains; Brownian motion; Introduction to stochastic analysis; Stationary processes and ARMA models. 第一章概率论精要 主要内容:概率公理化,全概率公式和Bayes 公式,随机变量及其数字特征、条件期望、极限定理。重点与难点:条件期望和极限定理。 第二章随机过程的基本概念 主要内容:随机过程的定义、随机过程的存在性、随机过程的数字特征。 重点与难点:随机过程的存在性。 第三章Poisson 过程 主要内容:Poisson过程的定义及性质,首达时间与其间隔的分布,Poisson过程的极限定理。 重点与难点:首达时间间隔与Poisson过程的关系。 第四章Markov过程

《 软件构造》课程教学大纲汇总

GDOU-B-11-213 《软件构造》课程教学大纲 课程简介 教学内容 软件构造是软件工程专业人员必须掌握的基础知识,也是高等院校软件工程专业学生的必修课程。本课程主要是:以软件复用为目的学习和构造软 件构件,不仅仅限于源代码,而是将软件构件技术扩充到需求分析、需求规 约、构架、文档、测试计划、测试用例和数据等 主要内容包括:构件表示、构件模型、构件库的设计与检索、构件适配技术、构件组装技术、软件服用、模式与框架、网格计算与Web Service、移 动Agent等。 修读专业:软件工程、计算机类 先修课程:计算系统基础,软件工程 教材:王志坚费玉奎娄渊清《软件构件技术及其应用》科学出版社.2004 一、课程的性质与任务 本课程计算机学科的软件工程专业中是一门专业方向课,也可以面向计算机类的其它专业。其任务是讲授软件构造的基本原理,在传统软件工程的 基础上,掌握软件嘎欧造的基本原理、软件过程、开发方法、硬功技术以及 系统框架等。从而全面掌握软件构造思想。 二、课程的基本要求 通过本课程的教学使学生能够从设计模式和代码级设计掌握软件构造,并掌握目前主流的构件技术,通过实验环节了解主流设计模式和组件等。 三、修读专业 软件工程、计算机类 四、本课程与其它课程的联系 本课程以计算系统基础,Java语言,软件工程等为先修课程,在学习本课程之前要求学生掌握先修课程的知识,在学习本课程的过程中能将数据结构、 Java、软件工程等课程的知识融入到本课程之中。

五、教学内容安排、要求、学时分配及作业 第一章:绪论(2学时) 第一节:软件构件技术及其演变 软件构件的认知过程(A);构件技术的发展(A)。 第二节:基于构件的软件工程 CBSE的特点(A);CBSE的意义(A);CBSE与OO技术的联系和区别(A);CBSE 的生命周期(A);CBSE的主要设计原理(B) 第三节:构件的定义与特性 构件的定义(A);构件基本特征(A) 第四节:构件技术研究的内容和目标(A) 第五节:本书的组织(A) 第二章:构件表示(2学时) 第一节:构件特征表述 信息描述(B);外部特征(B) 第二节:构件接口 构件交互作用建模(B);构件接口定义模型(B) 第三节:构件规约 构件接口(B);构件协议(B);构件实现(B);青鸟构件模型对构件的规约(B) 第四节:构件交互操作的形式化描述 自动机的概念及其扩展(B);调用接口(B)、应用接口(B) 第五节:基于软Petri的构件框架描述 P/T网(B);构件网(B);双向模拟分支(B);框架(B);组合(B)第六节:小结(A) 第三章:构件模型(4学时) 第一节:COM

计算机系统课程教学大纲

《计算机系统结构》教学大纲 (参考学时:约48学时) 1.课程的性质、目的和意义 计算机系统结构是计算机科学与技术专业(本科)必修的一门专业技术课。计算机系统结构是计算学科的重要分支之一。计算机的发展历史说明,计算机性能的不断提高主要依靠器件的变革和系统结构的改进。今天,在器件潜力几乎达到极限的情况下,计算机系统结构的改进尤为重要。 本课程是从外部来研究计算机系统, 即使用者所看到的物理计算机的抽象;编写出能够在机器上正确运行的程序所必须了解到的计算机的属性;软硬件功能分配及分界面的确定。 通过本课程的学习,使学生建立计算机系统的完整概念;掌握计算机系统结构的基本概念、基本原理、基本结构和基本分析方法,为学生熟悉现代计算机系统特别是微型计算机系统的开发、应用和发展打下良好的基础。本课程应该注重培养学生对系统结构的分析能力,掌握系统结构设计的基本原则。即如何最合理地利用新器件,最大限度地发挥其潜力,设计并构成综合性能指标最佳的计算机系统。 本课程为计算机专业(本科)高年级课程,需要综合几乎所有计算机专业基础和相关的前继专业课程知识。主要有:计算机组成原理、汇编语言程序设计、高级语言程序设计、数据结构、操作系统、编译原理等课程。本课程的新内容为超标量处理机、超流水线处理机、向量处理机、并行处理机、线程级并行、多核处理器、多处理器系统及其并行计算等。 1.教学内容 本课程知识结构图如图1所示。

第一部分计算机系统结构的基础 1.教学内容 2.计算机的发展及其分类; 3.计算机系统多级层次结构和计算机系统结构的基本概念; 4.计算机系统设计的评价标准和定量原理; 5.软件、器件、应用对计算机系统结构的影响; 6.计算机系统的分类。 2.教学基本要求 1.熟练掌握内容: 计算机系统层次结构,计算机系统结构定义,计算机组成定义,计算 机实现定义,系统结构、组成与实现的三者关系,透明性,计算机系统设计的定量分析原理(Amdahl定律,CPU性能公式,并行性原理,局部性原理),MIPS定义,MFLOPS 定义。 2.掌握内容: 弗林分类法,冯·诺依曼计算机特征,计算机系统结构的演变,软件、器 件、应用对计算机系统结构的影响,模拟与仿真。 3.了解内容: 计算机系统结构的发展,计算机的分类,计算机系统设计的主要方法。 3.重点和难点 重点: 1.计算机系统结构,计算机组成和计算机实现是三个不同的概念; 2.计算机系统设计的定量分析原理(Amdahl定律,CPU性能公式,并行性原理,局部性 原理); 3.系统结构的评价标准; 4.计算机系统结构的分类。 难点: 1.计算机系统设计的定量分析原理。 第二部分计算机指令系统 1. 教学内容 1.数据类型; 2.寻址技术; 3.指令系统的设计; 4.指令系统的改进。 2.教学基本要求 1.熟练掌握内容:数据表示和数据结构,自定义数据表示,大端存储和小端存储,寻址 方式,指令格式的优化(Huffman编码法、扩展编码法),RISC的定义与特点,减少指令平均执行周期数方法。

数值计算方法教学大纲

《数值计算方法》教学大纲 课程编号:MI3321048 课程名称:数值计算方法英文名称:Numerical and Computational Methods 学时: 30 学分:2 课程类型:任选课程性质:任选课 适用专业:微电子学先修课程:高等数学,线性代数 集成电路设计与集成系统 开课学期:Y3开课院系:微电子学院 一、课程的教学目标与任务 目标:学习数值计算的基本理论和方法,掌握求解工程或物理中数学问题的数值计算基本方法。 任务:掌握数值计算的基本概念和基本原理,基本算法,培养数值计算能力。 二、本课程与其它课程的联系和分工 本课程以高等数学,线性代数,高级语言编程作为先修课程,为求解复杂数学方程的数值解打下良好基础。 三、课程内容及基本要求 (一) 引论(2学时) 具体内容:数值计算方法的内容和意义,误差产生的原因和误差的传播,误差的基本概念,算法的稳定性与收敛性。 1.基本要求 (1)了解算法基本概念。 (2)了解误差基本概念,了解误差分析基本意义。 2.重点、难点 重点:误差产生的原因和误差的传播。 难点:算法的稳定性与收敛性。 3.说明:使学生建立工程中和计算中的数值误差概念。 (二) 函数插值与最小二乘拟合(8学时) 具体内容:插值概念,拉格朗日插值,牛顿插值,分段插值,曲线拟合的最小二乘法。 1.基本要求 (1)了解插值概念。 (2)熟练掌握拉格朗日插值公式,会用余项估计误差。 (3)掌握牛顿插值公式。 (4)掌握分段低次插值的意义及方法。

(5)掌握曲线拟合的最小二乘法。 2.重点、难点 重点:拉格朗日插值, 余项,最小二乘法。 难点:拉格朗日插值, 余项。 3.说明:插值与拟合是数值计算中的常用方法,也是后续学习内容的基础。 (三) 第三章数值积分与微分(5学时) 具体内容:数值求积的基本思想,代数精度的概念,划分节点求积公式(梯形辛普生及其复化求积公式),高斯求积公式,数值微分。 1.基本要求 (1)了解数值求积的基本思想,代数精度的概念。 (2)熟练掌握梯形,辛普生及其复化求积公式。 (3)掌握高斯求积公式的用法。 (4)掌握几个数值微分计算公式。 2.重点、难点 重点:数值求积基本思想,等距节点求积公式,梯形法,辛普生法,数值微分。 难点:数值求积和数值微分。 3.说明:积分和微分的数值计算,是进一步的各种数值计算的基础。 (四) 常微分方程数值解法(5学时) 具体内容:尤拉法与改进尤拉法,梯形方法,龙格—库塔法,收敛性与稳定性。 1.基本要求 (1)掌握数值求解一阶方程的尤拉法,改进尤拉法,梯形法及龙格—库塔法。 (2)了解局部截断误差,方法阶等基本概念。 (3)了解收敛性与稳定性问题及其影响因素。 2.重点、难点 重点:尤拉法,龙格-库塔法,收敛性与稳定性。 难点:收敛性与稳定性问题。 3.说明:该内容是常用的几种常微分方程数值计算方法,是工程计算的重要基础。 (五) 方程求根的迭代法(4学时) 具体内容:二分法,解一元方程的迭代法,牛顿法,弦截法。 1.基本要求 (1)了解方程求根的对分法和迭代法的求解过程。 (2)熟练掌握牛顿法。 (3)掌握弦截法。 2.重点、难点 重点:迭代法,牛顿法。

《计算机操作系统》教学大纲

《计算机操作系统》教学大纲 课程名称:计算机操作系统 总学时:68 理论学时:56 实验学时:12 一、课程性质及培养目标 《操作系统》是计算机科学与技术等专业的专业课之一。本课程将全面系统地介绍操作系统的基本理论与基本工作原理,包括操作系统内部工作过程与结构及相关概念、技术和理论,并作为实例介绍目前主流操作系统Windows的工作原理。在各章节中会介绍当前主流操作系统Windows的各部分功能及实现作为实例,以求学生对操作系统的基本理论和原理能够融会贯通。通过本课程的学习,要求学生理解操作系统在计算机系统中的作用、地位和特点,熟练掌握和运用操作系统在进行计算机软硬件资源管理和调度时常用的概念、方法、算法、策略等。 二、课程的教学原则与方法 在总结操作系统课程教学实践经验的基础上,结合课程自身的特点,制定本课程的教学原则为:理论讲解和实践相结合的教学原则。在教学过程中采用的教学方法主要有:以语言形式获得间接经验的方法(例如讲授法、讨论法、读书指导法等),以直观形式获得直接经验的方法(例如演示法),以实际训练形式形成技能、技巧的教学方法(例如讲练结合法、实验法等)。 三、教学内容与教学基本要求 第一单元操作系统引论 1、教学内容 任务1 操作系统概述 任务2 操作系统的发展历史 任务3 操作系统的分类 2、教学基本要求 让学生对操作系统形成初步的认识,对操作系统中的概念有整体的了解。了解操作系统的发展过程;掌握操作系统类型和功能、操作系统的基本特征;熟练掌握操作系统定义。 3、教学重点与难点 教学重点:操作系统的发展过程,操作系统的分类、基本特征和功能 教学难点:操作系统的基本特征,操作系统的结构设计 4、复习参考题 ⑴OS的作用可表现在哪几个方面? ⑵OS有哪几大特征?最基本得特征是什么? 第二单元操作系统原理基础 1、教学内容

软件工程课程教学大纲

《软件工程》课程教学大纲 (Soft Engineering) 课程编号: 学分:3 学时:48 (其中:讲课学时:42 实验学时:上机学时:6 )先修课程:C语言程序设计、数据结构与算法、计算机网络、数据库原理与应用、操作系统 后续课程:面向对象程序设计、信息工程监理、信息系统测评技术、软件工程实训 适用专业:计算机相关专业 开课部门:专业数学教研室 一、课程教学目的和课程性质 《软件工程》是信息与计算机科学专业本科学生的专业选修课,是一门综合性和实践性很强的课程。本课程主要介绍如何把工程化的思想和技术应用于软件系统的开发过程,以及在软件开发过程中必须遵循的基本原理、方法和工程标准。通过教学,使学生对软件生产工程化的具体思想、要求和方法均有较全面的了解, 为今后独立从事软件系统的开发打下相应的工程基础。 二、课程的主要内容及基本要求 第1单元软件工程学概述(3学时) [知识点] 软件的发展过程、软件危机、软件工程及开发方法。 [重点] 软件工程的基本概念、软件工程学的基本内容和软件生命周期中各阶段的基本任务。 [难点] 软件过程模型 [基本要求] 1、识记:软件、软件危机、软件工程、软件工程方法学; 2、领会:软件工程过程模型的定义及其特点; 3、简单应用:软件危机的产生原因; 4、综合应用:解释软件工程产生的原因,结合不同的软件特点对其开发应

当采用的软件过程模型。 [考核要求] 1、软件工程的定义; 2、软件生命周期的定义及其各个开发阶段的任务; 3、软件工程方法学定义及经典软件过程模型。 第2单元可行性研究(5学时) [知识点] 可行性研究的主要内容、任务及研究过程,系统流程图、数据流图、数据字典。 [重点] 系统流程图、数据流图的画法。 [难点] 可行性研究中的上层数据流图的构成方法。 [基本要求] 1、识记:可行性研究的主要内容、任务; 2、领会:如何画出所需的系统流程图; 3、简单应用:分析所需的数据字典并根据数据字典定义方法定义相关词条; 4、综合应用:在可行性研究过程中分析系统流程图,总结其数据字典,画出上层的数据流图。 [考核要求] 1、可行性研究的主要内容、任务; 2、数据流图的定义及画法,能够分析并画出可行性研究中的上层数据流图; 3、数据字典的组成及其符号定义方法。 第3单元需求分析(5学时) [知识点] 需求分析的任务、与用户沟通获取需求的方法、分析建模与规格说明、实体—联系图、状态转换图、其他图形工具、数据规范化。 [重点] 实体-联系图的概念及画法、状态转换图的定义及画法和常用图形工具的使用方法。 [难点]

操作系统课程教学大纲

GDOU-B-11-213 《操作系统》课程教学大纲 课程简介 课程简介: 本课程主要讲述操作系统的原理,使学生不仅能够从系统内部了解操作系统的工作原理,而且可以学到软件设计的思想方法和技术方法。主要内容 包括:操作系统的概论;操作系统的作业管理;操作系统的文件管理原理; 操作系统的进程概念、进程调度和控制、进程互斥和同步等;操作系统的各 种存储管理方式以及存储保护和共享;操作系统的设备管理一般原理。其次 在实验环节介绍实例操作系统的若干实现技术,如:Windows操作系统、Linux 操作系统等。 课程大纲 一、课程的性质与任务: 本课程计算机学科的软件工程专业中是一门专业方向课,也可以面向计算机类的其它专业。其任务是讲授操作系统的原理,从系统内部了解操作系统的工作原理以级软件设计的思想方法和技术方法;同时介绍实例操作系统的若干实现技术。 二、课程的目的与基本要求: 通过本课程的教学使学生能够从操作系统内部获知操作系统的工作原理,理解操作系统几大管理模块的分工和管理思想,学习设计系统软件的思想方法,通过实验环节掌握操作系统实例的若干实现技术,如:Windows操作系统、Linux操作系统等。 三、面向专业: 软件工程、计算机类 四、先修课程: 计算系统基础,C/C++语言程序设计,计算机组成结构,数据结构。 五、本课程与其它课程的联系:

本课程以计算系统基础,C/C++语言程序设计,计算机组成结构,数据结构等为先修课程,在学习本课程之前要求学生掌握先修课程的知识,在学习本课程的过程中能将数据结构、计算机组成结构等课程的知识融入到本课程之中。 六、教学内容安排、要求、学时分配及作业: 第一章:操作系统概论(2学时) 第一节:操作系统的地位及作用 操作系统的地位(A);操作系统的作用(A)。 第二节:操作系统的功能 单道系统与多道系统(B);操作系统的功能(A)。 第三节:操作系统的分类 批处理操作系统(B);分时操作系统(B);实时操作系统(B)。 第二章:作业管理(2学时) 第一节:作业的组织 作业与作业步(B);作业的分类(B);作业的状态(B);作业控制块(B)。 第二节:操作系统的用户接口 程序级接口(A);作业控制级接口(A)。 第三节:作业调度 作业调度程序的功能(B);作业调度策略(B);作业调度算法(B)。 第四节:作业控制 脱机控制方式(A);联机控制方式(A)。 第三章:文件管理(8学时) 第一节:文件与文件系统(1学时) 文件(B);文件的种类(B);文件系统及其功能(A)。 第二节:文件的组织结构(1学时) 文件的逻辑结构(A);文件的物理结构(A)。 第三节:文件目录结构(1学时) 文件说明(B);文件目录的结构(A);当前目录和目录文件(B)。 第四节:文件存取与操作(1学时) 文件的存取方法(A);文件存储设备(C);活动文件(B);文件操作(A)。 第五节:文件存储空间的管理(2学时) 空闲块表(A);空闲区表(A);空闲块链(A);位示图(A)。 第六节:文件的共享和保护(2学时)

计算方法课程教学大纲汇总

《计算方法》课程教学大纲 课程编号: 学时:54 学分:3 适用对象:教育技术学专业 先修课程:高等数学、线性代数 考核方式:本课程考试以笔试为主70%,兼顾学生的平时成绩30%。 使用教材及主要参考书: 使用教材: 李庆扬.《数值分析(第四版)》, 清华大学出版,2014年。 主要参考书: 1.朱建新,李有法.《高等学校教材:数值计算方法(第3版)》,高等教育出版社,2012。 2.徐萃薇,孙绳武.《计算方法引论(第4版)》,高等教育出版社,2015。 一课程的性质和任务 计算方法是教育技术学专业学生的一门专业选修课。作为计算数学的一个重要分支,它是数学科学与计算机技术结合的一门应用性很强的学科,本课程重点介绍计算机上常用的基本计算方法的原理和使用;同时对计算方法作适当的分析。 教学任务:通过本课程的学习,要使学生具有现代数学的观点和方法,并初步掌握处理计算机常用数值分析的构造思想和计算方法。同时,也要培养学生抽象思维和慎密概括的能力,使学生具有良好的开拓专业理论的素质和使用所学知识分析和解决实际问题的能力。 二教学目的与要求 教学目的:通过学习使学生了解数值计算方法的基本原理。了解计算机与数学结合的作用及课程的应用性。为今后使用计算机解决实际问题中的数值计算问题打下基础。 通过理论教学达到如下基本要求。 1.了解误差的概念 2.掌握常用的解非线性方程根的方法 3.熟练掌握线性代数方法组的解法 4.熟练掌握插值与拟合的常用方法 5.掌握数值积分方法 6.了解常微分方程初值问题的数值方法 三学时分配

四教学中应注意的问题 本课程是一门理论性较强、内容较抽象的综合课程,因此面授辅导或自学,将是不可缺少的辅助教学手段,教师在教学的过程中一定要注意理论结合实际,课堂教学并辅助上机实验,必须通过做练习题和上机实践来加深对概念的理解和掌握,熟悉公式的运用,从而达到消化、掌握所学知识的目的。同时应注重面授辅导或答疑,及时解答学生的疑难问题。 五教学内容 第一章绪论(误差) 基本内容: 第一节数值分析研究的对象和特点 第二节数值计算的误差 1.误差的来源与分类 2.误差与有效数字 3.数值运算的误差估计 第三节误差的定性分析与避免误差的危害 1.病态问题与条件数 2.算法的数值稳定性 3.避免误差危害的若干原则 教学重点难点: 重点:数值运算的误差估计。 难点:误差的定性分析与避免误差的危害。

软件工程教学大纲正式版

软件工程教学大纲正式 版 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

《软件工程导论》课程教学大纲一、课程基本信息 课程编号: 英文名称名:Software Engineering 总学时:54学时 学分:3 课程类别:专业必修课 适用专业:全校本(专)计算机科学与技术 先修课程:数据结构,大学数学,离散数学,计算机算法设计。 二、课程性质与目的、要求 《软件工程》是计算机专业的一门工程性基础课程,在软件工程学科人才培养体系中占有重要的地位。软件开发是建立计算机应用系统的重要环节,人们通过软件工程学把软件开发纳入工程化的轨道,而软件工程学是用以指导软件人员进行软件的开发、维护和管理的科学。《软件工程》已成为高等学校计算机软件教学体系中的一门核心课程, 本课程以IEEE最新发布的软件工程知识体系为基础构建内容框架,注重贯穿软件开发整个过程的系统性认识和实践性应用,以当前流行的统一开发过程、面向对象技术和UML语言作为核心,密切结合软件开发的先进技术、最佳实践和企业案例,力求从“可实践” 软件工程的角度描述需求分析、软件设计、软件测试以及软件开发管理,使学生在理解和实践的基础上掌握当前软件工程的方法、技术和工具。 通过本课程的学习,要求学生能掌握软件工程的基本概念、基本原理、开发软件项目的工程化的方法和技术及在开发过程中应遵循的流程、准则、标准和规范等;学生应能掌握开发高质量软件的方法,以及有效地策划和管理软件开发活动,为学生参加大型软件开发项目打下坚实的理论基础。 本课程注重培养学生理论应用于实践的能力,课堂上教师向学生讲述软件工程中的相关原理和概念,并通过课程设计,培养学生对整个软件开发过程的能力,让学生能切实体会到软件工程在实践中的指导作用,并按软件工程的要求完成规范的各项软件开发文档。本课程对提高学生的软件开发能力和项目管理能力有重要的现实意义。 三、教学内容及学时分配 本课程的教学内容共分十三章。

操作系统教学大纲

《操作系统》课程教学大纲 一、课程基本信息课程名称:《操作系统》总学时与学分:72学时 4学分 课程性质:专业必修课授课对象:计算机科学与技术专业 二、课程教学目标与任务 操作系统原理是一门专业基础课程,是涉及考研等进一步进修的重要课程,是计算机 体系中必不可少的组成部分。本课程的目的和任务是使学生通过本课程的学习,理解操作 系统的基本概念和主要功能,掌握操作系统的使用和一般的管理方法,从而为学生以后的 学习和工作打下基础。 三、学时安排 课程内容与学时分配表 章 节 内 容学 时 第一章 操作系统引论5第二章 进程管理12第三章 处理机调度与死锁12第四章 存储管理12第五章 设备管理10第六章 文件管理8第七章 操作系统接口4第八章 网络操作系统3第九章 系统安全性3第十章 UNIX 操作系统3四、课程教学内容与基本要求 第一章 操作系统引论 教学目标:通过本章的学习,使学生掌握操作系统的概念,操作系统的作用和发展过 程,知道操作系统是配置在计算机硬件上的第一层软件,是对计算机系统的首次扩充,是 现代计算机系统必须配置的软件。 基本要求:掌握操作系统的目标和作用、发展过程、基本特征及主要功能;了解操作 系统的结构设计 本章重点:操作系统的概念、作用,操作系统的基本特征以及操作系统的主要功能。 本章难点:操作系统基本特征的理解,操作系统主要功能的体现。 教学方法:讲授与演示相结合、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交、电气课件中调试试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试

软件工程教学大纲

《软件工程》教学大纲 课程编号:4111209 英文名称名:Software Engineering 总学时:64学时 学分:3 课程类别:专业必修课 适用专业:计算机科学与技术 先修课程:程序设计语言、数据结构、数据库原理、大学数学 一、课程性质与目的、要求 《软件工程》是计算机专业的一门工程性基础课程,在软件工程学科人才培养体系中占有重要的地位。软件开发是建立计算机应用系统的重要环节,人们通过软件工程学把软件开发纳入工程化的轨道,而软件工程学是用以指导软件人员进行软件的开发、维护和管理的科学。《软件工程》已成为高等学校计算机软件教学体系中的一门核心课程,本课程以IEEE最新发布的软件工程知识体系为基础构建内容框架,注重贯穿软件开发整个过程的系统性认识和实践性应用,以当前流行的统一开发过程、面向对象技术和UML 语言作为核心,密切结合软件开发的先进技术、最佳实践和企业案例,力求从“可实践” 软件工程的角度描述需求分析、软件设计、软件测试以及软件开发管理,使学生在理解和实践的基础上掌握当前软件工程的方法、技术和工具。 通过本课程的学习,要求学生能掌握软件工程的基本概念、基本原理、开发软件项目的工程化的方法和技术及在开发过程中应遵循的流程、准则、标准和规范等;学生应能掌握开发高质量软件的方法,以及有效地策划和管理软件开发活动,为学生参加大型软件开发项目打下坚实的理论基础。 本课程注重培养学生理论应用于实践的能力,课堂上教师向学生讲述软件工程中的相关原理和概念,并通过课程设计,培养学生对整个软件开发过程的能力,让学生能切实体会到软件工程在实践中的指导作用,并按软件工程的要求完成规范的各项软件开发文档。本课程对提高学生的软件开发能力和项目管理能力有重要的现实意义。 二、教学内容及学时分配 本课程的教学内容共分十五章。 第1章软件工程学概述(4课时) 学习目的与要求:通过本章的学习,了解和掌握软件工程的基本概念(如软件和软件工程的定义、等),软件危机的表现形式、产生的原因及消除的途径,软件工程的基本原理、方法学,软件的生存期,几种主要的软件开发模型等。

操作系统课程设计2014教学大纲

《操作系统课程设计》大纲 一、设计目的和要求 目的:本课程设计是为配合计算机相关专业的重要专业课《操作系统》而开设的,其主要内容是让学生实际进行操作系统功能模块的设计和编程实现。通过本课程设计的实施,使学生能将操作系统的概念具体化,并从整体和动态的角度去理解和把握操作系统,以巩固和补充操作系统的原理教学,提高学生解决操作系统设计及实现过程中的具体问题的能力。 要求:通过本课程设计的实施,要求培养学生以下能力: (1)培养学生在模拟条件下与实际环境中实现功能模块和系统的能力:课程设计要求学生实际进行操作系统功能模块的设计和编程实现,具体包括:基于线程的多任务调度系统的设计与实现;一个简单文件系统的设计与实现。 (2)培养学生设计和实施工程实验的能力,合理分析试验结果的能力:学生在完成项目的过程中,需要进行实验设计、程序调试、错误分析,从而熟悉实验设计方法及实验结果的分析方法。 (3)培养学生综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力:学生需根据设计项目的功能要求及操作系统原理的相关理论提出自己的解决方案,需考虑项目实现的软硬件环境,设计相关数据结构及算法,在实现过程中发现解决方案的问题并进行分析改进。 (4)培养学生分析并清楚阐述设计合理性的能力:要求学生在项目上机验收和实验报告中分析阐述设计思路的合理性和正确性。 (5)培养学生的组织管理能力、人际交往能力、团队协作能力:课程设计分小组进行,每个小组有一个组长,负责组织本组成员的分工及合作。 二、设计学时和学分 学时:32 ;学分:1 三、设计的主要内容 以下三个题目中:1、2中选做一题,第3题必做。 1、基于线程的多任务调度系统的设计与实现 (1)线程的创建、撤消和CPU切换。 掌握线程的定义和特征,线程的基本状态,线程的私有堆栈,线程控制块TCB,理解线程与进程的区别,实现线程的创建、撤消和CPU切换。 (2)时间片轮转调度 理解各种调度算法、调度的原因,完成时钟中断的截取,具体实现调度程序。 (3)最高优先权优先调度 理解优先权的概念,并实现最高优先权优先调度策略。 (4)利用记录型信号量实现线程的同步

计算方法课程教学大纲解答

计算方法》课程教学大纲 课程编号: 学时:54 学分:3 适用对象:教育技术学专业先修课程:高等数学、线性代数 考核方式:本课程考试以笔试为主70%,兼顾学生的平时成绩30%。使用教材及主要参考书:使用教材: 李庆扬. 《数值分析(第四版)》, 清华大学出版,2014 年。 主要参考书: 1.朱建新,李有法. 《高等学校教材:数值计算方法(第3版)》,高等教育出版社,2012 2.徐萃薇,孙绳武. 《计算方法引论(第4版)》,高等教育出版社,2015 。 一课程的性质和任务计算方法是教育技术学专业学生的一门专业选修课。作为计算数学的一个重要分支,它是数学科学与计算机技术结合的一门应用性很强的学科,本课程重点介绍计算机上常用的基本计算方法的原理和使用;同时对计算方法作适当的分析。 教学任务:通过本课程的学习,要使学生具有现代数学的观点和方法,并初步掌握处理计算机常用数值分析的构造思想和计算方法。同时,也要培养学生抽象思维和慎密概括的能力,使学生具有良好的开拓专业理论的素质和使用所学知识分析和解决实际问题的能力。 二教学目的与要求教学目的:通过学习使学生了解数值计算方法的基本原理。了解计算机与数学结合的作用及课程的应用性。为今后使用计算机解决实际问题中的数值计算问题打下基础。 通过理论教学达到如下基本要求。 1.了解误差的概念2.掌握常用的解非线性方程根的方法3.熟练掌握线性代数方法组的解法4.熟练掌握插值与拟合的常用方法5.掌握数值积分方法 6.了解常微分方程初值问题的数值方法 三学时分配

四教学中应注意的问题 本课程是一门理论性较强、内容较抽象的综合课程,因此面授辅导或自学,将是不可缺少的辅助教学手段,教师在教学的过程中一定要注意理论结合实际,课堂教学并辅助上机实验,必须通过做练习题和上机实践来加深对概念的理解和掌握,熟悉公式的运用,从而达到消化、掌握所学知识的目的。同时应注重面授辅导或答疑,及时解答学生的疑难问题。五教学内容 第一章绪论(误差) 基本内容: 第一节数值分析研究的对象和特点 第二节数值计算的误差 1.误差的来源与分类 2.误差与有效数字 3.数值运算的误差估计 第三节误差的定性分析与避免误差的危害 1.病态问题与条件数 2.算法的数值稳定性 3.避免误差危害的若干原则教学重点难点: 重点:数值运算的误差估计 难点:误差的定性分析与避免误差的危害。 教学建议: 了解数值分析的背景、对象与特点。理解误差的来源与分类、有效数字、误差估计、算法的数值稳定性与病态算法。熟练掌握与误差相关的概念以及避免误差危害的若干原则。第二章插值法基本内容: 第一节引言 第二节拉格朗日插值 1.线性插值与抛物插值 2.拉格朗日插值多项式 3.插值余项、误差估计

信息专业软件工程实验教学大纲

《软件工程实验》教学大纲 课程名称:软件工程课程类别:选修课 适用专业:信息所属实验室:计算机 实验学时、学分: 17学时 0.5 学分 一、实验教学目的 通过本课程实验,加深对软件工程课程基础理论、基本知识的理解,提高分析和解决问题的能力,培养学生严谨的工作作风和实事的科学态度,使学生熟悉软件工程的规、项目管理和团队协作开发,为后继的毕业设计和未来的科学研究及软件开发的实际工作打下良好的基础。 二、实验教学要求 所有实验在实验室的环境下进行,要求学生能把软件工程学的基本原理和方法应用到软件的实际开发和设计中,要求学生能独立完成实验,增强解决实际问题的能力。 三、对学生的指导和要求 (一)指导教师应认真负责,加强对学生课程设计过程的监控,激发学生的主观能动性,鼓励学生独立分析问题、解决问题。 (二)学生在正式实验前进行适当的预习或准备,在实验过程中按照实验步骤积极动手进行实验操作,深入思考、分析、讨论,在课堂外再进行一定时间的练习,按各个实验的具体要求完成和提交实验成果。

四、实验考核方式 考查,验收实验报告。 五、实验教学容 实验项目(一):需求分析 (1)项目类别:必做√选做□ (2)项目性质:演示性□验证性□设计性√综合性□ (3)项目主要目的要求: 利用Visio等工具制作业务流程图、数据流图、数据字典,结合具体的实例写软件需求分析说明书。 (4)主要仪器: 硬件设备:计算机 软件环境:Windows 系列操作系统, Office系列软件(Word、Project、Visio等),辅助建模工具软件Rose,可视化开发工具Visual Studio等,数据库管理系统SQL Server等。 实验项目(二):概要设计 (1)项目类别:必做√选做□ (2)项目性质:演示性□验证性□设计性√综合性□ (3)项目主要目的要求: 结合具体的实例,进行系统的运行环境分析、模块分析,进行系统的结构设计,写作概要设计说明书。 (4)主要仪器: 硬件设备:计算机

《操作系统(英)》课程教学大纲

《操作系统(英)》课程教学大纲 (Operating Systems) 一、基本信息 课程代码: 1201313 学分:3学分 总学时:51学时(其中实验 9 学时) 适用对象:本科计算机科学与技术、信息管理、电子商务、物流等专业 先修课程:数据结构、程序设计语言 二、课程性质、教学目的和要求 (一)课程性质和目的 《操作系统》课程是计算机科学与技术本科生专业主干课程,也是信息类各专业的必修课程。 通过本课程的学习,使学生认识到操作系统在计算机软硬件资源管理中的地位和作用,掌握操作系统的基本概念、原理和基本方法,掌握操作系统的开发模式、开发方法和操作系统的分析、设计能力,了解操作系统的发展方向,培养学生观察问题、分析问题、解决问题和实际动手能力,为学生以后参与系统软件分析和开发奠定基础。 (二)教学方法与手段 本课程使用原版教材,采用双语教学,采用课堂讲授和上机实践相结合的方式,并在多媒体环境下进行教学。 (三)教学安排 本课程的总学时为51学时,其中课堂讲授42学时,上机实践教学9学时。 三、教学内容及学时分配 Chapter 1 Introduction ( 1.5 hours, Lab 0 hour) Main Points: Short history, Operating System Concepts, Objectives, Functions, Multiprogramming, Real-Time System, Batch system, Time-sharing system, Distributed operating system, Network operating system. Chapter 2 Computer-System Structures ( 1.5 hours , Lab 0 hour)