我国碳排放的因素分解及减排政策

我国钢铁工业碳排放影响因素分解分析

我 国钢 铁 工 业碳 排放 影 响 因素 分解 分析

何 维达 张 凯

( 北 京科技 大 学 ,北 京 1 0 0 0 8 3 )

( 摘 要] 本文针对我 国钢铁 工业能源 消耗 和钢铁 需求刚性 的特征 ,依据 国外著 名学者 Y o i c h l K a y a

多的学者开始研究在工业化过程 中缓解 由资源能

源利用带来的温室气体排放问题。F r i e d l B . ,G e t —

n e r M. [ ’ ] 贝 0 通过以奥地利 1 9 6 0 ~1 9 9 9 年期间的数

据为对象 ,对经济发展和二氧化碳之间的关系进 行了研究 ,研究结果确定 了国内生产 总值 和 1 m 3

国大陆 区 的社 会 、经 济 、人 口及 自然 环 境 等方 面

共3 6 个 指 标 的数据 进行 了研究 。结果 表 明 :我 国

工业化是 由低收入 国家向中等收入 国家经济发展

不可避免 的一个 阶段 。根 据现有研 究表 明[ 3 - , 目前我国尚处于工业化 的过程中 ,在未来较长时

间内,我 国经济仍将保持高速增长 ,这也 将会我 国钢铁产品的需求 ,但是我 国在 目前的经 济增长

中却面临着较为严重 的资源 和生态环境 约束L 5 J 。

收稿 日期 :2 0 l 2 _l 1 —o 5

基 金项 目:国家社 会科学基金重大项 目 ( 项 目编号 :1 0 z d & 0 2 9 ) ;贵州省教育厅资助项 目 ( 项 目编号 :黔教 科 [ 2 0 1 1 0 0 1 ] ) 。 作 者简介 : 何维 达 , 北京科技 大学东凌 经济管理学院教授 ,博士 。博士生导师 。研究方 向:产业经济学 , 低碳 经济 。张凯 ,北京科技 大学东凌经济管理学院博士研究生 。研究方 向:产业经济学 。 低碳经济 。

碳排放的时空演变、空间溢出效应及影响因素

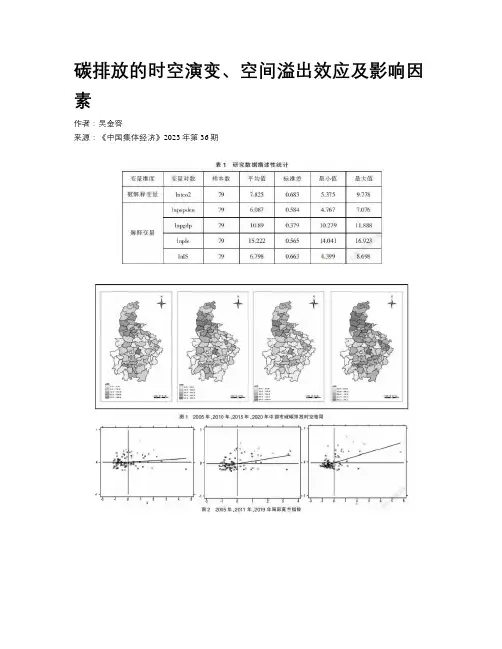

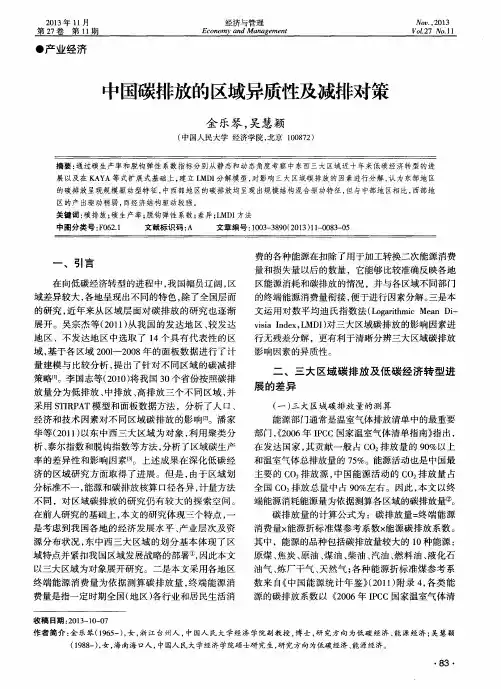

碳排放的时空演变、空间溢出效应及影响因素作者:***来源:《中国集体经济》2023年第36期摘要:揭示中部城市碳排放的影响因素对于中部地区推动绿色转型发展具有重要意义。

文章采用2005-2020年中部城市碳排放统计数据,研究了市域碳排放总量的时空演变、空间溢出效应以及影响因素。

结果如下:一是在时间上,中部城市碳排放呈现先急后缓的增长趋势。

二是在空间上,碳排放呈现“北高南低”的空间格局。

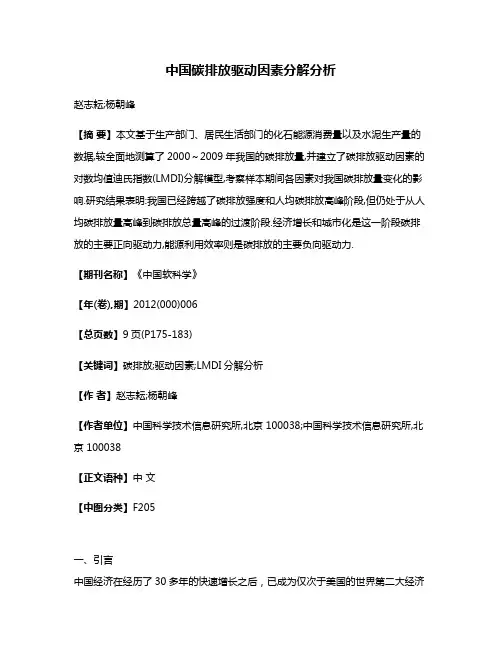

三是市域碳排放总量具有显著的空间正相关性。

四是人口密度、财政支出能显著抑制碳排放量,第二产业为主的产业结构显著驱动碳排放。

关键词:碳排放;空间杜宾模型;影响因素一、引言气候变暖一直是全球气候变化最主要特征,应对气候变暖,当务之急是要减少温室气体排放,推行低碳经济发展。

中国已经成为世界碳排放大国,造成中国巨大碳排放量的原因有两个:首先,中国长期以来以粗放式经济发展方式为主,并且在经济发展过程中存在环境治理绩效偏低等一系列问题;其次,中国长期以来就存在着能源消耗量过大但利用方式不环保等问题。

节能减排能减缓全球气候变暖,同时在节能减排任务目标下,高污染型和高碳排放型企业会受到较为有力的政策约束,这会倒逼我国产业结构转型升级。

然而,引起碳排放的经济社会因素众多,在碳减排的目标下,从计量分析角度识别碳排放的经济社会因素对城市制定有效的减排政策具有重要的现实主义。

近年来,我国不同学者对碳排放及其影响因素做了大量研究。

从研究方法上看,主要有结构分解技术(SDA)、指数分解技术(IDA),以及计量分析方法等几类。

不同的分析方法优势和缺点不同,得出碳排放影响因素结果不尽一致。

然而,上述所说的几种分析方法都有相同的弊端,即将碳排放在每个单元上看作是同质且均匀的,忽略不同城市之间的空间关联性。

实际上,碳排放属于大气污染,某个城市碳排放强度较高有很大可能影响到邻近城市的碳排放量,因此,在检验碳排放影响因素时,应该考虑空间因素在其中的作用。

工作方案:市建立碳排放总量控制制度和分解落实机制工作方案

××市建立碳排放总量控制制度和分解落实机制工作方案根据《国家发改委关于逐步建立全国碳排放总量控制制度和分解落实机制的通知》(发改气候〔××〕3011号)和《××省人民政府关于印发××省建立碳排放总量控制制度和分解落实机制工作方案及××省落实全国碳排放权交易市场建设实施方案的通知》要求,结合我市生态文明建设和体制改革总体要求,为加强应对气候变化,有效控制碳排放,制定××市建立碳排放总量控制制度和分解落实机制。

一、总体要求全面贯彻落实党十九大精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,把低碳发展作为我市经济社会发展的重大战略和生态文明建设的重要途径,采取积极措施,有效控制温室气体排放。

按照国家和省碳排放总量控制工作要求,建立××市碳排放总量控制制度和分解落实机制,促进经济结构、能源结构调整,提高能源利用效率、增加森林碳汇,确保实现省政府下达的碳排放总量控制目标。

二、工作目标研究确定全市碳排放总量和强度控制目标,并提出各县、区碳排放总量和强度控制目标。

制定和落实控制碳排放的各项政策措施,实施碳排放权交易,对重点碳排放企业及其他重点碳排放单位实施碳排放量管控,逐步建立碳排放总量控制制度和分解落实长效机制,争取早日达到碳排放峰值,实现低碳发展,努力成为全省生态文明建设排头兵。

三、工作重点(一)建立碳排放总量控制制度1.研究确定××市碳排放峰值在保持全市经济稳定增长的前提下,统筹考虑经济结构、能源结构、能源消费等变化趋势,研究确定××市碳排放达到峰值的时间和数量,制定相应的减排路线图,形成低碳发展倒逼机制,争取成为全省率先达到碳排放峰值的典型地区。

(牵头单位:市发展改革委,配合单位:市工业和信息化委、市住房城乡建设局、市林业局,市农业局,市交通运输局、市统计局、市能源局)2.制定并落实多种控制碳排放政策措施按《国务院关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》(国发〔××〕61号)要求,围绕控制碳排放的重点领域,制定《××市“十三五”控制温室气体排放工作方案》,落实控制碳排放政策措施,通过调整优化能源结构、合理控制能源消费,加快产业结构调整,强化节能和提高能效,控制工业生产过程、农业和废弃物处理领域温室气体排放,增加生态系统碳汇,加强高排放产品节约与替代等多种手段,有效控制碳排放。

中国碳排放的区域异质性及减排对策

在 向低碳经济转型的进程 中, 我国幅员辽阔, 区

域差 异 较大 , 各地 呈 现 出不 同的特 色 , 除 了全 国层 面 的研 究 , 近年 来从 区域 层 面对 碳 排 放 的研 究 也 逐 渐 展 开 。吴 宗 杰 等 ( 2 0 1 1 ) 从 我 国 的发 达 地 区 、 较 发 达

区的产 出驱动稍 弱, 而经济结构驱 动较 强。 关键词 : 碳排放 ; 碳 生产率 ; 脱钩 弹性 系数 ; 差异; L M D I 方法 中图分类号 : F 0 6 2 . 1 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 3 — 3 8 9 0 ( 2 0 1 3 ) 1 1 - 0 0 8 3 — 0 5

作 者简介 : 金 乐琴 ( 1 9 6 5 一) , 女, 浙 江 台州人 , 中国人 民大 学经济 学院副教授 , 博士, 研 究方 向为低碳 经济 、 能源经 济 ; 吴 慧颖 ( 1 9 8 8 一 ) , 女, 海 南海 口人 , 中国人 民大学经济学院硕 士研 究生, 研 究方向为低碳经济 、 能源经济。

摘要 : 通过碳生产率和 脱钩 弹性系数指标分别从静态和动态角度 考察 中东 西三大 区域近十年来低碳经济转型 的进

展以及在 K A Y A等式扩展 式基础上 , 建立 L MD 1 分解模 型, 对影响三大 区域碳 排放 的因素进行分解 , 认 为东部地 区

的碳排放 呈现规模驱动型特征 , 中西部地 区的碳排放均呈现 出规模 结构 混合驱 动特征 , 但 与中部地 区相 比, 西部地

以三大区域为对象展开研究。二是本文采用各地 区 终 端 能 源消 费量 为 依 据测 算 碳 排放 量 , 终端 能 源 消

费量 是 指一定 时期全 国 ( 地 区) 各 行 业和 居 民生活 消

中国碳排放驱动因素分解分析

中国碳排放驱动因素分解分析赵志耘;杨朝峰【摘要】本文基于生产部门、居民生活部门的化石能源消费量以及水泥生产量的数据,较全面地测算了2000~2009年我国的碳排放量,并建立了碳排放驱动因素的对数均值迪氏指数(LMDI)分解模型,考察样本期间各因素对我国碳排放量变化的影响.研究结果表明:我国已经跨越了碳排放强度和人均碳排放高峰阶段,但仍处于从人均碳排放量高峰到碳排放总量高峰的过渡阶段.经济增长和城市化是这一阶段碳排放的主要正向驱动力,能源利用效率则是碳排放的主要负向驱动力.【期刊名称】《中国软科学》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】9页(P175-183)【关键词】碳排放;驱动因素;LMDI分解分析【作者】赵志耘;杨朝峰【作者单位】中国科学技术信息研究所,北京 100038;中国科学技术信息研究所,北京 100038【正文语种】中文【中图分类】F205一、引言中国经济在经历了30多年的快速增长之后,已成为仅次于美国的世界第二大经济体,与之相伴随的是中国能源消费量和碳排放量的节节攀升。

2010年中国能源消费总量达32.5亿吨标准煤。

目前中国已成为世界最大碳排放国,面临着越来越严峻的国际减排压力。

此外减排也是中国可持续发展的内在需要。

我国以化石能源为主的能源结构已经日益面临资源与环境的双重约束,具有明显的不可持续性。

发展低碳经济,建立能源有效利用、环境友好和经济可持续发展的低碳社会,既可以弱化能源和环境的双重约束,又可以争取环境外交的主动权,“净化”外部发展环境,为我国的进一步发展提供良好的条件。

中国碳排放量快速上升不能简单理解为仅是化石能源消费增长的结果,而是各因素共同作用的结果。

因此要发展低碳经济,首先必须深入分析中国碳排放量快速增长的深层驱动因素及其影响大小,为低碳经济政策的制订提供决策支持。

在这种背景下,测度碳排放量并分析影响碳排放的主要因素成为学术界和政府共同关注的热点问题。

我国温室气体排放总量控制制度面临的关键问题及建议-环境保护论文-社会学论文

我国温室气体排放总量控制制度面临的关键问题及建议-环境保护论文-社会学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——碳元素活跃于陆地表层系统的物质与能量循环过程中,是全球气候及环境变化的基本要素[1].2012 年,全球化石燃料燃烧和水泥生产排放的CO2排放量达创纪录的9. 7 0. 5 PgC[2],气候变化已经造成并将继续造成对全球人类生存的威胁。

为保障世纪末全球升温控制在2℃ 之内,碳排放空间将逐步成为类似国土资源一样的稀缺性战略资源,成为一个国家和地区发展的新边疆.新世纪以来,随着工业化、城镇化的加速推进,我国温室气体排放增长迅速,目前年碳排放量已占全球3 成,排放增量过全球1/2,人均排放也接近欧洲水平[3].尽管我国已提出碳强度下降目标,但实践表明,强度管控难以扭转碳排放总量增长的趋势。

因此,进一步强化碳约束,合理配置排放空间资源,实施总量控制十分必要。

从环境科学角度来看,温室气体排放总量控制是指要求主体排放控制在总量目标内的环境管理体系,强调指标分配方法;从资源科学角度来看,是排放空间资源的配置和优化,强调资源使用价值;从管理学角度来看,则是将区域经济学观点引入到环境保护中,强调区域协同。

国内外相关研究主要集中于三大领域:一是科学领域研究,包括排放影响因素、全球碳收支平衡分析、排放空间测算、情景模拟等;二是方法学研究,主要是责任分摊机制和时空分配研究,如英国全球公共资源研究所[4]、斯德哥尔摩环境研究所[5]等;三是资源管理政策研究,主要是运行机制和管理制度研究,包括排放许可制度、总量-配额交易制度、碳标签制度和MRV 机制等。

国内研究来看,中科院[6]、社科院[7]、发展研究中心等[8]先后提出了中国自主的国际碳预算或碳排放权分配方案,并讨论相关实现机制;不少研究也从技术层面探讨了区域层面、行业层面的分配方法或减排路径[9 -10].1 温室气体排放总量控制的理论和方法基础。

中国农业碳排放效率时空格局及空间分异机理

一、引言近年来,以二氧化碳为代表的温室气体排放不断增加,加剧了对全球生命系统的冲击与威胁,气候问题也由此演变成一个受世界各国广泛关注的全局性问题。

在此背景下,《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《巴黎协定》相继签署并实施,标志着一些具有国际共识的规制性措施正逐步应用到温室气体减排方面。

世界各国积极响应联合国号召,纷纷提出自主贡献目标,为实现“净零排放”、完成《巴黎协定》设定的应对气候变化的温控目标而努力。

作为《联合国气候变化框架公约》的首批缔约国,中国一直是全球气候治理的积极参与者与支持者。

在2020年9月召开的第七十五届联合国大会上,习近平主席明确提出了“30·60”目标。

2021年9月中【可持续发展研究】中国农业碳排放效率时空格局及空间分异机理[摘要]通过对中国30个省份农业碳排放效率进行了再测算,围绕其时空格局特点与空间分异机理展开探讨,发现中国农业碳排放效率整体呈“东高西低”特征且两极分化较为严重,其中以北京为代表的12个地区处于最佳前沿面,余下18个地区则存在较大提高空间。

2007年以来,中国农业碳排放效率即存在增强且趋于稳定的空间集聚特征;同时,高—高集聚区与低—低集聚区包含的省份数量之和已占到省级行政区总数的73.33%,表明中国农业碳排放效率亦存在明显的局部空间聚类现象。

城镇化水平、农业发展水平、农业产业集聚和财政支农力度是影响农业碳排放效率空间分异的主导因子,且他们之间存在明显的交互增强关系。

具体到不同区域,东部地区的主导因子为财政支农力度,中部和西部地区则分别受农业发展水平、环境规制的影响更大。

[关键词]农业碳排放;碳排放效率;时空格局;空间分异;驱动因子[基金项目]国家自然科学基金项目(71903197);国家社会科学基金项目(23BGL189)[作者简介]田云,中南财经政法大学工商管理学院副教授,中南财经政法大学WTO 与湖北发展研究中心研究员;张蕙杰,中国农业科学院农业信息研究所研究员,博士生导师。

我国二氧化碳排放量影响因素分析

我国二氧化碳排放量影响因素分析我国二氧化碳排放量影响因素分析’姓年月独创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。

除文中已注明引用的内容以外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果,也不包含为获得江苏大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名:豺走纠,年莎月厉日学位论文版权使用授权书江苏大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊光盘版电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致, 允许论文被查阅和借阅,同时授权中国科学技术信息研究所将本论文编入《中国学位论文全文数据库》并向社会提供查询,授权中国学术期刊光盘版电子杂志社将本论文编入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》并向社会提供查询。

论文的公布包括刊登授权江苏大学研究生处办理。

本学位论文属于不保密口。

学位论文作者签名:封采删?叼刍彤。

弘侈年乡月肛。

年‘月日江苏大学硕士学位论文摘要能源是国民经济发展的源动力,在我国的经济发展中具有重要的地位。

我国随着经济的迅速发展,作为能源生产与消费的大国,能源问题越来越突出,能源供求缺口逐年增大,因而带来了一系列的环境问题。

分析二氧化碳排放量的影响因素对我国今后的低碳减排和经济可持续性发展具有一定的指导意义。

本文运用协整理论和误差修正模型对能源消费与碳排放以及与经济增长之间的短期变动和长期均衡关系调整进行了分析,并对它们之间的因果关系进行了检验。

结果表明能源消费与碳排放存在双向因果关系,能源消费与经济发展水平之间存在单向的因果关系。

这表明能源消费的减少会引起二氧化碳排放量的下降,经济发展水平的提高并不会引来能源消费的增加,消除了一些人担心实施减少能源消费的措施会直接影响经济增长的疑虑。

中国CO2排放量变化的影响因素分解研究——基于改进的Kaya等式与LMDI分解法

中国C02舅与孜量变了匕的髹响因素分解研究——基于改进的K aya等式与L M D l分解法赵奥,武春友(大连理工大学管理学院;生态规划与发展研究所,辽宁大连116023)摘要:基于改进的K ay a等式和LM D l分解法,对1990~2008年间中国C O:排放量变动的影响因素进行效应测算与贡献率分析,研究表明:C O,排放鼍变动的影响因素可以分解为排放强度效应、能源强度效应、经济效应和人口效应;经济效应和人口效应刺激C O:排放量增长,排放强度效应和能源强度效应抑制C O:排放鼍增长,但这种抑制作用难以抵销由经济效应拉动的C O:排放量的增长。

最后,结合实证研究结果,提出相应的政策性建议。

关键词:C02排放;影响因素;K aya等式;LM D l分解法中图分类号:X24文献标识码:A文章编号:1001—8409【2010)12—0055—05A nal ysi s of D ecom pos i t i on of I nf l uenc i ng Fac t or sof V a r i a t i on i n C02E m i s si on of C hi na——B ased o n I m pr oved K aya I dent i t y and L M D I M et hodZ H A O A o,W U C hu n‘you(School of M anagem ent;E c o—pl anni ng and D evel op m er it I ns t i t ut e,D al i an U nive瑙it y of T e chno l og y,D al i a n116023)A b st r act:T hi s a rt i cl e cal cu l at es i m p act i ng ef f ect a nd cont r ibut i ng r at e of i nf l uenci ng f act or s of var iat i on i n C02em i s si on of C hi na f r om1990t o2008ba sed on i m pr o ve d K a ya I d ent i ty a nd L M D I m et hod.The r esul t s sugges t t hat:t he i nf l uenci n g fa c t ot's c a n be de c om posed t o em i ss i on i nt ens i t y,ene r gy i nt ensi t y,econom i c e ffe c t a nd popul a t i on ef f e ct;econo m i c e ffe c t a nd popul at i on e ff e ct s t i m u l at es t he gr o w t h of C02em i s si on,w hi l e t he em i ss i on i n t ensi t y a nd ener gy i nt ens i t y i n hi bi ts t he gr owt h of C02em i ss i on w hi ch har dl y off s et s t he gr o w t h pos ed by ec onom i c ef f ect.Fi nal l y,sever al pol icy r e com m endat i ons ar e pr o—pos ed i n vi ew of t he em pi r i ca l re sul t s.K e y w o r ds:C02em i ss i on;i nf l uenci ng f act or;Kaya I de nt i t y;L M D I M et hod从20世纪90年代开始,以全球变暖为主要特征的气候变化在国际社会受到广泛关注,IPC C第四次评估报告显示:人类社会经济活动导致的大气中C O:等温室气体浓度上升是诱发全球变暖的主要因素之一,C O:加速排放的结果是由高速经济增长造成的。

我国经济发展中的碳排放问题研究

我国经济发展中的碳排放问题研究摘要:人类温室气体的排放引起的气候变化对人类的社会、经济和环境的可持续发展构成了严重的威胁。

目前各国都积极关注碳排放问题带来的政治和经济冲击。

我国目前碳排放总量和增速已跃居世界首位,煤炭是我国能源的主力,高耗能行业是碳排放的主要行业,人均GDP增长是碳排放增长的最大驱动因素。

我国政府提出二氧化碳国别排放账户,应对气候变化和实现绿色增长的治理框架。

关键词:碳排放影响因素碳减排可行性碳排放国别账户一、引言日益变暖的全球气候一直是世界各国关注的重点。

全球气候变暖是人类面临的重大挑战,其带来的危害包括海平面上升、极端天气频繁发生等,进而会带来一系列的政治、经济、军事冲突(国务院发展研究中心课题组,2009)。

造成这一现象的直接原因则是温室气体的大量排放,其中人类活动起到主要作用。

政府间气候变化专门委员会( IPCC) 在2007 年发布的《第四次气候变化评估报告》中指出,把近50 年气候变暖主要由人为活动引起的可能性,从第三次评估报告中的66%提高到90%以上(张丽峰,2011)。

而人类活动排放的温室气体其主要来源是二氧化碳。

自工业革命以来,西方发达国家在工业化和城市化的过程中,已向环境中排放大量的温室气体。

近年来,随着我国经济发展的速度加快,工业化和城市化进程的不断推进,能源消费量日益增长。

根据IEA( 2009) 的统计数据, 2007 年中国消费化石燃料而排放的CO2达到60.7亿吨,已经超过美国的排放总量57.7亿吨, 成为全球第一大CO2 排放国(王峰等,2010)。

面对严峻的气候形势,我国政府高度重视,积极响应《联合国气候变化框架公约》节能减排的要求。

2009 年11 月召开的国务院常务会议决定,到2020 年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005 年下降40% ~ 45%,将碳排放量作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划(张丽峰,2011)。

因此研究我国的碳排放与经济增长的关系问题,与我国未来的发展密切相关。