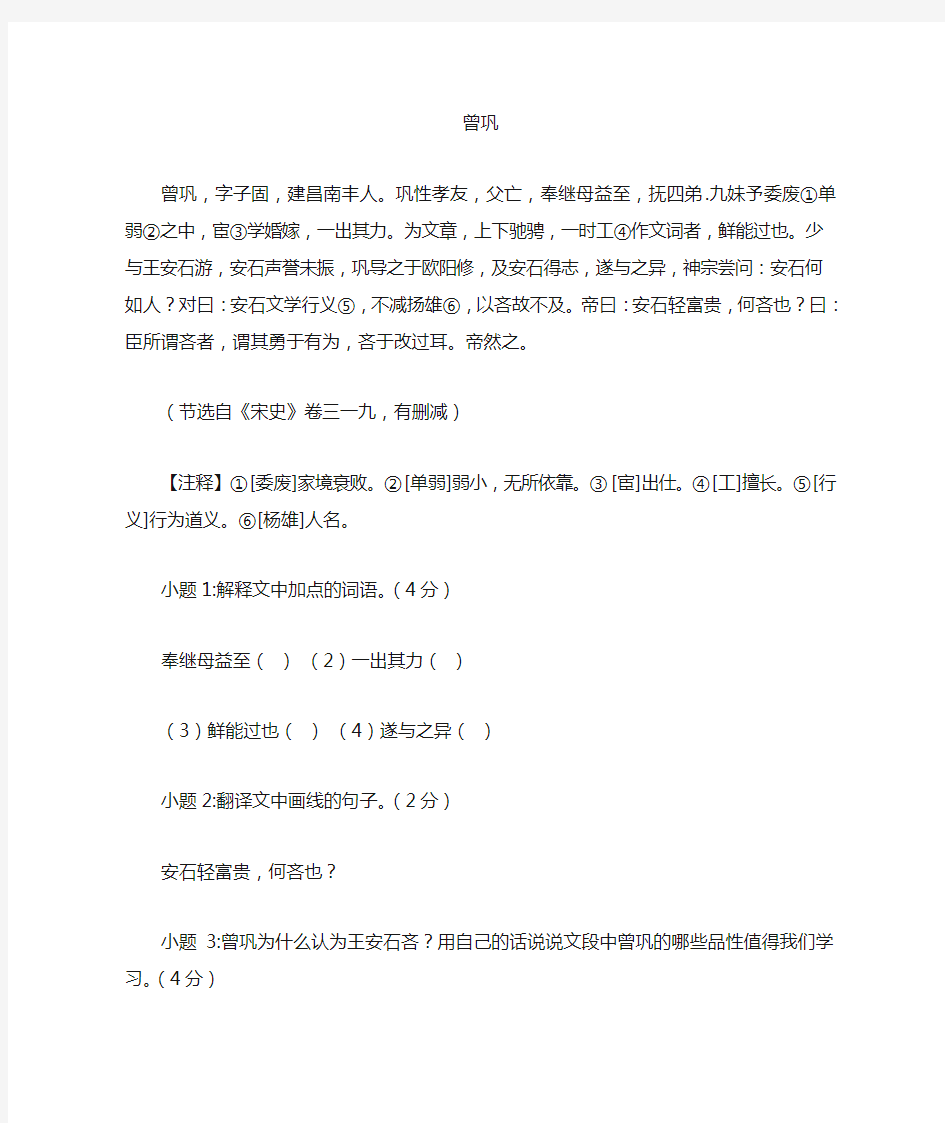

《曾巩》文言文阅读答案

曾巩

曾巩,字子固,建昌南丰人。巩性孝友,父亡,奉继母益至,抚四弟.九妹予委废①单弱②之中,宦③学婚嫁,一出其力。为文章,上下驰骋,一时工④作文词者,鲜能过也。少与王安石游,安石声誉未振,巩导之于欧阳修,及安石得志,遂与之异,神宗尝问:安石何如人?对曰:安石文学行义⑤,不减扬雄⑥,以吝故不及。帝曰:安石轻富贵,何吝也?曰:臣所谓吝者,谓其勇于有为,吝于改过耳。帝然之。

(节选自《宋史》卷三一九,有删减)

【注释】①[委废]家境衰败。②[单弱]弱小,无所依靠。③[宦]出仕。④[工]擅长。

⑤[行义]行为道义。⑥[杨雄]人名。

小题1:解释文中加点的词语。(4分)

奉继母益至()(2)一出其力()

(3)鲜能过也()(4)遂与之异()

小题2:翻译文中画线的句子。(2分)

安石轻富贵,何吝也?

小题3:曾巩为什么认为王安石吝?用自己的话说说文段中曾巩的哪些品性值得我们学习。(4分)

参考答案:

小题1:周到.周全;全.都;少;代词,代指王安石

小题2:王安石把富贵看得很轻,吝啬什么呢?

小题3:因为曾巩觉得王安石往往不能知错就改。关键词孝顺.有担当.公正.待人真诚(结合关键词联系文章作答)

小题1:

试题分析:文言实虚词的考查,最常见的命题形式是,指定文中若干个词让学生作解释。要求解释的词,虚词要能辨出一词多义;实词,要识记通假字.一词多义.古今异义.词类活用等用法。如,虚词之的用法;实词鲜一词多义现象。

小题2:试题分析:翻译文句是中考文言文阅读必考题型之一。翻译文句,应以直译

为主,意译为辅。翻译文句时要做到字字落实,要特别注意对关键词语的把握,着眼于表达原句的意思,一般用对译法.替换法.调整法.保留法.增补法.删削法等办法进行翻译。翻译时注意关键词和特殊句式的理解。此处注意轻的理解;注意何吝宾语前置句式的调整。

小题3:

试题分析:回答这一题的关键首先在于对语段的整体理解。即,读懂故事。然后,要先审题干,再找内容。这类题目的答案基本都能在原文中找到,但找答案不是盲目的,要看看题目问的是哪方面的内容,然后再有的放矢地去找。如果内容理解用自己的话表述,那学生就应学会根据文本内容进行总结和归纳。

参考译文:曾巩,字子固,建昌南丰人。曾巩品性孝顺父母,与兄弟友爱,父亲去世后,他侍奉继母更加无微不至,在家境衰败,无所依靠的情况下,抚育四个弟弟.九个妹妹,他们的读书.出仕和婚嫁,全都由他出力操办。曾巩写文章,涉猎广泛,气势很盛,当时擅长写文章的人,很少有能超过他的。年轻时与王安石交往,王安石当时声誉不大,曾巩将他引荐给欧阳修。王安石得志后,曾巩对他有了不同的看法。神宗曾经问曾巩:王安石是怎样的人?曾巩回答说:王安石的文章学问和行为道义,不在扬雄之下,但因为他吝啬的缘故所以比不上扬雄。皇上说:王安石对富贵看得很轻,怎么说他吝啬呢?曾巩说:我所说他吝啬,是说他勇于作为,但吝啬于改正自己的过错啊。神宗赞同他的这个看法。

《后汉书_乐恢传》阅读练习及答案

阅读下面的文言文,完成10~13题。 乐恢字伯奇,京兆长陵人也。其父,为县吏,得罪于令,收将杀之。恢年十一, 常俯伏寺门,昼夜号泣。令闻而矜之,即解出亲。恢长好经学,事博士焦永。永 为河东太守,恢随之官,闭庐精诵,不交人物。后永以事被考,诸弟子皆以通关 被系,恢独皦然不污于法,遂笃志为名儒。性廉直介立,行不合己者,虽贵不与交。信阳侯阴就,数致礼请恢,恢绝不答。后仕本郡吏,太守坐法诛,故人莫敢往,恢独奔丧行服。归,复为功曹,选举不阿,请托无所容。同郡杨政数众毁恢,后举政子为孝廉,由是乡里归之。辟司空牟融府,会蜀郡太守第五伦代融为司空,恢以与伦同郡,不肯留,荐颍川杜安而退。诸公多其行,连辟之,遂皆不应。后 征拜议郎。会车骑将军窦宪出征匈奴,恢数上书谏争,朝廷称其忠。入为尚书仆射。是时河南尹王调、洛阳令李阜与窦宪厚善,纵舍自由。恢劾奏调、阜,并及 司隶校尉。诸所刺举,无所回避,贵戚恶之。宪弟夏阳侯瑰欲往候恢,恢谢不与通。宪兄弟放纵,而忿其不附己。妻每谏恢曰:“昔人有容身避害,何必以言取怨?”恢叹曰:“吾何忍素餐立人之朝乎?”遂上疏谏曰:“臣闻百王之失皆由权移于下大臣持国常以势盛为咎诸舅不宜干政王室以示天下之私政失不救其极 不测。方今之宜,上以义自割,下以谦自引。”书奏不省。时窦太后临朝,和帝 未亲万机,恢以意不得行,乃称疾乞骸骨。窦宪因是风厉州郡迫胁,恢遂饮药死。弟子缞绖挽者数百人,庶众痛伤之。后窦氏诛,帝始亲事,恢门生何融等上书陈 恢忠节,除子己为郎中。 (节选自《后汉书·乐恢传》) 10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分) A.臣闻百王之失/皆由权移于下/大臣持国/常以势盛为咎/诸舅不宜干政王室/以示天下之私/政失不救/其极不测/ B.臣闻百王之失/皆由权移于下大臣/持国常以势盛为咎/诸舅不宜干政/王室以示天下之私/政失不救/其极不测/ C.臣闻百王之失/皆由权移于下/大臣持国/常以势盛为咎/诸舅不宜干政/王室以示天下之私/政失不救/其极不测/ D.臣闻百王之失/皆由权移于下大臣/持国常以势盛为咎/诸舅不宜干政王室/以示天下之私/政失不救/其极不测/ 11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分) A.“博士”古官名,秦汉时掌管书籍文典,后指专通一经或精通一艺、教授生 徒的官职。 B.“刺举”一谓检举,派人刺探阴私加以检举揭发,二谓检举奸恶,举荐有功。 此处用后一意。 C.“临朝”特指皇室女性亲临朝廷处理政事,古时后宫不能上厅堂,后妃要掌 权就要“临朝”。 D.“缞绖”,在古代缞和绖就是丧服和丧带,“缞”“绖”合在一起指整套衣 服,后来渐渐引申为服丧。 12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分) A.乐恢为人至孝,为人洁身自好。因父亲得罪了县令被关押,他昼夜痛哭不已, 县令被感动,释放了他父亲;老师焦永因事被劾查,乐恢却拒绝为他通关。 B.乐恢清正廉洁,做事正直特立。杨政多次当众诋毁他,他却举政子为孝廉; 任司空牟融府期间,第五伦代融,乐恢为避同乡之嫌,荐杜安代己,受到好评。

七年级课外文言文阅读训练含答案)

七年级课外文言文阅读训练(含答案) 一 先公(指欧阳修)四岁而孤,家贫无资。太夫人以荻(与芦苇相似的草本植物)画地,教以书字。多诵古人篇章。使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里(街坊)士人家借而读之,或因而抄录。抄录未毕,已能诵其书,以至昼夜忘寝食,唯读书是务。自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。 1、选出下列加点字解释有误的一项:( ) A、以荻画地以:用 B、教以书字:写 C、使学为诗为:作为 D、及其稍长及:等到 2、欧阳公“自幼所作诗赋文字,下笔已如成人”的最根本原因是:( ) A、欧阳修聪明过人 B、太夫人教子有方 C、闾里士人家慷慨借书 D、欧阳修刻苦攻读 3、将下列语句翻译成现代汉语 (1)多诵古人篇章。 (2)唯读书是务。 二守株待兔 宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。(16分) 4、解释文中加点的词。 ①兔走触株()②因释其耒而守株() ③冀复得兔()④而身为宋国笑() 5、下列句子中加点的“为”与“而身为宋国笑”中的“为”意思相同的一项是() A、舌一吐而二虫尽为所吞 B、为人谋而不忠乎 C、始悟为山市 D、此何遽不为福乎 6、翻译文中画线的句子。 7、为什么宋人不会再得到兔子? 三 郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”

8、给加点字注音并解释。 (1)先自度其足()()(2)吾忘持度()() (3)宁信度()() 9、翻译下列句子。 郑人有欲买履者, 先自度其足, 而置之其坐。 10、《郑人买履》告诉我们什么道理? 11、探究:文中“之”字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之”是什么意思,或有什么作用。 而置之其坐()至之市()而忘操之() 反归取之()何不试之以足()、 四 蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。 西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?是故聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏而不学者,自败者也。昏与庸,可限而不可限也;不自限其昏与庸而力学不倦者,自力者也。 12、解释文段中加点的词语。 ①蜀之鄙有二僧:______ ___ ②吾欲之南海:__ ________ ③顾不如蜀鄙之僧哉:______ __ ④是故聪与敏_______ ___ 13、翻译划横线的语句。 __________________________ __________________ 14、作者分别举“贫者”“富者”的例,采用的是一种________方法,这样写,是为了说明人之为学,关键在_____ _______。 五、王冕僧寺夜读《宋学士文集》 王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。暮归,忘其牛,父怒挞之。已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖,;冕小儿,恬若不知。 15、结合文意,解释下列句中加点的词。

名言警句——辞典

6 国家 (1)治国 6.021 天下犹人之体,腹心充实,四支虽病,终无大患 ○《三国志·魏书·杜畿传》 6.023 构大厦者先择匠而后简材,治国家者先择佐而后定民 构:架屋。简:通“柬”,选择。佐:辅助的人。○《意林》引《物理论》 6.024 理国要道,在于公平正直 ○唐·吴兢《贞观政要·公平》房玄龄语 6.025 正其本者万事理,劳于永者逸于使 劳于永:为长远利益而操劳。逸:安心。使:经常忙碌。○唐·张九龄《对嗣鲁王道坚所举道侔伊吕科·第一道》 6.027 治身莫先于孝,治国莫先于公 ○宋·苏轼《司马温公行状》:“公上疏言,~。其言切至。” (2)安危 6.171 居安思危,思则有备,有备无患 居安:处于安全的境况。备:事先有准备。○《左传·襄公十一年》6.178 为之于未有,治之于未乱 为wéi:做,防止。未有:没有发生之时。未乱:尚未发生动乱。 ○《老子》六十四章 6.182 利莫大于治,害莫大于乱 ○《管子·正世》 6.211 求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义 浚:开浚,疏通。○唐·吴兢《贞观政要·君道》魏徽上疏 6.244 召远在修近,闭祸在除怨 召远:招徕远方的人。修:整治。近:指国内。闭:堵塞。○《管子·版法》 7 人民 (1)民本 7.001 民惟邦本,本固邦宁 惟:惟独,只有。邦:国。本:根本。○《尚书·五子之歌》 7.006 夫民,别而听之则愚,合而听之则圣 夫:发语词,无实义。别而听之:分别听信个人之辞。合而听之:全面听取。圣:无所不通。○《管子·君臣上》 7.010 为国者以富民为本,以正学为基 为wéi:治理。正:使正当。○汉·王符《潜夫论·务本》 7.016 民者,国之根也,诚宜重其食,爱其命 ○《三国志·吴书·骆统传》 7.029 天下顺治在民富,天下和静在民乐,天下兴行在民趋于正 兴行:重德行。○明·王廷相《慎言·御民篇》 (2)民心 7.041 民安土重迁,不可卒变,易以顺行,难以逆动 安土重zhòng迁:安居于本土,不愿轻易迁动。卒cù:同“猝”,突然。顺:顺其意。逆:背其意。○《三国志·魏书·袁涣传》 7.042 可怀以德,难屈以力

语文文言文阅读专题训练专项习题及答案解析

语文文言文阅读专题训练专项习题及答案解析 一、中考语文文言文阅读 1.阅读下面的文言文,完成各题。 任元受①事②母尽孝,母老多疾病,未尝离左右。元受自言:“老母有疾,其得疾之由,或以饮食,或以燥湿,或以语话稍多,或以忧喜稍过。尽言皆朝暮候之,无毫发不尽,五脏六腑中事皆洞见曲折,不待切脉而后知,故用药必效,虽名医不迨③也。”张魏公作都督,欲辟④之入幕。元受力辞⑤曰:“尽言方养亲,使得一神丹可以长年,必持以遗老母,不以献公。况能舍母而与公军事耶?”魏公太息而许之。 (节选自宋·陆游《老学庵笔记》)【注】①任元受:名尽言。②事:侍奉。③迨(dài):及。④辟:征召。⑤辞:推辞。 (1)解释下列句子中划线词的意思。 ①未尝离左右________ ②或以语话稍多________ ③尽言方养亲________ ④必持以遗老母________ (2)下列各句与例句中“以”的意思相同的一项是() 例句:其得疾之由,或以饮食 A. 又留蚊于素帐中,徐喷以烟(《幼时记趣》) B. 虽多忌克,而能以天下事为己任(《赵普》) C. 策之不以其道,食之不能尽其材(《马说》) D. 不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》) (3)用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。 虽名医不迨也 (4)翻译下列句子。 ①魏公太息而许之。 ②亲贤臣,远小人此先汉所以兴隆也。(《出师表》) (5)《老学庵笔记》是宋人笔记中的佼佼者。选文对任元受这一形象的刻画很出色,请简要分析。 【答案】(1)身边;稍微;正;给 (2)D (3)虽/名医/不迨也 (4)①张魏公感动不已答应了他。②亲近贤臣,疏远小人,这是前汉所以兴盛的原因。(5)文章运用多种方法刻画了任元受至孝的形象。 动作描写:未尝离左右、皆朝暮候之。 语言描写:尽言方养亲,使得一神丹可以长年,必持以遗老母,不以献公。 侧面烘托:魏公太息而许之。 【解析】【分析】(1)①句子大意为:不曾离开过母亲身边。左右:身边;②句子大意为:或许因为话语稍微多了点。稍:稍微;③句子大意为:我正侍奉母亲。方:正;④

“后汉书·吴汉传”阅读试题及答案 (附翻译)

08江苏阅读下面的文言文,完成6~9题。吴汉,字子颜,南阳宛人也。汉为人质厚少文,及得召见,遂见亲信。建武二年,封汉为广平侯。明年春,围苏茂于广乐,周建招聚十余万人救广乐。汉将轻骑迎与之战,不利、堕马伤膝,还营。诸将谓汉曰:“大敌在前而公伤卧,众心惧矣。”汉乃勃然裹创而起,椎牛飨士,令军中曰:“今日封侯之秋,诸君勉之!”于是军士激怒,人倍其气。旦日,齐鼓而进,建军大溃。时鬲县五姓共逐守长,据城而反。诸将争欲攻之,汉不听,曰:“使鬲反者,皆守长罪也。敢轻冒进兵者斩!”乃移檄告郡,使收守长,而使人谢城中。五姓大喜,即相率归降。明年,贼率五万余人夜攻汉营,军中惊乱,汉坚卧不动,有顷乃定。即夜发精兵出营突击,大破其众。十二年春,汉乃进军攻广都,拔之。遣轻骑烧成都市桥。帝戒汉曰:“但坚据广都,待其来攻,勿与争锋。若不敢来,公转营迫之,须其力疲,乃可击也。”汉乘利进逼成都,阻江北为营,使刘尚将万余人屯于江南。帝闻大惊,让汉曰:“比敕公千条万端,何意临事悖乱!与尚别营,事有缓急,不复相及。”诏书未到。谢丰、袁吉将众十许万攻汉,使别将将万余人劫刘尚,令不得相救。汉与大战一日,兵败,走入壁。汉乃召诸将厉之曰:“欲潜师就尚于江南,并兵御之。成败之机,在此一举。”于是多树幡旗,使烟火不绝,夜衔枚引兵与刘尚合军,丰等不觉。明日,汉悉兵迎战,遂大破之。汉从征伐,诸将见战陈不利,或多惶惧,失其常度;汉意气自若,方整厉器械,激扬士吏汉尝出征,妻子在后买田业。汉还,让之曰:“军师在外,吏士不足,何多买田宅乎!”及薨,赐谥曰侯。 (选自《后汉书·吴汉传》,有删节)6.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )A.诸将争欲攻之,汉不听听:准许 B.若不敢来,公转营迫之迫:逼迫 C.大战一日,兵败,走入壁壁:营垒 D.或多惶惧,失其常度度:考虑答案 D解析 D项度:气度。7.下列句子中,全都直接表现吴汉激励士气的一组是( )①勃然裹创而起,椎牛飨士②今日封侯之秋,诸君勉之③军士激怒,人倍其气④敢轻冒进兵者斩⑤汉乘利进逼成都⑥方整厉器械,激扬士吏A.①③⑥ B.①②⑥ C. ③④⑤ D.②④⑤答案 B解析③是激励士气后的结果;④是阻止诸将攻鬲县;⑤属于攻打成都时的举措。8.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()A.吴汉从马上摔落伤了膝盖,撤回营帐。将领们提出,大敌当前,主帅因伤而卧,会使军中产生恐惧心理,吴汉立刻接受了他们的意见。 B.吴汉面对五万多敌人趁夜进攻、军中惊恐混乱的情况,处变不惊,镇定自若,坚卧不动。他的这一做法,一会儿便稳定了队伍。 C.吴汉没有听从皇帝告诫,以致落败。他吸取教训,在与刘尚的队伍会合后,树起许多旗帜,不熄烟火,蒙骗敌人,终于转败为胜。 D.吴汉具有朴实淳厚的品质,对家人的要求也很严格。他外出打仗时,妻儿曾经在家购买田产,吴汉回来后,责备了他们。答案 C解析先树起许多旗帜,不熄烟火,后与刘尚的队伍会合。9.把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。(1)及得召见,遂见亲信。译文: (2)比敕公千条万端,何意临事悖乱!译文: (3)欲潜师就尚于江南,并兵御之。译文:答案(1)到获得皇帝召见,便受到皇帝亲近信任。?(2)近来告诫你千条万项,为什么临事却又背离、错乱!?(3)想要将队伍秘密转移到江的南岸向刘尚靠拢,合并兵力抗击敌人。?解析(1)句中注意“及”译为“等到”,“见”译为“被”,“亲信”译为“亲近信任”。(2)句中注意“比”译为“近来”,“敕”译为“命令、告诫”,“悖”译为“违背、背离”。(3)句中“潜”应译为“暗地里、秘密地”,“就”译为“靠近、接近”。【参考译文】吴汉,字子颜,是南阳宛县人。吴汉为人朴实、厚道,说话少有文采,到(后来)获得皇帝召见,便受到皇帝亲近和信任。建武二年,皇帝封吴汉为广平侯。第二年春天,(吴汉率军)在广乐包围

高中文言文阅读训练60篇及答案

高中文言文阅读训练60篇及答案(1-20) 1.班昭续《汉书》 扶风①曹世叔妻者,同郡班彪②之女也,名昭,字惠班。博学高才。世叔早卒,有节行法度。兄固著《汉书》,其八表及天文志未及竟而卒。和帝诏昭就东观藏书阁③踵而成之。帝数召入宫,令皇后诸贵]人师事焉,号曰“大家”。每有贡献异物,辄诏大家作赋颂。时《汉书》始出,多未能通者,同郡马融伏于阁下,从昭受读。 (选自《后汉书?曹世叔妻传》) [注释]①扶风:古地名,今陕西境内。②班彪:当时著名学者。③东观藏书阁:皇家藏书楼。 [文化常识] 女文史家。班昭是中国历史上第一个女文史家。她帮助哥哥班固完成了未竟的事业,而且对阐述《汉书》起到了重要作用,她的诗赋在当时也很著名。女性精通文史的在中国历史上不多,另一个是汉末的蔡文姬(蔡琰,见后文),还有一个是宋朝的李清照,她是杰出的女词人,她早年还同丈夫一起研究金石书画。 [思考与练习】 1.解释:①竞_________②辄_________ 2.翻译:①和帝诏昭就东观藏书阁踵而成之②师事焉

2.蔡文姬求情 董祀为屯田都尉①,犯法当②死。文姬③诣曹操请之。时公卿、名士及远方使驿④坐者满堂。操谓宾客曰:“蔡伯喈女在外,今为诸君见之。”及文姬进,蓬首徒行,叩头请罪,音辞清辩,旨甚酸哀,众皆为改容。操曰:“诚实相矜,然文状⑤已去,奈何?”文姬曰:“明公⑥厩马万匹,虎士成林,何惜疾足一骑,而济垂死之命乎!”操感其言,乃追原⑦祀罪。 (选自《后汉书?董祀妻传》) [注释】①屯田都尉:职官名称。②当:判决。③文姬:蔡文姬。④使驿:使者。 ⑤文状:文书。⑥明公:对曹操的敬称。⑦原:原谅,此指赦罪。 [文化常识] 蔡文姬。蔡文姬名琰,字文姬,东汉末年的女诗人,其父即蔡邕(字伯喈)。她博学有才辩,通音律。初嫁卫仲道。夫亡后归母家。遇汉末大乱,为董卓部将所虏,归南匈奴左贤王,居匈奴12年,有子女二人。曹操平定中原后,念蔡邕无后代,便以重金赎归,再嫁董祀。她凭记忆写出了四百多篇古文。她的《悲愤诗》及琴曲歌辞《胡笳十八拍》最为著名。当代戏剧家曹禺创作有话剧《蔡文姬》。 [思考与练习] 1.解释:①诣_________②徒_________③厩_________④虎士_________ 2.翻译:①旨甚酸哀,众皆为改容;②诚实相矜;③济垂死之命。 3.理解:“操感其言”属什么句式?

名人名言(治国)

1、凡治国之道,必先富民。民富则易治也,民贫则难治也。----《管子治国》 2、不富无以养民情,不教无以理民性。 ----《荀子大略》 3、天下顺治在民富,天下和静在民乐。 ----明王廷相《慎言御民篇》 4、为人臣者,以富乐民为功,以贫苦民为罪。 ----汉贾谊《新书大政上》 5、民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治。民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢陵上犯禁,陵上犯禁则难治也。----《管子治国》 6、贤圣之君,经济之士,必先富其国。 ----宋《李觏集富国策》 7、政之急者,莫大乎使民富且寿也。----三国魏王肃《孔子家语贤君》 8、廉者必使民俭以丰财,才者必使民勤以厚利。举廉举才,必以丰财厚利为征。----清唐甄《潜书考功》 9、民不足而可治者,自古含今,未之尝闻。 ----汉贾谊《新书无蓄》 10、任何一种东西,必须能使人民群众得到真实的利益,才是好的东西。----《毛泽东选集在延安文艺座谈会上的讲话》 11、下者尽力而无耗弊,上者量民而用有节,则民与国庶几乎俱富矣。----宋欧阳修《原弊》 12、不务先富民,而唯言益国,岂有民贫于下,而富国于上邪?----《南齐书武十七王传》 13、少数人有钱是假富,要多数人有钱才是真富。---《孙中山全集在广东第一女子师范学校校庆纪念会的演说》 14、天下之所恃以为安者,财也,兵也。----《明史》卷二一0《桑乔列传》 15、礼义生于富足,盗窃起于贫穷。----汉王符《潜夫论爱日》 16、圣人非不好利也,利在于利万人;非不好富也,富在于富天下。----唐白居易《策林不夺人利》 17、先饮食而后教诲;谓治人也。----汉董仲舒《春秋繁露仁义法》 18、社会主义是要富的,不是要穷的,是整理生产的,不是破坏生产的。----李大钊《社会主义释疑》 19、我们不要资本主义,但是我们也不要贫穷的社会主义。----邓小平《社会主义也可以搞市场经济》 20、养民以论功,足食心养民。----清唐甄《潜书考功》 21、益食而民不饥,益富而国家实。----《隋巢子》 22、积贮者,天下之大命。----《汉书食货志》 23、制之以财,用之以礼,丰年不奢,凶年不俭,素有蓄积,以储其后,此治人之道。 ----三国蜀诸葛亮《诸葛武候集便宜十六策治人》 24、虽官有百职,职有百务,要归于养民。上非是不以行赏,下非是不以效治。----清唐甄《潜书考功》 25、劳弊之事,诚不可施于百姓。----唐吴兢《贞观致要》 26、帝王之道,莫尚乎安民。安民之术,在于丰财。----晋陈寿《三国志魏志杜恕传》 27、民以食为天----《汉书郦食其列传》 28、富之,既富乃教之也,此治国之本也。----汉刘向《说苑建本》 29、天下犹人之体,腹心充实,四支虽病,终无大患——《三国志?魏书?杜畿传》 30、理国要道,在于公平正直——唐?吴兢《贞观政要?公平》房玄龄语 31、治身莫先于孝,治国莫先于公——宋?苏轼《司马温公行状》:“公上疏言,~。其言切至。” 32、民者,国之根也,诚宜重其食,爱其命——《三国志?吴书?骆统传》 33、天下顺治在民富,天下和静在民乐,天下兴行在民趋于正——(兴行:重德行)—明?王廷相《慎言?御民篇》 34、宽则得众,信则人任焉——(宽:为政宽大。信:建立威信。任:信服。)——宋?苏辙《新论下》

小学文言文阅读练习题及答案

小学文言文阅读练习题及答案 梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。 1、写出下列带点的汉字的读音,并填空。 孔君平诣其父,“诣”的意思是;为设果,是为设果;儿应声答曰。 2、“惠”通假字是,“甚聪惠”是说杨氏子从文中这一句话可以看出。 3、杨氏子的回答非常巧妙,妙在 二、解释孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。诣:________ 乃:________ 2、孔指以示儿曰。示:________ 曰:________ 3、未闻是夫子。未:________ 闻:________ 三、仔细读下面的句子,回答问题。 孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。” 对话意思:___________________________________________________ __ 对话精妙极了,妙在何处?

___________________________________________________ ________________ 答案:二、1、诣:拜见乃:于是,就、示:给……看曰:说、未:没有闻:听见三、孔君平指着杨梅给杨家儿子看,说:“这是你家的果子。”杨家儿子答道:“没有听说孔雀是您家的家禽。”都根据人物姓氏来借题发挥,杨家儿子反应极快,才思敏捷。 小升初文言文阅读练习题及参考答案一 郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。” 1.翻译句子。 ①郑人有欲买履者: ②先子度其足: ③而置之其坐: 3.郑人买履告诉我们什么道理? 4.文中的之字解释。 ①而置之其坐 ②至之市 ③而忘操之

《后汉书·赵憙传》阅读练习及答案

阅读下面的文言文,完成10~13题。 赵憙字伯阳,南阳宛人也。少有节操。从兄为人所杀,无子,憙年十五,常思报之。乃挟兵结客,后遂往复仇。而仇家皆疾病,无相距者。憙以因疾报杀,非仁者心,且释之而去。顾谓仇曰:“尔曹若健,远相避也。”更始即位舞阴大姓李氏拥城不下更始遣柱天将军李宝降之不肯云闻宛之赵氏有孤孙憙信义著名愿得降之更始乃征憙。嘉年未二十,既引见,即除为郎中,行偏将军事,使诣舞阴,而李氏遂降。光武破寻、邑,憙被创,有战劳,还拜中郎将,封勇功侯。邓奉反于南阳,憙素与奉善,数遗书切责之,而谗者因言憙与奉合谋,帝以为疑。及奉败,帝得憙书,乃惊曰:“赵憙真长者也。”后拜怀令。大姓李 子春先为琅邪相,豪猾并兼,为人所患。憙下车 ..,闻其二孙杀人事未发觉,即 穷诘其奸,收考 ..子春,二孙自杀。京师为请者数十,终不听。时赵王良疾病将 终,车驾 ..亲临王,问所欲言。王曰:“素与李子春厚,今犯罪,怀令赵憙欲杀之,愿乞其命。”帝曰:“吏奉法,律不可枉也,更道它所欲。”王无复言。其年,迁憙平原太守。时平原多盗贼,憙与诸郡讨捕,斩其渠帅,余党当坐者数千人。 憙上言:“恶恶止其身,可一切徙京师 ..近郡。”帝从之,乃悉移置颍川、陈留。于是擢举义行,诛锄奸恶。后青州大蝗,侵入平原界辄死,岁屡有年,百姓歌之。二十七年,拜太尉,赐爵关内侯。时南单于称臣,乌桓、鲜卑并来入朝,帝令憙典边事,思为久长规。建初五年,憙疾病,帝亲幸视。及薨,车驾往临吊。时年八十四。谥曰正侯。 (节选自《后汉书·赵憙传》) 10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分) A.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯/云/闻宛 之赵氏有孤孙熹/信义著名/愿得降之/ B.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之 赵氏有孤孙熹/信义著名/愿得降之/ C.更始即位/舞阴大姓李氏拥城不下/更始遣柱天将军李宝降之/不肯云/闻宛之

(语文)语文文言文阅读专题训练练习题含答案及解析

(语文)语文文言文阅读专题训练练习题含答案及解析 一、中考语文文言文阅读 1.阅读下面文言文,完成小题。 季布 司马迁 孝惠时,(季布)为中郎将。单于尝为书嫚①吕后,不逊,吕后大怒,召诸将议之。上将军樊哙曰:“臣愿得十万众,横行匈奴中。”诸将皆阿吕后意,曰“然”。季布曰:“樊哙可斩也!夫高帝将兵四十余万众,困于平城,今哙奈何以十万众横行匈奴中,面欺!且秦以事於胡,陈胜等起。于今创痍未瘳②”,哙又面谀,欲摇动天下。”是时殿上皆恐,太后罢朝,遂不复议击匈奴事。 季布为河东守,孝文时,人有言其贤者,孝文召,欲以为御史大夫。复有言其勇,使酒难近③。至,留邸一月,见罢④。季布因进曰:“臣无功窃宠,待罪河东。陛下无故召臣,此人必有以臣欺陛下者。今臣至,无所受事,罢去,此人必有以毁臣者。夫陛下以一人之誉而召臣,一人之毁而去臣。臣恐天下有识闻之有以窥陛下也。”上默然惭,良久曰:“河东吾股肱⑤郡,故特召君耳。” (节选自《史记·季布乐布列传》)【注】①嫚:侮辱。②瘳(chōu):(伤、病)痊愈。③使酒将近:意思是,爱喝酒使性子,令人难以亲近。④见罢:意思是,文帝见过就不理他了。⑤股肽:这里是“重要”的意思。 (1)下列句子朗读节奏划分不正确的一项是() A. 单于/尝为书熳吕后 B. 欲/以为御史大夫 C. 上默/然惭 D. 故/特召君耳 (2)解释文中划线的词。 ①是________ ②贤________ ③恐________ (3)翻译文中画线词句。 ①哙又面谀,欲摇动天下。 ②夫陛下以一人之誉而召臣,一人之毁而去臣。 (4)概括选文所写的两件事,并说说季布的性格特点。 【答案】(1)C (2)这;才能;担心,害怕 (3)①(而)樊哙又当面阿谀逢迎,想要使天下动荡不安。②陛下因为一个人的赞誉就召见我,又因为一个人的毁谤而让我离开。 (4)①匈奴单于写信侮辱吕后,吕后大恼,面对着樊哙的“勇猛”想要横扫匈奴,吕后欣慰至极,可是季布却义正言辞摆事实讲道理,勇敢指出樊哙的弊病。②季布担任河东郡守时,受人推荐面见汉文帝,后因流言,不被重用。季布因此向汉文帝进言,指出皇帝偏听偏信,缺乏公正判断力,会影响世人对皇帝的评判,皇帝惭愧解释。从这两件事可以看出季布是一个不阿谀逢迎、不随声附合,不畏权贵亦能直言进谏的人。

申论引用名言警句汇总与引用实例

申论引用名言警句汇总与引用实例 (1)治国 天下犹人之体,腹心充实,四支虽病,终无大患 ○《三国志?魏书?杜畿传》 构大厦者先择匠而后简材,治国家者先择佐而后定民 构:架屋。简:通“柬”,选择。佐:辅助的人。 ○《意林》引《物理论》 理国要道,在于公平正直 ○唐?吴兢《贞观政要?公平》房玄龄语 正其本者万事理,劳于永者逸于使 劳于永:为长远利益而操劳。逸:安心。使:经常忙碌。○唐?张九龄《对嗣鲁王道坚所举道侔伊吕科?第一道》 治身莫先于孝,治国莫先于公 ○宋?苏轼《司马温公行状》:“公上疏言,~。其言切至。” (2)安危 居安思危,思则有备,有备无患 居安:处于安全的境况。备:事先有准备。 ○《左传?襄公十一年》 为之于未有,治之于未乱 为wéi:做,防止。未有:没有发生之时。未乱:尚未发生动乱。 ○《老子》六十四章

利莫大于治,害莫大于乱 ○《管子?正世》 求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义浚:开浚,疏通。○唐?吴兢《贞观政要?君道》魏徽上疏 召远在修近,闭祸在除怨 召远:招徕远方的人。修:整治。近:指国内。闭:堵塞。 ○《管子?版法》 (3)民本 民惟邦本,本固邦宁 惟:惟独,只有。邦:国。本:根本。○《尚书?五子之歌》 夫民,别而听之则愚,合而听之则圣 夫:发语词,无实义。别而听之:分别听信个人之辞。合而听之:全面听取。圣:无所不通。○《管子?君臣上》 为国者以富民为本,以正学为基为wéi:治理。正:使正当。○汉?王符《潜夫论?务本》 民者,国之根也,诚宜重其食,爱其命 ○《三国志?吴书?骆统传》 天下顺治在民富,天下和静在民乐,天下兴行在民趋于正 兴行:重德行。○明?王廷相《慎言?御民篇》 (4)民心 民安土重迁,不可卒变,易以顺行,难以逆动

(文言文阅读题)《后汉书_吴汉传》阅读答案

《后汉书吴汉传》阅读答案文言文阅读题 08江苏阅读下面的文言文,完成6—9题。 吴汉,字子颜,南阳宛人也。汉为人质厚少文,及得召见,遂见亲信。建武二年,封汉为广平侯。 明年春,围苏茂于广乐,周建招聚十余万人救广乐。汉将轻骑迎与之战,不利、堕马伤膝,还营。诸将谓汉曰:大敌在前而公伤卧, 众心惧矣。汉乃勃然裹创而起,椎牛飨士,令军中曰:今日封侯之秋, 诸君勉之!于是军士激怒,人倍其气。旦日,齐鼓而进,建军大溃。 时鬲县五姓共逐守长,据城而反。诸将争欲攻之,汉不听,曰:使鬲反者,皆守长罪也。敢轻冒进兵者斩!乃移檄告郡,使收守长,而使 人谢城中。五姓大喜,即相率归降。明年,贼率五万余人夜攻汉营,军中惊乱,汉坚卧不动,有顷乃定。即夜发精兵出营突击,大破其众。 十二年春,汉乃进军攻广都,拔之。遣轻骑烧(省、市、区、县)桥。帝戒汉曰:但坚据广都,待其来攻,勿与争锋。若不敢来,公转营迫之,须其力疲,乃可击也。汉乘利进逼成都,阻江北为营,使刘尚将万余人屯于江南。帝闻大惊,让汉曰:比敕公千条万端,何意临事悖乱!与尚别营,事有缓急,不复相及。诏书未到。谢丰、袁吉将众十许万攻汉,使别将将万余人劫刘尚,令不得相救。汉与大战一日, 兵败,走入壁。汉乃召诸将厉之曰:欲潜师就尚于江南,并兵御之。 成败之机,在此一举。于是多树幡旗,使烟火不绝,夜衔枚引兵与刘尚合军,丰等不觉。明日,汉悉兵迎战,遂大破之。汉从征伐,诸将见战陈不利,或多惶惧,失其常度;汉意气自若,方整厉器械,激扬

士吏汉尝出征,妻子在后买田业。汉还,让之曰:军师在外,吏士不 足,何多买田宅乎!及薨,赐谥曰侯。(选自《后汉书吴汉传》,有 删节) 6.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是 () A ?诸将争欲攻之,汉不听 听:准许 答案D 解析D 项度:气度。 7.下列句子中,全都直接表现吴汉激励士气的一组是 () ①勃然裹创而起,椎牛飨士 ②今日封侯之秋,诸君勉之 ③军 士激怒,人倍其气 ④敢轻冒进兵者斩 ⑤汉乘利进逼成都 厉器械,激扬士吏 A.①③⑥ B.①②⑥ C.③④⑤ D.②④⑤ 答案B 攻打成都时的举措。 8.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是 A ?吴汉从马上摔落伤了膝盖,撤回营帐。将领们提出,大敌当前, 主帅因伤而卧,会使军中产生恐惧心理,吴汉立刻接受了他们的意见。 B ?吴汉面对五万多敌人趁夜进攻、 军中惊恐混乱的情况,处变不 惊,镇B 若不敢来, 公转营迫之迫:逼迫 C ?大战一日, 兵败,走入壁壁:营垒 D ?或多惶惧, 失其常度度:考虑 ⑥方整 解析 ③是激励士气后的结果;④是阻止诸将攻鬲县; ⑤属于

初中课外文言文阅读训练含答案.doc

初中课外文言文阅读训练含答案 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 一、文言文阅读(共11题) 1.文征明习字《书林纪事》 【原文】 文征明临写《千字文》,日以十本为率,书遂大进。平生于书,未尝苟且,或答人简札,少不当意,必再三易之不厌,故愈老而愈益精妙。 【阅读训练】 1.解释下面句中加点的词 ①书遂大进②平生于书③文征明临写《千字文 》 ④或答人简札 2.将“少不当意,必再三易之不厌”译成现代汉语。 译 文 3.用一句话来概括这段文字的中心。 答: 【答案】答案: 【译文】 文征明监贴写《文字文》,每天以写十本作为标准,书法就迅速进步起来。他平生对于写字,从来也不马虎草率。有时给人回信,稍微有一点不全意,一定三番五次改写过它,不怕麻烦。因此他的书法越到老年,越发精致美好。 1.①书法②写字③临摹④有时 2.稍微不称心,必定再三地更改它而不感到厌倦。 3.本段文字赞扬了文明学习书法认真,一丝不苟的精神。 难度:中等知识点:人物传记类 2.张无垢勤学《鹤林玉露》 【原文】 张无垢谪横浦,寓城西宝界寺。其寝室有短窗,每日昧爽执书立窗下,就明而读。如是者十四年。洎北归,窗下石上,双趺之迹隐然,至今犹存。 【阅读训练】 1.解释下列句中加点的词。

①张无垢谪横浦②每日昧爽辄执书立窗 下 ③就明而读④如是者十四 年 2.翻译划线的句子。 译文 : 3.选出下列句中加点词的用法和意思相同的一项() 是马也,虽有千里之能其如土石何 A B 如是者十四年其寝室有短窗 4.这个故事叙述张九成勤奋学习的事迹。“天才出自勤奋”这是古今学者经过实践总结出来的真理,请举出几个古今中外的有关这个方面的例子 【答案】【译文】 张九成被贬官到横浦,住在城西的界寺。他住的房间一扇短窗,每天天将亮时,他总是拿着书本站在窗下,就着微弱的晨光读书。这样一直坚持了十四年这久。等到他回到北方了,在窗下的石头上,双脚踏出的痕迹还隐约可见。 1.①降职远调贬官②总是③光,光亮④这 2.双脚踏出的痕迹还隐约可见。 3.A 4.略 难度:中等知识点:人物传记类 3.程门立雪《宋史》 【原文】 杨时见程颐于洛。时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢侍立不去。颐既觉,则门外雪深一尺矣。 【阅读训练】 1.解释句中加点的词。 时与游酢侍立不去颐既 觉 2.你从文中得到什么启发? 答: 【答案】【译文】 杨时到洛阳求见程颐。杨时大概当时有四十岁了。一天拜见程颐的时候,程颐偶尔坐着打瞌睡。杨时与游酢站在门外等着没有离开。等到程颐醒后,门外积雪已经一尺多厚了。 1.离开睡醒 2.杨时谦虚好学、孜孜以求的精神值得学习。

名言警句—之古文篇

国家 ()治国 天下犹人之体,腹心充实,四支虽病,终无大患 ○《三国志·魏书·杜畿传》 构大厦者先择匠而后简材,治国家者先择佐而后定民 构:架屋。简:通“柬”,选择。佐:辅助的人。○《意林》引《物理论》理国要道,在于公平正直 ○唐·吴兢《贞观政要·公平》房玄龄语 正其本者万事理,劳于永者逸于使 劳于永:为长远利益而操劳。逸:安心。使:经常忙碌。○唐·张九龄《对嗣鲁王道坚所举道侔伊吕科·第一道》 治身莫先于孝,治国莫先于公 ○宋·苏轼《司马温公行状》:“公上疏言,~。其言切至。” ()安危 居安思危,思则有备,有备无患 居安:处于安全的境况。备:事先有准备。○《左传·襄公十一年》为之于未有,治之于未乱 为é:做,防止。未有:没有发生之时。未乱:尚未发生动乱。 ○《老子》六十四章 利莫大于治,害莫大于乱 ○《管子·正世》 求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义 浚:开浚,疏通。○唐·吴兢《贞观政要·君道》魏徽上疏 召远在修近,闭祸在除怨 召远:招徕远方的人。修:整治。近:指国内。闭:堵塞。○《管子·版法》 人民 ()民本 民惟邦本,本固邦宁 惟:惟独,只有。邦:国。本:根本。○《尚书·五子之歌》 夫民,别而听之则愚,合而听之则圣 夫:发语词,无实义。别而听之:分别听信个人之辞。合而听之:全面听取。圣:无所不通。○《管子·君臣上》 为国者以富民为本,以正学为基 为é:治理。正:使正当。○汉·王符《潜夫论·务本》 民者,国之根也,诚宜重其食,爱其命 ○《三国志·吴书·骆统传》 天下顺治在民富,天下和静在民乐,天下兴行在民趋于正 兴行:重德行。○明·王廷相《慎言·御民篇》 ()民心

文言文阅读题含答案

【一】晏子之御 晏子为齐相,出。其御①之妻从门间而窥。其夫为相御,拥大盖,策驷马②,意气扬扬,甚自得也。既而归,其妻请去③。夫问其故。妻曰:“晏子长不满六尺,身相④齐国,名显诸侯。今者妾观其出,志念⑤深矣,常有以自下⑥者。今子长八尺,乃为人仆御。然子之意,自以为足。妾是以求去也。” 其后夫自损抑⑦。晏子怪而问之,御以实对⑧。晏子荐以为大夫。 注释:①御:马夫。②驷马:四匹马拉的车。③去:离开,这里指离婚。④相:担任国相。⑤志念:志向和思考的东西。⑥自下:谦虚。⑦自损抑:克制自己,保持谦卑。⑧对:回答。 [译文]:晏子担任齐国之相时,有一天出去。车夫的妻子,从门缝里偷看她丈夫。她丈夫替国相驾车,坐在伞下,用鞭子抽打着车前的四匹马,趾高气昂,很是神采气昂。车夫回来后,他妻子要求离婚,车夫问她是什么原因,妻子说:“晏子身高不满六尺,身为齐相,名闻各国。今天,我看他 出门,智谋深远,态度谦虚。现在看看你,身高八尺,却做人家的车夫,可是看你的样子,好像还觉得很满足,我因此要求离婚。”从此之后,她丈夫处处收敛,谦卑多了。晏子觉得奇怪,就问他 怎么回事,车夫据实相告,晏子就推荐他做了大夫。 1.解释下列短语。 (1)意气扬扬: (2)名显诸侯: 2.用现代汉语写出下面两个句子的意思。 今者妾观其出,志念深矣,常有以自下者。 3.选出理解和分析有误的一项。() A.本文是寓言,简短精练,含义深刻,含蓄地表明观点、说明道理,说服力强。 B.本文非常细腻地叙述了一个故事,虽鲜明生动,但读者难以把握作者的真实意图。用这样的手法推荐国家大臣,似乎也不够慎重。 4.晏子是古代名相,结合文段,用自己的话说说他选用人才的标准是什么。答案:1.(1)趾高气扬,得意洋洋,手舞足蹈,得意忘形等;(2)在诸侯各国都有很大的名声。 2.今天我看他出门,虽然志向远大,深谋远虑,却总是显出自己很谦虚的样子。 3.B 4.晏子的标准是:有了缺点能虚心接受意见,并及时加以改正。 【二】子鱼论战 宋公及楚人战与泓(①)。宋人既成列,楚人未既(②)济(③)。司马(④)曰:“彼众我寡, 及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈(⑤)而后击之,宋师败绩。 (节选自《》) 【注释】(1)泓:泓水(2)既:尽,完了(3)济:渡过(4)司马:统帅军队的最高长官,这里指子鱼。(5)陈:同“阵”,摆好阵势。 【二】[译文]:宋襄公领兵和楚军在泓水地方交战。宋军已经排好队列,楚军还未全部渡河。子鱼说:“他们人多,我们人少,趁他们尚未全部渡河,请下令攻击他们。”襄公说:“不行。”楚军全部渡河,尚未排好队列,子鱼又将上述意见报告襄公。襄公说:“还不行。”等到楚军排好了

《后汉书_朱浮传》阅读练习及答案

阅读下面的文言文,完成下列小题。 朱浮字叔元,沛国萧人也。初从光武为大司马主簿,迁偏将军, ? ? ? 从破邯郸。光武遣吴汉诛更始幽州牧苗曾,乃拜浮为大将军幽州牧,守蓟 城,遂讨定北边。建武二年,封舞阳侯,食三县。浮年少有才能,颇欲厉风化,收士心。辟召州中名宿涿郡王岑之属,以为从事;及王莽时故吏二千石,皆引置幕府,乃多发诸郡仓谷,禀赡其妻子。渔阳 ? ? ? ? ? 太守彭宠以为天下未定,师旅方起,不宜多置官属,以损军实,不从其令。浮性矜急自多,颇有不平,因以峻文诋之。宠亦很强,兼负其功,嫌怨转积。浮密奏宠遣吏迎妻而不迎其母,又受货贿,杀害友人,多聚兵谷,意计难量。宠既积怨,闻之,遂大怒,而举兵攻浮。浮以书质责之,宠得书愈怒,攻浮转急。明年,涿郡太守张丰亦举兵反。时二郡畔戾,北州忧恐。浮以为天子必自将兵讨之,而但遣游击将军邓隆阴助浮。浮城中粮尽,人相食。会上谷太守耿况遣骑来救浮,浮乃得遁走。尚书令侯霸奏浮…败乱幽州,构成宠罪,徒劳军师,不能死节,罪当伏诛”。帝不忍, 以浮代贾复为执金吾,徙封父城侯。帝 ? ? ? 以二千石长吏多不胜任,时有纤微之过者,必见斥罢,交易纷扰,百姓不宁。六年,有日食之异,浮因上疏曰:“……守宰数见换易,迎新相代,疲劳道路。寻其视事日浅,未足昭见其职。既加严切,人不自保,各相顾望,无自安之心。有司或因睚眦以骋私怨苟求长短求媚上意二千石及长史迫于举劾惧于刺讥故争饰诈以希虚誉斯皆日月失行之应”帝下其议,群臣

多同于浮,自是牧守易代颇简。帝以浮 陵轹同列,每衔之,惜其功能,不忍加罪。永平中,有人单辞告浮事 者,显宗大怒,赐浮死。 (节选自《后汉书?朱浮传》)20.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 A. 有司或因睚眦以骋/私怨苟求长短/求媚上意二千石/及长吏迫于举劾/ 惧于刺讥/ 故争饰诈伪/ 以希虚誉/ B. 有司或因睚眦以骋私怨/苟求长短/求媚上意二千石/及长吏迫于举 劾/ 惧于刺讥/ 故争饰诈伪/ 以希虚誉/ C. 有司或因睚眦以骋/私怨苟求长短/求媚上意/二千石及长吏迫于举 劾/ 惧于刺讥/ 故争饰诈伪/ 以希虚誉/ D. 有司或因睚眦以骋私怨/苟求长短/求媚上意/二千石及长吏迫于举 劾/ 惧于刺讥/ 故争饰诈伪/ 以希虚誉/ 21. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是 A. 大司马,是专司武职的最高长官,马在中国古代战争中地位重要,故以马名官。 B. 二千石,数量词,文中指粮食的数量,古代一石为一百二十斤,也可做容量单位。 C. 幕府,古代将帅在外临时设置作为府署的营帐,也可指幕僚,文中指的是官署。 D. 执金吾,西汉末年率领禁兵保卫宫城乃至整个京城的官员,本名中尉,地位较高。

古诗杜畿传翻译赏析

古诗杜畿传翻译赏析 文言文《杜畿传》选自初中文言文大全,其古诗原文如下: 【原文】 杜畿字伯侯,京兆杜陵人也。少孤,继母苦之,以孝闻。举孝廉,除汉中府丞。荀彧进之太祖,太祖以畿为司空司直。追拜畿为河东太守。 是时天下郡县皆残破,河东最先定。畿治之,崇宽惠,与民无为。民尝辞讼,有相告者,畿亲见为陈大义,遣令归谛思之,若意有所不尽,更来诣府。乡邑父老自相责怒曰:“有君如此,奈何不从其教?”自是少有辞讼。班下属县,举孝子、贞妇、顺孙,复其徭役,随时慰勉之。渐课民畜牸牛、草马,下逮鸡豚犬豕,皆有章程。百姓勤农,家家丰实。畿乃曰:“民富矣,不可不教也。”于是冬月修戎讲武,又开学官,亲自执经教授,郡中化之。 【注释】 畿:读作ī。 以:凭借。 独:任命。 顾:文言连词,但。 苦:苛刻。 进:推荐,举荐。 诣:到…去。

化:教化。 是时:当时。 举:推荐。 【翻译】 杜畿,字伯侯,是京兆杜陵人。幼年丧父,继母对他很苛刻,但他对待继母却很孝顺。被推举为孝廉,调任汉中府丞,荀彧将他推荐给太祖,他被太祖任命为河东太守。当时全国的郡县都动荡不安,民生凋敝,只有河东最先安定,耗损的财力最少。杜畿治理地方,崇尚宽厚仁惠,管理老百姓顺其自然。老百姓曾有打官司的,有的人把这事告诉杜畿,杜畿亲自见他们,给他们讲大道理,叫他们回去仔细想想,若还有想不通的,就叫他们再到府上来(再给他们讲)Org/b/19908。父老乡亲自然责斥他们说:“有这样好的官员,(我们)怎能不听从他的教诲呢?”从此以后很少有来打官司的。在他管辖的属县,所有的孝子、贞妇、顺孙,都免去他们的赋税徭役,随时慰问鼓励他们。逐渐地督促老百姓畜养牛、马,甚至养鸡鸭狗猪等,都有规定。百姓勤于农作,家家都比较富裕。杜畿于是说:“老百姓富起来了,不可不 教了。”于是在冬天整治军队讲授武功,又开设学堂,杜畿亲自讲学,郡中形成了良好的民风。 ---来源网络整理,仅供参考

《后汉书董宣传》阅读试题答案及翻译译文

《后汉书。董宣传》阅读试题答案及翻译 (译文) 《后汉书?董宣传》阅读试题答案及翻译(译文)董宣字少平,陈留圉人也。初为司徒侯霸所辟,举 高第,累迁北海相。到官,以大姓公孙丹为五官掾。丹 新造居宅,而卜工以为当有死者,丹乃令其子杀道行人,置尸舍内,以塞其咎。宣知,即收丹父子杀之。丹宗族 亲堂三十余人,操兵诣府,称冤叫号。宣以丹前附王莽,虑交通海贼,乃悉收系剧狱,使门下书佐水丘岑尽杀之。青州(牧)以其多滥,奏宣考岑,宣坐征诣廷尉。在狱, 晨夜讽诵,无忧色。及当出刑,官属县馔送之,宣乃厉 色曰:“董宣生平未曾食人之食,况死乎!”升车而去。时同刑九人,次应及宣,光武驰使驺骑特原宣刑,且令 还狱。遣使者诘宣多杀无辜。宣具以状对,言水丘岑受 臣旨意,罪不由之,愿杀臣活岑。使者以闻,有诏左转 宣怀令,令青州勿案岑罪。岑官至司隶校尉。后江夏有 剧贼夏喜等寇乱郡境,以宣为江夏太守。到界,移书曰:“朝廷以太守能禽奸贼,故辱斯任。今勒兵界首,檄到,幸思自安之宜。”喜等闻,惧,即时降散。外戚阴氏为 郡都尉,宣轻慢之,坐免。 后特征为洛阳令。时湖阳公主苍头(奴仆)白日杀人,因匿主家,吏不能得。及主出行,而以奴骖乘,宣于夏

门亭候之,乃驻车叩马,以刀画地,大言数主之失,叱 奴下车,因格杀之。主即还宫诉帝,帝大怒,召宣,欲 箠杀之。宣叩头曰:“愿乞一言而死。”帝曰:“欲何言?”宣曰:“陛下圣德中兴,而纵奴杀良人,将何以理天下乎?臣不须箠,请得自杀。即以头击楹,流血被面,帝令小黄门持之,使宣叩头谢主,宣不从,强使顿之, 宣两手据地,终不肯俯。主曰:“文叔为白衣时,臧亡 匿死,吏不敢至门。今为天子,威不能行一令乎?”帝笑曰:“天子不与白衣同。”因敕强项令出,赐钱三十万,宣悉以班诸吏。由是搏击豪强,莫不震栗。京师号为 “卧虎”。歌之曰:“枹鼓不鸣董少平。” 在县五年。年七十四,卒于官。诏遣使者临视,唯 见布被覆尸,妻子对哭,有大麦数斛、敝车一乘。帝伤之,曰:“董宣廉洁,死乃知之!”以宣尝为二千石,赐艾绶,葬以大夫礼。拜子并为郎中,后官至齐相。 ——《后汉书?董宣传》 1.对下列句子中加下划线词语的解释,不正确的一 项是() A.初为司徒侯霸所辟。辟:躲开,避免。 B.宣以丹前附王莽,虑交通海贼。交通:结交,勾 结 C.使宣叩头谢主。谢:认错、道歉。