近50年中国气温日较差的变化趋势分析_陈铁喜

文章编号:1000-0534(2007)01-0150-08

收稿日期:2005-10-25;改回日期:2006-07-03

基金项目:国家自然科学基金项目(40475035);国家重点基础研究发展计划项目(2006CB400500)共同资助 作者简介:陈铁喜(1983—),男,黑龙江人,主要从事气候变化研究.E -mail :xchen @https://www.360docs.net/doc/fd13148500.html,

近50年中国气温日较差的变化趋势分析

陈铁喜, 陈

星

(南京大学大气科学系,江苏南京

210093)

摘 要:利用近50年的气温观测资料,对中国地区的气温日较差的空间分布和时间序列变化特征进行了分析。同时分析了与日最高气温、最低气温以及平均气温时空分布之间的关系。结果发现,近50年来气温日较差呈下降趋势,其平均减小幅度为高纬度地区大于低纬度地区;不同地区及同一地区的DT R 季节变化特征也不相同,我国北方多为冬季DT R 下降最大,其次是春季和秋季,夏季最小。在黄淮和长江流域,以夏季和春季D T R 下降最为显著。华南地区仍以冬季下降最大。气温日较差整体呈现下降趋势,中高纬度下降比低纬度明显。在相同纬度带上,由于地理状况的不同,变化趋势有所不同。同时,气温日较差的变化有明显的区域和季节性差异,特别在西部的青藏高原和新疆地区的D T R 变化与东部地区的差异明显。

关键词:中国;气温日较差;全球气候变暖;青藏高原中图分类号:P423

文献标识码:A

1 引言

随着全球气候变暖,气温日较差(Diurnal Temperature Range ,简称DTR )变化的研究已受到广泛的重视。与平均温度的变化不同的是,DTR 可以反映全球和区域性的温度变化幅度特征,有着重要的生态学意义,对于人类生存环境的变化、气

候异常的影响和可持续发展研究具有特殊的参考价值。自20世纪90年代以来,国际上对全球气候变暖背景下的DT R 变化及其原因开始了研究,试图通过DT R 的基本变化事实和气候模式的模拟试验结果来认识其变化特征和机制,以及对全球环境可能带来的影响。因此,科学家们已经将DT R 作为表征气候变化的一个新的重要指标[1~3]。中国西北及青藏高原地区的温度变化特征已有较多的深入研究,并指出了温度变化的可能影响机制

[4~10]

,也涉及到区域最高最低温度的变化和分布特征

[11]

,但

和国外研究相比,中国的DTR 研究工作尚待深入。中国东部季风气候区、西北气候干旱和半干旱区及西南部青藏高原的不同气候背景,形成了中国区域气候特征及对全球气候变暖区域响应的复杂性和特殊性,研究DTR 的变化具有重要意义。本文利用

过去50年中国地区地面观测资料,对DTR 变化的总体特征、区域差异和季节变化做了分析比较,给出了全球气候变暖背景下中国区域DT R 的响应趋势。

2资料和方法

本文所用地面气候资料为中国气象局国家气候

中心编制的31个省市资料,除青藏高原、新疆地区外,其它地区选择1952—2001年50年实测资料,青藏高原地区选取1956—2001年46年实测资料,新疆地区选取1957—2001年45年实测资料。年平均DT R 的值为年平均最高温度减去年平均最低温度,季节平均DTR 的计算方法类似。为了比较中国地区DTR 的区域差异,本文按以下六个特征区计算分析DTR :东部季风区、新疆地区、青藏高原区、四川盆地、云贵高原地区和河套地区。其中东部季风地区按纬度带进行DT R 的计算,以分析其纬度变化特征。

3DT R 的区域特征

3.1 东部季风区

中国东部地区主要受东亚季风控制,以湿润和

第26卷 第1期

2007年2月

高 原 气 象

PLATEA U M ETEORO LOG Y

V ol.26 N o.1

February ,2007

半湿润气候为主要特征。该区域共选取76个测站

的1951—2001年实测资料。这些测站覆盖了黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、山东、江苏、湖北、湖南、江苏、上海、安徽、江西、浙江、福建、广东、广西等省区。该区域为从南至北向东倾斜,包括了100°E 以东地区的季风气候区。全球气候变暖的观测事实和模拟结果均显示全球的平均温度在升高,但变暖的区域性十分明显,特别是纬度差异较大。因此,本文在研究DTR 的变化时,将东部区域按5°纬度间隔划分成6个纬度带,从北到南分别是纬度带A (45°~50°N )、B (40°~45°N )、C (35°~40°N )、D (30°~35°N )、E (25°~30°N )和F (20°~25°N ),然后计算各纬度带的平均DT R ,分别分析其变化趋势和幅度。

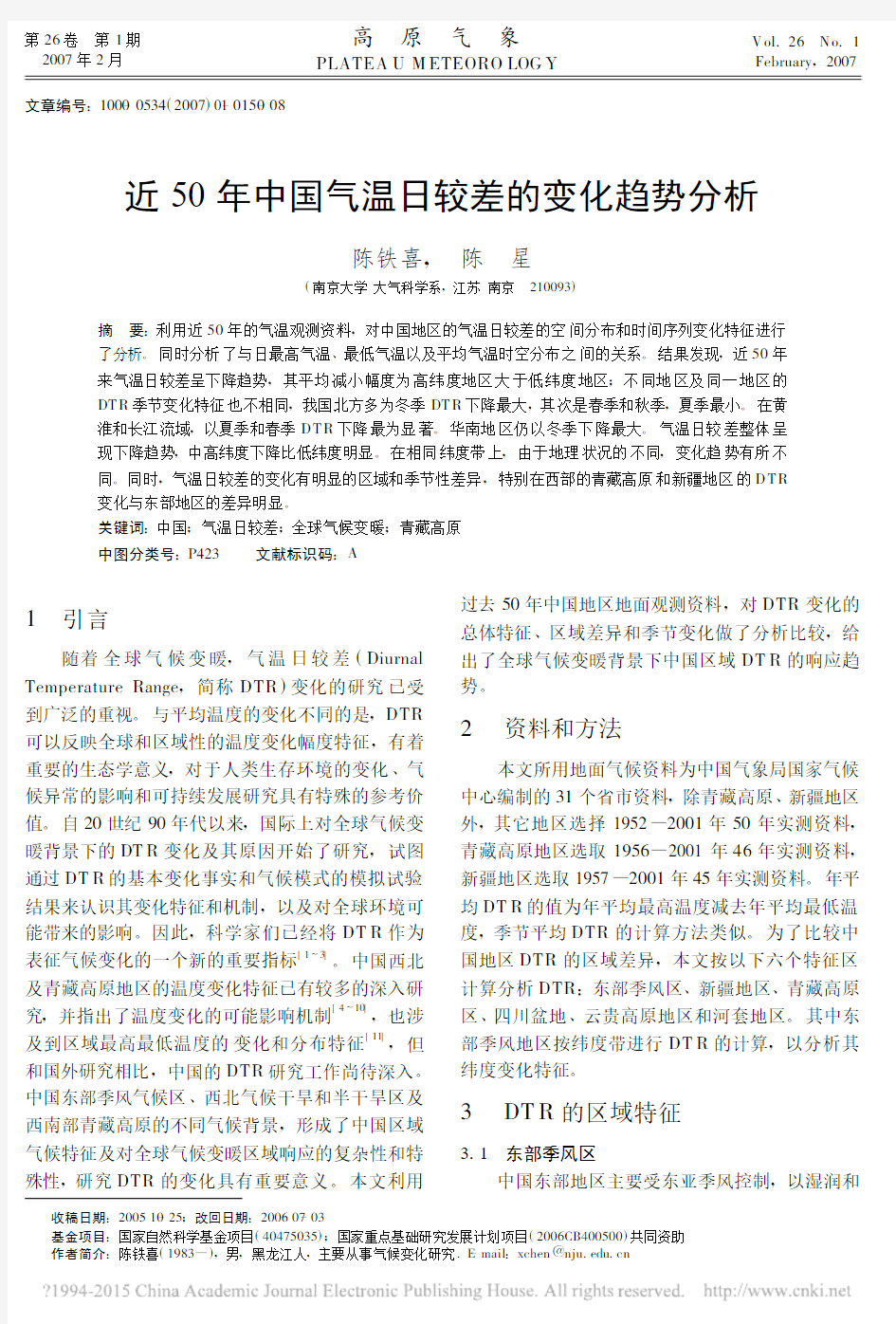

图1是各纬度带年平均DTR 和冬季DTR 的变化趋势图。从图中可以看出,纬度带A (图1a )(该纬度带包括了东北北部地区)DT R 的年际变化有明显下降趋势,其变率为-0.29℃/10a ,在所有纬度带中是最大的。各季节DT R 都明显下降,其中以冬季下降最为明显,为-0.41℃/10a 。纬度带B (图1b )的DT R 年际变化仍呈-0.19℃/10a 的下降趋势,除夏季变化不明显外,其他季节都显著下降,以冬季下降速率最大,为-0.33℃/10a 。纬度带C (图1c )以华北地区为主,DTR 年际变化下降趋势为-0.20℃/10a 。各季节DTR 也明显下降,春季最为明显,变率为-0.25℃/10a 。但年平均日最高气温并无明显变化,各季节中只有冬季有明显的上升,为0.23℃/10a 。而日最低气温在年平均和

各个季节中都有明显的上升,冬季为0.50℃/10a 。纬度带D (图1d )位于淮河流域,该区域DT R 年际变化虽呈下降趋势,但变率减小为-0.16℃/10a ;各季节DTR 略有下降,但只有夏季下降明显,为-0.21℃/10a 。通过分析夏季其他要素变化发现,日最高气温有明显的下降,为-0.17℃/10a ,达到95%信度。而日最低气温略有上升,为0.03℃/10a ,不具显著性,因而造成了DT R 在夏季的明显下降,这与其他地区有明显的不同。纬度带E (图1e )为长江以南地区,DT R 年际变化呈下降趋势,为-0.14℃/10a ;各季节DTR 略有下降,以夏季最为明显,达-0.17℃/10a 。该区域与纬度带D 类似,日最高气温有明显的下降。纬度带F (图1f )包括了整个华南地区,DTR 年际变化的下降趋势最小,为-0.12℃±/10a ,各季节中冬季DT R 下降最快,为-0.14℃/10a 。

从上述分析DT R 的变化趋势可以看出,DT R 在整体上都呈下降趋势,随着纬度的增加,下降趋势越明显。高纬度地区的下降幅度明显大于低纬度地区,年平均DTR 的变率从A 区的-0.29℃/10a 减小到F 区的-0.12℃/10a 。高纬度地区DTR 以冬季减小最为显著,主要原因是最低温度显著上升。3.2 四川盆地与长江中下游地区的比较 选取四川盆地地区位于28°~32°N 之间的14个测站(含重庆)和同纬度带的长江中下游地区18个测站作为参照,比较同一纬度上DTR 的地区差异(图2)。从年平均变化趋势看,四川地区DT R 略有下降,为-0.09℃/10a 。在冬季DTR

下降明

图1 东部地区DT R 的年际变化

(a )45°~50°N ,(b )40°~45°N ,(c )35°~40°N ,(d )30°~35°N ,(e )25°~30°N ,(f )20°~25°N

Fig.1 Interannual variatin of D T R in Easte rn region of China

151

1期

陈铁喜等:近50年中国气温日较差的变化趋势分析

图2 四川(a )和长江中下游地区(b )DT R 年际变化的对比

Fig.2 I nte rannual v aria tion of D T R in Sichuan (a )and mid -and lowe r -reaches o f Ya ng tze River (b )

显,达-0.19℃/10a ,夏季为-0.10℃/10a 。与此相对应的长江中下游地区年平均DTR 也有明显的下降,趋势为-0.12℃/10a 。在各季节DTR 变化中以冬季、夏季下降最为明显,二者都约为-0.16℃/10a ,但夏季略高。

某个气候要素不但存在着区域差异,还存在着季节差异,对于DT R 这种差异主要表现在冬夏两季节。将两种差别综合考虑,设冬季四川盆地与长江中下游两地的DT R 分别为A 1,B1,而夏季相应取作A2,B2,那么(A1-B1)-(A 2-B2)则综合地表示DTR 的地域及不同季节存在的差异,若为零,则说明这种地域上的差别是不随着季节变化的。同时,(A1-B1)-(A2-B2)=(A1-A2)-(B1-B2),季节差异也不在随着地域的不同而有所不同。对DTR ,最高气温,最低气温和平均气温作同样的

处理,得到差的时间序列(图3)。

从图3中可以看出,平均温度(图3b )、日最高

温度(图3c )、日最低温度(图3d )这种差异都有了显著下降,分别为-0.33℃/10a ,-0.23℃/10a ,-0.26℃/10a 。其中最高温度的这种差异已经接近零,而DT R (图3a )无明显的变化。3.3河套地区

以山西、陕西、宁夏、甘肃东部、内蒙古中部的20个基本站为代表,经度跨度为103°~113°E 的区域计算河套地区的DT R 。从图4中可以清楚地看到,该地区DT R 总体呈下降趋势,年平均趋势达到-0.13℃/10a ,各季中以冬季下降最为明显,达到-0.24℃/10a ,秋季基本不变。通过对比DTR 和最低、最高温度的变化趋势可以发现,DTR

下降主要是由于最低温度比最高温度明显增

图3 四川盆地与长江中下游地区D T R 比较

(a )DT R ,(b )平均温度,(c )日最高温度,(d )日最低温度

F ig.3 Co mpa riso ns of D T R (a ),mean tempe rature (b ),daily maximum tempera tur e (c ),

daily minimum temperature (d )betw een Sichuan basin and mid -and

low er -reaches of Y ang tze Rive r

152 高 原 气 象

26卷

图4 河套地区DT R (a )、平均温度(b )、最高(c )和最低(d )气温以及年际变化趋势F ig.4 Inte rannual v ariation and D T R (a ),mean tempe rature (b ),maximum temper ature (c ),

and minimum tempera ture (d )in He tao

area

图5 青藏地区D T R (a )、平均温度(b )、最高(c )和最低(d )温度的年际变化Fig.5 I nter annual va ria tion of D T R (a ),mean temper ature (b ),maxmum temper ature (c ),and minimum temperature (d )in Qing hai -Xizang region

加造成的。3.4 青藏地区

以青海与西藏地区的16个测站的资料计算了DT R 。由于青藏地区海拔高,气候寒冷,DTR 年

平均值变化很大,达到-0.32℃/10a (图5),各季节中下降最快的是冬季,达到-0.46℃/10a ,其次是春季达到-0.39℃/10a 。造成这种明显变化的原因是不同的,冬季最低气温呈现了高达0.72℃/10a 的变率,而春季则是由于最高气温的略微下降造成的。

3.5云贵地区

以云南与贵州两省的25个测站的资料分析该地区DTR 的变化。DT R 年际变化有显著下降,为-0.18(图6),各季节都有所下降,最大下降速率出现在春季,-0.26℃/10a 。分析造成这种变化的原因,发现日最高气温有所下降,这种特殊变化起到了很大作用。在年平均变化中,日最低气温变率仅为0.11℃/10a ,而最高气温变率为-0.07℃/10a 。同时在春季,最高气温下降最为明显,达到

153

1期

陈铁喜等:近50年中国气温日较差的变化趋势分析

图6 云贵高原地区D T R (a )、平均温度(b ),最高(c )和最低温度(d )的年际变化Fig.6 Interannual v ariatio n of D T R (a ),mean temperature (b ),max mum tem pera tur e (c ),

and minimum tempe rature (d )in Yung ui

Plateau

图7 新疆地区D T R (a )、平均温度(b ),最高(c )和最低温度(d )的年际变化

Fig.7 Interannual v ariatio n of D T R (a ),mean temperature (b ),max mum tem pera tur e (c ),

and minimum temperature (d )in Xinjiang area

-0.15℃/10a ,从而使得DTR 在春季出现了最为明显的下降。3.6 新疆地区

除去海拔过高的山地测站,新疆地区选择27个测站的资料,计算得出DTR 年际变化呈下降趋

势,为-0.16℃/10a (图7)。所幸在作物及牧草的主要生长季节夏秋季节变化不明显,下降速率绝对值<0.1℃/10a ,春、冬季有明显下降,冬季最明显,变率达-0.34℃/10a ,其主要原因是冬季最低温度上升速率大,达0.71℃/10a 。

154 高 原 气 象

26卷

3.7 东西部差异分析

由于中国地形条件差异大,同样本文将划分南北两条纬度带来研究DT R 东西部差异。通过上面分析,得到了中国DT R 的基本区域特征。东部季风区D ,E ,F ,四川、云贵、西藏等地,DT R 下降趋势是由最低温度略微升高同时最高温度基本不变甚至下降等综合造成的,而其他地区DT R 下降原因是最低温度升高大于最高温度升高。这与文献[12]的相关结果基本一致。以35°N 为界,该纬度以北划分为五个经度区,分别为N1(75°~87°E ),N2(87°~100°E ),N3(100°~110°E ),N4(110°~120°E ),N5(120°~130°E );35°N 以南也划分为五个经度区,即S1(88°~100°E ),S2(100°~105°E ),S3(105°~110°E ),S4(110°~115°E ),S5(115°~120°E )。结果表明(图略),35°N 以北的五个区域DTR 年际变率自西向东依次为-0.16℃/10a ,-0.29℃/10a ,

-0.12℃/10a ,-0.18℃/10a ,

-0.23℃/10a ,冬季变率自西向东依次为-0.35℃/10a ,-0.52℃/10a ,-0.21℃/10a ,-0.23℃/10a ,-0.36℃/10a 。可以发现二者在数值上有很好的一致性,最大值出现在N2和N5区。在季节上均以冬季DT R 下降速率最大,是由于冬季各个区域最低气温显著升高。35°N 以南五个区域DTR 年际变率自西向东依次为-0.23℃/10a ,-0.17℃/10a ,

-0.12℃/10a ,-0.17℃/10a ,

-0.12℃/10a ,最大值出现在最西的S1区域。季节变化自西向东有显著差异。S1区域各季节中冬季最低气温上升速率最大,但DT R 最大下降速率出现在春季,为-0.33℃/10a ,其原因是最高气温在春季呈现下降趋势。在S2区域,DT R 最大下降

速率出现在冬季,为-0.26℃/10a ,春季最高温度仍然呈现下降趋势,但是S3,S4和S5区DTR 最大下降速率都是出现在夏季,这是因为夏季最高温度有所下降,春冬两季最低温度基本不变或者上升。因此,虽然DT R 年际变化在东西部没有很大的差异,但是在季节分布上,由于自西向东最高温度下降速率最大季节由春季转向了夏季,导致了东部夏季DTR 下降最为迅速。由此可见,中国DT R 东西向的差异,北部地区主要决定于冬季最低温度的升高,而南部地区则主要决定于夏季最高温度的降低。这一特征与全球气候变暖的区域特征是吻合的。

4DT R 变化的可能原因分析

通过上述区域DT R 变化趋势分析可以看出,中国各地区的DTR 平均为下降趋势。在东部季风区,DTR 下降趋势随纬度升高而增大,在低纬度华南地区,DT R 的减小比较微弱。由此可以估计,DTR 的减小与全球性气候增暖的总体趋势和区域性有关。分析表明,引起DTR 变化的直接因子与温度有关,如最低、最高温度的变化趋势不同是决定DT R 大小的直接原因。而影响DT R 变化的间接因素则相当复杂。如前所述,有关研究认为云量、气溶胶和地表湿度状况可以引起DT R 的变化。地表湿度通过影响地面的感热和潜热的变化来影响DTR ,目前相对研究较多的是云量和气溶胶污染。 人类活动和自然过程会排放大量的气溶胶,人为造成的气溶胶污染已经越来越受到关注,主要体现在区域气候变化上。气溶胶变化引起大气浑浊度改变,从而影响到辐射,进而引起DT R 变化。

文

图8 不同区域DT R 值与总云量关系的线性拟合

(a )全国,(b )东部季风区,(c )其他地区

Fig.8 Linea r fitting s of D T R and to tal clo udness in different reg io ns.(a )whole China ,

(b )mo nso on area of Eastern China ,(c )other regions

155

1期

陈铁喜等:近50年中国气温日较差的变化趋势分析

献[13]指出,DT R存在着周末效应,而这种周末效应与人们的生产活动规律有关。另外一些研究表明,相关影响因子空气污染和溶胶沉降同样存在7天左右的短周期[14]。人类活动引起的气溶胶变化等与DT R有反相关,即大气中气溶胶的增加可能减小DT R。气溶胶的长期变化趋势也可影响DT R的长期变化。可见,气溶胶与DT R变化是密切相关的。除气溶胶以外,在大部分地区云量是影响DTR长期变化的另一主要因子。例如有关研究发现,四川地区总云量与温度日较差有密切的反相关关系[15]。

考虑到资料的完整性,这里我们仅就云量与DT R的关系做一初步分析。以各地区年平均DTR 和年平均云量的比较可以看出(图8),全国、东部季风区和其他地区的年平均DT R与云量的关系呈相反的变化,即随着云量的增加DTR会减小;若云量减少则DT R增大。虽然各区域的云量分布不同,但这种关系是普遍存在的,这在东部季风区最显著。该区域年平均云量随纬度增高而减小,相应的DTR则随纬度增高而增大。其他季节的DTR 和云量也有类似的关系。因此可以认为,云量的空间和时间分布在一定程度上影响DT R的大小。这里只是单因子分析比较,事实上在全球变暖背景下,全球温度和云量都会发生变化并存在着复杂的反馈关系,这种关系可以通过气候模式进行敏感性试验。

5结论

根据上述初步分析,得到以下主要结论:

(1) 在全球气候变暖背景下,中国绝大部分地区的年和季节的DT R均呈显著下降趋势,表明过去50年来,各地日温度的最高最低值的差异在变小。

(2) DTR的变化有较大的地区差异,主要表现在东部季风区和西北地区及青藏高原的差异:东部地区DTR随纬度变化趋势明显,而西部地区的DT R变化与海拔高度有关。

(3) 青藏高原和云贵高原DT R变化较大,即高原和高寒地区DT R变化幅度大,较为敏感。

(4) DTR变化的东西部差异与纬度有关,即35°N以北地区冬季最低温度升高是主要因子,而以南地区夏季最高温度的降低起主要作用。

(5) DTR的季节变化中,黄淮以北地区以冬季变化最大,DT R下降最显著,其主要原因是冬季最低温度上升幅度最大。黄淮以南地区夏季DT R 下降最显著,主要原因是夏季最高温度没有明显上升。其他季节DTR呈减小的趋势,大多数直接影响是最低温度上升所造成的。

(6) DT R变化的间接主要气候因子之一是总云量,而DTR的变化趋势与总云量的多少呈反相关。

致谢:在此对论文评阅人和编审人员提出的宝贵修改意见和建议表示诚挚的感谢。

参考文献

[1] Braganza K,D J Karoly,J M Arlaster.Diurnal temperature

range as an index of global clim ate change du ring the tw enti-eth century[J].Geophys Res Lett,2004,31:L13217,

1-4

[2] Stone D A,A J W eaver.Factors contribu tin g to diurnal tem-

perature range trend s in tw entieth and tw enty-firs t cen tu ry

simu lation s of th e CCCma coupled m odel[J].Climate Dy n,

2003,20:435-445

[3] Dai A,K E Trenberth,T R Karl.Effects of clouds,s oil,

mois tu re,precipitation,and w ater vapor on diu rnal tempera-ture range[J].J Clim ate,1999,12:2451-2473

[4] 左洪超,吕世华,胡隐樵.中国近50年气温及降水量的变化

趋势分析[J].高原气象,2004,23(2):238-244

[5] 陈文海,柳艳香,马柱国.中国1951—1997年气候变化趋势

的季节特征[J].高原气象,2002,21(3):252-257

[6] 范丽军,韦志刚,董文杰.西北干旱区地气温差的时空特征分

析[J].高原气象,2004,23(3),360-367

[7] 李林,朱西德,秦宁生,等.青藏高原气温变化及其异常类型

的研究[J].高原气象,2003,22(5):524-530

[8] 马晓波,李栋梁.青藏高原近代气温变化趋势及突变分析[J].

高原气象,2003,22(5):507-512

[9] 蔡英,李栋梁,汤懋苍,等.青藏高原近50年来气温的年代

际变化[J].高原气象,2003,22(5):464-470

[10]李跃清,李崇银.青藏高原东侧地区夏季气温变化及其可能成

因[J].高原气象,2003,22(增刊):24-31

[11]马鹏里,王若升,王宝灵,等.我国西北地区地面最高和最低

气温变化及分布的特征[J].高原气象,2002,21(5):509-

513

[12]翟盘茂,任福民.中国近四十年最高最低温度变化[J].气象

学报,1997,55(4):418-429

[13]Piers M de F Forster,S usan S olomon.Observation s of a

“w eekend effect”in diu rnal temperature range[J].PNAS,

2003,100(20):11225-11230

[14]Randall S Cerveny,Robert C Balling J r.Week ly cycles of air

pollu tants,precipitation and tropical cyclones in the coastal

NW Atlantic region[J].Natu re,1998,394(6):561-

563

[15]李跃清.近40年青藏高原东侧地区云、日照、温度及日较差

的分析[J].高原气象,2002,21(3):327-332

156

高 原 气 象 26卷

Variation of Diurnal Temperature Range in China

in the Past 50Years

CH EN Tie -x i , CH EN Xing

(Dep artment o f Atmosp her ic S ciences ,Nanj ing Univer sity ,Nanjing 210093,China )

Abstract :The spatial distributio n and tim e series o f diurnal temperature range (DT R )in China are an -aly zed using the daily temperature data from 1950to 2001.The relations among the m aximum and mini -m um temperature and the mean temperature are discussed fo r their possible influence o n DTR.The ana -ly zed results show that DTR w as decreased in China in the last 50y ears.The averag e decrease o f DT R in the high latitude is larg er than that of in low latitude.The DT R in the same regio n o r different regio ns

have the diffe rent features in seasonal chang es.In the no rthern China the m aximum decrease of DTR is in winter ,and then spring and autumn ,the minimum ,is in summ er.In H uang -huai and Yang tze River rea -ches the m aximum decreases o f DTR are in summer and spring.In South China the maxim um of DT R is in winter.On the average ,the DTR is decreasing ,and this decreasing is mo re significant in hig h and middle latitude regio ns than in low latitude.Fo r the regions that are in the sam e latitudinal zone the trends of DT R changes are different because of different geog raphical backg rounds.The DTR has obvious seasonal chang e and show s a fast decrease in w inter and slow decrease in summer in m ost regio ns of China ,especial -ly in Qinghai -Xizang Plateau and Xinjiang the features o f DT R change are quite different from tho se in the eastern China.

Key words :China ;Diurnal temperature range ;Global climatic w arming ;Qinghai -Xizang Plateau

157

1期

陈铁喜等:近50年中国气温日较差的变化趋势分析

2019高考地理第一轮复习专题2微专题五影响气温的因素思维导图学案

微专题五:影响气温的因素 1、影响气温的因素 2、影响气温日较差与年较差的因素

(四川省内江市2018届高三第一次模拟考试)近地面大气中水汽充足,气温较低时,大气中的水汽容易饱和凝结形成小水滴悬浮在空气中,使地面水平能见度降低,这种天气现象就是雾。2017年12月13日到14日南京市出现一次特殊的双层浓雾天气现象。下图为此次浓雾出现前后不同高度气温随时间的变化(斜线柱表示2点前后雾的高度)。据此完成1~3题。 1.图示时间内,地面最低气温约为 A.﹣0.5℃ B.0.5℃ C.4.5℃D.5.5℃ 2.据图推测,上层雾形成的主要原因是 A.地面气流上升,水汽冷却凝结而成 B.大气逆辐射强,水汽冷却凝结C.弱冷空气侵入,水汽冷却凝结而成 D.地面辐射冷却带动上层大气降温3.两点钟后,上层雾和下层雾的变化应是 A.上层雾上升,下层雾浓度变小B.上层雾下沉,下层雾浓度增大 C.上层雾上升,下层雾浓度增大D.上层雾下沉,下层雾浓度变小 4.[2013·课标Ⅰ,36(1)、(2),14分]阅读图文资料,完成下列问题。 居住在成都的小明和小亮在“寻找最佳避寒地”的课外研究中发现,有“百里钢城”之称的攀枝花1月平均气温达13.6 ℃(昆明为7.7 ℃,成都为5.5 ℃),是长江流域冬季的“温暖之都”。图1示意攀枝花在我国西南地区的位置,图2示意攀枝花周边地形。 (1)分析攀枝花1月份平均气温较高的原因。(8分)

(2)推测攀枝花1月份的天气特征。(6分) 5、(2017·河北衡水一模)阅读下列材料,回答下列问题。 材料温哥华位于太平洋东岸,气候温和湿润,四季宜人,是全加拿大冬季最暖和的城市,1月平均气温为3℃,7月平均气温为17℃。温哥华局部山地年降水量在2 000 mm左右,降水40%以上集中在冬季。本区夏季常吹西北风,而冬季多刮西南风。 (1)描述7月等温线的特征,并分析其形成原因。 (2)分析温哥华冬季气温比同纬度地区高的主要自然原因。 (2017·山东潍坊一模)地膜覆盖是一种现农业生产技术,进行地膜覆盖栽培一般都能获得早熟增产的效果,其效应体现在增温、保湿、保水、保持养分、增加光效和防除病虫草等几个方面。结合下图,完成6~7题。 6.我国华北地区在春播时进行地膜覆盖,可有效地提高地温,保障了农作物的正常发芽生

浅谈气温的日较差变化

浅谈气温的日较差变化 地理:韩锦田 气温日较差是一天中气温最高值和最低值之差,其大小受到纬度位置、季节、地表性质、天气情况等因素的影响。下面就各种情况下的气温日变化做一个说明: 一、纬度影响:同一季节不同纬度而言,低纬的日较差大于高纬,低纬地区平均为12℃,中纬地区的7—9℃,高纬地区为3—4℃。造成这一现象的原因是低纬地区太阳高度角大,白天接受的太阳辐射能多,气温高,晚上因为温度高向外释放的能量多,降温的幅度大,致使昼夜温差大;相反,高纬地区所受辐射要少很多,昼夜温差小。 二、季节的影响:同一地方,不同季节而言,夏季气温日较差大于冬季。造成这一现象的原因是夏季是太阳高度大,日照时间长,地面接受的太阳辐射强,气温高,夜间温度速降,导致温差大,冬季则相反。 三、地形的影响:①大尺度的地形区,则海拔越高,气温日较差越大。原因是海拔越高,空气越稀薄,白天大气对太阳辐射的削弱作用越小,地面接受的太阳辐射越多,气温越高;晚上因为空气稀薄,保温作用弱,大气降温快,昼夜温差大,如:青藏高原比四川盆地气温日较差大。②小尺度的地形区:凹地(平原)比凸地(山地)的气温日较差大,原因有以下两个方面:第一,受对流层大气的热量来源影响。对流层大气的主要热源直接来自下垫面,所以气温随下垫面温度的变化而变化。受下垫面温度变化的影响,对流层大气越靠近下垫

面,平均气温越高,气温的日变化幅度越大;离下垫面越远,平均气温越低,气温的日变化幅度越小。第二,山地气温受周围“自由大气”的调节作用的影响。山地海拔高,空气流动性好,利于与周围“自由大气”进行交换。白天山地气温升高时,同一高度的“自由大气”对其起到一定的降温作用。夜晚,降温时同一高度的“自由大气”对其起到保温作用,进而减小了山地气温的下降幅度,所以山地气温日较差就小于附近平原气温日较差,如:泰山的日较差小于济南。 四、天气状况的影响:阴天比晴天日较差小。阴天,云量多。白天,云的反射作用强,使一部分太阳辐射不能到达地面,所以气温不会太高;夜晚云多,增强了大气逆辐射,被返回给地面的热量多,保温作用强,所以气温不会太低,所以日温差小。 五、地表性质:海小于陆、林地小于沙地,沙土地热容量小,日较差大,有植被覆盖的,日较差小。 在任何一个地方,每天的气温日变化既有一定的规律性,又不是前一天气温日变化的简单的重复,而是要考虑到上述诸因素的综合影响。

温度的日较差与年较差的分布

温度的日较差与高度成正比,海拔越高,日较差越大。这个是针对大尺度地形区而言的;在相等的高度下,山顶山脊温度日较差小,河谷盆地温度日较差大。高原上的河谷是日较差最大的地方,这则是针对中小尺度地形而言。 为什么山地比附近平原气温日较差小呢?主要原因有以下三个方面:第一,受对流层大气的热量来源影响。对流层大气的主要热源直接来自下垫面,所以气温随下垫面温度的变化而变化。受下垫面温度变化的影响,对流层大气越靠近下垫面,平均气温越高,气温的日变化幅度越大;离下垫面越远,平均气温越低,气温的日变化幅度越小。第二,受山地云雾热力状况作用的影响。泰山海拔高,气温低,大气中云雾多,白天对太阳辐射的反射率大。第三,山地气温受周围“自由大气”的调节作用的影响。山地海拔高,空气流动性好,利于与周围“自由大气”进行交换。白天山地气温升高时,由于气温低、日较差小,同一高度的“自由大气”对其起到一定的降温作用。夜晚,由于山地上空大气稀薄,保温作用弱,气温下降快,同一高度的“自由大气”减小了山地气温的下降幅度,所以山地气温日较差就小于附近平原气温日较差。 那么大尺度地形区为什么又会“温度的日较差与高度成正比,海拔越高,日较差越大”呢?青藏高原由于海拔高,空气密度小,受大气热力状况的影响,白天大气对太阳辐射的削弱作用低,晚上大气对地面辐射的保温作用差,因此白天升温快,夜晚降温快。所以气温的日较差就大。 气温日较差与年较差规律: 气温日较差亦称气温日振幅,是一天中气温最高值与最低值之差。其大小与纬度、季节、天气情况及地表性质等有关。 1.气温日较差与纬度的关系:纬度越高,日较差越小。 原因:纬度越高,太阳高度的日变化越小。 2.气温日较差与天气的关系:阴天比晴天日较差小。 3.气温日较差与海陆的关系:沿海比内陆日较差小。 4.气温日较差与海拔的关系:山顶的气温日较差比山下平原小;大尺度的高原山地地区,则海拔越高,日较差越大。 气温年较差:一年中月平均气温的最高值和最低值之差,称为气温年较差,或称气温年振幅。其大小与纬度、海陆分布等因素有关。 1.气温年较差与纬度的关系:纬度越高,年较差越大。 原因:纬度越高正午太阳高度的年变化越大,昼夜长短的年变化越大,因而气温的年较差越大;低纬相反。 2.气温年较差与海陆的关系:离海越远,年较差越大。 原因:陆地比海洋的热容量小,夏季升温快,温度比海洋高;冬季降温快,温度比海洋低,

关于气温日较差影响因素

气温日较差、年较差的影响因素 一、气温的日变化 一天中气温随时间的连续变化,称气温的日变化。在一天中空气温度有一个最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。通常最高温度出现在14~15时,最低温度出现在日出前后。由于日出时间随季节、纬度和天气的影响,出现时间可能提前也可能落后。比如,夏季最高温度大多出现在14~15时;冬季则在13~14时。由于纬度不同日出时间也不同,最低温度出现时间随纬度的不同也会产生差异。气温日较差小于地表面土温日较差,并且气温日较差离地面越高则越小,最高、最低气温出现时间也越滞后。 在农业生产上有时需要较大的气温日较差,这样有利于作物获得高产。因为,日较差大就意味着,白天温度较高,而夜间温度较低,这样白天叶片光合作用强,制造碳水化合物较多,而夜间呼吸消耗少,积累较多,作物产量高,品质好。 二、影响气温日较差的因素有: (1)纬度 气温日较差随纬度的升高而减小。这是因为一天中太阳高度的变化是随纬度的增高而减小的。一般热带地区气温日较差为12℃左右;温带地区气温日较差为8.0~9.0℃;极圈内气温日较差为3.0~4.0℃。 (2)季节 一般夏季气温日较差大于冬季,但在中高纬度地区,一年中气温日较差最大值却出现在春季。因为虽然夏季太阳高度角大,日照时间长,白天温度高,但由于中高纬度地区昼长夜短,冷却时间不长,使夜间温度也较高,所以夏季气温日较差不如春季大。 (3)地形 低凹地(如盆地、谷地)的气温日较差大于平地,平地大于凸地(如小山丘)的气温日较差。低凹地形,空气与地面接触面积大,通风不良,热量不易散失,并且在夜间常为冷空气沿山坡下沉汇合之处,加上辐射冷却,故气温日较差大。而凸出地形上部由于海拔高和方圆面积小的关系,气温受地表影响小而主要受周围空气的调节,白天不易升高,夜晚也不容易降低.气温日较差通常比同纬度的平地小气温日较差小,平地则介于两者之间,山谷大于山峰;高原大于平原:如青藏高原,海拔高,空气稀薄,大气质量、水汽、杂质相对较少。白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射量大,晚上大气逆辐射弱,所以气温日较差较大;长江中下游平原,地势低平,水域面积大,大气质量、水汽、杂质集中在对流层底部。白天,大气对太阳辐射的削弱作用强,晚上大气逆辐射强,所以气温日较差较小。 (4)下垫面性质

气温日较差和年较差随纬度变化曲线图的解释swasky

气温日较差和年较差随纬度变化曲线图的解释 气温较差亦称气温振幅。指一日内或一年内最高气温与最低气温的差值。一日的最高气温与最低气温的差值称日较差或日振幅;一年的最高气温与最低气温的差值称年较差或年振幅。气温较差是辨别每个地区气候类型的重要标志之一。例如,日较差及年较差都很大的地区属于大陆性气候;相反,则属于海洋性气候。气温年较差是高纬大于低纬。气温日较差是低纬大于高纬,当然这是大规律(气温日较差和年较差随纬度变化如下图:①是大陆纬度年较差;②是海洋纬度年较差;③是大陆上纬度日较差;④是海洋纬度日较差。),简要解释如下。 气温日较差和年较差随纬度变化曲线图 (1)气温的年变化 气温的年变化和日变化一样,在一年中月平均气温有一个最高值和一个最低值。就北半球来说,中、高纬度内陆地区月平均最高温度在7月份出现,月平均最低温度在1月份出现。海洋上的气温以8月为最高,2月为最低。一年中月平均气温的最高值与最低值之差,称为气温年较差。 影响气温年较差的因素有以下几条。 (a)纬度气温年较差随纬度的升高而增大。这是因为随纬度的增高,太阳辐射能的年变化增大。低纬度地区气温年较差很小,高纬度地区气温年较差可达40~50℃。 (b)海陆由于海陆热特性不同,对于同一纬度的海陆相比,大陆地区冬夏两季热量收入的差值比海洋大,所以大陆上气温年较差比海洋大得多,一般情况下,温带海洋上年较差为11℃,大陆上年较差可达20~60℃。图中①是大陆纬度年较差,②是海洋纬度年较差。 (c)距海远近由于水的热特性,使海洋升温和降温都比较缓和,距海洋越近,受海洋的影响越大,气温年较差越小,越远离海洋,受海洋的影响越小,气温年较差越大。 此外,地形及天气等对气温年较差的影响与对气温日较差的影响相同。

高中地理影响气温的因素的答模板

高中地理影响气温的因素的答模板 1.纬度(决定因素):影响太阳高度、昼长、太阳辐射量、气温日较差,年较差(低纬度地区气温日、年较差小于高纬度地区); 2.地形(高度、地势):阴坡、阳坡,不同海拔高度的山地、平原、谷地、盆地(如:谷地盆地地形热量不易散失,高大地形对冬季风阻挡,同纬度山地比平原日较差、年较差小等); 3.海陆位置:海洋性强弱引起气温年较差变化; 4.洋流:暖流:增温增湿;寒流:降温减湿; 5.天气状况:云雨多的地方气温日、年较差小于云雨少的地方; 6.下垫面:地面反射率(冰雪反射率大,气温低);绿地气温日、年较差小于裸地; 7.人类活动:热岛效应、温室效应等。 高中地理影响降水的因素答题模板 1.气候:大气环流(气压带、风带、季风); 2.地形:迎风坡、背风坡; 3.地势(海拔高度):降水在一定高度达最大值; 4.海陆位置:距海远近; 5.洋流:暖流:增温增湿;寒流:降温减湿; 6.下垫面:湖泊、河流、植被覆盖状况; 7.人类活动:改变下垫面影响降水。 高中地理河流的水文特征答题模板 1.流量:大小、季节变化、有无断流(取决于降水特征、雨水补给、河流面积大小); 2.含沙量:取决于流域的植被状况; 3.结冰期:有无、长短; 4.水位:高低、变化特征(取决于河流补给类型、水利工程、湖泊调蓄作用); 5.水能:与地形(河流落差大小,流速快慢)、气候(降水量的多少,径流量的大小,蒸发量的大小)有关。 高中地理河流的水系特征模板 1.长度; 2.流向; 3.流域面积大小; 4.落差大小(水能); 5.河道曲直情况; 6.支流多少; 7.河流支流排列形状:扇形、树枝状等。 高中地理影响太阳辐射的因素 1.纬度:决定正午太阳高度、昼长; 2.海拔高度:海拔高,空气稀薄,太阳辐射强(eg.我国青藏高原); 3.天气状况:晴天多,太阳辐射丰富(eg.我国西北地区); 4.空气密度。 高中地理影响雪线高低的因素的答题模板 1.降水:当地气候特征情况;迎风坡降水多,雪线低(eg.喜玛拉雅山南坡比北坡雪线低); 2.气温:阳坡雪线高于阴坡;不同纬度的温度变化、0等温线的海拔的高低。 高中地理影响山地垂直带谱的因素 1纬度:山地所处的纬度越高,带谱越简单;2.海拔:山地的海拔越高,带谱可能越复杂;3.热量(即阳坡、阴坡):影响同一带谱的海拔高度。 高中地理社会人文地理部分农业区位因素分析 自然因素包括:1.土地:地形、土壤2.气候:光照、热量、降水、昼夜温差3.水源(灌溉水源); 社会经济因素包括:1.市场2.交通3.国家政策4.劳动力5.科技:农产品保鲜、冷藏等技术的发展6.工业基础。 高中地理工业区位因素分析的答题模板 1.地理位置 2.资源因素:原料、燃料 3.农业因素 4.交通因素(包括交通便捷程度和信息网络的通达度):便于物资、人员、信息交流 5.市场因素 6.科技因素

不明白气温年较差日较差

气温的日较差和年较差大小分析 ?一.气温的时间变化:取决于地面储热量的多少,落后于太阳高度的日变化与年变化。 1.日变化:一天中,若无明显天气过程的干扰,最低气温出现在日出前后,最高气温出现在午后2时(即当地地方时14:00)左右。天气因素也会影响到一天中气温最高值出现的时间。 气温日较差:一天中气温的变化幅度。一般规律:大陆性气候海洋性气候;晴天阴天。 一天内,最高气温与最低气温的差值,称为气温日较差。它的大小反映了气温日变化的程度。如果某地一天之中,最高气温与最低气温的差值大,即日较差大,说明该地气温的日变化大。较大的气温日较差,白天温度高,有利于植物有机质的制造;夜间温度低,可以减少植物的呼吸损耗,利于植物营养物质的积累,使果实饱满,瓜果含糖量高。气温日较差的大小与地理纬度、季节、地表性质和天气状况等因素都有关系。 ①纬度:低纬度地区日较差大,高纬度地区日较差小。气温的日较差随纬度升高而减小的原因是:纬度较高地区的太阳高度的日变化小。 ②天气状况:一般地,晴天日较差大,阴天日较差小;如柴达木盆地较干燥,多晴少雨,白天日晒,增温急剧,夜间地面辐射强,降温快,其日较差就比较大;而在多阴雨的藏东南地区,白天增温不大,夜间云层低,地面辐射相对较弱,降温少,所以日较差较小。 ③季节:夏季气温日较差大,冬季气温日较差小。原因是:夏季的正午太阳高度角较大,白昼较长。 ④地形地势:凹地日较差大,凸地日较差小。原因是:在凸起地形,如山顶,因与陆地接触面积小,受到地面日间增热、夜间冷却的影响较小,又因风速较大,湍流交换强,再加上夜间冷空气可以沿坡下沉,而交换来自由大气中较暖的空气,因此气温日较差较小;凹陷地形则相反。 ⑤海拔高度:高海拔地形区日较差大,低海拔地形区日较差小。如高原地区气温日较差大的原因是:由于海拔高,空气稀薄,白天大气的削弱作用小,太阳辐射强烈,地面温度急剧升高,加速了近地面空气的升温作用,因此即使是在冬季,在阳光下也会感到温暖如春;到了夜晚,由于空气稀薄、水汽所含杂质少,地面热量大量向空中散失,近地面气温迅速下降,夜晚温度很低。 ⑥下垫面:由于下垫面物理性质的差异(物理热容量的大小)陆地日较差大,海洋日较差小;沙地日较差大,林日较差小。 2.年变化(北半球): 气温在一年之中也有一个最高值和一个最低值,分别被称为年最高气温和年最低气温。一般来说,年气温最高值在北半球大陆出现在7月份,在海洋上出现在8月份;年气温最低值在北半球大陆出现在1月份,在海洋上出现在2月份。 气温年较差:大陆性气候海洋性气候;高纬度低纬度 一年中气温的最高值与最低值之差,称为气温的年较差。它是指气温以一年为周期的有规律的变化。如果某地一年之中的最高气温与最低气温的差值大,即气温年较差大,说明该地气温的年变化大。气温的年变化的大小与纬度、地形、地表性质、海陆分布等因素有关。 纬度:高纬度地区气温年较差大,低纬度地区气温年较差小。气温的年较差随纬度的升高而升高的原因是:纬度越高,夏季白昼越长,冬季的正午太阳高度越小,白昼越短,因而气温的年较差越大。也就是

气温空间分布和时间变化

气温空间分布和时间变化 主要知识点: 1气温垂直分布 2气温水平分布 3气温日变化和年变化 一、气温垂直分布 ⑴读下表记忆低层大气的主要成分及作用 ⑵读下图比较对流层和平流层的主要特点 答案:对流层气温随高度增加而递减;空气以对流运动为主;天气现象复杂多变 平流层气温随高度增加而增减;空气以平流运动为主;天气晴朗稳定 重要结论: 1对流层气温垂直递减率:6℃/1000米 2上冷下热利于空气对流 低层大气组成 体积(%) 作用 干 洁 空 气 N 2 78 地球生物体蛋白质的重要组成部分 O 2 21 人类和一切生物维持生命活动所必需的物质 CO 2 0.033 绿色植物进行光合作用的基本原料,并对地面起保温作用 03 很少 能吸收太阳紫外线,对地球上的生物起着保护作用 水汽 很少 产生云、雨、雾、雪等天气现象;影响地面和大气的温度 固体杂质 很少 作为凝结核,是成云致雨的必要条件

图2为北半球中纬度某地某日5次观测到的近地面气温垂直分布示意图。当日天气晴朗,日出时间为5时。读图回答3~4题。(10高考文综卷) 3.由图息可分析出 A.5时、20时大气较稳定 B.12时、15时出现逆温现象 C.大气热量直接来自太阳辐射 D.气温日较差自下而上增大 4.当地该日 A.日落时间为17时 B.与相比白昼较长 C.正午地物影子年最长 D.正午太阳位于正北方向 答案:3.A 4.B 二、气温水平分布

世界气温水平分布规律 ①在南北半球上,无论 7 月或 1 月,气温都是从低纬向两极递减。 ②南半球的等温线比北半球平直 ③北半球,1月份大陆上的等温线向南(低纬)凸出,海祥上则向北(高纬)凸出;7 月份正好相反。 ④7 月份,世界上最热的地方是北纬20°-30°大陆上的沙漠地区。1 月份,西伯利亚形成北半球的寒冷中心。世界极端最低气温出现在冰雪覆盖的南极洲大陆上。 中国一、七月气温分布特点? 一月:由南向北降低,南北温差大 七月:除青藏高原和高山外,普遍高温,南北温差小

近50年中国气温日较差的变化趋势分析

文章编号:100020534(2007)0120150208 收稿日期:2005210225;改回日期:2006207203 基金项目:国家自然科学基金项目(40475035);国家重点基础研究发展计划项目(2006CB400500)共同资助 作者简介:陈铁喜(1983— ),男,黑龙江人,主要从事气候变化研究.E 2mail :xchen @https://www.360docs.net/doc/fd13148500.html, 近50年中国气温日较差的变化趋势分析 陈铁喜, 陈星 (南京大学大气科学系,江苏南京 210093) 摘 要:利用近50年的气温观测资料,对中国地区的气温日较差的空间分布和时间序列变化特征进行了分析。同时分析了与日最高气温、最低气温以及平均气温时空分布之间的关系。结果发现,近50年来气温日较差呈下降趋势,其平均减小幅度为高纬度地区大于低纬度地区;不同地区及同一地区的 D TR 季节变化特征也不相同,我国北方多为冬季D TR 下降最大,其次是春季和秋季,夏季最小。在黄 淮和长江流域,以夏季和春季D TR 下降最为显著。华南地区仍以冬季下降最大。气温日较差整体呈现下降趋势,中高纬度下降比低纬度明显。在相同纬度带上,由于地理状况的不同,变化趋势有所不同。同时,气温日较差的变化有明显的区域和季节性差异,特别在西部的青藏高原和新疆地区的D TR 变化与东部地区的差异明显。 关键词:中国;气温日较差;全球气候变暖;青藏高原中图分类号:P423 文献标识码:A 1 引言 随着全球气候变暖,气温日较差(Diurnal Temperat ure Range ,简称D TR )变化的研究已受到广泛的重视。与平均温度的变化不同的是,D TR 可以反映全球和区域性的温度变化幅度特征,有着重要的生态学意义,对于人类生存环境的变化、气候异常的影响和可持续发展研究具有特殊的参考价值。自20世纪90年代以来,国际上对全球气候变暖背景下的D TR 变化及其原因开始了研究,试图通过D TR 的基本变化事实和气候模式的模拟试验结果来认识其变化特征和机制,以及对全球环境可能带来的影响。因此,科学家们已经将D TR 作为表征气候变化的一个新的重要指标[1~3]。中国西北及青藏高原地区的温度变化特征已有较多的深入研究,并指出了温度变化的可能影响机制[4~10],也涉及到区域最高最低温度的变化和分布特征[11],但和国外研究相比,中国的D TR 研究工作尚待深入。中国东部季风气候区、西北气候干旱和半干旱区及西南部青藏高原的不同气候背景,形成了中国区域气候特征及对全球气候变暖区域响应的复杂性和特殊性,研究D TR 的变化具有重要意义。本文利用 过去50年中国地区地面观测资料,对D TR 变化的总体特征、区域差异和季节变化做了分析比较,给出了全球气候变暖背景下中国区域D TR 的响应趋势。 2资料和方法 本文所用地面气候资料为中国气象局国家气候 中心编制的31个省市资料,除青藏高原、新疆地区外,其它地区选择1952—2001年50年实测资料,青藏高原地区选取1956—2001年46年实测资料,新疆地区选取1957—2001年45年实测资料。年平均D TR 的值为年平均最高温度减去年平均最低温度,季节平均D TR 的计算方法类似。为了比较中国地区D TR 的区域差异,本文按以下六个特征区计算分析D TR :东部季风区、新疆地区、青藏高原区、四川盆地、云贵高原地区和河套地区。其中东部季风地区按纬度带进行D TR 的计算,以分析其纬度变化特征。 3D TR 的区域特征 3.1 东部季风区 中国东部地区主要受东亚季风控制,以湿润和 第26卷 第1期2007年2月 高 原 气 象PLA TEAU M ETEOROLO GY Vol.26 No.1 February ,2007

影响气温日较差和气温年较差的因素

影响气温日较差和气温年较差的因素 气温日较差是一天当中气温的最高值和最低值之差,它的大小反映了气温日变化的程度。通常最高温度出现在14~15时,最低温度出现在日出前后。由于日出时间受季节、纬度和天气的影响,出现时间可能提前也可能拖后。 气温年较差是一年中月平均气温的最高值与最低值之差,就北半球来说,中高纬度内陆地区月平均最高温度在7月份出现,月平均最低温度在1月份出现。海洋上的气温以8月为最高,2月为最低。一年中月平均气温的最高值与最低值之差,称为气温年较差。 一、影响气温日较差的要素 (1)纬度气温日较差随纬度的升高而减小。这是由于一天中太阳高度的变化是随纬度的增高而减小的。普通热带地域气温日较差为12℃左右;温带地域气温日较差为8.0~9.0℃;极圈内气温日较差为3.0~4.0℃。 (2)季节一般夏季气温日较差大于冬季,但在中高纬度地域,一年中气温日较差最大值却呈现在春季。 原因:虽然夏季太阳高度角大,日照时间长,白昼温度高,但由于中高纬度地域昼长夜短,冷却时间不长,使夜间温度也较高,所以夏季气温日较差不如春季大。 (3)地形低凹地(如盆地、谷地)的气温日较差大于平地,平地大于凸地(如小山丘)的气温日较差。低凹地形,空气与空中接触面积小,通风不良,热量不易流失,并且在夜间常为冷空气沿山坡下沉集合之处,加上辐射冷却,故气温日较差大。而凸出地形上部由于海拔高和方圆面积小的关系,气温受地表影响小而主要受四周空气的调节,白昼不易升高,夜晚也不容易降低.气温日较差通常比同纬度的平地小气温日较差小,平地则介于两者之间,山谷大于山峰;高原大于平原: 如青藏高原,海拔高,空气稀薄,大气质量、水汽、杂质相对较少。白昼,大气对太阳辐射的削弱作用弱,抵达空中的太阳辐射量大,晚上大气逆辐射弱,所以气温日较差较大;长江中下游平原,地势低平,水域面积大,大气质量、水汽、杂质集中在对流层底部。白昼,大气对太阳辐射的削弱作用强,晚上大气逆辐射强,所以气温日较差较小。 (4)下垫面性质由于下垫面的比热特性和对太阳辐射吸收能力的不同,气温日较差也不同。陆地上气温日较差大于海洋,且距海越远,日较差越大。沙土、深色土、干松土壤上的气温日较差分别比粘土、淡色土和湿润严密土壤大,旱地比水田大。 (5)天气晴天气温日较差大于阴(雨)天的气温日较差,由于晴天时,白昼太阳辐射激烈,空中增温激烈,夜晚空中有效辐射强降温激烈。大风天的气温日较差较小。 (6)地势不论什么地方,都是离地面越近,日较差越大,因为大气的直接热源是地面长波辐射。

气温日较差影响因素

一、气温的日变化 一天中气温随时间的连续变化,称气温的日变化。在一天中空气温度有一个最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。通常最高温度出现在14~15时,最低温度出现在日出前后。由于日出时间随季节、纬度和天气的影响,出现时间可能提前也可能落后。比如,夏季最高温度大多出现在14~15时;冬季则在13~14时。由于纬度不同日出时间也不同,最低温度出现时间随纬度的不同也会产生差异。 气温日较差小于地表面土温日较差,并且气温日较差离地面越高则越小,最高、最低气温出现时间也越滞后。 在农业生产上有时需要较大的气温日较差,这样有利于作物获得高产。因为,日较差大就意味着,白天温度较高,而夜间温度较低,这样白天叶片光合作用强,制造碳水化合物较多,而夜间呼吸消耗少,积累较多,作物产量高,品质好。 二、影响气温日较差的因素有: (1)纬度 气温日较差随纬度的升高而减小。这是因为一天中太阳高度的变化是随纬度的增高而减小的。一般热带地区气温日较差为12℃左右;温带地区气温日较差为~9.0℃;极圈内气温日较差为~4.0℃。 (2)季节 一般夏季气温日较差大于冬季,但在中高纬度地区,一年中气温日较差最大值却出现在春季。因为虽然夏季太阳高度角大,日照时间长,白天温度高,但由于中高纬度地区昼长夜短,冷却时间不长,使夜间温度也较高,所以夏季气温日较差不如春季大。 (3)地形 低凹地(如盆地、谷地)的气温日较差大于平地,平地大于凸地(如小山丘)的气温日较差。低凹地形,空气与地面接触面积大,通风不良,热量不易

散失,并且在夜间常为冷空气沿山坡下沉汇合之处,加上辐射冷却,故气温日较差大。而凸出地形上部由于海拔高和方圆面积小的关系,气温受地表影响小而主要受周围空气的调节,白天不易升高,夜晚也不容易降低.气温日较差通常比同纬度的平地小气温日较差小,平地则介于两者之间,山谷大于山峰;高原大于平原:如青藏高原,海拔高,空气稀薄,大气质量、水汽、杂质相对较少。白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射量大,晚上大气逆辐射弱,所以气温日较差较大;长江中下游平原,地势低平,水域面积大,大气质量、水汽、杂质集中在对流层底部。白天,大气对太阳辐射的削弱作用强,晚上大气逆辐射强,所以气温日较差较小。 (4)下垫面性质 由于下垫面的比热特性和对太阳辐射吸收能力的不同,气温日较差也不同。陆地上气温日较差大于海洋,且距海越远,日较差越大。沙土、深色土、干松土壤上的气温日较差分别比粘土、浅色土和潮湿紧密土壤大,旱地比水田大。 (5)天气 晴天气温日较差大于阴(雨)天的气温日较差,因为晴天时,白天太阳辐射强烈,地面增温强烈,夜晚地面有效辐射强降温强烈。大风天的气温日较差较小。 (6)地势不论什么地方,都是离地面越近,日较差越大,因为大气的直接热源是地面长波辐射 气温的年变化和日变化一样,在一年中月平均气温有一个最高值和一个最低值。就北半球来说,中、高纬度内陆地区月平均最高温度在7月份出现,月平均最低温度在1月份出现。海洋上的气温以8月为最高,2月为最低。一年中月平均气温的最高值与最低值之差,称为气温年较差。 三、影响气温年较差的因素有: (1)纬度

影响气温日较差的因素有

影响气温日较差的因素有: (1)纬度气温日较差随纬度的升高而减小。这是因为一天中太阳高度的变化是随纬度的增高而减小的。一般热带地区气温日较差为12℃左右;温带地区气温日较差为8.0~9.0℃;极圈内气温日较差为3.0~4.0℃。 (2)季节一般夏季气温日较差大于冬季,但在中高纬度地区,一年中气温日较差最大值却出现在春季。因为虽然夏季太阳高度角大,日照时间长,白天温度高,但由于中高纬度地区昼长夜短,冷却时间不长,使夜间温度也较高,所以夏季气温日较差不如春季大。 (3)地形低凹地(如盆地、谷地)的气温日较差大于平地,平地大于凸地(如小山丘)的气温日较差。低凹地形,空气与地面接触面积大,通风不良,热量不易散失,并且在夜间常为冷空气沿山坡下沉汇合之处,加上辐射冷却,故气温日较差大。而凸出地形上部由于海拔高和方圆面积小的关系,气温受地表影响小而主要受周围空气的调节,白天不易升高,夜晚也不容易降低.气温日较差通常比同纬度的平地小气温日较差小,平地则介于两者之间,山谷大于山峰;高原大于平原:如青藏高原,海拔高,空气稀薄,大气质量、水汽、杂质相对较少。白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射量大,晚上大气逆辐射弱,所以气温日较差较大;长江中下游平原,地势低平,水域面积大,大气质量、水汽、杂质集中在对流层底部。白天,大气对太阳辐射的削弱作用强,晚上大气逆辐射强,所以气温日较差较小。 (4)下垫面性质由于下垫面的比热特性和对太阳辐射吸收能力的不同,气温日较差也不同。陆地上气温日较差大于海洋,且距海越远,日较差越大。沙土、深色土、干松土壤上的气温日较差分别比粘土、浅色土和潮湿紧密土壤大,旱地比水田大。 (5)天气晴天气温日较差大于阴(雨)天的气温日较差,因为晴天时,白天太阳辐射强烈,地面增温强烈,夜晚地面有效辐射强降温强烈。大风天的气温日较差较小。 (6)地势不论什么地方,都是离地面越近,日较差越大,因为大气的直接热源是地面长波辐射 在大气环境的学习中,重难点较多,较为抽象,也是学生对大气环境感觉较难掌握的原因。在实际教学中,经常发现因为学生对概念,知识理解不够透彻,导致对解题的时候似是而非,出现不该有的错误,甚至有的参考资料也有一定的误导,反而使学生在不求甚解的情况下,简单死记,忽略了事物的产生原因。本文就只针对气温来分析学生的学习中遇到的两个疑难。 一、“高处不胜寒”的三种原因 经常在教学中遇到学生对青藏高原等山地气温低的原因就简单回答:地势高。甚至有的参考书也如此讲解,其实这很易对学生产生误导。同样是海拔较高,而产生的“高处不胜寒”却应该分为三种情况来分析: 1.平原高空的“高处不胜寒” 这应该是较简单,学生易解释清楚的一种情况。由于地面是大气热量的主要直接热源,在平原的上空,由于离地较远,所以,高空气温较低。另外,高空湍流也使其气温不高。2.山地的“高处不胜寒” 在高山上,海拔增加,山地近地面大气比同纬度平原近地面大气稀薄,对太阳辐射的削弱少,太阳辐射因此很强。可是因为山地在同海拔地区地面面积较平原地区小,所以即使太阳辐射强,可地面小,使地面吸收热量,发出的长波辐射有限。因此也就导致山地大气得到的来自山地的地面辐射较少,使得气温不高。此外,山地的地形复杂,植被较多,并且云雾较多也削弱了一定高度下的太阳辐射。另外,山地海拔较高,也使山地的湍流交换作用较强,风力较大,使气温不会太高。因而“高处不胜寒”。

例析气温日较差复习进程

例析气温日较差

精品文档 例析气温日较差及大气的热力作用 山东省邹平县长山中学刘西国 256206 在我国西北内陆地区有句俗语“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”,说明其所在地气温日较差较大。生活中的气温日较差现象与什么有关呢?要想搞清该问题需先了解太阳辐射在地面和大气之间的传递和转换过程。地球周围的大气层不仅提供了适合人类和一切生物呼吸的氧气,还有其独特的热力作用,既降低了白天的最高气温,又提高了夜间的最低气温,从而减小了气温日较差,使地球表面的平均气温提高到15℃,形成了适宜人类生存的温度环境。 大气的热力作用主要表现在两个方面(如图 所示):大气对太阳辐射的削弱作用和大气的对 地面的保温作用。其削弱作用表现在太阳辐射 (A)在传播过程中,部分被大气吸收、反射 (B)、散射,大部分到达地面(C),并被地面反射和吸收。地面吸收太阳辐射而增温,同时又以长波辐射的形式把热量传递给大气(D)。大气在增温的同时,也向外放出红外线长波辐射, 一小部分射向宇宙空间(F),大部分向下射向地面,称为大气逆辐射(E)。大气逆辐射又把热量还给地面,这就在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用。 例题设计1:下列图中是纬度相同的四地,其中昼夜温差最小的是() 解析:分析同纬度各地昼夜温差的大小,主要从以下两个方面分析,一是下垫面性质的差异:则于海水与陆地热容量的不同,海水的热容量大,升温或降温比较缓慢,因此海洋比陆地的气温日较差较小。二是天气状况的差异导致大气的热力作用差别大:陆地或海洋阴天多云,白天大气对太阳辐射的反射 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

气温日较差和年较差(资料和试题)

一、资料图 1、(泰山和济南)山地与附近平原气温日较差的比较 该表是我国北方几个城市(青岛、济南、兰州)气温日较差平均状况,读表回答问题。 青岛济南开封西安太原兰州 日温差15℃的日数0.4 74.6 71.8 91.1 156.8 174.0 最大日温差(℃)16.3 26.0 25.2 28.1 29.2 30.2 1、表中数据说明北方地区 A.受海洋影响较大 B.受夏季风影响较明显 C.大陆性较强 D.太阳高度日变化在全国最大 2:西安与太原相比,日温差15℃的日数相差较大,主要影响因素是 A.太阳高度的变化 B.纬度高低 C.离海远近 D.雨日数量和下垫面性质 3:关于华北地区气温日较差状况及对农业影响的叙述,正确的是 A.气温日较差较小,热量条件好,有利于农作物的生长 B.气温日较差较大,有利于作物果实糖分的积累 C.气温日较差较小,延长了霜冻时期,农作物容易受霜冻危害 D.气温日较差较大,缩短农作物的生长周期,加大复种指数 答案: 小题1:C 小题2:D 小题3:B 本题考查我国的气候。 小题1:表中所列城市,只有青岛位于沿海地区,从数据对比来看,位于内陆的几个城市的气 温日较差均较大,说明大陆性强。 小题2:西安与太原相比,纬度差异较小,均位于内陆,但西安位于渭河平原,降水较多,而 太原位于黄土高原上,降水较少。 小题3:北方地区气候的大陆性强,气温的日较差较大,白天气温高,可促进光合作用,而夜 晚气温较低,可抑制作物的呼吸作用,利于作物果实糖分的积累。 2012年7月27日~8月12日,第30届夏季奥运会将在英国伦敦举行。读图1,回答第17~19题。 17.在7、8月份,伦敦比北京( ) A.气温高,日较差大 B.风小雾大,降水多

气温日较差与气温年较差的比较

气温日较差与气温年较差的比较 1、气温的日变化 一天中气温随时间的连续变化,称气温的日变化。在一天中空气温度有一个最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。通常最高温度出现在14左右时,最低温度出现在日出前后。 在农业生产上有时需要较大的气温日较差,这样有利于作物获得高产。气温日较差大的地区,一般白天日照充足,太阳辐射强,气温高,有利于植物的光合作用,能够制造、积累较多的营养物质,夜间气温越低,植物的呼吸作用越弱,能量消耗就越少,有利于糖分的贮存,如新疆哈密瓜,个头大肉质甜。 2、影响气温日较差的因素有: (1)纬度气温日较差随纬度的升高而减小。这是因为一天中太阳高度的变化是随纬度的增高而减小的。一般热带地区气温日较差为12℃左右;温带地区气温日较差为8.0~9.0℃;极圈内气温日较差为3.0~4.0℃。 (2)季节一般夏季气温日较差大于冬季,但在中高纬度地区,一年中气温日较差最大值却出现在春季。因为虽然夏季太阳高度角大,日照时间长,白天温度高,但因为中高纬度地区昼长夜短,冷却时间不长,使夜间温度也较高,所以夏季气温日较差不如春季大。 (3)地形低凹地(如盆地、谷地)的气温日较差大于平地,平地大于凸地(如小山丘)的气温日较差。低凹地形,白天空气与地面接触面积大,通风不良,热量不易散失,夜间常为冷空气沿山坡下沉汇合之处,加上辐射冷却,故气温日较差大。正因凹形地形夜晚降温强烈,故春秋两季易出现霜冻,“雪下高山,霜打洼地”就是这个缘故。 而凸出地形上部因为海拔高和方圆面积小的关系,气温受地表影响小而主要受周围空气的调节,白天不易升高,夜晚也不容易降低.气温日较差通常比同纬度的平地小气温日较差小, 平地则介于两者之间,山谷大于山峰;高原大于平原:如青藏高原,海拔高,空气稀薄,大气质量、水汽、杂质相对较少。白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射量大,晚上大气逆辐射弱,所以气温日较差较大;长江中下游平原,地势低平,水域面积大,大气质量、水汽、杂质集中在对流层底部。白天,大气对太阳辐射的削弱作用强,晚上大气逆辐射强,所以气温日较差较小。 (4)下垫面性质因为下垫面的比热特性和对太阳辐射吸收水平的不同,气温日较差也不同。陆地上气温日较差大于海洋,且距海越远,日较差越大。沙土、深色土、干松土壤上的气温日较差分别比粘土、浅色土和潮湿紧密土壤大,旱地比水田大。 (5)天气晴天气温日较差大于阴(雨)天的气温日较差,因为晴天时,白天太阳辐射强烈,地面增温强烈,夜晚地面有效辐射强降温强烈。大风天的气温日较差较小。 (6)地势不论什么地方,都是离地面越近,日较差越大,因为大气的直接热源是地面长波辐射 3、影响气温年较差的因素有: 气温的年变化和日变化一样,在一年中月平均气温有一个最高值和一个最低值。就北半球来说,中、高纬度内陆地区月平均最高温度在7月份出现,月平均最低温度在1月份出现。海洋上的气温以8月为最高,2月为最低。一年中月平均气温的最高值与最低值之差,称为气温年较差。 (1)纬度气温年较差随纬度的升高而增大。这是因为随纬度的增高,太阳辐射能的年变化增大。例如我国的西沙群岛(16°50′N)气温年较差只有6℃,上海(31°N)为25℃,海拉尔(49°13′N)达到46℃。低纬度地区气温年较差很小,高纬度地区气温年较差可达40~50℃。低纬度地区,一年中昼夜长短几乎相等,正午太阳高度角的变化也很小,各月热

气温较差变化规律

气温较差变化规律 章丘五中王燕 一天中气温随时间的连续变化,称气温的日变化。在一天中空气温度有一个最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。通常最高温度出现在14~15时,最低温度出现在日出前后。由于日出时间随季节、纬度和天气的影响,出现时间可能提前也可能落后。比如,夏季最高温度大多出现在14~15时;冬季则在13~14时。由于纬度不同日出时间也不同,最低温度出现时间随纬度的不同也会产生差异。气温日较差小于地表面土温日较差,并且气温日较差离地面越高则越小,最高、最低气温出现时间也越滞后。 在农业生产上有时需要较大的气温日较差,这样有利于作物获得高产。因为,日较差大就意味着,白天温度较高,而夜间温度较低,这样白天叶片光合作用强,制造碳水化合物较多,而夜间呼吸消耗少,积累较多,作物产量高,品质好。 影响气温日较差的因素有: (1)纬度:气温日较差随纬度的升高而减小。这是因为一天中太阳高度的变化是随纬度的增高而减小的。一般热带地区气温日较差为12℃左右;温带地区气温日较差为8.0~9.0℃;极圈内气温日较差为3.0~4.0℃。 (2)季节:一般夏季气温日较差大于冬季,但在中高纬度地区,一年中气温日较差最大值却出现在春季。因为虽然夏季太阳高度角大,日照时间长,白天温度高,但由于中高纬度地区昼长夜短,冷却时间不长,使夜间温度也较高,所以夏季气温日较差不如春季大。 (3)地形:低凹地(如盆地、谷地)大于平地,平地大于凸地(如小山丘)的气温日较差。低凹地形,空气与地面接触面积大,通风不良,热量不易散失,并且在夜间常为冷空气沿山坡下沉汇合之处,加上辐射冷却,故气温日较差大。凸出地形上部由于海拔高和方圆面积小的关系,气温受地表影响小而主要受周围空气的调节,白天不易升高,夜晚也不容易降低.气温日较差通常比同纬度的平地小气温日较差小,平地则介于两者之间,山谷大于山峰;高原大于平原:如青藏高原,海拔高,空气稀薄,大气质量、水汽、杂质相对较少。白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射量大,晚上大气逆辐射弱,所以气温日较差较大;长江中下游平原,地势低平,水域面积大,大气质量、水汽、杂质集中在对流层底部。白天,大气对太阳辐射的削弱作用强,晚上大气逆辐射强,所以气温日较差较小。 (4)下垫面性质:由于下垫面的比热特性和对太阳辐射吸收能力的不同,气温日较差也不同。陆地上气温日较差大于海洋,且距海越远,日较差越大。沙土、深色土、干松土壤上的气温日较差分别比粘土、浅色土和潮湿紧密土壤大,旱地比水田大。 (5)天气:晴天气温日较差大于阴(雨)天的气温日较差,因为晴天时,白天太阳辐射强烈,地面增温强烈,夜晚地面有效辐射强降温强烈。大风天的气温日较差较小。 (6)地势:不论什么地方,都是离地面越近,日较差越大,因为大气的直接热源是地面长波辐射。 气温的年变化和日变化一样,在一年中月平均气温有一个最高值和一个最低值。就北半球来说,中、高纬度内陆地区月平均最高温度在7月份出现,月平均最低温度在1月份出现。海洋上的气温以8月为最高,2月为最低。一年中月平均气温的最高值与最低值之差,称为气温年较差。 影响气温年较差的因素有: (1)纬度:气温年较差随纬度的升高而增大。这是因为随纬度的增高,太阳辐射能的年变化增大。例如我国的西沙群岛(16°50′N)气温年较差只有6℃,上海(31°N)为25℃,海拉尔(49°13′N)达到46℃。低纬度地区气温年较差很小,高纬度地区气温

地理气温年较差与日较差:气温日较差与年较差

气温日较差与年较差规律总结如下,供同学们参考 气温日较差亦称气温日振幅,是一天中气温最高值与最低值之差。其大小与纬度、季节、天气情况及地表性质等有关。 1.气温日较差与纬度的关系纬度越高,日较差越小。 原因纬度越高,太阳高度的日变化越小。 2.气温日较差与天气的关系阴天比晴天日较差小。 3.气温日较差与海陆的关系沿海比内陆日较差小。 4.气温日较差与海拔的关系山顶的气温日较差比山下平原小;大尺度的高原山地地区,则海拔越高,日较差越大。 气温年较差一年中月平均气温的最高值和最低值之差,称为气温年较差,或称气温年振幅。其大小与纬度、海陆分布等因素有关。 1.气温年较差与纬度的关系纬度越高,年较差越大。 原因纬度越高正午太阳高度的年变化越大,昼夜长短的年变化越大,因而气

温的年较差越大;低纬相反。 2.气温年较差与海陆的关系离海越远,年较差越大。 原因陆地比海洋的热容量小,夏季升温快,温度比海洋高;冬季降温快,温度比海洋低,因而气温年较差比海洋大。沿海受海洋的影响较大,比内陆年较差小。 这里需要说明的是,青藏高原气温年较差与我国同纬度平原、盆地比较,气温年较差小。这是因为青藏高原属于中低纬的大高原,夏季因其海拔高,气温不太高;冬季因纬度低,且受高大地形的影响,南下的寒冷气流影响不到,气温不太低。 影响气温日较差的因素有 (1)纬度气温日较差随纬度的升高而减小。这是因为一天中太阳高度的变化是随纬度的增高而减小的。一般热带地区气温日较差为12℃左右;温带地区气温日较差为0~0℃;极圈内气温日较差为0~0℃。 (2)季节一般夏季气温日较差大于冬季,但在中高纬度地区,一年中气温日较差最大值却出现在春季。因为虽然夏季太阳高度角大,日照时间长,白天温度高,但由于中高纬度地区昼长夜短,冷却时间不长,使夜间温度也较高,所以夏