2011年高一语文教案:5.15《蒹葭》(沪教版必修1)

高中语文 5.15《蒹葭》教案 沪教版必修1

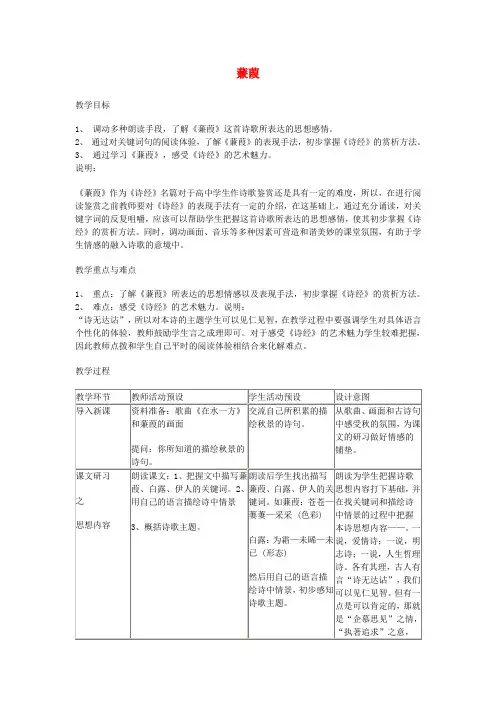

蒹葭教学目标1、调动多种朗读手段,了解《蒹葭》这首诗歌所表达的思想感情。

2、通过对关键词句的阅读体验,了解《蒹葭》的表现手法,初步掌握《诗经》的赏析方法。

3、通过学习《蒹葭》,感受《诗经》的艺术魅力。

说明:《蒹葭》作为《诗经》名篇对于高中学生作诗歌鉴赏还是具有一定的难度,所以,在进行阅读鉴赏之前教师要对《诗经》的表现手法有一定的介绍,在这基础上,通过充分诵读,对关键字词的反复咀嚼,应该可以帮助学生把握这首诗歌所表达的思想感情,使其初步掌握《诗经》的赏析方法。

同时,调动画面、音乐等多种因素可营造和谐美妙的课堂氛围,有助于学生情感的融入诗歌的意境中。

教学重点与难点1、重点:了解《蒹葭》所表达的思想情感以及表现手法,初步掌握《诗经》的赏析方法。

2、难点:感受《诗经》的艺术魅力。

说明:“诗无达诂”,所以对本诗的主题学生可以见仁见智,在教学过程中要强调学生对具体语言个性化的体验,教师鼓励学生言之成理即可。

对于感受《诗经》的艺术魅力学生较难把握,因此教师点拨和学生自己平时的阅读体验相结合来化解难点。

教学过程教学环节教师活动预设学生活动预设设计意图导入新课资料准备:歌曲《在水一方》和蒹葭的画面提问:你所知道的描绘秋景的诗句。

交流自己所积累的描绘秋景的诗句。

从歌曲、画面和古诗句中感受秋的氛围,为课文的研习做好情感的铺垫。

课文研习之思想内容朗读课文:1、把握文中描写蒹葭、白露、伊人的关键词。

2、用自己的语言描绘诗中情景3、概括诗歌主题。

朗读后学生找出描写蒹葭、白露、伊人的关键词。

如蒹葭:苍苍—萋萋—采采 (色彩)白露:为霜—未晞—未已 (形态)然后用自己的语言描绘诗中情景,初步感知诗歌主题。

朗读为学生把握诗歌思想内容打下基础,并在找关键词和描绘诗中情景的过程中把握本诗思想内容——。

一说,爱情诗;一说,明志诗;一说,人生哲理诗。

各有其理,古人有言“诗无达诂”,我们可以见仁见智。

但有一点是可以肯定的,那就是“企慕思见”之情,“执著追求”之意,“坚贞不渝”之志是不变的。

《蒹葭》语文教案

《蒹葭》语文教案第一章:教学目标1.1 知识与技能:能够正确地朗读和背诵《蒹葭》。

理解《蒹葭》的诗意和主题,分析诗中的意象和修辞手法。

掌握一些重点词语的解释和用法。

1.2 过程与方法:通过朗读、讨论和分析,提高学生对古诗词的理解和鉴赏能力。

学会通过诗中的意象和修辞手法来感受和表达情感。

1.3 情感态度与价值观:培养对古典文学的兴趣和热爱,增强民族自豪感。

学会从诗歌中汲取养分,提升个人情感素养。

第二章:教学内容2.1 课文背景:简介《蒹葭》的作者和创作背景,了解古代社会的风俗习惯。

2.2 课文朗读与背诵:指导学生正确朗读《蒹葭》,注意语气、节奏和韵律。

鼓励学生背诵,加强记忆力训练。

2.3 课文解析:分析诗中的意象和修辞手法,如“蒹葭苍苍,白露为霜”中的意象描写。

解释一些重点词语,如“蒹葭”、“伊人”等词语的含义。

第三章:教学过程3.1 导入:利用图片或音乐等导入,引起学生对《蒹葭》的兴趣。

3.2 朗读与背诵:学生朗读《蒹葭》,注意指导学生的语气、节奏和韵律。

鼓励学生背诵,可以进行小组比赛或个人展示。

3.3 课文解析:分析诗中的意象和修辞手法,引导学生通过诗句感受作者的情感。

讨论诗中的主题,引导学生思考和表达自己的观点。

第四章:作业与评价4.1 作业:要求学生回家后进行朗读和背诵练习。

布置相关的写作或讨论作业,如写一篇关于《蒹葭》的感受或分析文章。

4.2 评价:课堂上的朗读和背诵表现可以作为评价学生的口语表达能力。

通过写作或讨论作业评价学生的理解和鉴赏能力。

第五章:教学延伸5.1 相关诗歌学习:推荐学生学习其他有关自然景物或情感表达的诗歌,如《离骚》、《江南》等。

5.2 文化背景学习:引导学生了解古代社会的风俗习惯,如婚礼、恋爱等,加深对诗歌背景的理解。

5.3 创意活动:组织学生进行诗歌朗诵比赛或创作自己的诗歌,提高学生的创造力和表达能力。

第六章:教学策略6.1 教学方法:采用问题驱动法,引导学生提出问题并寻找答案。

高中语文高一语文上册《蒹葭》教案、教学设计

2.鉴赏文章:请学生结合课堂所学,撰写一篇关于《蒹葭》的鉴赏文章,要求不少于600字。文章应包括以下内容:

a.诗歌的基本内容概括;

b.诗歌的意境、意象分析;

c.诗歌的修辞手法及其作用;

d.诗歌所表达的情感、哲理及个人感悟。

3.创作练习:鼓励学生尝试仿写《蒹葭》的句式和修辞,创作一首以自然景象为主题的诗句,并在课堂上分享。

3.赏析意境:解读诗歌中的意象、意境,使学生体会诗人所表达的情感和哲理。

4.文化背景:介绍《蒹葭》所处的时代背景,帮助学生了解古人的思想观念。

(三)学生小组讨论

1.分组讨论:将学生分成若干小组,针对诗歌的内容、意境、修辞手法等方面进行讨论。

2.交流分享:各小组代表发言,分享本组的学习成果,其他小组成员可进行补充。

3.课堂讲解:教师详细讲解诗歌的背景、作者简介、文学常识等,帮助学生深入理解诗歌。

4.小组讨论:学生分组讨论,分析诗歌中的意象、意境、修辞手法等,分享学习心得。

5.课堂展示:各小组代表发言,展示对本诗的鉴赏和分析。

6.课堂小结:教师总结本节课的学习内容,强调重点、难点。

7.课后作业:要求学生课后背诵《蒹葭》,并撰写一篇关于本诗的鉴赏文章。

三、教学重难点和教学设想

(一)教学重点

1.理解《蒹葭》的基本内容、背景、作者简介及相关文学常识。

2.掌握并赏析诗歌中的意象、意境、韵律、修辞手法等,提高学生的古诗文鉴赏能力。

3.培养学生热爱生活、珍惜时光的情感,树立正确的人生观、价值观。

(二)教学难点

1.诗歌深层含义的挖掘:引导学生深入理解诗歌中所表达的哲理、情感及审美价值。

2.态度目标:引导学生正确对待传统文化,尊重和理解不同的审美观念,培养积极向上、乐观进取的人生态度。

2011年高中语文 5.15《蒹葭》课件 沪教版必修

赋、比、兴,是《诗经》中常用的表现手法, “赋”即“铺”,是陈述铺叙的意思,即诗人把思想感情及其有 关的事物平铺直叙地表达出来。 “比”,就是比喻,比拟,借代,夸张等,不是单纯的比喻,包 括的面较宽,这就是朱熹所说的“以彼物比此物也”。 “兴”是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容, 大多在诗的开端。其作用是含蓄、蕴藉,是言有尽而意无穷。有 些情感如果直言表达,容易穷尽。把情感寄寓在形象之中,让读 者不知不觉地从形象中受到感染,产生意味无穷的效果。

作用:重章叠咏形式的运用,对深化 意境,渲染气氛,强化感情,突出主 题都起到了很重要的作用.同时,它 还有效地增强了诗歌的节奏感,音乐 感,形成了一种回环往复的美,带给 人一种委婉而深长的韵味.

10

你同意以下对《蒹葭》主题的理解吗? 这首诗歌抒写了对意中人的倾慕之

情,以及欲见而不可得的惆怅之情。歌 者思念的对象可能在遥远的地方,只能 怀想而无法见面,因而心情惆怅,无法 抑制。时间越久,阻隔越远,感情越深。

溯 洄 从 之 , 从:追寻

道阻 且 长 。 阻:艰险

溯 宛

游 在

从 水

之 中

, 央

溯 游:顺流而下

。宛:好像、仿佛

5

蒹葭萋萋, 白露未晞。 所谓伊人, 在水之湄。 溯洄从之, 道阻且跻。 溯游从之, 宛在水中坻。

•萋萋:茂盛的样子 •晞:干 •湄:岸边,水草交 接的地方 •跻:高 •坻:水中高地.

• 蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水 之涘 。溯洄从之,道阻且右。溯游从之, 宛 在 水 中 沚。

4

时间 环境

追慕的对象 伊人所在地点

困难及 决心

蒹

葭

苍

苍

,

蒹葭:芦苇 苍苍:茂盛的样子

蒹葭 教案

《蒹葭》教案教学目标:1、知识与能力:(1)了解《诗经》的基本常识。

(2)学习《蒹葭》,掌握重章叠句的形式特点,体会“兴”的艺术手法。

(3)培养和提高学生准确把握作品的思想情感的能力。

2、过程与方法:(1)采用听读、朗读、品读的方法理解内容,用审美的眼光阅读审视课文语句。

( 2)从文中提取精美的内容,用发现阅读法品评出这些内容的精妙之处,以达到深刻领会课文的阅读目的。

3、情感目标与价值观:学生了解我国古代人们对真挚爱情的向往,陶冶高尚的情操。

教学重点1、把握诗歌内容。

2、体会古人表达感情时特有的音乐美、意境美。

教学难点品味诗歌的语言,准确把握诗中人物的情感美。

教学方式:1、重视学生用情感朗读课文。

2、培养学生表达的勇气和习惯。

3、运用自主思考与合作探究相结合的方式,充分调动学生的阅读经验。

4、教师的引导与点拨。

教学课时:一课时教学准备:多媒体教学过程(一)创设情境,激趣导入(课前播放秋水边芦苇画面配《在水一方》歌曲,课中以不同的画面和需要低声循环播放)导语:中国是一个诗的国度,中国古典诗歌粲若星河,佳篇如林,大家知道诗歌的源头是哪吗?是《诗经》。

我们听到的优美的电视插曲《在水一方》歌词出自《蒹葭》,这节课让我们走进《诗经》,走进《蒹葭》(板书课题)(二)了解《诗经》的基本知识《诗经》是我国第一部诗歌总集。

收录了西周初年至春秋时期的诗歌。

《诗经》共 305 篇。

分为“风”“雅”“颂”三部分,并普遍运用“赋”“比”“兴”的手法,在章法上具有重章叠句反复咏唱的特点。

这节课,我和同学们一起来学习这首极其优美的抒情诗《蒹葭》。

下面我们就进入第一个环节:(三)感知朗读,理解内容感受诗歌音乐美1.老师范读;2.学生练读;3.齐读;4.指名朗读;5.同桌合作,结合注释弄清诗歌大意,不明白的地方做标记,6.共同释疑7.哪位同学能概括诗歌内容?一个男子强烈思念心上人,苦苦追寻而不得的失望、惆怅的心理。

朗读的基础上整体感知诗歌语言特点:例如:苍苍、萋萋、采采:为霜、未晞、未已:方、湄、涘:长、跻、右:央、坻、沚:教师小结:第二、第三章是第一章的反复,只是在押韵处换几个字表示层层递进。

蒹葭大学语文教案

课时:1课时年级:高一教材:《语文》必修上册教学目标:1. 知识与技能:正确、流利、有感情地朗读《蒹葭》,理解诗歌内容,体会诗歌意境。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探究、教师引导等方法,培养学生分析、鉴赏古代诗歌的能力。

3. 情感态度与价值观:引导学生感悟作者对美好爱情的追求和向往,激发学生对美好生活的向往。

教学重点:1. 理解诗歌内容,体会诗歌意境。

2. 掌握诗歌的表现手法,分析诗歌的艺术特色。

教学难点:1. 体会诗歌意境,感受作者情感。

2. 分析诗歌的表现手法,理解诗歌的艺术特色。

教学过程:一、导入新课1. 播放歌曲《在水一方》,让学生初步感受《蒹葭》的意境。

2. 提问:这首歌曲与《蒹葭》有什么关系?引出课题。

二、自主探究1. 学生自读《蒹葭》,勾画出自己不理解的词语或句子。

2. 小组合作,共同解决生字词,如“蒹葭”、“苍苍”、“所谓”等。

3. 学生分享自己理解的内容,教师点评并引导学生深入理解诗歌。

三、合作探究1. 提问:诗歌中的“伊人”指的是谁?为什么?2. 学生分组讨论,分享自己的观点,教师总结并讲解“伊人”的含义。

3. 分析诗歌中的表现手法,如比喻、拟人、借景抒情等。

四、品味诗歌1. 提问:诗歌中哪些句子最能体现作者的意境?2. 学生自由朗读,品味诗歌的意境。

3. 教师引导学生从多个角度分析诗歌的艺术特色,如语言、结构、韵律等。

五、拓展延伸1. 让学生发挥想象,以“伊人”为主题,创作一首小诗。

2. 比较其他古代诗歌中关于爱情的描写,分析不同诗歌的表现手法和艺术特色。

六、课堂小结1. 教师总结本节课的学习内容,强调重点和难点。

2. 布置作业,要求学生背诵《蒹葭》。

教学反思:本节课通过多种教学方法,引导学生理解《蒹葭》的意境,分析诗歌的表现手法,培养学生的文学鉴赏能力。

在教学过程中,注重学生的主体地位,鼓励学生积极参与课堂活动,提高学生的学习兴趣。

同时,关注学生的个体差异,针对不同学生的学习情况,给予个性化的指导。

《蒹葭》精品教案

《蒹葭》精品教案1.诵读《蒹葭》,读出节奏和韵律,进一步了解重章叠句的特点和起兴手法。

2.体会诗歌的意境,理解诗歌内在的情韵。

一、导入新课如果说《关雎》是一支爱情进行曲,那么《蒹葭》就是一场爱情马拉松,它描写了主人公对“伊人”不懈的追寻。

这节课就让我们一起走进《蒹葭》,用学习《关雎》的方法,来重走这一段经典的爱情马拉松之路吧。

二、初读《蒹葭》,感受韵律和节奏1.初读诗歌,把握字音字形和节奏晞(xī)湄(méi)跻(jī)坻(chí)涘(sì)沚(zh ǐ)朗读节奏示例:溯游/从之,宛在/水中央2.再读课文,读出韵律韵脚:①苍、霜、方、长、央;②萋、晞、跻、坻;③已、涘、沚。

叠词:苍苍、萋萋、采采。

师小结:重章叠句,反复吟唱,是《诗经》的特点。

这首诗节奏鲜明而短促,旋律优美,重章叠句、回环复沓,产生了一唱三叹、余音绕梁的效果。

【设计意图】本环节引导学生通过诵读课文,扫清字词障碍,把握诗歌韵律,复习巩固《诗经》重章叠句、反复吟唱的特点。

三、再读《蒹葭》,读懂诗意和情感1.结合注释,译读全诗(生译读后交流展示)河畔芦苇长得非常茂盛,清晨的露水凝结成了霜。

我所思念的心上人,就站在对岸河边上。

逆流而上去追寻她,道路艰险而又漫长。

顺流而下去追寻她,(她)仿佛就站在水中央。

河畔芦苇长得非常茂盛,清晨的露水尚未干。

我所思念的心上人,就站在河的岸边。

逆流而上去追寻她,道路艰险又高而陡。

顺流而下去追寻她,(她)仿佛就站在水中的高地上。

河畔芦苇长得非常茂盛,清晨的白露还没有干。

我所思念的心上人,就站在水的那一边。

逆流而上去追寻她,道路艰险又迂回难走。

顺流而下去追寻她,(她)仿佛就站在水中的小块陆地上。

师小结:《蒹葭》讲述了一个男子强烈思念心上人,苦苦追寻而不得的故事。

2.再读课文,分析手法师:请同学们再读诗歌,分析本诗中起兴手法的运用。

(生朗读体会,师引导)预设《蒹葭》比《关雎》“兴”的特点更加突出。

高中课文《蒹葭》教案

高中课文《蒹葭》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解课文《蒹葭》的诗意和主题。

(2)能够分析课文中的修辞手法和表达技巧。

(3)能够背诵并默写课文《蒹葭》。

2. 过程与方法:(1)通过朗读、讨论等方式,培养学生的文学鉴赏能力。

(2)通过分析课文中的意象和情感,提高学生的文学分析能力。

(3)通过写作练习,提升学生的写作能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对古典文学的热爱和尊重。

(2)引导学生理解并欣赏自然景物中的美好和诗意。

(3)培养学生对爱情的纯真和执着的追求。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)理解课文《蒹葭》的诗意和主题。

(2)分析课文中的修辞手法和表达技巧。

(3)背诵并默写课文《蒹葭》。

2. 教学难点:(1)分析课文中的意象和情感。

(2)理解并欣赏自然景物中的美好和诗意。

(3)对爱情的纯真和执着的追求的理解。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动思考和探索。

2. 运用讨论法,激发学生的思维和表达欲望。

3. 运用案例分析法,让学生通过具体实例理解课文中的修辞手法和表达技巧。

4. 运用朗读法,培养学生的文学鉴赏能力和语感。

四、教学准备1. 课文《蒹葭》的文本材料。

2. 与课文相关的背景资料和文学评论。

3. 多媒体教学设备。

五、教学过程1. 导入:(1)利用多媒体展示《蒹葭》的诗意画面,引导学生进入诗歌的意境。

(2)简要介绍课文《蒹葭》的背景和作者。

2. 朗读与理解:(1)学生朗读课文《蒹葭》,感受诗歌的韵律和节奏。

(2)教师引导学生理解课文的大意和主题。

3. 分析与讨论:(1)教师提出问题,引导学生分析课文中的意象和情感。

(2)学生分组讨论,分享自己的理解和感悟。

4. 修辞手法与表达技巧:(1)教师分析课文中的修辞手法和表达技巧,如比喻、拟人等。

(2)学生通过具体实例学习和练习这些修辞手法和表达技巧。

5. 写作练习:(1)教师布置写作任务,要求学生以《蒹葭》为灵感,创作一首小诗或短文。

高中课文《蒹葭》教案

高中课文《蒹葭》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《蒹葭》这首诗。

(2)分析并掌握诗中的意象、节奏和韵律。

(3)了解诗经的背景知识及诗歌的创作背景。

2. 过程与方法:(1)通过朗读、讨论等方式,培养学生的文学鉴赏能力。

(2)运用联想、想象等方法,引导学生深入理解诗中的意境。

(3)学会通过诗歌表达自己的情感和思想。

3. 情感态度与价值观:(1)感受诗经时期的社会风貌和人文精神。

(2)培养学生热爱祖国传统文化,增强民族自豪感。

(3)学会在生活中发现美、感受美、表达美。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)理解《蒹葭》的内容,体会诗中的意境。

(2)掌握诗中的关键词语和修辞手法。

(3)提高朗读、背诵和鉴赏诗歌的能力。

2. 教学难点:(1)诗中意象的变化和意境的把握。

(2)诗经时期的历史背景和文化特点。

三、教学过程1. 导入新课:(1)简介诗经的背景知识。

(2)引发学生对《蒹葭》的兴趣,激发学习欲望。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读《蒹葭》,感受诗的韵律和节奏。

(2)学生通过查阅资料,了解诗的创作背景。

3. 课堂讲解:(1)解析诗中的关键词语和修辞手法。

(2)分析诗中的意象和意境。

(3)讲解诗的文学价值和历史意义。

4. 课堂讨论:(1)分组讨论诗中的意境和情感表达。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

5. 应用拓展:(1)让学生尝试创作类似的诗歌。

(2)组织诗歌朗诵会,展示学生的朗诵才华。

四、作业布置1. 背诵《蒹葭》。

2. 写一篇关于《蒹葭》的赏析文章。

3. 收集有关诗经的资料,进行课堂分享。

五、教学反思1. 总结课堂教学的优点和不足。

2. 根据学生的反馈,调整教学方法和要求。

3. 不断提高自身的文学素养和教学水平,以更好地指导学生。

六、教学策略1. 互动式教学:通过提问、讨论等方式,引导学生主动参与课堂,提高他们的思维能力和表达能力。

2. 情境教学:创设情境,让学生身临其境地感受诗歌的美,激发他们的学习兴趣。

课文《蒹葭》教案范文

课文《蒹葭》教案范文一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵课文《蒹葭》。

(2)理解课文《蒹葭》的基本内容,把握课文中的关键词语和句子。

(3)了解课文《蒹葭》的背景知识,包括作者、时代、题材等。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作学习等方式,提高学生的语文素养。

(2)运用朗读、讨论、小组合作等方法,培养学生的阅读理解能力。

(3)学会通过课文《蒹葭》感受自然美,培养学生的审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对古典文学的热爱,增强民族自豪感。

(2)培养学生珍惜自然资源,关注生态环境的意识。

(3)引导学生正确对待挫折,培养坚定的意志力。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)熟读并背诵课文《蒹葭》。

(2)理解课文《蒹葭》的基本内容,把握课文中的关键词语和句子。

2. 教学难点:(1)课文《蒹葭》中一些生僻字词的理解。

(2)课文《蒹葭》的意境和主题的深入理解。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)简要介绍课文《蒹葭》的背景知识,包括作者、时代、题材等。

(2)引导学生关注课文《蒹葭》的题目,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读课文《蒹葭》,感受课文的音韵美。

(2)让学生结合注释,理解课文内容,体会课文的意境。

3. 合作学习:(1)分组讨论课文《蒹葭》中的生僻字词和难懂句子。

(2)分享讨论成果,共同解决疑难问题。

4. 课堂讲解:(1)讲解课文《蒹葭》中的关键词语和句子。

(2)分析课文《蒹葭》的意境和主题,引导学生感受自然美。

5. 课堂练习:(1)让学生进行朗读练习,提高朗读水平。

(2)让学生进行背诵练习,巩固学习成果。

四、课后作业:1. 熟读并背诵课文《蒹葭》。

2. 根据课文《蒹葭》的内容,结合自己的实际生活,写一篇心得体会。

3. 收集与课文《蒹葭》相关的资料,进行拓展学习。

五、教学评价:1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、发言积极性、朗读和背诵水平等,给予及时的指导和鼓励。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

蒹葭

教学目标

1、调动多种朗读手段,了解《蒹葭》这首诗歌所表达的思想感情。

2、通过对关键词句的阅读体验,了解《蒹葭》的表现手法,初步掌握《诗经》的赏析方法。

3、通过学习《蒹葭》,感受《诗经》的艺术魅力。

说明:

《蒹葭》作为《诗经》名篇对于高中学生作诗歌鉴赏还是具有一定的难度,所以,在进行阅读鉴赏之前教师要对《诗经》的表现手法有一定的介绍,在这基础上,通过充分诵读,对关键字词的反复咀嚼,应该可以帮助学生把握这首诗歌所表达的思想感情,使其初步掌握《诗经》的赏析方法。

同时,调动画面、音乐等多种因素可营造和谐美妙的课堂氛围,有助于学生情感的融入诗歌的意境中。

教学重点与难点

1、重点:了解《蒹葭》所表达的思想情感以及表现手法,初步掌握《诗经》的赏析方法。

2、难点:感受《诗经》的艺术魅力。

说明:

“诗无达诂”,所以对本诗的主题学生可以见仁见智,在教学过程中要强调学生对具体语言个性化的体验,教师鼓励学生言之成理即可。

对于感受《诗经》的艺术魅力学生较难把握,因此教师点拨和学生自己平时的阅读体验相结合来化解难点。

教学过程

句中感受秋的氛围,

为课文的研习做好

思路点拨

本诗是先秦的诗歌,对于第一次接触《诗经》的学生而言,具有一定的难度。

可

以以朗读为突破口,初读来感受诗歌的音乐美;再读以感受诗歌的画面美;精读以感受赋兴手法的韵味美。

由读到品,带领学生走近《诗经》、赏析《诗经》进而学会研读《诗经》中的一些著名的篇目。

练习举隅

通过本课的学习,我们基本掌握了研习和赏析诗歌的基本方法,请于课后自主研习和赏析《采薇》,并完成研习报告以及500字左右的赏析文。

附:《采薇》研习报告

一、 吟诵全诗,疏通词句,用自己的语言描绘诗中的情景。

二、 诗人通过本诗所表达的思想感情是什么? 三、 赋、比、兴手法在本诗中的具体运用:

四、 《采薇》与《蒹葭》两诗在所表达的思想感情以及所运用的表现手法上有何异同点?

五、请用500字写一篇《采薇》的赏析文。