山西省忻州市第一中学2014-2015学年高一下学期期中考试语文试题 Word版含答案

山西省忻府区高一下学期语文期中考试试卷

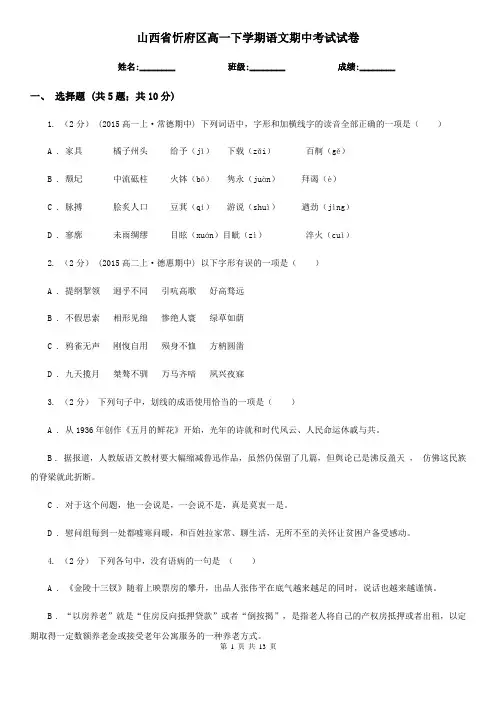

山西省忻府区高一下学期语文期中考试试卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共5题;共10分)1. (2分) (2015高一上·常德期中) 下列词语中,字形和加横线字的读音全部正确的一项是()A . 家具橘子州头给予(jǐ)下载(zǎi)百舸(gě)B . 颓圮中流砥柱火钵(bō)隽永(juàn)拜谒(è)C . 脉搏脍炙人口豆萁(qí)游说(shuì)遒劲(jìng)D . 寥廓未雨绸缪目眩(xuán)目眦(zì)淬火(cuì)2. (2分) (2015高二上·德惠期中) 以下字形有误的一项是()A . 提纲挈领迥乎不同引吭高歌好高骛远B . 不假思索相形见绌惨绝人寰绿草如荫C . 鸦雀无声刚愎自用殒身不恤方枘圆凿D . 九天揽月桀骜不驯万马齐喑夙兴夜寐3. (2分)下列句子中,划线的成语使用恰当的一项是()A . 从1936年创作《五月的鲜花》开始,光年的诗就和时代风云、人民命运休戚与共。

B . 据报道,人教版语文教材要大幅缩减鲁迅作品,虽然仍保留了几篇,但舆论已是沸反盈天,仿佛这民族的脊梁就此折断。

C . 对于这个问题,他一会说是,一会说不是,真是莫衷一是。

D . 慰问组每到一处都嘘寒问暖,和百姓拉家常、聊生活,无所不至的关怀让贫困户备受感动。

4. (2分)下列各句中,没有语病的一句是()A . 《金陵十三钗》随着上映票房的攀升,出品人张伟平在底气越来越足的同时,说话也越来越谨慎。

B . “以房养老”就是“住房反向抵押贷款”或者“倒按揭”,是指老人将自己的产权房抵押或者出租,以定期取得一定数额养老金或接受老年公寓服务的一种养老方式。

C . 交易员表示,外汇占款近四年来首次下调,说明热钱正回流欧美,从而引发市场对于中国经济走势的担忧,以及人民币难以维持坚挺。

忻州市第一中学2015-2016学年高一下学期期中考试语文语文试题及答案

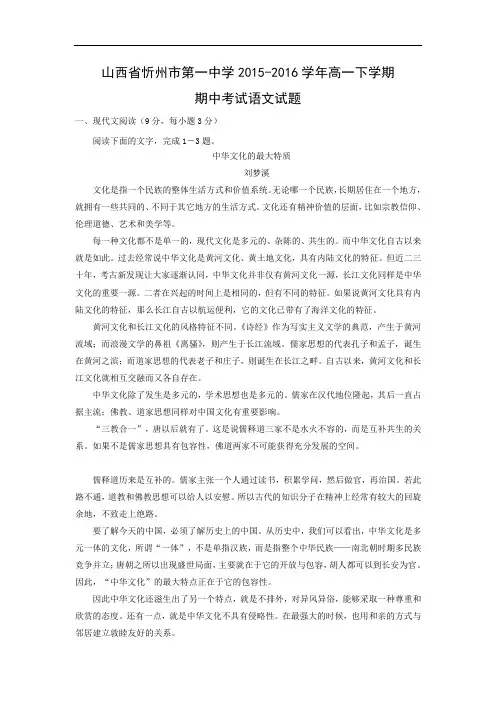

山西省忻州市第一中学2015-2016学年高一下学期期中考试语文试题一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1-3题。

中华文化的最大特质刘梦溪文化是指一个民族的整体生活方式和价值系统。

无论哪一个民族,长期居住在一个地方,就拥有一些共同的、不同于其它地方的生活方式。

文化还有精神价值的层面,比如宗教信仰、伦理道德、艺术和美学等。

每一种文化都不是单一的,现代文化是多元的、杂陈的、共生的。

而中华文化自古以来就是如此。

过去经常说中华文化是黄河文化、黄土地文化,具有内陆文化的特征。

但近二三十年,考古新发现让大家逐渐认同,中华文化并非仅有黄河文化一源,长江文化同样是中华文化的重要一源。

二者在兴起的时间上是相同的,但有不同的特征。

如果说黄河文化具有内陆文化的特征,那么长江自古以航运便利,它的文化已带有了海洋文化的特征。

黄河文化和长江文化的风格特征不同。

《诗经》作为写实主义文学的典范,产生于黄河流域;而浪漫文学的鼻祖《离骚》,则产生于长江流域。

儒家思想的代表孔子和孟子,诞生在黄河之滨;而道家思想的代表老子和庄子,则诞生在长江之畔。

自古以来,黄河文化和长江文化就相互交融而又各自存在。

中华文化除了发生是多元的,学术思想也是多元的。

儒家在汉代地位隆起,其后一直占据主流;佛教、道家思想同样对中国文化有重要影响。

“三教合一”,唐以后就有了。

这是说儒释道三家不是水火不容的,而是互补共生的关系。

如果不是儒家思想具有包容性,佛道两家不可能获得充分发展的空间。

儒释道历来是互补的。

儒家主张一个人通过读书,积累学问,然后做官,再治国。

若此路不通,道教和佛教思想可以给人以安慰。

所以古代的知识分子在精神上经常有较大的回旋余地,不致走上绝路。

要了解今天的中国,必须了解历史上的中国。

从历史中,我们可以看出,中华文化是多元一体的文化,所谓“一体”,不是单指汉族,而是指整个中华民族——南北朝时期多民族竞争并立;唐朝之所以出现盛世局面,主要就在于它的开放与包容,胡人都可以到长安为官。

山西省忻州一中高一下学期期中考试语文试题.pdf

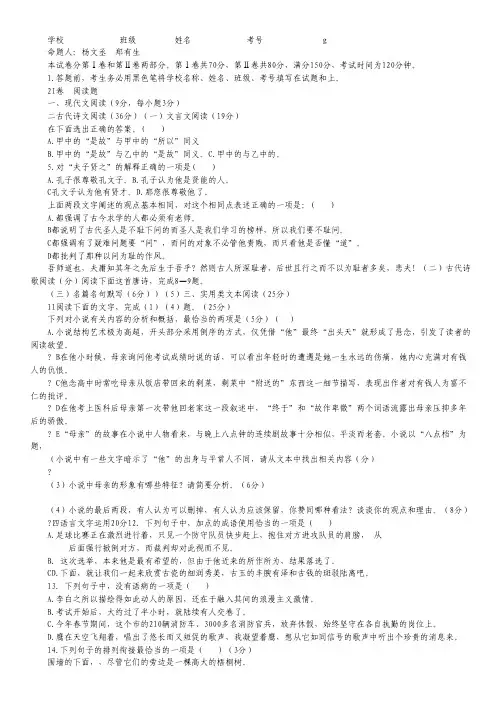

学校 班级 姓名 考号 g 命题人:杨文丞 郑有生 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。

第Ⅰ卷共70分,第Ⅱ卷共80分,满分150分,考试时间为120分钟。

1.答题前,考生务必用黑色笔将学校名称、姓名、班级、考号填写在试题和上。

2I卷 阅读题 一、现代文阅读(9分,每小题3分) 二古代诗文阅读(36分)(一)文言文阅读(19分) 在下面选出正确的答案。

( ) A.甲中的“是故”与甲中的“所以”同义B.甲中的“是故”与乙中的“是故”同义。

C.甲中的与乙中的。

5.对“夫子贤之”的解释正确的一项是( )A.孔子很尊敬孔文子。

B.孔子认为他是贤能的人。

C孔文子认为他有贤才。

D.那您很尊敬他了。

上面两段文字阐述的观点基本相同,对这个相同点表述正确的一项是:( ) A.都强调了古今求学的人都必须有老师。

B都说明了古代圣人是不耻下问的而圣人是我们学习的榜样,所以我们要不耻问。

C都强调有了疑难问题要“问”,而问的对象不必管他贵贱,而只看他是否懂“道”。

D都批判了那种以问为耻的作风。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!(二)古代诗歌阅读(分)阅读下面这首唐诗,完成8—9题。

(三)名篇名句默写(6分))(5)三、实用类文本阅读(25分) 11阅读下面的文字,完成(1)(4)题。

(25分) 下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)( ) A.小说结构艺术极为高超,开头部分采用倒序的方式,仅凭借“他”最终“出头天”就形成了悬念,引发了读者的阅读欲望。

? B在他小时候,母亲询问他考试成绩时说的话,可以看出年轻时的遭遇是她一生永远的伤痛,她内心充满对有钱人的仇恨。

? C他念高中时常吃母亲从饭店带回来的剩菜,剩菜中“附送的”东西这一细节描写,表现出作者对有钱人为富不仁的批评。

? D在他考上医科后母亲第一次带他回老家这一段叙述中,“终于”和“故作卑微”两个词语流露出母亲压抑多年后的骄傲。

高一下学期期中试题答案 山西省忻州一中高一下学期期中试题PDF

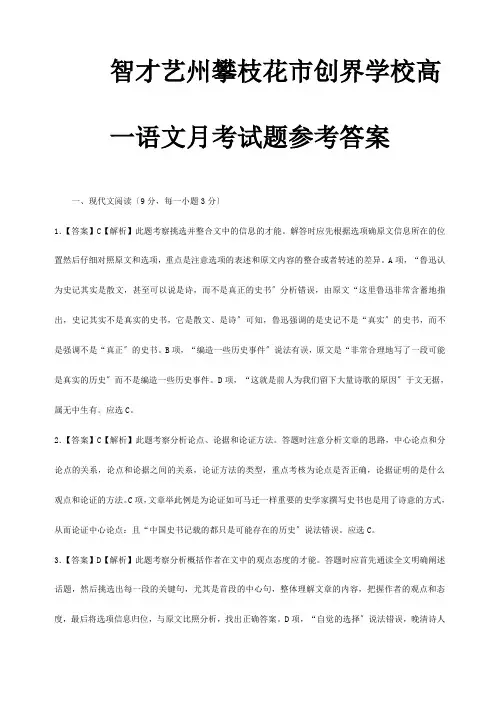

智才艺州攀枝花市创界学校高一语文月考试题参考答案一、现代文阅读〔9分,每一小题3分〕1.【答案】C【解析】此题考察挑选并整合文中的信息的才能。

解答时应先根据选项确原文信息所在的位置然后仔细对照原文和选项,重点是注意选项的表述和原文内容的整合或者转述的差异。

A项,“鲁迅认为史记其实是散文,甚至可以说是诗,而不是真正的史书〞分析错误,由原文“这里鲁迅非常含蓄地指出,史记其实不是真实的史书,它是散文、是诗〞可知,鲁迅强调的是史记不是“真实〞的史书,而不是强调不是“真正〞的史书。

B项,“编造一些历史事件〞说法有误,原文是“非常合理地写了一段可能是真实的历史〞而不是编造一些历史事件。

D项,“这就是前人为我们留下大量诗歌的原因〞于文无据,属无中生有。

应选C。

2.【答案】C【解析】此题考察分析论点、论据和论证方法。

答题时注意分析文章的思路,中心论点和分论点的关系,论点和论据之间的关系,论证方法的类型,重点考核为论点是否正确,论据证明的是什么观点和论证的方法。

C项,文章举此例是为论证如可马迁一样重要的史学家撰写史书也是用了诗意的方式,从而论证中心论点:且“中国史书记载的都只是可能存在的历史〞说法错误。

应选C。

3.【答案】D【解析】此题考察分析概括作者在文中的观点态度的才能。

答题时应首先通读全文明确阐述话题,然后挑选出每一段的关键句,尤其是首段的中心句,整体理解文章的内容,把握作者的观点和态度,最后将选项信息归位,与原文比照分析,找出正确答案。

D项,“自觉的选择〞说法错误,晚清诗人的含蓄诗风与文字狱的政治背景有关,并非自觉的选择。

应选D。

4.【答案】B【解析】此题考察对文章有关内容的概括和分析才能。

其做法是,全面准确地把握文章的内容,并对文章中所述的事件或者所述道理进展综合性分析、判断,进而推理概括。

此题B项,“而且比例分配均匀〞不合文意,根据材料三中图标可知,文化旅游类特色小镇站6%,而民族聚居型只占%,比例悬殊,特色小镇分类占比不均匀,文旅特色小镇占比较大,因此各项比例分配并不均匀。

山西省忻州市高一下学期期中语文试卷

山西省忻州市高一下学期期中语文试卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、现代文阅读 (共1题;共15分)1. (15分) (2017高一上·泰州期中) 阅读下面的文章,完成下面小题。

给自己留一点不知情权朱铁志因为我在杂志社工作,以为全国各国各地主要报刊每天在手,多种内参应接不暇,更添网络信息铺天盖地,天下大事真可谓无所不知了。

然而时间长了,杂多的信息并没有使我感到充实,相反,还常常在经历了头晕眼花的辛苦阅读之后,心里空落落的。

海量信息过分满足了我的“知情权”,同时也毫不留情地剥夺了我的“不知情权”,我真切地感到了“选择”的必要性。

因为在信息爆炸的当今世界,如果失去了选择的能力和自制的毅力,我们的头脑就会成为叔本华所说的“别人思想的跑马场”,“开卷”不仅无益,而且多半“有害”。

“民可使由之,不可使知之”固然不可取,但人们真的需要那么多“知情权”吗?如果不是出于对涉及自身利益的公共政策的关注,在其它方面真的有必要知道那么多吗?给头脑留下一点属于自己的空白,以便填充更必要、更有价值的东西,岂不是更好的选择?索尔仁尼琴说过:“除了知情权以外,人也应该拥有不知情权,后者的价值要大得多。

它意味着高尚的灵魂不必被那些废话和空谈充斥。

过度的信息对一个过着充实生活的人来说,是一种不必要的负担。

”这是极有见地的观点。

在我看来,如今泛滥在各种媒体上的百分之六十以上的信息是“废话”和“空谈”,它们既不提供任何新知,也缺乏足够的思想和智慧含量,不能对丰富人们的思维起到丝毫积极作用。

在“后出版时代”,特别是网络微博时代,随便什么人都可以成为“作者”,“日子”固然可以成书,“月子”当然也未尝不可。

一个不假思索的读者如果放弃选择,就会把自己宝贵的时间和生命放任在别人的“日月”之中,将自己并不宽敞的头脑任由混乱的思想跑马。

问题在于,他有“跑马”的自由,难道我们没有不让他乱跑的自由吗?没有选择的权利吗?当然有,但我们常常轻率地放弃它。

山西省忻州市第一中学高一下学期期中考试语文试题Word版含解析

一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1-3题。

中华文化的最大特质刘梦溪文化是指一个民族的整体生活方式和价值系统。

无论哪一个民族,长期居住在一个地方,就拥有一些共同的、不同于其它地方的生活方式。

文化还有精神价值的层面,比如宗教信仰、伦理道德、艺术和美学等。

每一种文化都不是单一的,现代文化是多元的、杂陈的、共生的。

而中华文化自古以来就是如此。

过去经常说中华文化是黄河文化、黄土地文化,具有内陆文化的特征。

但近二三十年,考古新发现让大家逐渐认同,中华文化并非仅有黄河文化一源,长江文化同样是中华文化的重要一源。

二者在兴起的时间上是相同的,但有不同的特征。

如果说黄河文化具有内陆文化的特征,那么长江自古以航运便利,它的文化已带有了海洋文化的特征。

黄河文化和长江文化的风格特征不同。

《诗经》作为写实主义文学的典范,产生于黄河流域;而浪漫文学的鼻祖《离骚》,则产生于长江流域。

儒家思想的代表孔子和孟子,诞生在黄河之滨;而道家思想的代表老子和庄子,则诞生在长江之畔。

自古以来,黄河文化和长江文化就相互交融而又各自存在。

中华文化除了发生是多元的,学术思想也是多元的。

儒家在汉代地位隆起,其后一直占据主流;佛教、道家思想同样对中国文化有重要影响。

“三教合一”,唐以后就有了。

这是说儒释道三家不是水火不容的,而是互补共生的关系。

如果不是儒家思想具有包容性,佛道两家不可能获得充分发展的空间。

儒释道历来是互补的。

儒家主张一个人通过读书,积累学问,然后做官,再治国。

若此路不通,道教和佛教思想可以给人以安慰。

所以古代的知识分子在精神上经常有较大的回旋余地,不致走上绝路。

要了解今天的中国,必须了解历史上的中国。

从历史中,我们可以看出,中华文化是多元一体的文化,所谓“一体”,不是单指汉族,而是指整个中华民族——南北朝时期多民族竞争并立;唐朝之所以出现盛世局面,主要就在于它的开放与包容,胡人都可以到长安为官。

因此,“中华文化”的最大特点正在于它的包容性。

忻州市第一中学2014-2015学年高一下学期期末考试语文试卷及答案

忻州一中2014-2015学年度第二学期期末考试高一语文试题本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。

第Ⅰ卷共70分,第Ⅱ卷共80分,满分150分;考试时间为150分钟。

注意事项:1.答题前,考生务必将自己的班级、姓名、考号等填涂在答题卡上。

2.请将各题答在相应位置,写在该题框外无效。

第I卷阅读题 (共70分)一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1~3题。

①中国居民的消费结构正在从生存型、温饱型向小康型、富裕型结构过渡。

消费的功能更加多样化,消费标识功能正在逐渐增强。

在我国的居民消费结构中,食品等基本生活消费的支出比例在下降,科教文卫等消费支出的比例在不断升高,消费结构正在逐渐升级,越来越呈现出现代社会消费结构的特征。

②然而,值得注意的是我国消费结构呈现出明显的层级性,即不同阶层在消费上体现不同的需求。

在较低阶层的消费结构中,满足基本生存需要仍是这些阶层消费的主要目的,主要的消费支出仍集中在生活必需品上面;而在较高的社会阶层中,消费支出更多属于发展型和享受型消费。

对这些阶层来说,消费承载了更多的社会意义和文化意义,休闲式消费、社交式消费、身份性消费、炫耀式消费是他们消费的主要方向,消费更多的是与自我身份表达、社会认同联系起来。

③大环境为人们的自由流动创造了很多机会,富裕之后的人们有了社会流动的欲望和可能,人们不再像以前一样囿于政策体制的局限,一生在同一个地方生活。

如今,人们的流动欲望被激活,社会流动呈现出常态化,社会阶层结构正在趋向异质多元的现代型社会结构发展,逐渐从封闭、僵化、凝固的社会阶层结构向开放、流动、分化、重组的社会阶层结构转变,具体表现在:各种新兴阶层、边缘阶层逐渐涌现,阶层之间分化速度加剧,不同阶层之间在不断地分化重组,阶层位序在重新排列,中间阶层的比例在迅速扩大,中下阶层的规模在逐渐缩小,现代型社会结构在不断分化与融合的彼此推进中日趋形成。

④传统的家庭结构经历着巨大的变迁,原有的纵向型、谱系型的大家族式的结构正在缩小,家庭规模正在向小型化发展。

忻州一中2014学年高三月考语文试题与答案

B.与诸儒议历及明堂事,多从其说

时帝新即位,颖达数以忠言进

C.八岁就学,诵记日千余言

皇太子令颖达撰《孝经章句》,因文以尽箴讽

D.就加增损,书始布下

后太子稍不法,颖达争不已

6.下列对原文有关内容分析和概括,不正确的一项是(3分)

A.孔颖达博学多才,在与国子秘书学士辩论中,他最为突出,而且年龄最小,老师及有修养的儒士耻于在他பைடு நூலகம்下,暗中派刺客去刺杀他,他躲藏在杨玄感家中得以幸免。

隋大业初,举明经高第,授河内郡博士。炀帝召天下儒官集东都,诏国子秘书学士与论议,颖达为冠,又年最少,老师宿儒耻出其下,阴遣客刺之,匿杨玄感家得免。补太学助教。隋乱,避地虎牢。

太宗平洛,授文学馆学士,迁国子博士。贞观初,封曲阜县男,转给事中。时帝新即位,颖达数以忠言进。帝问:“孔子称‘以能问于不能,以多问于寡,有若无,实若虚’,何谓也?”对曰:“此圣人教人谦耳。己虽能,仍就不能之人以咨所未能;己虽多,仍就寡少之人更资其多。内有道,外若无;中虽实,容若虚。非特匹夫,君德亦然。故《易》称‘蒙以养正’,‘明夷以莅众’。若其据尊极之位,炫聪耀明,恃才以肆,则上下不通,君臣道乖。自古灭亡,莫不由此。”帝称善。除国子司业,岁余,以太子右庶子兼司业。与诸儒议历及明堂事,多从其说。以论撰劳,加散骑常侍,爵为子。

三、文学类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

一朵一朵的阳光

周海亮

七月的阳光直直地烘烤着男人的头颅,男人如同穿在铁扦子上的垂死的蚂蚱。他穿过一条狭窄的土路,土路的尽头,趴着一栋石头和茅草垒成的小屋。男人在小屋前站定,擦一把汗,喘一口气,轻轻叩响铁锈斑斑的门环。少顷,伴随着沉重的“嘎吱”声,一个光光的暗青色脑壳出现在他的面前。

忻州一中2014-2015学年高二下学期期中考试语文试卷及答案

忻州一中2014-2015学年度第二学期期中试题高二语文本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。

第Ⅰ卷共70分,第Ⅱ卷共80分,满分150分,考试时间为150分钟。

注意事项:1.答题前,考生务必用0.5mm黑色中性笔,将姓名、班级、准考证号填写在试题和答题卡上。

2.请把答案做在答题卡上,交卷时只交答题卡,不交试题,答案写在试题上无效。

第I卷阅读题甲必考题一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1-3题。

中国哲学家表达自己思想的方式人们开始读中国哲学著作时,第一个印象也许是,这些言论和文章都很简短,没有联系。

打开《论语》,你会看到每章只有寥寥数语,而且上下章几乎没有任何联系。

打开《老子》,你会看到全书只约有五千字,不长于杂志上的一篇文章。

可是从中却能见到老子哲学的全体。

习惯于精密推理和详细论证的学生,要了解这些中国哲学到底在说什么,简直感到茫然。

他们会倾向于认为,这些思想本身就是没有内部联系吧。

如果当真如此,那还有什么中国哲学,因为没有联系的思想是不值得名为哲学的。

可以这么说:中国哲学家的言论、文章没有表面上的联系,是由于这些言论、文章都不是正式的哲学著作。

照中国的传统,研究哲学不是一种职业。

每个人都要学哲学,正像西方人都要进教堂。

学哲学的目的,是使人作为人能够成为人,而不是成为某种人。

其他的学习(不是学哲学)是使人能够成为某种人,即有一定职业的人。

所以过去没有职业哲学家,非职业哲学家也就不必有正式的哲学著作。

在中国,没有正式的哲学著作的哲学家,比有正式的哲学著作的哲学家多得多。

若想研究这些人的哲学,只有看他们的语录或写给学生、朋友的信。

这些信写于他一生的各个时期,语录也不只是一人所记,所以它们不相联系,甚至互相矛盾,这是可以预料的。

以上所说可以解释为什么有些哲学家的言论、文章没有联系,还不能解释它们为什么简短。

有些哲学著作,像孟子的和荀子的,还是有系统地推理和论证的。

但是与西方哲学著作相比,它们还是不够明晰。

山西省忻州市高一下学期期中联考语文试题 Word版含答案.pdf

学校 姓名 联考证号 g 山西省忻州市2013-2014学年高一第二学期期中联考试题语文 本试题分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分。

满分150分,考试时间120分钟。

1~6小题、12~14小题为选择题,答案涂在答题纸相应位置上。

注意事项: 1.答题前,考生务必用黑色笔将学校名称、姓名、班级、考号填写在试题和上。

2.I卷 阅读题(70分) 一、现代文阅读(9分,每小题3分) 阅读下面的文字, 完成1—3题。

剪纸在中国是历史悠久、流传很广的一种民间艺术形式。

早在汉唐时,民间妇女就有使用彩帛和金银箔剪成方胜①、花鸟贴在鬓角的风尚。

后来逐步发展,在节日或庆典中,用色纸剪成各种花草、动物或人物等作为装饰,贴在窗户上的叫“窗花”,贴在门楣上的叫“门签”;也有用于礼品的装饰或刺绣的花样。

剪纸的内容很多,寓意很广:祥和的图案企望吉祥避邪;娃娃、莲花、葫芦等图案象征多子多福;而家禽家畜和瓜果鱼虫等剪纸,表现的内容与农民生活息息相关。

剪纸也有很强的地域特点:陕西窗花风格粗朴豪放,河北和山西剪纸秀美艳丽,宜兴剪纸华丽工整,南通剪纸秀丽玲珑。

我国目前发现最早的剪纸作品,是1967年在新疆吐鲁番盆地的阿斯塔那北朝墓群中,考古学家发掘的两张团花剪纸,它们采用的是麻料纸,都是折叠型祭祀剪纸,这一发现为我国的剪纸形成提供了实物佐证。

真正意义上的剪纸,应该是从纸出现以后开始的,汉代纸的发明无疑促使了剪纸的出现、发展与普及。

唐代剪纸处于大发展时期,现藏于大英博物馆的唐代剪纸,画面构图完整,表达一种天上人间的理想境界,显示了极高的手工艺术水平;民间出现的漏版印花板,是人们将厚纸雕刻成花版,把染料漏下印到布匹上,形成的美丽图案。

宋朝剪纸开始普及。

民间礼品习惯用剪纸作“礼花”,窗上习惯贴剪纸作“窗花”,还有用剪纸装饰灯彩茶盏等;江西吉州窑把剪纸作为陶瓷的花样,通过上釉、烧制使陶瓷更加精美;还有借鉴剪纸的形式,把驴、牛、马、羊等动物的皮雕刻成人物造型,发展成了另一种民间艺术——皮影戏。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

忻州一中2014-2015学年第二学期期中考试高一语文试题命题人:张俊芳本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。

第Ⅰ卷共70分,第Ⅱ卷共80分,满分150分;考试时间为150分钟。

注意事项:1.答题前,考生务必将自己的班级、姓名、考号等填涂在答题卡上。

2.请将各题答在相应位置,写在该题框外无效。

第I卷(阅读题共70分)一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1~3题。

清明节的人文精神清明节是我国民间重要的传统节日。

我国传统节日的形成与二十四节气有关。

记载了二十四节气的先秦古籍《逸周书·时训》中说道:“清明之日,桐始华。

”这里记载的节气不等于节日,节气是季节时序的标记。

而清明节气的重要特点是冬季即将过去,而春天已经降临。

这个时候人的活动要与物候相对应,将社会活动的节律与自然的时间进程有机地联系在一起。

我国传统的清明节大约始于周代,已有大约两千五百多年的历史。

清明最开始是一个很重要的节气,清明一到,气温升高,正是春耕春种的大好时节,故有“清明前后,种瓜点豆”“植树造林,莫过清明”的农谚。

学术界认为清明节的起源与寒食节有关。

关于寒食节的起源有各种说法。

有的学者认为由纪念介子推起,推而广之要祭拜自己的祖先。

后来,由于清明节和寒食节的日子接近,而寒食节是民间禁火的日子,渐渐地,寒食与清明就合二为一了。

唐玄宗在公元732年颁布诏书曰:“寒食上坟,礼经无文,近代相传,浸以成俗。

”现在寒食节在某些地区已经消失,而清明节已经成为一个独立的节日流传至今。

我国的传统节日都有贵人伦、重亲情的特点,春秋祭祀,以时思之,春秋祭祖,符合人们春祈秋报的心理。

中华民族自古以来就有祭祖敬祖的传统,尊重祖先,尊重祖先创造的优良传统,这是中华民族的美德。

这种传统已经积淀为一种民俗文化心理,成为人们的集体意识。

清明节的习俗又与现在消失了的节日上巳节有关。

农历三月三日的上巳节有两个活动内容:一是人们在春天到来之时到野外踏青嬉戏;一是招魂续魄,召唤亲人的亡魂,也召唤自己的魂魄回归。

随着原始信仰的淡化,上巳节演变成了春游,上巳节消失了,这个文化因子在清明节中得到充分的体现。

人们在节日里踏青郊游,尽享春光。

或家族合欢,或交友团聚,总之在密切人与人之间的关系,增加凝聚力。

清明节的另一项民俗活动是插柳,清明节的又一个说法叫“插柳节”。

插柳有多种形式:有的插在家里的门楣上,有的戴在头上。

民间有“清明不戴柳,死后变黄狗”“清明不插柳,红颜变皓首”的说法。

柳枝插在门楣上,其文化含义在于辟邪除灾,民间认为这样做是图个吉利。

另外柳枝插在门楣上,还有意味着家庭兴旺的文化含义。

而把柳插在头上,为的是求生保健,青春永驻。

中国人喜柳爱柳,柳树是旺盛的生命力的象征。

我国传统的节日不仅在节气的选择上与自然界的变化合拍,而且人们的活动也适应季节、气候、物候的变化。

追求人与自然的和谐是传统节日又一主题。

经过历史的演变,现代的清明节主要的民俗活动是扫墓和植树。

这是传统继承中的变异。

但是无论如何变异,都存在着古老的文化因子。

农历节日及其习俗是几千年文化积累的结果,民众习惯用它们来表现自己心中的价值,走过有意义的人生历程,这种价值与文化形态的契合是很难改变的。

清明节是中国民众共享的文化,是中华民族的集体记忆。

保护和弘扬清明节文化,可以增加民众的文化认同意识,成为构建和谐社会的精神财富。

1.下列不能体现清明节所包含的人文精神的一项是A.社会活动节律与自然的时间进程有机地结合在一起。

B.在清明节,人们拜祭自己的祖先,体现了贵人伦、重亲情的特点。

C.清明节继承了上巳节的一些传统,人们在清明节踏青郊游,尽享春光。

D.在现代生活中,清明节的主要活动是扫墓和植树。

2.下列关于清明节起源的说法正确的一项是A.清明节的起源不仅与寒食节有关,而且与古代已消失的上巳节有关。

B.清明最开始是一个节气,后因与寒食节日子接近,而渐渐合二为一,形成了一个节日。

C.清明节起源于寒食节,由纪念介子推开始,推而广之要拜祭自己的祖先。

D.古人在插柳节那天在门楣和头上插柳祈福,这一习俗也是清明节的起源之一。

3.下列各项表述不符合原文意思的一项是A.“清明之日,桐始华”,古籍用极为简练的文字说出了清明的节气特点。

B.扫墓和植树是现代的清明节的主要民俗活动,这是传统继承中的变异。

C.古人常在农历三月初三那天到野外招魂续魄,后演变成踏青郊游,上巳节因此消失。

D.在现代社会,那些积淀着民族文化的传统节日需要得到进一步的保护,使之成为我们共同的精神财富。

二、古诗文阅读(36分)(一)文言文阅读(19分)阅读下面的文言文,完成4~7题。

李疑者,居通济门外,闾巷子弟执业①造其家,得粟以自给。

故贫甚,然独好周.人急。

金华范景淳吏吏部,得疾,无他子弟。

人殆之,不肯舍。

杖踵疑门,告曰:“我不幸被.疾,人莫舍我。

闻君义甚高,愿假榻。

”疑许诺,延就坐,汛室②,具床褥炉灶居之。

征医师视脉,躬为煮糜炼药,旦暮执手问所苦。

既而疾滋甚,不能起,溲矢污衾席,臭秽不可近。

疑日为刮摩浣涤,不少见颜面。

景淳流涕曰:“我累君矣。

恐不复生,无以报厚德,囊有黄白金四十余两,在故旅邸,愿自取之。

”疑曰:“患难相恤,人理宜尔,何以报为!”景淳曰:“君脱.不取,我死,恐为他人得,何益?”疑遂求其里人偕往,携而归,见面发.囊,志其数而封识之。

数日,景淳竟死,疑出私财,买棺殡于城南聚宝山。

举所封囊寄其里人家,往书召其二子至。

及二子至,取囊按籍而还之。

二子以半馈,却弗受,反赆以货,遣归。

平阳耿子廉械逮至京师,其妻孕将育,众拒门不纳,妻卧草中以号。

疑问故,归谓妇曰:“人孰无缓急,安能以室庐自随哉!且人命至重,倘育而为风露所感,则母子俱死。

吾宁舍之而受祸,何忍死其母子?”俾妇邀以归,产一男子。

疑命妇事之如疑事景淳,逾月,始辞去,不取其报。

人用是多疑名,士大夫咸喜与疑交,见疑者皆曰:“善士,善士!”疑读书为文亦可观,尝以儒举,辞不就,然其行最著。

太史氏曰:“吾与疑往来识其为人非有奇伟壮烈之姿也而其所为事乃有古义勇风语曰举世混浊清士乃见。

吾伤流俗之嗜利也,传其事以劝焉。

”(选自宋濂《文宪集·李疑传》):①执业:指捧书求教,犹言受业。

②汛室:汛,洒水汛室,指打扫房间。

4.下列语句中,加点的词解释不正确的一项是(3分)A.故贫甚,然独好周.人急周:接济,救济B.我不幸被.疾,人莫舍我被:遭受C.君脱.不取,我死,恐为他人得脱:推脱D.见面发.囊,志其数而封识之发:打开5.下列为文中划波浪线的句子断句最恰当的一项是(3分)A.吾与疑往来识其为人/非有奇伟/壮烈之姿也/而其所为/事乃有古义勇风/语曰/举世混浊/清士乃见B.吾与疑往来/识其为人非有奇伟壮烈之姿也/而其所为事/乃有古义勇风语/曰举世混浊/清士乃见C.吾与疑/往来识/其为人非/有奇伟壮烈之姿也/而其所为事乃有古义勇风/语曰举世混浊/清士乃见D.吾与疑往来/识其为人/非有奇伟壮烈之姿也/而其所为事乃有古义勇风/语曰/举世混浊/清士乃见6.下列对文章内容的理解和分析,不符合文意的一项是(3分)A.李疑以教书为业,生活清贫,常常急人之急,借此来供养自己。

B.范景淳深受感动,并且感恩图报,一定要把自己的钱财送给恩人。

C.李疑不顾自己可能受祸的后果,坚持收留一位孕妇,并事后不要报答。

D.文章作者有感于世俗的唯利是图,鼓励人们向善,因此写了本文。

7.翻译划线句。

(10分)(1)疑曰:“患难相恤,人理宜尔,何以报为!”(5分)(2)人孰无缓急,安能以室庐自随哉!且人命至重,倘育而为风露所感,则母子俱死。

(5分)(二)古代诗歌阅读(11分)阅读下面这首诗,完成8~9题。

蜀相杜甫丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

注:①蜀相:指三国时蜀国丞相诸葛亮。

②锦官城:古代成都的别称。

③柏森森:柏树长得高大而茂密。

③黄鹂:黄莺。

④三顾:指刘备三顾茅庐见诸葛亮事。

⑤两朝:指刘备、刘禅父子两朝。

⑥开济:开创基业,匡济艰危。

⑦出师未捷:诸葛亮曾五次出兵攻魏,建兴十二年(234),与魏司马懿在渭南相拒百余日,病死于五丈原军中。

8.请赏析“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”。

(5分)9.这首咏史怀古诗抒发了哪些思想感情?(6分)(三)名篇名句默写(6分)10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)西当太白有鸟道,。

(李白《蜀道难》)(2) ,百年多病独登台。

(杜甫《登高》)(3)东船西舫悄无言,。

(白居易《琵琶行(并序)》)(4) ,蓝田日暖玉生烟。

(李商隐《锦瑟》)(5)故不积跬步,;不积小流,无以成江海。

(《荀子·劝学》)(6)师者,。

(韩愈《师说》)三、文学类文本阅读(25分)11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。

距离安晓斯接到儿子从那座大城市打来的电话,张叔和张婶就没睡好过。

儿媳生了个大胖孙子,这在农家可是大事。

说啥也得去看看我们那大胖孙子。

张叔和张婶没事就唠叨这话题。

儿子张晖真争气。

大学毕业后,顺利在城市找到了一份不错的工作。

听说那个城市很大,距离张叔和张婶有五百多公里。

工作了一年多时间,儿子就报喜来了。

说在那个城市找了个对象,叫楚雪,家里就她一个女儿,条件很不错。

张叔就说,那我和你妈去看看,替你把把关。

张晖就说爸妈你们别来了,这么远的路,回头我带她回老家一趟。

张叔和张婶就一直等啊等,到底没等来。

终于等来消息了。

是儿子准备结婚的消息。

张叔和张婶就告诉儿子准备去一趟。

儿子说,爸妈你们别来了,回头我带她回老家一趟好了。

还有,把咱家的旧房子拆了再盖一次,人家是城里的姑娘,回去也得有个干干净净的地方不是?从此,张叔和张婶比以往起得更早,睡得更晚。

张叔还一咬牙,卖了猪粜了粮食,就拆了旧房盖了新房,还更换了所有的家具。

儿子电话来了,说结婚就不回去了,楚雪家把啥东西都准备好了,房子、车子也都买好了,不用咱家花钱。

张叔不听,那咋行,咱必须得拿点钱。

两天后儿子打来电话,楚雪家把在地下停车场买车位的事让给咱了,爸妈你们就寄五万元钱好了。

后来,张叔和张婶才知道,他们花五万元购买的车位,实际上就是用白漆画的一个长方形框。

儿子终于打来电话,说结婚日子定下了。

楚雪家里人说,路太远,爸妈你们就别过来了。

结过婚,我抽时间带楚雪回去一趟。

张叔和张婶就在家里等。

每天,老两口除了干农活儿,回到家就开始收拾房间,扫啊擦啊,虽然累点,可是心里很高兴。

儿子终于又打来电话了。

火车票儿子都给买好了。

张叔和张婶就按儿子说的,怎么到车站去取票,怎么坐车,怎么出站,在哪等,都一一记下了。

坐在火车上,张叔和张婶兴奋得没法说,张婶就提醒张叔,别忘了那两个红包。

听着火车上来回吆喝的卖饭声,他们只是喝一口从家里带来的凉开水。

下了车,儿子已经在出站口等了。