甲骨刻辞_索_字释说

黄组甲骨刻辞选片

7.第244片,从有"牢"来看,也应是祊祭卜辞。原释文为:"...卜,贞...不【其】牢。"

其中"不"应为"宗"之误,祊祭卜辞中有些宗写成此形,如《合集》36078(此例亦见于注1)。黄组中的"不"均作""形(H36427),没有如宾组般做""形的,因此此字释??。

《国博》编号 著录情况 质料 内容 《国博》237 腹甲 祭祀王 《国博》238 腹甲 祭祀王 《国博》239 腹甲 祭祀祊祭 《国博》240 腹甲 祭祀祊祭 《国博》241 腹甲 祭祀祊祭 《国博》242 腹甲 祭祀祊祭 《国博》243 腹甲 祭祀祊祭 《国博》244 腹甲 祭祀祊祭 《国博》245 《合集》36545 骨 卜月 《国博》246 《合集》36347 骨 征伐 《国博》247(不全) 《合集》38130 骨 天气 《国博》248 《合集》37364,《补编》11295部分 骨 田猎 《国博》249 腹甲 卜夕 《国博》250 《合集》35588 骨 卜旬 《国博》251 骨 卜旬 《国博》252 《合集》38868 腹甲 卜夕 《国博》253 《合集》38830,《补编》12456 腹甲 卜夕 《国博》254 《补编》12569 背甲 卜夕 《国博》255 《补编》12215 背甲 卜夕 《国博》256 龟版 卜夕 《国博》257 骨? 卜夕 《国博》258 骨 卜夕 《国博》259 龟版 祭祀王

本文收稿日期为2008年2月15日

本文发布日期为2008年2月15日

1常玉芝:《祊祭卜辞时代的再辨析》,《商代周祭制度》,北京:中国社会科学出版社,1987年,321页。

汉字的五种起源说

汉字的五种起源说人类有了语言,就可以积累知识,形成文化。

有了文字,就可以记录语言、交流信息。

语言把人和动物区分开来,文字把人类社会的原始阶段和文明阶段区分开来。

文字更打破了语言在时间上和空间上的限制,将语言传送到远方,扩大了语言的交际功用。

有关汉字起源的说法繁多,有结绳说、八卦说、河图洛书说、仓颉造字说和图画说等。

结绳说《北史·魏本纪》说:北朝魏的先世“射猎为业,淳朴为俗,简易为化;不为文字,刻木结绳而已。

”记录了原始社会部落或中国一些少数民族,在文字出现之前,以结绳记事的方法,把战争、猎获、会盟、选举、庆典、联姻、生育、疾病和灾害等大大小小的事件记录下来。

过去亦有学者据《周易·系辞下》“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。

”的论说,推断“文字起源于结绳”。

八卦说孔安国《尚书》序(属伪作,但年代甚古)里说:“古者庖牺氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。

”《易纬·干·凿度》认为:干卦,天字的古文;坤卦,地字的古文;离卦,火字的古文;坎卦,水字的古文;巽卦,风字的古文;震卦,雷字的古文;艮卦,山字的古文;兑卦,泽字的古文。

河图洛书说《易·系辞上》:河出图,洛出书,圣人则之。

《河图·玉版》:仓颉为帝,南巡狩,发阳虚之山,临于元扈洛•I之水,灵龟负书,丹甲青文,以授之。

“图”、“书”出自河洛,其事何其神秘!神秘主义正是此说的一大特点。

虚而言之,可以理解为图画与书录,实而言之,可以理解为《易经》与《尚书》。

《辞海》“河图洛书”条下说:传说伏羲氏时,有龙马从黄河出现,背负“河图”;有神龟从洛水出现,背负“洛书”。

伏羲根据这种“图”、“书”画成八卦,就是后来《周易》的来源。

一说禹治洪水时,天帝赐给他以《洪范九畴》(《尚书·洪范》),刘歆认为《洪范》即洛书。

揭开此说的神秘面纱,不难发现,它真实的核心就是算数,能对照“九宫”算法。

甲骨文

汉字的鼻祖

从甲骨上的文字看,它们已具备了中国书法的 用笔、结字、章法三要素。其用笔线条严整瘦 劲,曲直粗细均备,笔画多方折,对后世篆刻 的用笔用刀产生了影响。从结字上看,文字有 变化,虽大小不一,但比较均衡对称,显示了 稳定的格局。从章法上看,虽受骨片大小和形 状的影响,仍表现了镌刻的技巧和书写的艺术 特色。“甲骨书法”现今已在一些书法家和书 法爱好者中流行,就证明了它的魅力。

甲骨文简介

甲骨文主要指殷墟甲骨文,又称为“殷墟文 字”、“王八担”、“殷契”,是殷商时代刻 在龟甲兽骨上的文字。19世纪末年在殷代都城 遗址被今河南安阳小屯发现,继承了陶文的造 字方法。是中国商代后期(前14~前11世纪) 王室用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨 上的文字。它是中国已发现的古代文字中体系 较为完整的文字。甲骨文于1898年为古董商、 金石学家所识别,之后在殷墟(河南安阳小屯村) 大规模挖掘,有大量的龟甲兽骨出土,加上别 地的零星采集,至今已收集十几万片,其中单 篇文章最长

青铜器是由青铜(红铜和锡的合金)制成的各 种器具,诞生于人类文明的青铜时代。由于青 铜器在世界各地均有出现,所以也是一种世界 性文明的象征。最早的青铜器出现于约5000年 到6000年间的西亚两河流域地区。苏美尔文明 时期的雕有狮子形象的大型铜刀是早期青铜器 的代表。青铜器在2000多年前逐渐由铁器所取 代。中国青铜器制作精美,在世界各地青铜器 中堪称艺术价值最高。中国青铜器代表着中国 在先秦时期高超的技术与文化。

鸮尊

介绍

甲骨文主要发现于河南安阳殷墟,迄今为止发掘出存世的大约有15.4万片刻有文 字的甲骨。其中大陆收藏的有97600多片,台湾收藏的有30200多片,香港有89片, 因战争和商业因素流散到海外日本、美国、英国、加拿大、法国、前苏联、德国、 瑞士、比利时、荷兰、瑞典等12个国家有26700多片。其中日本在侵略中国时曾有 组织地在殷墟盗掘,因此收藏最多,有12000多片。目前世界上有500多位学者专 门研究甲骨文,发表专著有2000多篇。 商周非常迷信,商周王常用甲骨占卜吉凶,并将占卜的事情、时日和结果等刻在 上面,故甲骨文字也称卜辞。内容涉及政治、经济、军事、气候、习尚等许多方 面,是研究当时历史的重要资料。 甲骨文大约有4500个单字,已解读的有三分之一左右。根据研究,甲骨文中已经 使用了象形、指事、会意、形声的汉字造字法。在字义的使用上可以明显看出假 借方法。形声字占25%左右。今天,形声字占90%左右。 甲骨文和是汉字成熟的标志,和楔形文字、象形文字一样属于表意文字,也是目 前世界上唯一使用的一种表意文字的前身。它的书写材料一般为龟骨、牛肩胛骨, 也可以刻在墙壁,木器,石器等处,有刀刻的,也有朱书、墨书的。中国古代长 期存在,春秋后期汉字脱离甲骨形态,逐渐不被认知,但是一般会被当做“龙骨” 卖给药材商做药材之用。直到1899年(清光绪25年),在一个偶然机会里由金石学家 王懿荣发现被考证为商周遗物。 民国初年经董作宾先生的研究整理,将收集到的甲骨文分为五期:盘庚武丁时代、 祖庚祖甲时代、禀辛康丁时代、武乙文丁时代、帝乙帝辛时代。郭沫若在研究了 甲骨文以后,认为甲骨文从初创到成熟,起码要经历1500年以上。

甲骨之王——精选推荐

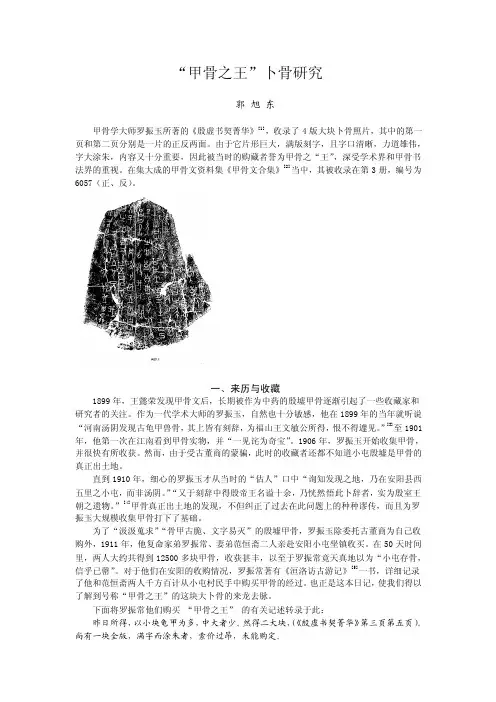

“甲骨之王”卜骨研究郭旭东甲骨学大师罗振玉所著的《殷虚书契菁华》[1],收录了4版大块卜骨照片,其中的第一页和第二页分别是一片的正反两面。

由于它片形巨大,满版刻字,且字口清晰,力道雄伟,字大涂朱,内容又十分重要,因此被当时的购藏者誉为甲骨之“王”,深受学术界和甲骨书法界的重视。

在集大成的甲骨文资料集《甲骨文合集》[2]当中,其被收录在第3册,编号为6057(正、反)。

一、来历与收藏1899年,王懿荣发现甲骨文后,长期被作为中药的殷墟甲骨逐渐引起了一些收藏家和研究者的关注。

作为一代学术大师的罗振玉,自然也十分敏感,他在1899年的当年就听说“河南汤阴发现古龟甲兽骨,其上皆有刻辞,为福山王文敏公所得,恨不得遽见。

”[3]至1901年,他第一次在江南看到甲骨实物,并“一见诧为奇宝”。

1906年,罗振玉开始收集甲骨,并很快有所收获。

然而,由于受古董商的蒙骗,此时的收藏者还都不知道小屯殷墟是甲骨的真正出土地。

直到1910年,细心的罗振玉才从当时的“估人”口中“询知发现之地,乃在安阳县西五里之小屯,而非汤阴。

”“又于刻辞中得殷帝王名谥十余,乃恍然悟此卜辞者,实为殷室王朝之遗物。

”[4]甲骨真正出土地的发现,不但纠正了过去在此问题上的种种谬传,而且为罗振玉大规模收集甲骨打下了基础。

为了“汲汲蒐求”“骨甲古脆、文字易灭”的殷墟甲骨,罗振玉除委托古董商为自己收购外,1911年,他复命家弟罗振常、妻弟范恒斋二人亲赴安阳小屯坐镇收买。

在50天时间里,两人大约共得到12500多块甲骨,收获甚丰,以至于罗振常竟天真地以为“小屯存骨,信乎已罄”。

对于他们在安阳的收购情况,罗振常著有《洹洛访古游记》[5]一书,详细记录了他和范恒斋两人千方百计从小屯村民手中购买甲骨的经过。

也正是这本日记,使我们得以了解到号称“甲骨之王”的这块大卜骨的来龙去脉。

下面将罗振常他们购买“甲骨之王”的有关记述转录于此:昨日所得,以小块龟甲为多,中大者少。

甲骨文中的结绳符号(三):糸字符及以其为结构的甲骨文

甲⾻⽂中的结绳符号(三):⽷字符及以其为结构的甲⾻⽂下⾯解释甲⾻⽂中的另外⼀个结绳符号:⽷字符。

请看上表的第四⾏。

⽷是打着绳结的绳⼦,也是结绳。

与其他结绳符号不同的是,⽷是⾮常形象的,看起来就象⼀条绳⼦。

尽然⽷看起来很像⼀条绳⼦,其字形来源也是对结绳的象形,那么⽷字是否就是象形⽂字呢?答案是否定的。

原因是结绳本⾝也是符号,⽽⾮⼀般的物。

⽷字尽管是对绳⼦的象形,但是,⽷是符号,结绳也是符号,这个符号形成的过程不是从物到符号,⽽是从符号到符号。

因此,⽷是借、符⽂字,结绳⽂字,⽽⾮象形⽂字。

先来看甲⾻⽂兹和滋,滋为滋加了⼀个⽔,其实两个字内涵是相同的,都要滋⽣之义。

兹⽅甲⾻字形为两个⽷,两个⽷就是两根结绳,两个结绳就是⼀份契约。

作为契约,兹的滋⽣之义,有两重。

第⼀重是狭义的,就是代表债权的右绳所具备的滋⽣利息的能⼒,滋⽣是指滋⽣利息。

这种狭义的滋⽣仅仅有利于债权⼈,对债务⼈似乎是⼀种损失,因为他要付利息给债权⼈。

第⼆重滋⽣则是⼴义的,即合作双赢,尽管债权⼈最后付出了利息,但是,通过借⼊资产,他的收益要⼤于所⽀付的利息。

即对契约双⽅都滋⽣、增益了利益。

兹的甲⾻字形的内涵,与⾃、⼦的甲⾻字形内涵是⼀致的(见上表第六⾏)。

请注意,读⾳也基本相同。

⼦的其中⼀种甲⾻字形为凡上多⼀竖。

凡是⼀对相同的结绳,也是契约,那⼀竖,就是从对结绳,这份契约中所滋⽣的利息。

⾃的甲⾻字形与⼦基本相同,只是两侧结绳做了稍稍的变形。

其义项更强调利息的来源,即利息⾃哪⾥来。

利息最终是从左绳来,即从借款⼈那⾥来。

因此,⾃的重⼼在左绳。

在前⾯我们已经指出,古代的⼈是很谦卑、谦虚的,凡是称呼⾃⼰的词汇,都是谦称,⼀般与代表债务⽅的左契、左绳有关,称呼别⼈、对⽅的,在都是尊称,⼀般与代表债务的右契、右绳有关。

“⾃”这个字的字源实际就是结绳之左绳,因此被⽤来指称“⾃⼰”。

事实上,“⼰”的字源也是左绳,“我”则是与左契有关。

这些我以前的⽂章都有提及,后⾯也会继续分析。

索字的演变过程

索字的演变过程嘿,咱今儿个就来聊聊“索”字的演变过程,这可有意思啦!你看啊,“索”这个字,最初它长啥样呢?那得回到古老的甲骨文时代去瞧瞧。

那时候的“索”呀,就像是几股绳子缠绕在一起,可不就是在形象地表达绳索嘛!就好像我们生活中常见的那些粗粗细细的绳子,把它们拧巴在一起的样子。

随着时间慢慢推移,到了金文时期,“索”字有了一些变化,但还是能明显看出绳索的模样。

这就像是一个人的成长,虽然会有些改变,但本质还是那个他呀!再后来到了篆书、隶书、楷书,“索”字的形态逐渐稳定下来,但依然保留着那股绳索的韵味。

这多像我们的传统文化呀,历经岁月的洗礼,却始终有着它独特的魅力。

想想看,绳索在我们的生活中多重要啊!古代的时候,人们用绳索来捆绑东西、拉拽重物,没有绳索好多事儿都干不了呢!这“索”字不就像是我们生活中的一个小缩影嘛,从古老的时代一直陪伴着我们走到今天。

它就像是一个无声的见证者,见证了人类文明的一步步发展。

从简单的捆绑工具,到后来代表着各种含义,比如探索、索取。

这不就像我们人类一样嘛,从最开始的为了生存而努力,到后来不断地去追求更多的东西。

而且啊,“索”字在不同的语境中还有着不同的意思呢!有时候它代表着一种积极主动的态度,比如我们去探索未知的领域;有时候又好像带着那么一点点贪心的感觉,像索取太多东西。

这多有趣呀,一个字能有这么多的含义和变化。

你再想想,我们的汉字多神奇呀!就这么一个小小的“索”字,居然蕴含着这么多的故事和历史。

它就像一个藏着无数秘密的小盒子,等待着我们去打开,去发现里面的奇妙之处。

咱可不能小瞧了这些汉字呀,它们可都是我们老祖宗留给我们的宝贵财富呢!每一个字都有着它独特的来历和意义,就像“索”字一样,从古老的时代一路走来,带着历史的痕迹,也带着我们对过去的怀念和对未来的期待。

所以呀,我们得好好爱护这些汉字,珍惜它们所承载的文化和历史。

让我们一起继续探索汉字的奥秘,感受它们的魅力吧!这“索”字的演变过程,不就是一个很好的例子嘛,让我们看到了汉字的源远流长和博大精深。

甲骨文的由来

甲骨文的由来甲骨文是商朝(约公元前17世纪-公元前11世纪)的文化产物,距今约3600多年的历史。

商代统治者迷信鬼神,其行事以前往往用龟甲兽骨占卜吉凶,以后又在甲骨上刻记所占事项及事后应验的卜辞或有关记事,其文字称甲骨文。

什么叫甲骨文?所谓甲,就是龟甲;骨,主要指兽骨。

古人迷信,常用甲骨占卜凶吉。

占卜以后,往往在甲骨上面写刻或占卜有关的记事文字,这便叫做“甲骨文字”,简称为“甲骨文”。

这种文字还有其他许多种叫法。

如“龟甲文”、“龟版文”、“契文”、“甲骨刻文”。

“甲骨刻辞”、“贞卜文”、“卜辞”、”“殷虚书契”等等.但自从陆懋德于1923年发表《甲骨文之历史及其价值》之后,便约定俗成,多数学者统称“甲骨文”了。

这种文字真实地记录了中华民族的早期历史进程,它和古代埃及的纸草文书、巴比伦的泥版文字以及印第安人的玛雅文字一样,是整个人类的文化瑰宝。

如今,甲骨文学已成为一个独立的学科。

甲骨文虽是我国3000年之前的文字,但人们亲眼看到这种古老的文字实物距今却还不到100年,而且围绕着谁是最早的发现者以及何人将其断定为商代遗物,展开了饶有趣味以至成为一桩尚未了结的遗案。

说到甲骨文的发现,有人或许会不加思索地想起这样一个流传很广的故事:清朝末年,确切地说是1899年,北京有个叫王懿荣的官员患病,遂清太医诊治。

太医给他开了一张处方,其中一味药是“龙骨”。

王懿荣马上打发家人到宣武门外菜市口达仁堂购药。

药拿回家后,王懿荣逐一审视,当他无意间发现“龙骨”上刻有一种和篆文相似的文字时,禁不住大吃一惊。

因为,王懿荣是一个造诣颇深的金石学家,他意识到这种文字肯定有价值。

于是,寻根剖底,查明来历,又专门派人到那家药铺中将带有文字的“龙骨”以每字2两银子的高价全数买下来。

至此,举世闻名的甲骨文就在这一纯属偶然的机会中重见天日了。

王懿荣真是第一个发现甲骨文的人吗?有的学者根据那个雅趣的故事认定王懿荣就是甲骨文的最早发现者。

王守信在1981年出版的《建国以来甲骨文研究》一书明确表示:“王懿荣不仅第一个发现了甲骨文,而且还首先将其时代断为商代”。

中国考古最早甲骨文

中国考古最早甲骨文甲骨文,又称“契文”、“甲骨卜辞”、殷墟文字或“龟甲兽骨文”。

是中国的一种古代文字,下面由店铺为大家整理的中国考古最早甲骨文,希望对大家有帮助!中国考古最早甲骨文四千三百多年前的帝喾摄政甲骨文,可谓中国现存最早的甲骨文实物。

甲骨文记载着帝喾八十八岁时的摄政宣言,帝喾退居二线,由其子挚代天子行政,黄帝王朝国家中央权力的颠峰,二日并存。

该甲骨文来自山东南部兰陵地区民间收集,残存部分高22cm宽14cm,上面留存古25个方块文字和一鸟图形。

与商代甲骨文曲线弧形字体相比,该甲骨文字更显古朴原始。

中国的像形文字,发展到现代正体字的横平竖直,返古归真得其古代自然美的真传,此甲骨文就是明证。

甲骨文最上面二字,二和十二,合成二十二。

二十二,在中国历法天干地支表中是“乙酉”,十二属相中“酉”是鸡年,古帝王自负天上飞鸟。

鸟形图腾,是黄帝时代帝喾的徽记。

古籍中,称帝喾为鸟夷的始祖太暭。

此甲骨文佐证,帝喾登位天子的元年,是乙酉鸟年。

天干地支时间计数法,简称干支历,是中华民族对人类文明历史最大的发明贡献。

天干十循环计数,地支十二循环计数,干支结合六十循环计数,对人类多方面的文明生活,产生深远影响。

中华民族发明使用干支历法的纪首元年,第一甲子年,距离公元2007年,已经有7284年历史。

这就是《全编》推崇区别于公元历的天干地支中元历法。

甲骨文上,帝喾鸟图腾图形面东而立。

这里按地图习惯东为左上。

鸟图形下面,东第二排第三、四字,是数字五十、十三,合称五十三。

《全编》显示,帝喾五十三年是八十八岁,这是一个需要休养的年龄。

不少古代帝王在这个年龄上下,选择退休,由接班人代行天子政。

身体好时退而不休,巡狩照常进行。

从本甲骨文知道,在帝尧高龄退居二线,贤让帝舜,前面有一个模范榜样,是帝喾。

又查《全编》,颛顼九十二岁时退摄,帝喾代行天子政。

相比较,颛顼退休摄政年龄最大。

古时候环境自然没有污染,人的寿命长。

帝王工作年龄能达到八、九十岁左右,从人类环境保护意义来说,可以令现代的国家元首们羡慕不已。

殷墟甲骨语词汇释

殷墟甲骨语词汇释殷墟甲骨语词汇释殷墟甲骨是中国历史上发现的一种重要的古文字材料,也是研究中国古代文字起源和发展的重要依据之一。

殷墟甲骨文字的破解对于研究古代历史、文化、社会等方面都有着重要的价值。

下面将对一些殷墟甲骨语词汇进行释读,以加深对这些古代文字的了解和认识。

1. 江:甲骨文中,江字的形状与现代汉字有很大的不同。

它由两个部分组成,上面是一条弯曲的弧线,下面是两条平行的直线。

据研究者推测,江字可能表示一条弯曲的流动,与江河等大水系相关。

在古代社会中,江字可能被用来描述或标志河流、湖泊等地理要素。

2. 牛:牛字是殷墟甲骨中出现频率最高的字之一,也是一个重要的象形文字。

牛字的形状与现代汉字相似,有一个牛头和一个牛身组成。

从古代社会的角度来看,牛是人们生活中的重要动物,用来耕种、运输和供食。

因此,牛字可能用来表示与农业生产相关的事物。

3. 山:山字在甲骨文中有多种变体,但它们都有一个共同的要素,即三个尖角的形状,形似一座山峰。

山字在古代中国的文化中具有很高的地位和象征意义,代表了力量、威严和壮丽等特点。

因此,山字可能用来描述山脉、山岳等自然要素,也可能用来表示与力量、威严等相关的事物。

4. 羊:羊字是另一个在甲骨文中频繁出现的字,它也是一个重要的象形文字。

羊字的形状与现代汉字相似,有一个头部和一个身体组成。

在古代社会中,羊是人们生活中重要的养殖动物,用来供食、取暖和制造工具。

因此,羊字可能用来表示与畜牧业相关的事物。

5. 人:人字在甲骨文中的形状与现代汉字相似,通常由头、身体和两条腿组成。

人字是一个非常基本的象形文字,代表了人类。

在古代社会中,人是最重要的社会生产力,也是社会生活的基本单位。

因此,人字可能用来表示人类相关的事物,如人名、人群、人口等。

通过以上对殷墟甲骨语词汇的释读,我们可以初步了解到这些古代文字所代表的象征意义和相关事物。

殷墟甲骨作为我国古代文字的重要遗存,为我们研究古代文化、历史和社会提供了重要的线索。

中国古代书籍制度的发展

中国古代书籍制度的发展中国古代书籍制度的发展书籍是记载和传播文化知识、供人们学习或查阅的工具。

在我国悠久辉煌的古代文明中,书籍产生的时代很早,有漫长的发展历史。

不同时期的书籍,由于所用材料及样式的不同,形成各异的书籍制度。

概括而言,我国古代书籍制度主要分为三大类,即简牍制度、卷轴制度和册页(叶)制度。

这三种书籍制度大体上代表不同的历史时期,但也有交叉。

至于商周的甲骨刻辞、铜器铭文及后来的石刻碑文,虽然也有学者认为是古代的书籍,但甲骨和青铜器并非书籍的写刻材料,刻辞和铭文也并不以传播文化知识为目的,所以都不能算是书;碑石虽然有铭刻经典或诗文的,但并不能像普通书籍那样流传,而且往往出于不同的动机,只能算是一种特殊的形式,所以也可略而不论。

第一节简牍制度一、简牍的起源和历史简,是指竹木制成的简册;牍,是指木制的版牍。

竹木是我国最早的书籍材料。

用竹木制成的简册,从古文字学和历史文献考察,可以肯定商代就已存在。

商代甲骨文中有“册”字,也有“典”字。

东汉许慎的《说文解字》引庄都说:“典,大册也。

”今人认为象以手捧册置于架上。

从甲骨文还知道,商代已把史官称为“作册”,所以早期文献《尚书》中,有“王命作册”、“命作册度”等语。

《尚书·多士》篇还说:“惟殷先人,有册有典。

”这都是商代已使用简册的证明。

至于版牍,文献记载周代已使用。

《周礼·司书》说:“掌邦人之版”;《司民》说:“掌民之数,自生齿以上皆书于版”等等。

可能由于年代久远,朽蠹殆尽,商周的简牍至今没有实物发现。

目前在考古发掘中出土的简,最早的属战国前期,如1978年湖北随县擂鼓墩1号墓发现的楚简(年代为前433年);版牍最早的属战国晚期,有1975年在湖北云梦县睡虎地4号秦墓发现的两件木牍家信(时间约前223年)和1979至1980年四川青川郝家坪50号墓发现的秦牍。

当然,商周的简牍典册,最初还不等于后世的书籍。

最早的典册都是史官的著作,内容大多是统治者言行的记录。