清华大学:城市水环境整治水体修复技术的发展与实践培训资料

水环境修复原理与技术共138页

60、生活的道路一旦选定规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生

56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿

水环境修复原理与技术

36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特

38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯

水体修复技术PPT课件

高效微生物固定化技术

指将经过培养的高效率微生物或酶或菌藻共生群 落限制在特定的材料区域内部,达到提高微生物或酶 的浓度,创造有利的生物代谢环境,有效减少微生物 流失并使固液容易分离的目的。该类技术主要用于治 理富营养化水体。

河道修复技术

• 主要针对由于地表活动、水利工程建设、采矿等活动造

成的河流空间结构改变而进行的修复。这些河流空间结构 的变化包括:泥沙负荷改变、河流直线化、非连续化、河 道纵比降和断面形状变化等。

水生态修复技术应用现状

水生态修复技术是生态工程技术的一个分支,其 基本含义是根据水生生态学及恢复生态学基本原 理.对受损的水生态系统的结构进行修复,促进良性 的生态演替.达到恢复受损生态系统生态完整性的一 种技术措施。

根据水生态系统所受胁迫的主要类型进行分类: 大体可划分为两类。

水生态修复技术

生物生态方法治理和修复受污染水体的技术

haha

以土地为处理设施,利用土壤一植物系 统的吸附、过滤和净化作用以及自我调控 功能,达到某种程度的净化水的目的。对 于有机物尤其是有机氯和氨氮具有较好的 去除效果。

河流生物修复与河流生态修复的异同

1. 目标和对象不同:河流生物修复的对象是水质;目标是改善河流水生生物 生存、生活和繁衍、发展的水质条件。而河流生态修复的对象是水生生物生 存和发展的整个环境,包括水量、水质、水位、流速、水深、水温、水面宽 度,涨水、落水时间,以及产卵场、越冬场、育肥场、回游通道的修复或恢 复等等;目标是为水生生物或特有的生物种群提供良好的生存和发展环境。

水处理工程=清华大学第二章混凝课件(第一篇)

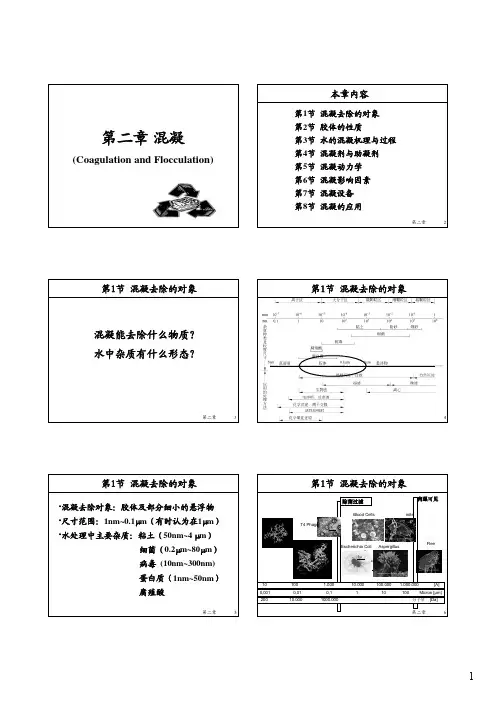

第1节 混凝去除的对象

第二章 混凝

(Coagulation and Flocculation)

第2节 胶体的性质 第3节 水的混凝机理与过程 第4节 混凝剂与助凝剂 第5节 混凝动力学 第6节 混凝影响因素 第7节 混凝设备 第8节 混凝的应用

第二章 2

第1节 混凝去除的对象

第1节 混凝去除的对象

铁盐形成的絮体比铝 盐絮体密实,但腐蚀 性强,有颜色。

•事先已水解聚合,有效成份多,投加量少。 •对pH变化适应性强。 机理: 吸附电中和与吸附架桥协同作用

铁系

硫酸铝三氯化铁 明矾硫酸亚铁 硫酸铁(国内生产少) 聚合硫酸铁(PAS) 聚合氯化铁

第二章

37

第二章

38

第4节 混凝剂和助凝剂

铝聚合物形态对混凝的影响? •“六元环”结构模型(最稳定结构):6个6配位八面体 的铝原子的结构—— Al6(OH)12(H2O)126+

在实际水处理过程中,往往是几种机理综合作用。 目前仅限于定性描述,有关定量研究近年已开始关注。

第二章 31

天然水体一般pH=6.5~7.8

第二章 32

第3节 水的混凝机理与过程

三、混凝过程 1. 凝聚(coagulation)

带电荷的水解离子或高价离子压缩双电层或 吸附电中和

第3节 水的混凝机理与过程

第二章 9 第二章 10

第2节 胶体的性质

3. 胶体类型: 憎水胶体:吸附层中离子直接与胶核接触,水 分子不直接接触胶核的胶体 亲水胶体:胶体微粒直接吸附水分子 极性集团:-OH,-COOH,-NH2

第二章 11

第2节 胶体的性质

二、胶体双电层结构 电位形成离子

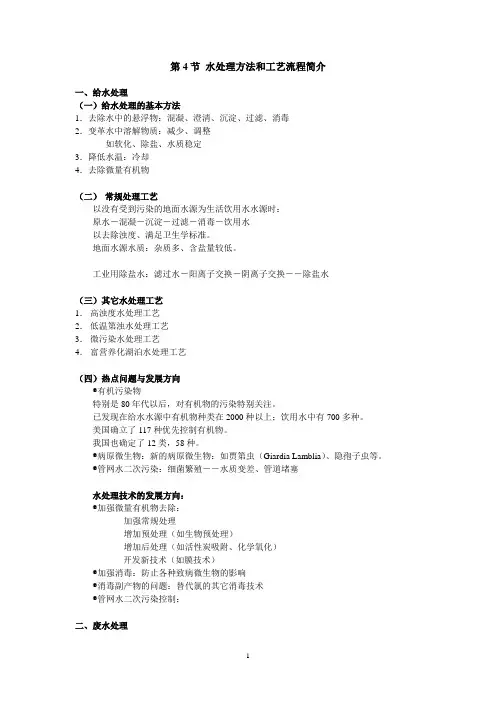

清华大学水处理工程讲义第4节 水处理方法和工艺流程简介

第4节水处理方法和工艺流程简介一、给水处理(一)给水处理的基本方法1.去除水中的悬浮物:混凝、澄清、沉淀、过滤、消毒2.变革水中溶解物质:减少、调整如软化、除盐、水质稳定3.降低水温:冷却4.去除微量有机物(二)常规处理工艺以没有受到污染的地面水源为生活饮用水水源时:原水-混凝-沉淀-过滤-消毒-饮用水以去除浊度、满足卫生学标准。

地面水源水质:杂质多、含盐量较低。

工业用除盐水:滤过水-阳离子交换-阴离子交换――除盐水(三)其它水处理工艺1.高浊度水处理工艺2.低温第浊水处理工艺3.微污染水处理工艺4.富营养化湖泊水处理工艺(四)热点问题与发展方向♦有机污染物特别是80年代以后,对有机物的污染特别关注。

已发现在给水水源中有机物种类在2000种以上;饮用水中有700多种。

美国确立了117种优先控制有机物。

我国也确定了12类,58种。

♦病原微生物:新的病原微生物:如贾第虫(Giardia Lamblia)、隐孢子虫等。

♦管网水二次污染:细菌繁殖――水质变差、管道堵塞水处理技术的发展方向:♦加强微量有机物去除:加强常规处理增加预处理(如生物预处理)增加后处理(如活性炭吸附、化学氧化)开发新技术(如膜技术)♦加强消毒:防止各种致病微生物的影响♦消毒副产物的问题:替代氯的其它消毒技术♦管网水二次污染控制:二、废水处理(一)基本处理方法1.物理法:沉淀、气浮、筛网2.化学法:处理溶解性物质或胶体中和、吹脱、混凝、消毒3.生物处理方法:好氧、厌氧(二)城市污水处理一般流程预处理:Preliminary treatment一级处理:Primary treatment二级处理:Secondary treatment三级或深度处理:Tertiary or advanced treatment深度处理一般以污水回收、再用为目的。

BOD去除率SS去除率一级处理20-40 50-70二级处理75-95 75-95存在问题:基建与运行费用高,占地大,剩余污泥产量大,管理麻烦,不能除去氮磷。

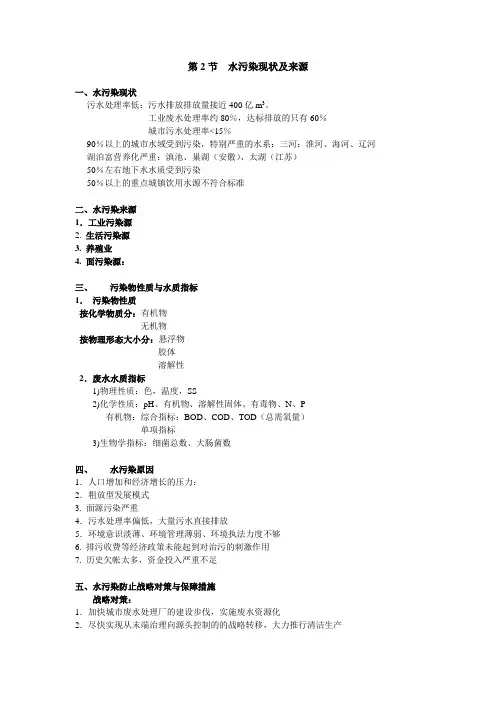

清华大学-水处理工程讲义2

第2节水污染现状及来源一、水污染现状污水处理率低:污水排放排放量接近400亿m3。

工业废水处理率约80%,达标排放的只有60%城市污水处理率<15%90%以上的城市水域受到污染,特别严重的水系:三河:淮河、海河、辽河湖泊富营养化严重:滇池、巢湖(安徽)、太湖(江苏)50%左右地下水水质受到污染50%以上的重点城镇饮用水源不符合标准二、水污染来源1.工业污染源2. 生活污染源3. 养殖业4. 面污染源:三、污染物性质与水质指标1.污染物性质按化学物质分:有机物无机物按物理形态大小分:悬浮物胶体溶解性2.废水水质指标1)物理性质:色,温度,SS2)化学性质:pH、有机物、溶解性固体、有毒物、N、P有机物:综合指标:BOD、COD、TOD(总需氧量)单项指标3)生物学指标:细菌总数、大肠菌数四、水污染原因1.人口增加和经济增长的压力:2.粗放型发展模式3. 面源污染严重4.污水处理率偏低,大量污水直接排放5.环境意识淡薄、环境管理薄弱、环境执法力度不够6. 排污收费等经济政策未能起到对治污的刺激作用7. 历史欠帐太多,资金投入严重不足五、水污染防止战略对策与保障措施战略对策:1.加快城市废水处理厂的建设步伐,实施废水资源化2.尽快实现从末端治理向源头控制的的战略转移,大力推行清洁生产3.从单纯的点污染源治理转向点源、内源和面源的流域综合综合治理4.切实保护饮用水源地,提高饮用水安全性保障措施:1.严格以法治水,制定并实施有效的法律、规章、制度2.完善水的管理体系,改变“多龙管水”的现象3.加大水污染治理投资4.采取有利于水污染防治的经济政策。

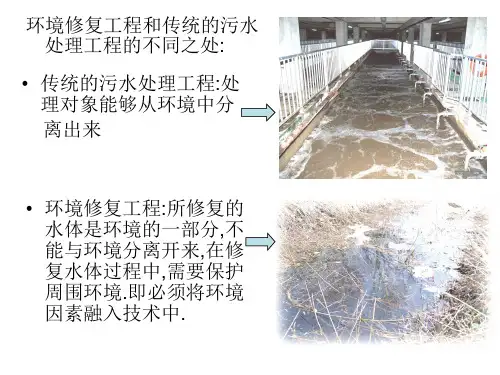

清华大学:城市水环境整治水体修复技术的发展与实践

清华大学:城市水环境整治水体修复技术的发展与实践清华大学环境学院刘翔我国城市河流有90%左右受到污染,出现水体滞流、多处于厌氧状态、复氧能力差、淤积严重、透明度低、甚至发生黑臭等现象。

由于城市水体污染负荷远远超过城市有限受纳水—N等污染物严重超标,水生生态系统结构体的环境容量和自净能力,导致河水中COD、NH3破坏,生物多样性锐减,城市水体的生态功能和使用功能日益衰退,水体修复和水生态功能恢复的难度明显加大,城市河流水环境生态系统处于失衡状态。

同时,城市污水中氮磷污染物未经有效去除,又成为城市水体发生富营养化的重要诱因,造成水体生态功能的衰退甚至丧失,水生生态环境的破坏已经成为城市生态文明建设的主要障碍。

“有水皆污”、“河道黑臭”已经成为许多城市面临亟待解决的环境顽疾。

城市水环境综合整治和水体修复技术是破解上述难题的有效方法,国家重大水专项城市主题在“十一五”期间重点针对城市水体修复技术开展了研究集成和示范应用,突破了44项关键技术,建立了25项示范工程,取得了良好的效果,为我国水体修复积累了技术集成方案和工程实践经验。

1城市水体修复的科学原理与技术思路城市水体修复技术是指根据生态学和环境学的原理,综合运用水生生物和微生物的方法,使污染水体得到改善或恢复所采用的技术。

其特点是充分发挥现有水环境工程的作用,综合利用流域内的湿地、滩涂、水塘、堤坡及水生生物等自然资源及人工合成材料,对城市水域自恢复能力和自净能力进行强化恢复或提升。

生态修复是相对于生态破坏而言的,生态破坏就是生态系统结构和功能的破坏,因而生态修复就是恢复生态系统合理的结构、高效的功能和协调的关系,就是重建受损生态系统的功能以及相关的物理、化学和生物特性。

其本质是恢复系统的必要功能并使系统达到自我维持的状态。

修复的目的就是要再现一个自然的、能自我调节的生态系统,使它与它所在的生态景观形成一个完整的统一体。

但要将一个受损的生态系统的结构与功能恢复到受损前的水平是一项艰巨、困难和漫长的工作。

城市河流生态修复的理论与实践

城市河流生态修复的理论与实践刘树坤(中国水利水电科学研究院)无忧PPT整理发布无忧PPT整理发布•1987年提出城市水利概念•1995年成立城市水利学组•1999年提出大水利概念•2000年成立城市水利专业委员会•2004年召开水城市长论坛•2007年开始每年召开城市河流综合治理学术讨论会•2009年成立城市河流学组无忧PPT整理发布无忧PPT整理发布人、水和谐安全、舒适的水边空间+滋润的国土繁荣、可持续的社会河流生态修复的基本要求•保证水的基本流量和流动;•满足水生态系统对水质的基本要求;•恢复保护物种对栖息地的要求;河流的蜿蜒性河流断面的变化、洲滩、湾汊河床质的空隙率软质缓坡护岸岸边林带、生态景观无忧PPT整理发布丰富多彩的水域景观•原始的水域及周边的景观是自然生成的景观。

•水域景观由水面景观、过渡域景观、周边陆域景观等三部分景观构成。

无忧PPT整理发布水面的景观•或是碧波万顷的湖泊,或是奔腾咆哮的大河,或是清澈见底的涓涓溪流,……。

•几乎每一条河流,每一个水域都具有各自的性格、各自的风貌。

•水面的景观基本是由水域的平面尺度、水深、流速、水质、水生态系统、地域气候、风力、水面的人类活动等要素所决定。

无忧PPT整理发布无忧PPT整理发布无忧PPT整理发布过渡域的景观•是指岸边水位变动范围内的景观。

•在平原地区湖泊和河流周边多是水草茂密的湿地,大片的苇草,鸟飞鹤舞。

•在山区的河流两岸、湖泊的周围大多是因为水位剧烈变动造成的裸露坡地。

无忧PPT整理发布无忧PPT整理发布河流周边的陆域景观•主要是由地理景观所确定,如长江、黄河源头的涌泉、沼泽、草原;长江三峡绝壁;……。

•在人口稠密区,更多的是受人文景观的影响。

如江南水乡的小桥、流水、人家。

无忧PPT整理发布无忧PPT整理发布无忧PPT整理发布恢复和保护水域的自然景观•各不相同的水域、过渡域、陆域景观组成了丰富多彩的水域自然景观。

•这些景观成为祖国的宝贵自然遗产,成为吸引一代又一代人为之赞叹、欣赏、讴歌、献身的壮丽河山。

浅谈城市水环境整治水体修复技术的发展和实践

浅谈城市水环境整治水体修复技术的发展和实践现代社会发展迅速,工业、经济等领域的快速发展也衍生了另外一个问题,那就是水资源污染问题。

工业排水、城市生活垃圾、污水排放等,是造成水资源环境污染的重要原因。

因此,急需强化城市水资源的治理。

本文主要探讨了城市水环境治理中水体修复技术的应用于发展,以期为提升我国城市水资源治理水平提供相关参考。

标签:城市水环境;河流污染;水体修复技术;发展查阅相关文献可知,当前国内有9成以上的河流均存在不同程度的污染,甚至引发了厌氧与富氧等问题。

河流虽然具有一定的抗污染能力,但如果污染物的含量超过其能够承受的范围,就会破坏河流的生态结构,打破生态平衡,长期如此,城市水环境会严重失衡。

当前,各级政府和相关部门已经开始加强对于城市水环境整治的重视,开始推广和引用城市水环境整治水体修复技术,并取得了一定的成果。

一、城市水环境整治修复的整体思路城市水体修复技术的原理主要是根据城市水环境学与城市生态学为基础进行研究和发展的,通过运用水中微生物自净的方法,最终使水中的生态环境得到改善所采用的技术。

生态破坏,顾名思义就是生态系统的结构和功能遭到了破坏,所以生态修复就是要修复破坏掉的生态结构系统,重建相关的物理和化学相关性,重新回到一个能够通过自身调节的生态系统,对城市人民的正常生活有积极的作用和影响。

(一)源头治理城市水环境的整治最首要的就是要从河流的源头上进行治理,保证控制源头的污染源,保证排入河流的污水能够通过河流自身的净化和处理,不会对城市河流的水环境和生态结构造成影响,实现水体污染负荷的严加控制以及浓度的控制。

(二)水流调控城市中的大量水体恶化主要是由于城市河流自身的水流速度、生态基流较慢,导致城市水体的自身净化功能弱化、甚至丧失,最终导致了严重的城市水环境问题。

所以,改善水流环境最优质的办法就是通过其他水源的注入改善水流的环境,或者通过水流的调控,改善水流动力等,实现水体的自然良性循环流动。

水环境修复技术及其应用

水环境修复技术及其应用水环境修复技术是环境工程中的重要领域,通过科学合理的修复措施,可以恢复受污染水体的生态功能,改善水质,保护水资源。

本文将探讨水环境修复技术的发展、方法及其在实际工程中的应用。

水环境修复技术的发展可以追溯到20世纪中期,随着工业化和城市化的快速推进,水环境污染问题日益严重,水环境修复技术应运而生。

早期的水环境修复主要依赖于物理和化学手段,如机械清淤和化学氧化。

20世纪后期,随着生态学和环境科学的发展,生物修复和生态修复技术逐渐成为主流。

目前,水环境修复技术主要包括物理修复、化学修复、生物修复和生态修复四大类。

物理修复方法主要通过机械手段去除水体中的污染物,如疏浚、过滤和沉淀等。

疏浚法通过机械设备清除河床和湖底的淤泥,减少底泥中的污染物释放。

过滤法通过多孔介质过滤水体中的悬浮物和颗粒物,提高水质。

沉淀法通过设置沉淀池,利用重力沉降去除水体中的悬浮物和颗粒物。

化学修复方法通过化学反应去除水体中的污染物,如氧化、还原和中和等。

氧化法通过加入氧化剂,如臭氧和过氧化氢,氧化分解水体中的有机污染物和有毒物质。

还原法通过加入还原剂,如硫化钠和硫化氢,还原去除水体中的重金属和有毒物质。

中和法通过加入酸碱中和剂,调节水体的pH值,减少污染物的溶解度和毒性。

生物修复方法利用微生物和植物降解水体中的污染物,恢复水体的生态功能。

如生物降解和植物修复等。

生物降解通过在水体中引入特定的微生物,降解有机污染物和有毒物质。

例如,利用硝化细菌和反硝化细菌降解氨氮和硝酸盐。

植物修复通过在水体中种植水生植物,吸收和降解污染物,提高水质。

例如,利用水葫芦和浮萍吸收重金属和有机污染物。

生态修复方法通过构建人工湿地和生态浮岛,恢复水体的生态功能,改善水质。

人工湿地通过种植湿地植物和设置湿地床层,利用植物和微生物的联合作用,去除水体中的污染物。

生态浮岛通过在水体中设置浮岛,种植水生植物,形成生态系统,吸收和降解污染物,提高水质。

城市水环境修复技术

11. 水生植被修复对湖泊水库有什么作用? 12. 水生植被修复优化设计的内容包括哪些? 13. 河湖水质强化净化技术包括哪些?有什么作用 14. 水生植被恢复的两个原则 15. 水生植被修复的优化设计 16. 水生植被修复的技术途径 17. 恢复水生植被的技术途径(各类植物) 18. 底泥对湖库的潜在污染表现 19. 污染地下水净化的三种基本方法,举例 20. 城市公园水体的修复要点

1. 对水环境修复首先要明确什么?谈谈这个问题 2. 水面修复5个原则遵循的是什么原则 3. 水面修复的类型和城市水面恢复方式 4. 阐述城市河流修复原则 5. 城市河流修复包括哪些技术手段 6. 生态河床技术有哪些,各有什么优势 7. 生态型护岸定义、特点和设置原则 8. 生态型护岸的形式有哪些,特点是什么 9. 城市湖泊和水库的水体修复是要达到什么目的 10. 湿地在环境系统中有什么功能,修复手段有哪些

11. 底泥污染是什么造成的,有什么危害,清淤时主要存在 什么问题需要注意。 12. 河床生态修复的技术有哪些? 13. 河湖水质强化净化技术包括哪些?有什么作用 14. 什么是水生植物净化技术,技术要点 15. 一般的藻类控制技术有哪些? 16. 什么是生物修复,特点是什么? 17. 生物修复的类别和各自主要的技术手段 18. 生物修复的可行性研究目的及主要步骤 19. 富营养湖泊的微生物术有哪些

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

清华大学:城市水环境整治水体修复技术的发展与实践清华大学环境学院刘翔我国城市河流有90%左右受到污染,出现水体滞流、多处于厌氧状态、复氧能力差、淤积严重、透明度低、甚至发生黑臭等现象。

由于城市水体污染负荷远远超过城市有限受纳水—N等污染物严重超标,水生生态系统结构体的环境容量和自净能力,导致河水中COD、NH3破坏,生物多样性锐减,城市水体的生态功能和使用功能日益衰退,水体修复和水生态功能恢复的难度明显加大,城市河流水环境生态系统处于失衡状态。

同时,城市污水中氮磷污染物未经有效去除,又成为城市水体发生富营养化的重要诱因,造成水体生态功能的衰退甚至丧失,水生生态环境的破坏已经成为城市生态文明建设的主要障碍。

“有水皆污”、“河道黑臭”已经成为许多城市面临亟待解决的环境顽疾。

城市水环境综合整治和水体修复技术是破解上述难题的有效方法,国家重大水专项城市主题在“十一五”期间重点针对城市水体修复技术开展了研究集成和示范应用,突破了44项关键技术,建立了25项示范工程,取得了良好的效果,为我国水体修复积累了技术集成方案和工程实践经验。

1城市水体修复的科学原理与技术思路城市水体修复技术是指根据生态学和环境学的原理,综合运用水生生物和微生物的方法,使污染水体得到改善或恢复所采用的技术。

其特点是充分发挥现有水环境工程的作用,综合利用流域内的湿地、滩涂、水塘、堤坡及水生生物等自然资源及人工合成材料,对城市水域自恢复能力和自净能力进行强化恢复或提升。

生态修复是相对于生态破坏而言的,生态破坏就是生态系统结构和功能的破坏,因而生态修复就是恢复生态系统合理的结构、高效的功能和协调的关系,就是重建受损生态系统的功能以及相关的物理、化学和生物特性。

其本质是恢复系统的必要功能并使系统达到自我维持的状态。

修复的目的就是要再现一个自然的、能自我调节的生态系统,使它与它所在的生态景观形成一个完整的统一体。

但要将一个受损的生态系统的结构与功能恢复到受损前的水平是一项艰巨、困难和漫长的工作。

从一定意义上讲,修复又可定义为使受损的生态系统的结构与功能最大限度地接近受损前的水平。

就是针对具体受损的生态系统,找出目前环境条件的限制性因素,根据生态工程学原理,对该系统实施种群组建或重建,恢复其原有的生物多样性,使其达到具备自我维持与自我调节的能力。

因此,要从生态、社会需求出发,实现生态修复所期望达到的生态-社会-经济效益;恢复能够达到上述效益的生态系统的结构和功能;通过对系统物理、化学、生物甚至社会文化要素的控制,带动生态系统的恢复,达到自我维持的状态。

基于上述原理,城市水体修复的总体技术思路为:控源为本,调配优先,多元为辅,强化应急,景观共建。

控源为本:城市水体的水质改善应以污染源控制为根本,控源以水环境容量为目标,在此基础上实现水体收纳污染负荷的总量和浓度控制。

调控优先:大多数城市水体最主要的问题是由于生态基流不足而引起的水流缓滞,导致水体的自净能力退化甚至丧失,进而引发一系列的水环境问题。

因而水质改善最有效的方法就是通过水系调配或是引入其他水源(例如满足补水水质要求的再生水和城市雨水径流),改善水动力流态,实现水体的良性循环。

多元辅助:在实现控源和调配目标的基础上,可以通过多元生态系统构建、河水充氧、底质控制等辅助技术促进和提升水质改善和生态修复的效果。

强化应急:人工强化处理方法是针对河水(包括循环和旁路)的人工处理技术,通常投资和成本较高,一般常用于需要紧急应对的场合(例如污染事故,黑臭河道等)。

景观共建:城市水体大多具有一定城市景观功能,在采用生态处理技术时,可考虑与景观建设相结合,起到良好的感官效果。

2水体修复技术的研究进展城市水体修复技术按照治理对象可以分为河道底质改善、河道生态修复、河流水动力调控和河水强化处理等4类技术,整体技术体系构成如图1所示。

2.1城市河流水动力调控技术自然状况下,河流具有一定的自净能力,水体中的溶解氧足以满足自净过程中微生物分解有机物需要的氧量。

但是当水体受到严重污染或超负荷污染时,过量的有机物排入水中,大气复氧不能及时补充消耗的溶解氧,溶解氧含量大幅降低,出现缺氧或无氧的河段,从而威胁好氧生物的生存。

另外,水体中溶解氧过低,导致厌氧细菌繁殖,形成厌氧分解,产生甲烷、硫化氢等气体,发生黑臭问题。

此时,必须采取必要的措施以改善水质。

该类技术包括水量水质调配和曝气复氧,见图2。

在污染严重的水体中,单靠自然复氧作用,河水的自净过程非常缓慢。

故需要采用人工曝气弥补自然复氧的不足。

河道人工曝气技术作为一种投资少、见效快、无二次污染的河流污染治理技术在很多场合被优先采用。

河道人工曝气技术能在较短的时间内提高水体的溶解氧水平,增强水体的净化功能,消除黑臭,减少水体污染负荷,促进河流生态系统的恢复;另外,河道曝气技术因地制宜,占地面积相对较小,投资省、运行成本低,对周围环境无不良影响,如果与综合利用相结合,还可实现环境效益与经济效益的统一,有利于工程的长效管理。

但是要真正发挥河流水体人工曝气复氧技术的实际效益,还必须制订应用该技术的具体方案,得出可行的增氧量、曝气方式、季节最优化组合,并充分考虑城市景观和经济性原则。

常用曝气技术特点见表1。

2.2城市河道底质改善技术在城市河道中,底泥是陆源性入河污染物(营养物、重金属、有机毒物等)的主要蓄积场所。

在不同的环境影响(温度、风浪和溶氧等)条件下,底泥既可以净化湖泊水体,也可以因富含污染物而成为潜在的内源性污染源污染水体,增加上层水体污染负荷。

底质改善技术则是有效遏制这类内源污染物释放的有效手段,常用的有底质清淤及原位修复技术、景观河道生态修复型底泥疏竣与处理处置技术等。

(1)底质清淤及原位修复技术。

底泥生态清淤采用生态清淤工程将污染最重、释放量最大的上层污染底泥依据环保要求移出水体,避免因河流、湖泊内的底泥释放和动力作用下的再悬浮和溶出后可能造成的河水富营养化和藻类产生和发展问题,从而达到控制底泥释放二次污染的目的。

它是控制内源污染效果较为明显的工程技术措施之一。

在采用原位修复技术,利用研发的环境友好型双固定化功能载体及筛选的具有高效净化性能的功能生物,通过河道底质良性生境的构建、定向强化净化及底质基质促进剂的使用,进行污染底质原位生态固化-覆盖联合修复。

(2)景观河道生态修复型底泥疏竣与处理处置技术。

底泥也是水生态系统重要的环境要素之一,其理化特性直接影响水生态系统的结构与功能;可以考虑河湖底泥疏浚与底栖生态重建的优化协同,避免过量疏浚造成的河湖底泥生态支持力下降、疏浚底泥易地处理的环境和经济成本问题,发展可实施精准疏浚的河湖底泥生态修复型疏浚技术。

(3)底质基改造与污染生态修复技术。

从单一的清淤、硬底化、引水冲污、曝气增氧等治理技术研究转为对多项治理技术的集成应用研究,以降低河道治理的投资、运行成本和保证持续稳定的治理效果。

对底泥治理技术的研究和应用表明,相对于物理、化学修复,对目前以有机物含量高、Eh 偏低的重污染为特点的城市河道底泥,在改善基底理化环境基础上,采用生物修复,特别是植物修复方法可能更加适宜。

(4)疏浚底泥与处理处置技术。

根据疏浚底泥自然沉降速率设计水力疏浚底泥排泥场,避免水力清淤污泥随自然澄清液回流再次排入水体。

针对清淤污泥,开发了高效脱水以及制建材、制陶粒等资源化利用技术,实现了疏浚底泥的可持续管理。

(5)底泥污染抑制剂技术。

针对底泥在厌氧条件下释放污染物导致水体水质恶化的问题,开发出具有强氧化作用、高效释氧作用、物理阻隔作用和化学固化作用等的底质抑制剂(材料),对抑制黑臭、应对突发污染事故等具有显著、快速的控制效果。

2.3城市河道生态修复技术(1)复合型生态浮岛水质改善技术。

以水生植物的优选和可修复水体生物多样性的生态草植入为主要组成部分,对氮、磷营养物和有机物等均有一定的去除效果,可改善水体水质,提高水体透明度,控制水体富营养化(减缓藻类的增长速率、减弱藻类暴发程度),减少以再生水为补给水源的景观水体换水频率。

无外部水源补充条件下,夏季可延缓藻类暴发时间1~2 d,暴发峰值也可降低约30%。

该技术尤其适合北方地区以再生水为主要补给水源的滞流/缓流景观水体水质的保持与改善。

(2)多级复合流人工湿地异位修复技术。

通过多级复合流人工湿地的构建,解决了传统人工湿地的运行效果不稳定、脱氮效果一般、填料易堵及冬季处理效果差等多项难题,使其出水主要水质指标稳定达到地表水Ⅳ类标准。

该技术对COD、总氮、总磷具有较好去除效果,在进水水质波动较大,水质较差的条件下,出水水质仍可稳定达到地表水Ⅳ类要求,多级潜流湿地示范工程在稳定运行阶段对COD、TN和TP的去除率可达到70%~90%。

该技术主要用于景观水体的水质改善及长期保持,适用于征地方便的地区。

(3)城市黑臭河道原位生态净化集成技术。

包括底泥污染控释与底质生境改善、黑臭河水生物栅净化与控藻、黑臭河水生态接触氧化等。

形成了城市黑臭河道原位生态净化集成技术体系,将浮船式增氧机作为混凝药剂的投加、溶解、搅拌、反应的动力设备,从而把增氧和混凝有效地结合起来;科学控制增氧机与生态浮床之间的距离,消除增氧机对生态浮床上植物生长及其净化污染物的负面影响;利用生态浮床水下部分的接触沉淀和物理吸附作用,促进化学混凝后水体的加速和稳定澄清,防止增氧机工作及水流搅动引起的絮体再悬浮,保障工程效果的长效性。

按该方法设计的技术系统具有集成化程度高、投资和能耗低、易于操作、便于管护、快速长效等优点。

(4)景观河道生态拦截与旁道滤床技术。

生态滤床是在自然湿地结构与功能的基础上通过人工设计的污水处理生态工程技术,利用系统中的基质、水生植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,来实现对污染物的高效降解,以达到净化水质的目的,具有投资少、运行维护费用低、管理简单、景观生态相容性好、自然社会效益好等优点,已被广泛应用于处理各类型污水。

生态滤床一般通过旁河的形式,将河水引入滤床中,系统内填充具有脱氮除磷功能较强,且比表面积大的多孔介质,使其具备了良好的水力学性能,能较好地截留河水中的颗粒物。

通过植物选择、碳源调控、溶解氧调控、前置或后置强化除磷等手段,提高其脱氮除磷效率。

(5)生态护坡技术。

生态护坡工程是一项建立在可靠的土壤工程基础上的生物工程,是实现稳定边坡、减少水土流失和改善栖息地生态等功能的集成工程技术。

其目的是为了重建受破坏的河岸生态系统,恢复固坡、截污等生态功能。

2.4城市河水强化处理技术(1)城市河湖水系原位强化处理关键技术。

开发缓流水体强化循环流动和生物接触氧化技术,强化水体流动,削减水中污染物和营养盐含量,改善水质。

提出了不同流速对常见水华藻类和混合藻类的影响,并提出了水华控制流速;对不同填料进行了接触氧化试验,筛选了最佳填料,对主要污染物的去除效果进行了研究,主要污染物去除率为叶绿素40%、COD 50%、TN 20%、TP 40%、NH3_N 60%。