2010第九届中学生古诗文阅读大赛初中阅读70篇翻译及答案【四】(31-40)

2008第七届中学生古诗文高中文言文阅读训练70篇原文及翻译

2008第七届中学生古诗文高中文言文阅读训练70篇原文及翻译1、李邕鉴真迹萧诚自矜札翰,李邕恒自言别书,二人俱在南中,萧有所书,将谓称意,以呈邕,邕辄不许。

萧疾其掩己,遂假作古帖数幅,朝夕把玩,令其故暗,见者皆以为数百年书也。

萧诣邕云:”有右军真迹,宝之已久,欲呈大匠。

”李欣然愿见。

萧故迟四旬日,未肯出也。

后因论及,李故请见,曰:”许而不去,得非诳乎”萧于是令家童归见取,不得,惊曰:”前某客来见之,当被窃去。

”李诚以为信矣。

萧良久曰:”吾置在某处,遂忘之。

”遽令走出。

既至,李寻绎久,不疑其诈,云是真物,平生未见。

在坐者咸以为然。

数日,萧默候邕宾客云集,因谓李曰:”公常不许诚书,昨所呈数纸,幼时书,何故呼为真迹鉴将何在“邕愕然曰:”试更取之。

”及见,略开视,置床上,曰:”子细看之,亦未能好。

”《封氏闻见记》【译文】萧诚十分擅长书法,李邕也自己写东西说自己擅长鉴别书法。

两个人都住在南中。

萧诚写了副字认为不错,就拿给李邕看,李邕觉得一般,萧诚对李邕挑剔自己的做法很不满,就造了几张假的古字画,天天把玩,把字画弄得很旧,看见的都说这是数百年前的字画,萧诚对李邕说:”我有王羲之的真迹,珍藏了很久,现在想拿给你看看。

”李邕很希望看看,萧诚故意拖延数天,不肯拿出来。

后来两人谈及此事,李邕执意要求看看,说:”你答应了却不让我看,不是在骗我吗?”萧诚于是让家仆回去取来,家仆没拿到,惊呼:”前几天有客人来,见过,估计被他偷了。

”李邕信以为真,萧诚过了很久说:”我放在某个地方,后来忘了。

”就让李邕跟着去取,到了地方后,李邕观摩了很久,没怀疑是假货,说:”这样的真迹我这辈子都没见过。

”在座的都认为这就是真迹。

又过了几天,等到李邕的客人们都聚会,于是萧诚对李邕说:”你从来都看不起我的书法,前几天给你看了几张我小时候写的字,你怎么就认为它是王羲之的真迹,你是怎么看的?”李邕大惊说:”你再拿来我看看?”看到后,稍微瞟了几下,扔在床上说:”现在仔细看看,还是不怎么样。

2010第九届中学生古诗文阅读大赛初中文言文(1-70)文言文注解 翻译 答案

2010第九届中学生古诗文阅读大赛初中阅读70篇翻译及答案【二】(11-20)11.★稼穑艰难【原文】古人欲知稼穑①之艰难,斯②盖③贵④谷务本⑤之道也。

夫食为民天,民非食不生矣。

三日不粒,父子不能相存。

耕种之,茠锄⑥之,刈⑦获之,载积之,打拂⑧之,簸扬之,凡几涉⑨手而入仓禀,安可轻农事而贵末业哉!(选自南北朝·颜之推《颜氏家训·勉学》)【注释】①稼穑:播种和收获,泛指农业劳动。

②斯:指示代词,这。

③盖:表示推测,大概。

④贵:以.....为贵。

⑤本:根本,这里指生产。

⑥茠(hāo)锄:茠,通“薅”。

薅锄:锄草用的短把儿小锄。

这里用作动词,指锄草。

⑦刈:割。

多用于草类或谷类。

⑧拂:古人用连枷击打谷子以脱粒。

⑨涉:经历。

【参考译文】古人之所以教育人懂得务农艰辛的道理,是为了让人珍惜粮食,重视农业劳动。

吃饭是老百姓最大的事,老百姓没有吃的就无法生存。

三天不吃粮食,父子之间就没有力气互相问候。

粮食要经过耕种、锄草、收割、储存、春打、扬场等好几道工序,才能放进粮仓,怎么可以轻视农业而重视商业呢?【阅读训练】1.解释:①盖:表推测语气,大概;②贵:以.....为贵,看重;③本:根本,这里指生产。

④安:怎么。

2.翻译:夫食为民天,民非食不生矣。

三日不粒,父子不能相存。

译文:吃饭是老百姓最大的事,老百姓没有吃的就无法生存。

三天不吃粮食,父子之间就没有力气互相问候。

3.上文作者的主要观点是:重视农业是立国的根本;只有了解农民的辛苦,才能重视农业,做好其他事务。

12.★积财千万,不如薄伎在身【原文】谚曰:积财千万,不如薄①伎②在身。

伎之易习而可贵者,无过读书也。

世人不问愚智,皆欲识人之多,见事之广,而不肯读书,是③犹④求饱而懒营⑤馔⑥,欲暧而惰裁衣也。

(选自南北朝·颜之推《颜氏家训·勉学》)【注释】①薄:这里指小。

②伎:同“技”,指技能。

③是:这。

④犹:如同,好像。

⑤营:谋求,谋取。

2011年第十届中学生古诗文阅读大赛专辑高中文言文阅读训练70篇 原文+译文(四)

2011年第十届中学生古诗文阅读大赛专辑高中文言文阅读训练70篇原文+译文(四)31.崔枢有清名原文:崔枢应进士,客居汴半岁,与海贾同止。

其人得疾既笃,谓崔曰:“荷君见顾,不以外夷见忽。

今疾势不起,番人重土殡,脱殁,君能始终之否?”崔许之。

曰:“某有一珠,价万缗,得之能蹈火赴水,实至宝也。

敢以奉君。

”崔受之,曰:“当一进士,巡州邑以自给,奈何忽蓄异宝?”伺无人,置于柩中,瘗于阡陌。

后一年,崔游丐毫州,闻番人有自南来寻故夫,并勘珠所在,陈于公府,且言珠必崔秀才所有也。

乃于毫来追捕,崔曰:“傥窀穸不为盗所发,珠必无他。

”遂剖棺得其珠。

汴帅王彦谟奇其节,欲命为幕,崔不肯。

明年登第,竟主文柄,有清名。

译文:有个叫崔枢的人去汴梁考进士,同南方一商人住在一起达半年之久,两人成了好朋友。

后来,这位商人得了重病,他对崔枢说:“这些天承蒙你照顾,没有把我当外人看待。

我的病看来是治不好了,按我们家乡的风俗,人死了要土葬,希望你能帮我这个忙。

”崔枢答就了他的请求。

商人又说:“我有一颗宝珠,价值万贯,得到它能蹈火赴水,确实是极珍贵的宝珠,愿奉送给你。

”崔枢怀着好奇的心理接受了宝珠。

事后崔枢一想,觉得不妥:做一个进士,所需自有官府共给,怎么能够私藏异宝呢?商人死后,崔枢在土葬他时就把宝珠也一同放入棺材,葬进坟墓中去了。

一年后,崔枢到亳州四处谋生,听到南方商人的妻子从南方千里迢迢来寻找亡夫,并追查宝珠下落。

商人的妻子将崔枢告到官府,说宝珠一定是崔秀才得到了。

官府派人逮捕了崔枢。

崔枢说:“如果墓没有被盗的话,宝珠一定还在棺材里。

”于是,官府派人挖墓开棺,果然宝珠还在棺材里。

沛帅王颜认为崔枢的可贵品质确实不凡,想留他做幕僚,他不肯。

第二年,崔枢考中进士,后来一直做到主考官,享有清廉的名声。

32.戴胄执法公允原文:贞观元年,迁大理寺少卿。

时吏部尚书长孙无忌尝被召,不解佩刀入东上阁。

尚书右仆射封德彝,以监门校尉不觉,罪当死;无忌误带入,罚铜二十斤。

初中文言文阅读训练70篇

2011年古诗文阅读大赛初中文言文阅读训练70篇1、商鞅立信商鞅令①既具,未布,恐民之不信也,乃立三丈之木于国都之南门,募民有能徙置北门者予十金②。

民怪之,莫敢徙。

复曰:“能徙者予五十金。

”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。

民信之,卒下令。

注:①令:指变法的命令。

②金:古代货币单位商鞅法令已经制订完成,尚未公布,恐怕老百性不相信自己,就在都城市场的南门竖起一根三丈长的木头,招募百姓中有谁把木头搬到北门就赏给十金。

人们觉得奇怪,没有人敢搬动。

又下令说:“能把木头搬到北门的赏五十金。

”有一个人把木头搬走了,当即就赏给他五十金,以表明决不欺骗。

然后终于发布法令。

2、田登为郡守田登为郡守,怒人触其名,犯者必笞,于是举州皆谓“灯”为“火”。

值上元张灯,吏揭榜于市,曰“本州依例放火三日。

”故语云:“只许州官放火,不许百姓点灯。

”本此。

田登是一郡的太守,以别人说到他的名字而愤怒,违者必定受到苔刑,于是举州百姓都称“灯”叫“火”。

正值元宵节张挂彩灯,官吏在市集上张榜,说:"本州依照惯例放火三天。

”所以有人说:“只许州官放火,不许百姓点灯。

”就是说这个。

后喻在上者可为非作歹,在下者却处处受限。

3、书法家欧阳询欧阳询尝行,见古碑,晋索靖所书。

驻马观之,良久而去。

数百步复反,下马伫立,及疲,乃布裘坐观,因宿其旁,三日方去。

唐代欧阳询,有一天骑马赶路,无意中看到一块古碑。

原来是晋代著名书法家索靖书写的,他驻马浏览,看了很久后离开。

他走离古碑几百步又返回来,下了马站在碑前观察,等到疲乏,又铺开皮衣坐下来观察,竟然守在碑前三天三夜方才离去4、伊犁凿井伊犁城中无井,皆汲于河。

一佐领①曰:“戈壁积沙无水,故草木不生。

今城中多老树,苟其下无水,树安得活?”乃拔木就根下凿井,果皆得泉。

汲须修绠②耳。

知古称雍州③土厚水深,灼然不谬。

(选自《阅微草堂笔记》)伊犁城中没有井,都是从河中汲取水。

一位佐领说:“戈壁上都堆积黄沙没有水,所以草和树木不生长。

2010年中考文言文阅读篇目A4版答案

古诗文鉴赏《次北固山下》答案:1、D;2、海日生残夜,江春入旧年;欢乐积极向上;青山,行舟,绿水,白帆,红日,和风,归雁。

3、“阔”表现长江水波激荡,春潮涌流,江水几与岸平,显得江面广阔浩渺。

“阔”字既写出了江水之势,又写出春天已到,大地回春,冰雪消融,春意已浓的景象。

4、两字各有其妙,因此说哪个字都不能算错,只要能把妙处体会得比较准确就行。

说“失”字更好,因为它生动地描摹了江岸因春潮高涨而与水面平行似乎消失了的主观视觉形象;说“阔”字更好,因为它直抒胸臆地表达了春潮把江面变得渺远无际,所以视野十分开阔的强烈感受,且读起来与“悬”字对应,声调似也更为响亮。

5、海上的太阳在残夜里升起,江上的新春在旧年未尽时已至。

写景逼真,而且蕴含了一种理趣,海上红日冲破黎明前的黑暗,江边春意赶走垂尽的旧腊残冬,既是美景,也是哲理。

突现了新生事物的强大生命力,给人以乐观向上的鼓舞力量。

《赤壁》答案:1、火烧赤壁事(或周瑜火攻赤壁大败曹操的事)、周瑜、李商隐 2、假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔将被关进铜雀台中了。

(与此相近的表述即可)(2分,每对一处给1分)3、杜牧其实是借《赤壁》表现这样的感叹:历史上英雄的成功都有某种机遇。

《浣溪沙•山下兰芽短浸溪》答案1、黄鸡:指黄鸡报晓。

代指时间,时光流逝;2、略(见教参P46页)3、C《十五夜望月》答案:1、地上好像铺了一层霜雪,呈现白色。

床前明月光,疑是地上霜2、普天之下,有谁不望月思乡,不知今晚的秋思会落在谁家?3、明明是自己怀人,偏说“秋思落谁家”,表现手法含蓄蕴藉。

诗人推己及人,扩大了望月者的范围,意境高远。

《水调歌头〃明月几时有》答案:1、2、略3、A《早春呈水部张十八员外》答案:①在细雨的滋润下,小草偷偷地钻出地面,远远望去,大地呈现出一片极淡极淡的青青之色;当你高兴地走近细看时,小草又似乎悄悄地躲了起来,让你看不清什么颜色了。

②表达了作者对早春景色的喜爱之情。

中学生古诗文阅读大赛初中阅读及答案解析

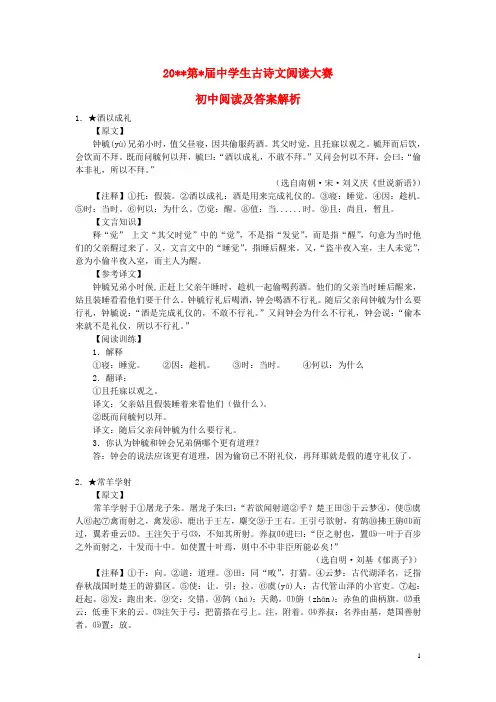

20**第*届中学生古诗文阅读大赛初中阅读及答案解析1.★酒以成礼【原文】钟毓(yù)兄弟小时,值父昼寝,因共偷服药酒。

其父时觉,且托寐以观之。

毓拜而后饮,会饮而不拜。

既而问毓何以拜,毓曰:“酒以成礼,不敢不拜。

”又问会何以不拜,会曰:“偷本非礼,所以不拜。

”(选自南朝·宋·刘义庆《世说新语》)【注释】①托:假装。

②酒以成礼:酒是用来完成礼仪的。

③寝:睡觉。

④因:趁机。

⑤时:当时。

⑥何以:为什么。

⑦觉:醒。

⑧值:当......时。

⑨且:尚且,暂且。

【文言知识】释“觉”上文“其父时觉”中的“觉”,不是指“发觉”,而是指“醒”,句意为当时他们的父亲醒过来了。

又,文言文中的“睡觉”,指睡后醒来。

又,“盗半夜入室,主人未觉”,意为小偷半夜入室,而主人为醒。

【参考译文】钟毓兄弟小时候,正赶上父亲午睡时,趁机一起偷喝药酒。

他们的父亲当时睡后醒来,姑且装睡看看他们要干什么。

钟毓行礼后喝酒,钟会喝酒不行礼。

随后父亲问钟毓为什么要行礼,钟毓说:“酒是完成礼仪的,不敢不行礼。

”又问钟会为什么不行礼,钟会说:“偷本来就不是礼仪,所以不行礼。

”【阅读训练】1.解释①寝:睡觉。

②因:趁机。

③时:当时。

④何以:为什么2.翻译:①且托寐以观之。

译文:父亲姑且假装睡着来看他们(做什么)。

②既而问毓何以拜。

译文:随后父亲问钟毓为什么要行礼。

3.你认为钟毓和钟会兄弟俩哪个更有道理?答:钟会的说法应该更有道理,因为偷窃已不附礼仪,再拜那就是假的遵守礼仪了。

2.★常羊学射【原文】常羊学射于①屠龙子朱。

屠龙子朱曰:“若欲闻射道②乎?楚王田③于云梦④,使⑤虞人⑥起⑦禽而射之,禽发⑧,鹿出于王左,麋交⑨于王右。

王引弓欲射,有鹄⑩拂王旃⑾而过,翼若垂云⑿。

王注矢于弓⒀,不知其所射。

养叔⒁进曰:“臣之射也,置⒂一叶于百步之外而射之,十发而十中。

如使置十叶焉,则中不中非臣所能必矣!”(选自明·刘基《郁离子》)【注释】①于:向。

第九届中学生古诗文阅读大赛专辑试卷答案

第八届中学生古诗文阅读大赛决赛试卷(中预组)参考答案与评分标准一、选择题(40分,每题2分)12345678910BCCABABADC11121314151617181920DBDCAACBDD二、填空题(40分,每题2分)21.春秋左丘明31.明鸡22.道家周32.杜甫江畔独步寻花23.屈原楚33.苏轼春江水暖鸭先知24.辅佐国君辅导太子 34.种植25.祭祀时盛祭品宴会时盛食品 35.店铺26.少壮不努力老大徒伤悲 36.将近27.遥知兄弟登高处遍插茱萸少一人 37.扶着车前的横木敬礼28.柴门闻犬吠风雪夜归人 38.冒犯(侵入)29.青山遮不住毕竟东流去 39.使……开(吹开,催开)30.王者不却众庶故能明其德40.有志者及时奋起为国效力三、阅读理解题(共20分)(一)(12分)41.(2分)(1)破旧(2)送给42.(4分)邑使者使者曾子43.(4分)(1)别人送给你,你为什么不接受?(2)接受别人东西的人害怕别人,送别人东西的人骄横地看待别人。

44.(2分)贫穷而不接受别人施舍(二)(8分)45.(2分)唐刘禹锡46.(2分)水色和月光融为一体,十分和谐47.(4分)皓月的银辉洒在湖面,湖水更加清澈,湖中的山格外青翠,远望去如同一只雕镂透剔的银盘里,放了一颗小巧玲珑的青螺,十分惹人喜爱。

四、阅读赏析题(10分)48.(从思想内容的角度)关注民生,难能可贵。

这首诗寄予了作者对百姓命运的深切关注和同情,作者身处衙署,想到民间疾苦,关心百姓的大事小事、一举一动。

作为封建时代的一个官吏,对劳动人民有如此深厚的感情,是十分可贵的。

(从思路结构的角度)由竹发端,展开联想。

诗人由衙署里的“萧萧竹”声联想到了“民间疾苦”,充分体现了作者身在官衙心系百姓的情怀;结尾又以“一枝一叶”来比喻“民间疾苦”,照应首句的“萧萧竹”,诗的结构十分严谨。

(从表现手法的角度)由竹入手,托物言志。

诗人从衙署里的“萧萧竹”声想到民间百姓的疾苦,用“一枝一叶”喻百姓的大事小事、一举一动,表示对此的深切关注,充分表达了一个官职卑微的地方官做好民众父母官的心声。

中学生古诗文阅读大赛初中阅读70篇(附答案)

2009第八届中学生古诗文阅读大赛初中阅读70篇1.★鲁人徙越鲁人身善织履,妻善织缟①,而欲徙于越。

或谓之曰:“子必穷矣。

”鲁人曰:“何也?”曰:“履为履之也,而越人跣②行;缟为冠之也,而越人被发。

以子之所长,游与不用之国,欲使无穷,其可得乎?”鲁人对曰:夫不用之国,可引而用之,其用益广,奈何穷也?”(选自《韩非子•说林上》)【注释】①缟(gǎo):古代的一种白绢。

②铣(xiǎn):光脚。

【译文】鲁人自己善于织草鞋,(他的)妻子善于织白绢,(他们)想搬到越国去。

有人对他们说:“你们一定会很穷的。

”鲁人问:“为什么呢?”(那个人)说:“草鞋是用来穿的,可是越人光脚走路;白绢是用来做帽子的,可是越人披头散发的,凭你所擅长的技能,到用不着的国家去(谋生),想要不贫穷,难道可能办到吗?”鲁国人就反问他说:“到了不用我们专长的地方,我们可以引导他们穿鞋戴帽,随着用途的不断推广,我们怎么会受穷呢?”【阅读训练】1.解释下列划横线词语。

①鲁人身善织履()②或谓之曰()③履为履之也()④而越人被发()⑤以子之所长()()2.翻译下面这个句子。

鲁人身善织履,妻善织缟,而欲徙于越。

3.请用短文中的原句回答鲁人不可徙越的原因。

4.你认为鲁人可不可以徙越呢?请用自己的话说明理由。

5.本人告诉我们的道理是什么?【参考答案】1.①自己②有的人③穿但是,表示转折⑤凭、用2.略3.略4.本题答案较为开放。

如:①不可徙。

鲁人没有从实际出发,越国人不穿鞋,不戴帽,如果徙越,不能发挥自己的特长,以后的生活肯定会走投无路。

②可徙。

鲁人可以引导越国人穿鞋戴帽,随着鞋帽用途的不断宣传推广,就可以发挥他们的特长,日后的生活会越来越好。

5.(1)凡做一事,制定行动计划,必须先做调查研究,从实际出发,万不可纯凭主观,心血来潮,莽撞从事。

做生意特别要了解顾客的需要。

(做事要切合实际,实是求是,人实际出发,分析客观条件,这才能收到良好的效果。

)(2)要学会换一种思路考虑问题,要善于对同一对象从不同角度、不同方面进行思维,从而得出自己的独特见解,这样才会创新,才能更好地把握时机。

2010第九届上海市中学生古诗文阅读大赛高中文言文翻译

第九届上海市中学生古诗文阅读大赛高中文言文翻译(完整版)文言坊2010年第九届高中文言文译文1、宜兴义牛义牛就是宜兴桐棺山农民吴孝先家的水牯牛。

它有力气而且也有美德,每天耕山地二十亩,即使饿了,也不吃田里的庄稼苗。

吴孝先把这头牛当作宝贝,让自己十三岁的儿子希年来放养它。

(有一天)希年跨坐在牛背上,任凭牛去它要去的地方。

牛正在涧边吃草,忽然一头老虎从牛背后的山林中走出来,心里想要攫取希年。

牛知道老虎的意图,立即调转身子转向老虎,慢慢前行吃草。

希年很害怕,伏在牛背上不敢动。

老虎见牛过来,就蹲着来等待它,意思是等牛靠近自己就去攫取它背上的小孩儿。

牛将要靠近老虎,就立刻狂奔着上前,用大力撞牛。

老虎正垂诞牛背上的小孩儿,来不及躲避,被撞倒仰面倒在狭窄的山涧中,不能翻转。

水遮盖浸没了老虎的脑袋,老虎就死了。

希年赶着牛回家,(把这件事)禀告了父亲,父亲招集众人抬着老虎回来,煮着吃了。

另一日,吴孝先和邻居王佛生争水,王佛生富有而残暴,向来被乡里人怨恨,于是乡人都不公正的对待这件事,而袒护吴孝先。

王佛生更加愤怒,领养他儿子打死了吴孝先。

希年到官府去打官司。

王佛生用重金贿赂县令,于是县令反而杖责希年。

希年被打死在廷杖下,没有别的可以为他辩白冤屈的叔伯或兄弟。

吴孝先的妻子周氏,每天在牛的面前哭泣,并且告诉牛说:“先前幸亏借助你,我儿才能够免于被老虎吃掉。

现在他们父子都死在仇人手里了!皇天在上后土在下,谁来为我洗刷仇恨呢?”牛听了,大怒,抖抖身子长声鸣叫,飞奔至王佛生家。

王佛生父子三人正在请客畅饮,牛径直登上他家厅堂,竟然用角去顶王佛生,王佛生被抵死;牛又去顶他的两个儿子,两个儿子也被顶死了。

有拿着杆和牛打斗的客人,都被牛伤了。

邻里的百姓急忙去禀报县令,县令听到这件事,吓死了。

2、古人患鼠甲越西有个独居的男子,把茅草编结起来作房子,努力耕种来获得食物;日子久了,豆子、谷子、食盐、乳酪,都不依赖别人(供给)。

(他家)曾闹鼠灾,(老鼠)白天就成群结队的(在屋子里)穿行,到了夜里就又叫又咬直到天亮,男子(对此)积了一肚子怨气。

2011年第十届中学生古诗文阅读大赛专辑高中文言文阅读训练70篇 原文+译文(二)

2011年第十届中学生古诗文阅读大赛专辑高中文言文阅读训练70篇原文+译文(二)11.管鲍交深原文:管仲夷吾者,颍上人也。

少时常与鲍叔牙游,鲍叔知其贤。

管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之,不以为言。

已而鲍叔事齐公子小白,管仲事公子纠。

及小白立为桓公,公子纠死,管仲囚焉。

鲍叔遂进管仲。

管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。

管仲曰:“吾始困时,尝与鲍叔贾,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。

吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。

吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。

吾尝三战三走,鲍叔不以我怯,知我有老母也。

公子纠败,召忽死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。

生我者父母,知我者鲍子也。

”译文:管仲,名叫夷吾,是颍上人。

他年轻时常常和鲍叔牙交往,鲍叔牙知道他很有才干。

那时管仲家境贫寒,(分财利时)他时常占鲍叔牙的便宜,而鲍叔却始终好好地对待他,并不因此而说他的坏话。

后来,鲍叔侍奉齐国的公子小白,管仲侍奉公子纠。

等到小白立为桓公以后,公子纠死了,管仲被囚车送到齐国。

鲍叔牙就向桓公举荐管仲。

管仲被重用之后,在齐国执政,桓公以此成就霸业,多次会合诸侯,一举匡正天下,都是管仲的计谋。

管仲说:“我当初贫困的时候,曾经同鲍叔一起做生意,分钱财时,往往自己多分,鲍叔却并不认为我贪财,因为他知道我家里穷。

我曾经为鲍叔谋划事情,结果却弄得更加困窘,鲍叔却并不认为我愚笨,因为他知道时运有顺利和不顺利的时候。

我曾经三次做官又三次被国君免职,鲍叔却并不认为我没才干,因为他知道我没遇到好时机。

我曾经三次参加战斗三次逃跑,鲍叔却并不认为我怯懦,因为他知道我有个老母。

公子纠败亡,召忽为他而死,我却宁愿被囚禁,甘心受屈辱,鲍叔却并不认为我没有羞耻之心,因为他知道我不以小节为可羞而以不能在天下显扬功绩和名声为耻辱。

生养我的人是父母,真正了解我的人是鲍叔啊!”12.吕僧珍不仗势原文:吕僧珍,字元瑜,东平范人也。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2010第九届中学生古诗文阅读大赛初中阅读70篇翻译及答案【四】(31-40)31★★炳烛而学【原文】晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣。

”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君?臣闻之:少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明,孰与昧行乎?”平公曰:“善哉!”(选自西汉·刘向《说苑·卷三·建本》)【注释】(1)晋平公:春秋时晋国的国君。

(2)欲:想要。

(3)暮:晚。

(4)何:为什么。

炳烛:点燃蜡烛照明。

炳,<动词>点燃。

乎:呢。

(5)安有:哪有。

为人臣:做臣子的。

戏:戏弄。

(6)盲臣:师旷是盲人,故自称是“盲臣”。

安敢:怎敢。

(7)好:喜欢,喜好。

(8)阳:阳光。

(9)壮:壮年,古人三十岁以上为壮年。

(10)炳烛之明:点燃蜡烛照明。

(11)孰与昧行乎:比摸黑走路哪个好呢?昧行:在黑暗中行走。

(12)善哉:好啊。

(13) 师旷:名旷,因为他是盲音乐师,世称"师旷"。

【参考译文】晋平公问师旷说,“我年近七十想要学习,恐怕已经晚了!”师旷说:“为什么不炳烛而学?”平公说:“哪有做臣子的戏弄他的君王的呢?”师旷说;“我怎敢戏弄我的君主呢!我听说过:年少时喜欢学习,就像是太阳刚刚出来时的阳光;壮年时喜欢学习,就像是正午时的光芒,老年时喜欢学习,就像是点燃蜡烛照明一样。

点燃蜡烛照明和摸黑走路比哪个更好呢?”平公说:“说得好啊!”【阅读训练】1.解释:①暮:晚,为时已晚②何:为什么③少:年轻时④阳:阳光2.翻译(翻译句即原文划线句,翻译见“参考译文”,下同)3.上文中晋平公和师旷谈论的主题是,文中“何不炳烛”所蕴涵的比喻意义是。

答:学习的重要性暮年学习如炳烛之明,要胜过在黑暗中摸索前行32★★赵广拒画【原文】赵广,合肥人,本李伯时家小史。

伯时作画,每使侍左右,久之遂善画,尤工作马,几能乱真。

建炎中陷贼。

贼闻其善画,使图所掳妇人。

广毅然辞以实不能画。

胁以白刃,不从,遂断右手拇指遣去。

而广平生实用左手。

乱定,惟画观音大士而已。

又数年,乃死。

今士大夫的藏件时观音,多广笔也。

(选自宋·陆游《老学庵笔记》)【注释】①选自《老学庵笔记》。

陆游,字务观,号放翁,南宋大诗人。

②本李伯时家小史:本来是李伯时家的小书童。

李伯时,北宋名画家。

③每使侍左右:经常让(赵广)在旁边侍侯。

每,常。

④遂:就,于是。

之:凑音节不译。

善:善于,擅长。

⑤尤:尤其,特别。

工:善于,擅长。

⑥几能乱真:差不多能和李伯时的真迹相混。

几,几乎,差不多。

乱真,模仿得很像,使人不辨真假。

⑦建炎:南宋高宗的年号。

陷贼:落入敌人之手。

贼,这里指金兵。

⑧闻:听说。

使图所掳妇人:让他画抢来的妇女。

使:命令。

图,画。

掳,抢走。

⑨辞:推辞,拒绝。

⑩胁:威胁。

白刃:快刀。

遣:打发。

去︰离开⑾实:其实,本来⑿乱定:局势平定⒀又数年:又过了几年⒁乃:于是,就⒂士大夫:有地位的知识分子。

【参考译文】赵广是合肥人,本来是李伯时家里的书童。

李伯时作画的时候就侍奉在左右,时间长了就擅长画画了,尤其是画马,几乎和李伯时所作的一样。

建炎年间,他落在金兵手里。

金兵听说他擅长画画,让他画抢来的妇女。

赵广毅然推辞作画,金兵用刀子威胁,(赵广)不服从,(金兵)就将他的右手拇指砍去打发他离开。

而赵广其实是用左手作画的。

局势平定以后,赵广只画观音大士。

又过了几年,赵广死了,如今有地位的知识分子所藏的李伯时的观音画,大多是赵广的手笔。

【阅读训练】1.解释:①使:派遣②久之:时间长了③工:善于,擅长④几,几乎,差不多⑤图,画⑥辞:推辞,拒绝。

3.赵广具有怎样的品质?文中哪些文字写出了这种品质?答:赵广具有威武不能屈的优秀品质。

文中具体文字:贼闻其善画,使图所掳妇人。

广毅然辞以实不能画。

胁以白刃,不从,遂断右手拇指遣去。

33★★治国如栽树【原文】(唐)太宗谓侍臣曰:“往昔初平京师,宫中美女珍玩,无院不满。

炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭。

此皆朕所目见。

故夙夜孜孜,惟欲清净,使天下无事。

遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。

夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。

君能清净,百姓何得不安乐乎?"(选自唐·吴兢《贞观政要》)【注释】1、平:平定2、炀帝:即隋炀帝,是隋朝末代皇帝杨广的谥号。

3、犹:仍旧。

4、征求:这里指搜刮。

5、已:指停。

6、穷:用尽。

7、不堪:不能忍受。

8、遂:就9、目:亲眼10、夙夜:早晚11、孜孜:勤恳不息12、清净:指不想东征西讨,不贪美女珍宝。

13、丰稔(rěn):庄稼丰收14、吴兢,唐代史学家。

《贞观政要》通篇记载了唐太宗李世民对身边大臣的一段富有哲理的论政话语。

【参考译文】唐太宗对侍臣说:“以前(隋炀帝)刚刚平定了京师,宫中的美女和珍奇玩物,没有一个院子不是满满的。

隋炀帝仍旧不满足,并且东西讨伐,用尽兵力发动战争,老百姓苦不堪言,所以导致了灭亡。

这些都是我亲眼所见的。

因此我从早到晚孜孜不倦,只是希望清清静静,这使得天下平安无事。

于是就能不兴徭役,谷物丰收,百姓安居乐业。

治理国家就像种树一样,根基不动摇,才会枝繁叶茂。

帝王能做到清静,百姓怎么会不安居乐业呢?【阅读训练】1.解释:①平:平定②犹:还是,依旧③已:停止④穷:竭尽,用尽⑤不堪:不能忍受⑥遂:于是就⑦目:亲眼⑧夙夜:早晚、朝夕,指天天、时时3.作者在这段文字中搜表达的观点是:答:帝王智利国家,让老百姓安居乐业是根本。

34★★郭进治第【原文】郭进有才略,累有战功。

尝刺荆州,今荆州城乃进所筑,其厚六丈,至今坚完。

进于城北治第既成,聚族人及宾客庆之,下至土木之工皆与。

乃设诸工之席於东庑,群子之席於西庑。

或曰:“诸子安可与工徒齿?”进指诸工曰:“此造宅者。

”指诸子曰:“此卖宅者,固宜坐造宅者下也。

”进死未几,果为他人所有。

(选自宋·沈括《梦溪笔谈》)【注释】见书,略(下同)【参考译文】郭进有才略,多次建立战功。

曾经做邢州刺史。

郭进曾经在城北修建宅院,建成之后,聚集族人和宾客庆祝落成,连地位低下的土木工匠都参与,于是在东厢房安置众工匠的席位,在西厢房安排众子女。

有人问:“众子女怎么可以与工匠们并列?”郭进指着众工匠的方向说:“这些是造房子的人。

”又指着众子女的方向说:“这些是卖房子的人,本来就应该坐在造房子的人的下席。

”郭进死了不到一年,果然被他人所占有。

【阅读训练】1.解释:①累:多次②完:完整③与:参加④宜:应该3.从上文看,古代房屋正堂两边的庑(廊屋),以为上,以为下。

答:东西4.“其”“之”“此”在文言文中常作代词,请指出下面句中的“其”“之”“此”指代的具体内容。

①其厚六丈。

“其”指代②聚族人及宾客庆之。

“之”指代③此造宅者也。

“此”指代④此卖宅者也。

“此”指代答:①荆州城城墙②郭进“治地即成”这件事③盖房子的工匠④自己的孩子35★★一言具狱【原文】有二人约以五更乙会于甲家,乙如期往。

甲至鸡鸣,往乙家呼乙妻曰:“既相期五更,今鸡鸣尚未至,何也?”其妻惊曰:“去已久矣。

”复回甲家,乙不至。

遂至晓,遍寻踪迹,于一竹丛中获一尸,即乙也。

随身有轻赍音基物,皆不见。

妻号恸谓甲曰:“汝杀吾夫也!”遂以甲诉于官,狱久不成。

有一吏问曰:“乙与汝期,乙不至,汝过乙家,只合呼乙,汝舍不呼,乃呼其妻,是汝杀其夫也。

”其人遂无语。

一言之间,狱遂具。

(选自宋·施德操《北窗炙輠》)【注释】1、期:约定时间2、期:约定3、何:为什么4、去:离开5、寻:寻找6、狱:案子7、舍:丢下8、具:了解9、恸(tòng):极其悲痛10、吏:旧时代的大小官员,汉以后,泛指低级官员或吏卒【参考译文】有两个人相约在五更时去甲家会面,乙按时到了。

甲到了鸡叫的时候,前往到乙家去呼叫乙的妻子说:“既然互相约好五更时会面,现在鸡都叫了,乙为什么还没有到?”乙的妻子惊讶的说道:“他已经离开很久了。

”(甲)又回到甲家,乙没到。

于是到了天亮,遍地寻找乙的踪迹,在一个竹林丛中找到了一具尸体,就是乙。

随身有的物品,都不见了。

乙的妻子极其悲痛(恸)地对甲说:“你杀了我的丈夫!”于是(乙的妻子)把甲告到了官府,但是这案件久久不能定案。

有一个官吏问甲说:“乙和你约好见面,乙不到,你到乙家,只应该叫喊乙,你丢下乙不叫喊,却叫喊乙的妻子,是你杀了她的丈夫。

”于是那人(甲)没有话好说。

一句话之间,案件就了结了。

【阅读训练】1.解释:①期:约定的时间②期:相约③何:为什么④去:离开⑤寻:寻找⑥狱:案件⑦舍:丢下⑧具:了结3.文中乙妻对甲说:“汝杀吾夫也”,一吏也说:“汝杀其夫也”,两个人的依据有什么不同?答:乙妻对甲说:“汝杀吾夫也”,只是自己的猜测,并没有真正的证据;而一吏说:“汝杀其夫也”,是有严密的推理额,因为按照常规,与某人约定见面,而这个人没到,去找的时候,应该叫某人的名字,而只有知道某人不可能在,才有可能脱口叫他的妻子。

36★★赵奢论税【原文】赵奢者,赵之田部吏也。

收租税,而平原君家不肯出租,奢以法治之,杀平原君用事者九人。

平原君怒,将杀奢。

奢说曰:“君于赵为贵公子,今纵君家而不奉公,不奉公则法削,法削则国弱,国弱则诸侯加兵,诸侯加兵则无赵也。

君安得有此富乎?以君之贵,奉公守法则上下平,上下平则国强,国强则赵固,而君为贵戚,岂轻于天下邪?”平原君以为贤,言之于王。

王用之治国赋,未几,民富而府库实。

(选自宋·司马光《资治通鉴》)【注释】①田部吏:征收田赋的小官。

②赵奢:战国时赵国名将,善于用兵。

③用事者:管事的人。

④说:劝说。

⑤加兵:兴兵侵犯。

⑥轻:轻视。

⑦国赋:国家的税收。

【文言知识】释“于”“于”是个多义词,解释也极灵活。

上文出现过三个“于”,它们的含义不同。

①“君于赵为贵公子”中的“于”,相当于“在”,意为你在赵国是贵公子。

②“岂轻于天下邪”中的“于”,相当于“被”,意为难道会被天下人轻视吗?③“言之于王”中的“于”,相当于“对”、“向”,意为对国王说了这件事,或向国王说了这件事。

【参考译文】赵奢是赵国负责收税的官员。

他到平原君家收取租税,但平原君家人不肯缴税,赵奢根据律法治了他们的罪,杀了平原君家九个管事的家人。

平原君恼怒,要杀了赵奢。

赵奢劝说道:“你在赵国是贵公子,现在纵容您的家臣不奉行公事,不奉行公事,法律就会削弱。

法律削弱,国家就衰弱,国家衰弱,诸侯就强加战争(进兵侵犯),诸侯强加战争,赵国就不存在了,您怎么能够得到这样的富贵呢?凭着你的尊贵地位,奉行公事,遵守法律,全国上下就会公平合理,上下公平合理,国家就强大,国家强大,赵国就稳固,然而您作为赵国重臣贵戚,难道会被天下人轻视吗?”平原君认为赵奢是一个贤能的人,对国王说了这件事。